地震仪器是油气地震勘探的核心装备之一, 也是地震数据采集技术发展的载体和推进器。长期以来地震数据采集主要采用有线仪器系统, 地震检波器连接到采集单元(采集站), 采集单元通过电缆连接到仪器主机, 主机发送激发信号触发震源后, 地震检波器采集的地震信号通过采集单元—电缆传回仪器主机进行集中记录并存储。然而, 随着接收道数的增加和复杂地表带来的施工挑战, 有线仪器地震数据采集受到很大制约。2005年, 随着高灵敏度、低功耗GPS芯片的应用, 大容量存储器、高能量密度锂电池的出现以及通讯技术的发展, 节点仪器开始面世[1]。2007年前后, GSR节点仪、Zland节点仪、Unite节点仪、HawK节点仪等各种地震节点仪不断出现。这些节点设备以GPS授时、连续记录、数据本地存储的方式, 实现了节点自主记录地震数据, 成功摆脱了数传电缆的束缚。随着节点装备制造质量的不断提高和采集技术的逐渐成熟使得节点地震采集技术在石油勘探行业快速得到推广应用。随着2014年油价下跌, 全球地震勘探行业经历了近三年多的低价寒冬, 缩减勘探成本、降低勘探风险、提高地震采集作业效率成为石油物探行业强烈的需求[2]。2014年SmartSolo、Quantum、GCL、Nuseis节点仪器不断进入市场。国外尤其北美、欧洲几乎全部采用节点施工, 节点地震采集技术迅速发展。

随着国内各探区勘探程度的逐步提高, 勘探目标日趋复杂, 对地下小、碎、薄等复杂地质体的描述精度和分辨率要求越来越高[3]。单点高密度地震采集技术正在成为解决复杂地质目标勘探的有效手段[4]。节点仪器具有操作简单、施工高效、成本低、采集数据量大、不受道数制约等优势[5]; 同时, 它契合了物探单点高密度发展的需要, 因而迅速成为国内物探行业研发和应用的热点之一。中国石油东方地球物理公司从2015年开始eSeis节点的研发工作[6], 2019年11月首次投入规模化生产应用[7]。中国石化地球物理公司自2016年开始进行Ⅰ-Nodal节点仪器研发, 2018年9月研发成功。2019年11月第一批3.1×104道节点仪器投入采集项目应用。中国石化、中国石油节点仪器的研发成功和推广应用极大推动了陆上节点采集在国内的大规模应用, 目前节点采集项目数量已远超同期有线仪器。近年来, 中国海洋石油在海上拖缆采集基础上, 也开始采用海底节点(ocean bottom node, OBN)采集, 节点采集技术在海洋油气勘探领域也得到推广应用[8]。本文介绍了中国石化地球物理公司研发的第一代和第二代Ⅰ-Nodal节点仪器性能特点。总结了中国石化自2019年11月第一个节点采集项目至今, 在东部、西部、南方等探区大规模推广应用节点采集技术的实施效果。分析了节点采集技术面临的问题, 探讨了未来发展方向和应用前景。

1 中国石化节点采集系统研发随着通讯技术的发展, 节点逐步从盲采(完全自主采集)发展到单道现场实时质量控制(QC)。通过人工巡检或无人机巡检方式, 实现了节点工作状态的周期监控, 在一定程度上满足了对野外采集的质量监控要求, 推进了国内对节点仪的研发与应用。自2016年启动研发工作至今, 中国石化地球物理公司陆续完成了2代Ⅰ-Nodal节点采集系统的研发。

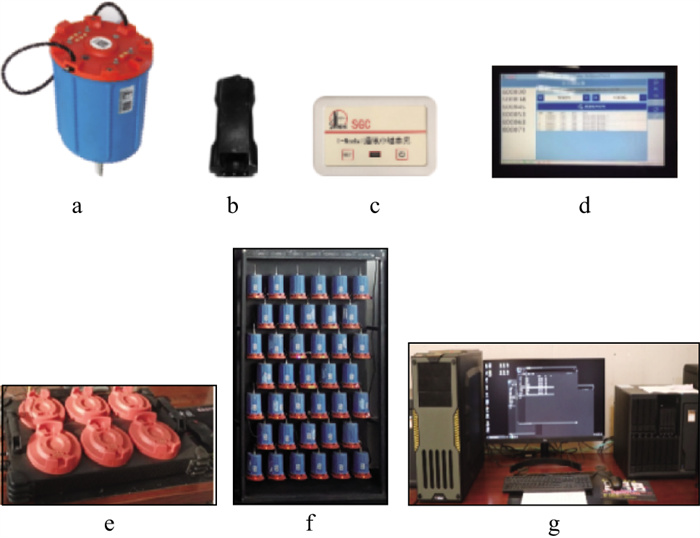

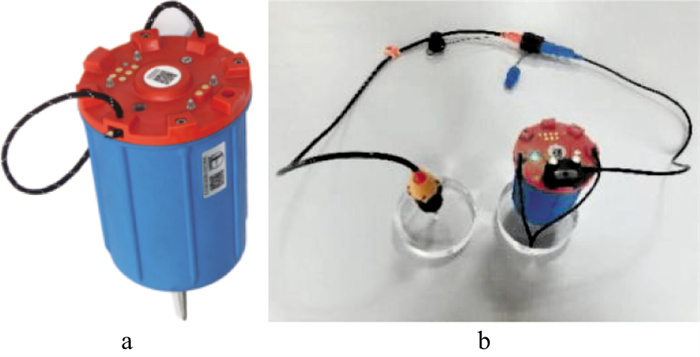

1.1 第一代Ⅰ-Nodal节点采集系统2018年9月, 中国石化地球物理公司完成了第一代Ⅰ-Nodal节点采集系统的研发。其主要构成如图 1所示, 由节点采集单元、开关、中继单元、手持终端、回收底座、充电柜和数据存储及处理服务器组成。Ⅰ-Nodal节点除了具有卫星授时、自主采集、连续记录等功能外, 内置了高灵敏度卫星授时定位模组, 同步时钟精度达到±10μs, 支持干土层20cm埋植施工, 提高了耦合质量。第一代Ⅰ-Nodal节点采用Wifi+ZigBee双通讯模式, 支持单道数据现场回传, 提高了现场质控能力。此外, 内置外接检波器一体化设计, 既支持内置检波器采集, 又可使用外接检波器串施工, 增强了节点的适应性, 提高了其利用率。图 2为单个节点单元及外接检波器节点单元。

|

图 1 Ⅰ-Nodal第一代节点采集系统构成 a单个节点采集单元; b开关; c中继单元; d手持终端; e回收底座; f充电柜; g数据处理服务器 |

|

图 2 第一代Ⅰ-Nodal节点 a单个节点采集单元; b节点外接单只检波器 |

2021年11月, 中国石化地球物理公司完成了第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统的研发, 系统构成如图 3所示, 包括节点采集单元、手机终端(装有节点APP软件)、一体式数据下载与充电柜、一体式数据存储与处理服务器。第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统较第一代采集系统有较大改进, 提高了系统的集成度。节点采集单元本身减少了电池、板卡数量, 实现了小型化和轻量化。节点数据下载与充电设计为一体式机柜。同时, 开发了新版数据切割合成软件, 配合一体式高配置数据处理服务器, 大幅提升了数据切割与合成速度。第二代Ⅰ-Nodal节点优化了电源系统, 降低了系统功耗, 延长了连续记录时间(在30d以上), 提升了节点系统的使用效果。图 4展示了第一代与第二代Ⅰ-Nodal采集系统节点单元。

|

图 3 第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统构成 |

|

图 4 第一代与第二代Ⅰ-Nodal采集系统节点单元 |

第一代与第二代Ⅰ-Nodal采集系统的节点单元都采用了目前行业最高的、油气勘探专用高精度模数转换芯片, 技术指标相同(见表 1)。

| 表 1 第一代与第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统技术指标 |

第一代与第二代Ⅰ-Nodal节点单元物理指标见表 2; 内置检波器采用了高灵敏度5Hz或10Hz检波器芯体, 其技术指标见表 2。第二代节点内置姿态传感器, 可以进行检波器倾斜测试, 现场QC功能进一步增强。

| 表 2 第一代与第二代Ⅰ-Nodal节点单元物理指标及内置检波器技术指标 |

第一代与第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统性能指标见表 3。第二代节点采集系统采用低功耗蓝牙通讯方式, 能够实现单道数据回传与回读, 可以实现单道QC; 保留了外接检波器接口, 增强了适应性, 提高了节点仪器利用率。利用手机节点APP软件可以进行桩号布设、查看节点状态和检波器测试结果、查看实时波形(图 5), 野外布设施工和QC监控便捷高效。

| 表 3 第一代与第二代Ⅰ-Nodal节点采集系统性能指标 |

|

图 5 第二代Ⅰ-Nodal节点APP应用 |

节点仪器研发成功后, 完成了不同地表条件与有线仪器及其它商业节点仪器的野外采集对比试验。从使用效果看, 节点采集具有用工少、施工成本低、作业效率高等诸多优势[9], 具备了推广应用条件。中国石化地球物理公司自2019年11月开始进行节点采集技术的大面积推广应用。野外节点实时质控是节点采集的薄弱但重要的环节, 通常采用人工巡检的方式, 借助手持终端与节点的通讯查看节点和检波器状态, 通常1~2d完成一次巡检。在人工巡检的基础上, 在适宜地表(如东部平原、华北黄土塬、西部沙漠等)采用了无人机巡检方式, 大大提高了巡检效率。这两种巡检方式的应用, 提升了现场质控能力。第一代和第二代节点连续采集时间分别在20d和30d以上, 基本满足了野外高效施工的需求。兼顾野外采集质控需要, 采用了节点与有线混合采集(简称, 混采)、全节点独立采集2种施工模式。利用节点检波器内置外接一体化设计优势, 在不同地区可以采用不同的检波器接收。如西部沙漠区利用节点外接检波器串; 在东部平原区采用内置单只高灵敏度检波器接收。自2019年11月胜利油田商河—2020三维项目开始采用节点采集至今, 累计完成中国石化各探区采集项目31个, 累计投入节点100×104道次, 完成井炮、可控震源合计超过300×104炮, 资料采收率大于99%。通过混采、全节点独立采集、全节点可控震源高效采集等方式, 克服了复杂地表施工难度、降低了施工成本、大幅提升了施工效率。同时, 由于节点适应灵活观测系统设计、具有自主采集优势, 大幅增加了数据采集量, 改善了资料品质。

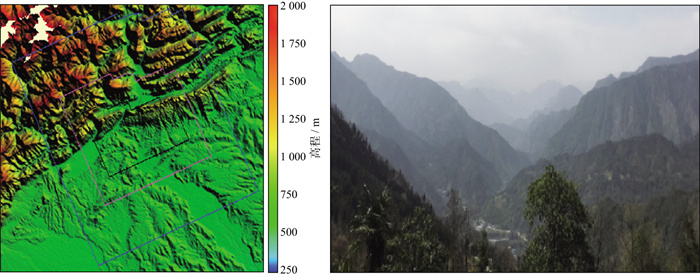

2.1 节点与有线仪器混合采集实例龙门山前陆褶皱冲断带构造圈闭发育, 具有形成大中型油气田的良好地质背景, 该地区一直是油气勘探的重点探区之一, 也是近年中国石化重点开展技术攻关研究的地区之一。为破解复杂山前带物探技术难题, 有效提升龙门山前带目标地质体探测能力, 中国石化组织多家单位开展了一体化协同攻关, 部署了龙门山前带地震采集试验项目——YC三维采集项目。该项目区内地表异常复杂, 工区西北部密集分布悬崖陡坎, 地形起伏剧烈, 地势险峻, 最高海拔达2100m。附加段内高程1100~2100m, 最大高差达1000m。山体成阶梯型, 地势逐渐提高, 其中, 坡度超50°、延伸长度1000m及以上的悬崖55处, 施工极其困难。图 6展示了YC地区典型地貌。在工区内全部采用有线仪器施工难度巨大。

|

图 6 龙门山YC地区典型地貌 |

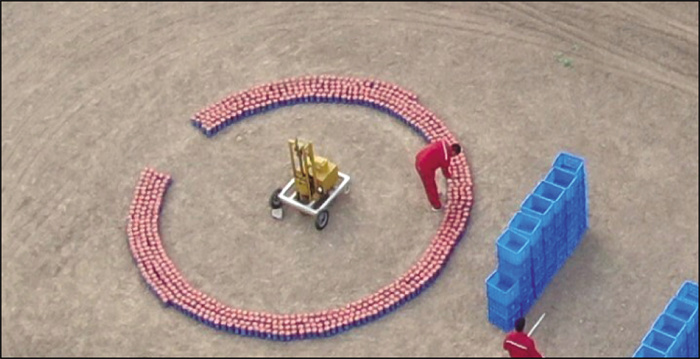

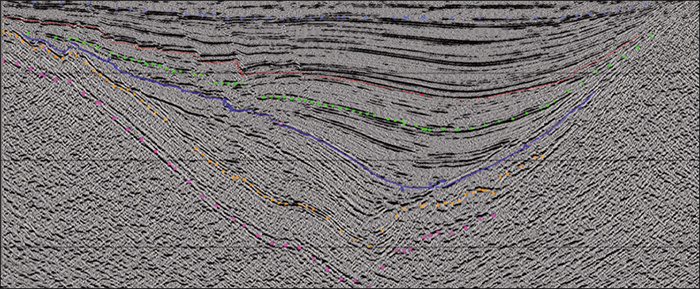

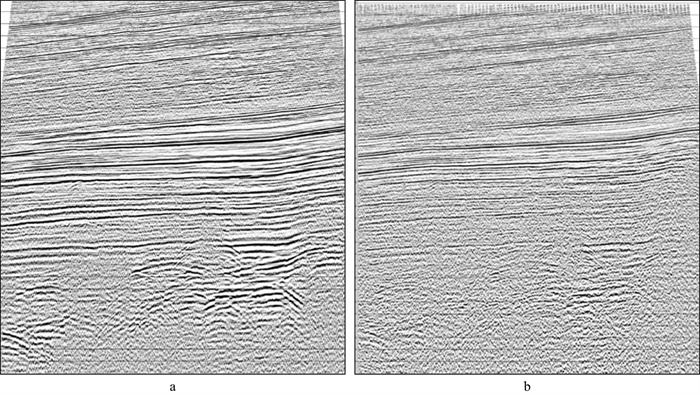

该项目采用了联合使用节点与有线的混采方式, 投入采集装备10.3×104道, 其中, 节点7.4×104道、有线2.9×104道。北部山区、中部山区全部采用节点采集, 南部山前丘陵和平坝区采用节点与有线混采。节点仪器的大规模应用, 有效降低了施工难度和施工风险。在大山区、大规模采集的条件下, 项目历时177d, 完成采集24385炮, 资料采收率在99%以上。图 7为节点一致性测试的施工现场。图 8为获得的新、老地震数据叠前时间偏移剖面, 可以看出, 新剖面资料信噪比高、波组特征清晰, 成像效果与老剖面相比有显著提升。

|

图 7 节点一致性测试的施工现场 |

|

图 8 新(a)、老(b)地震数据叠前时间偏移剖面 |

东部TEH工区位于山东省滨州市境内, 涉及无棣县、沾化区以及北海经济开发区, 构造上位于车镇凹陷车西洼陷东部, 北为车66井区, 西为东风港油田, 东为大王庄地区, 南为义和庄凸起。区域内已发现套尔河、东风港和富台油田多个油气探明区, 发现了奥陶系、沙四-沙一段等多套含油层系, 具有多层系含油、高产、高效的特点。该区地表条件复杂, 障碍物类型多、分布广, 其中, 水域占63%, 农田占30%, 厂矿企业占5%。工区地表典型障碍物与水域分布如图 9所示。有线仪器在水域施工难度大, 厂区内有线仪器禁入。

|

图 9 TEH工区地表典型障碍物与水域分布 |

该项目投入Ⅰ-Nodal节点66000个, 采用全节点采集施工模式。水域采用架设节点、外接水中检波器的方式采集(图 10); 矿区采用节点见缝插针、灵活布设的方式, 消除了有线设备穿越化工厂区的安全隐患。这种施工方式保证了检波点全部布设到位, 成功克服了复杂地表带来的施工困难。该项目历时25d, 完成48359炮任务, 平均日效1934.4炮, 最高日效2683炮, 创出中国石化东部探区高效施工新纪录, 资料采收率达到99.43%, 取得了良好的应用效果。

|

图 10 TEH工区陆用节点水域施工 |

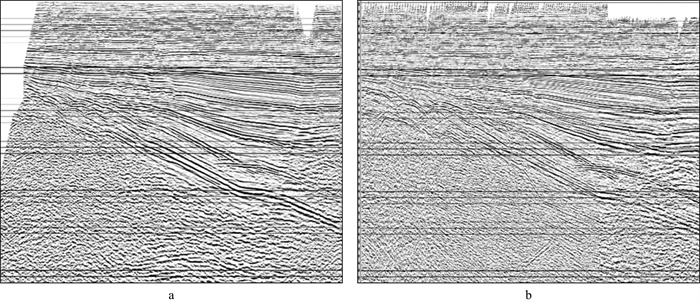

该项目采用“一滚”施工模式(纵向上一次布设多束完整测线, 横向上一次性完成施工), 即每天横向滚动8条接收线的方式。单炮单排列最大接收道数由设计的336道增加到800道, 大偏移距信息大大增强, 丰富了全波场信息, 提升了资料品质(图 11)。对比工区新、老资料叠加剖面可以看出, 新叠加剖面的信噪比更高, 分辨率更高, 地层关系更为清楚, 成像效果得到明显提升(图 12)。

|

图 11 TEH工区现场处理剖面 |

|

图 12 TEH工区新(a)、老(b)资料叠加剖面 |

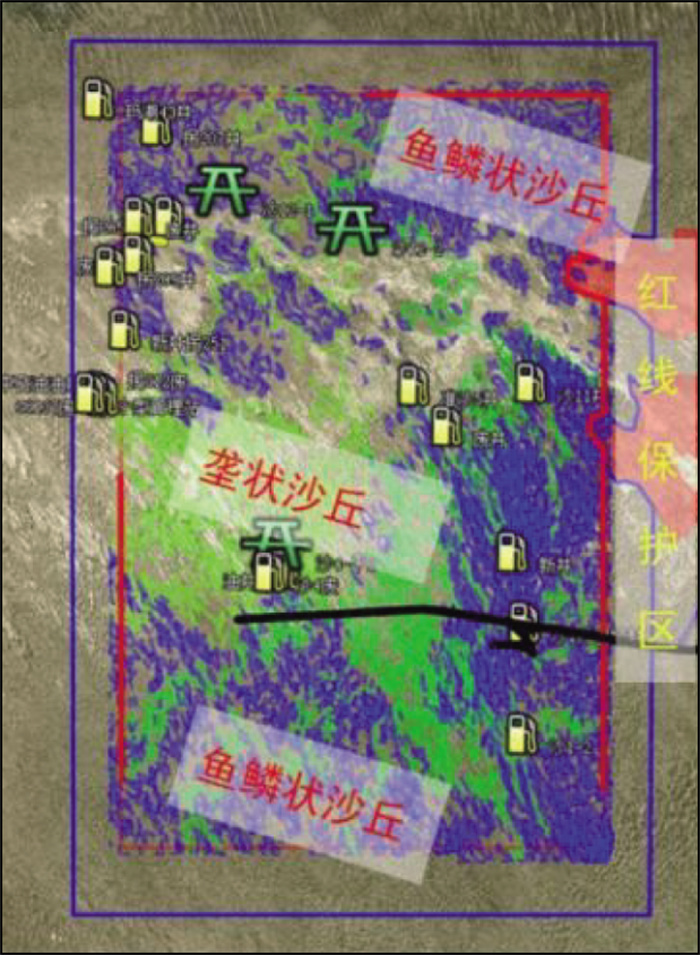

SYJ项目位于新疆维吾尔自治区北部, 地处古尔班通古特沙漠西缘, 行政区划涉及昌吉自治州玛纳斯县、塔城地区沙湾市以及和布克赛尔蒙古自治县。工区在2003年完成了三维全覆盖地震勘探, 钻井9口, 其中, J1s井获油流, J1b井见显示, 邻区J井高产, T1b/P3w取得突破, 展现多层系立体成藏潜力。该区为地表起伏剧烈的沙漠区, 工区内鱼鳞状、垄状沙丘呈条带状分布(图 13)。垄状沙丘地表起伏, 整体呈沟垅交互形态, 相对高差一般在5~20m, 整体呈北西—南东走向, 间距小、沙梁距离长(最长6~7km)。鱼鳞状沙丘呈现鱼鳞状展布形态, 沙丘相对高差在5~30m, 坡度为25°~85°。这些沙丘沙梁乱、锅底深、起伏剧烈, 背风面坡度大、沙层虚, 地表松软, 车辆通行、人工攀爬极为困难。

|

图 13 SYJ工区地貌 |

该项目是中国石化首次在大沙漠区采用全节点与可控震源高效采集施工的项目。项目使用Ⅰ-Nodal节点仪器6.5×104道、可控震源24台。为保证施工时效, 采用“一滚”施工方式, 整束测线一次性布完节点。同时, 拉开可控震源间距, 以满足高效采集时间-距离规则, 创造可控震源滑动扫描条件; 最大限度地发挥了全节点采集与可控震源高效采集的优势。项目历时45d, 累计采集323980炮, 平均日效7043炮, 资料采收率在99.5%以上, 节点与可控震源结合实现了高效采集。

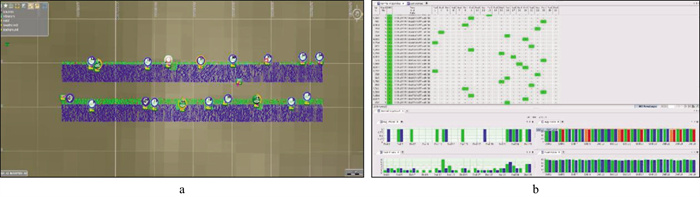

为保证施工质量, 项目投入1套Sercel 508XT有线仪器主机, 进行可控震源管理与质量监控(图 14)。同时, 利用全节点采集可以增加接收线数的优势, 每炮接收道数由设计的16800道增加到平均34082道, 提高了炮道密度和覆盖次数, 有效改善了深层成像效果。对比新、老资料叠加剖面可以看出, 新叠加剖面信息丰富, 明显好于老叠加剖面, 成像效果得到明显改善(图 15)。

|

图 14 有线仪器监控可控震源施工状态 a可控震源实时点位分布; b可控震源QC状态 |

|

图 15 图 15 SYJ工区新(a)、老(b)资料叠加剖面 |

低油价背景下, 降低勘探风险、压低采集成本成为油气行业强烈需求。从国内外地震勘探技术发展趋势看, 地震数据采集正在向宽频带、宽方位、高密度、高效率方向发展。节点地震采集为地震勘探提高生产效率、降低勘探成本、解决复杂地区勘探难题提供了技术及设备保障, 已经成为国内外地震数据采集主流仪器。

有线仪器地震数据采集技术经过长期应用已非常成熟, 节点地震数据采集系统相对还处于完善、发展阶段。与有线仪器相比, 节点系统仍存在一些不足, 如: 噪声不能实时监控、数据无法实时回传、工作状态不能实时质量控制等。尽管一些节点仪制造商认为节点仪可靠性高, 可以不需要野外现场的质量监控[10], 但野外采集施工环境极为复杂, 依然需要一定的监控手段, 至少进行节点状态(如电池状态、卫星状况、存储器等)和检波器状态(如倾斜、阻抗等)的监控。节点仪采集状态和采集数据的快速有效监控仍是节点采集今后需要解决的关键难题。

3.1 节点采集技术发展方向随着微电子、通讯以及电池蓄能技术的发展与进步, 节点仪正向小型化、轻量化、低成本化方向发展, 连续采集时间越来越长, 自动化程度越来越高。野外自动化部署、回收和高效状态监测、室内自动化充电与数据下载, 将是今后的发展方向。

3.2 通讯技术发展助推节点实时QC和数据回传Wifi、ZigBee、Bluetooth、ROLA等无线通讯技术的发展, 将推进节点现场实时QC的实现。与QC数据相比, 节点采集的地震数据量巨大, 对通讯覆盖范围、传输带宽等提出了更高的要求, 现有通讯技术尚不能解决节点采集数据现场回传的难题。随着新的通讯技术的发展, 节点地震数据的回传、实时质量监控将成为可能。目前, 中石化石油物探技术研究院有限公司正在开展基于5G通讯技术的节点采集系统研发[11]。

3.3 配套高效激发技术提升节点采集施工效率全节点采集项目节点保持连续采集状态,最大限度提升激发效率,可以提高整体施工效率。井炮采集施工采用井炮源驱动或基于激发控制的独立激发方式,将大幅提升放炮效率。针对可控震源高效激发采集,配套应用距离分开同步扫描(distance separated simultaneous sweep, DSSS)、距离分开同步滑动扫描(distance separated simultaneous slip sweep, DSSSS)等高效技术可以提升施工效率。

3.4 灵活设计观测系统发挥节点采集技术优势节点采集摆脱了有线仪器数传电缆的束缚以及激活排列接收的限制, 实现了全空间的连续采集, 在更大范围内实现了宽方位、超大道数、海量数据采集。利用节点采集优势, 可以设计更为灵活、更为完善的观测系统, 有利于提升资料采集品质, 改善勘探效果。

3.5 节点采集推进新技术发展节点采集具有野外灵活布设、全空间全时间连续记录、独立采集等优势, 为4D采集、压缩感知、DSA(distributed sources array)采集、被动源监测与成像等新技术的研究发展创造了条件。同样, 在物探施工中, 利用节点采集的噪声资料进行深入研究分析, 有助于改善资料信噪比, 解决复杂干扰背景条件下高精度地震数据采集难题。

4 结论与认识节点采集技术改变了物探作业方式, 提高了作业效率(零怠工时间), 降低了作业成本和复杂地表的施工难度以及HSE风险。在降低施工难度和作业成本的同时, 节点具有适应灵活观测系统设计的技术优势, 既可以灵活增加远偏移距、宽方位角接收道数, 又可以根据需要灵活进行道间内插、排列间内插。采集道数的增加, 提高了炮道密度和覆盖次数, 实现资料品质的提升。此外, 节点采集技术满足了低成本、宽方位、高密度、高效率物探采集需求, 具有良好的应用前景。节点仪器已成为物探采集首选装备。节点仪器的不断发展和应用将有力推动中国石化油气地震勘探技术的高质量发展。小型化、轻量化、自动化、智能化将是未来节点仪器发展和应用方向。

| [1] |

MOUGENOT D. Land acquisition system: From centralized architecture to autonomous sources & receivers[J]. GEO 2012, 10th Middle East Geosciences Conference and Exhibition, 2012, CP-287-00151. |

| [2] |

史子乐, 黄艳林, 李静, 等. 陆上地震数据采集节点设备现状与发展[J]. 石油管材与仪器, 2019, 5(1): 12-18. SHI Z L, HUANG Y L, LI J, et al. Status and development trend of onshore seismic nodal instrument[J]. Petroleum Tubular Goods & Instruments, 2019, 5(1): 12-18. |

| [3] |

杨勤勇, 杨江峰, 王咸彬, 等. 中国石化物探技术新进展及发展方向思考[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(1): 121-130. YANG Q Y, YANG J F, WANG X B, et al. Progress and development direction of geophysical prospecting technology of Sinopec[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(1): 121-130. |

| [4] |

王延光, 尚新民, 芮拥军. 单点高密度地震技术进展、实践与展望[J]. 石油物探, 2022, 61(4): 571-590. WANG Y G, SHANG X M, RUI Y J. Progress, practice, and prospect of single-sensor high-density seismic technology[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2022, 61(4): 571-590. |

| [5] |

曲寿利. 物探新技术是降低油气勘探开发成本的重要利器[J]. 石油物探, 2019, 58(6): 783-790. QU S L. New geophysical exploration technology: An important tool to reduce the cost of oil and gas exploration and development[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(6): 783-790. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2019.06.001 |

| [6] |

封召鹏. 国产节点地震仪器的发展现状[C]//中国地球物理学会地球物理技术委员会. 第九届学术会议——全域地球物理探测与智能感知学术研讨会论文集. 武汉: [出版者不详], 2021: 316-317 FENG Z P. The developments of local nodal seismic recording system[C]//Chinese Geophysical Society. The 9th academic conference of geophysical technical committee-Symposium on global geophysical exploration and intelligent sensing. Wuhan: [s. n. ], 2021: 316-317 |

| [7] |

谭晔, 蔚宝强, 沈苏汉.中石油东方物探装备技术研发取得新成果eSeis仪器达到国际领先水平[EB/OL].[2020-08-03].http://news.cnpc.com.cn/system/2020/08/03/030005791.shtml TAN Y, YU B Q, SHEN S H.CNPC has made new achievements in the research and development of Oriental geophysical equipment technology, and its eSeis instrument has reached the international leading level[EB/OL].[2020-08-03].http://news.cnpc.com.cn/system/2020/08/03/030005791.shtml |

| [8] |

中国海油.中国海油高精度海底地震技术实现跨越[EB/OL].[2021-09-13].https://mp.weixin.qq.com/s

/OITjAUQDgt46A9 xBgZ17Cg? CNOOC.Cnooc's high precision submarine seismic technology has been broken through[EB/OL].[2021-09-13].https://mp.weixin.qq.com/s/OITjAUQDgt46A9xBgZ17Cg? |

| [9] |

吴学兵. 一种新型节点采集系统试验[J]. 石油物探, 2021, 60(2): 272-282. WU X B. A comparative field trial of a novel nodal system[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(2): 272-282. |

| [10] |

白杰, 全海燕, 汪长辉, 等. 水下机器人在深水OBN地震采集中的应用[J]. 石油物探, 2022, 61(2): 286-292. BAI J, QUAN H Y, WANG C H, et al. Application of remotely operated vehicles in deepocean OBN seismic acquisition[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2022, 61(2): 286-292. |

| [11] |

宋志翔. 5G在地震采集系统中的应用初探与展望[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(11): 223-225. SONG Z X. Application and prospect of 5G in seismic acquisition system[J]. Computer Knowledge and Technology, 2021, 17(11): 223-225. |