塔里木盆地海相碳酸盐岩油气勘探经历了构造控藏、岩性控藏、板内走滑断裂带控藏多个阶段, 地震勘探为发现古潜山构造、岩溶缝洞、层间礁滩岩溶、非层状断控缝洞体提供了有力的技术支撑。塔里木盆地顺北油田勘探的不断新发现, 展示出海相超深碳酸盐岩广阔的油气勘探前景。顺北油气田已发现4个亿吨级的断控缝洞型凝析气藏, 主要赋存于奥陶系一间房组—鹰山组碳酸盐岩, 埋深大于7300m, 为深层-超深层油气藏。此类“第二深度空间(5000~10000m)”的油气勘探、开发和利用在国内油气勘探开发领域占有极为重要的地位, 至少到21世纪中下叶乃至更长时期, 将成为我国能源供给的主要途径之一[1]。但随着勘探实践的不断推进, 特殊的超深层断控缝洞型油气藏对地震勘探技术有更高的要求[2-4]。

本文基于塔里木盆地顺北地区海相碳酸盐岩油气勘探实践, 分析了油气勘探及现有物探技术面临的挑战, 总结出对该地区有效的物探技术, 展望需要继续攻关的地震勘探新方法与新实践。

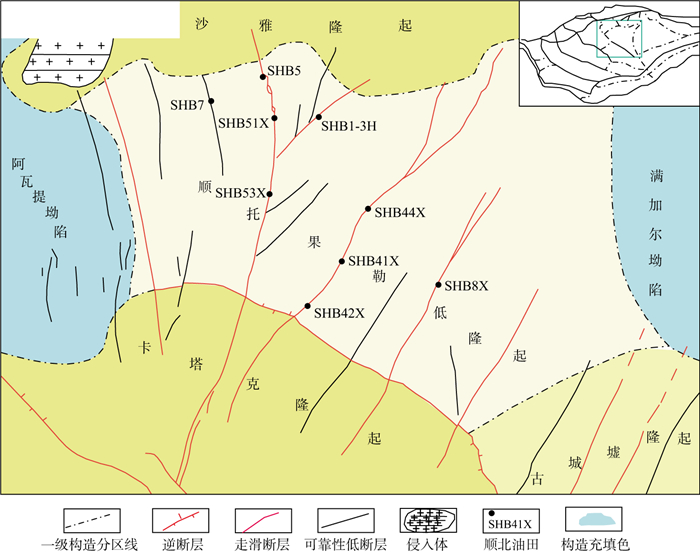

1 塔里木盆地顺北地区地质及油气藏特征与物探技术面临的挑战 1.1 顺北地区地质及油气藏特征顺北油气田主体位于塔里木盆地中部的顺托果勒低隆起区, 是塔里木盆地构造活动相对稳定的一级构造单元, 其南北分别与卡塔克隆起和沙雅隆起相连, 东西分别与满加尔坳陷及阿瓦提坳陷相接[5](图 1)。受盆缘构造事件的影响, 顺托果勒低隆起主要经历了加里东早期克拉通内弱伸展构造运动、加里东中—晚期至海西早期的挤压低隆起形成演化构造运动、海西晚期—印支期塔北隆起持续抬升与挤压活动, 以及燕山期—喜马拉雅期古隆起与断裂调整定型4期构造运动[6-7]。基于高精度的三维地震资料解释, 目前在顺托果勒及邻区已识别出18条主干走滑断裂带, 并可进一步细分为北西单剪走滑断裂体系、调节走滑断裂体系、北东单剪走滑断裂体系和北东压脊走滑断裂体系4个断裂体系[8]。近期大量的钻井资料研究发现走滑断裂带在空间上多具有“主滑移带平面分段、纵向分层变形、垂向多期叠加”的特征, 深层高陡走滑断裂在剖面上向下断穿寒武系玉尔吐斯组烃源岩, 并对寒武系中下奥陶统巨厚的致密碳酸盐岩进行了一定程度的构造破碎改造, 形成了沿断裂带分布的断控规模储集体, 对油气运聚和富集成藏具有重要的控制作用。顺北断控缝洞型油藏的发现与持续突破, 揭示了顺托果勒地区走滑断裂带具有“控储、控圈、控运、控藏、控富”的五位一体特征[9-10]。

|

图 1 顺北油气田构造位置及断裂分布 |

顺北走滑断裂带在不同构造层的多期差异变形活动形成了以构造破裂作用为主、多种成因叠加改造的裂缝-洞穴型储集体, 储集体受控于走滑断裂带的构造活动, 在平面上沿断裂带呈条带状分布, 纵向深度大, 发育在主断面附近。综合断裂带上已钻井的钻、测、录井等多维度资料分析表明, 顺北断控缝洞体储集空间主要由洞穴(断层空腔)、裂缝带和孔洞组成, 发育洞穴型、裂缝-孔洞型和裂缝型3种主要储集体类型。实钻井的地震、测井和岩心等实物资料揭示断控缝洞体内部结构复杂, 在主断面附近发育几米或几十米不等厚、具有明显分隔性的簇状(栅状)储集体, 纵横向上具有极强的非均质性, 从而导致断裂带上的储渗性能差异大。

基于奥陶系碳酸盐岩孔渗关系和排替压力分析, 本区泥晶灰岩基岩物性极差, 基本不具备储、渗能力, 认为致密灰岩对饱和标准盐水排替压力较高, 对油气可以形成很好的侧向封堵性能。同时, 上覆区域性泥质岩具有极强的垂向封盖能力, 其与致密泥晶灰岩可构成限制油气垂向散失与侧向运移或调整的封堵与遮挡条件, 为形成顺北断控缝洞型圈闭提供了可能。这种受断裂带控制, 由构造破裂作用产生的沿走滑断裂带展布的碳酸盐岩缝洞体在上覆泥质岩区域盖层和致密碳酸盐岩局部盖层封挡下形成的特殊圈闭为断控缝洞型碳酸盐岩圈闭[11-14]。研究发现, 走滑断裂形成机制、构造样式与断裂平面展布特征决定了断控缝洞型圈闭形态, 根据走滑断裂的运动学特征、几何形态等将断控缝洞型圈闭划分为压扭型圈闭、张扭型圈闭、平移型圈闭和复合型圈闭4大亚类。

顺北油气田勘探开发成果表明, 断裂带从作为分割油藏的边界转变为储集油藏的主体, 必然对地震勘探提出更高的技术要求, 以往物探技术只要确定断裂带的存在, 而如今需要确定断裂带的宽度、开度、内部结构等。奥陶系油气藏主要富集在通源的主干走滑断裂带内部及与之连通的分支断裂带上, 沿断裂带呈“窄、长”的条带状分布(图 2)。顺北地区特殊的地层结构与走滑断裂的多期活动耦合关系是形成顺北断控缝洞型油气藏的关键: 一是高陡的走滑断裂深入基底可有效沟通烃源岩; 二是走滑断裂多期活动形成的纵向深度大的缝洞系统, 不仅是油气运移与高效输导的通道, 也是油气的储集空间; 三是致密的碳酸盐岩与区域泥岩盖层为碳酸盐岩储集体提供了良好的横向和垂向封盖条件; 四是晚期走滑断裂活动对早期的储集体具有改造作用, 并为油气的多次充注提供了有利条件。基于这一认识, 提出以走滑断裂为核心的“寒武纪多期供烃、断裂破碎成储、原地垂向输导、晚期成藏为主”的成藏模式, 在平缓或低洼的构造背景下, 油气垂向运移充注至断控缝洞型圈闭, 形成沿走滑断裂带分布、纵向穿层、油气柱高度大、横向分割性强、无统一油水界面的特殊裂缝性油气藏, 即断控缝洞型油气藏。

|

图 2 顺北断控缝洞型油气藏地质模式 |

从塔河油田到顺北油气田, 构造位置、储集体发育条件和地震响应特征都发生了变化。塔河油田地表主要为戈壁, 奥陶系缝洞型碳酸盐岩储集体以典型喀斯特地表淡水溶蚀作用形成为主, 埋深大于6500m, 主要储集空间为大型溶洞、溶蚀孔洞和裂缝, 地震异常体主要为沿不整合面的岩溶残丘及古水系分布的“串珠”。顺北油气田地表主要为高大沙丘, 奥陶系断控缝洞型碳酸盐岩储集体主要受多期活动走滑断裂控制、叠加后期流体改造共同作用形成, 储集空间以洞穴(断层空腔)、裂缝带和孔洞为主, 非均质性极强, 埋深大于7300m, 地震异常体主要为沿不同尺度的高陡条带状走滑断裂破碎带分布的“串珠”、“杂乱反射”和“线性弱反射”。顺北地区复杂的地表地质条件和新类型的储集体对地震采集、处理成像和储集体精细描述增加了新的难题, 在物探方面主要面临以下挑战。

1) 储集体埋藏深度大, 有效信号获取难。顺北地区广泛覆盖“垄状”和“蜂窝状”沙漠地表, 沙丘高差10~80m, 局部可达150m, 沙漠地表和地震波超长传播路径吸收衰减严重[15], 超深层有效信号的能量弱、信噪比和分辨率低。

2) 火成岩等特殊岩性地震波场复杂。顺北地区广泛发育二叠系火成岩、志留系—奥陶系桑塔木组侵入岩, 具有岩相和尺度多变的特点, 火成岩厚度、速度、倾角的空间多变导致下伏储集体信号能量屏蔽, 降低了波场照明强度和照明范围内的均一性。

3) 断控缝洞体地震波场准确成像难度大。不同于层状连续介质, 断控缝洞体具有强非均质性和强各向异性特征, 地震波传播路径复杂, 不同方向上能量、频率、相位差异大, 准确成像难度大。

4) 断裂和断控缝洞体精细表征和量化描述难。不同尺度断裂、不同类型储集体的地震响应不明确, 规模储集体的识别和量化描述难度大、空间定位精度低、钻井靶点优选难, 物探技术对钻井一次中靶率等地质工程一体化的支撑能力不能充分满足需求。

归纳而言, 地震勘探技术面对的不再是层状界面成像问题, 而是纵、横向非均匀介质空间突变的成像问题。

2 物探技术创新需要解决的问题 2.1 复杂波场机制面对复杂介质的地震成像, 需要重新审视反射波地震勘探全过程的假设与限制条件。为此, 如何实现地震资料采集激发、接收和观测系统因素与复杂地震波场的耦合, 降低物理条件下的截断效应对地下全波场的影响, 通过地震资料处理消除长期以来基于反射波叠加概念对多态式地震波的改造作用, 实现地下绕射波、散射波等弱信号振幅、频率和相位特征的恢复和补偿, 解决面向缝洞型储集体目标的成像准确归位问题, 对实现超深断控缝洞体的精细描述意义重大。以顺北地区为例, 地震勘探在波场机制方面主要存在以下问题。

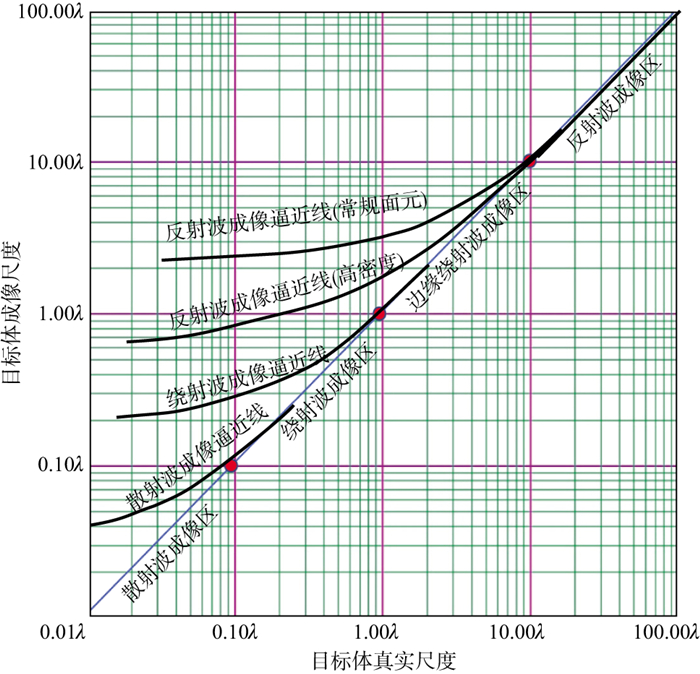

1) 断裂、断控缝洞体产生的“串珠”等地震响应是绕射波、散射波及其多次波与周围层状介质反射波场的混叠, 不同尺度地震波的时距曲线存在差异, 混叠波场与不同尺度的地质目标成像匹配关系复杂[16](图 3), 鉴于储集体的强非均质性, 继续利用层状假设下的各向异性和精细速度建模, 难以实现准确的小尺度体偏移成像。

|

图 3 不同类型波场成像逼近线 |

2) 岩相多样、尺度多变的二叠系火成岩和志留系—奥陶系桑塔木组侵入岩等叠置的特殊岩性发育, 建模难度大。常规基于射线类速度建模方法与地质目标的尺度匹配程度较低, 下伏地震波场照明不均, 振幅、频率和相位的一致性较差。

3) 地表高大沙丘和表层非均质性造成了地震波的能量衰减并产生较强的近地表噪声, 地震采集激发接收因素的优化对超深层断控缝洞体成像分辨率的提升贡献有限。

2.2 采集方法面对超深层“弱、小、散”等强非均质性、小尺度地质目标, 单一的反射波地震勘探方法已经无法解析远小于基于反射波横向分辨率(1/4波长)的地质问题。图 3是不同类型波场对不同尺度目标地质体成像精度的逼近曲线, 常规地震勘探采集目标主要是获得反射波信息, 导致断控缝洞体地震成像尺度远大于缝洞体真实尺度的问题日益突出。

地震波散射理论表明, 多尺度非均质体产生多态式地震波, 只有综合利用不同类型地震波场(反射波、绕射波、散射波、透射波等)进行精确成像, 才能精细刻画这些小尺度缝洞体的空间差异, 提高地震勘探的时间-空间分辨率。

必须进行针对性的采集设计, 获取地震数据中多态式地震波(反射波、绕射波、散射波等), 才能拓宽地震波的有效频带, 对不同态式波场的频率成分形成正确的认知, 将小尺度地质体产生的高频成分尽可能地提取出来, 通过数据处理实现多态式地震波成像, 是提高地震空间分辨率的重点工作。

此外, 常规地震为保证地震资料信噪比, 通常采用面积组合接收, 利用检波器组合的方向特性, 压制速度较低的规则干扰波, 增强有效反射波的振幅。但是组合接收具有频率滤波的作用, 其相当于一个低通滤波器, 压制高频成分, 导致高频成分缺失, 降低分辨率, 且组合基距越大, 对高频成分的压制越严重。如何在保证地震资料信噪比的同时, 减少道组合以及面积叠加一直是地震采集的难点之一。

2.3 地震成像 2.3.1 地震绕射与散射信号分析共反射点(面元)叠加是目前地震处理的关键技术之一, 同时也对绕射波、散射波等弱信号产生较大影响, 在基于反射波理论分析原始数据时, 许多绕射与散射信息作为随机噪声被压制, 近道高频、非双曲线弱信号经常被切除, 在多态式地震信号采集方式下, 重新认识信号与噪声, 通过叠前多域数据重排, 更有效地剔除噪声, 如浅层折射波、面波、有源干扰等, 而常规处理定义的随机干扰、次生干扰可能是目的层段绕射波、散射波等有效信息, 应予保留。

2.3.2 强非均质性介质的速度建模速度建模是影响地震成像的关键环节之一, 面向超深目的层复杂地质问题, 基于射线类速度建模方法与地质目标的尺度匹配程度较低, 各向同性介质假设条件下的射线类层析速度建模技术精度难以满足勘探需求。随着采集技术的发展和勘探工作的深入, 多方位角、宽方位角以及全方位角数据越来越普遍, 使得我们能够直接从数据上观测到地震波沿不同方向传播的速度差异[17]。顺北地区超深层断控缝洞体成像中各向异性速度建模是地震成像研究的重点, 更高精度速度建模的方法是全波形反演(FWI), 理想的全波形反演是一套数据驱动的自动化资料处理过程, 能够直接从原始数据出发, 给出高精度的速度模型。但现阶段的FWI只是速度建模的辅助方法, 有待于理论、方法突破和实用化研究。

2.3.3 超深层断控缝洞体高分辨率成像超深层反射信号由于上覆地层的复杂多变, 波传播空间尺度加大, 各向异性影响显著, 单一的反射波不能精确描述超深层地震波传播, 导致超深层断控缝洞储集体预测更加困难。随着油气滚动勘探开发进程的不断深入, 常规叠前深度偏移、RTM偏移对强反射背景中的弱异常储集体成像难度大, 常规OVT域偏移采用地面采集方位信息, 与超深层断控缝洞体的真实方位存在偏差, 前期主干断裂带成像基本满足勘探需求, 但主干断裂带内幕、次级断裂和小尺度断控缝洞体的成像、描述精度不能满足井位部署及井轨迹设计要求。

2.4 断控缝洞体表征和定量描述从顺北钻井的油气显示及放空漏失位置标定来看, 走滑断裂带内幕具有极强的纵横向非均质性, 导致钻井一次中靶率偏低。走滑断裂带断控缝洞体表征和定量描述的难点主要表现在:

1) 顺北地区奥陶系碳酸盐岩受板内差异推挤形成的走滑断裂的影响, 其断裂纵向发育, 垂直断距较小, 同时在主干断裂带旁及断裂带间发育一些次级或派生断裂, 不同发育位置和不同尺度断裂带的识别和分辨难度大, 需要多技术推进开展断裂综合检测及描述;

2) 断控缝洞体由多尺度、多组合、多变化的洞穴(巨缝)型、裂缝-孔洞型和裂缝型3种主要储集体组成, 地震响应特征为缝洞的集成效应, 敏感属性优选难, 断控缝洞体边界及内幕结构分类识别描述难度大, 同时规模储集体的量化描述难度大, 空间定位精度低, 导致靶点优选和井轨迹优化设计难, 同时地震异常体计算误差大[18]。

3 顺北超深碳酸盐岩断控缝洞油气藏地震勘探技术创新及应用 3.1 镶嵌在常规三维中的散射波地震采集顺北地区三维地震采集关键技术攻关表明, 影响地震资料质量的关键采集因素分别为能量、信噪比和分辨率, 随着大量规模断控缝洞体被发现与钻探, 提高断控缝洞体成像精度需要与之匹配的地震采集技术[19]。

3.1.1 共中心点离散化采集面对地表“垄状”和“蜂窝状”沙丘对地震波超长传播路径吸收衰减和超深层“弱、小、散”等小尺度缝洞地质目标体, 提高有效信号的能量是基础。

在现有规则且稀疏的观测系统条件下, 通过主动调整炮点、检波点的定点采集方式, 由定点布设改为在定点位置的半个炮点距、半个检波点距范围内随机布设, 实现基本面元内共中心点离散化。数据测算结果表明, 当前条件下的中心点离散化不会影响CMP道集的叠加。当炮道密度超过千万级的水平后, 野外继续采用传统线束方式施工将非常困难, 当前可以按照炮道密度控制炮点与检波点的排列方式, 设计随机的炮点与检波点埋置方案。共中心点离散化采集可以实现室内多面元划分及处理成像。而大面元划为小面元势必会导致覆盖次数被剖分, 因此该方法需要以高密度采集或大面元内高覆盖次数为前提条件, 同时需要野外测量等施工方案相配合, 通过实时炮检点测量和实时观测系统软件支持, 保障中心点离散化后的均匀性。

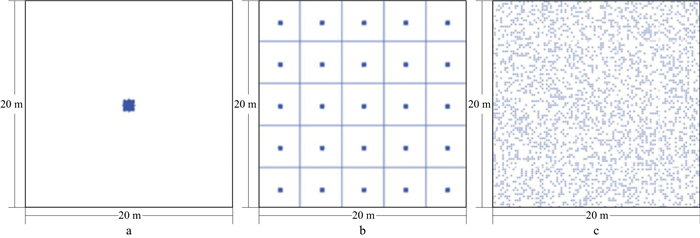

共中心点离散化也可以采用面元细分技术来实现, 通过炮点与检波点位置非对称构架观测系统, 实现面元内共中心点道集细分以及基本面元和一种以上超小面元划分, 但是面元细分技术, 尤其是超小面元细分技术在野外施工时远不如共中心点离散化采集方便(图 4)。

|

图 4 共中心点采集(a)、面元细分采集(b)与共中心点离散化采集(c)对比 |

共中心点离散化采集不同于压缩感知技术, 前者通过主动随机布设实现共中心点在面元内离散, 后者为随机、稀疏采样之后, 通过信号重建弥补数据不规则问题, 严格讲属于信号重构技术而不是采集技术, 因此也没有可以设计的观测系统, 但共中心点离散化采集设计是可实现的, 后续处理技术也较为成熟, 因而值得推广。

3.1.2 补丁式散射波地震采集油气勘探开发的难点在于需要准确描述油气藏的岩性、物性、含流体性质的空间变化。尤其在描述小尺度、非层状隐蔽油气藏时, 存在地震成像的横向分辨能力低的问题。具体而言, 碳酸盐岩缝洞型油气藏的成像尺度远大于其地下真实尺度, 因此, 要在原有三维地震资料的基础上补充散射波地震采集, 需要在炮道密度的控制下, 通过检波器滚动搬家的补丁式采集方式实现。炮道密度有两种定义方式, 代表了勘探需求与地震采集能力之间的平衡。①从地质需求考虑, 炮道密度等于单位面积面元数乘以覆盖次数, 表明炮道密度由地质需求与地质条件决定, 需要分辨的地质体越是精细, 单位面积内的面元数就越高, 其地质条件越差, 绕射波、散射波的信噪比越低, 覆盖次数就要越高。②在炮道密度确定的条件下, 炮道密度等于单位面积的接收道数乘以总炮数, 体现地震采集的综合能力, 接收道数越多激发的炮数就越少, 接收道数少激发的炮数就要更多。从地震采集能力考虑, 则是反向思维, 先用接收总道数、激发总炮数确定炮道密度, 然后通过面元内最小覆盖次数确定面元的大小。

井炮与可控震源两种激发方式可选择的观测系统略有不同, 对于炸药震源, 采用加密炮点与检波点的方式, 同时考虑与原有或同期采集的反射波观测系统相匹配, 实现局部超高密度而且保持相对均匀的覆盖次数; 为充分提高效率, 可控震源采用激发阵列与节点阵列的野外布设, 设计了双滚动的大十字观测系统, 将检波点集中在一个条带范围内, 而震源主要布设在其外面, 以减少炮点对检波点的干扰, 有利于检波点的管理和滚动, 节点阵列的长宽及间距以及激发阵列的长宽与间距均由炮道密度控制。上述两种方法在实际施工时均要求炮点与检波点在半个炮点距以及半个检波点距范围内随机布设。

3.1.3 多观测系统采集由于断控缝洞体的尺度多样, 地震波存在多样的传播态式, 采用统一的观测系统既不经济也不现实。多观测系统采集则针对不同尺度的目标, 采用不同的采集参数, 既包括一次采集的多观测系统设计, 也包括多次采集使用不同的观测系统。

多观测系统采集的目的是实现CMP面元内共中心点离散化和近偏高覆盖, 得到丰富的散射波信息, 进行小尺度断控缝洞体的高分辨率成像。

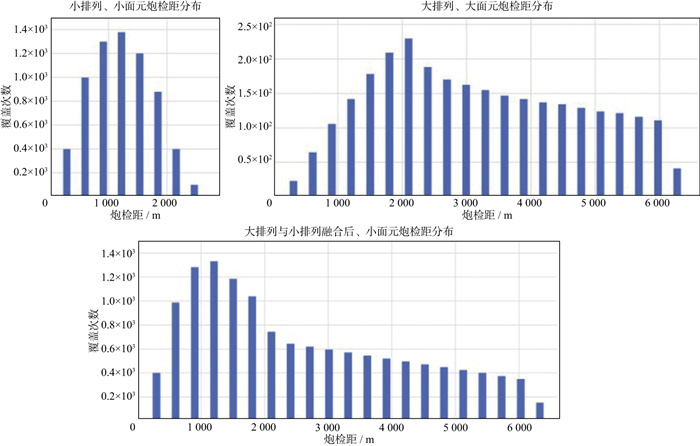

多态式地震采集采用小排列、小面元与大排列、大面元叠加融合的方式, 融合后小面元内偏移距与覆盖次数的关系呈倒纺锤状, 也就是采用近偏高覆盖方式(图 5)。

|

图 5 多态式地震采集炮检距与覆盖次数的关系 |

发展具有无线、轻便、自动化和智能化、百万道、节点式等新仪器, 以适应顺北地区断控缝洞体油气藏地震采集需求。提高采样密度, 获得更宽方位、更宽频带、更高密度的原始地震信息, 从而达到高精度勘探的效果。目前节点仪器在许多地表复杂区以及高密度采集项目中都得到了大规模应用, 节点仪器取代有线设备亦是采集技术发展的趋势。

未来“单点高密度采集+多态式波场采集+节点地震采集”技术系列, 能够提高顺北地震资料的信噪比、分辨率与保真度, 为超深海相碳酸盐岩断控缝洞体的精细描述提供高品质的地震资料。

3.2 弱信号增强处理与高精度成像方法超深层断控缝洞体地震响应弱, 绕射波、散射波等弱信号增强技术成为精细成像的关键因素。在此基础上, 实现反射、绕射、散射波联合成像。国内学者利用零阶几何射线理论和高斯波束叠加等波场高频表示方法来近似Green函数, 并将Kirchhoff积分推广到非均匀各向同性或异性介质。引入Born近似和Rytov近似之后, 广义散射条件下的地震成像发生质的变化, 两种近似算法既解决了向后散射问题, 也解决了由绕射波面积效应向散射波体积效应递进的问题。

3.2.1 重新定义噪声与弱信号增强处理流程在基于反射波理论分析原始数据时, 许多绕射与散射信息作为随机噪声被压制。在多态式地震信号采集方式下, 单炮记录包含了丰富的信息, 加强了绕射、散射等弱信号的采集以及采集源头信号的增强。

对于不同期采集、同期多观测系统采集的超高道密度数据, 需要进行数据融合处理, 其目的是从时间、空间、属性3方面达到信息互补, 弱信号增强处理涉及多态式地震波物理性质的差异, 目的是均衡利用反射波、绕射波与散射波信号, 主要涉及到以下关键技术。

1) 小面元处理技术。通过共中心点道集离散、多观测系统设计实现。

2) 微测井约束静校正技术。解决多观测系统静校正问题。

3) 一致性匹配技术。解决时差、能量差异、频带差异、相位差异、激发方式与子波差异等。

4) 弱信号增强技术。强弱信号多域分离、绕射波、散射波局域性增强等。

5) 数据规则化技术。对面元内不规则的道集数量与能量采用五维插值、压缩感知等技术。

6) 融合数据的速度建模技术。数据融合后的速度场建立, 通过上述步骤, 实现数据整合, 用于波场分离。

3.2.2 面向超深层碳酸盐岩断控缝洞体的波场分离技术断控缝洞体地震波场包含反射波、绕射波与散射波, 可以证明反射波、绕射波、散射波的强度与面积成正比, 三者之间有20~60dB的差别, 反射波能量最强, 绕射波次之, 散射波最弱[16]。

波场分离是用数学方法实现对特定传播态式的地震波放大和压制。通过在不同的域和不同的维度分离, 多态式地震数据处理能够充分接收和利用原始数据中不同传播态式的波场, 并超越传统分辨率的概念, 提高不同尺度地质体的成像精度, 特别是对介质非均质性的精细刻画(图 6)。目前波场分离主要基于不同态式地震波的传播旅行时, 能量与频率差异的反射波与散射波分解技术尚处于探索阶段。

|

图 6 全波场成像(a)与波场分离后绕射波成像(b) |

角度域偏移成像技术利用地下成像点的角度域坐标系对地下成像点进行描述。采用射线追踪技术, 将地面的地震信息变换到地下局部角度域, 从地下的成像点向地表发射一系列扇形单程的散射射线, 再根据炮检关系将其分别配对, 得到代表入射波和散射波传播方向的局部平面波入射射线和散射射线。地下成像点处的入射射线和散射射线可以用相对极角来描述, 每个极角包括两个分量, 分别为半开角、半开角方位角和地层倾角、地层倾角方位角。对地下成像点不受倾角和方位角限制进行扫描, 获得地下成像点的全方位角度域表格, 根据此表格与地震采集信息进行匹配, 获得角度域成像道集。与传统的克希霍夫叠前深度偏移相比, 角度域偏移成像更适用于复杂介质, 受偏移假象的影响更小, 断控缝洞体成像精度更高(图 7)。

|

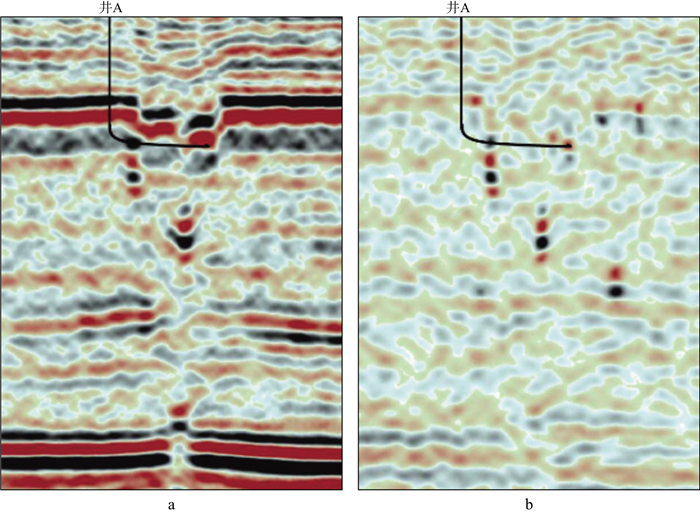

图 7 克希霍夫叠前深度偏移(a)与角度域偏移(b)成像对比 |

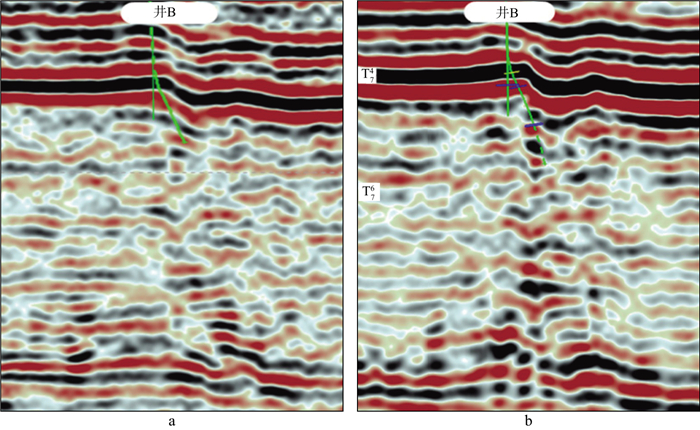

与常规砂岩层状介质不同, 顺北超深层断控缝洞体沿断裂带展布, 在断裂带内发育洞穴、裂缝带和孔洞3类不同的储集体, 且纵横向非均质性极强。因此, 传统的基于单一介质刻画储集体的方法在断控缝洞体的描述中并不适用。针对断控缝洞体的特点, 创新储集体预测和描述方法, 形成具有针对性的断控缝洞体空间雕刻表征和量化描述技术(图 8)。

|

图 8 断控缝洞体空间雕刻结果 a断控缝洞单元雕刻结果; b设计井井周断控缝洞雕刻结果 |

首先, 结合断控缝洞体的地质模型, 通过正演模拟和井震标定分析, 对不同类型的储集体分别确定其地震反射特征, 形成洞穴主要表现为“串珠”状强反射、孔洞主要表现为“杂乱”反射、裂缝主要表现为“线性弱反射”的断控缝洞体地震识别模式[20-21]。在此基础上, 形成了“三元一体”断控缝洞体三维立体结构描述技术, 即按照“三元: 洞穴、孔洞和裂缝”3种不同类型的储集体进行储集体识别和描述, 分别应用瞬时能量属性表征洞穴发育区, 频谱不连续性属性表征孔洞发育区、断层相干增强(auto fault extract, AFE)属性表征裂缝发育区, 再将分类预测结果融合为一体, 实现断控缝洞体的综合描述[22]。

其次, 为进一步提高断控缝洞体描述的精确性, 对传统叠后地震波阻抗反演方法进行了改进, 将断控缝洞体的展布形态融入到低频模型中, 建立了相控波阻抗反演技术, 应用该技术反演的结果消除了地震同相轴横向连续性的影响, 更加符合断控缝洞体地质发育规律和空间非均质性特点。

最后, 基于断控缝洞体反演的结果, 通过实钻井建立地震波阻抗和孔隙度的量版, 实现地震反演体向孔隙度体的转换, 进而根据不同类型储集体的孔隙度下限, 实现不同类型储集体体积的计算, 完成超深断控缝洞体的量化描述[13]。

3.3.2 断控缝洞体深度学习与智能解释技术现在和未来地球物理数据解释都面临着海量数据、多源数据、多解性、主观性等技术难点和挑战, 应用机器学习尤其是深度学习新技术进行地球物理数据的分析与解释, 是摆脱或降低对人工经验的依赖, 克服人工解释的主观性和低效率, 大幅度提升数据分析解释的客观性、可靠性、适应性和工作效率的重要研究方向。相对于利用传统属性的方法, 深度学习方法优势明显, 自动化技术流程反映了随着先进的高维图像处理技术(尤其是深度学习方法)的发展和应用, 自动化三维地震构造解释与建模取得了较大的发展, 断层位置检测、地质体检测和较简单地质构造背景下层位提取等方面已经取得了较大程度的自动化和实际应用。

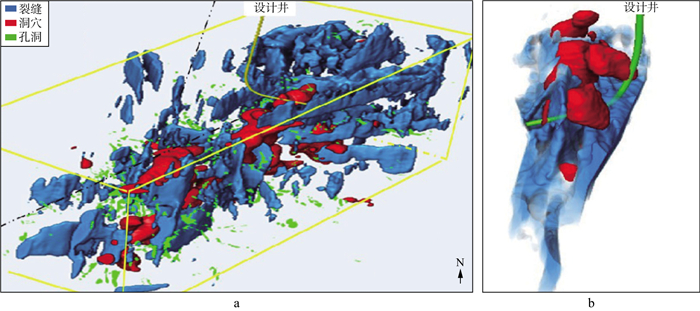

对顺北4号带北段断裂及缝洞体深度学习识别成果进行分析(图 9)。传统的断裂检测AFE属性抗噪能力差, 受奥陶系内幕地震资料信噪比低的影响, 主干断裂之外检测出不符合地质认识的断裂及裂缝。相反深度学习人工智能检测的断裂信噪比高, 未来采用多观测系统条件下的多次采集或者连续采集技术, 实现海量数据支持, 断裂的成像性更好, 而且抗噪能力更强。对深度学习人工智能断裂检测剖面进行井震标定, 泥浆漏失或放空位置与断裂位置匹配较好。应用深度学习人工智能识别技术对断裂带轮廓及缝洞体进行检测测试, 从图 9可以看出, 深度学习断裂带识别轮廓与断裂破碎带边界比较吻合, 地震“串珠”异常识别的精度比较高。从实际资料应用分析看, 深度学习人工智能识别技术在断控缝洞体预测中具有一定的优势, 应用效果较好, 发展潜力较大。

|

图 9 人工智能识别断裂及断控储集体 a地震剖面; b AFE属性剖面; c深度学习断裂检测剖面; d断裂轮廓、缝洞体、断裂多属性融合剖面 |

在顺北地区, 针对断裂检测、断裂破碎带刻画以及缝洞体识别等方面进行了深度学习人工智能识别技术应用。主要的技术思路是: 在走滑断裂及断控缝洞体发育的地质背景下, 建立人工合成的断裂及断控缝洞体地震地质模型, 利用正演模拟及偏移成像得到断控缝洞体模型的成像数据体, 用于破碎带轮廓深度学习网络训练样本集的建立。选取部分典型实际断裂及断控缝洞体反射剖面建立训练样本集, 增加断裂及断控缝洞体样本的数量与多样性。将深度学习样本集随机划分为训练集、测试集、验证集, 基于训练集对U-Net模型进行训练, 优选出断裂、破碎带、缝洞体地震识别的网络模型及对应的网络结构。基于迁移学习技术, 利用少量实际资料对预训练的初步识别网络进行微调和修正, 得到最终的断裂、破碎带和缝洞体识别网络, 应用于实际地震数据的断控缝洞体机器学习预测, 同时开展中小尺度裂缝预测和敏感属性优选。利用特征融合技术, 将断裂、缝洞体和裂缝进行融合实现断控缝洞体外部形态与内部结构的描述, 受限于样本集的数量少, 精度不足, 需要在局部强化地震采集的基础上开展。

3.4 断控缝洞体地质工程一体化技术断控缝洞型油气藏埋深大, 地震资料信噪比低, 目标靶点准确定位难度大, 导致钻进过程中缝洞体钻遇率低, 成井周期长、单井钻井成本高。通过靶点优选和调整实现目的层井轨迹的系统优化。

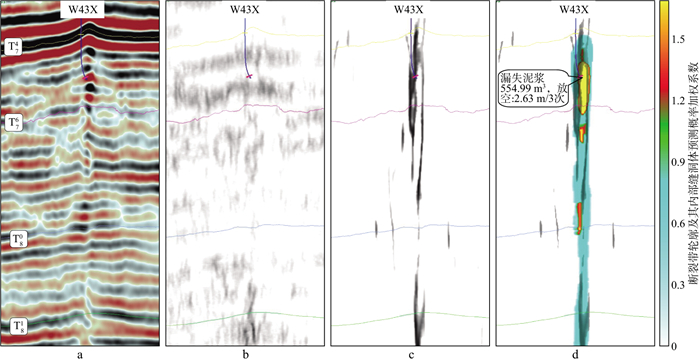

3.4.1 靶点优选定位与动态调整通过实钻井标定和正演分析, 明确“断裂+串珠波谷”对应断控缝洞体的规模储集体, 在空间上规模储集体主要发育于“串珠波谷”的中、下部, 储集体顶面一般位于波谷中、下部。利用断控缝洞体空间雕刻结果, 预测洞穴类储集体发育位置及其与孔洞、裂缝储集体之间的关系, 确定洞穴类储集体发育位置中心为钻井靶点。通过对洞穴、孔洞和裂缝不同类型储集体的雕刻, 直观立体显示洞穴内部能量差异, 相比仅靠二维剖面和平面属性定位更加精准。为确定正钻井地质目标的空间位置, 实施VSP随钻地震地质导向资料采集、处理与解释, 利用VSP速度对叠前深度偏移的速度模型进行优化校正, 在原始深度速度场基础上, 通过VSP匹配与地质约束, 快速更新速度场, 使速度更为准确, 从而预测目的层深度更为精准。利用VSP测井速度修正地面地震速度场, 对现有三维地震资料进行叠前深度偏移重新处理, 进一步确定缝洞的空间位置, 明确靶点, 动态调整钻井轨迹, 保证靶点最优化。

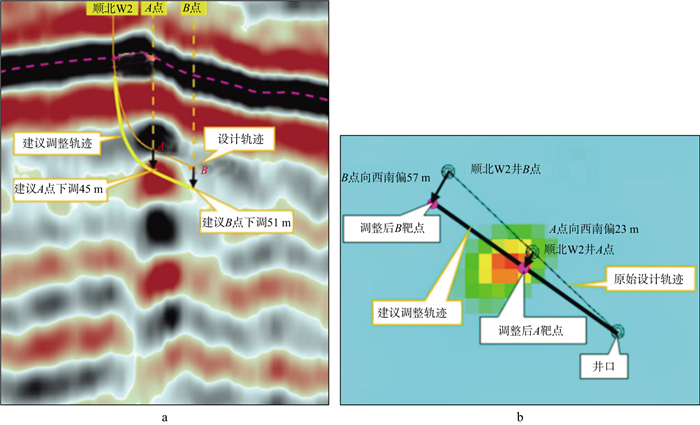

顺北W2井VSP校正后速度剖面细节上变化大, 剖面断点以及串珠较原始RTM资料成像清晰、收敛(图 10)。在该VSP数据指导下, 将顺北W2井轨迹下调了64m, 钻遇较大规模的放空漏失而证实断控缝洞体的存在, 为该井钻遇规模储集体提供了技术支撑。

|

图 10 顺北W2井VSP地震剖面(a)和串珠能量属性(b) |

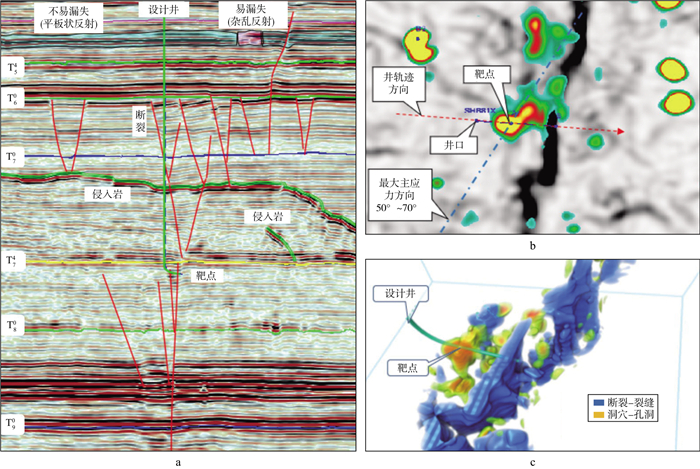

顺北地区上覆地层和奥陶系目的层地质条件复杂, 复杂火成岩、侵入岩、断裂破碎带、异常高压导致钻井面临漏失、溢流和井壁垮塌等风险, 断控缝洞体和地应力分布复杂, 给钻井部署和施工带来一系列挑战, 开展风险地质预测对支撑优快钻井意义重大。

通过对已钻井二叠系漏失位置精细标定, 发现凝灰岩和英安岩漏失风险大, 地震反射特征为杂乱反射, 玄武岩漏失风险小, 地震反射特征为板状连续强反射。根据地震波形特征差异, 采用“波形分类”的技术手段预测火成岩横向分布, 分析漏失风险。同时根据英安岩、凝灰岩和玄武岩波阻抗差异, 开展地震反演, 通过反演提高二叠系火成岩不同岩性厚度预测精度。志留系易发生井漏, 漏失主要与断裂裂缝发育相关。对地震数据开展断裂增强处理, 对断裂增强处理后的地震数据体开展多尺度断裂检测属性分析, 提高小尺度断裂识别能力和漏失风险预测精度。钻井钻遇侵入岩易发生井壁垮塌, 当钻遇地层倾角陡的侵入岩时会发生偏斜风险, 造成钻井周期及成本增加。侵入岩在地震剖面上表现为较明显的穿层板状强反射特征。首先, 在地震资料上追踪侵入岩发育范围; 其次, 在精细速度模型的基础上进行时深转换, 提取侵入岩的地层倾角属性; 最后, 采用叠后波阻抗反演, 预测侵入岩的厚度, 提高侵入岩深度、厚度和倾角预测精度。

在上覆地层钻井风险和缝洞体预测的基础上, 采用三维空间雕刻及“甜点”空间定位技术精选靶点, 在靶点周边约1km半径范围内, 结合断裂解析结果和钻井地质风险预测结果, 形成“紧贴目的层断裂带, 避非目的层断层, 避高陡火成岩, 避易漏易溢层”的井口甄选技术, 支撑井口优选。

通过地震采集、成像和解释技术的系统攻关, 形成了适用于超深走滑断控缝洞体的采集及成像技术。使用该技术后地震资料断点更清晰、异常体位置更准、缝洞体分辨率更高, 7300m以下裂缝-洞穴型储集体成像精度由30m提高到15m(图 11)。同时建立超深走滑断控缝洞体精细描述、靶点空间精准定位技术, 多维度直观刻画断-储空间匹配特征, 实现规模目标看清瞄准, 规模缝洞体一次中靶率由71%提高至93%, 技术支撑效果显著, 顺北4号带、8号带测试获日产千吨井14口, 单井发现探明储量规模由218×104t/口提高到467×104t/口。

|

图 11 顺北井口和靶点优选示意 a井口和井轨迹设计示意; b T 4 7向下0~100ms振幅变化率属性与AFE属性叠合平面结果; c井周缝洞三维雕刻结果 |

回顾塔里木盆地顺北地区海相超深碳酸盐岩油气勘探新突破的成功经验, 以高密度、宽方位三维地震采集, 宽频带、高保真地震处理与成像, 缝洞体表征与量化描述地震解释为代表的地震勘探技术为目标区井位优选、目的层段井轨迹设计起到了至关重要的作用。

展望未来, 认为现有地震勘探技术无法满足日益复杂的地质与工程要求, 迫切需要从地震勘探理论到实践进行重大的技术变革, 尤其是地震采集技术的变革。针对超深层海相碳酸盐岩断控缝洞体的特殊性和强非均质性, 建议大力探索以下物探新技术与新对策。

1) 共中心点离散化。共中心点离散化以“共中心点离散化、近偏高覆盖, 多观测系统”为主体思路的地震采集技术, 获得多态式的地震波场, 为小尺度洞穴成像及各向异性裂缝检测提供基础资料。

2) 重新认识反射波叠加态。重新认识信号与噪声, 多方面拓展弱信号的能量, 采用散射波成像、多态式地震波成像技术, 获得高精度缝洞成像和各种叠前道集数据。

3) 智能化。探索地震采集、处理和解释技术, 形成面向地震采集处理解释人工智能应用的支撑环境, 建立智能化处理、智能化解释、智能化储集体表征和描述的技术系列, 提高缝洞体的识别精度和工作效率。

| [1] |

滕吉文, 司芗, 王玉辰. 我国化石能源勘探、开发潜能与未来[J]. 石油物探, 2022, 60(1): 1-12. TENG J W, SI X, WANG Y C. Potential and future of fossil fuel exploration and development in China[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2022, 60(1): 1-12. |

| [2] |

马永生, 蔡勋育, 云露, 等. 塔里木盆地顺北超深层碳酸盐岩油气田勘探开发实践与理论技术进展[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(1): 1-17. MA Y S, CAI X Y, YUN L, et al. Practice and theoretical and technical progress in exploration and development of Shunbei ultra-deep carbonate oil and gas field, Tarim Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(1): 1-17. |

| [3] |

漆立新. 塔里木盆地顺托果勒隆起奥陶系碳酸盐岩超深层油气突破及其意义[J]. 中国石油勘探, 2016, 21(3): 38-51. QI L X. Oil and gas breakthrough in ultradeep Ordovician carbonate formations in Shuntuoguole Uplift, Tarim Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(3): 38-51. |

| [4] |

漆立新. 塔里木盆地顺北超深断溶体油藏特征与启示[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(1): 102-111. QI L X. Characteristics and inspiration of ultradeep faultkarst reservoir in the Shunbei area of the Tarim Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(1): 102-111. |

| [5] |

刘雨晴, 邓尚, 张荣, 等. 深层火成岩侵入体和相关构造发育特征及其石油地质意义——以塔里木盆地顺北地区为例[J]. 石油与天然气地质, 2022, 43(1): 105-117. LIU Y Q, DENG S, ZHANG R, et al. Characterization and petroleum geological significance of deep igneous intrusions and related structures in the Shunbei area, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2022, 43(1): 105-117. |

| [6] |

田方磊, 何登发, 陈槚俊, 等. 塔里木盆地顺托果勒低隆及邻区加里东中期运动面的构造性质[J]. 地质科学, 2020, 55(3): 813-828. TIAN F L, HE D F, CHEN J J, et al. Structural properties of the mid-Caledonian movement surfaces in the Shuntuoguole lower uplift and adjacent area, Tarim Basin[J]. Chinese Journal of Geology, 2020, 55(3): 813-828. |

| [7] |

林波, 云露, 李海英, 等. 塔里木盆地顺北5号走滑断层空间结构及其油气关系[J]. 石油与天然气地质, 2021, 51(6): 1344-1353. LIN B, YUN L, LI H Y, et al. Spatial structure of Shunbei No.5 strike-slip fault and its relationship with oil and gas reservoirs in the Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2021, 51(4): 1006-1018. |

| [8] |

邓尚, 刘雨晴, 刘军, 等. 克拉通盆地内部走滑断裂发育、演化特征及其石油地质意义: 以塔里木盆地顺北地区为例[J]. 大地构造与成矿学, 2021, 45(6): 1111-1126. DENG S, LIU Y Q, LIU J, et al. Structural styles and evolution models of intracratonic strike-slip faults and the implications for reservoir exploration and Appraisal: A case study of the Shunbei Area, Tarim Basin[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2021, 45(6): 1111-1126. |

| [9] |

林波, 云露, 张旭, 等. 一种板内小尺度走滑断层平面分段研究方法——以塔里木盆地顺北5号断层中北段为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(4): 1006-1018. LIN B, YUN L, ZHANG X, et al. A method for plane segmentation of smallscale intraplate strikeslip faults: A case of the Middle-North segment of Shunbei No.5 Fault in Tarim Basin[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2021, 51(4): 1006-1018. |

| [10] |

林波, 张旭, 况安鹏, 等. 塔里木盆地走滑断裂构造变形特征及油气意义——以顺北地区1号和5号断裂为例[J]. 石油学报, 2021, 42(7): 906-923. LIN B, ZHANG X, KUANG A P, et al. Structural deformation characteristics of strike-slip faults in Tarim Basin and its hydrocarbon significance: A case of Shunbei No. 1 fault and No. 5 fault[J]. Acta Petrolei Sinica, 2021, 42(7): 906-923. |

| [11] |

韩俊, 况安鹏, 能源, 等. 顺北5号走滑断裂带纵向分层结构及其油气地质意义[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 152-160. HAN J, KUANG A P, NENG Y, et al. Vertical layered structure of Shunbei No.5 strike-slip fault zone and its significance on hydrocarbon accumulation[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2021, 42(2): 152-160. |

| [12] |

马永生, 何治亮, 赵培荣, 等. 深层—超深层碳酸盐岩储层形成机理新进展[J]. 石油学报, 2019, 40(12): 1415-1425. MA Y S, HE Z L, ZHAO P R, et al. A new progress in formation mechanism of deep and ultra-deep carbonate reservoir[J]. Acta Petrolei Sinica, 2019, 40(12): 1415-1425. |

| [13] |

云露, 朱秀香. 一种新型圈闭: 断控缝洞型圈闭[J]. 石油与天然气地质, 2022, 43(1): 34-42. YUN L, ZHU X X. A new trap type: Fault-controlled fracture-vuggy trap[J]. Oil & Gas Geology, 2022, 43(1): 34-42. |

| [14] |

云露. 顺北东部北东向走滑断裂体系控储控藏作用与突破意义[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(3): 41-52. YUN L. Controlling effect of NE strike-slip fault system on reservoir development and hydrocarbon accumulation in the eastern Shunbei area and its geological significance, Tarim Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(3): 41-52. |

| [15] |

杨威, 周刚, 李海英, 等. 碳酸盐岩深层走滑断裂成像技术[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 246-252. YANG W, ZHOU G, LI H Y, et al. Seismic imaging technology for deep strike-slip faults in carbonate reservoirs[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2021, 42(2): 246-252. |

| [16] |

李东安, 漆立新. 全波场地震勘探技术[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(3): 513-521. LI D A, QI L X. Full wave seismic exploration technology[J]. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(3): 513-521. |

| [17] |

刘军, 李伟, 龚伟, 等. 顺北地区超深断控储集体地震识别与描述[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 238-245. LIU J, LI W, GONG W, et al. Seismic identification and description of ultra-deep fault-controlled reservoirs in Shunbei area[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2021, 42(2): 238-245. |

| [18] |

杨威, 周刚, 李海英, 等. 碳酸盐岩深层走滑断裂成像技术[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 246-252. YANG W, ZHOU G, LI H Y, et al. Seismic imaging technology for deep strike-slip faults in carbonate reservoirs[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2021, 42(2): 246-252. |

| [19] |

李东安. 基于量子测量的地震采集技术[R]. 海口: 中国石油学会2022年物探技术研讨会, 2022: 171-177 LI D A. Seismic acquisition based on quantum measurement[R]. Haikou: 2022 Geophysical Exploration Technology Seminar of China Petroleum Society, 2022: 171-177 |

| [20] |

廖茂辉, 刘军, 龚伟, 等. 顺北地区断控缝洞型储层反射特征与预测技术探讨[J]. 工程地球物理学报, 2020, 17(6): 703-710. LIAO M H, LIU J, GONG W, et al. Discussion on reflection characteristics and prediction technology of fault-controlling fractured-vuggy reservoir in Shunbei area[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2020, 17(6): 703-710. |

| [21] |

李宗杰, 杨子川, 李海英, 等. 顺北沙漠区超深断溶体油气藏三维地震勘探关键技术[J]. 石油物探, 2020, 59(2): 283-294. LI Z J, YANG Z C, LI H Y, et al. Three-dimensional seismic exploration method for ultra-deep fault-related dissolution reservoirs in the Shunbei desert area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2020, 59(2): 283-294. |

| [22] |

刘宝增, 漆立新, 李宗杰, 等. 顺北地区超深层断溶体储层空间雕刻及量化描述技术[J]. 石油学报, 2020, 41(4): 412-420. LIU B Z, QI L X, LI Z J, et al. Spatial characterization and quantitative description technology for ultra-deep fault-karst reservoirs in the Shunbei area[J]. Acta Petrolei Sinica, 2020, 41(4): 412-420. |