2. 中国石油大学(北京)地球科学学院, 北京 102249;

3. 中国石化胜利油田分公司油气勘探管理中心, 山东东营 257001;

4. 中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院, 山东东营 257015

2. School of Geosciences, China University of Petroleum(Beijing), Beijing 102249, China;

3. Exploration Management Department of Sinopec Shengli Oilfield Company, Dongying 257001, China;

4. Geological Research Institute, Sinopec Shengli Oilfield Company, Dongying 257015, China

近年来, 我国渤海湾盆地[1-6]、松辽盆地[7]、柴达木盆地[8-11]以及琼东南盆地[12-14]花岗岩潜山油气藏的相继发现, 揭示了花岗岩潜山油气藏巨大的勘探潜力。

风化壳型花岗岩潜山储层的非均质性极强, 在纵向上具有明显的分带性。通常的研究方法是利用地震反射特征研究这类储层。邓运华[3]和龚再升[15]对曹妃甸油田花岗岩潜山储层研究发现, 潜山顶面反射能量强、连续性好、频率低, 强反射之下有非连续、弱振幅或空白带、块状杂乱反射, 这些特征可能是潜山顶部风化破碎带的反射特征; 潜山内幕基本无有效反射, 预示着内幕裂缝发育变差。胡志伟等[5]对渤海海域蓬莱9-1油田花岗岩潜山储层研究发现, 上覆新生代地层与下伏潜山风化壳地层的岩石物理参数差异大, 形成极强的波阻抗界面, 导致潜山界面附近表现为稳定的低频连续强振幅地震反射相。邓运华等[16]研究渤海油区的地震剖面发现, 潜山顶面表现为强振幅、高连续、低频反射同相轴, 顶面以下为空白反射或杂乱反射, 内部无速度、密度界面。王景春等[17]对乍得邦戈盆地花岗岩潜山风化壳研究发现, 风化淋滤带表现为高频强振幅反射; 溶蚀缝洞带表现为较连续、中强变振幅反射; 半充填裂缝带呈现出蠕虫状-变振幅反射; 致密带则表现为杂乱反射或空白反射。宋爱学等[18]对琼东南盆地松南低凸起中生界花岗岩潜山储层研究发现, 上部砂砾质风化带表现为强振幅异常, 风化裂缝带顶界为基底强波峰反射, 内部呈低频、中强相位, 网格状反射, 而内幕裂缝带表现为弱振幅, 杂乱状反射。孙立东等[19]对松辽盆地北部中央古隆起带基岩风化壳研究发现, 风化壳顶部具有低频强反射特征, 下部具有连续、空白弱反射特征。利用地震属性对花岗岩风化壳储层分布进行预测的研究也多有报道[17, 20-21]。但以上研究对地震相成因、储层物性和含油性研究还存在两方面不足: ①没有给出不同类型地震相的地质成因, 从而无法明确地震相的地质含义; ②花岗岩风化壳地震相特征与储层物性和含油性关系的研究比较薄弱, 导致运用地震反射特征来预测花岗岩风化壳储层的类型较为困难。

为此, 本文将深入研究花岗岩风化壳地震相的地质成因。结合野外露头、岩心和薄片、测井和试油、地震等资料, 利用Morlet小波函数对地震资料进行分频处理, 然后基于分频地震资料识别和划分不同地震相类型, 进一步采用最大值振幅属性沿层提取花岗岩风化壳储层属性特征, 并在此基础上确定地震相的空间分布特征, 从而阐明花岗岩风化壳地震相的地质成因以及储层物性和含油性特征, 以期为有利储层勘探提供依据。

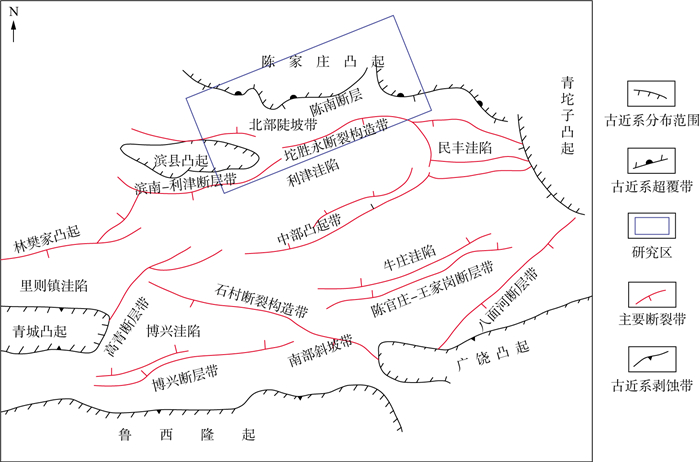

1 研究区地质概况东营凹陷位于济阳坳陷内部, 其构造单元属于中国东部中、新生代渤海湾裂谷盆地中的一个次级构造盆地。其北有陈家庄凸起、滨县凸起, 北东有青坨子凸起, 南为鲁西隆起和广饶凸起, 西为青城低凸起, 是一个晚侏罗世—古近纪时期的断陷复合盆地[22]。截至目前, 东营凹陷钻遇太古界(Art)地层探井有300余口, 钻遇太古界地层深度从几十米到几百米不等, 可见太古界地层埋深变化大。根据鲁西露头区太古界相变规律和钻井资料[23], 济阳坳陷太古界基岩主要包括太古界岩浆岩和变质岩。其中岩浆岩主要为钾长花岗岩、二长花岗岩、闪长岩类。从规模上看, 花岗质岩体地表出露面积广, 变质岩出露范围较小, 仅在王庄潜山发现变质岩。总体上呈现出变质岩平面分布局限, 花岗岩体占据主体的特点。本次重点研究区域位于东营凹陷北带西段, 包括陈家庄凸起带、利津凹陷带、滨县凸起带3个构造单元, 呈北东向条带状展布, 勘探面积约1200km2(图 1)。

|

图 1 东营凹陷构造单元及研究区位置[24] |

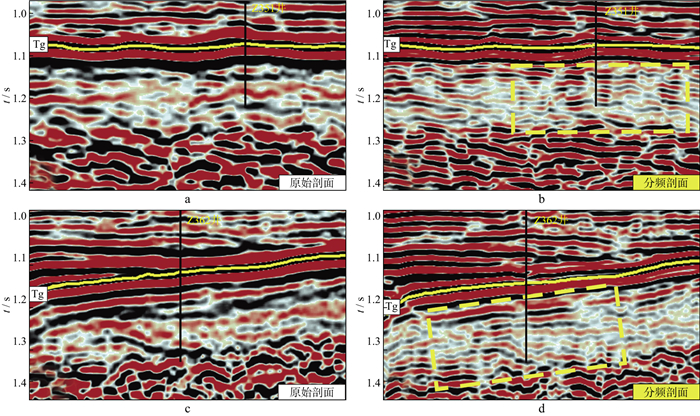

研究区三维地震数据覆盖面积约1200km2。受太古界地层埋深以及时代的影响, 花岗岩风化壳地震资料分辨率低, 内部反射特征不清晰, 从而给地震相的研究以及储层预测带来了困难。齐宇等[25]对Morlet小波函数参数进行了修改, 修改后的小波函数可压制原来Morlet小波过多旁瓣, 拓宽了分频重构的频率域窗口, 从而削弱Morlet小波过多旁瓣对地震信号分频处理的干扰, 经修改后, Morlet小波在时间域内仅具有一对旁瓣(3个相位), 类似于雷克子波波形, 可明显提高地震资料分辨率。目前, 这种方法已在多个地区进行了应用, 效果明显[25-27]。

基于此, 本文采用改进后的Morlet小波对地震资料进行分频处理。研究中首先对目的层地震资料的频谱进行分析, 随后以主频为中心, 在有效频带范围内开展低频到高频的分频处理试验。结果发现, 当试验频率接近优势频率时, 处理的地震剖面出现调谐效应; 当分频低于或高于优势频段, 则不能达到调谐分频效果。图 2为研究区目的层地震资料分频处理效果。由图可见, 相对于地震原始剖面, 基于目的层优势频率的分频剖面中花岗岩风化壳内部的地震反射特征更加清晰(图 2b和图 2d)。图 2中, Tg为太古界花岗岩风化壳顶界面。

|

图 2 研究区目的层地震资料分频处理效果 a Z351井区地震原始剖面; b Z351井区分频处理优势频率剖面; c Z362井区地震原始剖面; d Z362井区分频处理优势频率剖面 |

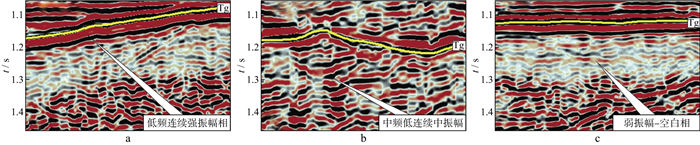

基于分频处理的地震资料, 研究了花岗岩风化壳的典型地震剖面, 根据地震反射同相轴的频率、连续性和振幅强弱等特征划分出了3类典型地震相类型, 即低频连续强振幅相、中频低连续中振幅相和弱振幅-空白相。

2.2.1 低频连续强振幅相该地震相在地震剖面上主要呈现出强振幅、低频、连续反射同相轴特征, 振幅能量值分布范围为23695~32767(图 3a), 表明花岗岩风化壳与上覆沉积岩地层波阻抗差较大, 花岗岩发育厚度不大, 表面平缓、光滑。它的分布范围比较有限, 主要在凸起高部位发育。

|

图 3 研究区花岗岩风化壳典型地震相类型 a 低频连续强振幅相反射特征; b 中频低连续中振幅相反射特征; c 弱振幅-空白相反射特征 |

该地震相在地震剖面上展现出层状反射特征, 同相轴小幅度弯曲, 具平行或亚平行反射特征(图 3b)。与低频连续强振幅相相比, 该地震相振幅强度变弱和连续性变差, 振幅能量值分布范围为5248~24320, 该类地震相主要分布在构造的中低部位。

2.2.3 弱振幅-空白相由于内部反射界面较弱或基本看不到反射界面, 该类地震相在剖面上显示为弱振幅-空白反射特征(图 3c), 振幅能量值分布范围为0~6370。在工区发育比较稳定, 厚度较大, 分布范围较广, 在不同构造部位均有发育。

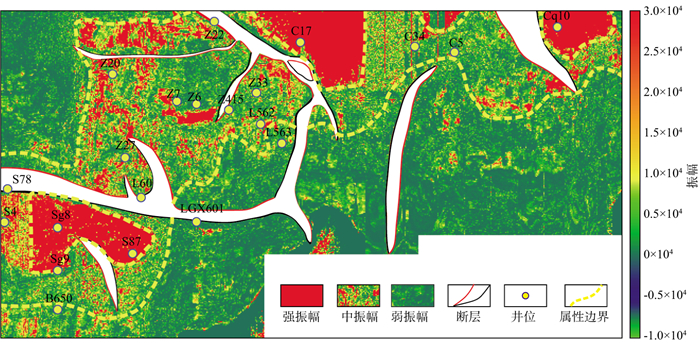

2.3 地震属性分布特征地震属性分析是一种对特殊地震响应定量评估的方法, 目前已经成为地震解释的重要组成部分以及高精度地震勘探的关键技术。本次研究基于分频处理的地震资料, 采用最大值振幅属性沿层提取花岗岩风化壳储层属性特征。

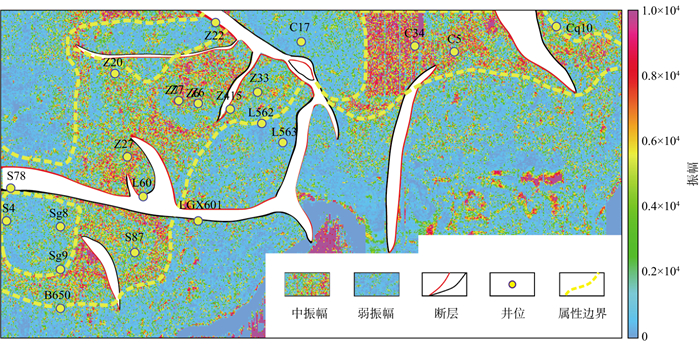

由于研究区内花岗岩风化壳顶部振幅能量较强, 很容易屏蔽下伏地层的信息, 因此, 特别设置了不同的时间窗口提取振幅属性特征。首先在花岗岩风化壳顶部设置一个30ms的时间窗口, 用以提取顶部振幅属性特征。结果显示: 花岗岩风化壳顶部地震属性按照能量强弱可以分为强振幅、中振幅、弱振幅3种类型, 与强振幅相、中振幅相以及弱振幅-空白相对应, 且呈现出规律性分布。强振幅属性分布范围有限, 分布在研究区北部、西南凸起区域; 中振幅属性分布在中部区域, 呈条带状展布; 弱振幅属性主要分布在研究区南东向、北西向构造低部区域(图 4)。为了消除顶部强反射的影响, 研究过程中调整了时间窗口, 将时窗的起点设置为Tg+75ms, 即将Tg(太古界基岩顶面)层位下延75ms作为起始点, 时间窗口的终点为Tg+120ms, 经调整设置以后, 时间窗口为45ms, 此时属性图中分布有中振幅和弱振幅两种地震属性, 不包含强振幅属性, 从而消除了顶部强反射的影响。由图 5可见中振幅属性主要分布在研究区中部区域, 呈条带状分布; 弱振幅属性主要分布在研究区南东向、北西向和北部区域, 规律性明显。

|

图 4 研究区花岗岩风化壳顶部最大值振幅属性分布(时间窗口Tg-Tg+30ms) |

|

图 5 研究区花岗岩风化壳中部最大值振幅属性分布(时间窗口Tg+75ms-Tg+120ms) |

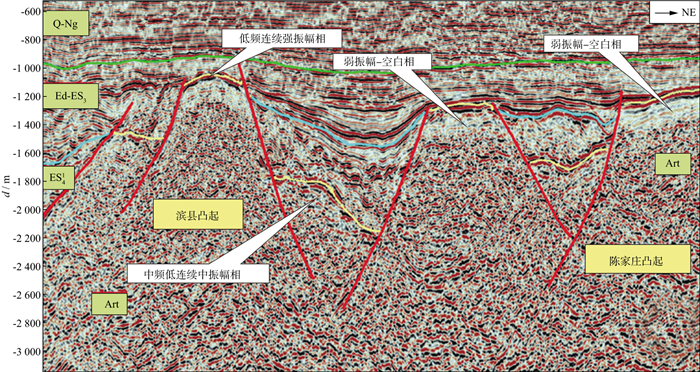

在研究中选取了多条跨越工区主要构造的地震剖面来分析地震相的展布特征, 发现不同构造带上地震反射特征存在差异。在构造的高部位顶部, 目的层主要表现为单轴低频强振幅连续反射, 其下部大多为弱振幅-空白反射, 而在构造的中低部位, 可看到中频低连续中强振幅反射, 而弱振幅-空白反射在不同的海拔高度均有发育(图 6)。

|

图 6 研究区花岗岩风化壳地震相剖面 |

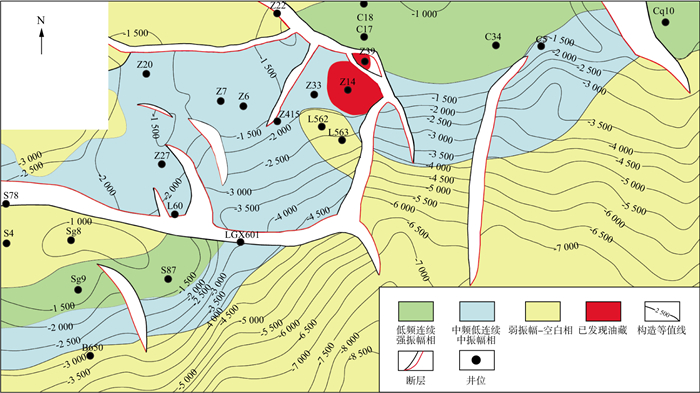

基于不同地震相类型在剖面上的展布特征, 同时结合地震属性分布规律, 研究中采用平剖结合的方法, 并综合前人的断层解释成果, 进一步明确了花岗岩风化壳地震相的平面分布特征。图 7表明低频连续强振幅相发育在邻近构造高部位缓坡区, 在工区分布范围较局限, 主要分布在工区北部及西南部; 中频低连续中振幅相发育在构造中低部位, 其分布具有明显的东西向延伸特点, 主要分布在工区的中部, 在构造单元上处于凸起与凹陷的过渡带, 海拔高程不高, 呈条带状展布; 弱振幅-空白相在工区的分布范围比较广泛, 不同深度范围内均有发育, 地震相平面分布与地震属性特征较为吻合。

|

图 7 研究区花岗岩风化壳典型地震相平面分布 |

通常情况下, 进行地震相分析的目的是获得沉积相分布特征及储层特征。由于研究的主要对象是花岗岩, 与常规岩性存在明显差异, 因此, 在明确花岗岩风化壳地震相类型及分布后, 着重研究地震相特征与风化壳结构之间的关系。目前, 前人已对东营凹陷北带西段花岗岩风化壳的结构进行了研究[24, 28], 值得注意的是前人关于研究区风化壳纵向结构的划分方案不仅描述了花岗岩风化壳的纵向结构特征, 更为重要的是阐明了花岗岩风化壳的地质演化过程, 认为风化壳的各层结构都是在最初的花岗岩基础上演化而来, 是风化壳不同演化阶段的产物。很明显, 这种划分方式更加符合地质演化规律。

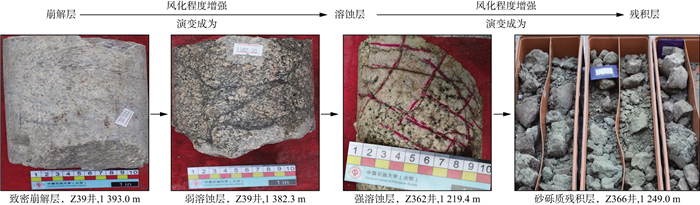

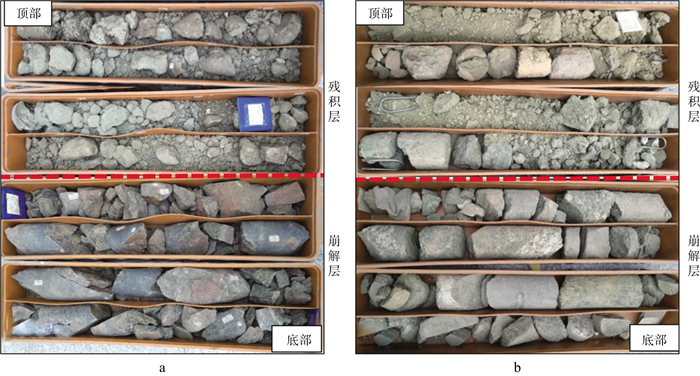

基于此, 本文对研究区16口取心井的目的层岩心进行了观测, 发现花岗岩风化壳各层结构之间具有明显的演化关系(图 8)。由此认为花岗岩风化壳地震相所表现出的差异性主要是由于风化壳各层结构所处的演化阶段不同, 经历了不同程度的风化作用, 从而导致岩石内部结构存在差异形成的。为了验证这一猜想的合理性, 本文在采用前人对研究区花岗岩风化壳结构划分方案的基础上[24, 28], 开展地震相类型和风化壳结构标定工作, 同时结合露头、岩心、薄片、测井等资料对地震相的地质成因进行论证, 以明确花岗岩风化壳地震相的地质含义。

|

图 8 研究区花岗岩风化壳从崩解层到残积层的演化关系 |

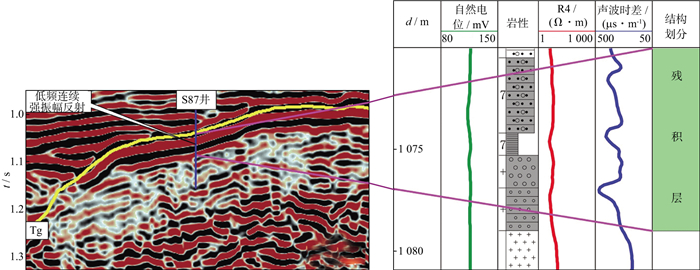

将低频连续强振幅相和单井风化壳结构进行标定, 发现低频连续强振幅相和花岗岩风化壳纵向结构中的残积层对应良好。在残积层对应的深度段, 对多口井残积层的厚度进行统计, 发现厚度主要为10~20m, 且构造部位相对低的探井, 残积层发育的厚度往往较厚。测井曲线上, 残积层发育的位置, 电阻率测井(R4)值较小, 声波时差测井(AC)值较大, 且电阻率测井曲线和声波时差测井曲线的形态整体较平缓, 仅在局部出现波动(图 9)。进一步对研究区16口取心井的岩心进行观测, 发现在太古界地层顶部, 花岗岩岩心主要表现为砂砾质与泥质混杂堆积, 岩石形态呈现松散破碎状, 即对应着残积层, 而残积层之下的崩解层岩石表面结构完整, 块状特征明显(图 10)。

|

图 9 研究区低频连续强振幅相与单井风化壳结构标定 |

|

图 10 研究区典型井岩心特征 a Z366井花岗岩风化壳顶部及以下地层岩心特征; b S87井花岗岩风化壳顶部及以下地层岩心特征 |

从岩心的整体特征来看, 残积层已进入到演化阶段的晚期, 花岗岩的结构已经被破坏, 在地震剖面上表现为低频连续强振幅反射特征。这一研究结果与前人对于花岗岩风化壳顶部地震反射特征的认识较为一致[3, 5, 16-19]。由此可见, 形成低频连续强振幅反射的原因是由于残积层处于高度风化状态, 花岗岩呈现出松散破碎状, 与上覆沉积岩和下伏致密花岗岩的岩石物理参数差异大, 从而形成极强的波阻抗界面, 在地震上则表现为稳定的低频连续强振幅地震反射相。

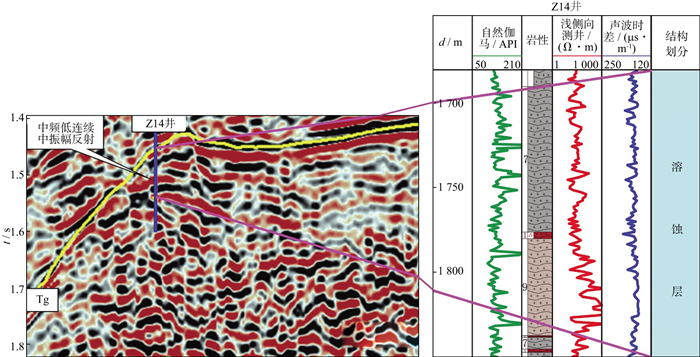

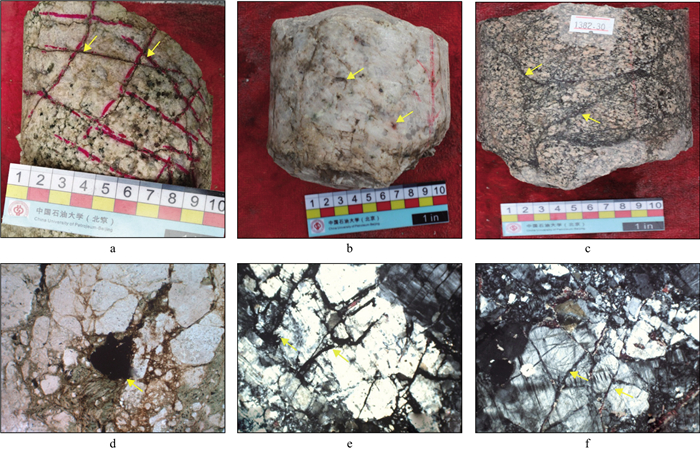

3.1.2 中频低连续中振幅相成因分析将中频低连续中振幅相和单井风化壳结构进行标定, 发现该地震相和溶蚀层具有良好的对应关系(图 11)。在溶蚀层发育的深度段, 自然伽马(GR)值、电阻率值、声波时差值变化明显, 曲线形态波动幅度很大。进一步对研究区16口取心井的岩心和8口探井的岩石薄片进行分析, 发现溶蚀层段岩心中溶蚀孔, 裂缝较发育, 如图 12a至图 12c; 岩石薄片中, 溶蚀孔、溶蚀缝以及构造缝清晰可见, 如图 12d至图 12f。

|

图 11 研究区中频低连续中振幅相与单井风化壳结构标定 |

|

图 12 研究区花岗岩风化壳溶蚀层岩心和薄片特征 a 二长花岗岩, 见两组裂缝, Z362井, 1219.4m; b 二长花岗岩, 见溶蚀孔, Z362井, 1236.8m; c 闪长花岗岩, 见裂缝, Z39井, 1382.3m; d 花岗岩, 溶蚀孔发育, Z16井, 1666.6m; e 花岗岩, 溶蚀缝发育, Z415井, 1888.6m; f 花岗岩, 构造缝发育, Z415井, 1888.6m |

综合岩心、薄片和测井资料解释结果, 认为溶蚀层已经进入风化壳演化的中期阶段, 此时岩石结构虽然比较完整, 但物性已得到明显的改善, 岩石内部的裂缝和溶蚀孔较发育, 从而导致自然伽马、电阻率及声波时差测井曲线的形态呈明显波动的特征, 而在地震剖面上则表现为中频低连续中振幅层状反射特征。因此, 认为中频低连续中振幅相主要是由于溶蚀层处于演化中期, 在风化作用和溶蚀作用的改造下, 岩石内部形成了一定数量的溶蚀孔和裂缝, 导致岩石内部物性大大提升而形成的。

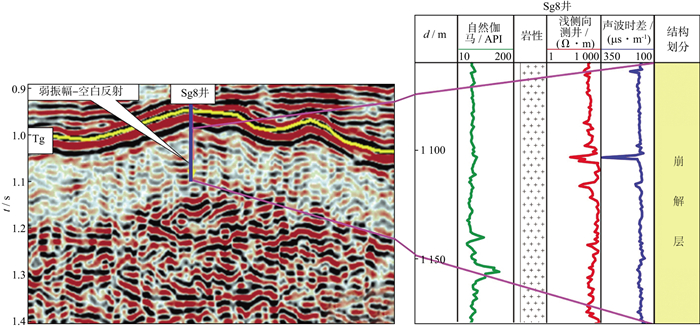

3.1.3 弱振幅-空白相成因分析弱振幅-空白相与单井风化壳结构标定结果显示, 弱振幅-空白相与崩解层对应关系良好(图 13)。崩解层发育的层段, 自然伽马测井和声波时差测井数值都很小, 而电阻率测井值很大, 自然伽马、声波时差以及电阻率3类测井曲线的形态总体上非常平缓, 仅在局部出现跳动。进一步分析鲁西地区及北京北部莲花山地区崩解层野外露头特征, 结果发现, 露头区所观察的崩解层主要分布在山顶等高部位, 岩体非常致密, 结构完整, 块状特征明显, 仅在部分地区观测到构造缝、节理缝和高角度溶蚀裂缝(图 14)。从已有取心井中也同样观察到类似的现象: 崩解层发育层段, 岩心块状特征明显, 几乎看不到风化作用改造的痕迹, 仅在少量岩心中看到裂缝。

|

图 13 研究区弱振幅-空白相与单井风化壳结构标定 |

|

图 14 鲁西地区及北京北部莲花山地区崩解层露头特征 a 山东西部傲徕山岩套二长花岗岩, 厚层块状特征明显; b 山东西部四海山岩套钾长花岗岩, 见高角度节理缝; c 山东西部峄山岩套英云闪长岩, 可见节理缝; d 北京北部莲花山二长花岗岩, 见高角度溶蚀裂缝 |

对露头、岩心和测井资料进行综合分析, 认为崩解层处于风化壳演化阶段的早期, 原岩体的结构特征保存非常完好, 岩层内部非常致密, 呈明显块状特征, 仅在局部位置出现裂缝, 从而使自然伽马、声波时差以及电阻率3类测井曲线的形态总体上非常平缓, 仅在局部出现跳动, 在地震剖面上则表现为弱振幅-空白反射特征。多种资料综合验证, 确定弱振幅-空白反射是处于风化阶段早期的崩解层遭受风化作用和溶蚀作用的程度较轻, 岩石较致密, 内部结构均一化, 整体呈块状形成的, 从而在地震剖面上基本看不到反射界面或反射界面不清晰, 表现为弱振幅-空白相。

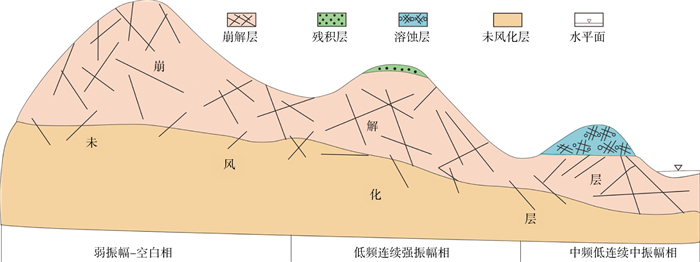

3.2 花岗岩风化壳地震相综合分布模式基于上述研究, 进一步结合地震相平面分布特征以及研究区花岗岩风化壳的差异分布模式[24, 28], 建立了花岗岩风化壳顶部地震相类型与风化壳结构关系的横向分布模式(图 15), 一方面阐明了花岗岩风化壳地震相类型与风化壳各层结构之间的对应关系, 另一方面也说明了不同地震相的分布特征, 即构造高部位主要是崩解层, 地震上表现为弱振幅-空白特征, 邻近构造高部位缓坡主要是残积层, 厚度较薄, 对应低频连续强振幅相, 构造中低部位发育溶蚀层, 对应中频低连续中振幅相。

|

图 15 花岗岩风化壳顶面地震相与风化壳结构关系分布模式 |

综合分析花岗岩风化壳地震相的成因及风化壳各层结构的演化程度, 认为不同地震相所代表的储层物性存在差异。研究中对80块岩心样品的孔隙度和渗透率资料进行了整理分析, 发现残积层段岩心孔隙度和渗透率平均值分别为4%和1.00mD(1mD≈0.987×10-3μm2); 溶蚀层段岩心的孔隙度和渗透率平均值分别为4%和0.50mD; 而崩解层段岩心的孔隙度和渗透率平均值分别为2%和0.11mD。由此可见, 风化壳各层结构物性特征存在差异, 残积层和溶蚀层物性相对较好, 而崩解层物性最差。

进一步结合试油资料和测井解释资料, 通过井震标定对研究区花岗岩风化壳不同地震相的含油性进行了研究, 结果显示, 研究区北部和西南部低频连续强振幅相(残积层)发育区, 主要表现为含水层和差的油层, 中部中频低连续中振幅相(溶蚀层)发育区, 主要表现为油层和含油水层, 而研究区弱振幅-空白相(崩解层)发育区, 储层中主要以水层和干层为主(图 7)。如研究区北部王庄油田Z14井, 在1532~1896m层段对应中频低连续中振幅相, 试油结果显示日产油千吨, 为典型的高产井; 而Z39井, 位于Z14井北部, 海拔高度比Z14井稍高, 试油结果显示, 在1367.97~1416.50m层段的溶蚀层, 日产油十多吨, 产量比Z14井低; 位于研究区西南部邻近构造高部位低频连续强振幅相发育区的S87井, 岩心中可见油斑, 而位于研究区北部高部位空白相层段的C18井, 试油结果显示不产油。为了解释不同地震相含油性差异性的原因, 研究认为, 除了储层物性本身的差异性外, 保存条件也是重要因素之一。中频低连续中振幅相(溶蚀层)发育区, 其主要位于构造中低部位, 风化程度中等, 由于被上覆地层及时覆盖, 储层不易遭受剥蚀破坏, 从而为油气的聚集提供了良好的保存条件, 而低频连续强振幅相(残积层)发育区, 主要位于构造高部位的缓坡, 遭受的风化强度大, 这点从岩心形态可以看到, 同时, 由于厚度较小且直接和上覆沉积岩层接触, 很容易导致油气散失, 因而油气测试结果较差。这一观点和前人对于花岗岩风化壳埋藏保存的认识较为一致[29]。

综合分析花岗岩风化壳地震相对应的储层物性特征、测井解释及试油结果以及保存条件等因素, 认为不同地震相含油性差异性明显, 代表的勘探意义也大不相同。构造中低部位的中频低连续中振幅相发育带是最有利储层发育区, 储层的物性好, 同时具备良好的保存条件以及较好的含油性特征, 可作为Ⅰ类储层优先勘探; 邻近构造高部位缓坡的低频连续强振幅相发育带, 储层物性虽较好, 但保存条件差, 因而导致含油性较差, 可作为Ⅱ类储层进行勘探; 构造高部位的弱振幅-空白相发育区, 储层的物性和含油气性均较差, 可看作Ⅲ类储层。

5 结论1) 基于地震反射同相轴频率、连续性和振幅能量强弱, 东营凹陷北带西段花岗岩风化壳地震相可划分为低频连续强振幅相、中频低连续中振幅相和弱振幅-空白相3种类型。进一步结合地震属性分布规律, 运用平剖结合的方法, 明确了各类地震相的平面分布特征。认为低频连续强振幅相主要分布在邻近构造高部位缓坡, 中频低连续中振幅相分布在构造中低部位, 而弱振幅-空白相在研究区广泛分布。

2) 利用井震标定方法, 同时结合露头、岩心、薄片和测井资料综合分析, 明确了花岗岩风化壳地震相的地质成因。认为花岗岩风化壳地震相所表现出的差异性主要是由于风化壳各层结构所处的演化阶段不同, 经历了不同程度的风化, 从而导致岩石内部结构存在差异性形成的。低频连续强振幅相对应高度风化的残积层, 花岗岩的结构早已被破坏, 呈现出松散破碎状; 中频低连续中振幅相对应演化程度中等的溶蚀层, 在风化作用和溶蚀作用的改造下, 花岗岩内部形成了一定数量的溶蚀孔和裂缝, 导致岩石内部孔隙度和渗透率大大提升; 弱振幅-空白相对应风化程度较低的崩解层, 处于风化壳演化的早期阶段, 岩石整体较致密, 内部结构均一, 块状特征明显。

3) 在综合分析花岗岩风化壳地震相的地质成因以及风化壳各层结构演化程度的基础上, 结合不同地震相对应储层的物性、含油性特征以及保存条件, 阐明了花岗岩风化壳不同地震相对应储层的油气勘探意义。认为构造中低部位的中频低连续中振幅相发育带是最有利的储层发育区, 储层的物性、保存条件以及含油性均较好, 是今后勘探的重点, 可作为Ⅰ类储层优先勘探; 低频连续强振幅相储层含油性及保存条件较差, 可以作为Ⅱ类储层进行勘探; 而弱振幅-空白相储层物性和含油性均较差, 试油资料显示含油未见产油, 可看作Ⅲ类储层。

| [1] |

徐长贵, 于海波, 王军, 等. 渤海海域渤中19-6大型凝析气田形成条件与成藏特征[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(1): 25-38. XU C G, YU H B, WANG J, et al. Formation conditions and accumulation characteristics of Bozhong 19-6 large condensate gas field in offshore Bohai Bay Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019, 46(1): 25-38. |

| [2] |

薛永安, 韦阿娟, 彭靖淞, 等. 渤海湾盆地渤海海域大中型油田成藏模式和规律[J]. 中国海上油气, 2016, 28(3): 10-19. XUE Y A, WEI A J, PENG J S, et al. Accumulation models and regularities of large-middle scale of oilfields in Bohai sea, Bohai Bay basin[J]. China Offshore Oil and Gas, 2016, 28(3): 10-19. |

| [3] |

邓运华. 渤海大中型潜山油气田形成机理与勘探实践[J]. 石油学报, 2015, 36(3): 253-261. DENG Y H. Formation mechanism and exploration practice of large-medium buried-hill oil fields in Bo-Hai Sea[J]. Acta Petrolei Sinica, 2015, 36(3): 253-261. |

| [4] |

薛永安, 柴永波, 周园园, 等. 近期渤海海域油气勘探的新突破[J]. 中国海上油气, 2015, 27(1): 1-9. XUE Y A, CHAI Y B, ZHOU Y Y, et al. Recent new breakthroughs in hydrocarbon exploration in Bo-Hai Sea[J]. China Offshore Oil and Gas, 2015, 27(1): 1-9. |

| [5] |

胡志伟, 徐长贵, 杨波, 等. 渤海海域蓬莱9-1油田花岗岩潜山储层成因机制及石油地质意义[J]. 石油学报, 2017, 38(3): 274-285. HU Z W, XU C G, YANG B, et al. Reservoir forming mechanism of Penglai 9-1 granite buried hills and its oil geology significance in Bohai Sea[J]. Acta Petrolei Sinica, 2017, 38(3): 274-285. |

| [6] |

姜晓宇, 张研, 甘利灯, 等. 花岗岩潜山裂缝地震预测技术[J]. 石油地球物理勘探, 2020, 55(3): 694-704. JIANG X Y, ZHANG Y, GAN L D, et al. Seismic techniques for predicting fractures in granite buried hills[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2020, 55(3): 694-704. |

| [7] |

易士威, 李明鹏, 徐淑娟, 等. 松辽盆地中央隆起潜山成藏条件及模式[J]. 天然气地球科学, 2020, 31(12): 1663-1676. YI S W, LI M P, XU S J, et al. Accumulation condition and model of buried hill in the Central Uplift, Songliao Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2020, 31(12): 1663-1676. |

| [8] |

黄建红, 谭先锋, 程承吉, 等. 花岗质基岩风化壳结构特征及油气地质意义: 以柴达木盆地东坪地区基岩风化壳为例[J]. 地球科学, 2016, 41(12): 2041-2060. HUANG J H, TAN X F, CHENG C J, et al. Structural features of weathering crust of granitic basement rock and its petroleum geological significance: A case study of basement weathering crust of Dongping area in Qaidam Basin[J]. Earth Science, 2016, 41(12): 2041-2060. |

| [9] |

陈更新, 王建功, 杜斌山, 等. 柴达木盆地尖北地区裂缝性基岩气藏储层特征[J]. 岩性油气藏, 2020, 32(4): 36-47. CHEN G X, WANG J G, DU B S, et al. Characteristics of fractured bedrock gas reservoir in Jianbei gas field, Qaidam Basin[J]. Lithologic Reservoirs, 2020, 32(4): 36-47. |

| [10] |

孙秀建, 马峰, 白亚东, 等. 柴达木盆地阿尔金山山前带基岩气藏差异富集因素[J]. 新疆石油地质, 2020, 41(4): 394-401. SUN X J, MA F, BAI Y D, et al. Differentiated hydrocarbon enrichment factors of bedrock gas reservoir in piedmont belt of Altun Mountain, Qaidam Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2020, 41(4): 394-401. |

| [11] |

李江涛, 付锁堂, 王任一, 等. 柴达木盆地阿尔金山前深层基岩气藏储集空间再认识与成储潜力区探讨[J]. 天然气工业, 2020, 40(2): 90-96. LI J T, FU S T, WANG R Y, et al. Reservoir space and potential reservoir-formation areas in deep bedrock gas reservoirs in Altun forelands, Qaidam Basin: Recognition and discussion[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(2): 90-96. |

| [12] |

施和生, 杨计海, 张迎朝, 等. 琼东南盆地地质认识创新与深水领域天然气勘探重大突破[J]. 中国石油勘探, 2019, 24(6): 691-698. SHI H S, YANG J H, ZHANG Y Z, et al. Geological understanding innovation and major breakthrough to natural gas exploration in deep water in Qiongdongnan Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2019, 24(6): 691-698. |

| [13] |

周杰, 杨希冰, 杨金海, 等. 琼东南盆地深水区中生界潜山裂缝发育特征及形成机理[J]. 中国海上油气, 2020, 32(3): 1-8. ZHOU J, YANG X B, YANG J H, et al. Development characteristics and formation mechanism of Mesozoic buried hill fractures in the deep water area of Qiongdongnan Basin: Taking Y8 area in Songnan low uplift as an example[J]. China Offshore Oil and Gas, 2020, 32(3): 1-8. |

| [14] |

孙万元, 邓勇, 胡林, 等. 琼东南盆地深水区松南低凸起基岩潜山地球物理特征及评价研究[J]. 物探化探计算技术, 2021, 43(3): 323-330. SUN W Y, DENG Y, HU L, et al. Study and application of geophysical characteristics and evaluation technique of basement buried-hills of Songnan low uplift in deep water area of Qiongdongnan basin[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2021, 43(3): 323-330. |

| [15] |

龚再升. 继续勘探中国近海盆地花岗岩储层油气藏[J]. 中国海上油气, 2010, 22(4): 213-220. GONG Z S. Continued exploration of granitic-reservoir hydrocarbon accumulations in China offshore basins[J]. China Offshore Oil and Gas, 2010, 22(4): 213-218. |

| [16] |

邓运华, 彭文绪. 渤海锦州25-1S混合花岗岩潜山大油气田的发现[J]. 中国海上油气, 2009, 21(3): 145-149. DENG Y H, PENG W X. Discovering large buried-hill oil and gas fields of migmatitic granite on Jinzhou 25-1S in Bohai Sea[J]. China Offshore Oil and Gas, 2009, 21(3): 145-149. |

| [17] |

王景春, 窦立荣, 徐建国, 等. "两宽一高"地震资料在花岗岩潜山储层表征中的应用——以乍得邦戈盆地为例[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(2): 320-329. WANG J C, DOU L R, XU J G, et al. Granitic buried-hill reservoir characterization based on broadband, wide-azimuth and high-density seismic data: A case study of Bangor basin in Chad[J]. OGP, 2018, 53(2): 320-329. |

| [18] |

宋爱学, 杨计海, 杨金海, 等. 南海西部深水区潜山储层分带特征与有利储层预测[J]. 中国海上油气, 2020, 32(6): 54-63. SONG A X, YANG J H, YANG J H, et al. Zoning characteristics of buried hill reservoir and prediction of favorable reservoir in the western deep water area of South China Sea[J]. China Offshore Oil and Gas, 2020, 32(6): 54-63. |

| [19] |

孙立东, 陆加敏, 杨步增, 等. 松辽盆地北部中央古隆起带天然气成藏条件与勘探方向[J]. 石油学报, 2020, 41(10): 1163-1173. SUN L D, LU J M, YANG B Z, et al. Accumulation condition and exploration direction of natural gas in the central Paleo-Uplift belt of the northern Songliao Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2020, 41(10): 1163-1173. |

| [20] |

陈国成, 陈华靖, 田晓平. 渤海PL油田花岗岩潜山储层发育特征及控制因素[J]. 海洋地质前沿, 2016, 32(2): 14-19. CHEN G C, CHEN H J, TIAN X P. Characteristics and controlling factors of granitic buried- hill reservoir in PL Oilfield of bohai sea[J]. Marine Geology Frontiers, 2016, 32(2): 14-19. |

| [21] |

黄胜兵, 刘丽芳, 吴克强, 等. 渤海海域沙垒田凸起西段花岗岩潜山优质储层形成控制因素及综合预测[J]. 中国石油勘探, 2017, 22(4): 108-114. HUANG S B, LIU L F, WU K Q, et al. Control factors and comprehensive prediction of granite buried hill reservoirs in western segment of Shaleitian bulge, Bohai Sea[J]. China Petroleum Exploration, 2017, 22(4): 108-114. |

| [22] |

郝琦, 刘震, 查明, 等. 辽河茨榆坨潜山太古界裂缝型储层特征及其控制因素[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2006, 36(3): 384-389. HAO Q, LIU Z, ZHA M, et al. Characters and controlling factors on the Archean fracture-type reservoirs of the Ciyutuo buried hill in the Liaohe basin[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2006, 36(3): 384-389. |

| [23] |

张鹏飞, 刘惠民, 王永诗, 等. 济阳坳陷太古界潜山储集体发育模式[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2017, 41(6): 20-27. ZHANG P F, LIU H M, WANG Y S, et al. Development model of Archaeozoic buried hill reservoir in Jiyang depression[J]. Journal of China University of Petroleum, 2017, 41(6): 20-27. |

| [24] |

刘震, 朱茂林, 刘惠民, 等. 花岗岩风化壳储层形成机理及分布特征——以东营凹陷北带西段为例[J]. 石油学报, 2021, 42(2): 163-175. LIU Z, ZHU M L, LIU H M, et al. Formation mechanism and distribution characteristics of granitic weathering crust reservoir: A case study of the western segment of the northern belt of Dongying sag[J]. Acta Petrolei Sinica, 2021, 42(2): 163-175. |

| [25] |

齐宇, 梁建设, 柳迎红, 等. 改进的Morlet小波变换在储集层预测中的应用[J]. 新疆石油地质, 2016, 37(5): 598-601. QI Y, LIANG J S, LIU Y H, et al. Application of Modified Morlet Wavelet Transform in Reservoir Prediction[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2016, 37(5): 598-601. |

| [26] |

刘静静, 刘震, 齐宇, 等. 地震分频处理技术预测深水储集体[J]. 石油学报, 2016, 37(1): 80-87. LIU J J, LIU Z, QI Y, et al. Prediction of deep-water reservoir by seismic frequency division tech-nology[J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(1): 80-87. |

| [27] |

杨晓光, 刘震, 李自远, 等. 利用分频重构技术预测古火山——以准噶尔盆地木垒凹陷为例[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(4): 805-816. YANG X G, LIU Z, LI Z Y, et al. Ancient volcanic prediction based on frequency division reconstruction in Mulei Sag, Junggar Basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(4): 805-816. |

| [28] |

ZHU M L, LIU Z, LIU H M, et al. Structural division of granite weathering crusts and effective reservoir evaluation in the Western Segment of the Northern Belt of Dongying Sag, Bohai Bay Basin, NE China[J]. Marine and Petroleum Geology, 2020, 121(11): 104612. |

| [29] |

ZHU M L, LIU Z, LIU H M, et al. Alteration-destruction-preservation of bedrock weathering crusts and the influence on reservoir distribution in Dongying Sag, Bohai Bay basin[J]. Marine and Petroleum Geology, 2021, 129(7): 105078. |