2. 广合聚能科技有限公司, 北京 100083

2. Guanghe Juneng Technology Co., Ltd., Beijing 100083, China

四川盆地东北部马路背—通江地区须家河组致密砂岩经近几年勘探, 成效显著, 多口井在须家河组测试获得高产工业气流。已在须家河组提交天然气探明储量515.23×108m3, 基本落实千亿方资源阵地。通过对该区气藏精细解剖, 认为须家河组发育了一种特殊的“断缝体”气藏类型[1]。这种气藏类型有别于普通的致密砂岩气藏, 它受到断层和伴生褶皱的联合控制, 基质孔隙砂是其发育的物质基础, 规模网状有效缝是其富集高产的关键因素。裂缝网络与基质孔隙的合理配置决定了这类缝控型甜点的发育规模[2-3]。

“断缝体”气藏概念的提出, 极大地拓展了四川盆地致密砂岩气藏勘探开发的思路。“断缝体”缝网储集系统复杂, 目前针对“断缝体”气藏的相关研究主要集中于其基础地质特征认识、储集体发育控制因素分析、气藏成藏模式研究、富集高产规律总结、断缝体“甜点”预测等[2-5]。而有关“断缝体”三维空间立体雕刻的研究甚少[6], 且大多仅限于对单个元素的刻画[7-8], 因此在很大程度上制约了对“断缝体”气藏的全面认知。本文采用地质-地球物理多学科协同的配套预测技术方法, 探索了一套完整的“断缝体”立体雕刻技术, 为优选断缝甜点有利目标及井位部署提供了依据, 推动了须家河组“断缝体”气藏下一步精细化勘探开发。

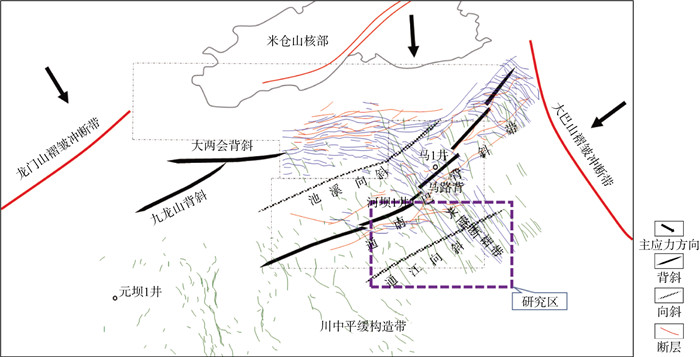

1 “断缝体”气藏富集因素分析马路背—通江地区位于四川盆地东北部通南巴构造带, 其西北侧为龙门山褶皱冲断带, 北侧为秦岭造山带南缘的米仓山冲断带, 东北侧为大巴山弧形褶皱冲断带, 南侧为川中平缓构造带。受米仓山冲断带和大巴山逆冲推覆构造带的联合影响, 川东北地区经历多期次、多方向的构造作用, 构造特征复杂[9]。马路背地区是通南巴背斜的东段, 呈北东—南西走向, 两翼基本对称, 变形程度强。通江地区兴隆断褶带发育一系列北西走向的断层及相关褶皱, 断层向北延伸至马路背地区(图 1)。

|

图 1 马路背—通江地区区域构造位置示意 |

马路背—通江地区须家河组受到米仓山和大巴山双重物源控制, 发育辫状河三角洲-湖泊沉积体系, 砂岩基质物性普遍较差, 孔隙度主要集中在2%~4%, 渗透率主要集中在0.01~0.10 mD(1 mD≈0.987×10-3 μm2), 属于超低孔超低渗储集层[10-11]。由于同时受到多期构造运动及成岩作用的多重影响, 因此广泛发育以构造缝为主、成岩缝和溶蚀缝为辅的多成因多期次裂缝, 有效改善了储集空间及性能, 是致密岩性气藏成藏的重要因素。

川东北油气勘探开发实践表明, 马路背—通江地区具有海陆混源的特征, 并且二叠系海相气源的充注是本区须家河组高产富集的有利因素之一。与失利井对比及气藏精细解剖分析认为, 该区须家河组大面积分布的致密砂岩在燕山—喜山期构造改造下, 发育了一种特殊的“断缝体”缝控型甜点。这类“断缝体”受断层、伴生褶皱联合控制, 是由断层、褶皱伴生裂缝叠合基质孔形成的不沿层分布的规模网状缝孔储渗体。分析研究区“断缝体”气藏富集高产的因素, 主要包括: ①通源断裂体系的输导能力; ②大面积基质孔隙砂岩发育的规模; ③有效缝的发育程度以及规模网状缝孔甜点的赋存空间。“断缝体”缝网系统极其复杂, 主要由断裂-伴生脆性破碎带、缝孔优质储层及通源断裂三大要素构成, 各成藏要素空间配置方式错综复杂。因此, 以“断缝体”气藏特征及甜点地质模式为指导, 针对其外部形态及内部结构开展立体雕刻, 直观表征各要素的多维配置关系, 将有效提高“断缝体”气藏的精细化勘探开发进程。

2 “断缝体”气藏立体雕刻方法技术基于前述“断缝体”气藏特征与富集高产主控因素的分析, 明确了“断缝体”有利目标的三大关键要素构成。据此开展多学科协同, 利用高精度地震OVT资料和岩心、钻井、测井资料, 开展一体化研究。基于精细构造解释结果开展断褶变形强度带量化评价, 定义断层强度、断层密度和褶皱强度3大量化指标, 综合划分评定各级断褶变形强度带, 为后续的大-中尺度裂缝预测提供宏观约束。利用叠前弹性参数反演方法与孔隙度反演技术精细刻画基质孔隙砂岩储层展布特征, 同时采用敏感属性定性预测与叠前方位角各向异性定量预测技术分别表征不同尺度裂缝的发育规模。依据储层和裂缝预测等相关研究成果, 利用多属性RGB色彩融合技术[12]、三维立体可视化技术, 设计了“断缝结构模型”及“缝孔储层模型”。其中“断缝结构模型”主要受控于大-中尺度断缝的组合展布, 它决定了断缝体的骨架形态; “缝孔储层模型”主要受控于小-微尺度裂缝叠合基质孔隙所形成的优质储层分布规模, 它决定了“断缝体”的发育边界。借鉴实验模型中“软连接”的概念, 综合膏盐岩层厚度和盐上盐下断层的配置关系, 明确有利通源断裂展布的特征, 结合通源断裂体系进一步进行空间属性融合, 综合建立“断缝体”三元一体化立体模型, 以期实现“断缝体”各单元空间形态与内部结构一目了然, 各成藏要素多维配置关系直观清晰。

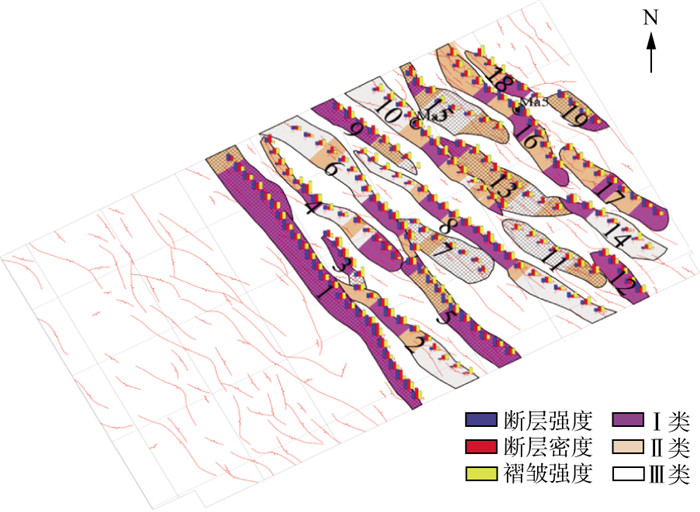

2.1 断褶变形强度带量化评价油气勘探实践表明, 研究区的天然气产能和裂缝呈正相关, 其中大-中尺度裂缝又与断层及褶皱的发育强度呈正相关。因此针对断褶变形强度带的量化评价, 将有效指导裂缝发育规模的识别与刻画。

马路背—通江地区自喜山期以来遭受了由北东向南西方向的挤压, 发育一系列北西向的断层以及相关褶皱, 使研究区呈现出正向构造与负向构造相间发育的特征。对于这些正向构造带, 在地震剖面上基于须家河组底界面的解释结果, 统计了一系列断层数量、断层断距、褶皱波幅以及褶皱宽度等参数, 并将这些参数归一化成断层强度、断层密度以及褶皱强度3个指标。断层强度定义为该正向构造带在某个正交剖面上所有断层的断距之和除以构造带宽度; 断层密度定义为该构造带在某个正交剖面上所有断层数量之和除以构造带宽度再乘以1 000, 表示每1 km内发育的断层数量; 褶皱强度定义为构造带在某个正交剖面上褶皱波幅除以构造带宽度。

共统计了198个样点。断层强度指标在0.008~0.730, 平均为0.246;断层密度指标在0.357~4.348, 平均为1.868;褶皱强度指标范围在0.027~0.188, 平均为0.082。然后将上述3个指标的统计数据与实钻井产气量进行相关分析, 确定每项指标好与差的门槛值。其中断层强度、断层密度和褶皱强度的门槛值分别为0.14, 0.80, 0.06。依据这些指标的组合关系, 3项指标均高于其门槛值时断褶带变形强度定义为Ⅰ类; 只有两项指标高于其门槛值时断褶带变形强度定义为Ⅱ类; 余下的为Ⅲ类。从而将19个正向构造带划分为Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ3个表征变形强度由高到低的不同区域(图 2)。以上定量评价的结果, 将为后续“断缝体”有利目标的预测刻画提供约束。

|

图 2 马路背—通江地区断层-褶皱变形强度综合划分评价结果 |

“断缝体”储集体裂缝、基质孔隙耦合叠加是形成优质储层的关键。采用叠前阻抗-岩相联合随机弹性参数反演, 以地震资料解释结果为约束, 建立须家河组单岩性弹性参数模型。基于贝叶斯理论和马尔可夫链-蒙托卡罗算法, 求取目的层弹性参数最优组合, 有效避免低频模型平滑造成的岩性反演不确定性。在岩性反演的基础上, 进一步采用多属性拟合孔隙度反演技术, 有效降低致密砂岩储层单一属性预测多解性强的风险, 从而精细刻画了基质孔隙砂岩储层空间展布特征。预测结果符合沉积相发育规律, 并与实钻井吻合度高。

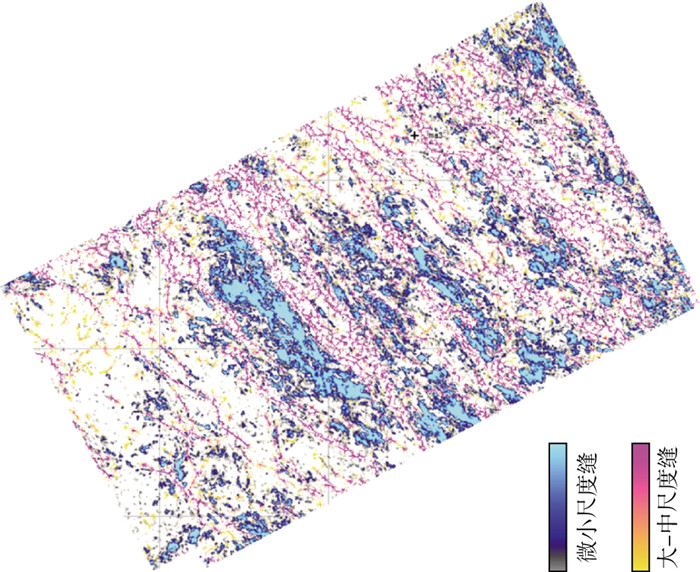

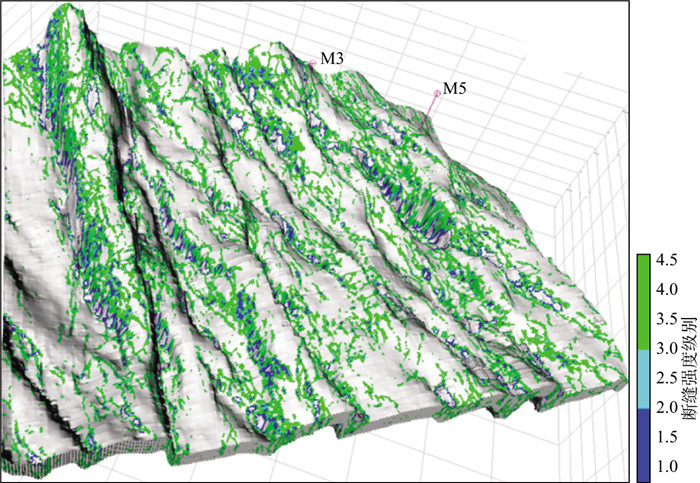

针对研究区发育的不同尺度的裂缝预测, 分别采取适用的技术手段。在大-中尺度裂缝定性识别方面, 优选最为敏感的最大似然属性、倾角属性、最大曲率属性和相干属性, 结合基于最大似然的机器学习断裂增强属性, 得到此类裂缝的初步分布情况。然后将这些属性与断褶变形强度带量化评价结果进行融合, 预测该类裂缝的最终分布情况[13]。在微小尺度裂缝定量预测方面, 依据高精度的地震OVT域叠前地震道集资料, 采用叠前方位角各向异性预测技术[14], 精细刻画了微小裂缝的发育规律。结果显示, 大-中尺度缝主要与断裂发育程度有关, 多与大断层伴生; 微小尺度缝除了受断层影响外, 还与构造褶皱强度、岩性、成岩作用等多种因素有关。大-中尺度缝构成了“断缝体”的骨架形态, 微小尺度缝在改善储层渗透性方面有较好的效果, 控制着“断缝体”的边界。二者叠合显示了不同尺度断缝特征, 展示了断缝全貌(图 3)。

|

图 3 马路背—通江地区须家河组大-中尺度裂缝和微小尺度裂缝叠合平面显示结果 |

气源分析表明, 马路背—通江地区须家河组气藏混有深部海相气源的特征, 海相气源的充注为本区须家河组富集高产的有利因素之一。海相气源分布于深部的志留系—二叠系页岩地层, 向上运移至三叠系须家河组需要穿过嘉陵江组膏盐岩层。由于膏盐岩层对油气具有极好的封堵性, 因此理清盐下油气向上穿越膏盐岩层的方式和能力将成为本地区通源断裂体系评价的关键。

前人研究表明, 油气从盐下运移到盐上, 主要依靠盐窗和穿盐断层两种方式[15]。盐窗的膏盐岩层厚度越薄、面积越大, 越有利于油气在盐上成藏。而对于穿盐断层, 在其活动期间由于渗透率的增加, 其油气输导能力也相应增加[16]。因此盐窗与断层合理匹配构成了盐下油气向盐上运移的有利通道。膏盐岩层发育较厚时, 将成为逆冲断层的滑脱面, 盐上和盐下断层均滑脱到膏盐岩层内消失。只有在膏盐岩层较薄或者逆冲非常强烈时, 断层才会错断膏盐岩地层[17]。马路背—通江地区嘉陵江组膏盐岩层主要分布于嘉四至嘉五段, 厚20~800 m。精细地震解释结果表明, 盐上和盐下的绝大部分断层均滑脱于此膏盐岩层中, 仅少量断层直接错断了膏盐岩层。

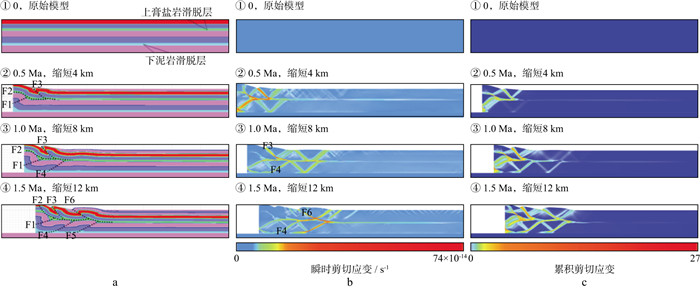

对于直接错断了膏盐岩层的断层, 其对盐下油气向盐上运移的能力, 总体和普通断层相似。而对于被膏盐岩层分隔的盐下和盐上断层, 它们如何将盐下油气运移到盐层之上?前人研究成果表明, 断层进入膏盐岩层后快速消失, 膏盐岩层以塑性流动的方式调节逆冲断层的缩短应变[18]。盐上和盐下断层在膏盐岩层内将以“软连接”的方式进行搭接。所谓“软连接”是指盐上和盐下断层在膏盐岩层中距离较近时, 所发育的一个较强的瞬时应变带, 即膏盐岩迅速流动的区域。此条带在构造活动时期裂缝增加, 因此渗透率相应增加, 可以有效改善盐下油气向上穿越膏盐岩层的输导能力。不同时期盐下断层和不同的盐上断层建立“软连接”。如图 4所示, 模型缩短8 km时, 盐下断层F4和盐上断层F3在膏盐岩层中存在一个较强的瞬时剪切应变带, 因此F4, F3以及此强应变带构成了一个油气通道。而当模型进一步缩短到12 km时, 盐上断层F3活动停止, 此时盐下断层F4和盐上断层F6之间建立了高强度的瞬时剪切应变带, 即新的“软连接”[18]。因此, 盐下和盐上断层在一定距离内的合理配置, 如果匹配上膏盐岩层较薄的盐窗区域, 即为有利通源区域。

|

图 4 双滑脱层挤压实验模型表征盐上和盐下断层在膏盐岩层中的“软连接”方式[18] a 几何模型; b 瞬时剪切应变; c 累积剪切应变 |

根据本区实钻井产能与断层展布、膏盐岩厚度分布的相关性分析, 将研究区可能具有通源能力的断层划分成两类。Ⅰ类断层错断膏盐岩层, 其通源能力最佳。Ⅱ类断层消失于膏盐岩层, 盐下与盐上断层在进入膏盐岩层的位置距离小于1 km, 且在此区域内膏盐岩层厚度小于100 m, 此类断层通源能力次之。分类结果表明, 研究区Ⅰ类通源断层发育较少, 主要分布于东西两侧, Ⅱ类通源断层分布较广(图 5)。

|

图 5 马路背—通江地区通源断裂分类结果 a 马路背—通江地区须家河组底界面通源断层分布情况; b 通源断层模式; c BB′地震剖面 |

作为构成“断缝体”骨架形态的断缝结构模型, 主要受控于大-中尺度断缝的组合展布。在构建断缝结构模型方面, 以前述断褶强度带划分结果为约束, 利用断缝地震相分析技术, 综合应用与断缝相关的地震几何属性。为了克服单一属性显示的局限性, 采用多属性降维技术以及RGB色彩融合显示, 提取与断缝相关的特征, 进行识别与分级。图 6显示了马路背—通江地区“断缝体”断缝结构模型。由图 6可见, 不同断缝强度级别用不同颜色显示, 其中深蓝色代表最高强度的断缝级别, 浅绿色代表较低强度的断缝级别, 由此能够清晰分辨不同强度级别的断裂-裂缝的空间分布, 从而达到表征断裂-伴生脆性破碎带分级特征的目的。

|

图 6 马路背—通江地区“断缝体”断缝结构模型 |

鉴于“断缝体”为特殊的储集体类型, 其储集空间由裂缝网络叠加基质孔隙构成, 由此融合基质孔隙、微小裂缝强度属性的预测结果, 构建“断缝体”空间缝孔储层模型。研究区须家河组大面积发育的辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体为“断缝体”提供了储集空间, 规模网状裂缝则进一步提高了致密储层的孔渗连通性, 两者耦合叠加, 构成了“断缝体”优质储层。将完钻井测井解释及测试结果与地震预测结果进行交会分析, 明确优质储层下限为孔隙度>1.8%、裂缝强度>3 000, 提取孔隙度和裂缝强度关键地质信息, 利用三维立体可视化技术, 得到“缝孔储层模型”, 以此雕刻裂缝网络叠加基质孔隙形成的优质储层空间展布特征。

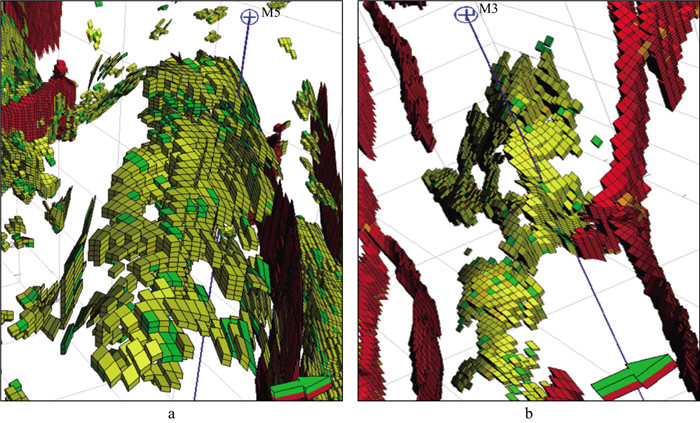

2.4.3 “断缝体”三元一体化立体模型考虑到通源断裂体系是“断缝体”气藏富集高产的主控因素之一, 因此在构建断缝结构模型及缝孔储层模型的基础上, 结合通源断裂体系空间展布特征, 进一步开展属性空间融合, 综合建立“断缝体”三元一体化立体模型(图 7)。该模型具有特征显著、细节明晰、信息量丰富和多属性联合显示的优势。其中浅绿色代表断缝属性, 深绿色至黄色代表缝孔储层属性, 红色代表通源断裂。由模型可见断缝骨架、缝孔储层、通源断裂等信息丰富, “断缝体”外部形态轮廓清晰, 各成藏要素内部结构多维配置关系直观。

|

图 7 马路背—通江地区“断缝体”三元一体化立体模型 |

“断缝体”立体雕刻技术方法的探索实践, 有助于“断缝体”气藏进一步精细化勘探开发, 在马路背—通江地区须家河组取得了良好的应用效果, 与实钻井吻合度高, 产能高低与“断缝体”发育的规模、钻遇“断缝体”的部位密切相关。以本区主力勘探层系、重点井“断缝体”刻画结果为例加以阐述。

须四上段“断缝体”有利目标主要受断褶强度带形态控制, 南北均有分布, 发育规模大小不等。其中M5井常规射孔测试获工业气流21.17×104 m3/d, M3井常规射孔测试获工业气流10.11×104 m3/d。立体模型雕刻结果显示, 上述两口井均钻遇了“断缝体”有利目标: 紧邻通源断裂, 断褶变形强, 伴生有效缝发育, 叠合厚层基质孔隙砂, 各成藏要素配置关系好, 有利于富集高产。相比较而言, M5井钻遇“断缝体”有利目标规模较大, 而M3井“断缝体”规模则相对较小(图 8)。

|

图 8 M5井须四上段(a)和M3井须四上段(b)“断缝体”模型 |

须四下段“断缝体”有利目标集中发育在北部, 主要受Ⅰ类断褶带及沉积相边界控制, 单个“断缝体”规模较大。其中M5井常规射孔测试获工业气流16.5×104 m3/d, 立体模型雕刻结果显示, M5井所处的“断缝体”有利目标规模大, 且该井钻遇其中心部位, 断褶变形强, 网状缝孔储集体分布范围广, 与有利通源断裂配置条件好, 有利于富集高产。而钻至“断缝体”有利目标外缘的M3井加砂压裂, 仅获气0.207 4×104 m3/d(图 9)。

|

图 9 M5井须四下段(a)和M3井须四下段(b)“断缝体”模型 |

“断缝体”理论为日益深入的致密油气藏勘探提供了新的思路。尽管人们很早就认识到裂缝在致密储层中的作用, 但早期主要将裂缝看成油气运移的通道。而“断缝体”理论不仅仅认识到裂缝提高了油气运移的能力, 被裂缝改造的致密储层本身也是高效的储集体。为此, 本文针对川东北地区须家河组“断缝体”气藏开展了“断缝体”立体雕刻技术研究。

1) 通过气藏精细解剖分析认为, 研究区须家河组发育了一种特殊的“断缝体”缝控型甜点, 是由断层、褶皱伴生裂缝叠合基质孔形成的不沿层分布的规模网状缝孔储渗体。“断缝体”缝网系统极其复杂, 主要由断裂-伴生脆性破碎带、缝孔优质储层及通源断裂三大要素构成, 各成藏要素空间配置方式错综复杂。

2) 断褶变形强度带量化评价方面, 定义了断层强度、断层密度和褶皱强度3大量化指标, 综合划分评定了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级断褶变形强度带; 通源断裂识别评价方面, 借鉴实验模型提出“软连接”的概念, 综合膏盐岩层厚度和盐上盐下断层的配置关系, 明确了Ⅰ、Ⅱ类有利通源断裂的展布特征; 缝孔储渗体预测刻画方面, 首先采用叠前弹性参数反演方法与孔隙度反演技术精细刻画了基质孔隙砂岩储层的展布特征, 然后针对大-中尺度裂缝和微小尺度裂缝, 分别采取敏感属性定性预测与叠前方位角各向异性定量预测技术, 预测结果叠合显示了不同尺度断缝特征, 展示了断缝全貌。

3) 基于马路背—通江地区须家河组致密气藏的主控因素, 以“断缝结构模型”及“缝孔储层模型”为基础, 联合通源断裂体系构建了“断缝体”三元一体化立体模型, 使得复杂的“断缝体”得以直观表征。“断缝体”立体雕刻技术方法的探索实践, 在研究区取得了良好的应用效果, 与实钻井吻合度高, 产能高低与“断缝体”发育的规模、钻遇“断缝体”的部位密切相关。其成果有效指导了“断缝甜点”的目标评价优选及井位部署。

此研究尚处于初步探索阶段, 由此构建的“断缝体”模型仅限于多属性融合的三维立体展示。随着地震勘探技术的不断拓展深入, 未来将结合三维地质网格及地质建模成果, 对不同尺度的裂缝连接重构, 建立精细的离散裂缝模型, 从而真正实现精细雕刻相对孤立的“断缝体”。此项研究将对致密油气藏钻井轨迹优化、钻井泥浆漏失预警、压裂工艺设置、注采井网部署等提供重要参考。

| [1] |

王威, 凡睿. 四川盆地北部须家河组"断缝体"气藏特征及勘探意义[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2019, 46(5): 541-548. WANG W, FAN R. Characteristics of Xujiahe Formation fault-fracture reservoirs in the northern Sichuan Basin and its exploration significance[J]. Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition), 2019, 46(5): 541-548. |

| [2] |

王威, 凡睿, 黎承银, 等. 川东北地区须家河组"断缝体"气藏有利勘探目标和预测技术[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(4): 992-1001. WANG W, FAN R, LI C Y, et al. Exploration and prediction of promising fault-fracture reservoirs in the Xujiahe Formation, northeastern Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2021, 42(4): 992-1001. |

| [3] |

蔡勋育, 邱桂强, 孙冬胜, 等. 中国中西部大型盆地致密砂岩油气"甜点"类型与特征[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(4): 684-695. CAI X Y, QIU G Q, SUN D S, et al. Types and characteristics of tight sandstone sweet spots in large basins of central-western China[J]. Oil & Gas Geology, 2020, 41(4): 684-695. |

| [4] |

蒋有录, 李明阳, 王良军, 等. 川东北巴中—通南巴地区须家河组致密砂岩储层裂缝发育特征及控制因素[J]. 地质学报, 2020, 94(5): 1525-1537. JIANG Y L, LI M Y, WANG L J, et al. Characteristics and controlling factors of tight sandstone reservoir fractures of the Xujiahe Formation in the Bazhong-Tongnanba area, northeast Sichuan[J]. Acta Geologica Sinica, 2020, 94(5): 1525-1537. DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2020.05.012 |

| [5] |

廖宗湖, 凡睿, 李薇, 等. 川东北须家河组致密砂岩断缝系统Ⅱ: 断层破碎带的结构特征[J]. 石油科学通报, 2020, 5(4): 449-457. LIAO Z H, FAN R, LI W, et al. Fault-fracture systems of the Xujiahe tight sandstone in the Northeast Sichuan Basin, Part Ⅱ: Structure characteristics of fault damage zones[J]. Petroleum Science Bulletin, 2020, 5(4): 449-457. DOI:10.3969/j.issn.2096-1693.2020.04.039 |

| [6] |

何发岐, 梁承春, 陆骋, 等. 鄂尔多斯盆地南缘过渡带致密-低渗油藏断缝体的识别与描述[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(4): 710-718. HE F Q, LIANG C C, LU C, et al. Identification and description of fault-fracture bodies in tight and low permeability reservoirs in transitional zone at the south margin of Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2020, 41(4): 710-718. |

| [7] |

刘振峰, 刘忠群, 郭元岭, 等. "断缝体"概念、地质模式及其在裂缝预测中的应用—以四川盆地川西坳陷新场地区须家河组二段致密砂岩气藏为例[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(4): 973-980. LIU Z F, LIU Z Q, GUO Y L, et al. Concept and geological model of fault-fracture reservoir and their application in seismic fracture prediction: A case study on the Xu 2 Member tight sandstone gas pool in Xinchang area, Western Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2021, 42(4): 973-980. |

| [8] |

李辉, 林承焰, 马存飞, 等. 基于地质模式约束的致密砂岩储层断缝体地质建模[J]. 大庆石油地质与开发, 2021, 40(1): 38-46. LI H, LIN C Y, MA C F, et al. Geological modeling of the fault-fracture body in the tight sandstone reservoir based on the geological model constraint[J]. Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing, 2021, 40(1): 38-46. |

| [9] |

刘昭茜, 罗开平, 唐永, 等. 四川盆地元坝-通南巴地区关键构造期构造特征及陆相致密砂岩天然气成藏响应[J]. 地球科学, 2019, 44(3): 756-772. LIU Z Q, LUO K P, TANG Y, et al. Critical tectonic periods and the response of gas accumulation in non-marine tight sandstone reservoir in Yuanba-Tongnanba Area, Sichuan Basin[J]. Earth Science, 2019, 44(3): 756-772. |

| [10] |

潘磊, 申继山, 郝景宇. 川东北元坝—通南巴地区须四段储层物源类型及主控因素分析[J]. 沉积与特提斯地质, 2016, 36(1): 104-108. PAN L, SHEN J S, HAO J Y. Provenance types and controlling factors of the 4th member of the Xujiahe Formation in the Yuanba-Tongnanba area, northeastern Sichuan[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2016, 36(1): 104-108. |

| [11] |

程立雪, 王威, 王涛. 川东北元坝、马路背地区上三叠统须二段石英砂岩储层天然气产能差异的原因[J]. 天然气工业, 2017, 37(8): 14-21. CHENG L X, WANG W, WANG T. Reasons for the productivity difference of quartz sandstone gas reservoirs of Upper Triassic Xu 2 Member between Yuanba and Malubei areas in NE Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(8): 14-21. |

| [12] |

施尚明, 王杰, 段彦清. 基于RGB多地震属性融合的储层预测[J]. 黑龙江科技大学学报, 2016, 26(5): 502-505. SHI S M, WANG J, DUAN Y Q. Reservoir prediction based on RGB multiple seismic attributes fusion[J]. Journal of Heilongjiang University of Science & Technology, 2016, 26(5): 502-505. |

| [13] |

杜炳毅, 张广智, 王磊, 等. 基于机器学习的复杂储层微小断裂系统识别方法研究与应用[J]. 石油物探, 2021, 60(4): 621-631. DU B Y, ZHANG G Z, WANG L, et al. Research and application of micro-fault system detection based on machine learning[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(4): 621-631. |

| [14] |

魏欣伟, 薛姣, 罗霞. 基于OVT域地震数据的叠前AVOA裂缝密度反演[J]. 石油物探, 2021, 60(5): 816-825. WEI X W, XUE J, LUO X. Fracture density estimation using an amplitude-versus-offset-and-azimuth inversion based on prestack seismic data in the offset vector tile domain[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(5): 816-825. |

| [15] |

JACKSON M P A, HUDEC M R. Salt tectonics: Principles and practice[M]. New York: Cambridge University Press, 2017: 424-456.

|

| [16] |

ROWAN M G. Do salt welds seal?[R]. Houston: 24th Annual GCSSEPM Foundation Bob F, Perkins Research Conference, 2004

|

| [17] |

RUH J B, KAUS B J P, BURG J P. Numerical investigation of deformation mechanics in fold-and-thrust belts: Influence of rheology of single and multiple décollements[J]. Tectonics, 2012, 31(3): 1-23. |

| [18] |

黄光明, 李忠海, 周永智. 塔西南甫沙地区被动顶板双重构造和乌泊尔地区背驮盆地的数值模拟[J]. 地质学报, 2017, 91(8): 1674-1693. HUANG G M, LI Z H, ZHOU Y Z. The different origins between passive-roof duplex in the Fusha Area and piggyback basin in the Wupoer Area in Southwest Tarim Basin: Based on numerical modelling study[J]. Acta Geologica Sinica, 2017, 91(8): 1674-1693. |