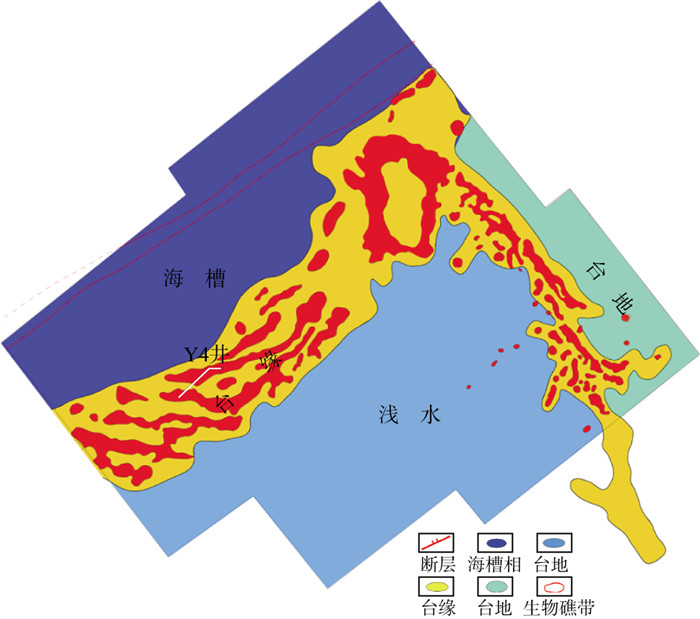

近年来, 四川盆地二叠系上统长兴组生物礁气藏勘探开发取得了一些突破, 获得了一批高产气井。根据“十三五”资源评价成果, 川东地区开江—梁平礁滩领域总资源量为1.83×108 m3, 发现率56.64%, 勘探开发潜力大[1]。川东地区属扬子准地台, 从震旦系沉积至今先后经历了加里东、海西、印支、燕山、喜山等多期次构造运动, 形成了川东地区如今高山低谷北东走向的构造格局。开江—梁平海槽两侧晚二叠世至早三叠世沉积模式经历以下4个演化阶段: ①台地边缘的形成; ②台地边缘生物礁的形成和消亡; ③台地边缘鲕粒滩的形成、迁移和消亡; ④台地边缘的消亡。碳酸盐岩台地边缘为碳酸盐岩台地到海槽过渡区域, 属于高能带, 生物礁发育, 开江—梁平海槽两侧生物礁气藏主要沿海槽两侧台缘分布[2], 而本次研究区域(D工区)位于开江—梁平海槽向南—侧消失弧形过渡带。

生物礁储层属于长兴组特有的储集岩类型[3], 大部分发育在晚期礁(礁盖), 早期礁储层发育程度差, 单井储层厚度为18.7~161.2 m。目前海槽两侧一次钻遇生物礁成功率仅为40%, 因此生物礁的准确预测意义重大, 而地震预测生物礁储层是前期勘探的重要环节之一[4]。随着高精度地震勘探技术的快速发展, 生物礁地震预测技术逐步成熟, 但依然面临着诸多需要解决的问题。现阶段地震预测生物礁面临的主要问题是生物礁相带窄、横向变化快[5], 不同地区生物礁响应特征复杂多样, 地震响应特征不明确, 生物礁解释多解性强, 造成生物礁精细雕刻难度大, 钻井经常“打不准”生物礁[6]。

许多学者对开江—梁平海槽两侧生物礁的地震预测开展了研究并取得了一定效果。前人主要利用“相面法”[7]、层拉平技术[8]和长兴组顶部振幅属性分析[9]等对生物礁的分布和发育情况进行描述, 但是生物礁刻画的精度不高[10], 在面对D工区生物礁有利相带窄且横向变化快, 同时小礁体发育的情况, 现有技术已不能满足目前该工区生物礁高效勘探开发的需求。为了提高生物礁精细预测精度, 本次研究以“双高”处理后的三维地震资料为基础, 确保地震资料的品质和保真度, 针对生物礁的地震预测需求, 采取对应的地球物理对策, 主要利用正演模拟、古地貌、谱分解和三维立体雕刻等技术精确刻画生物礁的形态和展布特征, 为钻井打准生物礁储层提供技术保障。

1 生物礁地震响应特征分析针对生物礁地震预测面临的主要难题, 首先要解决的是地震响应特征不明确的问题。生物礁的沉积建造和分布与沉积环境密切相关, 生物礁种类多样, 不同类型的生物礁其地震反射特征也表现出特殊的几何形态[11]。前期研究认为开江—梁平海槽两侧主要发育两种模式的礁体, 即陡坡型和缓坡型沉积模式的礁体。海槽西侧为陡坡特征, 多发育单排生物礁, 海槽东侧和南侧为缓坡特征, 发育多排生物礁。本次研究区域位于海槽南侧消失弧形过渡带, 发育缓坡多排礁, 主要发育点状礁、指状礁、环状礁和鸟足状礁等不同类型的礁体。

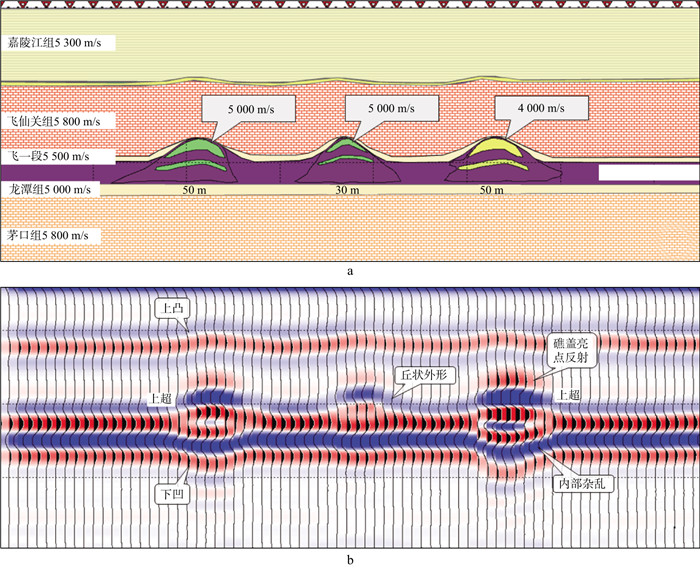

1.1 地震模型正演根据D工区的地质和测井资料, 生物礁储层主要岩性是白云岩、灰质白云岩和白云质灰岩, 长兴组内除生物礁外主要以灰岩为主, 长兴组生物礁分为两期礁, 晚期礁体在早期礁基础上继承性发育。飞一段上覆厚度约3 m的泥质灰岩; 飞仙关组上部以灰岩为主; 下部龙潭组以铝土质泥岩夹页岩为主; 茅口组以灰岩为主, 根据不同岩性划分不同地震波综合层速度。根据上述分析制作长兴组生物礁地质模型(图 1a), 其中生物礁储层自左向右厚度分别设置为50, 30, 50 m, 速度分别为5 000, 5 000, 4 000 m/s, 长兴组背景速度为5 900 m/s, 飞一段速度为5 500 m/s, 飞仙关组、龙潭组、茅口组速度分别为5 800, 5 000, 5 800 m/s。

|

图 1 长兴组生物礁地质模型(a)及地震正演模拟结果(b) |

地震正演模拟结果(图 1b)显示, 生物礁地震反射特征具有外形呈丘状、礁盖呈“亮点”反射及储层两侧出现上超等特征, 可以看到上覆地层(飞仙关顶)呈现“上凸”特征, 下伏地层(龙潭组底)呈现“下凹”特征。上覆地层呈现“上凸”的特征是因为生物礁具有高地貌的地质特点, 上覆地层(飞仙关顶)呈现继承性隆高; 由于生物礁速度明显低于围岩, 造成下伏地层往往会呈现“下凹”的特征[12], 生物礁厚度越大, 下凹的幅度越大, 生物礁与围岩的波阻抗差越大, 下凹的幅度也越大。

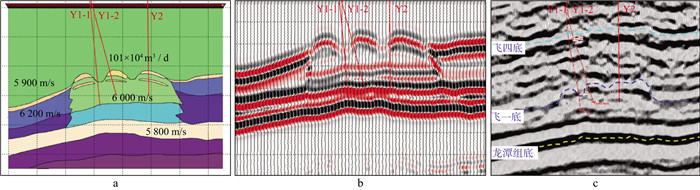

1.2 生物礁地震响应特征结合地震正演模拟结果和实钻井地震资料对生物礁的地震反射特征进行分析, 以D工区Y1-1、Y1-2和Y2井为例, Y1-1井钻遇礁间槽道, Y1-2井和Y2井钻遇生物礁, 生物礁内部发育两套白云岩, 根据实钻井资料建立地质模型如图 2a所示。正演模拟结果(图 2b)显示Y1-2井和Y2井具有相同的地震波形, 呈现上覆和下伏地层“上凸下凹”的特征, 同时外形呈丘状、礁盖呈“亮点”反射及储层两侧出现上超的特征(图 2c), 与图 1b生物礁地震响应特征一致; 而Y1-1井则没有类似生物礁的地震响应特征。可以看出, 正演模拟结果与实钻结果吻合。

|

图 2 实钻地质模型(a)、实钻正演模拟结果(b)及过Y1-1井、Y1-2井、Y2井地震剖面(c) |

对D工区生物礁地震响应特征总结归纳如下。

1) 生物礁上覆和下伏地层地震响应特征表现为“上凸下凹”。在正演模拟分析中已阐述了这种响应特征的原因, 一方面生物礁的高地貌地质特征造成上覆地层的地震响应“上凸”, 另一方面生物礁储层与围岩的速度差引起下伏地层的地震反射时间差异造成“下凹”。

2) 外形丘状、礁盖呈强波谷亮点反射特征。生物礁是造礁生物原地建造而成, 比周围同期沉积物厚度大, 造成生物礁外形凸起, 地震反射呈丘状; 生物礁与围岩存在岩性差异, 围岩的速度和密度都较生物礁高, 两者存在较强的波阻抗差, 因此礁盖呈现较强的波谷亮点反射特征[13]。

3) 生物礁内部地震反射杂乱、中强振幅、连续性差。生物礁含有大量的造礁生物以及附着生物, 内部形成了块状格架地质体, 没有稳定的沉积层理[14], 因此会出现这种反射特征, 同时台缘生物礁发育时地震同相轴连续性变差, 相位突变。

4) 礁顶出现披覆构造反射特征、翼部(两侧)出现上超反射特征。生物礁厚度较围岩大, 抗压能力较强, 从而形成差异压实作用顶部出现披覆构造, 生物礁成长速率较周围沉积物快, 因而出现礁翼沉积物向生物礁体上超的现象。

2 生物礁地震精细预测通过正演模拟与实钻分析, 总结出生物礁地震响应的几种基本特征, 为生物礁地震识别提供了重要参考, 利用这些基本特征可以大致刻画生物礁的分布。由于D工区点状礁、指状礁等小礁体发育, 常常出现钻井“打不准”的现象。该区生物礁刻画难度大, 针对该问题, 我们利用古地貌恢复、谱分解相位谱属性、三维立体雕刻等技术手段开展小礁体储层精细刻画, 为准确钻遇生物礁储层提供技术保障。

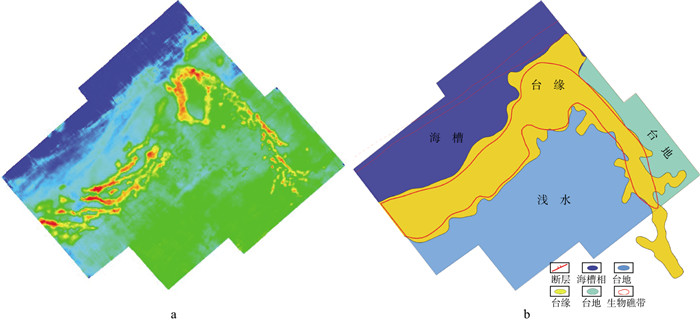

2.1 古地貌恢复常用的古地貌恢复方法有标准层法、层拉平法和残余厚度法等, 本次选用残余厚度法进行古地貌恢复, 该方法可以直观真实地反映古地貌形态。残余厚度法是将待恢复地貌结束剥蚀并开始上覆地层沉积定为等时界面, 然后选择沉积地层中的一个特殊层段作为基准面, 这一特殊层段以上的残余厚度的大小就代表了古地貌形态[15]。长兴组沉积前古地貌为龙潭组斜坡沉积环境, 长兴组沉积早期生物礁仅在龙潭组坡折带上生长发育, 随着海平面上升, 长兴末期生物礁不仅在早期生物礁高部位上继承性发育, 台地方向古地貌高部位也发育部分礁体[16], 对应长兴组礁体发育区沉积厚度也较厚, 因此可利用提取的飞一底至龙潭组底时间厚度雕刻出长兴末期古地貌(图 3a), 形成D工区长兴组生物礁沉积相带, 达到初步刻画长兴组生物礁沉积相带(图 3b)的目的, 同时根据地震资料和地质认识, 将长兴组沉积相带划分为海槽、浅水、台缘及台地4个相带。

|

图 3 飞一底至龙潭组底时间厚度(a)和D工区长兴组生物礁沉积相带划分(b) |

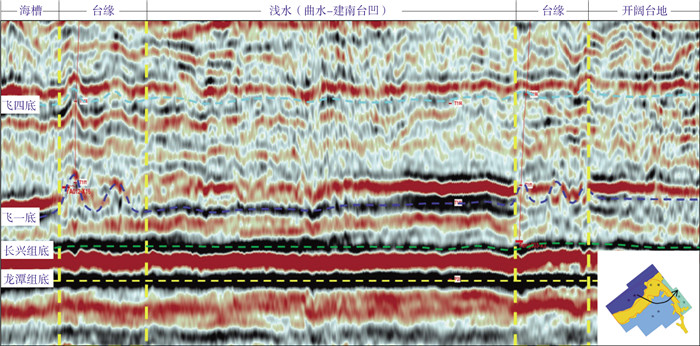

图 4展示了过上述4个沉积相带的地震剖面, 其中海槽相长兴组厚度小, 飞一底反射能量强、能够连续追踪和可靠对比; 浅水相长兴组的厚度逐渐增厚, 飞一底向台缘方向抬升, 具有较明显的坡度, 龙潭组底与飞一底间的强相位向台缘方向散开, 波组能量较海槽相稍微减弱; 台缘相长兴组的厚度较海槽-浅水相厚, 飞一底相对浅水部位继续抬升, 波组能量比斜坡相更弱一些, 不易连续追踪和可靠对比; 台地相长兴组的厚度最大, 地震反射相对连续、准平行, 长兴组顶中强振幅延伸较远。生物礁发育于台缘相带, 其水体相对较浅, 台缘相带处于海槽与浅水以及台地与浅水的坡折带, 边缘礁发育于这一有利区域。图 3红色线圈内为生物礁主要发育位置。

|

图 4 过D工区4个沉积相带的地震剖面 |

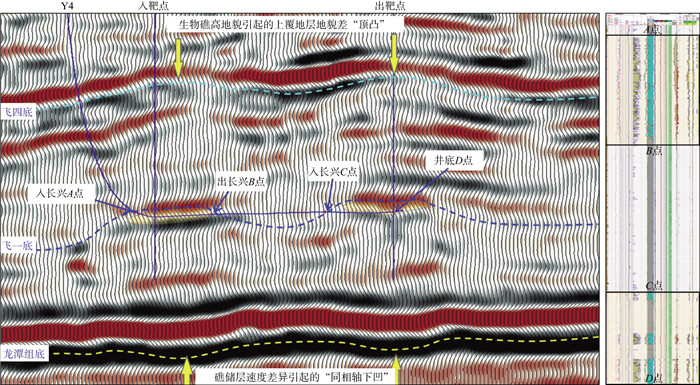

利用古地貌恢复得到的长兴组生物礁沉积相带图, 清楚地划分了工区内各个地区的沉积相带, 生物礁通常发育在台缘相带, 由此可针对性地识别出生物礁。利用前面总结的生物礁地震响应特征可为生物礁地震资料识别提供依据, 主要利用生物礁上覆和下伏地层的“上凸下凹”(飞四底上凸, 龙潭组底下凹)、礁盖“亮点”反射特征、外形丘状等特征对生物礁进行识别。

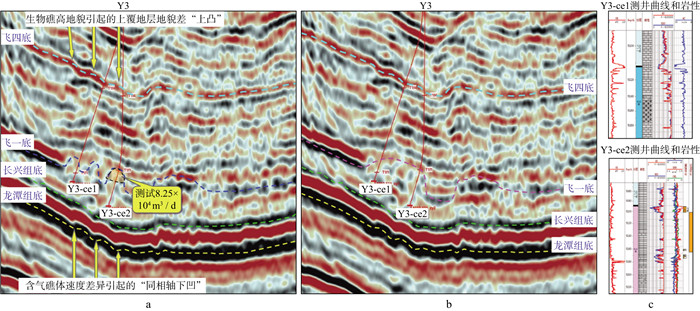

图 5为本次地震资料解释方案(图 5a)、原地震资料解释方案(图 5b)以及Y3-ce1和Y3-ce2测井曲线和岩性(图 5c)。由图 5c测井曲线特征和岩性特征可见, Y3-ce1井长兴组内部电阻率和伽马值相对较高, 长兴组内部主要以灰岩为主, 顶部有少量白云岩, 钻井未正遇生物礁; Y3-ce2井电阻率和伽马值相对低, 长兴组内部有3套白云岩, 钻遇生物礁。而原解释方案(图 5b)显示两口井均钻遇生物礁, 与实钻结果不符, 主要是因为没有根据生物礁地震响应特征识别生物礁, 无法准确解释飞一底。利用上覆和下伏地层“上凸下凹”(飞四底上凸, 龙潭组底下凹)、礁盖“亮点”反射特征、外形丘状等生物礁地震响应特征重新解释, 结果显示Y3-ce1井钻遇礁间槽道, 可见本次地震资料的解释方案(图 5a)与实钻结果相吻合。说明根据本文判别方法对D工区进行生物礁识别可以有效解决礁体解释多解性问题, 保证了生物礁刻画结果的准确性。

|

图 5 地震资料现解释方案(a)、地震资料原解释方案(b)以及Y3-ce1和Y3-ce2测井曲线和岩性(c) |

为了精细刻画生物礁礁群内幕及单礁体, 引入谱分解技术。前人多使用瞬时相位、瞬时振幅等地震属性刻画生物礁, 其中瞬时相位属性对生物礁储层内部弱反射同相轴有加强作用, 但是带来了噪声, 只能用来表征横向的连续性[17]。台缘由于生物礁发育, 而地震反射特征复杂, 振幅属性只能划分出主体沉积相带, 无法精细刻画生物礁储层[18]。

研究表明, 谱分解技术较传统的瞬时相位、瞬时振幅等地震属性分析技术可以获得更多的地震信息, 发掘更多的地质现象。本次引用的谱分解技术首先通过短时傅里叶变换(STFT)将目的层段地震数据转换到频率域, 生成多个单频体[19], 转换后生成的相位谱被用于表征地质体的横向不连续性[20], 可以精细刻画单礁体边界及礁群展布特征。傅里叶变换(DFT)的离散表达式为:

| $ X(k)=\sum\limits_{n=0}^{N-1} x(n) \mathrm{e}^{-\mathrm{j} \frac{2 \pi k n}{N}} $ | (1) |

式中: x(n)是时间域地震数据在样点处的振幅谱; X(k)是经过傅里叶转换后地震道在频率k处的复振幅; N是地震道时窗内的样点数。傅里叶变换是一种全局的变换, 时域信号转换成频域信号后, 从频域无法看到时域信息, 如果信号的频率特性在任何时间都不发生改变(即该信号是平稳信号), 使用傅里叶变换是没有问题的, 但是地震信号往往是非平稳信号, 因此时域信息相当重要, 为此引入短时傅里叶变换(STFT)。

| $ X(n, w)=\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty} x(m) w(\mathrm{j}-m) \mathrm{e}^{-\mathrm{j} w m} $ | (2) |

式中: x(m)是输入信号; w(m)是窗函数, 它在时间上有n个样本的偏移量。X(n, w)是时间n和频率w的二维函数, 可以将信号中的时间域和频率域联系起来。通过短时傅里叶变换(STFT), 我们可以很容易地得出非平稳信号的时变特性。计算其相位谱为[21]:

| $ \gamma(n, w)=x \tan \frac{X_{\mathrm{I}}(n, w)}{X_{\mathrm{R}}(n, w)} $ | (3) |

式中: XI(n, w)表示X(n, w)的虚部; XR(n, w)表示X(n, w)的实部。

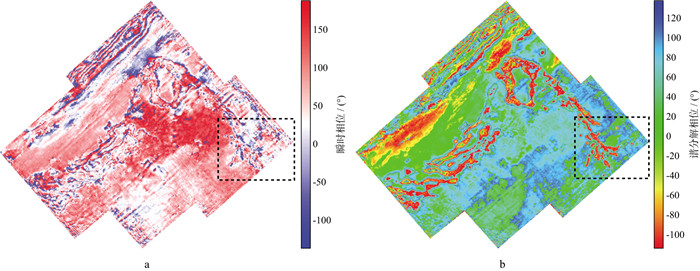

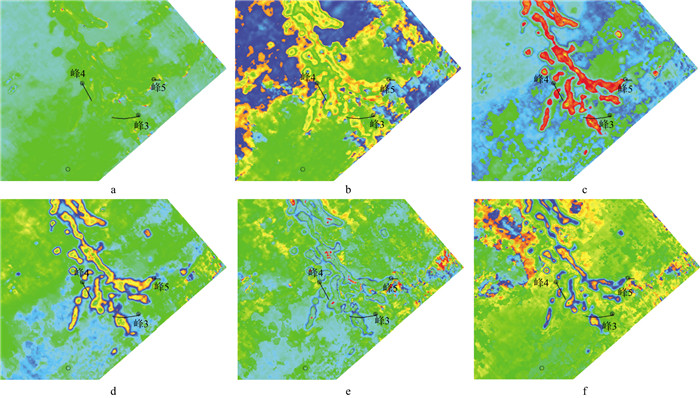

图 6a是提取的瞬时相位属性, 可以看到瞬时相位属性刻画的生物礁边界比较模糊; 图 6b是使用短时傅里叶变换后提取的相位谱属性, 谱分解相位谱属性刻画的生物礁边界清晰, 礁间槽道清楚。图 7展示了D工区东南侧飞仙关底界不同频率的谱分解相位谱属性平面, 对目的层段数据体进行频谱分析得知地震数据主频为24 Hz, 频率范围为5~60 Hz。因此, 提取了5, 15, 25, 35, 45, 55 Hz的谱分解相位谱属性, 可以看到不同频率的相位谱差异大。图 7中峰3井钻遇生物礁, 后部署的峰4、峰5井未钻遇生物礁。其中, 图 7c刻画的生物礁边界最清楚, 提取结果与实钻结果吻合。因此, 选择25 Hz的相位谱属性预测生物礁较为合适。

|

图 6 地震属性平面分布 a 长兴组底瞬时相位属性; b 长兴组底谱分解相位属性 |

|

图 7 飞仙关组底不同频率的谱分解相位谱属性 a 5 Hz; b 15 Hz; c 25 Hz; d 35 Hz; e 45 Hz; f 55 Hz |

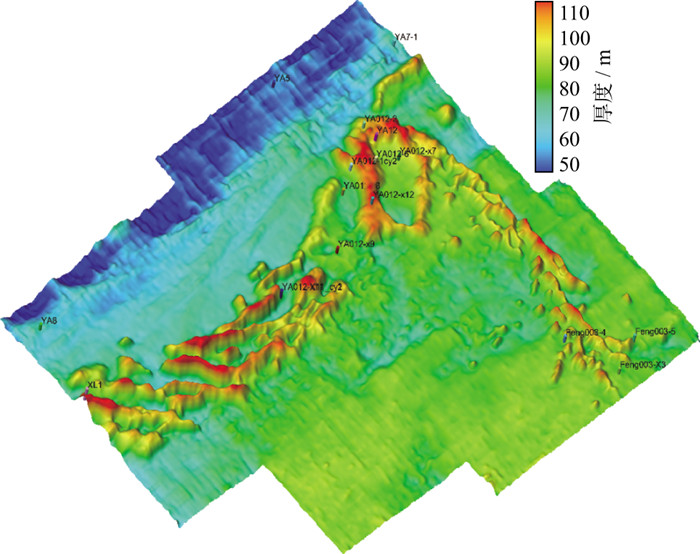

三维立体雕刻技术可以更加直观地展示三维空间的宏观特征和构造细节, 为地震资料解释提供一种全新的环境。利用龙潭组底到飞一底地层时间厚度, 结合人工解释和谱分解技术对生物礁进行三维立体雕刻, 明确了礁群之间及礁群内单礁体的边界。

图 8为D工区长兴组三维立体雕刻结果, 可以看出研究区内生物礁展布特征、发育形态以及礁体规模等。图 8中暖色调(红色和黄色)代表生物礁相对发育区(隆起), 即生物礁发育的台缘相带, 冷色调代表生物礁相对不发育区。可以看出, D工区生物礁整体呈北东、南西向展布, 多排发育, 单体礁、点状礁较多, 西侧和北侧主要发育指状礁和环状礁, 东南侧发育鸟足状礁, 同时可以清晰看到, 礁带与礁前、礁后厚度差别明显。说明本次三维立体雕刻可辅助刻画生物礁形态和展布特征。

|

图 8 D工区长兴组三维立体雕刻 |

图 9为应用地震精细预测技术预测的D工区生物礁相带利储层平面展布。图中红色区是本次刻画的生物礁。可以看出, 指状礁、环状礁、台内点状礁等礁体刻画得较清楚, 共刻画生物礁60个。本次刻画的生物礁与已钻井吻合率达到100%, 生物礁面积为46 km2, 比之前探明储量的面积(11.83 km2)增加了34.17 km2, 拓展了D工区生物礁气藏的勘探开发区域。应用本次研究形成的生物礁地震精细预测技术预测成果成功论证了一口井(Y4井), 该井是一口水平井(图 10), 考虑到D工区生物礁礁体面积小、分散以及优质储层薄等特征, 钻井论证时提出同时钻遇两套生物礁储层, 虽然生物礁精确预测难度大, 但利用本次刻画的生物礁相带指导Y4井的井轨迹设计工作, 图 9中显示了Y4井穿过的两个生物礁储层。后期钻井显示成功钻遇两套礁体, 第一套礁斜厚486 m, 白云岩厚度为470 m, 第二套礁斜厚446 m, 白云岩厚度为200 m, 测试获高产工业气流113×104 m3/d, 成功实现了“长水平段一井穿双礁”。Y4井实现了小礁体气藏的高效开发[5]。

|

图 9 D工区生物礁相带展布 |

|

图 10 过Y4井地震剖面和Y4井测井曲线 |

开江—梁平海槽南侧长兴组生物礁相带窄、横向变化快, 不同地区生物礁响应特征复杂多样, 地震响应特征不明确, 所以首先通过正演模拟总结生物礁的地震响应特征。经过正演模拟及实钻资料分析明确了生物礁的地震响应模式, 提出利用上覆和下伏地层的“上凸下凹”特征为核心的生物礁识别方法, 结合其他响应特征解释的生物礁更真实客观, 有效支撑了生物礁体的刻画。D工区小礁体发育, 在生物礁地震预测中, 瞬时相位、振幅等地震属性无法准确预测及精细刻画, 引入谱分解技术可以精细刻画单礁体边界及礁群展布特征, 同时引入三维立体雕刻技术明确了礁群之间及礁群内单礁体的边界, 最终完成生物礁的精细刻画工作, 实现了台缘带由礁滩相带到单礁滩体的精细刻画。

生物礁具有独特的岩石学特征和古地貌特征, 生物礁种类多, 不同地区生物礁响应特征复杂多样, 但是开江—梁平海槽两侧大部分生物礁具有上覆和下伏地层“上凸下凹”等地震响应特征, 因此利用本文地震预测技术对盆地内其他地区不同类型的生物礁精细刻画具有借鉴意义。

| [1] |

马永生, 蔡勋育. 四川盆地川东北区二叠系—三叠系天然气勘探成果与前景展望[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(6): 741-750. MA Y S, CAI X Y. Exploration achievements and prospects of Permian-Triassic natural gas in northeastern Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2006, 27(6): 741-750. |

| [2] |

陈宗清. 四川盆地长兴组生物礁气藏及天然气勘探[J]. 石油勘探与开发, 2008, 35(2): 148-157. CHEN Z Q. Changxing Formation biohermal gas pools and natural gas exploration, Sichuan Basin[J]. Petroleum Exploration & Development, 2008, 35(2): 148-157. |

| [3] |

彭平, 文敏, 孟琳. 川东地区飞仙关组沉积模式对储层展布特征的影响[J]. 天然气勘探与开发, 2004, 27(2): 5-10. PENG P, WEN M, MENG L. Influences over reservoir spreading characteristics by sedimentation models of Feixianguan formation in east Sichuan region[J]. Natural Gas Exploration & Development, 2004, 27(2): 5-10. |

| [4] |

唐武, 王英民, 杨彩虹, 等. 生物礁、生物丘及滩相沉积的地震特征对比与识别——以琼东南盆地深水区储层预测为例[J]. 海相油气地质, 2013, 18(2): 56-64. TANG W, WANG Y M, YANG C H, et al. Contrast and identification of seismic reflection features among reefs, bioherms and shoal flats: An example of reservoir prediction in deep-water area, Qiongdongnan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2013, 18(2): 56-64. |

| [5] |

冉崎, 陶夏妍, 徐昌海, 等. 缓坡型小生物礁体的精细雕刻与"一井双礁"高产气井的突破——以川东地区长兴组小生物礁群为例[J]. 天然气工业, 2021, 41(2): 10-18. RAN Q, TAO X Y, XU C H, et al. Fine description of ramp-type small bioherms and the breakthrough of"two bioherms in one well"in high-yield gas wells: A case study of the Changxing Formation small bioherm group in the eastern Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(2): 10-18. |

| [6] |

黄平, 罗韧, 李欢. 基于各向异性的生物礁叠前地震识别技术[J]. 天然气与石油, 2020, 38(2): 61-67. HUANG P, LUO R, LI H. Pre-stack seismic identification technology for organic reef based on anisotropy[J]. Natural Gas and Oil, 2020, 38(2): 61-67. |

| [7] |

张延充, 杨爱国, 梅燕, 等. 泛开江—梁平海槽及勘探有利相带地震预测[J]. 天然气工业, 2009, 10(10): 28-30. ZHANG Y C, YANG A G, MEI Y, et al. The seismic prediction of Kaijiang Liangping trough and favorable exploration facies zone[J]. Natural Gas Industry, 2009, 10(3): 28-30. |

| [8] |

钟怡江, 陈洪德, 林良彪, 等. 川东北地区长兴期—飞仙关期沉积体系分析[J]. 石油物探, 2010, 49(5): 522-530. ZHONG Y J, CHEN H D, LIN L B, et al. Depositional system of Changxing-Feixianguan period in Northeastern Sichuan Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(5): 522-530. |

| [9] |

肖秋红, 李雷涛, 屈大鹏, 等. YB地区长兴组礁滩地震相精细刻画[J]. 石油物探, 2012, 51(1): 98-103. XIAO Q H, LI L T, QU D P, et al. Fine description of reef shoal seismic facies of Changxing Formation in Yb area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2012, 51(1): 98-103. |

| [10] |

朱中华, 张苗苗, 温银宇, 等. 川东大猫坪地区生物礁地震精细预测[J]. SPG/SEG 2020年国际地球物理会议, 2020, 911-914. ZHU Z H, ZHANG M M, WEN Y Y, et al. Precise prediction of reef earthquakes in Damaoping area of eastern Sichuan Basin[J]. SPG/SEG Nanjing International Geophysical Conference in 2020, 2020, 911-914. |

| [11] |

殷积峰, 李军, 谢芬, 等. 波形分类技术在川东生物礁气藏预测中的应用[J]. 石油物探, 2007, 46(1): 53-57. YIN J F, LI J, XIE F, et al. Application of waveform classification technique in predicting reef gas pool in east Sichuan basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2007, 46(1): 53-57. |

| [12] |

周友梅, 董幼瑞. 长兴组生物礁储层的地震识别方法[J]. 石油天然气学报, 2004, 26(增刊1): 398-399. ZHOU Y M, DONG Y R. The seismic identification method of reef reservoir in Changxing Formation[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2004, 26(Sl): 398-399. |

| [13] |

黄诚, 傅恒, 房晓璐, 等. 生物礁内部地震反射特征的地质解读及以体系域为单元的层序地层学[J]. 海相油气地质, 2011, 16(2): 47-52. HUANG C, FU H, FANG X L, et al. Geological interpretation of seismic reflection characteristics in reefs and sequence stratigraphy based on system tracts[J]. Marine Petroleum Geology, 2011, 16(2): 47-52. |

| [14] |

李世临, 冯青平, 张文济. 川东地区长兴组台地内生物礁沉积特征研究[J]. 石油地质与工程, 2012, 27(3): 35-39. LI S L, FENG Q P, ZHANG W J. Study on sedimentary characteristics of bioherm in Changxing formation in eastern Sichuan[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2012, 27(3): 35-39. |

| [15] |

闫海军, 何东博, 许文壮, 等. 古地貌恢复及对流体分布的控制作用——以鄂尔多斯盆地高桥区气藏评价阶段为例[J]. 石油学报, 2016, 37(12): 1483-1494. YAN H J, HE D B, XU W Z, et al. Paleotopography restoration method and its controlling effect on fluid distribution: A case study of the gas reservoir evaluation stage in Gaoqiao, Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinca, 2016, 37(12): 1483-1494. |

| [16] |

武赛军, 魏国齐, 杨威, 等. 开江—梁平海槽东侧长兴组台缘生物礁发育特征及油气地质勘探意义[J]. 中国石油勘探, 2019, 24(4): 457-465. WU S J, WEI G Q, YANG W, et al. Development characteristics of reefs on the platform margin of Changxing Formation in eastern Kaijiang-Liangping ocean trough and its significance for petroleum geological exploration[J]. China Petroleum Exploration, 2019, 24(4): 457-465. |

| [17] |

李勇, 张固澜, 何承杰, 等. 基于高精度时频瞬时相位谱的多尺度曲率及其应用[J]. 石油物探, 2019, 58(2): 235-261. LI Y, ZHANG G L, HE C J, et al. Multiscale curvature via high-precision time-frequency instantaneous phase spectrum and its application[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(2): 235-261. |

| [18] |

赵福, 徐鹏宇, 李响, 等. 四川盆地仪陇地区二叠系长兴组生物礁发育特征精细刻画[J]. 地球科学前沿, 2021, 11(3): 358-370. ZHAO F, XU P Y, LI X, et al. Description of reef development characteristics of Permian Changxing formation in Yilong area, Sichuan basin, Yilong area[J]. Advances in Geosciences, 2021, 11(3): 358-370. |

| [19] |

KISHORE M, SHARMA S, KUMAR B, et al. An approach to net thickness estimation using spectral decomposition[J]. Geohorizons, 2006, 11(1): 58-61. |

| [20] |

张进铎, 杨平, 王云雷. 地震信息的谱分解技术及其应用[J]. 勘探地球物理进展, 2006, 29(4): 235-238. ZHANG J D, YANG P, WANG Y L. Spectral decomposition of seismic data and its application in oil & gas exploration[J]. Progress in Exploration Geophysics, 2006, 29(4): 235-238. |

| [21] |

王开燕, 周妍, 陈彦奇, 等. 基于谱分解和地震多属性储层厚度的预测[J]. 地球物理学进展, 2004, 29(3): 1271-1276. WANG K Y, ZHOU Y, CHEN Y Q, et al. Prediction of reservoir thickness based on spectral decomposition and seismic multi-attribute[J]. Progress in Geophysics, 2004, 29(3): 1271-1276. |