2. 四川中成煤田物探工程院有限公司, 四川 成都 610072

2. Sichuan Zhongcheng Coalfield Geophysical Engineering Institute Co., Ltd., Chengdu 610072, China

煤系天然气是煤系地层中煤、炭质泥页岩和暗色泥页岩生成的天然气, 包括连续型煤系气、页岩气、致密气和圈闭型煤系气等资源类型。根据预测, 2030年中国煤系天然气产量有望超过1000×108m3, 其中煤系气产量有望达到(150~200)×108m3[1]。随着山西临兴地区煤系气开发取得成功, 我国煤系气、致密砂岩气及页岩气的多层叠置独立含气系统理论研究进入了新阶段[2]。地处泸州宜宾的古叙、筠连、芙蓉矿区开展了煤系气勘探试验和试采工作, 均已实现突破[3-5], 煤田勘探出现井喷[6], 油气勘探井在龙潭组气测录井、钻井取心的煤层、砂泥岩中遇到较好的甲烷气显示[7]。煤系气勘探试验利用气测及综合录井手段获得了更详细精准的含气信息, 为龙潭组煤系气的开发提供了基础资料。与单一气藏开采相比, 煤系气藏中储层含气性、物性及叠置含气系统等赋存规律复杂, 使得选层与改造技术、试采等工作难度大, 深入研究煤系气富集区的评价方法刻不容缓。地震勘探在煤系气“甜点区”、煤系气富集区预测中发挥了重要作用, 采用精细构造解释、地震属性分析、AVO反演、多种反演方法相结合的方式预测煤层厚度、含气性、脆性特征、裂隙系统、地应力等煤系气储层特征取得了一定的成功[8-13]。

地震、测井、电法勘探都为煤系气的勘探选区、开发选层发挥着巨大作用, 目前已形成了完善的采集处理解释方法体系[8-17]。面对岩性组合关系复杂的煤系气+页岩气+致密气的叠置煤系气藏, 寻找煤系地层中优质含气组合以及预测煤系气潜力区块, 需要不断深入研究。本文利用煤系气储层进行了多种物探方法的对比研究, 分析了地震与测井勘查方法对煤系气藏的识别能力及精度, 并将多种物探方法进行组合, 以实现煤系气区块优选, 为川南煤系气目的层(组合)识别及有利区划分提供了可靠的依据。

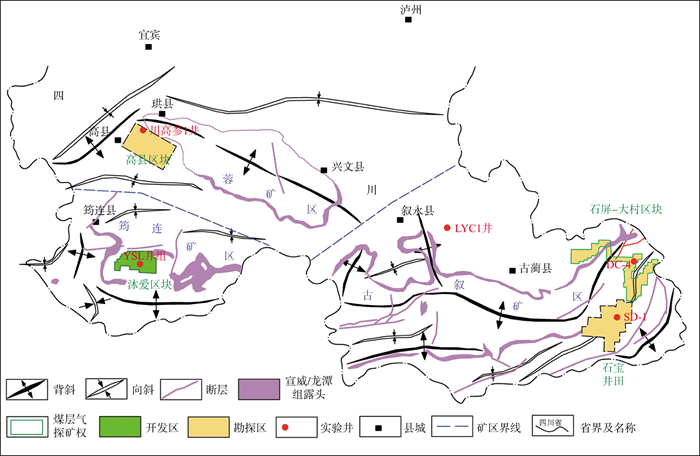

1 川南地区龙潭组煤系气藏地质特征川南煤田(以下简称本区)以泸州、宜宾以南古叙、筠连、芙蓉矿区为研究对象(图 1)。上述矿区煤系地层包括上二叠统龙潭组(宣威组)和上三叠统须家河组。

|

图 1 工作区范围示意[5] |

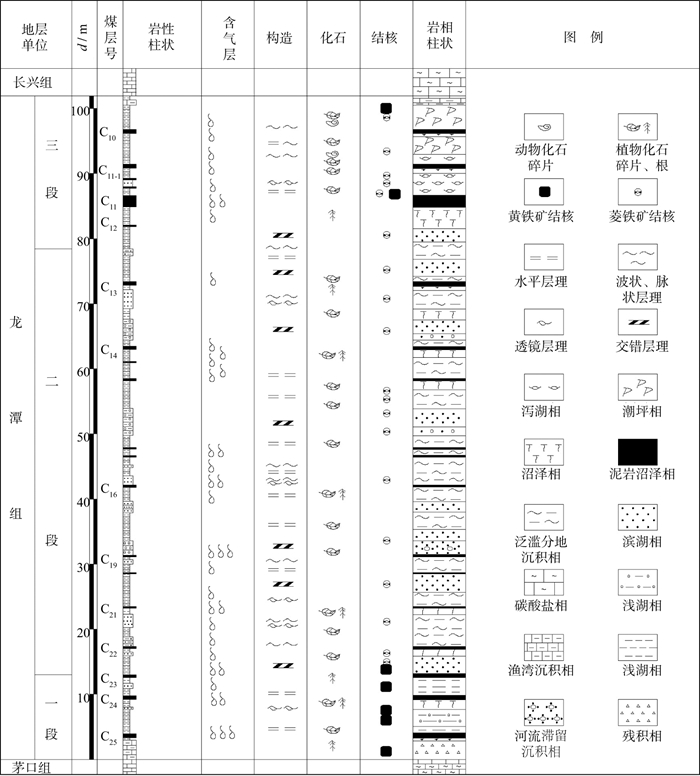

上二叠统龙潭组(P3l)总体上包括7~25个层煤, 可采3~6层。按沉积环境、岩性组合及含煤、含气特征可分为3段(图 2), 自上而下描述如下。

|

图 2 龙潭组地层组合划分[6] |

1) 三段(P3l3): C12煤层顶板底至本组地层顶界, 岩性为粉砂质泥岩、泥岩、粘土质泥岩和煤层, 含大量球粒状菱铁矿结核, 产植物化石, 含气显示较差, 厚度为10.2~26.8m。

2) 二段(P3l2): C23煤层顶板底至C12煤层顶板底, 岩性为细砂岩、粉砂岩、泥岩、粘土质泥岩和煤层, 植物化石丰富, 气显示层位多、较连续, 厚度为41.40~72.30m。

3) 一段(P3l1): 龙潭组底界至C23煤层顶板底。岩性为细砂岩、粉砂岩、泥岩、粘土质泥岩和煤线, 底部为铝土岩、蚀变凝灰岩, 产植物化石, 气显示明显, 厚度为6.00~21.80m, 自东向西有减薄趋势。

1.2 煤系气赋存本区煤系气由煤系气、页岩气及致密砂岩气组成。

1.2.1 煤系气筠连矿区是目前四川省唯一进行了煤系气规模化开采的地区, 共有400余口井, 产能为3.5×108m3, 年产气约1.2×108m3[4, 18-19], 达产率约40%。该区煤层特点如下: ①煤层倾角大(1°~30°)、厚度小(1~2m)、层数多(1~9层); ②煤阶高, 含气量较高(10.94~18.66m3/t), 含气饱和度高(70.43%~98.46%); ③煤岩微裂隙较发育, 且连通性较好, 煤层渗透率相对较高, 平均为0.2×10-3μm2; ④储层处于常压-略超压状态, 储层压力梯度高(大于0.72MPa/100m), 临储比高(0.5~1.0), 有利于煤系气的解吸产出; ⑤水文地质条件复杂, 小断层发育。

古叙矿区是最早进行四川省煤系气试验的地区, 2010年取得突破[3], 该区煤层特点如下: ①煤层演化程度高, 含气量较高, 煤系气资源丰富; ②纵向分散, 多套煤层及砂泥岩含气层具有产气能力; ③承压滞留-弱径流水文特征为煤系气赋存与富集模式; ④煤体结构复杂, 构造煤较发育, 地层压力变化大; ⑤地层倾角普遍大于20°, 逆断层发育, 渗透率偏低。

勘探井显示芙蓉矿区是较好潜力区块[3, 5]。该区煤层特点如下: ①地质条件好, 煤层厚度大于5.0m, 含气量高(15~32m3/t), 含气饱和度大于70%;②煤层结构单一, 原生煤体结构, 节理裂隙发育; ③储层压力系数大于1.2, 该煤层为超压地层, 赋气能力充足; ④煤层厚度变化较大, 小断层发育。

1.2.2 煤系页岩气与煤层伴生, 岩性组合配置良好; 页岩有机质类型是Ⅱ1或Ⅲ型, 生烃能力强, 演化程度高, 能接纳排出的煤系气以及初次运移来的甲烷, 泥页岩具有生成甲烷的潜力, 含气量普遍大于2m3/t(表 1)。

| 表 1 川南地区3个矿区龙潭组页岩含气性等指标 |

该区煤系地层呈现纵向上含气特征突出, 横向上连续含气、气源供应充足的特征。在川南煤系地层中, 地层倾角以大于20°为主的背景下, 该区以低缓斜坡型致密砂岩气藏为主, 气藏与水体关系复杂。

1.2.4 煤系气特征由该区煤系地层沉积环境、构造运动、成藏与保存条件等因素可知, 其煤系气藏的特征如下。

1) 生烃量大, 持续充注能力强。

煤系烃源岩主要指煤系中的煤层和碳质泥页岩, 总厚度大, 有机质含量较高, 干酪根类型以Ⅲ型为主, 生烃能力强, 具有持续生烃和充注能力。吸附态、游离态及混合态多重赋存, 因此煤系气资源丰度普遍较高[2]。

2) 储集空间以孔隙-裂缝双重介质为主, 有机质孔隙占比较少。孔隙形态以平板形、楔形和圆柱形为主。

3) 以煤系气为核心, 形成了以泥岩-煤层-泥岩为主的煤系气藏类型。

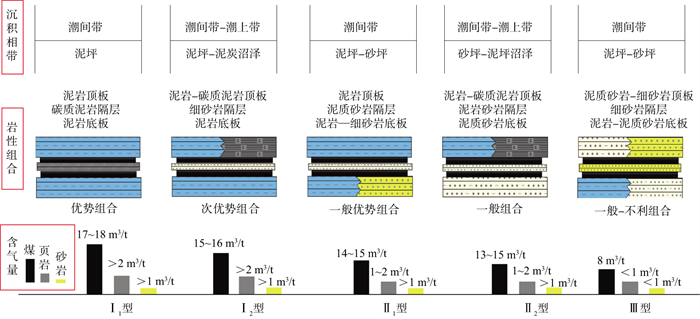

煤系岩石由煤层(12%~17%)、泥岩(57%~66%为黏土成分, 伊/蒙混层为主)、砂岩(20%~29%)、钙质泥岩(5%)等组成, 厚薄不均, 互层频繁, 旋回性极强。同一岩层兼具生储盖功能, 构成垂向上多套厚度变化不大、类型多变的煤系气藏[3](图 3)。

|

图 3 煤系气藏岩性-含气有利组合模式[3] |

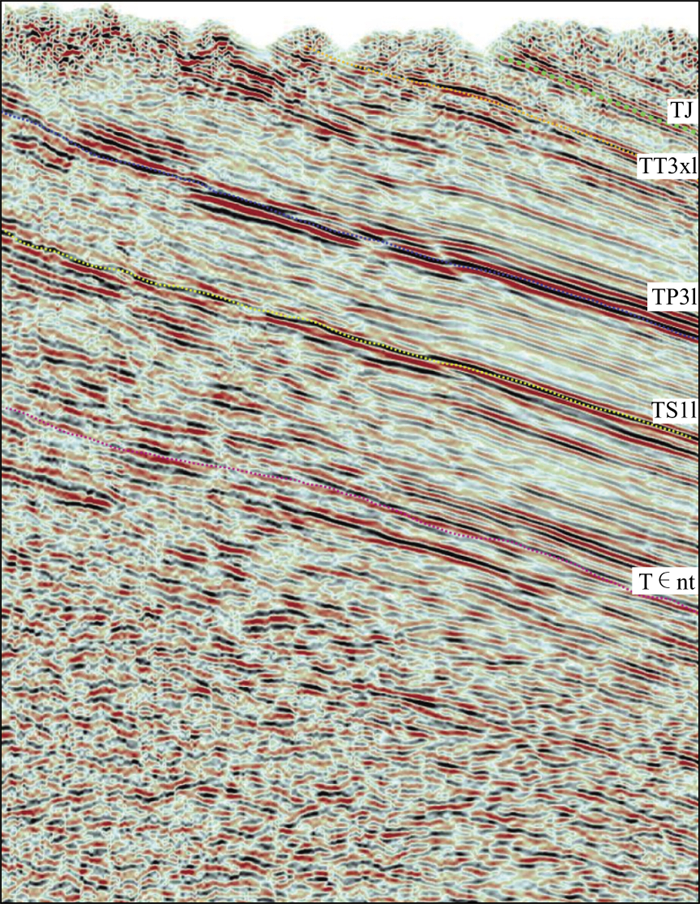

大村勘探区位于古叙矿区东端, 为向斜构造。龙潭组在本区地震剖面上波形特征稳定, 能量较强, 连续性较好, 表现为一个单强波峰, 单强波峰前通常出现一个强相位, 为较好标准层[21-22]。该单强波峰为TP3l反射波标志层相位, 与上覆TT3x1反射层时差约为500ms。

龙潭组主要反射波地质层位、波组特征以及与上层时差如表 2所示。图 4为龙潭组典型地震反射层剖面。

| 表 2 龙潭组主要反射波地质层位、波组特征与上层时差 |

|

图 4 龙潭组典型地震反射层剖面 |

煤层不同于常规砂泥岩地层, 煤层物性及分布特征具有特殊性, 在大村勘探区的煤田地震勘探中, 我们利用煤层地震反射差异特征进行煤层划分, 发现龙潭组C14, C19, C25煤层的地震剖面反射同相轴稳定连续, 可用于全区对比追踪。

T14波特征: T14波即C14煤层反射波, 一般包括一个强相位, 能量较强, 波形稳定, 连续性较好, 部分区域反射较弱。该煤层在时间剖面钻孔处出现的时间约为170ms, 为T14波在地震时间剖面的反映。

T25波特征: T25波即C25煤层反射波。由于C19煤层与C25煤层相隔很近, T19波的延续相位与T25波初至相位复合叠加在一起, 当T19波为强相位时, T25波通常以一个弱相位的特征表现在时间剖面上, 但波形较稳定, 连续性较好, 可用于全区连续追踪对比。这一特征也有利于我们使用区域地质资料进行推断解释。该相位在时间剖面钻孔处出现的时间约为210ms, 为T25波在地震时间剖面的反映(图 5)。

|

图 5 大村勘探区地震测线平面位置及地震解释剖面 a 地震测线平面位置; b B-B′地震剖面T19和T25煤层反射波解释剖面 |

不同于常规砂泥岩储层, 煤层较薄, 需要利用反射波运动学与动力学某些特征参数与厚度统计关系预测储层厚度, 其中效果较好的是反射波动力学参数提取与优化[23]。

反演得到的煤层厚度的精度受到煤层厚度、顶、底板岩性的不稳定性、夹矸、岩性的横向变化、向斜能量聚焦、背斜能量发散等诸多地质条件因素以及地震资料处理质量、时间剖面信噪比的影响。

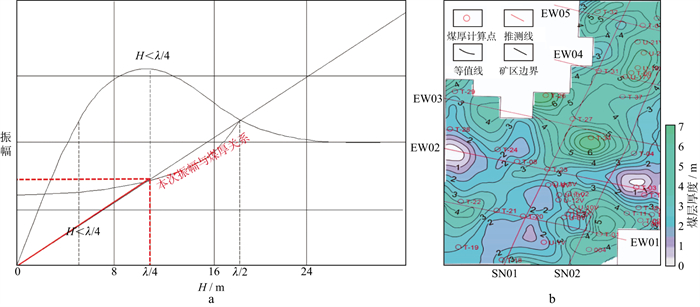

由正演模型可知, 煤层厚度(H)与地震波波长(λ)的关系如图 6a所示[24]。利用波长对煤层进行划分。

|

图 6 煤层厚度与反射波振幅的对应关系(a)及C25煤层厚度预测结果平面显示(b) |

1) 薄层区: H < λ/4, 煤层顶、底界面反射时差在周期(T/2)之内, 顶、底反射波极性相反。反射波振幅与煤层厚度呈近似线性变化, 即振幅随煤层厚度的增大而增大。

当H=λ/4时, 双程传播时差为T/2。波峰与波峰、波谷与波谷同相叠加时, 振幅出现极大值。

2) 厚层过渡区: λ/4≤H≤λ/2, 煤层顶、底界面反射时差为T/2~T, 顶、底反射波极性相反。反射波振幅与煤层厚度呈非线性变化, 振幅随煤层厚度的增大而减小。

3) 厚层区: H > λ/2, 煤层顶、底界面反射时差在一个周期以上, 复合波包括单界面反射波, 可识别顶、底界面的反射波。振幅不随厚度的变化而变化。

本区煤层速度为1700~2000m/s, C14煤层、C19煤层和C25煤层反射波的主频约为45Hz, 有:

| $ \lambda=\frac{v}{f} $ | (1) |

式中: λ代表波长, 波长的变化范围为38~44m;v代表煤层速度; f为煤层反射波主频。

由钻孔资料可知, 本区主要煤层C25的厚度为0.4~4.0m, 本区多数孔的煤层厚度小于λ/4。

读取钻孔处T19波和T25波振幅值及煤层厚度值, 将各孔读取的值点入散点图, 求出二者的函数关系式, 可以计算得到勘探线上的煤层厚度, 从而得到区内煤层厚度预测结果(图 6b)。

根据煤层厚度解释理论, 通过地震时间剖面提取煤层振幅计算, 并结合区域地质规律, 拟合钻探资料, 对某区域的C25煤层进行综合解释。该煤层位于C19煤层下部, 为龙潭组煤系地层最深的目的层, 煤层厚度为0.40~3.60m, 煤层厚度较稳定, 平均厚度为2.08m。

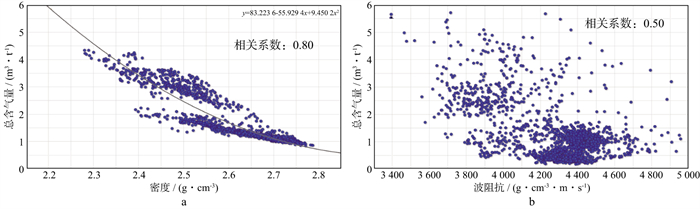

2.1.3 龙潭组煤系气藏含气性预测煤系气藏有利区划分的关键在于含气性预测。结合岩石物理力学参数、测井与地质试验数据综合分析可以预测煤层含气性[25]。根据大村勘探区测井资料可知, 龙潭煤系地层总含气量与密度的相关系数为0.80(图 7), 因此利用地震密度反演预测龙潭组煤系气藏含气量的分布, 得到如下的模拟计算公式:

| $ g=-38.38 \times \rho+74.01 $ | (2) |

|

图 7 煤系气藏总含气量与密度(a)、波阻抗(b)交会显示 |

式中: g为总含气量; ρ为密度。

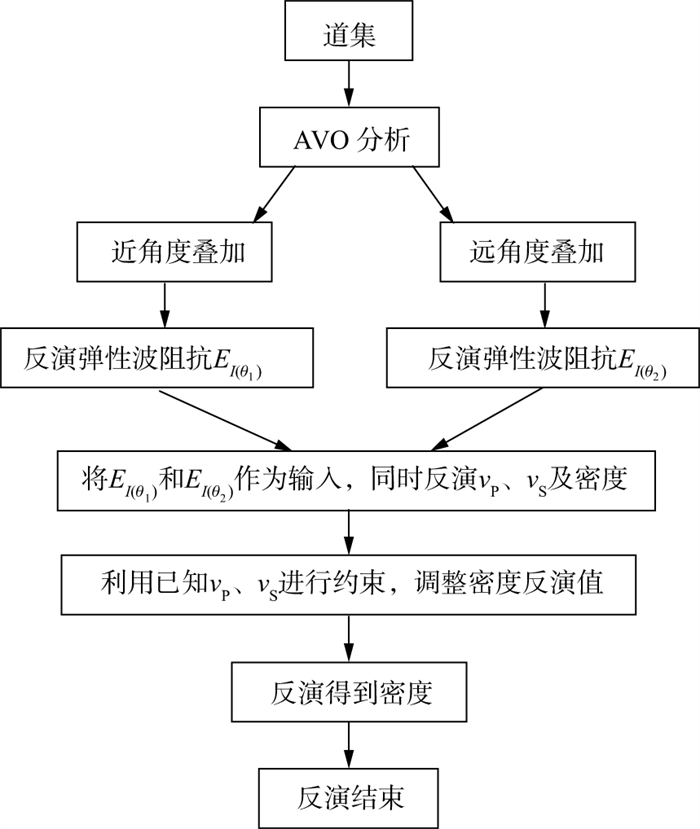

如前所述, 煤系气藏具有相对低纵、横波速度比的特征, 可利用叠前弹性波阻抗反演对含气量进行预测(图 7b)。弹性波阻抗公式由CONNOLLY[26]依据Aki-Richards公式导出:

| $ E_{I(\theta)}=v_{\rm{P}}^{\left(1+\tan ^2 \theta\right)} v_{\mathrm{S}}^{\left(-8 K \sin ^2 \theta\right)} \rho^{\left(1-4 K \sin ^2 \theta\right)} $ | (3) |

式中: EI(θ)为入射角为θ时的弹性波阻抗; vP为纵波速度; vS为横波速度; K为纵横波速比, K=(vP/vS)2。

如图 8所示, 弹性波阻抗反演完成后, 采用联合反演方法, 同时反演vP和vS, 并利用叠前角度叠加剖面, 反演密度参数。该方法的好处在于允许对反演的变量进行约束, 使得反演结果更稳定, 减少多解性。调整反演出的密度参数后, 依据大村勘探区龙潭煤系地层总含气量与密度的相关系数所建立的模拟计算公式计算总含气量。该反演方法区别于常规地层密度反演方法, 能更好地对反演得到的速度模型进行约束(图 9), 从而使最终得到的密度参数更为准确。利用地震资料进行密度反演, 进而计算含气量, 绘制总含气量预测剖面(图 10), 不难发现, 龙潭组煤系气藏的总含气量较高, 横向变化趋势合理, 且与钻井资料、测井资料吻合较好。因此利用地震属性预测龙潭组煤系地层含气性可以较好地辅助煤系气藏的识别并划分有利区。

|

图 8 密度反演流程 |

|

图 9 大村勘探区A-A′剖面速度模型 |

|

图 10 大村勘探区A-A′剖面总含气量预测剖面 |

川南地区二叠系龙潭组是主要的含煤层系, 该区不仅煤层普遍含气, 而且其上、下顶底板泥页岩和砂岩孔、裂隙中均含烷烃气体[3, 6, 19]。

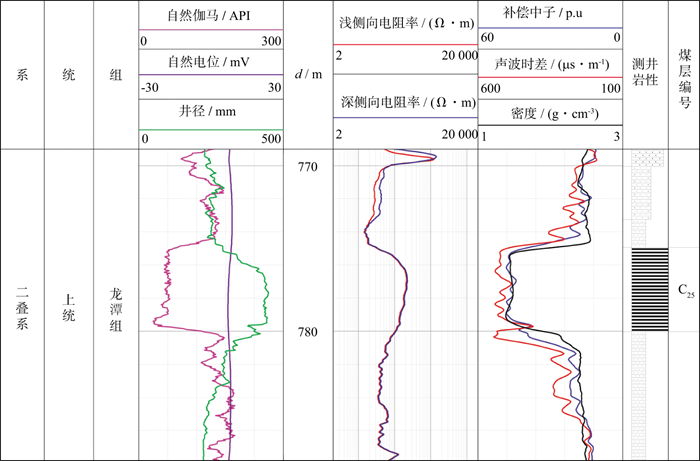

2.2.1 测井曲线特征煤层的“三高(高电阻率、高声波时差、高中子孔隙度)两低(低自然伽马、低密度)”曲线特征明显。优质页岩气层段在测井曲线上具有高自然伽马值的特点, 主要表现为铀元素含量明显增高, 双侧向电阻率(深侧向、浅侧向)为中、低值, 三孔隙度(密度、中子、声波时差)为中值, 低光电截面指数值在高含碳井段补偿密度出现明显低异常[27-28]。致密砂岩气储层具有孔隙度低、渗透率差、孔隙结构复杂、非均质性强等特点。

龙潭组(P3l)主要岩性为泥页岩、砂岩、粉砂岩、碳质泥岩及煤层, 岩性测井响应特征见表 3。

| 表 3 川南地区龙潭组岩性测井响应特征 |

二叠系龙潭组厚度约100m, 以薄、中、厚较稳定型煤层为主(图 11)。分析各主要煤层测井曲线响应平均值、工业组分、含气量及物性解释成果(表 4)可知, C25煤层作为全区主要可采煤层, 煤质较好, 固定碳含量较高, 基本大于70%, 含气量较好。根据构造-沉积相-属性建模方法建立了大村勘探区煤系气储层三维可视化地质模型[29], C14, C16, C19, C23, C25煤层在该区西南部相对较厚, 煤储层分布较均匀, 其中C25煤层为全区发育最厚的煤层, 在中部及东南部地区含气性较好, 与测井解释结果相吻合。

|

图 11 DC-5井龙潭组测井综合解释成果 |

| 表 4 主要煤层测井响应平均值、工业组分、含气量及物性解释成果 |

煤层顶、底板岩性组合不同, 测井曲线相应特征有所差异。岩性优势(次优势)组合的煤层顶、底板岩性均为泥页岩, 表现为低电阻率、高自然伽马, 声波时差随着有机质含量增加呈现增大的趋势, 体积密度呈现相对低值, 随着含气丰度的增加, 中子曲线呈现逐渐减小的变化趋势(图 12)。

|

图 12 C25煤层测井曲线特征 |

当煤层顶、底板岩性为泥质砂岩(粉砂岩)时, 其非均质性较强, 气层所对应的测井响应特征较为复杂, 气层识别难度较大, 多解性突出。因此对砂岩含气层进行解释时, 应加强对岩电实验结果、压汞数据、薄片等资料的研究, 排除岩性影响, 突出气层特征, 建立有代表性的测井解释模型, 从而达到对气层测井响应解释与评价的目的[30]。

煤系气储层结构复杂, 非均质性较强, 利用测井方法勘探煤系气资源, 应综合利用收集的测井资料和各类测试数据, 选择合适的测井参数, 建立模型。对煤层含气量、煤层顶板泥页岩、砂岩层段含气性、含水性及煤层顶底板岩石力学性质等进行解释评价, 主要流程如下。

1) 根据煤层含气量解吸资料, 筛选可靠煤系气解吸数据, 建立煤系气含气量与密度的关系, 分析认为煤系气含气量与密度具有较好的相关性, 计算煤层含气量的公式如(2)式所示。

2) 致密含气砂岩储层的孔隙度和含气性特征在测井资料上表现较弱, 需利用多参数组合, 充分放大测井曲线对气体的响应信号, 消除干扰信号, 制定气层划分标准。

3) 对泥页岩而言, 天然气主要蕴藏在页岩孔隙及裂缝内, 同时也吸附在页岩中的有机质表面, 包括游离气和吸附气。页岩总含气量为吸附气含量与游离气含量之和[31], 其中吸附气含量多采用朗格缪尔方程计算得到。在一定温度, 任一压力条件下, 吸附气含量的计算公式为:

| $ V_{\mathrm{a}}=\frac{P V_{\mathrm{L}}}{P+P_{\mathrm{L}}} $ | (4) |

式中: Va为吸附气含量; P为储层压力; VL为朗格缪尔体积; PL为朗格缪尔压力。

游离气含量计算公式为:

| $ V_{\mathrm{f}}=\frac{\alpha \varphi\left(1-S_{\mathrm{w}}\right)}{B_{\mathrm{g}} \rho_{\mathrm{b}}} $ | (5) |

式中: Vf为游离气含量; α为常数, 值为0.91;Bg为气体体积的压缩因子; φ为有效孔隙度; Sw为含水饱和度; ρb为地层的密度。

因龙潭组煤系气藏中泥页岩、砂岩和煤层存在电性、岩性、物性、含气性等差异, 故测井曲线响应特征各有不同。根据岩层在测井曲线上的不同反映, 我们能有效识别和划分含气层, 结合钻井岩心解析等测试资料, 可对煤系气藏储层进行定量评价。

2.3 物探方法综合评价我们可以利用煤层的地震波反射振幅差异特征对厚度较小的煤层进行厚度预测, 并利用含气量与密度高度相关的物性特征进行煤系气藏的地震属性含气性预测。利用该方法预测煤系地层的空间分布特征时得到的结果分辨率高。川南地区龙潭组地震剖面具有波形特征稳定, 能量较强, 连续性较好的特点, 一般情况下表现为一单强波峰, 单强波峰前常伴一强相位, 为较好标准层。根据大村勘探区的地震勘探结果, 可以有效分辨C14, C19, C25煤层地震反射层, 并且进行追踪对比解释。

采用测井技术可以有效识别煤层, 并且可以对煤层及砂泥岩地层含气量、顶底板岩石力学性质、砂岩层段含气、含水性等进行解释评价, 该技术的纵向识别能力较高。

3 结论由川南煤田龙潭组煤系气藏的勘探成果可知, 在不同勘探阶段, 对煤系气目的层进行识别, 地震及测井方法均有效。

1) 川南地区龙潭组煤系地层中煤系气勘探潜力大, 该层系中煤层、泥页岩、砂岩均含气, 组合形成以Ⅰ1型为代表的优势气藏组合。

2) 由煤系气藏测井响应特征可知, 利用测井方法识别煤系气藏是一种经济有效的手段, 将其与煤储层岩心化验的测试资料相结合, 可以进一步提高测井解释精度, 形成一套适用于煤系气勘探的测井精细解释方法。

3) 利用相位、振幅、弹性阻抗等地震属性反演方法, 可以克服煤层厚度薄、常规地震反演方法精度低、稳定性差等不足, 得到煤系气藏的分布特征及厚度, 预测的含气量与验证情况吻合。因此形成了川南地区煤系气藏识别的地震勘探关键技术。

物探方法在煤系气的勘探中发挥了重要作用, 今后的工作中应继续开展提高地震资料目的层分辨率的技术攻关。

| [1] |

邹才能, 杨智, 黄士鹏, 等. 煤系天然气的资源类型、形成分布与发展前景[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(3): 433-442. ZOU C N, YANG Z, HUANG S P, et al. Resource types, formation, distribution and prospects of coal-measure gas[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019, 46(3): 433-442. |

| [2] |

秦勇, 吴建光, 李国璋, 等. 煤系气开采模式探索及先导工程示范[J]. 煤炭学报, 2020, 45(7): 2513-2522. QIN Y, WU J G, LI G Z, et al. Patterns and pilot project demonstration of coal measures gas production[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(7): 2513-2522. |

| [3] |

尹中山, 蒋琦, 熊建龙, 等. 川南煤田龙潭组煤系泥页岩气与煤系气组合模式及合采前景分析[J]. 中国煤炭地质, 2019, 31(5): 30-35. YIN Z S, JIANG Q, XIONG J L, et al. Longtan formation coal measures argillutite gas and CBM association mode and joint exploitation prospect analysis in southern Sichuan Coalfield[J]. Coal Geology of China, 2019, 31(5): 30-35. |

| [4] |

刘安然, 巫晓兵, 胡俊仁. 川南海陆过渡相页岩气地质特征及其意义: 以石宝向斜为例[J]. 四川地质学报, 2019, 39(2): 252-256. LIU A R, WU X B, HU J R. Geological features and their significance of marine-continental transitional facies shale gas reservoir in south Sichuan[J]. Acta Geologica Sichuan, 2019, 39(2): 252-256. |

| [5] |

迟焕鹏, 毕彩芹, 单衍胜, 等. 基于川高地1井的川南地区煤系非常规天然气有利层位分析[J]. 中国矿业, 2018, 27(8): 172-177. CHI H P, BI C Q, SHAN Y S, et al. Favorable layers analysis of unconventional gas in coal measure strata in southern Sichuan based on well CGD-1[J]. China Mining Magazine, 2018, 27(8): 172-177. |

| [6] |

柯军, 尹中山, 赵文峰, 等. 古蔺叙永地区煤系气勘探开发前景分析[J]. 天然气与石油, 2019, 37(5): 79-84. KE J, YIN Z S, ZHAO W F, et al. Analysis on exploration and development prospects of coalbed methane in the area of Xuyong and Gulin County[J]. Natural Gas and Oil, 2019, 37(5): 79-84. |

| [7] |

付红弘, 马彦良, 江林, 等. 长宁地区龙潭组煤系气资源潜力预测[J]. 第31届全国天然气学术年会(2019)论文集(非常规气藏), 2019, 375-383. FU H H, MA Y L, JIANG L, et al. Prediction of coal bed methane resource potential in longtan formation of Changning Area[J]. Proceedings of the 31st national natural gas academic annual conference(unconventional gas reservoir), 2019, 375-383. |

| [8] |

RAMOS A C B, DAVIS T L. 3-D AVO analysis and modeling applied to fracture detection in coalbed methane reservoirs[J]. Geophysics, 1997, 62(6): 1683-1695. DOI:10.1190/1.1444268 |

| [9] |

CHEN X P, HUO Q M, LIN J D, et al. Theory of CBM AVO: Ⅰ.Characteristics of anomaly and why it is so[J]. Geophysics, 2014, 79(2): D55-D65. DOI:10.1190/geo2013-0195.1 |

| [10] |

彭苏萍, 杜文凤, 殷裁云, 等. 高丰度煤系气富集区地球物理识别[J]. 煤炭学报, 2014, 39(8): 1398-1403. PENG S P, DU W F, YIN C Y, et al. Geophysical identification of high abundance coalbed methane rich region[J]. Journal of China Coal Society, 2014, 39(8): 1398-1403. |

| [11] |

霍丽娜, 徐礼贵, 邵林海, 等. 煤系气"甜点区"地震预测技术及其应用[J]. 天然气工业, 2014, 34(8): 46-52. HUO L N, XU L G, SHAO L H, et al. Seismic prediction technologies of CBM sweet spots and their application[J]. Natural Gas Industry, 2014, 34(8): 46-52. |

| [12] |

刘志伟, 陈信平, 司国帅, 等. 煤系气AVO分析预处理关键技术[J]. 煤炭学报, 2016, 41(增刊2): 482-490. LIU Z W, CHEN X P, SI G S, et al. Key preprocessing technology for CBM AVO analysis[J]. Journal of China Coal Society, 2016, 41(S2): 482-490. |

| [13] |

张留荣, 曾维望. 地震技术在煤系气勘探开发中的应用现状与发展趋势[J]. 中国煤炭地质, 2017, 29(6): 68-73. ZHANG L R, ZENG W W. Application status quo and development trendof seismic prospecting technology in CBM exploitation[J]. Coal Geology of China, 2017, 29(6): 68-73. |

| [14] |

田忠斌, 李娟, 申有义, 等. OVT域处理技术在沁水盆地深部煤系气勘探中的应用[J]. 煤田地质与勘探, 2020, 48(6): 93-102. TIAN Z B, LI J, SHEN Y Y, et al. The application of OVT domain processing technology in deep CBM exploration in Qinshui Basin[J]. Coal Geology & Exploration, 2020, 48(6): 93-102. |

| [15] |

金学良, 王琦. 煤矿采区高密度三维地震勘探模式与效果[J]. 煤田地质与勘探, 2020, 48(6): 1-7. JIN X L, WANG Q. Pattern and effect of the high density 3D seismic exploration in coal mining districts[J]. Coal Geology & Exploration, 2020, 48(6): 1-7. |

| [16] |

侯泽明, 杨德义. 山西煤矿采区高密度三维地震勘探综述[J]. 煤田地质与勘探, 2020, 48(6): 15-24. HOU Z M, YANG D Y. Summary of high density 3D seismic exploration in the mining districts of coal mines in Shanxi Province[J]. Coal Geology & Exploration, 2020, 48(6): 15-24. |

| [17] |

陈涛, 张占松, 周雪晴, 等. 基于测井参数优选的煤层含气量预测模型[J]. 煤田地质与勘探, 2021, 49(3): 227-235. CHEN T, ZHANG Z S, ZHOU X Q, et al. Prediction model of coalbed methane content based on well logging parameter optimization[J]. Coal Geology & Exploration, 2021, 49(3): 227-235. |

| [18] |

王勃, 梁兴, 马斌, 等. 川南筠连地区煤系气地质特征与富集规律[J]. 断块油气田, 2021, 28(3): 311-317. WANG B, LIANG X, MA B, et al. Geological characteristics and enrichment rule of the CBM in Junlian area of southern Sichuan[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2021, 28(3): 311-317. |

| [19] |

李贵红. 筠连煤田晚二叠世煤系页岩储层初步评价[J]. 煤炭科学技术, 2015, 43(10): 127-132. LI G H. Preliminary assessment for shale reservoir of Late Permian coal measures in Junlian Coalfield[J]. Coal Science and Technology, 2015, 43(10): 127-132. |

| [20] |

杨籼, 方坤, 罗鹏, 等. 川南古叙地区LD1井龙潭组海陆过渡相泥页岩地质特征及其含气性[J]. 沉积与特提斯地质, 2021, 41(3): 446-453. YANG X, FANG K, LUO P, et al. Geological characteristics and gas bearing capacity of shale from transitional marine-continental facies of Longtan Formation: A case study from the Well LD1 in Gulin-Xuyong, southern Sichuan[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2021, 41(3): 446-453. |

| [21] |

汤红伟. 煤系气地震勘探技术研究现状及发展趋势[J]. 煤炭技术, 2012, 31(3): 164-167. TANG H W. Present and future of seismic exploration technology applied in CBM[J]. Coal Technology, 2012, 31(3): 164-167. |

| [22] |

李源, 陈胜, 王鹏, 等. 川南地区下二叠统茅口组岩溶储集体地震识别[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(5): 529-540. LI Y, CHEN S, WANG P, et al. Seismic response identification of Karst reservoir in Lower Permian Maokou formation in southern Sichuan Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2021, 42(5): 529-540. |

| [23] |

刘雯林. 煤系气地球物理响应特征分析[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(2): 113-115. LIU W L. Geophysical response characteristics of coal bed methane[J]. Lithologic Reservoirs, 2009, 21(2): 113-115. |

| [24] |

李飞, 鲍怀伟, 王晶. 利用反射波能量、振幅等属性解释煤层厚度的研究[J]. 煤矿开采, 2013, 18(4): 21-23. LI F, BAO H W, WANG J. Research on applying reflected wave energy and amplitude to explaining coal-seam thickness[J]. Coal Mining Technology, 2013, 18(4): 21-23. |

| [25] |

武庆宇. 保德地区煤系气测井解释方法研究[D]. 东营: 中国石油大学(华东), 2018 WU Q Y. Study on logging interpretation method of coalbed methane on Baode area[D]. Dongying: China University of Petroleum (Huadong), 2018 |

| [26] |

CONNOLLY P. Elastic impedance[J]. The Leading Edge, 1999, 18(4): 438-452. |

| [27] |

杨小兵, 杨争发, 谢冰, 等. 页岩气储层测井解释评价技术[J]. 天然气工业, 2012, 32(9): 33-36. YANG X B, YANG Z F, XIE B, et al. Log interpretation and evaluation of shale gas reservoirs[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32(9): 33-36. |

| [28] |

王海青. 煤系地层游离气测井识别与定量评价研究[D]. 东营: 中国石油大学(华东), 2016 WANG H Q. Well-logging identification and quantitative evaluation of free gas in coal measure strata[D]. Dongying: China University of Petroleum (Huadong), 2016 |

| [29] |

朱冉. 川南煤田大村勘查区煤系气地质建模研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2017 ZHU R. The geological modeling of coalbed methane in the exploration area of the Dacun Coalfield in south sicuan[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2017 |

| [30] |

孙越. 鄂尔多斯盆地煤系地层致密砂岩气测井解释方法研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2013 SUN Y. Study on logging evaluation method of tight gas-bearing sandstone coal layer in Erodos basin[D]. Daqing: Northeast Petroleum University, 2013 |

| [31] |

钟光海, 陈丽清, 廖茂杰, 等. 页岩气储层品质测井综合评价[J]. 天然气工业, 2020, 40(2): 54-60. ZHONG G H, CHEN L Q, LIAO M J, et al. Comprehensive evaluation of shale gas reservoir quality by logging[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(2): 54-60. |