2. 华阳新材料科技集团有限公司, 山西 阳泉 045000;

3. 安徽万泰地球物理技术有限公司, 安徽 合肥 230601;

4. 河海大学海洋学院, 江苏 南京 210024;

5. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

2. Huayang New Material Technology Group Ltd., Yangquan 045000, China;

3. Anhui Wantai Geophysical Technology Co., Ltd., Hefei 230601, China;

4. College of Oceanography, Hohai University, Nanjing 210024, China;

5. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

煤层气是烃类气体资源, 一般聚集在煤层及其上、下岩层中。此外, 煤层气在煤矿生产中属于灾害性气体, 对其合理地抽采及利用能够保障煤炭开采的安全性, 增加清洁能源供应量以及减少温室气体排放量[1], 对我国能源结构的改善和实现“双碳”目标意义重大[2]。我国煤层气资源的特点是资源量较大、种类多, 但储层条件较差, 其中我国大多数煤层气井具有单井产量低和产量爬坡期长等特征[3]。水力压裂技术作为一种油气藏改造的重要手段, 通过提高煤层的渗透率而提高煤层气的产量[4-5]。对于煤层气水力压裂来说, 需要准确评价压裂产生的裂缝分布情况, 进而有助于布设合适的压裂井位置和使用有效的压裂工程参数。如果压裂井之间的间距过大导致相邻井储层改造区域存在压裂空白区, 一方面会导致煤层气资源的浪费, 另一方面会导致潜在的瓦斯突出风险。如果压裂井之间的间距过小, 使得相邻井储层改造区域重叠过多, 会导致不必要的压裂工程支出。

在水力压裂过程中, 伴随着破裂的产生, 同时会发生大量的微地震事件[6-7]。通过微地震监测, 对微地震事件产生的波形进行采集和分析, 进而分析压裂过程对储层的改造和压裂效果评价。水力压裂评价通常是利用微地震时空分布刻画裂缝的三维时空分布特征, 以及与水力压裂过程的关系[8-13]。压裂除了产生微地震外, 还可能激活先存断层, 产生较大震级地震, 影响煤田生产的安全性[7, 14-15]。

微地震监测已经被广泛应用于致密油气藏开发过程的监测, 其监测方式主要分为井中监测和地面监测[4, 10, 16]。井中微地震监测的优点是噪声相对地面监测要小很多, 因此微震波形的信噪比较高且有较好的深度约束[17]。相比来说, 地面微地震监测有较好的方位覆盖和较高的水平精度, 但受地表附近噪声和衰减的影响, 可能监测不到微弱的微震事件[4, 10, 16, 18-19]。

利用微地震事件的空间分布可以刻画压裂裂缝的分布并对压裂体积进行估算[9, 20-22]。因此对于微地震监测来说, 微地震定位精度是关键。但由于微地震信号本身信噪比较低[6], 因此人工或者自动拾取的到时存在一定的误差, 而用于定位的速度模型也会存在一定误差, 再加上观测系统的影响, 基于绝对到时的传统定位方法会存在一些偏差。WALDHAUSER等[23]提出了双差地震定位方法(hypoDD), 这是一种相对地震定位方法, 给出的是地震的相对位置。双差地震定位利用事件对的相对走时差减少地震共同射线路径上由速度模型引起的误差。在双差地震定位的基础上, ZHANG等[24]提出双差地震定位和速度层析成像方法(TomoDD)。该方法使用地震对到时差数据与事件的绝对走时数据, 可以同时很好地反演源区内外的速度结构以及地震事件的相对和绝对位置[24-25]。

双差地震定位和速度层析成像方法因为利用了更高精度的地震对到时差数据, 并且同时进行地震定位和速度成像, 可以得到更准确的地震位置[24]。同时因为裂缝和流体的存在, 水力压裂对目标储层的改造会导致物性发生变化, 因此通过确定速度异常的范围可以对压裂进行评价。缪思钰等[21]利用双差地震成像对页岩气水力压裂效果进行了评价, 发现在目标储层存在明显的vP低异常, 而且微震主要位于低速异常区域。

目前对于煤层气水力压裂的微地震监测还未普遍开展, 对水力压裂效果缺乏定量评价。本研究利用山西某煤矿开展的两口地面煤层气抽采井水力压裂地面微地震监测数据, 利用双差地震定位和成像算法, 确定微地震的空间分布和压裂煤层的速度变化, 进而对压裂效果进行评价。

本文主要采用LOMAX等[26-27]提出的NonLinLoc地震定位技术通过网格搜索绝对定位方法实现对震源位置的初始定位, 最后利用双差地震成像方法实现微地震的精确定位及对研究区域的速度成像和波速比成像[24-25, 28], 以全面评价水力压裂对目标煤层的改造。

1 双差地震定位及成像方法双差地震定位方法(hypoDD)是一种相对定位方法[23]。此方法通过利用事件对到同一个观测台站的相对走时差, 消除事件对相同传播路径上速度模型的误差, 从而提高相对定位的精度。双差地震定位方法简单描述如下。

根据地震射线理论, i代表地震事件, k为观测到地震事件的台站, T为地震到时, 它可以表示为发震时刻和地震走时之和, 即:

| $ T_k^i=\tau^i+\int\limits_i^k u \mathrm{~d} s $ | (1) |

式中: τi是事件i的发震时刻; u是地震波慢度; ds是离散的射线路径中的微段。由于到时和震源位置之间的非线性关系, 可以用截断泰勒级数展开将等式(1)线性化。通过对地震位置和发震时刻以及地震慢度的扰动, 可以得到:

| $ r_k^i=\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^i}{\partial x_l^i} \Delta x_l^i+\Delta \tau^i+\int\limits_i^k \delta u \mathrm{~d} s $ | (2) |

式中: rki表示观测走时和理论走时的差值; Δxl(l=1, 2, 3)和δu分别表示地震位置在x, y, z方向和慢度场的扰动。

对于一个事件对i和j到同一个台站k, 可以得到双差地震成像的表达式[22]:

| $ \begin{gathered} \gamma_k^i-\gamma_k^j=\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^i}{\partial x_l^i} \Delta x_l^i+\Delta \tau^i+\int\limits_i^k \delta u \mathrm{~d} s- \\ \sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^j}{\partial x_l^j} \Delta x_l^j-\Delta \tau^j-\int\limits_j^k \delta u \mathrm{~d} s \end{gathered} $ | (3) |

它还可以表示为:

| $ \mathrm{d} r_k^{i j}=r_k^i-r_k^j=\left(T_k^i-T_k^j\right)^o-\left(T_k^i-T_k^j\right)^m $ | (4) |

式中: drkij就是所谓的双差, 其中(Tki-Tkj)o和(Tki-Tkj)m分别表示事件对i和j到同一个台站k的观测走时差和理论走时差。相对走时差可以通过地震目录绝对走时相减或者波形互相关技术计算得到,二者可以同时用于方程(4)。

当地震事件对之间的距离远小于它们到台站的距离及地震速度模型的不均匀尺度时, 可以认为事件对的射线路径几乎相同, 此时方程(4)可以变为:

| $ \mathrm{d} r_k^{i j}=\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^i}{\partial x_l^i} \Delta x_l^i+\Delta \tau^i-\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^j}{\partial x_l^j} \Delta x_l^j-\Delta \tau^j $ | (5) |

这就是所谓的双差地震定位方法。

当地震事件对之间的距离较大并且地层速度变化剧烈时, 震源区附近的速度变化会影响地震定位的精度。为了解决该问题, 基于公式(2)和公式(4), ZHANG等[24]发展了双差地震成像方法(TomoDD), 可以同时反演地震位置和速度结构, 具体的方法如下:

| $ \left\{\begin{array}{l} r_k^i=\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^i}{\partial x_l^i} \Delta x_i^j+\Delta \tau^i+\int\limits_i^k \delta u \mathrm{~d} s \quad \text { 绝对走时数据 } \\ \gamma_k^i-\gamma_k^j=\sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^i}{\partial x_l^i} \Delta x_i^j+\Delta \tau^i+\int\limits_i^k \delta u \mathrm{~d} s- \\ \quad\quad \sum\limits_{l=1}^3 \frac{\partial T_k^j}{\partial x_l^i} \Delta x_i^j-\Delta \tau^j-\int\limits_i^k \delta u \mathrm{~d} s \quad \text { 相对走时数据 } \end{array}\right. $ | (6) |

其中主要使用3种类型的数据, 即绝对走时数据、从地震目录中构建的地震对走时差数据以及利用波形互相关方法计算得到的地震对走时差数据。

TomoDD使用了一种分级加权策略。首先, 赋予地震目录数据(包括绝对和相对走时数据)比较大的权值, 得到比较好的地震绝对位置和大尺度的绝对速度结构; 然后, 再主要使用从地震目录构建的相对走时数据得到比较精确的地震位置和震源区域的速度结构; 最后, 再赋予互相关走时差数据比较大的权值, 从而进一步提高地震事件的相对位置及震源区的速度结构。

除了vP与vS结构, vP/vS也能够更好地约束岩石物性以及流体的分布。ZHANG等[29]改进了TomoDD方法, 通过加入S-P(Ts-Tp)到时差数据对vP/vS进行反演。由于S-P数据相对缺乏, 恢复的vP/vS模型虽然可靠, 但缺乏良好的分辨率[28]。直接用vP模型除以相应的vS模型虽然也可以得出vP/vS模型, 但这种方式反演的vP/vS模型可能不可靠。GUO等[28]提出了改进的TomoDDMC方法, 利用P波、S波和S-P绝对和相对数据获得具有更高分辨率的可靠vP/vS模型, 并生成准确的vP和vS模型以及地震重定位结果。因此, 采用TomoDDMC方法开展煤层气水力压裂微地震定位和速度成像研究。

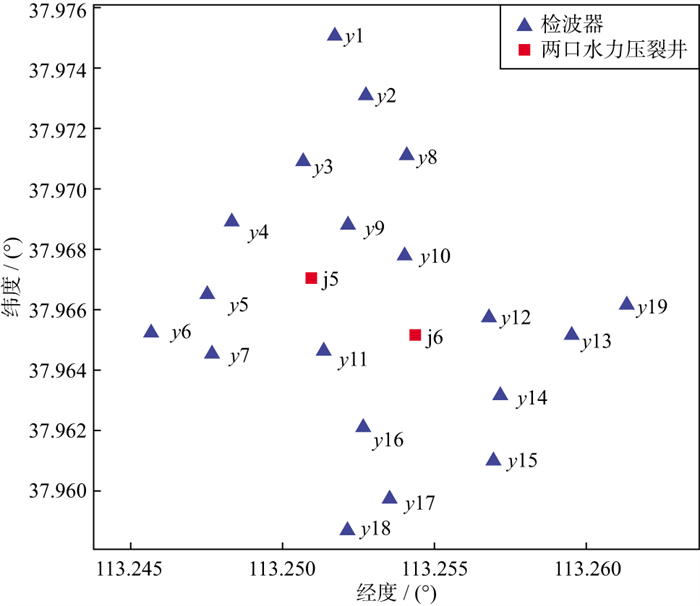

2 微地震监测数据对中国山西某煤矿两口煤层气水力压裂井地面微地震监测数据进行研究。研究区多为山地地形, 压裂煤层为石炭系太原组煤层, 埋深距离地表500~600m, 平均厚度为3.33m。针对这两口井的水力压裂, 地面微地震监测系统布设在以井口为中心的600m区域内(图 1)。现场共布设19个传感器, 监测点分别以大约200, 400, 600m为半径形成环形微地震监测台网, 分散分布以覆盖水力压裂所引起的煤层裂缝扩展区域, 台站的平均海拔为1273.5m。由于微震信号震级小, 信号频率从几十赫兹到几百赫兹, 范围较大, 因此微震监测系统采用了高灵敏度较宽频带的三分量微震传感器。为提高数据信噪比, 采用钻孔方式安装, 打孔深度10~20m。检波器位置及井位如图 1所示。

|

图 1 地面检波器及井位平面位置 |

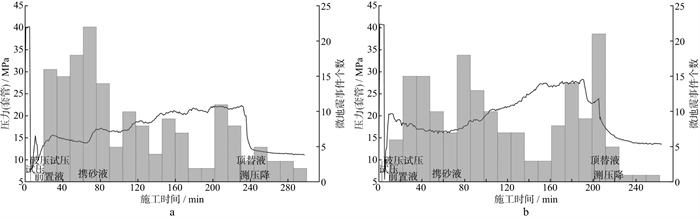

采用STA/LTA(短时窗平均/长时窗平均)地震事件检测算法, 从连续的微地震监测数据中检测到两口水力压裂井产生的346个微震事件, 震级分布在-1.0~-2.0。每口井的压裂时长均为4~5h, 分为试压、破压试压、前置液、携砂液、顶替液和测压降6个阶段。在试压和破压试压阶段均未检测到有效微地震信号, 而前置液和携砂液阶段产生大量的微地震信号, 占所有压裂段内有效信号的80%以上。顶替液和测压降阶段也产生了一些微地震信号, 但在测压降后不产生微震或产生非常少量的微震信号(表 1, 图 2)。其中在图 1中, j5井压裂海拔为762~765m, j6井的压裂海拔为733~735m。

| 表 1 压裂各阶段每口井接收的微震事件数 |

|

图 2 两口井水力压裂期间压力变化曲线与微震数量统计 a j5井; b j6井 |

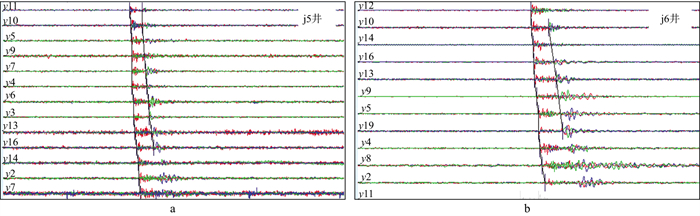

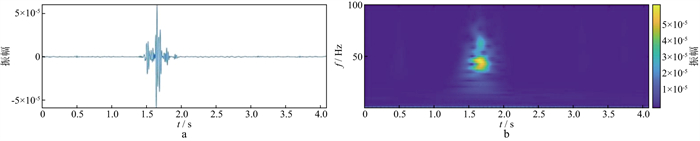

图 3显示了两口井水力压裂过程产生的典型微地震信号。可以看出, 除了P波信号外, 还可以看出明显的S波信号, 表明这些微地震的产生以剪切破裂为主。图 4a显示了其中的一个微地震波形, P波能量弱、S波能量相对较强, 波形延续时间大约为0.5s。时频分析显示数据的主频为40~50Hz(图 4b)。

|

图 3 两口水力压裂井检测到的典型微地震波形 a j5井; b j6井 |

|

图 4 一个典型的微地震波形(a)及对应的时频分析结果(b) |

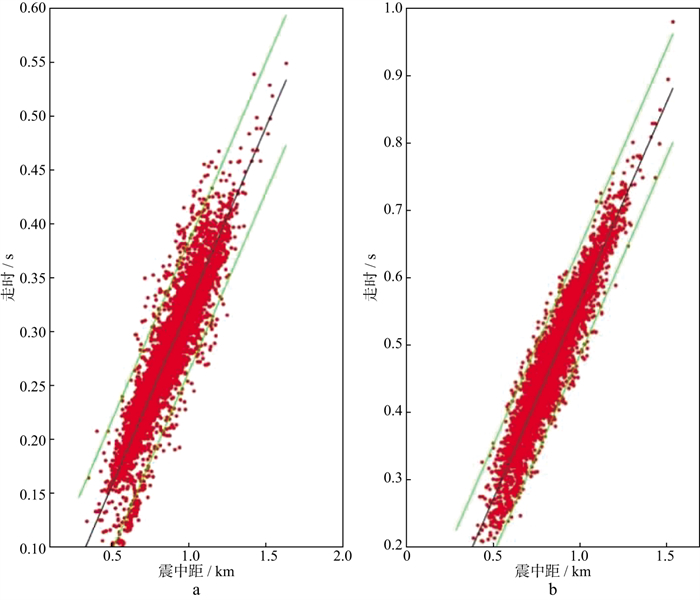

为了得到准确的P波和S波到时, 在AIC自动拾取的基础上我们又进行了人工质量控制, 一共得到P波绝对到时2904个, S波绝对到时2411个。我们先用NonLinLoc网格搜索方法获得地震的初始定位[25]。图 5显示了在初步定位基础上得到的地震P波和S波时距曲线, 首先将偏差较大的地震到时数据予以删除, 从而得到最终的绝对走时数据、地震目录走时差数据及地震事件信息文件。对于双差定位和双差成像, 我们构建了3384个事件对, 对应了48542个P波相对走时和24681个S波相对走时。

|

图 5 P波(a)和S波(b)的时距曲线(红色点表示每个数据对应的走时及震中距, 绿色直线内的数据为选择的有效数据) |

由于成像的区域较小, 因此将该区域的初始速度模型设定为一个均匀速度, 并根据测井曲线进行估算。选取x坐标轴沿东西方向, y坐标轴沿南北方向, 反演用的网格间距在x, y方向上均为100m, 范围-900~900m。在深度方向上, 网格设定在z=-1400, -1100, -800, -700, -600, -400, 0m, 其中, 0为平均海平面, z轴向下为正。

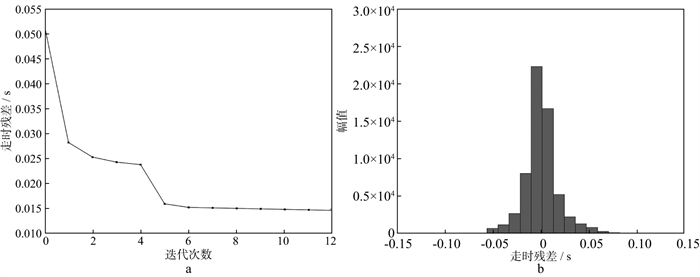

对于双差地震成像一共进行了12次迭代, 反演的前4次迭代对绝对走时数据赋予较大的权值, 在后面5到12次迭代对相对走时数据给予了更高的权重。图 6显示反演残差随着迭代次数增加的变化曲线以及最终的走时残差分布直方图。可以看出, 走时残差在反演之后集中在-0.05~0.05s, 大致呈高斯分布, 表示模型与数据拟合较好。均方根走时残差随着迭代次数增加而逐渐降低, 在第6次迭代后, 走时残差减小到约0.015s后逐渐收敛。

|

图 6 走时残差随着迭代次数的变化曲线(a)和最终残差分布直方图(b) |

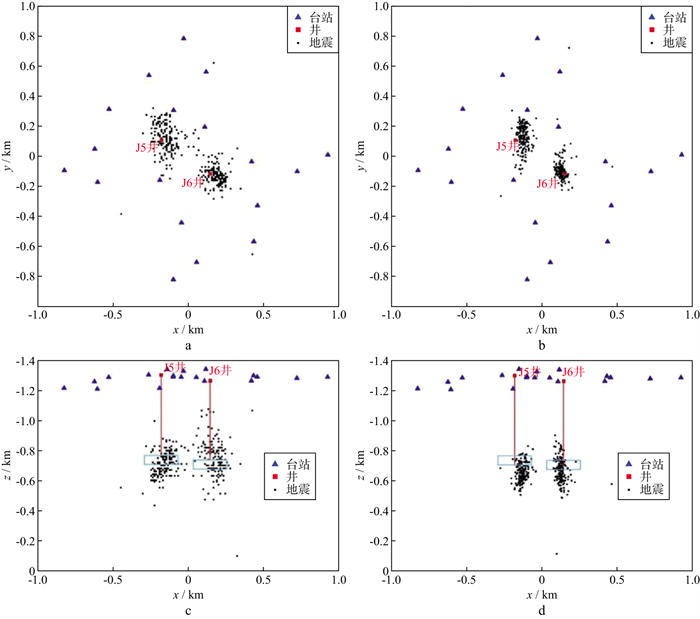

图 7比较了NonLinLoc网格搜索法及双差成像定位的结果。由于拾取到时存在误差, 以及给定初始速度模型也存在误差, 网格搜索法定位精度较低, 结果受网格大小的设置影响较大。NonLinLoc用后验概率密度函数(probability density function, PDF)的最大似然点作为震源最优解。利用PDF散点图的空间离散程度估计定位结果不确定度的大小[27], 得到的水平定位误差约为160m, 深度方向上的定位误差为220m。经过统计, TomoDD定位结果的P波走时残差约为0.012s, S波走时残差约为0.024s。估算出的定位误差在40m左右, 相比NonLinLoc定位结果有了很大的提高。相比较而言, TomoDD重定位结果给出的地震事件更聚集, 并且更能显示出线性特征。整体可以看出, 在水平方向上微地震事件呈南北方向展布, 在深度方向上的延展超过300m。对于j5压裂井, 产生的微地震事件主要分布在压裂井的东侧以及压裂区域的下方; 而对于j6压裂井, 微地震事件主要分布在压裂井的西侧, 在压裂深度的上下区域都有延伸, 但在下方延伸得更远。

|

图 7 NonLinLoc网格搜索和双差成像(TomoDD)地震定位结果比较 a NonLinLoc定位结果俯视图; b TomoDD定位结果俯视图; c NonLinLoc定位结果侧视图; d TomoDD定位结果侧视图 |

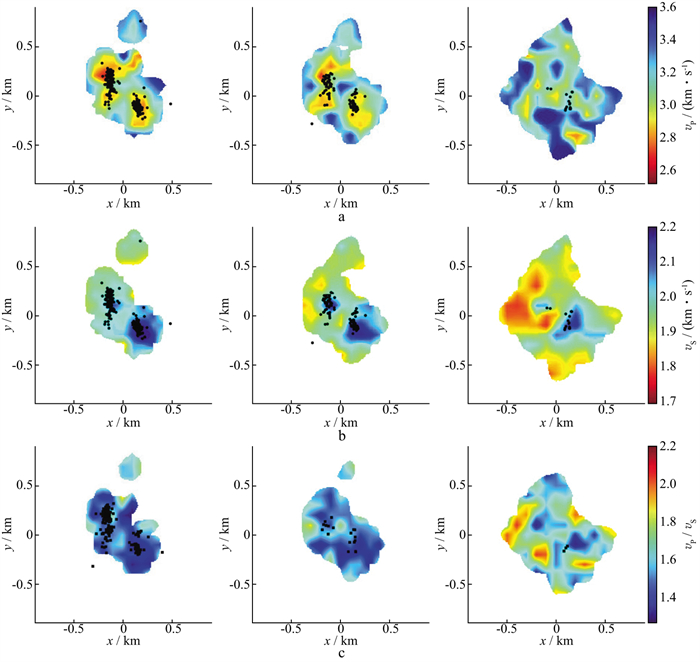

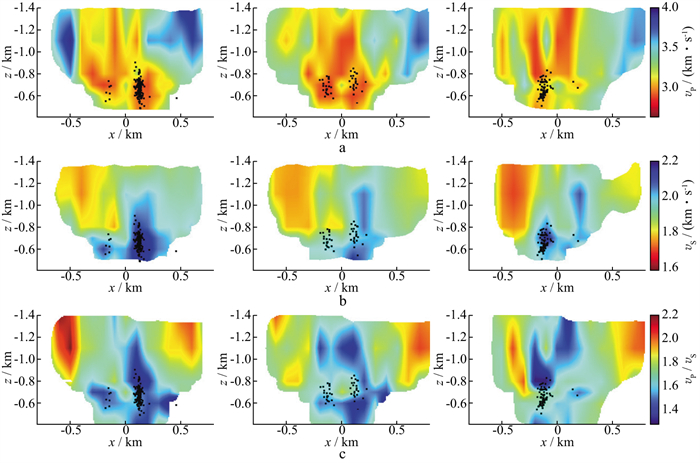

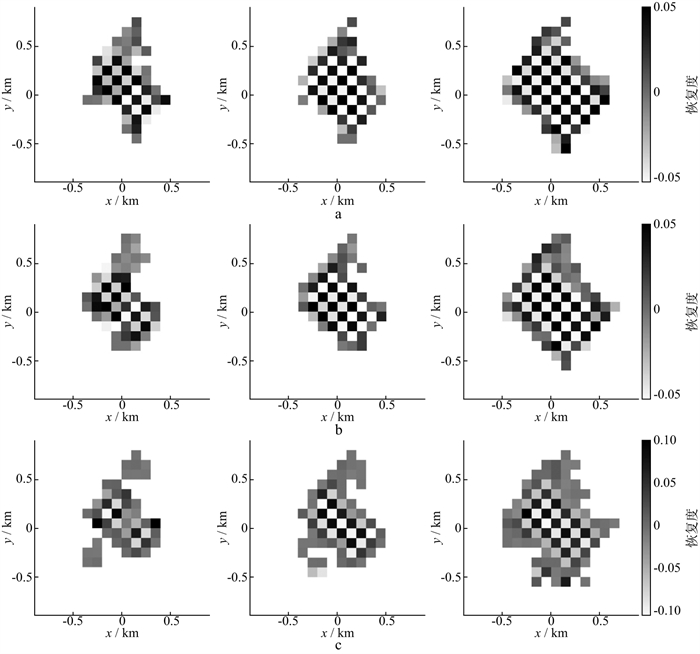

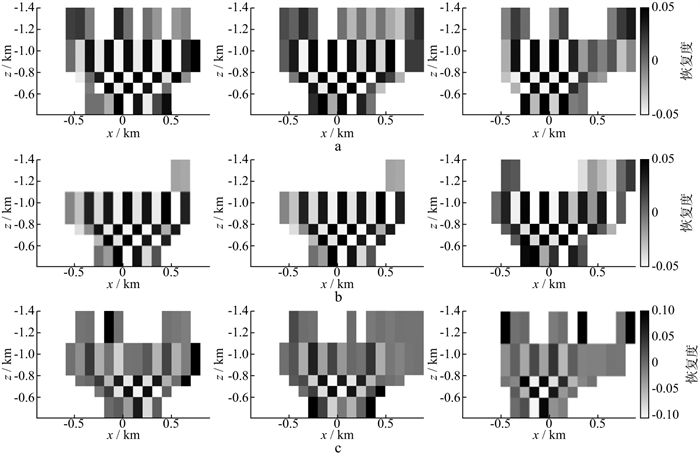

图 8显示了在z=-600, -700和-800m不同深度vP, vS和vP/vS的分布。图 9显示了沿着南北向速度剖面的分布, 位置分别为y=-100m, y=0和y=100m。可以看出微地震主要位于低vP、高vS和低vP/vS异常的区域。例如在深度-700m处, 可以明显看到, 与两口井关联的微地震簇聚集在低vP异常区, 两个簇之间存在微震空白区, 并且空白区呈现相对较高vP异常。同样对于vS和vP/vS, 微震所在区域和微震空白区相比, 也存在明显的区别。为了评价速度模型的分辨率, 我们使用了传统的棋盘分辨率分析方法。对于正演棋盘模型, 通过在一维速度模型相邻网格点添加±5%速度交替扰动来生成。vP和vS速度模型异常相反, 这样对应的vP/vS模型也呈现为棋盘模型。构建完棋盘模型后, 我们可以构建和实际数据分布相同的正演数据集, 然后利用和实际数据反演相同的反演策略, 恢复棋盘模型。图 10和图 11分别显示了不同深度和沿着南北向两条剖面的棋盘恢复结果。如果棋盘结构恢复得好, 就表明对应区域的模型分辨率高。从图 10可以看出, 在微地震分布密集的-700m和-800m深度, 速度模型有较高的分辨率, 可以准确地恢复大部分的棋盘模型, 但在平均海拔600m处分辨率相对较低。总体来说, 微地震分布区域vP, vS和vP/vS模型都有比较高的分辨率。类似的现象在图 11上也清晰地显示出来。一般来说, 速度棋盘模型的恢复受传感器的分布和微地震分布的影响。

|

图 8 在z=-600, -700和-800m深度的速度分布(黑色的点代表地震位置) a vP模型; b vS模型; c vP/vS模型 |

|

图 9 沿着y=-100, 0和100m的速度纵剖面(黑色的点代表地震位置) a vP模型; b vS模型; c vP/vS模型 |

|

图 10 在z=-600, -700, -800m恢复的棋盘速度模型 a vP模型; b vS模型; c vP/vS模型 |

|

图 11 沿着y=-100, 0, 100m的不同速度模型棋盘恢复剖面 a vP模型; b vS模型; c vP/vS模型 |

本研究针对两口煤层气水力压裂井地面微地震监测数据开展研究, 从微震的时间和空间分布以及速度异常的分布特征来评价水力压裂效果和裂缝的分布。首先从时间分布来看, j5井和j6井在前置液过程之后均有微震信号的产生, 并主要集中在前置液和携砂液阶段(图 2)。由压力曲线图可以看出, j6井在20min左右压力明显下降时有大量微震信号产生, 可以推测在水力压裂的作用下形成了裂缝并导致大量的微震事件, 并且裂缝自然延伸时压力逐渐下降。j5井在整个压裂过程中均具有较多的微震信号产生, 由压力曲线图可以看出, 在22min油压明显下降时, 有大量微震信号产生, 表明此时形成了裂缝。后面压裂至190min时出现压力缓慢波动上升后下降至平稳, 可能裂缝在垂向延伸时穿过了低应力层, 或者沟通了天然裂缝(图 2)。

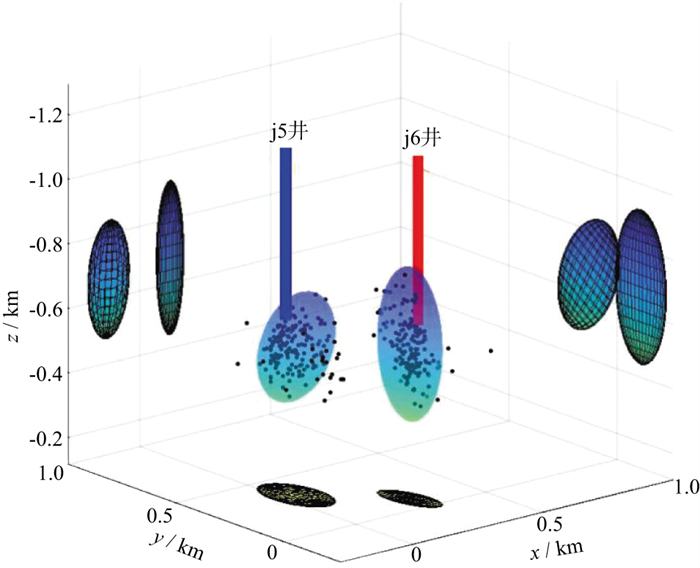

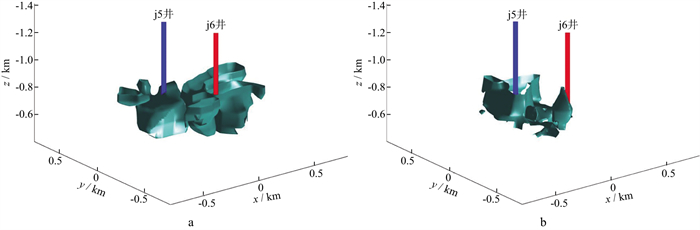

水力压裂产生的裂缝的延伸方向往往沿着平行于最大水平主压应力(SHmax)的方向[6]。从定位结果来看(图 7), 两口井水力压裂过程所产生的微地震都呈南北向展布, 与当地最大主应力方向一致, 表明这些微地震事件对应水力压裂所产生的裂缝。两口井的微震事件簇整体呈现椭球状分布, 可以根据微震事件的空间分布对裂缝体积进行估算(图 12)。j5井压裂改造体积大约0.0107km3, j6井压裂改造体积大约0.0097km3。两个微地震事件簇在空间上相互独立, 表明两口相邻压裂井对目标储层的改造不存在重叠区域, 即存在压裂空白区。这个压裂空白区的存在一方面造成煤层气资源的浪费, 另一方面导致潜在的瓦斯突出危险。因此地面微地震监测结果表明压裂井之间的间距过大, 应该适当缩小压裂井之间的间距。对于两口水力压裂井来说, 产生的微地震事件分布并没有以压裂井为中心对称围绕在井的周围。在水平方向上, 微地震事件主要分布在j5井的东侧, j6井的西侧。由于微震监测系统是环绕压裂井均匀分布, 因此裂缝的非对称性分布不是由于监测系统的偏差导致的。微震分布的非对称性一方面可能是由于射孔位置偏差导致的压裂液方向偏差[30], 另一方面可能是由于压裂井附近岩性存在差异[31-32]。在深度方向上, 两口水力压裂井产生的微震延伸都超过了300m(j5井约300m, j6井约390m), 而且在压裂深度以深的区域延伸范围更大, 表明压裂改造的区域并不只是局限在目标煤层。实际这种现象在页岩气水力压裂微震监测中已被发现[6, 33], 在垂直方向上裂缝的延伸可达上千米[33]。考虑到深度方向上定位误差(约20m), 本研究基于微震定位给出的深度方向上裂缝的延伸范围可能在一定程度上被高估, 但是依然远大于山西沁水盆地一些煤层气水力压裂井微震监测给出的深度范围(约20~70m)[34]。控制裂缝在深度方向上延伸的因素很多, 包括目标储层附近天然裂缝的发育情况、原位应力的分布、储层附近界面的强弱等[35-36]。另外利用12000多口页岩气水力压裂井的微震数据, 统计发现裂缝垂向上的生长范围还受注入的流体体积控制[37]。因此在设计煤层气压裂深度的时候, 要考虑压裂改造区域在深度上的延伸。

|

图 12 微震的空间分布(黑色点表示地震事件, 椭球代表估计的压裂改造区域) |

对于储层改造来说, 纯粹的基于微地震的空间分布来估算储层改造体积可能会造成误差过大[6]。如果储层被有效改造, 那么裂缝、流体或者气体的存在就会导致储层的物性发生变化。因此利用速度成像的结果, 结合微地震的分布, 可以更全面地估算储层改造的区域。裂缝和流体的存在, 通常会导致vP和vS降低[38-39]。但是当裂缝中呈现气体饱和状态时, vP依然会降低, 而vS会升高进而导致vP/vS降低[40-42]。从我们的成像结果可以看出, 微地震主要分布在低vP、高vS和低vP/vS异常区, 和页岩气微地震压裂监测结果类似[42]。表明水力压裂后, 裂缝发育, 煤层气聚集, 气体处于饱和状态。因为vP/vS是由S-P走时差约束反演的, 其和vP及vP异常分布的一致性意味着我们成像结果的可靠性。所以对于储层压裂改造区域, 我们还可以利用目标储层附近低的vP和高的vS异常的空间分布(图 13)进行刻画。

|

图 13 压裂储层附近速度的异常分布形态 a 低vP异常等值面; b 高vS异常等值面 |

利用山西的两口煤层气水力压裂井的地面微地震监测数据, 开展了双差地震定位和成像研究, 获得了微地震的精确定位和压裂储层附近的速度异常分布。和传统的网格搜索定位相比, 双差成像得到的地震定位更聚集精度更高。定位结果显示微地震在水平方向上主要呈南北向延伸, 和本地的水平主压应力方向一致, 表明这些微地震主要是由于水力压裂引起的。在南北方向上, j5井压裂产生的微地震延伸长度大约是400m, j6井压裂产生的微地震延伸长度大约是300m。在东西方向上的延伸大约为100m。在深度方向上, 微地震在压裂深度上下延伸了超过300m, 主要在海拔600~800m附近。两口井产生的微地震簇在空间上没有交集, 存在明显的压裂空白区。从微地震的空间分布上, 可以大约估算压裂改造的区域, 为后续压裂井空间布设和压裂深度提供指导。从速度成像结果可以看出, 微地震主要位于低vP、高vS和低vP/vS异常区, 表明微地震刻画的储层改造区域处于煤层气饱和状态, 压裂对目标储层进行了有效改造, 产生了有效的气体运移通道。本研究表明, 对于煤层气水力压裂, 可以结合精确的微地震定位和速度成像作出更全面的评价。

| [1] |

张遂安, 张典坤, 彭川, 等. 中国煤层气产业发展障碍及其对策[J]. 天然气工业, 2019, 39(4): 118-124. ZHANG S A, ZHANG D K, PENG C, et al. Obstacles to the development of CBM industry and countermeasures in China[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(4): 118-124. |

| [2] |

龚杰立, 李国富, 李德慧, 等. 山西省煤成气勘查开发现状及探索[J]. 煤田地质与勘探, 2022, 50(2): 39-47. GONG J L, LI G F, LI D H, et al. Present situation and prospects of coal-derived gas exploration and development in Shanxi Province[J]. Coal Geology & Exploration, 2022, 50(2): 39-47. |

| [3] |

穆福元, 王红岩, 吴京桐, 等. 中国煤层气开发实践与建议[J]. 天然气工业, 2018, 38(9): 55-60. MU F Y, WANG H Y, WU J T, et al. Practice of and suggestions on CBM development in China[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(9): 55-60. |

| [4] |

CHAMBERS K, KENDALL J M, BRANDSBERG-DAHL S, et al. Testing the ability of surface arrays to monitor microseismic activity[J]. Geophysical Prospecting, 2010, 58(5): 821-830. DOI:10.1111/j.1365-2478.2010.00893.x |

| [5] |

黄中伟, 李国富, 杨睿月, 等. 我国煤层气开发技术现状与发展趋势[J]. 煤炭学报, 2022, 47(9): 3212-3238. HUANG Z W, LI G F, YANG R Y, et al. Review and development trends of coalbed methane exploitation technology in China[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(9): 3212-3238. |

| [6] |

MAXWELL S. Microseismic imaging of hydraulic fracturing: Improved engineering of unconventional shale reservoirs[C]//Society of Exploration Geophysicists, 2014. https://doi.org/10.1190/1.9781560803164

|

| [7] |

MAXWELL S C, RUTLEDGE J T, JONES R H, et al. Petroleum reservoir characterization using downhole microseismic monitoring[J]. Geophysics, 2010, 75(5): A129-A137. |

| [8] |

姜福兴, 杨淑华, 成云海, 等. 煤矿冲击地压的微地震监测研究[J]. 地球物理学报, 2006, 49(5): 1511-1516. JIANG F X, YANG S H, CHENG Y H, et al. A study on microseismic monitoring of rock burst in coal mine[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2006, 49(5): 1511-1516. |

| [9] |

刘建中, 王春耘, 刘继民, 等. 用微地震法监测油田生产动态[J]. 石油勘探与开发, 2004, 31(2): 71-73. LIU J Z, WANG C Y, LIU J M, et al. Micro-seismic monitor on the operation of oil fields[J]. Petroleum Exploration and Development, 2004, 31(2): 71-73. |

| [10] |

DUNCAN P M, EISNER L. Reservoir characterization using surface microseismic monitoring[J]. Geophysics, 2010, 75(5): A139-A146. |

| [11] |

LI J, ZHANG H, RODI W L, et al. Joint microseismic location and anisotropic tomography using differential arrival times and differential backazimuths[J]. Geophysical Journal International, 2013, 195(3): 1917-1931. DOI:10.1093/gji/ggt358 |

| [12] |

朱海波, 杨心超, 廖如刚, 等. 基于微地震裂缝参数反演的解释与应用研究[J]. 石油物探, 2017, 56(1): 150-157. ZHU H B, YANG X C, LIAO R G, et al. Microseismic fracture interpretation and application based on parameters inversion[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2017, 56(1): 150-157. |

| [13] |

张山, 刘清林, 赵群, 等. 微地震监测技术在油田开发中的应用[J]. 石油物探, 2002, 41(2): 226-231. ZHANG S, LIU Q L, ZHAO Q, et al. Application of microseismic monitoring technology in development of oil field[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2002, 41(2): 226-231. |

| [14] |

ELLSWORTH W L. Injection-induced earthquakes[J]. Science, 2013, 341(6142): 1225942. DOI:10.1126/science.1225942 |

| [15] |

BAO X, EATON D W. Fault activation by hydraulic fracturing in western Canada[J]. Science, 2016, 354(6318): 1406-1409. DOI:10.1126/science.aag2583 |

| [16] |

刘博, 梁雪莉, 容娇君, 等. 非常规油气层压裂微地震监测技术及应用[J]. 石油地质与工程, 2016, 30(1): 142-145. LIU B, LIANG X L, RONG J J, et al. Microseismic monitoring technology and application of fracturing in unconventional oil and gas layers[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2016, 30(1): 142-145. |

| [17] |

CHEN Y, ZHANG H, MIAO Y, et al. Back azimuth constrained double-difference seismic location and tomography for downhole microseismic monitoring[J]. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2017, 264(1): 35-46. |

| [18] |

DE MEERSMAN K, KENDALL J M, VAN DER BAAN M. The 1998 Valhall microseismic data set: An integrated study of relocated sources, seismic multiplets, and S-wave splitting[J]. Geophysics, 2009, 74(5): B183-B195. |

| [19] |

EISNER L, DUNCAN P M, HEIGL W M, et al. Uncertainties in passive seismic monitoring[J]. The Leading Edge, 2009, 28(6): 648-655. |

| [20] |

MAYERHOFER M J, LOLON E P, WARPINSKI N R, et al. What is stimulated reservoir volume?[J]. SPE Production & Operations, 2010, 25(1): 89-98. |

| [21] |

缪思钰, 张海江, 陈余宽, 等. 基于微地震定位和速度成像的页岩气水力压裂地面微地震监测[J]. 石油物探, 2019, 58(2): 262-271. MIAO S Y, ZHANG H J, CHEN Y K, et al. Surface microseismic monitoring of shale gas hydraulic fracturing based on microseismic location and tomography[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(2): 262-271. |

| [22] |

刘劲松, CHUN K Y, HENDERSON G A, 等. 双差定位法在地震丛集精确定位中的应用[J]. 地球物理学进展, 2007, 1(1): 137-141. LIU J S, CHUN K Y, HENDERSON G A, et al. Relocation of earthquake clusters using the double difference technique[J]. Progress in Geophysics, 2007, 1(1): 137-141. |

| [23] |

WALDHAUSER F, ELLSWORTH W L. A double-difference earthquake location algorithm: Method and application to the northern Hayward fault, California[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2000, 90(6): 1353-1368. |

| [24] |

ZHANG H, THURBER C H. Double-difference tomography: The method and its application to the Hayward fault, California[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2003, 93(5): 1875-1889. |

| [25] |

ZHANG H, THURBER C. Development and applications of double-difference seismic tomography[J]. Pure and Applied Geophysics, 2006, 163(2): 373-403. |

| [26] |

LOMAX A, MICHELINI A, CURTIS A, et al. Earthquake location, direct, global-search methods[C]//MEYER R A, Encyclopedia of Complexity and Systems Science. New York: Springer, 2009: 2449-2473

|

| [27] |

LOMAX A, VIRIEUX J, VOLANT P, et al. Probabilistic earthquake location in 3D and layered models[C]//Advances in seismic event location. Ney York: Springer, 2000: 101-134

|

| [28] |

GUO H, ZHANG H, FROMENT B. Structural control on earthquake behaviors revealed by high-resolution vP/vP imaging along the Gofar transform fault, East Pacific Rise[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2018, 499: 243-255. |

| [29] |

ZHANG H, SARKAR S, TOKSÖZ M N, et al. Passive seismic tomography using induced seismicity at a petroleum field in Oman[J]. Geophysics, 2009, 74(6): WCB57-WCB69. |

| [30] |

王祖文, 郭大立, 邓金根, 等. 射孔方式对压裂压力及裂缝形态的影响[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2005, 27(5): 47-50. WANG Z W, GUO D L, DENG J G, et al. Effect of perforation mode on the fractureing pressure and cranny geometric shape[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2005, 27(5): 47-50. |

| [31] |

黄荣撙. 水力压裂裂缝的起裂和扩展[J]. 石油勘探与开发, 1981, 8(5): 62-74. HUANG R Z. Initiation and propagation of hydraulic fracturing fractures[J]. Petroleum Exploration and Development, 1981, 8(5): 62-74. |

| [32] |

杨永明, 李霄, 汪震, 等. 射孔参数对非均质砂岩水力压裂裂缝扩展规律的影响[J]. 土木工程学报, 2022, 55(1): 1-9. YANG Y M, LI X, WANG Z, et al. Influence of perforation parameters on propagation laws of hydraulic fracture in heterogeneous sandstones[J]. China Civil Engineering Journal, 2022, 55(1): 1-9. |

| [33] |

DAVIES R J, MATHIAS S A, MOSS J, et al. Hydraulic fractures: How far can they go?[J]. Marine and Petroleum Geology, 2012, 37(1): 1-6. |

| [34] |

HAN W L, WANG Y B, LI Y, et al. Recognizing fracture distribution within the coalbed methane reservoir and its implication for hydraulic fracturing: A method combining field observation, well logging, and micro-seismic detection[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021, 92(8): 103986. |

| [35] |

JIANG T T, ZHANG J H, WU H. Experimental and numerical study on hydraulic fracture propagation in coalbed methane reservoir[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016, 35(9): 455-467. |

| [36] |

KEVIN F, WARPINSKI N. Hydraulic-fracture-height growth: Real data[J]. SPE Production & Operations, 2012, 27(1): 8-19. |

| [37] |

FLEWELLING S A, TYMCHAK M P, WARPINSKI N. Hydraulic fracture height limits and fault interactions in tight oil and gas formations[J]. Geophysical Research Letters, 2013, 40(14): 3602-3606. |

| [38] |

CHRISTENSEN N I, WEPFER W W, PAKISER L C, et al. Chapter 7: Laboratory techniques for determining seismic velocities and attenuations, with applications to the continental lithosphere[C]//Geophysical Framework of the Continental United States. Geological Society of America, 1989. https://doi.org/10.1130/MEM172-p91

|

| [39] |

TAKEI Y. Effect of pore geometry on vP/vS: From equilibrium geometry to crack[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2002, 107(B2): ECV 6-1-ECV 6-12. |

| [40] |

ALEMIE W, SACCHI M D. High-resolution three-term AVO inversion by means of a Trivariate Cauchy probability distribution[J]. Geophysics, 2011, 76(3): R43-R55. |

| [41] |

TOKSÖZ M N, CHENG C, TIMUR A. Velocities of seismic waves in porous rocks[J]. Geophysics, 1976, 41(4): 621-645. |

| [42] |

陈余宽. 页岩气开发诱发微地震定位和速度成像方法及应用[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019 CHEN Y K. Shale gas development induced microseismic location and seismic tomography methods and applications[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2019 |