可控震源具有“高效、安全、环保”的优势以及出力大小、频率范围、扫描时间、相位等参数可根据具体的探区地表条件、深层地震地质条件而调整的特点。从20世纪90年代初到现在, 可控震源采集技术和装备都取得了快速发展和提升, 可控震源连续高效采集已在油气勘探开发中得到了推广应用[1]。然而, 由于沙漠区近地表沙层介质松散, 相同坐标位置激发的可控震源资料比井炮资料的信噪比低, 特别是高大沙漠区可控震源近激发点异常振幅噪声(简称“黑三角”)能量比井炮强很多, 影响面积大, “黑三角”噪声压制困难是目前沙漠区可控震源资料处理的技术瓶颈之一, 另外, 表层沙漠对地震信号衰减严重, 这些都给高大沙漠区可控震源地震勘探带来了巨大的挑战。

针对沙漠区的可控震源资料的噪声压制问题, 国内外学者经过长期技术攻关, 在压制谐波干扰、多源干涉噪声等方面均取得了很好的效果。在相干噪声、随机噪声以及异常振幅噪声的压制方面提出了许多针对性的处理技术[2], 如:针对低频面波的自适应衰减低频噪声、非线性局部滤波器干涉预测和相减压制表面波[3]; 针对规则干扰的叠前线性干扰滤除、高精度径向道扫描消除相干噪声、频率-波数(F-K)视速度消除相干噪声; 针对异常不规则噪声和高频干扰的强能量干扰的分频自适应检测与压制、小波时空变阈值去噪[4]、高频噪声的自动检测与衰减; 针对随机干扰的叠前随机噪声衰减技术(RNA)、可控震源白化处理噪声压制[5]、基于频率-空间F-XYO预测理论衰减三维叠前随机噪声[6]、高维地震数据Wiener中心滤波[7]、基于曲波变换的自适应地震随机噪声消除[8]; 针对近地表散射波的叠后衰减[9]等。这些技术结合了噪声分布和频率的特点, 选择了合适的处理域及分频处理, 取得了较好的噪声压制效果, 如在共炮点域内压制面波、在共检波点域内衰减线性干扰等。但是对于“黑三角”这类大范围不相干的强异常振幅噪声的压制, 目前还没有理想的压制方法, 主要采取的是随机函数数据重构的方法, 即将强能量噪声转变成随机强能量噪声的形式, 再利用分频异常振幅衰减法进行压制[10]等, 但去噪后有效波信息未能凸显, “黑三角”干扰波压制效果不明显。本文对比分析了可控震源与炸药震源的资料特征, 借助于数值正演模拟研究分析“黑三角”干扰波的来源, 在此基础上, 开展针对高大沙漠区的可控震源“黑三角”干扰波压制的处理技术应用研究, 探索“黑三角”强干扰波的压制处理流程, 在实际生产实践中发挥有效作用。

1 可控震源“黑三角”干扰波分析 1.1 “黑三角”干扰波形成机理分析G·M·胡佛[11]使用二维地震模型模拟地形和实际风化层条件, 发现与地震信号波长相当的起伏地形能产生散射面波, 其振幅约为地震信号振幅的50%, 地表或其下风化层不规则时, 会通过波的散射影响噪声的强弱。地表异常会产生散射瑞利波, 将相干的表面多次波弥散成不相干噪声。沙漠区的地震地质条件与G·M·胡佛使用的二维地震模型类似, 沙漠区表层介质纵横向上呈非均质性, 横向上, 地形起伏不平(图 1), 纵向上, 空气与地表存在速度突变, 地表沙层与潜水面下高速层存在速度突变, 均形成强的波阻抗界面, 当地表的非均质体遇到横向力作用时极易产生散射, 受到的水平横向作用力越强其产生的散射能量就越强。可控震源在地表激发, 比井中炸药激发更易产生水平作用力更强的直达波和面波, 直达波和面波遇到地表的多处非均质体时便会产生大量的散射, 这些来自四面八方的多源复杂的散射干扰信号叠合在一起就形成了近激发点三角区的异常强能量噪声, 即“黑三角”干扰波。

|

图 1 沙漠区地表地貌 |

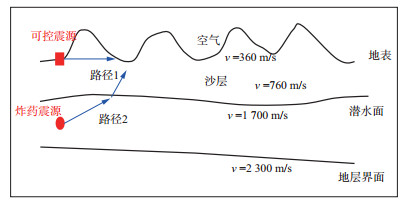

图 2为不同激发震源传播路径示意, 可见, 当可控震源在地表激发时, 传播到地表的直达波和面波以水平横向方向为主;当炸药在井中潜水面下激发时, 传播到地表的透射波近乎成垂直地面方向, 激发井越深, 产生的面波能量越弱。从而可以说明, 在相同坐标位置激发的情况下, 可控震源比井中炸药激发更易产生强的散射波, 即可控震源“黑三角”干扰波振幅比炸药震源的强。

|

图 2 不同震源激发干扰波传播路径示意 |

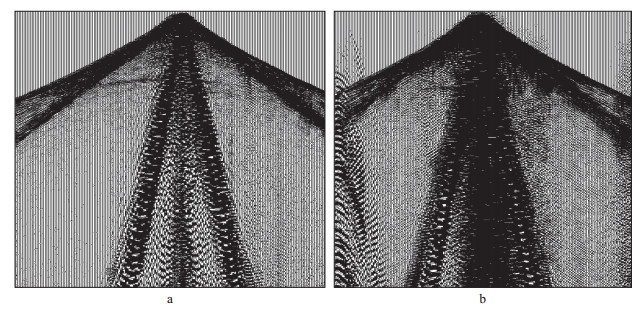

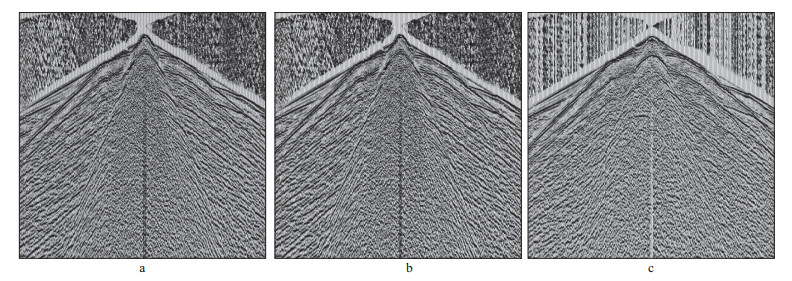

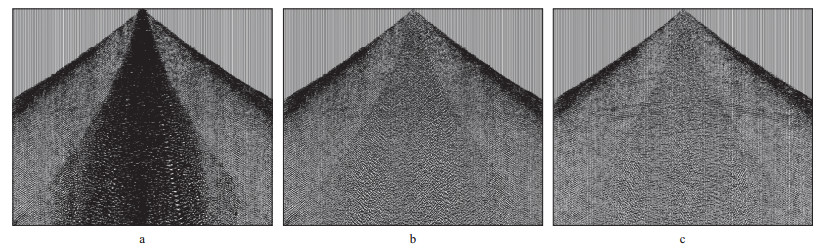

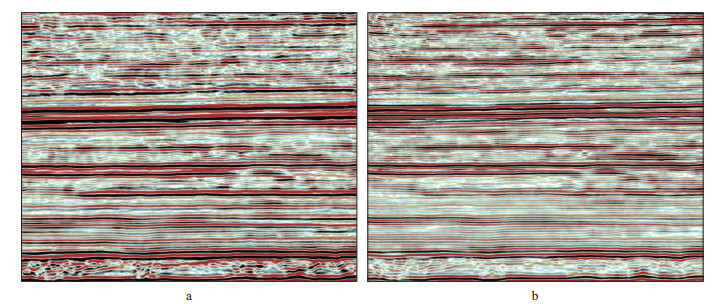

图 3对比了某沙漠工区不同低降速层厚度可控震源激发的单炮记录, 可见, 低降速层厚度为10m的单炮记录(图 3b)较低降速层厚度为2m的单炮记录(图 3a)的“黑三角”异常振幅能量强, 说明低降速层的厚度是影响“黑三角”干扰波强度的主要原因之一。

|

图 3 某工区不同低降速层厚度可控震源激发单炮记录 a 2m; b 10m |

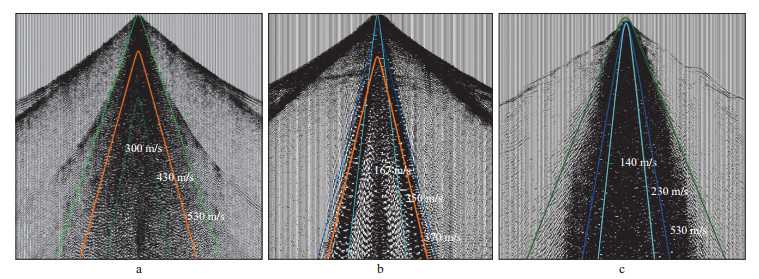

图 4对比了不同探区可控震源典型单炮记录, 可以看出, 不同探区可控震源采集的“黑三角”在单炮记录中影响范围不一样, 有的探区影响范围占据50%以上(图 4a、图 4c), 有的探区影响范围在30%以下(图 4b), “黑三角”范围边界视速度与面波视速度(图中不同颜色的线条分别代表测量的线性速度)接近, 基本分布在降速层速度范围内, 可见“黑三角”的分布范围与表层速度大小关系密切。

|

图 4 不同探区的可控震源典型单炮记录 a塔里木盆地; b松辽盆地; c银额盆地 |

表 1对比了不同探区低速层速度、高速层速度、地表岩性和低降速层厚度及“黑三角”特征, 可以看出, 低降速层厚度与“黑三角”干扰波振幅强弱关系密切, 低降速层厚度越厚, “黑三角”干扰波振幅能量越强; “黑三角”干扰波分布范围与低速层速度大小关系密切, 速度低干扰波分布范围小, 速度高干扰波分布范围大。

| 表 1 不同探区的近地表速度、岩性、厚度及“黑三角”特征 |

为了说明井中炸药激发也能产生较强的“黑三角”干扰波, 且“黑三角”干扰波与激发深度关系密切, 我们进行了不同激发深度的单炮记录对比分析研究。图 5为某工区炸药震源不同深度激发的单炮记录。该区潜水面深度约为130m, 可以看出, 图 5c的记录品质最高, 说明相同位置激发, 离潜水面越近激发, 采集的炮集记录品质越高, “黑三角”对有效信息的影响越低。

|

图 5 某工区炸药震源不同深度激发的单炮记录 a 60m; b 90m; c 120m |

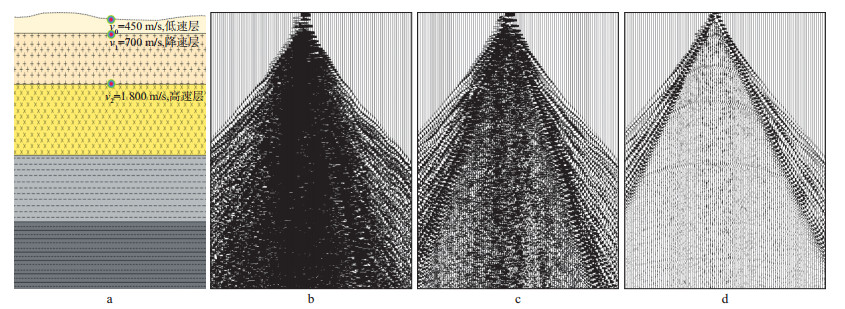

为了说明可控震源比井中炸药震源激发更易产生强的“黑三角”干扰波, 设计了一个简单的5层介质模型(图 6a), 低速层层速度为450m/s, 降速层层速度为700m/s, 高速层层速度为1800m/s, 利用有限差分正演模拟方法分别在低速层顶、降速层顶、高速层顶进行正演模拟激发, 在地表上放置检波点接收。从图 6可以看出:在低速层顶激发(图 6b, 相当于可控震源在地表激发), “黑三角”干扰波特征明显, 有效反射波被强干扰波淹没;在降速层顶激发(图 6c, 相当于炸药震源在浅井激发), “黑三角”干扰波特征不明显, 但存在较强的面波、线性干扰波, 有效反射波能量非常弱;在高速层顶激发(图 6d, 相当于炸药震源在深井激发), 3层有效反射波非常清晰, 干扰波非常弱。可见, 在相同坐标位置激发的情况下, 激发深度越浅, 横向水平作用力越强, 其产生的散射能量也越强, 故可控震源比井中炸药震源激发更易产生强的“黑三角”干扰波。

|

图 6 正演模拟可控震源与炸药震源不同激发深度的单炮记录 a正演模型; b可控震源地表激发; c炸药震源浅井激发; d炸药震源深井激发 |

可控震源利用长时间输出的小能量信号去等效短时间输出的大能量信号, 然后再用数字互相关技术形成常规意义下的地震子波, 其激发位置在地表, 子波为零相位, 地震子波频带宽度较窄, 激发波形可控制, 而井炮是理想尖脉冲瞬间输出大能量信号, 其激发位置在潜水面以下, 子波为最小相位, 地震子波频带较宽, 激发波形不可控制。井炮激发与可控震源激发的区别如表 2所示。

| 表 2 井炮激发与可控震源激发的区别 |

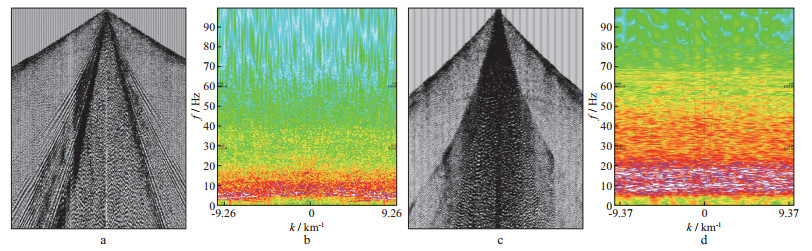

图 7对比了某工区相同坐标位置可控震源与井炮激发典型单炮记录及F-K谱, 可以看出, 井炮记录(图 7a)与可控震源记录(图 7c)都存在“黑三角”噪声, 但可控震源比井炮的“黑三角”振幅能量强很多。对“黑三角”区域进行F-K谱分析, 可以看出, 可控震源“黑三角”干扰波呈现非线性关系、不相干, 60Hz以上的异常振幅在F-K谱中能反映出来(图 7d), 而井炮的“黑三角”干扰波频率在20Hz以内(图 7b), 说明可控震源“黑三角”干扰波比井炮的频带宽。

|

图 7 相同坐标位置的井炮与可控震源记录及其F-K谱 a井炮记录; b井炮记录F-K谱; c可控震源记录; d可控震源记录F-K谱 |

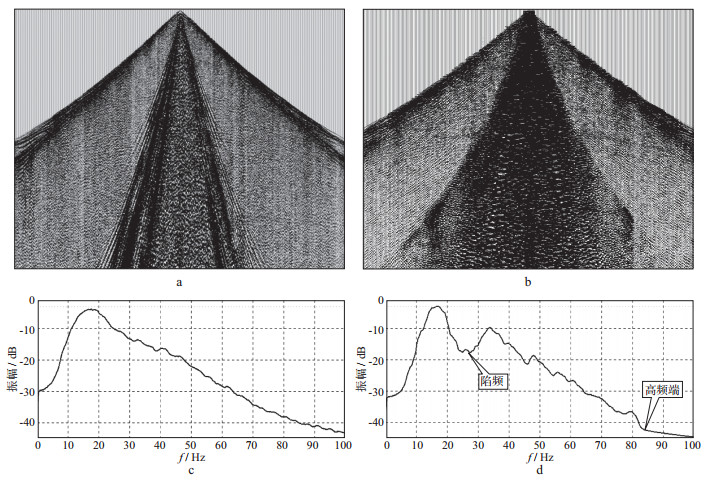

图 8是另一沙漠探区的相同坐标位置井炮与可控震源单炮记录及频谱分析结果。从图 8同样可以看出, 可控震源(图 8b)比井炮(图 8a)的“黑三角”噪声能量强。另外, 对比图 8c与图 8d可以看出, 受激发扫描频率的限制, 可控震源的频谱曲线往往缺少高频端成分, 在非低频可控震源情况下, 还会缺少低频端成分; 受表层激发条件及可控震源特点的影响, 在频谱曲线的中部优势频带区域存在陷频现象。

|

图 8 相同坐标位置井炮与可控震源单炮记录及频谱分析结果 a井炮记录; b可控震源记录; c井炮记录频谱分析结果; d可控震源记录频谱分析结果 |

根据以上分析, 我们将沙漠区可控震源资料“黑三角”干扰波的特征归纳为:“黑三角”干扰波整体能量强; 呈杂乱不相干状态; 频带从几赫兹到近百赫兹。不同探区的不同炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与探区的地震地质条件(地形起伏程度、沙层厚度、潜水面深度)密切相关, 地形起伏越大、沙层越厚、潜水面越深时干扰波能量越强, 反之干扰波能量越弱; 同一单炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与相对震源的距离关系密切, 近震源附近能量最强, 随着离震源距离的加大能量逐渐变弱。“黑三角”干扰波的分布范围与低速带和降速带的速度关系密切, 低降速带速度低干扰波分布范围小, 低降速带速度高干扰波分布范围大。井炮震源同样也会产生“黑三角”干扰波, 炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与激发井深密切相关, 井越深时干扰波能量越弱, 反之干扰波能量越强, 但总体明显弱于可控震源。

2 “黑三角”干扰波压制技术 2.1 不同干扰波压制技术对比分析沙漠区可控震源资料可知, “黑三角”干扰波具有不规则、不相干、频带宽、能量强、分布范围广等特点, 基于相干噪声压制方法、随机噪声压制方法、预测滤波噪声压制方法、简单的频率差异理论的滤波方法均无法有效地压制这类干扰波。理论上“黑三角”干扰波主要是由散射形成的, 最理想的压制方法应该采用散射波反演方法, 但由于形成“黑三角”干扰波的表层条件太过复杂, 目前的技术方法还难以解决。当前解决“黑三角”干扰波问题多数是采用不同域的振幅差异压制方法, 适当压制“黑三角”干扰波的强度, 且“黑三角”区域内的有效波不能得到有效恢复, 商业地震资料处理软件压制异常振幅的处理方法模块主要有:防假频时频分析异常振幅衰减、子波统计的异常振幅衰减、f-x域分频异常振幅衰减等。

基于防假频时频分析异常振幅衰减技术是将防假频傅里叶变换(ALFT)技术拓展到时频变换域, 结合混合域中值滤波和振幅加权均值滤波来提取信号特征, 通过t-x-f域识别不同噪声, 基于信号特征来判断/消除噪声, 从而达到压制噪声的目的。基于子波统计的异常振幅衰减技术是采用子波统计方法, 利用同一炮集的地震子波在传播过程中随距离和深度的变化(其吸收和衰减符合一定规律的特点), 来识别并压制异常干扰值。基于f-x域分频异常振幅衰减技术是针对地震数据中出现的面波、声波、脉冲、野值等强能量干扰, 在不同的频段内, 以加权中值为参量, 自动识别出噪声, 并根据噪声与信号的数值关系, 计算出加权曲线, 对噪声进行衰减, 然后重构地震记录。

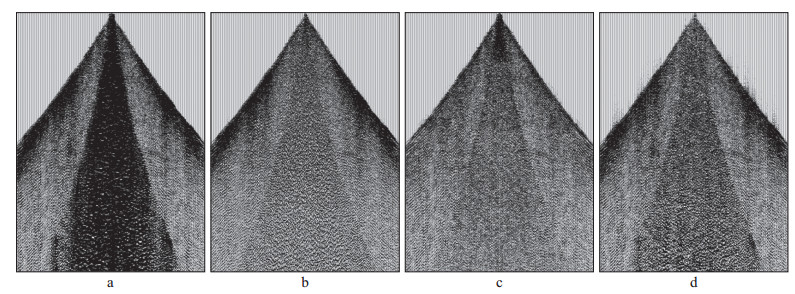

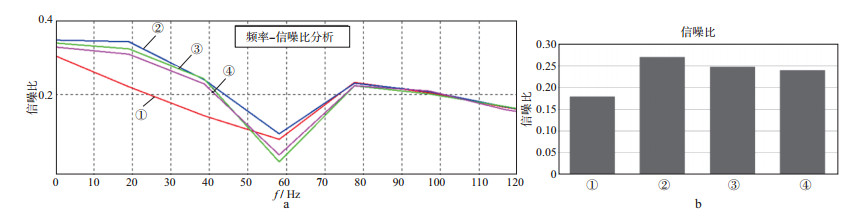

图 9对比了上述3种不同去噪方法的应用效果。图 10为这3种方法去噪后的频率-信噪比分析结果及信噪比定量分析结果。可以看出, 这3种方法对可控震源“黑三角”噪声压制均有一定的效果, 在60Hz频率以内, 信噪比都得到明显提高, 其中防假频时频分析异常振幅衰减方法对“黑三角”干扰波压制的效果最好, 有效信号也得到了保护, 信噪比最高。

|

图 9 不同去噪方法的应用效果 a原始记录; b防假频时频分析异常振幅衰减; c子波统计的异常振幅衰减; d f-x域分频异常振幅衰减 |

|

图 10 不同去噪方法去噪后的频率-信噪比分析结果(a)及信噪比定量分析结果(b) 图中, ①为原始记录; ②为防假频时频分析异常振幅衰减; ③为子波统计的异常振幅衰减; ④为f-x域分频异常振幅衰减 |

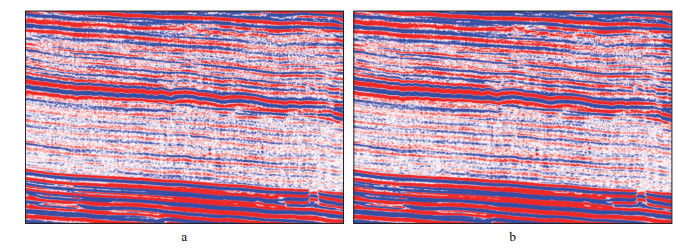

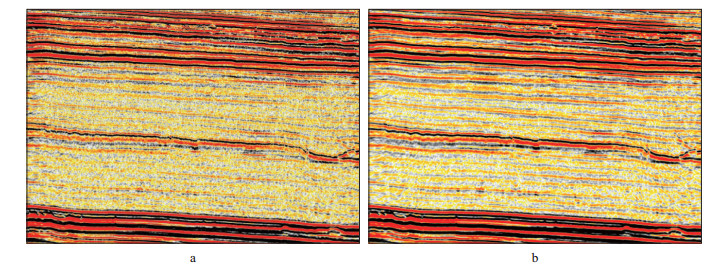

图 11为采用防假频时频分析异常振幅衰减技术处理前、后的偏移剖面, 可以看出, 该方法对可控震源“黑三角”噪声的压制效果较为明显。

|

图 11 采用防假频时频分析异常振幅衰减技术处理前(a)、后(b)偏移剖面 |

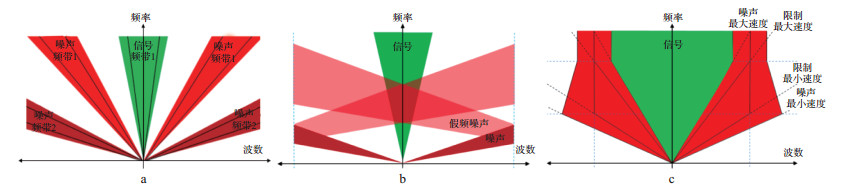

由于相干噪声可以描述为小空间距离上的平面波, 因此可以使用扇形滤波器来处理。典型的扇形滤波器应用于f-k域, 通过傅里叶变换, 首先将数据从t-x域转换到f-x域, 在f-x域进行噪声估计, 然后再从f-x域转换到f-k域, 从而将噪声和信号分开。利用多个扇形滤波器能够估计不同的相干噪声模型, 所以能将噪声和信号分开的是一种理想的扇形滤波器(图 12a)。对于非均匀相干噪声, 有一些低速噪声会产生明显的假频, 在f-k域的有效波数内, 假频噪声与有效信号会混叠在一起(图 12b), 可以通过近似波数来改变扇形滤波器的形状, 使扇形滤波器的混叠部分不重叠信号区域(图 12c), 最大限度地保护有效信号。利用改变的扇形滤波器和最小二乘加权优化方法, 对相干噪声进行压制, 以达到提高资料信噪比的目的。

|

图 12 非均匀相干噪声压制防假频扇形滤波器改进前、后对比 a能将噪声与信号分开的理想扇形滤波器; b f-k域包含假频噪声扇形滤波器; c改进后防假频扇形滤波器 |

本文中的“黑三角”干扰波是由多源复杂的散射干扰信号叠合在一起形成的, 经过防假频时频分析噪声压制处理后, “黑三角”范围内的信号振幅值和范围外的信号振幅值比较接近, 但“黑三角”范围内的信号存在大量剩余的相干噪声, 为此, 我们可在防假频时频分析噪声压制处理的基础上, 串联进行非均匀相干噪声衰减处理, 进一步提升“黑三角”干扰波的压制效果。图 13显示了串联噪声压制效果, 可以看出, 经防假频时频分析异常振幅衰减处理后, “黑三角”的强干扰得到一定程度的压制(图 13b), 在此基础上, 再采用非均匀相干噪声压制处理, 进一步改善了资料的处理品质, “黑三角”内的有效信息得以凸现, 肉眼就可以分辨出来(图 13c)。

|

图 13 串联噪声压制前、后单炮记录效果 a原始记录; b防假频时频分析异常振幅衰减; c防假频时频分析异常振幅衰减+非均匀相干噪声压制 |

图 14为采用不同去噪方法处理的偏移剖面, 可以看出, 经串联噪声压制处理的偏移剖面(图 14b)效果得到明显的提高, 说明串联噪声压制技术对凸显“黑三角”区的有效波更为有利。

|

图 14 采用不同去噪方法处理的偏移剖面 a防假频时频分析异常振幅衰减; b防假频时频分析异常振幅衰减+非均匀相干噪声压制 |

综上所述, 针对可控震源“黑三角”干扰波的压制, 防假频时频分析异常振幅衰减、子波统计的异常振幅衰减、f-x域分频异常振幅衰减3种方法都能够取得较好的效果。从去噪强弱程度角度分析, f-x域分频异常振幅衰减要弱于子波统计的异常振幅衰减和防假频时频分析异常振幅衰减; 在防假频处理方面, 防假频时频分析异常振幅衰减比子波统计的异常振幅衰减更有优势。所以针对沙漠区强“黑三角”干扰波, 防假频时频分析异常振幅衰减去噪效果更佳, 非均匀相干噪声衰减在防假频时频分析异常振幅衰减处理的基础上, 能够进一步压制部分剩余“黑三角”异常振幅, 进而提高信噪比。

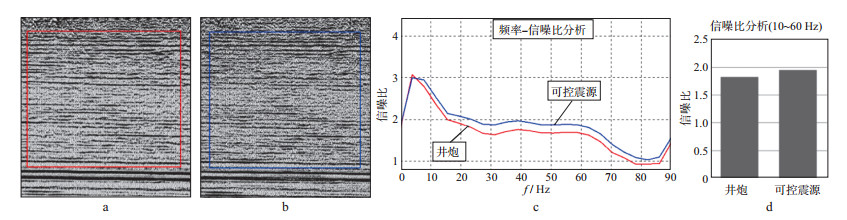

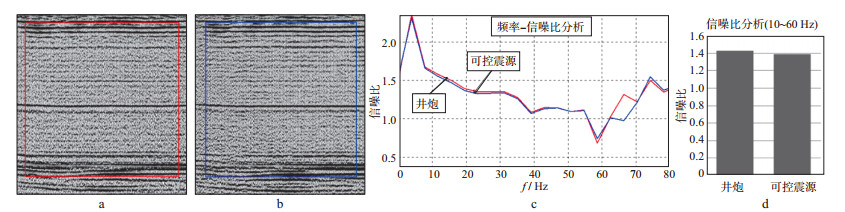

3 处理效果分析塔里木盆地某沙漠探区表层沙层厚度为8~35m, 勘探目的层埋藏深, 以断裂-溶洞型储集体为勘探目标。该区早期采用可控震源激发进行三维地震勘探, 后期又采用了炸药震源激发进行三维地震勘探。炸药震源激发的观测系统为28L6S252R, 面元为25m×25m, 覆盖次数为294次, 井炮潜水面以下7m激发, 资料噪声主要以面波为主; 可控震源激发的观测系统为40L6S270R, 面元为25m×25m, 覆盖次数900次, 地表激发, 资料噪声主要以“黑三角”干扰波为主。针对该区可控震源地震资料的“黑三角”干扰波, 经过基于防假频时频分析异常振幅衰减(图 9b)和非均匀相干噪声衰减方法串联应用(图 13c), 可获得较高品质的处理成果。图 15为沙漠区不同震源的叠加剖面(浅层)及定量分析结果, 可以看出, 可控震源资料较井炮资料的信噪比更高。图 16为沙漠区不同震源的叠加剖面(深层)及定量分析结果, 可以看出, 可控震源资料较井炮资料的信噪比略低。

|

图 15 沙漠区不同震源的叠加剖面(浅层)及信噪比定量分析结果 a炸药震源; b可控震源; c频率-信噪比分析结果; d 10~60Hz信噪比分析结果 |

|

图 16 沙漠区不同震源叠加剖面(深层)及信噪比定量分析结果 a炸药; b可控震源; c频率-信噪比对比分析; d 10~60Hz信噪比对比 |

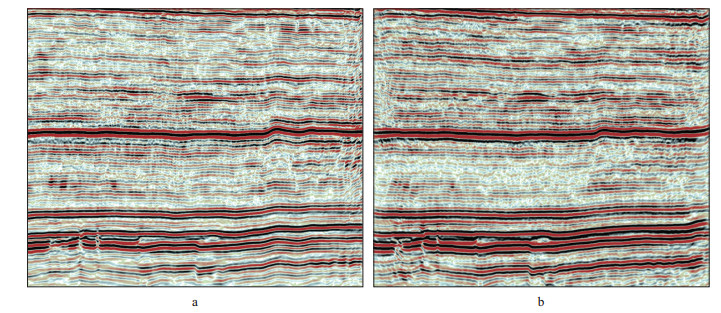

图 17对比了同一测线位置不同震源的浅层RTM偏移成像效果, 可以看出, 可控震源较井炮资料处理的成像剖面的分辨率和信噪比稍高。图 18对比了同一测线位置可控震源资料与炸药震源资料RTM偏移处理深层效果, 可以看出, 可控震源资料处理的剖面深层的有效信号偏弱; 炸药震源资料处理的剖面目的层段反射波组齐全、反射特征清楚, 断裂展布清晰, 深大断裂-溶洞型勘探目标能够清楚刻画出来, 比可控震源资料处理的剖面稍好。

|

图 17 沙漠区不同震源RTM偏移成像效果对比(浅层) a炸药震源; b可控震源 |

以上结果说明本文的“黑三角”干扰波压制处理方法是可行和有效的, 同时也说明在沙漠区的中浅层勘探中可控震源是可行的, 但在深层勘探中还存在一定问题。

|

图 18 沙漠区不同震源RTM偏移成像效果对比(深层) a炸药震源; b可控震源 |

1) 可控震源地表激发易产生强的“黑三角”干扰波, 呈杂乱不相干状态, 频带从几赫兹到近百赫兹。不同探区不同炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与探区的地震地质条件(地形起伏程度、沙层厚度、潜水面深度)密切相关, 地形起伏越大、沙层越厚、潜水面越深时干扰波能量越强, 反之干扰波能量越弱; 同一单炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与相对震源的距离关系密切, 近震源附近能量最强, 随着离震源的距离加大, 能量逐渐变弱。“黑三角”干扰波的分布范围与低速带和降速带的速度关系密切, 低降速带速度低干扰波分布范围小, 低降速带速度高干扰波分布范围大。井炮震源同样也会产生“黑三角”干扰波, 炮记录中“黑三角”干扰波的能量强弱与激发井深密切相关, 井越深时干扰波能量越弱, 反之干扰波能量越强, 但总体都明显弱于可控震源记录。

2) 防假频时频分析异常振幅衰减和非均匀相干噪声衰减方法的串联应用, 可较好地解决沙漠区可控震源资料“黑三角”异常强振幅的压制问题, 为提高处理成果品质发挥了重要作用, 但“黑三角”区域内弱有效信号的恢复(凸显)问题并没有得到根本解决, 有待进一步攻关完善。

3) 分析多块不同震源的三维资料处理效果认为:沙层厚度较薄的沙漠区且勘探目的层为中浅层时, 采用可控震源的宽方位、高覆盖观测方式采集, 配合先进的去噪处理技术, 可适度弥补“黑三角”干扰波对资料成像的不利影响, 通常可获得较高的分辨率和信噪比处理成果; 巨厚沙漠区且勘探目的层为深层或超深层时, 由于可控震源的“黑三角”干扰波能量超强, 且对深层记录的影响范围大, 可控震源的能量相对较弱, 加上松散砂层对地震波吸收衰减严重的影响, 其深层处理成果往往出现有效信号偏弱、信噪比偏低的现象, 难以满足岩性勘探需求。为此, 巨厚沙漠区深层勘探采用深井炸药震源为宜。

| [1] |

赵殿栋. 塔里木盆地大沙漠区地震采集技术的发展及展望[J]. 石油物探, 2015, 54(4): 367-375. ZHAO D D. Development and expectation on the seismic acquisition technology for the massive desert in Tarim Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(4): 367-375. |

| [2] |

蔡希玲, 张俊桥. 复杂地表区噪声分析技术与压噪方法应用[J]. 石油地球物理勘探, 2002, 37(增刊1): 1-4. CAI X L, ZHANG J Q. Noise analysis technology and application of noise suppression method in complex surface area[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2002, 37(S1): 1-4. |

| [3] |

XUE Y W, DONG S Q, SCHUSTER G T. Interferometric prediction and subtraction of surface waves with a nonlinear local filter[J]. Geophysics, 2009, 74(1): 11-18. |

| [4] |

夏洪瑞, 葛川庆, 彭涛. 小波时空变阈值去噪方法在可控震源资料处理中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2010, 45(1): 23-27. XIA H R, GE C Q, PENG T. Application of wavelet time-space-varying threshold denoising method invibroseis seismic data processing[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2010, 45(1): 23-27. |

| [5] |

CORUH C, COSTAIN J K. Noise attenuation by Vibroseis whitening(VSW) processing[J]. Geophysics, 1983, 48(5): 534-554. |

| [6] |

赵翠霞, 王雨洁, 许卫华, 等. 胜利西部探区的几项适用处理技术[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(增刊1): 36-42. ZHAO C X, WANG Y J, XU W H, et al. Some distinctive processing techniques applied in Shengli Oilfield western exploration area[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(S1): 36-42. |

| [7] |

张力起, 张猛, 王华忠, 等. 高维地震数据Wiener中心滤波方法[J]. 石油物探, 2019, 58(3): 325-334. ZHANG L Q, ZHANG M, WANG H Z, et al. Centralized Wiener filtering for high-dimensional seismic data[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(3): 325-334. |

| [8] |

曹静杰, 杨志权, 杨勇, 等. 一种基于曲波变换的自适应地震随机噪声消除方法[J]. 石油物探, 2018, 57(1): 72-78. CAO J J, YANG Z Q, YANG Y, et al. An adaptive seismic random noise elimination method based on Curvelet trans-form[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(1): 72-78. |

| [9] |

郭向宇, 凌云, 魏修成. 近地表散射波的叠后衰减[J]. 石油地球物理勘探, 2002, 37(3): 201-208. GUO X Y, LING Y, WEI X C. Post-stack attenuation of near-surface scattered wave[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2002, 37(3): 201-208. |

| [10] |

陈超群, 田媛媛, 高秦, 等. 基于随机函数数据重构的分频异常振幅衰减技术在巨厚黄土塬区的应用[J]. 石油物探, 2019, 58(5): 741-749. CHEN C Q, TIAN Y Y, GAO Q, et al. Frequency-division abnormal amplitude attenuation after data reconstruction based on random function and its application in the very thick loess tableland area, Ordos Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(5): 741-749. |

| [11] |

G·M·胡佛. 地震波的散射[J]. 石油地球物理勘探, 1976, 11(增刊1): 31. HOOVER G M. Scattering of seismic wave[J]. Oil Geophysical Prospecting, 1976, 11(S1): 31. |