我国油气勘探开发的重点研究对象包括前陆盆地、岩性油气藏、深层碳酸盐岩和火山岩油气藏、老区等, 它们的共性是储层薄、非均质性强、构造复杂[1]。对于复杂多变的近地表条件以及复杂地质目标, 高密度地震采集作为一种精细勘探和油藏精细描述的有效手段, 可以提高地震资料的分辨率、保真度以及储层和流体预测精度。宽方位地震资料可提升我们对断层、岩性及裂缝的识别能力, 宽方位地震采集可以获得丰富的地震波场信息[1]。一方面, 高密度宽方位地震采集使得道密度和炮密度增加, 勘探成本明显提高, 另一方面, 可控震源具有环保、低成本、可控、可重复等特点, 因此可控震源成为宽方位高密度地震采集的主要激发震源[2]。

可控震源高效采集方式缩短了采集周期、降低了采集成本, 因此得到了快速发展, 目前可控震源已被广泛应用于沙漠、戈壁、山前带等不同地表条件。不同探区可以根据勘探目标有针对性地选择可控震源台次、扫描频率、覆盖次数及面元等参数。不同探区地表及地下地质构造条件相差甚远, 因此可控震源地震资料特点各不相同。

可控震源激发得到的地震资料具有以下3个特点。①可控震源激发子波是零相位子波, 激发频率带宽有限。早期可控震源扫描信号的频带为10~60Hz, 目前采用的宽频震源, 其扫描信号的频率为1.5~120.0Hz, 理论上炸药震源资料的激发子波是小相位子波, 频率带宽不受限。②可控震源地震资料的初至波复杂。初至波走时的准确拾取是层析静校正和表层结构反演的基础, 常规初至波拾取方法精度低, 难以满足大数据地震资料的高效处理需求。③原始地震资料中存在特殊噪声如谐波干扰、邻炮干扰、近炮检距“黑三角”强能量干扰以及混采导致的噪声等。本文分析了可控震源地震资料的特殊性, 然后介绍了常规地震资料处理的主要技术, 如对可控震源地震数据进行最小相位化、初至波优化处理、特殊噪声压制等, 最后通过应用实例展示了处理效果。

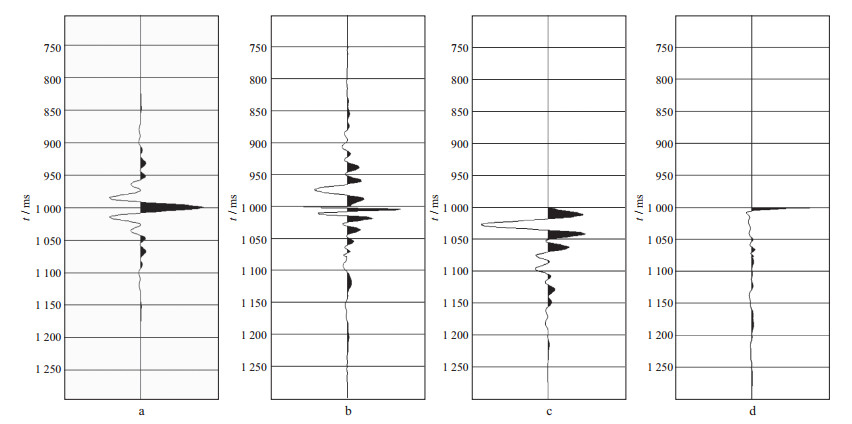

1 可控震源子波小相位化处理一般情况下, 可控震源的扫描信号为线性升频信号, 震源子波为扫描信号的自相关信号, 具有零相位的特点。可控震源地震资料处理过程中, 我们需要考虑可控震源子波最小相位转换的问题[3], 主要原因如下。①地震数据处理中常用的反褶积处理(脉冲反褶积、预测反褶积等)要求输入的地震子波是最小相位的。图 1为不同相位子波及其反褶积处理的结果, 其中图 1a是数值模拟的零相位子波, 图 1b是对图 1a进行脉冲反褶积处理后的结果, 可以看出, 反褶积后子波未被压缩, 旁瓣多, 分辨率低, 还出现时差问题, 图 1c是数值模拟的最小相位子波, 图 1d是对图 1c进行脉冲反褶积处理后的结果, 可以看出子波得到了很好的压缩, 未见旁瓣, 分辨率高; ②目前单一工区地震勘探中对地表条件复杂多变的情况, 通常会进行炸药和可控震源的联合应用。两种震源的子波相位不一致, 并且地震资料波组特征存在差异, 如果将两种震源的地震资料进行同步联合处理, 会造成因同相轴不能同相叠加而导致信噪比降低的问题。尤其是在联合处理中的静校正计算环节, 只有先对可控震源子波进行最小相位化处理, 才能使可控震源和炸药震源初至起跳时间一致, 进而保证后续静校正计算的精度。

高少武等[4]提出了一种可控震源地震数据最小相位化方法, 首先将地震子波序列进行Z变换, 然后采用映射传递因子将特征方程单位圆外的根映射到单位圆内, 并保持映射传递函数因子的幅度相同, 最终实现可控震源零相位子波的最小相位化。目前生产中常用的可控震源数据最小相位转换方法如下:首先根据理论子波信号的可控震源扫描频率、扫描长度、采样率等震源参数, 计算出自相关子波; 然后通过多项式求根法或最小平方法求出自相关子波的最小相位转换因子; 最后将得到的最小相位转换因子应用于可控震源地震资料, 即可实现可控震源地震数据的最小相位化。在实际可控震源地震资料处理中, 首先进行叠前去噪、振幅补偿、Q补偿等处理, 然后对可控震源子波进行最小相位转换处理, 以减小大地吸收效应对子波的影响, 并使得最小相位转换处理后的数据与设计子波频宽接近[3]。对于大规模的可控震源与炸药震源的混采数据, 仅需对可控震源地震数据进行最小相位转换处理, 使其与炸药震源的相位相同, 即可进行后续处理。

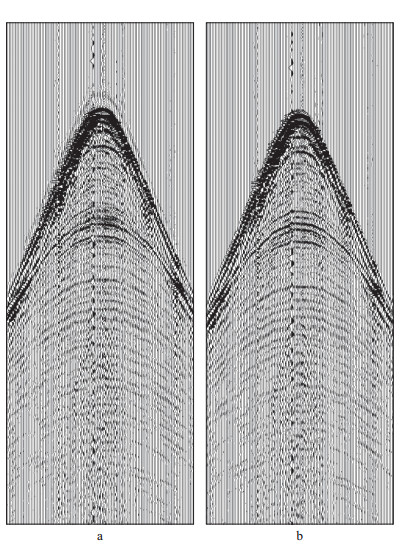

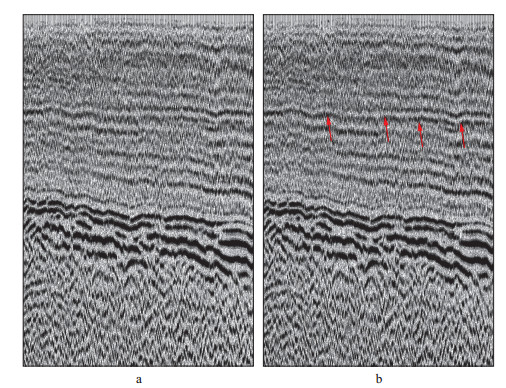

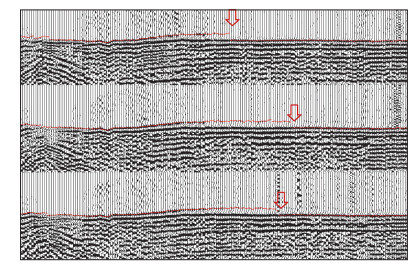

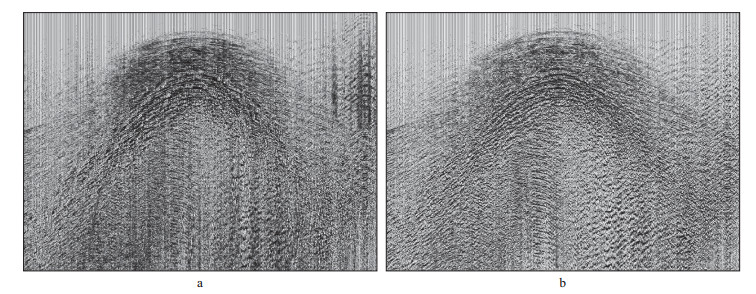

图 2和图 3分别为某地区可控震源子波最小相位转换前、后的单炮记录和叠加剖面。从图 2可以看出, 可控震源子波最小相位转换处理后, 初至变得清晰, 单炮记录中反射波特征有所变化。从图 3可以看出, 可控震源子波最小相位转换前、后, 叠加剖面的同相轴波组特征及强弱有所变化, 红色箭头所指位置的浅层同相轴连续性变好。

|

图 2 可控震源最小相位转换前(a)、后(b)单炮记录 |

|

图 3 可控震源最小相位转换前(a)、后(b)叠加剖面 |

静校正是提高地震资料成像精度的关键环节之一, 目前实际地震资料处理中常用的静校正方法是基于初至信息的层析静校正方法。层析静校正方法通过拾取初至时间反演近地表模型, 由于其具有地表适应性强、统计性好等特点而被广泛使用。可控震源地震资料受震源性质、地表条件或施工环境等因素影响, 难以仅依靠处理得到高质量的初至。可控震源地震资料的初至拾取虽困难却很重要。可控震源地震资料的数据量大, 需要花费大量人力和时间进行初至拾取, 因此, 研究人员一直在探索优化初至拾取的方法。

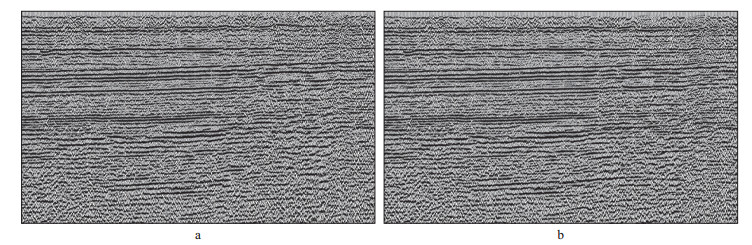

2.1 可控震源初至优化方法目前根据不同工区可控震源初至波特点, 采用多种方法对初至进行优化处理:①对可控震源初至进行最小相位化、噪声压制、频率约束、能量均衡等综合优化处理; ②利用俞氏子波旁瓣小, 分辨率高的特点[5], 对包含初至的地震资料进行滤波整形处理, 提高地震资料的信噪比, 为后续初至自动拾取奠定基础; ③通过增益处理(AGC处理、瞬时增益、反射强度增益)等, 使得初至近、中、远能量达到不同程度的均衡, 提高初至的识别精度。从图 4可以看出, 俞氏子波滤波整形处理后的初至清楚易识别。

|

图 4 俞氏子波滤波整形处理前(a)、后(b)的单炮记录 |

随着“两宽一高”可控震源采集技术的发展, 超万道大型三维地震勘探数据量不断增大, 需要对可控震源初至进行优化处理, 提高初至拾取效率, 此外降低人工拾取工作量也是亟待解决的难题。初至波自动拾取方法包括相关法、分形维数法和神经网络法等, 它们在复杂工区的应用效果均不稳定。目前人工智能技术广泛应用于初至拾取, 它采用深度学习框架和大数据技术, 结合传统的地球物理理论和信息技术, 不断训练大量不同类型的地震数据, 保证了算法的自适应性、效率和精度。人工智能初至拾取技术能够显著提高初至拾取效率和生产效益。某三维工区采用可控震源施工, 每炮对应26条排列、共计351368炮、9135568条排列、1600000000道。若人工拾取初至, 预计单人每天拾取300炮, 共需要1171天完成, 严重影响项目进度; 若采用人工智能机器拾取, 预计每天拾取30000炮, 共需要12天完成, 人工智能技术极大地提高了拾取效率。

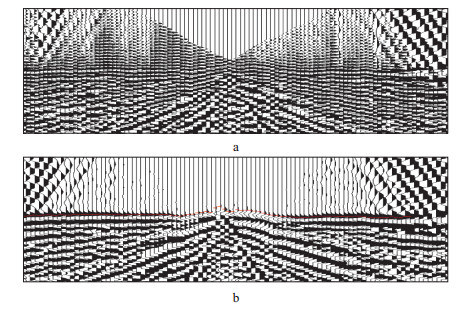

2.3 初至拾取质量监控初至拾取结果的质量检查工作非常重要, 利用一束线或多束线的初至拾取时间与炮检距关系交会图检查拾取的初至时间是否集中地随炮检距增加呈规律性变化, 而后对偏离统计趋势太远的点进行删除与编辑。对于复杂地表区可控震源的初至波拾取, 可以根据地表一致性初至波特征统计分析单炮记录的初至波拾取质量。具体如下:首先在炮集记录上进行初至波拾取, 对炮域拾取的初至时间进行空间域分析, 以保证不同炮的初至拾取时间分布合理; 再将其分选至检波点道集并显示初至拾取结果; 然后分析检波点道集上初至拾取时间的分布情况, 检查初至拾取是否存在跳跃现象; 最后还可以抽取某一个或几个炮检距从而获得初至拾取时间, 检查拾取的初至是否在同一层。这种多域的初至拾取时间检查方法可有效检查初至拾取质量。图 5中红色箭头标识初至错断, 分析初至时间在空间上的连续性可知该初至拾取是错误的, 需要对初至进行修改。图 6是初至修改前、后分别进行层析静校正处理得到的叠加剖面, 可以看到初至拾取精度对静校正处理效果的影响。

|

图 5 可控震源地震数据检波点道集地表一致性初至分析 |

|

图 6 初至修改前(a)、后(b)分别进行层析静校正处理得到的叠加剖面 |

叠前噪声压制是提高地震资料信噪比的重要手段之一。可控震源地震资料中干扰波特点、类型与炸药震源地震资料存在许多不同。此外, 可控震源特有的采集方式产生了一些特殊的地震波, 需要采用针对性的处理方法进行压制。

3.1 谐波干扰噪声压制可控震源地震采集存在不可避免的谐波畸变[5], 谐波畸变产生的原因主要包括3个方面:①可控震源的机械装置与震动装置的非线性振动而产生谐振; ②谐波畸变与地表耦合程度密切相关, 当可控震源的震板与大地的耦合较差时, 容易产生谐振; ③可控震源的施工参数设置不合理容易产生谐振[6]。高效可控震源采集不可避免会产生谐波干扰, 它的存在直接影响着可控震源地震资料的品质。

由于谐波干扰产生的原因不同, 故其在单炮记录上表现形式也各不相同, 有的谐波干扰出现在小炮检距中、深层地震数据上, 频带宽, 视频率高; 有的谐波干扰成片分布, 持续时间及强弱毫无规律。同一震源不同时间激发以及相邻震源激发时, 谐波出现的位置、能量均有所不同。

黄建平等[7]提出了一种适用于滑动扫描的未相关地震数据纯相移滤波方法; 王宝彬等[8]提出了基于力信号谐波预测算子模型的谐波干扰压制方法。研究人员提出了多种压制谐波干扰的方法, 但野外采集中很少接收到力信号数据, 因此实际处理时通常会利用常规的分频异常振幅压制技术对谐波干扰进行压制。首先将成片的谐波干扰转变为随机的异常强能量干扰, 再采用多道识别, 单道去噪的思路, 在不同频带内识别强振幅能量噪声, 然后根据定义的衰减系数对谐波干扰以及异常振幅干扰进行压制, 最终可取得良好的谐波压制效果。

3.2 “黑三角”强能量噪声压制在巨厚沙漠区的可控震源地震资料中, 经常出现近炮检距三角区能量极强, 振幅能量级别为远炮检距能量近百倍的情况。在整个三角区内肉眼几乎看不到任何有效反射波, 该区噪声频带分布宽, 与有效波频带重合, 根本无法区分与识别噪声, 因此人们称该三角区为“黑三角”。“黑三角”噪声产生原因尚不明确, 从目前分析结果看, “黑三角”噪声的出现与近地表表层结构存在直接关系。沙漠区存在5~10m, 甚至30~300m的巨厚低速层, 炸药震源可以穿过低降速层在高速层激发, 因此在炸药震源采集地震记录中很少出现“黑三角”; 可控震源在地面激发时, 地震波需要穿过低速层到达高速层, 由于低速层与高速层之间存在强波阻抗界面, 并且可控震源长时间的持续能量激发, 以及不同时刻扫描的能量在低速带内来回震动, 造成其地震记录上出现“黑三角”强能量干扰特征[9]。

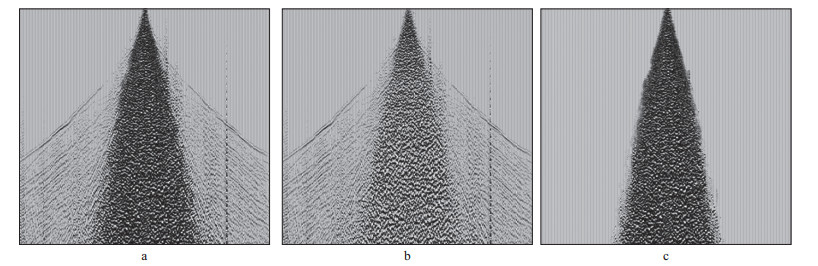

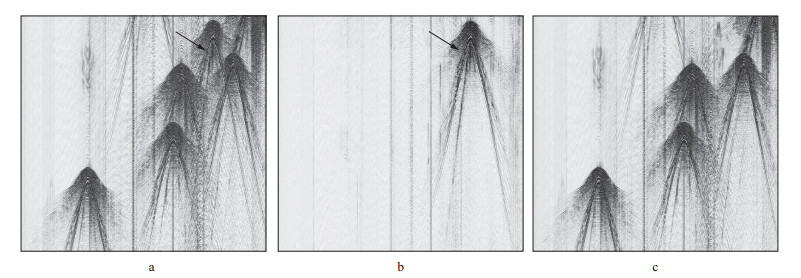

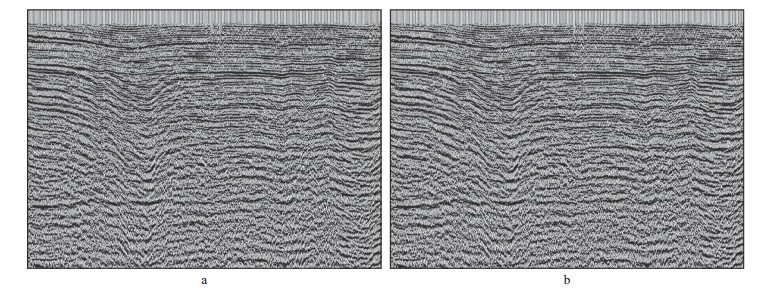

“黑三角”噪声一直困扰着可控震源地震资料的处理, 目前我们主要采用近炮点强能量干扰压制技术, 该技术可以用于压制共炮点或共检波点道集中近炮点三角区内强能量的声波、面波和散射波等干扰, 具体流程如下:首先定义三角区强能量干扰压制范围、强能量干扰压制的频带范围、频带分频个数、衰减因子和压制门槛值等; 然后在时空域分频带根据振幅门槛值自动识别噪声; 再估算衰减因子, 压制“黑三角”噪声能量; 最终使近炮点三角区内的能量与整炮能量趋于一致, 实现“黑三角”强能量噪声的压制。这种时变、空变和频变的自动识别与压制噪声的技术, 取得了良好的应用效果[10]。需要注意的是, 压制门槛值及衰减因子参数选取应把控好“度”:如果参数偏大, “黑三角”内可能出现过度压制、伤害有效信号的情况; 如果参数偏小, 有可能存在残余噪声。因此实际处理中要根据不同地区的地震资料特点, 选择能够覆盖全区的地震数据进行分频分析, 了解不同频段噪声的能量范围, 通过反复试验, 精细选取不同频段地震数据对应的门槛值参数, 以获得合理的衰减因子, 与此同时进行一系列的叠加、频谱、噪声剖面等质量检查工作。图 7和图 8分别为某工区可控震源地震资料中“黑三角”强能量噪声压制前、后的单炮记录、噪声以及叠加剖面, 可以看到三角区内强能量噪声被很好地压制, 地震资料信噪比得到了提高。

|

图 7 某工区可控震源地震资料中“黑三角”强能量噪声压制前(a)、后(b)的单炮记录及噪声(c) |

|

图 8 某工区可控震源地震资料中“黑三角”强能量噪声压制前(a)、后(b)的叠加剖面 |

可控震源地震采集作业时, 各震源组起振时间随机, 独立工作, 但相互之间存在干扰。工区内震源附近的机械震动或大钻等外部干扰源产生的干扰, 在单炮记录上表现为由一系列双曲线组成且速度基本不变的强干扰。在独立同步扫描方式采集中, 相同排列接收不同震源、不同位置、不同时间起震的地震波场, 在共激发点记录上除主激发点能量外, 还存在其它激发点产生的能量, 即邻炮干扰。由地震波传播规律可知, 共炮点记录上的主激发波场和非主激发波场都具有相干性, 但是在共炮检距道集、共接收点道集或共中心点道集上, 只有主激发波场才具有相干性, 邻炮干扰大多表现为随机噪声, 因此可以在其它道集上采用矢量中值滤波法[11]压制邻炮干扰。图 9为对某工区可控震源地震资料进行邻炮干扰压制前、后的单炮记录, 可以看出邻炮干扰得到了很好的压制。

|

图 9 对某工区可控震源地震资料进行邻炮干扰压制前(a)、后(b)的单炮记录 |

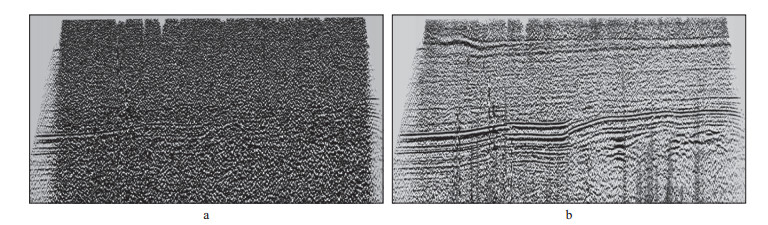

可控震源超高效混叠采集技术是目前最前沿的采集技术, 代表了未来采集技术发展的方向, 该技术目前处于试验阶段。混叠采集技术作为降低勘探成本的有效手段之一, 给地震资料处理带来挑战。目前实际生产试验中混叠地震数据分离方法主要包括两种:一种是常规去噪方法, 该方法利用混叠干扰在不同数据域(共检波域、共偏移距域)均为随机噪声的特点, 采用频率-波数域倾角滤波、空间-时间域中值滤波等不同方法去除噪声以达到恢复地震记录的目的, 此类方法虽然计算简单、易于实现, 但在混合震源较多或者混合噪声随机性较差的情况下, 会使有效信号受到伤害, 影响分离效果; 另一种是稀疏反演分离[12-14]方法, 该方法基于Radon域、傅里叶变换域或者curvelet域等稀疏域, 利用稀疏迭代反演方法进行求解, 此种方法虽然计算量大, 但保真度高。图 10是对某工区高效混叠采集地震资料采用稀疏反演分离方法得到的分离前、后的单炮记录及分离的噪声, 图中箭头所示为主炮, 可以看到高效混叠采集地震资料应用此方法分离效果较好。

|

图 10 对某工区高效混叠采集地震资料采用基于稀疏反演分离方法得到的分离前(a)、后(b)的单炮记录及分离的噪声(c) |

近几年随着可控震源高效地震采集技术的推广应用, 野外采集数据量成倍增长, 从几TB到几十TB甚至上百TB。高密度宽方位地震资料记录了丰富的地震波场信息, 但地震资料数据量的迅猛增长导致以往的常规数据分析与处理技术难以满足实际生产需求, 如何做好大数据特征分析, 保证处理质量并兼顾处理效率值得深入探讨。

原始地震数据分析是地震处理中最基础的工作, 对地震资料大数据分析可以采用空间子集选择与多属性统计相结合的方法, 这样既可保证对原始数据分析的全面与覆盖率, 又可提高原始数据分析的效率[4]。

观测系统定义的预处理检查是地震资料处理中最关键的工作之一, 因为野外施工受地表条件变化的影响可能造成炮点或者检波点位置偏移。对于地震资料大数据, 如采用常规逐炮线性动校正的检查方式, 工作量巨大, 需要花费大量时间。因此, 先对初至进行2.1节中描述的优化处理; 再选择一些排列进行共炮点叠加, 在共炮点叠加剖面上检查有问题的炮点记录, 由于剖面中的一道就是某一炮所有道的叠加, 故需要检查剖面中初至或者某一套反射层同相轴的连续性, 如果剖面中某一道出现从上到下的异常错动, 那么需要复查该炮, 因为该炮有可能是废炮, 或者存在炮点偏移、坐标有误的问题; 同理, 也可以进行共检波点叠加, 即在共检波点叠加剖面上检查有问题的检波点记录。通过共炮点或共检波点叠加的方式进行预处理检查会大大减少工作量, 相较于常规逐炮检查方式, 前者准确度更高, 同时节省了时间, 提高了工作效率。

在地震资料处理中, 处理参数试验、速度分析与迭代、叠前偏移等环节耗费了大量的人力与计算机资源。针对地震资料大数据的特点, 我们可以采用数据压缩方法, 将海量地震数据有效压缩至原来的1/3~1/5, 同时保持原始数据的空间波场特征。该方法在时间空间域根据野外采集地震数据疏密程度对炮检距和方位角进行划分, 并在划分的某个炮检距及方位角范围内对数据进行组合[5], 从而压缩了数据量, 压缩后的数据保真度高。图 11是某工区全数据(83TB)与采用数据压缩方法后(25TB)的叠加剖面, 可以看到, 二者的波场信息与成像效果相差无几。对于大数据处理而言, 数据压缩有益于快速开展后续的处理工作, 如处理流程参数试验、叠前偏移速度建模多次迭代及快速的处理成果分析等, 进而可以实现处理过程中地震资料大数据的快速质量监控, 以满足项目周期要求与勘探需求。

|

图 11 某工区全数据(83TB)(a)与采用数据压缩方法后(25TB)(b)的叠加剖面 |

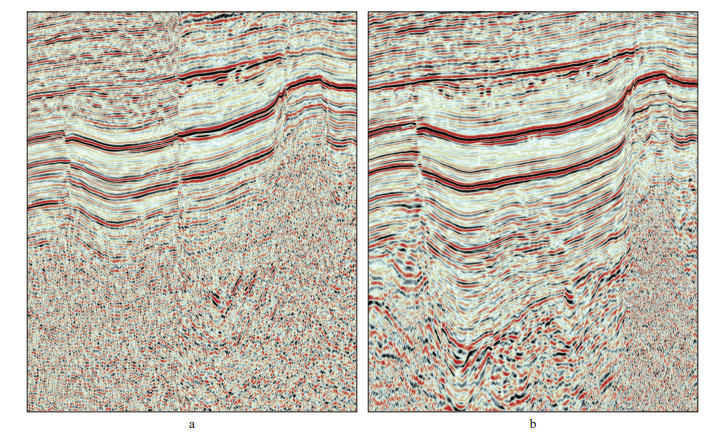

我国西部某沙漠工区以往三维地震勘探以侏罗系为主要目的层, 1999年采用炸药震源进行地震采集, 8~10口组合井激发, 井深为6m, 药量为2kg, 覆盖次数为60, 排列长度为4350m, 面元尺寸为50m×50m, 成果剖面品质差, 地震资料信噪比低, 侏罗系以下目的层反射能量弱, 断点不清晰, 无法满足地质研究需求。随着可控震源采集技术的推广应用, 我们在该工区开展了三维高密度地震采集, 该工区地表为巨厚沙漠, 由以往表层调查结果可知, 低降速层厚度约为30~310m。本次可控震源采集根据勘探目标, 制定了针对性较强的施工参数:频率范围为1.5~84.0Hz的低频可控震源两台, 每次激发仅震动1次, 面元尺寸为25m×25m, 覆盖次数为1152, 最大排列长度为8893m, 炮道密度为133炮/m2。从原始单炮记录(图 7a)可以看出, 地震资料信噪比低, 基本未见有效反射波, 主要存在近炮检距“黑三角”强能量干扰、面波、线性干扰和邻炮干扰等。采用前述可控震源最小相位化处理技术、基于初至拾取的层析静校正技术、强能量干扰压制等叠前保幅去噪技术及地表一致性反褶积、低频补偿、振幅补偿、Q补偿等一系列处理方法, 提高了地震资料的信噪比和分辨率, 新采集的地震资料成像精度高, 小断裂识别能力有所增强, 新采集的地震资料浅、中、深层成像精度均较原有地震资料成像精度明显提高, 并且前者包含的低频信息丰富(图 12)。由此可知, 在巨厚沙漠区进行可控震源高密度地震采集, 需进行针对性的采集参数设计与施工, 并且采用合适的处理方法和技术, 可以得到较为理想的处理成果, 以满足实际生产需求。

|

图 12 某工区原有叠前时间偏移剖面(a)与可控震源高密度地震采集资料处理得到的叠前时间偏移剖面(b) |

1) 可控震源子波最小相位化处理是处理中的基础工作之一, 最小相位化处理后的可控震源地震数据不仅满足常规反褶积处理的前提条件, 而且为后续的旨在提高分辨率的处理奠定了基础。

2) 可控震源地震资料中严重的噪声造成了复杂的初至, 因此需通过优化处理, 简化初至波形, 增强初至的空间连续性, 保持初至走时的相对关系, 以提高初至拾取的效率和可靠性。

3) 对可控震源特有的干扰波进行压制是改善可控震源地震资料品质的关键环节, 可以采用不同的方法和有效的方法组合衰减可控震源高效地震采集中出现的谐波干扰、“黑三角”强能量干扰及邻炮干扰等, 降低反射信号的损失。

国内外对高密度地震资料的强烈需求和低油价带来的巨大成本压力推动着可控震源高效采集技术的快速发展。混叠采集和基于压缩感知的可控震源采集技术均为降低勘探成本的有效手段, 也代表着今后地震勘探技术发展的方向, 可控震源高效采集给地震数据处理带来新的问题和挑战, 如信噪分离、数据规则化等。另外, 针对可控震源地震数据的“黑三角”噪声, 虽然在地震资料处理中采取了一些有效方法, 但是从根本上减弱“黑三角”噪声对地震资料品质的影响还需要从采集角度出发, 针对不同工区的特点, 进行可控震源与地面耦合、增强震源的下传能量等方面的研究和试验, 以提高原始单炮记录的品质。

| [1] |

刘振武, 撒利明, 董世泰, 等. 中国石油高密度地震技术的实践与未来[J]. 石油勘探与开发, 2009, 36(2): 129-35. LIU Z W, SA L M, DONG S T, et al. Practices and expectation of high-density seismic exploration technology in CNPC[J]. Petroleum Exploration and Development, 2009, 36(2): 129-135. |

| [2] |

白旭明, 李海东, 陈敬国, 等. 可控震源单台高密度采集技术及应用效果[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(6): 39-43. BAI X M, LI H D, CHEN J G, et al. Single controllable vibrator high-density acquisition technology and its application[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(6): 39-43. |

| [3] |

杨全斌, 刘凤智, 吴永国, 等. 可控震源零相位转换问题探讨[J]. 物探与化探, 2018, 42(3): 555-559. YANG Q B, LIU F Z, WU Y G, et al. A tentative discussion on zero phase transformation of vibroseis data[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(3): 555-559. |

| [4] |

高少武, 魏庚雨, 赵波, 等. 可控震源地震子波最小相位化方法[J]. 石油地球物理勘探, 2009, 44(6): 685-689. GAO S W, WEI G Y, ZHAO B, et al. Wavelet minimum-phasing method for vibroseis seismic data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2009, 44(6): 685-689. |

| [5] |

李虹, 蔡希玲, 王学军, 等. 海量地震数据处理方案与技术发展趋势[J]. 中国石油勘探, 2014, 19(4): 48-55. LI H, CAI X L, WANG X J, et al. Massive seismic data processing scheme and technology development trend[J]. China Petroleum Exploration, 2014, 19(4): 48-55. |

| [6] |

刘斌, 张志林, 赵国勇, 等. 可控震源谐波影响因素分析及对策[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(6): 1053-1060. LIU B, ZHANG Z L, ZHAO G Y, et al. Harmonics and its attenuation on vibroseis data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(6): 1053-1060. |

| [7] |

黄建平, 周学锋, 郭军, 等. 滑动扫描记录中压制谐波干扰方法[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2012, 36(2): 81-85. HUANG J P, ZHOU X F, GUO J, et al. Method of harmonic noise elimination in slip sweep data[J]. Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science), 2012, 36(2): 81-85. |

| [8] |

王宝彬, 李合群, 赵波, 等. 滑动扫描地震数据的谐波干扰压制[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(1): 37-41. WANG B B, LI H Q, ZHAO B, et al. Harmonic noise removal on vibroseis slip-sweep data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(1): 37-41. |

| [9] |

瞿长青, 段伟伟.沙漠区可控震源"黑三角"强能量干扰形成原因研究[C]//中国石油学会.中国石油学会2019物探技术研讨会.成都: 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司, 2019: 19-22 QV C Q, DUAN W W.Study on the cause of high energy interference of the vibroseis seismic data on a desert area[C]// Chinese Petroleum Society.Conference Proceedings of 2019 Annual Geophysical Technology of Chinese Petroleum Society.Chengdu: China Academic Journal(CD) E-Magazine Co.Ltd, 2019: 19-22 |

| [10] |

蔡希玲. 声波和强能量干扰的分频自适应检测与压制[J]. 石油地球物理勘探, 1999, 34(4): 373-380. CAI X L. An effective method to suppress acoustic wave and high energy noise frequency divisionally and adaptively[J]. Oil Geophysical Prospecting, 1999, 34(4): 373-380. |

| [11] |

王文闯, 李合群, 赵波, 等. 基于α-trimmed矢量中值滤波压制同步激发邻炮干扰[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(6): 1061-1067. WANG W C, LI H Q, ZHAO B, et al. Suppression of crosstalk from simultaneous sources with α-trimmed vector median filtering[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(6): 1061-1067. |

| [12] |

宋家文, 李培明, 王文闯, 等. 基于稀疏反演的高效混采数据分离方法[J]. 石油地球物理勘探, 2019, 54(2): 268-273. SONG J W, LI P M, WANG W C, et al. High-productivity blended acquired data separation by sparse inversion[J]. Oil Geophysical Prospection, 2019, 54(2): 268-273. |

| [13] |

魏亚杰, 张盼, 许卓. 基于稀疏约束反演的三维混采数据分离[J]. 地球物理学报, 2019, 62(10): 4000-4009. WEI Y J, ZHANG P, XU Z. Separation of 3D blending seismic data based on sparse constrained inversion[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2019, 62(10): 4000-4009. |

| [14] |

朱立华. 基于稀疏反演的多震源地震混合采集数据分离技术[J]. 石油物探, 2018, 57(2): 208-212. ZHU L H. Deblending simultaneous source seismic data using sparse inversion[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(2): 208-212. |