黄土塬地区由于长期雨水冲刷切割, 地表形成了树状水系及塬、梁、坡并存的独特地貌, 地形极其复杂, 地表起伏变化剧烈, 高差大, 黄土层厚度变化大, 表层速度空变快。以鄂尔多斯某黄土塬地区为例, 其表层覆盖黄土层厚度为100~300m, 且随机变化。黄土层下伏新近系和古近系胶泥和白垩系砂岩地层; 低速层厚度为6~50m, 速度为400~700m/s; 表层黄土层速度250~700m/s; 红土层速度为700~1700m/s; 潜水面埋深变化大。受表层结构特征(高程、风化层的速度、厚度和潜水面埋深)的区域不均匀性等诸多因素的影响, 黄土塬地区除了存在严重的短波长静校正问题外, 还存在严重的中、长波长静校正问题, 在地震资料处理中, 这些问题严重影响了均方根速度的求取和地震成像最终构造的落实。因此, 如何确保静校正真实可靠是黄土塬地区地震资料处理中的重大难点之一。

近地表静校正是地震数据成像获得可靠构造形态的基础, 只有在近地表静校正可靠的情况下, 才能获得较为真实的速度, 进而才能获得可靠的构造形态。当前巨厚黄土塬地震数据处理中, 静校正处理技术尚未成熟。目前静校正方法根据其理论主要可分为:高程静校正、模型静校正、折射静校正和层析静校正等。高程静校正:由于黄土塬区表层的速度和厚度变化大、高差大, 故难以找到一个适合全区的替换速度, 且替换速度对静校正的精度影响大, 静校正效果不理想。模型静校正:小折射和微测井是低速带调查时采用的传统方法, 在地形起伏剧烈、风化层厚度大的黄土塬地区, 由于低速带调查未能或未能全部探测到高速带顶部的深度, 测点密度也不够大, 故模型静校正不能保证获得可靠的构造形态。折射静校正:基于折射波方程的表层速度反演, 较适用于地表起伏不剧烈、表层速度横向均匀性较好、有明显折射面且折射面的横向变化缓慢的地区, 针对巨厚黄土塬地区难以获得理想的效果。层析静校正:因为突破了常规折射理论的限制, 在一般复杂的地区, 相较于折射静校正可获得更准确的静校正量[1], 但因巨厚黄土塬地区的低速带厚, 层析静校正难以单独解决如此复杂的静校正问题。为此, 前人针对黄土塬地区的静校正问题开展了大量的研究, 近地表静校正方法主要包括:三维折射静校正[2]、基于广义速度单元策略的层析静校正[3]、综合长波长静校正方法[4]等; 剩余静校正方法主要包括:折射波剩余静校正方法[5]、Satan算法剩余静校正[6]、共地面点法剩余静校正[6]、最大能量法剩余静校正[6]等; 多方法静校正联合应用方法主要包括:模型初至反演静校正+折射初至交互迭代静校正+最大能量法、模拟退火法和遗传算法相结合的综合寻优静校正方法[7]、微测井控制下的多种静校正+剩余静校正方法[8]、三维线性模型反演+多域迭代静校正方法[9]、层析反演静校正+初至波剩余静校正+反射波剩余静校正方法[10]、分步逐级静校正方法[11]、模型约束等效层析结构“三步法”静校正方法[12]等; 多方法静校正量融合方法主要包括:层析法和折射法静校正量融合方法[13]、多方法静校正量融合方法[14]等。这些静校正方法均针对各自的特殊情况, 不同程度地解决了实际地震资料处理中的问题, 不同的静校正方法均有其各自的适应性, 目前巨厚黄土塬地区的静校正问题仍有待进一步解决。

对复杂表层速度结构的正确理解以及清晰的静校正概念, 在解决复杂静校正问题中将发挥重要作用[15]。本文提出一种针对巨厚黄土塬地区由基于标志层构造形态控制的高程静校正、基于初至波叠加的中波长静校正、基于标志层修正的剩余静校正组合而成的三步递进方法, 即标志层控制的静校正方法。首先介绍了标志层控制的静校正方法及技术流程, 接着对依据鄂尔多斯某巨厚黄土塬地区的实际地震地质条件和已知信息生成的二维数值模拟数据, 展开了标志层控制的静校正方法测试, 验证了该静校正方法的有效性和可靠性, 最后给出了该静校正方法在鄂尔多斯某地区地震数据处理中的应用效果。

1 标志层控制的静校正方法针对长波长静校正问题, 探索出在浅层速度横向变化不剧烈情况下, 宜采用基于标志层构造形态控制的高程静校正方法; 在浅层速度横向变化复杂情况下, 宜采用其它有效的长波长静校正方法[16-17]代替高程静校正方法。针对中波长静校正问题, 探索出基于初至波叠加的中波长剩余静校正方法。针对短波长静校正问题, 探索出基于标志层修正的地表一致性剩余静校正方法或其它各种有效的剩余静校正方法。

1.1 基于标志层构造形态控制的高程静校正基于标志层构造形态控制的高程静校正方法, 主要目的是解决长波长静校正问题。该方法包括以下4个关键步骤。①合理选取处理基准面:对于巨厚黄土塬地区地表起伏剧烈的情况, 高程静校正的替换速度难以准确选取, 如果处理基准面选择不当, 则会导致其获得的静校正量产生较大的误差, 因此处理基准面通常选取探区的平均高程处, 其形成的累积误差相对较小。②常规高程静校正、速度分析及叠加:由于巨厚黄土塬地区不同地段的速度谱质量差异大, 由常规高程静校正和盲选速度谱位置的速度分析产生的初始叠加剖面品质差, 但可为优选生成速度谱点位提供参考。③优选生成速度谱点位及求取可靠的速度场:利用初始叠加剖面和高程信息, 优选生成速度谱点位, 再次生成速度谱并拾取更精确的速度函数, 获得更为可靠的速度场。④替换速度求取以及标志层构造形态控制的高程静校正:在可靠速度场基础上, 采用替换速度扫描方式, 依据高品质地段标志层的构造形态选择替换速度。当替换速度偏低时标志层反射波同相轴两端上翘; 当替换速度偏高时标志层反射波同相轴两端下弯; 当替换速度准确时标志层反射波同相轴平坦。依据这一判断准则, 可获得更为精确的替换速度。依靠合理的处理基准面、可靠的速度场和精确的替换速度, 可求取准确的长波长静校正量。

该方法虽然受巨厚黄土塬的影响, 在高地表处(黄土巨厚)静校正量的误差大; 但在表层速度横向变化不剧烈地区或受黄土塬低速带影响程度低的低地表处, 高程静校正方法解决了该地段的长波长静校正问题, 并为保持构造形态不被破坏奠定了良好的基础。

1.2 基于初至波叠加的中波长剩余静校正在进行巨厚黄土塬地区的地震数据处理时, 经过基于标志层构造形态控制的高程静校正后, 往往会出现严重影响构造形态和信噪比的高值中波长静校正问题, 不能仅依靠地表一致性剩余静校正方法予以解决。为此, 提出了基于初至波叠加的中波长剩余静校正方法, 该方法的主要目的是解决中波长静校正问题, 包括以下4个关键步骤。①抽取共检波点道集记录和共炮点道集记录:在基于标志层构造形态控制的高程静校正处理基础上, 将数据分别抽取为共检波点道集记录和共炮点道集记录。②速度扫描以获取合适的线性动校正速度:在共检波点道集记录和共炮点道集记录的线性动校正速度扫描叠加的基础上, 本着叠加剖面初至波起跳清晰干脆以及便于拾取初至到达时间的目的, 获得可靠的线性动校正速度。③优选参与叠加的炮检距范围并进行叠加:由于近炮检距的直达波和远炮检距的折射波不能用同一线性动校正速度校平, 故需要优选参与初至波叠加的炮检距范围, 保留相对稳定的折射波记录, 以实现共检波点道集和共炮点道集的初至波同相叠加, 达到初至波起跳干脆的目的。④检波点和炮点中波长静校正量提取及应用:沿共检波点和共炮点初至波的低频平滑趋势拾取“零时间线”, 沿共检波点和共炮点初至波到达时拾取用于提取中波长剩余静校正的“延迟时间线”, 将拾取的“延迟时间线”减去“零时间线”, 可分别求取检波点和炮点的中波长剩余静校正量。

1.3 基于标志层修正的地表一致性剩余静校正基于初至波叠加的中波长剩余静校正处理后, 因初至拾取不准等因素造成的严重短波长静校正问题仍然存在, 其叠加剖面的部分地段的信噪比过低, 如果直接将该叠加剖面用作地表一致性剩余静校正处理的外部模型, 处理效果难以保证, 故提出了基于标志层修正的地表一致性剩余静校正方法, 该方法的主要目的是解决短波长静校正问题, 包括以下2个关键步骤。①修正标志层并建立剩余静校正的外部模型:在上述两步静校正处理的叠加数据上, 根据区域地质情况、测井资料和已有的老处理成果等信息, 对叠后数据进行修饰, 以提高外部模型的品质。②地表一致性剩余静校正迭代:利用高品质的外部模型数据和准确的速度, 采用多次迭代地表一致性剩余静校正的处理方法, 由大到小地调整限制门槛值, 使得静校正量逐步收敛, 最终可求得准确的剩余静校正量; 或采用适应高值静校正量的非线性反射波剩余静校正方法。

1.4 标志层控制的静校正处理流程综上所述, 标志层控制的静校正处理流程如图 1所示。

|

图 1 标志层控制的静校正处理流程 |

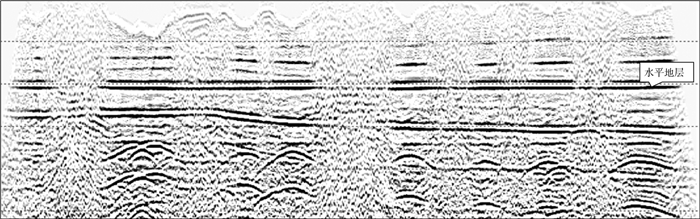

1) 不含水平层的巨厚黄土塬地区二维数值模型(图 2)。首先从巨厚黄土塬地区BC三维工区实际地震数据处理成果中, 选取一条有代表性的二维测线; 然后利用可靠的井资料和地表高程数据, 并结合区域地质特征和实际炮点检波点位置关系, 提取二维测线对应的地表高程(高差为360m)、地层速度及埋深以及构造形态等信息; 最后构建该二维数值模型。模型各层段弹性参数见表 1。

|

图 2 巨厚黄土塬地区二维数值模型(不含水平地层) |

| 表 1 模型各层段弹性参数 |

2) 含水平层的巨厚黄土塬地区二维数值模型(图 3)。为研究巨厚黄土塬地区近地表静校正方法的处理效果, 在上述模型中将第7层和第8层替换为一个水平地层, 以判断构造形态保真情况, 并检验基于标志层构造形态控制的高程静校正处理后构造形态的可靠性。

|

图 3 巨厚黄土塬地区二维数值模型(含水平地层) |

参照本区地震采集实际情况, 本次采用中间激发两端接收观测系统, 最大偏移距为3340m, 炮点间距为40m, 检波点间距为40m, 模型剖面长26565.5m, 垂向深度为2143.06m。采用26Hz的零相位雷克子波, 点震源球面波激发, 接收点排列随炮点移动, 共495炮, 每炮171道接收。记录时间长度为2s, 采样率为1ms。采用弹性波有限差分方法对上述两个模型进行地震波场正演模拟, 地表定义为不可见地表。

2.2 测试应用及效果分析按照图 1所示的标志层控制的静校正处理流程, 对图 2、图 3正演模拟得到的地震数据分别进行测试处理。

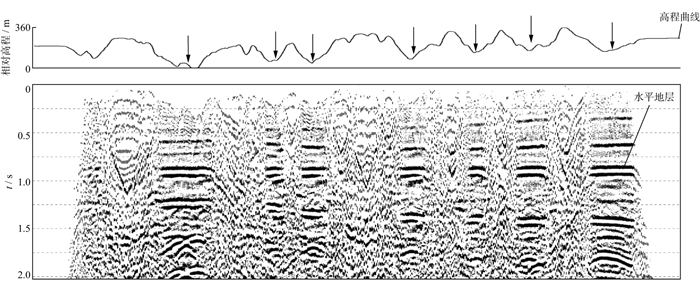

将图 3所示模型正演模拟得到的地震数据经常规高程静校正、速度分析和叠加处理后, 得到的剖面如图 4所示, 图中上方的曲线为高程曲线, 图中箭头所指的部位叠加段品质高, 可作为生成速度谱的有利点位, 其一般分布在地势低洼处。

|

图 4 利用常规静校正和速度分析的叠加剖面进行速度谱点位选取示意 |

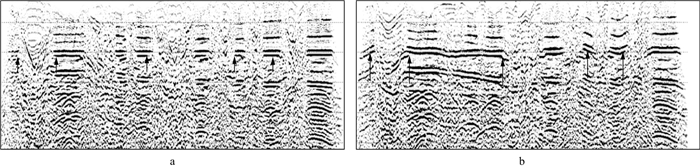

对图 3所示模型正演模拟得到的地震数据应用基于标志层构造形态控制的高程静校正方法, 获得的叠加剖面如图 5a所示, 由于该方法只对高程差引起的长波长静校正量进行校正, 复杂的中短波长静校正问题未能得到解决, 故剖面中存在部分地段信噪比低的现象, 但箭头所指处的地层产状正确, 总体构造形态未失真, 因此可继续进行中、短波长的剩余静校正处理。对图 3模型正演模拟得到的地震数据应用折射静校正方法, 得到的叠加剖面如图 5b所示, 尽管部分地段波组连续性优于图 5a, 但箭头所指部分构造形态出现失真, 故不宜在此基础上进行后续的处理。

|

图 5 应用基于标志层构造形态控制的高程静校正方法(a)与折射静校正方法(b)得到的叠加剖面 |

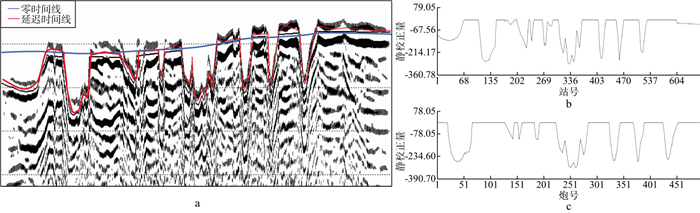

对图 2所示的模型正演模拟得到的地震数据应用基于标志层构造形态控制的高程静校正方法, 得到的共检波点初至波线性动校叠加剖面如图 6a所示。长波长静校正后, 如果不存在中波长剩余静校正问题, 则该初至波应以低频平滑趋势出现, 即为“零时间线”(蓝色)。图 6a中初至波到达时代表中波长剩余静校正的“延迟时间线”(红色), 将“延迟时间线”减去“零时间线”可获得检波点的中波长剩余静校正量(图 6b)。将同样的方法应用于共炮点初至波叠加剖面, 可以获得炮点的中波长剩余静校正量(图 6c)[18]。

|

图 6 基于初至波线性动校叠加剖面提取检波点和炮点中波长剩余静校正量 a 共检波点初至波线性动校叠加剖面; b 提取的检波点中波长剩余静校正量; c 提取的炮点中波长剩余静校正量 |

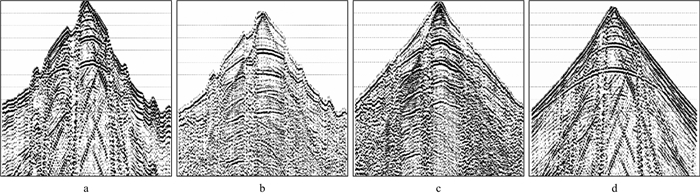

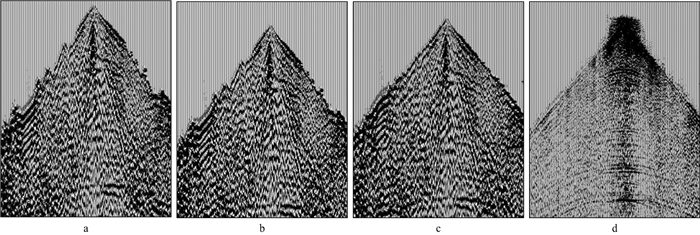

对图 2所示的模型正演模拟得到的数据应用标志层控制的静校正方法处理, 该过程的单炮记录如图 7所示。与原始的单炮记录(图 7a)相比, 图 7b、图 7c和图 7d上的反射波双曲线规律逐渐明显。

|

图 7 对图 2所示模型正演模拟得到的数据应用标志层控制的静校正方法处理过程的单炮记录 a 原始单炮记录; b 基于标志层构造形态控制的高程静校正+线性去噪; c 基于标志层构造形态控制的高程静校正+基于初至波叠加的中波长剩余静校正+线性去噪; d 标志层控制的静校正 |

在图 5a叠加剖面的基础上, 应用中波长剩余静校正和标志层修正的地表一致性剩余静校正方法进行处理, 获得的叠加剖面品质显著提高, 并且保持了可靠的构造形态(图 8)。

|

图 8 应用中波长剩余静校正和标志层修正的地表一致性剩余静校正方法处理得到的叠加剖面 |

对图 2所示的模型正演模拟得到的地震数据应用不同静校正方法处理, 得到的叠加剖面如图 9所示。图 9a为采用层析静校正+剩余静校正方法处理得到的叠加剖面, 其构造形态与图 2所示模型的构造形态相似度低, 构造形态严重失真; 图 9b为采用折射层析静校正+剩余静校正方法处理得到的叠加剖面, 其构造形态与图 2所示模型的构造形态相似度不高, 中部构造形态优于图 9a, 但边界处构造形态严重失真; 图 9c为采用标志层控制的静校正方法处理得到的叠加剖面, 其构造形态与图 2所示模型的构造形态相似度最高, 说明本文方法具有一定优势, 也说明方法复杂未必处理效果好, 只有在满足方法适用条件的前提下展开应用才能体现其优势[19]。

|

图 9 应用不同静校正方法处理得到的叠加剖面(不同处理系统截图) a 层析静校正+剩余静校正; b 折射层析静校正+剩余静校正; c 标志层控制的静校正方法 |

从鄂尔多斯盆地某巨厚黄土塬地区的地震数据中, 选取了一条二维测线应用不同静校正方法进行处理。由于该工区的原始数据信噪比低, 在高程静校正叠加剖面上未发现理想的标志层, 故实际处理过程中将剖面中0.6s和1.5s处出现的相对强反射同相轴视为标志层。考虑该工区的地表高程情况和老资料处理的基准面(1200m)及本次基准面测试处理情况, 也为了便于对比处理效果, 仍将处理基准面定为1200m。考虑替换速度测试结果和老资料处理的替换速度(3000m/s), 将本次处理的替换速度仍定为3000m/s。经不同炮检距范围的初至波叠加测试, 将共炮点道集、共检波点道集叠加的炮检距范围定为500~2500m。

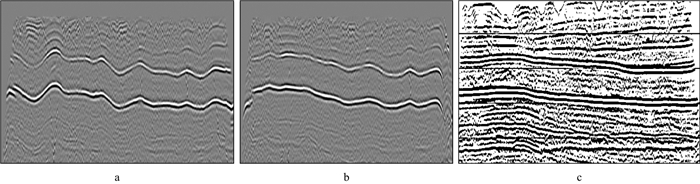

图 10为对实际二维地震数据应用中波长剩余静校正方法前、后的初至波叠加剖面, 对比图 10a与图 10b可知, 该静校正方法较好地解决了共检波点的中波长静校正问题; 对比图 10c与图 10d可知, 该方法较好地解决了共炮点的中波长静校正问题。

|

图 10 对实际二维地震数据应用中波长剩余静校正方法前、后共检波点和共炮点道集叠加剖面 a 静校正前共检波点道集叠加剖面; b 静校正后共检波点道集叠加剖面; c 静校正前共炮点道集叠加剖面; d 静校正后共炮点道集叠加剖面 |

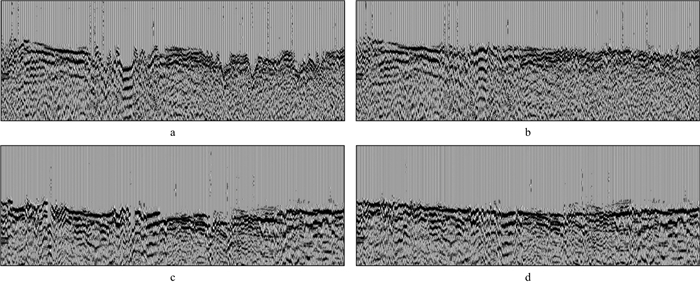

对实际地震数据应用标志层控制的静校正方法进行处理, 该过程的单炮记录如图 11所示, 可以看出静校正问题逐步得到了解决, 反射波同相轴的双曲线规律逐渐明显。

|

图 11 对实际二维地震数据应用标志层控制的静校正方法处理过程的单炮记录 a 原始记录; b 基于标志层构造形态控制的高程静校正; c 基于标志层构造形态控制的高程静校正+基于初至波叠加的中波长剩余静校正; d 标志层控制的静校正方法(包括反褶积和去噪) |

图 12a为应用层析静校正和剩余静校正方法处理得到叠加剖面, 剖面出现了串层, 波组特征不理想; 图 12b为应用标志层控制的静校正方法处理得到的叠加剖面, 剖面品质明显提升, 其构造形态可靠且信噪比高。

|

图 12 对实际二维地震数据应用不同静校正方法处理得到的叠加剖面 a 层析静校正+剩余静校正; b 标志层控制的静校正方法 |

本文针对巨厚黄土塬的静校正难题, 提出了一种由基于标志层构造形态控制的高程静校正、基于初至波叠加的中波长静校正、基于标志层修正的剩余静校正的3步递进式组合构成的标志层控制的静校正方法。根据该方法对不含水平层和含水平层二维数值模拟地震数据及鄂尔多斯地区实际二维地震数据的应用效果, 可以得到如下结论:

1) 在具有良好标志层的巨厚黄土塬地区, 在表层速度横向变化不剧烈的情况下, 基于标志层构造形态控制的高程静校正处理方法, 可较好地解决巨厚黄土塬地区地震数据静校正的长波长静校正问题; 在应用基于标志层构造形态控制的高程静校正方法处理的基础上, 应用基于初至波叠加的中波长剩余静校正处理方法, 可较好地解决黄土塬地区地震数据中波长剩余静校正问题; 在应用基于初至波叠加的中波长剩余静校正方法处理的基础上, 应用基于标志层修正的地表一致性剩余静校正多次迭代处理方法, 可较好地解决黄土塬地区地震数据短波长剩余静校正问题。

2) 尽管上述递进式的静校正方法是一种简单的从反射叠加的形态去质控静校正的技术措施, 但在基本满足该方法假设条件的前提下, 静校正极其复杂且现有技术难以获得理想静校正效果的情况下, 该方法不失为一种良好的选择。模型和实际数据的应用结果证明了该方法理论上的正确性及应用中的有效性和实用性。采用该静校正方法, 可在一定程度上克服巨厚黄土塬地区地震数据的静校正技术难题, 提高地震数据处理成果的品质和构造可靠性。

本文仅对二维数值模型和二维实际地震数据进行了处理研究, 同理标志层控制的静校正处理方法也适用于三维资料的处理, 只需将二维中的“零时间线”、“延迟时间线”用三维中的“零时间面”、“延迟时间面”替代即可。标志层控制的静校正方法不足在于应用条件苛刻, 在标志层不理想或标志层本身的基本构造形态认识不清, 或表层速度横向变化过大的情况下, 该静校正方法的应用效果难以得到保证。另外, 原始记录信噪比与该静校正方法的处理效果关系密切, 在难以获得理想的有效波记录的情况下, 该静校正方法的应用效果受到一定限制。

| [1] |

曾庆才, 曾同生, 欧阳永林, 等. 复杂山地层析反演静校正新方法及应用[J]. 石油地球物理勘探, 2017, 52(3): 418-425, 441. ZENG Q C, ZENG T S, OUYANG Y L, et al. A new tomographic inversion for static corrections in complex mountain areas[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(3): 418-425, 441. |

| [2] |

杨海申, 蒋先艺, 高彦林, 等. 复杂区三维折射静校正技术与应用效果[J]. 石油地球物理勘探, 2005, 40(2): 219-225. YANG H S, JIANG X Y, GAO Y L, et al. Three-dimensional refraction static correction in complex region and its application effect[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2005, 40(2): 219-225. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2005.02.025 |

| [3] |

林伯香, 肖万富, 李博. 层析静校正在黄土塬弯宽线资料处理中的应用[J]. 石油物探, 2007, 46(4): 417-420. LIN B X, XIAO W F, LI B. Application of tomography static correction in data processing of Huangtuyuan bend width line[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2007, 46(4): 417-420. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2007.04.016 |

| [4] |

王志刚, 刘志伟, 王彦春, 等. 复杂近地表区综合长波长静校正方法[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(3): 480-485. WANG Z G, LIU Z W, WANG Y C, et al. Synthetical long wavelength static calibration method for complex near surface areas[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(3): 480-485. |

| [5] |

段云卿. 折射波剩余静校正方法[J]. 石油地球物理勘探, 2006, 41(1): 32-35. DUAN Y Q. Method for static correction of residual refraction wave[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2006, 41(1): 32-35. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2006.01.007 |

| [6] |

吴波, 徐天吉, 唐建明, 等. 三种反射剩余静校正方法对比研究与应用[J]. 石油物探, 2012, 51(2): 172-177. WU B, XU T J, TANG J M, et al. The comparison and application of three reflection residual static correction methods[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2012, 51(2): 172-177. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2012.02.010 |

| [7] |

谭昌勇, 王彦春, 张伟宏, 等. 静校正方法在黄土塬地区的联合应用[J]. 石油物探, 2009, 48(3): 252-257. TAN C Y, WANG Y C, ZHANG W H, et al. Joint application of static calibration method in Huangtuyuan[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2009, 48(3): 252-257. |

| [8] |

于相海, 刘明乾, 汪铁望, 等. 鄂尔多斯盆地黄土塬区弯宽线地震资料处理[J]. 石油地球物理勘探, 2010, 45(增刊1): 80-85. YU X H, LIU M Q, WANG T W, et al. Seismic data processing of bending line in Huangtuyuan area of Ordos basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2010, 45(S1): 80-85. |

| [9] |

于相海, 张克诚, 周夏丽, 等. 鄂尔多斯盆地巨厚黄土塬区非纵测线地震资料处理方法研究[J]. 石油物探, 2010, 49(1): 85-91. YU X H, ZHANG K C, ZHOU X L, et al. Study on seismic data processing method of non-longitudinal line in the Huangtuyuan area of Ordos Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(1): 85-91. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2010.01.016 |

| [10] |

李美, 赵玉华, 王永刚, 等. 一种解决HJ黄土塬区低信噪比问题的处理方法[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2): 0767-0773. LI M, ZHAO Y H, WANG Y G, et al. A processing method for low S/N seismic data in loess tableland in HJ area[J]. Progress in Geophysics, 2014, 29(2): 0767-0773. DOI:10.6038/pg20140240 |

| [11] |

夏常亮, 王永明, 胡浩, 等. 分步逐级静校正法在黄土塬地震资料处理中的应用[J]. 物探与化探, 2018, 42(2): 339-346. XIA C L, WANG Y M, HU H, et al. Static correction and its application to seismic data of loess tableland area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(2): 339-346. |

| [12] |

刘宝国. 鄂尔多斯盆地南部黄土塬区三维地震勘探关键技术研究[J]. 石油物探, 2014, 53(3): 330-337. LIU B G. The key technologies of 3D seismic exploration in loess plateau area of Southern Ordos Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2014, 53(3): 330-337. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2014.03.011 |

| [13] |

夏常亮, 王永明, 杨建新, 等. 一种新静校正方法及其在黄土塬地震资料的应用[J]. 地球物理学进展, 2017, 32(5): 2115-2119. XIA C L, WANG Y M, YANG J X, et al. New seismic static method and its application to seismic data of loess tableland area[J]. Progress in Geophysics, 2017, 32(5): 2115-2119. |

| [14] |

高秦, 陈超群, 王智茹, 等. 多方法静校正融合技术在鄂尔多斯盆地黄土塬区中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2017, 52(增刊2): 38-44. GAO Q, CHEN C Q, WANG Z R, et al. Multiple statics fusion in loess tablelands, Ordos Basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(S2): 38-44. |

| [15] |

林伯香, 孙晶梅, 徐颖, 等. 几种常用静校正方法的讨论[J]. 石油物探, 2006, 45(4): 367-372. LIN B X, SUN J M, XU Y, et al. Static correction approaches being frequently applied[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2006, 45(4): 367-372. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2006.04.006 |

| [16] |

王克非, 郑超, 薛为平, 等. 准噶尔盆地腹部沙漠区长波长静校正分析与应用研究[J]. 石油物探, 2016, 55(6): 825-830. WANG K F, ZHENG C, XUE W P, et al. Analysis and application on long wavelength static correction in desert area of central Junggar Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(6): 825-830. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2016.06.007 |

| [17] |

戴云, 张建中. 长波长静校正问题的一种解决方法[J]. 石油地球物理勘探, 2000, 35(3): 315-325. DAI Y, ZHANG J Z. A method for long-wavelength static correction[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2000, 35(3): 315-325. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2000.03.006 |

| [18] |

潘树林, 高磊, 吴波, 等. 初至叠加法在宣汉地区转换波静校正中的应用[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(3): 932-938. PAN S L, GAO L, WU P, et al. Application on the superposition method of the first arrival in P-SV static correction in the Xuanhan area[J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(3): 932-938. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.03.029 |

| [19] |

于豪. 折射波静校正与层析静校正技术适用性分析[J]. 地球物理学进展, 2012, 27(6): 2577-2584. YU H. Applicability analysis of refraction static correction and tomographic inversion static correction[J]. Progress in Geophysics, 2012, 27(6): 2577-2584. |