2. 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 新疆乌鲁木齐 830011

2. Sinopec Northwest Oilfield Branch Company, Urumqi 830011, China

随着我国西部YKL气藏开发的推进, 含水量上升成为该气藏开发的主要矛盾, 气藏开发难度越来越大。YKL气藏历年实钻井数据显示, 气藏构造深度预测值与实钻数据之间误差较大, 尤其在构造边部更是如此, 地震勘探成果资料不能精确显示构造和断裂位置是开发过程中面临的主要问题。

用时间域偏移成像数据制作构造图, 传统的做法是变速时深转换成图[1-4]。利用DIX公式将均方根速度转换成层速度, 再将时间域层位转换到深度域; 或者利用区域综合平均速度方法得到时-深关系, 直接将T0图转换为深度域。受地层倾角和速度横向变化等因素的影响, 时间域偏移成像数据的成像精度不够准确。另外, 因速度误差以及变速成图方法差异的影响, 井震误差往往也较大, 准确预测钻探目标深度难度很大[5-6]。

当地下存在速度异常体时, 射线经过这些异常体将产生大的偏折, 此时, 若按叠前时间偏移(pre-stack time migration, PSTM)的共中心点道集进行偏移叠加, 显然得不到真实的反射。叠前深度偏移的巨大优势在于, 在共深度点道集中, 如果速度模型正确, 则对于某个深度点来说, 其道集反射应是水平的, 由此我们可以判断模型正确与否[7]。相对于PSTM, 叠前深度偏移(pre-stack depth migration, PSDM)在成像精度等方面具有显著的优势[8-12], 但因其是一个对速度很敏感的处理过程, 往往会遇到建模难题[7]。

目前, 三维叠前深度偏移速度模型建立的方法有多种, 如:测井约束速度模型优化速度建模方法[13]; 初始速度模型的建立、模型的修改与验证及模型的修饰性处理和可视化显示方法[14]; 利用地震同相轴的多种信息进行层析反演, 并在反演中加入含有地质含义的倾角信息以增加反演过程的稳定性和收敛速度, 利用类似于叠加速度谱的斜率速度谱来拾取地震同相轴斜率方法[15]; 叠前逐层层速度反演速度建模方法[16-17]; 以叠前深度偏移为基础进行偏移速度和层速度分析, 对速度模型的层位结构及速度纵、横向变化, 采用三维可视化监控和交互方式修改的方法[18]; 共聚焦点层析速度建模方法[19]; 多域双重迭代法优化更新层速度模型的方法[20]; 联合应用基于层位的层析反演和基于网格的层析反演两种速度建模方法[21]; VTI介质多参数联合走时层析成像的方法[22]等。目前应用最广、最为成熟的速度建模方法是网格层析速度建模方法[23]。各种速度建模方法都有其适应性, 由于YKL气藏区三维地震勘探资料存在缺失近炮检距资料等不利因素, 单独采用某一种速度建模方法难以解决该区块三维资料的深度偏移准确成像问题。

针对上述难点问题, 综合采用了井控[24]-各向异性-网格层析-逐层反演多种速度建模技术, 建立了合理的深度偏移速度模型, 采用Kirchhoff方法进行叠前深度偏移成像, 最终在深度域将目的层分层数据直接生成构造图。对3口井进行验证, 实钻井深与地震预测深度误差都在5m内, 较好地解决了YKL气藏井震误差大的问题。同时, 通过重新处理, 成像的品质也得到明显提高, 为气藏开发提供了可靠的基础资料。

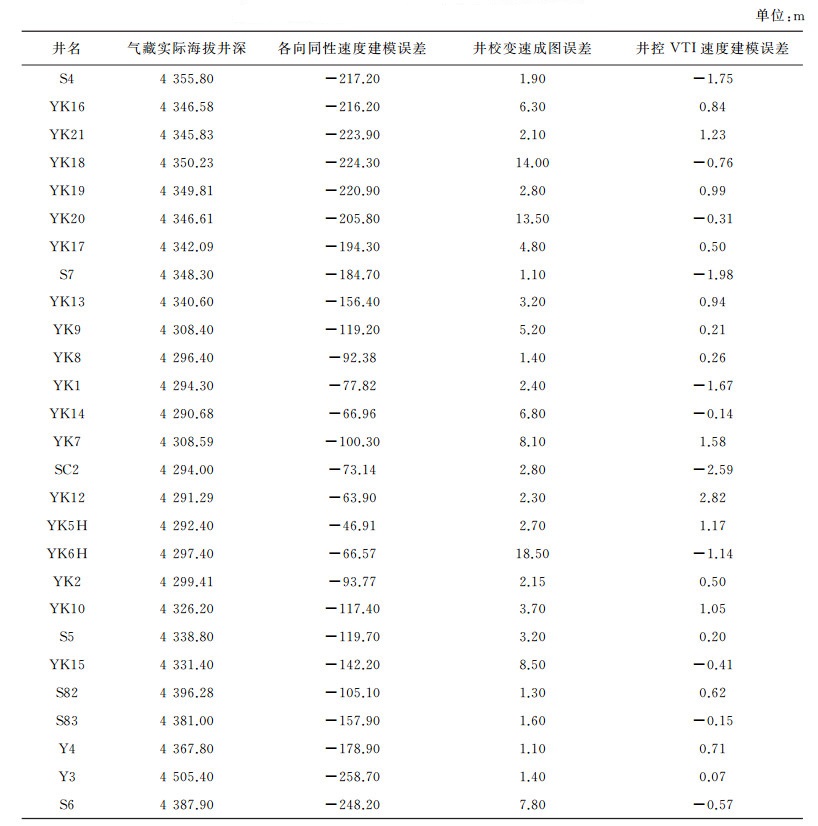

1 YKL气藏井震误差及问题分析 1.1 井震误差分析Kirchhoff叠前深度偏移层速度往往要高于测井的层速度, 若将深度偏移成像深度直接进行井深预测, 绝对误差会很大(见表 1中的各向同性速度建模误差)。在探区速度横向变化很小的情况下, 利用实际测井的层速度计算深度, 将时间域成像数据通过井校变速成图能够得到较准确的预测深度。YKL探区的地层产状较为平坦, 属弱各向异性地区, 但由于横向速度存在一定的变化, 时间域成像数据通过井校变速成图存在较大误差(见表 1中的井校变速成图误差, 19m以内), 尤其是井少的情况下, 井间数据通过插值连接, 难以得到精确的构造形态。而采用井控各向异性网格层析逐层速度建模技术则不同, 井间数据连接是靠数据本身驱动的, 在深度偏移成像条件约束下形成的构造形态更为可靠, 井震误差小(见表 1中的井控VTI速度建模误差, 3米以内)。

| 表 1 YKL气藏实钻井深及井震误差统计结果 |

分析认为, 影响气藏井震误差的主要原因有以下几个方面。

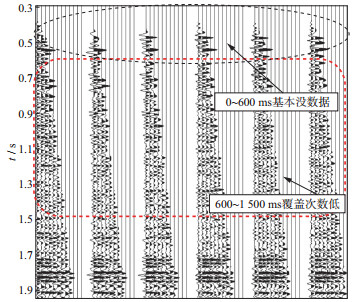

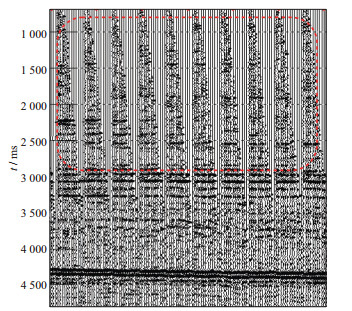

1) YKL气藏探区三维地震资料采集参数为:8线8炮, 接收线距200m, 接收点距50m, 炮线距300m, 炮点距100m, 满覆盖次数24次, 面元25m×50m, 最小偏移距600m, 单边接收。原始资料覆盖次数太低, 且缺失近偏移距数据, 导致偏移后的道集在0~600ms基本没有数据(图 1), 不利于建立近地表速度模型; 浅层0~2500m的共成像点(CIP)道集中有效反射同相轴信息很少(图 2), 浅层剩余延迟(RMO)无法准确求取, 严重影响速度建模精度。

|

图 1 CRP道集 |

|

图 2 CIP道集 |

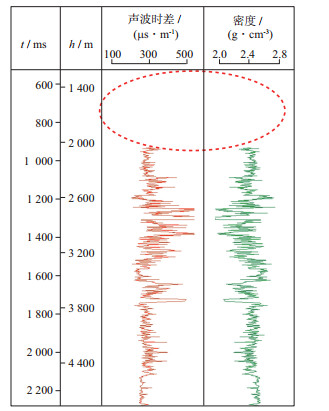

2) 浅层的测井曲线数据不可靠(图 3), 标定困难, 无法准确获取浅层地质分层, 影响浅层速度估算的精度。

|

图 3 测井曲线 |

3) 存在一定的速度各向异性问题, 常规的各向同性偏移不能满足该区的深度偏移需要, 需采用各向异性参数建立速度模型。

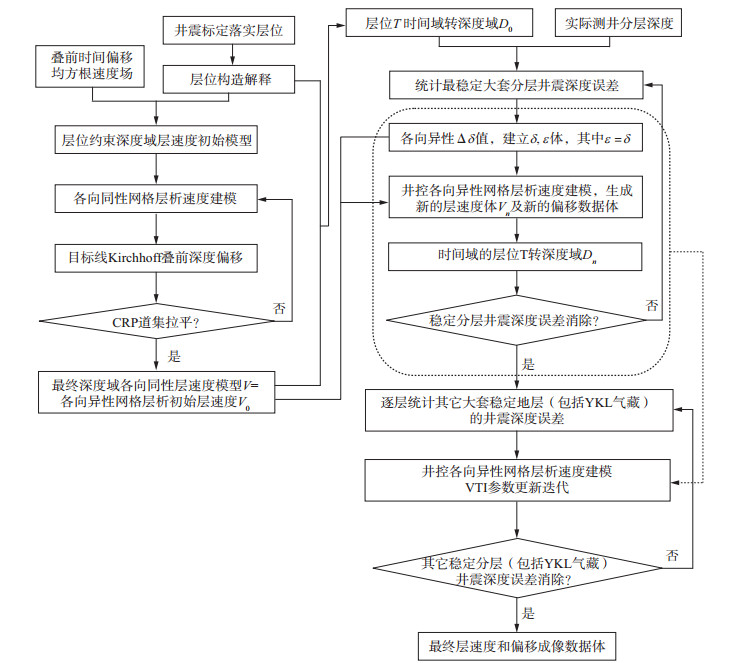

2 井控各向异性网格层析速度建模 2.1 井控各向异性网格层析速度建模技术思路及流程首先, 利用叠前时间偏移得到的成像剖面及均方根速度, 结合区内地质认识, 建立初始速度模型。在此基础上进行各向同性网格层析速度建模及叠前深度偏移, 对偏移后CIP道集进行剩余延迟分析, 逐步拉平CIP道集, 优化速度模型, 将每个深度偏移CIP道集的同相轴拉平。

其次, 生成各向异性初始速度模型。选好区内标志层, 利用区内多口已知井信息求取各向异性参数, 先消除大套稳定地层速度对气藏深度的影响, 将第1个浅部稳定标志层的井震误差消除。

然后, 采用逐层建模技术, 从浅到深在已知井的控制下, 经过多次更新各向异性参数和深度域层速度模型, 逐层做好中深部标志层的偏移成像, 直至各标志层的井震误差降低到规定范围内, 确保最终YKL气藏构造成像准确。

井控各向异性网格层析逐层速度建模技术流程如图 4所示。

|

图 4 井控各向异性网格层析逐层速度建模技术流程 |

实际处理YKL地区资料, 建立各向异性参数的初始模型包括以下3方面工作。

1) 预处理, 特别是做好静校正处理。本区采用低速带微测井成果约束下的折射层析静校正及地表一致性剩余静校正联合应用, 避免静校正不当引起不利影响, 生成可靠的叠前道集, 再通过多次Kirchhoff叠前时间偏移均方根速度优化迭代得到偏移成像数据体, 然后对偏移体进行井震标定落实大套稳定地层, 并对其进行构造解释。

2) 利用解释的大套层位按照空间插值方式约束均方根速度。通过DIX公式将均方根速度转换为深度域层速度, 再对层速度进行编辑、沿层外推和沿层平滑, 使层速度与大套地层趋势更吻合, 得到初始深度域层速度模型, 进行目标线Kirchhoff叠前深度偏移。

3) 从浅至深优化初始速度模型。经过多轮各向同性网格层析速度模型更新优化及目标线Kirchhoff叠前深度偏移迭代, 确保主要地层CIP道集拉平以及偏移成像效果最佳, 将最终迭代更新的各向同性网格层析速度模型V作为井控各向异性(VTI)网格层析的初始速度模型V0。另外, 通过各向异性参数扫描, 获得ε与δ的比例关系, 当设定ε=δ时, 道集同相轴更平, 模型速度与井速度拟合更好, 层速度网格层析反演后, 得到的构造成像效果更好, 且井震误差小。各向异性参数的初始值设为:δ0=0, ε0=0。

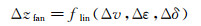

2.3 井控各向异性网格层析速度建模概念各向异性网格层析速度反演原理是从地下成像点向地表进行射线追踪,将之前在成像道集上拾取的剩余延迟沿着该射线路经进行反投影从而获得各向异性参数和速度的更新量。需要注意的是,速度及各向异性参数是在规则的稀疏网格上更新的。各向异性网格层析方程为:

|

(1) |

式中:Δtray表示深度偏移道集的延迟剩余时(RMOs); flin表示各向异性参数的线性函数; Δv, Δδ, Δε表示解层析成像方程得到的各向异性中间参数剩余量[25]。

当地震波通过射线追踪从地下构造反射到地表时, 时差是沿着追踪射线的各向异性参数的一个线性函数, 那么可以首先进行射线追踪, 然后通过反演计算来更新各向异性参数, 其中这些参数描述了以相速度波传播的弹性参数, 也就是汤姆森(Thomsen)各向异性介质参数。在各向异性介质中, Δtray/ΔWmisstie(旅行时/井震误差)也可以认为是各向异性参数误差的线性函数[26], 因此, 公式(1) 也可表示为:

|

(2) |

公式(2) 定义为井控各向异性(VTI+WellTie)网格层析速度迭代方程。井控各向异性参数计算公式为:

|

(3) |

式中:ΔzI为由叠前深度偏移剖面获得的各向同性层厚度; ΔzA为由测井时深关系获得的各向异性层厚度; V0a为各向异性层速度; V0为各向异性初始层速度; δ为P波在垂直方向上的差异[27-30]。

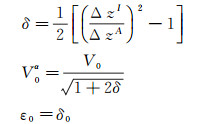

2.4 井控各向异性参数模型修正VTI各向异性介质中的P波横向速度比垂向速度快, 测井速度是垂向分量, 地震波速度包括垂向和横向分量。在各向异性介质中测井速度通常比地震各向同性的层速度小, 如图 5所示。Thomsen参数ε代表P波水平方向和垂直方向的关系, 其大小体现了由于各向异性而导致的同相轴弯曲程度。ε的求取通常依靠拾取剩余延迟谱, 经过井控层析校正后, 剩余延迟谱基本归于零值附近, 中远偏移距处的同相轴得到拉平, 从而进一步提高偏移成像的效果。鉴于该区资料缺失近偏移距信息且覆盖次数低, 过少的CIP无法形成可靠的剩余延迟谱, 为此, 采取井控各向异性网格层析速度建模方法, 借助已知井信息, 在偏移成像数据体上逐层统计井震误差, 并根据公式(3) 求取δ, 且令ε=δ, 获得初始ε, 通过逐层多次迭代, 直到误差完全消除。

|

图 5 YKL27口井实钻层速度与各向同性偏移T24层速度对比 |

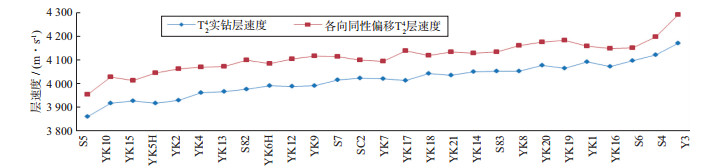

井控各向异性参数模型修正的步骤如下。

1) 在时间域偏移成果数据上, 通过井震标定精确解释主要标志层(如:T24, T32, T34, 其中T34是YKL气藏目的层)。

2) 将时间域T24转到深度域, 得到该层位的深度值, 依据27口井信息求得的井震误差, 并计算Δδ0, 然后将初始速度模型V0和Δδ0, Δε0共3个参数代入各向异性(VTI)网格层析迭代方程(2), 求解该方程获得速度更新量ΔV1, 从而得到新的速度模型V1和新的偏移成像数据体。

3) 将时间域T24按照新速度模型V1转到深度域, 得到新的地震深度值, 统计27口井井震误差可得到新的Δδ1, 并将新的速度模型V1, Δδ1和Δε13个参数通过各向异性(VTI)网格层析迭代方程, 获得速度更新量ΔV2, 得到新的速度模型V2和新的偏移成像数据体。

4) 按照步骤3) 进行网格层析迭代, 经过4~6次迭代, 最后Δδn更新量趋于0, 可认为T24井震误差基本消除, 即消除了T24以上浅层速度对下覆地层的影响。同时, T32和T34也随着T24误差的减小而减小; 同理, 按照T24成像过程, T32地层的井震误差经过3~5次迭代可消除, 最后对目的层T34进行2~4次迭代消除井震误差。

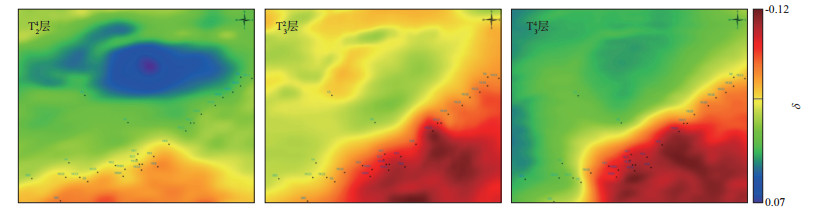

2.5 各向异性参数模型经过逐层井控, 采用各向异性网格层析速度建模对速度进行更新, 最终使各向异性的层速度与实钻井分层速度一致, 求取的T24, T32, T343层的各向异性参数δ分布在-0.12~0.07(图 6)。

|

图 6 气藏区求取的3层(T24, T32, T34)各向异性参数δ沿层平面分布 |

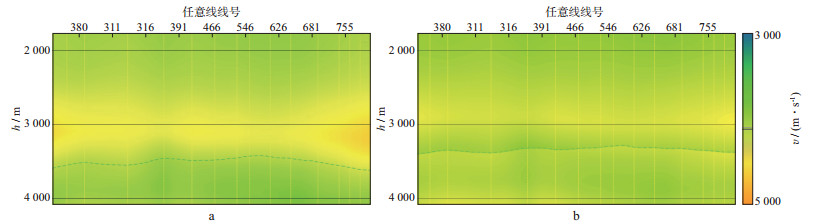

YKL气藏区不同速度建模方法得到的速度剖面结果如图 7所示。从图 7可以看出, 不同速度建模方法得到的速度剖面存在明显差异, 井控各向异性网格层析速度建模方法得到的中间层速度变小了(图 7b)。

|

图 7 YKL气藏区不同速度建模方法得到的速度剖面 a 各向同性网格层析速度建模; b 井控各向异性网格层析速度建模 |

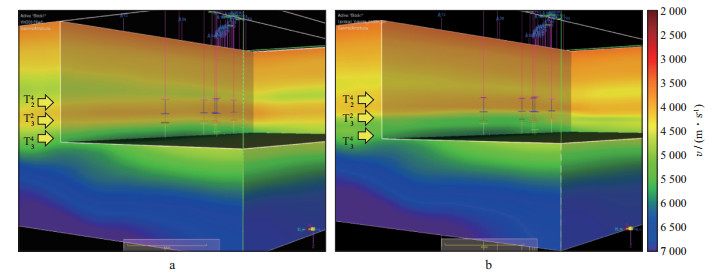

YKL气藏区不同速度建模方法主要标志层与层速度的匹配对比结果如图 8所示。从图 8可以看出, 井控各向异性网格层析速度场分层界面T24, T32, T34与气藏分层界面得到较好的匹配, 说明速度得到了修正。

|

图 8 YKL气藏区不同速度建模方法主要标志层与层速度的匹配对比 a 各向同性网格层析速度建模法; b 井控各向异性网格层析速度建模法 |

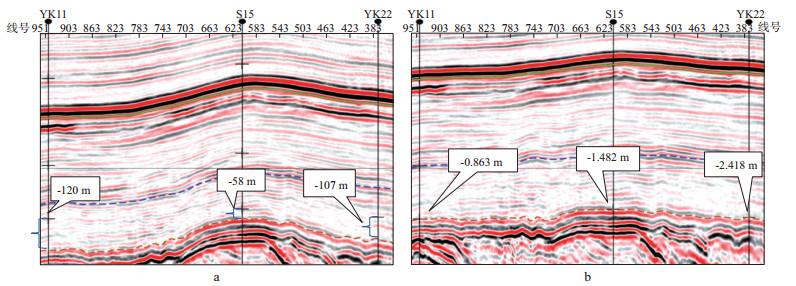

YKL气藏区不同速度建模方法过部分井的叠前深度偏移剖面对比结果如图 9所示。从图 9可以看出, 各向同性网格层析速度建模法存在明显的深度误差问题; 应用井控各向异性网格层析逐层速度建模后, 成像精度得到明显改善, 气藏构造地震分层深度与测井实钻分层深度基本闭合。

|

图 9 YKL气藏区不同速度建模方法过部分井的叠前深度偏移剖面 a 各向同性网格层析速度建模法; b 井控各向异性网格层析速度建模法 |

YKL气藏区不同速度建模方法3口验证井的井震误差情况对比结果如图 10所示。由图 10a可以看出, 各向同性网格层析成像速度建模方法的井震误差大; 由图 10b可以看出, 井控各向异性网格层析成像速度建模的井震误差小, 目的层气藏深度预测值与实钻井分层深度误差在5m内。

|

图 10 YKL气藏区不同速度建模方法3口验证井的井震误差情况对比 a 各向同性网格层析速度建模偏移成像; b 井控各向异性网格层析速度建模偏移成像 |

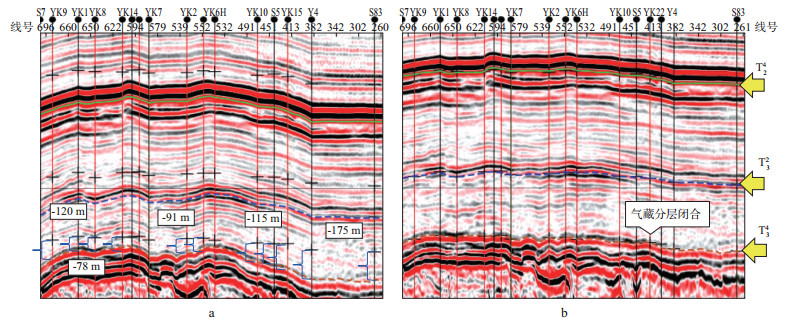

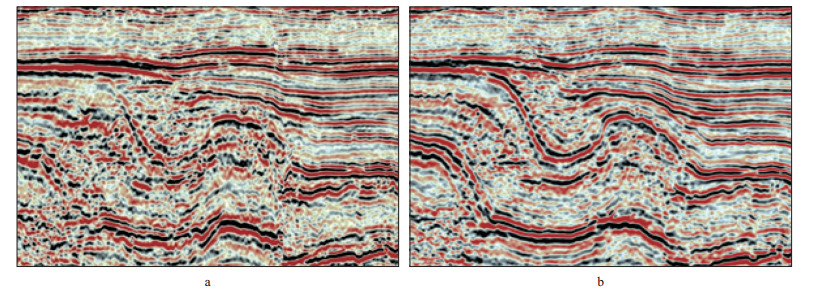

YKL气藏区新、老偏移剖面对比结果如图 11所示。从图 11可以看出, 经过井控各向异性网格层析速度建模和叠前深度偏移等技术的应用, 获得的处理成像剖面品质明显提高, 构造成像精度更高, 波组特征更清楚, 断裂清晰。

|

图 11 YKL气藏区新、老偏移剖面 a 早期的PSTM剖面; b 新处理的PSDM(时间域)剖面 |

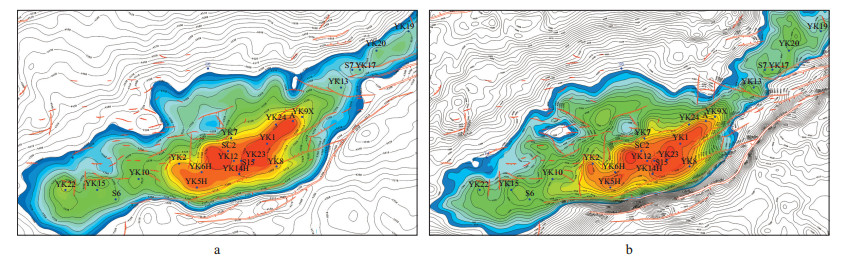

YKL气藏区不同方法得到的构造图对比结果如图 12所示。从图 12可以看出, 两种方法得到的构造形态有一定差异, 经已有钻井资料证实白垩系构造成像精度得到明显提高, 为YKL气藏主体区井位加密调整以及外围滚动外扩提供可靠数据支撑。

|

图 12 YKL气藏区采用不同方法得到的构造图对比 a 早期资料PSTM+变速成图; b 井控各向异性网格层析速度建模+PSDM |

井控各向异性网格层析速度建模和逐层成像速度建模方法技术的联合应用, 是目前深度域提高速度建模精度和成像精度较好的方法, 也是目前工业界较为普遍的做法。类似YKL气藏区地震勘探覆盖次数低, 缺失近偏移距资料, 近地表速度无法准确获取的难题, 采用速度扫描、井控各向异性网格层析迭代及标志反射层控制的手段解决浅层地层速度变化及各向异性等问题, 是获得高精度成像结果的关键, 较好地解决了YKL气藏井震误差大的问题, 得到的成果资料更好地满足了气藏开发对地震资料的高精度要求。在速度建模中重点考虑以下几点:

1) 处理解释人员紧密结合, 落实地震波组与测井分层的对应关系, 层位解释、标定必须准确;

2) 消除井震误差首先需消除浅层大套稳定地层速度对气藏深度的影响, 为后续深度成像迭代打好基础;

3) 对井震误差要进行合理性分析, 做好井控约束外推的边界处理, 逐步降低井震误差以提高成像精度;

4) 尽可能充分利用多口已知井资料, 提高约束的可靠性。

致谢: 本研究得到了西北油田分公司勘探开发研究院及项目组等有关专家的大力支持, 在此致以衷心的感谢。| [1] |

孙开峰, 叶勇. 泛克里格法在三维地震资料变速成图中的应用[J].

石油物探, 1998, 37(2): 112-117 SUN K F, YE Y. Applying the universal Kirging to the variable-velocity mapping of 3-D seismic data[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 1998, 37(2): 112-117 |

| [2] |

杨江峰, 王咸彬, 洪太远, 等. 准噶尔盆地南缘山前带构造变速成图[J].

石油物探, 2008, 47(2): 179-182 YANG J F, WANG X B, HONG T Y, et al. Application of varying velocity mapping technique for mountain front in sourthern Junggar basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(2): 179-182 |

| [3] |

叶勇, 孙武亮, 孙开峰. 塔中围斜区连片精细速度建模与变速成图[J].

石油物探, 2010, 49(4): 401-406 YE Y, SUN W L, SUN K F. Detailed velocity modeling and velocity-variable structure mapping of eight-piecing processing in Tazhong area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(4): 401-406 |

| [4] |

杨勤林, 王彦春, 张静, 等. 滨里海盆地M区块盐下构造变速成图[J].

石油物探, 2012, 51(4): 377-382 YANG Q L, WANG Y C, ZHANG J, et al. Variable-velocity mapping for sub-salt structure in Block M, Pre-Caspian Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2012, 51(4): 377-382 |

| [5] | JONES I F. 3-D prestack depth migration and velocity model building[J]. The Leading Edge, 1998, 19(7): 897-906 |

| [6] | RESHEL M. The use of 3-D prestack depth imaging to estimate layer velocities and reflector position[J]. Geophysics, 1997, 62(1): 206-210DOI:10.1190/1.1444120 |

| [7] |

李家康, 樊佳芳, 边西燕, 等. 大规模并行处理机三维叠前深度偏移[J].

石油物探, 1998, 37(2): 77-87 LI J K, FAN J F, BIAN X Y, et al. 3-D prestack depth migration on massive parallel processing system[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 1998, 37(2): 77-87 |

| [8] |

齐中山, 王汝珍, 敬朋贵, 等. 川东北地区膏盐岩影响下的储层成像技术与效果分析[J].

石油物探, 2011, 50(6): 607-611 QI Z S, WANG R Z, JING P G, et al. The imaging techniques of reservoirs influenced by saline deposit in the Northeastern Sichuan Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2011, 50(6): 607-611 |

| [9] |

刘西宁, 刘司红, 马秀国, 等. 叠前深度偏移技术在焉耆盆地宝南地区的应用[J].

石油物探, 2006, 45(2): 197-201 LIU X N, LIU S H, MA X G, et al. The application and investigation of 3-D prestack depth migration in Baonan area of Yanqi basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2006, 45(2): 197-201 |

| [10] |

郝守玲, 赵群. 横向速度变化对构造成像影响的物理模拟研究[J].

石油物探, 2008, 47(1): 49-54 HAO S L, ZHAO Q. Physical modeling research for the effect of lateral velocity on struc-tural imaging[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(1): 49-54 |

| [11] |

李鹏, 刘志成, 杨楠, 等. 玉北地区碳酸盐岩缝洞型储层精细成像方法应用研究[J].

石油物探, 2015, 54(4): 443-451 LI P, LIU Z C, YANG N, et al. Application of fine target reservoir imaging in fractured-vuggy carbonate reservoir Yubei area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(4): 443-451 |

| [12] |

王丽, 屠世杰, 赵传雪, 等. 叠前深度偏移技术在江苏火成岩地区的应用[J].

石油物探, 2006, 45(1): 79-82 WANG L, TU S J, ZHAO C X, et al. The application of prestack depth migration in igneous rocks area of the Jiangsu Oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2006, 45(1): 79-82 |

| [13] |

胡英, 姚逢昌. 用于叠前深度偏移速度建模的一种新方法[J].

石油勘探与开发, 2000, 27(2): 62-64 HU Y, YAO F C. A new approach to prestack depth migration model building[J]. Petroleum Exploration and Development, 2000, 27(2): 62-64 |

| [14] |

方伍宝. 三维叠前深度偏移的建模技术[J].

石油物探, 2002, 41(2): 132-135 FANG W B. The model building technology in 3-D pre-stack depth migration[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2002, 41(2): 132-135 |

| [15] |

井西利, 杨长春, 李幼铭. 建立速度模型的层析成像方法研究[J].

石油物探, 2002, 41(1): 72-76 JING X L, YANG C C, LI Y M. Study of tomographic inversion in the construction of velocity model[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2002, 41(1): 72-76 |

| [16] |

陈遵德, 徐广民, 贺振华, 等. 三维逐层层速度反演方法及误差分析[J].

石油物探, 2000, 39(4): 12-18 CHEN Z D, XU G M, HE Z H, et al. The 3D inversion method of layer-by-layer interval velocity and erroranalysis[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2000, 39(4): 12-18 |

| [17] |

王者顺, 樊佳芳, 王卫江. 叠前逐层成像速度建模方法及其应用[J].

石油物探, 2004, 43(4): 384-387 WANG Z S, FAN J F, WANG W J. Layer-by-layer prestack imaging velocity model building and application[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2004, 43(4): 384-387 |

| [18] |

罗省贤, 李录明. 三维叠前深度偏移速度模型建立方法[J].

石油物探, 1999, 38(4): 1-6 LUO X X, Li L M. Velocity model construction methods for 3-D prestack depth migration[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 1999, 38(4): 1-6 |

| [19] |

辛可锋, 王华忠, 马在田, 等. 共聚焦点层析速度建模方法[J].

石油物探, 2005, 44(4): 329-333 XIN K F, WANG H Z, MA Z T, et al. Tomographic velocity modeling based on CFP technology[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2005, 44(4): 329-333 |

| [20] |

胡英, 张研, 陈立康, 等. 速度建模的影响因素与技术对策[J].

石油物探, 2006, 45(5): 503-507 HU Y, ZHANG Y, CHEN L K, et al. Influencing factors and technical strategies for velocity modeling[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2006, 45(5): 503-507 |

| [21] |

马彦彦, 李国发, 张星宇, 等. 叠前深度偏移速度建模方法分析[J].

石油地球物理勘探, 2014, 49(4): 687-693 MA Y Y, LI G F, ZHANG X Y, et al. Strategy of velocity model building in pre-stack depth migration[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(4): 687-693 |

| [22] |

刘玉柱, 王光银, 董良国, 等. VTI介质多参数联合走时层析成像方法[J].

地球物理学报, 2014, 57(10): 3402-3410 LIU Y Z, WANG G Y, DONG L G, et al. Joint inversion of VTI parameters using nonlinear traveltime tomography[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2014, 57(10): 3402-3410DOI:10.6038/cjg20141026 |

| [23] |

李慧, 成德安, 金婧. 网格层析成像速度建模方法与应用[J].

石油地球物理勘探, 2013, 48(S1): 12-16 LI H, CHENG D A, JIN J. Velocity model building based on grid tomography[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(S1): 12-16 |

| [24] |

康有元, 马丰臣, 满红霞, 等. 面向油田开发的井控地震资料处理技术及应用[J].

石油物探, 2013, 52(4): 402-408 KANG Y Y, MA F C, MAN H X, et al. The well-controlling seismic data processing techniques faced oilfield development and their application[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2013, 52(4): 402-408 |

| [25] | THOMSEN L. Weak elastic anisotropy[J]. Geophysics, 1986, 51(10): 1954-1966DOI:10.1190/1.1442051 |

| [26] |

罗小明, 凌云, 牛滨华, 等. 井地联合提取VTI介质各向异性参数[J].

地学前缘, 2005, 12(4): 576-580 LUO X M, LING Y, NIU B H, et al. Estimation of anisotropy parameters in VTI media from surface P-wave seismic data and VSP[J]. Earth Science Frontiers, 2005, 12(4): 576-580 |

| [27] |

邓怀群, 刘雯林, 赵正茂. 横向各向同性介质中纵波和转换横波的快速射线追踪方法[J].

石油物探, 2000, 39(4): 1-11 DENG H Q, LIU W L, ZHAO Z M. Fast Ray-tracing Method for Compresional and Converted Waves in Transversely Isotropic Media[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2000, 39(4): 1-11 |

| [28] |

徐亦鸣, 黄中玉, 刘路佳. 各向异性介质纵波速度分析[J].

石油物探, 2004, 43(5): 438-440 XU Y M, HUANG Z Y, LIU L J. P-wave velocity analysis in anistotropy medium[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2004, 43(5): 438-440 |

| [29] |

周巍, 郭全仕, 刘旭跃, 等. Thomsen参数对VTI介质克希霍夫叠前时间深度偏移的影响[J].

地球物理学进展, 2014, 29(6): 2866-2873 ZHOU W, GUO Q S, LIU X Y, et al. The influence of Thomsen parameters on Kirchhoff prestack depth migration in VTI media[J]. Progress in Geophysics, 2014, 29(6): 2866-2873DOI:10.6038/pg20140657 |

| [30] |

李磊. 横向各向同性介质Thomsen近似公式的适应范围[J].

石油物探, 2008, 47(2): 116-122 LI L. Applicability of Thomsen approximage formula in transversely isotropic media[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(2): 116-122 |