2. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司物探技术研究所,广东 湛江524057;

3. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江524057

2. Development & Prospecting Geophysical Institute,CNOOC EnerTech-Drilling & Production Co. ,Zhanjiang 524057,China;

3. Zhanjiang Branch,CNOOC Ltd. ,Zhanjiang 524057,China

多次波压制一直是海洋地震数据处理的难点之一, 海底电缆(OBC)地震数据的多次波压制也是如此。OBC数据因其不受海况及钻井平台等障碍的影响, 信噪比较高, 并且可以进行多分量、宽方位采集, 近年来这种采集技术在我国近海发展较快[1]。与常规拖缆采集地震数据类似, 海底电缆地震数据多次波干扰非常严重。海面和海底是两个强反射界面, 海面的反射系数接近于-1, 地震波在它们之间来回震荡形成强烈的水层多次波[2-3]。水层多次波能量非常强, 远远大于层间多次波, 有时甚至能覆盖有效信号, 严重影响了地震成像的真实性与可靠性[4]。有效压制水层多次波, 突出有效波是OBC地震资料处理的重点工作之一[5]。

由于OBC观测系统不同于拖缆, 建立在拖缆模型的海洋多次波压制方法大多不能直接用于OBC数据的多次波衰减。从20世纪90年代开始地球物理学家就一直在研究针对OBC数据的多次波压制技术, 最初主要使用滤波法进行多次波压制, 如预测反褶积、Radon变换等;但因滤波法自身的局限性, 应用于OBC数据时有许多不足之处, 不能有效压制多次波, 同时可能伤害有效波[6-7]。DRAGOSET等[8]利用压力分量与速度分量多次波极性相反的特点, 通过合并压力分量与速度分量来达到压制多次波的目的;VERSCHUUR等[9]对自由界面多次波预测与压制(SRME)技术进行改进, 使其适用于OBC数据, 并将该方法成功应用于实际数据中;IKELLE[10]用逆散射理论, 与表层拖缆数据结合预测多次波, 但是该技术需要与拖缆数据结合, 限制了其应用的广泛性, 随后IKELLE[11]对该技术进行了改进, 利用OBC数据自身预测多次波。ROBINSON[12]提出爱因斯坦反褶积方法来压制OBC数据多次波, 然而该方法的推导是基于一维层状介质的;SCHALKWIJK等[13]对多分量OBC数据进行波场分离, 来预测OBC多次波并取得了较好的效果。

国内对OBC数据的处理研究集中在压制交互混响方面。全海燕等[14]、张文波等[15]、程玉坤等[16]、赵伟等[17]、王振华等[18]对合并水检分量和陆检分量进行了研究, 压制了海平面强反射多次波, 取得了较好的效果;马继涛等[19]对SRME理论数据中的矩阵相乘部分进行改进, 利用其偶数项对OBC多次波进行预测, 模拟数据测试结果证明了此方法的有效性。郝振江等[20]对马继涛等[19]提出的方法进行改进, 在减去过程中采用了Curvelet阈值相减法对多次波进行减去处理, 相减法处理后的效果更加明显。

浅水多次波衰减技术是近年来发展起来的针对浅水区多次波压制的一种技术。冯全雄等[21]使用τ-p域水体模型驱动压制浅水区水层多次波, 取得了很好的效果。OBC数据一般在水深小于100 m的浅水区进行采集, 水体多次波对数据影响较大, 但是浅水区一般海底起伏不大, 海底深度可以精确测量, 同时水速为已知参数。本文根据OBC数据的这些特性, 利用水体模型驱动, 在τ-p域进行波场延拓, 模拟多次波模型, 然后使用自适应匹配相减方法从数据中消除浅水区OBC数据中的水体多次波。

1 方法原理 1.1 海底电缆水层多次波时间域特征分析多次波与有效波在时间域的波形非常类似, 时间上呈一定规律反复出现, 正是这种规律性使得多次波压制成为可能。但这种规律性仅仅在零偏移距时呈周期分布[22]。随着偏移距的增加, 多次波在时间上的周期性不复存在, 偏移距越大多次波与一次波之间的时差也越大。

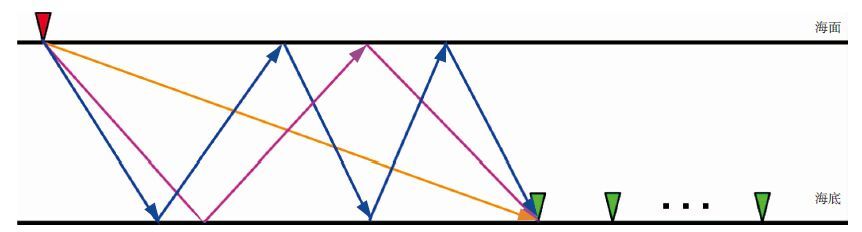

由于浅水区海底一般坡度较小, 可以近似为水平海底, 下面具体分析水平海底OBC数据水层多次波的特征。图 1为OBC水平海底多次波传播路径示意图, 为了简化问题, 这里将炮点深度置为0, 检波点放置在海底, 海底一次(黄色)、二次(粉红色)、三次(蓝色)反射波传播路径如图 1所示。

|

图 1 OBC海底多次波传播路径示意 |

水层反射波的运动路径可用(1) 式表示:

| $\begin{array}{*{35}{l}} t=\text{ }\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+\left( 2m-1 \right){{~}^{2}}{{h}_{0}}^{2}}}{v}~ \\ =\frac{\sqrt{[\Delta x(n-1)+{{l}_{\min }}]{{~}^{2}}+\left( 2m-1 \right){{~}^{2}}{{h}_{0}}^{2}}}{~v}\text{ } \\ \end{array}$ | (1) |

式中:x表示偏移距;h0表示海底深度;v表示海水速度;n表示接收点道号;Δx表示道间距;lmin表示最小偏移距;m表示反射次数, 当m=1时为一次波, m=2, 3, …时为多次波。

从(1) 式可以看到, 随着偏移距的增加, 多次波与一次波的时差呈快速变小的趋势。非零偏移距多次波随着震荡次数的增加, 时差也在增加。也就是说在空间上和时间上多次波都是不呈周期性的。所以对于时间域叠前记录, 严格意义上的多次波预测步长是无法计算的, 在时间域进行准确的多次波预测难度较大。

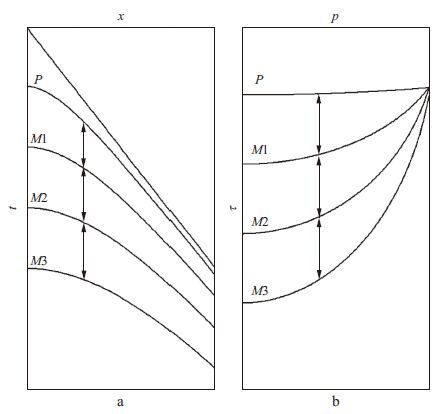

1.2 水层多次波的τ-p域波场延拓经τ-p变换后, 地震数据可以看作平面波, 传播的方向可以用参数p来表示, 在p值相同的情况下有效波与水层多次波之间沿着τ轴的时间延迟呈周期性(图 2)[23], 在τ-p域进行波场延拓, 能较好地预测出OBC数据的水层多次波[24]。

|

图 2 有效波与多次波在时间域(a)与τ-p域(b)的同相轴 |

假设s(t, x)为一次有效反射, r为海面的反射系数(接近-1) , dt为海底多次波与一次有效反射记录的延迟时, 则地震记录可以表示为:

| $f\left( t,\text{ }x \right)=s\left( t,\text{ }x \right)+rs(t+dt,\text{ }x)$ | (2) |

对公式(2) 进行τ-p变换可以得到:

| $f\left( \tau ,\text{ }p \right)=s\left( \tau ,\text{ }p \right)+rs\left( \tau +d\tau ,\text{ }p \right)$ | (3) |

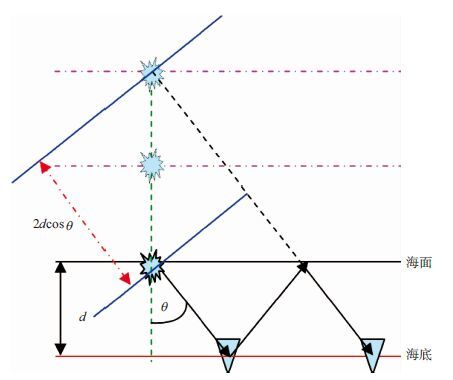

在平面波域, 假设一次多次波与有效波的时差为 Δ τ, 地震波的传播角度为θ(图 3), 则 Δ τ可以表示为:

| $\Delta \text{ }\tau =\text{ }\frac{2{{h}_{0}}cos\theta }{v}$ | (4) |

式中:h0表示海水深度;v表示水层速度。平面波分解和τ-p变换联系密切, 在平面波域和τ-p域虽然振幅和频率有一定差异但相位相同[25], 所以平面波域的多次波与有效波的时差可以认为是相等的, 将射线参数定义为:

| $p=\text{ }\frac{sin\theta }{v}$ | (5) |

将公式(5) 代入公式(4) , 则 Δ τ可以表示为:

| $d\tau =\text{ }2\frac{{{h}_{0}}~\sqrt{1-{{p}^{2}}{{v}^{2}}~}}{v}$ | (6) |

式中:dτ为τ-p域多次波与有效波的时差;p为射线参数。对(3) 式进行关于时间变量的傅里叶变换得:

| $F\left( \omega ,\text{ }p \right)=(1+r{{e}^{-i\omega d\tau }})S\left( \omega ,\text{ }p \right)$ | (7) |

则多次波可以表示为:

| $M\left( \omega ,\text{ }p \right)=r{{e}^{-i\omega d\tau }}S\left( \omega ,\text{ }p \right)$ | (8) |

假设r=-1, ω=2πf, 则re-iωdτ为延拓算子。

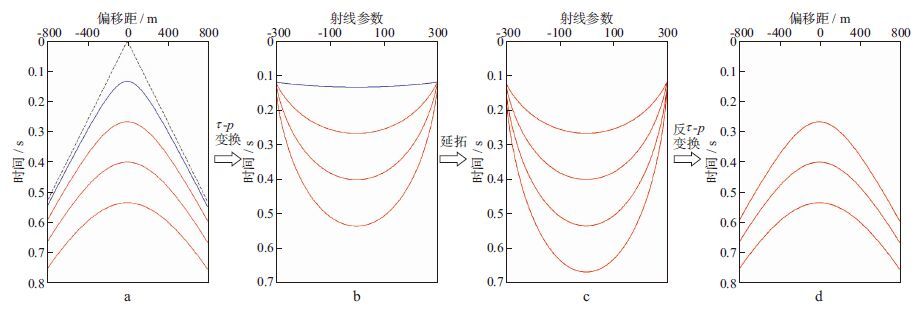

在τ-p域中, 该算子只与dτ有关。首先需要利用水层信息(水速和水深)建立初始水体模型, 计算出dτ, 在地震数据上乘以延拓算子, 将地震波场在水层中延拓一个水层周期, 于是一次波变为二次反射波, 各阶多次波的阶数增加一, 这样可以得到所有阶次的水层多次波。图 4为τ-p变换和波场延拓的示意图。其中, 图 4a为多次波衰减前炮集示意图, 其中, 黑色虚线代表直达波, 在去多次波前需要先衰减掉, 蓝色双曲线代表一次反射, 红线代表海底多次波;图 4b为τ-p域有效波与多次波关系示意图, 其中, 蓝线代表有效波, 红线代表海底多次波;图 4c为在τ-p域经波场延拓后示意图;图 4d为反τ-p变换后的时间域炮集。

|

图 3 沿同一角度的平面波传播方向 |

|

图 4 τ-p域波场延拓示意 a 多次波衰减前炮集示意; b τ-p域有效波与多次波关系示意; c 在τ-p域经波场延拓后示意; d 反τ-p变换后的时间域炮集示意 |

预测的多次波模型在振幅、相位及时差上和实际地震记录中的多次波都有一定的差异, 所以从原始数据中减去多次波时采用自适应减法。自适应减法首先求取匹配算子, 使多次波模型与地震记录中的多次波达到一致, 然后将匹配后的多次波模型从原始数据中减去[26-27], 就可以得到压制水层多次波后的地震数据。

2 模型试算建立一个3层水平地质模型。第1层为水层, 水深50 m, 水速1 500 m/s;第2层厚度50~500 m, 速度2 000 m/s;第3层厚度500~1 500 m, 速度3 500 m/s。观测系统模拟OBC采集方式, 将炮点置于水面, 接收点置于海底, 炮点间距25.0 m, 接收点间距12.5 m, 采样率2 ms, 记录长度4 000 ms。基于高精度交错网格有限差分波动方程正演获得高品质OBC模型炮集数据, 然后采用本文方法对模型数据进行多次波衰减处理。

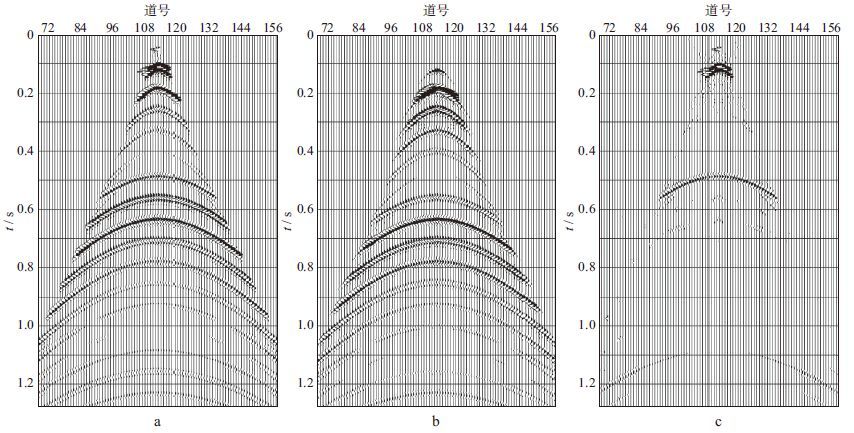

图 5对比了正演模拟出的OBC炮集数据采用本文方法压制水层多次波前、后的效果。其中, 图 5a为多次波压制前的炮集, 由于海底和海面的反射系数远大于地下地层各反射界面的反射系数, 所以产生于海底的多次波能量也较强, 虽然模型只有3层介质, 但在图 5a中却能看到多层强反射, 这些强反射大都是海底产生的多次波;图 5b为采用本文OBC浅水多次波压制技术模拟出的多次波模型;图 5c为采用自适应匹配相减方法衰减掉多次波之后的炮集, 可以看出, 与海底有关的多次波都已经得到衰减。

|

图 5 OBC浅水多次波衰减炮集对比 a 多次波压制前的炮集; b 多次波模型炮集; c 多次波压制后的炮集 |

图 6为正演模拟出的OBC数据采用本文方法压制多次波前、后的叠加剖面对比。图 6a为多次波衰减前的剖面;图 6b为多次波模型剖面;图 6c为采用本文方法压制多次波后的剖面。可以看出, 采用OBC浅水多次波衰减方法压制多次波后大部分的海底多次波得到了有效压制, 基本看不到多次波残留;从模型数据处理中可以看出, 本文提出的OBC浅水多次波衰减方法, 对水体多次波的压制效果非常好。

|

图 6 OBC浅水多次波衰减叠加剖面对比 a 多次波压制前的剖面; b 多次波模型剖面; c 多次波压制后的剖面 |

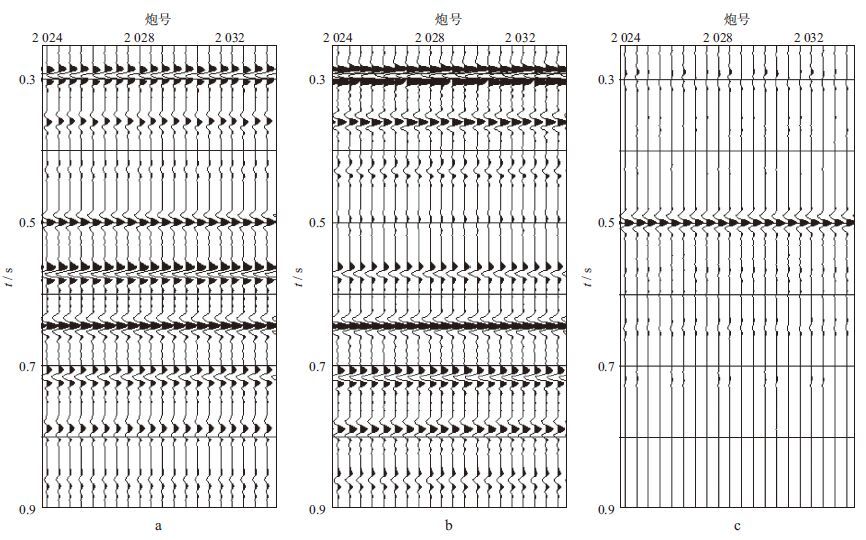

选用南海某工区的实际OBC地震数据对本文方法进行验证。工区观测系统如图 7所示, 炮线与接收线垂直, 为了节省采集成本, 采用炮包缆的方式[28], 红色为炮线, 蓝色为接收线。炮线间距250 m, 炮点间距25 m, 接收线间距400 m, 接收点间距25 m, 工区水深40 m左右, 海底平坦, 水体多次波较为发育。

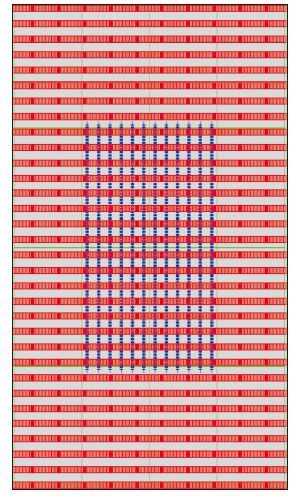

图 8a为多次波衰减前的地震剖面, 从剖面上可以看出, 多次波发育, 深部地层延续相位严重, 已经严重影响了层位的解释。图 8b为采用本文方法压制多次波后的地震剖面。与图 8a相比, 波组特征得到明显改善, 多次波及深部地层延续相位得到了较大程度的压制。

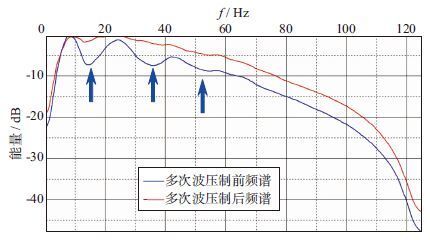

图 9为采用本文方法压制多次波前、后的频谱分析。图 9中蓝线代表多次波压制前剖面的频谱,红线代表多次波压制后的频谱。从频谱中可以看到, 多次波压制前由多次波引起的陷波明显, 多次波压制后, 陷波带得到了较好的补充(如图 9中箭头所示位置), 频带得到明显的拓宽。

|

图 7 OBC采集观测系统 |

|

图 8 OBC浅水多次波压制前(a)、后(b)剖面对比 |

|

图 9 OBC浅水多次波压制前、后频谱对比 |

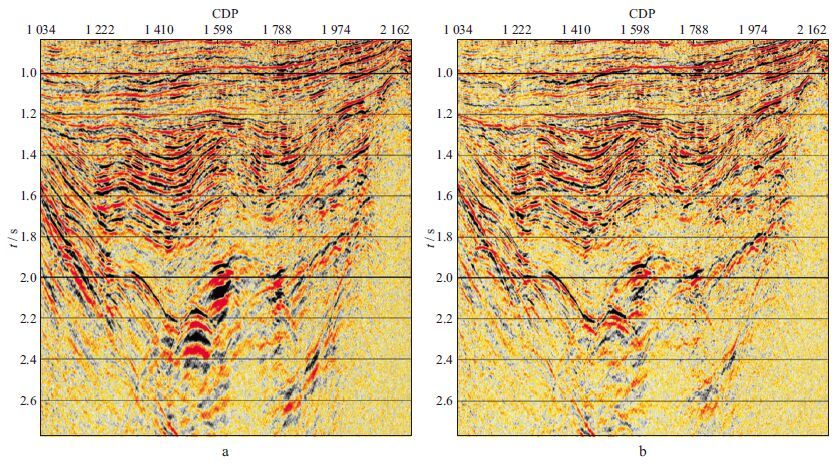

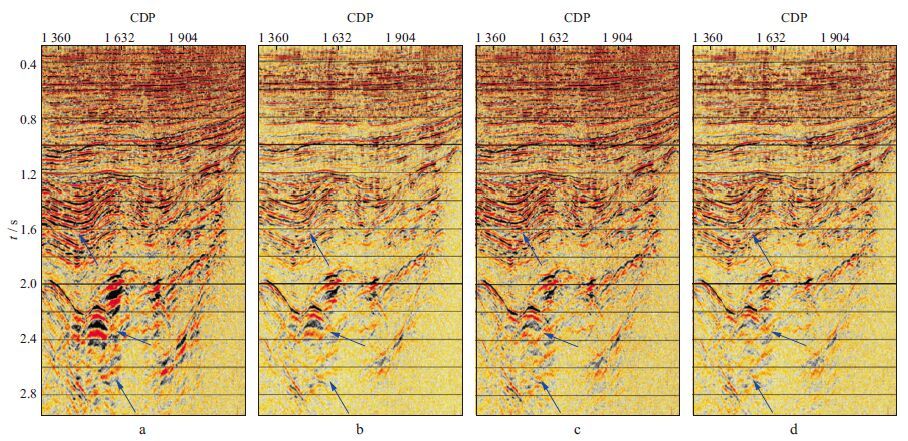

图 10为采用本文方法与预测反褶积以及自由界面多次波预测与压制(SRME)技术进行实际数据多次波压制的效果对比。预测反褶积是在时间域使用最小二乘法计算滤波因子, 用预测滤波因子对输入数据进行预测滤波得到未来的预测值, 预测多次波;SRME使用地震数据进行褶积叠加来预测多次波模型。由于预测反褶积在时间域进行, 远道多次波不呈周期性, SRME对输入数据规则性及数据中海底反射的依赖度较高等原因, 这两种方法对于OBC水层多次波都不能很好的压制。图 10a为多次波压制前的剖面, 图 10b为采用预测反褶积压制多次波后的剖面, 图 10c为采用SRME压制多次波后的剖面, 图 10d为采用本文方法压制多次波后的剖面。从图 10可以看出, 预测反褶积方法对浅层多次波的压制效果较好, 但存在损伤有效波的嫌疑, 深层延续相位仍有部分残留;拖缆SRME无法直接应用于OBC数据, 改进后的SRME可以压制OBC数据多次波, 但对于水层多次波浅层压制效果不明显, 深层延续相位也有部分残留;本文方法压制OBC多次波后, 浅层多次波压制效果较好, 并有较高的保真性, 深层延续相位也得到了较好的压制。

|

图 10 OBC资料多次波压制前及采用不同多次波压制方法压制多次波后的剖面对比 a 多次波压制前的剖面; b 采用预测反褶积方法压制多次波后的剖面; c 采用SRME方法压制多次波后的剖面; d 采用本文方法压制多次波后的剖面 |

|

图 11 OBC资料多次波压制前及采用不同多次波压制方法压制多次波后剖面的相关谱对比 a 多次波压制前剖面的相关谱; b 采用预测反褶积方法压制多次波后剖面的相关谱; c 采用SRME方法压制多次波后剖面的相关谱; d 采用本文方法压制多次波后剖面的相关谱 |

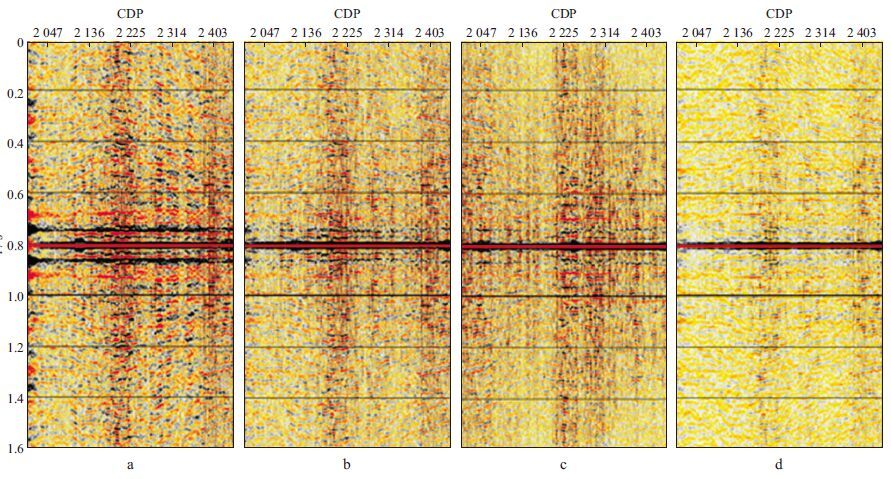

图 11为与图 10中剖面对应的自相关谱。从图 11可以看到, 多次波压制前, 剖面的相关性较好, 这是由于多次波大量发育并且与一次波相似性高造成的;使用预测反褶积和SRME压制多次波后, 多次波得到了一定的压制, 但仍然能看到多次波对自相关谱的影响, 采用本文方法压制多次波后剖面的相关谱相对于反褶积及SRME压制后剖面的相关谱明显干净了许多。

4 结束语我们从海底电缆水层多次波特征出发, 分析其形成机制及周期特点, 在τ-p域使用延拓算子进行波场延拓求取OBC数据的水层多次波模型, 最后使用自适应减法将多次波从原始数据中衰减掉, 该技术具有以下特点:

1) τ-p域多次波周期性强, 在进行波场延拓时精度较高。

2) 合成数据及实际数据测试表明, 该技术能较好地压制OBC数据中的水层多次波。

3) 需要说明的是, 本文所采用的浅水多次波压制方法只针对在海底和海面间产生的多次波, 同时只适应水平海底的浅水区, 对其它自由表面多次波和层间多次波没有效果。所以本文方法不能代替常规的多次波压制方法, 将本文方法与其它多次波压制方法进行组合压制多次波效果更佳。

| [1] |

王守君. 海底电缆地震技术优势及在中国近海的应用效果[J].

中国海上油气 , 2012, 24 (2) : 9-13 WANG S J. Technical advantages of OBC seismic survey and its application effects offshore China[J]. China Offshore Oil and Gas , 2012, 24 (2) : 9-13 |

| [2] |

王汝珍. 多次波识别与衰减[J].

勘探地球物理进展 , 2003, 26 (6) : 423-425 WANG R Z. Recognition and suppression of multiple waves[J]. Progress in Exploration Geophysics , 2003, 26 (6) : 423-425 |

| [3] |

刘振, 张军华, 韩双, 等. 与界面有关的层间多次波预测及压制[J].

石油地球物理勘探 , 2014, 49 (1) : 61-67 LIU Z, ZHANG J H, HAN S, et al. Layer related interbed multiple elimination[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2014, 49 (1) : 61-67 |

| [4] |

渥·伊尔马滋.地震资料分析—地震资料处理、反演和解释[M].刘怀山,王克斌,童思友,译.北京:石油工业出版社,2006:1-508

YILMAZ O.Seismic data analysis:processing,inversion,and interpretation of seismic data[M].LIU H S,WANG K B,TONG S Y,translators.Beijing:Petroleum Industry Press,2006:1-508 |

| [5] |

张兴岩, 朱江梅, 杨薇, 等. 海洋多次波组合衰减技术及应用[J].

物探与化探 , 2011, 35 (4) : 511-515 ZHANG X Y, ZHU J M, YANG W, et al. Group technology of anti-multiple in marine seismic data processing and its application[J]. Geophysical & Geochemical Exploration , 2011, 35 (4) : 511-515 |

| [6] |

田继强, 胡天跃. 反馈迭代法在自由表面多次波压制中的应用[J].

石油物探 , 2008, 47 (5) : 449-454 TIAN J Q, HU T Y. Application of feedback iteration method in free surface multiple attenuation[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2008, 47 (5) : 449-454 |

| [7] |

尹军杰, 王伟, 王赟, 等. 基于散射成像的多次波衰减[J].

石油物探 , 2007, 46 (4) : 319-323 YIN J J, WANG W, WANG Y, et al. Multiple attenuation based on scattering imaging[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2007, 46 (4) : 319-323 |

| [8] | DRAGOSET W, BARR F J. Ocean-bottom cable dual-sensor scaling[J]. Expanded Abstracts of 64th Annual Internat SEG Mtg , 1994 : 857-860 |

| [9] | VERSCHUUR D J, NEUMANN E I. Integration of OBS data and surface data for OBS multiple removal[J]. Expanded Abstracts of 69th Annual Internat SEG Mtg , 1999 : 1350-1353 |

| [10] | IKELLE L T. Combining two seismic experiments to attenuate free-surface multiples in OBC data[J]. Geophysical Prospecting , 1999, 47 (2) : 179-193 DOI:10.1046/j.1365-2478.1999.00125.x |

| [11] | IKELLE L T. Using even terms of the scattering series for deghosting and multiple attenuation of ocean-bottom cable data[J]. Geophysics , 1999, 64 (2) : 579-592 DOI:10.1190/1.1444565 |

| [12] | ROBINSON E A. Wavelet estimation and Einstein deconvolution[J]. The Leading Edge , 2000, 19 (1) : 56-60 DOI:10.1190/1.1438456 |

| [13] | SCHALKWIJK K M, VERSCHUUR D J, WAPENAAR C. A decomposition and multiple removal strategy for multicomponent OBC data[J]. Expanded Abstracts of 71st Annual Internat SEG Mtg , 2001 : 813-817 |

| [14] |

全海燕, 韩立强. 海底电缆双检接收技术压制水柱混响[J].

石油地球物理勘探 , 2005, 40 (1) : 7-12 QUAN H Y, HAN L Q. Using OBC dual-receiver to suppress reverberation of water column[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2005, 40 (1) : 7-12 |

| [15] |

张文波, 朱光明. 海底电缆数据中压力分量与垂直分量的分析与应用[J].

地球科学与环境学报 , 2005, 27 (1) : 72-75 ZHANG W B, ZHU G M. Analysis and application of pressure and vertical components of the ocean-bottom cable data[J]. Journal of Earth Sciences and Environment , 2005, 27 (1) : 72-75 |

| [16] |

程玉坤, 曹孟起, 冉建斌, 等. 海底电缆双检接收资料的几种处理方法及应用效果[J].

天然气工业 , 2007, 27 (S1) : 86-89 CHENG Y K, CAO M Q, RAN J B, et al. The data processing technique for OBC dual-sensor acquisition data and its application results[J]. Natural Gas Industry , 2007, 27 (S1) : 86-89 |

| [17] |

赵伟, 陈小宏, 李景叶. 海底电缆采集地震数据多次波压制处理[J].

西安石油大学学报(自然科学版) , 2007, 22 (6) : 1-4 ZHAO W, CHEN X H, LI J Y. Multiple suppression of the seismic data collected by ocean-bottom cable[J]. Journal of Xi'an Shiyou University(Natural Science Edition) , 2007, 22 (6) : 1-4 |

| [18] |

王振华, 夏庆龙, 田立新, 等. 消除海底电缆双检地震资料中的鸣震干扰[J].

石油地球物理勘探 , 2008, 43 (6) : 626-635 WANG Z H, XIA Q L, TIAN L X, et al. Elimination of singing interference in OBC dual geo-phone seismic data[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2008, 43 (6) : 626-635 |

| [19] |

马继涛, MRINALS K. 海底电缆多次波压制方法研究[J].

地球物理学报 , 2011, 54 (11) : 2960-2966 MA J T, MRINAL S K. OBC multiple attenuation technique using SRME theory[J]. Chinese Journal of Geophysics , 2011, 54 (11) : 2960-2966 |

| [20] |

郝振江, 冯飞, 王德利, 等. Curvelet域海底电缆多次波压制方法研究[J].

世界地质 , 2013, 32 (1) : 130-136 HAO Z J, FENG F, WANG D L, et al. Research on OBC multiple wave attenuation method in curvelet domain[J]. Global Geology , 2013, 32 (1) : 130-136 |

| [21] |

冯全雄, 王彦春, 李三福, 等. τ-p域水体模型驱动压制浅水区水层多次波[J].

石油地球物理勘探 , 2015, 50 (1) : 41-47 FENG Q X, WANG Y C, LI S F, et al. Model-driving shallow-water-layer multiple attenuation in τ-p domain[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2015, 50 (1) : 41-47 |

| [22] |

李鹏.复杂介质多次波处理方法研究[D].北京:中国科学院地质与地球物理研究所,2007

LI P.The seismic processing method of multiple suppression of complicated medium[D].Beijing:Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,2007 |

| [23] |

李键, 王修田. 炮集域压制海水鸣震的τ-p变换法[J].

中国海洋大学学报 , 2008, 38 (1) : 121-124 LI J, WANG X T. Marine reverberation attenuation on shot gathers using τ-p transform[J]. Journal of Ocean University of China , 2008, 38 (1) : 121-124 |

| [24] |

赫建伟, 顾汉明, 吴耀乐, 等. 波场延拓最小二乘法去虚反射技术在上下缆采集数据处理中的应用[J].

石油地球物理勘探 , 2015, 50 (3) : 424-430 HE J W, GU H M, WU Y L, et al. Ghost elimination with extrapolation least square for seismic data acquired by over/under towed-streamers[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2015, 50 (3) : 424-430 |

| [25] | MITHAL R, VERA E E. Comparison of plane-wave decomposition and slant stacking of point-source seismic data[J]. Geophysics , 1987, 52 (12) : 1631-1638 DOI:10.1190/1.1442280 |

| [26] |

王维红, 林春华, 裴江云. 减去法多次波压制技术在松辽盆地北部古龙断陷中的应用[J].

石油物探 , 2011, 50 (2) : 196-200 WANG W H, LIN C H, PEI J Y. Multiple suppress based on subtraction algorithm and its application in Gulong fault depression,North Songliao Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2011, 50 (2) : 196-200 |

| [27] |

陈见伟, 胡冰. 琼东南盆地三维地震多次波组合压制方法[J].

石油物探 , 2008, 47 (1) : 55-60 CHEN J W, HU B. Combined multiple attenuation method of 3-D seismic data from deep water basin southeast Hainan[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2008, 47 (1) : 55-60 |

| [28] |

张建峰, 龚旭东, 杨志国, 等. 滩浅海地区海底电缆地震采集正交束线观测系统分析[J].

石油物探 , 2012, 51 (3) : 271-279 ZHANG J F, GONG X D, YANG Z G, et al. Analysis on ocean bottom cable seismic acquisition orthogonal geometry in complex beach & shallow sea[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2012, 51 (3) : 271-279 |