2. 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司勘探开发研究院, 新疆乌鲁木齐 830011

2. Exploration and Development Research Institute, SINOPEC Northwest Oilfield Company, Urumqi 830011, China

随着油气勘探开发程度的不断深入, 许多老油田已进入开发中后期。在潜力较大的老油田, 一般采用开发地震技术来寻找剩余油储层, 增加储量或产量, 提高采收率, 使老油田实现持续稳产甚至高产。但这些老油田的进一步开发普遍面临着地质储层更加复杂、对地震资料精度要求更高、勘探施工难度更大的问题。以塔河油田为例, 以往常规三维地震资料道密度较低, 方位角较窄, 小缝洞体识别难度大, 裂缝预测和缝洞体系雕刻精度低, 难以满足油田进一步开发的需要。刘依谋等[1]研究认为, 高密度全方位三维地震技术在提高缝洞储层成像和预测精度上具有明显优势。胡中平[2]、李凡异等[3]、唐文榜等[4]研究认为, 采用较小面元加密空间采样进行高精度采集更容易检测较小溶洞。张军华等[5]、徐颖[6]对该区地震采集参数进行了优化。总体来看, 塔河油田关于观测系统参数设计方面的研究已有很多, 且已基本达成共识, 但对地震勘探采集技术系列的研究较少, 尚不够系统。要想解决塔河油田油藏开发所面临的加密井部署、未建产井的建产和停产井侧钻挖潜等工作难度加大的问题, 需要获取更高精度三维地震资料。本文对塔河油田以往高精度勘探地震采集技术和施工经验进行了系统的研究分析, 总结出一套面向开发的高精度勘探三维地震采集技术, 为今后该区及类似地区的开发地震提供指导和借鉴。

1 问题分析塔河油田主要产油层为奥陶系碳酸盐岩岩溶缝洞储集层[7], 缝洞单元为基本单元, 多个缝洞单元组成复合油气藏。多数溶洞直径为10~30m, 埋藏深度超过5300m。受岩溶孔洞、裂缝控制的储集体形态非常复杂, 非均质性强[8-9], 表现为储层地震响应特征异常复杂, 绕射波发育, 信号能量较弱, 成像较困难[10-12], 提高奥陶系碳酸盐岩有效储集体的预测及含油气检测精度是该区油气勘探开发的关键。目前, 塔河油田处于开发中后期, 平均单井产量呈下降趋势, 采出程度较低, 主要原因是以往三维地震资料精度不够高, 剖面上地震反射特征辨识度较低[13-15], 碳酸盐岩缝洞体的量化描述精度低, 无法对中、深部洞穴层段进行追踪及刻画, 导致高产井之间无法实施加密井或实施加密井风险大, 对停躺井实施侧钻挖潜难度也很大, 影响了后续开发效果。

分析认为, 塔河油田的进一步开发需要解决三个地质问题:一是提高小尺度缝洞体和新缝洞体的识别能力, 提高地震预测、描述精度, 进一步挖潜区内新的储量区; 二是提高中、深部岩溶缝洞系统的刻画精度, 为深部开发提供可靠依据; 三是提高缝洞体的量化描述精度, 解决已动用缝洞体纵向分隔性不清和井间连通性认识程度低、实施加密井风险大的问题。整个开发地震的地质任务可以归结为三个目标, 即精细刻画孔缝洞、查清落实小断层和控制低幅残丘, 反映到地球物理上就是要保障资料信噪比, 提高成像精度, 努力提高资料纵、横向分辨能力。提高资料信噪比方面要:①提高覆盖次数; ②提高有效波能量, 降低次生干扰; ③提高检波器与大地的耦合程度, 减少噪声的影响; ④优化观测系统, 压制噪声。提高资料分辨率方面要:①激发高频信号, 提高主频, 拓宽地震波有效频带,提高纵向分辨率; ②减少面元尺寸, 提高空间采样密度,提高横向分辨率; ③提高检波器灵敏度, 增强对高频信号的响应能力, 记录到微弱的高频信号; ④优化观测系统, 保证炮检距分布均匀, 满足叠前处理的要求, 对目标体有足够的照明[16]。归根结蒂, 要提高资料信噪比和分辨率, 野外地震采集需要从观测系统设计、检波器接收和地震波激发三个关键技术环节进行针对性的分析和优化。

2 高精度三维地震采集技术面向开发进行高精度勘探三维地震采集, 一方面要基于叠前偏移成像精度考虑设计性能优良的观测系统, 减小采集脚印, 降低偏移噪声的影响;另一方面要在野外采用高品质的地震波激发、高质量的检波器接收及老油区特殊噪声的调查与压制等技术, 努力提高原始地震资料的信噪比、分辨率和保真度, 以满足后续精细处理和油藏解释的要求。

2.1 观测系统设计与优化观测系统设计与优化应考虑的因素很多, 如面元尺寸、覆盖次数、最大炮检距、最小炮检距、偏移距、炮排关系、炮检距和方位角的分布以及覆盖次数的分布等。本文在前人研究的基础上探讨了面元尺寸、覆盖次数和排列滚动距离的影响。

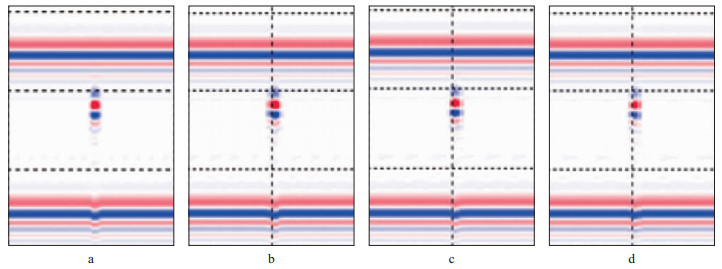

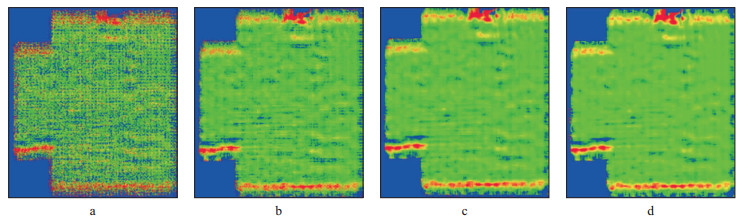

根据塔河油田奥陶系孔洞高度和宽度建立单孔洞体地质模型, 模型中围岩介质纵波速度为5200m/s, 孔洞充填物纵波速度为2500m/s, 孔洞埋深均为5300m, 单孔洞设计为圆形, 直径为25m。基于波动方程理论进行正演模拟分析, 展示了正方形面元情况下不同面元尺寸采集对孔洞成像效果的影响。图 1为叠前深度偏移成像结果, 可以看出, 采用10~15m面元尺寸时, “串珠”成像清晰; 面元尺寸大于15m时, 随着面元尺寸增加, “串珠”成像越来越模糊, 说明小面元尺寸采集有利于“串珠”的成像和识别。但熊金良等[17]、董良国等[18]、魏建新等[19]研究认为, 相对大面元来讲, 小面元本身并没有提高纵向分辨率, 只是通过提高高频端的信噪比来提高纵向分辨率, 换句话说, 小面元尺寸通过提高叠加次数来提高纵向分辨率。因此, 采用小尺度面元必须有足够多的覆盖次数来保证资料信噪比, 否则采集痕迹明显(图 2), 影响成像效果。塔河油田实际资料研究也验证了这一结论[20]。

|

图 1 不同采集面元尺寸偏移成像模拟分析 a 10m×10m; b 15m×15m; c 20m×20m; d 25m×25m |

|

图 2 相同覆盖次数不同面元尺寸叠加响应模拟分析 a 5m×5m; b 10m×10m; c 15m×15m; d 20m×20m |

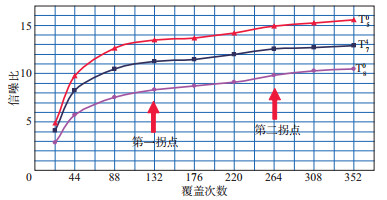

塔河地区先后于2006年和2009年实施了S48井区和6-7区两块开发地震高精度三维采集, 均采用面元细分观测系统, 标准尺寸为15m×15m, 可细分面元为7.5m×7.5m, 对应的覆盖次数分别为352次和88次。对两块高精度采集资料进行了分析, 图 3为各目的层资料信噪比随覆盖次数变化的曲线, 可以看出, 132次覆盖次数(曲线上第一个拐点)之前, 资料信噪比随覆盖次数的增加得到快速提高; 132~264次覆盖次数(第一个拐点到第二个拐点)之间, 信噪比随覆盖次数增加也有所提高, 但提高缓慢; 当覆盖次数大于264次后, 资料信噪比随覆盖次数增加不再明显提高。张军华等[5]、徐颖[6]从实际资料处理和正演模拟两个方面进行了分析, 综合考虑叠前裂缝预测要求方位较宽、流体预测及AVO等要求偏移距较大的情况, 同时考虑技术发展的需求, 认为覆盖次数选择140~180次较为合适。

|

图 3 塔河油田各目的层资料信噪比随覆盖次数变化的曲线 |

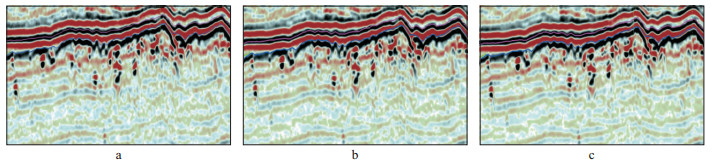

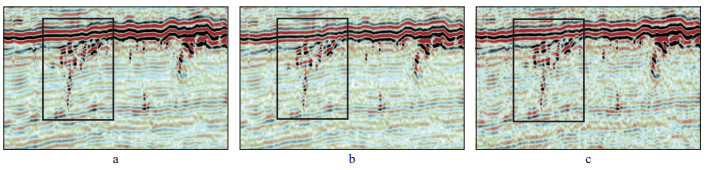

图 4为塔河油田相同面元不同覆盖次数情况下的叠前偏移剖面, 可以看出, 由于本区资料信噪比较高, 超过88次覆盖时, 不同覆盖次数剖面上奥陶系断裂、风化面刻画基本相当, “串珠”能量略有变化; 176次覆盖剖面的信噪比稍高于88次, 但与352次相当, 随着覆盖次数的增加, 信噪比有所提升, 一些细微的地质现象更清晰, 但差异不明显。图 5为塔河油田相同覆盖次数不同面元情况下的叠前偏移剖面, 可见小面元数据信噪比、横向分辨率较高, 7.5m×7.5m面元与15m×15m面元断面刻画基本相当, 15m×15m面元信噪比稍低, 30m×30m面元断面刻画不清, 信噪比明显降低。根据实际资料分析结果, 建议塔河地区的高精度采集面元为15m×15m, 覆盖次数选择140~180次, 结合张军华等[5]、徐颖[6]对该区最大偏移距的影响分析, 偏移距选择6000m左右, 以满足奥陶系速度分析和叠前高精度成像的需要。

|

图 4 塔河油田相同面元不同覆盖次数情况下的叠前偏移剖面对比 a 88次; b 176次; c 352次 |

|

图 5 塔河油田相同覆盖次数不同面元情况下的叠前偏移剖面对比 a 7.5m×7.5m; b 15m×15m; c 30m×30m |

采集脚印的存在严重影响岩性和裂缝-孔洞预测结果。减小采集脚印最理想的办法是在每个CMP面元中对炮检距进行精细和规则采样。“精细”指的是采样密度, 即减小道距和线距, 均匀地增加炮点和检波点密度, 进行宽方位或全方位的高密度采集[21]; “规则”指的是炮检距和覆盖次数分布,采集脚印与分炮检距覆盖次数分布具有较好的对应关系, 而分炮检距覆盖次数的不均匀性是由炮检距属性的不均匀决定的, 即采集脚印是由炮检距属性的不均匀性产生的。因此, 改善炮检距分布是减小采集脚印的有效方法, 在观测系统设计中, 不仅要考虑方位角的宽度, 而且要注意炮检距分布的均匀性。

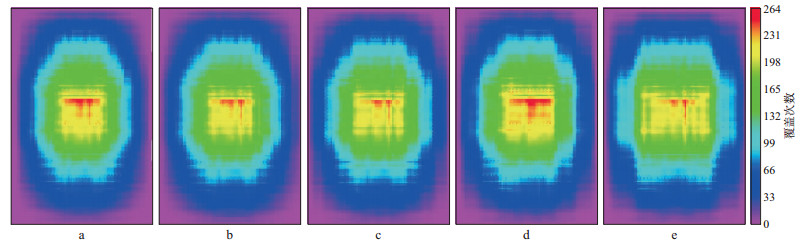

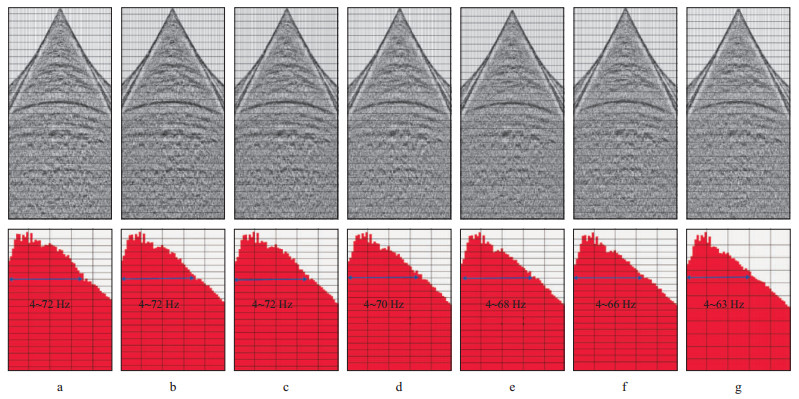

排列片滚动的快慢也是影响采集脚印大小的因素之一, 对于同一种形式的观测系统, 排列滚动距离越小越有利于减小采集脚印。图 6给出了24线正交观测系统横向每次滚动1, 2, 3, 4, 6个排列时奥陶系主要目的层(T74)模拟CRP覆盖次数分布变化情况, 可以看出, 每次横向滚动的排列线越少, CRP覆盖次数分布越均匀, 多线滚动会产生较大的空间不连续性, 导致较大的采集脚印。

|

图 6 横向每次滚动不同排列时主要目的层(T74)模拟CRP覆盖次数分布 a滚动1个排列; b滚动2个排列; c滚动3个排列; d滚动4个排列; e滚动6个排列 |

因此, 在塔河地区进行面向开发的高精度三维地震勘探, 宜采用小网格(15m×15m)、高覆盖(140~180次)、长排列(6000m左右)、宽方位的大道数三维正交观测系统横向慢滚动(滚动1个排列距离)方式, 以便降低采集脚印影响, 提高缝洞储集体的叠前偏移成像精度。

2.2 噪声压制高精度接收就是要提高高频信息的可记录性和地震信息的保真度, 拓宽地震波接收频带和提高检波器与大地的耦合性, 以及压制各种环境噪声和激发带来的次生干扰。在方法上包括选取适合记录高频信号的检波器和保证地震信号有效接收的方式。在当前阶段, 面向开发的高精度三维地震多采用常规速度检波器串组合, 因此, 本节探讨检波器的组合方式和一些针对老油区特殊噪声压制的措施。

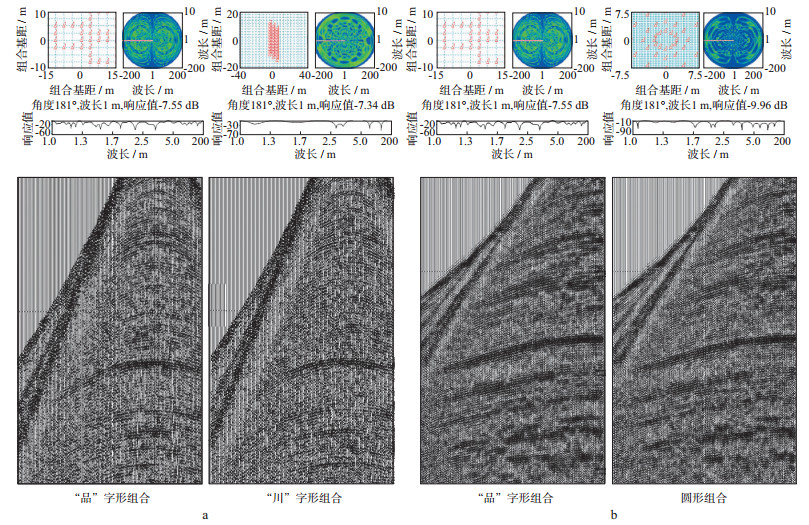

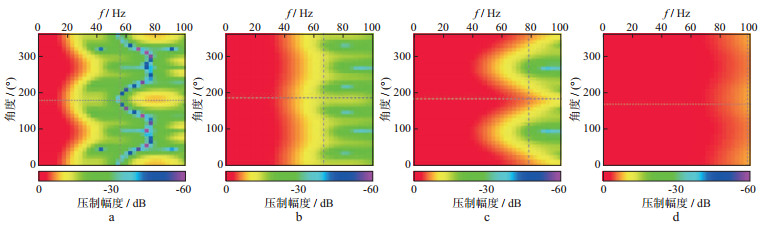

2.2.1 检波器组合与排列分析塔河地区的环境噪声类型多样, 传播特性各异, 适合采用具有类似于圆形响应特征的面积组合方式对噪声进行压制。图 7显示了对塔河地区“品”字形、“川”字形、圆形等多种面积组合图形的响应特征进行理论模拟和野外试验的结果, 可以看出, 三种组合图形对30m以内的短波长地震波都有明显的压制作用, 且压制面积都呈圆形。从压制模拟效果来看, “品”字形组合各个方向的压制最均匀, 其次为“川”字形, 再次为圆形。结合野外试验单炮分频记录看, “品”字形检波器组合高频段资料信噪比和能量都稍好于“川”字形和圆形组合, 单炮记录的有效频带在高频端得到明显拓宽, 更适合于塔河地区缝洞型储层勘探对资料分辨率的要求, 该图形也是塔河地区一直采用的检波器组合方式。

|

图 7 塔河地区不同检波器组合图形理论模拟分析及试验单炮记录对比 a塔河S48井区“品”字形与“川”字形组合图形对地震波波长的理论压制模拟及40~80Hz滤波单炮记录; b塔河10区西“品”字形与圆形组合图形对地震波波长的理论压制模拟及40~80Hz滤波单炮记录 |

塔河地区环境噪声相关半径横向为4m, 纵向为3m, 相应的检波器组合图形组内距也分别设计为4m和3m, 组合基距依据干扰波最大视波长公式计算:

| $L \ge 0.91{\lambda _{\max }} = 0.91{\upsilon _{\max }}/{f_{\min }}$ | (1) |

式中:L为组合基距, λmax为最大视波长, vmax为最大视速度, fmin为最小视频率。依据公式(1)和干扰波特征参数, 计算出该区各种干扰波要求的组合基距(表 1), 可以看出, 压制面波、折射波、直达波和大钻干扰需要较大的组合基距, 且远超过该区采集道距30m, 这在野外无法实现; 而压制抽油机、联合站干扰需要的组合基距都较小, 野外选用的组合基距只要不超过30m采集道距, 基本上都能对这些固定干扰起到一定的压制作用。

| 表 1 塔河地区各种干扰波的影响半径及特征参数 |

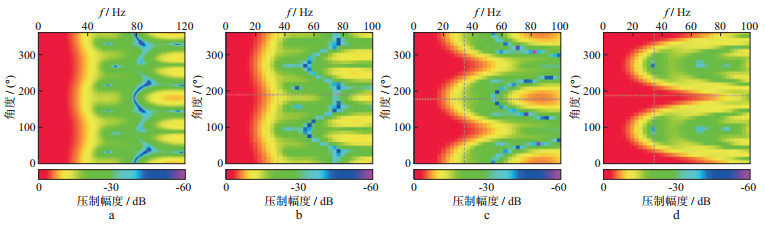

塔河油田地表密林广布, 各种障碍物较多, 给野外组合图形的准确布设带来一定困难, 许多情况下必须减小组合基距和压缩图形才能满足组内高差和保持图形的要求。对不同组合图形压缩方案进行模拟分析(图 8)可以看出, 压扁组合图形导致压噪方位迅速变窄, 但能压制的最高频率并没有改变, 即组合图形在一个方向压扁后, 尽管压噪结果不均匀, 但压噪效果依然明显; 而纵、横向同时压缩组合图形的情况下(图 9), 能压制的最低频率会迅速向高频方向移动, 基距为7m×7m的组合图形对于100Hz以内的地震波频率成分基本上属于全通放, 毫无压制作用可言。因此, 塔河地区遇到障碍物时的组合图形布设原则是至少在一个方向拉开, 以确保组合的压噪功能, 这与李庆忠院士[22]提倡的检波器横向拉开组合技术吻合, 塔河地区实际资料也验证了这一观点。

|

图 8 组合图形横向组合基距不变、纵向组合基距缩小情况下在频率域的压噪效果模拟分析 a组内距4m×4m, 组合基距28m×28m; b组内距4m×3m, 组合基距28m×21m; c组内距4m×2m, 组合基距28m×14m; d组内距4m×1m, 组合基距28m×7m |

|

图 9 组合图形纵向和横向同时缩小情况下在频率域的压噪效果模拟分析 a组内距3m×3m, 组合基距21m×21m; b组内距2m×2m, 组合基距14m×14m; c组内距2m×1m, 组合基距14m×7m; d组内距1m×1m, 组合基距7m×7m |

压制特殊干扰源噪声最好的办法是停止其工作。油田公路上的车辆干扰主要靠排列警戒、仪器监控来控制噪声水平, 大钻干扰主要靠协调停钻或后续处理手段去除, 而数量众多的抽油机干扰由于要顾虑油井产量任务和停井损失, 不能靠关停来解决[23], 我们可以依据其传播规律和特征参数来选择压制方法。

1)利用波的相干性压制抽油机干扰。两个及多个抽油机之间频率和能量均存在相干性, 利用多口抽油机的相干性可以较好地压制地震道干扰。在抽油机密集区, 合理布设检波器, 比如将检波器放在多个抽油机之间的结合部, 能够压制抽油机干扰。图 10给出了多口抽油机相干后的地震道频谱分析结果, 可以看出, 1台抽油机工作和2台抽油机工作情况下, 地震道干扰都比较强, 而利用6台抽油机干扰波的相干性来压噪的结果与抽油机全关的效果相差不大。

|

图 10 多口抽油机相干后的地震道频谱 a 1台抽油机工作; b 2台抽油机工作; c 6台抽油机工作; d抽油机全关 |

2)利用检波器组合叠加压制抽油机干扰。对不同接收点距的抽油机干扰进行分析可知, 在点距为3~4m, 组合基距大于6m时对抽油机干扰的压制效果最好, 这与塔河地区环境噪声的相关半径恰好一致。抽油机干扰的初始相位都具有随机性, 对多个不同地震道信息进行叠加, 可以对抽油机噪声进行有效衰减。

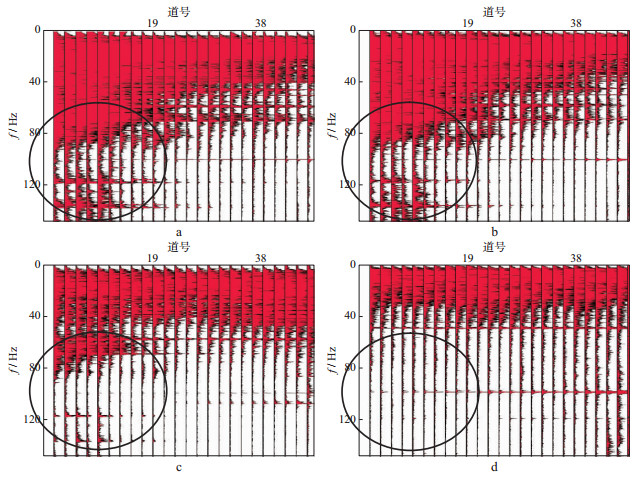

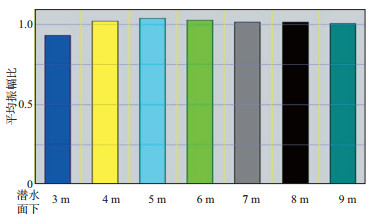

3)调低电机转速, 削弱抽油机干扰。图 11为抽油机调速电机在不同转速时的干扰波能量与噪声能量关系图, 可以看出, 降低抽油机电机的转速可以明显削弱抽油机干扰波的能量, 特别是当转速低于3转/min时, 其均方根振幅值已经降到目的层有效波平均振幅能量值(0.65)以下, 此时干扰半径也从最大100m降低到最大40m左右, 抽油机影响大大降低。因此, 调低电机转速是削弱抽油机干扰的一种有效手段。

|

图 11 抽油机调速电机不同转速时的干扰波能量(a)与噪声能量监控(b) |

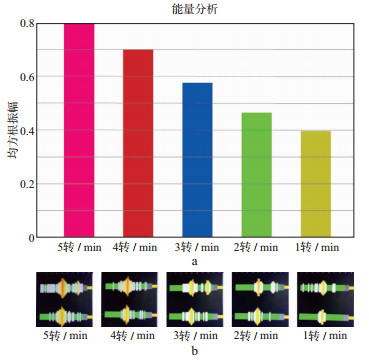

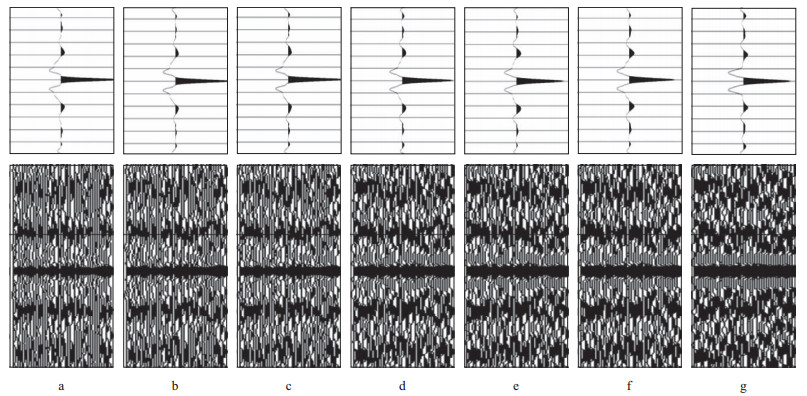

塔河地区近地表具有较稳定的潜水面, 且普遍分布有胶泥层, 有利于进行高品质地震波激发, 获取高质量地震记录。对塔河地区潜水面以下3, 4, 5, 6, 7, 8, 9m深度进行了激发因素优选试验(图 12至图 14), 通过单炮记录、频谱和自相关子波分析认为, 该区地震激发频率、子波特征对井深变化非常敏感, 潜水面以下5m激发时高频段能量强、有效频带最宽、子波特征好、信噪比高、同相轴更清楚。

|

图 12 塔河地区潜水面以下不同深度激发时50~100Hz分频滤波记录及相应频谱分析 a潜水面下3m; b潜水面下4m; c潜水面下5m; d潜水面下6m; e潜水面下7m; f潜水面下8m; g潜水面下9m |

|

图 13 塔河地区潜水面以下不同深度激发子波分析 a潜水面下3m; b潜水面下4m; c潜水面下5m; d潜水面下6m; e潜水面下7m; f潜水面下8m; g潜水面下9m |

|

图 14 塔河地区潜水面以下不同深度激发信噪比分析(信号频率范围15~60Hz) |

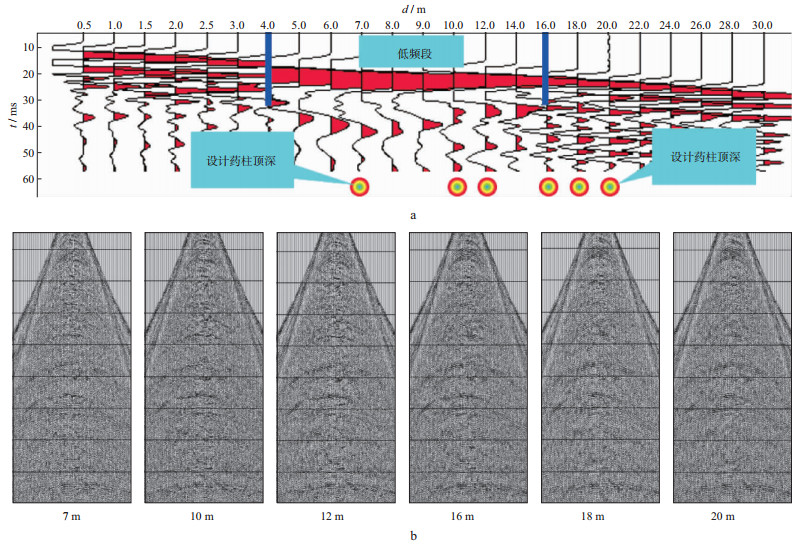

低频段在塔河地区近地表广泛存在, 它是指微测井记录上分布在潜水面上下、厚度为1~9m, 初至波形胖、低频能量强的一段近地表层, 其对应的自相关子波也呈现出波形较胖的低频特征。以往研究认为, 在低频段设计炮点会导致激发频率降低, 影响频带宽度, 往往要求在有低频段的点位设计井深时统一往下增加2m深度。此次在塔河10区东、兰尕东等工区进行了大量的低频段存在规律及其对激发的影响试验研究, 认为低频段是由虚反射和直达波的叠加影响造成的。宋智强等[24]通过波动方程正演模拟和实际资料联合研究验证了这一观点, 认为低频段仅对近地表微测井记录初至造成影响, 且影响频率均在150Hz以上, 而塔河地区单炮记录的最大有效频率为120Hz, 因此, 低频段对该区地震单炮记录有效频率并不会产生影响。

图 15a给出了塔河地区某一微测井记录上的低频段。该点潜水面深度为4m, 低频段分布在4~16m, 炸药震源药柱长4m, 按药柱顶埋深7, 10m(低频段以内), 12m(跨低频段), 16, 18和20m(低频段以下)共设计了6个炮点深度进行激发试验对比。图 15b为不同深度的分频滤波记录, 可以看出, 按照激发井深理论设计在潜水面以下5m(即12m井深)激发时, 即使药柱跨越低频段, 激发效果仍然最好, 相反, 在潜水面以下其它深度激发效果较差, 频谱和其它分频扫描记录也都证实了这一观点(图 12)。为了验证以上结论的正确性, 近几年连续在塔河10区东、兰尕东、10区西和托甫台高精度三维地震资料采集中进行了系统的低频段激发影响试验, 也得到了相同的结论。因此, 我们认为, 塔河地区激发井深参数只要按照潜水面以下最佳深度选择即可, 可以不考虑低频段的影响。

|

图 15 塔河地区微测井记录上的低频段、试验炮点药柱顶深度设计(a)及不同深度激发30~60Hz分频滤波记录(b) |

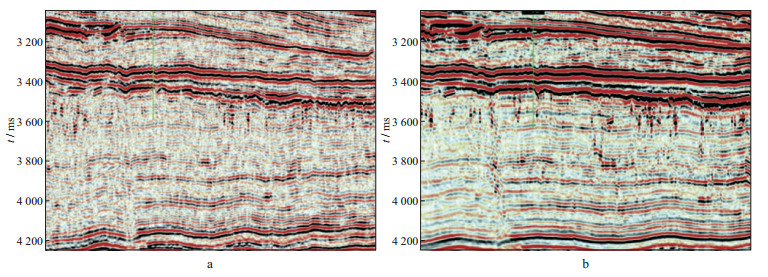

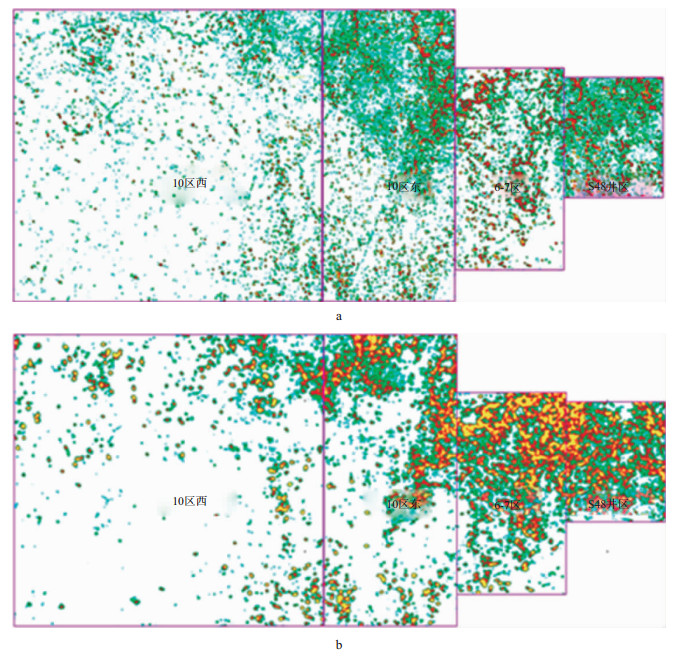

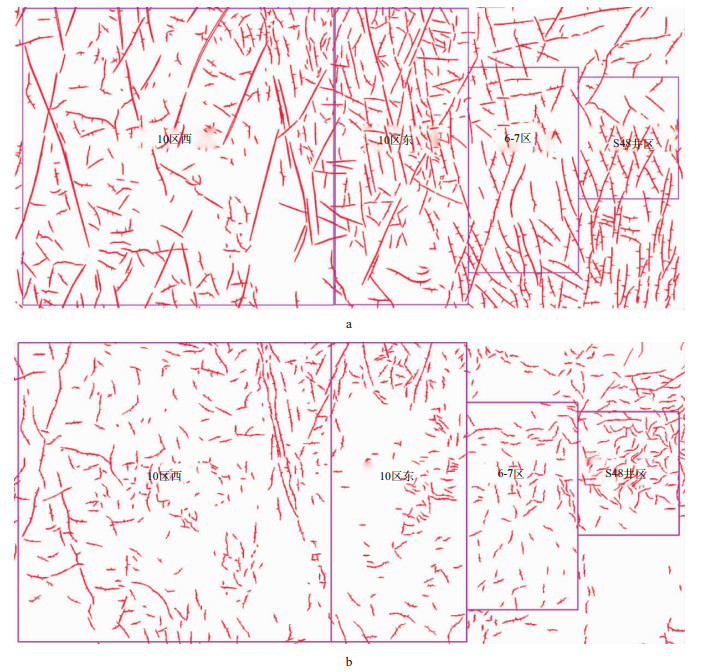

利用以上试验总结的高精度地震采集技术方法, 实施了塔河油田10区东高精度三维地震资料采集。采用24线8炮8064道三维观测系统, 面元网格大小为15m×15m, 覆盖次数168次(横向12次, 纵向14次), 道距30m, 接收线距240m, 炮点距30m, 炮线距360m, 束线距240m(每次滚动1个排列), 横纵比0.57。激发采用12kg药量, 深度为潜水面以下5m;接收采用“品”字形面积组合, 组合基距为18m(纵向)×27m(横向)。通过采集技术和施工工艺的优化完善, 塔河油田10区东高精度勘探新采集剖面整体品质得到明显提升, 奥陶系缝洞型储层信息更加丰富, 串珠清晰且能量很强(图 16)。同时, 在塔河油田兰尕东、10区西等区块陆续应用上述方法进行资料采集,使该区振幅变化率属性精度明显提高、小尺度串珠数量明显增加(图 17)。由于高精度三维采集资料分辨率及信噪比得到了提高, 识别断层的能力得到了加强(图 18), 为进一步寻找油藏地质规律提供了可靠信息。根据该套高精度三维地震资料处理解释结果, 在8, 10, 12区共计部署实施了194口井, 完钻152口, 建产129口, 新增可采储量408.3×104t, 累产油86.1×104t, 在主建产区发挥了重要作用。

|

图 16 塔河油田10区东叠前偏移老剖面(a)与高精度叠前偏移新剖面(b)对比 |

|

图 17 塔河油田新(a)、老(b)采集资料切片信息对比 |

|

图 18 塔河油田新(a)、老(b)剖面断层刻画情况对比 |

本文结合塔河油田以往高精度地震采集技术实践, 从观测系统设计、检波器接收与噪声压制、地震波激发三个关键技术环节进行分析, 得出以下结论:

1)采用小面元、高覆盖、长排列、宽方位的三维观测系统进行横向慢滚动资料采集, 有利于降低采集脚印影响, 提高缝洞型储集体的保真、保幅处理和叠前偏移成像精度, 满足油藏开发对地震资料精度的要求。

2)作为老油区, 塔河地区的环境噪声一般通过野外检波器组合来进行压制, 组内距3~4m或组合基距21~28m的“品”字形检波器组合效果较好。当组合图形遇到障碍布设困难时, 原则上至少要在一个方向拉开, 以便更好地压制噪声和提高信噪比。大钻、抽油机等特殊噪声则采用停钻、组合叠加、调低电机转速等特殊方法来压制。

3)低频段是塔河地区近地表调查微测井记录上存在较普遍的一种现象, 是由虚反射造成的, 仅对微测井初至产生影响, 且影响频率大于150Hz, 不影响地震记录的有效频带, 因此, 塔河地区的激发井深设计可以不考虑低频段的影响。

我们建议今后在相关地区进行地震数据采集时:①尝试采用数字单点或模拟单点检波器进一步缩小面元网格尺寸, 提高覆盖次数, 进行健全波场的高空间密度采集, 将噪声放在处理中进行压制和去除, 从而进一步提高资料分辨率和成像精度; ②加强对缝洞型储集体的采集、处理和解释一体化研究, 特别是建立针对性的高精度采集与处理监控方法, 进一步提升勘探能力和资料精度。

| [1] |

刘依谋, 梁向豪, 印兴耀, 等. 面向碳酸盐岩缝洞型储层的高密度全方位三维地震采集技术及应用效果[J].

石油物探 , 2013, 52 (4) : 372-383 LIU Y M, LIANG X H, YIN X Y, et al. High density full direction 3D seismic technology and its application effect analysis in carbonate karst cave developed area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2013, 52 (4) : 372-383 |

| [2] |

胡中平. 溶洞地震波"串珠状"形成机理及识别方法[J].

中国西部油气地质 , 2006, 2 (4) : 423-426 HU Z P. Mechanism and distinction method for the seismic "string beads" characteristic[J]. West China Petroleum Geosciences , 2006, 2 (4) : 423-426 |

| [3] |

李凡异, 魏建新, 狄帮让. 碳酸盐岩溶洞横向尺度变化的地震响应正演模拟[J].

石油物探 , 2009, 48 (6) : 557-562 LI F Y, WEI J X, DI B R. Forward simulation of seismic response in carbonate caverns with varied lateral scale[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2009, 48 (6) : 557-562 |

| [4] |

唐文榜, 刘来祥, 樊佳方, 等. 溶洞充填物判识的频率差异分析技术[J].

石油与天然气地质 , 2002, 23 (1) : 41-44 TANG W B, LIU L X, FAN J F, et al. Analysis technique of frequency difference for discrimination of cavity fillers[J]. Oil & Gas Geology , 2002, 23 (1) : 41-44 |

| [5] |

张军华, 李军, 吴成, 等. 溶洞型储层地震采集参数与成像关系研究[J].

石油地球物理勘探 , 2015, 50 (4) : 573-580 ZHANG J H, LI J, WU C, et al. Study on the relationship between parameters of seismic survey and imaging[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2015, 50 (4) : 573-580 |

| [6] |

徐颖. 塔河油田高精度三维地震采集参数优化研究[J].

石油物探 , 2014, 53 (1) : 68-77 XU Y. Optimization on the high-precision 3D seismic acquisition parameters in Tahe Oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2014, 53 (1) : 68-77 |

| [7] |

张希明. 新疆塔河油田奥陶系缝洞型油藏特征[J].

石油勘探与开发 , 2001, 28 (5) : 32-36 ZHANG X M. The charactersistics of Lower Ordovician fissure-vug carbonate oil and gas pools in Tahe Oilfield, Xinjiang[J]. Petroleum Exploration & Development , 2001, 28 (5) : 32-36 |

| [8] |

林忠民. 塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层特征及成藏条件[J].

石油学报 , 2002, 23 (3) : 23-26 LIN Z M. Carbonate rock reservior features and oil gas accumulating conditions in the Ordovician of Tahe Oilfield in northern Tarim Basin[J]. Acta Petrolei Sinica , 2002, 23 (3) : 23-26 |

| [9] |

肖玉茹, 何峰煜, 孙义梅. 古洞穴型碳酸盐岩储层特征研究:以塔河油田奥陶系古洞穴为例[J].

石油与天然气地质 , 2003, 24 (1) : 75-80 XIAO Y R, HE F Y, SUN Y M. Reservoir characteristics of paleocave charbonates:a case study of Ordovician paleocave in Tahe Oilfield, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology , 2003, 24 (1) : 75-80 |

| [10] |

王士敏. 塔河油田奥陶系储层地震响应特征研究[J].

新疆地质 , 2003, 21 (2) : 214-216 WANG S M. The study on seismic reponse characteristics of karst fissure-cave-taped carbonate reservoir in Ordovician of Tahe Oilfield[J]. Xinjiang Geology , 2003, 21 (2) : 214-216 |

| [11] |

吴俊峰, 姚姚, 撒利明. 碳酸盐岩特殊孔洞型构造地震响应特征分析[J].

石油地球物理勘探 , 2007, 42 (2) : 180-185 WU J F, YAO Y, SA L M. Analysis on seismic response of special cavernous structure of carbonate[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2007, 42 (2) : 180-185 |

| [12] |

赵群, 曲寿利, 薛诗桂, 等. 碳酸盐岩溶洞物理模型地震响应特征研究[J].

石油物探 , 2010, 49 (4) : 351-358 ZHAO Q, QU S L, XUE S G, et al. Study on the seismic response characteristics on the physical model of carbonate cave[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2010, 49 (4) : 351-358 |

| [13] |

姚姚. 菲涅尔带与洞缝型油气藏地震波场[J].

石油物探 , 2005, 44 (5) : 491-494 YAO Y. Fresnel zone and seismic wave field in the fracture-vug reservoir[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2005, 44 (5) : 491-494 |

| [14] |

漆立新, 顾汉明, 李宗杰, 等. 基于地震波振幅分辨塔河油田溶洞最小高度的理论探讨[J].

地球物理学进展 , 2008, 23 (5) : 1499-1506 QI L X, GU H M, LI Z J, et al. Theoretical on resolution of maximum height of cavity in the Tahe Oilfield based on seismic amplitude[J]. Progress in Geophysics , 2008, 23 (5) : 1499-1506 |

| [15] |

姚姚, 唐文榜. 深层碳酸盐岩岩溶风化壳洞缝型油气藏可检测性的理论研究[J].

石油地球物理勘探 , 2003, 38 (6) : 623-629 YAO Y, TANG W B. The theoretical researching of detecting for deeply carbonate grotto mantlerrock cavity reservoir[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2003, 38 (6) : 623-629 |

| [16] |

宋玉龙, 谭绍泉. 胜利油田高精度地震勘探采集技术及应用实例[J].

石油物探 , 2004, 43 (4) : 359-369 SONG Y L, TAN S Q. High precision seismic acquisition and its applications in Shengli Oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2004, 43 (4) : 359-369 |

| [17] |

熊金良, 岳英, 杨勇, 等. 面元大小与纵向分辨率关系[J].

石油地球物理勘探 , 2006, 41 (4) : 489-491 XIONG J L, YUE Y, YANG Y, et al. Relationship between bin size and inline resolution[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2006, 41 (4) : 489-491 |

| [18] |

董良国, 黄超, 刘玉柱, 等. 溶洞地震反射波特征数值模拟研究[J].

石油物探 , 2010, 49 (2) : 121-124 DONG L G, HUANG C, LIU Y Z, et al. Numerical simulation of seismic wave propagation in cave carbonate reseavoir[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2010, 49 (2) : 121-124 |

| [19] |

魏建新, 狄帮让, 王立华. 孔洞尺寸地震物理模拟研究[J].

石油物探 , 2008, 47 (2) : 156-160 WEI J X, DI B R, WANG L H. Seismic physical modeling for cavern reservoir[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2008, 47 (2) : 156-160 |

| [20] |

刘群, 李宗杰, 禹金营, 等. 高精度三维地震技术应用效果分析:以塔河油田S48井区为例[J].

石油物探 , 2010, 49 (6) : 573-583 LIU Q, LI Z J, YU J Y, et al. Application analysis on high-precision 3D seismic technology:case study on S48 well area in Tahe Oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2010, 49 (6) : 573-583 |

| [21] |

刘学伟, 尹军杰, 王德志, 等. 基于地震数据处理的三维地震观测系统设计:泌阳凹陷南部陡坡带三维地震观测系统设计实例[J].

石油地球物理勘探 , 2004, 39 (4) : 375-387 LIU X W, YI J J, WANG D Z, et al. 3-D seismic geometry design based seismic data processing:case of 3-D seismic geometry design in douth steep slope of Miyang depression[J]. Oil Geophysical Prospecting , 2004, 39 (4) : 375-387 |

| [22] |

李庆忠. 岩性油气藏地震勘探若干问题的讨论(Ⅱ):关于垂向分辨率的认识[J].

岩性油气藏 , 2008, 20 (3) : 1-5 LI Q Z. The discussion on seismic exploration of lithologic reservoirs(Ⅱ):seismic vertical resolution[J]. Lithologic Reservoirs , 2008, 20 (3) : 1-5 |

| [23] |

王鑫. 基于检波器三维矢量组合的抽油机噪声压制方法研究[J].

石油物探 , 2011, 50 (3) : 295-300 WANG X. Suppressing the noise from pumping unit based on 3D vector combination of geophones[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum , 2011, 50 (3) : 295-300 |

| [24] |

宋智强, 刘斌, 陈吴金, 等. 塔河油田近地表微测井记录中低频段研究[J].

物探与化探 , 2014, 38 (1) : 46-51 SONG Z Q, LIU B, CHEN W J, et al. The study of the low-frequency section in the near-surface micro-logging record of the Tahe Oilfield[J]. Geophysical & Geochemical Exploration , 2014, 38 (1) : 46-51 |