2. 华南理工大学 土木与交通学院, 广州 510641

2. Schoolof Civil Engineeringand Transportation, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China

1992年, 澳大利亚气象局Greg Holland首次提出以气象无人机携带皮托-静压管等仪器测风的方法[1-2], 其后研究者竞相开展无人机搭载气象仪器的研究和试验。目前, 国内外多采用固定翼无人机进行测风试验, 基于地速、空速、风速三者的矢量三角形关系来解算风速和风向角[3-5], 并提出了各种改进方法使解算结果更加准确[6-8]。但是, 由于固定翼无人机的前飞特性, 当需要在特定点进行风速、风向时程测量或飞行区间有限时(如靠近建筑物飞行), 其应用就受到了限制。

近年来, 多旋翼无人机逐渐普及, 与固定翼无人机相比, 它具有精确悬停、垂直起降、操作简单、成本较低等优点, 在航空管制方面受限也相对较少。2015年, Neumann等[9]基于风洞试验和现场实测, 利用四旋翼无人机机载传感器测量的有关参数, 提出了拟合公式来解算风速与风向角, 风速解算结果较为准确, 而风向解算结果并不理想。因此, 有研究者提出利用多旋翼无人机搭载额外的测风仪器直接测量风速、风向信息。该方法最主要的问题在于无人机旋翼转动引起的扰流对测风仪器存在干扰, 目前相关研究极为有限。2018年, Prudden等[10-11]将无人机与风向标结合, 并将多孔风速探头置于机头前方4.5倍旋翼直径处测量风场。其缺点在于:多孔风速探头仅能测量来流, 探测范围局限于90°的锥形区域内, 无法测量该区域之外的湍流; 风向标的被动风向对准机制也使风向测量存在一定误差。2014年, de Boisblanc等[12]将超声波风速仪置于六旋翼无人机机身中心上方0.83倍旋翼直径处进行风洞试验, 发现来流风速为0.90 m/s时, 旋翼转动引起的平均风速误差为0.13 m/s, 对于风速较大的情况及不同风向角对风场测量准确性的影响则未作研究。2016年, Bruschi等[13]在四旋翼无人机上方安装微电子风速探头进行风洞试验, 当来流风速小于10 m/s时, 旋翼转动对风速测量结果影响显著, 但在所测风速范围内, 旋翼转动对风向角测量几乎没有影响。对于不同高度处的风场测量准确性, 以及一定来流风速下无人机倾斜对风场测量结果的影响, 该试验未作研究。

本文主要针对六旋翼无人机旋翼转动引起的下洗流场对安装于无人机中心上方不同高度处的测风仪器测风准确性的影响开展风洞试验, 分析不同风向角及机身倾斜对风场测量准确性的影响, 为无人机搭载测风仪器直接测风的实际应用提供参考。

1 试验装置 1.1 无人机常见的无人机包括四旋翼、六旋翼和八旋翼无人机。综合考虑载重量、体积、飞行稳定性、动力系统失效容忍度等因素, 本文采用六旋翼无人机作为飞行平台。该无人机对称电机轴距为900 mm, 单个机臂长358 mm, 中心架直径272 mm。整机重量4.7 kg(含电池), 最大额外载重3.5 kg; 额外载重2.0 kg时, 悬停时间约为20 min。

1.2 超声波风速仪安装于无人机上方的测风仪器主要有以下选择:皮托-静压管、热线风速仪、传统风杯式风速风向仪、超声波风速仪。如以皮托-静压管测量风向, 需在一个圆周范围内每隔10°安装一个(由于自然界风向不确定), 这无疑会增加结构的重量和复杂性[9]; 热线风速仪则存在无法测量风向以及积灰问题; 传统风杯式风速风向仪体积较大, 在无人机上安装还存在振动、磨损问题。因此, 本文选用赛能SA210M二维超声波风速仪进行风速、风向测量, 采样频率1 Hz。超声波风速仪相关参数见表 1。

| 风速测量 | 量程 | 0~50 m/s |

| 精度 | 0.5 m/s(v≤10 m/s), 5%(v>10 m/s) | |

| 风向测量 | 量程 | 0°~359.9° |

| 精度 | 4°(v≥3 m/s) |

在风洞中, 在不同风速下对该超声波风速仪进行二次标定(出厂时已标定)。标定时, 采用澳大利亚TFI Series100眼镜蛇三维脉动风速探头与该超声波风速仪在同一高度同时进行测量, 标定结果见表 2。由表 2可见, 该超声波风速仪与眼镜蛇三维脉动风速探头所测风速基本一致, 准度满足试验要求, 可用二者所测数据直接进行对比分析。

| 控制风速vc /(m·s-1) | 4 | 6 | 8 | 10 |

| 眼镜蛇风速探头测得风速/(m·s-1) | 3.57 | 5.43 | 7.22 | 9.12 |

| 超声波风速仪测得风速/(m·s-1) | 3.58 | 5.41 | 7.25 | 9.11 |

另外, 为了实现风速、风向数据的实时获取传输, 采用小型无线电台与风速仪进行整合。

1.3 测风整体系统整合上述试验装置, 得到无人机测风整体系统, 整机重量为6.0 kg。对其作可行性检验, 在室外进行试飞测试, 无人机可正常悬停, 且能实时在电脑端接收到风速、风向时程信号。

2 试验设计试验在湖南大学HD-3低速直流边界层风洞中进行。该风洞气动轮廓全长14 m, 试验段全长12 m, 截面尺寸3.0 m×2.5 m, 转盘直径2 m。试验段风速0~20 m/s连续可调。一般根据模型缩尺比在试验段前端布置尖劈和粗糙元实现湍流度调整, 使风剖面满足规范规定; 空风洞时, 流场为均匀流。

由于风洞中GPS信号较弱, 无人机无法在GPS模式下精确悬停; 在姿态模式下又会出现随风漂移现象, 对操作要求高, 极易发生碰撞。因此, 为尽量减小地面效应影响, 试验中将无人机固定于高1 m的支架上, 且各工况均满足阻塞率相关要求。同时, 采用手动模式, 在每个工况下都将遥控器油门推到固定值, 保持无人机旋翼转速恒定。

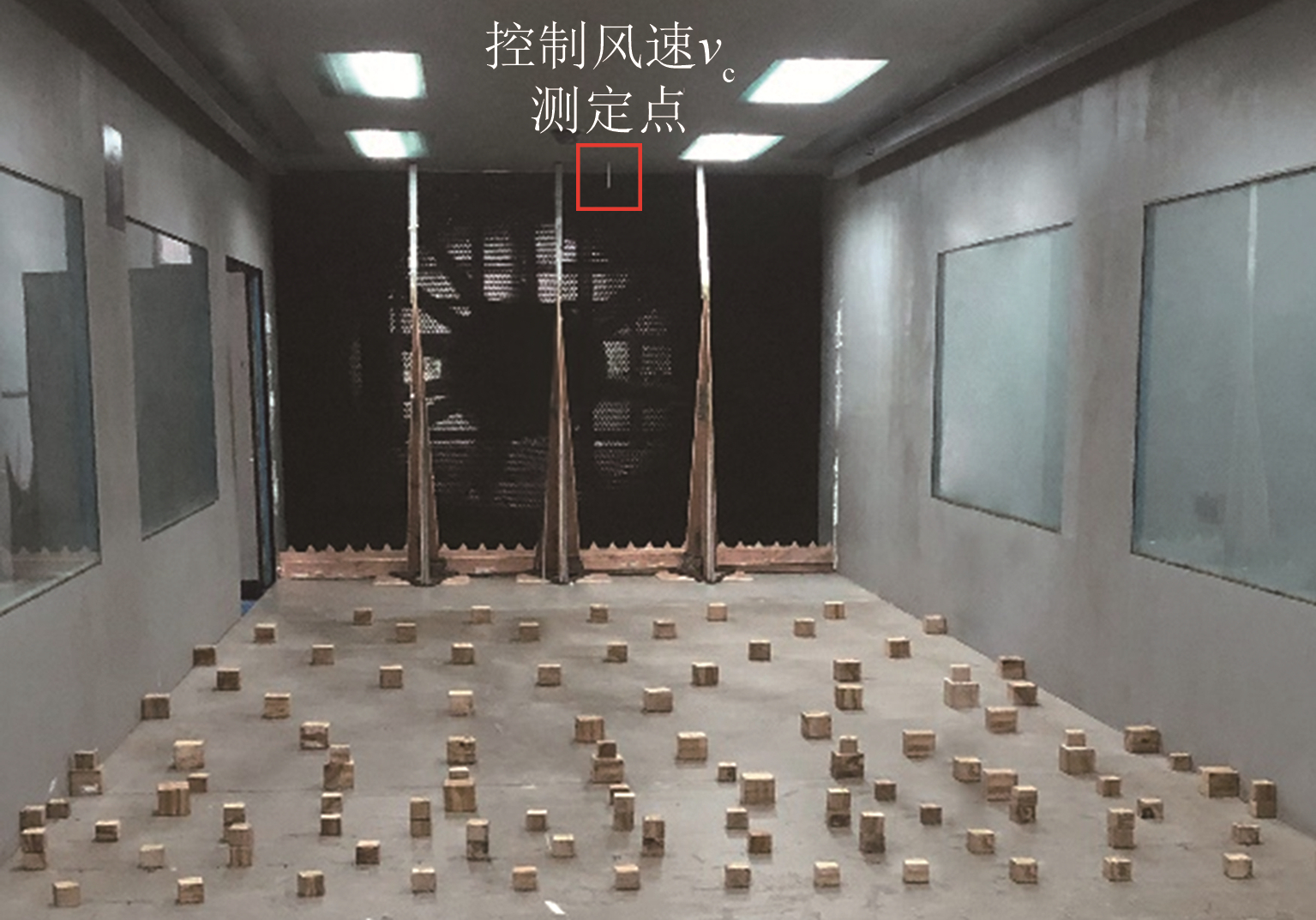

试验所用无人机为足尺模型, 受风洞尺寸限制, 无法模拟实际足尺流场。一般来说, 采用缩尺比构造的流场在1 m高度处的湍流度较小, 但在实际情况下, 无人机所处流场不可能完全均匀, 故仍在试验段前端布置了一定的尖劈和粗糙元, 如图 1所示。

|

| 图 1 尖劈和粗糙元布置图 Fig.1 Layout of spires and roughness elements |

试验采用直径为38.1 cm的螺旋桨, 螺距为13.2 cm。根据旋翼所受升力与转速之间的关系曲线[14-15], 同时考虑试验所用无人机机臂存在一个向上8°的倾角以及旋翼间的相互干扰效应, 估算出无风状态下无人机悬停时的旋翼转速约为5000 r/min(不考虑风速及机身倾斜等因素对转速的影响)。

为标定旋翼转速达到5000 r/min时的油门值, 以非接触光电式转速仪发射光线至粘贴于螺旋桨上的荧光片获得反射信号来测量转速。在不同风洞控制风速vc下(vc为4、6、8和10 m/s)标定旋翼转速, 结果显示:当油门值一定时, 旋翼转速稳定在(5000±100) r/min。

2.2 工况设计首先, 需要研究旋翼转动对安装于无人机上方不同高度处的超声波风速仪测风准确性的影响。为在减小湍流作用的同时不影响无人机的飞行稳定性, 制作了6个不同高度的风速仪安装支架(编号1~6), 使风速仪探头距离无人机上部中心板分别为0.53、0.79、1.05、1.31、1.57和1.84倍旋翼直径。

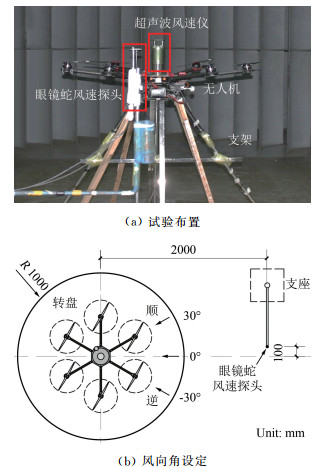

其次, 需要研究来流从不同角度入射对风场测量准确性的影响。考虑到六旋翼无人机的对称性以及无人机桨叶的正反桨之分(为了防止自旋), 通过转动风洞底部转盘, 选取风向角β为0°、30°和-30°进行研究。当风向角β=30°时, 正对来流的旋翼为反桨(顺时针旋转); 当风向角β=-30°时, 正对来流的旋翼为正桨(逆时针旋转)。试验布置及风向角设定如图 2所示。

|

| 图 2 试验布置及风向角β设定图 Fig.2 Experimental set-up and wind direction angle |

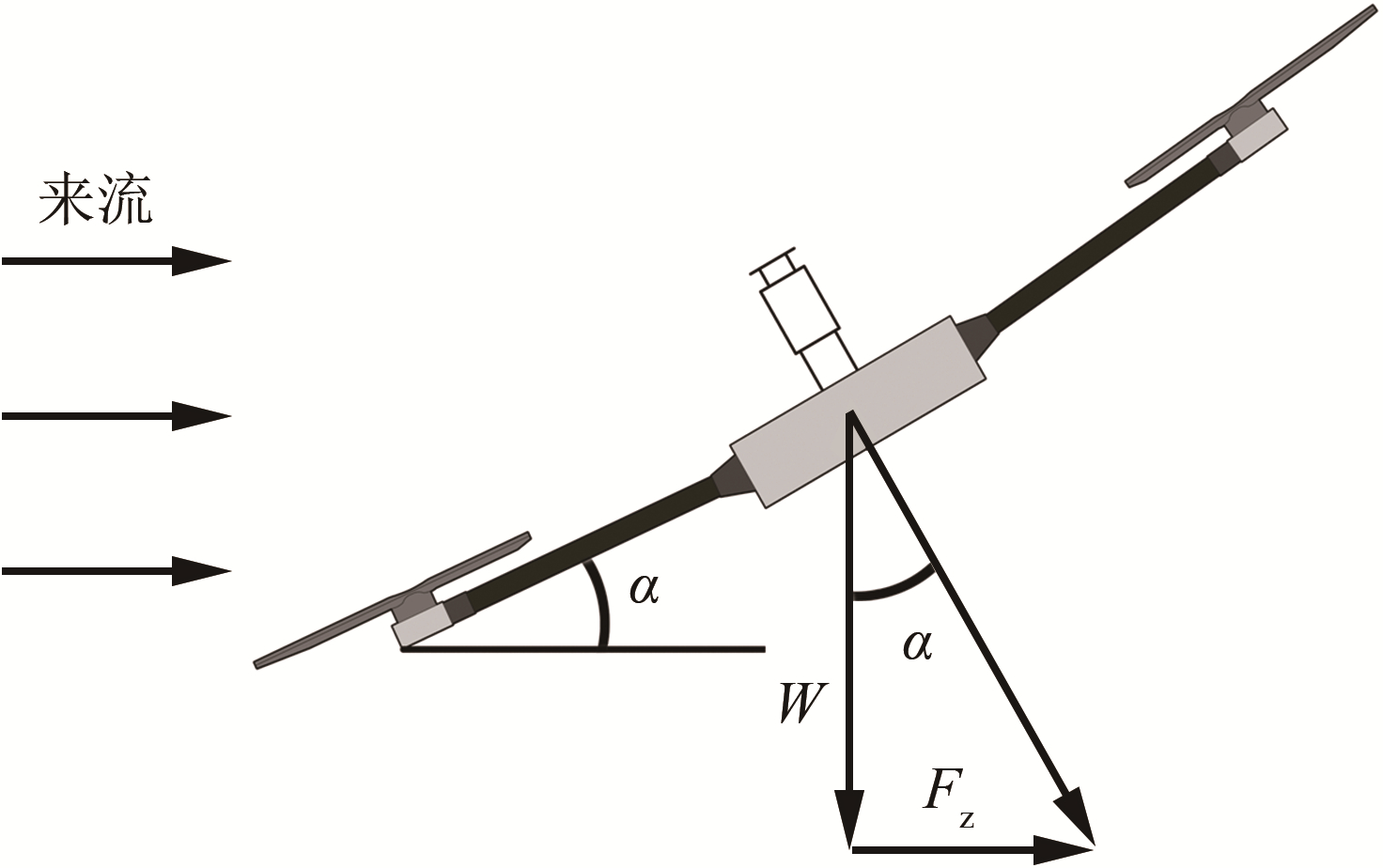

当来流风速不为0时, 为保持无人机定点稳定悬停, 机身会存在一定倾斜。因此, 试验还考虑了机身倾斜对风场测量结果的影响。根据无人机悬停时所受风阻力FZ与重力W之间的关系(如图 3所示), 由式(1)和(2)可大致估算出无人机在不同来流风速v下的倾斜角度α。

|

| 图 3 机身倾斜角计算示意图 Fig.3 Inclined angle calculation diagram |

(1)

(1)

(2)

(2)

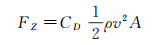

式中, CD为无人机整机阻力系数(近似取1, 根据无人机厂家提供的最大飞行速度和最大倾角计算得到), ρ为空气密度。A近似取机身水平时的无人机迎风面积, 通过拍照并由Photoshop显示的像素数(相当于照片中的面积大小)及式(3)计算得到(风速仪迎风面积由厂家提供的图纸得到)。

(3)

(3)

根据计算结果, 当控制风速vc为8 m/s时, 取α为5°; 当vc为10 m/s时, 取α为10°; 当vc为4和6 m/s时, α的计算结果均小于3°, 不作机身倾斜分析。

试验时, 将眼镜蛇风速探头置于超声波风速仪前方测量风速。在风洞控制风速vc为4、6、8和10 m/s条件下(控制风速测定点位于试验段前端上部, 来流经过尖劈和粗糙元后, 风速会略有减小), 考察旋翼转动对风场测量准确性的影响, 每组数据测量时间为2 min。

经验证, 眼镜蛇风速探头置于超声波风速仪的各安装高度时, 各工况下旋翼转动对测得风速的影响最大只有0.18 m/s(大多在0.10 m/s以内), 基本可以忽略, 因此其测得的风速均值可作为参考来流风速。

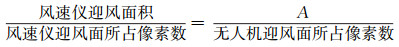

3 结果分析 3.1 机身水平且旋翼静止时对风速测量的影响图 4给出了无人机机身水平且旋翼静止时, 各工况下超声波风速仪与眼镜蛇风速探头测得风速之间的相对误差曲线(相对于眼镜蛇风速探头测得的数据)。需要说明的是, 不同高度处超声波风速仪的数据对应于相同高度处眼镜蛇风速探头的数据(后同)。

|

| 图 4 旋翼静止时各工况下的风速相对误差曲线 Fig.4 Curves of relative wind speed error under various conditions when rotors are stationary |

由图 4可见, 在不同工况下, 来流经过试验装置引起的风速相对误差随高度的变化趋势基本相同。当采用1号支架时, 由于无人机机臂及旋翼的阻挡, 来流经过无人机后, 风速会略微减小; 当采用2~4号支架时, 风速则略微增大, 这是由于无人机的阻挡改变了气流流向, 使其往稍高处通过, 导致此高度范围内流速增大; 当采用5~6号支架时, 风速基本不变, 误差保持在±1%以内。

控制风速vc为6、8和10 m/s时, 相对误差基本在±2%之内, 可认为在这3个控制风速下, 来流风速经过无人机后不受影响。当控制风速为4 m/s且采用2~4号支架时, 经过无人机后风速有一定程度增大, 相对误差最大为4.39%, 但仍小于5%, 且绝对误差只有0.16 m/s, 与该工况下旋翼转动引起的绝对误差相比仍可以忽略, 故后文主要分析旋翼静止与转动时超声波风速仪测得风场的变化情况。

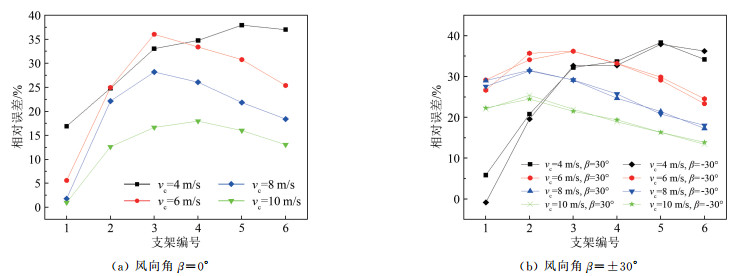

3.2 机身水平时旋翼转动对风速测量的影响表 3给出了各工况下旋翼转动引起的计算湍流度变化情况(由超声波风速仪测得的风速时程计算得到。需要指出的是, 该计算湍流度是基于湍流强度计算公式对来流脉动的大体评估)。试验中测得的来流湍流度(由眼镜蛇风速探头测得, 采样频率500 Hz)均小于5%。由表 3可见, 计算湍流度最大增幅1.64%, 发生在1号支架及风向角0°、控制风速10 m/s的工况下; 其他工况的计算湍流度变化均在±1%之内, 且在绝大多数工况下还有略微减小, 这表明在该时间尺度上旋翼转动对来流脉动影响不大。由于本测风系统主要用于气象测量, 更关注平均风速和阵风特性, 因此后文主要对旋翼转动对来流平均风速的影响展开分析。图 5和表 4分别给出了机身水平时各个工况下旋翼转动引起的风速相对误差曲线和风速绝对误差。

| 支架编号风向角β旋翼状态 | 1号 | 2号 | ||||||||||||||||

| 0° | 30° | -30° | 0° | 30° | -30° | |||||||||||||

| 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | |||||||

| 湍流度/(%) | 4 m/s | 2.30 | 1.96 | 2.30 | 2.54 | 2.30 | 2.76 | 2.01 | 1.77 | 2.23 | 1.89 | 1.84 | 2.14 | |||||

| 6 m/s | 1.70 | 1.42 | 1.50 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.35 | 1.27 | 1.37 | 1.16 | 1.47 | 1.13 | ||||||

| 8 m/s | 1.17 | 2.14 | 1.21 | 1.05 | 1.27 | 1.03 | 1.01 | 1.07 | 1.15 | 0.82 | 1.15 | 0.81 | ||||||

| 10 m/s | 1.01 | 2.65 | 0.96 | 0.77 | 0.86 | 0.70 | 0.88 | 1.09 | 0.90 | 0.65 | 0.95 | 0.80 | ||||||

| 支架编号风向角β旋翼状态 | 3号 | 4号 | ||||||||||||||||

| 0° | 30° | -30° | 0° | 30° | -30° | |||||||||||||

| 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | |||||||

| 湍流度/(%) | 4 m/s | 2.09 | 1.76 | 2.14 | 2.25 | 1.91 | 1.77 | 2.30 | 1.81 | 2.13 | 1.79 | 2.28 | 1.95 | |||||

| 6 m/s | 1.40 | 1.02 | 1.47 | 1.13 | 1.24 | 1.12 | 1.61 | 1.22 | 1.43 | 1.07 | 1.64 | 1.00 | ||||||

| 8 m/s | 1.13 | 0.85 | 1.16 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 1.17 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 1.08 | 0.91 | ||||||

| 10 m/s | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.79 | 0.92 | 0.82 | 0.91 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | ||||||

| 支架编号风向角β旋翼状态 | 5号 | 6号 | ||||||||||||||||

| 0° | 30° | -30° | 0° | 30° | -30° | |||||||||||||

| 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | |||||||

| 湍流度/(%) | 4 m/s | 2.54 | 1.71 | 2.41 | 1.76 | 2.21 | 1.68 | 2.40 | 1.58 | 2.18 | 1.63 | 2.43 | 1.50 | |||||

| 6 m/s | 1.65 | 1.22 | 1.69 | 1.15 | 1.60 | 1.07 | 1.50 | 1.26 | 1.63 | 1.21 | 1.64 | 1.29 | ||||||

| 8 m/s | 1.20 | 0.97 | 1.29 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 1.13 | 0.95 | 1.27 | 0.91 | 1.23 | 1.03 | ||||||

| 10 m/s | 1.02 | 0.93 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.94 | 0.80 | 0.95 | 0.87 | 1.01 | 0.75 | ||||||

|

| 图 5 各工况下旋翼转动引起的风速相对误差曲线 Fig.5 Curves of relative wind speed error caused by rotor rotation under various conditions |

| 风向角β控制风速vc | 0° | 30° | -30° | ||||||||||||

| 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | ||||

| 绝对误差/(m·s-1) | 1号 | 0.60 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 1.59 | 2.13 | 2.02 | -0.03 | 1.42 | 1.97 | 2.03 | ||

| 2号 | 0.93 | 1.42 | 1.68 | 1.20 | 0.79 | 1.95 | 2.39 | 2.40 | 0.72 | 1.98 | 2.32 | 2.27 | |||

| 3号 | 1.24 | 2.04 | 2.14 | 1.58 | 1.23 | 2.08 | 2.21 | 2.09 | 1.24 | 2.07 | 2.22 | 2.04 | |||

| 4号 | 1.29 | 1.88 | 1.96 | 1.69 | 1.26 | 1.87 | 1.86 | 1.78 | 1.22 | 1.87 | 1.93 | 1.82 | |||

| 5号 | 1.37 | 1.68 | 1.60 | 1.47 | 1.41 | 1.60 | 1.57 | 1.50 | 1.36 | 1.63 | 1.53 | 1.50 | |||

| 6号 | 1.31 | 1.36 | 1.32 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | |||

由图 5(a)可见, 风向角β=0°时, 总体上, 旋翼转动引起的风速相对误差随风速仪安装高度均呈先增大后减小的趋势。当控制风速为4 m/s时, 风速相对误差随高度的变化趋势与其他3个控制风速下明显不同, 表现为采用5号支架时相对误差达到最大。当控制风速为6、8和10 m/s时, 风速相对误差的变化趋势大体相同, 且在相同的风速仪安装高度下, 呈现出随控制风速增大而减小的特点。

由表 4和图 5(a)可见, 当采用1号支架时, 各控制风速下旋翼转动引起的风速绝对误差均不大, 且随控制风速的增大而减小。其中, 当控制风速为8和10 m/s时, 相对误差均小于5%。当采用2号支架且控制风速为6、8和10 m/s时, 旋翼转动引起的风速相对误差较1号支架均大幅增加(其中, 控制风速为6和8 m/s时, 相对误差增幅超过20%;控制风速为10 m/s时, 误差增幅相对较小)。另外, 当采用2~4号支架时, 风速绝对误差随控制风速也呈先增大后减小的趋势, 并在控制风速为8 m/s时达到最大, 与文献[13]给出的结果一致。当采用5~6号支架时, 风速绝对误差随控制风速的变化趋势稍有不同, 在控制风速为6 m/s时达到最大。

3.2.2 风向角±30°时旋翼转动对风速测量的影响-30°和30°风向角分别代表正反桨正对来流的情况。由图 5(b)可见, 风向角β=±30°时, 旋翼转动引起的风速误差在各相应工况下基本相同, 并没有因为正反桨的差别导致流场的不对称。

当风向角β=±30°时, 风速相对误差的总体规律与风向角为0°时基本一致; 当控制风速为10 m/s时, 其风速误差始终较大, 这与文献[13]中四旋翼无人机的风洞试验结果有所差异。由文献[16]可知, 六旋翼无人机中心位置处流场变化的主要原因是无人机后部旋翼对气流的影响。当风向角为±30°时, 六旋翼无人机有3个旋翼位于风速仪后方, 而四旋翼无人机在风向角为45°时只有1个旋翼位于风速仪后方, 前者对气流的加速作用要大得多。此外, 虽然试验中风洞控制风速达到了10 m/s, 但由于尖劈和粗糙元的作用, 实际来流风速并未达到文献[13]中指出的10 m/s这一临界风速, 试验结果的差异也与此有一定关系。再者, 控制风速为6、8和10 m/s时, 风速相对误差随控制风速的增大而减小, 说明确实存在"当风速大于一定值时, 风速越大, 旋翼转动对风速测量准确性影响越小"这一规律, 也从另一方面说明了本文结果的可靠性。

但总体而言, 风向角的变化并不会引起各工况下风速误差总体规律的改变:

(1) 在0°风向角下, 使用1号支架且风速为6、8和10 m/s时, 旋翼转动引起的风速相对误差较小(小于5%), 其余支架情况下, 尤其是在低风速的情况下, 风速相对误差均较大。

(2) 随着高度的增加, 风速误差均呈现先增大后减小的趋势。文献[16]指出, 无人机旋翼转动时, 气流在机身中心附近改变方向向上流动(文献[11]使用烟线仪测量流场时也出现了类似现象), 继而受到旋翼影响向下分流, 使无人机上部靠近旋翼平面处存在一个相对静风区, 该区域随着旋翼间距比(相邻两旋翼中心距离L与旋翼直径D之比)的增大和动力源(旋翼数)的增多而增大, 其上方风速增大。该结果可以较好地解释本文试验现象。

(3) 在风速仪安装高度低于1.31倍旋翼直径(使用1~4号支架)且控制风速为6、8和10 m/s的情况下, 风向角为±30°时, 旋翼转动引起的风速误差基本上都大于风向角为0°时相应工况下的风速误差, 而控制风速为4 m/s时则情况相反。

(4) 由表 4可见, 随着风速仪安装高度的增加, 当采用6号支架时, 各个工况下的风速绝对误差趋于一致, 表明来流风向角和速度大小对风速绝对误差差异性的影响减弱, 且控制风速越小, 不同风向角下的风速绝对误差随高度能更快地趋于一致。

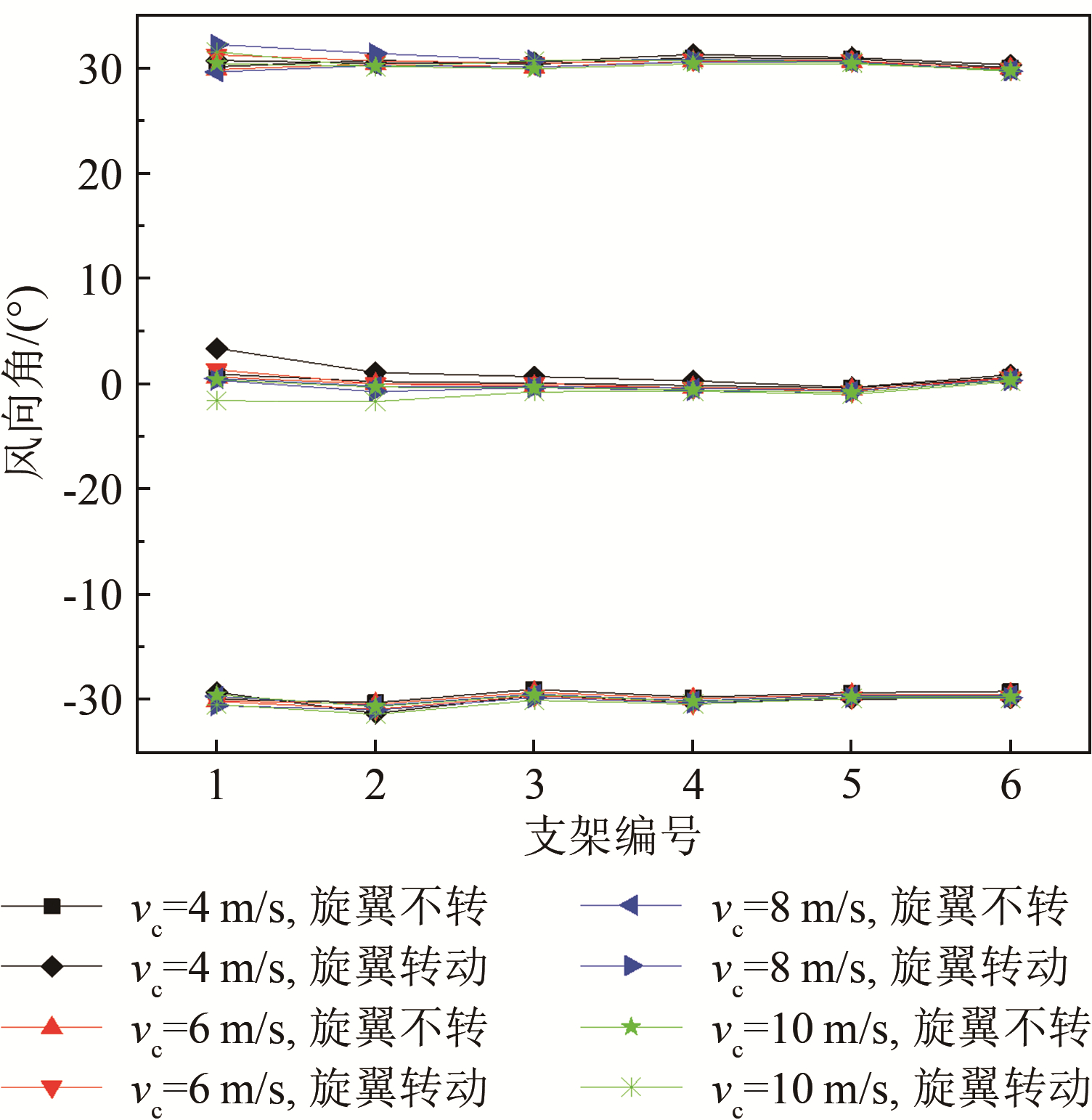

3.3 机身水平时旋翼转动对风向测量的影响图 6给出了机身水平时各工况下超声波风速仪测得的风向角。在各工况下, 旋翼转动对风向角的测量并不会产生较大影响, 其最大误差为2.61°, 小于4°, 在超声波风速仪的误差范围之内。需要说明的是, 为保持坐标轴及全文讨论的一致, 对-30°工况下的角度原始数据作了减去360°的处理(后文同)。

|

| 图 6 各工况下测得的风向角 Fig.6 Measured angle data under various conditions |

试验发现, 当无人机机身倾斜且旋翼静止时, 各个工况下超声波风速仪测得的风速都比眼镜蛇风速探头测得的有所增大, 增大程度随着倾斜角度的增大而增加。当控制风速为8 m/s时, 机身倾斜角度为5°, 风速相对误差虽有所增大, 但均小于5%(3%左右), 仍可以接受; 当控制风速为10 m/s时, 机身倾斜角度为10°, 风速相对误差基本上都大于5%(6%左右)。这主要是由于试验采用的二维超声波风速仪的探头上方有一用于反射超声波的盖板, 当无人机倾斜时, 盖板与探头之间的区域迎风面积减小, 对气流起到了加速作用(类似于峡谷效应)。

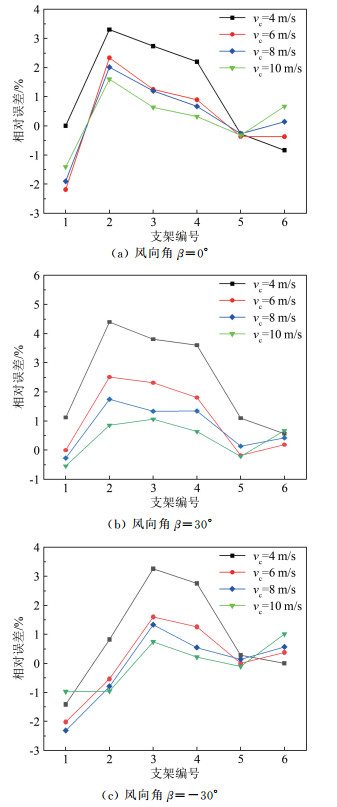

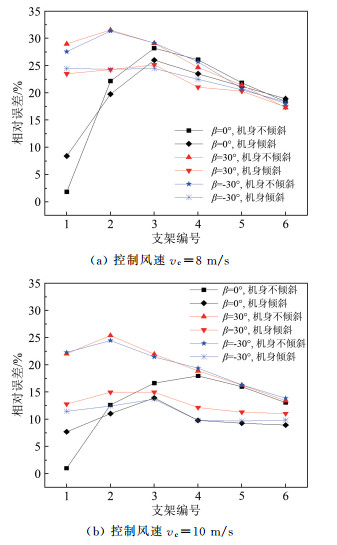

3.4.1 机身倾斜对风速测量结果的影响图 7为旋翼转动、机身水平和倾斜时的风速相对误差曲线。从图中可见, 机身倾斜时, 旋翼转动引起的风速相对误差总体规律基本未变, 随着风速仪安装高度的增大, 依旧呈现出先增加后减小的趋势。

|

| 图 7 机身水平与倾斜时的风速相对误差曲线对比 Fig.7 Comparison of relative wind speed error between tilted fuselage and horizontal fuselage |

当风向角为0°、旋翼转动且采用1号支架时, 机身倾斜时的风速误差较机身水平时有所增大:控制风速为8 m/s时, 其绝对误差为0.63 m/s, 相对误差为8.39%;控制风速为10 m/s时, 其绝对误差0.75 m/s, 相对误差为7.68%, 但都控制在10%之内。

机身倾斜时的其他工况, 风速误差都比机身水平时的对应工况小, 表明机身倾斜对风场测量的准确性会有一定的提高作用。另外, 从图 7(a)可见, 当控制风速为8 m/s时, 由于倾斜角度较小, 在风速仪安装高度达到1.57倍旋翼直径之后(5、6号支架), 旋翼转动引起的风速相对误差与机身水平时基本一致, 表明机身倾斜对较低高度处的风场影响较大。

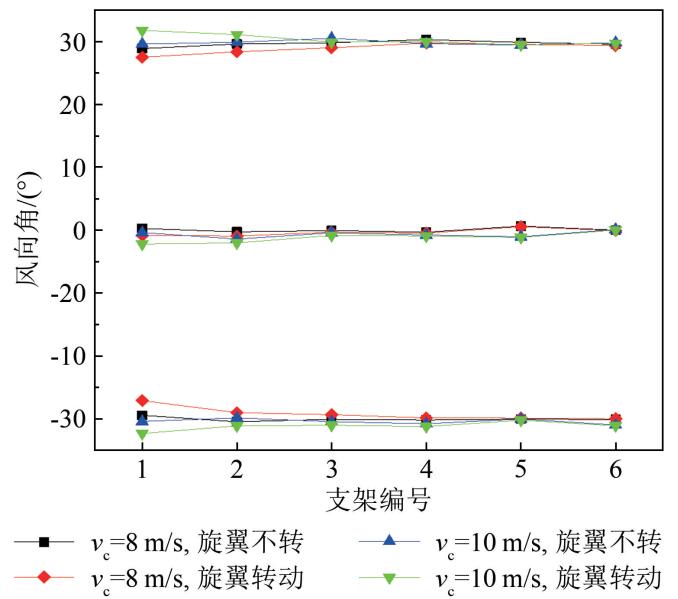

3.4.2 机身倾斜对风向测量结果的影响图 8给出了机身倾斜后超声波风速仪测得的各个工况下的风向角。可以看出, 机身倾斜对风向角的测量没有太大影响, 最大角度误差为2.34°, 小于4°, 在可接受范围之内。

|

| 图 8 机身倾斜时各工况下测得的风向角 Fig.8 Measured angle data under various conditions when tilting the fuselage |

本文针对目前利用多旋翼无人机搭载测风仪器直接测风的方法, 着重研究了无人机旋翼转动产生的下洗流场对测风准确度的影响。主要结论如下:

(1) 旋翼静止时, 试验装置本身对来流的影响很小。

(2) 随着风速仪安装高度增大, 旋翼转动引起的风速误差呈先增大后减小的趋势。其中, 在风速仪安装高度为0.53倍旋翼直径且风向角为0°的工况下, 当机身水平且控制风速为6、8和10 m/s时, 风速误差最小(均小于5%); 当机身倾斜且控制风速为8和10 m/s时, 风速误差较机身水平时有所增大, 但仍控制在10%之内。其余工况, 尤其是低风速时, 旋翼转动引起的风速相对误差均较大(超过10%)。

(3) 当控制风速为6、8和10 m/s且风速仪安装高度较低时, ±30°风向角下旋翼转动引起的风场测量误差较0°风向角时大, 当控制风速为4 m/s时则相反。

(4) 当机身水平时, 随着风速仪安装高度的增大, 各工况下的风速绝对误差趋于一致, 来流风向角和速度大小引起的风速误差差异性减小, 且控制风速越小, 不同风向角下的风速绝对误差随高度增大能更快地趋于一致; 控制风速为6、8和10 m/s时, 旋翼转动引起的风速相对误差随控制风速的增大而减小。

(5) 机身倾斜、风速仪安装高度为0.53倍旋翼直径时, 旋翼转动引起的风速相对误差较机身水平时有所增大, 其余高度下的风速相对误差均较机身水平时小。

(6) 各工况下, 旋翼转动对风向角的测量几乎没有影响。

利用多旋翼无人机平台搭载风速仪进行风场测量是一种新颖的方法, 但还存在一定的测量误差。后续将进行实地测量, 与测风塔数据进行对比, 改进测量方法, 修正测量结果, 增强其实用性。

| [1] |

李阳, 吴旻. 无人机测风技术研究[J]. 传感器世界, 2014, 20(11): 9-13. Li Y, Wu M. UAV wind speed measuring technologies[J]. Sensor World, 2014, 20(11): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.1006-883X.2014.11.002 |

| [2] |

Holland G J, Webster P J, Curry J A, et al. The aerosonde robotic aircraft: A new paradigm for environmental observation[J]. Bulletin of the American Meteorology Society, 2001, 82(5): 889-902. DOI:10.1175/1520-0477(2001)082<0889:TARAAN>2.3.CO;2 |

| [3] |

马舒庆, 汪改, 潘毅, 等. 微型无人驾驶飞机气象探空系统[J]. 南京气象学院学报, 1998, 21(4): 715-721. Ma S Q, Wang G, Pan Y, et al. A robot plane meteorological sound system[J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 1998, 21(4): 715-721. |

| [4] |

马舒庆, 汪改, 潘毅, 等. 微型探空飞机解析测风方法[J]. 大气科学, 1999, 23(3): 377-284. Ma S Q, Wang G, Pan Y, et al. An analytical method for wind measurements by a mini-aircraft[J]. Chinese Journal of Atmospheric Science, 1999, 23(3): 377-284. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1999.03.15 |

| [5] |

屈耀红, 凌琼, 闫建国, 等. 无人机DR/GPS/RP导航中风场估计仿真[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(7): 1822-1825. Qu Y H, Ling Q, Yan J G, et al. Wind field estimation simulation technology in DR/GPS/RP integrated navigation of UAV[J]. Journal of System Simulation, 2009, 21(7): 1822-1825. |

| [6] |

周树道, 王彦杰, 王敏, 等.基于气象无人机飞行角度的改进型测风模型[J].飞行力学, 2011, 29(1): 26-29. Zhou S D, Wang Y J. Improved wind model based on the meteorological UAV flight angles[J]. Flight Dynamics, 2011, 29(1): 26-29. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/fxlx201101007 |

| [7] |

刘伟.基于惯性/多普勒组合导航的风速风向测量研究[D].南京: 南京航空航天大学, 2011. Liu W. Research on wind speed and direction measurement based on INS/Doppler integrated navigation[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2011. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D166737 |

| [8] |

史忠科, 王润全. 基于飞机运动方程的逐步预测"野值"剔除方法[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(10): 2250-2252, 2286. Shi Z K, Wang R Q. Canceling outlier by step-by-step prediction with flight motion equation[J]. Journal of System Simulation, 2010, 22(10): 2250-2252, 2286. |

| [9] |

Neumann P P, Bartholmai M, Bartholmai M. Real-time wind estimation on a micro unmanned aerial vehicle using its inertial measurement unit[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2015, 235: 300-310. DOI:10.1016/j.sna.2015.09.036 |

| [10] |

Prudden S, Fisher A, Marino M, et al. Measuring wind with Small Unmanned Aircraft Systems[J]. Journal of Wind Engi-neering and Industrial Aerodynamics, 2018, 176: 197-210. DOI:10.1016/j.jweia.2018.03.029 |

| [11] |

Prudden S, Fisher A, Mohamed A, et al. A flying anemometer quadrotor: Part 1[C]//Proc of the 7th International Micro Air Vehicle Conference and Competition(IMAV 2016). 2016.

|

| [12] |

de Boisblanc I, Dodbele N, Kussmann L, et al. Designing a hexacopter for the collection of atmospheric flow data[C]//Proc of the 2014 Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS).2014. https://www.researchgate.net/publication/269302155_Designing_a_hexacopter_for_the_collection_of_atmospheric_flow_data

|

| [13] |

Bruschi P, Piotto M, Dell'Agnello F, et al. Wind speed and direction detection by means of solid-state anemometers embedded on small quadcopters[J]. Procedia Engineering, 2016, 168: 802-805. DOI:10.1016/j.proeng.2016.11.274 |

| [14] |

李晓华, 郭正.无人机螺旋桨气动特性数值模拟分析[C]//2014(第五届)中国无人机大会论文集.北京: 中国航空学会, 2014: 471-476. Li X H, Guo Z. Numerical simulation analysis of aerodynamic characteristics of UAV propeller[C]//UAS China Conference 2014. Beijng: Chinese Society of Aeronautics and Astronautics, 2014: 471-476. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGHU201409001095.htm |

| [15] |

刘雪松, 昂海松, 肖天航. 悬停状态旋翼间干扰对四旋翼升力影响分析[J]. 航空工程进展, 2014, 5(2): 148-153. Liu X S, Ang H S, Xiao T H. Analysis of rotor interference effects on quad-rotor lift in hover[J]. Advances in Aeronautical Science and Engineering, 2014, 5(2): 148-153. DOI:10.3969/j.issn.1674-8190.2014.02.003 |

| [16] |

沈奥, 周树道, 王敏, 等. 旋翼无人机大气探测设备布局仿真优化设计[J]. 计算机测量与控制, 2018, 26(2): 165-169, 174. Shen A, Zhou S D, Wang M, et al. Simulation and optimization design of atmospheric detection equipment layout based on UAV[J]. Computer Measurement and Control, 2018, 26(2): 165-169, 174. |