目标红外辐射探测是美国弹道导弹防御系统对来袭目标探测识别的重要一环。火箭发动机喷流的红外辐射与环境背景辐射产生的对比[1],在反导系统对目标的发现、跟踪和识别中发挥着重要作用[2],也是目标突防效能论证中的关键因素。弹道导弹主动段助推发动机强烈的红外辐射是预警卫星对目标探测识别的主要依据,目前对这类辐射问题已有较充分的研究[3-5]。在弹道导弹中段飞行中,小推力姿轨控火箭发动机主要用于导弹机动变轨[6],这类发动机喷流的红外辐射也影响着目标突破导弹防御系统的能力,因此具有重要的研究价值,而目前少有相关文献提及。

对火箭发动机喷流红外辐射的实验测量,国外已进行过一系列的研究。测量仪器包括红外辐射计、红外热像仪、红外光谱仪等。Harwell等[7]采用红外辐射计和光谱仪,分别获得了气氧/煤油火箭发动机模型喷流4.0~5.0 μm波段的辐射强度以及2.6~5.4 μm波段的辐射光谱,并研究了外部空气流速以及推进剂混合比对喷流辐射特性的影响。Devir等[8]使用红外相机和红外光谱辐射计测量了火箭发动机喷流的辐射图像和红外辐射光谱,对喷流红外辐射特性计算结果做了验证。Rankin等[9]通过高速红外相机获得了涡轮驱动脉冲爆轰燃烧喷流的红外辐射强度分布,并估算了涡轮出口喷流温度。国内对喷流红外辐射的研究起步较晚,在辐射测量方面研究相对较少。贺博等[10]利用红外热像仪测量了固体火箭发动机的喷流辐射,并结合热电偶得到的喷流发射率结果给出了喷流温度场。李建勋等[11]对航空发动机不同马赫数下的喷流红外辐射特性进行了测量。

本文使用自行研制的制冷型中波红外相机,测量了过氧化氢-煤油小火箭发动机喷流的辐射图像,根据红外相机黑体辐射定标结果,定量获得了喷流红外辐射亮度分布以及其中马赫盘的位置信息。发动机的传感器在实验过程中记录了过氧化氢、煤油的流量曲线。结合发动机详细参数,本文实验结果也可用于发动机喷流流场数值计算模型的准确度评价。

1 制冷型中波红外相机本文用于测量发动机喷流中波红外辐射的探测器为中国科学院力学所研制的制冷型中波红外相机[12]。该红外相机工作波段为3.7~4.8 μm,探测阵元平均噪声等效温差NETD为16 mK,采用16 bits输出,因此具有较高的灵敏度和较大的动态范围,适用于发动机喷流辐射的准确定量测量。制冷型中波红外相机主要由红外光学系统、制冷型探测器组件、电子学系统、机壳等组成。

光学系统为3片镜片组成的透射式红外镜头,焦距为38 mm,F/#为2,相机工作波段内平均透过率为0.8。为满足小型实用化需要,制冷型探测器组件选用集成探测器的杜瓦制冷组件,HgCdTe探测器的工作波段为3.7~4.8 μm,探测阵列为320×256,阵元尺寸为30 μm×30 μm,峰值响应波长处平均探测率D*≥2×1011cm·Hz1/2W-1。电子学系统的核心器件为FPGA,负责为探测器驱动电路输出时序驱动信号、探测器上电控制、模数信号转换和数字信号合并,FPGA将数字信号传输给信号处理单元进行数据编码,最终完成图像数据传输。相机采用16 bits输出,积分时间可根据实验进行调整。

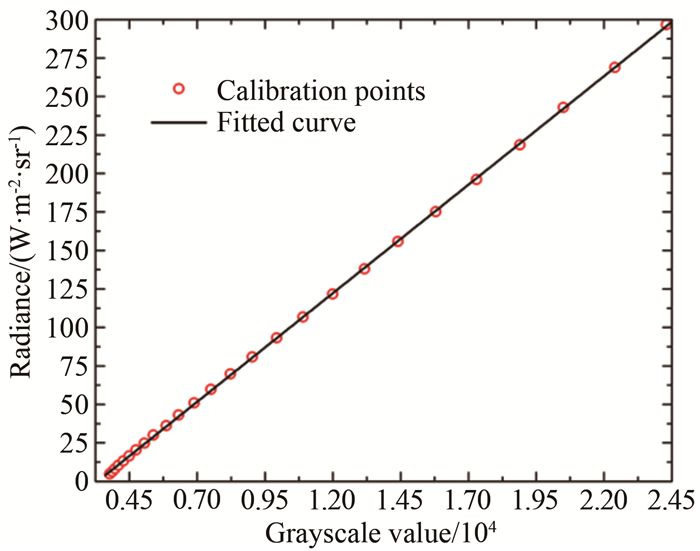

制冷型中波红外相机将目标辐射能量转化为灰度信号储存,为定量获得实验中被测喷流的辐射亮度,需对相机进行辐射定标。红外辐射测量系统辐射定标的基本方法是对一个已知辐射亮度的目标测量系统辐射响应,建立辐射亮度值与系统辐射响应(本文为相机灰度值)的一一对应关系[13]。

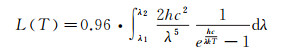

根据发动机喷流辐射亮度的估算及实测灰度值结果,使用武汉凯尔文光电技术有限公司生产的中温黑体(型号JQ-80MYZ5B)对中波红外相机进行辐射定标。该黑体工作温度范围为50~500 ℃,温度分辨率为0.1 ℃,有效发射率为0.96。根据普朗克黑体辐射定律,该黑体装置在温度T下发射的处于相机工作波段的辐射亮度为:

(1)

(1)

式中,L(T)为辐射亮度值,单位W/(m2·sr),λ为辐射波长,λ1和λ2分别为3.7和4.8 μm,h为普朗克常数,c为光速,k为玻尔兹曼常数。

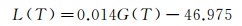

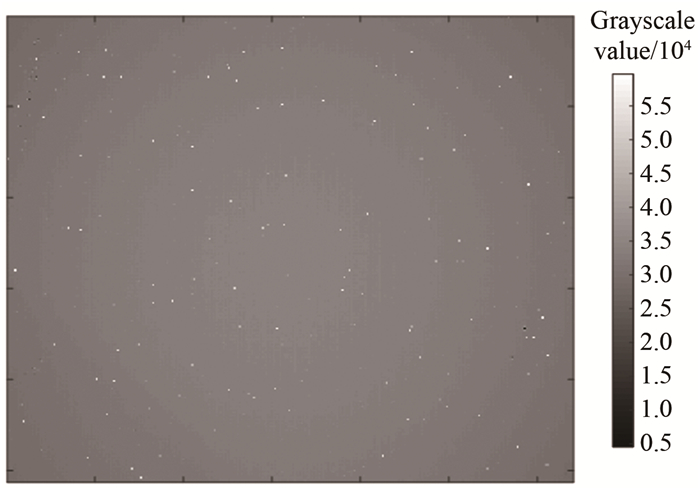

为使相机辐射定标结果适用于较大的辐射亮度动态范围,在黑体工作温度70~300 ℃范围内,以10 ℃为间隔调整黑体温度,待温度稳定后记录相机黑体靶面像的平均灰度值。定标实验对应的相机积分时间为20 μs。将由式(1)得到的辐射亮度和黑体靶面平均灰度值在坐标轴上确定的各点进行线性拟合,得到拟合曲线如图 1所示。拟合曲线表达式如式(2)所示。其中, G(T)为灰度值。

|

| 图 1 中波红外相机辐射定标点和拟合曲线 Fig.1 Radiation calibration points and fitted curve of the midwave infrared camera |

(2)

(2)

在黑体辐射定标中,辐射亮度定标结果的误差主要来源于黑体发射率误差eε、黑体温度分辨率et、定标曲线拟合误差efit、制冷型中波红外相机NETD以及相机红外焦平面的非均匀性efocal plate等。

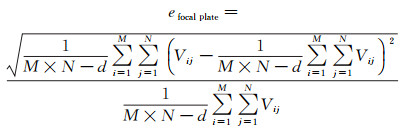

使用黑体产生均匀的红外辐射,对相机焦平面的非均匀性进行了量化[14]。当相机积分时间为20 μs时,调节黑体温度使得焦平面各像元灰度值接近饱和灰度值的一半,采集到的灰度图像如图 2所示,通过式(3)计算得到相机红外焦平面的非均匀性为5%。

|

| 图 2 黑体均匀辐射下中波红外相机采集到的原始灰度图像 Fig.2 The original grayscale image obtained by the midwave infrared camera under uniform blackbody radiation |

(3)

(3)

式中,M和N分别为探测器焦平面阵列的行高和列宽,Vij为焦平面第i行第j列像元的灰度值,d为坏点的个数。

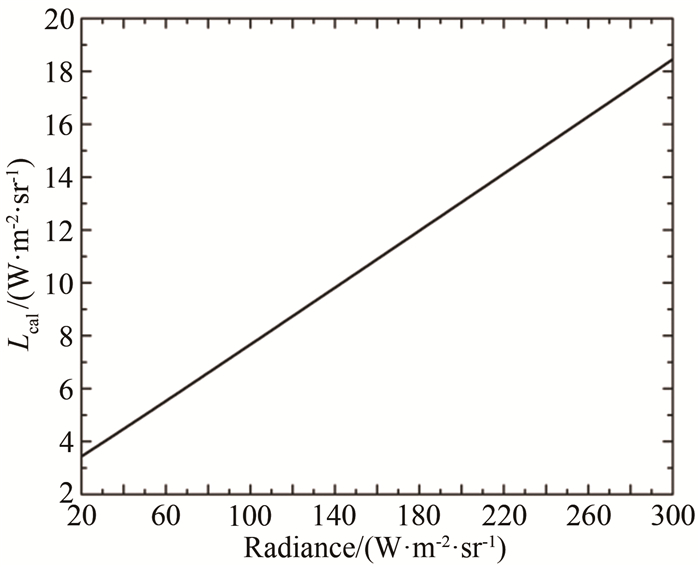

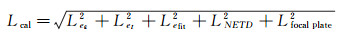

辐射定标实验中的各项误差见表 1。表中黑体发射率、黑体温度分辨率、制冷型中波红外相机NETD以及相机红外焦平面的非均匀性导致的辐射亮度定标误差与黑体辐射亮度有关。将此4项在不同黑体辐射亮度下引起的定标误差与定标曲线拟合误差,根据式(4)计算总的黑体辐射定标误差,结果如图 3所示。

|

| 图 3 制冷型中波红外相机黑体辐射定标误差 Fig.3 Radiation calibration error for the cooled midwave infrared camera |

| Error source | Value |

| Blackbody emissivity uncertainty | 0.02 |

| Blackbody temperature resolution | 0.1 K |

| Radiation calibration curve fitting error | 0.65 W/(m2·sr) |

| NETD of the cooled midwave infrared camera | 16 mK |

| Non-uniformity of the camera focal plate | 5% |

(4)

(4)

式中Lcal为总的黑体辐射定标误差,Leε、Let、Le fit、LNETD和Lfocal plate分别为黑体发射率误差、黑体温度分辨率、定标曲线拟合误差、制冷型中波红外相机NETD以及相机红外焦平面的非均匀性导致的辐射亮度定标误差。

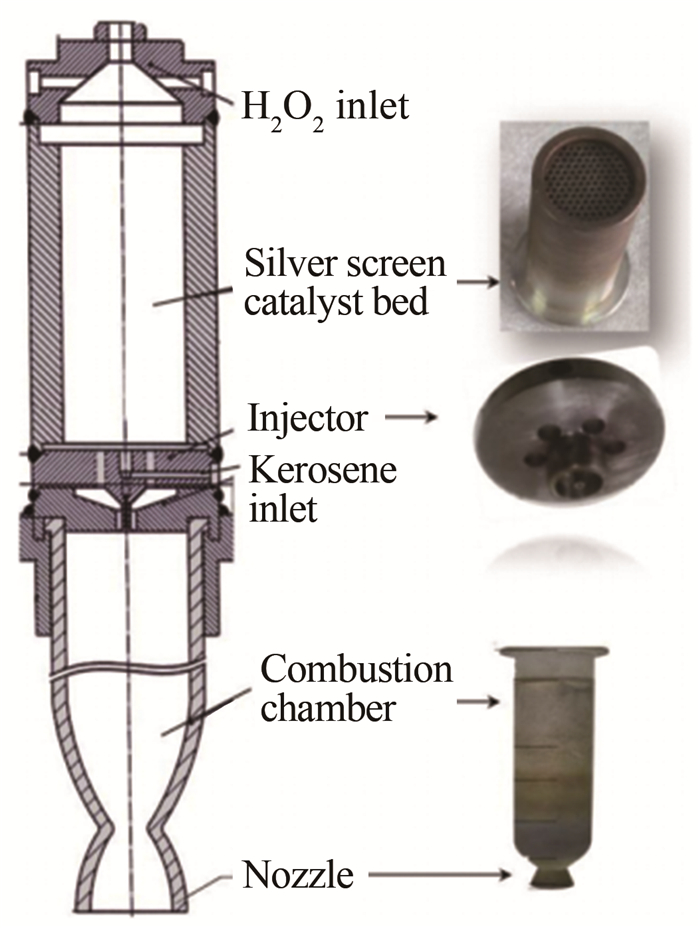

2 过氧化氢-煤油小火箭发动机本文实验中的发动机为中国科学院力学研究所研制的过氧化氢-煤油小火箭发动机[15]。该小火箭发动机由银网催化床、喷嘴、燃烧室和喷头等组成,推进剂为过氧化氢和煤油。燃烧室的长度为100 mm,内径为25 mm。喷口喉部和出口的内径分别为7.5和15 mm。该发动机结构示意图如图 4所示,详细参数见参考文献[15]。

发动机的氮气歧管系统对过氧化氢和煤油进行加压,推进剂通过电磁阀驱动的气动执行器控制。当过氧化氢通过银网催化床时,90%被分解成为水气和氧气的高温混合物,该混合物喷流作为氧化剂使用。

发动机工作时喷嘴和燃烧室的压力通过传感器测量。在发动机点火实验中,过氧化氢被提前注入,随后煤油被注入。

3 实验与结果讨论小火箭发动机喷流红外辐射测量系统主要由火箭发动机点火测控系统、小火箭发动机,以及红外辐射测量系统等构成。发动机点火测控系统控制小火箭发动机的点火过程,同时监控发动机的过氧化氢流量、煤油流量、燃烧室压力和发动机推力等参数。红外辐射测量系统包括制冷型中波红外相机及其上位机,相机与上位机间通过LVDS接口进行通信,上位机采集并储存数据文件。小火箭发动机安装于喷流防护罩上端,防护罩对喷流进行防护和引流。

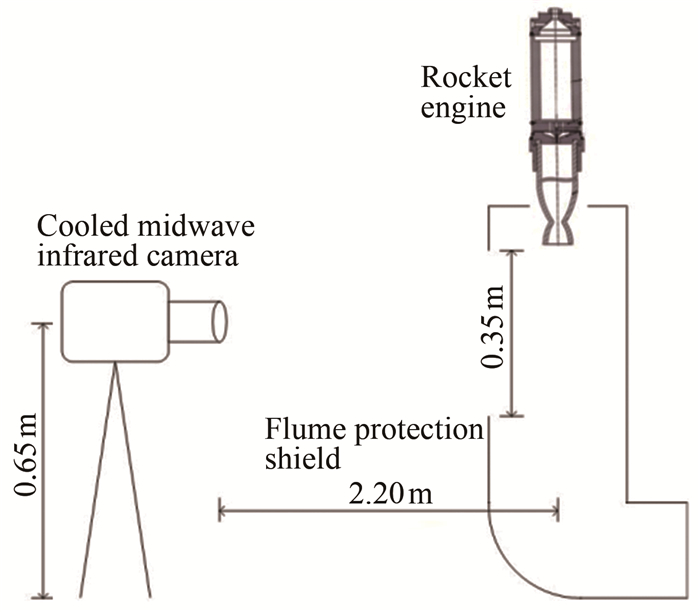

实验现场布局如图 5所示,制冷型中波红外相机位于支架上,镜头中心点距地面0.65 m,距发动机纵轴水平距离为2.20 m,通过防护罩上尺寸为0.10 m×0.35 m的观察窗口在水平方向测量喷流红外辐射。为明确相机所测得灰度图像中喷流的几何尺寸,根据式(5)计算图像中单一像元尺寸所对应的空间尺度:

|

| 图 5 发动机喷流红外辐射测量场景示意 Fig.5 Schematic of the engine flume infrared radiation measurement |

(5)

(5)

式中a为像元尺寸,l′为像距,l为相机镜头与目标间距离。结合本文提供的参数,相机测得的喷流灰度图像中,单个像素对应的喷流尺寸为1.8 mm×1.8 mm。

实验中,为获得曝光合适的喷流灰度图像,分别在相机积分时间为10 μs、20 μs、2 ms时进行了实验,最终确定用于喷流辐射测量的积分时间为20 μs。

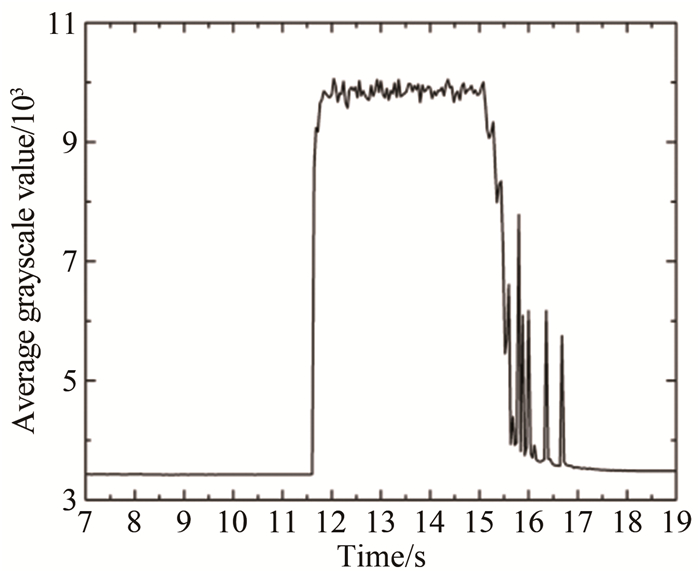

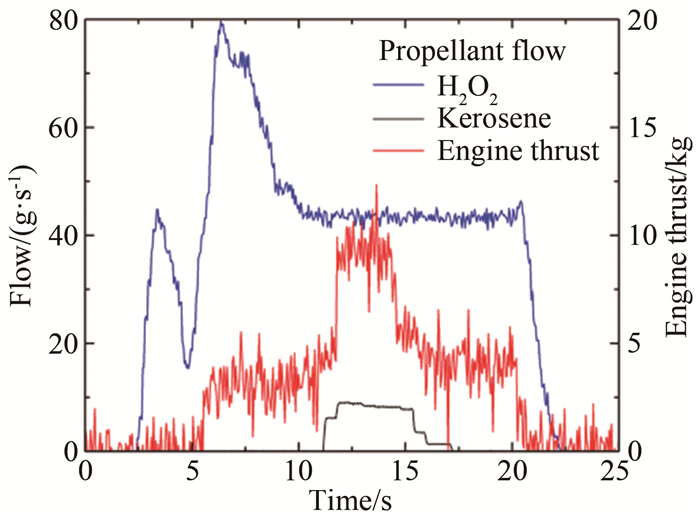

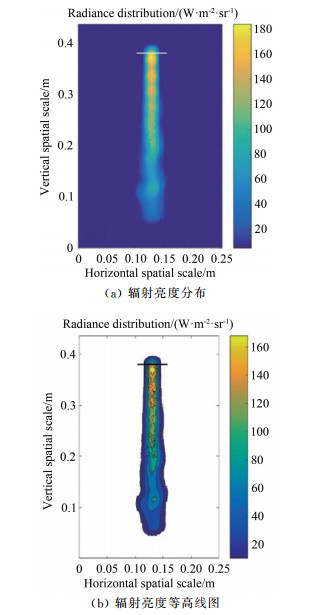

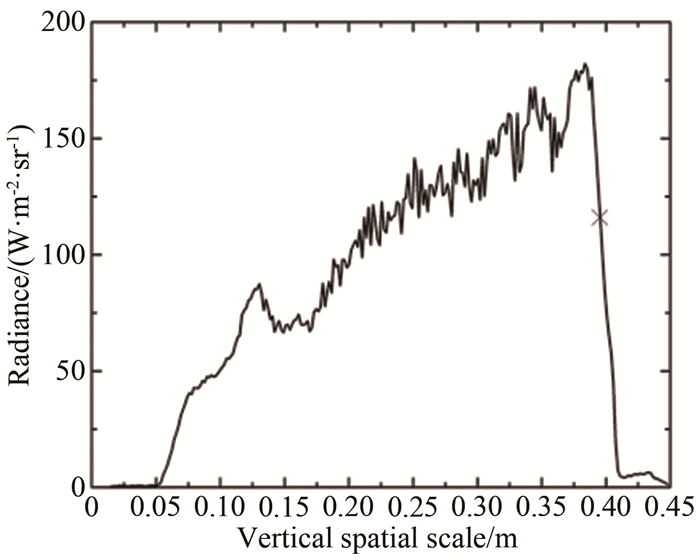

中波红外相机通过灰度图像记录了发动机点火并产生稳定喷流的整个过程。图 6为相机所测喷流从喷口至下方150 mm部分的灰度图像平均灰度值随时间的变化曲线。可以看出,发动机点火后,产生的喷流辐射稳定。此期间,煤油和过氧化氢平均流量分别为43.3和8.4 g/s,煤油和过氧化氢实时流量及发动机推力值如图 7所示。数据处理中,根据黑体辐射定标结果将灰度值转换为辐射亮度值,并将图像横纵坐标根据式(5)由像素数转换为空间尺度,获得喷流的辐射亮度分布图像。实验获得的发动机稳定工作阶段的喷流辐射亮度分布及辐射亮度等高线图像如图 8所示。图 9为图 8中发动机喷流辐射亮度沿发动机喷流中心纵轴方向的一维分布。图 8和9中分别标记了发动机喷口位置。

|

| 图 6 喷流上半部平均灰度值随时间变化曲线 Fig.6 Time-varying curve of the average grayscale value of the upper half engine plume |

|

| 图 7 煤油和过氧化氢流量及发动机推力值曲线 Fig.7 Time-varying curve of the kerosene flow, H2O2 flow and engine thrust |

|

| 图 8 小火箭发动机喷流辐射亮度分布和辐射亮度等高线图,直线标记处为发动机喷口位置 Fig.8 Radiance distribution and radiance contour map of the small rocket engine flume, where the nozzle position is marked with a line segment |

|

| 图 9 发动机喷流辐射亮度纵向分布(“×”字标示发动机喷口位置) Fig.9 Longitudinal distribution of the engine flume radiance (the nozzle position is marked with a cross symbol) |

由于喷流压力与环境大气压间的相互作用,喷流中存在一系列的马赫盘结构。马赫盘中的喷流具有相对较高的温度和压力,因而也具有较高的辐射亮度,在辐射亮度分布图中沿喷射方向呈现周期性的亮盘结构。随着喷流的发展,其与环境间的压差趋于平衡,马赫盘亮度也逐渐降低。火箭发动机喷流流场直接测量难度较大,红外辐射测量所获得的马赫盘位置可用于验证流场数值模拟结果的准确性。如图 8和9所示的测量结果,使用自研的制冷型中波红外相机,定量获得了具有较为清晰马赫盘结构分布的过氧化氢-煤油小火箭发动机喷流辐射图像。发动机喷流峰值辐射位于喷口下方首个马赫盘处,峰值辐射亮度为184 W/(m2·sr),根据图 3中黑体辐射定标误差曲线,峰值辐射测量精度为12 W/(m2·sr)。随着辐射亮度周期性的减弱与增强,喷流辐射亮度在距喷口约0.22 m处降至70 W/(m2·sr)。尾焰辐射亮度分布中,靠近喷口的3个马赫盘几何中心位置分别位于发动机喷口下方约10,50和70 mm处。

需要说明的是,当小火箭发动机在真空环境下工作时,喷流体积的膨胀会造成其高温核心区表面的辐射亮度增大[16],因此本文所提供的喷流辐射亮度数据对于突防评估可能偏于保守。

4 结束语使用自研的中波制冷红外相机,在黑体辐射定标基础上,定量测量了过氧化氢-煤油小火箭发动机3.7~4.8 μm波段的喷流红外辐射,给出了喷流空间尺度的中波红外辐射亮度分布,该亮度分布具有明显的系列马赫盘结构,峰值辐射亮度为184 W/(m2·sr),测量精度为12 W/(m2·sr)。本文的研究结果可以为飞行器突防效能论证、火箭发动机喷流流场数值模拟计算准确度验证等提供数据支撑。

| [1] |

李帅辉, 王育人, 樊菁.大气环境对空间红外探测影响的研究[C]//第十二届全国物理力学学术会议论文集. 2012. Li S H, Wang Y R, Fan J. Study of the effect of the atmosphere environment on the space limb infrared detection[C]//Proc of the 12th National Conference on Physical Mechanics. 2012. |

| [2] |

Stair A T. MSX design parameters driven by targets and backgrounds[J]. Johns Hopkins Apl Technical Digest, 1996, 17(1): 11. |

| [3] |

Rochelle W C. Review of thermal radiation from liquid and solid propellant rocket exhausts[R]. NASA-TM-X-53579.

|

| [4] |

Nelson H F. Infrared radiation signature of tactical rocket exhausts[R]. AIAA-82-913, 1982.

|

| [5] |

Surzhikov S T. Monte Carlo simulation of plumes spectral emission[R]. AIAA-2003-3895, 2003.

|

| [6] |

陆伟宁. 弹道导弹攻防对抗技术[M]. 北京: 中国宇航出版社, 2007. Lu W N. Countermine technology of ballistic missile[M]. Beijing: China astronautic publishing house, 2007. |

| [7] |

Harwell K E, Hyman W D, Jackson H T Jr, et al. Effects of external flow velocity on the spatial distribution of infrared radiation from a rocket exhaust plume[R]. AIAA-1976-443, 1976.

|

| [8] |

Devir A D, Lessin A B, Cohen Y, et al. Comparison of calculated and measured radiation from a rocket motor plume[R]. AIAA-2001-358, 2001.

|

| [9] |

Rankin B A, Gore J P, Hoke J L, et al. Radiation measurements and temperature estimates of unsteady exhaust plumes exiting from a turbine driven by pulsed detonation combustion[R]. AIAA-2013-0886, 2013.

|

| [10] |

贺博, 龚晓红, 林辉, 等. 红外热像仪在固体火箭发动机羽焰测温中的应用[J]. 固体火箭技术, 2005, 28(2): 153-156. He B, Gong X H, Lin H, et al. Application of infrared thermal imaging device in temperature measurement of solid rocket motor plume[J]. Journal of Solid Rocket Technology, 2005, 28(2): 153-156. DOI:10.3969/j.issn.1006-2793.2005.02.020 |

| [11] |

李建勋, 童中翔, 刘万俊, 等. 航空发动机红外辐射实验与仿真[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(3): 549-555. Li J X, Tong Z X, Liu W J, et al. Infrared radiation characteristic experiment and simulation of aeroengine[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(3): 549-555. DOI:10.3969/j.issn.1007-2276.2013.03.003 |

| [12] |

李帅辉, 陈涉, 余西龙, 等.地球大气中波红外辐射特性机载试验研究[C]//第七届全国高超声速科技学术会议论文集. 2014. Li S H, Chen S, Yu X L, et al. Study of airborne experiment of the earth-atmosphere medium-wave infrared radiation[C]//Proc of the 7th National Conference on Hypersonic Technology. 2014. |

| [13] |

陆子凤.红外热像仪的辐射定标和测温误差分析[D].长春: 长春光学精密机械与物理研究所, 2010. Lu Z F. Calibration and the measurement error analysis of infrared imaging system for temperature measurement[D]. Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, 2010. |

| [14] |

陈钱, 隋修宝. 红外图像处理理论与技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018. Chen Q, Sui X B. Infrared image processing theory and technology[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2018. |

| [15] |

Li S, Ge Y, Wei X, et al. Mixing and combustion modeling of hydrogen peroxide/kerosene shear-coaxial jet flame in lab-scale rocket engine[J]. Aerospace Science and Technology, 2016, 56: 148-154. DOI:10.1016/j.ast.2016.07.008 |

| [16] |

张小英, 向红军, 朱定强. 固体火箭发动机地面和飞行过程中羽流红外辐射的计算研究[J]. 红外技术, 2016, 38(1): 81-87. Zhang X Y, Xiang H J, Zhu D Q. Study on plume infrared radiation of solid rocket in ground test and flight condition[J]. Infrared Technology, 2016, 38(1): 81-87. |