2. 中国空气动力研究与发展中心, 四川 绵阳 621000

2. China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang Sichuan 621000, China

飞机结冰是影响飞行安全的重要因素之一,据统计[1-2],在1978年至2010年期间,每年大约有8起因结冰导致的民机飞行事故或事故症候,而军机则平均为10万飞行小时1次。飞机结冰会使飞机升阻特性恶化、失速迎角及稳定性裕度减小、操纵性能降低,可能造成发动机空中熄火、飞行显示数据失真等。风洞试验和飞行试验表明[3],机翼上表面或前缘的冰积聚,即使厚度和粗糙度不如一片粗糙的砂纸,也可产生大约30%的升力损失和最大到40%的阻力增加,而临界冰积聚则可能导致80%的升力损失和阻力增加。因此,为了保证飞机在预期、已知和非预期结冰条件下的飞行安全,美国联邦航空管理局(FAA)、欧洲航空安全局(EASA)、巴西国家民用航空局(ANAC)、加拿大民用航空局(TCCA)和中国民用航空局(CAAC)等适航当局对结冰条件的型号合格审定都提出了最低水平安全要求。西方国家对除防冰技术的研究始于20世纪40年代,在结冰对飞机性能及安全的影响、结冰气象预报、结冰风洞试验技术及测试设备、除防冰系统及结冰探测等方面进行了广泛和深入的研究,大量研究成果已得到实际应用。目前在用的结冰风洞有20余座,以美国IRT结冰风洞和意大利IWT结冰风洞为代表。美国IRT结冰风洞承担美国航空器的结冰风洞试验任务,意大利航空航天研究中心(CIRA)的IWT结冰风洞则进行欧盟航空器结冰风洞试验,从而形成欧美两大航空器结冰风洞试验中心,先后完成了多类飞机型号的适航合格审定任务。

与国外相比,国内结冰风洞试验技术的研究起步较晚,直到2013年才建成首座大型结冰风洞。目前国内尚无在结冰风洞中完成民用飞机适航合格审定的案例。

随着我国飞机研制技术的发展和适航审定要求的提高,飞机除防冰问题越来越受到重视,至今已有ARJ21-700、Y12F和TP150等3个型号的飞机在国外进行了结冰风洞试验,其中Y12F飞机的结冰风洞试验于2011年在美国Cox & Company公司的LIRL结冰风洞完成;TP150飞机的结冰风洞试验于2016年在美国联合技术公司(UTC)航空航天系统的Goodrich结冰风洞完成。Y12F飞机的结冰风洞试验,经中国CAAC和美国FAA审查代表全程目击,成功通过了适航审查。

Y12F飞机和TP150飞机均采用了气动除冰系统(气动除冰套由Goodrich公司研制)。本文着重总结Y12F飞机的结冰风洞试验方法与技术,介绍试验采用的风洞与模拟设备,描述了试验模型及气动除冰套装置概况,验证了试验气动除冰套与原型除冰套充/排气规律的匹配关系。考虑到LIRL结冰风洞性能的限制,采用Modified Ruff相似准则对试验条件进行等效转换,并介绍了结冰试验验证的流程与数据采集方法,最后给出代表性试验结果。试验模拟了Y12F飞机左机翼外侧部段气动除冰套在结冰气象条件下的工作状态,验证了系统的除冰效果,获得典型状态的循环冰特性,试验结果通过了CAAC和FAA的同时审查,为获得CAAC和FAA型号合格证奠定了良好基础。

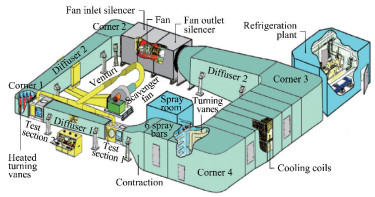

1 试验设备 1.1 结冰风洞美国Cox & Company公司的LIRL结冰风洞主要由风扇、通风塔、冷却器、喷雾系统、测控系统和2个试验段等部分组成,如图 1所示。Y12F结冰风洞试验在第一试验段进行,第一试验段宽28inch、高46inch、长6.5feet,两侧洞壁上有可旋转的嵌入式圆盘,试验模型两端安装在圆盘上,通过圆盘旋转改变试验模型迎角。在无阻塞情况下,第一试验段的最大风速可达195knots;已有的风洞试验经验表明, 当类似尺寸的模型安装在风洞中时,其最大风速约为170knots。LIRL结冰风洞按照SAE ARP5905[4]要求进行了校准,校准结果表明结冰风洞第一试验段中流动分布和结冰云分布最均匀的区域位于试验段截面的中心区域。

|

| 图 1 结冰风洞示意图 Fig.1 Icing wind tunnel layout |

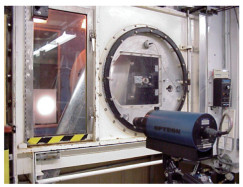

试验段:试验段左右两侧洞壁上对称安装有转盘,试验模型两端通过螺栓与转盘相连,通过转盘的转动改变试验模型的迎角,如图 2所示。

|

| 图 2 试验段转盘及观察窗口 Fig.2 Rotary table and observation window of the test section |

测控系统:测控系统(控制台)可以设置和测量结冰风洞试验参数,并通过控制整个结冰风洞试验设备的运行改变结冰风洞试验条件,实现结冰风洞试验的等效模拟试验状态,如图 3所示。

|

| 图 3 结冰风洞控制台 Fig.3 Icing wind tunnel control stationS |

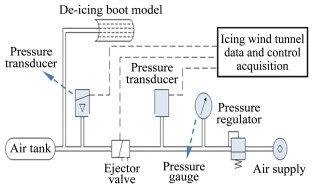

气动除冰套模拟驱动装置构型如图 4所示。为保证试验结果尽可能接近原型除冰套工作情况,压力调节器、引射阀应与原型产品相同,以确保试验装置内膨胀压力、引射压力与实际情况一致。由于除冰套试验模型长度小于原型除冰套,其充/排气体体积小于真实情况,为补偿这种误差, 结冰风洞外部连接了1个气罐(或气囊)。

|

| 图 4 模拟试验装置示意图 Fig.4 Diagram of simulated test setup |

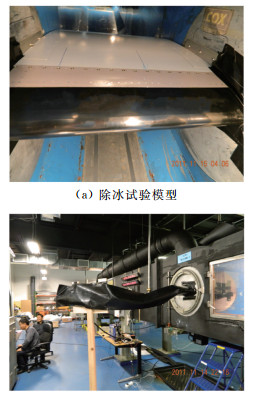

试验模型以维持真实飞机的结构和材料为原则,截取了左机翼外侧的某一展向段,采用全尺寸比例制作,材料为铝合金,模拟了机翼的前缘后掠角、可拆卸前缘与主翼盒之间的表面蒙皮对接缝隙等细节。

试验模型上安装了1个外段原型除冰套,除冰套与机翼蒙皮的间隙为0.5~1.0mm。除冰套控制线路中安装有压力传感器,实时监控压力变化,以确保每次试验中除冰套循环工作压力保持恒定。除冰试验模型和供气装置见图 5。

|

| 图 5 除冰试验模型及供气装置 Fig.5 Pneumatic de-icing test model and air supply debice |

保证试验过程中气动除冰套的充/排气规律是正确模拟飞机在结冰气象环境下飞行过程中除冰系统运行状态的前提,也是气动除冰类飞机结冰试验区别于常规结冰试验的关键技术。《Y12F飞机飞行手册》“正常操作程序”章节中规定:“…在进入结冰环境时启动除冰套工作”。因此在结冰风洞试验中,当模拟结冰云的水滴开始喷射时,要同时启动除冰套开始循环工作,其工作模式只有1种周期为1min的循环工作模式。

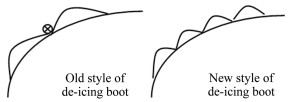

Goodrich公司过去生产的旧式气动除冰套一般采用2种工作模式。结冰风洞试验结果表明,旧式除冰套的3min模式循环冰积聚比较严重,除冰效果较好;而1min模式下循环冰积聚较少,除冰效果不理想, 需要几个循环才能清除干净,但容易产生冰桥。新式除冰套(见图 6)因增强了压力而基本采用周期1min的统一模式。

|

| 图 6 新旧式除冰套对比示意图 Fig.6 Comparison of new and old de-icing boots |

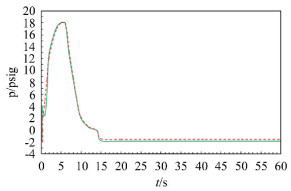

Y12F飞机气动除冰系统的工作模式只有1种选择,即周期1min的循环工作模式,气动除冰套按1min的时间间隔循环工作,其中除冰套充气鼓起时间为6s,然后开始抽真空直至下一次循环。试验前已在结冰风洞内完成了气动除冰套模型充气和排气规律验证。通过实时观察除冰套内嵌入式压力传感器测量数据,监控除冰套的充/排规律。获得的压力曲线与原型除冰套压力曲线进行对比验证,如图 7所示。图中绿色实线来自原型除冰套实测结果,红色虚线取自结冰风洞试验数据,二者基本相同;偏离的原因是结冰风洞试验模型未包含垂尾除冰套所导致,但偏离主要发生在低压和抽真空阶段,不影响除冰效果。

|

| 图 7 除冰套模型压力曲线与除冰套原型压力曲线对比 Fig.7 Comparison between the pressure curve of de-icing boot model and the pressure curve of prototype de-icing boot |

结冰风洞试验的目标试验状态最大试验风速为301knots,而LIRL结冰风洞试验段在安装试验模型时风速限制为170knots,因此应对目标试验条件进行等效变换以达到结冰风洞试验段能够实现的试验条件。由于结冰风洞试验模型比例为1:1,因此不必对试验模型进行缩比变换,仅通过调整液态水含量(LWC)、水滴平均直径(MVD)、静温、除冰套自动循环周期这4个试验参数进行等效变换使试验风速降到170knots,并且等效变换前后的结冰情况等同[5-6]。

本文采用典型的Modified Ruff相似准则[7],以某一典型目标试验状态为例进行等效变换(见表 1、2),所用相似参量主要包括:水滴积聚系数A、相对热力因子b、翼型弦长c、水滴惯性修正参数K0、前缘驻点冻结系数n0、前缘驻点捕获系数β0、静温Tst、自由来流速度V、平均水滴直径δ、结冰时间τ、气流中水蒸气压力pst、水滴能量传递参数Φ以及空气能量传递参数θ。下标“st”表示目标试验静态参数,“R”表示目标试验状态参数,“s”表示等效目标试验状态参数。

| Test parameter | Modified Ruff |

| cs | User selects |

| Tst, s | Φs=ΦR |

| Vs | User selects (typical) |

| MVDs | K0, s=K0, R |

| LWCs | n0, s=n0, R |

| τs | As=AR |

| pst, s | θs=θR |

| c/inch | Tst/℉ | V/knots | δ/μm | LWC/(g·m-3) | t/s | β0/% | A | n0 | b | Φ | θ | |

| 参考值 | 44.56 | 21.0 | 301 | 20.0 | 0.51 | 60 | 0.66 | 0.14 | 0.07 | 0.54 | 5.88 | 2.16 |

| 等效变换值 | 44.56 | 24.5 | 170 | 25.4 | 1.40 | 40 | 0.66 | 0.15 | 0.1 | 1.07 | 5.88 | 8.96 |

通过分析CCAR25部附录C结冰大气条件[8]、以及CCAR-23-R3部、AC23.1419-2D和AC20-73A等规章与指南[9-15],结合Y12F飞机的飞行包线,制定结冰风洞试验的目标试验状态(目标试验条件矩阵),通过Modified Ruff方法进行试验条件的等效变换,得到结冰风洞试验的等效模拟试验状态(扩展试验条件矩阵),见表 3。

| No. | LWC/ (g·m-3) |

MVD/ μm |

Static air temperature/ | Flight profile | Air speed/ knots |

Inflation pressure/ psig |

Boot cycle time/ s |

CCAR25 appendix C maximum conditions | Objective of simulation run/remarks | |

| ℉ | ℃ | |||||||||

| 1 | 0.53 | 17 | 14.0 | -10.0 | Takeoff | 89 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 2 | 0.53 | 17 | 14.0 | -10.0 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 3 | 0.51 | 20 | 21.0 | -6.1 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 4 | 0.60 | 35 | 21.0 | -6.1 | Climb | 139 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 5 | 0.68 | 15 | 21.0 | -6.1 | Descent | 169 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 6 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 7 | 0.88 | 38 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 8 | 1.80 | 23 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 9 | 0.30 | 15 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 10 | 0.75 | 22 | 22.0 | -5.6 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 11 | 0.58 | 43 | 15.0 | -9.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 12 | 0.24 | 27 | -3.0 | -19.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 13 | 0.65 | 19 | 15.0 | -9.4 | Holding | 170 | 14 | 60 | Continuous | Low pressure-intercycle |

| 14 | 0.50 | 22 | Adjust | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Run-back | |

| 15 | 1.27 | 109 | 10.0 | -12.2 | Cruise | 69 | 18 | 60 | SLD | Residual |

| 16 | 0.63 | 40 | 14.0 | -10.0 | Climb | 139 | 18 | Na | Intermittent | Pre-activation-2 minute |

| 17 | 1.90 | 50 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | Na | Intermittent | Pre-activation-2 minute |

| 18 | 1.50 | 35 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 19 | 0.95 | 30 | -3.0 | -19.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 20 | 0.61 | 30 | -21.0 | -29.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 21 | 0.34 | 19 | -18.5 | -28.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 22 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Holding-45 minute duration |

| 23 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | Na | Intermittent | 22.5 minute failure |

试验主要采用3种方式采集试验数据:录像设备、高清数字相机和冰形描图。在结冰风洞试验过程中,摄像机安装在试验段的适当位置(如左侧和顶部)以获得观察气动除冰套的最佳视角,保持焦距、缩放比例、视屏分辨率等设置不变,以保证视频记录的冰积聚生长和脱落特性、气动除冰套工作情况的连贯性以及各试验状态之间的统一性。每项试验均用高清数字相机记录试验状态和试验结果,包括静温、风速、液态水含量、水滴直径,以及试验模型的迎角、循环时间和次数等。

数据采集设备包括:摄像机(2台)、高清数字相机(1台)、热刀(4个)、卡钳尺(3个)、直尺(量程15cm)、卷尺(量程100cm)、方格纸(用于描绘冰形)、描图笔、砂纸(用于确定冰形表面粗糙度)、标牌(标记试验状态序号)、铁铲(用于铲除试验段玻璃窗冰霜)。

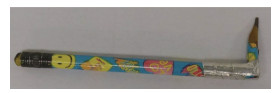

(1) 描图笔。为了便于描绘冰形图,可将铅笔削好的一端约3cm处掰折90°,再稍加固定,即可制成简易实用的“L”形描图笔,如图 8所示。

|

| 图 8 “L”形描图笔 Fig.8 "L" type graphic pen |

(2) 热刀。热刀为可加热的金属板,切冰前可将热刀放进加温箱内进行加热,加热温度应避免对气动除冰套表面造成损伤而影响结冰风洞试验效果,温度一般为80~100℃。

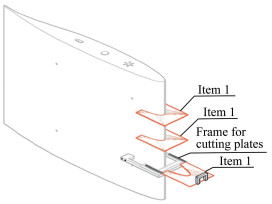

(3) 描图板(卡钳尺+方格纸)。描图板由卡钳尺和方格纸组成,两者的内轮廓与试验模型待测剖面的前缘外形吻合。在试验模型前缘沿展向左中右3个位置分别制作描图板,以便在描绘冰形图时纸板卡与试验模型表面之间卡贴合适,获取准确的冰形描图。图 9给出试验模型的冰形测量位置示意图。

|

| 图 9 冰形测量位置 Fig.9 Ice shape measuring position |

(1) 调整试验模型迎角,在适当位置摆放好标牌,打开摄像机;

(2) 开启结冰风洞、冷却器,待试验段风速、静温达到目标值并稳定后,记录风速、静温的指示数据;

(3) 打开喷雾系统并激活气动除冰套开始计时,记录试验段液态水含量、平均水滴直径、气动除冰套膨胀压力数据;

(4) 观测结冰和除冰过程,根据需要进行拍照,记录标牌或控制台所指示的试验状态;

(5) 待达到预期的结冰状态后,立即关停风洞、冷却器、喷雾系统和气动除冰系统;

(6) 打开带有加热装置的窗门进入风洞,开始采集冰形数据;

(7) 在试验模型前缘选定为临界冰形的位置,沿顺气流方向插入热刀,融化结冰得到冰截面;

(8) 在热刀融冰的缝隙位置插入纸板卡,用描图笔沿冰截面描绘冰形,即可得到冰形描图;

(9) 在热刀融冰的缝隙位置,用直尺测量冰形厚度尺寸并记录于冰形描图的相对位置,用卷尺测量冰积聚范围及冰形相对位置并记录在冰形描图上;

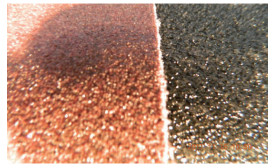

(10) 冰形粗糙度,将各种型号的砂纸与冰形表面进行目测对比,找到与冰形表面粗糙度相似的砂纸,将二者对比结果拍摄照片(如图 10所示),并将粗糙度记录在冰形描图上;

|

| 图 10 冰形表面粗糙度(右)与砂纸(左)对比照片 Fig.10 Comparison of the roughness between the ice shape surface (right) and the sandpaper (left) |

(11) 对于冰积聚较少的冰,冰形厚度较小,难以描制冰形描图,其形状可用相同粗糙度的砂纸标示,但应测量冰积聚范围并记录在冰形描图上;

(12) 重复(7)~(11)步骤采集其他典型位置的冰形数据;

(13) 冰形数据采集完毕后,使用高压热气除冰枪清理试验件表面残冰、液态水迹等,以保证除冰套在每次试验开始前都保持相同的表面状态。不得使用任何清洗剂,因为清洗剂的残留将对冰积聚产生一定影响。

7 代表试验结果试验状态:机翼试验模型、液态水含量0.53g/m3、平均水滴直径17μm、静温14℉/-10℃、进场/着陆状态(模型迎角1.6°)、试验风速88knots、除冰套充气压力18psig、除冰套循环周期60s、连续最大结冰条件、模拟验证循环冰。

试验描述:在除冰套循环工作6个周期后达到预定结冰状态,结束试验。除冰套的每次充气膨胀都能将表面结冰有效地去除。

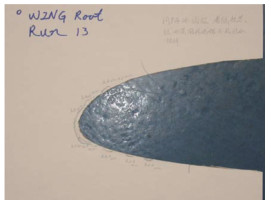

冰形测量结果:(1)在模型前缘整个展长覆盖有一个厚度为5~6mm的冰帽,并且冰帽光顺地贴附在模型前缘的除冰套表面(如图 11所示)。

|

| 图 11 机翼模型前缘 Fig.11 Leading edge of wing model |

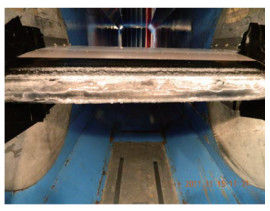

(2) 在模型前缘冰帽之后,除冰套上表面弦向中部位置上,有1道高度为3~4mm的冰脊;在冰脊之后的除冰套上表面上没有粗糙冰(如图 12所示)。

|

| 图 12 机翼模型上表面 Fig.12 Upper surface of wing model |

(3) 在除冰套下表面有3道明显的冰脊,沿弦向由前至后3道冰脊的高度分别为4、3和2mm;在冰脊之后的除冰套下表面上没有粗糙冰(如图 13所示)。

|

| 图 13 机翼模型下表面 Fig.13 Lower surface of wing model |

冰形描绘结果见图 14。

|

| 图 14 机翼模型冰形描绘图 Fig.14 Illustration for ice shape of wing model |

(1) 结冰风洞试验表明,在典型最大结冰条件下,除冰套工作正常,除冰套上的结冰能够在除冰套循环工作期间正常除去。

(2) 代表试验结果表明:在试验模型吸力面上所产生的冰脊具有较高的高度,并且冰脊形状是迎着来流斜向前长出;在试验模型吸力面上的冰脊位于弦向更靠后的位置,并且扩展到试验模型的整个展长上;试验模型前缘驻点线区域有较厚的冰帽。

| [1] |

Green S D. A study of U.S. inflight icing accidents and incidents, 1978 to 2002[R]. AIAA-2006-0082, 2006.

|

| [2] |

Appiah-Kubi P, Martos B, Atuahene I, et al. U. S. Inflight icing accidents and incidents, 2006 to 2010[C]//Proc of Industrial and Systems Engineering Research Conference A. 2013.

|

| [3] |

Buck R. Aircraft icing[J/OL].[2018-06-27]. https://www.aopa.org/news-and-media/all-news/1998/march/flight-training-magazine/aircraft-icing.

|

| [4] |

Sae Society of Automotive Engineers. Calibration and acceptance of icing wind tunnels: SAE ARP 5905-2003[S]. AC-9C Aircraft Icing Technology Committee, 2003.

|

| [5] |

Kind R J. Scaling of icing tests: a review of recent progress[R]. AIAA-2003-1216, 2003.

|

| [6] |

Anderson D N. Rime-, mixed-and glaze-ice evaluations of three scaling laws[R]. AIAA-94-0718, 1994.

|

| [7] |

Anderson D A. Manual of scaling methods[R]. NASA/CR-2004-212875, 2004.

|

| [8] |

中国民用航空局.运输类飞机适航标准: CCAR-25-R4[S].北京: 中国民用航空局政策法规司, 2011.

|

| [9] |

中国民用航空局.正常类、实用类、特技类和通勤类飞机适航规定: CCAR-23-R3[S].北京: 中国民用航空局飞行标准司, 2005.

|

| [10] |

Smalley C L. Certification of Part 23 airplanes for flight in icing conditions[R]. FAA: AC23.1419-2D, 2007.

|

| [11] |

Cabler S J M. Aircraft ice protection[R]. FAA: AC20-73A, 2006.

|

| [12] |

中国民用航空局.航空器型号合格审定程序: AP-21-AA-2011-03-R4[S].北京: 中国民用航空局航空器适航审定司, 2011.

|

| [13] |

Hempe D W. Turbojet, turboprop, turboshaft and turbofan engine induction system icing and ice ingestion[R]. FAA: AC20-147A, 2004.

|

| [14] |

Gent R W, Dart N P, Cansdale J T. Aircraft icing[J]. Phil Trans R Soc Lon A, 2000, 358: 2873-2911. DOI:10.1098/rsta.2000.0689 |

| [15] |

Bartlett C S. An empirical look at tolerances in setting icing test conditions with particular application to icing similitude[R]. DOT/FAA/CT-87/31 and AEDC-TR-87-23, 1988.

|