2. 中国空气动力研究与发展中心, 四川 绵阳 621000

2. China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang Sichuan 621000, China

Y12F飞机是目前世界上最大的中国民用航空规章(CCAR)23部通勤类飞机,2005年7月25日向中国民用航空局(CAAC)提交型号合格证申请书,2006年8月30日通过CAAC向美国联邦航空管理局(FAA)提交同步认可审定申请,历经10年的研制和适航审定,终于在2015年12月12日获得CAAC型号合格证(TC),2016年2月22日获得FAA的TC。

Y12F飞机同步取得CAAC和FAA的型号合格证,是中国第一个接受FAA同步认可审查并获得批准的型号,是继1995年为签署23部适航双边进行Y12IV飞机“影子审查”后,中美两国适航部门在小飞机适航审定领域的又一次重要的成功合作。为了提高适航审定能力,推动适航审定体系的发展,为了加速与国际适航审定接轨,树立自信并尽快补齐适航短板,理应对Y12F型飞机的型号合格审定过程进行系统地回顾和总结。

Y12F飞机结冰风洞试验于2011年11月在美国Cox & Company公司LIRL结冰风洞完成,是我国通用飞机首次进行的型号结冰风洞试验,CAAC和FAA审查代表在现场全程目击。本文对Y12F飞机结冰风洞试验过程进行总结回顾,研究并归纳了试验设计中的关键适航审定要求与审定技术,目的是为后续新机型的结冰风洞试验提供借鉴和指导,同时也为有意愿获取FAA型号合格证的申请人提供参考。

1 适航要求 1.1 除防冰适航要求按照中国民用航空规章(CCAR)23.1419-2D条款[1]要求,飞机型号合格证申请人应通过分析和试验来表明飞机除防冰系统的可接受性,这些分析和试验必须考虑到所有的飞行形态。为了确定除防冰系统的能力是足够的,可以采用下列任一一种或几种试验进行验证:自然结冰飞行试验、风洞试验或/和结冰风洞试验、带模拟冰形的干空气飞行试验、模拟结冰条件下的飞行试验、计算分析等。

适航规章要求飞机必须通过在经测定自然结冰大气条件下进行的飞行试验。但由于自然结冰条件的季节性、难以捕捉性、易散性、与CCAR 25部附录C规定最大结冰条件的差异性、结冰大气参数的非稳定性、试验的风险性等原因,在自然结冰条件下完成适航所要求的全部结冰验证是极其困难的,甚至是不可能的。

现代结冰数值模拟技术[2-7]对未防护表面的结冰预测已经比较成熟,但对残留冰、溢流冰、粗糙冰、过冷大水滴结冰、以及机翼前缘后掠效应对结冰的影响等还不能进行准确模拟计算,而结冰风洞试验则能够实现对结冰试验条件和状态的精确控制, 且成本较低。

综上所述,为确定飞机的防除冰系统能力,首先由结冰风洞试验获取临界冰形(有时结合结冰数值模拟技术),再通过带模拟冰形的干空气飞行试验完成适航条款的符合性验证[1, 8],最后进行自然结冰条件下的飞行试验。这一过程是综合考虑风险性、经济性和可靠性等方面的最佳途径,也是航空技术先进国家目前普遍采用的方法。

1.2 制造符合性检查要求结冰风洞试验的制造符合性检查应由制造检查代表或经授权的委任制造检查代表完成,检查内容分为试验模型的制造符合性检查和试验设施/设备的有效性检查。制造检查代表在确认申请人已经完成了对试验模型的制造符合性检查和试验设施/设备的有效性检查,记录了检查结果并递交制造符合性声明之后方可进行符合性检查。制造检查代表依据工程审查代表发出的制造符合性检查请求单并结合结冰风洞试验大纲及图纸等资料进行检查[9]。

试验模型的制造符合性检查包括翼段模型、气动除冰套、气动除冰套与翼段模型的连接等,这部分检查应在到达结冰风洞试验现场前完成。结冰风洞试验现场检查包括确认试验模型状态、试验模型的安装、结冰风洞和其他试验设备,以及试验人员资质等。试验模型的状态应与制造符合性检查请求单相符且带有适航批准标签。

2 除防冰系统的审定历程对Y12F飞机除防冰系统的审定,FAA采用问题纪要(IP)的方式明确和解决其所关注的问题,包括防除冰系统的设计或预期的符合性方法等,而CAAC则采用问题纪要(IP)和系统级合格审定计划(CP)相结合的方式进行审定。

IP E1(Flight into known icing)是项目初始FAA发出的33份问题纪要之一,属于外部环境威胁项目,其类别是符合性方法。IP E1第1阶段内容包括问题描述、背景资料及FAA立场; 第2阶段增添了申请人立场和CAAC立场。

“问题描述”明确本项目为确认项目,AC23.1419-2D和AC20-73A为23部飞机(按照CCAR23部规章进行审查的飞机)在已知结冰条件下飞行的合格审定指南,最新其他型号合格审定表明需要明确AC23.1419-2D条款的符合性方法。“背景资料”明确引用咨询通告的部分关键性指南,包括:(1)冰积聚,溢流冰、起飞冰、进场/着陆冰、循环冰和残留冰、大水滴冰、按照25部附录C结冰条件确定的临界冰、过冷大水滴结冰SLD;(2)B分部要求,概述、航路爬升性能、螺旋桨性能、失速警告、训练模式失速改出。“FAA立场”、“申请人立场”和“CAAC立场”是审查方及申请人针对“背景”内容表明各自观点。

IP E1第3阶段是申请人与审查方(CAAC和FAA)互相交换观点的阶段。每个问题纪要阶段可有多个版次,通过阶段内容及日期跟踪。若FAA立场在申请人立场基础上进行修订,该版次便会升级,直到各方达成一致才进入第4阶段。IP E-1第4阶段增添了问题的“结论”,各方达成一致,问题纪要关闭,落实行动项目等。

3 目标试验状态确定 3.1 总体要求目标试验状态是指试验所需模拟的结冰飞行条件(飞行状态参数)、结冰大气条件以及模拟时间,目的是获得临界结冰条件。一般而言,临界结冰飞行条件为:飞行速度高,机翼/平尾迎角小。临界结冰大气条件[10-13]为:静温-6~-10℃,液态水含量(LWC)约0.5g/m3, 平均水滴直径(MVD)20~30μm。

在确定试验条件时,应考虑所有试验条件下可能出现的临界冰形。在气动除冰飞机的结冰风洞试验中,不仅考虑气动除冰系统正常工作和系统失效2个方面,还要考虑结冰大气条件和结冰飞行条件。从结冰大气条件角度,主要涉及的典型冰形[1, 8]包括启动前冰、循环冰、残留冰、故障冰、溢流冰、过冷大水滴冰、粗糙冰、以及满足CCAR25部附录C的大水滴撞击极限冰等。而从结冰飞行条件角度,则应考虑飞机飞行剖面中不同飞行阶段(或状态)的结冰类型,所涉及的主要冰形[1, 8]包括起飞冰、爬升冰、巡航冰(航路冰)、下降冰、等待冰、着陆/进场冰等。

3.2 结冰飞行条件结冰风洞试验需对飞机飞行剖面的不同飞行阶段进行测定,研究在不同速度、不同迎角状态下机翼/平尾的冰积聚情况。表 1列出了从Y12F飞机飞行剖面中选取的6种典型飞行状态(结冰飞行条件)。

| No. | Flight profile | Altitude/ feet |

Flap position/ (°) |

Air speed/ knots |

AOA of wing/ (°) |

AOAof HT/ (°) |

| 1 | Takeoff | 0 | 0 | 89 | 6.3 | -0.5 |

| 2 | Climb | 3000 | 0 | 139 | 4.3 | -1.5 |

| 3 | Cruise | 10000 | 0 | 301 | 0.4 | -4.5 |

| 4 | Descent | 20000 | 0 | 169 | 0.9 | -3.9 |

| 5 | Holding | 10000 | 0 | 207 | 3.4 | -2.5 |

| 6 | Landing | 0 | 20 | 69 | 1.6 | -7.6 |

| 注:HT-Horizontal Tail,AOA-Angle of Attack | ||||||

这6种飞行状态对结冰的影响分析如下:

(1) 起飞状态:机翼迎角为6.3°,速度为89knots(正常类、实用类、特技类飞机起飞速度V50,通勤类飞机起飞速度V35)。此状态机翼迎角最大,在机翼下表面容易形成冰积聚,但由于起飞阶段时间较短,结冰厚度一般不大,因此起飞状态的冰积聚危害较小。

(2) 爬升状态:机翼迎角为4.3°,速度VY为139knots。此状态迎角不太小,速度不高,且爬升时间较短,对爬升性能影响不大,因此不作重点分析。

(3) 巡航状态:机翼迎角为0.4°,速度为301knots(巡航可能包括正常巡航(远程速度)和高速巡航(VMO))。此状态机翼迎角最小,飞行速度最高,且在整个飞行阶段占据最长的时间,属于临界飞行状态,应重点考虑。

(4) 下降状态:机翼迎角为0.9°,速度为169knots(下降可能包括正常下降和高速下降(VMO))。此状态迎角很小,速度不高,且下降时间比较短,因此不作重点分析。

(5) 等待状态(Standby status):机翼迎角为3.4°,速度为207knots。在整个飞行阶段, “等待状态”可能占据较长时间,并且该状态飞行高度一般不高,可能遭遇严重的结冰大气条件,因此应将“等待状态”作为重点分析。

(6) 着陆/进场状态:机翼迎角为1.6°,速度VREF为69knots。机翼迎角很大,飞行速度很小,此时升降舵的效率急剧下降,在平尾上的冰积聚有可能导致飞机纵向不能配平,因此在着陆/进场状态阶段应重点考察平尾冰积聚所导致的飞机纵向配平能力的下降。

3.3 结冰大气条件(1) 连续最大结冰和间断最大结冰

大气结冰条件主要包括静温、LWC以及MVD等。AC23.1419-2D要求结冰风洞试验应模拟CCAR25部附录C规定的连续最大结冰条件及间断最大结冰条件[14],而根据该范围选择临界的结冰大气条件非常困难,需要进行理论分析、借助结冰模拟软件进行分析计算、借鉴类似的结冰风洞试验实践经验等。即使这样,在结冰风洞试验过程中有时也不得不对个别状态的结冰试验参数进行适当的调整,以达到预期的目的。

(2) 过冷大水滴(SLD)结冰

过冷大水滴[15]是指水滴直径超出CCAR25部附录C规定的范围,即水滴直径超过了50μm。SLD结冰条件一般包括冻毛毛雨(Freezing drizzle)结冰和冻雨(Freezing rain)结冰;冻毛毛雨的水滴直径范围为50~500μm,冻雨的水滴直径范围大于500μm。

经CAAC批准,根据咨询通告AC23.1419-2D建议的SLD结冰条件为LWC=0.33g/m3、MVD=170μm、静温为-4.4~1.9℃[1],Y12F飞机选取结冰条件为LWC=0.30g/m3、MVD=110μm、静温为-5℃。

3.4 结冰模拟时间(1) 循环冰和残留冰模拟时间

获取循环冰和残留冰临界冰形需要丰富的结冰风洞试验经验和较强预判能力。由于气动除冰套循环工作影响,气动除冰套表面的冰积聚和冰脱落具有偶然性及突然性,而且冰积聚脱落后再次产生的冰形与前一次冰形不可能完全相同。每种试验状态模拟大约执行5~10次循环除冰,其中,冰脱落一般发生在第5~7个循环膨胀的瞬间,所以应采用虚拟增长冰形法判断恰当时机并果断停止除冰套工作。一般情况下,气动除冰套正常循环工作状态中的循环冰比残留冰严重[16-19]。

(2) 溢流冰模拟时间

溢流冰一般在总温0℃左右产生,并且对温度非常敏感,因此在进行溢流冰试验时,需要在总温0℃附近进行精细地调节。一般从总温+2℃开始,以-0.5℃的降低幅度进行调节,直至溢流冰出现。溢流冰一般出现在除冰套的上/下表面,而在试验模型前缘上/下表面的展向缝隙(如果有)处也可能积聚成一条冰脊[5]。

(3) 启动前冰模拟时间

通过分析或试验等手段确定启动前冰的最大可能结冰时间,由于除冰系统操作前产生的结冰时间与飞行员的反应能力有关,如果不能准确的判定,可采用咨询通告AC23.1419-2D建议的最长时间(2min)[1]。由于结冰时间较短,因此启动前冰通常是粗糙冰,可能对失速产生影响,一般要求除冰系统启动前失速速度至少应有1knots的裕度,这一点在飞行试验中应予以关注[18]。另外,启动前冰结冰风洞试验获取的冰形数据亦可用于验证结冰模拟软件计算结果的可信度。

(4) 故障冰模拟时间

如果除防冰系统在设计上不能表明极不可能发生故障/失效,则应通过飞行试验验证除防冰系统故障的危害等级,并在《飞行手册》中给出相应的安全操纵程序。如果除防冰系统故障且有指示信息提供给飞行员,根据《飞行手册》中的规定,飞行员要尽快退出结冰环境,发生故障的防护部位上允许的结冰时间取正常等待飞行时间的一半,即22.5min[8]。

(5) 等待冰模拟时间

在结冰风洞试验中咨询通告AC20-73A建议等待冰模拟时间采用等待飞行时间的时长, 即45min[8]。

3.5 临界结冰条件评估与确认结冰风洞试验的目标试验状态(目标试验条件矩阵)由结冰大气条件、结冰飞行条件和试验模型状态等组合而成(以表格形式给出),包含栏目:(1)序号:将试验状态按试验计划进行排序;(2)试验模型:“1”为机翼模型,“2”为平尾模型;(3)液态水含量(g/m3);(4)平均水滴直径(μm);(5)静温,一般以摄氏温度(℃)和华氏温度(℉)表示;(6)飞行状态,目的是确定试验模型的迎角;(7)风速(knots);(8)膨胀压力(psig),除低压告警外都为定值;(9)模拟循环时间(s),即除冰套循环周期,除考察启动前冰和故障冰不适用外均为定值;(10) 25部附录C结冰条件,连续最大、间断最大和SLD;(11)模拟目的/备注,是指各个试验状态下的考察目的,如获取循环冰、残留冰、低压告警、溢流冰、脊冰、启动前冰、等待冰、故障冰(气动除冰套不工作22.5min)等。

目标试验状态(目标试验条件矩阵)的确定是结冰风洞试验的关键,以Y12F飞机为例分析如下:

(1)“溢流冰”的考察选取“等待”状态,选取结冰大气条件为LWC0.50g/m3、MVD22μm,由于形成溢流冰的温度接近0℃,但具体温度需要根据试验观测结果来确定,因此将静温标为“调整”。一般情况下,试验时会首先对该状态进行测定。

(2)“起飞”状态机翼迎角最大,机翼下表面容易形成冰积聚,但由于起飞阶段时间较短,结冰厚度一般不大,不作重点考虑。选取连续最大结冰条件静温-10℃、LWC0.53g/m3、MVD17μm,模拟目的是获得“循环冰”。

(3)“着陆/进场”状态机翼迎角很大,飞行速度很小,此时升降舵的效率急剧下降,在平尾上的冰积聚有可能导致飞机纵向不能配平,应仔细考察。选取连续最大结冰条件静温、LWC及MVD分别为-10℃、0.53g/m3、17μm和-6℃、0.51g/m3、20μm,模拟目的是获得“循环冰”。

(4)“爬升”状态机翼迎角不太小,速度不高,且爬升时间较短,不作重点考虑。选取连续最大结冰条件静温-6℃、LWC0.20g/m3、MVD35μm(以免与着陆状态重复),模拟目的是获得“残留冰”。

(5)“下降”状态迎角小速度低,且下降时间比较短,不作重点考虑,选取连续最大结冰条件静温-6℃、LWC0.68g/m3、MVD15μm(以免与着陆状态重复),模拟目的是获得“循环冰”。

(6)“巡航”状态机翼迎角最小,飞行速度最高,且在整个飞行阶段占据最长的时间,属于临界飞行状态,应重点考察,选取连续最大结冰条件静温、LWC及MVD分别为-10℃、0.23g/m3、30μm,-10℃、0.50g/m3、18μm和-20℃、0.30g/m3、15μm,选取间断最大结冰条件静温-20℃、LWC0.50g/m3、MVD22μm。这4种状态由不同静温、液态水含量和平均水滴直径组合而成,基本覆盖了“明冰”的结冰条件区间。由于“明冰”比“霜冰”冻结牢固,与翼面结合力较大而很难除去,可参考这4种状态评估气动除冰套的除冰能力,因此模拟目的是获得“残留冰”。

(7)“等待”状态在整个飞行阶段可能占据较长时间,并且其飞行高度一般不高,可能遭遇严重的结冰大气条件,应重点考察。选取连续最大结冰条件静温、LWC及MVD分别为-6℃、0.51g/m3、20μm(循环冰),-10℃、0.10g/m3、40μm(残留冰)和-20℃、0.15g/m3、25μm(循环冰)。这3种状态由不同静温、液态水含量和平均水滴直径组合而成,基本覆盖了临界结冰条件范围。

(8)“低压告警”考察气动除冰套在低压条件下的除冰能力,选择的气动除冰套膨胀压力为14psig,低于正常的膨胀压力值(18psig)。飞行状态为“等待状态”的连续最大结冰条件静温-10℃、LWC0.53g/m3、MVD17μm。

(9)“SLD”考察过冷大水滴形成的“脊冰”,选取结冰条件静温-5℃、LWC0.30g/m3、MVD110μm,这一试验条件超出了25部附录C规定的连续和间断最大结冰条件,能否完成“脊冰”试验取决于结冰风洞的试验能力。

(10)“启动前冰”主要用于验证关于翼型结冰撞击极限的分析,选取的水滴直径与结冰数值模拟软件[8]分析中的相同,为40μm,选取间断最大结冰条件静温为-10℃、LWC0.53g/m3。为获得“启动前冰”,在2min的试验中气动除冰套不开启。

(11) 气动除冰套除冰能力考察选取“巡航”和“等待”状态。选取间断最大结冰条件温度为-20℃、LWC0.80g/m3、MVD 28μm,目的是获得“残留冰”。

(12) 验证参考文献[2-4]中关于“霜冰”特征的一些结论,包括外形、透明度、与翼面的结合力等,选取“等待”和“巡航”状态。选取间断最大结冰条件静温为-30℃、LWC0.6g/m3、MVD28μm(残留冰)和连续最大结冰条件静温-30℃、LWC0.20g/m3、MVD15μm(循环冰)。

(13) “等待冰”考察,选取间断最大结冰条件静温-20℃、LWC0.50g/m3、MVD22μm,等待时间45min。

(14) “故障冰”考察选取“巡航”状态,选取间断最大结冰条件静温为-20℃、LWC0.50g/m3、MVD22μm,22.5min除冰套失效情况。

由于结冰数值模拟软件[2-7]分析冰形时存在很多局限,因此需要通过结冰风洞试验来获得可靠的临界冰形。经上述分析与评估确定的Y12F飞机目标试验状态见表 2,表中各项试验状态说明如下:

| No. | Liquid water content/ (g·m-3) |

Mean volumetric diameter/ μm |

Static air temperature/ | Flight profile | Air speed/knots | Inflation pressure/ psig |

Boot cycle time/ s |

CCAR25 appendix C maximum conditions | Objective of simulation run/remarks | |

| ℉ | ℃ | |||||||||

| 1 | 0.53 | 17 | 14 | -10.0 | Takeoff | 89 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 2 | 0.53 | 17 | 14 | -10.0 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 3 | 0.51 | 20 | 21 | -6.10 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 4 | 0.20 | 35 | 21 | -6.10 | Climb | 139 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 5 | 0.68 | 15 | 21 | -6.10 | Descent | 169 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 6 | 0.50 | 22 | -4 | -20.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 7 | 0.23 | 30 | 14 | -10.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 8 | 0.50 | 18 | 14 | -10.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 9 | 0.30 | 15 | -4 | -20.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 10 | 0.51 | 20 | 21 | -6.10 | Holding | 207 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 11 | 0.10 | 40 | 14 | -10.0 | Holding | 207 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 12 | 0.15 | 25 | -4 | -20.0 | Holding | 207 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 13 | 0.53 | 17 | 14 | -10.0 | Holding | 207 | 14 | 60 | Continuous | Low pressure-intercycle |

| 14 | 0.50 | 22 | Adjust | Holding | 207 | 18 | 60 | Continuous | Run-back | |

| 15 | 0.30 | 110 | 23 | -5.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | SLD | Residual |

| 16 | 0.52 | 40 | 14 | -10.0 | Climb | 139 | 18 | NA | Intermittent | Pre-activation- 2 minute |

| 17 | 0.52 | 40 | 14 | -10.0 | Cruise | 301 | 18 | NA | Intermittent | Pre-activation- 2 minute |

| 18 | 0.80 | 28 | -4 | -20.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 19 | 0.80 | 28 | -4 | -20.0 | Holding | 207 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 20 | 0.60 | 28 | -22 | -30.0 | Holding | 207 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 21 | 0.20 | 15 | -22 | -30.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 22 | 0.50 | 22 | -4 | -20.0 | Cruise | 301 | 18 | 60 | Intermittent | Holding-45 minute duration |

| 23 | 0.50 | 22 | -4 | -20.0 | Cruise | 301 | 18 | NA | Intermittent | 22.5 minutes failure |

| 注:NA-Not apply, no boot cycling. | ||||||||||

(1) “起飞状态”(状态1)时间较短,不作重点考虑。临界结冰条件中静温为-10℃,模拟目的是获得“循环冰”。

(2) “着陆/进场状态”(状态2、3)最主要的风险是平尾冰积聚引起升降舵效率急剧下降,可能导致飞机纵向无法配平。这一状态应仔细考察,静温为-10℃和-6.1℃的2种临界结冰条件,模拟目的是获得“循环冰”。

(3) “爬升状态”(状态4)和“下降状态”(状态5)不作重点考虑。静温为-6.1℃的临界结冰条件,之所以选择液态水含量分别为0.20和0.68g/m3的参数,是为了避免大气条件与状态3重复。

(4) “巡航”(状态6~9)是应重点考察的飞行状态。静温分别为-20、-10、-10和-20℃的临界结冰条件,这4种状态由不同静温、液态水含量和平均水滴直径组合而成,基本覆盖了“明冰”的结冰条件区间。由于“明冰”比“霜冰”冻结牢固,与翼面结合力较大而很难除去,可用这4种状态评估气动除冰套的除冰能力,因此模拟目的是获得“残留冰”。

(5) “等待状态”(状态10~12)应进行重点考察。静温分别为-20、-10和-6.1℃的临界结冰条件,这3种状态由不同静温、液态水含量和平均水滴直径组合而成,基本覆盖了临界结冰条件范围。

(6) 状态13考察气动除冰套在低压条件下的除冰能力,选择的气动除冰套膨胀压力为14psig,低于正常的膨胀压力值(18psig)。飞行状态为“等待状态”、静温-6.1℃的临界结冰条件。

(7) 状态14考察“溢流冰”,选择“等待状态”,由于形成溢流冰的温度接近0℃,但具体温度需要根据试验结果来确定,因此将静温标为“调整”。

(8) 状态15考察过冷大水滴(SLD)形成的“脊冰”,选用水滴直径为110μm,这一试验条件已经超出了25部附录C规定的连续和间断最大结冰条件,在试验中能否完成“脊冰”的试验取决于结冰风洞的试验能力。

(9) 状态16、17主要用于验证关于翼型结冰撞击极限的分析,选取与结冰数值模拟软件[5]分析中相同的水滴直径40μm,结冰大气条件选为在间断最大结冰条件中静温为-10℃的临界结冰条件。为了在这2次试验中同时获得“启动前冰”,在2min的试验中气动除冰套不开启。

(10) 状态18、19考察气动除冰套在间断最大结冰条件中的除冰能力,选取飞行状态为“巡航状态”和“等待状态”,静温-20℃的结冰条件,在这2次试验中可以获得“残留冰”。

(11) 状态20、21主要用于验证参考文献[20-22]中关于“霜冰”特征的一些结论,包括外形、透明度、与翼面的结合力等,选取静温为-30℃,在这一温度翼面冰积聚必为“霜冰”。

(12) 状态22主要用于获得“等待冰”,状态23主要用于获得“故障冰”,由于结冰数值模拟软件分析冰形时存在很多局限,因此需要通过结冰风洞试验来获得可靠的临界冰形。

4 试验设备选择结冰风洞试验设备由结冰风洞、模拟试验装置和数据采集设备组成。应提供结冰风洞性能参数精度,并按照SAE ARP5905[23]的要求对结冰风洞进行校准。

应对结冰风洞的试验能力是否满足试验条件的要求进行判断,将所确定的试验模型几何参数、结冰飞行条件、结冰大气条件与结冰风洞的结构参数、气动参数、结冰大气参数进行对比,从而选定能够满足试验条件的结冰风洞。

结冰风洞主要参数[24]:

(1) 结构参数,试验段尺寸宽×高×长。例如,Goodrich风洞0.56m×1.12m×1.52m。

(2) 气动参数,包括模拟的气流速度、气压等;如LIRL风洞气压为常压,即1个标准大气压,试验段在无阻堵塞情况下最大风速为200knots,在安装试验模型情况下最大风速接近于170knots。

(3) 大气参数,包括气流温度、液态水含量(LWC)、平均水滴直径(MVD)等。

结冰风洞主要由风扇、通风塔、冷却器、喷雾系统、测控系统和试验段等部分组成。

5 试验状态的等效转换如果试验风速超出了结冰风洞安装试验模型时的风速限制,应对目标试验状态进行等效变换以达到试验条件。由于Y12F飞机结冰风洞试验模型比例为1:1,因此不必对试验模型进行缩比变换,仅通过调整LWC、MVD、静温、除冰套循环周期这4个试验参数进行等效变换使试验风速降到不超过限制即可,并且等效变换前后的结冰情况一致[25-26]。

转换方法可参考“NASA/CR-2004-212875”中介绍的Modified Ruff相似准则[27],所用相似参量主要包括:水滴积聚系数A、相对热力因子b、翼型弦长c、水滴惯性修正参数K0、前缘驻点冻结系数n0、前缘驻点捕获系数β0、静温Tst、自由来流速度V、平均水滴直径δ、结冰时间τ、气流中水蒸气压力pst、水滴能量传递参数Φ、空气能量传递参数θ。下标“st”表示目标试验表态参数,“R”表示目标试验状态参数,“S”表示等效目标试验状态参数。以某一典型目标试验状态为例进行等效变换案例见表 3、4。

| Test parameter | Modified Ruff |

| cs | User selects |

| Tst, s | Φs=ΦR |

| Vs | User selects (typical) |

| MVDs | K0, s=K0, R |

| LWCs | n0, s=n0, R |

| τs | As=AR |

| pst, s | θs=θR |

| c/inch | Tst/℉ | V/knots | δ/μm | LWC/(g·m-3) | t/s | β0/% | A | n0 | b | Φ | θ | |

| 参考值 | 44.56 | 21.0 | 301 | 20.0 | 0.51 | 60 | 0.66 | 0.14 | 0.07 | 0.54 | 5.88 | 2.16 |

| 等效变换值 | 44.56 | 24.5 | 170 | 25.4 | 1.40 | 40 | 0.66 | 0.15 | 0.1 | 1.07 | 5.88 | 8.96 |

通过分析CCAR25部附录C结冰大气条件、以及CCAR-23-R3[28]、AC23.1419-2D和AC20-73A等规章与指南,结合某气动除冰飞机的飞行包线,制定结冰风洞试验的目标试验状态(目标试验条件矩阵),通过Modified Ruff方法进行试验条件的等效变换,得到结冰风洞试验的等效模拟试验状态(扩展试验条件矩阵),见表 5。

| No. | LWC/ (g·m-3) |

MVD/ μm |

Static air temperature/ | Flight profile | Air speed/ knots |

Inflation pressure/ psig |

Boot cycle time/ s |

CCAR25 appendix C maximum conditions | Objective of simulation run/ remarks |

|

| ℉ | ℃ | |||||||||

| 1 | 0.53 | 17 | 14.0 | -10.0 | Takeoff | 89 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 2 | 0.53 | 17 | 14.0 | -10.0 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 3 | 0.51 | 20 | 21.0 | -6.1 | Landing | 69 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 4 | 0.60 | 35 | 21.0 | -6.1 | Climb | 139 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 5 | 0.68 | 15 | 21.0 | -6.1 | Descent | 169 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 6 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 7 | 0.88 | 38 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 8 | 1.80 | 23 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 9 | 0.30 | 15 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 10 | 0.75 | 22 | 22.0 | -5.6 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 11 | 0.58 | 43 | 15.0 | -9.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Residual |

| 12 | 0.24 | 27 | -3.0 | -19.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 13 | 0.65 | 19 | 15.0 | -9.4 | Holding | 170 | 14 | 60 | Continuous | Low pressure-intercycle |

| 14 | 0.50 | 22 | Adjust | Holding | 170 | 18 | 60 | Continuous | Run-back | |

| 15 | 1.27 | 109 | 10.0 | -12.2 | Cruise | 69 | 18 | 60 | SLD | Residual |

| 16 | 0.63 | 40 | 14.0 | -10.0 | Climb | 139 | 18 | Na | Intermittent | Pre-activation-2 minute |

| 17 | 1.90 | 50 | 17.5 | -8.1 | Cruise | 170 | 18 | Na | Intermittent | Pre-activation-2 minute |

| 18 | 1.50 | 35 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 19 | 0.95 | 30 | -3.0 | -19.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 20 | 0.61 | 30 | -21.0 | -29.4 | Holding | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Residual |

| 21 | 0.34 | 19 | -18.5 | -28.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Continuous | Intercycle |

| 22 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | 60 | Intermittent | Holding-45 minute duration |

| 23 | 0.85 | 30 | -0.5 | -18.1 | Cruise | 170 | 18 | Na | Intermittent | 22.5 minute failure |

目标试验状态进行参数变换后得到的等效模拟试验状态(扩展试验条件矩阵),即是结冰风洞试验的具体实施试验状态。

6 试验模型研制 6.1 阻塞度要求试验模型的设计必须考虑结冰风洞的阻塞度。结冰风洞阻塞度应不超过10%,否则应考虑试验模型堵塞度对结冰风洞试验的空气动力相似和热动力相似的不利影响[8],不然结冰风洞试验结果会产生较大失真。

结冰风洞阻塞度计算公式:

式中:ξ为阻塞度,ST为结冰风洞面积,W表示结冰风洞宽度,H是结冰风洞高度,SM代表试验模型在结冰风洞垂直截面上的投影面积。

若试验模型阻塞试验段并导致结冰风洞风速降低,如果试验段风速仍然能够满足试验要求,则认为该结冰风洞试验能力可行(即使阻塞度超过了10%的限制),但这一观点需要论证并能被CAAC、FAA当局接受。

通用飞机结冰风洞试验模型一般采用1:1的全尺寸模型,在飞行状态已选定的情况下,翼尖段阻塞度最小,翼根段阻塞度最大,因此,阻塞度的限制决定了模型的选取位置一般为机翼/平尾的外段,该处水滴修正惯性参数较大、冰积聚较严重。

如果所选模型尺寸较大,大迎角情况下结冰风洞阻塞超过了10%,则只能使用“混合”模型。“混合”模型是保持机翼/平尾的前缘形状和尺寸不变,重新设计一个尺寸相对较小的机翼或平尾的后端,所设计的后端应使模型前缘驻点处流场与1:1全尺寸模型前缘驻点流场一致。此方法需要进行模型反设计,并且只能保证在设计驻点处的流场与1:1全尺寸模型一致[13]。

6.2 模型设计要求除结冰风洞阻塞度外,研制翼段试验模型时还应考虑下列因素:

(1) 试验模型几何参数:展长、弦长、后掠角、上反角和扭转角等;

(2) 选取典型模型,即相对机翼/平尾的代表性和合理性。譬如,Y12F的机翼就是由2种翼型构成。

(3) 模型表面。模型前缘表面应与原型相同,包括蒙皮对接、口盖、铆钉/螺钉等产生的缝隙和台阶等,而模型后部只需保证所需的外形即可。

(4) 模型材质。模型前缘材质应与原型相同,而后部可采用金属或木质外包金属蒙皮(譬如铝)。

(5) 模型图纸的绘制。在绘制模型图纸时应考虑模型的安装、试验的操作、数据的采集、冰形的描绘等。譬如:Y12F飞机平尾后掠,应考虑是否需要扩大结冰风洞的玻璃窗口;如果机翼有上反角的存在,在截取模型时则应将机翼放平切割;如果机翼有负扭转角,会导致上表面冰积聚严重。

6.3 气动除冰套研制要求除冰套装置研制应考虑下列因素:

(1) 除冰套模型的工作模式、充气和排气规律应与原型除冰套相同;

(2) 除冰套模型的材质及加工工艺应与原型除冰套保持一致;

(3) 除冰套面积与机翼/平尾面积的比率应与原型相同(全尺寸模型);

(4) 除冰套与机翼/平尾蒙皮的间隙(0.5~1.0mm)与原型相同;

(5) 充气气体的湿度。在飞行试验过程中从发动机的引气没有湿度,而结冰风洞试验过程中给除冰套模型充气气体的湿度(含有水分)会影响除冰套模型的正常工作状态,因此,结冰风洞试验所用充气泵应具有水分过滤功能或配装水分过滤设备。

如果由原型除冰套生产厂家承担除冰套模型的研制将是一个不错的选择。当然,试验中直接使用完整的原型除冰套更是一个简单实用的方法,因为其无需考虑模型的配套气囊(气罐)。

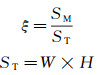

7 结冰风洞试验 7.1 气动除冰套充/排气规律验证气动除冰套模型充气和排气规律必须在结冰风洞中进行试验验证。通过一个嵌入式压力传感器和一个视频显示系统监视充气和排气规律,视频显示系统用于显示结冰风洞试验数据的获取和控制系统,获得的压力曲线(红色虚线)应与原型除冰套压力曲线(绿色实线)进行对比验证,如图 1所示。

|

| 图 1 除冰套模型压力曲线与除冰套原型压力曲线对比 Fig.1 The pressure curve of de-icing boot model contrasts with the pressure curve of prototype de-icing boot |

《Y12F飞机飞行手册》“正常操作程序”章节中规定:“在进入结冰环境时启动除冰套工作”。因此在结冰风洞试验中,当模拟结冰云的水滴开始喷射时,要同时启动除冰套开始循环工作,其工作模式只有一种, 即周期1min的循环工作模式。

7.2 试验流程(1) 调整试验模型迎角,在适当位置摆放好标牌,打开摄像机;

(2) 开启结冰风洞、冷却器,待试验段风速、静温达到目标值并稳定后,记录风速、静温;

(3) 打开喷雾系统并激活气动除冰套开始计时,记录试验段液态水含量、平均水滴直径、气动除冰套膨胀压力数据;

(4) 观测结冰和除冰过程,根据需要进行拍照,记录试验状态(含标牌)或控制台所指示的试验状态;

(5) 待达到预定结冰状态后,立即关停结冰风洞、冷却器、喷雾系统和引射阀;

(6) 打开带有加热装置的窗门,进入风洞,开始采集冰形数据;

(7) 在试验模型前缘适当位置(建议模型前缘中间位置),沿顺气流方向插入热刀融化冰积聚得到冰截面;

(8) 在热刀插入位置插入贴有方格纸的卡钳尺(或纸质卡板),用描图笔沿冰截面轮廓描绘冰形,得到冰描图;

(9) 用直尺测量冰截面的结冰厚度,用卷尺测量结冰区域,并记录在冰描图上;

(10) 将砂纸与冰形表面对比,选出与冰形表面粗超度相似的砂纸,并将此砂纸靠近对应冰形拍摄照片,同时在冰描图上标注冰形表面粗糙度;

(11) 重复(7)~(10)步骤采集其他典型位置的冰形数据;

冰形数据采集完毕后,用高温热气除冰枪清除试验模型表面的残冰、液态水迹等以保持表面状态,准备进行下一状态的试验。

7.3 数据采集对于每项结冰风洞试验应进行完整详细记录,以确保试验数据无任何遗漏,试验采用冰描图、照片和视频的形式记录试验数据。在结冰风洞试验过程中,摄像机安装在试验段的适当位置(如左侧和顶部)以获得观察气动除冰套的最佳视角,并保持焦距、缩放比例、视屏分辨率等设置不变,以保证视频记录的冰积聚生长和脱落特性以及气动除冰套工作情况的连贯性以及各试验状态之间的统一性。用高分辨率数字相机记录试验状态和试验结果,包括静温、风速、液态水含量、水滴直径,以及试验模型的迎角、循环时间和次数等。冰形获取可参考2种测量方法:

(1) 冰形描图

冰形描图是用描图笔沿冰截面描绘冰形,并标注冰形尺寸、冰形表面粗糙度、冰积聚范围及冰形相对位置。切冰位置的选取也是对临界冰形位置的判断,考虑结冰云分布的均匀性影响,冰形描图主要在风洞试验段中间区域进行。理论上临界冰形只选一个即可,但是实际情况却并非如此简单,因为临界冰形的甄别判断有时比较困难,为了更好地记录冰形沿展向的平均形状,或为记录残留冰的总体分布情况,应根据具体情况选取1个或更多典型位置进行切冰,分别描绘获得临界冰形图或近似临界冰形图。还有一种方法是根据具体情况在某些典型位置进行切冰,并将不同位置冰切面的严重冰积聚进行组合,形成一个相对保守的临界冰形图(拼凑临界冰形)。

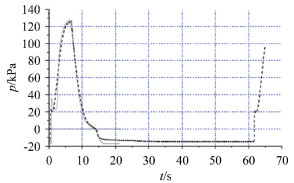

冰形粗糙度,将各种型号的砂纸(金刚砂样板)与冰形表面进行目测对比,找出与冰形表面粗糙度相似的砂纸,将二者对比结果拍摄照片留存(如图 2所示),并将粗糙度记录在冰形描图上。

|

| 图 2 冰形表面粗糙度(右)与砂纸对比照片 Fig.2 The roughness comparison between ice shape surface (right) and the sandpaper (left) |

对于冰积聚较少的冰(可能是由于冰积聚时间短或者处于除冰套后方等),因为冰形厚度较小,难以绘制冰描图,其形状可用相同粗糙度的砂纸标示,但应测量冰积聚范围并记录在冰形描图上。

(2) 直接铸模法

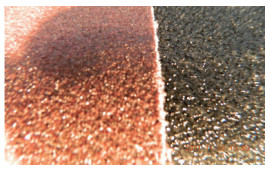

临界冰形可采用直接铸模的方法获取,即通过向铸模木箱内注入某种胶体,然后将铸模木箱按压在结有冰形的试验模型前缘,当铸模木箱内的胶体凝固后即得到相应的冰形。冰形铸模示意图如图 3所示。

|

| 图 3 结冰风洞试验的冰形铸模示意图 Fig.3 Diagram for ice shape moulds |

(1) 首先对气动除冰套在结冰风洞试验所考察的临界状态中是否能够有效地膨胀除冰进行评估。然后将试验所获得的循环冰、残留冰制成冰形模型安装到全机模型上进行常规干空气测力风洞试验(或CFD计算),评估带有冰积聚的飞机是否能够安全飞行。

(2) 选取临界冰形的方法一般采用结冰数值模拟软件[16-21]、常规干空气测力风洞试验或二者结合。将在结冰风洞试验中获得的各种冰形进行分析,根据分析结果选取对气动力影响比较大的冰形安装到全机模型上进行常规干空气测力风洞试验(或CFD计算),评估飞机在整个飞行包线内各飞行阶段能否安全飞行,某飞行阶段内使飞机安全性下降最严重的冰形就是该飞行状态的临界冰形。

9 结束语结合型号飞机的结冰风洞试验工程经验,研究总结了适航条款解读、目标试验状态设定、设备选择、试验状态等效转换、模型研制、风洞试验等验证流程,构建了一套气动除冰飞机结冰风洞试验适航审定方法,有效地指导了Y12F飞机除防冰系统的适航审定工作,并获得了CAAC和FAA双方审查肯定。

随着适航规章的不断修订完善和新型防除冰系统的探索创新,当前我国的地面试验模拟能力还不够完备,对于新增的适航条款认知也不够清晰,还需要在过冷大水滴结冰、旋翼航空器结冰、新型防除冰系统的适航验证方面继续开展深入研究,在模拟方法与技术途径上取得突破,以形成能够指导航空器申请方制定系统完善的适航验证方法与流程,同时也为CAAC的适航审查提供参考和借鉴。

| [1] |

Smalley C L. Certification of Part 23 airplanes for flight in icing conditions[R]. FAA: AC23. 1419-2D, 2007.

|

| [2] |

Potapczuk M G. Lewice E: an Euler based ice accretion code[R]. NASA-TM-105389, 1992.

|

| [3] |

Ruff G A, Berkowitz B M. Users manual for the NASA Lewis ice accretion prediction code (Lewice)[R]. NASA-CR-185129, 1990.

|

| [4] |

Brandi V, Mingione G. Ice accretion prediction on multi-element airfoils[R]. AIAA-1997-0177, 1997.

|

| [5] |

Croce G, Beaugendre H, Habashi W G. CHT3D: FENSAP-ICE conjugate heat transfer computations with droplet impingement and runback effects[R]. AIAA-2002-0386, 2002.

|

| [6] |

Bartlett C S. An empirical look at tolerances in setting icing test conditions with particular application to icing similitude[R]. DOT/FAA/CT-87/31 and AEDC-TR-87-23, 1988.

|

| [7] |

Bragg M, Broeren A, Addy H, et al. Airfoil ice-accretion aerodynamics simulation[R]. AIAA-2007-85, 2007.

|

| [8] |

Cabler S J M. Aircraft ice protection[R]. FAA: AC20-73A, 2006.

|

| [9] |

中国民用航空局.航空器型号合格审定程序: AP-21-AA-2011-03-R4[S].北京: 中国民用航空局航空器适航审定司, 2011.

|

| [10] |

Jones A R, Lewis W. Recommended values of meteorological factors to be considered in the design of aircraft ice-prevention equipment[R]. NACA-TN-1855, 1949.

|

| [11] |

Hacker P T, Dorsch R G. A summary of meteorological conditions associated with aircraft icing and a proposed method of selecting design criterions for ice-protection equipment[R]. NACA-TN-2569, 1951.

|

| [12] |

Lewis W, Bergrun N R. A probability analysis of the meteorological factors conductive to aircraft icing in the United States[R]. NACA-TN-2738, 1952.

|

| [13] |

Gent R W, Dart N P, Cansdale J T. Aircraft icing[J]. Phil Trans R Soc Lon A, 2000, 358: 2873-2911. DOI:10.1098/rsta.2000.0689 |

| [14] |

中国民用航空局.运输类飞机适航标准: CCAR-25-R4[S].北京: 中国民用航空局政策法规司, 2011.

|

| [15] |

Pellicano Paul. Supercooled large droplet (SLD) icing and certification of Part 23 airplanes[C]//Proc of the FAA 2009 Small Airplane Directorate Program Managers Meeting. 2009.

|

| [16] |

Broeren A P, Bragg M B. Effect of residual and intercycle ice accretions on airfoil performance[R]. DOT/FAA/AR-02/68, 2002.

|

| [17] |

Pellicano P. Residual and inter-cycle ice for lower-speed aircraft with pneumatic boots[R]. AIAA-2007-1090, 2007.

|

| [18] |

Rios M, Riley J T, Dumont C J. A study of intercycle, residual, and preactivation ice accretion[R]. AIAA-2001-0089, 2001.

|

| [19] |

Broeren A P, Bragg M B, Addy H E. Effect of intercycle ice accretions on airfoil performance[J]. Journal of Aircraft, 2004, 41(1): 165-174. DOI:10.2514/1.1683 |

| [20] |

Addy H E, Potatpczuk M G, Sheldon D W. Modern airfoil ice accretions[R]. AIAA-97-0174, 1997.

|

| [21] |

Bragg M B, Broeren A P, Blumenthal L A. Iced-airfoil aero-dynamics[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2005, 41: 323-362. DOI:10.1016/j.paerosci.2005.07.001 |

| [22] |

Broeren A, Bragg M B. Effect of airfoil geometry on performance with simulated intercycle ice accretions[J]. Journal of Aircraft, 2005, 42(1): 121-130. DOI:10.2514/1.4734 |

| [23] |

Sae Society of Automotive Engineers. Calibration and acceptance of icing wind tunnels: SAE ARP 5905-2003[S]. AC-9C Aircraft Icing Technology Committee, 2003.

|

| [24] |

Pellicano Paul. Guidance for new airplane icing certification projects[C]//Proc of the SAE 2007 Aircraft & Engine Icing International Conference. 2007.

|

| [25] |

Kind R J. Scaling of icing tests:a review of recent progress[J]. AIAA Journal, 2003, 41(8): 1421-1428. DOI:10.2514/2.2120 |

| [26] |

Anderson D N. Rime-, mixed-and glaze-ice evaluations of three scaling laws[R]. AIAA-94-0718, 1994.

|

| [27] |

Anderson D N. Manual of scaling methods[R]. NASA/CR-2004-212875, 2004.

|

| [28] |

中国民用航空局.正常类、实用类、特技类和通勤类飞机适航规定: CCAR-23-R3[S].北京: 中国民用航空局飞行标准司, 2005.

|