对于军用、民用大型飞机,为避免在起飞迎角状态下机身擦地,通常都需要采用上翘后体。在飞行过程中,由于气流经过上翘后体产生横向流动和边界层分离,易形成漩涡流动,通常会在后体下表面脱出一对反向旋转的对称涡结构,称为“后体脱体涡对”,也可以叫做“后体主涡”[1-2];在尾翼(尤其是平尾)翼尖位置也会产生涡系结构。这些涡系结构的产生及其在尾迹中的生长演化,会对飞机的飞行产生诱导阻力,同时升力也会有一定程度的减小[3-4]。因此,对后体涡系演化机理展开研究有重要的意义。

对于飞机后体与尾迹中的涡结构,已有广泛的研究。Epstein等[5-6]的实验得到了上翘后体清晰的脱体涡对结构,当雷诺数改变时,涡结构的特征不发生明显变化。Gentile等[7]的实验中,圆柱形的后体比前机身截面半径小,在二者交界面产生的脱体涡系沿流向发展,最后重新附着到后体上,且重新附着的位置随后体半径与长度而变化。近些年出现了对C-130运输机后体涡系的数值模拟和实验研究[8-12], 对称的后体主涡在机身两侧分别诱导出了次级涡结构,主涡与次级涡在向下游移动的过程中融合并缓慢消散,同时纵向上移。

对于后体减阻,有许多措施是通过影响后体涡系的演化(降低涡旋强度等)来减小后体阻力的,通常采用涡流发生器[13]、导流片[14]等方式。Jackson等[15]采用吹气的方式对后体涡结构进行主动控制,使后体涡对在演化过程中远离后体表面,并且减小了涡核尺寸和涡旋强度。

上述这些研究,或集中于无尾翼的单独后体模型,或研究有尾翼的实际飞机后体。实际上,后体模型有无尾翼,尤其是有无平尾,涡结构的演化有着很大不同。平尾的存在,增加了一对平尾翼尖涡以及一些次级涡结构(但后体涡系并不是这些涡结构的简单叠加),这些增加的涡结构,从相互作用的机理上影响了原有后体涡系的演化。

黄涛等[16]通过烟线/激光片光显示的方法,从流动分离的角度,研究尾翼对后体流动特性的影响,但并未关注涡结构。Wang等[17]通过数值模拟方法,研究了简单上翘后体模型的涡系,得到了典型的四涡结构,对不同平尾布局,涡之间有不同的相互作用模式。

综上所述,平尾翼尖涡会对后体涡系的演化产生显著影响,关于这一问题少有深入的研究;而涡的变化又会影响诱导阻力,因此,研究涡结构与相互作用,对于飞机减阻设计来说,有重要意义;利用实验方法同时研究平尾翼尖涡与后体脱体涡,这样的尝试较少,本文将从这一角度,研究涡系的演化与相互作用。

本文基于涡之间的相互作用,采用PIV实验方法,在风洞中对单独后体和加装不同展长平尾的后体分别展开实验,研究平尾产生的翼尖涡(HTV,horizontal tail tip vortex)和后体主涡(APV,afterbody primary vortex)的动力学特征,重点关注HTV对APV的影响。

1 实验方法实验在上海交通大学的回流式风洞中进行,如图 1所示。风洞稳定风速范围为5~100m/s,湍流度为0.5%。实验中使用简化的飞机后体模型,采用二维PIV方法,拍摄与来流方向垂直的截面上的流场。

|

| 图 1 回流式风洞 Fig.1 Return-flow wind tunnel |

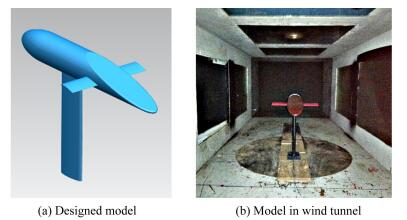

Wang等[17]对简化后体的涡系结构预先展开了数值模拟研究,本文用到的机身模型与其一致,为简化的无机翼飞机机身,前段为钝头旋成体,后段为简单斜劈的飞机后体模型。模型总长为660mm,直径为100mm,其中前段机身长320mm,后体长340mm,以15°角向上斜切。该模型与Jackson等人研究用到的后体模型也类似[15]。按照后体各几何参数的定义[18],本文后体的长细比为3.4,收缩比为0.128,扁平度为2.21,上翘角为10.85°。

本文分别对无平尾的单独后体、加装不同展长平尾的后体进行了实验研究。加装的平尾为简单的NACA 0012平直机翼,展长分别为50与100mm(从平尾翼根处开始测量),弦长60mm,安装在距离前后机身分界线50mm的位置(从平尾前缘量起),前缘位于机身中心水平面上,安装角-10°。

因后体脱体涡系产生自斜劈后体的下表面,为避免支撑件对后体流场可能带来的影响,实验中将机身模型上下倒置,采用反向“背撑”的方式支承在风洞下壁面上,如图 2所示。

|

| 图 2 后体实验模型 Fig.2 Afterbody model for testing |

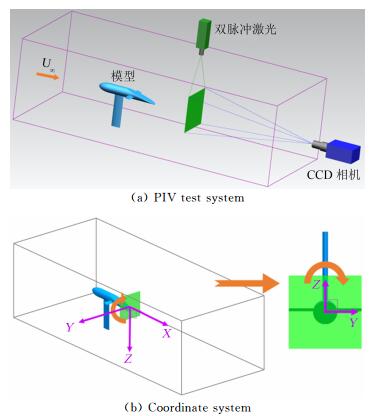

实验采用二维PIV方法采集流场信息。一台双脉冲Nd:YAG激光器连续发射两束200mJ的激光,波长532nm。激光从风洞上部向下发射,片光源3mm厚。在下游远场处,放置一台PCO 2000高分辨率CCD相机(Nikon 100mm 1 :1.4D定焦镜头),拍摄垂直于来流方向的激光截面。示踪粒子为乙二醇加热雾化后的颗粒,粒径1~5μm。

实验系统如图 3(a)所示。风洞截面为1.2m×0.9m矩形,由后体实验模型造成的风洞阻塞度为1.5%。CCD相机与激光器通过信号同步器连接,采样周期为1s,相机画幅2048pixel×2048pixel,空间分辨率0.17mm/pixel。

|

| 图 3 实验系统示意图 Fig.3 Sketch of experimental devices |

本文的坐标系如图 3(b)所示,以机身尾缘所在的垂直来流的截面为X=0截面,该截面与机身中心轴线的交点为坐标原点。为方便描述实验结果,本文将拍摄得到的照片沿X轴旋转180°后再做处理,相当于将倒置的飞机模型翻转回正常的飞行姿态,即Z轴正方向指向机身的上表面而非风洞的上壁面。

激光面分别设置在机身后体壁面所在截面(X < 0)与尾迹截面(X>0)中。对于每一种工况,在壁面阶段分别拍摄X=-60、-120、-180、-240、-300mm等5个截面,即X/L=-0.18、-0.35、-0.53、-0.71、-0.88,L为后体部分轴向长度(340mm);在尾迹阶段拍摄X/L=0、0.5、1.0……3.5等8个截面。

对于每个截面,均连续拍摄不少于200对粒子图像,进行PIV后处理,然后再将200对图像得到的流场数据进行平均,得到本文结果。

实验分别在20、25和30m/s风速下进行,基于后体轴向长度的雷诺数分别为4.37×105、5.46×105、6.55×105,机身迎角为0°。平尾展长分别为0(无平尾)、50和100mm。实验的工况如表 1所示。

| Model | HT span/ mm |

Flow speed/ (m·s-1) |

Re |

| HT000 | 0 | 20 | 4.37×105 |

| HT000 | 0 | 25 | 5.46×105 |

| HT000 | 0 | 30 | 6.55×105 |

| HT050 | 50 | 20 | 4.37×105 |

| HT050 | 50 | 25 | 5.46×105 |

| HT050 | 50 | 30 | 6.55×105 |

| HT100 | 100 | 20 | 4.37×105 |

| HT100 | 100 | 25 | 5.46×105 |

| HT100 | 100 | 30 | 6.55×105 |

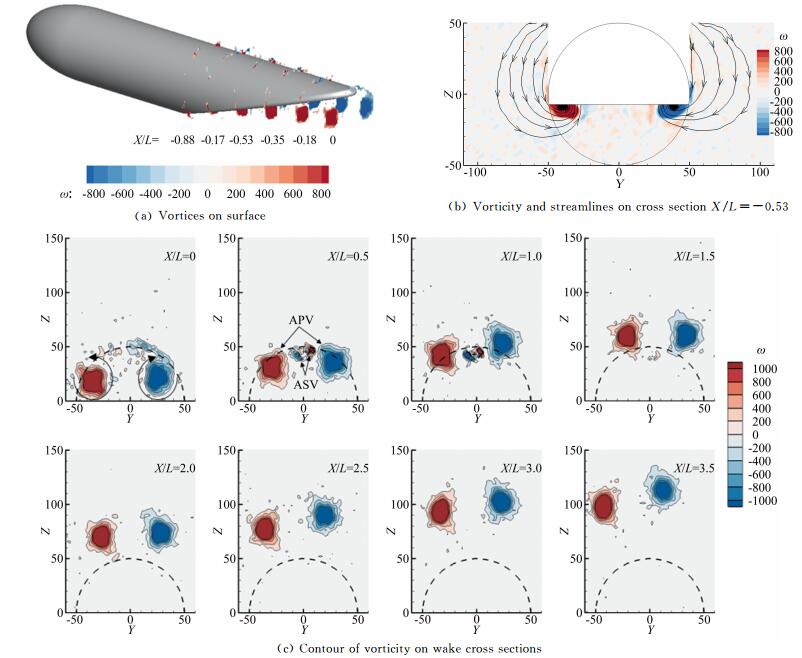

图 4展示了无平尾的单独后体在25m/s工况下的实验结果。

|

| 图 4 单独后体的涡量云图(v=25m/s) Fig.4 Contour of vorticity for afterbody without horizonal tail (v=25m/s) |

如图 4(a)所示,在X/L=-0.88截面,后体两侧流体就已经开始向下卷积,此时尚未形成完整的涡结构。如图 4(b)所示,在X/L=-0.53截面,可观察到清晰对称的后体主涡(APV)结构,此时涡对尚未脱离后体下表面,直到X/L=-0.18截面,APV脱离表面,并继续向上移动。

图 4(c)为尾迹阶段不同截面的涡量云图。图中虚线圆为机身在该截面的投影。如图所示,随着流向发展,APV有明显的向上移动的趋势。

需要指出的是:尽管APV在理论上是一对左右对称的涡[17],但实际的APV,由于其非定常特性,在实际空气中受到湍流、侧风以及模型安装误差等影响,不可能是完全对称的涡结构。本文的实验结果中,APV以及后文的平尾翼尖涡(HTV),基本左右对称,但两个涡的具体位置仍会有所差异。

实验还观察到了一对后体次级涡(ASV,afterbody secondary vortex)。在X/L=0截面,来流刚刚完全脱离后体表面,此时后体下表面的边界层与上表面的边界层同时在尾缘附近脱离表面,形成一定的涡旋结构,因此在尾缘附近有一定涡量存在。沿着流向发展,这些流体在APV的诱导下,逐渐形成了一对完整的小涡结构,分别与同侧的APV反向旋转。在X/L=0.5与X/L=1.0截面,可以看到一对清晰的后体次级涡(ASV)。这一对涡在X/L=1.5截面以后便逐渐消散,分别融合到了同侧的APV中[17]。

另外,实验为了捕捉到APV与HTV的全部演化过程,相机拍摄的范围较大,难以清晰地捕捉后体次级涡(ASV)的具体形态和详细动力学参数。本文将不对ASV做定量化分析。若要分析ASV的具体特征,还需要进一步缩小拍摄范围进行实验。

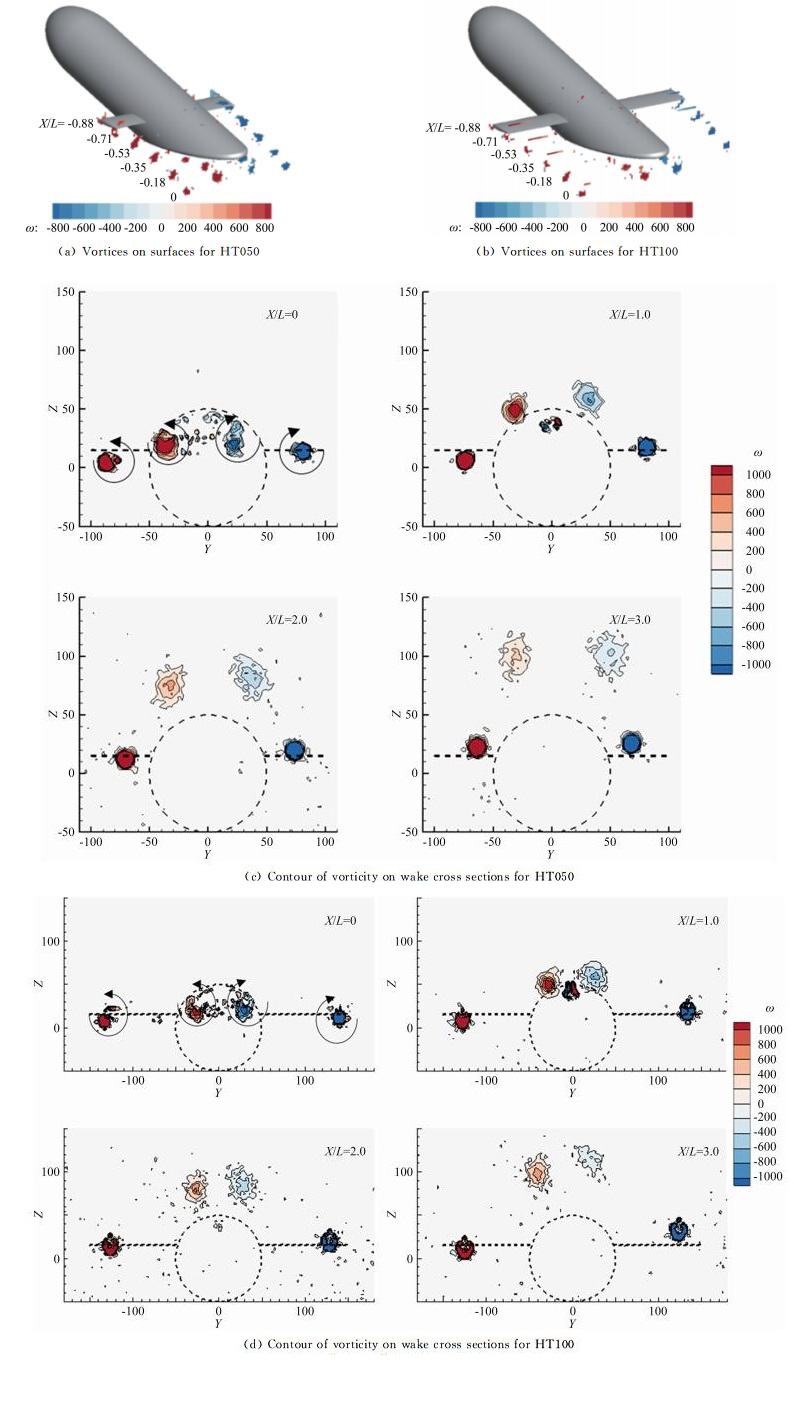

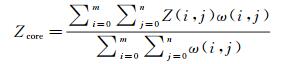

2.2 带平尾后体的涡系结构图 5展示了有平尾后体在25m/s工况下的实验结果。图中虚线圆和两侧虚线分别表示机身和平尾后缘在该截面的投影。

|

| 图 5 带平尾后体的涡量云图(v=25m/s) Fig.5 Contour of vorticity for afterbodies with horizonal tail (v=25m/s) |

如图 5(a)、(b)所示,加装平尾后,与单独后体类似,后体两侧流体向下卷积形成APV,随后脱离后体表面并继续向上移动。来流流过平尾,在平尾翼尖处形成一对平尾翼尖涡(HTV),与同侧APV旋转方向相同。APV与HTV形成了文献[17]中提到的典型的四涡结构。

到了尾迹阶段,如图 5(c)、(d)所示,沿来流方向,HTV向上、向内侧移动。APV也有向上移动的趋势;但与单独后体不同的是,APV在向上移动的同时,还向机身两侧移动,即两侧APV之间的展向距离增大。与无平尾时相比,APV的涡旋强度大幅减小。而HTV的涡量,总体上始终大于APV。

HT050与HT100的实验结果中也同样出现了后体次级涡(ASV)结构。

加装平尾后,平尾翼尖涡(HTV)变成了涡系中强度较大的涡结构,而后体主涡(APV)的强度则大幅减小,运动趋势也有所变化。

3 结果分析与讨论 3.1 平尾翼尖涡对后体主涡的影响带平尾的后体,有着典型的四涡结构,涡之间的相互作用,会改变涡的位置和涡旋强度。随着涡沿流向移动,后体主涡APV的位置上移;加装平尾后,两侧的APV还有沿展向外移的趋势。

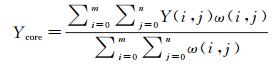

图 6给出了APV与HTV的涡核中心位置(涡心位置)的变化轨迹。涡心位置由涡量重心法确定:

(1)

(1)

(2)

(2)

|

| 图 6 涡心位置轨迹图(v=25m/s) Fig.6 Trails of vortex cores (v=25m/s) |

这样求得的涡心位置,是一阶涡量矩的中心。涡区域所有点关于涡心的一阶涡量矩为零。

两侧的APV与HTV分别接近对称,取对称涡的Z坐标平均值Zave作为涡心的竖直位置,取对称涡的Y坐标绝对值的平均值|Y|ave(同时也是两个涡之间展向距离的一半)作为涡心的展向位置。本文将涡心位置坐标无量纲化:

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

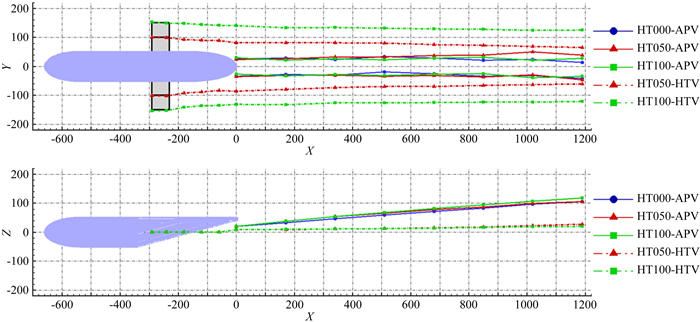

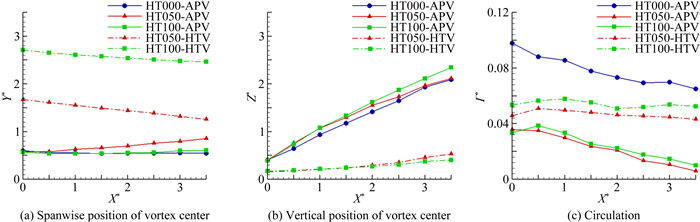

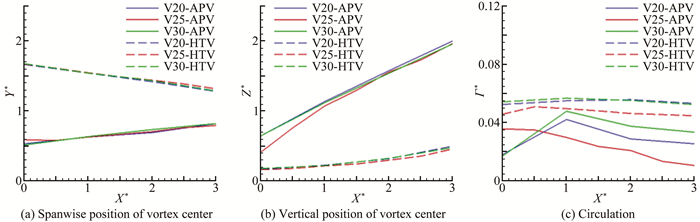

式中,L为后体部分轴向长度,R为机身半径。图 7(a)、(b)为涡心无量纲位置的变化曲线。

|

| 图 7 后体主涡与平尾翼尖涡涡心位置与环量的变化曲线(v=25m/s) Fig.7 Evolution of vortex center and circulation of APVs & HTVs (v=25m/s) |

如图 6和图 7(b)所示,3种后体模型的APV涡心均沿Z方向竖直向上移动,Z*随X*的增大线性增大, 且平尾展长较长时,APV的位置相对靠上。加装平尾,使APV上移趋势增大的同时,也明显沿展向外扩,如图 7(a)所示,单独后体的APV的Y*几乎不发生变化,加装平尾后,Y*随X*的增大而增大;HT050比展长更大的HT100的APV涡心更靠近外侧。

由于后体上翘角的存在,在后体下表面产生了上洗速度,使APV向上移动,这样的移动趋势,一直持续到尾迹中离后体较远的位置。

加装平尾后,根据毕奥-萨伐尔(Biot-Savart)定律,HTV对后体表面和APV附近的流体产生了强烈的诱导速度,该诱导速度的方向指向展向外侧和机身上表面。加装平尾增强了APV涡心的运动趋势,即APV更靠近垂直上方与展向外侧。

同样,APV对HTV也会产生诱导速度,因此,HTV沿流向有向上移动的趋势,同时向内侧移动靠近同侧的APV,即图 7中HTV的Z*随X*的增大而增大,Y*随X*的增大而减小。HT050比HT100的HTV向内和向上的移动趋势更明显。

如上文所述,加装平尾后,平尾翼尖涡(HTV)变成了涡系中强度较大的涡结构,而后体主涡(APV)的涡旋强度则大幅减小。

环量是表征涡旋强度的重要物理量,定义为涡量在指定区域内的面积分

(6)

(6)

对于积分区域(即涡边界)的确定,利用Q准则[19],对每个涡取Q>5000的区域进行积分。对于前文中涡核中心的计算,也采用相同的区域。

考虑到后体涡系结构的对称性,取对称涡的环量的绝对值,并对其进行无量纲化,即

(7)

(7)

式中,v为来流速度。

图 6(c)为APV与HTV无量纲环量沿X方向的变化曲线。对于单独后体,APV环量沿流向逐渐减小。加装平尾后,APV的环量总体上大幅减小,仍然随X增大而逐渐减小;而HTV的环量始终大于APV,且减小缓慢,从X*=0至X*=3.5截面,其环量仅有小幅度下降。HT100比HT050的APV与HTV环量都更大。

加装平尾后,HTV与APV构成的四涡系统中,HTV涡旋强度(环量)较大,在涡系相互作用中占主导,对APV的影响很大。根绝毕奥-萨伐尔定律,诱导速度与涡环量成正比,APV受HTV的影响因而比HTV受APV的影响大,因此,APV涡心的移动趋势比HTV明显,APV环量也被大幅削弱。

平尾展长不同时,因HTV与APV之间的距离发生了变化,相互作用模式有所不同。HT050的涡系之间是文献[17]中提到的HTV占主导的强耦合相互作用,HT100的涡系之间则是HTV占主导的弱耦合相互作用,前者的涡之间相互影响更大。如图 7所示,对HT050,无论是HTV与APV的位置变化趋势,还是二者各自的环量变化趋势,都比HT100要更显著。

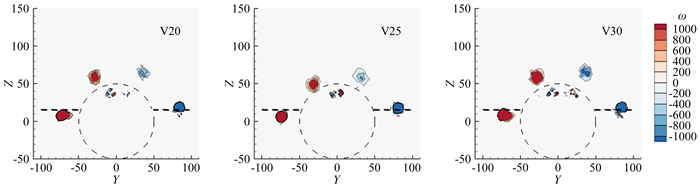

3.2 不同来流速度下的后体涡系结构实验结果表明:在低速环境下,速度对后体涡系结构影响较小。以HT050为例,图 8是X/L=1.0截面上的涡量云图(图中标注V20、V25、V30分别代表实验风速20、25、30m/s,下同),不同风速下的涡系结构一致,HTV与APV的位置分别相同。图 9是APV与HTV无量纲涡心位置与环量沿流向的变化曲线。对于不同速度,HTV与APV的位置变化趋势几乎一致,来流速度不改变涡心位置;HTV与APV的无量纲环量受来流速度的直接影响也较小。

|

| 图 8 不同Re的涡量云图(HT050后体,X/L=1.0截面) Fig.8 Contour of vorticity for different Re (afterbody HT050, cross section X/L=1.0) |

|

| 图 9 不同Re的涡心位置与环量的变化曲线(HT050后体) Fig.9 Evolution of vortex center and circulation for different Re (afterbody HT050) |

本文对加装不同展长平尾的后体进行了PIV实验研究,分析了后体涡系结构的演化特点与相互作用,得到如下结论:

(1) 沿来流方向,后体主涡的涡核中心向上移动。

(2) 加装平尾后,后体主涡的环量大幅减小,平尾翼尖涡的环量大于后体主涡,二者构成典型的四涡结构,平尾翼尖涡在相互作用中占主导。

(3) 沿来流方向,平尾翼尖涡诱导后体主涡向外侧移动,同时加大其向上移动的趋势。

(4) 相比于100mm展长的平尾,50mm展长平尾的翼尖涡对后体主涡影响更大,后体主涡的涡心移动趋势更明显,环量也更小。

(5) 在低速环境下,相同后体构型的涡系结构和各无量纲参数受来流速度的影响较小。

| [1] |

Peake D J, Rainbird W J, Atraghji E G. Three-dimensional flow separations on aircraft and missiles[J]. AIAA Journal, 1972, 10(5): 567-580. DOI:10.2514/3.50159 |

| [2] |

Hallstaff T H, Brune G W. An investigation of civil transport aft body drag using a three-dimensional wake survey method[R]. AIAA-1984-0614, 1984.

|

| [3] |

Britcher C P, Alcorn C W. Interference-free measurements of the subsonic aerodynamics of slanted-base ogive cylinders[J]. AIAA Journal, 1991, 29(4): 520-525. DOI:10.2514/3.10614 |

| [4] |

Bulathsinghala D S, Jackson R, Wang Z, et al. Afterbody vortices of axisymmetric cylinders with a slanted base[J]. Experiments in Fluids, 2017, 58: 60. DOI:10.1007/s00348-017-2343-9 |

| [5] |

Epstein R J, Carbonaro M C, Caudron F. An experimental investigation of the flowfield about an upswept afterbody[R]. AIAA-1994-1840, 1994.

|

| [6] |

Epstein R J, Carbonaro M C, Caudron F. Experimental investigation of the flowfield about an upswept afterbody[J]. Journal of Aircraft, 1994, 31(6): 1281-1290. DOI:10.2514/3.46648 |

| [7] |

Gentile V, Schrijer F F J, van Oudheusden B W, et al. Afterbody effects on axisymmetric base flows[J]. AIAA Journal, 2016, 54(8): 2285-2294. DOI:10.2514/1.J054733 |

| [8] |

Claus M P, Morton S A, Cummings R M, et al. DES turbulence modelling on the C-130 comparison between computational and experimental results[R]. AIAA-2005-884, 2005.

|

| [9] |

Wooten J D Ⅳ, Yechout T R. Wind tunnel evaluation of C-130 drag reduction strakes and in-flight loading prediction[R]. AIAA-2008-348, 2008.

|

| [10] |

Bury Y, Morton S A, Charles R. Experimental investigation of the flow field in the close wake of a simplified C130 shape a model approach of airflow influence on airdrop[R]. AIAA-2008-6415, 2008.

|

| [11] |

Bergeron K, Cassez J F, Bury Y. Computational investigation of the upsweep flow field for a simplified C-130 Shape[R]. AIAA-2009-90, 2009.

|

| [12] |

Bury Y, Jardin T, Kloeckner A. Experimental investigation of the vortical activity in the close wake of a simplified military transport aircraft[J]. Experiments in Fluids, 2013, 54: 1524. DOI:10.1007/s00348-013-1524-4 |

| [13] |

Calarese W, Crisler W P, Gustafson G L. Afterbody drag reduction by vortex generators[R]. AIAA-1985-354, 1985.

|

| [14] |

武宁, 段卓毅, 廖振荣, 等. 大型飞机扁平后体导流片减阻增稳研究[J]. 空气动力学学报, 2012, 30(2): 223-227. Wu N, Duan Z Y, Liao Z R, et al. Research on chine of aerotransport after-body for drag reduction and stability enhancement[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2012, 30(2): 223-227. DOI:10.3969/j.issn.0258-1825.2012.02.016 |

| [15] |

Jackson R, Wang Z, Gursul I. Control of afterbody vortices by blowing[R]. AIAA-2015-2777, 2015.

|

| [16] |

黄涛, 王延奎, 邓学蓥, 等. 尾翼对民机后体流动特性的影响[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(6): 645-648. Huang T, Wang Y K, Deng X Y, et al. Influence of empennage on flow over upswept after-body[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2006, 32(6): 645-648. DOI:10.3969/j.issn.1001-5965.2006.06.005 |

| [17] |

Wang Y K, Qin S Y, Xiang Y, et al. Interaction mechanism of vortex system generated by large civil aircraftafterbody[J]. Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, 2017, 49(1): 67-76. |

| [18] |

张彬乾, 王元元, 段卓毅, 等. 大上翘机身后体设计方法[J]. 航空学报, 2010, 31(10): 1933-1939. Zhang B Q, Wang Y Y, Duan Z Y, et al. Design method for large upswept afterbody transport aircraft[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2010, 31(10): 1933-1939. |

| [19] |

Jeong J, Hussain F. On the Identification of a Vortex[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1995, 285: 69-94. DOI:10.1017/S0022112095000462 |