表面张力是多相系统的重要界面性质, 对泡沫分离、蒸馏、吸附、湿润等过程存在着重要影响, 且广泛存在于船舶与海洋结构物、能源与环境以及化学工业等众多领域[1]。海水中气泡生成及上升运动过程均受到海水表面张力作用[2]。现有的表面张力系数测定95%都是在常压或沸点条件下进行的, 测定方法分为动力学法和静力学法, 动力学测定方法复杂, 精度低, 致使此类测定方法成功应用实例少[3], 因此实际多采用静力学测定法。静力学测定法主要有:毛细管上升法、悬滴法、滴重法、最大气泡压力法等。然而当前研究方法均存在一定程度的弊端, 如:设备复杂, 操作麻烦, 数据处理量大且复杂, 不易控制, 测量读取难等。

海水表面张力系数会随海水盐度的改变而发生变化,通过传统简易方法难以有效测定,需要引用先进的电子及激光技术提高测试精度。陈国华、Mohammed[4]、张鹏[5]等国内外学者分别通过最大泡压法及拉脱法进行海水表面张力系数测量。成娟[6]、Trybula[7]对表面张力系数与浓度关系进行了研究。但测定研究方法操作麻烦,数据误差大,难以准确测定。而且传统的方法只能获取局部小范围海域或单一站点的观测数据,无法实现大范围海域的研究,不利于宏观上的把握。

考虑到当前液体表面张力测量方法的弊端,以及建立不同盐度下海水表面张力系数表征函数的重要性,本文首次提出“基于气泡上浮运动方程的液体表面张力系数测定方法”。该方法的理论基础是:气泡流动状态与气液物性条件密切相关,如气泡在不同盐度海水中生成、上升等运动都会受海水表面张力系数、密度等物理性质影响[8],因此针对气泡在不同盐度海水中形成和上升过程展开研究,建立气泡在不同盐度海水中脱离体积及上升瞬时稳态速度的数学模型。搭建气体水下排放试验台,使用空气和不同盐度的海水分别作为实验的气相和液相,通过高速摄影技术对气泡运动进行实验观察,使用MATLAB编程软件对影像优化处理,在不同盐度条件下,测定气泡生成体积及上浮速度,代入气泡运动模型中,便可推导得到不同盐度下海水表面张力系数表征函数。此函数未来可在大范围海域推广应用,在宏观上为海战场环境建设、海洋环境特征分析等提供科技支撑。

1 理论分析气体在液体中排放上升,经历从孔口处至水面的气泡生成、上浮、破碎或溶解的整个物理过程。气泡形成、上浮是气泡运动过程的重要阶段,气泡脱离体积及气泡上浮速度是2个重要参数。气泡运动参数亦将随液相物性的改变而一定程度发生变化。

气泡在运动过程中,受到的液体曳力及气泡浮力等都与液体性质直接相关。海水粘度、表面张力系数、密度等物理性质都随盐度不同而发生改变。其中海水密度测定较精准且容易,海水粘度系数的量级很小,改变可忽略,然而表面张力系数无法直接通过热力学微分关系式从状态方程导出,测定也必须通过高精度仪器测量。

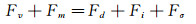

1.1 单气泡脱离体积模型建立气体在低流量下形成气泡时,在液相中会以单气泡形式生成。气泡生长经历膨胀和脱离过程,在膨胀阶段中,气泡上部以等于气泡半径变化率的速度运动,底部与喷孔接触并保持静止。此时气泡所受的主要作用力为:浮力Fv、气体动量力Fm、粘性阻力Fd、表面张力Fσ、压差力Fp、附加质量力Fi。在膨胀阶段结束时刻,应满足下面的受力平衡方程[9],

根据各力的表达式,并结合海水物性与盐度关系,整理可得膨胀结束时刻气泡体积V1的表达式为,

(1)

(1)

式中,ρl、ρg分别是液相和气相的密度,g是重力加速度,V=qvt=πd3/6是气泡体积,qv是气体的体积流量,d是气泡直径,u是气泡中心运动的速度,σ为表面张力系数。

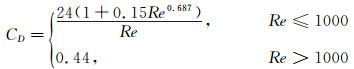

CD是气泡阻力系数,由下式计算,

(2)

(2)

雷诺数Re=ρlud/μl,以Re=1000为高低雷诺数分界点[9],将气泡划分为低雷诺数缓慢上浮及高雷诺数快速上浮2种运动状态。μl为液体的动力粘度系数。海水粘度系数的量级很小,随盐度升高而略微上升,基本可忽略。

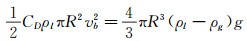

1.2 气泡上升速度模型建立气泡在上浮过程中,作用在气泡表面上的力决定了气泡形状及其上浮速度。当气泡体积不变,以某一稳定速度上浮时,其所受的力仅有浮力和液体粘滞阻力[10],且两者达到平衡,气泡为球形时,满足下式:

(3)

(3)

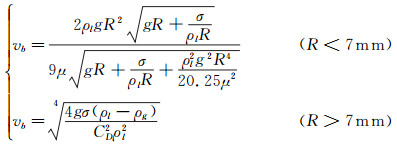

大气泡在上浮过程中尺寸发生变化,根据随之变化的流动形态特征给出函数CD=f(Re)的具体表达式,便得到适用于不同气泡尺度的瞬时稳态上浮速度vb(式中R为气泡等效半径):

(4)

(4)

由上式可见,气相、液相物性,排气气体流量和排气孔直径参数都将直接影响气泡的脱离体积以及气泡的上升速度。气体的密度远小于液体密度,可以忽略。当排放流量及孔径不变时,液体物理性质直接影响气泡脱离体积及瞬时稳态速度。

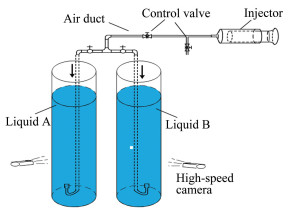

2 实验设计实验研究目的是得出气体所形成的气泡在海水中上升过程的气泡脱离体积及瞬时稳态上升速度。实验装置如图 1所示。利用室温、常压下的气体生成气泡,并调整液体盐度,利用圆柱桶依次反复盛装进行实验。

|

| 图 1 气泡上浮测定实验装置图 Fig.1 Experimental facility of bubble flotation measurement |

在实验室条件下,气泡上浮测定实验装置使用自然光光源、高速摄影技术、图像处理技术等方法对气泡运动实验数据进行获取。分别在不同盐度海水液体中,通过调节阀门,产生不同大小、不同流量的运动气泡源。为方便控制气体流量,注射器由直流电机推动,经测量其可控速度范围约为2~40ml/s。利用短曝光时间高速相机对不同气泡源进行测量分析,研究海水盐度改变对气泡脱离体积及上升速度的影响。

在温度分别为20.3℃、25.1℃,不同盐度的海水中进行气泡运动对比实验。通过调整海盐量,选取海水盐度范围为15‰~40‰,其物性参数如表 1所示。

| Seawater salinity/‰ | Density/(kg·m-3) | Viscosity coefficient /(10-3Pa·s) |

| 15 | 1010.9 | 17.628 |

| 20 | 1014.8 | 17.649 |

| 25 | 1018.6 | 17.662 |

| 30 | 1022.4 | 17.673 |

| 35 | 1026.2 | 17.682 |

| 40 | 1030 | 17.688 |

研究气泡在不同盐度的海水中的生成体积及上升速度规律,并分析其影响因素。

实验步骤如下:

第1步:数据采集。将室温、常压下的气体从注射器经进气管缓慢注入不同盐度海水液体中,形成单气泡上浮运动,高速摄像机对气泡运动进行记录。

第2步:数据存储及图像筛选。所获取气泡运动影像通过电脑屏幕展现,逐帧播放并筛选气泡脱离体积及瞬时稳态上浮速度图像。图像的相邻两帧间隔时间内,根据气泡质心上浮高程计算气泡瞬时稳态上浮速度[11]。

第3步:数据处理。将筛选的气泡运动图像保存为BMP格式,使用MATLAB程序对其进行灰度及二进制转化处理。

气泡从孔口上升一段距离后,受力达到平衡,速度将稳定不变。距离孔口75mm处,气泡即可达到稳定上升状态。本实验为确保气泡有足够上升高度,在300~400mm范围内进行速度测量。

3 海水表面张力系数表征函数的建立对6种盐度海水分别进行15组重复实验,在静水条件下,分别测量计算气泡脱离体积及瞬时稳态上浮速度。为排除可能由人为因素造成的粗大误差,淘汰实验结果中起伏较大的数据,获得每组实验中相近的10组数据,并求取平均值以减小随机误差。

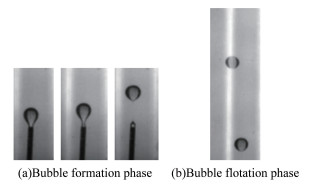

每组实验中所采集的图像,通过编程,转换成灰度归一化图。图 2所示为处理后的气泡生长及上浮过程的典型运动状态照片。在图像处理时需保持气泡质心位置,以降低气泡脱离体积及瞬时稳态上浮速度的计算误差。

|

| 图 2 经处理后的气泡运动状态照片 Fig.2 Images of bubble movement |

以下每组实验所取图像数据计算结果误差率均低于8%,满足实验计算要求。

3.1 实验测定数据(1) 气泡脱离体积

设置喷口直径dh=4mm,此时气泡在非射流情况下生成,处于小半径缓慢运动,为低雷诺数上浮过程。实验时气体体积流量为10ml/s。

在不同盐度海水中进行实验,得到气泡脱离体积,如表 2所示。

| Salinity/‰ | Volume/mm3 | Salinity/‰ | Volume/mm3 |

| 15 | 297.522 | 20 | 290.102 |

| 25 | 284.127 | 30 | 281.368 |

| 35 | 279.851 | 40 | 273.165 |

(2) 气泡上浮速度

不同尺度气泡的瞬时稳态上升速度有所差异,因此针对此种情况,设定2种排气状态。气体喷口直径dh=1mm,气体体积流量5ml/s,此时气泡上浮处于小半径缓慢运动,为低雷诺数上浮过程。调整喷口直径至dh=4mm,气体体积流量10ml/s,此时气泡处于大半径快速运动,为高雷诺数上浮过程。根据气泡瞬时稳态上浮速度模型,以气泡半径7mm为分界,在不同盐度海水液体中进行实验,得到气泡瞬时稳态上浮速度实验数据, 如表 3所示。

| 气泡等效半径R<7mm | 气泡等效半径R>7mm | ||||||

| Salinity/‰ | Velocity(cm/s) | Salinity/‰ | Velocity (cm/s) | Velocity(cm/s) | Salinity/‰ | Velocity(cm/s) | |

| 15 | 24.01 | 20 | 26.19 | 32.74 | 20 | 31.96 | |

| 25 | 26.76 | 30 | 27.19 | 31.30 | 30 | 31.19 | |

| 35 | 28.07 | 40 | 28.06 | 31.02 | 40 | 30.71 | |

(1) 由脱离体积建立函数

实验中测得的气泡脱离体积数据代入到气泡体积模型中,输入实验所处环境初值:空气密度ρl=1.293kg/m3,所处温度分别为20.3℃,25.1℃。在不同盐度海水条件下,表面张力系数如表 4所示。

| Salinity/‰ | Surface tension coefficient at 20.3℃/(mN·m-1) | Surface tension coefficient at 25.1℃/(mN·m-1) |

| 15 | 73.15284 | 72.40355 |

| 20 | 73.23027 | 72.5014 |

| 25 | 73.2689 | 72.5721 |

| 30 | 73.38591 | 72.63967 |

| 35 | 73.45324 | 72.71793 |

| 40 | 73.52156 | 72.7817 |

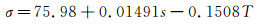

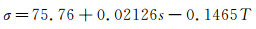

将温度T,盐度s,表面张力系数σ进行多元线性拟合,获得拟合曲线为:

(5)

(5)

该模型拟合和方差仅为0.003733,说明数据预测较成功,拟合效果好。

(2) 由上浮速度建立函数

将实验中测得的气泡上升速度代入气泡速度模型中,输入实验所处环境初值,所处温度分别为20.3℃及25.1℃,在不同盐度海水条件下,表面张力系数如表 5所示。

| 气泡等效半径R<7mm | 气泡等效半径R>7mm | ||||

| Salinity/‰ | Surface tension coefficient at 20.3℃/(mN·m-1) | Surface tension coefficient at 25.1℃/(mN·m-1) | Surface tension coefficient at 20.3℃/(mN·m-1) | Surface tension coefficient at 25.1℃/(mN·m-1) | |

| 15 | 73.16371 | 72.41422 | 73.26371 | 72.51422 | |

| 20 | 73.2281 | 72.5014 | 73.1281 | 72.5014 | |

| 25 | 73.2689 | 72.5691 | 73.2689 | 72.5991 | |

| 30 | 73.38917 | 72.65131 | 73.48917 | 72.67131 | |

| 35 | 73.43267 | 72.72152 | 73.53267 | 72.82152 | |

| 40 | 73.52156 | 72.7791 | 73.52156 | 72.8791 | |

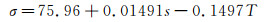

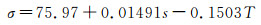

将温度T,盐度s,表面张力系数σ进行多元线性拟合,获得拟合曲线为:

(6)

(6)

该模型拟合和方差仅为0.00496,说明数据预测较成功,拟合效果好。

将温度T,盐度s,表面张力系数σ进行多元线性拟合,获得拟合曲线为:

(7)

(7)

该模型拟合和方差为0.2214,说明实验测得数据起伏大,数据拟合效果不理想。

由3种拟合公式可以看出,非射流情况下气泡生成及上浮,当气泡处于小半径、缓慢流动、低雷诺数运动过程时,表面张力影响气泡表面扩张及膨胀,继而影响气泡脱离体积;而且表面张力会影响气泡形状,使上浮所受阻力及浮力改变,从而影响上浮速度。因此在气泡脱离及缓慢上浮的2个阶段,表面张力系数对气泡影响作用明显,使2个拟合公式基本吻合,效果理想。且拟合和方差小,数据与模型偏离程度低。

然而随着气泡半径增大,中高速上浮时,气泡处于高雷诺数上浮状态,气体体积流量的提高会出现多次气相聚并,气泡脱离体积增大,其形状相应变化为椭球形甚至球帽形。此时气泡阻力升高,阻力极大地影响了气泡上升行为,成为粘性阻力控制体系,表面张力对气泡运动影响减弱。因此在此阶段,数据起伏大,公式拟合效果不够理想,拟合和方差大,数据偏离程度高。因此不同盐度下海水表面张力系数的表征函数建立中,只采用气泡低雷诺数运动数据,而且气泡缓慢上浮过程降低了实验数据采集难度。

将低雷诺数时2个拟合公式数据进行合并,获得不同盐度下海水表面张力系数的表征函数式为:

(8)

(8)

为验证影响关系公式正确性,将文献[12-13]中盐度为34‰、35‰、37‰下的海水表面张力系数与本文模型数据进行比对,误差率低于2%,其误差来源主要为:

(1) 气体间存在温度差及浓度差,气泡在上升过程中,气液间存在不等温传热及传质过程。因此气泡体积有所减小。

(2) MATLAB对实验图像进行处理后,边界的获取存在一定程度偏离。

(3) 模型的建立过程中,忽略Basset力、压差力[14]等影响极小的力,以及气泡某些受力建立在经验或半经验公式基础上,都会影响气泡运动模型的准确性。

(4) 本实验中,使用电子盐度计进行测量,其数据读取精度及可靠性不及高技术盐度测量方法如:微波遥感技术、光纤传感技术等[15]。

(5) 文中通过选取实验图像,进行二维化速度计算,而气泡速度实际上是三维矢量,因此在测量过程中存在误差。文献[16]通过实验研究发现气泡半径大于4mm的气泡呈直线式上升。因此在实验中,通过选取合适生成体积、脱离速度缓慢的气泡,使其尽量沿直线上浮,可有效降低该部分误差影响。

本文研究模型可以有效获得海水盐度对表面张力系数的影响关系,且计算测量方式简单,准确率较高,测定便捷。利用计算式,可求得不同海水盐度相应的表面张力系数,从而为军事、化工等诸领域工程应用中海水物性改变提供参考依据。

4 结论对实验采集照片进行处理,获得不同海水盐度下气泡脱离体积及瞬时稳态上浮速度实验数据,将其代入至气泡运动模型中,得到的主要结论如下。

(1) 气流流速较低的非射流工况时,气泡处于小半径、缓慢上浮、低雷诺数流动。此时表面张力极大影响着气泡脱离体积及瞬时稳态上浮速度,因此数据可用于不同盐度下海水表面张力系数的表征函数拟合,效果理想,拟合和方差小,数据与模型偏离程度低。

(2) 当气泡处于大半径、快速上浮、高雷诺数过程时,气泡阻力系数升高,阻力极大地影响了气泡上升行为,表面张力对气泡运动影响减弱,因此在此阶段,数据起伏大,公式拟合效果不够理想,数据不适用。

基于气泡上浮运动方程的液体表面张力系数测定方法,相较于其他手段,具有测定仪器简便、方法灵活、精度高等特点。此方法能够获得海水在不同盐度下的表面张力系数方程,该方程可在大范围海域内进行推广应用。

| [1] | 朱英昊, 康娟, 桑涛, 等. 基于光纤干涉法的液体表面张力系数测量及温度影响研究[J]. 光电子·激光, 2015(1): 130–134. Zhu Y H, Kang J, Sang T, et al. Liquid surface tension coefficient measurement and temperature impact based on optical interference method[J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2015(1): 130–134. |

| [2] | Zhang X B, Xiang S J, Cao Q, et al. Effects of surface tension on bubble growth in an extensive uniformly superheated liquid[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 30: 3191–3198. |

| [3] | 赵贯甲, 毕胜山, 吴江涛. 表面光散射法液体黏度和表面张力实验系统研制[J]. 工程热物理学报, 2015(1): 36–40. Zhao J S, Bi S S, Wu J T. Liquid viscosity and surface tension measurement under saturated condition with surface laser light scattering method[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2015(1): 36–40. |

| [4] | Mohammed I U, Deeni Y, Hapca S M, et al. Predicting the minimum liquid surface tension activity of pseudomonads expressing biosurfactants[J]. Letters in Applied Microbiology, 2015, 60(1): 37–43. DOI:10.1111/lam.2014.60.issue-1 |

| [5] | 张鹏. 海水表面张力的研究[J]. 山西师范大学学报(自然科学版), 2011(4): 44–45. Zhang P. Study on the surface tension of sea water[J]. Journal of Shanxi Normal University Natural Science Edition, 2011(4): 44–45. |

| [6] | 成娟, 李玲, 刘科. 液体表面张力系数与浓度的关系实验研究[J]. 中国测试, 2014(3): 32–34. Cheng J, Li L, Liu K. Study on the relationship between liquid surface tension and concentration[J]. China Measurement & Test, 2014(3): 32–34. DOI:10.11857/j.issn.1674-5124.2014.03.009 |

| [7] | Trybula M E, Gancarz T, Gasior W. Density, surface tension and viscosity of liquid binary Al-Zn and ternary Al-Li-Zn alloys[J]. Fluid Phase Equilibria, 2016, 421: 39–48. |

| [8] | Zhang X B, Xiang S J, Cao X L, et al. Effects of surface tension on bubble growth in an extensive uniformly superheated liquid[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 30: 3191–3198. |

| [9] | 田恒斗, 金良安, 王涌, 等. 考虑单气泡运动特性的舰船尾流气泡分布研究[J]. 兵工学报, 2011(9): 1126–1130. Tian H D, Jin L A, Wang Y, et al. Study on wake bubble distribution based on single bubble motion characteristics[J]. Acta Armamentarii, 2011(9): 1126–1130. |

| [10] | 薛婷, 孟欣东, 张涛. 气液两相流中气泡形态及运动特征参数提取[J]. 光电子·激光, 2010(8): 1218–1221. Xue T, Meng X D, Zhang T. Extraction of bubble shape and motion feature parameters in the gas-liquid two-phase flow[J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2010(8): 1218–1221. |

| [11] | 代晓巍, 金良安, 迟卫, 等. 基于双向图像的水中上升气泡溶解速率分析技术[J]. 化工学报, 2011(2): 315–320. Dai X W, Jin L A, Chi W, et al. Analysis technique to dissolution rate of rising bubble in water based on two-direction images[J]. CIESC Journal, 2011(2): 315–320. |

| [12] | Chen B B, Zou D H. Altered seawater salinity levels affected growth and photosynthesis of Ulva fasciata(Ulvales, Chlorophyta)germlings[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2015(8): 108–113. |

| [13] | 陈世哲, 刘世萱, 范秀涛, 等. 基于棱镜模型多次折射法的海水盐度检测系统[J]. 光学学报, 2011(7): 22–26. Chen S Z, Liu S X, Fan X T, et al. Seawater salinity measurement system based on prism model multi-refraction[J]. Acta Optica Sinica, 2011(7): 22–26. |

| [14] | 田恒斗, 金良安, 迟卫, 等. Basset力对液体中易溶性气泡运动的影响[J]. 力学学报, 2011(4): 680–687. Tian H D, Jin L A, Chi W, et al. Impact of basset force on the movement of soluble bubble in fluid[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2011(4): 680–687. DOI:10.6052/0459-1879-2011-4-lxxb2010-069 |

| [15] | 赵勇, 胡开博, 陈世哲, 等. 海水盐度检测技术的最新进展[J]. 光电工程, 2008(11): 38–44. Zhao Y, Hu K B, Chen S Z, et al. Recent development of the seawater salinity measurement technology[J]. Opto-Electronic Engineering, 2008(11): 38–44. DOI:10.3969/j.issn.1003-501X.2008.11.009 |

| [16] | 程文, 周孝德, 郭瑾珑, 等. 水中气泡上升速度的实验研究[J]. 西安理工大学学报, 2000, 16(1): 57–60. Chen W, Zhou X D, Guo J L, et al. Experimental study of the velocity of bubble rising in water[J]. Journal of Xi'an University of Technology, 2000, 16(1): 57–60. |