飞机通过测量自身与大气之间的作用力及飞机所在位置的大气数据参数(如静压和温度等),通过大气数据计算机[1]处理得到飞机飞行参数,如飞行速度、高度、马赫数和升降速度等。这些参数的准确性对飞机安全飞行至关重要,如1996年10月20日,由于地勤没有去除机身上的静压孔护条,导致秘鲁航空的603航班B757客机在秘鲁利马坠毁,机上乘客与机组人员共70人无一幸免。

大气数据参数测量一般通过传感器获得,测量飞机静压所采用的传感器主要有机身表面静压孔以及全静压管。本文研究的是常见于现役大中型亚声速民用运输类飞机的机身表面静压孔。

飞机静压孔测量自身当地的静压,这与飞机所处高度层的环境静压具有一定的偏差,此偏差称为位置误差[2]。静压孔气动布局的理想位置是位置误差为0的机身位置,但静压孔的位置误差受静压孔在机身上的安装位置、马赫数和气流方向以及飞机构型变化的影响,因此即使选取最优的安装位置,位置误差依然存在。可以通过大气数据计算机修正位置误差,修正后采用静压计算得到的飞机高度和速度必须满足民用飞机适航条款要求[3](CCAR-25.1323、CCAR-25.1325以及CCAR-91附录D)。

国外已有不少文献资料[4-9]对飞行器静压测量校准进行了研究,涉及了误差源分析、测量装置选取、安装定位和试飞校准等方面的工作。国内洪都航空集团汤黄华[10-11]对军机机身静压孔的设计要求、选位安装及检验试飞等进行了较全面的研究;钱国宇[12]等对突出机体外的气动补偿空速管进行了研究;孟博[13]对跨声速、高超声速的嵌入式大气数据系统(FADS)进行了研究。但针对民机静压孔静压管布局以及修正研究较少。

为降低飞机静压修正难度以及准确度,本文提出民机气动布局设计的指导原则,根据CFD计算确定静压孔安装位置,建立风洞试验验证的试验方法,从而为大气数据计算机的静压修正提供依据,具有较强的工程实践意义。

1 静压孔气动布局原则机身静压孔一般布置在机头和前机身上,且为了避免不同构型的影响,一般都布置在远离机翼的地方。静压孔测量的静压ps与自由流的真实p∞之间的比值pr可以表征当地静压偏离环境静压的程度。

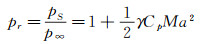

(1)

(1)

针对研究的亚声速民机范畴内,沿机身对称面对称安装的静压孔pr主要受飞机马赫数、迎角和构型的影响[14]。因此为保证静压修正的简便性和准确性,静压孔气动布局应尽量满足以下3个气动设计原则:

(1) 静压信号随迎角信号变化不敏感,以减小迎角精度带来的静压误差;

(2) 静压信号随马赫数的变化规律简单,以降低修正过程的复杂性;

(3) 静压信号受侧滑角的影响尽可能小,以降低飞机侧滑时的静压误差。

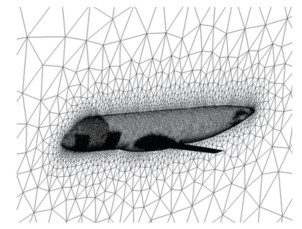

2 CFD计算与分析 2.1 计算网格与方法针对某在研型号飞机的飞行包线,进行表 1工况下的CFD计算。计算采用商用软件ANSYS CFX,采用基于压力的全隐式离散格式,SST湍流模型,计算网格如图 1所示[14]。

| Ma | α/(°) |

| 0.2 | 7 |

| 0.3 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

| 0.4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

| 0.5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

| 0.6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

| 0.7 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

| 0.785 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |

| 0.82 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |

|

| 图 1 CFD计算网格 Fig.1 Mesh for CFD computation |

研究机身表面静压孔位置误差对马赫数和迎角的敏感度,将表 1中CFD计算结果作为目标统计量进行统计处理。同一马赫数,机身同一位置不同迎角下的结果作为一组统计样本,计算其样本方差,可以表征静压信号随迎角信号变化的敏感度。同一迎角,机身同一位置不同马赫数下的结果作为一组统计样本,计算其样本方差,可以表征静压信号随马赫数变化的敏感度。因为

(2)

(2)

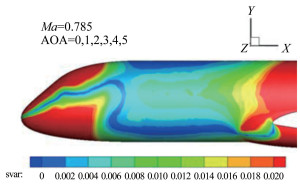

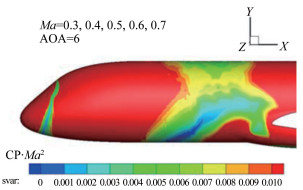

式中:γ为比热比,Cp为压力系数。因此同一马赫数下不同迎角下Cp结果的离散度可以表征pr随迎角的敏感度,CpMa2的离散度可以表征pr随马赫数的敏感度。图 2和3分别给出Cp随迎角变化和CpMa2随马赫数变化的样本方差云图[14]。图中深蓝色区域是符合静压孔布局气动原则的理想区域。受飞机实际机体结构或其他设备布置的限制,初步确定静压孔布局位置。

|

| 图 2 Cp样本方差(Ma=0.785) Fig.2 Variance contour of Cp(Ma=0.785) |

|

| 图 3 CpMa2样本方差(AOA=6°) Fig.3 Variance contour of CpMa2(AOA=6°) |

根据静压孔气动布局原则确定的静压孔位置需要采用风洞试验进行验证。本文中风洞试验研究静压孔测量静压随迎角变化规律以及不同飞机构型对静压孔测量静压的影响。不同飞机构型对静压孔测量静压的影响量对大气数据软件中的静压修正(SSEC)具有重要的意义。

3.1 试验风洞与模型风洞试验在中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所的FL-12低速风洞中进行。FL-12风洞为单回流式闭口试验段低速风洞,试验段长8m、宽4m、高3m,横截面为切角矩形,试验段中心截面有效面积10.72m2。试验风速为70m/s,试验压力为常压。

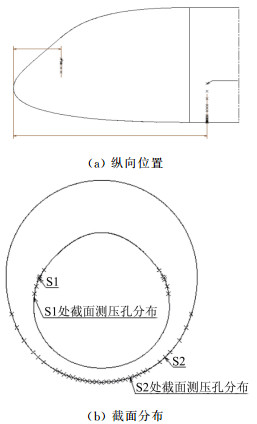

试验模型为简化的大部件机身+机翼模型,模型比例1:10,采用全金属制成,主要由机身(含翼身整流)、机翼(KINK以内部分,含相应增升装置)构成。模型拟采用单点腹部支撑方式进行试验。试验时具体测压孔的分布如图 4。在此比例下,以平均气动弦长为参考的试验雷诺数为:2.05×106。试验时具体测压孔的分布见图 4。S1所在站位测压孔个数为12,左右对称分布,从上往下第3个测压孔为S1静压孔所在位置;S2所在站位测压孔个数为33,左右对称分布,从上往下第5个测压孔为S2静压孔所在位置。

|

| 图 4 试验时测压孔分布 Fig.4 Distribution of static ports |

以巡航构型(基准)为试验模型,进行测压重复性试验,获得风洞试验测量静压精度以及静压孔随迎角变化规律。着陆构型下静压孔测量值与基准相比,获得襟缝翼对静压孔的影响;模型内侧扰流板打开50°时静压孔测量值与基准相比较,获得扰流板对静压孔的影响;起落架放下时静压孔测量值与基准相比较,获得起落架对静压孔的影响;安装地板,研究地效对静压孔测量值的影响。

本文试验中所使用的迎角角度为0°、3°、6°、9°、12°和15°,下文以A1代替。

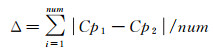

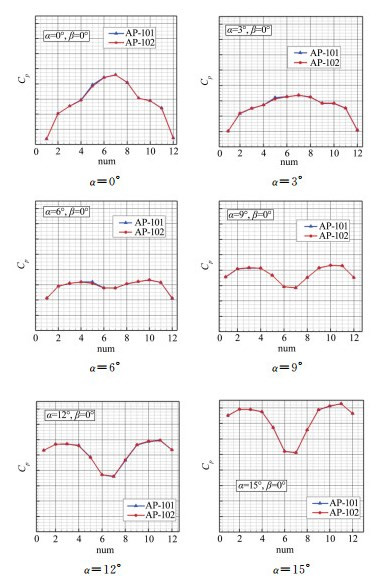

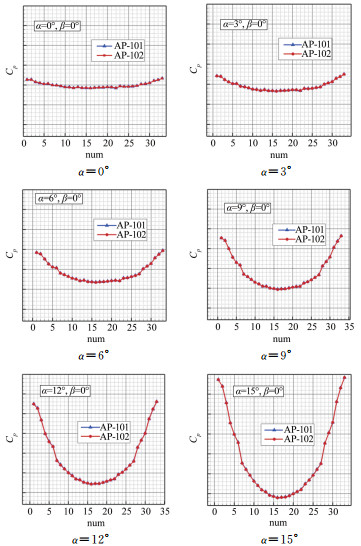

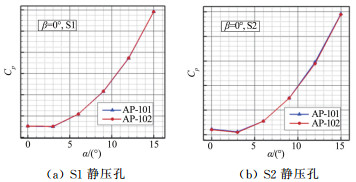

3.3 试验结果 3.3.1 测压重复性试验模型采用巡航构型(基准),试验状态为AOA=A1,β=0°。试验结果如图 5~7所示,图 5为S1静压孔站位所有测压孔的测量数据,图 6为S2静压孔站位所有测压孔的测量数据,图 7(a)为静压孔S1处的试验结果,图 7(b)为静压孔S2处的试验结果。对试验结果进行处理,按下列方法计算风洞测压重复性精度

(3)

(3)

|

| 图 5 S1静压孔站位测压孔处的静压值(β=0°) Fig.5 Pressure at static ports (S1) (β=0°) |

|

| 图 6 S2静压孔站位测压孔处的静压值(β=0°) Fig.6 Pressure at static ports (S2) (β=0°) |

|

| 图 7 静压孔测量静压随迎角变化规律 Fig.7 Pressure variation with AOA at static ports |

式中:num为一次测压试验所有有效测压点个数;Cp1,Cp2为2次对比测压试验的压力系数值。

其中,有效测压点的判断方法为求出2次对比测压试验所有测压点差量的平均值,如果某一测压点的差值小于平均值的5倍,则此点为有效测压点。由此计算可得,风洞测压重复性精度为0.0002。结果表明,测压重复性较好,试验具有较高的可靠性。

图 7表明静压孔S1和S2处压力系数随迎角变化规律简单,后续对飞机大气数据软件进行修正补偿,修正简单可靠。

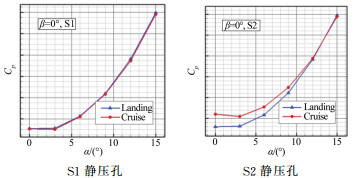

3.3.2 襟缝翼影响试验模型采用飞机着陆构型,试验状态为AOA=A1,无侧滑。图 8为着陆构型与巡航构型下静压孔处静压测量值对比。从图 8中可以看出,与巡航构型相比,着陆构型对S1静压孔测量值随迎角变化规律影响较小;对S2静压孔测量值随迎角变化规律影响较大;这是由于静压孔S1位置远离机翼,S2位置相对机翼较近,结果符合理论。按公式(3) 计算可得,襟缝翼对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0013,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0046。

|

| 图 8 着陆构型与巡航构型下静压孔测量值对比 Fig.8 Pressure variation with AOA at static ports (Landing vs. Cruise) |

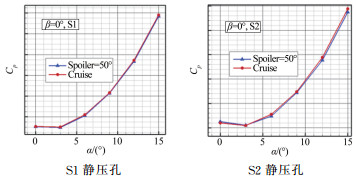

模型内侧扰流板打开50°,研究扰流板对静压孔测量静压值的影响。试验状态为AOA=A1,无侧滑,图 9为试验结果。试验结果表明,相比于巡航构型,内侧扰流板打开50°时,静压孔测量静压值变化较小,因此,本文研究的飞机静压修正无需进行扰流板修正。按公式(3) 计算可得,扰流板对S1,S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0011。

|

| 图 9 扰流板打开与巡航构型下静压孔测量值对比 Fig.9 Pressure variation with AOA at static ports (with Spoiler vs. Cruise) |

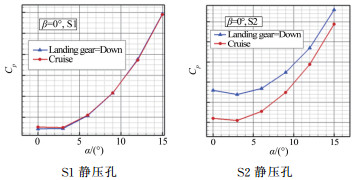

为研究起落架放下对静压孔测量值的影响,试验模型将前起落架放下,试验状态分别为AOA=A1,无侧滑。图 10显示了前起落架放下对静压孔测量值的影响。结果可以看出,起落架放下对S1静压测量影响较小,对S2静压测量影响较大。这是因为静压孔S1布置位置在机头远离起落架,而静压孔S2在机身,相对靠近起落架。按公式(3) 计算可得,前起落架放下对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0015,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0172。

|

| 图 10 前起落架放下与巡航构型下静压孔测量值对比 Fig.10 Pressure variation with AOA at static ports (Landing Gear down vs. Cruise) |

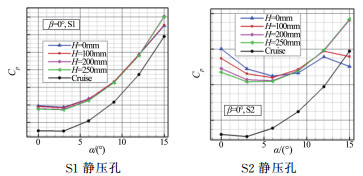

研究地效对静压孔测量影响的试验装置见,试验状态为AOA=A1,无侧滑,试验结果如图 11所示。需要说明的是,定义飞机0高度为机翼根弦距地板高度为350mm。图 11中,AOA=15°时,由于迎角很大,地板与S2的距离较小,因此出现了跳变,结果不具有参考性。试验结果表明地效影响较大。按公式(3) 计算可得,H=0mm时,地面效应对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0228,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0254;H=100mm时,地面效应对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0224,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0243;H=200mm时,地面效应对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0217,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0241;H=250mm时,地面效应对S1站位处测压孔的压强系数影响为0.0212,对S2站位处测压孔的压强系数影响为0.0237。

|

| 图 11 增加地板与巡航构型下静压孔测量值对比 Fig.11 Pressure variation with AOA at static ports (with Ground vs. Cruise) |

测压试验结果表明根据气动设计原则,采用CFD工具确定的静压孔特性随迎角变化规律简单,这意味着飞机后续SSEC中关于迎角补偿简单和准确。飞机飞行中具有不同的构型,襟缝翼、扰流板、起落架以及地面效应均有可能对机身静压场产生影响,试验得到影响量,采用大气数据软件进行补偿。

4 结论(1) 飞机襟缝翼和扰流板会干扰静压孔,因此为避免此干扰过大,静压孔布置需距离飞机机翼一定的距离。远离机翼处的静压孔可不进行襟缝翼和扰流板的影响修正。

(2) 靠近机身腹部的静压孔布局,采用大气数据计算机进行静压源误差修正时,起落架影响不可忽略。

(3) 飞机采用大气数据计算机进行静压源误差修正时,地效影响不可忽略。

| [1] | Kim W. Air data computers[R]. Avionics News, 2005:46-49. |

| [2] | Edward A, Haering Jr. Air data measurement and calibration[R]. NASA Technical Memorandum 104316, December, 1995. |

| [3] | C. C. A. R. 25-R3. 中国民用航空规章第25部运输类飞机适航标准[S]. 2001. |

| [4] | Gracey W. Measurement of aircraft speed and altitude[R]. NASA Reference Publication 1046, May 1980. |

| [5] | Huston W B. Accuracy of airspeed measurements and flight calibration[R]. NACA Report No.919, 1948. |

| [6] | Cudmundsson S. General aviation aircraft design:applied methods and procedures[M]. Butterworth-Heinemann: , 2013. |

| [7] | Gracey W. Measurement of static pressure on aircraft[R]. NACA Report 1364. |

| [8] | Wuest W. Pressure and flow measurement[R]. AGARD-AG-160-VOLⅡ, 1980. |

| [9] | 汤黄华. K8飞机机身静压盘的选位安装[J]. 洪都科技, 1999, 3: 16–20. Tang H H. Installation of static disk on fuselage of K-8 aircraft[J]. Hongdu Science and Technology, 1999, 3: 16–20. |

| [10] | 汤黄华. 飞机全、静压系统性能指标值的设计要求与检验[J]. 洪都科技, 1992, 1: 6–15. Tang H H. Design requirements and tests for indicator value of aircrafts' total/static pressure system performance[J]. Hongdu Science and Technology, 1992, 1: 6–15. |

| [11] | 钱国宁. 静压源误差修正及其在大气数据计算机的应用[J]. 航空学报, 1989, 10(4): 171–179. Qian G N. Static source error correction and application in air data computer[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 1989, 10(4): 171–179. |

| [12] | 孟博. 跨声速/高超声速大气数据测量技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2011. Meng B. Transonic/hypersonic air data measuring technology research[D]. Nanjing:Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2011. |

| [13] | 孙一峰, 杨士普, 方阳, 等. 民用飞机机身表面静压孔气动布局设计研究[J]. 空气动力学报, 2015, 33(5): 673–677. Sun Y F, Yang S P, Fang Y, et al. Flush static ports placement on a commercial transport aircraft:a design practice from aerodynamic perspectives[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2015, 33(5): 673–677. |

| [14] | 周星, 杨士普, 蒋晓莉. 民用飞机大气传感器低速验证试验研究[J]. 航空工程进展, 2013, 4(1): 43–48. Zhou X, Yang S P, Jiang X L. Study on low-speed verification test of atmospheric sensors of civil aircraft[J]. Advances in Aeronautical Science and Engineering, 2013, 4(1): 43–48. |