2. 中国空气动力研究与发展中心 高速空气动力研究所, 四川 绵阳 621000

2. High Speed Aerodynamics Institute, China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang Sichuan 621000, China

大型飞机是当今社会发展不可或缺的重要航空飞行器,无论是在商业还是军事领域都有极高的战略意义[1]。良好的气动布局是大型飞机获得较高飞行性能和经济性能的前提,因此,在大型飞机的研制过程中获得精准的风洞试验数据显得尤为重要。

在风洞试验中,条带支撑系统具有支撑刚度更高,试验迎角范围更大,支撑干扰较小等优点。尤其是对于大型飞机,机身尾部呈收缩上翘的船尾形布局,采用传统的尾支撑形式会对其尾部流动造成严重的破坏,条带支撑是其理想的支撑形式[1]。

尾支撑和腹支撑等大型飞机常用支撑形式,支撑结构简单,支撑干扰的研究较多,对试验数据的修正也积累了丰富的经验[2]。对于条带或张线等悬挂类支 撑形式,在低速风洞中的应用和研究较多[4-5],而在 高速风洞中支撑干扰特性的研究比较匮乏,一定程度上制约了其在高速风洞中的应用。

目前,国内外关于支撑干扰的研究方法主要有试验方法和数值计算方法[2],试验方法采用辅助支撑和主支撑相结合的方式,得到的干扰量值在工程上比较可信,但试验方法成本较高,且无法观察流场分布,不利于了解产生干扰的机理。数值方法可以方便地得到流场信息,便于分析支撑干扰产生的机理。

本文以中国空气动力研究与发展中心高速所2.4m跨声速风洞(以下简称2.4m风洞)常用的Ty-154标模为研究对象,采用风洞试验与数值计算相结合的方法,对Ty-154模型在有无条带支撑2种情况下的气动特性和流场特征进行了对比分析,总结出了条带支撑对模型试验产生的干扰特点,探讨了条带干扰产生的机理;此外,对比分析了条带支撑与其他常用支撑方式的干扰特点,为工程应用提供了参考。

1 试验方法 1.1 试验模型及风洞研究模型为简化的Ty-154飞机模型,是2.4m风洞大飞机标模之一。如图 1所示,模型展长为1.70682m,平均气动弦长为0.25m,机身长度为1.95963m,零迎角时,在2.4m风洞中的堵塞度约为0.529%。模型为全金属结构,由机头、整体加工的机身中段、机翼、机身尾段、立尾以及高平尾组成。该模 型可同时满足条带支撑和尾部支撑试验条件。图 2给出了模型在2.4m风洞中的安装照片及采用的尾支撑和条带支撑形式。试验采用固定转捩的方式进行[3]。转捩圆柱位置分别为:机翼、平尾和垂尾7%弦线处,机身距头部10%处。

|

| 图 1 Ty-154标模外形尺寸图 Fig.1 Sketch of Ty-154 test model |

|

| 图 2 Ty-154标模条带支撑干扰试验相片 Fig.2 Photo of vane interference correction tests of Ty-154 model |

2.4m风洞是我国自行设计建造的第一座2m量级的大型暂冲式跨声速风洞,试验马赫数范围为0.3~1.4。试验段尺寸为2.4m×2.4m×7m(高×宽×长)。其中条带支撑试验段左右为实壁,上下为开槽壁,槽数n=6,其开槽壁板开闭比变化范围为7.5%~12.5%。

1.2 试验条件试验马赫数范围:Ma=0.4~0.8,迎角范围:α=-4°~8°。雷诺数为Re=2.3×106~4.2×106,随马赫数不同有所变化。

1.3 支撑干扰扣除方法图 3给出了条带支撑干扰试验原理示意图。其中,“状态1”是单纯的“尾支撑”试验,“状态2”是“尾支撑+假条带”试验,“状态2”的气动数据减去“状态1” 的气动数据,就得到“条带支撑”的干扰量。

|

| 图 3 条带支撑干扰试验原理 Fig.3 The method of vane support interference tests |

由于常规尾支杆刚度差,在试验过程中抖动剧烈,与条带支撑组合时模型与“模拟条带”之间容易发生相互碰撞,导致试验数据失真,甚至损坏条带及模型。因此,研究中采用图 2中所示的高强度尾支撑,该支撑自身的干扰量可能较大,仅用来配合条带支撑进行支撑干扰试验。

2 数值方法研究采用有限体积法求解雷诺平均NS方程,无粘通量的离散采用MUSCL-ROE格式,粘性通量采用中心格式,离散方程组的求解采用LU-SGS方法,湍流模型为一方程SA模型。

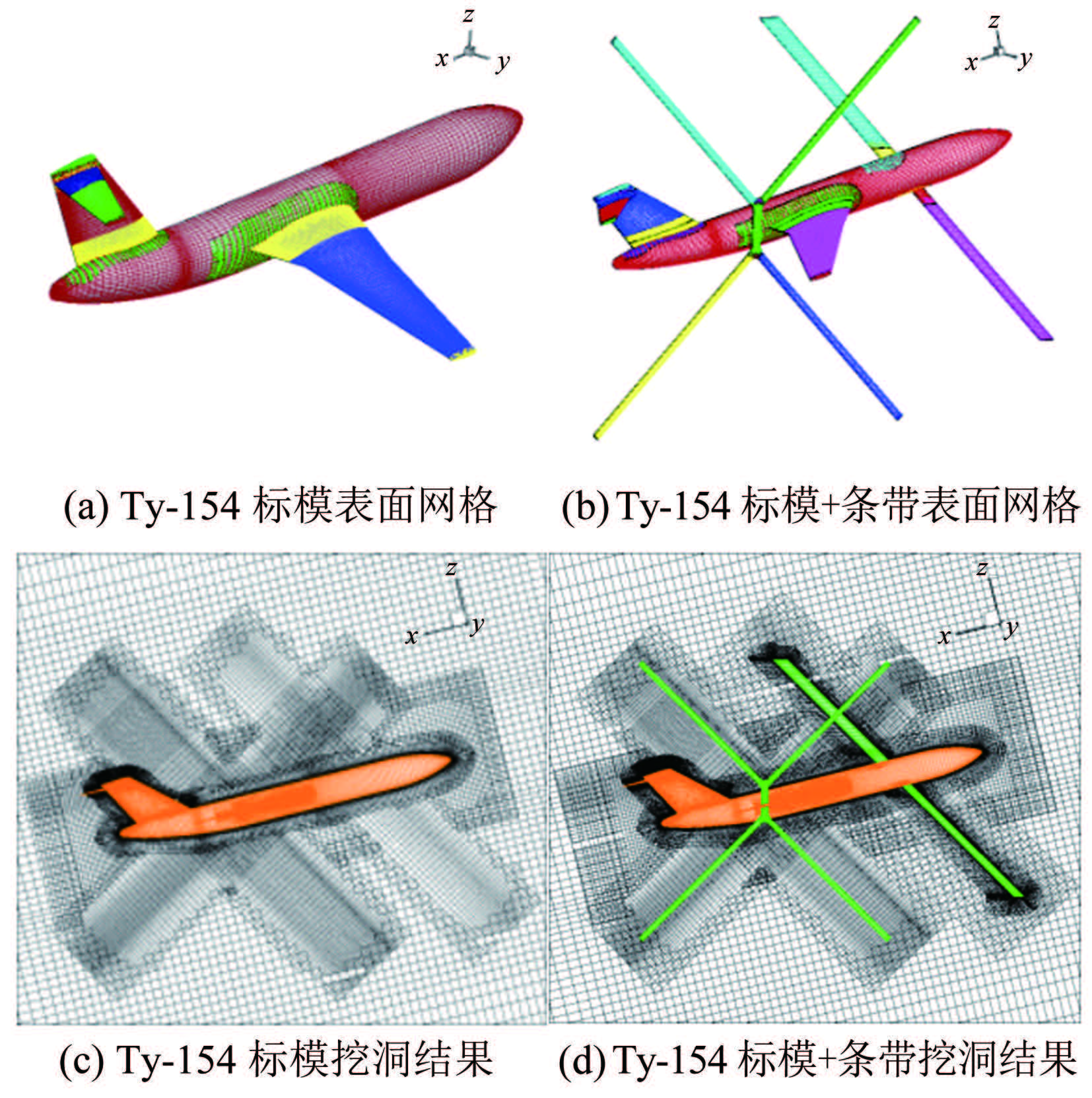

2.1 计算网格研究中需数值模拟Ty-154模型与多种支撑方式组合的状态,且不同迎角下条带与模型间位置是变动的,如采用多块结构网格对计算域进行整体划分,拓扑结构复杂,工作量大。本文选择使用对于处理复杂外形计算域更有优势的多区重叠/嵌套(Chimera)网格方法。将复杂的流动区域分成几何边界比较简单的子区域,各子区域中的计算网格独立生成,彼此存在着重叠或嵌套关系,流场信息通过插值在重叠区边界进行匹配和耦合[9]。

由于研究中仅涉及模型的纵向气动特性,为节省网格计算资源,对半模型进行了网格划分。图 4给出了计算模型表面及对称面网格划分情况,网格单元总量视构型不同从330万~400万不等。在网格划分时,首先生成带支撑的计算网格,无支撑时,仅将支架贴体网格删除,其外围的背景网格保留(图 3未给出),尽最大可能保证了有无支撑网格间的一致性,减少网格因素带来的数值误差。

|

| 图 4 模型表面及对称面网格划分及挖洞结果 Fig.4 Surface and symmetry plane grids of Ty-154 model and hole-cutting results |

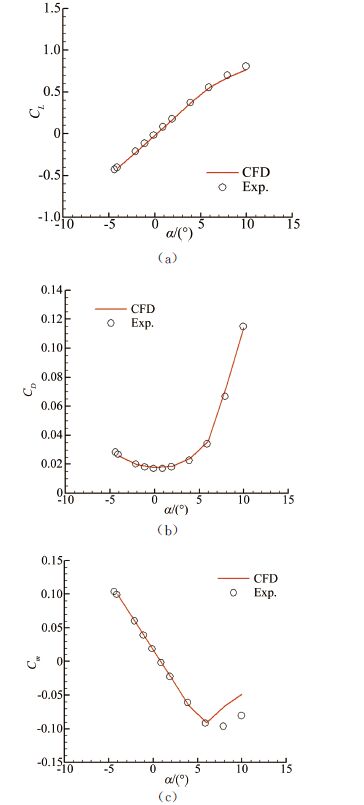

图 5给出了数值模拟与试验结果的对比,包括升力系数(CL)、阻力系数(CD)、和俯仰力矩系数(Cm)随迎角的变化,其中实线是计算结果,圆圈代表试验结果。风洞试验是在2.4m风洞中采用条带悬挂支撑方式进行的,已通过试验方法扣除了支撑干扰量;数值模拟采用单纯的Ty-154模型布局,没有任何支撑方式。

|

| 图 5 Ty-154标模数值计算结果与试验结果的比较(Ma=0.6) Fig.5 Comparison between CFD and experimental results of Ty-154 model (Ma=0.6) |

可以看出数值与试验结果的升阻曲线吻合得很好,只在失速迎角后略有差异;俯仰力矩曲线数值与试验结果变化趋势一致,在α≤5°时,数值结果力矩系数与试验基本一致,考虑到失速迎角后流动分离现象严重,试验结果精准度降低,且基于RANS的数值方法对于分离现象模拟不足,α>5°时力矩差异较为明显。

支撑干扰量计算公式为:

(1)

(1)

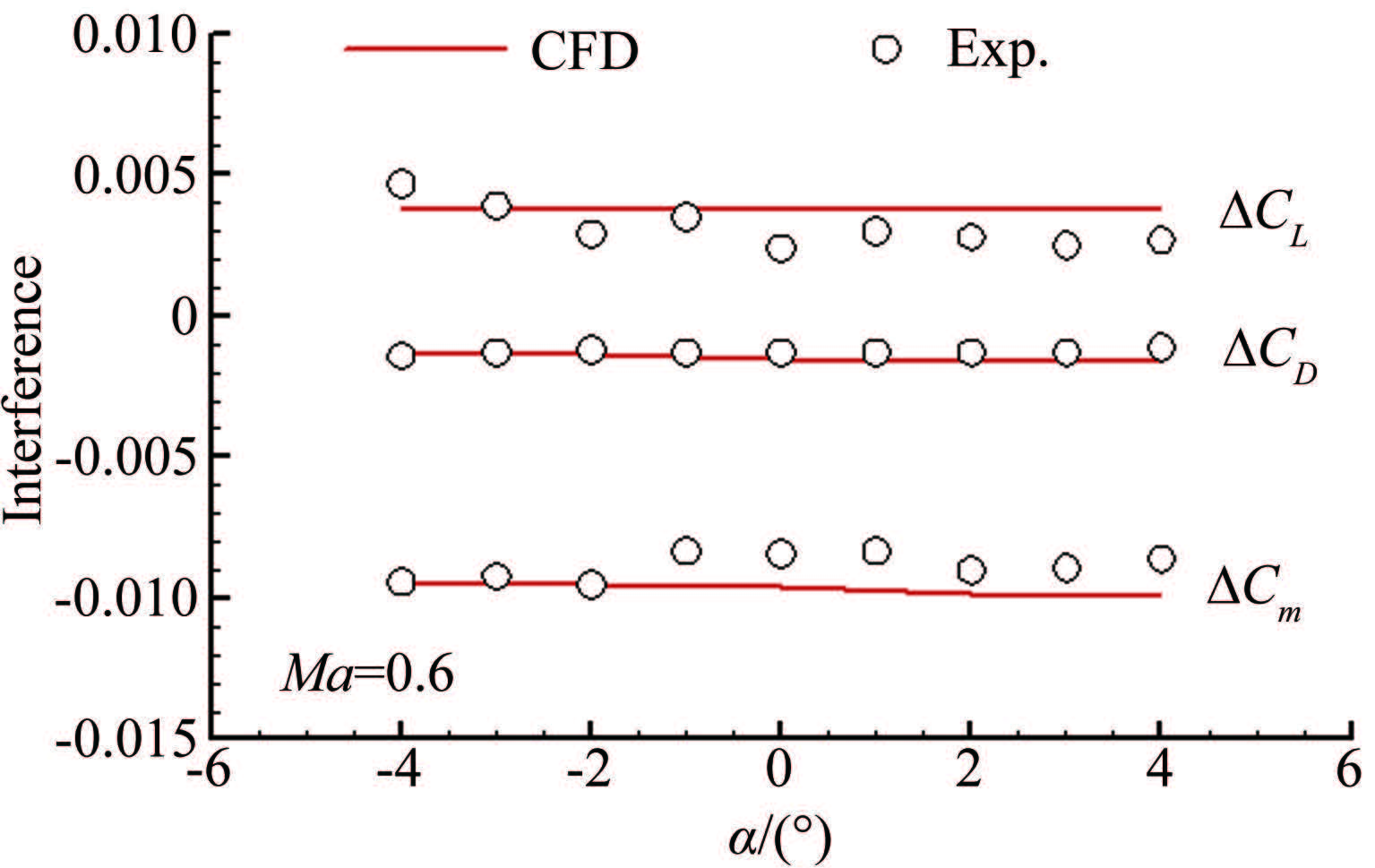

支撑干扰的影响是2组气动特性曲线的差量。图 6中“○”符号代表在2.4m风洞中使用条带支撑作辅助支撑获得的尾支撑干扰量,实线为数值模拟结果,不难看出数值与试验方法得到的干扰量一致性较好。综合以上对比验证,在小迎角(α≤5°)下,采用上述数值方法获取的支撑干扰量有效可靠。

|

| 图 6 尾支撑干扰量数值计算与试验结果的比较(Ma=0.6) Fig.6 Comparison of interference results of sting via CFD and experiments (Ma=0.6) |

通过对试验及数值模拟结果进行分析探讨,总结条带支撑干扰特性及干扰机理如下:

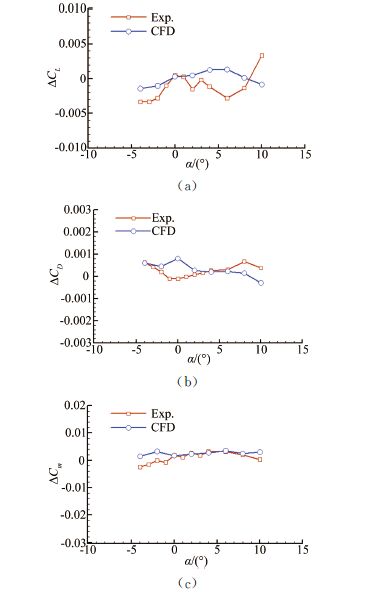

3.1 支撑干扰特点图 7给出了条带支撑干扰量的试验与数值模拟结果对比。不难看出,在小迎角范围内,试验和数值方法得到的条带支撑干扰量基本一致,获得的干扰规律可靠性较高。条带对试验结果的干扰量较小:对升力系数CL的干扰量在0.002以内,随迎角近似呈线性关系;当α≤5°时,试验阻力系数CD增大约0.0005;条带干扰对模型造成一个较小的抬头力矩,ΔCm在0.003附近。

|

| 图 7 条带支撑干扰量数值与试验结果对比 (Ma=0.6) Fig.7 Comparison of interferences results of vane via CFD and experiments (Ma=0.6) |

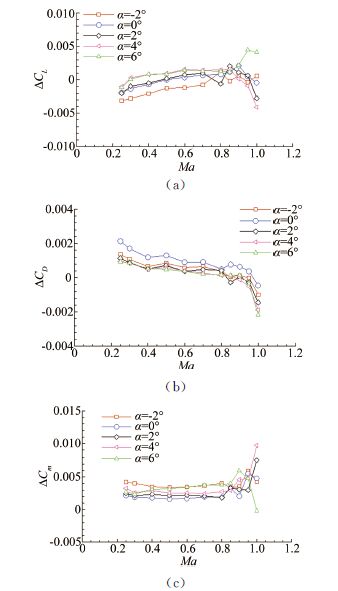

采用数值方法得到了典型迎角下条带支撑干扰随马赫数变化规律。如图 8所示:在 0.4≤ Ma≤0.9范围内,条带支撑干扰量随马赫数变化不明显,但当Ma>0.9时,干扰量开始增大,且规律不定,试验数据可信度降低。亚声速阶段(Ma<0.80),随着马赫数的增大,条带支撑对阻力系数的干扰量有略微降低的趋势。

|

| 图 8 条带支撑干扰量随马赫数变化(数值模拟结果) Fig.8 Interference results of vane against Mach numbers |

以Ma=0.7为例,表 1列出了动、定带干扰量之和与整体条带的干扰量之差。不难看出,在小迎角范 围内,定带和动带造成的干扰量基本满足线性叠加关系,即:

| α | (ΔCL动带+ΔCL定带) -ΔCL条带 | (ΔCD动带+ΔDL定带) -ΔCD条带 |

(ΔCm动带+ΔmL定带) -ΔmD条带 |

| -2° | 0.0002 | -0.0001 | 0.0003 |

| 0° | 0.0002 | -0.0002 | 0.0001 |

| 2° | 0.0003 | -0.0002 | 0.0003 |

| 4° | 0.0001 | -0.0002 | 0.0003 |

| 8° | -0.0003 | -0.0002 | 0.0006 |

(2)

(2)

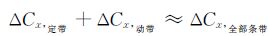

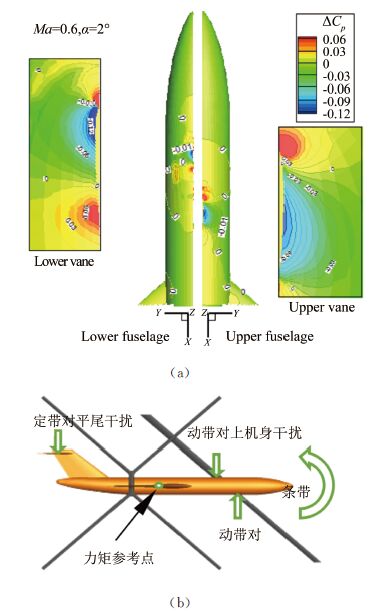

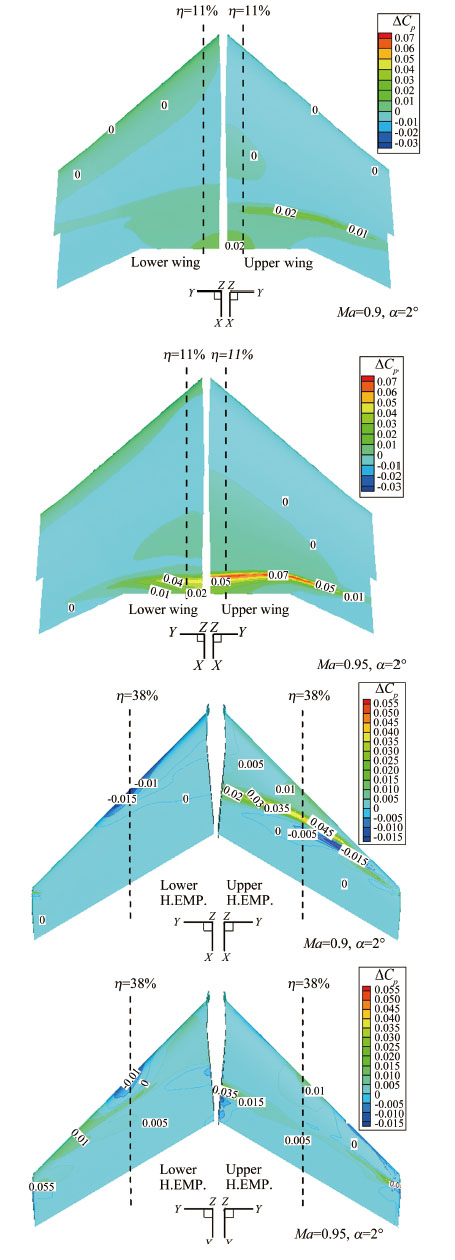

图 9给出了典型状态下条带支撑对模型全机表面压力系数的干扰量分布云图。可以看出,动定带干扰区域有较大的区别。由于条带的厚度很小,模型表面大部分压力分布均未受到干扰或干扰量很小;动带穿模型前机身而过,对模型表面流场的干扰主要集中在前机身对称面附近;而定带的干扰量主要分布在后机身侧面、翼根后缘及后方的平尾表面。

|

| 图 9 条带支撑对模型表面压力系数干扰量ΔCp分布(Ma=0.6,α=2°) Fig.9 Distribution contour of interferences to the pressure coefficient of Ty-154 model surface caused by vane support(Ma=0.6,α=2°) |

综上所述,动、定带造成的干扰之间耦合作用很小,两者是相互独立的,可单独分析其干扰特点。

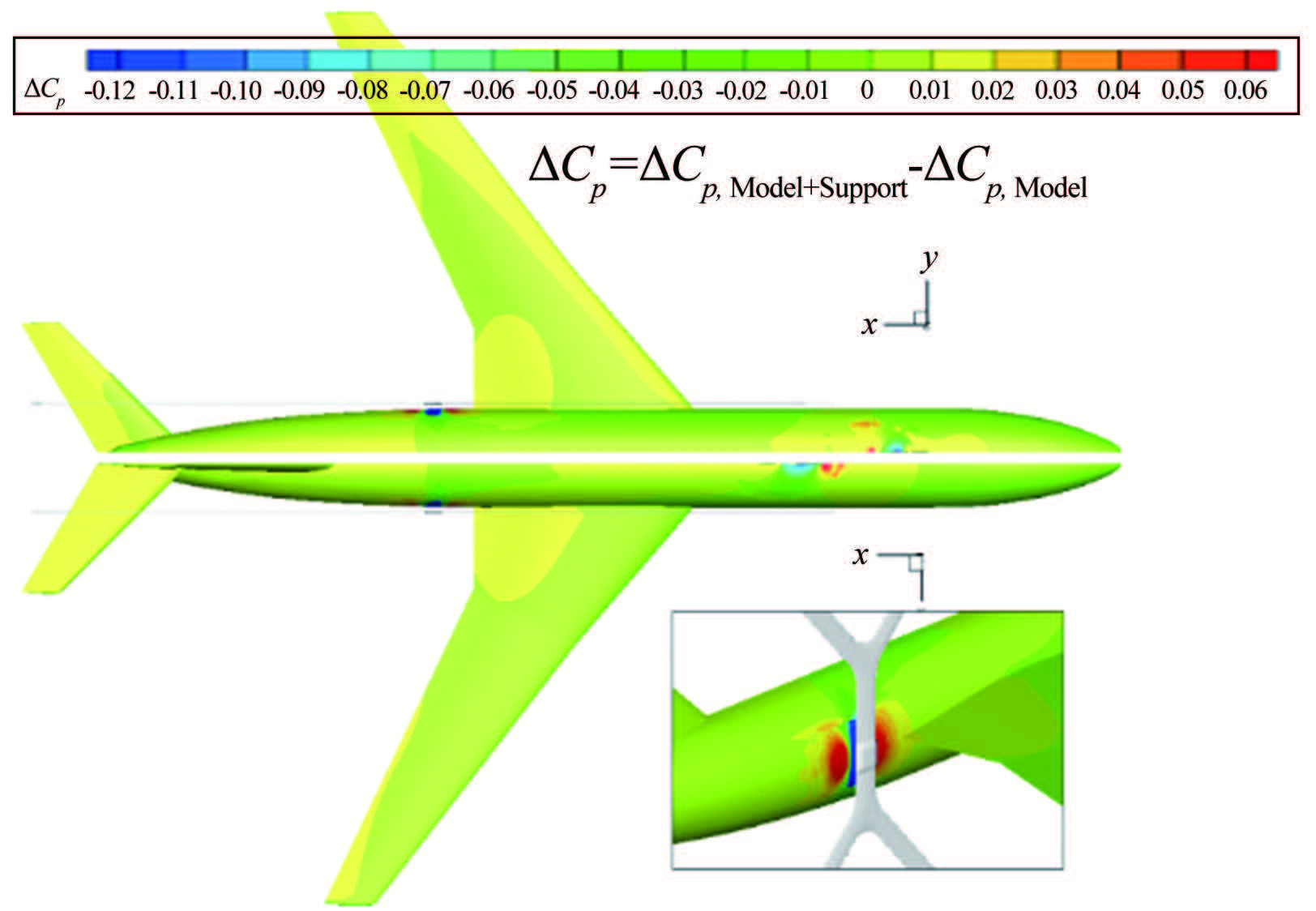

图 10中为动、定带干扰与条带整体干扰量对比图,图中“All”代表全部条带,“Back”代表定带,“Front” 代表动带。可以看出,动带干扰随迎角变化不明显,是相对稳定的量,且是条带支撑对阻力和俯仰力矩产生干扰的主要原因;定带对阻力和俯仰力矩的干扰量很小,对模型升力的干扰使得升力线斜率CLa略有降低,较大迎角下条带整体干扰作用主要由定带产生。

|

| 图 10 动、定带及全部条带的支撑干扰量对比(Ma=0.6) Fig.10 Comparison of interferences caused by front vane,back vane and whole vanes (Ma=0.6) |

如图 11所示,动带位于前机身等直段上,距离机翼前缘较远,对模型的干扰主要体现在阻力及俯仰力矩上。由于动带斜穿过机身前部,下机身干扰区距离全机力矩参考点较上机身远,干扰量作用力臂较长,因此动带干扰对模型试验造成一个抬头力矩。

|

| 图 11 动带附近模型机身表面压力干扰量ΔCp分布(Ma=0.6,α=2°) Fig.11 Distribution contour of interferences to the pressure coefficient of Ty-154 model surface caused by front vane support(Ma=0.6,α=2°) |

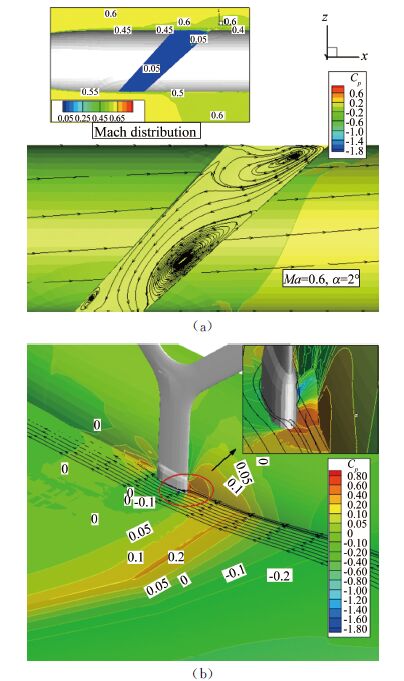

Ty-154模型后机身为船尾形上翘布局,在小迎角下,流经后机身定带安装处干扰区的气流向模型尾部发展时会顺着机身轴向进入船尾形侧下方(见图 12),因此,定带后缘造成的增压干扰区域向下游蔓延时对船尾形下沿的干扰要高于上沿。机身受干扰区域随迎角变化明显,造成图 10中升力线斜率略有改变。

|

| 图 12 定带支撑对机身、机翼表面压力系数干扰量ΔCp分布(Ma=0.6,α=2°) Fig.12 ΔCp distribution of aft-fuselage and wing root |

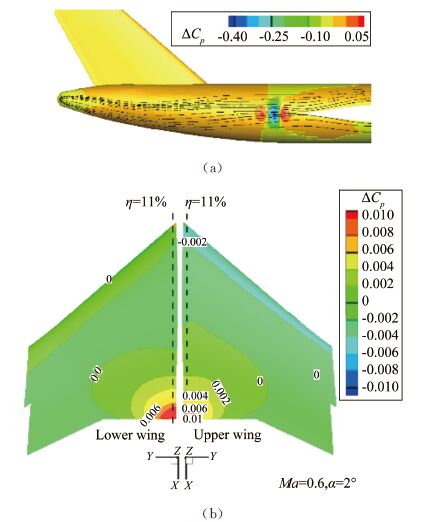

定带干扰前传,使得翼根后缘处压力略微升高。从图 12中亦可看出,定带对整个内翼段翼根后缘处造成的干扰最大,但ΔCp最大仅为0.01左右,对整体气动特性干扰不明显。

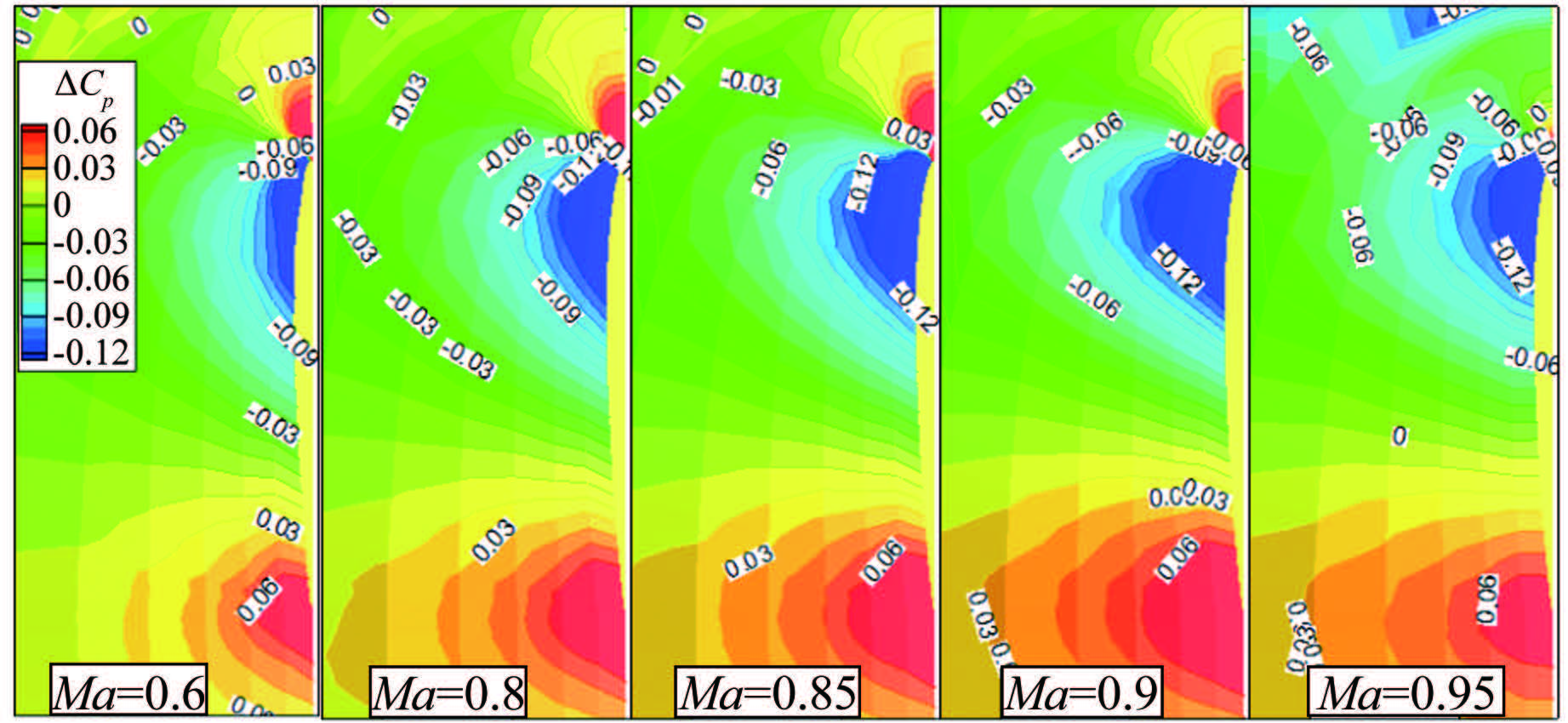

3.5 较高Ma数下干扰机理对于机身下表面,当Ma≤0.9时,干扰区域随Ma数增大;但当Ma>0.9时,动带干扰量和干扰区又呈下降趋势(图 13)。

|

| 图 13 机身下表面动带附近压力系数干扰量分布随马赫数变化 Fig.13 ΔCp distribution of lower-fuselage surface near front-vane varies against Mach numbers |

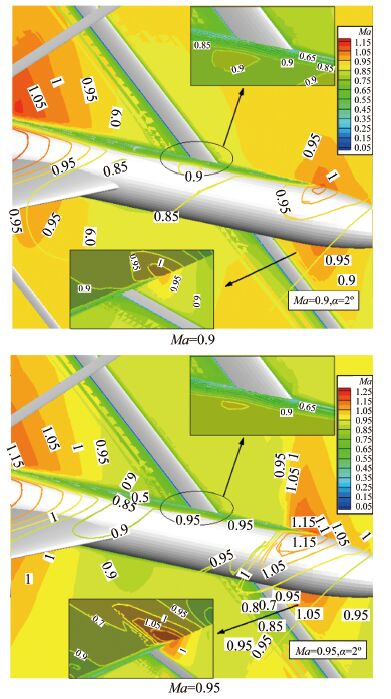

如图 14所示,在马赫数较高的情况下,模型机身头部等直段前缘出现了一道贴体激波,在机身下表面,动带安装位置直接位于激波的波后,“下动带”与模型相交处当地马赫数很低,因此,干扰作用降低。Ma>0.9时,动带对模型下表面干扰作用随着马赫数的增大而减少;“下动带”的干扰作用前传使机身下表面激波位置略有前移,也会改变其对下机身的干扰规律。

|

| 图 14 较高马赫数下动带周围流场分布情况 Fig.14 The flow field near front vanes at relative high Mach numbers |

在马赫数较大时,定带对机翼的干扰也发生了很大的变化,如图 15所示,在Ma=0.9时,翼根附近激波强度较弱,小迎角下定带干扰对机翼表面激波位置干扰还很小,而当Ma=0.95时,随着马赫数的增大,定带周围开始出现激波,翼面上激波强度增大,激波位置后移,距离定带的安装位置更近,定带的存在对激波的产生有一定阻碍作用,使得机翼内翼段激波提前出现。随着马赫数增大,平尾表面激波位置亦产生后移,因此定带距离激波波前位置进一步拉大,其对平尾的干扰作用也出现降低。

|

| 图 15 较高马赫数下条带对机翼平尾表面干扰分布情况 Fig.15 ΔCp distribution of wing and horizontal empennage at relative high Mach numbers |

综上所述,当Ma>0.9时,定带对机翼、平尾表面激波的干扰特性都会发生很大的变化,加之动带对机头激波的干扰作用,条带整体对模型试验气动力的干扰量加剧,干扰规律变得更加复杂。

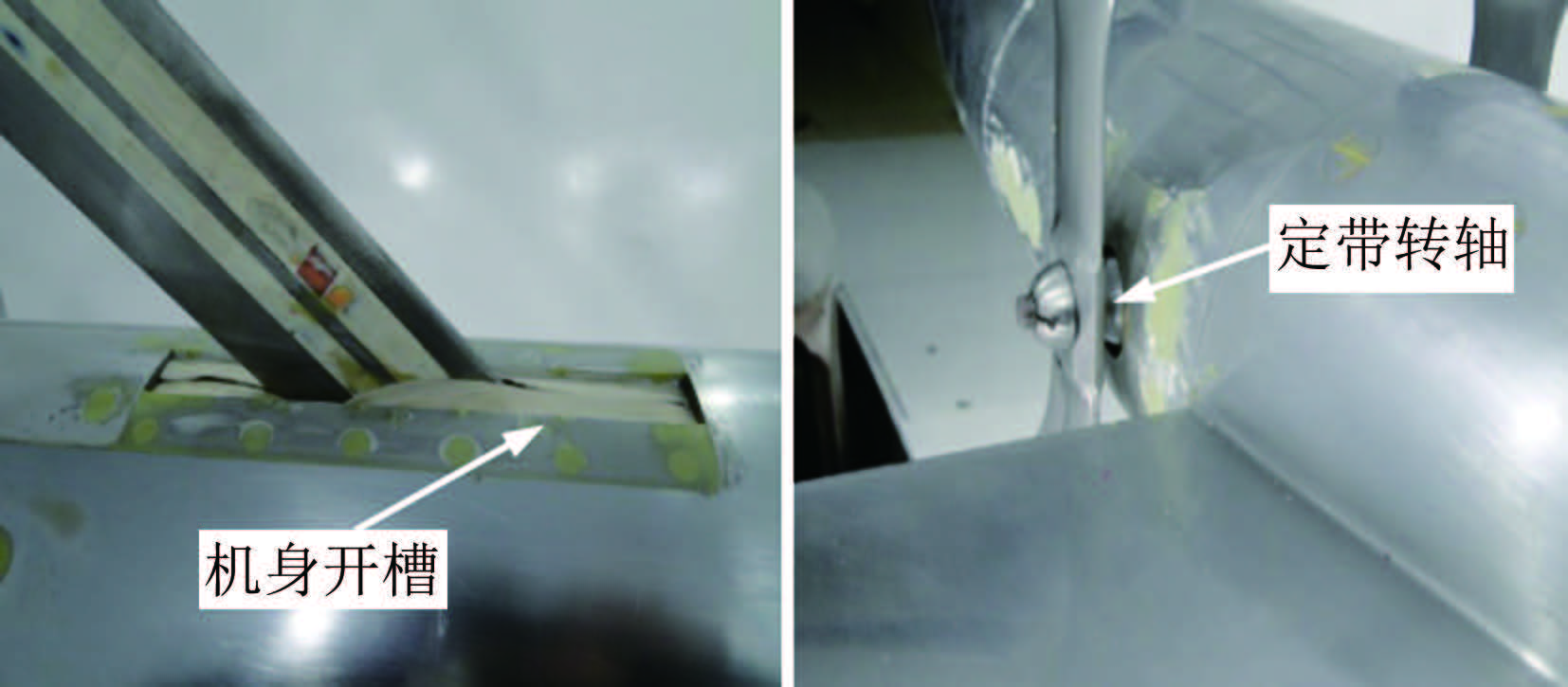

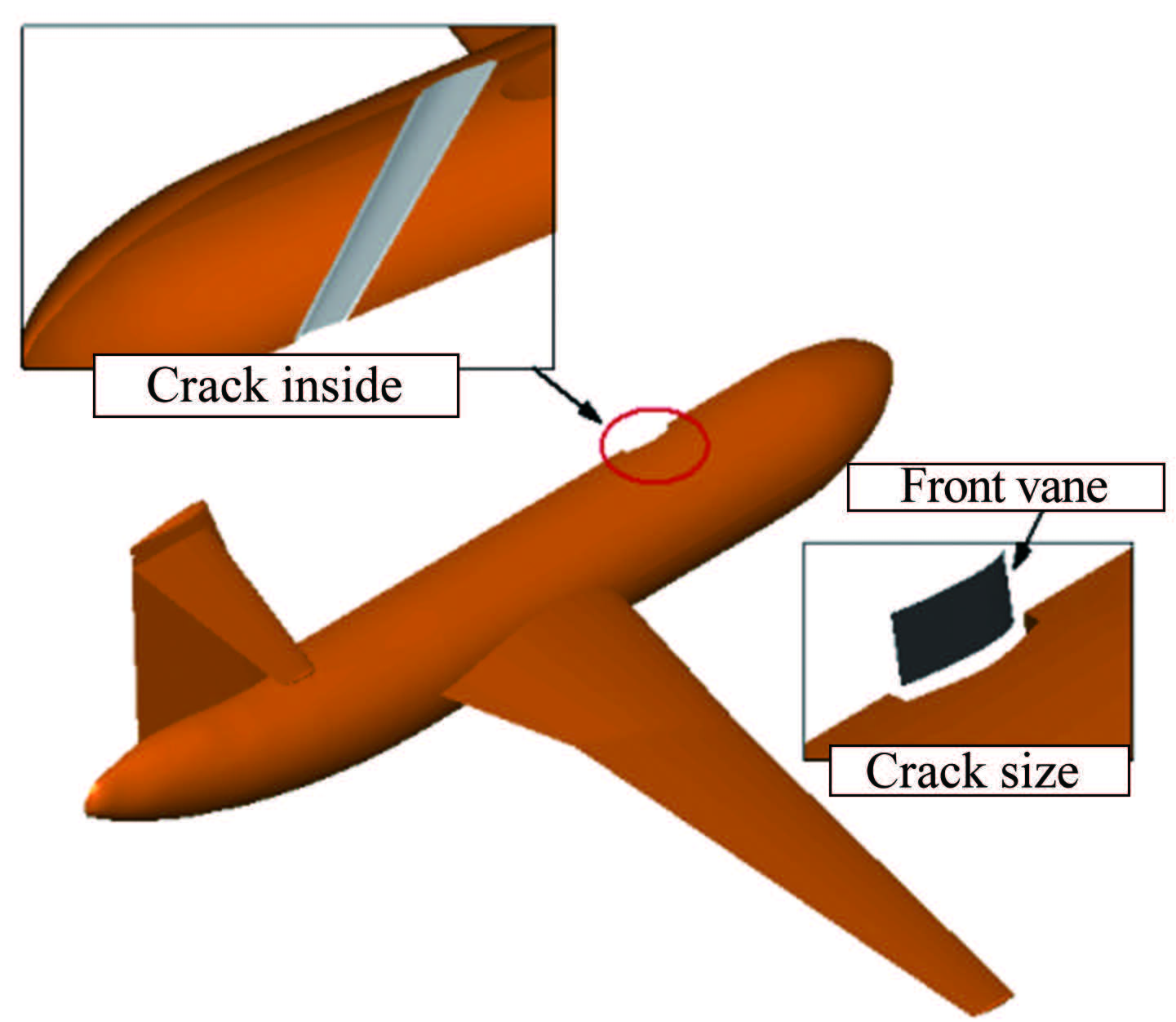

3.6 细节模拟对条带支撑干扰的影响条带支撑试验中一些细节也有可能对试验数据产生较大的影响。如动带穿过前机身绕机身转动,会给机身留下一定缝隙。模型绕定带转轴转动,转轴亦穿机身而过,可能对机身尾部附近产生较大干扰。

为了简化研究模型,数值模拟时并未模拟动带的存在,仅研究机身开槽对试验数据的影响(见图 17)。定带转轴干扰研究则为真实模拟。

|

| 图 16 动带与前机身相交处及定带转轴细节图 Fig.16 Detailed photos of the joint of front vane and fuselage and the shaft of back vane (Ma=0.6) |

|

| 图 17 开槽形状及位置尺寸示意图 Fig.17 The study model of the crack between the fuselage and front vane |

图 18给出了动带机身开槽和定带转轴对纵向特性的影响曲线。可以看出,动带机身开槽对模型的升阻特性干扰很小,可以忽略;对Cm-α曲线略有影响,在α=10°时仅为0.001,量值较小,且试验中采用了软橡胶垫封堵动带周围缝隙(如图 16),缝隙尺寸更小,相应的影响量会更小。模拟转轴对阻力及力矩的干扰很小,但对CL会造成0.001~0.003的干扰。该干扰量相对图 5中条带的干扰量较大,转轴干扰量与条带干扰量叠加后对CL产生0.002左右的干扰。

|

| 图 18 模拟机身开槽和定带转轴对试验结果的干扰量(Ma=0.6) Fig.18 The calculated interferences caused by the fuselage crack and the shaft of back vane |

由图 19可以看出,动带机身开槽的影响区域很小,仅在上下开槽缝隙的前后区域有较大体现。由于开槽缝隙很小,缝隙内受外界高速流动诱导,出现速度很低的涡流,即便在α=10°时,缝隙内大部分空腔依然满足Ma≤0.05,对于空腔外机身影响非常微弱,对模型整体流场产生的干扰可以忽略。转轴的存在则放大了定带的干扰作用:定带前方的机身表面压力系数进一步增加,后方和机身横向的干扰区域也有所扩大。

|

| 图 19 动带机身开槽及定带转轴影响(Ma=0.6) Fig.19 The flow field interference caused by the fuselage crack and the shaft of back vane |

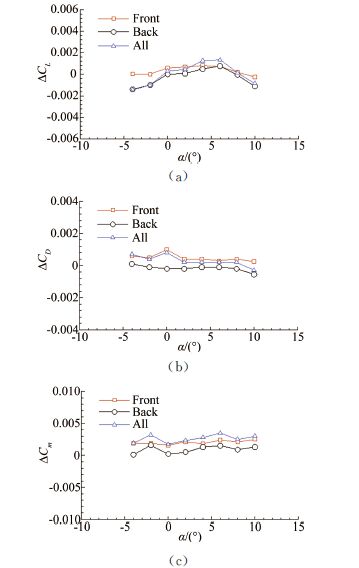

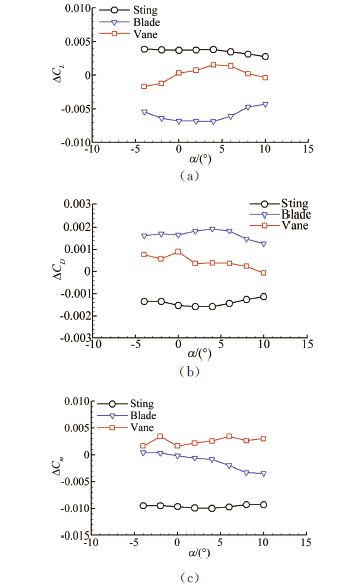

采用相同的数值方法获得了尾支撑与腹支撑的试验干扰规律,图 20给出了与条带支撑干扰量的对比。

3种支撑方式对升力系数干扰较小,尾支撑与腹支撑对模型升力系数干扰量大小相当,符号相反,而条带支撑的干扰小很多;尾支撑与腹支撑对于阻力系数的干扰均在0.002以内,条带支撑则在0.001以内,优于尾、腹支撑;图 20中,条带及腹支撑对俯仰力矩的干扰量较小(ΔCm<0.005),而尾支撑则对试验结果造成一个较大的低头力矩。

|

| 图 20 3种支撑方式支撑干扰量结果对比(Ma=0.6) Fig.20 Comparison of interference results of different supports (Ma=0.6) |

通过对条带悬挂支撑对高速风洞模型试验的干扰特性进行研究,得到如下基本结论:

(1) 试验与数值研究结果吻合较好,研究获得的条带支撑干扰结果有较高可靠性;

(2) 条带支撑对CL干扰较小,在0.002以内,使得CD增大约0.0005,并产生一个较小的抬头力矩,ΔCm≈0.003;

(3) 动、定带对模型的干扰相互独立,动带是CD及Cm干扰的主要原因,定带干扰随迎角变化较明显,对CLα略有干扰;

(4) 较高Ma数时,动带对模型机头激波,定带对机翼/平尾表面激波产生较大干扰,因此Ma>0.9时,条带干扰量增大,干扰规律不定;

(5) 机身开槽影响可以忽略,定带“转轴”对CD及Cm的干扰很小,但对CL会造成0.001~0.003的干扰;

(6) 较之尾、腹支撑,条带支撑干扰小的优势较为明显。

| [1] | 陈德华, 林俊, 郭旦平, 等. 大型飞机高速气动力关键问题解决的技术手段及途径[J]. 流体力学实验与测量, 2004, 18(2): 1–5. Chen D H, Lin J, Guo D P, et al. Technical ways to solve high speed key aerodynamic problems of large air transporters[J]. Experments and Measurements in Fluid Mechanics, 2004, 18(2): 1–5. |

| [2] | 程厚梅. 风洞实验干扰及修正[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003. |

| [3] | 熊能, 林俊, 贺中, 等. 大飞机布局模型跨声速风洞实验尾支撑干扰研究[J]. 实验流体力学, 2012, 26(2): 51–55. Xiong N, Lin J, He Z, et al. Study on the rear sting support interference for large transports configuration model in transonic wind tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2012, 26(2): 51–55. |

| [4] | 祝明红, 孙海生, 金玲, 等. 低速大迎角张线尾撑系统支架干扰影响研究[J]. 实验流体力学, 2011, 25(3): 1–3. Zhu M H, Sun H S, Jin L, et al. Study on the support interference of wire-assistant sting support at high angle of attack in low speed wind tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2011, 25(3): 1–3. |

| [5] | 沈礼敏, 沈志宏, 黄勇, 等. 低速风洞大攻角张线式支撑系统[J]. 流体力学实验与测量, 1998, 12(4): 15–21. Shen L M, Shen Z H, Huang Y, et al. A wire type-support system for high angle of attack test in low speed wind tunnel[J]. Experiments and Measurements in FLuid Mechanics, 1998, 12(4): 15–21. |

| [6] | 赵子杰, 高超, 张正科, 等. 新型人工转捩技术及风洞试验验证[J]. 航空学报, 2015, 36(6): 1830–1838. Zhao Z J, Gao C, Zhang Z K, et al. An innovative artificial transition technique and its validation through wind tunnel tests[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2015, 36(6): 1830–1838. |

| [7] | 王发祥. 高速风洞试验[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003. |

| [8] | 段卓毅, 王运涛, 庞宇飞, 等. 无尾布局干扰数值模拟[J]. 实验流体力学, 2007, 21(4): 13–17. Duan Z Y, Wang Y T, Pang Y F, et al. Numerical simulation of support interference on a tailless configuration[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2007, 21(4): 13–17. |

| [9] | 李孝伟, 范绪箕, 乔志德. 嵌套网格技术中的Collar网格和虚拟网格方法[J]. 计算物理, 2003, 20(2): 111–118. Li X W, Fan X Q, Qiao Z D. Collar grid and virtual grid methods in embedding technique[J]. Chinese Journal of Computional Physics, 2003, 20(2): 111–118. |

| [10] | Stan A G, Richard S C. Vane support system (VSS) a new generation wind tunnel model support system[C]. 29th Aerospace Sciences Meeting, 1991. |

| [11] | Aavin P V. Report of investigations experimental of CT-26-1 calibration model at TsAGI T-106 wind tunnel[R]. TsAGI, 2008. |

| [12] | Masataka K. Wall and support interference corrections of NASA common research model wind tunnel tests in JAXA[R]. AIAA-2013-0963, 2013. |

| [13] | 阎超. 计算流体力学方法及应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006. |

| [14] | 章荣平, 王勋年, 李真旭, 等. 低速风洞尾撑支杆干扰研究[J]. 实验流体力学, 2006, 20(3): 22–38. Zhang R P, Wang X N, Li Z X, et al. Investigation of sting support interference in low speed wind tunnel[J]. Journal of Experiments in FLuid Mechanics, 2006, 20(3): 22–38. |

| [15] | Lars E E. Viscousinteration or support interference-the dynamicist's dilemma[J]. AIAA Journal, 1978, 16(4): 363–368. DOI:10.2514/3.60898 |

| [16] | Lynch F T. The crucial role of wall interference, support interference, and flow field measurments in the development of advanced aircraft configurations[R]. AGARD, 1993. |

| [17] | Whitby D. Wind tunnel support system effects on a fighter aircraft model at Mach numbers from 0.6 to 2.0[C]. 29th Aerospace Sciences Meeting, 1991. |