根据中国民用航空局适航条例CCAR 21部第35条规定[1],民用飞机在交付试飞前的一架或者几架必须安装空中应急离机系统,确保试飞机组成员在飞行试验中出现不可挽救的情况下跳伞逃离飞机,并且跳伞轨迹不能与飞机任何部位相撞。由此可知,空中应急离机系统是民用客机的必备系统,包括庞巴迪的 C Series,空客公司A350、A380在内的中远程大型客机的试飞架次都配备该系统。空中应急离机系统主要安装于试飞第一架次或前几架次飞机上,在基本型的基础上对总体、结构、航电等相关系统进行局部改动来满足空中应急离机的适航要求[2]。验证空中离机方案是否安全的关键就是获取试飞员从离机出口跳伞后的轨迹。

目前,获取离机轨迹的手段有3种:试飞、数值计 算和风洞实验。试飞是通过在空中投放假人来判读轨迹的安全性,该方法风险较高、需投入大量人力物力,且滞后于研发;数值计算虽然具有周期短,成本低等优点,但对于复杂飞行状态,尤其是失速状态下动态流场模拟的准度很难达到型号研制的要求;相比于前2种手段,风洞实验不仅可以模拟复杂流场,同时可以通过设计模型来模拟试飞员离机,且具有较高的精度,是研究空中应急离机轨迹相对可靠的手段。

国内关于民用飞机空中应急离机的风洞实验研究处于空白状态,只有少数关于试飞要求的文献资料。其中,中国飞行实验研究院的陈增江对民机试飞安全要求做了相关阐述[3],孙庆元对军用运输机应急离机试飞安全以及验证方法进行了介绍[4]。虽然美国以及欧洲民用客机发展水平均处于世界领先地位,但是关于空中离机轨迹的风洞实验相关文献资料未有公开。综上所述,开展民用飞机空中应急离机轨迹风洞实验研究十分有意义,对民机型号的空中离机系统的设计和适航验证都具有较高的价值。

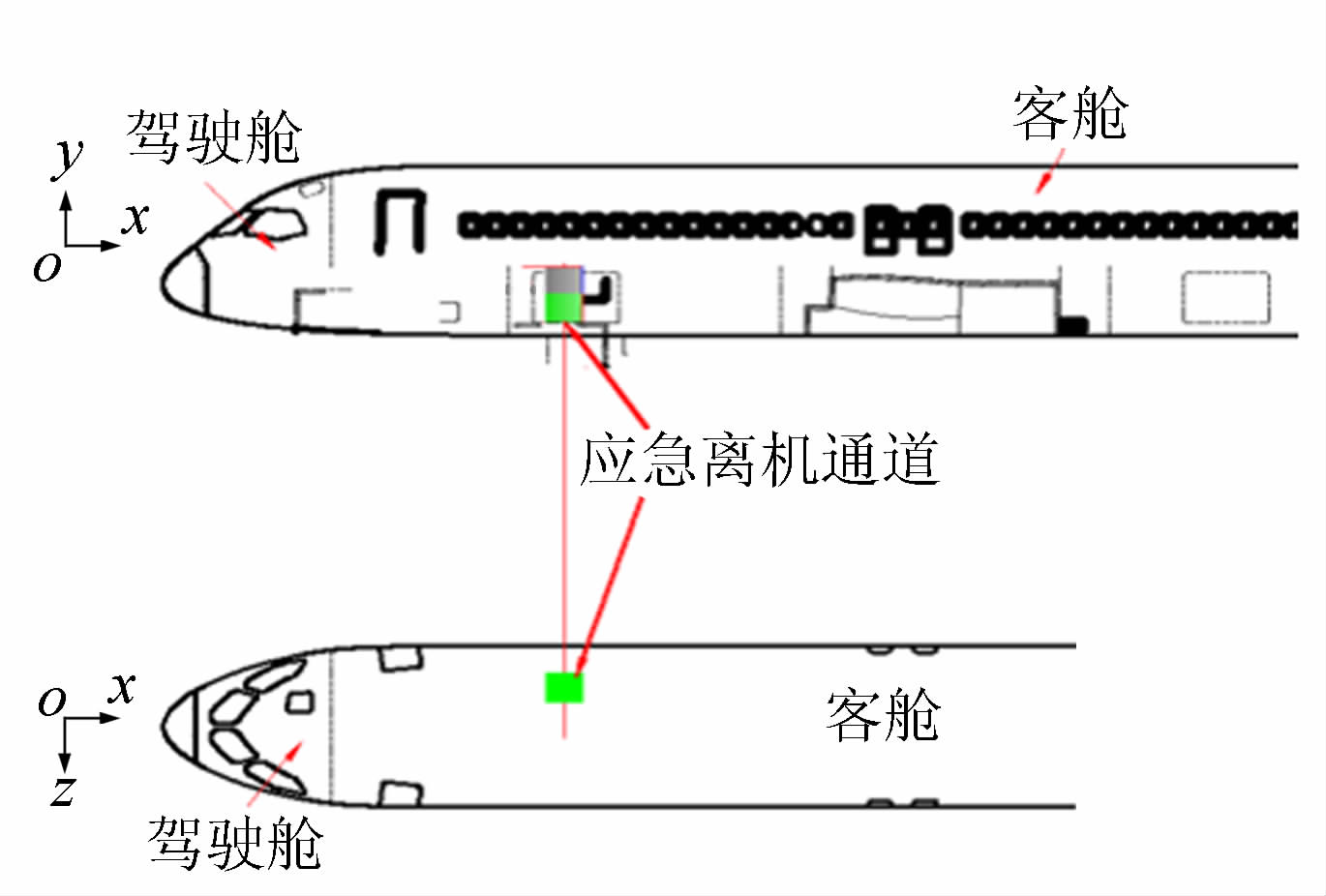

本文针对某型客机的空中应急离机初步方案开展风洞实验研究。该型客机为常规布局形式,下单翼、发动机翼吊、前3点式起落架,空中应急离机出口位置设计在前货舱门处,如图 1所示。由于离机出口为前机身右侧,考虑到该客机的布局形式,离机轨迹很可能与起落架、短舱甚至机翼发生碰撞。为了验证离机轨迹的安全性,开展了本次风洞实验研究,通过在风洞中模拟边界试飞条件,采用外形、重量以及转动惯量相似的人体模型从前货舱门处跳伞离机,研究人模的离机轨迹,获得不同参数对离机轨迹的影响。

|

| 图 1 某型客机空中应急出口位置初步方案 Fig 1 Position of emergency egress in the initial concept of certain civil aircraft |

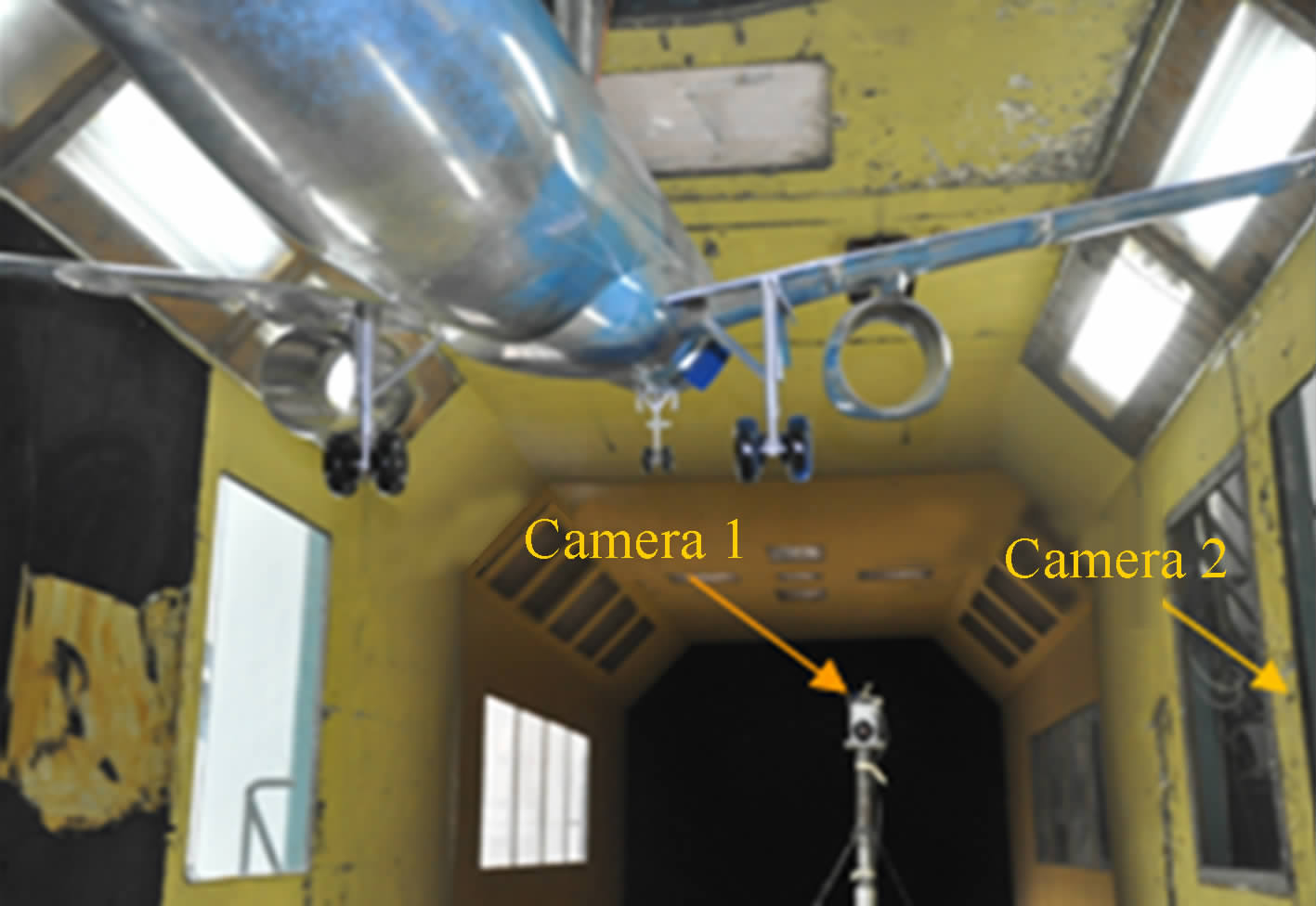

实验在南京航空航天大学的NH-2低速风洞进行,NH-2是一座串置双实验段闭口单回流低速风洞。实验段横截面为3m×2.5m,空风洞最大风速为90m/s,最小稳定风速为8m/s,风洞的实验风速精度小于0.5m/s。实验的主要设备为2台高速摄像机,用于捕捉人模在高速运动时的轨迹,分别加装在离机出口的正前方和正侧方,如图 2所示。

|

| 图 2 2台高速摄像机位置 Fig 2 Positions of two high speed cameras |

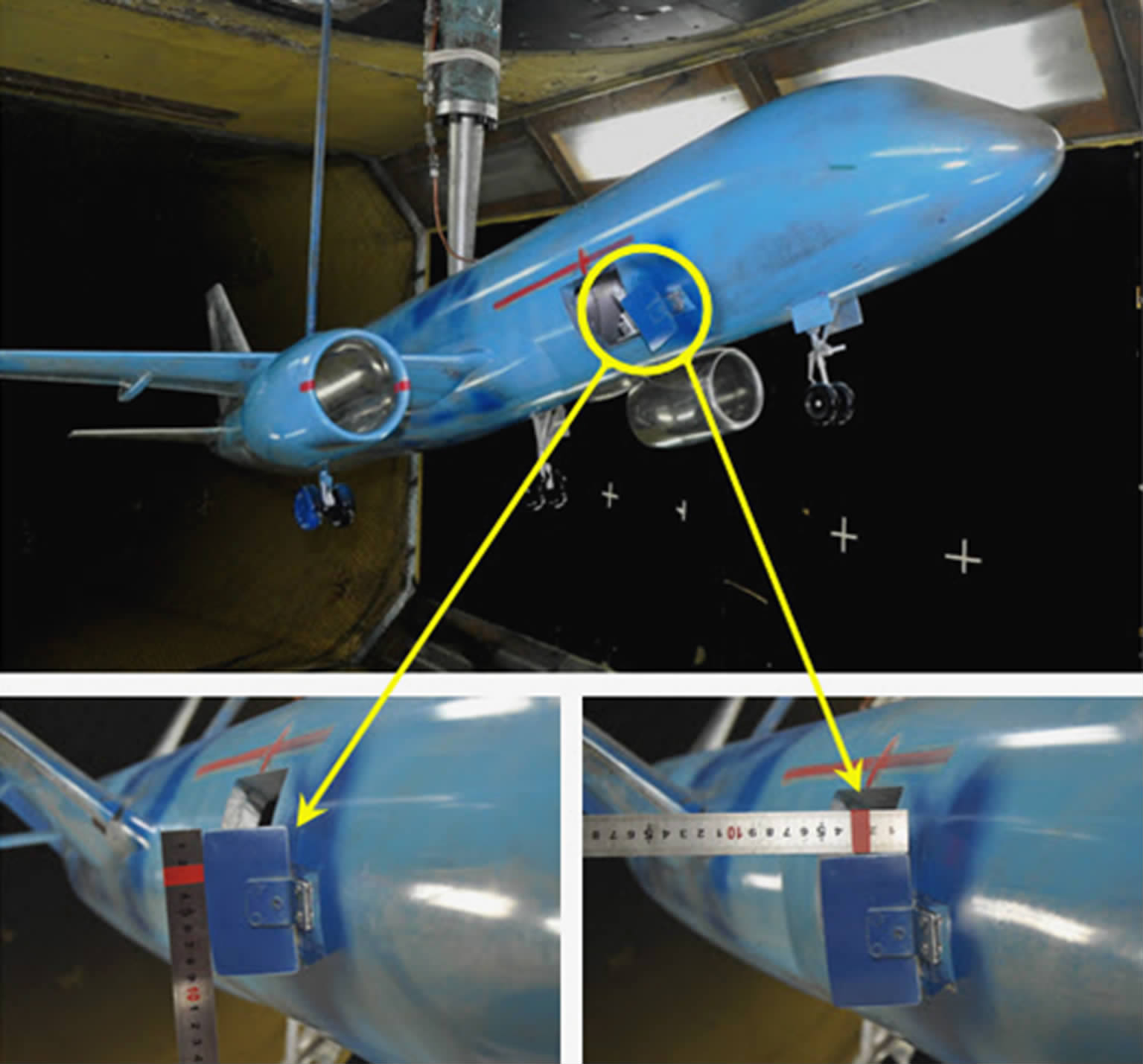

主机模型为全模,比例1: 14。部件包括机身、机翼、尾翼、通气短舱和起落架。为了避免支撑对轨迹的干扰,模型采用背部支撑,如图 3所示。从图中可以看出,应急离机出口位于前机身右侧方。在离机出口内部安装有离机助推装置,该装置由座椅和气压活塞构成。试验过程中,人模固定在座椅上,由气压活塞推动座椅将人体模型以固定速度和姿势推出舱门,离机初速度通过不同气压值来调节。

|

| 图 3 安装在NH-2风洞中的实验模型 Fig 3 Complete model supported in NH-2 wind tunnel |

由于本次实验在低速风洞中进行,为了保证人模离机后的重心轨迹与真实一致,模型与实物须动力相似。低速实验中不考虑马赫数的影响,雷诺数影响可以忽略不计,而保证弗劳德数Fr相等[5],如公式(1)所示。

根据上述动力相似准则,可以得到风洞中风速与真实飞行速度的关系:

K=lf/lm为模型尺寸缩比的倒数,下标m表示模型状态,f表示全尺寸状态。人模质量与真人质量的关系:

Δ为空气相对密度,Δ=ρf/ρm。

人模绕质心的转动惯量与真人的关系:

式中:u为飞行速度或实验风速;l为特征长度; g为重力加速度;m为模型质量;I为模型绕质心的转动惯量。

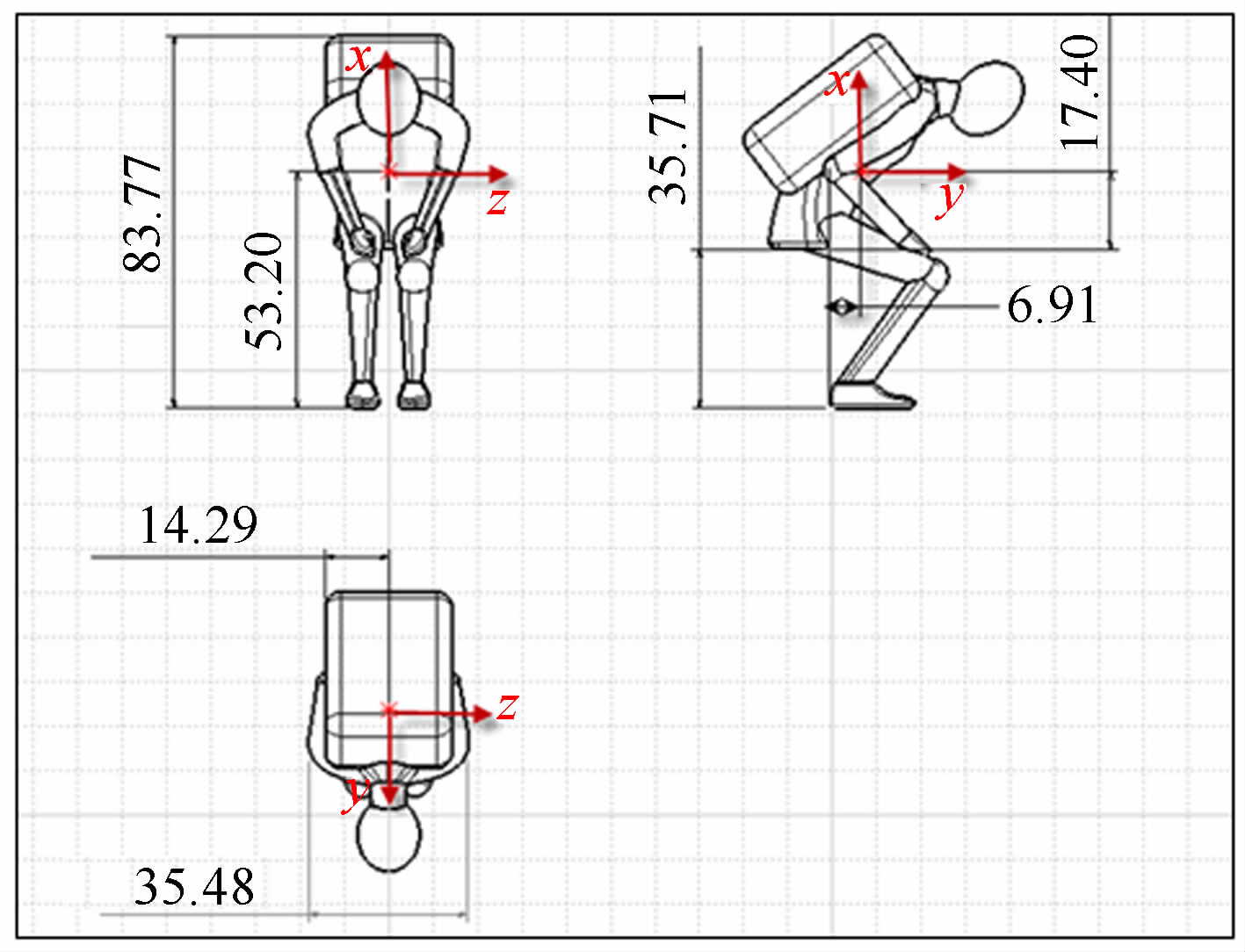

为了准确模拟空中离机轨迹,人体模型的外形、重量重心和转动惯量需与试飞员相似。人体模型的外形尺寸来自国军标GJB2873-97[6],如表 1所示。人模的重量、重心和转动惯量的设计和加工调试相对复杂。传统的方法是在外形机加完成后,通过手工在人模的内部添加铅块进行配重,获得所需的重量、重心和转动惯量,由于该方法人为因素是关键,且工作量较大,所以存在精度低、周期长等缺点。本次人模设计和加工突破了传统方法,根据不同重量需求,在CATIA模块里对人体和伞包进行配重,根据体积计算出人体和伞包的密度,在模型的加工过程中,选择对应密度的材料进行加工,重量、重心和转动惯量即与设计保持一致,精度较高,且极大缩短了周期。

人体模型的重量包括2部分:人体和伞包。由国军标GJB2873-97可知,人体重量为75kg,伞包约为20kg,因此人体模型离机的总负重为95kg。根据试飞员跳伞姿势统计,选择半蹲双手护膝。 图 4为1: 14人模外形尺寸三视图,图 5为简化后加工完成的人模。

|

| 图 4 人模的外形尺寸/mm Fig 4 Dimensions of human model/mm |

|

| 图 5 加工完成的人体模型(1: 14) Fig 5 Fabricated scaled (1: 14) human models |

民机空中应急离机是指在试飞过程中出现不可挽回的情况下逃离飞机,对于民机试飞而言,试飞失速是引起不可挽回情况发生的最危险的科目,很多事故都是由失速引起。本次试验模拟的条件围绕失速状态,包括以下几个方面:

(1) 飞行高度。低空范围(200~1 000m)空气密度变化不大,当失速发生时,在高下降率的情况下,改出非常困难,且跳伞的极限高度为200m,考虑到试飞时机组成员不止1位,为了保证试飞员有时间跳伞离机,所以选定低空700m作为实验高度之一;中空选定3 000和5 000m,这2个高度是失速试飞科目的集中范围;

(2) 飞行速度。速度限制主要考虑失速速度和最大跳伞速度。(a) 最大跳伞速度。根据俄罗斯试飞研究院的关于民机试飞应急离机安全的要求[4],最大允许的跳伞速度取决于飞机离机出口的舱门形式,对于某型客机的侧向离机门而言,无防气流吹袭装置的速度为 97m/s。(b)失速速度。选取起飞、巡航和着陆构型最大重量下的失速速度。

(3) 飞机姿态角。飞行的姿态也是影响轨迹的一个重要条件,由于受到机构的限制,在风洞中无法模拟所有危险的姿态角,因此选取失速迎角以及较大侧滑角(±10°)进行实验。

除了以上3个典型的试验条件外,侧向离机出口形式、试飞员的离机初速度以及防气流吹袭装置也是影响离机轨迹的重要条件。

根据1.3中描述的相似准则,为了获得相似的运动轨迹,风 洞实验的风速应是飞行速度的 ,由模型比例为1: 14,K=14,根据公式(2)可计算风洞中的最大跳伞速度和失速速度,结果如表 2和3所示;由于风洞为海平面高度,不同飞行高度通过人模不同的质量和转动惯量来模拟。根据公式(3)和(4),可以计算对应3个不同飞行高度下人模的重量和转动惯量,如表 4和5所示;离机初速度根据统计原则采用2.6m/s,根据公式(2)计算得到 实验中的初速度为0.7m/s。

,由模型比例为1: 14,K=14,根据公式(2)可计算风洞中的最大跳伞速度和失速速度,结果如表 2和3所示;由于风洞为海平面高度,不同飞行高度通过人模不同的质量和转动惯量来模拟。根据公式(3)和(4),可以计算对应3个不同飞行高度下人模的重量和转动惯量,如表 4和5所示;离机初速度根据统计原则采用2.6m/s,根据公式(2)计算得到 实验中的初速度为0.7m/s。

| 飞行高度/m | 最大跳伞风速/(m·s -1) |

| 700 | 27 |

| 3 000 | 30 |

| 5 000 | 34 |

| 飞行高度/m | 巡航/(m·s -1) | 起飞/(m·s -1) | 着陆/(m·s -1) |

| 700 | 24 | 27 | 30 |

| 3 000 | 18 | 20 | 23 |

| 5 000 | 17 | 19 | 21 |

| 飞行高度/m | 大气密度/(kg·m -3) | 人模质量/kg |

| 700 | 1.145 | 0.0370 |

| 3 000 | 0.909 | 0.0466 |

| 5 000 | 0.736 | 0.0576 |

| 飞行高度/m | I x/(kg·m 2) | I y/(kg·m 2) | I z/(kg·m 2) |

| 700 | 7.24×10 -6 | 1.30×10 -5 | 1.65×10 -5 |

| 3 000 | 9.11×10 -6 | 1.64×10 -5 | 2.08×10 -5 |

| 5 000 | 1.12×10 -5 | 2.02×10 -5 | 2.56×10 -5 |

实验进行了700、3 000和5 000m飞行高度下的失速速度、最大跳伞速度和姿态角的组合轨迹研究,并进一步研究了不同参数对离机轨迹的影响,这些参数包括:飞行速度、飞行高度、姿态角、离机初速度以及防气流吹袭装置。

表 6为飞行速度对离轨迹影响的结果。实验条件为:起飞构型,飞行高度700m,迎角为19°,侧滑角为0°。在实验风速为18m/s时,轨迹安全,不与任何部件发生碰撞;当实验风速提高至20m/s时,轨迹靠近主起落架轮胎;当风速提高至23m/s,轨迹与主起落架轮胎碰撞。主要原因为速度增大后,人模阻力与速度的二次方成正比,向后的分量增大,故轨迹与起落架在垂直方向的距离减小。

| 构型 | 飞行高度/m | 实验风速/(m·s -1) | 迎角/(°) | 侧滑角/(°) | 结果 |

| 起飞 | 700 | 18 | 19 | 0 | 安全 |

| 起飞 | 700 | 20 | 19 | 0 | 近主起落架 |

| 起飞 | 700 | 23 | 19 | 0 | 碰主起落架 |

表 7对比了3 000和5 000m飞行高度下的离机轨迹结果。实验风速为23m/s,迎角为19°,侧滑角为0°。在3 000m高度下,人模的轨迹与主起落架发生碰撞;但在5 000m高度下,人模轨迹靠近主起落架,未发生碰撞。结果表明:随着高度增加,轨迹相对更安全。主要原因是由于高度增加,空气密度减小,人模向下的速度分量相对变大,轨迹距离飞机部件的距离更远。同理,高度是通过人模的质量来模拟的,3 000m高度下人模的质量为0.0466kg,而5 000m高度的人模质量为0.0576kg,5 000m高度下模型更重,因此轨迹离主起落架垂直距离变大。

| 构型 | 飞行高度/m | 实验风速/(m·s -1) | 迎角/(°) | 侧滑角/(°) | 结果 |

| 起飞 | 3 000 | 23 | 19 | 0 | 碰主起落架 |

| 起飞 | 5 000 | 23 | 19 | 0 | 近主起落架 |

姿态角对轨迹的影响包括迎角和侧滑角。 迎角对人模轨迹的影响较容易判断,随着迎角的增大,轨迹必然更容易碰到主起落架和短舱。本文重点研究了侧滑角对轨迹的影响,表 8为侧滑角为-10°、0°、10°的轨迹对比。从表中可以看出,负侧滑角(机头向右)状态下的离机轨迹 相对于正侧滑更加危险,更容易碰起落架和短舱,主要原因为离机出口在机身的右侧,当机头向右时,速度在垂直机身方向分量减小,人模轨迹距离短舱的垂直距离减小,更容易碰到短舱内侧。

| 构型 | 飞行高度/m | 实验风速/(m·s -1) | 迎角/(°) | 侧滑角/(°) | 结果 |

| 着陆 | 3 000 | 30 | 7 | 10 | 较安全 |

| 着陆 | 3 000 | 30 | 7 | 0 | 安全 |

| 着陆 | 3 000 | 30 | 7 | -10 | 危险,靠近短舱 |

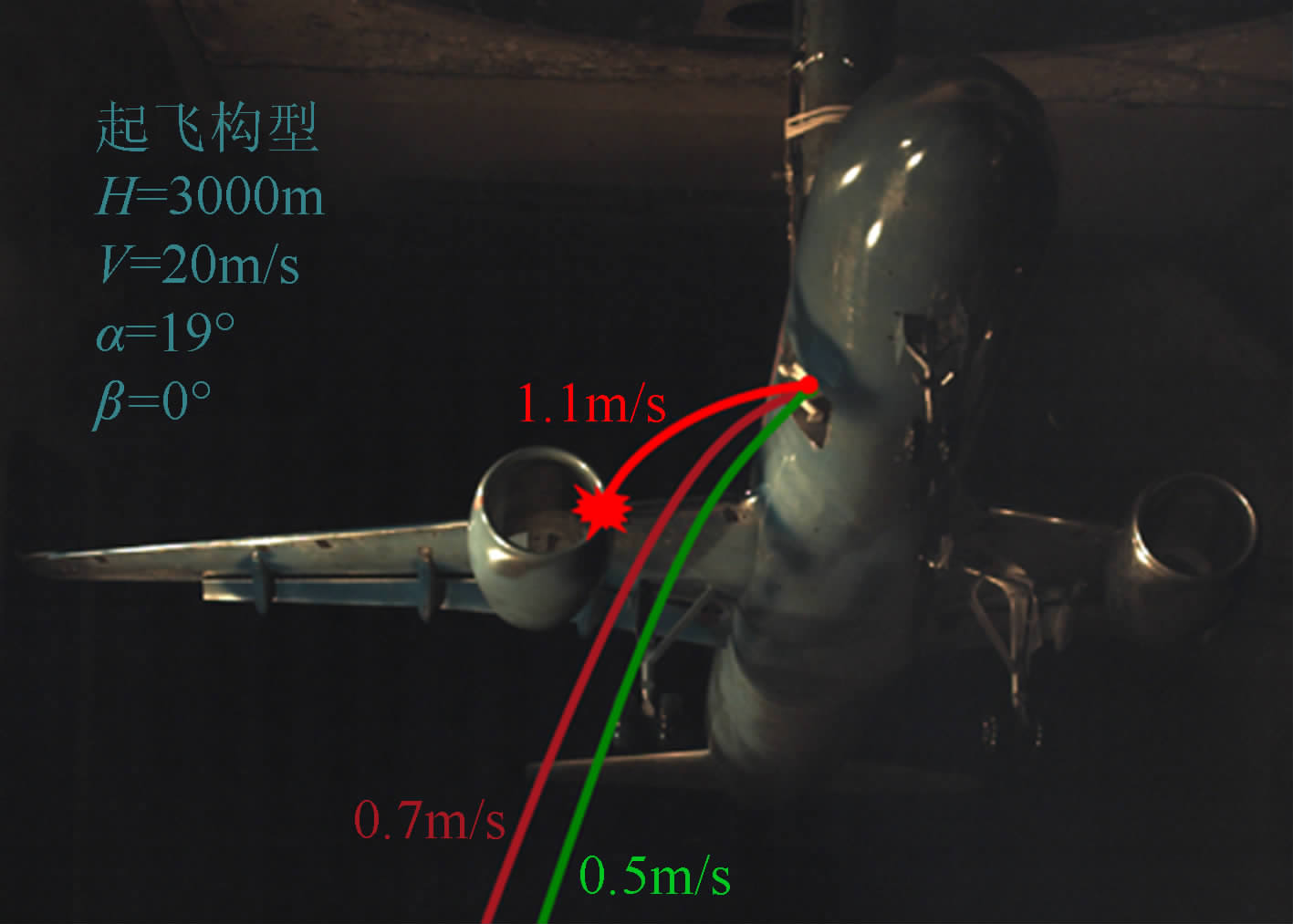

不同试飞员离开舱门的初速度可能存在差异,为了研究初速度对侧向离机轨迹的影响,除了0.7m/s之外,又进行了1.1和0.5m/s 2个离机初速度下的轨迹模拟。图 6为3个不同初速度下的轨迹结果。由图可知,0.5和0.7m/s初速度下的轨迹未与任何部件碰撞,0.5m/s的轨迹更靠下,当初速度提高到1.1m/s时,轨迹与短舱发生了碰撞,主要由于初速度越大,人模在水平方向的位移增大,轨迹越靠近短舱。试验结果表明:安全离机初速度具有一定的包线范围,安全离机初速度应控制为不大于0.7m/s。

|

| 图 6 不同离机初速度下的离机轨迹 Fig 6 Trajectories with different initial egress speeds |

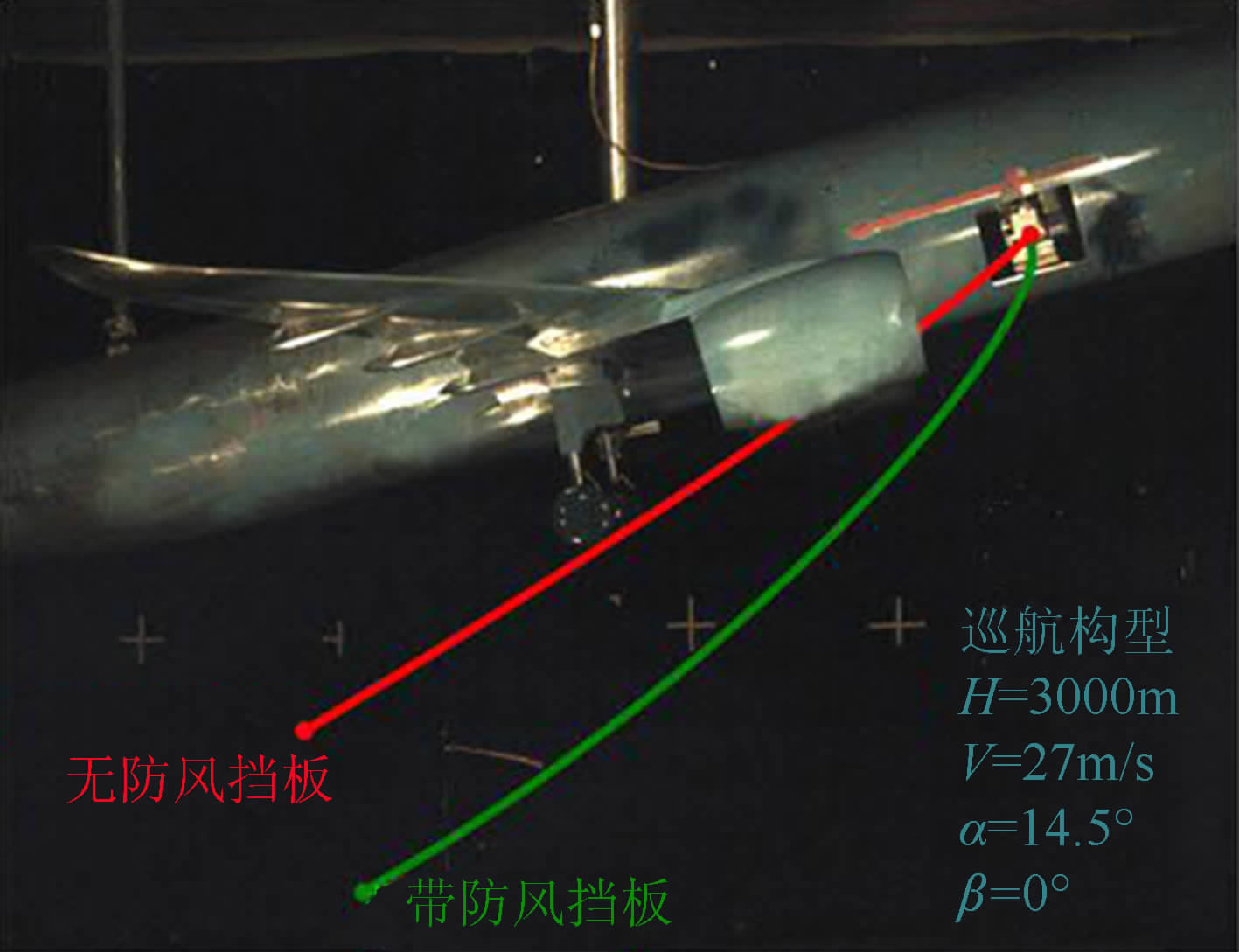

为了提高该初步方案离机轨迹的安全性,在离机出口前端设计并安装了防气流吹袭挡板,挡板的尺寸和位置如图 7所示,主要原理是利用挡板形成对出口的保护,降低出口处的流速,使人模离机瞬间向后方的阻力分量减小,人模轨迹将更趋于向正下方,距离机体会更远。图 8为实验结果,图中红色轨迹为无防风挡板的人模的轨迹,绿色的为装防风挡板后的人模轨迹。通过对比发现,加装挡板对轨迹改善效果十分明显,人模轨迹距离起落架和短舱更远。根据以上分析可知:对于3个飞行高度而言,失速速度和失速迎角组合下的离机轨迹是安全的;但当飞行速度提高至最大跳伞速度时,在迎角较小的情况下,离机轨迹即与主起落架碰撞,如果迎角增大至失速迎角,离机轨迹将与短舱碰撞。由此可知,某型客机前货舱门侧向离机初步方案存在风险,离机轨迹会与主起落架、短舱发生碰撞。

|

| 图 7 防气流吹袭挡板尺寸与位置 Fig 7 Dimensions and position of anti-airflow device |

|

| 图 8 防气流吹袭挡板对离机轨迹的影响 Fig 8 Effect of anti-flow device on egress trajectory |

通过对某型客机试飞员空中应急离机轨迹进行风洞实验研究,得到如下结论:

(1) 某型客机空中应急离机初步方案存在风险,离机轨迹会与右侧主起落架、短舱发生碰撞。

(2) 飞行速度、飞行高度、姿态角、离机初速度以及防气流吹袭装置对离机轨迹影响显著。提高速度、降低高度均使离机轨迹变危险;负侧滑角越大,轨迹距离起落架和发房更近;侧向离机跳伞初速度越小,轨迹越安全;在侧向离机出口处加装防气流吹袭装置对离机轨迹起到明显的改善作用。

本文的研究方法和结果可为民机空中应急离机的方案设计及适航验证提供技术依据和参考。

| [1] | 中国民用航空总局. CCAR-21-R3民用航空产品和零部件合格审定规定[S]. 2007. Civil aviation administration of China. CCAR-21-R3 Airworthiness regulations of civil aviation product and components[S]. 2007. |

| [2] | Australian government aviation safety authority. AC 21-47 Advisory Circular-Flight test safety[S]. 2012. |

| [3] | 陈增江.民用飞机试飞安全要求[J].飞行实验, 1993, 9(3):37-41. Chen Zengjiang. Flight test safety requirements of civil aircraft[J]. Flight Test, 1993, 9(3):37-41. |

| [4] | 孙庆元.军用运输机空中应急离机试飞验证方法探讨[J].飞行实验, 2004, 20(1):25-29. Sun Qingyuan. Investigation of flight test validation methods for emergency egress on military transport aircraft[J]. Flight Test, 2004, 20(1):25-29. |

| [5] | 范杰川.风洞实验手册[M].北京:航空工业出版社, 2002. Fan Jiechuan. Wind tunnel test handbook[M]. Beijing:Aviation Industry Press, 2002. |

| [6] | 国防科学技术工业委员会. GJB2873-97军事装备和设施的人机工程设计准则[S]. 1997. Commission of Science, Technology and Industry for National Defence. GJB2873-97 Human Engineering design criteria for military equipment and facilities[S]. 1997. |