目前,中国正处于生态文明建设进程中,保障国家生态安全是推进生态文明建设的重要环节。学术界也以生态安全为核心开展了一系列研究,针对生态安全的概念内涵、评估框架、管控途径等方面进行了有益探索[1]。该研究综合我国生态安全研究的最新进展,梳理近年来的生态安全保障政策与措施,在此基础上对我国生态安全模型研究与管理情况进行评述,以期为未来生态环境的深入研究和有效管理提供参考。

1 生态安全的概念与内涵生态安全的概念总体分为狭义和广义2类。狭义理解认为生态安全指自然和半自然生态系统自身的安全,反映的是生态系统的完整程度和健康水平;广义理解认为生态安全指人类的生活、健康、安乐、基本权利、生活保障来源、必要资源、社会秩序以及环境变化适应能力等方面不受威胁的状态,包括自然生态安全、经济生态安全和社会生态安全3个方面[2]。可以看出,狭义概念是基于生态系统自身特性所提出;广义概念则是从人类生存与发展的角度出发提出,将生态安全看作是社会、经济和环境三者耦合的结果。在生态环境规划管理中,需要实现社会发展与环境保护的统筹兼顾,因此学术界和管理者对广义概念的接受程度更高。

生态安全涉及多个因素的交互作用,具有以下内涵:(1)综合性。生态安全是一个高度综合的概念,涵盖社会、经济、生态等多个方面,单就生态方面而言又包含山水林田湖草等多个要素。维护生态安全需要统筹陆域和海域、开发与保护、政策制定者与利益相关方等复杂的关系。(2)异质性。生态安全具有明显的时空异质性特征。在空间上,由于自然条件、发展程度等因素的差异,不同地区的生态安全面临不同的干扰因素,如内蒙古高原受到土地沙化的影响,京津冀地区则受到大气污染的干扰。另一方面,生态安全在时间上也表现为复杂的动态过程。随着时间的变化,生态安全水平可能因人类活动和自然灾害而减弱,也可能因生态恢复而增强。(3)以人为本。生态安全是基于人类视角所提出的概念。保障生态安全并不是以社会经济发展的停滞为代价,而是以生态系统满足人类生存发展的基本资源需求为前提。

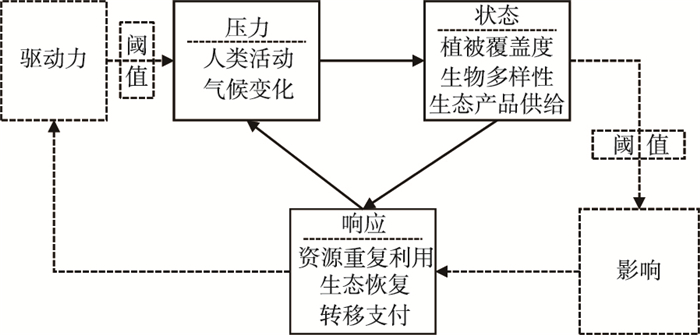

2 生态安全评估模型 2.1 压力-状态-响应(pressure-state-response, PSR)模型PSR模型是目前应用最广泛的评估模型。模型中,压力指影响生态安全的因素;状态指生态环境在压力影响下的表现;响应指对压力和状态所采取的应对措施(图 1)。PSR模型能够较好地反映外部干扰与环境变化之间的因果关系,具有较高的拓展性。在省级尺度上,赵宏波等[3]将PSR模型与变权-物元分析模型相结合,对吉林省生态安全进行定量评估,发现1991—2011年吉林省生态安全逐渐增强,但仍需注意化肥施用、城镇化、水资源消耗等对生态安全的潜在威胁。在市级尺度,SU等[4]将突变理论整合进PSR模型,降低了评估模型的主观性和不确定性,在此基础上开展1999—2008年上海市生态安全评估,揭示了上海市生态安全水平的降低趋势。为了更精确地刻画经济-社会-环境耦合系统,科学家对PSR模型进行了一系列改进,其中驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)模型最具代表性。DPSIR模型在PSR模型的基础上增加了驱动力和影响2个部分,对模型的逻辑框架进行完善(图 1)。周彬等[5]基于DPSIR模型分析2000—2012年舟山群岛生态安全演变,反映出舟山群岛生态安全水平的提升。

|

图 1 PSR / DPSIR模型框架 Figure 1 The framework of the PSR / DPSIR model 实线为PSR模型,虚线为DPSIR模型。 |

PSR系列模型能够较好地表现社会-经济-环境耦合关系,识别生态安全变化的主要驱动因素。但是该模型也存在一定的局限:一方面,在模型构建过程中,指标选择和权重确定等环节比较依赖研究者的个人经验,主观性较强;另一方面,在空间大尺度研究中,不同区域自然禀赋和发展水平可能存在较大差异,一套静态的评估体系难以有效匹配研究区实际情况。因此,有必要在未来的研究中探索基于PSR模型的生态安全动态评估体系构建。

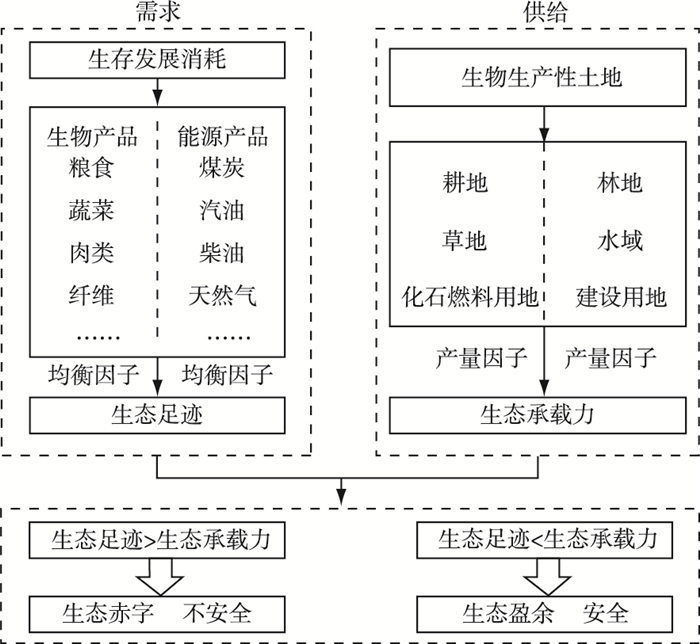

2.2 生态足迹模型生态足迹模型能够直接分析特定区域的生物生产力占用程度,判断区域社会经济发展与生态承载力的关系,因此被引入生态安全评估领域(图 2)。CHU等[6]利用生态足迹方法开展1995—2010年京津冀地区生态安全评估,结果表明京津冀地区总体上存在较大的生态赤字,生态安全格局有待增强。魏黎灵等[7]采用基于净初级生产力的生态足迹法开展了闽三角城市群生态安全评价,结果显示2010年以来闽三角城市群生态足迹快速增长,区域生态安全有待加强。YANG等[8]从能值-生态足迹的角度对中国诸省2006—2015年生态安全水平进行研究,发现中国经济发达省份普遍存在生态赤字,西部地区的生态安全水平总体高于中东部地区,指出化石燃料消耗是影响生态安全的重要因素。生态足迹模型能够从资源供需的角度出发,有效表征人类生存发展给生态环境带来的压力,结果较为直观。但是该模型仅能支持区域生态安全的总体评估,难以刻画生态安全水平的空间异质性特征。另一方面,该模型在计算过程中涉及粮食、木材、燃料等多种消费产品,对数据收集工作的要求较高。

|

图 2 生态足迹模型框架 Figure 2 The framework of the ecological footprint model |

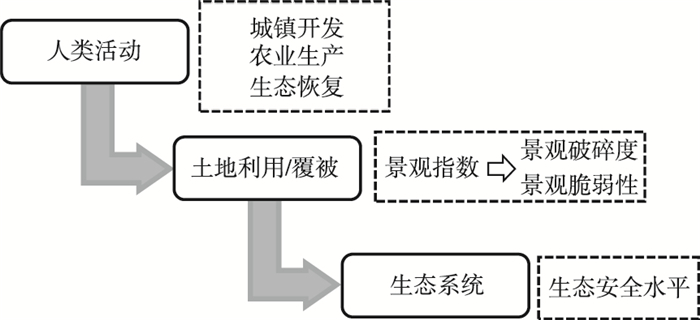

景观生态学能够为生态系统功能的多尺度研究提供等级性和集成性的生态学基础,并为社会经济格局对区域可持续性的影响研究提供支持。近年来,科学家尝试将景观生态学的指标、模型及方法应用于生态安全评估(图 3)。YU等[9]以长春市城郊耕地为研究目标,从耕地景观自身特征及其与周边景观的交互作用2个方面入手开展景观生态安全评价,发现耕地景观生态安全水平有降低趋势, 快速城市化进程对生态安全有显著影响。XU等[10]基于景观指标构建景观干扰指数和景观脆弱性指数进行江苏省滨岸带生态安全评估,结果显示当地生态安全受到土地利用变化的显著影响,至少需要34 a才能重新实现平衡。景观生态学模型能够较好地反映景观格局的时空变化,适于在较大空间尺度上开展生态安全评估。但是该类模型在应用中侧重于格局分析,对影响格局的生态学过程关注不足,难以有效追踪主要影响因素。此外,还需要重视尺度效应对景观指数的影响。

|

图 3 景观生态学模型框架 Figure 3 The framework of the landscape ecology model |

生态系统服务模型能够基于人类福祉的视角将生态产品进行量化,可以满足生态安全评估的需求。部分主要生态系统服务的计算模型如表 1所示。

|

|

表 1 主要生态系统服务评估模型[11] Table 1 Assessment models of main types of ecosystem service |

近年来,生态系统服务模型被引入生态安全评估。任志远等[12]指出基于生态系统服务的计算方法能够有效降低传统评估模型中权重赋值环节产生的不确定性,结果现势性更强,时空分辨率更高。吴健生等[13]基于研究区(重庆)实际分析主要生态系统服务的空间聚集特征,在栅格尺度完成了生态系统服务价值的空间重构,将其作为区域生态安全优化的基础。黄智洵等[14]分析了闽三角城市群的生态系统服务供求关系,为区域生态安全格局的差异化管理提供参考。生态系统服务模型易于开展生态安全的空间分析及制图,能够刻画生态安全分布格局的精细特征,表现生态安全水平的空间异质性。但是,该模型生态产品价值化过程的经济学依据不足,对生态安全变化的作用机理及主导因素的分析也有待进一步提高。

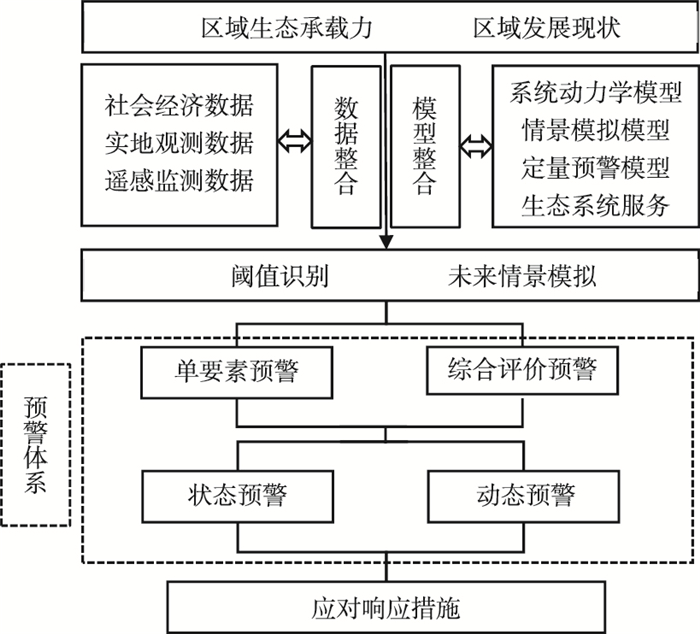

2.5 生态安全预警生态安全预警指对区域社会经济发展与生态保护的失调程度、资源开发强度超过生态承载力的程度、生态环境的恶化趋势等进行预测和警告[15]。生态安全预警是基于生态承载力和区域社会经济发展现状,采用恰当的模型对未来发展进行合理推测。我国学者对生态安全预警的关键作用有着充分的认识。在理论探索的同时,我国学者也在多个领域开展了生态安全预警实践。胡宝清等[16]从发生条件和破坏程度两方面入手,针对喀斯特石漠化灾害构建了多层次评估预警指标体系。宋豫秦等[17]对我国荒漠化预警方法进行梳理,分析整合荒漠化过程中的各种反馈机制以及人为压力,构建可操作性较强的荒漠化预警体系。汪红军等[18]对水环境安全预警系统进行分析,建议整合水质预警体系和生物预警体系,构建高精度的水环境安全预警系统。但当前生态安全预警研究主要集中于专题预警。建议未来统筹考虑各方面因素,围绕区域生态安全综合预警体系的构建开展相关研究(图 4)。

|

图 4 区域生态安全综合预警模型框架 Figure 4 The framework of the comprehensive early-warning model of regional ecological security |

20世纪90年代以来,中国政府将生态安全列为重点关注问题,发布了一系列政策保障国家生态安全。2000年12月发布的《全国生态环境保护纲要》将维护国家生态环境安全明确列为全国生态环境保护的目标[19]。2003年发布的《中国21世纪初可持续发展行动纲要》再一次重申了中国政府确保国土生态安全的决心。2008年7月发布的《全国生态功能区划》划分了50个国家重要生态功能区(2015年经修编增至63个),标志着生态保护由经验性管理向科学性管理转型。同年9月《全国生态脆弱区保护规划纲要》明确了全国8个生态脆弱区的空间范围及各自相应的保护措施。2011年发布的《全国主体功能区规划》对我国以“两屏三带”为主体的生态安全战略格局进行了系统性阐述。2014年,生态安全被纳入总体国家安全观体系,上升到事关国家安全大局的重要地位。2016年公布的《“十三五”生态环境保护规划》以及2017年公布的《全国国土规划纲要(2016—2030年)》均强调了国家生态安全屏障建设,体现了生态安全保障政策的延续性和一致性。

3.2 生态环境治理措施近年来,中国采取了一系列措施加强生态环境治理,推动受损生态系统恢复,改善生态系统结构与功能,以期增强生态安全的基础。

3.2.1 生态恢复工程三北防护林工程:1978年,三北防护林工程启动,规划实施年限为1978—2050年,分为三个阶段、八期工程实施,计划造林约3 560万hm2。经过30余年的建设,工程区森林覆盖率总体提高4.46%,水土流失和土地沙化得到明显控制。2011年起,三北防护林建设进入第二阶段五期工程,范围覆盖我国13个省(市、区)的600个县,面积395.25万km2。

天然林资源保护工程:2000年,天然林资源保护工程启动实施。一期工程实施时段为2000—2010年,总投资1 186亿元,工程区森林面积净增约1 000万hm2,森林覆盖率显著增加,森林生态系统功能明显增强,水土流失强度和面积大幅降低。2011年起,天然林资源保护二期工程(2011—2020年)启动,工程范围和投资规模均有所提升。

退耕还林工程:退耕还林工程是发展中国家规模最大的生态恢复项目[20]。工程涉及陕西省、山西省等25个省(市、区)1 897个县(市、区、旗)。工程目标是对水土流失严重、产量低而不稳的丘陵区坡耕地和平原区沙化耕地进行生态恢复,宜林则林,宜草则草,因地制宜进行综合治理。至2012年,退耕还林工程实现造林约2 940万hm2,其中退耕造林926万hm2,使得工程区的植被覆盖度和生态系统服务得到了显著提升[21-22]。新一轮造林已于2014年启动,重点落实25°以上陡坡耕地、重点地区的严重沙化耕地、重要水源地坡耕地以及西部地区实施生态移民的腾退耕地等目标的生态恢复情况。

除上述国家尺度的大规模生态恢复工程之外,中国还在部分生态环境脆弱性高、土地退化风险大的地区,基于当地主要生态问题设立地区性生态恢复项目,如长江流域防护林体系工程、京津风沙源治理工程等,作为国家层面大规模生态恢复工程的辅助和补充(表 2)。目前,我国已基本构建起一套内容丰富、保障有力的生态恢复体系。总体规划、综合治理、全面推进、国家主导的生态恢复模式已经成为中国生态恢复的主要特征[23]。

|

|

表 2 中国主要地区性生态恢复工程[23] Table 2 The main regional ecological restoration programs in China |

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。生态保护红线是国土空间“三条控制线”(生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界)之一,是国家层面构建生态安全保障体系的重大举措,也是提升生态保护管理成效的制度创新,体现了在环境管理领域以国家意志推进生态保护的导向[24-26]。划定生态保护红线,旨在实现以下几方面的目标:保护生态产品的产生区域和输送途径,保障优质生态产品供给;约束人类活动对水土流失区、土地沙化区、石漠化区等生态环境敏感脆弱区域的扰动,保障人居环境安全;扩展动植物保护范围,提高栖息地连通性,加强生物多样性保护。生态保护红线于2011年正式提出,2013年被列入生态文明建设重要内容,2017年划定工作在全国范围内全面展开。目前,京津冀3省(市)、长江经济带11省(市)和宁夏共15个省(市、区)已经完成生态保护红线划定,总面积约为61万km2,其余省份的划定工作预计在2020年底前完成。生态保护红线在国土空间中所占比例预计不低于25%。

3.2.3 保护区巡查自然保护区是我国保护珍稀物种资源的重要措施,也是国家生态安全保障体系中不可或缺的组成部分。但是,近年来自然保护区却面临人类开发建设活动的侵占和干扰。基于此,2017年7—12月我国政府开展“绿盾2017”行动,对全国446处国家级自然保护区的违法违规问题进行排查整顿。行动的内容可以大致概括为3个方面:排查并整治影响自然保护区的违法违规问题;监督检查已发现问题的整改进度;清理不符合要求的涉自然保护区地方法规政策。“绿盾2017”是中国首次实现全国尺度全覆盖性的保护区巡查,也是中国建立自然保护区以来,检查范围最广、查处问题最多、整改力度最大、追责问责最严的一次行动。此次行动共关停取缔企业2 460多家,强制拆除违法违规建筑设施590多万m2,有效遏制了资源开采、水电开发、工业生产等活动对保护区的破坏,促进了保护区监管水平的提升,巩固了我国生态安全的基础。

2018年8—9月,“绿盾2018”行动在全国范围内启动实施。“绿盾2018”行动在继续覆盖全部国家级自然保护区的同时,将847个省级自然保护区也纳入整治范畴。此次行动进一步突出问题导向,一方面检查“绿盾2017”行动所发现问题的整改情况,另一方面继续排查自然保护区存在的问题和管理短板,体现了中国在提升自然保护区管理、加强生态安全保障方面的坚决性和延续性。

4 未来发展展望我国的生态安全评估模型研究取得了丰硕成果,生态管理也取得了明显成效。但是,相关领域的理论和实践仍存在进一步提升的空间。

对生态安全评估模型而言,目前得到应用的模型存在一定的共性局限,仅能对生态安全进行整体评估,为生态管理提供宏观、意向性的建议,对生态安全变化的驱动机制和演变过程分析仍显不足。未来的研究可以重点关注以下方面:(1)评估单元的空间匹配。生态安全评估涉及生态演替和社会经济变化2个方面,但两者在空间上往往并不一致。空间插值是处理此问题的常用方法,但其不确定性会影响评估结果。因此,需要构建恰当的评估模型,实现生态演替与社会经济变化在空间上的有机整合。(2)基于动态视角构建生态安全评估模型,明确生态安全的演变过程并识别主要影响因素。在未来的研究中,可以考虑基于“格局-过程-功能”的思路开展生态安全评估,通过格局分析识别生态安全的变化区域和重点区域,基于过程解析筛选影响生态安全的限制性因素,围绕生态功能提升设计生态管理与保护措施。

对生态管理而言,未来对于生态安全的维护可以着重加强以下几方面:(1)防控潜在风险。一方面,大规模引入的外来物种(如黄土高原退耕还林引入的刺槐)与恢复地自然条件不匹配,继而威胁区域生态安全;另一方面,生态保护与恢复可能与利益相关方产生冲突,成为潜在风险的又一来源。因此,需要加强生态保护与管理的科学规划以及物资保障。(2)融合新兴技术。在生态管理过程中引入大数据、无人机遥感等新兴技术和设备,提高生态监测精度。(3)以生态功能为导向实施综合管理。推动生态管理由专项管理向综合管理转型,以提升生态功能为核心对生态管理措施进行顶层设计和系统推进,促进区域生态安全的全面稳定提升。

| [1] |

徐德琳, 邹长新, 徐梦佳, 等. 基于生态保护红线的生态安全格局构建[J]. 生物多样性, 2015, 23(6): 740-746. [ XU De-lin, ZOU Chang-xin, XU Meng-jia, et al. Ecological Security Pattern Construction Based on Ecological Protection Redlines[J]. Biodiversity Science, 2015, 23(6): 740-746.] (  0) 0) |

| [2] |

肖笃宁, 陈文波, 郭福良. 论生态安全的基本概念和研究内容[J]. 应用生态学报, 2002, 13(3): 354-358. [ XIAO Du-ning, CHEN Wen-bo, GUO Fu-liang. On the Basic Concepts and Contents of Eccological Security[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2002, 13(3): 354-358. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2002.03.024] (  0) 0) |

| [3] |

赵宏波, 马延吉. 基于变权-物元分析模型的老工业基地区域生态安全动态预警研究:以吉林省为例[J]. 生态学报, 2014, 34(16): 4720-4733. [ ZHAO Hong-bo, MA Yan-ji. Study on Early-Warning Model Based on Variable Weight-Matter Element Analysis for Ecological Security in Old Industrial Bases:A Case Study of Jilin Province[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(16): 4720-4733.] (  0) 0) |

| [4] |

SU S L, LI D, YU X, et al. Assessing Land Ecological Security in Shanghai (China) Based on Catastrophe Theory[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2011, 25(6): 737-746. DOI:10.1007/s00477-011-0457-9 (  0) 0) |

| [5] |

周彬, 钟林生, 陈田, 等. 基于变权模型的舟山群岛生态安全预警[J]. 应用生态学报, 2015, 26(6): 1854-1862. [ ZHOU Bin, ZHONG Lin-sheng, CHEN Tian, et al. Ecological Security Early-Warning in Zhoushan Islands Based on Variable Weight Model[J]. Chinese Jounral of Applied Ecology, 2015, 26(6): 1854-1862.] (  0) 0) |

| [6] |

CHU X, DENG X Z, JIN G, et al. Ecological Security Assessment Based on Ecological Footprint Approach in Beijing-Tianjin-Hebei Region, China[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 2017, 101: 43-51. DOI:10.1016/j.pce.2017.05.001 (  0) 0) |

| [7] |

魏黎灵, 李岚彬, 林月, 等. 基于生态足迹法的闽三角城市群生态安全评价[J]. 生态学报, 2018, 38(12): 4317-4326. [ WEI Li-ling, LI Lan-bin, LIN Yue, et al. Evaluation of the Ecological Security of Urban Agglomeration on Min Delta Based on Ecological Footprint[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(12): 4317-4326.] (  0) 0) |

| [8] |

YANG Q, LIU G Y, HAO Y, et al. Quantitative Analysis of the Dynamic Changes of Ecological Security in the Provinces of China Through Emergy-Ecological Footprint Hybrid Indicators[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 184: 678-695. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.02.271 (  0) 0) |

| [9] |

YU D, WANG D Y, LI W B, et al. Decreased Landscape Ecological Security of Peri-Urban Cultivated Land Following Rapid Urbanization:An Impediment to Sustainable Agriculture[J]. Sustainability, 2018, 10(2): 394-409. DOI:10.3390/su10020394 (  0) 0) |

| [10] |

XU C Y, PU L J, ZHU M, et al. Ecological Security and Ecosystem Services in Response to Land Use Change in the Coastal Area of Jiangsu, China[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 808-816. DOI:10.3390/su8080808 (  0) 0) |

| [11] |

张琨, 吕一河, 傅伯杰. 生态恢复中生态系统服务的演变:趋势、过程与评估[J]. 生态学报, 2016, 36(20): 6337-6344. [ ZHANG Kun, LÜ Yi-he, FU Bo-jie. Ecosystem Service Evolution in Ecological Restoration:Trend, Process, and Evaluation[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(20): 6337-6344.] (  0) 0) |

| [12] |

任志远, 刘焱序. 基于价值量的区域生态安全评价方法探索:以陕北能源区为例[J]. 地理研究, 2013, 32(10): 1771-1781. [ REN Zhi-yuan, LIU Yan-xu. Exploring the Regional Ecological Security Evaluation Methods Based on Values:A Case Study in the Energy Region of Northern Shaanxi[J]. Geographical Research, 2013, 32(10): 1771-1781.] (  0) 0) |

| [13] |

吴健生, 岳新欣, 秦维. 基于生态系统服务价值重构的生态安全格局构建:以重庆两江新区为例[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 429-440. [ WU Jian-sheng, YUE Xin-xin, QIN Wei. The Establishment of Ecological Security Patterns Based on the Redistribution of Ecosystem Service Value:A Case Study in the Liangjiang New Area, Chongqing[J]. Geographical Research, 2017, 36(3): 429-440.] (  0) 0) |

| [14] |

黄智洵, 王飞, 曹文志. 耦合生态系统服务供求关系的生态安全格局动态分析:以闽三角城市群为例[J]. 生态学报, 2018, 38(12): 4327-4340. [ HUANG Zhi-xun, WANG Fei, CAO Wen-zhi. Dynamic Analysis of an Ecological Security Pattern Relying on the Relationship Between Ecosystem Service Supply and Demand:A Case Study on the Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou City Cluster[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(12): 4327-4340.] (  0) 0) |

| [15] |

徐卫华, 杨琰瑛, 张路, 等. 区域生态承载力预警评估方法及案例研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(3): 306-312. [ XU Wei-hua, YANG Yan-ying, ZHANG Lu, et al. Evaluation Methods and Case Study of Regional Ecological Carrying Capacity for Early-Warning[J]. Progress in Geography, 2017, 36(3): 306-312.] (  0) 0) |

| [16] |

胡宝清, 王世杰, 严志强, 等. 喀斯特石漠化灾害预警及其风险评估模型研究[J]. 地球科学进展, 2004, 19(增刊1): 147-152. [ HU Bao-qing, WANG Shi-jie, YAN Zhi-qiang, et al. Early Warning and Risk Assessment Model for Karst Rocky Desertification Hazard[J]. Advance in Earth Sciences, 2004, 19(Suppl. 1): 147-152.] (  0) 0) |

| [17] |

宋豫秦, 陈妍. 荒漠化预警方法研究进展[J]. 中国沙漠, 2017, 37(2): 205-213. [ SONG Yu-qin, CHEN Yan. A Review of Desertification Early Warning Methods[J]. Journal of Desert Research, 2017, 37(2): 205-213.] (  0) 0) |

| [18] |

汪红军, 周连凤, 李嗣新, 等. 水环境安全预警系统研究进展[J]. 环境科学与管理, 2011, 36(3): 32-35. [ WANG Hong-jun, ZHOU Lian-feng, LI Si-xin, et al. Research Development on Warning System of Water Environment Safety[J]. Environmental Science and Management, 2011, 36(3): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2011.03.008] (  0) 0) |

| [19] |

崔胜辉, 洪华生, 黄云凤, 等. 生态安全研究进展[J]. 生态学报, 2005, 25(4): 861-868. [ CUI Sheng-hui, HONG Hua-sheng, HUANG Yun-feng, et al. Progress of the Ecological Security Research[J]. Acta Ecologica Sinica, 2005, 25(4): 861-868. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2005.04.031] (  0) 0) |

| [20] |

FENG X M, FU B J, LU N, et al. How Ecological Restoration Alters Ecosystem Services:An Analysis of Carbon Sequestration in China's Loess Plateau[J]. Scientific Reports, 2013, 3: 2846. DOI:10.1038/srep02846 (  0) 0) |

| [21] |

FU B J, WANG S, LIU Y, et al. Hydrogeomorphic Ecosystem Responses to Natural and Anthropogenic Changes in the Loess Plateau of China[J]. Annual Review Earth & Planetary Sciences, 2017, 45: 223-243. (  0) 0) |

| [22] |

张琨, 吕一河, 傅伯杰. 黄土高原典型区植被恢复及其对生态系统服务的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2017, 33(1): 23-31. [ ZHANG Kun, LÜ Yi-he, FU Bo-jie. Vegetation Restoration and Its Influences on Ecosystem Services in Areas Typical of the Loess Plateau[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2017, 33(1): 23-31.] (  0) 0) |

| [23] |

高吉喜, 杨兆平. 生态功能恢复:中国生态恢复的目标与方向[J]. 生态与农村环境学报, 2015, 31(1): 1-6. [ GAO Ji-xi, YANG Zhao-ping. Restoration of Ecological Functions:Goal and Orientation of Ecological Restoration in China[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2015, 31(1): 1-6.] (  0) 0) |

| [24] |

李干杰. "生态保护红线":确保国家生态安全的生命线[J]. 求是, 2014(2): 44-46. (  0) 0) |

| [25] |

高吉喜. 生态保护红线:维护国家生态安全的"生命线":国家生态保护红线体系建设构想[J]. 环境保护, 2014, 42(2): 17-21. (  0) 0) |

| [26] |

LÜ Y H, MA Z M, ZHANG L W, et al. Redlines for the Greening of China[J]. Environmental Science & Policy, 2013, 33: 346-353. (  0) 0) |