2. 华东师范大学“青少年健康评价与运动干预” 教育部重点实验室,上海 200241

2. Key Laboratory of Adolescent Health Assessment and Exercise Intervention of Ministry of Education, East China Normal University, Shanghai 200241, China

《“健康中国2030”规划纲要》的颁布是我国积极践行联合国“2030可持续发展议程”、踊跃参与全球健康治理的重要举措, 也标志着健康问题已成为当今全球共同面对的公共问题[1]。2017年在华东师范大学举行的“学生体质健康评价与运动干预”高峰论坛上发布的《中日儿童青少年体质健康比较研究成果公报》提到,“2014年和2016年,中国儿童青少年体格指标几乎均显著高于日本,但在体能指标方面,日本儿童青少年在心肺耐力、柔韧性和灵敏协调性方面均显著高于中国”[2],这表明我国儿童青少年体质健康总体下滑的趋势仍未彻底扭转。因此,青少年体质健康促进仍是新时代体育科学研究面临的重要课题,同时也是新时代健康中国建设的重要内容。

当前,健康促进理论模型较多且侧重点不同:“健康信念模型注重认知因素对行为的影响,合理/计划行为理论强调态度、意向和行为控制感对行为的决定作用,自我效能理论认为可通过认知、环境和行为结果强化自我效能进而促进健康行为,而跨理论模型从动态过程描述人类的行为变化,强调锻炼意向在个体行为变化阶段的作用”[3]。从中可以发现,以往的健康促进理论模型大都聚焦于个体内部水平层面的因素,且基于以上理论模型制定的青少年健康行为干预促进策略收效也不尽如人意。因此,一种关注多层次影响,同时考虑个体因素、外在环境因素及其相互作用的健康促进理论框架——社会生态学理论(social ecology theory)应运而生。该理论提出后不仅受到西方学者和政府部门的高度关注,在青少年身体活动(physical activity, PA)促进的理论与实践研究中也表现出巨大潜力,因而被广泛认可。从社会生态学理论角度考察人类行为与环境的问题已成为当前健康领域的研究热点。

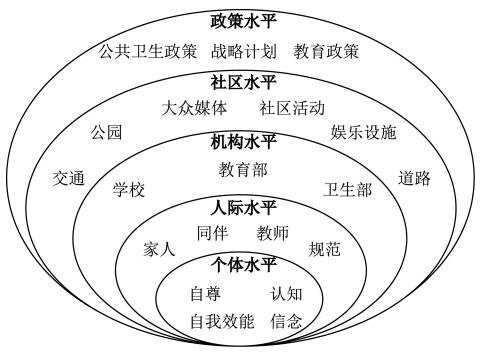

1 文献回顾美国著名心理学家Bronfenbrenner[4-5]最早开启社会生态学理论在心理学研究领域的运用,并将影响个体行为的环境因素分为微观系统、中间系统、外部系统和宏观系统。微观系统是与个体相互作用的直接环境;中间系统由围绕在微观系统周围的、与直接环境之间的联系构成;外部系统是间接影响行为的外部环境条件,由2个或多个微观系统的联系和过程组成;宏观系统指存在于微观系统、中间系统和外部系统之中的文化、亚文化,是个体成长发展的全部社会环境和意识形态背景,可直接或间接影响个体的经验获得、角色习得及知识吸收[6]。有学者[7-8]在前人研究基础上将社会生态学模型应用于青少年PA干预实践,并描绘社会生态学与青少年PA的研究模型(图 1)。社会生态学理论强调把人放在环境系统中加以考察,注重描述个体所处生态系统如何与个体相互作用并影响个体行为,从而揭示家庭、学校、社会如何引导个体成长[9]。因此,社会生态学理论的哲学内涵为青少年PA干预提供了新的突破口:建成环境是社会生态学理论下促进青少年PA的物质保证,而阳光体育活动、全民健身等理念是社会生态学理论下促进青少年PA的文化保证,二者共同构成社会生态学理论与青少年PA促进的全部要义。

社会生态学理论认为影响个体行为的不同生态因素,如个体、社会、物理、政策,主要发生在个体心理、家庭、学校、社区等场域中,进而根据各场域与个体行为关系远近将其划分为内层、次内层、外层等不同层次[10]。文化生态建设是社会生态学理论的重要内容,在某种意义上社会生态学理论指导下的健康促进既属于自然环境、建成环境范畴,也属于文化生态建设范畴。基于我国当前社会发展进程,结合国内已有研究,可将体育文化分为国家、城市、社区/乡镇、学校、家庭体育文化等5个层次[11],它们相互渗透,并与社会生态学理论的4个系统交相呼应,为健康促进的实施与干预创设良好文化生态环境。主要表现在:①家庭及其成员在青少年成长过程中发挥巨大作用,特别是父母、兄弟姐妹的价值态度、价值观等的影响,且家庭体育文化处于体育文化分层最内层,其对青少年PA的影响较大。Mulhall等[12]发现, 青少年PA水平与家庭其他成员体育健身参与显著相关。②在现行教育体制下,由学校体育政策、体育精神、教育目标等构成的学校体育文化对青少年健康促进和PA参与具有重要推动作用。国内相关研究[13]发现,省级达标学校的学生体育锻炼态度显著高于普通学校,这可能与省级达标学校具有较好的体育设施、环境、文化等因素有关。Bocarro等[14]也发现,学校体育政策、环境与中学生运动健康行为关系密切。因此,学校体育文化是影响青少年PA的重要因素。③处于体育文化分层外层的社会体育文化(包括社区体育文化、城市体育文化、国家体育文化等)也是影响青少年PA的重要因素。已有研究[13, 15]发现,不同环境因素中以社区环境对中学生锻炼行为的影响效应最大,而且证实以社区为基础的PA干预措施结合环境、政策、文化等因素可显著提高居民PA水平。基于此,提出以下研究假设:H1家庭、学校、社会体育文化均能显著正向影响青少年PA。

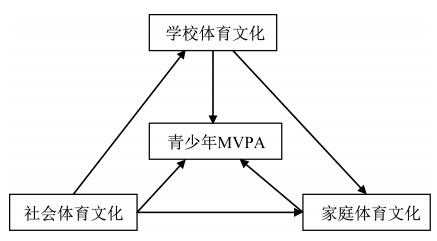

已往研究[12-14]大多只关注某一维度(家庭、学校、社区)或几个因素(政策、文化、经济)对PA的影响,尽管部分研究[13, 15]试图厘清PA的多层面影响因素,但仅比较了不同层次间的影响效果,并未深入考察各层次间的影响方式。根据社会生态学理论,外层因素通常以内层因素为中介逐步影响个体行为,如Langille等[16]发现,社会生态学模型中的外层变量能通过次内层、内层变量影响青少年健康行为。基于此,提出以下研究假设:H2社会体育文化可通过学校、家庭体育文化的中介作用影响青少年PA。假设模型见图 2。

|

| 图 2 研究假设模型 Figure 2 Hypothetical model 注:MVPA表示中高强度体力活动。 |

此外,随着PA客观测量手段日臻完善,特别是加速度计的使用,对日常生活状态下青少年PA进行准确监测并探索PA与身心健康的关系,进而促进青少年PA并持续提升其体质健康水平具有重要意义[17]。加速度计使用时的型号选择、采样间隔时间、佩戴部位等环节较为重要。Plasqui等[18]分析42篇加速度计效度研究文献后发现,被检验最多的2款加速度计是ActiGraph和Tracmor,且只有ActiGraph被证实与双标水法测得的能量消耗有较高相关性。尽管双标水法是测量PA能量消耗的“金标准”,但存在测试成本极高且只能获得机体总能量消耗信息等局限[19],因此不能广泛应用于大范围PA监测研究中。Vries等[20]在对儿童青少年PA的监测中证实ActiGraph加速度计具有可靠性和易用性,且表现出较高的准确性。由于青少年主观能动性高,PA较为活跃,其PA可能涉及多个轴向。在单轴、三轴加速度计与PA监测所得计数和心率相关性(r=0.64和r=0.73)中,三轴加速度计表现出更高的相关性[21]。因此,本文选用三轴加速度计ActiGraph GT3X+,以确保青少年PA测量的准确性及与同类研究的可比性。加速度计采样间隔和佩戴方面的研究结果较为一致:在儿童青少年PA测量中,相对于较长采样间隔(10、15、20、30、60 s),采用5 s采样间隔较为适宜,且其均方根误差最小[22];综合考虑测量准确性、佩戴舒适性及佩戴者生活习惯等,加速度计连续7 d佩戴于受试者右髋部或腰后部正中可对每日中高强度体力活动(moderate-to-vigorous physical activity,MVPA)时间做出较好评估(预测组内相关系数r=0.76~0.87),受试者也感觉较为舒适和易于接受[23-24]。

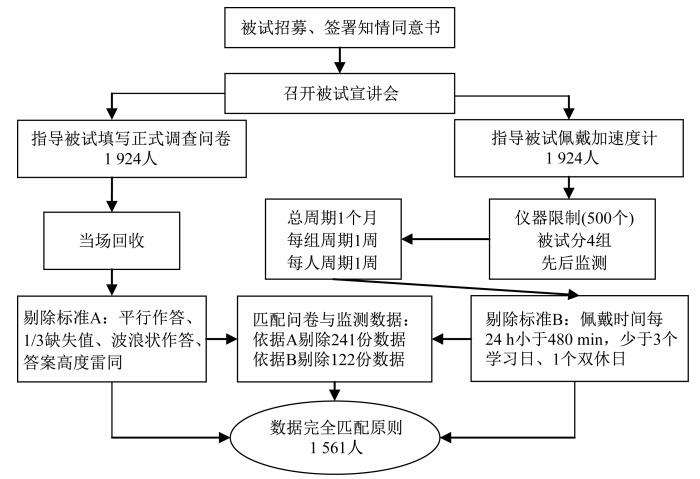

2 研究对象与方法 2.1 被试招募与合作学校体育组长沟通,同期召开家长会,向合作班级体育教师、家长、学生介绍本研究项目主要内容,详细说明研究目的与流程,确保被试参与的自主性,并签署知情同意书。被试招募分为2个阶段:①阶段1,分别从上海市城区和郊区的8所中学随机抽取1 200名中学生进行初始问卷的施测并当场回收,用以检验问卷效度;同时对其中60名青少年进行间隔2周的重测,用以检验问卷信度。②阶段2,招募10所中学的1 924名被试进行加速度计佩戴追踪和正式问卷调查,以获取青少年体育文化分层与MVPA数据,为本文提出的假设模型提供数据支撑。为保证问卷测量的有效性及结构方程模型的顺利运行,严格筛选所有问卷及数据,剔除1/3缺失值、平行作答、波浪状作答、答案高度雷同的问卷,最终阶段1获得有效问卷956份,有效率79.67%,阶段2问卷与加速度计完整匹配的有效数据1 561份,有效率81.13%。被试基本情况见表 1。

| 表 1 被试基本情况 Table 1 Basic situation of subjects |

采用ActiGraph GT3X+连续佩戴7 d监测青少年PA。测试前完成仪器初始化设置,并举办宣讲会,指导被试佩戴、摘除仪器,确认佩戴时间(7:00—21:00,除洗澡、游泳、睡觉外)和佩戴部位(右侧髋部)。7 d测试结束后,采用Actilife 6下载原始数据。参数设置:采样频率为30 Hz,采样间隔为5 s,佩戴时间≥480 min/d,每名被试至少有3个工作日和1个双休日的有效数据,MVPA界值为1 680~3 368 CPM[25]。有研究[26-28]证实,与低、高强度PA相比,青少年MVPA与身心健康、体适能的关系更为密切,因此,重点考察体育文化分层对青少年MVPA的影响。

2.2.2 青少年体育文化环境采用自主研制的《青少年体育文化环境问卷》进行调查。该问卷包括家庭体育文化、学校体育文化、社会体育文化等3个分问卷共48道题目,采用Likert 5级评价,得分越高,体育文化感知水平越高。

根据经典测量理论,基于956名被试的初测问卷调查,所有条目经决断值、条目与总分相关、同质性检验判定后进行探索性因子分析、验证性因素分析及信度检验[29]。初测问卷内部一致性Cronbach’s α系数为0.82~0.87,KMO值为0.85(>0.7),Bartlett球形检验显示χ2=1 953.54(P=0.00 < 0.01)。抽取475份问卷数据进行探索性因子分析,从家庭/学校/社会体育文化分问卷依次抽取2、3、3个公因子,累积解释方差依次为62.43%、65.74%、70.25%,结合碎石图,删除因子负荷 < 0.40及有2个及以上因子负荷≥0.40的条目。对余下481份问卷数据进行验证性因素分析,χ2/df=2.852,近似均方根误差(RMSEA)=0.065,残差均方和平方根(RMR)=0.043,规范拟合指数(NFI)=0.848,适配度指数(GFI)=0.870,调整后适配度指数(AGFI)=0.914,比较拟合指数(CFI)=0.806,表明问卷结构、聚合和区分效度良好。对修订后的问卷进行内部一致性检验,结果显示总问卷Cronbach’s α系数为0.83,各分问卷(家庭/学校/社会体育文化)α系数分别为0.87、0.84、0.80;此外,对60名青少年进行间隔2周的重测,结果显示各分问卷重测信度均达中等以上水平相关(r=0.82~0.88),表明修订后问卷内部一致性良好且跨时间稳定性较好。从整体而言,该问卷信效度良好。

2.3 数据收集与处理数据收集与筛选过程见图 3。采用SPSS 22.0、AMOS 20.0软件对数据进行统计处理,用协方差分析检验青少年MVPA与体育文化分层的性别、城郊差异,用回归分析、偏差校正的百分位Bootstrap法(简称Bootstrap法)检验变量间的中介效应[33-34]。

|

| 图 3 数据收集与筛选流程 Figure 3 Flow chart of data collection and screening |

以青少年年龄为协变量,对青少年MVPA与体育文化分层的性别、城郊差异进行协方差分析。结果(表 2)显示:青少年学习日和双休日MVPA均有性别差异和城郊差异(均P < 0.05),其中男生高于女生、城区高于郊区;学校、社会体育文化均无性别差异和城郊差异(均P>0.05);家庭体育文化无性别差异(P>0.05),但有城郊差异(P < 0.01),且城区高于郊区。青少年家庭体育文化和MVPA呈现的城郊差异可为进一步考察体育文化分层对城郊青少年MVPA的不同影响路径奠定基础。

| 表 2 协方差分析结果一览 Table 2 Covariance analysis results |

皮尔逊相关分析发现,无论是城区还是郊区青少年,其社会体育文化、学校体育文化、家庭体育文化和MVPA之间均呈现两两显著正相关。

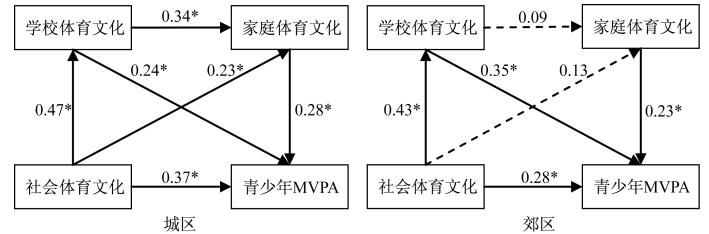

3.2 体育文化分层对青少年MVPA的影响为深入考察社会生态学理论视角下体育文化分层对青少年MVPA的影响,进行逐步回归分析。结果(表 3)显示:社会体育文化能正向预测城区和郊区学校体育文化(β=0.47,P < 0.01;β=0.43,P < 0.01);社会和学校体育文化可同时正向预测城区家庭体育文化(β=0.23,P < 0.01;β=0.34,P < 0.01),但不能预测郊区家庭体育文化(β=0.13,P>0.05;β=0.09,P>0.05);家庭、学校、社会体育文化可同时正向预测城区青少年MVPA(β=0.28,P < 0.01;β=0.24,P < 0.01;β=0.37,P < 0.01),也能同时正向预测郊区青少年MVPA(β=0.23,P < 0.01;β=0.35,P < 0.01;β=0.28,P < 0.01)。

| 表 3 学校、家庭体育文化在社会体育文化和城区/郊区青少年MVPA间的中介效应回归分析结果 Table 3 Regression analysis for mediating effect test of school sports culture and family sports culture between social sports culture and urban/ suburban adolescent MVPA |

以往研究[35]发现,Bootstrap法检验中介效应显著性比传统的Sobel检验效力更高。因此,本文在控制人口统计学变量条件下采用Bootstrap法检验中介效应显著性。

结果(表 4)显示:①对城区而言,学校和家庭体育文化产生的总间接效应的Bootstrap 95%置信区间不含0值,表明学校和家庭体育文化在社会体育文化与青少年MVPA间存在显著的中介效应,具体为“社会体育文化→学校体育文化→青少年MVPA”“社会体育文化→家庭体育文化→青少年MVPA”“社会体育文化→学校体育文化→家庭体育文化→青少年MVPA”。这3条路径产生的间接效应,其Bootstrap 95%置信区间均不含0值,表明这3条中介效应路径均显著。研究结果还显示,社会体育文化对城区青少年MVPA的直接预测作用显著。因此,学校、家庭体育文化在社会体育文化与城区青少年MVPA之间起部分中介作用。②对郊区而言,由“社会体育文化→学校体育文化→青少年MVPA”路径产生的间接效应的Bootstrap 95%置信区间不含0值,表明学校体育文化在社会体育文化与青少年MVPA间具有显著的中介作用,而由“社会体育文化→家庭体育文化→青少年MVPA”“社会体育文化→学校体育文化→家庭体育文化→青少年MVPA”这2条路径产生的间接效应的Bootstrap 95%置信区间均包含0值,表明这2条中介效应路径均不显著。此外,研究结果还显示,社会体育文化对郊区青少年MVPA的直接预测作用显著,因此,学校体育文化在社会体育文化与郊区青少年MVPA间起部分中介作用。据此构建中介效应模型,结果见图 4。

| 表 4 学校、家庭体育文化在社会体育文化与青少年MVPA间中介效应检验的Bootstrap分析结果 Table 4 Bootstrap analysis for mediating effect test of school sports culture and family sports culture between social sports culture and adolescent MVPA |

|

| 图 4 学校、家庭体育文化在社会体育文化与青少年MVPA间的中介效应模型 Figure 4 Mediating effect model of school sports culture and family sports culture between social sports culture and adolescent MVPA 注:MVPA表示中高强度体力活动;*表示P < 0.05。 |

研究发现,青少年学习日、双休日MVPA均存在性别差异,且男生高于女生。章建成等[36]认为,形成这种现象的原因可能是男生对体育锻炼的兴趣及价值认同度相对较高。国外相关研究也佐证了该结果:Sallis等[37]、Webber等[38]发现,美国青少年PA时间、频率以及强度随年龄的增长均逐渐减少,且女生明显低于男生;Taymoori等[39]发现,在伊朗青少年中男生PA量达标比例为61.5%,而女生达标比例仅为36%,远低于男生。值得注意的是,司琦等[40]发现,杭州市青少年参与校内、课外PA量无性别差异(t=1.60,P>0.05),这与本文结果不一致。究其原因,可能由不同研究选取的被试分别处于不同年龄段及不同城市的经济、文化差异引起。本文还发现,青少年MVPA存在城郊差异,且城区高于郊区。该结果也提示,家庭体育文化可能是造成青少年MVPA城郊差异的重要原因。已有研究[41]发现,我国初中生在体育课的频率和负荷量、参与课间操的频率和态度以及体育锻炼的持续时间方面存在城乡差异。此外也有研究[42]证实,城乡家庭经济水平对学生体育参与有一定影响,城区学生体育活动频次与方式受家长参与影响较大,而乡镇学生整体上不受家长影响,这也在一定程度上佐证了本文结果。

4.2 体育文化分层对青少年PA的影响 4.2.1 家庭体育文化家庭是中国社会文化特有的积极性因素,对推动社会文明发展具有重要作用,家庭也是青少年思想观念、人格品质形成的“摇篮”。家庭体育作为家庭教育的重要环节,是家庭成员情感交流、文化传承的重要途径[43]。家庭体育是实现终身体育的落脚点、归属地,制约、影响家庭成员的体育活动方式、体育态度、体育价值的形成[44-45]。父母作为子女的第一任教师,其对子女的引导至关重要。研究[46-47]发现,父母体育意识和家庭体育环境等可直接影响子女的体育活动,且子女的体育态度、价值观以及行为模式均与父母保持一定的一致性。因此,家庭体育是青少年终身体育的基础,积极的家庭体育文化环境能够培养青少年终身体育的意识,最终形成终身体育的观念。

在我国,家庭体育文化缺失现象普遍存在,这既阻碍了居民生活质量、体育意识的提高,也制约着居民健康、科学活动模式的形成。因此,家庭体育文化从居民最贴近、真实的家庭生活中来,到居民最直接、切身的需求和感受中去,繁荣家庭体育文化是现阶段我国走向体育强国的必由之路。党的十八大报告也指出:“文化既是凝聚人心的精神纽带,又直接关系民生幸福。”社会主义文化繁荣发展是人民群众的迫切需求,更是实现“中国梦”的重要衡量标准,繁荣家庭体育文化也是促进社会主义文化发展不可或缺的重要路径。

4.2.2 学校体育文化学校体育教育的主要功能是让学生掌握必要的健身知识与方法,引导学生养成自觉的体育意识和行为,最终树立终身体育思想。但从目前我国中小学体育教学现状看,教师上课只能按照教学目标教给学生一定的体育知识和锻炼方法。引导学生自觉养成体育意识和行为仅靠体育课无法达成,这就需要通过学校体育文化环境潜移默化地影响,使学生的体育意识和行为由组织推动向自觉参与转移[48]。学校体育文化是以校园精神为表征、以师生为主体共同创造的不同体育形态的群体文化[49]。青少年时期是主动参与体育锻炼和培育体育意识的重要阶段,这一时期校园是他们的主要活动场所,优良的学校体育文化环境对青少年的体育情感、态度、价值观的形成至关重要。学校体育文化因素对学生体育行为的影响普遍存在,学校体育文化环境的全面性、持久性促使青少年逐渐形成积极的体育感知,有助于青少年养成自觉的体育意识和行为[50]。

国务院办公厅转发教育部等部门《关于进一步加强学校体育工作若干意见》的通知也提到:“各地有关部门要采取多种方式加强学校体育文化建设,引导广大青少年树立科学的教育观、人才观和健康观,形成珍视健康、热爱体育、崇尚运动、积极向上的良好氛围。”[51]因此,加强学校体育文化建设,营造良好的学校体育文化环境,也是新时代学校体育建设的重要组成部分。

4.2.3 社会体育文化本文发现,社会体育文化是影响青少年参与PA的重要因素。社会体育文化对促进青少年PA和体质健康具有不可替代的作用。为保证全民健身工程持续不断开展,国务院先后颁布了《全民健身计划纲要》《全民健身计划(2011—2015)》等文件。同时为提高学生体质健康水平,国务院又下发了《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,教育部、国家体育总局、共青团中央共同决定在全国各级各类学校中广泛、深入地开展全国亿万学生阳光体育运动[11],阳光体育的开展为全面实施《学生体质健康标准》打下良好基础。阳光体育和全民健身是在国家层面发起的社会性倡议或宣传口号,对传播社会体育文化具有重要意义。

党的第十七届中央委员会全体会议审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)提到:“要深入开展全民健身活动,推动文化产业与旅游、体育、信息等产业融合发展。”[52]国务院于2016年6月又发布《全民健身计划(2016—2020年)》(以下简称《计划》),其主要任务之一也是“弘扬体育文化,促进人的全面发展”。全民健身是人民群众增强体魄、幸福生活的基础保障,实施全民健身计划是实现全民健康的最优路径,是国家的重要发展战略, 同时也是《决定》的继续和延伸。《决定》和《计划》的颁布是我国在迈向体育强国进程中重新思考、定位中国体育文化的重要契机,对发挥体育的价值与意义具有积极的指导作用。易剑东[52]曾撰文指出目前我国体育文化建设面临的三大主要问题:不好运动、偏爱心智娱乐,闲暇时间和社会空间的局限,重关系和人情、钻规则空子。因此,确立核心价值是现阶段我国体育文化的重中之重:①在个体层面,感知体育对生存空间、生命质量、生活方式的独特价值;②在社会层面,发挥体育对社群稳定与和谐、社会活力的积极价值;③在国家层面,体现体育对国民利益、国家实力、国际形象的表征价值。

4.3 社会生态学理论指导下促进青少年PA的路径笔者发现,在社会生态学理论指导下,学校、家庭体育文化在社会体育文化与城区青少年MVPA之间具有多重中介作用。相对于学校、社会体育文化而言,家庭体育文化充当“连接点”或“中间站”角色。社会生态学理论的核心观点强调环境与行为,社会体育文化的繁荣受到社会制度、意识形态等客观环境的影响和制约,落脚于家庭则为体育文化的发展提供了相对自由和更加广阔的空间。笔者发现,体育文化分层对郊区青少年MVPA的影响不同于城区,即“社会→家庭→青少年MVPA”和“社会→学校→家庭→青少年MVPA”这2条路径在郊区青少年中均不成立,究其因,这与家庭体育文化的城郊差异存在一定关联[44],也进一步导致青少年MVPA存在城郊差异的现状[53]。

随着我国经济的发展和国际地位的不断提升,构建多元的家庭体育文化环境、培育积极健康的家庭体育文化氛围已成为提高国民素质的重要途径。而处于社会生态学理论下外部系统之源和体育文化次内层的学校体育文化与当今社会非主流文化形态在同一时空向学生共同渗透,这显然对学校体育文化的吸引力造成一定冲击[52]。积极健康的学校体育文化不仅能形成巨大的文化吸引力,潜移默化地作用于学生的体育行为,而且能抑制非主流文化形态中的不利因素[11],所以说学校体育文化环境的塑造是现阶段我国体育文化建设的必经之路。从整体而言,应通过家庭的点扩展到学校的面,再不断延展交流形成区域社会的大网络,国家层面的体育文化才会逐步活跃[44];反之,社会体育文化的繁荣也会促进学校体育文化和家庭体育文化的丰富与充实,进而促进青少年PA。因此,新时代要以全民健身为着力点,提升社会体育文化的张力和渗透力,塑造学校体育文化环境,繁荣家庭体育文化,关注促进PA的体育文化生态环境建设[11]。

4.4 研究创新与不足本文明确了社会生态学理论促进青少年PA的重要价值,具有一定的理论和实践意义,在一定程度上揭示了体育文化分层影响青少年PA的内在机制,提出并验证了体育文化分层影响青少年MVPA的多重中介模型。笔者认为家庭体育文化可能是导致青少年MVPA城郊差异的重要因素,为今后青少年PA干预指明方向。诚然,本文结果是以全国城镇化水平较高的城市——上海市城郊作为研究区域而得出的,因此,相对于其他城镇化水平相对较低的城市,本文结果也具有向全国推广的学术价值。当然本文也存在一些不足, 未来应加以改进,例如:采用横断研究设计,无法判断变量间的因果关系,未来可通过实验设计、交叉滞后设计深入考察变量间的关系;社会生态学理论涉及因素众多,本文只考察了体育文化分层,即社会、学校、家庭体育文化对青少年PA的影响,未来可持续探索社会生态学理论视角下其他变量对青少年PA的影响以及不同变量的交互作用。

5 结论(1) 青少年MVPA存在性别差异和城郊差异,男生高于女生,城区学生高于郊区学生;学校、社会体育文化均不存在性别差异和城郊差异;家庭体育文化不存在性别差异,但存在城郊差异,城区高于郊区。

(2) 对于城区青少年,社会体育文化既能直接预测其MVPA,也可通过学校、家庭的多重中介作用间接预测;而对于郊区青少年,社会体育文化也能直接预测其MVPA,但仅可通过学校的中介作用间接预测。

作者贡献声明:

郭正茂:设计论文框架,搜集统计数据,撰写、修改论文;

杨剑:指导论文选题,修改论文。

| [1] |

吕和武, 吴贻刚. 美国建成环境促进公共健康对健康中国建设的启示[J].

体育科学, 2017, 37(5): 24-31 (  0) 0)

|

| [2] |

华东师范大学新闻中心.2017年"学生体质健康评价与运动干预"高峰论坛在校召开[EB/OL].[2018-06-28]. https://news.ecnu.edu.cn/73/fc/c1833a95228/page.htm

(  0) 0)

|

| [3] |

杨剑, 郭正茂, 季浏. 锻炼行为理论模型发展述评[J].

沈阳体育学院学报, 2016, 35(1): 73-81 (  0) 0)

|

| [4] |

BRONFENBRENNER U.

The ecology of human development:Experiments by nature and design[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1979: 330.

(  0) 0)

|

| [5] |

BRONFENBRENNER U, CECI S J. Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective:A bioecological model[J].

Psychological Review, 1994, 101(4): 568-586 (  0) 0)

|

| [6] |

杨剑, 邱茜, 季浏. 锻炼行为生态学模型及其在体育领域的应用[J].

武汉体育学院学报, 2014, 48(10): 75-81 (  0) 0)

|

| [7] |

ZHANG T, SOLMON M. Integrating self-determination theory with the social ecological model to understand students' physical activity behaviors[J].

International Review of Sport & Exercise Psychology, 2013, 6(1): 54-76 (  0) 0)

|

| [8] |

韩慧, 郑家鲲. 西方国家青少年体力活动相关研究述评:基于社会生态学视角的分析[J].

体育科学, 2016, 36(5): 62-70 (  0) 0)

|

| [9] |

李小英, 燕子. 生态学模型在锻炼心理学中的应用[J].

西安体育学院学报, 2010, 27(6): 765-768 (  0) 0)

|

| [10] |

代俊, 陈瀚, 李菁, 等. 社会生态学理论视域下影响青少年运动健康行为的因素[J].

上海体育学院学报, 2017, 41(3): 35-41 (  0) 0)

|

| [11] |

胡国鹏, 冯魏, 郭宇刚, 等. 社会生态学理论观照下体力活动促进研究的历史、现在与未来[J].

首都体育学院学报, 2015, 27(4): 367-370 (  0) 0)

|

| [12] |

MULHALL P, REIS J, BEGUM S. Early adolescent participation in physical activity:Correlates with individual and family characteristics[J].

Journal of Physical Activity & Health, 2011, 8(2): 244-252 (  0) 0)

|

| [13] |

陈作松, 周爱光. 环境、自我效能感与中学生锻炼态度的关系[J].

武汉体育学院学报, 2007, 41(4): 31-35 (  0) 0)

|

| [14] |

BOCARRO J N, KANTERS M A, CERIN E, et al. School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children[J].

Health & Place, 2012, 18(1): 31-38 (  0) 0)

|

| [15] |

REIS R S, HALLAL P C, PARRA D C, et al. Promoting physical activity throughcommunity-wide policies and planning:Findings from Curitiba, Brazil[J].

Journal of Physical Activity & Health, 2010, 7(S2): 137-145 (  0) 0)

|

| [16] |

LANGILLE J L, RODGERS W M. Exploring the influence of a social ecological model on school-based physical activity[J].

Health Education & Behavior, 2010, 37(6): 879-894 (  0) 0)

|

| [17] |

贺刚, 黄雅君, 王香生. 加速度计在儿童体力活动测量中的应用[J].

体育科学, 2011, 31(8): 72-77 (  0) 0)

|

| [18] |

PLASQUI G, WESTERTERP K R. Physical activity assessment with accelerometers:An evaluation against doubly labeled water[J].

Obesity, 2012, 15(10): 2371-2379 (  0) 0)

|

| [19] |

戴剑松, 孙飙. 体力活动测量方法综述[J].

体育科学, 2005, 25(9): 69-75 (  0) 0)

|

| [20] |

VRIES S I D, BAKKER I, HOPMAN-ROCK M, et al. Clinimetric review of motion sensors in children and adolescents[J].

Journal of Clinical Epidemiology, 2006, 59(7): 670-680 DOI:10.1016/j.jclinepi.2005.11.020 (  0) 0)

|

| [21] |

OTT A E, PATE R R, TROST S G, et al. The use of uniaxial and triaxial accelerometers to measure children's "free-play" activity[J].

Pediatric Exercise Science, 2000, 12(4): 360-370 DOI:10.1123/pes.12.4.360 (  0) 0)

|

| [22] |

MCCLAIN J J, ABRAHAM T L, BRUSSEAU T A, et al. Epoch length and accelerometer outputs in children:Comparison to direct observation[J].

Medicine and Science in Sports and Exercise, 2008, 40(12): 2080-2087 DOI:10.1249/MSS.0b013e3181824d98 (  0) 0)

|

| [23] |

TROST S G, PATE R R, FREEDSON P S, et al. Using objective physical activity measures with youth:How many days of monitoring are needed?[J].

Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000, 32(2): 426-431 (  0) 0)

|

| [24] |

NILSSON A, EKELUND U, YNGVE A, et al. Assessing physical activity among children with accelerometers using different time sampling intervals and placements[J].

Pediatric Exercise Science, 2002, 14(1): 87-96 DOI:10.1123/pes.14.1.87 (  0) 0)

|

| [25] |

PATE R R, ALMEIDA M J, MCIVER K L, et al. Validation and calibration of an accelerometer in preschool children[J].

Obesity, 2012, 14(11): 2000-2006 (  0) 0)

|

| [26] |

FANG H, QUAN M, ZHOU T, et al. Relationship between physical activity and physical fitness in preschool children:A cross-sectional study[J].

BioMed Research International, 2017, 2017: 9314026 (  0) 0)

|

| [27] |

DENTON S J, TRENELL M I, PLÖTZ T, et al. Cardiorespiratory fitness is associated with hard and light intensity physical activity but not time spent sedentary in 10-14 year old schoolchildren:The HAPPY study[J].

PLoS One, 2013, 8(4): e61073 DOI:10.1371/journal.pone.0061073 (  0) 0)

|

| [28] |

TANAKA C, HIKIHARA Y, ANDO T, et al. Relationship between exercise and daily physical activity with physical fitness in preschool children[J].

Medicine and Science in Sports and Exercise, 2014, 46(5): 120-121 (  0) 0)

|

| [29] |

戴俭慧, 金亚虹. 体育科学量表编制中几个主要问题探究:一种方法优化的思考[J].

体育科学, 2014, 34(3): 88-96 (  0) 0)

|

| [30] |

BAGOZZI R P, YI Y. On the evaluation of structural equation models[J].

Journal of the Academy of Marketing Science, 1988, 16(1): 74-94 DOI:10.1007/BF02723327 (  0) 0)

|

| [31] |

DIAMANTOPOULOS A. Modelling with LISREL:A guide for the uninitiated[J].

Journal of Marketing Management, 1994, 10(1): 105-136 (  0) 0)

|

| [32] |

吴明隆.

结构方程模型:AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010: 243-245.

(  0) 0)

|

| [33] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J].

心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745 (  0) 0)

|

| [34] |

HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis:A regression-based approach[J].

Journal of Educational Measurement, 2013, 51(3): 335-337 (  0) 0)

|

| [35] |

方杰, 张敏强, 邱皓政. 中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J].

心理发展与教育, 2012, 28(1): 105-111 (  0) 0)

|

| [36] |

章建成, 张绍礼, 罗炯, 等. 中国青少年课外体育锻炼现状及影响因素研究报告[J].

体育科学, 2012, 32(11): 3-18 (  0) 0)

|

| [37] |

SALLIS J F, GROSSMAN R M, PINSKI R B, et al. The development of scales to measure social support for diet and exercise behaviors[J].

Preventive Medicine, 1987, 16(6): 825-836 DOI:10.1016/0091-7435(87)90022-3 (  0) 0)

|

| [38] |

WEBBER L S, CATELLIER D J, LYTLE L A, et al. Promoting physical activity in middle school girls:Trial of activity for adolescent girls[J].

American Journal of Preventive Medicine, 2008, 34(3): 173-184 DOI:10.1016/j.amepre.2007.11.018 (  0) 0)

|

| [39] |

TAYMOORI P, NIKNAMI S, BERRY T, et al. A schoolbased randomized controlled trial to improve physical activity among Iranian high school girls[J].

International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity, 2008, 5(1): 18-30 (  0) 0)

|

| [40] |

司琦, 汪霖之, KIMJ, 等. 基于人际和组织生态子系统的青少年校内课外身体活动影响因素研究[J].

首都体育学院学报, 2017, 29(3): 259-264 (  0) 0)

|

| [41] |

范启芹.福建省城乡初中生体育锻炼的差异分析[D].福州: 福建师范大学, 2016: 35-52

(  0) 0)

|

| [42] |

李祥林.长春市城乡家庭对初中生体育参与影响的差异性研究[D].长春: 东北师范大学, 2012: 14-17

(  0) 0)

|

| [43] |

王燕, 何平香. 我国城市家庭体育教育的阶层分化:以上海城市居民为例[J].

北京体育大学学报, 2016, 39(12): 88-92 (  0) 0)

|

| [44] |

韩盛祥, 宋杰. 我国家庭体育文化的嬗变与发展[J].

山东理工大学学报(社会科学版), 2014, 30(5): 37-40 (  0) 0)

|

| [45] |

宋杰. 山东省农村家庭夫妻体育参与的调查研究[J].

山东体育科技, 2013, 35(6): 114-118 (  0) 0)

|

| [46] |

王凯珍, 周志雄, 任弘, 等. 影响3~6岁幼儿家庭体育活动行为和活动量的因素及路径分析[J].

西安体育学院学报, 2011, 28(3): 257-263 (  0) 0)

|

| [47] |

符明秋, 李彬彬. 双亲对子女体育参与动机影响的综述[J].

北京体育大学学报, 2004, 27(10): 1340-1342 (  0) 0)

|

| [48] |

程全德. 校园体育文化因素对大学生体育行为意识的影响[J].

黑龙江高教研究, 2016, 34(11): 116-118 (  0) 0)

|

| [49] |

顾春先, 邬红丽, 肖波, 等. 中国高校校园体育文化指标体系研究[J].

体育科学, 2010, 30(8): 41-48 (  0) 0)

|

| [50] |

王保勇. 浅论校园体育文化对青少年健康成长的导向[J].

中国青年政治学院学报, 2013, 32(5): 25-28 (  0) 0)

|

| [51] |

刘海元, 唐吉平. 《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》起草过程及内容的解读[J].

体育学刊, 2014, 21(2): 12-19 (  0) 0)

|

| [52] |

易剑东. 中国体育文化建设三题[J].

上海体育学院学报, 2012, 36(2): 6-12 (  0) 0)

|

| [53] |

胡俊杰, 陈玉忠. 上海市中学生体育与家庭关联性的研究[J].

体育文化导刊, 2016(8): 157-162 (  0) 0)

|