自体育外交的概念被提出以来,其政治功能已得到充分而深入的探讨。此时,体育被视为外交“工具箱”中的一种工具。中西方学者在此视角下沿着“行动-功能”路径推动体育外交研究向前发展,但对“行动”层面的探讨极其有限,多是绕过行动直指“功能”,认为外交借助体育这一工具,可以提升国家形象、释放政治信号、展开政治博弈等。研究者多使用“论点+案例”的方法证明“体育作为外交工具”具有实现政治功能的特性。然而,“例证法”也让研究者落入循环论证的陷阱:体育外交得以建立的基础是现实中各种成功的实践,而那些成功的外交案例又被用来证明体育的外交功能,即问题的提出是因为实践的结果,而实践的结果同时又被用以证明问题的正当性,其实质就演变为“工具-行动-工具”或“功能-行动-功能”的循环论证结构。这也是多数研究者不重视具体的行动战略,而将目光聚集于功能之上的根本原因。强调功能本无大碍,但无法保证体育会以预期的方式产生外交功能。Murray[1]指出,国际体育赛事中存在仇恨、战争和暴力倾向。事实上,1972—2005年,已经发生了171起与体育有关的恐怖袭击[2]。

部分学者注意到前述研究的缺陷,尝试引入“资源”“软实力”等概念以打破“功能-行动-功能”的循环论证结构, 开辟了“行动-软实力”或“资源-软实力”的研究路径。奈[3]认为,“软实力”的核心是“吸引力”,“软实力”就是通过吸引而非强迫实现目标的能力。有学者[4]以此为联结点展开研究,认为“吸引力”也是体育的天然特质,政治家和外交官们把握了广大体育运动观众的内在需求,找到了将体育运动的吸引力策略性地引向有利于其议程、利益和价值观的方法。今天的体育“吸引力”与以往的军事行动等硬实力不同,可以柔软的姿态吸引最广泛的受众,体育也因此成为外交的一种“软实力”战略工具[5]。软实力有助于解释各国如何以及为何在国际舞台上参与“吸引力”的政治博弈。虽然这一概念解释了为何国家会为了提升国际威望和增进贸易而采取软实力战略,但关于“吸引力”如何发挥作用的分析较少;因此,奈的“软实力”理论被批评为“概念模糊,理论不透明,难以应用”[6]。

同样,体育外交的研究者对于什么是吸引力,其来自何处,以及如何能成功运用于体育外交等均未给出清晰的解释。虽然吸引力与本国的资源直接相关,但每个国家的体育发展程度不同,所拥有的体育外交资源也千差万别,所采取的行动战略更是各不相同。如美国的橄榄球、篮球竞技水平领先于世界,中国的传统文化多姿多彩,北欧国家的冰雪资源天然丰富,这些都给体育外交带来不同实践层面的可能性。Abdi等[7]认为,需要有效的工具和战略将体育运动的原始资源转化为所期望的外交成果,这是实践体育外交的必要路径,并提出3类体育外交资源,即体育事件、体育人力资源和体育产品。其研究也存在缺陷:①对体育外交资源类型的划分更多地基于经验,且不符合分类的基本要求——穷尽性和互斥性;②将资源(resource)和资本(capital)的概念混为一谈,从而使行动战略失去价值。笔者认为,资源和资本实际上是不同的概念:资源是具有使用价值的各种质料;而根据马克思的资本理论和一些学者[8-11]对资本的进一步阐释,本文所谓的资本指资源参与行动战略后的增加物。

理论贫乏的现状导致许多有关体育外交行为的研究停留在事实描述层面;或虽引入一些理论,但都是大而化之的抽象概念或泛泛而谈,缺乏分析力度。即使有研究者注意到以往研究中的缺陷并试图改进,但仍留有遗憾。体育外交的研究似乎正陷入漩涡之中:经验观察在不断积累,理论知识的增长明显后劲不足。笔者从韦伯的“工具理性”视角出发,提出“资源-行动战略-目的”的理论思路和概念工具以解释体育外交实践,在引入“资本”概念的基础上,进一步提出“资本再生产”的路径,以期在理论上构建体育外交的实践逻辑模式。

1 理论回顾 1.1 工具理性工具理性对资本主义的兴起以及学术研究具有强大的影响力。韦伯[12]在思考“新教与资本主义起源”的关系时,提出了“合理性”的问题。他将合理性分为价值理性和工具理性,认为义务、尊严、美、宗教、孝顺或某种信念等都是一种价值追求,无论可以预见的后果如何,人们都坚信必须坚定不移地去追求那些价值,这就是价值理性行为。价值理性看重行为本身的价值,强调动机合乎规范、手段正确,以此实现自己欲达到的目的,而不考虑最终的结果[13]。韦伯[12]所谓的工具理性(或称目的理性),以自己所欲实现的最终目的为导向,并以这种期待或目的为驱动力,以各种手段实现自己合乎理性所争取和考虑的目的。行动者并不重视行为本身的价值,而看重最终结果的实现。行动是由目的驱动的,为达到预期目的,行动者会理性地从效果最大化的角度考虑,选择最短的实现路径。因此,工具理性将实现目的的工具及其效用作为理性思考的重心[14]。

工具理性被韦伯直接运用于经济、官僚组织和精神的研究中。他在《新教伦理与资本主义精神》[8]中指出:首先,资本主义的经济行为是基于交易机会而追求利益的行为;其次,在理性地追求资本主义营利时,相应的行为是基于营利目的实施的。行为按照下列顺序依次进行:①有计划地运用财货、劳务等(资源);②须经过理性计算和决算(行动战略);③最终获得收益(达到目的,即资本的增益)。不难看出,韦伯正是在工具理性的指引下认识资本主义的。行动者通过使用某些资源,采取某种合理性策略,可达最终目的。体育外交也是行动者为了某种目的而进行的交往活动。因此,笔者初步勾勒出体育外交“资源-行动战略-目的”这一基本的实践路径。

1.2 资本理论受马克思“剩余价值”理论的影响,韦伯[8]指出,最终收取额——资产的货币价值能超过用来交易赢利的物质手段在损益平衡表上估算出来的价值,即资本是盈余的一种。在马克思看来,资本是在商品的生产和交换过程中产生的,资本是能产生利润的那部分剩余价值。剩余价值由两部分构成:①用来重复生产过程的部分(资本);②用来维持资本家的奢侈、休闲生活方式或日常支出的部分。因此,资本是有价值资源的增加物。不难发现,在韦伯和马克思看来,资源是原始的物质或有价值的质料,而资本是由资本家的生产投资所产生、并被资本家所占有的剩余价值,是一种盈余或有价值资源的增加物。回到韦伯的“工具理性”,所谓的“资源-行动战略-目的”,其实质是资源通过行动战略实现增值,从而转变为行动者的资本的过程,它带来了资源价值的增加。

马克思认为,劳动者处于被剥削的位置,他们是没有资本的。Becker等[9]认为:劳动者通过教育、培训和技能训练等方式获得对雇主公司有价值的品质,继而可要求资本家支付给他们更多的报酬;因此,由那些因获得知识和技能的劳动者所带来的价值增加部分,可称为人力资本。布尔迪厄[10]将人力资本纳入文化资本的维度,认为资本是行动者所积累的劳动,可分为经济资本、文化资本和社会资本3种形式,三者之间可相互转换,其中经济资本是经济学上的资本概念,是其他资本的根源。文化资本具有3种状态:①身体的,表现为谈吐、教养、审美等;②客观的,表现为文章、图书、书画作品等;③制度的,即获得某种资质和认可,如各种资格证、文凭、学历等。社会资本则表现为一种人与人结合而成的关系网络,且这些关系是可被动员的。

此外,布尔迪厄[11]还提出象征资本(符号资本)和象征性暴力(符号暴力)的概念,认为在经济行为中,对经济利益的追求往往会有损声誉,因而,对声誉、声望、信誉的追求是“被接受”的,具有“合法性”。Thompson[15]认为,布尔迪厄所谓的象征资本是个体或机构所积累的声望、认可和尊敬。本文运用布尔迪厄的“资本”理论,重新思考体育外交实践的目的,将体育外交的行动目的与文化资本、社会资本等相连,并提出“资本再生产”的实践逻辑。

2 体育外交的实践逻辑模型建构韦伯的“工具理性”用手段与目的关联解释人的行为,手段服务于目的。布尔迪厄借鉴了韦伯的思想,建构“关于实践的科学”,把“所有的实践”都指向物质或象征利益的最大化实践也就演变为一种基于利益最大化的过程。与之相应,布尔迪厄还将“行为/手段”视为“策略/战略”,其目的也是强调行动者基于利益的目的取向。这也意味着,行动者的实践在本质上与利益相关,行动者尝试从行动战略中获得利益。

布尔迪厄基于利益导向的实践理论并未脱离韦伯对“工具理性”的思考。工具、行动、策略都只是实践中的环节,是以实现利益为目标的过程。无论是韦伯还是布尔迪厄,都在论及利益实现后便戛然而止,未能沿着马克思提出的“再生产”路径继续讨论下去。鉴于此,本文将韦伯的“工具理性”概念作为一个宏观的理论指引,将布尔迪厄的资本概念作为行动目的和获取利益这一概念的延展,并据此搭建体育外交实践逻辑的基本模型。

体育外交作为一种交往活动,同样具有工具理性,但研究者在体育外交的行动目的上产生了分歧。最初,将体育与政治紧密相联,认为体育外交的目的是提升国家形象,获得国际社会的认可,建立国家或地区间的关系等。体育外交成为政府外交的有益补充。然而,公共外交的兴起使体育外交开始脱离政府外交的传统思路,学界倾向于将体育外交视为公共外交的组成部分;但在当探讨体育外交或公共外交的行动目的时,学者们又不得不承认公共外交依然服务于政府外交。Manheim[16]认为,无论是传统的政府外交,还是新型的公共外交,其本质并未发生改变,只是行为主体更加多元,行动战略更为具体。

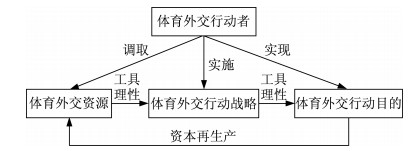

基于此,笔者沿着韦伯的“工具理性”思路,同时引入布尔迪厄的“实践”和“资本”理论,重新审视体育外交的行动目的,认为其表面上是为了实现某种利益——国家形象的改善、国际社会的认同、国家间关系的修复等,实质是为了积累布尔迪厄所谓的经济资本、文化资本、社会资本和象征资本。因此,行动者对资源的使用,通过合理性(行动战略)的投资,试图获得回报(目的),并将回报再次作为资本加以利用,形成了一种闭合的实践逻辑。由此,笔者提出如图 1所示的体育外交实践逻辑模型:体育外交行动者是整个模型的主体;体育外交资源是实践的客体;体育外交行动战略是过程;体育外交行动目的是在经济资本、文化资本、社会资本等方面实现增益。

|

| 图 1 体育外交实践逻辑模型 Figure 1 Logical model of sports diplomacy practice |

资源是行动者已拥有的、有使用价值的物质资料。体育外交包括有形资源和无形资源。不同的国家、行为主体所拥有的资源千差万别,其可被使用者也各不相同。如:意大利威尼斯有丰富的水资源;美国、德国、法国是世界重要的经济体,经济资源丰富;澳大利亚在大型体育赛事运营管理方面资源丰富;巴西的足球运动处于领先地位,优秀的足球运动员众多;卡塔尔具有丰富的体育培训和体育教育资源;国际奥委会(IOC)则一直致力于体育价值资源的开发和传播。

奈[3]认为:军事威慑和经济威力是一个国家的硬实力,处于支配地位;而国家的软实力资源包括文化、价值观和对外政策三方面的吸引力,是一种被认同的权力。所谓实力,其实是一种权力,是对资源进行转换后所具有的权力。体育外交资源与此并不相同,许多学者认为,软实力是体育外交追求的目标,而资源是实现软实力的工具。这其实是一种本末倒置,软实力只是资源的外在表现,而非终极目标。因而,研究资源比探讨软实力更为有效。

就目前外交领域的研究看,一个国家为了能多元化使用石油、矿物、作物等资源而进行的外交活动被称为资源外交。近年来,不少研究者注意到国际关系[17]、政治选举[18]、移民回流[19]、对外政策[20]、医疗援助[21]、科学技术[22]、谴责与合作[23]等都是资源外交因素。

与政府外交相比,对体育外交资源进行系统阐释的文献明显偏少。Abdi等[7]提出3类体育外交资源:①体育赛事,如举办或参与的地区或国际赛事、友谊赛、慈善赛、国际季后赛等;②体育人力资源,如运动员、教练员、指导员、体育迷等;③体育生产商和体育产品,如体育品牌、体育媒体、体育出版物、体育电影、体育卡通等。这一分类虽涵盖了体育的不同层面,但各类别间存在交叉,且未将体育投资、体育合作等重要资源纳入其中,尤其是将体育外交资源与体育外交行动战略混用(如举办或参加国际体育赛事应属于体育外交行动战略范畴,而非体育外交资源)。Grix等[6]在对德国和卡塔尔国家软实力的研究中曾明确指出,对外援助、海外投资、举办足球世界杯赛、参与奥运会等都属于体育外交行动战略。可见,体育外交资源与体育外交行动战略是2个不同的概念。

为此,笔者首先将体育外交资源与体育外交战略进行严格区分,其次提出体育外交资源包括有形资源和无形资源两大类,并进行细分(表 1),其中,有形资源包括各种物质的、实体的资源,无形资源则是制度的和精神的资源,如历史文化资源。

| 表 1 体育外交资源体系 Table 1 Sports diplomatic resource system |

评判体育外交资源的3个维度是资源的数量、质量和效力。资源的数量是体育外交的基础,决定了体育外交使用资源的可能性。当资源数量越多时,行动者的选择也越多,他们可调用不同类型的资源并加以利用,这也意味着体育外交“工具箱”中可用的工具数量更多。因此,体育外交资源的增加不仅充实了体育外交可供使用的工具,也提供了更多可能性。但有些资源并不能直接使用,而要由资源自身质量的高低决定。如一国的体育产业已经成熟,当其对外投资时,即表明其资源质量比体育产业尚处发展中阶段的国家质量高。资源的效力是针对资源使用的有效性而言的:资源的质量虽高,但效力很差,也会影响资源使用的效果。资源的效力受制于对象国的情境。如进行体育产业投资时,被投资国的体育如还处于初级阶段,更需要完善体育基础设施,此时体育援助的效力优于体育产业投资。

3.2 体育外交的行动战略在研究中将体育外交战略与体育外交资源混为一谈的现象时有发生,如在Murray[24]、Postlethwaite等[25]看来,体育赛事是行动战略,而Abdi等[7]认为体育赛事是外交资源。因此,有必要将体育外交资源和行动战略加以区分。从整体而言,行动战略是资源转化为资本的途径。

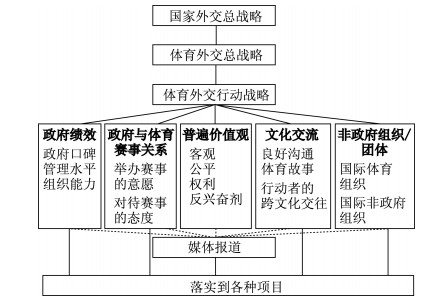

Grix、Abdi等对体育外交行动战略已有零星研究。Abdi等[7]使用德尔菲法,以专家评分为依据,提出体育外交的5种行动战略:①政府绩效,即政府在举办大型体育赛事后所积累的良好记录,尤其是提升对大型体育赛事的规划、管理能力;②普遍的价值观,包括人权、公平、竞争意识和反兴奋剂等;③政府与体育赛事协调一致,包括政府对待体育赛事的态度、意愿,能为赛事的举办及体育外交带来不同的营销效果;④跨文化沟通,即良好的沟通能力和体育故事讲述能力,并赢得专家积极评价;⑤广泛的媒体报道,这是达成体育外交目的的一个积极有效途径。在此过程中,政府、利益相关者、媒体本身,甚至反对者,都试图通过媒体推广自己的体育议程和框架[26]。

此外,Postlethwaite等[25]注意到:像奥委会这样的非政府组织,有能力利用和影响一个国家的法律环境,且有可能改变国家的政治、经济和社会结构。这也意味着,非政府组织在体育外交中同样可发挥战略作用。1988年在韩国举办的汉城奥运会即证明,非政府组织可以影响政府行动,甚至改变政府议程。同样,2008年的北京奥运会也受到了来自国际非政府组织的影响。

体育赛事作为行动战略可为行动者带来政治、经济、社会、文化等方面的利益。如韩国、卡塔尔、澳大利亚等国正在利用各自的体育文化、体育学术和国家文化交流达到提升其影响力的目的。

笔者将体育外交行动战略总结为6个层面(图 2):①政府绩效,包括政府口碑、管理水平和组织能力;②政府与体育赛事的关系,包括政府举办体育赛事的意愿和对待体育赛事的态度;③普遍价值观,包括客观、公平、权利(人权、新闻采访自由等)、反兴奋剂;④文化交流,包括良好的沟通能力、动人的体育故事和各类体育外交行动者的跨文化交往;⑤非政府组织/团体,包括国际体育组织和国际非政府组织;⑥媒体报道。需要特别强调的是,在当今媒介化社会中,媒体在国际议题的设置、框架建构和竞争等方面发挥着积极作用。

|

| 图 2 体育外交行动战略 Figure 2 Sports diplomatic action strategy |

通过体育外交行动战略,体育外交资源转变为体育外交资本。体育外交行动战略是一个全方位、立体的战略,包括战略定位、战略布局、战略叙事等方面。媒体在其中扮演着非常重要的角色,媒体报道的力度和水准等很可能会直接影响体育外交的成效。媒体的广泛报道可为国家和政府赢得良好口碑和积极形象,同时,还有利于价值观的传播和跨文化交流。张德胜等[27]发现,媒体对体育具有建构、介入、控制等3种作用模式。

3.3 体育外交的目的与资本再生产学界对体育外交政治目的的认识尚未统一。从事传统外交研究的学者认为,冷战后的世界格局正在发生变化,由国家间的对抗逐渐演变为共同发展经济,而外交的目的就是维护“和平、发展、合作、共赢”。从事公共外交研究的学者则认为,通过谈判进行的传统外交已经“失灵”,和平已不再是外交的主要政治目的,毕竟世界的冲突数量并未显著增加,和平已是各国间的主基调。而且随着更多的行为主体参与到外交活动中,他们一方面承认政府在外交中的积极作用,另一方面又提出公共外交可超越政府,实现提升国家形象、提高国家的国际认同、改善国家间关系,通过沟通建立相互信任的友谊,对外展现良好风貌等目的。这也导致外交的政治目的不再明确。

体育外交受限于体育的特性和公共外交带来的影响。一般认为,体育外交同样可塑造国家形象、构建国家和国际认同、传递价值观念、释放政治信号、改善国家间关系、获得对方民众的认同等。问题的关键却是,哪种体育外交活动可更好地塑造和改善国家形象,哪种体育外交可增进国家间关系。从既有研究看,对此并未形成统一的标准和认识。此时此地举办奥运会、进行友谊赛可改善国家形象,而彼时彼地变成了关系的增强和友谊的维系,或成为经济发展和产业升级的“推手”。应该说,体育外交的目的是一个复杂的系统,并不会呈现单一的面向。因而,在思考体育外交的行动目的时,笔者直接引入资本的概念,对体育外交目的的探讨也由此转变为对资本的思考,体育外交的本质目的演变为增加一国的资本,包括政治、文化、经济、社会和象征资本。

需要注意的是,资本间并非相互阻隔,也非一成不变,而是有着复杂的相互转化关系。经济资本可转化为政治资本:对他国的体育经济投资和体育经济援助,不仅是支持他国的体育产业发展,更能以此获得对象国的好感,从而带来政治上的益处。文化资本的提升同样可获得政治地位和经济发展。以体育影视作品为例,将其出口国外是一种经济行为,而其中折射的价值观和意识形态具有政治属性。李小龙、成龙、李连杰等演员主演的功夫影视作品,一方面在国际市场上获得了巨大收益,另一方面也将中国的武术精神和价值观念传向世界。施瓦辛格、史泰龙等塑造的硬汉形象深入人心,同时也传递了美国式“个人英雄主义”的价值观。

象征资本由声誉、声望和信誉构成,同时附着于政治资本、文化资本和社会资本之上。象征资本是一种能够赢得他国及其民众信任的资本,同时也是一种“权力”。体育外交活动的开展离不开象征资本,其是一种信任和信义资本。行动者的“有口皆碑”,使其具有较高的象征资本,同样会给其带来高额的政治和经济回报。韩国的跆拳道可以成功进入奥运会并非偶然:①它充分调动了国内和国外的资源;②经过数十年资本累积,不断强化政治资本(加入国际组织)、经济资本(成为“亚洲四小龙”之一)、文化资本(发掘传统文化并与跆拳道建立联系)、社会资本(派驻专家与他人建立关系并积极推广)和象征资本(赋予跆拳道以体育精神),最终达成目的。

此外,引入资本概念后,体育外交得以成为一个闭合的、循环的系统。作为资本的体育外交实现其政治目的后又能转化为资源被二次利用。澳大利亚就是一个典型的例子,因其成功举办了1956年墨尔本奥运会,给各国留下深刻的印象,这也为其举办2000年悉尼奥运会增添了资本。同样在中国,2008年的北京奥运会令世界耳目一新,也让国际奥委会对中国信任感倍增,当奥运申办国发生“危机”时,国际奥委会第一时间想到的就是中国。可见,体育外交中的资本再生产是体育外交实践逻辑中不可或缺的重要一环。

4 对中国体育外交实践的检视“体育外交行动者-体育外交资源-体育外交行动战略-体育外交行动目的”模型为探讨中国体育外交实践取得的成就和存在的问题提供了一个观测“窗口”。

中国体育外交一直配合国家总体外交目标,也是国家总体外交中的一个组成部分。在中华人民共和国成立之初,国家亟待获得国际社会的认同,秉持的是一种融入式外交理念。在此背景下,我国先后派出了多个体育代表团参加各种体育活动,并增加了国家间的体育交流活动。此时,加入国际组织被认为是获得国际认可的一种途径。1954年,国际奥委会在第49次会议上承认中华全国体育总会为中国国家奥委会[28]。在此之前的1952年,我国还派体育代表团参加了第15届赫尔辛基奥运会。

1960年代,我国各种体育运动项目外交进入高潮时期,先后与数十个国家或地区开展了体育运动项目的交往活动。20世纪70年代,中美两国展开了“乒乓外交”,这是世界体育外交史上一个不能绕过的典型成功案例,中美两国关系的恢复亦得益于此。

改革开放以后,中国的外交政策转向积极参与国际组织,秉持的是一种参与式外交理念。在这一时期,中国先后在各类体育项目组织中恢复了合法身份。据统计,截至1984年,中国共加入52个国际体育组织,何振梁先后当选国际奥委会执委、国际奥委会副主席。1990年,中国成功举办第11届北京亚运会,向世界展示了中国改革开放后的精神面貌,也是中国在总体外交不利的情况下,通过体育外交成功向外突破的典型案例[28]。

进入21世纪,中国体育外交的资源体系逐步建立,尤其是2008年北京奥运会的成功举办,再次向世界证明了中国的经济实力和文化软实力,有效地开展了体育人文外交,并获得良好效果。

新时代中国体育外交不再满足于参与,而是从积极参与上升至奋发有为层面,成为一种引领型的建设性外交。领导人的体育外交活动也日益丰富、活跃。自2012年以来,习近平同志对体育事业及体育外交高度重视,亲力亲为地进行体育外交活动。中国政府、体育组织与团体在各类区域性、国际性体育组织中日益发挥着建设性作用,不仅主动参与国际体育规则的制定,积极投身反兴奋剂等国际体育治理活动,而且在各种大型国际体育赛事中实现新突破、夺得好成绩,真正跻身于世界体育大国之列。习近平同志因势利导,把握国内、国外2个大局,提出新型国际关系和新型大国关系,强调构建人类命运共同体的重要性。这一时期的体育外交也在新型国际关系的引领下,为体育强国建设和人类命运共同体构建贡献力量[29]。

但是,纵观整个中国体育外交的实践历史,还存在以下问题。

(1) 体育外交行动者单一,未能充分调动各行动主体优势。国家和政府在体育外交中扮演着决定性角色,在大型国际体育赛事的举办方面可集中优势力量,形成合力,动员国内外媒体宣传报道,形成一股积极的舆论风向。但在面对西方社会时,单一的行动主体也存在一些弊端,西方国家民众更青睐公共外交,对不带官方背景的民间外交活动更有热情。因此,应多方动员并调动多元利益相关者和行动者参与体育外交活动。如:通过国内外著名体育运动员的现身说法,讲好中国故事和中国体育故事;通过国内优秀体育运动员的跨国交往、球员的国际交易等民间或商业活动,可实现同样目标;对于现今许多归化球员资源,也可大加、善加利用,经由他们传递的有关中国的认知和论述更能获得西方国家民众的认同。

(2) 体育外交资源仍有巨大的开发和利用空间。体育外交与国家总体外交共舞,其益处是可直接、高效地服务于国家总体外交战略;但也意味着体育成为政府外交的资源,而其作为外交主体所带来的其他资源的开发和利用易被忽视。例如,民间体育外交资源并未被吸纳至体育外交中,体育经济资源还有很大的开发空间,体育对外投资行为与国家经济实力并不完全匹配,体育文化外交资源也未得到充分开发和利用。在政治层面,我国还缺少能统筹体育外交的部门。体育外交资源已得到使用,但尚未形成体系。因此,我国体育外交亟待解决的是从战略高度整合相关资源,协调各相关职能部门间的工作,统筹体育外交事业,推动体育外交发展。就目前的实际情况看,可由外交部牵头,国家体育总局配合,初步建立体育外交管理体系。

(3) 体育外交的行动战略亟待重新布局。我们看待问题要统筹国内国外2个大局,从全局的角度思考,体育外交的行动战略亦须如此。我国的体育外交应强化以下3个“战略”:①战略定位。体育外交从属于国家外交,是国家外交中的“散兵游勇”。至于是否可单独发挥效用,从国际和国内的案例看,其完全可以堪此重任。然而,我国体育外交存在一定的定位不明、身份不清、职责缺失的问题。因此,明确体育外交的战略地位具有急迫性。②战略传播。外交是一种交往活动,体育外交同样如此。通过体育这一载体,可以达到影响目标对象行为、态度、观念的目的。战略传播是美国提出的一种传播方式,更强调战略运用与传播的结合,其核心是将某些传播手段上升至战略层面并加以强化,强调“国家战略叙事”与“故事”相结合。③战略评估。战略评估包括风险评估和效果评估2个方面,风险评估是战略实施的前提,效果评估是战略实施的结果,只有两者之间有效配合才能真正实现战略目标。

(4) 体育外交的行动目的亟待从各自为政状态转为资本积累和资本生产。虽然我们重视国际社会资本,也正积极努力地形成中国特色的资本,但我们的资本生产和资本积累是零散的。中美的“乒乓外交”传统未得到巩固;国家领导人的体育外交固然高效,但仍显单薄;我们更为重视对非洲等国家的经济投资和援助,但在体育文化外交、体育政治外交、体育社会外交等方面着力不够,这些短板有待补齐。更为重要的是,象征资本的积累与生产尤显不足。象征资本是体育外交资本积累的关键环节,在资本再生产中发挥着不可替代的作用。

5 结束语以往的体育外交研究围绕体育外交实践构建了体育外交的基本内核,并以实践经验和成功案例作为论述依据,忽略体育外交的过程,直指体育外交的功能和目的。这些研究虽然取得了一定成果,但无形中也割裂了体育外交实践的逻辑关系。其中,一个关键的问题是忽略了“工具-功能”中的过程机制,认为使用体育这一工具就可实现外交功能,达成目的(如塑造形象、赢得好感、释放信号)。此时,目标对象似乎是一种被动的反应,而实际情况可能与此相反。

笔者从韦伯的“工具理性”视角出发,引入布尔迪厄的“资本”这一重要概念,建构了体育外交实践逻辑的基本模型,即“体育外交行动者-体育外交资源-体育外交行动战略-体育外交行动目的”,并强调体育外交的本质是一种资源的开发使用和资本积累的过程。从体育资源到体育资本,经历了行动战略,包括举办大型国际体育赛事、参与全球体育治理、进行体育媒体报道等。体育外交资本包括政治、经济、文化、社会和象征5个部分,资本之间可以相互转换,并再次参与到今后的体育外交活动中,此为“资本再生产”。

笔者采用的是理论推导与逻辑推演的思辨研究方法,并未在实证层面对这些理论进行检验。行动战略是今后实证研究的一个重点领域,研究者可先建立体育外交行动战略指标体系,再通过专家打分加以验证,当然也可通过内容分析和因子分析的方法进行检验。受限于篇幅,这些方法将在以后的研究中加以应用和推广。

作者贡献声明:

王创业:提出论文选题,设计论文框架,收集资料,统计数据,撰写、修改论文;

张德胜:核实数据,提供理论参考,指导修改论文。

| [1] |

MURRAY S. The two halves of sports diplomacy[J].

Diplomacy & Statecraft, 2012, 23(3): 576-592 (  0) 0)

|

| [2] |

JACKSON S J, HAIGH S. Between and beyond politics:Sport and foreign policy in a globalizing world[J].

Sport in Society, 2008, 11(4): 349-358 (  0) 0)

|

| [3] |

奈.软力量: 世界政坛成功之道[M].吴晓辉, 钱程, 译.北京: 东方出版社, 2005: 5-6

(  0) 0)

|

| [4] |

USHKOVSKA M, PETRUSHEVSKA T. Sports diplomacy:Development and practice[J].

Research in Kinesiology, 2015, 43(1): 89-93 (  0) 0)

|

| [5] |

ABDI K, TALEBPOUR M, FULLERTON J. Identifying sports diplomacy resources as soft power tools[J].

Place Branding and Public Diplomacy, 2019, 15(57): 1-9 (  0) 0)

|

| [6] |

GRIX J, BRANNIGAN P M. Of mechanisms and myths:Conceptualizing states "Soft Power" strategies through sports mega-events[J].

Diplomacy & Statecraft, 2016, 27(2): 251-272 (  0) 0)

|

| [7] |

ABDI K, TALEBPOUR M, FULLERTON J. Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes:Introducing a sports diplomacy model[J].

International Area Studies Review, 2018, 21(4): 365-381 (  0) 0)

|

| [8] |

韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].康乐, 简惠美, 译.桂林: 广西师范大学出版社, 2007: 5-6

(  0) 0)

|

| [9] |

BECKER G S, MURPHY K M, TAMURA R. Human capital, fertility, and economic growth[J].

Journal of Political Economy, 1990, 98(5): S12-S37 (  0) 0)

|

| [10] |

布尔迪厄.文化资本与社会炼金术[M].包亚明, 译.上海: 上海人民出版社, 1997: 201-208

(  0) 0)

|

| [11] |

布尔迪厄.实践感[M].蒋梓骅, 译.南京: 译林出版社, 2003: 190-191

(  0) 0)

|

| [12] |

韦伯.经济与社会: 第一卷[M].林荣远, 译.北京: 商务印书馆, 1997: 56-57

(  0) 0)

|

| [13] |

王锟. 工具理性和价值理性:理解韦伯的社会学思想[J].

甘肃社会科学, 2005(1): 120-122 (  0) 0)

|

| [14] |

王彩云, 郑超. 价值理性和工具理性及其方法论意义:基于马克斯·韦伯的理性二分法[J].

济南大学学报(社会科学版), 2014(2): 48-53 (  0) 0)

|

| [15] |

THOMPSON J B.

Merchants of culture:The publishing business in the twenty-first century[M]. New York: Plume, 2012: 8.

(  0) 0)

|

| [16] |

MANHEIM J.

Strategic public diplomacy and American foreign policy:The evolution of influence[M]. New York: Oxford University Press, 1994: 25.

(  0) 0)

|

| [17] |

ARLITSCH K, LOMBARDO N T, GREGORY J M. Another kind of diplomacy:International resource sharing[J].

Resource Sharing & Information Networks, 2005, 18(1): 105-120 (  0) 0)

|

| [18] |

FINGER S M.Inside the world of diplomacy electronic resource: The U.S.foreign service in a changing world[M]. London: Westport Connecticut, 2002: 145

(  0) 0)

|

| [19] |

CHABAN N. The potential of return migration as a resource for EU public diplomacy efforts:A case study of New Zealand return migrants from the EU[J].

European of Cross-Cultural Competence and Management, 2010, 1(4): 378-398 (  0) 0)

|

| [20] |

BARKIN J S. Japan's international fisheries policy:Law, diplomacy, and policy governing resource security[J].

Journal of Japanese Studies, 2016, 42(2): 473-477 (  0) 0)

|

| [21] |

CAHILL K M.

The untapped resource:Medicine and diplomacy[M]. New York: Orbis Books, 1971: 115.

(  0) 0)

|

| [22] |

SANCHEZ V, JUMA C. Biodiplomacy:Genetic resources and international relations[J].

Journal of Third World Studies, 1994(2): 255-259 (  0) 0)

|

| [23] |

ROTHSTEIN R L. Condemned to cooperate:U.S.resource diplomacy[J].

Sais Review, 1985, 5(1): 163-177 (  0) 0)

|

| [24] |

MURRAY S. Sports diplomacy in the Australian context:Theory into strategy[J].

Politics & Policy, 2017, 45(5): 841-861 (  0) 0)

|

| [25] |

POSTLETHWAITE V, GRIX J. Beyond the acronyms:Sports diplomacy and the classification of the International Olympic Committee[J].

Diplomacy & Statecraft, 2016, 27(2): 295-313 (  0) 0)

|

| [26] |

SHEAFER T, GABAY I. Mediated public diplomacy:A strategic contest over international agenda building and frame building[J].

Political Communication, 2009, 26(4): 447-467 (  0) 0)

|

| [27] |

张德胜, 张钢花, 李峰. 媒体体育的传播模式研究[J].

体育科学, 2016, 36(5): 3-9 (  0) 0)

|

| [28] |

祝莉, 唐沛. 中国体育外交六十年:回顾与展望[J].

体育文化导刊, 2009(12): 140-145 (  0) 0)

|

| [29] |

张德胜, 张钢花, 李峰. 体育外交在我国强国建设中的作用及实践路径[J].

上海体育学院学报, 2018, 42(1): 27-32 (  0) 0)

|