2. 清华大学 体育部,北京 100084;

3. 山西大学 体育学院,山西 太原 030006

2. Department of Physical Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. School of Physical Education, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

现代奥林匹克运动自诞生以来, 一直对商业活动保持着谨慎的态度, 但奥林匹克运动的自身属性决定了它不可能完全脱离经济而独立存在, 它的运行与发展离不开经济的支持, 同时受到经济的影响与制约。然而, 奥林匹克运动是一项复杂的人类社会文化活动, 不同的活动内容与经济互动的形式也有所区别。夏奥会和冬奥会是奥林匹克运动中最为重要的2项活动内容, 探究二者与经济的互动关系有助于进一步理解2项赛事各自的运行规律, 可为正确认识奥运会与社会的关系提供理论参考。

1 夏奥会与经济的互动 1.1 经济对夏奥会的影响 1.1.1 经济支持是夏奥会的运行基础夏奥会的举办涉及大量人力、物力和财力的筹备与分配, 离开经济的支持, 夏奥会将成为无源之水, 难以为继。1896年的雅典夏奥会, 共有14个国家的241名运动员参赛, 比赛项目(小项)数量为43个[1]; 而到了2016年的里约夏奥会, 参赛国家和地区达到207个, 运动员11 238名, 比赛项目(小项)数量为306个[2]。经过百余年的发展, 夏奥会已经是全球规模最大的综合性体育盛会, 它对举办国家和城市的经济基础要求逐渐提高。

从申办开始, 经济对夏奥会的影响便随之产生。在申办过程中, 往往会出现最初具备申办意向的城市由于经济问题而中途退出的情况。例如, 2015年7月, 美国奥委会对外宣布波士顿放弃申办2024年夏奥会, 其主要原因在于担心奥运会的超支费用成为城市负担[3]。申奥成功的城市, 则需要在筹办期间投入大量资金用于场馆建设和维护、交通设施的维建与改造、住宿和旅游服务质量的提升等方面; 赛事举办期间的开幕式、运动员比赛期间的保障同样也是一笔不菲的开支; 赛事结束后奥运遗产的保护和再利用也需要经济投入。虽然依照《奥林匹克2020议程》的相关规定, 国际奥委会将给予主办城市大量资金支持和规划指导, 以避免资源浪费, 从而实现奥林匹克运动的可持续发展, 但夏奥会仍然需要举办城市具备较好的经济基础。

从举办夏奥会的国家和城市看, 截至2016年尚未有一个非洲国家和城市举办过夏奥会, 这与非洲整体经济环境有直接关系。已经举办过夏奥会的城市共有23座, 其中首都城市为14座, 约占全部举办城市的60.87%, 而非首都城市如洛杉矶、悉尼、巴塞罗那等同样是比较著名的大都会和本国的经济中心。以上数据证明, 夏奥会庞大的规模对国家和城市的经济发展有着极高的要求, 经济是夏奥会运行的基础。

1.1.2 经济收入是夏奥会可持续发展的保证可持续发展指的是既满足当代人的需求又不损害后代人需要的发展。可持续发展是一种长时期的发展, 如果夏奥会的举办只是一味依赖举办城市的经济支持而自身不产生效益, 其发展是无法持续的。如果在经济层面保证夏奥会的发展, 必须做到两点:①为了匹配自身不断增长的规模, 夏奥会所产生的经济收入也需要不断攀升; ②夏奥会的经济收入必须用于自身的推广与发展。从目前来看, 夏奥会在这两点上做得都非常出色。

夏奥会的经济收入主要依靠奥林匹克营销, 而依照国际奥委会相关规定, 奥林匹克运动的营销收入主要有4个来源, 分别是奥林匹克赞助商、奥林匹克电视转播、奥运会票务、奥林匹克特许经营[4]。比较近4届夏奥会各项营销收入, 奥林匹克赞助商和奥林匹克电视转播两部分稳步增长, 而奥运会票务和奥林匹克特许经营由于各国国情不同起伏较大(表 1)。

| 表 1 夏奥会营销收入(2004—2016年)[4]15-33 Table 1 Summer Olympic Games marketing revenue(2004—2016) |

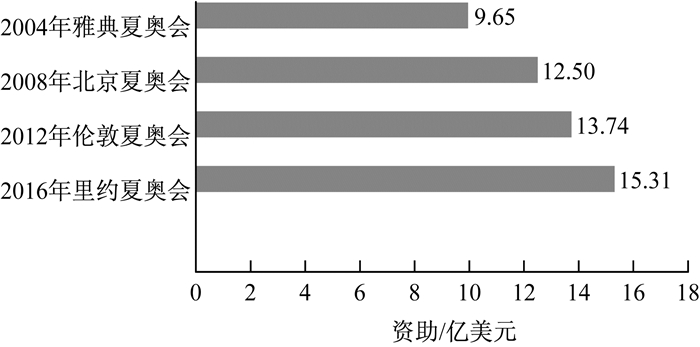

需要指出的是, 《奥林匹克宪章》明确了国际奥委会的组织性质, 即它是一个“国际性的、非政府的、非营利的组织”[5]10。因此, 国际奥委会的经济收入要用于奥林匹克运动在全世界的推广与发展。国际奥委会对收入分配有着严格的规定, 其各项收入将依照相关规定用以支持夏奥会的筹办, 促进奥林匹克运动的再发展, 这种支持也在逐届提升(图 1)。

|

图 1 国际奥委会对夏奥会的经济支持(2004—2016年)[4]5 Figure 1 The IOC's financial support for the Summer Olympic Games(2004—2016) |

随着奥林匹克运动的飞速发展, 夏奥会的商业价值也在持续攀升, 但经济过度介入会干扰夏奥会的正常运行, 继而影响夏奥会的可持续发展。

(1) 经济过度介入夏奥会损害的是奥林匹克主义的内在精神。资本发展追求商业利益的最大化, 而夏奥会的最高目标是实现奥林匹克运动的宗旨, 使体育运动为人的和谐发展服务, 以建立一个维护人的尊严的、和平的社会[5]17。正是由于这种根本的区别, 一旦经济过多地渗透到夏奥会, 势必引发二者的矛盾。因此要警惕资本力量对夏奥会及其相关活动的过度渗透和“绑架”。

(2) 不正当的经济行为容易引发体育腐败和体育道德危机。夏奥会所产生的巨大经济利益也让部分运动员铤而走险, 不惜违背体育道德而服用兴奋剂以获取不正当利益。根据国际奥委会发布的《反对兴奋剂和促进运动员健康2018》, 自1984年萨拉热窝冬奥会至2014年索契冬奥会, 其间9届冬奥会共查出58起违反兴奋剂规则事件, 平均每届冬奥会查出6.44起; 而自1984年洛杉矶夏奥会至2016年里约夏奥会, 其间9届夏奥会共查出257起违反兴奋剂规则事件, 平均每届夏奥会查出28.56起[6]。虽然运动员违规服用兴奋剂并不完全是经济原因, 但夏奥会兴奋剂违规事件远超奥林匹克运动其他活动, 从侧面证明了夏奥会受经济利益的干扰相对较深。

1.2 夏奥会对经济的影响 1.2.1 推动城市经济长远发展夏奥会对经济最为显著的影响在于促进举办城市各行业经济的发展, 这种影响不仅限于筹备和举办期间, 更会为举办城市留下长远的经济遗产。

以2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会为例。国际奥委会的《奥运遗产报告》显示, 伦敦奥运会的筹备工作是让当年伦敦失业率下降1.2%的主要原因。在伦敦奥林匹克公园和奥运村工作的人数超过4.6万人, 其中10%的人以前没有工作。同时, 奥运会对举办国产业的带动与资助是不容忽视的。在筹备伦敦奥运会期间, 伦敦奥组委共签署了价值10亿英镑的合同, 为当地经济发展提供了机遇。在欧洲各国经济整体缺乏活力的大背景下, 夏奥会庞大的规模对各项产业产生刺激。除此之外, 夏奥会对促进举办国旅游产业的发展非常有效。2012年是自2008年以来伦敦旅游业最好的一年, 2012年8月, 游客支出增长了9%。2012—2015年, 来到伦敦的国际游客花费约27亿英镑, 为英国增加了经济收入。为更好地利用赛后遗产, 英国政府将部分奥运场馆改造成伊丽莎白女王奥林匹克公园(Queen Elizabeth Olympic Park), 公园内包括重要的商业空间[7]1, 这无疑对刺激英国国内消费具有重要作用。

里约奥运会的筹办则推动了该地废弃港口地区的重建工程。巴西政府采取PPP(Public-Private-Partnership)模式在里约重新规划一个500万m2的区域, 使其成为商业娱乐中心, 该项目包括建造和修复70 km的公路和700 km的新的下水道、煤气和排水系统, 促进了当地经济的发展[7]3。

1.2.2 提升城市经济潜力除了直接促进举办城市经济发展之外, 夏奥会还有助于打造城市品牌形象、提升知名度继而促进城市产业升级。这些影响往往不能很快地显现在经济数据上, 但对一个城市未来的经济发展具有深远的意义。

在信息传播飞速发展的当今社会, 夏奥会作为巨大的新闻源, 其涉及的每一条信息都能通过现代传媒传播到世界的各个角落, 其主办城市更是受到全球关注。对于城市而言, 这将是打造城市优质品牌、吸引外来投资的良机。除此之外, 体育产业是“绿色产业”“健康产业”, 夏奥会可帮助举办城市逐步转变经济增长方式, 间接提升城市经济潜力。

1.2.3 夏奥会的“虹吸效应”和“低谷效应”夏奥会的“虹吸效应”指的是东道主城市举办赛事, 挤占和吸引大量原本可以分配到其他周边地区的经济空间与资源, 从而使这些地区经济发展受阻。夏奥会的举办在短时间内吸引到全世界的目光, 资本的注入以及国内外旅客的涌入将极大刺激主办城市经济发展。城市的基础设施建设、餐饮、旅游、地产等行业都将获得高速增长的良机, 导致主办城市出现供需两旺乃至经济过热的现象。同时, 原本属于其他地区的投资被夏奥会挤占, 导致投资与消费不断下滑, 出现供过于求的现象。在赛事举办期间, 许多可以前往其他地区消费的旅客集中前往主办城市, 导致其他地区旅游业发展缓慢。

夏奥会的“低谷效应”指的是赛事的举办使城市投资和消费需求瞬间放大, 当赛会结束后这种需求则急剧减弱, 而原有的产能未被消化, 新兴基建设施利用率不足, 从而导致城市资源浪费和经济衰退。“低谷效应”是奥运会对经济的负面影响。1976年蒙特利尔奥运会是最为典型的夏奥会“低谷效应”案例。加拿大的蒙特利尔为举办1976年夏奥会, 动用巨额资金建设了各类体育场所, 并为此欠下了巨额债务, 最终这笔债务转嫁至该市的纳税人, 致使蒙特利尔在奥运会后相当长的时间里经济一蹶不振[8]255。

2 冬奥会与经济的互动 2.1 经济对冬奥会的影响 2.1.1 冰雪产业发展是冬奥会成功举办的重要助力举办城市拥有良好的冰雪运动产业基础, 能够帮助该市在举办冬奥会的过程中事半功倍, 它可以提升冬奥会申办的成功率, 有效降低城市举办冬奥会的成本, 甚至有机会将冰雪竞技产业打造成现代服务业的支柱产业, 与相关产业融合, 实现与其他产业在生产、技术、产品、消费等各个环节密切关联, 形成多元产业链, 带动相关产业不断创新和转型[9]。

如果主办城市的冰雪运动产业发达, 有大量符合赛事标准的冰雪运动场馆, 这为城市申办冬奥会提供了坚实的物质基础。例如, 奥地利因斯布鲁克之所以能取得1964年第9届冬奥会的主办权, 其原因在于因斯布鲁克拥有能容纳万人的体育馆以及设备良好的滑雪场, 这样的场馆条件在当时的欧洲非常出众, 这给了国际奥委会足够的信心, 认为因斯布鲁克有能力办好冬奥会[8]277。此外, 国际奥委会还非常强调奥林匹克运动的可持续发展, 不希望东道国为举办奥运会而大兴土木, 铺张浪费, 损害奥林匹克运动的利益。场馆建设所需的费用是筹办冬奥会的重要成本之一, 如果城市本身就有很好的场馆基础, 将会节约一大笔开支。

虽然冬奥会的票务和特许经营全球发行, 但受地缘影响, 主办国的消费行为对这些计划的影响非常大。在冰雪产业发达的城市, 市民对冰雪运动有着较高的热情和消费习惯, 对冬奥会的赛事和特许产品有更加强烈的消费意愿, 这有利于冬奥会票务计划和特许经营计划的开展, 可以更好地提升赛事收入。

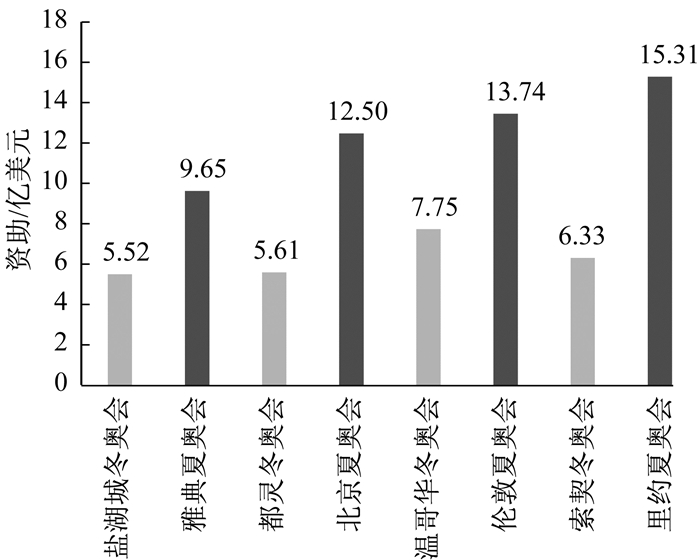

2.1.2 冬奥会的经济需求小于夏奥会冬奥会对经济的需求小于夏奥会, 这一点从国际奥委会对于夏奥组委会和冬奥组委会的经济资助力度即可证明。如图 2所示, 国际奥委会对夏奥会的经济资助远高于冬奥会。这是因为一方面冬奥会的规模较小, 另一方面则是由于国际奥委会对奥运会的经济资助主要来自于转播收入和赞助商计划, 而夏奥会对这些收入贡献最大, 奥林匹克营销遵循“取之于奥运, 用之于奥运”的原则[9], 因此加大对夏奥会的经济资助无可厚非。

|

图 2 国际奥委会对夏奥组委会、冬奥组委会的资助(2002—2016年)[4]5-8 Figure 2 IOC funding data for the summer and winter Olympic committees(2002—2016) |

此外, 冬奥会的国内赞助收入普遍低于夏奥会。依照《奥林匹克营销》的相关规定, 奥林匹克赞助商分为2个层次:①奥运会全球赞助商(TOP计划); ②国家和地区内的赞助商[10]。国家和地区内的赞助商需要在国际奥委会的指导之下, 由奥组委在东道国境内管理, 这些项目用来支持奥组委的运作、奥运会的规划和举办、东道国国家奥委会和东道国奥运代表队。一届奥运会的赞助收入越多证明它的营销效果越好, 但另一方面, 过度依赖赞助商的支持也容易让奥运会受到商业“绑架”。据统计, 从1998年长野冬奥会至2016年里约夏奥会, 5届夏奥会国内赞助收入达40.10亿美元, 而5届冬奥会国内赞助收入仅28.82亿美元, 差距较为明显[4]19。

正是由于需求较小, 经济对冬奥会的负面干扰也就较少。1996年亚特兰大夏奥会曾经因为过度的商业化而受到一定非议, 而冬奥会历史上无此类现象。

2.2 冬奥会对经济的影响 2.2.1 促进冰雪产业的全面发展促进举办城市和国家的冰雪产业全面发展, 是冬奥会对经济最为直接的影响。从浅层的冰雪运动市场发展到深层的产业结构调整, 冬奥会都能起到积极作用。

冬奥会所具备的社会效应会让大众传媒将大量的资源投入其中, 从传统纸媒到广播电视, 再到互联网和手机自媒体。冬奥会信息充斥于人们所能接触到的各类媒介系统中, 消费者在这样的媒介环境中潜移默化地受到影响, 他们可能会把自己的注意力逐渐转移到冰雪运动及其衍生的各项产品中来。市场利用冬奥会所带来的媒介影响无形之中改变着消费者的消费态度和行为, 继而形成强烈的消费引导。只要有针对性地提供产品, 消费者展现出的强大消费能力将有效激活冰雪市场, 吸引投资, 促进市场形成良性循环。

除激发市场活力外, 冬奥会还可进一步促进城市冰雪产业结构调整。例如, 优化冰雪产业空间布局、完善冰雪产业链条、加快产业融合等。以产业链条为例, 依照体育产业的上下游关系, 冰雪产业链条可分为上游、中游、下游3个部分。上游产业以冰雪竞赛表演业为代表, 中游产业则以冰雪制造业、冰雪培训业、冰雪场馆经营行业等支持性产业为代表, 下游产业以诸如旅游业等衍生性产业为代表[11]。一届成功的冬奥会势必会带动举办城市冰雪产业链整体发展。例如, 许多申办冬奥会成功的城市为积累赛事组织经验、“宣传预热”冬奥会, 往往会在筹备阶段承办一些冰雪运动单项锦标赛、大奖赛, 从侧面推动城市冰雪竞赛表演业的繁荣。举办冬奥会离不开冰雪装备制造业的发展, 由于冬奥会大部分运动项目离不开专业的器械进行辅助, 且装备的科技含量较高, 所以冰雪装备制造业背后蕴含着极大的商业价值, 冬奥会期间势必会吸引资本的注入。筹备赛事期间所建立的运动场馆、配套的酒店设施、改善的交通环境也无形中提高了冰雪旅游业的体验度。

2.2.2 冬奥会为中小型城市发展提供机遇由于体量大、项目多, 夏奥会对城市经济水平要求较高, 举办城市多为世界知名的大都会, 如伦敦、东京、洛杉矶、巴黎等。冬奥会对城市经济依赖较小, 且有极高的气候要求, 一些中小型城市脱颖而出。冬奥会的举办为这些城市提升知名度、打造品牌、吸引投资提供良机。

在历史上, 有许多小城市举办的例子, 如美国普莱西德湖、斯阔谷, 韩国平昌等, 这些城市在举办冬奥会后成为著名冰雪旅游胜地。

3 夏奥会、冬奥会与经济互动的特点 3.1 夏奥会与经济的互动:全面互动、综合影响由于其庞大的体量, 夏奥会对举办城市及其周边地区的经济效益、相关产业的整体联动都会产生巨大的影响, 在筹办的不同阶段, 其主要影响的行业也有所不同。

在筹备阶段, 主办城市为满足赛事需求将进行一系列投资建设活动。在此阶段, 交通业、建筑业、地产业、传媒业等行业表现最为活跃。主办城市在夏奥会来临之前将会修建新型体育场馆, 对原有的体育场馆和设施也将进行升级和改造。同时为保证赛事的流畅运行, 城市还将建设配套的服务性设施, 如铁路、公路、机场等交通设施。这些基础设施工程的建设, 将大大激发交通建筑业以及建材市场等相关行业领域的市场活力, 推动城市经济发展。另外, 夏奥会在全球拥有庞大的受众, 其背后巨大的商业价值被大众传媒所关注, 相关的传媒市场异常活跃。

进入举办期后, 主办城市往往受到国际上空前的关注, 来自全世界的观众和旅客将涌入主办国家。这一时期, 旅游、餐饮、酒店娱乐等服务行业表现最为活跃。赛事举办期间, 各国游客除了观看比赛之外, 多数会选择在主办城市和国家游览与消费, 这将带动主办国旅游业以及餐饮、酒店等一系列服务行业的集体繁荣, 除了拉动城市经济增长外, 还能将本国的风貌与文化向全世界传播。夏奥会结束后, 主办城市会将更多的精力用在继承和发展夏奥会所遗留下的各项奥运遗产上, 充分发挥它们的经济价值。

3.2 冬奥会与经济的互动:以点带面、完善布局冬奥会的赛事规模较小, 对举办城市的经济影响不及夏奥会; 但冬奥会的项目特点鲜明, 它与经济的互动更为集中。

许多中小型城市举办冬奥会, 对于这些城市而言, 受体量限制其产业布局相对集中。特别是冬奥会早期的举办城市本身就是世界冰雪旅游圣地, 冰雪旅游产业是这些城市的支柱型产业之一。对于这些中小型城市而言, 无论是城市经济底蕴, 还是冬奥会本身的经济带动能力, 都不足以支撑“摊大饼”式的经济全面发展。合理的策略是在利用冬奥会与城市经济双向驱动的过程中, 以冰雪产业为切入点, 带动周边相关产业的整体发展, 起到集中互动、以点带面的作用。

对于大型城市而言, 良好的经济基础能大大提升运动员和观众的赛事体验。冬奥会则能完善大型城市的经济布局, 对城市经济均衡发展起到协调作用。另外, 大型都市往往面临着环境污染、生活节奏加快等负面压力; 依靠冬奥会带动城市冰雪运动发展, 将有效缓解城市污染问题, 为市民提供节假日休闲娱乐的好场所, 从侧面带动了城市休闲娱乐产业的发展。

4 结束语奥林匹克运动与经济的互动处于一种相伴而不并合的关系中。无论是夏奥会还是冬奥会, 它们的发展都离不开社会经济的支持, 而社会经济也需要奥运会这种大型社会文化活动的刺激和带动。夏奥会规模庞大, 对城市经济的影响是全方位的, 同时也需要城市本身有雄厚的经济体量; 冬奥会规模较小, 对经济的影响体现为以冰雪产业为龙头带动其他产业发展, 因此, 需要举办城市根据自身经济产业布局有针对性地确定发展策略。无论其与经济如何互动和发展, 夏奥会与冬奥会仍应坚持保证自身的独立性, 防止被经济活动“吞噬”或解构。

2019, Vol. 43

2019, Vol. 43

0)

0)