太极拳作为中华武术文化的瑰宝, 适合于各年龄段的成年人, 其具有低成本、低技术要求、低冲击的特点[1]。太极拳的健身效果倍受关注, 全世界太极拳的爱好者也越来越多。一方面, 太极拳练习可提高习练者全身血氧含量, 改善心肺功能, 对慢性心血管疾病具有积极的防治作用[1]。另一方面, 太极拳练习作为一种平衡性训练(balance-based exercise), 可以提高肌肉力量、平衡能力和机体的运动功能[2]。有研究[2]发现, 经过24周的太极拳练习, 习练者膝关节的伸肌和屈肌的峰值力矩明显提高, 但根据调查, 一些太极拳习练者在练习后, 会出现膝关节疼痛的现象。

朱东等[3]对上海市1 025名太极拳习练者的调查研究结果显示, 有48.2%的习练者在练习太极拳后出现膝关节疼痛。郭旭峰[4]调查发现, 51.8%的患者膝关节疼痛出现在练习初期, 同时还发现跟太极拳传人练习的学习者出现膝关节疼痛的比例比跟视频、录像练习的学习者低。秦华[5]认为, 老年太极拳健身者训练基础和协调性差, 学习和掌握太极拳的要领有误, 并反复进行错误动作练习, 使得关节活动轨迹发生变化。

在进行太极拳练习时, 腿部要保持半蹲状态, 膝关节始终屈曲, 该动作会使膝关节的韧带处于松弛状态, 进而降低了膝关节的稳定性。同时, 由于膝关节在屈曲状态承受身体质量并完成太极动作, 相比于膝关节处于直立位置要承担更大的负荷, 易导致疲劳, 若不能掌握动作要领, 会进一步引发膝关节的损伤; 而关于正误动作对太极拳练习时膝关节负荷的力学分析尚缺乏[6]。因此, 在太极拳练习时, 正确与错误动作对膝关节的生物力学影响急需探究。相比于正确的练习动作, 错误的练习动作是否导致了膝关节的运动学和动力学特征发生了异常变化。本文以膝关节所受的力矩、功率、做功变化为出发点, 探讨太极拳练习的正确与错误动作之间的差异, 从而揭示太极拳练习引起膝关节疼痛的原因。

1 研究对象与方法 1.1 研究对象选取从事太极拳练习15 a以上的女性受试者1名, 该受试者为著名高校太极拳教师、国家级太极拳裁判员、国家武英级太极拳运动员, 近半年来无下肢损伤史。

1.2 实验设备采用Vicon 3D红外捕捉系统对运动进行捕捉, 拍摄频率为100 Hz; 2块KISTLER测力台, 采样频率为1 kHz。通过V3D软件对图像进行分析, 计算各关节的运动学数据, 通过逆向动力学原理计算关节力矩, 通过公式对膝关节所受的功率、能量进行计算。摄像机1台, 拍摄频率为50 Hz, 数据线1根, 显示屏1个。

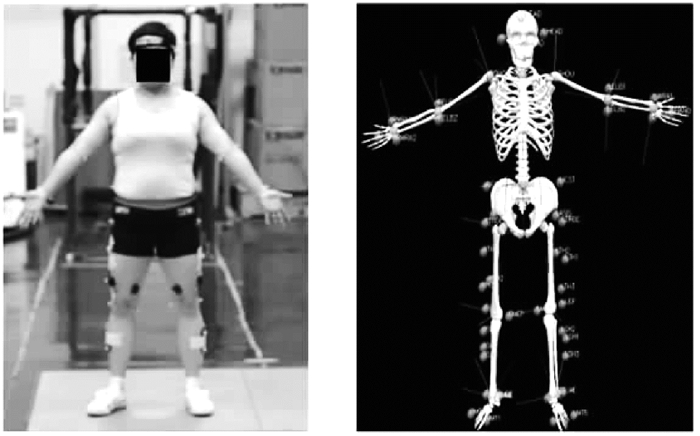

1.3 实验过程受试者分别演练正确和错误的太极拳“野马分鬃”动作各10次。每组动作之间休息5 min, 消除疲劳对动作的干预。通过监视屏反馈判断动作的对错(图 1)。

|

图 1 Marker点示意 Figure 1 The marker cluster location of the experiment |

受试者能准确地分辨正确动作与错误动作, 并且能准确地模拟错误动作。同时, 每做完一个动作, 要求受试者对照摄像机显示在屏幕上的动作进行判断, 若发现不符合要求的, 即时剔除。

1.5 数据处理Vicon测得运动学数据通过LAWPASS通道进行滤波, 截断频率为13 Hz。数据表示为x-±SD, 应用拉格朗日法对数据进行标准化处理, 所有数据的水平轴都标准化为100%的动作周期, 表示动作的开始到结束。通过Matlab软件计算能量消耗。采用IBMspss 20.0中K-S检验数据的正态性, 正态分布的数据进行t检验, 非正态数据进行非参数检验, P < 0.05标注差异的显著性。

1.6 计算方法[7]功率:

| $ P = {M_j}{\omega _j}\;\;\;\;\left( W \right) $ | (1) |

式中:P表示关节力处力矩的功率; Mj表示j时刻的力矩; ωj表示j时刻的关节角速度。

能:

| $ W = \int_{{t_0}}^t {\left( {\rm{J}} \right)} $ | (2) |

当力矩与角速度的方向一致时, 功率为正, 肌肉做正功。当两者的方向不一致时, 功率为负, 肌肉做负功。但是, 在计算能量消耗时, 不考虑正负, 只考虑大小。因此, 式(1)可表示为

| $ W = \int_{{t_0}}^t {\left| P \right|\;\;\;{\rm{d}}t} $ | (3) |

右野马分鬃的正确动作:左脚尖内扣踏实, 上体微左转, 重心移至左腿上, 同时左掌收于胸前掌心向下; 右手经胯前向左划弧于腹前, 掌心向上, 两掌心相对成抱球状; 右脚收回成丁字步, 目视左手。左野马分鬃与之相反。

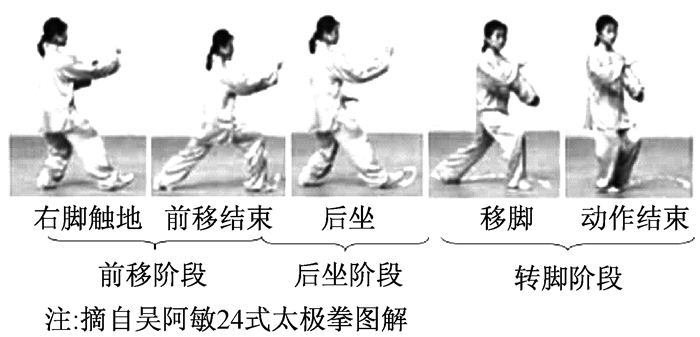

2.2 实验动作的阶段划分(以右野马分鬃为例)第1阶段:前移阶段(右脚触地至前移结束)右脚脚跟触地为开始时刻, 着地后身体重心开始向右前方移动至最大幅度, 下肢运动是左腿伸展的同时右腿屈曲。

第2阶段:后坐阶段(前移结束至后坐结束)前移结束后身体重心开始向左后方移动至最大幅度, 下肢运动为右腿伸展同时左腿屈曲。

第3阶段:转脚阶段(后坐结束至转脚结束)后坐结束后身体前移同时右脚外旋至最大幅度(图 2)。

|

图 2 野马分鬃正确动作及动作阶段划分 Figure 2 Right actions and the phase division of "parting the wild horse's mane" |

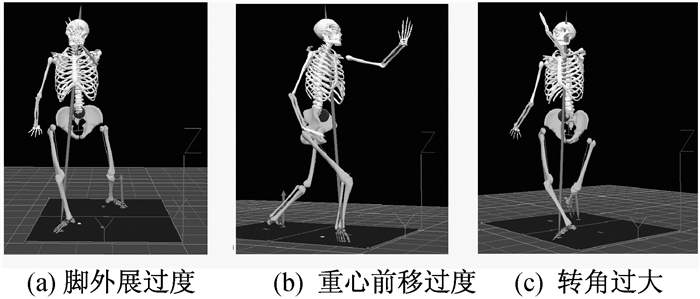

错误动作类型1:踝外旋即脚外展, 足的长轴线与动作前行方向的夹角过大[图 3(a)]。

|

图 3 错误动作示意 Figure 3 The wrong actions |

错误动作类型2:重心过度前移, 即前移结束时膝关节垂直投影超过脚尖[图 3(b)]。

错误动作类型3:转脚阶段, 转角过大[图 3(c)]。

在一个完整动作过程中, 预设的错误动作类型都会出现。

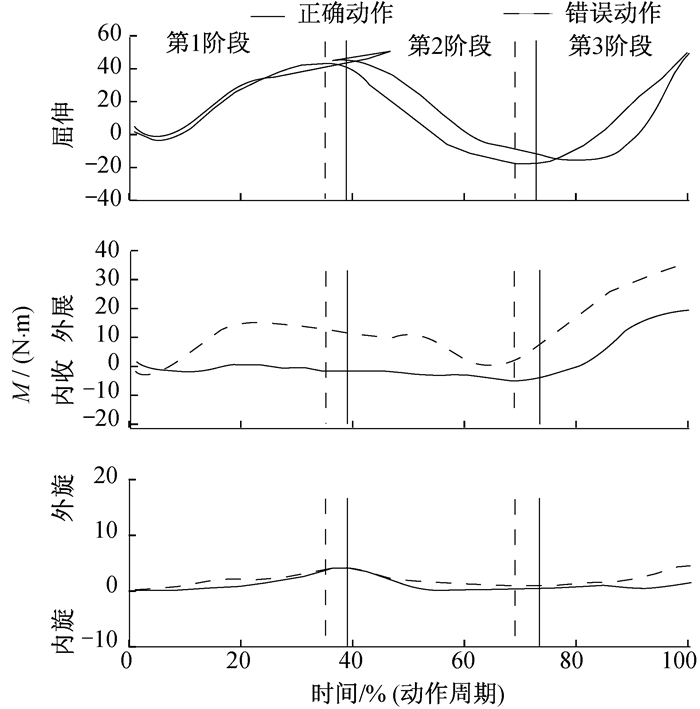

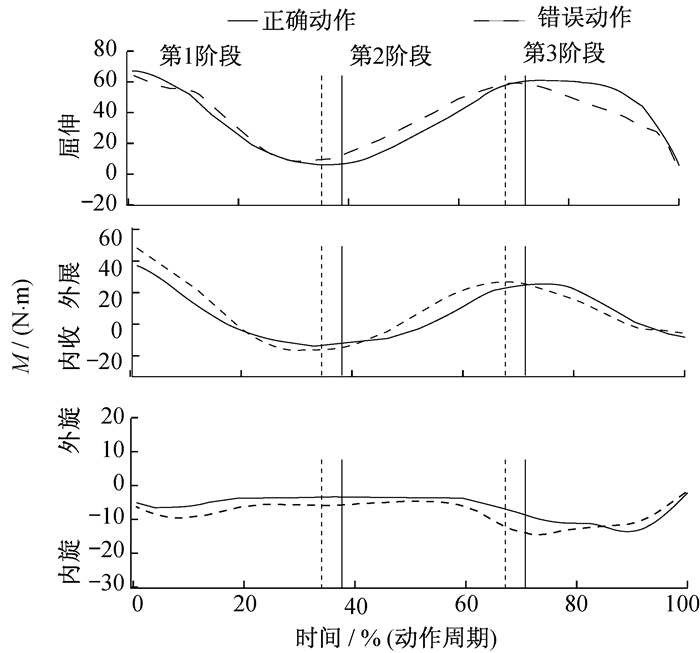

3 实验结果 3.1 力矩结果由图 4和表 1数据可见, “野马分鬃”正确与错误动作之间的屈伸力矩无差异, 重心前移、重心后移和转脚3个阶段都无差异, 同时所受的总力矩也无差异, 且在整个动作中右膝关节主要表现为伸膝力矩。“野马分鬃”动作中右膝关节在冠状面上主要表现为外展力矩, 且错误动作中膝关节的外展力矩也明显大于正确动作。在动作周期的第1和第2阶段中, 正确动作的膝关节的外展力矩几乎为0, 在第3阶段即转脚上步阶段外展力矩有所增加。错误动作的整个周期中都表现出过大的外展力矩。从外旋力矩来看, 错误与正确动作周期的第1和第2阶段的外旋力矩无差异, 其差异主要集中在动作周期的第3阶段。在内外旋方面, 力矩峰值(表 1)和图像(图 4)显示, 错误与正确动作在第1和第2动作阶段无差异。从力矩来看, 错误动作中右膝关节受到外展, 外旋力矩的冲击更大, 而这种差异在动作周期的第3阶段更为明显, 这表明“野马分鬃”动作的转脚姿势的正确与否对膝关节的影响较大。

|

图 4 正误动作的右膝关节力矩对比 Figure 4 The right knee joint moment during the movements under the right and wrong form conditions |

| 表 1 正误动作右膝关节各阶段峰值力矩对比(n=10) Table 1 Comparison of the right knee peak moments under the right and wrong form conditions |

在“右野马分鬃”过程中右腿是主动环节, 左腿的动作受右腿动作的影响, 在整个动作周期中左腿主要起着承重、稳定的辅助作用。表 2数据显示, 正确与错误动作的左膝力矩峰值差距不大, 从总力矩来看, 错误动作中左膝关节的外展和内旋力矩比正确动作的峰值大, 这种差异主要来源于动作周期的第1阶段。在动作周期的第2阶段中, 错误动作的伸膝力矩数值小于正确动作, 而总力矩无差异。图 5所示内外旋力矩数据显示, 左膝关节在整个动作中主要表现出内旋力矩, 这与右膝关节主要表现出外旋力矩不同。结合图 5可以推断, 错误动作中左膝关节受到平均力矩的冲击大于正确动作, 突出表现在动作周期第1阶段的外展力矩方面, 这可能与错误动作时右膝关节过度前移相关。动作周期的第3阶段也表现出相同的特征。

|

图 5 正误动作左膝关节力矩对比 Figure 5 The left knee joint moment during the movements under the right and wrong form conditions |

| 表 2 正误动作左膝关节各阶段峰值力矩对比(n=10) Table 2 Comparison of the left knee peak moments under the right and wrong form conditions |

综上, 错误动作与正确动作的区别主要表现在膝关节的冠状面和水平面所受的力矩的差异。错误动作中右膝受到外展力矩均显著大于正确动作, 这对右膝的冲击比较大。错误动作和正确动作中左膝关节所受的力矩差异没有右膝关节大, 这种差异主要集中在动作周期的第1阶段。力矩图显示了动作周期中力矩变化的趋势, 力矩峰值表现了特征时刻力矩之间的差异。

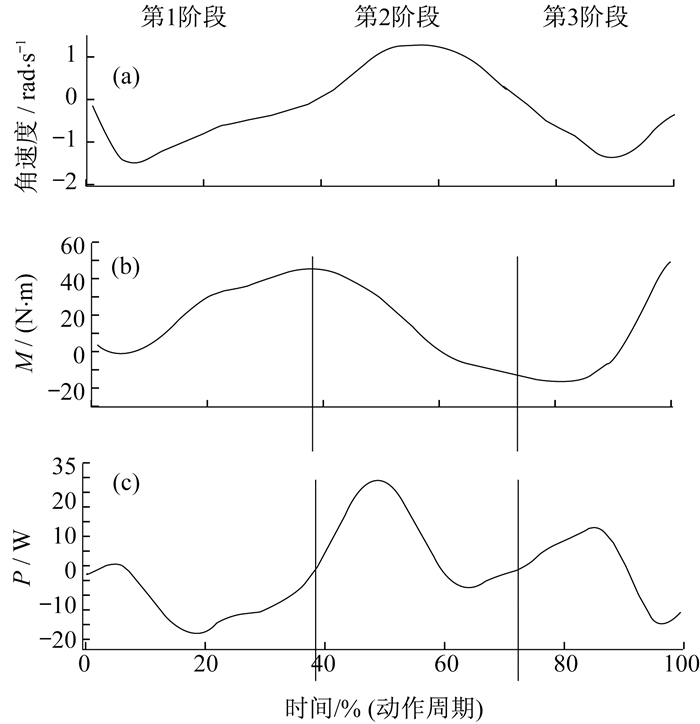

3.2 功率结果从图 6可以看出, 当角速度与力矩的方向一致时, 肌肉做正功, 当两者不一致时, 则做负功。太极拳“野马分鬃”属于远固定动作, 近端肢体向远端靠近, 产生屈膝动作。动作的第1阶段伸膝肌肉做负功, 进行退让性工作, 起对抗重力作用。第2阶段前段, 膝关节伸膝肌肉向心收缩, 做正功; 而在第2阶段后期, 由于力矩方向的改变, 肌肉做负功。第3阶段前期, 重心继续后移, 膝关节伸展, 肌肉做正功; 随后转为重心前移, 膝关节伸肌做退让性工作, 肌肉做负功。

|

图 6 膝屈伸角速度、力矩与功率正负之间的关系 Figure 6 The positive and negative relationship among angular velocity, torque and power of knee extension and flexion |

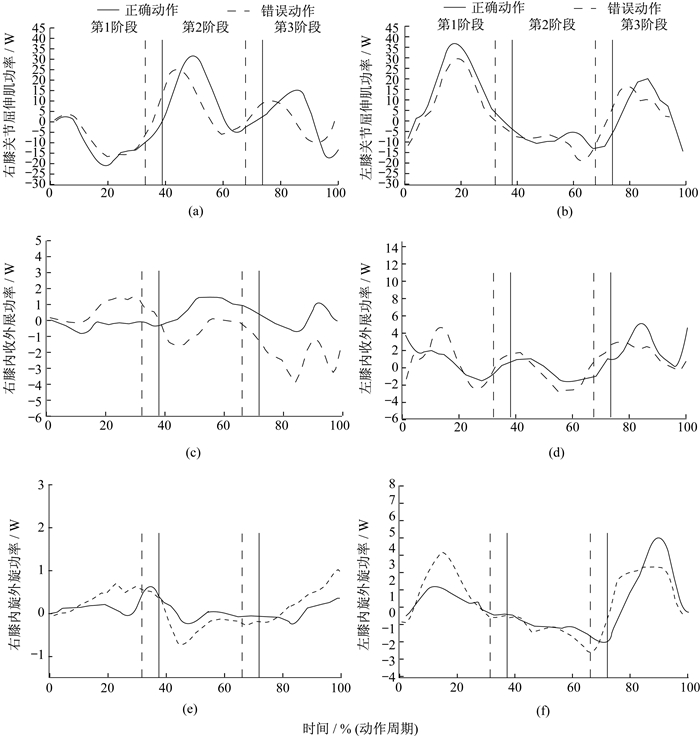

将标准化后整个动作的数据作为一组数据, 比较错误动作和正确动作的功率差异发现, 右膝关节的屈伸和内旋外旋上没差异, P值分别为0.514和0.068, 而内收外展方面存在非常显著的差异, P值为1.868×10-7。左脚为跟随右脚, 错误动作和正确动作之间的功率差异不明显。

从图 7(b)和表 3数据可见, “野马分鬃”正确与错误动作之间的差异主要集中在右膝关节的内收外展上, 错误动作的第1个阶段肌肉主要做正功, 说明此时肌肉主动收缩, 且与关节的角速度方向一致; 而第2、第3阶段, 错误动作中肌肉主要做负功, 正确动作中肌肉做功有正有负。从功率的绝对值看, 错误动作中肌肉的功率明显大于正确动作。肌电图研究表明, 错误动作的右腿骨外侧肌、股内侧肌的均方根振幅均大于正确动作[8]。

| 表 3 正误动作膝关节各阶段峰值功率对比 Table 3 Comparison of knee peak power under the right and wrong form conditions |

|

图 7 膝关节的功率变化 Figure 7 The change of muscle's power of knees |

这可能与错误动作重心前移过多或转脚的角度过大有关。正确动作与错误动作比较, 膝关节旋内旋外肌肉的功率也存在差异, 错误动作的重心后移和转脚阶段的功率要大于正确动作, 这可能与错误动作时脚尖外旋增加从而带动膝的旋转增加有关。膝关节在屈曲状态下能进行一定范围的内收外展活动, 此时膝关节处于不稳定状态, 需要膝关节的内侧和外侧肌肉的活动增加, 内侧和外侧副韧带紧张, 维持膝关节的稳定性。在错误动作中由于膝关节的外展角度以及外旋角度增加, 从而增加了肌肉活动程度, 功率更大。在这种状态下, 膝关节的关节囊、半月板受到的压力更大, 这可能是错误动作引起膝关节疼痛的原因之一。

3.3 做功计算结果功是功率在时间上的积分, 反映人体在做动作时输入的机械功, 也反映在动作完成过程中的能量消耗。由于功率等于力矩与角速度的乘积, 当力矩与角速度的方向不一致时, 表现为负, 而此时功率的时间积分算出来的功为负, 表示的是肌肉做功主要在于抵抗外力。在本文中不讨论做功的正负问题, 主要考虑在整个动作过程中做功多少的问题, 因此在计算功的过程中对功率进行绝对值运算。

表 4、表 5数据显示, “野马分鬃”正确和错误动作之间膝关节做功的差异主要集中在右膝关节(右野马分鬃), 正确动作的屈伸肌做功要比错误动作多, 而内收外展和内旋外旋肌做功少于错误动作。从图 7(b)和图 7(c)的功率曲线下的面积也能明显看出, 错误动作输出的功更多, 消耗能量更大, 且错误动作时右膝关节的内收外展肌主要做负功, 即肌肉活动的主要作用在于抵抗外力。正确与错误动作中右膝关节内收外展肌肉做功的差异又主要集中在动作的第3阶段, 即转脚上步阶段。在错误动作时, 右膝关节的外展角度更大, 且受到的力矩也更大[6]。为了维持膝关节的稳定性, 预防因不稳造成的运动损伤, 对抗右膝关节在转脚阶段的过度外展, 膝关节内侧的肌肉和内侧副韧带的活动会增加, 起到抵抗外力作用。从图 7(b)和表 5可以看出, 此时右膝关节肌肉进行退让性工作, 做负功。

| 表 4 正误动作右膝关节各阶段做功对比 Table 4 Comparison of the right knee works under the right and wrong form conditions |

| 表 5 正误动作左膝关节各阶段做功对比 Table 5 Comparison of the left knee works under the right and wrong form conditions |

表 4、表 5表明, 错误动作时, 右膝关节内外旋肌肉的做功比正确动作时的做功多。特别是在第2阶段和第3阶段, 这都可能与转脚过大有关。作为跟随脚的左脚, 在各个方向和阶段上的能量消耗差异不大。

4 分析与讨论研究表明, 长时间练习太极拳能有效地改善肌肉力量和本体感觉, 如伸膝时的向心肌力增加13.5%~24.2%, 离心肌力增加15.1%~23.8%, 同时关节本体感觉有所提高, 对力的变化和角度变化更为敏感[9-11]。太极拳讲求的是动静结合、虚实相间, 动作柔和缓慢, 能锻炼膝关节肌肉力量, 同时也能放松某些肌肉, 缓解疼痛。Yong Ho Cho[12]研究发现, 太极拳练习能使腰背肌肉的活动减弱, 从而缓解腰痛。太极拳对神经系统疾病也能起到很好的康复作用, 能改善中风患者的步速以及平衡能力, 也能改善帕金森患者的平衡能力, 提高其生活能力[2, 13-14]。越来越多的调查发现, 因练习太极拳而引起膝关节疼痛的患者逐渐增多。导致此种现象出现的原因还不是很清楚, 对这种现象的研究也不多见。太极拳传人以及太极拳教师们认为, 动作错误的练习是出现这种现象的根本原因[3, 8, 15]。

“野马分鬃”是太极拳的基本动作, 其胸前抱球、上步、转脚等基本动作形式在太极拳中重复最多, 对“野马分鬃”动作的分析能更好地解析练习太极拳时引起膝关节疼痛原因。表 1中的力矩峰值数据和图 4表明, 错误动作中右膝关节受到的外展力矩明显大于正确动作, 但右膝关节的外旋力矩峰值只有在动作周期的第3阶段比正确动作大, 其他阶段和总力矩均无差异。膝关节是人体最为复杂的关节, 不仅有关节外韧带也有关节内韧带。在伸膝状态下膝关节内外侧副韧带以及髌韧带紧张, 膝关节稳定; 在屈曲状态下, 侧副韧带松弛, 膝关节不稳定, 易发生损伤。

“野马分鬃”动作为远固定, 错误动作所受的外展力矩大, 为了维持膝关节的稳定, 抵抗外展力矩, 股内侧肌、缝匠肌、股薄肌被动收缩, 张力增加; 同时为了防止膝塌陷, 膝关节周围肌肉都会紧张, 这样膝关节之间隙减小, 压力增加。错误动作时受到更大的外展力矩, 长此以往膝关节更容易引起疼痛。从表面肌电数据看, 错误动作的股内侧肌和骨外侧肌肌电均方根振幅均大于正确动作。从功率和肌肉做功情况看, 错误动作中膝关节外展和外旋肌肉的功率与做功显著高于正确动作, 进一步验证了错误动作中膝关节外展和外旋肌肉的紧张性。从屈伸力矩、功率、做功三方面看, 正确与错误动作之间无差异, 正确动作的伸膝力矩、功率和做功都大于错误动作, 这可能与正确动作时膝关节运动方向与重心前进方向一致, 膝关节主要受屈伸力矩作用有关。正确动作屈伸力矩大于错误动作, 功率和做功数据也证实了这一点。

“野马分鬃”正确与错误动作的左膝关节之间的差异并不明显。从力矩情况看, 在动作周期的第2阶段, 错误动作的膝屈伸数值要明显小于正确动作, 这可能与错误动作时, 重心后移不足就开始转脚有关, 但功率和做功之间无差异。在“野马分鬃”初始阶段重心主要集中在左腿, 故左膝力矩大于右膝。左膝关节在内收外展、内旋外旋方面的差异也不明显, 所有差异主要集中在动作周期的第1阶段, 错误动作的外展力矩、外旋力矩相较于正确动作有所差异, 而在功率和做功方面无差异。

综上, 虽然太极拳练习能有效提高平衡力以及本体感觉的敏感性, 从而预防跌倒, 也有益于慢性疾病的预防与康复, 但动作姿势的不正确也可能对身体造成一定伤害。“野马分鬃”错误动作使膝关节受到更大的外展和外旋力矩, 且消耗更多的能量, 这可能是造成膝关节疼痛的原因之一。

5 结论与建议 5.1 结论“野马分鬃”错误动作中右膝关节受到更大的外展和外旋力矩作用。“野马分鬃”错误动作中右膝关节内收外展、内外旋肌肉所做的功更多。“野马分鬃”错误动作与正确动作的左膝关节之间的力矩、功率及做功方面的差异不是主要差异。分析正误动作之间的力学差异, 能一定程度反映外力给予关节的冲击。

5.2 建议练习者应跟随太极拳传人练习, 掌握正确动作, 避免在练习过程中膝关节前伸过度以及转脚角度过大, 导致膝关节受到更大的外展、外旋力矩的冲击, 引起膝关节疼痛。练习者在日常生活中应加强膝关节周围肌肉力量的练习, 增强膝关节的稳定性。实验测试数据通过逆向动力学计算出的力矩, 通过力矩计算出的功率以及功都是推测, 不是膝关节受力的真实反映, 也看不到膝关节内部变化。建议以后的研究中可以加入计算机模拟与仿真, 计算出膝关节韧带和肌肉的用力情况, 结合人体动力学模型与有限元模型, 探讨膝关节半月板骨所受到的张力情况, 从而进一步探查太极拳练习者膝关节疼痛的原因。

| [1] |

Taylor-Piliae R. Tai Ji Quan as an exercise modality to prevent and manage cardiovascular disease[J].

J Sport Health Sci , 2014 (3) : 43-51 ( 0) 0)

|

| [2] |

Li F. Tai Chi and postural stability in patients with parkinson's disease[J].

N Engl J Med , 2012, 366 (6) : 511-9 DOI:10.1056/NEJMoa1107911 ( 0) 0)

|

| [3] |

朱东, 李立. 上海市区太极拳练习者膝关节疼痛调查分析[J].

中国运动医学杂志 , 2011, 30 (9) : 820-823 ( 0) 0)

|

| [4] |

郭旭锋.太极拳练习导致膝关节痛的流行病学调查[D].上海:上海体育学院, 2010:7-10

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10277-1011012473.htm ( 0) 0)

|

| [5] |

秦华. 老年人习练太极拳膝关节疼痛产生原因及预防[J].

渭南师范学院学报 , 2012, 27 (2) : 92-95 ( 0) 0)

|

| [6] |

朱雅敏. 太极拳运动中膝关节损伤机制和预防[J].

体育与科学 , 2002, 23 (2) : 59-61 ( 0) 0)

|

| [7] |

Winter D A. Biomechanics and motor control of human movement[D]. Waterlo:University of Waterloo, 2009:23-25

( 0) 0)

|

| [8] |

陶萍, 于璐. 太极拳基础动作"野马分鬃"膝关节运动学、关节负荷及肌肉活动的特征比较[J].

体育科学 , 2014, 34 (8) : 49-55 ( 0) 0)

|

| [9] |

Jacobson B H, Cashel C, Guerrero L. The effect of T'ai Chi Chuan training on balance, kinesthetic sense, and strength[J].

Perceptual and Motor Skills , 1997, 84 (1) : 27-33 DOI:10.2466/pms.1997.84.1.27 ( 0) 0)

|

| [10] |

Lan C L J, Chen S Y. Wong M K. Tai Chi Chuan to improve muscular strength and endurance in elderly individuals:A pilot study[J].

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation , 2000, 81 (5) : 604-607 DOI:10.1016/S0003-9993(00)90042-X ( 0) 0)

|

| [11] |

William W N Tsang. Effects of Tai Chi on joint proprioception and stability limits in elderly subjects[J].

Medicine & Science in Sports & Exercise , 2003, 10 (1) : 162-171 ( 0) 0)

|

| [12] |

Cho Y. Effects of Tai Chi on pain and muscle activity in young males with acute low back pain[J].

J Phys Ther Sci , 2014, 26 (5) : 679-681 DOI:10.1589/jpts.26.679 ( 0) 0)

|

| [13] |

Hart J K H, Gilboa-Mayo R, Haroeh-Peer O. Tai Chi Chuan practice in community-dwelling persons after stroke[J].

International Journal of Rehabilitation Research , 2004, 27 (4) : 303-304 DOI:10.1097/00004356-200412000-00008 ( 0) 0)

|

| [14] |

Au-Yeung S S Y, Tang J C S. Short-form tai chi improves standing balance of people with chronic stroke[J].

Neurorehabilitation and Neural Repair , 2009, 23 (5) : 515-522 DOI:10.1177/1545968308326425 ( 0) 0)

|

| [15] |

张旭东, 齐文华. 杨氏太极拳运动引发练习者膝关节疼痛的原因[J].

中国临床康复 , 2005 (16) : 182-183 ( 0) 0)

|

2016, Vol. 40

2016, Vol. 40