2. 上海体育学院 体育休闲与艺术研究中心,上海 200438

2. Research Center of Sports Leisure and Arts, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China

健身休闲的发展引起了学术界对休闲体育的研究兴趣, 并诞生了一批优秀的研究成果。鉴于此, 笔者在中国期刊网对2007-2015年CSSCI收录的体育期刊论文, 以“休闲体育”为检索词, 通过“关键词”“篇名”等途径进行多重检索, 并结合论文阅读进行人工筛选, 最后选出176篇休闲体育论文。虽难免会有论文漏选, 但通过多重检索和人工筛选, 这些论文在该领域应具有较强的代表性。本文对2007-2015年CSSCI收录的体育期刊上发表的176篇休闲体育论文, 以及国家社科基金、国家体育总局社科和教育部人文社科休闲体育课题的研究动态进行探讨, 就休闲体育研究热点、学术进步与存在不足进行评述, 并对今后的研究进行展望, 以期为推动我国休闲体育研究深入发展提供参考。

1 休闲体育概念的界定休闲体育的研究在我国起步较晚, 还未形成一个为大家所普遍接受的定义[1-2]。现有研究对休闲体育的界定大体可归纳为以下几个角度:第1种观点以参与时间和活动角度界定, 认为休闲体育是在社会工作时间之外的余暇时间内开展的体育活动。第2种观点将休闲体育归入社会体育或群众体育的范畴, 指人们以娱乐健身为目的的业余体育活动。第3种观点强调参与者的心理体验, 持这种观点的研究者多从心理学视角出发指出休闲体育可调节身心、愉悦自我。值得指出的是, 休闲体育在内容和形式上与社会体育、全民健身确有相近之处, 但是, 休闲体育并不等同于社会体育或全民健身。

界定休闲体育的内涵, 不仅要从时间、活动和参与者的心理状态考量, 还应从社会文化、参与途径、目标使命等角度全面把握。基于此, 本文将采用李相如、凌平和卢锋[3]在《休闲体育概论》一书中的定义, 即“休闲体育是人们在自由支配的时间里, 通过体育运动的方式, 以直接或间接的体验, 满足身心需求的一种自觉自足的社会文化活动”。

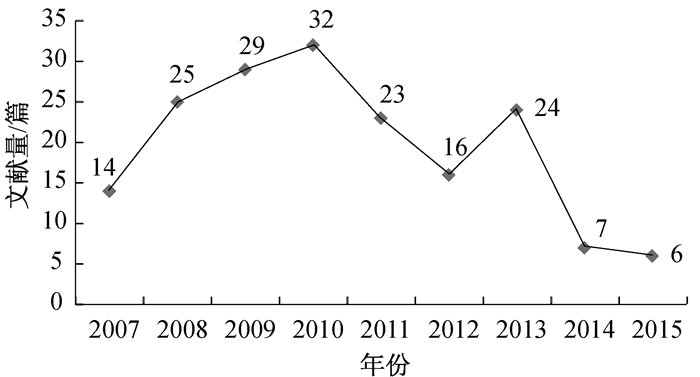

2 中国休闲体育研究进展概述 2.1 中国期刊网休闲体育核心期刊论文检索分析 2.1.1 论文数量截至2015年10月, 在中国期刊网CSSCI收录体育期刊上共筛选出休闲体育文献176篇(表 1)。从图 1可以看出, 2007-2010年, 我国CSSCI收录体育期刊发表的休闲体育文献呈现直线上升趋势, 并于2010年达到最高点, 这说明随着经济的发展、社会的进步和现代文明病的盛行, 休闲体育作为一种积极健康的健身手段和休闲方式, 日益受到国民关注与青睐, 实践的发展推动了理论的发展。2007年, 教育部首次将休闲体育专业列入高校本科招生目录外专业, 休闲体育专业引起学术界的普遍关注, 激发了研究人员对休闲体育的研究兴趣, 相关理论研究成果不断涌现。值得注意的是, 2011-2015年, 除2013年外, 休闲体育论文的年度发文量出现了持续放缓的总体趋势。这一方面反映出休闲体育在我国是一个比较新的研究领域, 理论研究尚未普及化, 后续研究动力有待加强; 另一方面也说明体育学科其他领域研究的飞速发展, 也在一定程度上冲击了休闲体育领域的发文量。

| 表 1 2007-2015年CSSCI收录体育期刊发表休闲体育文献统计[4] Table 1 Statistics of leisure sports literature in CSSCI journals in 2007-2015 |

|

图 1 2007-2015年CSSCI收录体育期刊发表休闲体育文献数量年度分布 Figure 1 Leisure sports literature quantity yearly distribution in CSSCI journals in 2007-2015 |

对研究主题及其热点趋势的分析是科研动态计量分析的核心[5]。笔者借鉴李相如《休闲体育概论》的研究体系, 运用内容分析法对上述176篇文献进行分类, 确认了休闲体育研究的9大主题, 对不能明确划分入某一类的研究主题, 笔者归入“其他”。这说明作为一门新兴专业, 休闲体育的研究领域仍在不断拓展。统计结果显示, “特定群体休闲体育参与”方面的研究最为热门, 2007-2015年这方面研究主题出现频率最高, 为35篇。处于第2位的研究主题是“休闲体育概念和功能”, 为26篇, 说明对休闲体育基本概念的辨析和休闲体育功能的探索依然是学术界争论的焦点。“休闲体育产业”以21篇排名第三, 说明休闲体育学是一门交叉性与综合性的学科, 休闲体育与体育产业的融合交叉研究增多。“休闲体育教育”和“休闲体育发展”紧随其后排名第四, 为19篇, 这与2007年教育部将休闲体育列入高校本科招生目录外专业有关, 说明高等教育工作者在教学实践的同时对休闲体育这一新兴专业进行了积极的探索与反思。处于第5位的研究主题是“休闲体育文化”, 为18篇, 体现出当今我国休闲体育研究者仍十分关注休闲体育哲学意蕴、精神追求、中西差异等传统文化领域的经典议题。此外, “休闲体育管理”(12篇)、“发达国家休闲体育”(11篇)、“体育旅游”(6篇)等主题也引起了部分学者的关注。

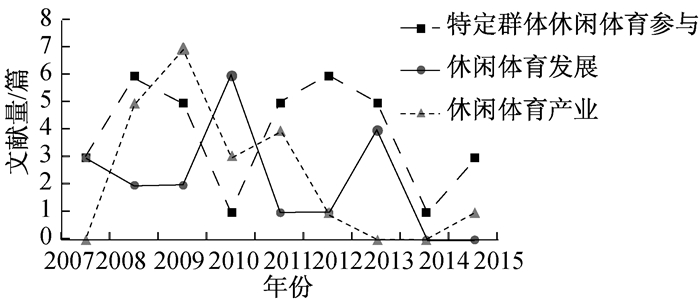

本文对2007-2015年研究主题不同年份的变化趋势作了线性分析。从图 2可以看出, “特定群体休闲体育参与”主题除2010年和2014年外, 研究总体呈上升趋势, 说明随着人数的增长、群体的增多和人员结构多样, 休闲体育参与人群的分类研究日益受到重视。“休闲体育发展”方面的研究除2010年和2013年外, 其余年份体现不出对该主题的特殊偏好。“休闲体育产业”研究热潮在2009年达到顶峰, 随后总体呈下降趋势, 2014年后又开始回升, 反映了2014年《加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》政策颁布对休闲体育产业研究的促动作用。

|

图 2 2007-2015年“特定群体休闲体育参与”“休闲体育发展”“休闲体育产业”研究主题变化曲线 Figure 2 The change curve of research topics "specific group leisure sports participation", "leisure sports development", and"leisure sports industry"in 2007-2015 |

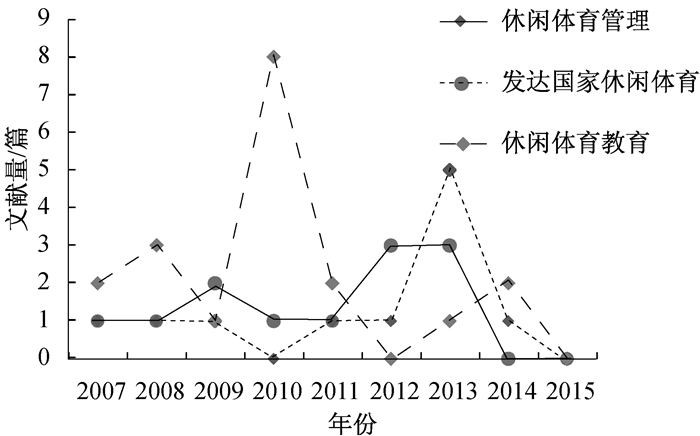

从图 3可以看出, “休闲体育管理”方面的研究从2007-2011年发展较为平稳, 2012年和2013年达到顶峰后呈现下降趋势。“发达国家休闲体育”除了2010年和2015年外, 其余年度均有涉及, 其中2013年相关研究较多, 但总体来说该主题占休闲体育文献的分量不大。随着2007年休闲体育专业被教育部正式列入高校本科招生目录外专业, 休闲体育教育工作者在教学实践中不断探索理论建设, 经过3年的积累与发展, “休闲体育教育”方面的研究在2010年达到顶峰, 2011年后有所下降, 但应注意到该主题文献总量占总数的11%左右, 仍属于热点研究主题。

|

图 3 2007-2015年“休闲体育管理”“发达国家休闲体育”“休闲体育教育”研究主题变化曲线 Figure 3 The change curve of research topics "leisure sports management", "leisure sports in developed countries", and"leisure sports education"in 2007-2015 |

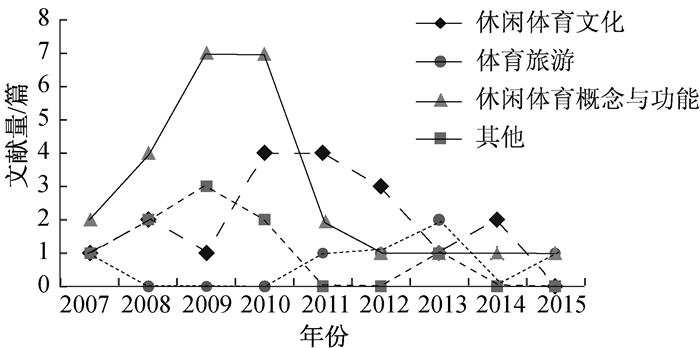

图 4显示, “休闲体育文化”方面的研究呈波动发展特点, 2010-2012年, 该类研究主题出现了小高峰, 其余年份则体现不出对该主题的偏好。“体育旅游”方面的研究自2010年起开始逐步升温, 受《国民旅游休闲纲要》颁布的影响, 2013年该主题方面的研究达到顶峰。2015年世界休闲体育大会在青岛召开重新引发了学者们对体育旅游的关注, 2015年该主题研究有所升温。“休闲体育概念与功能”方面的研究从2007-2010年呈直线上升趋势, 2011年有所回落, 近3年该主题的研究趋势则呈现出平稳发展的特点, 这说明我国休闲体育研究的早期探索多聚焦于对基本概念的理论研讨, 后期的探索则受到实践和业界的影响更多一些, 研究视角的进一步丰富与拓展, 对基本概念探析的相关研究有所减少。“其他”主题研究多集中在2011年前, 说明我国早期休闲体育学术研究仍处于探索之中, 研究领域仍在拓展, 同时也说明CSSCI收录体育期刊一直关注学术研究主题的多样性, 为前沿性探索提供发表平台。

|

图 4 2007-2015年“休闲体育文化”“体育旅游”“休闲体育概念与功能”“其他”研究主题变化曲线 Figure 4 The change curve of research topics"leisure sports culture", "sports tourism", "concept and function of leisure sports"and"others"in 2007-2015 |

统计分析显示:2007-2015年休闲体育文献研究仍以问卷调查法为主, 占总数的35%;排在第2位的是访谈法, 占29%;数理统计法和文献资料法分别占19%和17%;实验法等均无涉及。这说明虽然我国休闲体育研究经历了多年的发展, 但以传统定性研究为主仍是当前中国休闲体育研究的主导范式, 采用实验法、运用多种数据搜集方法和测量工具的研究仍十分欠缺; 因此, 研究方法与测量手段的创新将是我国休闲体育研究亟待突破的关键问题。

2.2 国家社科基金、国家体育总局社科和教育部人文社科课题立项情况分析 2.2.1 立项数量国家社科基金是当前我国哲学社会科学领域最高级别的基金课题, 代表了我国哲学社会科学最高研究水平, 是我国学术研究的重要风向标。国家社科基金项目对休闲体育研究的资助具有很强的导向性、权威性和示范性作用。统计结果显示, 2007-2015年, 国家社科基金共有33项休闲体育课题立项, 占年度体育学总立项数(763项)的4.3%。虽然休闲体育研究课题在国家社科基金的立项总数和占总立项的比例不大, 但是国家社科基金对休闲体育研究的资助力度逐步加大。尤其是随着《国民旅游休闲纲要》(2013-2020年)的颁布及实施, 休闲体育现象逐渐引起了研究者的学术兴趣, 越来越多的研究者开始关注休闲体育研究领域。2014年国家社科基金对休闲体育的资助也达到了6项, 占年度体育类总立项数(119项)的5%, 这充分体现了国家开始重视休闲体育研究和扶持休闲体育人才, 这将为我国休闲体育学科发展注入新的动力。

在省部级项目上, 国家体育总局社科基金是目前休闲体育研究最为重要的资助形式之一。统计结果显示:2007-2015年, 国家体育总局社科基金对休闲体育的资助立项共计65项, 占年度体育类总立项数(1 185项)的5.5%, 反映了随着全民休闲时代的到来, 体育行政机构对休闲体育学术研究的重视。其中, 2010年休闲体育课题立项数为12项, 占年度总立项数(146项)的8.2%, 是获资助力度最大的一年, 2009年国务院《全民健身条例》和2010年国务院办公厅《关于加快发展体育产业的指导意见》的颁布促进了休闲体育研究的升温。2015年休闲体育课题立项11项排名第二, 占年度总立项数(134项)的8.2%。2015年以“运动休闲、畅享自然”为口号的世界休闲体育大会在山东青岛召开, 为提升中国休闲体育的全球影响力、促进休闲体育研究的国际交流提供了良好的契机和平台。

2007-2015年教育部人文社科课题的统计结果显示:2007-2012年无体育学科单独立项, 相关体育类立项分布在教育学、管理学、社会学交叉学科/综合研究、门类下; 2013年教育学下体育相关立项2项计入年度体育类总立项数; 2014年交叉学科/综合研究门类下的体育相关的3项立项计入年度体育类总立项数; 2014年教育学门类下1项体育相关立项计入年度体育类总立项数; 2015年教育学门类下1项体育相关立项计入年度体育类总立项数。2009年前, 休闲体育研究课题几乎未受到有效资助。2009年休闲体育课题资助立项为3项, 占体育类总立项数10.3%。2011年和2012年均无休闲体育相关立项。随着2013年《国民旅游休闲纲要》的颁布, 教育部人文社科基金加大了休闲体育研究立项的资助力度, 2014年休闲体育课题立项为4项, 占体育类总立项数的6.0%。2015年休闲体育课题资助立项为2项, 占体育类总立项数2.4%, 出现了下滑趋势。总体上看, 2007-2015年教育部人文社科课题对休闲体育领域的资助低于其他学科, 资助力度有待提高, 这从一定程度反映了我国休闲体育研究尚未普及化的现实, 也说明了作为一门新兴学科, 休闲体育研究亟待提高自身的学术地位与社会影响力。

2.2.2 研究主题从统计数据可以看出, 2007-2015年国家社科基金、国家体育总局社科和教育部人文社科立项中“体育旅游”方面的研究主题以26项排在第1位, 占总立项数的23.85%。国家社会发展的大环境是影响休闲体育研究主题的关键因素。《国民旅游休闲纲要》的颁布带来体育旅游业的迅速发展, 西部大开发战略的实施促进了西部地区体育旅游资源开发, 国际体育中心城市建设给体育休闲旅游带来了新契机, 假日经济模式的流行促进了度假体育的流行。作为一种新的旅游形式, 体育旅游日益成为我国大众喜爱的休闲生活方式。这样的社会环境和时代背景使体育旅游发展不断走向新台阶, 面临的机会与挑战也日益凸显, 相关研究议题层出不穷, 促成了体育旅游融合发展等研究的升温。

“休闲体育产业”研究主题以22项(20.18%)紧随其后, 显示出较好的研究潜力, 这方面的研究是伴随着国务院《关于加快发展体育产业的指导意见》《加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等政策颁布以及2022年冬奥会申办成功的时代契机而成为研究热点的。国务院2014年46号文件的出台意味着发展体育产业首次上升为国家战略, 学术研究日益活跃, 许多研究者从多角度对休闲体育产业进行讨论, 对其市场培育、产业融合、开发模式等问题提出建议。

处于第3位、第4位和第5位的研究主题分别是“休闲体育管理”(19项)、“特定人群休闲体育参与”(13项)和“休闲体育发展”(12项), 分别占总研究立项数的17.43%、11.93%和11.01%, 这说明无论是政府管理机构还是休闲体育研究者都十分关注休闲体育发展环境、户外运动安全管理、体育旅游治理、休闲发展模式、区域休闲体育发展战略等问题。近年来“特定人群休闲体育参与”方面立项的特点是除了人群、地区范围有所拓展外, 一个突出进步是能结合老龄化等社会发展新趋势深入探讨和全面分析某一特定群体的休闲体育行为特征, 并针对该群体特征提出可操作性的对策建议。

“休闲体育文化”(16项)与“休闲体育的概念、功能”(14项)仍是传统主题, 分别占5.50%和3.67%。休闲体育的起源、发展, 休闲体育内涵、分类、特征、功能, 休闲体育文化的产生、变迁、价值、地位, 少数民族休闲体育文化资源开发都是休闲体育研究的传统领域。随着休闲体育在我国生活性服务业发展中的作用日趋明显, 中国传统休闲体育文化面临的现实挑战日趋加大, 如何在充分借鉴国外发展休闲体育文化成功经验的同时, 进一步挖掘中国传统休闲体育的文化魅力, 夯实中国休闲体育文化理论基础, 是未来研究中值得重视与加强的议题。

“发达国家休闲体育”(2项, 占1.83%)和“休闲体育教育”(3项, 占2.75%)也引起了部分研究者的关注。立项中还出现了“其他”类研究主题, 这说明休闲体育作为一门新兴的研究学科, 研究领域仍在不断拓展和丰富。同时也说明作为学术研究风向标的国家社科基金一直注重研究主题的多样性, 为一些具有前瞻性的课题提供资助平台。

3 中国休闲体育研究的4个热点领域述评 3.1 特定群体休闲体育参与“特定群体休闲体育参与”是近年来休闲体育研究的热点。相比过去, 该主题研究的突出特点是从宏观的描述分析走向对某一特定群体体育行为的深入探讨, 关注老年人、农民工、青少年、职业女性等特殊群体的研究增多, 且针对不同群体, 研究重点也有不同。

吴晓阳等[6]以山东省的调查数据为例, 从社会融入的角度论述了农业转移人口休闲体育参与现状、影响因素及应对策略; 刘芬[7]对广州市休闲体育活动场所的体育锻炼者进行调查, 构建了各阶层群体体育休闲预测模型; 熊欢[8]以女性需求为切入点探讨了休闲体育对城市女性社会空间的建构与影响因素; 王红英等[9]立足于老年体育, 从休闲体育项目的选择、活动场地、休闲体育消费、协会活动组织的参与等不同方面, 研究上海市老年人的休闲体育参与现状。调查显示, 余暇时间少、场地器材匮乏、消费水平低、指导人员不足是制约当前休闲体育参与的普遍问题。虽然研究对象的侧重点有所不同, 但都契合了“老龄化社会”“城乡体育协调发展”“体育参与权利平等”等社会热点, 体现出学术研究为社会需求服务的特点。

总体而言, 目前研究影响特定群体休闲体育参与行为因素的文献已较为广泛全面, 多采用现状调查及个案的定性研究方法, 但是对影响因素如何具体作用于某一群体的休闲体育行为, 对参与行为的影响结果和作用机制如何, 不同影响因素间的交互作用机制如何发生等问题, 均需要定量的实证材料加以验证。同时, 现有研究主要是从不同群体的角度分析休闲行为的特征, 而从生命周期的角度、探索不同生命阶段的休闲体育行为特征的研究较为鲜见, 后续研究应得到加强。

3.2 休闲体育产业近年来休闲体育产业领域研究的特点是理论研究与产业实践的互动性增强。2010年《关于加快发展体育产业的指导意见》、2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等重要文件, 成为学者们选题依据与灵感的来源。随着体验经济时代的到来, 体育旅游、度假体育行业的迅速发展, 休闲体育运动项目的商业化潜力和体验经济价值被充分挖掘利用, 为进一步深入研究休闲体育产业提供了丰富的现实素材。

现有研究主要集中在:①从宏观层面对休闲体育产业发展问题进行探讨。王先亮等[10]以政府对体育产业“调结构和增效益”的任务部署为研究背景, 在明晰休闲体育产业特征的基础上, 探讨了产业价值链的构成环节, 分析了影响产业布局的指标体系, 提出了我国休闲体育产业布局的优化思路。邹本旭等[11]运用SCP分析范式剖析了我国休闲体育产业现状, 归纳出制约当前休闲体育产业发展的主要困境, 并从加强政府调控、促进区域产业协调发展、加强基础设施建设、构建休闲体育产业基地方面提出了促进我国休闲体育产业发展的建议。②从理论模型的角度聚焦休闲体育产业竞争力问题。田志琦等[12]借助波特的钻石模型, 详细分析了影响我国休闲体育产业竞争力的六大因素, 进而提出提升我国休闲体育产业竞争力对策。③探索体验经济等新经济常态下休闲体育产业的发展。丁文等[13]认为, 体验经济是满足人们情感需要和自我实现需要的新经济形式, 体验经济可以给休闲体育发展注入新活力, 为此应充分挖掘可供休闲体验的体育资源、推动体验化休闲产品设计、提高从业人员素质、重视政府规划与监管等。

总体而言, 现有研究紧跟时代脚步, 侧重于从宏观层面探讨休闲体育产业布局、发展战略和政策设计等问题, 为政府机构决策提供了参考依据。研究缺憾是对休闲体育产业发展的微观层面问题关注不足, 宏观研究普遍缺乏以深入的实证研究作为基础, 且对休闲体育产业的基础理论研究重视不够, 基础研究与应用研究的比例失衡, 这些问题有待进一步解决。

3.3 体育旅游2007-2015年体育旅游相关文献以游客感知服务质量、体育旅游产业支持体系、体育旅游业价值创造的研究居多, 课题立项则以体育旅游与城市发展、地区体育旅游资源开发与协同发展、体育旅游产业融合发展与集群发展等为热门主题。一方面, 虽然近年来国家社科基金、国家体育总局社科课题等对体育旅游产业融合发展问题给予了立项支持, 但现有文献多停留在表面的对策研究层次, 对体育产业与旅游产业的融合机制、制度障碍、需求障碍等深层次问题的解决尚缺乏有效研究。另一方面, 随着我国城市化进程的加快及城市营销时代的到来, 体育旅游逐步从概念认知走向了城市规划实践, 我国不少城市掀起了以打造“体育旅游城市”, 引领助推城市经济发展的城市发展规划浪潮。与城市规划实践相对应, 目前我国体育领域相关文献却几乎没有专门的针对体育旅游发展规划或体育旅游城市规划方面的研究, 特别是对体育旅游设施的空间布局、体育旅游专项产品、体育旅游项目规划技术规范等方面的应用性研究较少涉及, 这些问题都将成为我国休闲体育未来研究的一个热点方向。

3.4 休闲体育管理研究2011年, 国务院在《全民健身计划(2011-2015年)》中明确部署, “要提高公共体育服务水平、构建全民健身公共服务体系”。2012年在《国家基本公共服务体系“十二五”规划》中, 又将全民健身公共服务纳入国家基本公共服务体系。休闲体育是全民健身的重要内容, 如何适应形势开展休闲体育管理成为学者们关注的热点。该领域研究特点是从过去注重休闲体育制度设计与组织管理, 转向重视休闲体育公共服务体系的构建。

休闲体育管理研究主要集中在:①休闲体育公共服务的现状调查、问题分析及解决对策。陈新生等[14]对我国12个大中城市60个区街道的休闲体育公共服务状况进行了抽样调查, 分析了我国社区休闲体育组织管理、经费设施、指导人才等问题, 并提出改善思路与发展对策。②构建休闲体育公共服务体系。陈新生等[15]从基本结构、要素结构、组织结构构建了我国城市社区休闲体育公共服务体系的结构, 从整合机制、协作机制、激励机制提出了城市社区休闲体育公共服务运行机制。③除了从宏观层面进行研究, 中观、微观层面的休闲体育管理问题亦引起重视。郭修金[16]对休闲城市休闲体育时空的调控设计与规划整合进行了研究, 促进了城市休闲体育规划向科学化、规范化方向发展。

4 对当前休闲体育研究的评价与思考通过对2007-2015年休闲体育相关文献及课题立项的分析可以看出, 我国休闲体育理论研究在选题、视角、理论与方法上有了新的进步, 取得了比较丰富的研究成果:研究主题不断拓展, 研究重点从抽象的概念探讨向实践探索方向转变; 研究视角更加多元, 对同一主题能从多角度、多侧面进行探索; 休闲体育研究已突破单一的体育学科, 范围涉及众多学科, 成为跨学科交叉融合的重要研究领域。然而, 休闲体育作为一个新的研究领域, 理论研究起步相对较晚, 现有研究仍存在一些缺憾与不足, 影响着研究的进一步深入。

(1) 在研究内容上, 现有研究主要集中在体育旅游、休闲体育产业、休闲体育管理、休闲体育行为的探讨上, 而对国民休闲体育理念启蒙、休闲体育政策法规、休闲体育与政府行为、休闲体育设施规划与设计、休闲体育资源调查与评价、城乡休闲体育协调发展、休闲体育与户外游憩资源开发、休闲体育市场预测与统计分析等方面的研究较为鲜见。总体而言, 我国对休闲体育的研究范围已涉及众多领域, 但研究深度有待提高。如:①关于特定群体休闲体育参与行为的研究, 多采用“现状-问题-对策”的研究范式, 并多以描述性分析为主, 虽然调查对象有所拓展, 但理论深度明显不够, 尤其缺乏建立在实证基础上的深度讨论。②在休闲体育产业研究上, 从宏观层面探讨休闲体育产业战略布局、发展模式的研究较多, 缺乏结合具体城市资源禀赋特点、从实际操作和具体方案的角度提出休闲体育产业发展对策的研究。有研究构建了休闲体育产业发展理论模型, 却未能对理论模型涉及的具体变量进行验证与讨论。此外, 对城市运动休闲产品深度开发方面的研究也相当薄弱。

(2) 在研究方法上, 采用定性研究较多, 而定量研究非常少, 提出模型构建较多, 但验证构建模型非常少, 泛泛提出结论较多, 通过实证的逻辑分析得出结论比较少。在现有的量化研究中, 多以简单的单变量统计分析为主, 对多元统计方法重视不足, 因子分析、方差分析、回归分析等定量统计方法则更显薄弱, 结果是论文发文量不少, 但能经得起实践推敲和检验的成果较少。如在特定群体休闲体育参与行为等主题的研究中, 研究者大多采用了问卷调查法, 但在调查样本的选取依据、抽样调查数量比例的科学性以及发放方式上是否严格遵循了统计学要求, 这直接关系到数据的真实性与研究结论的可靠性。诚然, 休闲体育理论研究离不开定性研究方法, 但是定性研究方法也存在自身的局限性, 即较之基于数理统计、图表分析、量表测试的定量研究方法, 它的精确性、直观性和可验证性明显不足。

(3) 在研究成果上, 由于我国休闲体育研究起步较晚, 尚未形成系统性的休闲体育理论框架体系, 实证性研究成果较为欠缺, 基于“中国问题”的本土化研究相对薄弱。20世纪90年代以来, 我国休闲体育研究从引进与介绍国外休闲著作开始, 随后发展到集中讨论娱乐体育、余暇体育和体育休闲等概念差异。进入21世纪, 我国引进翻译大批国外休闲体育经典理论著作, 在深入探讨休闲体育参与行为、休闲体育产业、休闲体育服务、体育旅游等方面均取得长足的进步, 但在如何进一步总结、提炼和整理现有休闲体育理论成果, 构建具有中国本土化特色、符合中国国情实际的休闲体育理论体系方面的成果还较为鲜见。实证性研究成果相对薄弱, 由于理论研究人员普遍缺乏休闲体育规划实践, 因此只能从宏观层面探索休闲体育本身存在的问题, 对休闲体育发展规划层面一些可操作性的技术方法研究, 尤其是如何制定体育产业功能区的休闲运动游憩规划、如何设计面向不同群体的户外休闲游憩活动规划方案、如何制定全民健身公共服务体系的休闲规划、如何根据地区资源特色制定体育旅游专项规划等问题, 普遍缺乏亲身实践与深入总结。

5 未来研究展望 5.1 国家对发展休闲体育有了清晰认定和规划部署, 有效促进休闲体育的发展与研究2010年3月, 国务院在《关于加快发展体育产业的指导意见》[17]中, 将“协调推进体育产业与相关产业互动发展, 促进体育旅游等相关业态的发展”列为重点任务, 为体育旅游的发展带来了新机遇。2011年4月, 《体育产业“十二五”规划》[18]要求“广泛开展群众喜闻乐见的体育健身休闲项目, 积极稳妥地开展新兴的户外运动等项目”, 成为休闲体育发展的重要推动力。2013年2月, 《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》[19]强调“提倡绿色旅游休闲理念、保障国民旅游休闲时间、鼓励国民旅游休闲消费、丰富国民旅游休闲产品、提升国民旅游休闲品质”, 为旅游休闲消费水平大幅增长, 国民休闲质量显著提高提供了保障。2014年10月, 国务院在《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》[20]中提出:“发展健身休闲项目, 丰富体育赛事活动”“以冰雪运动等特色项目为突破口, 促进健身休闲项目的普及和提高”和“引导发展户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地、航空飞行营地、船艇码头等设施”, 从战略思路、突破重点、设施建设方面做出了重要部署。2016年5月, 《体育发展“十三五”规划》[21]明确部署:“大力发展大众冰雪健身休闲项目, 扶持滑冰、冰球和雪上等有潜力的冰雪健身休闲项目快速发展。”可见, 休闲体育作为一种积极健康的生活方式已成为国家政策关注的热点和新的经济增长点, 国家积极发展全民健身和休闲经济为休闲体育研究提供了政策机遇, 我国休闲体育学术研究也将迎来新的春天。

5.2 构建具有中国特色的休闲体育理论框架体系, 前瞻性地确定一批高质量的休闲体育研究议题休闲体育是一门新兴学科, 休闲体育越是快速发展越是凸显其相关基本理论研究的迫切和重要[22]。因此, 要进一步推进休闲体育研究的深入发展, 除了充分借鉴西方发达国家休闲体育学研究框架、范式和方法, 更为关键的是, 应以反思精神和自主意识构建符合中国本土化国情和研究情境的休闲体育理论框架体系。尤其应关注到以下几个问题:如何在中国文化语境和研究背景下, 诠释来自西方的“休闲体育”概念, 并置于中国发展的背景中探寻休闲体育的意义; 如何结合当前我国政府职能转变、构建体育公共服务体系、创新农村社会治理等的中国实践, 揭示休闲体育的现实价值; 如何充分挖掘我国儒释道家养生传统、民族民间体育、传统节日庆典等具有中国特色的休闲元素, 构建出具有国别性、民族性和地域性的休闲体育项目; 研究者如何在满足理论研究和服务实践需要上保持合理平衡; 研究者如何在吸取休闲体育文化学、休闲体育经济学、休闲体育管理学、休闲体育教育学、休闲体育心理学等学科营养的基础上, 确立休闲体育学科群和建立休闲体育学的研究范式。只有这样, 休闲体育专业建设、休闲体育人才培养、休闲体育资源开发、休闲体育管理方法等深层次理论研究才能更好地开展。

休闲体育是一门新兴学科, 我国国民休闲运动的蓬勃开展和休闲经济的产业实践为休闲体育研究提供了源源不断的灵感和选题。综合上述观点, 笔者认为未来休闲体育研究需要在以下方面寻求突破:①基础理论方面。如何清晰明确休闲体育与娱乐体育、余暇体育、体育休闲的异同, 如何在社会体育、家庭体育、职工体育等中寻求自身学科定位与理论发展方向, 如何在体育学诸多门类中确立与提升休闲体育学科的学术地位。②休闲体育资源开发。随着2022年冬奥会的筹办, 如何开发我国冰雪户外运动资源?如何盘活与科学建设冰雪户外运动休闲设施?如何统筹发展不同地区的冰雪户外运动资源?此外, 我国幅员辽阔, 围绕着山地户外运动、草原体育休闲、滨海休闲运动、空中休闲运动、草原体育休闲等资源的开发问题方兴未艾, 也需要更多的研究者投身其中。③休闲体育规划设计。2015年10月, 国家标准委正式发布休闲露营地系列国家标准, 确立了自驾车、帐篷露营地、青少年营地等的休闲国家标准, 休闲项目与户外游憩规划新技术、新方法的应用研究将得到更多关注。④国民休闲体育教育。《国民旅游休闲纲要》等文件颁布后, 如何将发展休闲体育与国民休闲理念启蒙相结合?如何转变休闲观念、培育国民休闲文化传统?如何从孩子抓起培育终身休闲体育的习惯?这些问题都需要寄予更多学术关怀。

5.3 多学科理论与研究方法融合, 休闲体育理论研究与实践互动将是未来研究方向研究理论的创新与方法的融合是促进休闲体育研究科学化、规范化与纵深化发展的重要助力。虽然我国休闲体育研究者在理论创新和方法借鉴上做了许多探索, 但在多学科理论与研究方法的融合方面仍显不足, 主要表现在:相当一部分成果是对国外休闲理论的直接移植与简单套用, 缺乏对经典理论的细致研读与深入反思, 导致在运用休闲理论解释体育领域问题时显得功力不足、根基不牢; 研究方法方面仍以传统定性论述为主, 量化分析较为欠缺。

休闲体育学的母学科是休闲学与体育学, 《你生命中的休闲》等经典的休闲理论专著以及近年《游憩与运动的规划和设计》等应用性著作的问世标志着休闲研究取得了长足进步。体育学科近年在理论创新与实践应用上也有了重大进展, 休闲体育研究如何在借鉴母学科研究成果中破土而出、发展壮大, 休闲体育理论研究的深度和广度如何延伸与拓展, 如何建立符合休闲体育学科发展规律的研究范式, 这是休闲体育研究需要认真思考的问题。另外, 学习借鉴管理学、社会学、经济学、统计学、运动医学领域的研究方法, 把定量和定性研究方法、规范和实证研究方法相结合, 根据研究需要综合运用访谈法、观察法与数理统计、科学量表、数学建模等方法手段是未来休闲体育研究不可忽视的重要问题。

我国体育产业结构的调整与户外休闲经济的发展将为休闲体育实证性研究提供鲜活的素材。从产业结构调整的角度看, 体育服务业占体育产业的比重将逐步加大, 13亿中国人口的休闲体育参与将会形成以体育装备、赛事运营、休闲消费、体育培训、体育传媒、户外俱乐部等为纽带的一整条休闲体育产业链。近年来, “休闲经济”日益成为国民经济的新增长点, 国家将休闲体育产业作为绿色朝阳产业重点扶持, 城市骑行、路跑、郊野徒步、冰雪旅游等休闲体育项目受到国民青睐, 户外休闲体育将成为新的“露天金矿”, 无疑会为休闲体育研究提供更多、更生动的实证案例。为此, 休闲体育研究者急需深入参与休闲体育实践的第一线, 才能在实践中发现好的研究议题, 在解决问题中产生具有操作性、可验证性的理论成果。

| [1] |

李相如. 我国休闲体育研究的回望与前瞻[J].

中国学校体育 , 2015, 2 (1) : 1-6 ( 0) 0)

|

| [2] |

李相如.

透视中国休闲体育[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2012 : 18 .

( 0) 0)

|

| [3] |

李相如, 凌平, 卢锋.

休闲体育概论[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2012 : 18 .

( 0) 0)

|

| [4] |

中国社会科学研究评价中心.中文社会科学引文索引来源集刊目录[EB/OL].[2015-10-31].http://cssrac.nju.edu.cn/news.asp?ChannelID=9

( 0) 0)

|

| [5] |

张建华.我国休闲体育研究动态评析[D].上海:上海体育学院, 2013:26

( 0) 0)

|

| [6] |

吴晓阳, 于海涛, 李志向, 等. 农业转移人口休闲体育参与现状与对策[J].

体育科学 , 2015, 35 (4) : 30-41 ( 0) 0)

|

| [7] |

刘芬. 基于社会分层理论的城市居民体育休闲行为探讨[J].

体育与科学 , 2012, 33 (5) : 95-104 ( 0) 0)

|

| [8] |

熊欢. 中国城市化进程中女性休闲体育的兴起[J].

体育学刊 , 2012, 19 (6) : 16-21 ( 0) 0)

|

| [9] |

王红英, 翟英姿. 上海市老年人休闲体育参与的现状调查与研究[J].

沈阳体育学院学报 , 2015, 34 (1) : 61-65 ( 0) 0)

|

| [10] |

王先亮, 杨磊, 任海涛. 我国休闲体育产业的特征及布局[J].

体育学刊 , 2015, 22 (2) : 42-46 ( 0) 0)

|

| [11] |

邹本旭, 李爱云, 宋志强. 我国休闲体育产业发展的SCP范式分析[J].

沈阳体育学院学报 , 2011, 30 (6) : 36-39 ( 0) 0)

|

| [12] |

田志琦, 李荣日, 王志玲, 等. 基于钻石模型的休闲体育产业竞争力分析[J].

沈阳体育学院学报 , 2012, 31 (4) : 34-37 ( 0) 0)

|

| [13] |

丁文, 扶健华. 体验经济下我国休闲体育业发展思路[J].

体育学刊 , 2011, 18 (1) : 57-60 ( 0) 0)

|

| [14] |

陈新生, 楚继军. 城市社区休闲体育公共服务的现状与对策[J].

西安体育学院学报 , 2011, 28 (1) : 29-33 ( 0) 0)

|

| [15] |

陈新生, 楚继军, 王宝珠. 我国城市社区休闲体育公共服务体系的结构与运行机制分析[J].

北京体育大学学报 , 2012, 35 (10) : 35-41 ( 0) 0)

|

| [16] |

郭修金. 休闲城市建设中休闲体育时空的调控设计与规划整合[J].

上海体育学院学报 , 2013, 37 (2) : 30-33 ( 0) 0)

|

| [17] |

国务院办公厅.关于加快发展体育产业的指导意见:国发[2010] 22号[S].2010-03-24

( 0) 0)

|

| [18] |

国家体育总局.体育产业"十二五"规划[S].2011-04-29

( 0) 0)

|

| [19] |

国务院办公厅.国民旅游休闲纲要(2013-2020年):国发[2013] 10号[S]. 2013-02-02

( 0) 0)

|

| [20] |

国务院办公厅.关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见:国发[2014] 46号[S]. 2014-10-20

( 0) 0)

|

| [21] |

国家体育总局.体育发展"十三五"规划[S].2016-05-05

( 0) 0)

|

| [22] |

陈玉忠. 论休闲体育与体育休闲[J].

上海体育学院学报 , 2010, 34 (1) : 25-33 ( 0) 0)

|

2016, Vol. 40

2016, Vol. 40