约翰·费斯克享有“当代大众文化之父”之称。他对文化学、传播学、符号学、叙述学等诸多研究领域均有涉猎。尤其是他的符号学思想, 兼具欧洲传统的索绪尔二元思想和北美传统的查尔斯·皮尔斯三元思想, 秉承了巴尔特在微观层面的分析, 又有英国文化研究的批判“风骨”, 受到世界范围内各种相关流派研究者的普遍重视。

约翰·费斯克毕业于剑桥大学, 师承于文化研究学者雷蒙德·威廉斯。丰富的游学和任教经历, 使他对英格兰、威尔士、新西兰、澳大利亚和美国的大众文化有清晰认知。他理解各国大众文化的主要途径是平面媒体和电视媒体。他对电视的研究从宏观到微观, 早期对于电视符号的研究, 基本上是来自于瑞士语言学家费迪南·德·索绪尔和法国结构主义符号学家罗兰·巴尔特的二元结构体系。这在他有关意指秩序的论文[1]与约翰·哈特利合著的《解读电视》中有清晰呈现。在美国威斯康星大学麦迪逊分校任教之后, 他的符号学思想很大程度上受到美国符号学创始人查尔斯·皮尔斯三元结构的影响。用他自己的话说, 就是从早期费迪南·德·索绪尔的semiology倒向了查尔斯·皮尔斯的semiotics, 加入了反费迪南·德·索绪尔的阵营[2]。约翰·费斯克曾对电视受众的群体和亚文化做过细致地分析, 从而得出结论:电视节目必须是多义的, 所以不同的亚文化群体才能读出与自身的社会关系相联系的意义[3]。这一观点在很大程度上丰富了之后电视多义性研究的格局。此外, 他曾经对电视符号学研究进行过深入探讨[4], 这与多数影视学者专注于研究电影符号学截然不同, 是电视符号研究逐渐勃兴的一个重要起点。约翰·费斯克直接提出, 是电视重新定位了大众流行文化[5]。他还从意识形态的视角探讨电视与英国文化研究之间的关联[6]。这一系列研究都为他的媒介体育思想做了重要的铺垫。

1 权力重置:媒介体育赛事的崭新格局媒介体育让体育受众在数量和质量上均得到了显著提升。越来越多的传统意义上的“非体育人口”通过媒介成为广义上的体育爱好者。今天, 体育爱好者的概念绝不仅限于体育运动的亲身参与者和到现场观看体育比赛的观众, 通过媒介欣赏体育赛事的人群也被理所当然地归于体育爱好者的范畴。同时, 受众的观赛体验随着媒介体育赛事质量的提高也在不断攀升。

在先后游历了欧洲、大洋洲和北美洲, 观赏过不同的体育运动在媒介中的表现形态之后, 约翰·费斯克对于体育的认知较之其他学者自有独到之处。约翰·费斯克认为, 媒介体育赛事结果的未可知性决定了它具有新闻直播的形态。对于媒介体育赛事而言, 图像是重要的。他比较重视媒介体育赛事转播中的镜头使用, 在《电视文化》中他指出“电视体育节目是肌肉图像、技能图像和痛苦图像的万花筒”[7]:168。这显然是在回应罗兰·巴尔特在《神话集》中有关职业摔跤运动的“能指与所指脱节”的微观符号学分析[8]。在谈论电视体育节目内容分析方法时, 他列举的是1974年世界杯足球赛上西德电视台与英国BBC在转播中不同的镜头运用。重播镜头和其他特写镜头是女性专属, 球迷满足于一部摄像机自始至终拍摄。显然, 约翰·费斯克的这一理论有悖于当代媒介体育赛事转播视角多元化的美学观点[9]。约翰·费斯克认为, “特写镜头聚焦球星, 聚焦个人动作技巧, 聚焦人与人之间的戏剧性冲突。长镜头则用来显示团队行动, 没有什么戏剧性, 但是能显示技术性运球、更专业的球员策略性走位”[10]。囿于时代背景, 约翰·费斯克在那时无法洞悉今天瞬息万变的媒介体育转播, 他当时得出的结论是“或许英国观众不太专业, 所以需要摄影和剪辑的技巧使足球比赛更加戏剧性”[10]。约翰·费斯克的结论有戏谑英国电视媒体和观众的嫌疑, 但媒介体育赛事转播中镜头的使用显然具有重大的叙事意义和审美价值, 这是约翰·费斯克在20世纪70年代就已经预见到的。

电视统治体育赛事转播有数十年之久。近年来, 受众开始享有多重终端欣赏媒介体育赛事转播。近年来, 随着欧洲足球联赛、NBA等优质赛事资源日益被新媒体拥有, 电视媒体难以实现的许多新技术被直接运用于新媒体体育赛事转播, 赛事转播的权力得到了再配置。

1.1 多视角选择是导播视角的权力下放英国文化传播学者加里·万内尔指出, 与剧场不同, 体育赛事是一种质量和满意度都无法被保证的商品, 因此, 一场难看的比赛经过电视的艺术包装之后就具有本身可能不具备的娱乐性[11]190。英国文化研究学者雷蒙德·威廉斯也曾提到媒介体育带给人们的视觉冲击。他提出, 媒介在转播体育比赛时, 就其最好的效果而言, 的确可以透过细部特写与变化多端的拍摄角度, 让人们在观赏运动时, 得到一种新的刺激感与接近感, 甚至是一种迥然有别的视觉新经验[12]。在新媒体体育赛事转播中, 除了传统电视媒体提供的由转播车上的导播发出的复合信号之外, 一些过往只由导播和转播车上的工作人员独享的“聚合轴”镜头开始以“组合轴”[13]的形式出场, 对普通受众开放, 娱乐性就可能得到激发。

2016年4月NBA常规赛收官战之一, 球星科比·布莱恩特的退役之战, 腾讯体育向受众提供了“科比”视角。在这一专属视角下, 受众的视角可以整场完全聚焦于科比一人身上, 这实现了不少拥趸最后陪伴的愿望。今天, 付费的会员球迷可以自由选择主机位转播、左篮板、右篮板、低角度等多视角的专享机位转播。尽管这种选择较切换台切出的复合画面更为单一, 但它可能满足了一些受众的特殊需求, 实现了转播视角从导演(导播)视角向受众视角移动的目标, 受众的主体能动性得到提升。在VR和AR赛事转播中, 受众的主体性进一步得到提升, 他们可以任意选择自己中意的视角和环境欣赏媒介体育赛事转播。

1.2 多解说选择是转播方的权力消解根据加里·万内尔的说法, 体育解说员总在媒介赛事新闻价值和娱乐价值之间寻找平衡[11]114-115。不同的解说员在对这一问题的理解上差异较大。在聚力体育、乐视体育等新媒体重大体育赛事直播期间, 受众可从多个解说组合配置中挑选自己中意的组合, 也可以欣赏到英语、西班牙语等“原声”解说。在企鹅直播、章鱼TV等体育主播平台, 受众的选择面更加宽泛, 体育解说给受众带来的“体裁期待”[14]也比以往更加多元化。从过往电视媒体提供的单一选择, 到今天受众甚至可以欣赏到多语种、多方言、有态度的个性解说。如果过往的体育解说员承担着重要的意见领袖职责, 那么在多声部共存的今天, 这种职能实质上被显著弱化。传统意义上由转播方控制的体育解说话语权被消解。当然, 在如此繁杂的多声部中, 主声部依然会被清晰地“标出”, 即便是多解说声道的新媒体体育赛事转播, 也会重点推介“招牌”解说员组合, 吸引主流受众的链接。

1.3 多重伴随文本是受众的权力主体性回归体育符号文本携带大量伴随文本, 伴随文本有时比文本本身意义更加重大[13]。媒介体育赛事转播中的伴随文本经常可以提供文本之外的意义。电视体育赛事转播中的字幕是图像叙事和解说叙事信息的重要补充。娱乐与体育节目电视网(ESPN)首倡的赛事游动字幕今天已经在全世界范围内被广泛使用, 由它提供的信息或是受众互动时常“较赛事本身更精彩”。在新媒体体育赛事转播中, 这种伴随文本的形式和意义更加丰盈。比赛过程中出现的海量弹幕时常“霸屏”, 成为体育迷寻找群体认同感、归属感的渠道, 也成为压力释放的渠道。

这种权力主体性的回归, 让受众在收视体验中更加能够感受到“文之悦”。一些新媒体体育赛事在转播过程同期推出预测胜负的“点赞”体验, 或者以投票投币的形式提升受众参与的主体性。例如, “下一节比赛谁先得分”“下半场会不会出现红牌”等竞猜性质的伴随文本有可能提升了受众对比赛转播的黏度, 增强了受众对于赛事本身和赛事转播的双重忠诚度。

2 权力误置:媒介体育赛事是对体育赛事的畸形解读约翰·费斯克对于媒介体育的认知是一步步深入展开的。他认为, 体育“是一个仪式化的行为”, 媒介体育节目是将体育“再度重现”[15]105。其实, 约翰·费斯克的这一观点并不新鲜, 第一代法兰克福学派的代表人物特奥多·阿多诺先于约翰·费斯克提出“体育本身并不是游戏而是仪式”的观点[16], 但特奥多·阿多诺的理论更多是从文化批判的角度来阐述的。约翰·费斯克将“再度重现”置于媒介体育的基本思想, 确定了媒介体育的中介属性; 但他在这里还没有明确地提出媒介体育是否能“改写”体育仪式本身。

在约翰·费斯克的眼中, 媒介中呈现的体育赛事, 与现场观看的感觉相去甚远。他认为“用以象征现实的符号, 并不是现实的完全翻版”[15]106。为此, 他列举出1976年9月18日BBC播出的《今日最佳》节目中, 9个进球中的8个都是用同样的手法表现:镜头1是中远景俯拍进球; 镜头2为特写, 进球者的平视, 展示他胜利的表情和手势; 镜头3是被击败的门将的快速镜头; 镜头4为进球者接受队友们祝贺的镜头; 镜头5是欢呼球迷们的平视镜头[15]106。这些镜头的使用事实上在一定程度上体现了制作团队的思想和意识形态, 只是可能连导播本人都无法意识到这种模型控制。这一观点的意义在于指出媒介化的体育赛事可能与现实中的体育赛事是有出入的, 甚至不排除有较为显著的差异。

2.1 媒介体育赛事可能是对体育人物和事件的误读意大利符号学家翁贝托·艾柯提出“畸形解读是大众传播的基本法则”[17]。媒介体育赛事当然无法抽离这一当代大众传播的基本法则。对此, 约翰·费斯克的部分观点带有调和的意味。他指出, “电视上呈现出的体育比赛, 是不偏袒的、客观的、评论性的, 与贬斥不合运动员作风精神的球场暴力事件, ”这与“社会主流支配意义体系的观念不谋而合”[15]108。这一思想其实源出于德国社会学家马克斯·韦伯的“理想类型”理论[18], 也类似于伯明翰学派的代表人物斯图亚特·霍尔在编码解码理论中提出的“主导—霸权符码”[19]。事实上, 媒介呈现的体育赛事经常是带偏见的, 甚至是具有歧视意味的。只不过这种偏见和歧视在媒介体育赛事领域是隐性的, 有时深藏在制作人员的潜意识中, 却可在“重要时刻”被适时地“激活”。受众在解码时可能会以协商式甚至是对抗式解读。另外, 今天的媒介体育赛事似乎也乐于呈现球场暴力事件, 虽然他们会刻意将其与主流意识形态做“切割”。约翰·费斯克的媒介体育客观性理论在原则上是成立的, 但与当下娱乐至上和消费主义理念下的媒介体育赛事的现实存在距离。

事实上, 约翰·费斯克本人的观点就是不一致的。他还曾提到, 电视足球节目“播报的不是足球”, 其“意义比播出主题本身的一度层次更广。收看电视二度表意的观众数目, 比观看现场真实比赛的多, 其不同处, 正是电视对播出主题事物的‘扭曲’”[15]108。这一观点正好是对理想类型理论的现实批判, 也喻示媒介体育可以畸形解读体育赛事本身。媒介体育强大意义的表现形态之一, 恰恰在于能够对赛事本身进行“误读”和“曲解”, 从而深刻地改变受众对于体育赛事的认知。例如, 当代媒介体育赛事转播技术执着于明星的近景、特写甚至大特写镜头, 让足球、篮球等团队项目的个人英雄主义情结益发浓重, 这是对体育赛事本身的破坏[20]。因此, 约翰·费斯克的这一理论尽管提出的时间较早, 但在今天看来依然有现实意义。

进而约翰·费斯克认为, 比赛胜利的成就来自竞争冲突。在运动中, “冲突”经由比赛的“规则”, 仪式化为“球”的持有, 并随“球”转进。规则也有被破坏的时候, 于是真正的冲突就冲破了仪式的限制, 结果可能是双方球员大打出手。因此, 约翰·费斯克提出, “电视对体育的中介功能, 就变得具有很大的干扰强制作用了”[15]107-108。这一观点体现了约翰·费斯克有关体育仪式化的理论, 并将这一仪式过程清晰地展现出来。事实上, 在现在的媒介体育赛事中, 有相当多的机位被用于“凝视”运动员之间的敌意或冲突, 这再一次证实了理想类型理论在现实中遭遇的反讽格局。

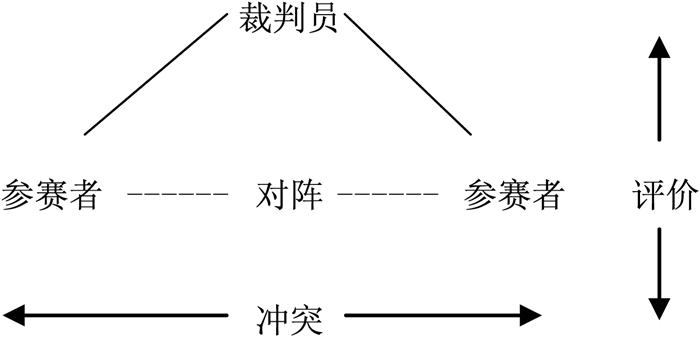

约翰·费斯克提出了图 1中横向和纵向的二度层次结构关系。他提出, “参赛者之间的横向关系, 透过经由一套以规则控制的冲突形式表现, 而其规则的设计精神, 则在于保障全体参与者机会的均等, 以及可以测量的结果”[15]108-109。同时, 约翰·费斯克认为“纵向的评估关系让观众注意到他真实的身份。观众其实并不是真正的参与者, 因此他够资格做一名客观的评审, 分享裁判崇高的地位, 并借此发挥他真正的、为文化价值主导的鉴识评价能力”[15]109。这一理论的重要性在于它引入了受众的评判标准。尤其是经常收看媒介体育赛事的重度体育迷, 他们的经验会为他们带来一系列有关体育赛事的符码, 这形成了他们对于媒介体育赛事的评价体系。他们可以对自己不熟悉的赛事转播方式评头论足, 更可以对不符合自己欣赏标准的体育解说展开彻头彻尾地批判[14]。

|

图 1 电视体育节目的二度层次结构关系 Figure 1 Two dimentional structure of TVsports program |

约翰·费斯克对媒介体育的认知不仅只在镜头模式的层面, 更重要的在于对文化意义的挖掘。他曾经指出, 在一场比赛只有3个机位并且没有及时回放和慢动作等技术媒介化时, 电视体育只不过是带给受众赛场上发生了什么的透明的世界之窗, 根本谈不上文化编码甚至还有意指过程[21]。媒介体育赛事转播技术的飞速发展令其文化内涵也在发生剧烈的震荡, 文化内涵已成为当代媒介体育赛事承载的不可或缺的特质。正如约翰·费斯克提出的“电视不仅将体育比赛本身送进我们家里, 它还以体育为符码, 和观众做有关个人与文化价值的交谈”[15]107。这一点清晰地表明媒介体育节目是携带文化意义的, 只不过这种携带方式可能是比较隐晦的, 需要进行深入解读。媒介体育赛事在跨文化传播中是一种较为特殊的形式。美国传播学者安德鲁·比利斯曾提出, 体育内容是“软新闻”中最柔软的部分, 很少有人对其进行本质上的细致研究, 但恰恰容易造成全球范围内的误读[22]。美国的NBA和MLB、欧洲足球5大联赛和欧洲冠军联赛通过音视频媒介得以在世界范围内无障碍地传播, 这与媒介体育赛事既成事实的规范和规则有较大的关联。科比·布莱恩特和勒布朗·詹姆斯最大规模的球迷群体在中国, 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和里昂内尔·梅西也在中国各自拥有数以千万计的球迷群体, 但球迷群体之间的对立显然与媒介体育赛事不厌其烦地“循循善诱”有密切的关联。因此, 这种体育文化内涵的误读不能不说受到了媒介体育赛事的影响。

加拿大传播学者迈克尔·里尔在论及媒介体育赛事的文化内涵时指出, 媒介体育赛事的内容是静态的, 文本是动态的[23]。正如罗兰·巴尔特所言, “文本既定, 作者已死”[24]。受众的立场成为媒介体育赛事多义性的重要解码要素。里尔借用茱莉娅·克里斯蒂娃的“互文性”[25]的概念, 提出了体育迷通过媒介体育赛事被唤醒的文本量问题。互文性让体育迷将每一个具体的媒介体育文本与无数的其他文本“协调性”地连接, 非体育迷由于不具备这种互文性从而无法被唤醒[23]。因此, 当媒介体育赛事呈现在不同受众群体面前时, 人们对于体育文化内涵的解读是截然不同的。当勒布朗·詹姆斯在2017年NBA季后赛首轮给步行者队特纳盖帽后不断摇头时, 许多篮球迷会把这一动作跟前NBA球星穆托姆博的盖帽后摇手指相联系从而会心一笑, 但缺少互文性的球迷在看到这一画面时可能毫无反应。

约翰·费斯克有关媒介体育赛事文化内涵的观点影响到了许多后续研究。美国学者玛格雷特·摩尔斯就在文化意义的基础上对媒介体育赛事进行了分层式地解读, 将体育观赏从现场到媒介的演进进行了手术刀般地处理[26], 这是后来不少研究媒介体育赛事的学者必须精读的作品。丹麦学者普莱本·劳斯博格在摩尔斯的基础上对媒介体育赛事的文化价值和美学价值进行了更进一步探讨[27], 他把媒介体育赛事切割为6个部分的结构主义方法是值得借鉴的。魏伟[28]在上述学者的研究基础上对世界杯赛的媒介体育转播进行了神话学和3层符号学意义上的解读, 继续就媒介体育的文化意义展开深入探讨。可以说, 后面的一系列研究都是在约翰·费斯克这一理论基础上的深化。

2.3 媒介体育赛事可能是对赛场赛事“全景敞视主义”的权力制衡全景敞视主义是由18世纪英国法理学家杰里米·边沁提出的, 法国社会学家米歇尔·福柯在《规训与惩罚》中对全景敞视主义理论有新的发展。这是一种理想化模式下的权力机制。福柯提出“在被囚禁者身上造成一种有意识的和持续的可见状态, 从而确保权力自动地发挥作用。这种安排为的是监视具有持续的效果, 即使监视在实际上是断断续续的”[29]。在赛场赛事中, 赛事执法者(包括裁判员、比赛监督和其他赛事官员)尝试实现全景敞视主义的理想化控制, 这在每个体育项目细致入微的比赛规则中已经得到充分体现。足球、篮球等团队项目为了表达对裁判员尤其是主裁判判罚的尊重, 组织机构甚至提出“错判也是比赛的一部分”。

受众对于明显的错判、漏判和反判当然不会熟视无睹。赛场赛事的受众即现场观众可以通过嘘声、整齐划一地谩骂甚至更为极端的方式发泄情绪。这种情绪的累积可能引发较为严重的后果, 因此赛场赛事的执法者只能通过妥协的方式来平息民怨。这种妥协的方式就是不断引入媒介体育赛事的元素来试图为自己的判罚“纠偏”。现场大屏幕的视频回放技术(LSVD)就是其中之一。这种将电视转播信号中的及时回放和慢镜头重放技术让赛场赛事观众目睹的方式在一定程度上实现了对全景敞视主义的权力制衡, 尽管这种技术的出现让赛场赛事和媒介赛事的框架变得极其复杂[30]。大屏幕的使用同时也为体育场馆的超大型化提供了理由, 不少赛事受众只需要看清现场大屏幕的图像就可以享受比赛。

媒介体育赛事的受众也不甘于单向度的沉默, 他们的诉求通过媒介体育赛事转播质量的不断提升得到彰显。“因为电视版的体育报道, 为体育比赛加上了一种现场观众感受不到的文字意味:现场观众本身的经验, 则偏向于集体、地域基础和阶级意识”[15]147。因此, 在受众对于体育赛事的认知上, 我们经常会听到2种截然不同的感受:一种是来自现场观赛; 另一种是来自于媒介(电视或新媒体)观赛。从欣赏动机考察, 通过媒介观看体育赛事的动机更加多元化, 经常可以给受众带来法国后现代主义学者让·波德里亚所谓的“超真实感”[31]。这种看上去、听上去“比真实的还要更真实”的画面和声音让受众在建构文本与现实世界的差异时容易产生错觉。因此, 约翰·费斯克强调要将这种超真实感与现实主义文本和现实本身切割开来, 因为“受众的能力不仅仅是要建构文本与现实生活之间的真实关联, 而且还要驾驭它们进而将它们作为自己的兴趣”[32]。这可能是媒介体育赛事的制作者乐见其成的。

媒介体育赛事技术的日益发达让赛场赛事也不得不高度重视并加以利用。时下网球、羽毛球、排球比赛中“鹰眼”设备的引入和足球比赛中门线技术的使用, 证实媒介体育赛事已经可以“反哺”于体育赛事本身的公正性。这些技术的使用继续制衡全景敞视主义下赛场赛事的执法者的权力, 并且在与后者的“较量”中轻易占据了超叙述者的地位。鹰眼系统试图利用数十个机位构建一个“无死角”的理想状态, 但理想与现实之间毕竟存在差距。况且, 即便是纯镜像符号也具有符号片面性的特征, 因此100%的判罚准确率是任何一家相关公司都无法承诺的。只要误差存在, 媒介体育对于体育事实的扭曲在理论上就是可能的。

3 权力跨层:媒介体育赛事受众的快乐源自叙述层提供的认知差约翰·费斯克曾经提出, 话语、文本和世界之间的关系构成了一个相互影响、相互制约的系统[33]。要考察媒介体育赛事, 就不得不对媒介体育赛事的诸元素展开全方位的研究, 包括制作者和受众。约翰·费斯克关于媒介体育的论述集中体现在他对叙述层的层控问题的认知。从叙述学的视角考察, 媒介体育赫然成为了拥有上帝视角的超叙述者。

3.1 媒介体育成为拥有上帝视角的超叙述者约翰·费斯克曾经提出, 媒介体育在提供赛事的胜负之外添加了其他价值:“赛事变成叙述的一部分, 体力的色彩被冲淡许多, 裁判员永远是对的(代表着外在界定的绝对权威), 胜负之争深受偶像崇拜的影响。”[15]147在体育赛事转播中, 叙述者全隐身叙述加绝对旁观者视角是理论上的公正视角[34], 但事实上转播的图像叙述始终无法做到绝对的公正公平。这就给受述者提供了各种解读的可能性。此外, 媒介体育赛事在无形中构建了多重神话, 尤其是媒介转播本身的神话, 它远远高于裁判的判罚, 成为受众心目中公正的化身[28]。体育迷用于苛责裁判员判罚的依据几乎全部来自于媒介体育赛事转播的多重机位, 但几乎没有人讨论转播技术本身是否与事实相符。事实上, 媒介体育赛事转播技术的不断更新正是由于过往技术可能带来的不精准转播。从2006年德国世界杯足球赛开始, 转播机构HBS反向多机位的设置, 打破了过往赛事转播“同轴”的业内规则。人们吃惊地发现, 反向机位提供的画面, 经常与传统的单轴转播提供的画面在犯规和越位等领域“存在出入”。门线技术的运用让以往难以判断的球的整体是否越过门线变得较为清晰。再有, 媒介体育呈现的胜负结果会催生出受众一轮又一轮的偶像崇拜, 有时甚至会反过来影响比赛结果。篮球、足球等竞技场上最后时刻出现的明星绝杀反复印证了竞赛型演示叙述带来的“叙述惊喜”[35]。

3.2 对体育解说的纠偏成为受众确立专家地位的标尺约翰·费斯克比较看重受众在媒介体育收视中的主观能动作用, 他也把能够实施主动行为的受众称为“积极受众”[36]。积极受众不仅能够成为媒介体育赛事的忠实用户, 还可以通过收视激发其他行为。约翰·费斯克认为, 观看媒介体育赛事和在现场观看比赛的“积极矛盾被结构化为一种调解功能, 总在电视节目中出现, 并且能够令人尴尬地为粗心的解说员所运用”[15]147。对此, 约翰·费斯克在《电视文化》一书中有更清晰地论述。他提出, “在电视体育节目中, 作者功能力图以话语方式解释所发生事件的意义。这使得叙事过程变成开放式的, 由摄像机所表现的直播事件与叙事之间的差异, 使表现过程成为可见的, 使节目的部分意义与快乐也成为可见的”[7]342-343。这种叙述中的作者角色是由体育解说员赋予的。解说员在讲述故事的时候, 观众正在观看现场比赛。现场比赛是经过处理的, 形态上要高于解说。比赛的高形态表现与解说员的低形态评述之间的矛盾, 会引起观众的不同意见, 从而形成他们自己的意义[7]343。因此, 约翰·费斯克指出了媒介体育赛事的一个重要元素:它的播出就是要准备引起争议, 因为它的生产者式文本促使观众形成自己的意义。

当体育解说员或解说顾问对比赛有不同评述时, 引起争议就是一种作者功能。话语式的节目使观众获得了作者所知道的东西, 以及与之俱来的创造意义的权力——“屏幕上经常介绍背景知识和统计数字, 有从各种角度、以各种速度播放的重放镜头, 还有对战术的图示讲解, 这些都给了观众通常只有作者才特有的内幕信息, 并由作者在叙述过程中逐步向读者透露”[7]343。在有神话笼罩的转播技术与解说员提供的二重叙述中, 受众可以“轻易”地找出解说员出现的细微的错误。

3.3 受众的快乐源自多重叙述之间的认知差约翰·费斯克曾提出了由媒介体育赛事带来的快乐和文本性的关系。他指出, 尽管福柯提出了知识、权力、快乐三者之间的关系, 但人们不需要他来告诉知识与权力是紧密相连的。因为“观众能分享作者的知识和权力, 就能产生快乐”[7]343。实质上, 由于受众对媒介体育赛事做出了自己的解读, 那么在节目制作方和体育解说员与受众之间, 就必然存在符号学家赵毅衡[37]提出的“双认知差”, 主观的自我解释让双方都认为自己的解释比对方更加合理。对于受众而言, 这种“胜利”带来的快感是不言而喻的。约翰·费斯克还提出, 这种来自受众的异见和挑战已经超越了媒介本身提供的意义, 并且成为敦促媒介改变意义生产的动力是令人愉悦的[38]。2017年4月, 腾讯体育的篮球解说员柯凡因为在比赛转播中存在“种族歧视”式的话语, 被詹姆斯的球迷投诉到NBA中国区。这一风波反而激起了柯凡本人的反弹, 他通过视频回应投诉他的球迷。显然在两者之间已经产生了双重认知差。这种认知差对于约翰·费斯克所谓的“暴力”受众[39]而言是权力得到积极回应, 对解说员而言则是部分解说话语权的沦丧。

在著作《权力运作、权力操演》中, 约翰·费斯克论述了媒介体育赛事对于观赏和知悉之间权力关系的嬗变。他指出:“多镜头拍摄和慢镜头回放增强了知悉的权力。一个镜头通常被认知为‘教练员’, 给了体育迷一种清晰的‘管理’权力。教练员和裁判员等同于工作中的导师或监工, 也有告知体育迷的功能。重放镜头不仅给了体育迷与监视器同等的知识, 也提供了有关自身的知识。他们做出的决定会经由体育迷的考验和判断来揭晓。”[40]84因此, 网球比赛中不同运动员在不同场次中的发球时速可以用来比较, 篮球比赛中的诸多即时数据也可以跨越历史成为“关公战秦琼”式的比较途径。这就让“乔丹、科比和詹姆斯谁更伟大”的比较成为可能。这样的“共时”研究态度甚至催生出新的体育迷群体类型。因此, 约翰·费斯克提出, “在体育观赏中, 运动员、教练员和裁判员都成为了知识的客体, 人们有意愿知晓他们在工作日时间是受挫沮丧的”[40]84。受众在被赋予了全能叙述者的权限之后, 其自身的“专家”身份得到强化, 也就进一步拥有与体育解说员“较量”的资本。受众在体育收视过程中主观能动性的大幅度调动, 对于媒介体育赛事的收视而言自然是利大于弊。

4 权力置换:不同阶层群体通过媒介体育感知权力差异 4.1 不同阶层在媒介体育的项目差异中感知自身约翰·费斯克在《理解大众文化》一书中清晰地表达了自己对体育与社会阶级的认知。他指出, “大众的快感通过身体来运作, 并经由身体被体验或被表达, 所以对身体的意义与行为的控制而言, 便成为一种主要的规训机器”。他通过对大众文化的考察, 对不同体育项目的历史和现实进行对比, 从而更加明确了“草根”体育、中产阶级体育的差异。不同阶层在媒介体育赛事中能够大致确定自己的“位置”, 这并不表示他们不会“跨层”欣赏不同的媒介体育赛事。相反, 在这种主观上“不属于”自身阶层的赛事观赏中, 受众能够敏锐地感知到差异。例如, 高尔夫球比赛的实况转播让部分“精英”阶层找到自己熟悉的区域、服饰甚至节奏, 但让多数“草根”阶层看到与此的距离。在足球比赛转播中, “草根”阶层会精准地找到媒介体育赛事转播中球迷的区域并因此寻找“现场感”, “精英”阶层的目光会精准地锁定转播中西装革履、与现场环境似乎“格格不入”的人士。

约翰·费斯克把荷兰学者约翰·赫伊津哈的游戏理论运用到了自己的研究中。约翰·赫伊津哈认为, 游戏的主要结构原则就是社会秩序与无政府的自由或与机会的自由之间的紧张关系。因此, 约翰·费斯克提出在体育中这种紧张关系是受控制的:“技术上的控制靠裁判, 社会上的控制靠‘责任’这个道德体系——它把体育纳入了主流意识形态。”[7]339在这个层面上而言, 约翰·费斯克认为, “负责任的”电视报道和评论巩固了裁判员的权威, 也巩固了“公平”的意识形态。大众文化却从相反的方向展开解读。大众化的欣赏口味要求媒体把违反规则、犯规和争斗的画面放大, 这些都是在规则边缘或打破规则界限的职业游戏[7]339。这是媒介体育赛事收视群体中阶层划分的又一例证, 实际上也是媒介体育赛事的制作者在新闻价值与娱乐价值之间的取舍。

不仅如此, 约翰·费斯克还对体育运动中遵守规则和违反规则的制衡关系进行了精彩地描述:“许多运动的目的, 就是要把规则推到最远处, 而在合法与非法的边界进行游戏。一方是秩序与控制的力量, 另一方是破坏与搅扰的力量。”在媒介体育赛事的观赏行为中, 社会执法者看到的可能是赛事规则被破坏或误读, 这可能给社会带来错误的示范效应, 部分民众却在这一过程中读到了“破坏”带来的快感。这种对号入座式的阅读方式让差异化更加明显。

约翰·费斯克提出, 体育运动“是中产阶级企图殖民化的休闲领域”。这一表达一针见血地指出了当代体育运动的实质。他认为, 整个19世纪, 中产阶级一直试图把他们的精神风尚和组织形式强加在体育运动上。约翰·费斯克运用布尔迪厄的区分理论, 揭示了中产阶级和工人阶级在对待不同体育项目时的文化差异。“中产阶级的文化形式以及对这些情景所做的合适反应, 其特征是疏远以及批判式的欣赏。身体的参与, 仅限于鼓掌, 或偶尔高喊‘安可’”。这就解释了斯诺克等项目要求运动员身着礼服参赛, 并拒绝观众在欣赏比赛时出声和拍照。足球、拳击等被认为是工人阶级体育项目的代表。

约翰·费斯克的这一理论揭示了在媒介体育赛事的收视行为中, 不同阶级的人群与体育项目之间的微妙关系以及背后的深层原因。他的这一理论深受布尔迪厄思想的影响, 但在此基础上又有突破。

4.2 女性对媒介体育赛事的羸弱认知是对男权社会的默许在传统的西方体育格局中, 男性白人被认知为占据主导地位的主要消费群体, 女性和其他种族被视为“他者”。约翰·费斯克特别关注这种格局下的“弱势群体”。他提出了女性在收看电视体育赛事时区别于男性的动机。他认为, 男性比女性更看重自己的收视地位, 可以将其并入自身的权力知识系统之中。与之相对应的是, 女性观众对此表示怀疑, 她们会将自己与男性收视动机刻意保持距离。“她们运用体育知识来验证她们对男性的认知, 因此她们愉悦和怀疑欣赏的不是体育赛事, 而是男性”[40]87。约翰·费斯克的这一理论深刻地揭示出占据相当比例的女性欣赏媒介体育赛事的动机。除了家庭动机和陪伴动机以外, “凝视”男性体育明星的动机是不可忽视的。即便有部分女性观众具有较强的体育鉴赏能力, 也在这种社会普遍认同的“男强女弱”的模式中对自身的能力产生怀疑。这种认知模式与其说是对男性主宰体育世界的默认, 不如说是女性对男权社会的默许。

在这种约定俗成的格局下, 普通女性受众根本无力挑战男性在媒介体育中的主宰地位。反之, 当一名女性侵入媒介体育赛事的核心圈——导演、摄像师、体育解说等领域时, 总会令人感觉“异样”。这就是为什么绝大多数媒介体育赛事会安排形象出众的女性担任出镜记者、插科打诨的花絮阅读者或提供略带“花痴”性质的女性视角。这种“从属地位”几乎是润物无声的, 如同女孩从小就被“社会”告知应当学会精心装扮, 应当与洋娃娃相连接。相关实证研究也支持这一论断, 根据斯蒂芬妮·萨根特等的研究, 女性报道的体育赛事集中在体操、花样滑冰和网球等赛事, 而在足球、橄榄球和拳击等项目中很少涉猎。

4.3 少数族裔和亚文化群体通过体育收视实现社会认同的位移在西方社会中, 少数族裔在媒介体育中的呈现历来是较为敏感的。他们实际上也通过对媒介体育赛事的收视来部分实现社会认同。主流媒体对此并不完全赞同。20世纪90年代轰动世界的“美式橄榄球明星辛普森涉嫌杀妻案”是约翰·费斯克特别关注的事件。黑人和白人在对待这一案件的态度上出现分歧, 这一切从电视直播追车就已经开始。约翰·费斯克把这一案件与“被4名白人警察殴打的半专业棒球手罗德尼·金”的案件进行对比, 指出两者本质的区别和由于电视台在画面选择上的差异导致判决出现的偏差, 提出这是美国媒介文化的一个重要特征。这也是约翰·费斯克在最后一本专著《媒介关注:每日文化与政治变迁》中多次提到的核心观点。由ESPN拍摄的有关该事件的纪录片在事发20多年后获得2017年奥斯卡最佳纪录长片正好佐证了它的重要性。

亚文化群体在媒介体育赛事的收视中, 倾向于以有利于自身群体利益的方式“解读”。有数据表明, 同性恋群体能在素有网坛“女金刚”之称的纳芙拉蒂诺娃的比赛收视中加强群体认同感; 英国跳水名将托马斯·戴利在男女同性恋群体中都有很高的支持度。这一系列实例印证了媒介体育赛事还具有调和社会各种文化群体的功能。

5 结束语从约翰·费斯克的大众文化理论中不难发现, 当代媒介体育赛事较之以往发生了部分权力位移。新媒体时代的媒介体育赛事提供的多视角选择是导播视角的权力下放; 多解说选择是转播方的权力消解; 多重伴随文本是受众的权力主体性回归。当代媒介体育赛事的权力误置益发呈现出对体育赛事的畸形解读。媒介体育赛事可能是对体育人物和事件的误读, 可能是对体育文化内涵的曲解, 也可能是对赛场赛事“全景敞视主义”的权力制衡。媒介体育成为拥有上帝视角的超叙述者, 对体育解说的纠偏成为受众确立专家地位的标尺, 受众的快乐源自多重叙述之间的认知差。不同阶层在媒介体育的项目差异中感知自身; 女性对媒介体育赛事的羸弱认知是对男权社会的默许; 少数族裔和亚文化群体通过体育收视实现社会认同的位移。

总体而言, 对于当代媒介体育赛事中的权力迷思还存在较多的学术盲区, 约翰·费斯克的媒介体育赛事理论也还未得到较为充分的学术讨论, 值得文化传播学者继续挖掘梳理。由于约翰·费斯克在当代大众文化研究领域和传播领域的独特号召力, 对他的系统研究可能才刚刚拉开序幕。

| [1] |

JOHN FISKE. Roland barthes and the hidden curriculum of ETV[J].

Journal of Educational Television, 1979, 5(3): 84-86 DOI:10.1080/0260741790050306 (  0) 0)

|

| [2] |

JOHN FISKE. Semiological struggles[J].

Annals of the International Communication Association, 1991, 14(1): 33-39 DOI:10.1080/23808985.1991.11678777 (  0) 0)

|

| [3] |

费斯克.电视: 多义性与大众性[M]//蒋宁平, 译.张斌, 蒋宁平.电视研究读本.上海: 上海交通大学出版社, 2014: 392-407

(  0) 0)

|

| [4] |

JOHN FISKE. The semiotics of television[J].

Critical Studies in Mass Communication, 1985, 2(2): 176-183 DOI:10.1080/15295038509360076 (  0) 0)

|

| [5] |

JOHN FISKE. TV:re-situating the popular in the people[J].

Continuum:Journal of Media & Cultural Studies, 1988, 1(2): 56-66 (  0) 0)

|

| [6] |

费斯克.英国文化研究与电视[M]//艾伦.重组话语频道.麦永雄, 柏敬泽, 译.北京: 中国社会科学出版社, 2000: 286-331

(  0) 0)

|

| [7] |

费斯克.电视文化[M].祁阿红, 张鲲, 译.北京: 商务印书馆, 2005

(  0) 0)

|

| [8] |

任文, 魏伟. 奇观体育与体育奇观:罗兰·巴尔特的符号学体育赛事观[J].

体育科学, 2011, 31(11): 85-93 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2011.11.013 (  0) 0)

|

| [9] |

魏伟.

体育解说论[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2013: 227-229.

(  0) 0)

|

| [10] |

费斯克.传播研究导论: 过程与符号[M].许静, 译.北京: 北京大学出版社, 2008: 119

(  0) 0)

|

| [11] |

GARRY WHANNEL.

Fields in vision:television sport and cultural transformation[M]. London: Routledge, 1992.

(  0) 0)

|

| [12] |

RAYMOND WILLIAMS.电视: 科技与文化形式[M].冯建三, 译.台北: 远流出版公司, 1992: 88

(  0) 0)

|

| [13] |

魏伟. 伦敦奥运会会徽的符号传播研究[J].

北京体育大学学报, 2013, 36(10): 27-32 (  0) 0)

|

| [14] |

魏伟. 体育解说的符号学审视[J].

青年记者, 2014(9): 31-32 (  0) 0)

|

| [15] |

JOHN FISKE, JOHN HARTLEY.解读电视[M].郑明椿, 译.台北: 远流出版公司, 1993

(  0) 0)

|

| [16] |

THEODOR ADORNO, BERNSTEIN J.M..

The culture industry:Selected essays on mass culture[M]. London: Routledge, 2005: 89.

(  0) 0)

|

| [17] |

UMBERTO ECO.Towards a semiotic inquiry into the television message[C]//Toby Miller.Critical Concepts in Media and Cultural Studies.London: Routeledge, 2003: 5

(  0) 0)

|

| [18] |

韦伯.社会科学方法论: 修订译本[M].韩水法, 莫茜, 译.北京: 商务印书馆, 2013: 45

(  0) 0)

|

| [19] |

霍尔.编码, 解码[M]//王广州, 译.罗钢, 刘象愚.文化研究读本.北京: 中国社会科学出版社, 2000: 345-358

(  0) 0)

|

| [20] |

ANDREW CRISELL.

A study of modern television:Thinking inside the box[M]. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006: 108.

(  0) 0)

|

| [21] |

JOHN FISKE. Cricket/T.V./Culture[J].

Metro Magazine:Media & Education Magazine, 1983(62): 21 (  0) 0)

|

| [22] |

ANDREW BILLINGS.

Communicating about sports media:Culture collide[M]. Barcelona: Aresta, 2009: 20.

(  0) 0)

|

| [23] |

MICHAEL REAL.Theorizing the sports-television dream marriage: why sports fit television so well[C]//ANDREW BILLINGS.Sports media: transformation, integration, consumption.New York: Routledge, 2011: 25-26

(  0) 0)

|

| [24] |

巴尔特.作者之死[M]//林泰, 译.赵毅衡.符号学文学论文集.天津: 百花文艺出版社, 2004: 505-512

(  0) 0)

|

| [25] |

克里斯蒂娃.主体·互文·精神分析: 克里斯蒂娃复旦大学演讲集[M].祝克懿, 黄蓓, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016: 3

(  0) 0)

|

| [26] |

MARGARET MORSE.Sport on television: replay and display[C]//TOBY MILLER.Television: critical concepts in media and cultural studies Vol.2.London: Routledge, 2003: 376-398

(  0) 0)

|

| [27] |

PREBEN RAUNSBJERG.TV sport and aesthetics: The mediated event[C]//GUNHILD AGGER, JENS HENSEN.The aesthetics of television.Aalborg: Aalborg University Press, 2001: 212

(  0) 0)

|

| [28] |

魏伟. 解读神话:南非世界杯电视转播的符号学研究[J].

中国体育科技, 2011, 47(2): 47-51 DOI:10.3969/j.issn.1002-9826.2011.02.008 (  0) 0)

|

| [29] |

福柯.规训与惩罚监狱的诞生[M].刘北成, 杨远要, 译.北京: 三联书店, 1999: 226

(  0) 0)

|

| [30] |

GREG SIEGEL.Double Vvision: large-screen video display and live sports spectacle[C]//HORACE NEWCOMB.Television: the critical view, 7th edition.New York: Oxford University Press, 2007: 185-206

(  0) 0)

|

| [31] |

魏伟. 体育赛事电视转播的受众收视动机分析[J].

北京体育大学学报, 2011, 34(5): 26-29 (  0) 0)

|

| [32] |

JOHN FISKE. Popular narrative and commercial television[J].

Camera Obscura, 1990, 8(2): 142 (  0) 0)

|

| [33] |

JOHN FISKE.Popularity and ideology: a structuralist reading of Dr.Who[C]//WILLARD ROWLAND JR, BRUCE WATKINS.Interpreting television: current research perspectives.London: Sage Publications, 1984: 196

(  0) 0)

|

| [34] |

魏伟. 2011年亚洲杯足球赛电视转播的图像叙述研究[J].

电视研究, 2011, 18(4): 62-64 (  0) 0)

|

| [35] |

魏伟. 叙述公正与叙述惊喜:竞赛型演示叙述研究[J].

符号与传媒, 2015, 5(1): 91-103 (  0) 0)

|

| [36] |

JOHN FISKE. Audiencing:A cultural studies approach to watching television[J].

Poetics, 1992, 21(4): 357 (  0) 0)

|

| [37] |

赵毅衡. 认知差:解释的方向性[J].

南京社会科学, 2015(5): 111-116 (  0) 0)

|

| [38] |

JOHN FISKE.Moments of television: neither the text nor the audience[C]//ELLEN SEITER.Remote control: television, audience, and cultural power.London: Routledge, 1989: 72

(  0) 0)

|

| [39] |

JOHN FISKE, ROBERT DAWSON.Audiencing violence: watching homelss men watch die hard[C]//JAMES HAY.The audience and its landscape.Oxford: Westview Press, 1996: 297-316

(  0) 0)

|

| [40] |

JOHN FISKE.

Power plays, power works[M]. London: Verson, 1993.

(  0) 0)

|

2019, Vol. 43

2019, Vol. 43