2. 江苏高校区域法治发展协同创新中心,江苏 南京 550018

2. Jiangsu College District Rule of Law Development and Collaborative Innovation Center, Nanjing 550018, Jiangsu, China

足球是典型的对抗性运动项目,由于参与者之间会直接发生激烈的身体接触、碰撞,伤害事故多发,故伤害导致的侵权责任问题一直处于民法的视野中。足球活动广受中国青少年喜爱,这也引发每年有大量伤害争议案件诉至法院。在《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)的立法过程中,立法者非常关注足球伤害的法律适用问题。全国人大常委会在对侵权责任编草案进行二次审议时,重点讨论了足球等具有一定风险体育活动的伤害责任承担规则[1]。在对《民法典》新增的第1176条中“具有一定风险的文体活动”解释时,立法机关的权威释义书指出,必须是足球等风险性较高、对自身条件有一定要求、对抗性较强的活动[2]47。第十三届全国人民代表大会第三次会议于2020年5月28日通过《民法典》,在正式实施之前,该条确立的规则已经开始作为法理影响法院对足球伤害的审理。例如,行为人救球撞伤受害人后引发的“彭正案”就是典型,其一审判决于《民法典》通过之前,认定被害人自甘风险,被告不承担责任①。但在2020年7月20日的二审判决中,法院明确认定被告因有严重违规行为构成重大过失,且在运动中因故意或重大过失造成他人损害的,将承担赔偿责任②。显然,二审法院的审理思路受到《民法典》第1176条新增的有关故意或重大过失侵权不受自甘风险抗辩规则的影响。

《民法典》于2021年1月1日正式施行,在此背景下,有必要系统梳理足球伤害法律适用出现的新发展,并分析、检视足球治理因此受到的新挑战和新影响。由此,本文逐一论述《民法典》施行背景下足球伤害侵权构成要件、归责原则和免责事由的新发展,再分类探讨足球活动参加者和组织者责任认定的新发展,最后指出足球治理在此法律环境下的发展趋向。此外,本文虽聚焦于足球项目,但相关分析路径和结论对于其他运动项目的法律适用亦有参考价值。

1 足球伤害侵权构成要件的新发展 1.1 三阶层构成要件的探索足球伤害侵权责任属于一般侵权责任、过错侵权责任。大陆法系国家在立法技术上会对各种一般侵权责任案件进行抽象和提炼,找到其本质特征,再将这些特征提升为一般条款:行为人的行为符合一般条款规定的全部责任构成要件,就要承担侵权责任;反之,则不承担侵权责任[3]9。《民法典》第1165条第1款规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”这是我国侵权法上规定一般侵权责任的一般条款,该条款与原《侵权责任法》第6条第1款相比,增加了“造成损害的”表述,突出了侵权责任的事后救济法属性[4]。

对于《民法典》第1165条第1款中一般侵权责任的构成要件,学界争议较大,其焦点在于,在该款明示的过错、损害、因果关系等要件之外,是否还存在一个违法性要件。在足球伤害案件的司法实践中,我国法官是肯定论的支持者。在“杜升剑案”中,杜升剑在云南交通技师学院组织的足球比赛中与对方队员沙永强发生碰撞导致受伤,经医院诊断为右腔骨中段及右腓骨中下段闭合性粉碎性骨折。杜升剑后将沙永强和云南交通技师学院告上法庭,请求赔偿损失。法院驳回了原告的诉讼请求,指出:如果此损伤是由参赛人员在正常的体育竞技过程中的碰撞而产生的,只要碰撞时致害人主观上不存故意或过失,其致害行为是为了竞赛,该行为就不具有违法性,致害人可能会因犯规而受到竞赛规则的处罚③。本案显示,违法性要件在我国足球伤害侵权构成要件的认定中客观存在。

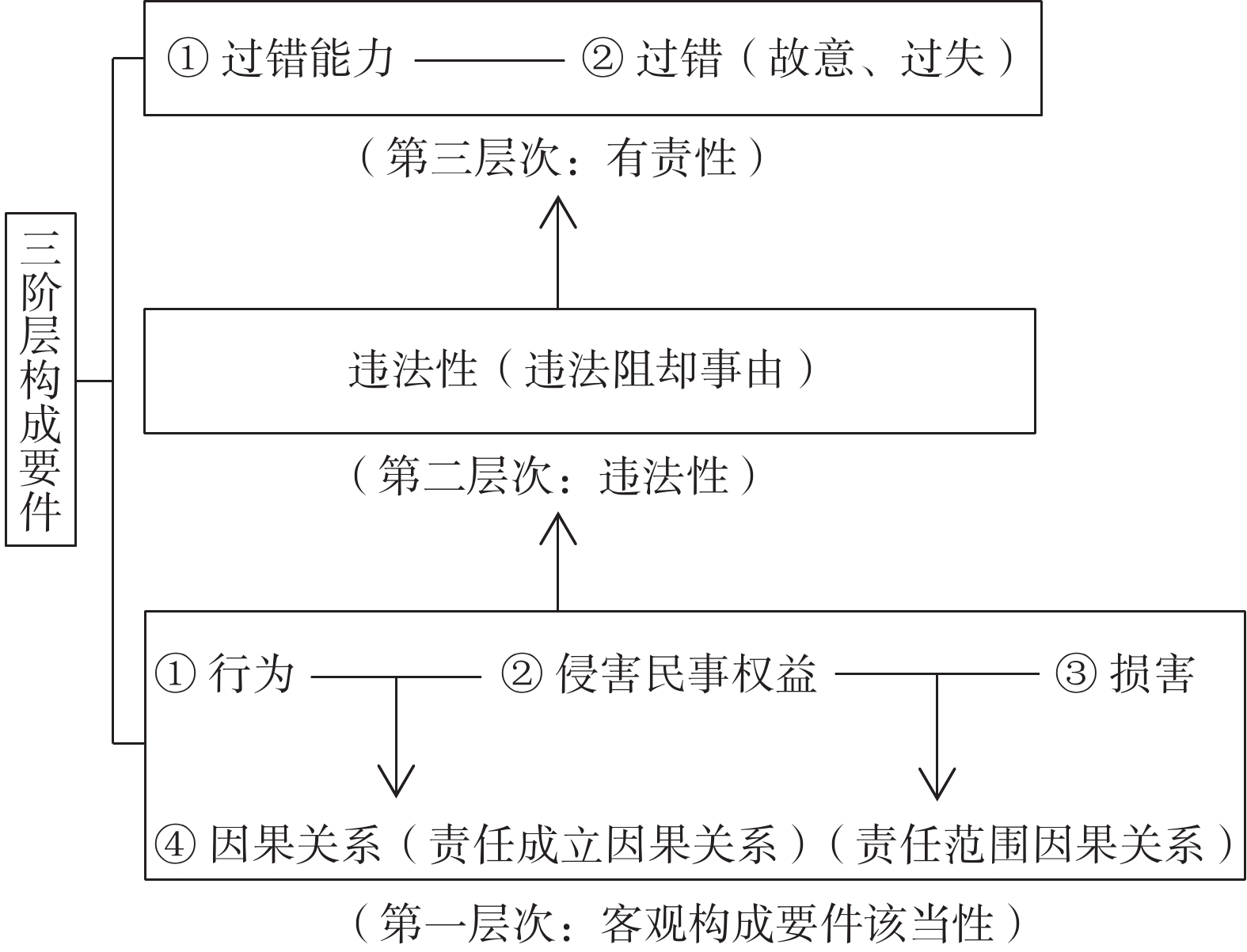

司法实务对违法性要件的承认使通过三阶层考察足球伤害一般侵权责任的构成要件成为可能(图1)。在三阶层结构下,第一层次为客观构成要件该当性,包括以下要件因素:①行为;②行为是侵害民事权益的行为,即加害行为;③损害;④行为与侵害民事权益之间、侵害民事权益与所生损害之间存在因果关系。如果某一足球伤害行为连客观构成要件都不符合,那么就无须考察第二层次和第三层次。第二层次为违法性判断。客观构成要件一旦具备,如侵害他人生命、身体、健康权时,通常即可认定其违法性,除非存在违法阻却事由,故而检查被告有无违法阻却事由是该层次需要关注的问题。在前述“杜升剑案”中,法官即在这一层次进行了检查。第三层次为有责性判断,即主观构成要件,先须检查被告过错能力,再判断其是否存在故意或过失。足球伤害侵权构成要件的三阶层结构在逻辑上具有一定次序的关联。须先有符合客观构成要件的行为,再判断该行为是否违法,最后再就具有违法性的行为认定行为人的过错能力和主观上的故意或过失。

|

| 图 1 足球伤害侵权的三阶层构成要件 Figure 1 Constitutive requirements of three tiersin the tort of football injury |

行为是指受意思支配、有意识之人的活动[5]88。与人无关的自然活动(如地震造成的足球运动场馆坍塌伤人)虽也会引发一定法律效果,但因未涉及行为,故不发生侵权法律关系。《民法典》第1165条第1款的规定旨在宣示自己行为责任原则,即行为人仅就自己的行为负责,对他人的行为不负责任。如果人的某一行为不是在其意思支配下进行的,而是被强制做出的身体动作或是因外力影响而产生的不自觉反应,该行为亦不属于侵权法上的行为[6]217。例如,足球比赛中甲运球跑动时被乙猛烈撞击后,撞上丙致丙受伤,由于甲之行为并不为其意思所能支配,故甲不负责任,否则有违自己责任的基本精神。

行为可分为作为与不作为。作为是行为人积极的举止动作,外界通常能够加以识别,如球员在赛场上殴踢对手。不作为是不做某件事情,从外界来看,行为人乃是处于消极的静止状态[6]218。不作为之所以成为侵权行为,须以作为义务的存在为前提。足球伤害侵权领域的作为义务有以下几类:①安全保障义务。足球场馆等体育设施的管理者和足球活动的组织者负有保障足球活动参与者人身安全的义务。例如,大型足球赛事应配备医疗人员,并在球员受伤后及时施救或送医,该施救或送医义务就属于赛事组织者的作为义务,违反该义务的侵权行为就是不作为的侵权行为。②基于特定职责产生的法定作为义务。《民法典》明确规定了幼儿园、学校等教育机构对于无民事行为能力人和限制民事行为能力人的教育、管理职责。体育教师在校园足球教学中如果怠于履行职责导致学生受伤,即违反了此项法定作为义务。③基于公序良俗产生的作为义务。基于公序良俗原则和“诚信”“友善”的社会主义核心价值观要求,在一些特殊情形下,即使没有法定或约定的作为义务,基于生存共同体相互协助义务的要求也可以产生作为义务[6]222。例如,在休闲足球活动中有人意外跌倒,身受重伤,其他在场球友应负有及时送医的义务。

1.2.2 侵害民事权益受侵权法评价的行为应是侵害他人民事权益的行为,即加害行为。就足球伤害侵权涉及的生命权、身体权、健康权等绝对权而言,法律应给予最充分的保护,除非行为人能够证明其已得到权利人的同意或存在法律规定的排除其行为侵害性的正当理由,否则行为人实施的任何侵入该权利支配范围、干扰或妨害该权利行使的行为都构成对此等权利的侵害,属加害行为[6]223。

1.2.3 损害《民法典》第1165条第1款明确规定了损害要件。作为客观构成要件的损害是受害人遭受的法律上应予赔偿的不利益[7]11。并非所有客观上的损害都可以受到法律救济,任何人身或财产的不利益只有在法律上被认为具有补救的可能性和必要性时,才成立可为法律救济的、具有可赔偿性的损害。认定法律上的损害或具有可赔偿性的损害不存在一劳永逸的计算公式或判断标准,需要在协调各种价值目标的基础上,在综合、弹性的评价系统中完成。可以确定的是,受保护的民事权益价值越高,界定越精确、越明显,其所受的保护就越全面。在这个意义上,生命权、身体权和健康权受到最严格的保护。由于足球伤害侵权主要是对这3类人格权的侵害,所以其损害赔偿的范围也最广[6]227-228。总体而言,足球伤害侵权领域的损害有如下几类:①《民法典》第1179条规定的人身损害,如死亡、残疾等;②《民法典》第1183条第1款规定的精神损害;③《民法典》第1181条第2款、第1182条、第1184条规定的财产损失。

1.2.4 因果关系根据《民法典》第1165条第1款,侵权责任的成立,须民事权益“因”加害人的行为而受侵害,而损害系“因”民事权益受侵害而发生。可见,因果关系是责任承担的前提,行为人仅对其所导致的损害负责,对非由其导致的损害不负责任。

因果关系分为责任成立因果关系和责任范围因果关系。责任成立因果关系是可归责的行为与民事权益受侵害之间的因果关系,如甲的死亡是否“因”遭乙在足球活动中的恶意殴踢所致。责任范围因果关系是民事权益受侵害与损害之间的因果关系,如甲在足球活动中殴踢了乙,乙支付医药费,在住院期间感染传染病,家中财物也被盗,此时需探究乙支付医药费、住院期间感染传染病以及家中财物被盗等损害与其身体健康被侵害之间是否具有因果关系。故而,责任成立因果关系认定的是民事权益受侵害是否因其原因事实(加害行为)而发生,而因民事权益受侵害而发生的损害应否予以赔偿,则属责任范围因果关系的范畴。

因果关系的认定一般采用相当因果关系说。相当因果关系由条件关系及相当性所构成,在适用上分为两个阶段:第一阶段审查条件上的因果关系,如为肯定,再于第二阶段认定该条件的相当性[5]186。条件关系指甲的行为与乙的权益受损害之间具有不可或缺的条件关系,即“无此行为,必不生此种损害”[5]187。例如:若无甲在足球赛上的恶意殴踢,乙必不死亡(作为);若非足球活动组织者未及时送医,丙必不死亡(不作为)。可见,条件关系的审查主要是在责任成立因果关系意义上的,但仅有条件关系还不够,还需进一步判断,通常此行为是否足以产生此种损害,就是相当性的判断。

在责任成立因果关系上,如乙虽遭甲在足球活动中殴踢受伤后因病死亡,但还需考察其病是否因踢伤所引发:如因踢伤致病而死,则侵权行为与死亡结果即具有相当因果关系;若乙受伤后,因久未痊愈导致身体衰竭引发其他病症而死,则受伤与死亡之间亦有因果关系;但如其伤已痊愈,在康复过程中又因宿病或感染传染病引发其他病症而死,则受伤与死亡之间无相当因果关系。又如,乙患有心脏病、骨质如蛋壳般特殊易碎等对因果关系的成立不产生影响,甲不能就此主张不负侵权责任。当然,有特殊体质的乙在具有此种危险的情况下仍参加足球活动,并未进行必要防范,应认定其对损害的发生过失相抵,根据《民法典》第1173条的规定,被侵权人对同一损害的发生或扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。再如,乙因受甲殴踢,1个月后自杀身亡,考虑该伤并非无可医治、医院也进行了及时诊治等因素,原则上亦不能认定因果关系的存在。当然,相当性的认定需要法官在个案中结合案件的具体情况运用自由裁量权进行价值判断。在前述乙被殴踢后自杀是否具有因果关系的认定中,还需考察受伤害的严重程度及精神反应等因素,故而也可能在特定情形下肯定因果关系的成立。

在责任范围因果关系上,相当性的判断需考察民事权益受侵害是否通常(而不是在特殊的情况下)可以引发损害后果,损害后果与民事权益受侵害之间是否处于并不遥远的、依据通常人的理性观念会纳入考虑之列的因果链条中。否则,如果纳入各种过于遥远的原因,因果关系链条将被无限延伸,责任范围也将漫无边际。例如,乙在足球活动中受甲殴踢,身体健康权被侵害,支付医药费属通常引发之损害后果无疑,但该项身体健康权之受侵害很难被认为是住院期间感染传染病以及家中财物被盗等损害的充足原因,在通常观念下并不能认为身体健康权受侵害有引发后两种损害的客观可能性。乙被殴踢后支出的护工费、看病的交通费等则可认为与身体健康权受侵害有相当因果关系。

1.3 违法性的认定违法性要件在《民法典》第1165条第1款中“侵害······民事权益”的表述中体现。违法性是对行为人行为的一种客观评价,指行为违反法律所体现的价值而具有反社会性质的情形。当行为人的行为侵害了法律所保护的利益时,违法性便成为该行为的一种属性,违法性要件即已具备[7]12。就足球伤害涉及的生命权、身体权和健康权侵权而言,侵害这些绝对权之行为即具有违法性。

违法性得因某种事由而被阻却,此即违法阻却事由。足球等具有一定风险的对抗性体育活动侵权在侵权法上的特殊性在于,《民法典》第1176条将自甘风险专门作为文体活动侵权的违法阻却事由,在符合该条自甘风险构成要件的条件下,足球伤害侵权将因此而不成立。

1.4 有责性的认定 1.4.1 过错能力过错能力也称责任能力。行为人因过错侵害他人民事权益,具有主观上的可归责性,而此项可归责性须以过错能力(归责能力)为前提,即侵权行为人具有负赔偿责任的资格,故亦称为侵权行为能力。在思考逻辑上,应先肯定行为人有过错能力,进而认定其有无故意或过失。

我国法上过错能力的认定有2个标准:①行为能力标准。根据《民法典》第20、21条,不满八周岁的未成年人、不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人;根据《民法典》第18、19、22条,八周岁以上不满十六周岁的未成年人、十六周岁以上不满十八周岁且不能以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人、不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。我国法上否认上述两类人具有过错能力,根据《民法典》第1188条第1款,上述两类人在足球活动中造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人如果尽到监护责任的,可以减轻自身侵权责任。从利益衡平的考虑出发,该条第2款又规定,如果上述两类人有财产,先在他们的财产中支出赔偿费用,不足部分再由监护人赔偿。另外,根据《民法典》第1169条第2款,如果有人在足球活动中教唆、帮助上述两类人实施侵权行为,应当承担侵权责任;该两类人的监护人在未尽到监护责任时应承担相应责任。②识别能力标准。识别能力即辨别自己的行为在法律上应负某种责任的能力[5]257-258。完全民事行为能力人只要精神正常,一般认为具有识别能力,也具有过错能力。根据《民法典》第17、18条,完全民事行为能力人是十八周岁以上的成年人和十六周岁以上不满十八周岁且能以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人。根据《民法典》第1190条,完全民事行为能力人如果在足球活动中暂时没有意识或失去控制(包括但不限于醉酒、滥用麻醉药品或精神药品等),仍然认定为具有识别能力。此时,如果该人对造成他人损害有过错则应承担侵权责任,没有过错则根据公平责任原则考虑行为人的经济状况对受害人适当补偿。

1.4.2 过错过错是对行为人主观心理状态的否定性评价或非难,分为故意和过失。故意指行为人明知其行为会产生侵害他人民事权益的后果,仍有意为之的一种主观心理状态[6]290-291。足球活动中常见的故意侵权有攻击和殴打。过失是行为人对侵害他人民事权益之结果的发生应注意或能注意却未注意的一种心理状态[6]295。就足球伤害侵权而言,过失究竟为重大过失还是一般过失颇为重要,因为根据《民法典》第1176条第1款,行为人在体育活动中造成他人伤害时,如果对损害的发生仅具有一般过失,可因受害人自甘风险而免责;但如果对损害的发生具有故意或重大过失,则受害人即使自甘风险,行为人仍不能免责。

2 足球伤害侵权归责原则与免责事由的新发展 2.1 归责原则的新发展 2.1.1 主要适用过错责任原则侵权责任的归责原则指责任的伦理、道义基础或依据,即凭什么要求行为人承担侵权责任[3]8。如前所述,足球伤害侵权主要适用过错责任的归责原则:原则上行为人承担侵权责任的基础和依据建立在其实施加害行为时的主观过错之上。由于有过错,行为人要对过错心理驱动下的行为造成的损害承担责任。

2.1.2 例外适用无过错责任原则作为例外或补充,无过错责任原则也是侵权法的归责原则之一。《民法典》第1166条规定:“行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。”法律让行为人承担无过错责任是因为有的社会活动充满不同寻常的危险,即使采取所有预防意外的措施也不可能避免这种危险,故行为人需对这种风险产生的后果负责。足球伤害侵权领域一般不适用无过错责任原则,因为该归责原则的适用将大大降低足球运动的激烈程度,丧失足球的趣味[8]。只有在讨论运动参加者的雇主是否对运动参加者的伤害承担责任时,无过错责任原则才有适用余地。这是因为根据《民法典》第1191条第1款:“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。”此处的雇主责任即是一种无过错责任,如其雇佣的运动参加者在执行用人单位参加足球活动的任务时对他人造成人身伤害,并不考虑雇主的选任、监督过失,在法律上直接将其雇佣的运动参加者的侵权责任归由雇主承担[3]98。

2.1.3 不适用公平责任原则公平责任是否是侵权法上的归责原则在学理上曾长期存在争议。在《民法典》出台之前,司法实践惯以公平责任作为足球伤害侵权的归责原则。按照原《民法通则》第132条规定的公平责任原则和与之一脉相承的原《侵权责任法》第24条规定的损失分担规则,即使行为人对损害的发生没有过错,也被强制要求对受害人进行适当补偿。公平责任原则适用于体育伤害会使运动场上的参赛者们受到束缚,承受较大的心理压力,以致不敢或不愿充分发挥竞技潜力去拼博、对抗赢取比赛,抹杀竞赛的魅力、阻碍体育运动的发展[9]。这一归责原则适用于学校体育领域的弊端在于,学校为逃避责任,只能通过压缩体育课实践进行规避[10]。为顺应学术界特别是体育法学界对公平责任原则适用的反思,《民法典》第1186条规定,“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,依照法律的规定由双方分担损失”。据此,公平责任归责只能通过“法律”明确规定而得,但现行法律中并未对体育伤害规定公平责任,故而在《民法典》施行后,法官在足球伤害侵权案件中不能再适用公平责任原则。

2.2 免责事由的新发展免责事由之所以能够免责是因为这些事实的存在使得侵权责任的某些构成要件不具备,从而无法成立侵权责任。免责事由的范围大于违法阻却事由,因为一切可使行为人免于承担侵权责任的理由都可被称为免责事由[6]325-326。就运动伤害侵权而言,自甘风险和受害人同意是学理上经常讨论的免责事由[11],两者严格来说也确有差异[2]44-45,但由于《民法典》已在立法中明确采纳了前者,且我国立法对自甘风险的构造与传统学理并不一致,故解释上过于细致地区分两者对于案件的法律适用并无实益。就足球运动伤害侵权的免责事由而言,自甘风险即已足够。

2.2.1 自甘风险是法定的免责事由在传统学理上,自甘风险指行为人即被害人原可预见损害之发生而又自愿冒损害发生之危险,而损害果真不幸发生[12]。《民法典》第1176条第1款规定:“自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参加者承担侵权责任;但是,其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。”这意味着自愿参加足球活动受到伤害,除非行为人对损害发生有故意或重大过失,否则受害人应自承风险。这是大陆法系民法典中少有的将自甘风险明文纳入侵权免责事由的立法例。然而,《民法典》之自甘风险规则与传统学理相差很大,不仅限缩于文体活动领域,且不适用行为人有故意或重大过失情形;就行为人之一般过失而言,自甘风险导致的是行为人完全免责,由此排除过失相抵规则适用的空间。故而,对该规则的解释适用只能严格按照《民法典》的规定,既往在非运动情境下对自甘风险学理的讨论并无太大参考价值。

从足球伤害侵权的三阶层构成要件看,自甘风险阻却了行为的违法性。其法理在于,足球运动本身存在固有风险,即使参加者穷尽其注意义务,仍不可完全避免,故而,源于此风险的损害后果就应由受害人自己承担。“足球是使用腿部和脚部力量很大的一项运动,充满了刚烈惊艳的力度美,但是,足球之美并非在于蛮力释放,而在于整体的协作,它是一种蕴含了暴力倾向的优雅的虚拟征服运动,从游戏学的高度来认知,足球仿佛是一种极为快乐的放纵运动。”[13]如果以平时一般理性人的标准评判足球活动的参加者,会使其出于对其他参加者造成损害、承担侵权责任的担心而畏首畏尾,不能充分施展运动才艺,进而使本来充满着力与美的足球运动变得索然无味[7]129。正因如此,我国司法实践在前《民法典》时代就承认,足球比赛中球员之间合理范围内的身体接触或冲撞是足球运动的特点,因争抢而发生的冲撞只要不违反比赛规则均属合理,参赛者一旦参加比赛,视为自愿承担比赛中的风险,只要不是行为人主观故意所为,一般情况下由受害人自行承担,亦不宜适用公平责任原则分担损失④。《民法典》正式纳入该规则,免除了足球和其他对抗性运动参加者的后顾之忧,目的是鼓励他们在激烈的对抗性运动中发挥最佳水平。

解释上述自甘风险的认定需要注意以下几点:

(1)适用于足球活动的实际参加者。观众、赛事组织方工作人员等也属于文体活动的参加者。但如果他们在观球时受伤(如被飞来的球击中),不适用自甘风险规则。足球活动包括职业、业余和校园足球活动,且不限于正式的比赛活动,足球培训、教学、训练等皆包括在内。在“赵子惟案”中,辽宁省高级人民法院认定,由于人身伤害发生于体育课的足球教学赛中,并非对抗性比赛,不适用自甘风险规则⑤。这颇值得商榷,因为人身伤害确实发生于进行足球活动的两位学生之间,不能因为空间环境处于学校就否定其对抗性活动的性质。

(2)受害人知晓风险且自愿参加。有观点认为,受害人知晓风险的判断首先包括活动组织者对风险进行了明确和充分的告知或提示[3]45,这过于严苛。活动组织者积极提示、告知义务的设定将限缩自甘风险的适用范围,这并不符合《民法典》第1176条第1款的文义。事实上,足球活动参加者依据一般经验和知识就应知道风险的存在和风险的程度,法律上就可推定参加者知晓风险。当然,如果参加者能证明自己不知道或不可能知道风险的存在,就无从讨论其是否自愿参加的问题。在自愿参加的前提下,即可推定受害人以明示或默示的方式表示自己愿意承受足球活动的风险,如果发生损害则不追究加害人的法律责任。在“董赞案”中,法院即推定,受害人是多年参与足球运动的爱好者,无论是对自己和其他参加者的能力,还是对足球运动的风险都有所认知和预见,但仍自愿参赛,构成自甘风险⑥。

(3)自甘风险也适用于未成年人。八岁以上的限制民事行为能力人一般就已逐步发展起与其年龄、认知能力相适应的对足球伤害风险的认知,对他们知晓风险且自愿参加的认定应持较为宽松的态度。已有研究[14]指出,不能苛求未成年人必须完全清楚足球活动的风险危害才准许其参加足球活动,只要其心智水平、身体能力等符合参加足球运动的基本条件,以行为人参与足球活动为标志,就可视其为知晓风险并自愿参加。

(4)受害人所受损害的致害事故发生于足球活动过程中。损害可能当即出现,也可能在足球活动结束后的某个时间再显现,但致害事故必须发生在足球活动进行过程中。倘若致害事故发生在活动开始前、活动中间休息时或活动结束后,这些时间的致害行为不属于运动固有风险所致,不适用自甘风险规则[7]131。

总体而言,由于对加害人故意或重大过失情形并不适用,不能再给自甘风险设定过于繁复的构成要件,否则制度赋予的鼓励文体活动开展的目的将无法实现。除非出现极为特殊的个别主体或特殊情形,参与足球活动本身即构成自甘风险。

2.2.2 意外事件可作为习惯上的免责事由在学理上,有学者[15]主张意外事件亦为运动侵权之免责事由。在足球伤害侵权案件中,我国法院惯于将当事人皆无过错的伤害事件认定为意外事件。如“谭齐案”的裁判文书显示,因无有效证据证明加害人对谭齐受伤有主观过错及客观上的违法行为,也无证据证明足球活动的组织者对谭齐受伤有过错,法院认定谭齐受伤属于意外事件⑦。尽管民法教义学上对于运动伤害领域的意外事件认定还存在商榷的空间[16],但从足球伤害侵权的三阶层构成要件看,法院实际上是从有责性上通过排除被告的过错认定意外事件成立。其实,从第一层次的客观构成要件该当性分析,就可排除行为人的责任:受害人民事权益被侵害的真实原因是意外事件,而并非行为人的行为所导致,不符合责任成立因果关系。考虑到我国法院在运动伤害领域已经形成固定的意外伤害话语体系,意外伤害可以成为一个习惯上的免责事由,其实质是不构成责任成立因果关系。

3 足球活动参加者责任认定的新发展 3.1 故意与重大过失的认定 3.1.1 重大过失和一般过失的区分是重点运动参加者之间的侵权是最主要的足球伤害侵权类型,这也是《民法典》第1176条的着力重点,且由于自甘风险免责事由之存在,行为人仅在对损害发生有故意或重大过失时承担责任。为何自甘风险不能阻却行为人在故意或重大过失时的行为违法性?原因在于,竞技运动投射的本就是一种社会秩序和法理观念,对运动规则的设计和遵守彰显的是竞技运动的教育价值和规训功能,如果故意或重大过失致人伤害仍能免责,就可能使运动参加者缺乏对他人注意义务的考虑和责任担当,逾越一般的运动技术运用和球场行为规范,这不符合民法上的公序良俗原则[17]。因此,对于故意和重大过失的认定是足球活动参加者侵权责任认定的核心问题。但故意和过失都是主观心理状态,要准确划分故意和重大过失、重大过失和一般过失并不容易。

重大过失处于故意和一般过失之间,指行为人主观上认识到较为严重的损害结果很可能出现,虽然也不追求该结果出现,但仍抱有侥幸心理执意为之[7]132。由于故意和重大过失在足球活动中的法律效果是一样的,都不会让受害人的自甘风险阻却加害人的侵权责任,故而特别细致地区分两者并无实益。学理上已经揭示,重大过失名义上虽然是过失,但与故意更接近,离一般过失更遥远。无论是故意还是重大过失,都存在对行为主观上的非正当性认识,具有道德上的可责难性。而在一般过失情形下,行为人对损害结果出现的确信程度较低,连轻率都算不上。一般过失主要运用客观化的判断方法,不需要考虑行为人是否认识到损害发生的可能性,只考虑行为人的外在行为所体现的注意程度是否达到理性人的注意标准;重大过失的判断则需主客观结合,考虑行为人主观意志和认识在行为中扮演的角色[18]。所以,在足球活动参加者的侵权讨论中,重大过失与一般过失的区分是重点,而故意与重大过失的区分并不重要。在司法实务中,认定足球活动参加者构成故意的案例也极为少见。

3.1.2 严重犯规构成重大过失足球活动中行为人的过错主要表现为对项目规则的违反[19],也就是俗称的犯规。然而,即使是故意犯规,也并不必然在法律上被评价为故意或重大过失。伦理学家早已揭示,竞争性体育活动的审美价值在于对身体极限和时空限制的突破,比赛流畅性带来的审美体验明显大于恪守规则的公正价值[20]。足球活动中的技术犯规比比皆是,这是足球运动公认的文化和传统[21]。《埃塞俄比亚民法典》第2068条提供了一个比较法经验:只有对运动规则的重大违反才承担侵权责任。在“彭正案”中,二审法院明确指出,加害人的行为已属严重违规行为,严重违规行为应属重大过失。

作为重大过失的严重犯规需要经历双重检视。第一重是竞技规则层面的检视。按照最新的《足球竞赛规则》,明确定义为严重犯规的情形有二:①在抢截时危及对方队员安全或使用过分力量和野蛮方式;②用单腿或双腿从对方身前、侧向或后方使用过分力量或危及对方安全的蹬踹动作[22]111。“过分力量”“野蛮方式”“危及对方安全”的判断皆依赖于具体运动情境,存在较大的自由裁量空间。这一判断属体育自治的范畴,即使达致,亦只在竞技规则范围内被处罚,如被罚令出场[22]110,并无司法干预空间。第二重是侵权法层面的检视。竞技规则层面的严重犯规构成后,侵权法层面对于重大过失的认定还需以行为人的年龄、认知能力,以及事件发生时的环境、时间和地点为依据,确定行为人的注意义务。只要行为人稍加注意就能避免损害发生,那么就可以认定行为人有重大过失,而需要其具备专业知识或受过特定训练才能避免损害发生的,就难以认定行为人具有重大过失。侵权法层面严重犯规的认定还需具有谦抑性,因为足球本身是一种身体接触性项目,如果参加者在拼抢时瞻前顾后,法律不断苛加其“只要稍加注意就能避免损害”的义务,足球运动的魅力将大打折扣。

有学者[17]认为,业余足球比赛不能照搬职业足球比赛的犯规尺度和身体侵犯标准,应适用更严格的注意标准。这一结论很难成立。由于参加者都受过专业训练,职业足球比赛对犯规的容忍尺度更大,但不能就此认定业余足球活动的注意义务标准应该更高。就一些业余足球活动(如单位组织的职工足球赛)而言,参加者既不专业也不熟悉规则,很难对其苛以严格的标准。在“郑峻艺案”中,受害人郑峻艺是守门员,他在禁区内跳起接球时与冲向禁区跳起争夺头球的被告发生正面撞击,当即后脑着地倒地不起,经送医抢救无效死亡。法院认为,被告与受害人均非专业足球运动员,出于兴趣爱好一起踢球,苛求被告在对抗中应尽更高注意义务不符合足球比赛本身的特点。法院最终未采纳受害方对被告严重犯规的主张,而是认定并无证据证明被告动作存在违规,主张被告过错的依据不足⑧。

当然,业余比赛无论是场地标准还是医疗环境都有限,足球活动参加者的确应注意自己的动作尺度。如果因轻率和缺乏对他人的考虑、以超乎意料或违反体育道德的方式致人损害,那就可能构成严重犯规。如:前锋射门被守门员扑上抱住足球后,仍然向前奔跑试图补射,踢伤已经抱球倒地的守门员;或在对方球员完成射门后,防守球员又从背后飞铲,导致对方球员受伤,这些行为已经不能影响足球比赛的结果,并非出于与足球竞技密切相关的争夺控球权目的,就应被视为严重犯规。所以,需要考察犯规行为与足球活动的进程、结果之间关联的密切程度[23]。关联度越高,构成严重犯规的可能性越小,甚至在“郑峻艺案”中连犯规都未被认定;如果关联度低,则有认定为严重犯规的可能。在“彭正案”中,根据法院采信的事实,当时已经不具备救球条件,被告仍直接撞击彭正的身体上部致其受伤,法院认定该行为构成严重犯规。

3.1.3 严重犯规的判断权宜交给足球专业人士“彭正案”还体现了《民法典》施行后足球伤害法律适用的一个新趋势:法官将自身不擅长的对是否犯规、是一般犯规还是严重犯规的判断权交给足球专业人士。这既是国家司法介入背景下足球行业自治的彰显,又有助于司法判决更加客观和有公信力。在“彭正案”二审中,在比赛现场的3位教练员和球员出庭作证,陈述了当时的情形和事后处理,对于法院最终得出严重犯规的结论作用颇大。

在过去,法院对于足球运动技术细节的认定过于模糊。如在上海市第一中级人民法院判决的一个案件中,法院查明的事实被简单描述为:“蒋某系守门员,王某系进攻队员。当比赛进行15分钟左右,蒋某弯腰捡球时,王某铲球过来,蒋某摔倒受伤。”⑨有学者[17]指出,足球技术规则优先保护守门员之控球合法性,因为守门员用手触球,而进攻球员用脚触球,手脚力量的悬殊差异使守门员处于具有更大伤害风险的境地,故在进攻球员故意冲撞守门员时,轻则判罚警告,重则判罚黄牌或红牌,而凡是守门员先行触球或控制球权时,任何侵犯守门员身体或合法性空间之行为皆被视为犯规。就前案情形,法院只查明王某铲球导致蒋某受伤,但并未查明在王某铲球瞬间蒋某的手是否已经触球,由此对球实现了规则意义上的控制。在缺乏对运动技术合规审查的前提下,法院以蒋某捡球、王某铲球过程中发生碰撞非为双方主观所能控制,进而认定王某无过错的结论并不完全让人信服。所以,足球专业人士证明机制的引入愈加重要。各地城市足球协会或可探索成立足球技术规则专家鉴定机构,建立与当地法院的合作机制,作为独立的专业性第三方机构在严重犯规的判断中发挥作用。

3.2 完全免责与过失相抵的认定足球运动伤害侵权中还常有过失相抵规则的适用。该规则规定于《民法典》第1173条:“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。”与自甘风险规则不同,过失相抵规则通常只是减轻行为人的责任,而自甘风险规则的适用通常会令行为人完全免责[7]138。结合《民法典》第1176条第1款和第1173条,足球运动参加者的侵权责任认定存在以下情形:

情形一:如果行为人并无过失或只有一般过失,如仅是一般性犯规,无论受害人自己有无过失,根据《民法典》第1176条第1款行为人完全免责。

情形二:如果行为人存在故意或重大过失,如严重犯规,受害人即使自甘风险参加比赛,仍不能阻却行为人的侵权责任,行为人应承担全部赔偿责任。需要强调的是,如果受害人只是正常地参与足球活动,也在运动规则范围内活动,则受害人自愿参加足球活动的行为不能认定为过失[24],不能适用《民法典》第1173条的过失相抵规则。在《民法典》施行后判决的“孙瑞军案”中,法院认定孙瑞军自愿参加足球活动,对风险有一定预知,应承担50%的责任⑩,这实际上代表了司法实务中一种非常普遍的错误认识。《民法典》第1176条第1款所建构的受害人自甘风险规则与过失相抵规则并无关联,这是一种专门适用于文体活动领域的行为人违法性阻却事由。受害人自甘风险参与足球活动,因为足球活动的固有风险发生伤害,并不意味着他存在民法上过失所要求的注意义务之违反。他可能已尽到了注意义务,但仍因运动的固有风险而受伤。在德国的民法学理和法院实务上,自甘风险有一般的自甘风险和运动领域的自甘风险两种。前者类推适用过失相抵制度,后者则与过失相抵制度无关,如果受害人在足球活动中由通常危险所致损害,加害人对被害人之自甘风险行为即毋庸负责[25]。德国法上运动领域的自甘风险即《民法典》的选择。所以,简单地说,参与足球运动本身即意味着自甘风险,至于该自甘风险者是否有过失,还需另行判断。

情形三:如果行为人存在故意或重大过失,受害人不但自甘风险参加比赛,且在比赛过程中也存在过错(包括故意、重大过失、一般过失),适用《民法典》第1173条,行为人责任可被减轻。

4 足球活动组织者责任认定的新发展从法律适用上看,足球活动组织者责任可分为社会足球活动组织者(包括对象为成年人的校园足球活动组织者)和未成年人校园足球活动组织者两类,两者都需遵守《民法典》第1176条第2款的规定,后者还有一些特殊规则作为特别法适用。

4.1 社会足球活动组织者的责任认定《民法典》第1176条第2款是一个转介条款,规定“活动组织者的责任适用本法第1198条至1201条的规定”。第1198条至1201条是有关宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或群众性活动的组织者的安全保障义务的规定。从文义上看,第1176条第2款的“活动组织者”属于第1198条第1款的“群众性活动的组织者”。如此,《民法典》第1176条第2款似乎是一个重复的立法,并无意义。如果认为该款紧随第1176条第1款,可类推适用第1款有关对抗性文体活动自甘风险规则的规定,从文义解释的角度也无法自圆其说。毕竟《民法典》第1176条第2款明文规定活动组织者的责任适用的是第1198条至1201条,而非同条第1款。

对《民法典》第1176条第2款的解释需在深入理解该款规范目的的情况下采用体系解释、目的解释等多种方法。从体系解释看,按照立法机关的权威释义书,整个第1176条皆是关于自甘风险制度的规定[2]43,将第2款与文体活动自甘风险精神完全割裂显然并不可取。最高人民法院在对该款的解读中专门指出:“在具体判断时,就要结合案件具体情况来判断,尤其是其管理、保护措施是否符合相应的法律、法规规定或者行业自律要求等,如果符合相应要求,即使出现受害人遭受损害的情形,活动组织者也不应承担责任。实务中有必要采取适当从严认定上述主体责任构成的态度,从法律适用的角度要切忌‘和稀泥’,以利于推动上述主体积极组织相应活动,这也符合自甘风险制度的初衷。”[26]119所以,第2款所体现的运动参与者自甘风险对于组织者责任认定的规范目的在于,不能因运动参与者出现受伤、死亡的后果就随意认定活动组织者责任,对足球等文体活动中组织者的责任认定应有确凿的未尽安全保障义务证据,如果没有充分证据证明活动组织者的过错,就不应追究其责任,更不能通过公平责任原则要求其分担损失。另外,观众或其他工作人员参与足球活动因不构成中国法意义上的自甘风险,对于其受到人身伤害时活动组织者的责任认定,不宜直接援用《民法典》第1176条第2款,而应直接适用第1198条的群众性活动的组织者责任。

结合《民法典》第1176条第2款和第1173条,社会足球活动组织者的侵权责任认定存在以下情形:

情形一:组织者无过错,无论足球活动参加者有无过错,组织者皆不承担责任。在“邓铎案”中,被告蒙自市足球协会即被法院认定既未违反安全保障义务,亦未违反约定的保护义务,在整个赛事的组织、安排中并无过错,不承担赔偿责任⑪。但在“郭庭树案”中,法院认定,“郭庭树在参加文广局举办的活动过程中遭受人身损害,文广局应当承担赔偿责任”⑫。这种直接以足球活动参与者受伤认定组织者责任的做法,在《民法典》施行后不应再出现。

情形二:组织者有过错(不区分一般过失与重大过失),足球活动参加者正常参加足球活动的行为虽属自甘风险,但不阻却组织者责任。在司法实务中,有的组织者因无符合国家标准的场地,裁判人员也无裁判资质,不具备举办大学生足球赛事的资质,被法院认定存在过错⑬。还有相当多案件因组织者未按约定投保而引发,如有俱乐部因未按竞赛规程要求为球员办理意外伤害保险,被认定过错成立⑭;还有组织者在原告已提供身份信息、缴纳保险费的情况下,未如期给原告投保,造成原告受伤后无法获得保险理赔,被认定应承担赔偿责任⑮。在“孙志豪案”中,被告六安市裕安区教育体育局被认定了2项安全保障义务上的违反:①未能督促相关参赛球队按照《秩序手册》为参赛队员购买相关保险;②在对原告孙志豪进行参赛资格审查时,未能识别其利用虚假工作证明参与本次赛事⑯。还需注意的是,根据《民法典》第1198条,组织者责任有直接责任(第1款)和补充责任(第2款)2种。在加害人故意或重大过失造成受害人伤害的情形下,组织者有过错时承担补充责任;如加害人为一般过失或无过失,组织者因其自身过错直接承担责任[26]120。

情形三:组织者有过错,足球活动参加者对自身受伤亦有过错时,适用过失相抵规则。此时,同样还需考虑加害人的情况,如果加害人有故意或重大过失,先在加害人和受害人间过失相抵,组织者承担补充责任;如果加害人为一般过失或无过失,组织者同样因其自身过错直接承担责任,直接与受害人过失相抵。在“薛超案”中,原告并未追究将足球踢到其脸部导致其右眼受伤的对方球员责任,而是追究活动组织者责任。法院认定,薛超作为成年人应在运动中注意保护自己,承担较大的注意义务,其在受伤后继续参赛,自身具有过错,承担损失的主要责任;但组织者亦存在参赛人员信息管理不善、临场伤情判断处理不到位的过错,如现场未配备专业医疗人员,在薛超受伤后未予以及时治疗等,负次要责任⑰。

4.2 未成年人校园足球活动组织者的责任认定校园足球活动是教育的重要内容之一,在教育机构(包括幼儿园、学校和其他教育机构)中经常发生足球伤害纠纷。教育机构需根据《民法典》第1199条、1200条和1201条承担特别的安全保障义务,该义务的对象为十八周岁以下的学生。至于教育机构对成年学生从事足球活动的组织者责任,适用《民法典》第1176条第2款的规定。按照《民法典》第1199条的规定,教育机构对无民事行为能力人在体育活动中的伤害承担过错推定责任,需要证明自身尽到了教育、管理职责;第1200条规定,学校对限制民事行为能力人在体育活动中的伤害未尽到教育、管理职责时,应承担侵权责任。与前述社会足球活动组织者的责任相比,《民法典》对未成年人校园足球活动组织者的责任认定更严格:在举证责任上,教育机构负有对无民事行为能力人尽到教育、管理职责的证明义务,如果不能证明,法律就推定其有过错,对成年人和限制民事行为能力人则无此举证责任;在义务内容上,除一般活动组织者需具有的安全保障义务外,还明确规定了教育和管理的义务。教育机构作为未成年人校园足球活动的组织者,其教育、管理职责主要包括:对足球活动本身的安全教育义务;对足球活动进行合理组织、提供符合安全要求的场地、维护活动现场秩序的组织管理义务;对学生进行足球运动技术及规则的指导教育、在足球活动中随时关注学生动态的指导保护义务;事后及时送医、通知家长等通知救助义务[27]。在“袁佳慧案”中,法院正是因为被告渭南市瑞泉中学在组织学生前往外地参加足球比赛时,没有将受伤的学生及时送医救治,客观上延误了伤者的治疗时机,判定学校没有尽到管理职责⑱。

在《民法典》施行背景下,自甘风险规则作为统帅文体活动的免责事由能否适用于校园足球领域,也颇值得讨论。事实上,我国最早的自甘风险立法即出自学校体育领域,教育部《学生伤害事故处理办法》第12条明确规定,如果学生在对抗性或具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害,学校已经履行了相应职责,行为并无不当的,无法律责任。《民法典》第1176条自甘风险规则的引入即受到此部门规章的深刻影响[2]45。根据最高人民法院对《民法典》第1176条第2款的解释,该款当然也适用于作为未成年人足球活动组织者的教育机构[26]119-120。故根据前文分析,自甘风险即使不能直接作为教育机构行为违法性的阻却事由,也应嵌入不能对教育机构苛以过严的安全保障义务和教育管理义务的理念中。正如持肯定论的学者所言,不能要求一名足球教师按照一些法官要求的那样,在一次几十分钟的足球课中进行长时间的规则、安全教育,那将不是一堂足球课[14]。如果学生在参加学校正常的足球训练活动中受伤,法院就应敢于认定学校无过错⑲。遗憾的是,在《民法典》施行后判决的“孙瑞军案”中,原告在被告西安市阎良区武屯初级中学组织的足球社团成员选拨训练中因作为守门员出击迎球、扑球,嗣后感觉身体不适被送往医院住院治疗,法院并无充分证据即判定被告未尽到教育、管理职责,应对原告损失承担相应的赔偿责任。所以在校园足球领域普及运动伤害的自甘风险理念,不能仅凭有伤害事故就追究学校责任至关重要。

5 《民法典》施行对足球治理提出的新挑战基于以上考察,足球治理在《民法典》时代面临的新挑战主要体现在以下4个方面:

(1)全社会对足球伤害的容忍度逐渐提高,但安全保障义务的标准不能就此降低。《民法典》通过以来,经过各种密集的普法宣传,文体活动自甘风险这一新增规则得到极大普及。这是继罗马法提出运动伤害基于荣誉、勇敢和力量而免责的法律解释路径以来[28],中国民法第一次通过立法植入体育的价值观,有助于全社会特别是足球活动参与者和青少年家长提高对足球伤害的容忍度。当然,这是否有助于降低居高不下的足球伤害民事诉讼案件数量,尚有待观察。尽管如此,这并不意味着可以就此降低安全保障义务的标准。无论是社会足球活动的组织者,还是作为校园足球活动组织主体的学校,自甘风险规则的引入并不能阻却他们行为的违法性,更不能就此认为他们可以减轻赛事安保责任。组织者仍需不断提高对足球活动事前预防、事中管理、事后救助的组织水平,最大限度地防止伤害事故发生。

(2)司法裁判对足球伤害的法律适用日益精细,运动技术合规教育或将在未来的足球治理中扮演重要角色。尽管《民法典》将自甘风险确立为文体活动伤害的免责事由,但这一免责事由不是绝对的,在加害人故意或重大过失情形下并不适用。“彭正案”二审判决的改变即体现出司法机关在足球伤害法律适用中的精细考量。在具体案件中,加害人是否犯规,该犯规究竟是一般犯规还是严重犯规,对于重大过失的认定至关重要。因此,在未来的足球治理中,各级足球协会和各类学校、足球俱乐部有必要加强足球运动技术合规教育,并与司法机关和研究机构合作编制足球运动伤害侵权合规指引,这既有助于法律风险的防范,也有助于足球活动参加者合法权益的有效保障。

(3)足球技术规则专家鉴定机制或可成为未来足球自治与法治互动的重要工具。足球行业是一个高度自治的行业,有自身独特的治理机构与治理机制。一般而言,司法不介入足球行业内部事务,如因犯规判罚、纪律处罚等引发的争议[29]。足球人身伤害侵权则是国家法治管辖的领域,司法对身体、健康等民事权益被侵犯的介入有正当性。然而,法官并不一定是足球专业人士,可能既不懂足球运动规则,更不可能准确区分一般犯规与严重犯规。此时,如“彭正案”所示,足球专业人士(如专业足球运动员、教练员、裁判员等)证明机制的引入将有助于足球纠纷法律适用的准确认定,也体现出国家法治对作为足球自治内容的足球技术规则认定的尊重。当然,即使都是足球专业人士,他们可能主观上对足球技术规则的理解存在差异,也可能代表不同立场,对同一伤害案件出现不同的技术认定。此时,如何建立有公信力的足球技术规则专家鉴定机制,以更好地辅助司法裁判,或将成为未来足球行业自治的新课题。

(4)多元化足球伤害损失分担机制的建立将变得更加紧要和迫切。法律体系从来都是一个整体,制度与制度之间存在相互影响、相互作用的联动关系。《民法典》废除了足球伤害的损失分担机制,引入自甘风险规则以豁免一般过失运动参加者的侵权责任,明确足球活动的组织者在自身无过错时无须担责,这些皆将受害人自身指定为足球伤害的直接承受者。在现代侵权法通过社会保障制度和其他补偿方式分担损害的趋势下,在足球伤害领域建立多元化的损失补救体系就显得日益重要与紧迫。目前,无论是针对未成年人还是成年人的业余足球保险机制仍不健全,前述多个案件显示,即使足球竞赛规程有明确要求,一些足球活动组织者仍怠于为球员购买保险。此外,除了商业保险机制,应在社会足球和校园足球领域探索建立运动意外伤害救济基金[30],在对象特殊的校园足球领域还应通过立法明确强制保险机制,以一揽子解决足球运动参与者的后顾之忧。

①重庆市九龙坡区人民法院(2018)渝0107民初16031号民事判决书。

②重庆市第五中级人民法院(2020)渝05民终723号民事判决书。

①云南省安宁市人民法院(2014)安民初字第292号民事判决书。

①湖南省邵阳市中级人民法院(2017)湘05民终481号民事判决书。

②辽宁省高级人民法院(2021)辽民申185号民事裁定书。

③天津市滨海新区人民法院(2021)津0116民初5125号民事判决书。

①湖南省高级人民法院(2016)湘民申208号民事裁定书。

①广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03民终7720号民事判决书。

②上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民一(民)终字第628号民事判决书。

①陕西省西安市阎良区人民法院(2021)陕0114 民初272 号民事判决书。

①云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院(2020)云25民终1327号民事判决书。

②吉林省抚松县人民法院(2017)吉0621民初2476号民事判决书。

③甘肃省兰州市安宁区人民法院(2016)甘0105民初285号民事判决书。

④陕西省宝鸡市中级人民法院(2019)陕03民终1708号民事判决书。

⑤河北省邯郸市复兴区人民法院(2017)冀0404民初720号民事判决书。

⑥安徽省六安市裕安区人民法院(2020)皖1503民初2410号民事判决书。

⑦北京市第三中级人民法院(2019)京03民终6363号民事判决书。

⑧陕西省渭南市中级人民法院(2020)陕05民终2137号民事判决书。

①云南省盐津县人民法院(2018)云0623民初1613号民事判决书。

| [1] |

王博勋. 民法典侵权责任编草案: 新增规定充实完善侵权责任制度[J].

中国人大, 2019(1): 53-54 (  0) 0)

|

| [2] |

黄薇. 中华人民共和国民法典侵权责任编解读[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020

(  0) 0)

|

| [3] |

张新宝. 中国民法典释评: 侵权责任编[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020

(  0) 0)

|

| [4] |

周友军. 《民法典》侵权责任编的守成与创新[J].

当代法学, 2021, 35(1): 15-25 DOI:10.3969/j.issn.1003-4781.2021.01.002 (  0) 0)

|

| [5] |

王泽鉴. 侵权行为[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009

(  0) 0)

|

| [6] |

程啸. 侵权责任法[M]. 3版. 北京: 法律出版社, 2021

(  0) 0)

|

| [7] |

邹海林, 朱广新. 民法典评注: 侵权责任编[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020

(  0) 0)

|

| [8] |

孟想. 论体育伤害事故侵权责任归责原则[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2019: 12

(  0) 0)

|

| [9] |

柯伟才. 公平责任之反思: 以羽毛球运动员之间的意外伤害案件为例[J].

武汉体育学院学报, 2017, 51(6): 38-42,50 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2017.06.006 (  0) 0)

|

| [10] |

刘可. 学校为何怕开体育课[N]. 北京日报, 2014-04-08(3)

(  0) 0)

|

| [11] |

赵毅. 体育侵权中受害人同意和自甘风险的二元适用: 由“石景山足球伤害案”引发的思考[J].

武汉体育学院学报, 2014, 48(4): 11-15 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2014.04.002 (  0) 0)

|

| [12] |

曾世雄. 损害赔偿法原理[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001: 88

(  0) 0)

|

| [13] |

路云亭. 现代足球: 人类动作镜像的终极美学[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015: 222

(  0) 0)

|

| [14] |

谭小勇. 自甘风险规则适用学校体育伤害侵权的司法价值与挑战[J].

上海体育学院学报, 2020, 44(12): 13-27 (  0) 0)

|

| [15] |

郑佳宁. 竞技体育侵权行为的法律构成[J].

体育学刊, 2015, 22(4): 22-27 DOI:10.3969/j.issn.1006-7116.2015.04.005 (  0) 0)

|

| [16] |

赵毅. 意外事件、共同过失抑或无过失?: “袁甲诉严甲等生命权、健康权、身体权纠纷案”一、二审判决评析[M]//陈小君. 私法研究: 第19卷. 北京: 法律出版社, 2016: 330-334

(  0) 0)

|

| [17] |

黄璐. 社会足球伤害案件的运动技术合规性审查[J].

上海体育学院学报, 2016, 40(3): 46-51 (  0) 0)

|

| [18] |

叶名怡. 重大过失理论的构建[J].

法学研究, 2009, 31(6): 77-90 (  0) 0)

|

| [19] |

韩勇. 《民法典》中的体育自甘风险[J].

体育与科学, 2020, 41(4): 13-26 (  0) 0)

|

| [20] |

张琪, 于涛. 裁判自由裁量权的伦理规治[J].

体育科学, 2015, 35(5): 78-87 (  0) 0)

|

| [21] |

韩勇. 同场竞技运动员间伤害的侵权责任[J].

体育学刊, 2013, 20(1): 48-55 DOI:10.3969/j.issn.1006-7116.2013.01.010 (  0) 0)

|

| [22] |

中国足球协会. 足球竞赛规则2020/2021[M]. 北京: 人民体育出版社, 2021

(  0) 0)

|

| [23] |

刘铁光, 黄志豪. 《民法典》体育活动自甘风险制度构成要件的认定规则[J].

北京体育大学学报, 2021, 44(2): 32-40 (  0) 0)

|

| [24] |

赵毅. 体育伤害自甘风险与过失关系之解释论: 由上海新泾公园篮球伤害案展开[J].

体育成人教育学刊, 2015, 31(3): 6-10, 29 DOI:10.3969/j.issn.1672-268X.2015.03.002 (  0) 0)

|

| [25] |

吴志正. 运动参与者于运动中对他人人身侵害之民事责任[J].

台大法学论丛, 2013(1): 117-169 (  0) 0)

|

| [26] |

最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020

(  0) 0)

|

| [27] |

赵毅, 周金荟. 学校在体育课伤害中负有何种安全保障义务[J].

中国学校体育, 2016(3): 6-8 (  0) 0)

|

| [28] |

赵毅. 运动伤害免责的罗马法基础[J].

体育与科学, 2017, 38(1): 77-83, 120 (  0) 0)

|

| [29] |

赵毅. 法治化进程中的中国足协内部纠纷解决机制: 进展与问题[J].

上海体育学院学报, 2020, 44(6): 12-22 (  0) 0)

|

| [30] |

赵毅, 王扬. 论多元化校园体育伤害救济模式之构建[J].

成都体育学院学报, 2017, 43(6): 115-120 (  0) 0)

|

2022, Vol. 46

2022, Vol. 46