城市化是20世纪上半期西方国家发生的最显著的社会空间形态变化, 这种变化一直延伸至20世纪后半期的发展中国家。我国自20世纪80年代开始进入快速城市化阶段。一些学者认为, 经济竞争和劳动分工产生各种专门的社会群体和组织, 促使人们不得不分别投入一个个无联系的组织、群体和地方, 个人在家庭、学校、工作单位、休闲场所等不同时空的社会生活发生分裂和分隔, 从而弱化了家庭、邻里和朋友这些基本社会群体之间的联络和相互支持。传统的社区在城市化过程中必然经历根本性的结构变化。如果中国城市邻里社区同样出现衰落的趋势, 那么当前以特定地域和特定居住人口为对象投放公共资源的社区建设模式, 作为一项社会政策将来越来越缺乏效率, 而寻求多元化的形式推动城市社区居民的相互联系将成为新的要求。人们对于社会活动参与的兴趣是社会交往形成的一个重要心理机制, 作为“趣缘”的体育群体活动无疑会成为扩展居民生活网络的“无形的社会桥梁”。当前, 体育组织建设成为新的热点, 理解社区形态转变对于社区体育组织建构和基层社会整合具有积极意义。

1 社区研究的双重性:地域与社会网络中的社区空间社区作为正式的学科概念来自于1887年滕尼斯的著作《共同体与社会》(Gemeinschaff und Gesellschaff)。20世纪20年代美国社会学家查尔斯罗·密斯将其翻译成英文, 起初命名为《Fundamental Concepts of Sociology》(《社会学的基本概念》), 而后又将其翻译为《Community and Society》(《社区和社会》)。1933年, 当时正在燕京大学社会学系就读的费孝通等将Community译成“社区”。滕尼斯用二分法把人类群体生活抽象地概括为2种类型, 即共同体与社会。他认为, 共同体的类型主要在自然基础之上的群体里实现, 也可能在小的、历史形成的联合体以及在思想的联合体里实现。共同体可以是基于血缘、地缘和心态而形成的一种社会有机体, 在共同体中, 社会关系的基础是包括情感、传统和共同联系在内的意愿, 表现为人们对本共同体的强烈认同感和归属感。社区既是一种包含“时空坐落”的“地域社会”, 又是具有共同归属感的社会共同体。在我国最早开展社区研究的吴文藻、费孝通等在研究“乡土中国”时, 认为乡土社会重要的特征即精神共同体往往依附于地理共同体。在《江村经济》中, 农村社区的地域特征通常与精神归属在空间上是重叠的。因此, 这一时期, 由于个人的社会关系网络与地域空间的重合, 社区的边界是清晰的。

快速的城市化和人口流动的加快是社区形态变化的重要因素, 城市表现出人口众多、密度高、异质性强的特点[1]。在社会组织形态上表现为次级关系取代初级关系, 亲属纽带减弱, 家庭的社会意义降低, 邻里关系弱化, 社会团结的传统基础被破坏。这种人口频繁的空间移动, 使社区中难以形成稳定的邻里关系。社会竞争性的加剧也破坏了社区的邻里关系, 社会中普遍存在的功利主义和个人主义侵蚀了社区的集体性。在这种情境下, 即使邻里之间能够维持某种互动, 也很难从中产生促使社区居民团结的情感归属和行为动力。在维持人们稳定关系中的亲属、朋友、同事等关系与社区的地域性并不存在必然的联系, 因此, 社区作为共同体的性质弱化了, 情感归属和价值认同的范围并不限于社区, 个人的社会关系溢出社区地域范围。韦尔曼提出, 在现代大都市中, 社区的边界不应以邻里的空间范围划分, 而应依据个人的社会联系构成的社会网络范围来划分, 即“个人的社会网络就是社区”[2]。这种理论视角是将以往对邻里、亲密关系、地域性社区生活等传统研究范畴转移到个体的社会关系与社会网络中, 在本质上社区成为一种由个人关系网络构成的共同体。社会网络分析作为一种综合范式, 集中关注作为持久社会结构一部分的社会关系的形式[3], 由此形成了以“地域”和“网络”为空间的2种社区研究范式。

2 传统的社区体育组织建构路径空间、权力和日常生活的互动是社区基本的运作逻辑。在城市中, 空间不仅仅是芝加哥学派认为的区位, 或结构马克思主义、新政治经济学学者所认为的容纳各种资源和社会关系的容器, 还是一种社会关系的布局和社会变化的工具, 是共同生活以及权力运作的基本形式; 而邻里可以被看作是居住聚居区内一种通过人际关系网络建构的“空间和地方的文化”, 这种空间的建构与权力有着不可分割的关系。因此, 社区是“国家性”和“社会性”交集的空间, 社区体育组织同样深受这种基本运作逻辑的影响。

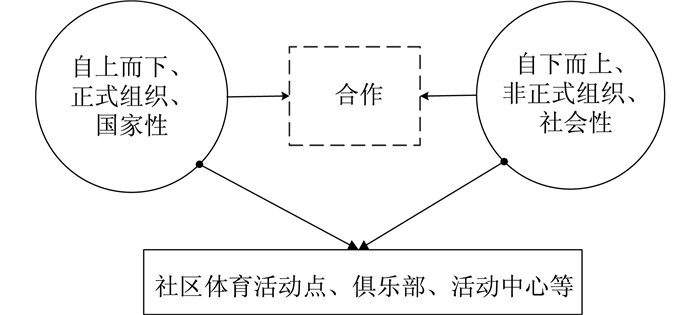

在以地域空间为特征的传统社区内, 体育组织以2条路径进行建构:一是依托属地管理的行政组织自上而下建构的体现国家性的正式体育组织, 如社区文体委员会、在体育部门登记的全民健身团队等; 二是由社区自发、自下而上发育的体现社会性的非正式体育组织, 如社区秧歌队、腰鼓队、广场舞等(图 1)。

|

图 1 传统社区体育组织建构示意 Figure 1 Construction of traditional community sports organization |

无论是正式体育组织还是非正式体育组织, 参与者多为本社区成员, 参与者的行为都发生在社区有限的空间内, 如社区的体育活动点、俱乐部和活动中心等, 在这一区域内, 国家性和社会性相互纠结, 合法性与自发性的矛盾时而会因为场地空间等原因发生冲突。因而, 两者调和矛盾、和谐发展符合国家和社会的需要。随着人们对体育需求的多元化, 政府垄断公共资源的发展模式越来越缺乏活力。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:加快服务型政府的建设, 不断增强社会活力, 推进文化体制机制创新, 创新社会治理体制。这加快了由国家管理向国家治理的转变, 形成政府负责、公众参与的社会管理格局。在这一目标下, 政府和社会不再是管理和被管理的关系, 而是一种新型的合作关系。如当前正在努力探索的政府向体育社会组织购买公共服务的发展模型就是这种新型合作关系的体现。即便如此, 社区体育组织也面临着社区形态转变带来的一些挑战。

3 城市社区体育组织建构的困境 3.1 传统社区的衰落:基层社会的“原子态”自20世纪90年代后, 城市社会结构随着改革开放及快速城市化进程而改变, 一大批新型的社区在各地不断涌现, 人们在居住条件得到极大改善后发现, 在这种新型社区中, 邻里关系已基本不存在, 居民之间缺乏互动, 甚至互不相识。传统社区中那种频繁的互动离人们远去, 人们对社区之中自己家门以外的部分已经不再有拥有感和归属感。这种居民相互陌生、家庭背景差异大、相互关系疏离的状态, 被称为“原子态”[4]。有学者[5]认为, 社区不是一个地域社会生活共同体, 而是一个国家治理单元。由居委会参与的主要是个体化的离散参与, 参与过程也大多是执行党和国家的政策, 实现社会控制目标。这在一定程度上既未让社区居民产生一种超越个体利益的公民精神和因参与了社会改造过程而发生的主体性, 也抑制了自主性的社会发育。从2015年全民健身活动调查结果看, 20岁以上人群参与体育锻炼的形式主要以个人为主(38.3%), 参与社区体育组织的仅占7.3%, 在不参加体育锻炼的原因里“缺乏组织”的占3.5%。可见, 社区居民参与社区体育组织的兴趣和预期并不是很强烈, 与社区的离散现状基本一致, 自上而下的社区体育组织越来越缺乏凝聚力和认同。自下而上的非正式体育组织或草根体育组织的生存对体育精英分子或骨干分子具有很强的依赖性[6], 存在合法性问题。帕特南在《独自打保龄》一书中, 通过大量的数据论证了公民社区参与的衰落, 虽然造成这种现象的原因可能是复杂的, 一起走进俱乐部从事集体活动的人数在持续下降却是事实。

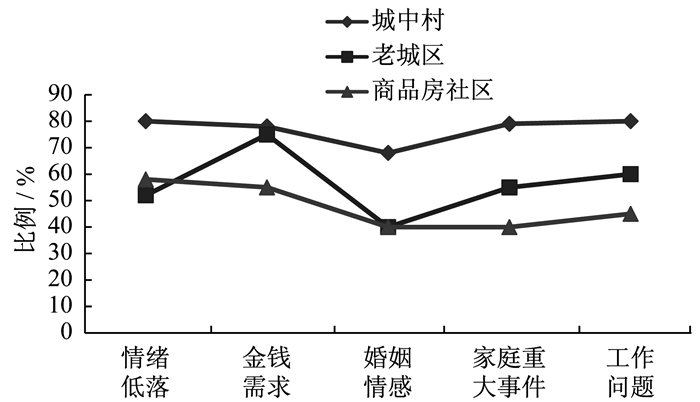

3.2 社区形态的转变:社会关系的外溢在传统西方经典社会学理论视野中, 个人的社会网络空间与地域空间是重合的, 社区具有清晰的边界。费孝通先生认为, 地缘关系以亲缘关系为基础, 因此中国传统社会中的社区也是个人社会网络空间与特定地域空间的重合体。当前, 我国在转型期社区形态出现了新的变化:个人的社会网络空间超越了特定的地域空间, 居民的社会网和认同与他们所居住特定地域的社区表现出不同的重合度。黎熙元等[7]对广州城中村、老城区、商品房社区3类社区中社区成员的网络关系研究发现(图 2):从中国城市发展的历史来看, 城中村、老城区和商品房社区经历城市化的时间和程度渐次递增, 社区的异质性也渐次增强, 表明随着城市化程度的加深和异质性的增强, 个人关系逐渐超越社区的范围, 来自邻里关系的社会支持减弱。因此, 可以认为, 邻里关系不仅仅是一个地域性关系, 也是一个包含了多重社会关系的群体, 而这个群体在社会转型的过程中, 由于人口、社会环境和居住条件的变化, 由一个地域性社区内逐渐向社区外扩展[8]。

|

图 2 同一社区的网络成员比例 Figure 2 Percentage of network members in the same community |

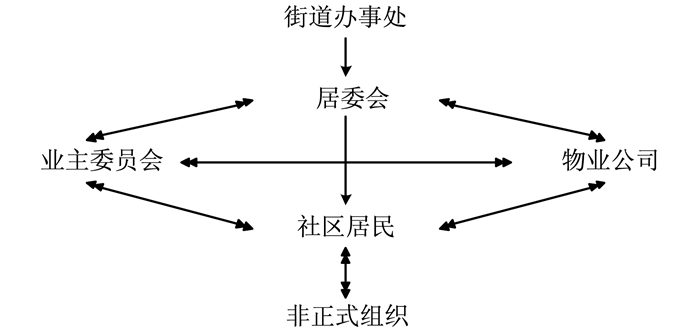

随着城市经济体制改革的深化, 城市管理从“单位包干制”向“社区自理制”转型, 基层社区生活越来越显露出社会性, 特别是商品房改革后, 社区的权力结构从居委会的“单权力格局”[9]向居委会、业主委员会、物业公司“三驾马车”[10]的“多元权力格局”转变。从图 3可以看出, 代表业主的组织已经不再只是居委会, 业主委员会成为社区居民新的代表, 邻里的认同出现了多元化的趋势。在这种结构下, 代表国家权力的居委会对社区居民的动员、组织能力减弱, 居民与居委会之间的互动和认同逐渐降低, 自下而上的自组织的发育和成长成为可能。因此, 传统体制下的“命令式”单向关系模式正在向“协商式”的多向关系模式转变, 在社区自治的张力下, 社区行政组织应重新认识组织和动员社区居民的模式。

|

图 3 社区权力运作结构的变化 Figure 3 Changes in the functioning structure of community power |

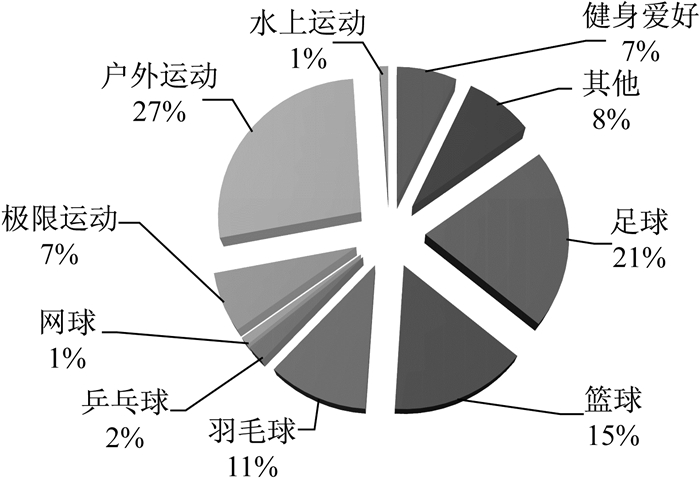

1946年第一台计算机“ENIAC”诞生于美国宾夕法尼亚大学。20世纪60年代后期出现多机之间的信息交换, 计算机和互联网的结合开启了一个新的时代。当前, 微信用户已突破6.5亿, Facebook全球用户已达13.2亿, 虚拟社区和社交媒体的出现为人们的交流提供了一种全新的方式, 并逐渐改变了人们的生活方式。传统的社区理论认为, 居住在不同地域的人们之间由于缺乏密切的、经常性的联系, 很难形成关系密切的生活共同体, 但以互联网为代表的新的信息技术的出现, 使不同地域的人们之间发生经常性联系出现了可能性, 这也为跨地域之间的生活共同体的形成创造了条件。图 4关于200人以上腾讯体育联盟Q群的类型统计结果显示[11], 与其他虚拟社区不同的是, 体育虚拟社区往往需要依托现实的体育设施进行线下的互动, 因此在现实中, 必须具有一定的“组织”结构和秩序, 活动的地点可以是固定的, 也可以是不断变化的, 组织成员往往跨不同地域空间的因共同兴趣而聚集在一起。因此, 体育虚拟社区具有其他虚拟社区和社区非正式组织的“双重性”。

|

图 4 腾讯体育联盟Q群的类型统计结果[11] Figure 4 Types of Q group of the tencent sports association |

社区一直是社会学的一个重要研究议题, 工业化和城市化过程中, 建立在邻里共同体基础上的传统社区理论发展成2个相互对立的学术传统:以齐美尔、沃思等为代表的“社区失落论”和刘易斯、费舍尔等为代表的“社区继存论”。与以地域为基础的传统社区理论不同, 韦尔曼另辟蹊径, 改变将群体或邻里边界作为真实的社区边界, 提出了社区研究的新视角——个人社会网络。他认为社区研究的重点在于研究个体的社会网络与亲密关系, 这才能在真正意义上构成个体的“个人社区”[8]。费孝通先生根据中国传统社会的特点, 提出了“差序格局”的概念描述乡土社会中亲疏远近的社会关系格局。随着社会的现代化进程加快, 这一理论不断受到挑战。

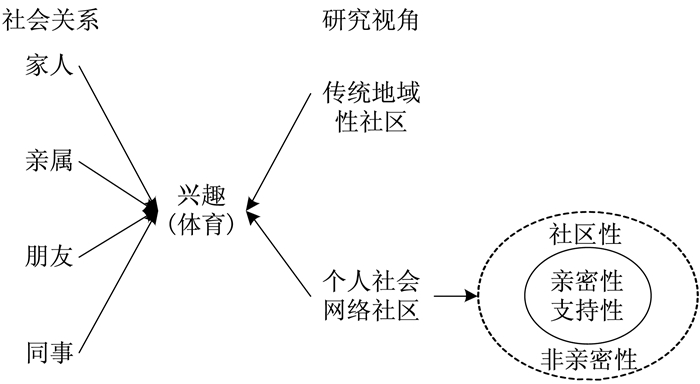

宦菁[12]在考察了南京某社区后发现, 通过各种活动, 社区居民对原有的乡土文化存在依赖, 同时也在改造着社区的传统社会关系网络。如在高楼大厦下面或社区公园进行的“群体聚集参与”活动, 对于从熟人社会的单位制走向陌生异质性的社区社会具有积极的意义。散落在城市楼宇间的社区体育既具有传统的乡土文化气息, 也受到城市社会结构的影响而具有城市性。这些群体性的互动参与者往往来自于不同的社区, 因“趣”而结“缘”, 形成了具有一定结构的群体或组织。在社区居民日常生活的社会网络和社区性互动中, 兴趣是社会交往形成的一个重要的心理机制, 而作为“趣缘”的体育对搭建居民互动中“无形的桥梁”具有重要的意义。这些组织联系着不同的社会关系, 这种网络化的社会关系成为社区体育组织研究的焦点和背景。目前, 城市社区体育管理还主要以属地管理为主, 如何应对社区形态的转变, 是社区体育组织理论和实践的新课题。随着人们对体育需求的日益增加和多样化, 以体育为媒介沟通个人的地域性空间和社会关系网络空间成为可能(图 5)。因此, 在研究社区体育组织时, 除了强调传统地域性社区, 还应从个人社会关系网络空间重新审视社区体育组织的研究。

|

图 5 社区体育组织研究视角 Figure 5 Research perspective of community sports organizations |

“熟人社会”是传统中国的显著特点, 人与人之间关系简单、融洽与和谐。在费孝通先生《江村经济》中所描述的充满了田园风味的写意风景画中, 人们的日子恬淡而宁静, 但这一道迷人的风景是否在远去呢?显然, 与城市空间距离相比, 人与人之间的社会空间距离更为疏远。近年来, 城市公园备受市民青睐[13], 也在一定程度上弥补了这种空间隔阂。公园不仅成为人们健身的地方, 更成为一个交往场所, 人们在公园内外保持着自发的互动交往, 重塑着社会关系, 增强了社区的归属感和认同感。正像Harvey[14]所言:“问题不在于什么是社会空间, 而是在于空间是如何塑造人们的行为, 人们是如何有意识地改变空间, 以使它更适于自己的行为, 其中的社会关系是如何发生变化的。”因此, 城市规划建设中在建设大型的景观公园之外, 应学习纽约的《小公园法》、东京住宅和都市两大类五小类的公园系统, 结合居住小区的分布, 建设密度适宜、可达性高的小公园。社区管理机构应将健身设施重点投入这些可达性高、使用便利的小公园系统中。同时, 利用公园中老年居民互动性强的特点, 培育一定数量的老年人健身“精英”, 发挥他们的核心带领作用, 从而带动不同家庭成员之间的互动, 逐渐建立起人们对“熟人社会”的情感诉求和社区认同, 使社区健身组织可持续地发挥作用。

4.3 充分考虑体育需求的差异:分层现象“如果我们要理解社会和文化, 就必须从实际存在着的各分立群体间的差别着手, 而不是从基于单一视角得出的一些简单概括入手”[15], 韦伯用分层理论解释了社会个体之间的差异性。这一因年龄、学历、职业等因素的差异性导致对体育需求的多样化表现为体育参与的分层现象, 在城市公共空间中的健身群体又多为中老年人群, 社区尚缺乏符合中产阶层特征的健身组织与个性化健身设施及项目。中产阶层在维持社会稳定和繁荣体育市场中具有无可替代的作用, 显然目前社区体育组织的单一化供给模式无法满足这种需求, 并且“有限政府”决定了政府只能提供基本的体育服务。特别是社区居委会在社区动员中力量的减弱后, 社区体育组织应协调各小区业委会、物业公司和辖区内的健身机构, 通过提供政府、市场、社会多元化的体育服务满足群众的多元化体育需求。

4.4 以“趣缘”为纽带, 建构“脱域”体育组织在传统社会共同体地位下降和作用减弱时, 一种以某种兴趣为纽带的“趣缘”共同体在社会中逐渐扮演越来越重要的角色。“趣缘”群体重塑集体意识和亲密关系, 在一定程度上弥补了“后单位”时代传统社会共同体的缺失, 对于基层社会整合具有重要的价值。曹立志在对垂钓群体的研究中发现, 垂钓成员具有较强的异质性和“脱域”社区的特征。实际上, 像垂钓、骑行等以社区内的自然环境、公共空间为载体的运动项目多存在“脱域”现象, 而这一类非正式的体育组织成员往往具有较强的认同感和稳定性, 与地域社区强调地域要素不同的是, “脱域”社区强调的是情感要素。无论对于哪种社区类型, 脱离情感说地域或脱离地域说情感都是不现实的, 两者应互为补充。因此, 社区管理部门应根据辖区内的自然环境和公共空间, 有针对性地建立跨域社区体育组织, 提高组织和物质资源的投放效率。

4.5 互联网+时代的社区体育组织模式:连接线上互动与线下参与互联网+时代的网络体育组织通过“线上”“线下”的互动, 实现了跨区域、虚拟个体身份参与体育的诉求, 但同时也存在着诸如组织稳定性差、组织成员之间信任脆弱、缺乏规范制度的约束等问题。虚拟环境中的互动应转化为现实环境中的体育参与。体育场地设施是最基本的问题, 自发性组织面临的组织合法性身份缺失等都是其自身无法解决的实际问题, 这一系列问题都需要社区等组织的介入、协调才能解决。特别是当前“健康中国”的建设需要广大群众在全民健身中的实际参与, 这就要求社区应转换思路, 对辖区内学校、公共设施进行科学规划, 让“线上”的互动能够“落地”, 对组织制度健全、成员稳定的自发性组织给予一定的合法性, 有利于促进网络体育组织的可持续发展。

5 结束语那种边界清晰、能够在空间层面明确界定的社会支持, 以及具有地域归属感性质的社群观念和文化认同等要素构成的社区, 在历史上也不一定是普遍存在的, 而且在当今的工业国家里无疑已消失无踪。与帕特南对社区衰落的悲观态度相反的是, 卡斯特乐观地认为, 人们将会抗拒个体化和社会原子化的过程, 而更愿意在那些不断产生归属感、文化认同的共同体组织中汇聚到一起, 这也使社区转变形式下社区体育组织的建构成为可能, 而体育参与对社区共同体的建立同样具有积极作用。因此, 在国家社会治理转型、加快建设服务型政府以及建设“健康中国”的战略背景下, 基层社区体育组织建构面临困境与挑战, 应转换思路, 适应新的需求, 促进群众体育的繁荣发展和基层社会的整合。

| [1] |

Wirth L. Urbanism as a way of lifes[J].

American Journal of Sociology, 1938, 44: 230-335 ( 0) 0)

|

| [2] |

Wellman B.

Studying personal communities[M]. .

( 0) 0)

|

| [3] |

Wellman B.

Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1981: 281.

( 0) 0)

|

| [4] |

孙立平.

转型与断裂——改革以来中国社会结构的变迁[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 6.

( 0) 0)

|

| [5] |

杨敏. 作为国家治理单元的社区[J].

社会学研究, 2007(4): 137-164 ( 0) 0)

|

| [6] |

胡科, 虞重干. 基层社区体育组织建设思考[J].

体育文化导刊, 2012(3): 36-39 ( 0) 0)

|

| [7] |

黎熙元, 陈福平. 社区辩论:转型期中国城市社区的形态转变[J].

社会, 2008(2): 192-215 ( 0) 0)

|

| [8] |

陈福平, 黎熙元. 当代社区的两种空间:地域与社会网络[J].

社会, 2008(5): 41-57 ( 0) 0)

|

| [9] |

康晓光.

权力的转移——转型时期中国权力格局的变迁[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1999: 182.

( 0) 0)

|

| [10] |

李友梅. 基层社区组织的实际生活方式:对上海康健社区实地调查的初步认识[J].

社会学研究, 2002(4): 15-23 ( 0) 0)

|

| [11] |

陈克. 基于网络的体育虚拟社区研究[J].

中国教育信息化, 2012(9): 8-10 ( 0) 0)

|

| [12] |

宦菁. 南京春江新城社区生活研究[M]//张鸿雁. 城市角落与记忆. 南京: 东南大学出版社, 2008: 26

( 0) 0)

|

| [13] |

孙风林. 一个公园休闲体育的历时性生态学考察与分析[J].

体育科学, 2015, 35(5): 16-28 ( 0) 0)

|

| [14] |

Harvey D.The urbanization of capital[M].Basil Blackwell Ltd, 1985:120-138

( 0) 0)

|

| [15] |

柯林斯. 发现社会[M]. 李霞, 译. 北京: 商务印书馆, 2014: 192

( 0) 0)

|

2017, Vol. 41

2017, Vol. 41