在经济飞速发展、体育强国建设深度推进、竞技体育发展方式转型、竞技体育后备人才根基不足的背景下, 探讨我国竞技体育后备人才多元培养模式不仅是竞技体育可持续发展的要求, 更是推进体育深化改革, 促进全民健康, 提升后备人才人群获得感, 实现体育强国战略目标的重要举措。竞技体育后备人才培养是体育发展领域的常态性话题, 学界和业界有诸多探讨, 但并未改变当前我国竞技体育后备人才萎缩的局面。我国传统的竞技体育发展模式及其封闭式的“三级训练网络”人才选拔体系已出现逐渐式微的态势, 基层少体校的数量和在校人数规模均在缩减, 严重影响了我国竞技体育的可持续发展。因此, 本文基于经济基础变化、一元培养模式的挑战和现有多元化培养探索存在的不足等, 提出我国竞技体育后备人才多元化培养模式与优化策略, 为促进我国竞技体育的良性发展提供参考。

1 研究缘由 1.1 竞技体育后备人才培养上层建筑适应经济基础变化的需要2016年我国GDP总量达74.4万亿元, 增速达6.7%, 人均GDP达8 865.999美元(约合55 412.493 75元人民币), 排在世界第69位, 进入世界中等收入国家行列。城镇居民人均可支配收入从2003年的8 472元跃升至2016年33 616元, 复合年均增长率达11.18%, 居民整体消费能力不断增强[1]。经济基础决定上层建筑, 经济的发展为我国职业体育、家庭体育、社会体育的发展注入了强大的动力, 也为竞技体育后备人才的培养多元化提供了强有力的基础性支撑。伴随体育产业的发展, 竞技体育凸显的经济价值得到了越来越多的市场主体的认知; 职业体育方兴未艾并正在创造越来越多的就业机会, 对家长和青少年个体的吸引力正在逐渐形成; 伴随经济的发展, 各类体育社会组织也在不断成长壮大, 这些都为竞技体育后备人才的多元培养提供了支持。国家体育总局在顶层设计上也做出了适应性的调整, 《青少年体育发展十三五规划》[2]提出:“建立多元化青少年体育发展资金筹集机制, 优化投融资引导政策, 拓宽社会资源进入青少年体育领域的途径, 引导社会力量支持发展青少年体育。积极推动财税相关优惠政策的落实和完善, 引导社会力量捐助、捐赠和出资兴办青少年体育事业。”

1.2 我国面临东京奥运会和北京冬奥会的时代使命我国竞技体育将面临2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会的双重考验。夏季奥运会和冬季奥运会都是竞技水平最高、综合影响力最大的体育赛事, 是和平时期国家间相互交流、相互竞争, 彰显综合国力的重要平台。在夏季奥运会舞台上, 2008年中国体育军团取得了51金的历史最好成绩; 2012年伦敦奥运会取得38金的境外历史最好成绩, 在世界体坛引起广泛关注。在2016年里约奥运会上, 中国军团仅取得26金, 降到2000年以来最低点。虽然人们已经开始摒弃“唯金牌论”, 但国民金牌情结依然存在, 我国的竞技体育依然承载着彰显国家实力、弘扬民族正气、提振民族精神的使命。2020年东京奥运会的东道主日本在很多优势项目上与我国有着极强的同质性, 且制定了围绕奥运会的类似于我国“奥运争光计划”的“奥运锦旗计划”, 力求在奥运会上夺得30枚金牌, 挤进“第一阵营”。2022年冬奥会将在北京举办, 我国的冬奥项目历来属于弱势领域, 基于此, 国家提出了全面参赛的目标。这对我国无疑是一大挑战, 而当前我国暴露的竞技体育后备人才问题是影响两大赛事任务的重要因素。因此, 如何突破竞技体育后备人才发展的瓶颈, 激发更多元主体的活力, 对于更好地完成大赛使命, 促进竞技体育可持续发展具有积极的意义。

1.3 竞技体育举国体制“一元培养”模式面临诸多挑战我国在竞技体育领域长期实行举国体制的“一元化”后备人才培养制度, 其围绕国家竞技体育发展战略, 集中有限的人力、物力、财力发展竞技体育后备力量, 为促进我国竞技体育的发展起到了不可替代的作用, 做出了积极的贡献。在这一制度下形成了“体育传统学校(中小学运动队)——体育运动学校(业余运动体校)——国家集训队和各省专业队”的“三级训练网”, 在资源匮乏的时代彰显出较高的人才培养效率。随着我国经济的快速发展, 竞技体育发展环境的变化, 这一制度体现出基层训练人数萎缩、运动人才培养低效、学训矛盾突出、运动员出路堪忧、过早专业化影响运动寿命、兴奋剂滥用等一系列问题。基层体校在规模上持续快速缩减, 1990年我国有3 687所体校, 到2000年只有2 679所, 而到了2010年则只有2 112所, 规模萎缩速度惊人, 严重影响了我国竞技体育后备人才队伍的稳定[3]。坚持并完善竞技体育举国体制是我国竞技体育为国争光, 实现体育强国建设目标, 促进全民健康的有效做法, 因此, 应构建举国体制与市场机制相结合的充满活力、高效有序的竞技体育后备人才培养体制、机制, 推进政事分开、事企分开、管办分离, 形成竞技体育后备人才培养中的“小政府、强社团、大社会”的体育发展格局。

1.4 对竞技体育后备人才“多元培养”的探索不足近些年在我国竞技体育后备人才发展中出现了一些积极的探索, 总结来看主要有以下几种模式:①清华大学“体教结合”的一条龙模式。清华大学在其附属中学开办了“马约翰”体育特长班, 从中学阶段开始选拔培养优秀的体育人才, 并通过直通清华大学的“名校”品牌吸引力吸引生源, 曾经培养出一批优秀运动员, 但由于各种原因未能延续。②家庭培养的丁俊晖模式。这种家庭投入的方式, 使丁俊晖在斯诺克项目上达到世界水平, 成为家庭培养的典范。③市场主导的温州模式。温州模式是在经济发达地区, 多元主体结合民办教育, 遵循实用和效益导向, 按需办学, 建立的体育后备人才培养方式[4]。④职业体育的青训模式。自1993年我国进行职业体育的市场化改革以来, 国家相关政策文件和一些俱乐部开始了青训体系的构建, 尤其是在近几年的足球领域, 不仅俱乐部自身, 诸多的市场资本也参与青训体系建设。关于竞技体育后备人才培养方式的探索取得了一定的经验, 但在发展中也存在一些不足。

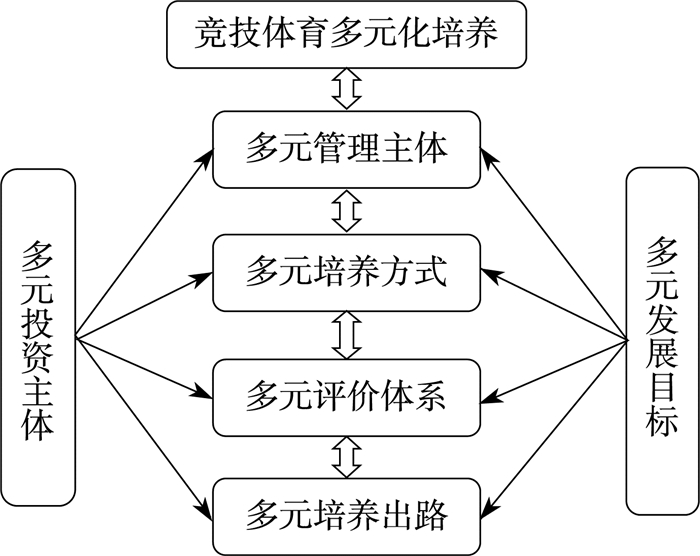

2 我国竞技体育后备人才多元化培养模式我国竞技体育后备人才多元化培养模式理应在培养主体、发展目标、投资主体、培养方式、评价导向、培养出路等方面实现多元化(图 1)。

|

图 1 我国竞技体育后备人才多元化培养模式 Figure 1 The diversified cultivation mode of China competitive sports reserve talents |

竞技体育后备人才培养在一定历史时期是以输送竞技能力出众的优秀运动人才, 竞技夺标为唯一目的。在这一目标导向下基层教练员为了能够让运动员更快地出成绩, 为自己争名誉、拿奖金、出政绩, 完全以运动员的竞技成绩为目标和行为导向。在日常的学习、训练、生活中表现出“重训练、轻文化”的行为导向, 每天把大量的时间集中在训练上, 忽略学生的文化学习和不同阶段学生的身心发展特点, 有的教练员甚至铤而走险, 让学生在不同的选拔或比赛中服用兴奋剂, 导致学生运动员的身心不健全, 同时也对其未来发展产生了不良的影响。竞技体育后备人才多元化培养模式首先要在目标导向上呈现多元的状态, 虽然竞技体育后备人才指向的是为高层次竞技领域输送优质的运动人才, 但对优秀的界定不应仅仅局限于竞技水平单一的优秀, 而应考虑文化、人格、竞技等多维度的优秀, 是一种全面的综合性优秀。正如法国、德国、英国、美国等国家在竞技体育后备人才培养的过程中首要考虑的是“全人”的培养, 体育被作为育人的有效手段, 而不是片面追求竞技成绩的短期“超群”。

2.2 投资主体多元我国竞技体育的发展采用的是典型的政府主导的发展模式——举国体制, 在特定的历史时期为了在国际体育舞台上争金夺银、为国争光, 在资源相对匮乏、竞技体育基础薄弱、其他主体力量极为薄弱的情况下, 采取这一模式有着历史的必然性, 且创造了巨大的成绩。在举国体制的制度设计下, 竞技体育的发展几乎完全依靠政府的财政投入, 然而随着我国经济的飞速发展, 市场经济地位的确立、社会力量的崛起、竞技体育多元功能的彰显, 竞技体育后备人才培养政府一元投资的合理性和有效性不断受到质疑。同时, 体育的育人价值、产业价值日渐得到认同, 社会主体、家庭主体、职业主体等对竞技体育后备人才的培养基于不同的目的有了不同的投入, 为竞技体育后备人才多元培养提供了可能。竞技体育后备人才多元培养理应实现投资主体的多元化, 充分调动学校、家庭、社团、职业等主体的投资意愿, 鼓励社会力量投资兴办体育。

2.3 管理主体多元管理主体在整个培养体系中起到引领、执行、监督、评价等的综合作用。在举国体制的制度设计下, 竞技体育后备人才的培养被列入公共服务的范畴, 由于公共产品的非竞争性和非排他性, 国家成为这一服务理所当然的供给主体。由于市场、社会等力量的薄弱, 国家成为了唯一的供给主体, 自然国家(政府行政力量)就成为竞技体育发展唯一管理主体。无论是政策的制定、日常的监督管理、绩效的考核评价等都依靠政府行政力量, 形成了竞技体育后备人才培养领域的“全能型政府”的局面。从国际发展的经验看, 全能型政府存在着一些弊端, 政府的机构臃肿, “既当裁判员又当运动员”带来的公允性缺失, 政府存在着失灵问题等, 在竞技体育领域亦是如此。因此, 竞技体育后备人才的多元化培养模式理应包含多元化的管理主体, 当然这一多元化并不是对“政府主导”的排斥。无论如何构建多元主体, 其利益的协调、资源的整合还需要一个主导性的力量, 从目前来看, 政府依然是最合法、合理和合力的部门, 因此, 应构建“政府+社会+学校+市场+家庭”的多元管理体系。各管理主体能够更好地传达自身的利益诉求, 同时对其他的主体形成有效的监督, 促进整个后备人才培养综合效益的达成。

2.4 培养方式多元在原有的竞技体育后备人才培养体系中呈现出相对封闭的培养方式, 运动员在少体校、体校、三线队、二线队、专业队等阶段大都处于较为封闭的“圈养模式”。在多元化的培养模式中由于投资主体、价值取向、管理主体的多元, 相应的在培养方式上也应体现多元化的特征。例如, “教体结合”模式将体育作为培养健全人格的重要手段, 将体育后备人才的培养融入教育中; 职业体育青训体系模式将体育后备人才培养纳入职业体育发展的整体体系, 发展相应的后备梯队运动学校, 并开展多层次的跨域、跨境交流等; 家庭培养模式基于子女的兴趣爱好和天赋进行有针对性的培养, 出资聘请教练员、参加各类赛事等; 社团(俱乐部)等模式, 通过会员制等以社团(俱乐部)等为载体, 积极吸引、组织青少年参与各类体育运动, 培养兴趣、提升水平、参与各类比赛等。通过多种培养方式的探索、尝试, 真正调动多元主体的力量和积极性, 形成竞技体育后备人才培养的“散养模式”, 突破一元模式的困境。

2.5 评价导向多元竞技体育后备人才的培养一直以来以“成绩导向”为唯一的评价标准, 各层级的教练员、业余体校、体育运动学校等以输送的运动员和各级各类比赛的名次为政绩考核的主要甚至是唯一的依据。在单一的评价导向下, 运动员的竞技成绩成为唯一的追求目标, 其文化学习、适龄的多元发展需要等便被置于完全边缘的位置, 也就造成了各级各类体育运动学校学生的文化贫瘠的现象。众多体校出来的学生文化成绩极度匮乏, 严重影响未来的就业, 而多元化后备人才培养体系应确立评价导向的多元化定位, 在评价中打破“唯竞技能力是从”的一元化思维, 将青少年置于“全人”发展的视角, 既要考核运动员的运动技能提升, 更要考核运动员的文化层次、心理素养等基本素养的发展。竞技体育后备人才的多元化培养应构建多元化的评价体系, 包括多元化的评价主体(行政主体、学校主体、职业主体、家庭主体、社团组织等), 多元化的评价指标(竞技成绩、文化成绩、人格素养、职业能力等), 多元化的激励机制等, 在各主要评价指标领域应给予均衡性的激励政策和制度设计, 不能过于偏颇。

2.6 培养出路多元当前我国竞技体育传统的三级训练网络的基础出现了严重的萎缩现象, 很重要的原因是原有的各级各类体校的各类优惠和待遇已经渐渐失去了吸引力。如在早期进入各级各类体校能够在吃、穿、住等方面得到很大的补助, 在经济较为贫弱、诸多家庭生活极度拮据的时代, 对于很多的家庭, 尤其是农村家庭具有强大的吸引力, 很多家庭愿意甚至想方设法把子女送到体校, 不仅能够解决子女的抚养问题, 还有成名的“诱惑”。随着经济水平的提升, 人们可支配收入的不断增长, 独生子女时代的到来, 诸多家庭在子女的基本养育方面已经不再有困难, 而且很多家庭基本都是独生子女, “四位老人+两位父母”宠爱一个子女, 不再愿意他们进行“痛苦”的体育训练; 同时我国竞技体育训练的出路较窄, 这些都严重影响了我国竞技体育后备人才的吸引力。因此, 多元化的竞技体育后备人才培养模式应构建多元化的人才出路, 畅通教育体系的升学机制, 优化职业体育对竞技体育人才的吸引力, 提升体育类企业、培训市场等对运动人才的吸聚力等, 形成多元化的人才培养出路, 提升竞技体育后备领域对各类人才的吸引力。

3 我国竞技体育后备人才多元化培养的状态推进竞技体育后备人才多元化培养模式的主要力量是各类可能性主体, 从目前来看, 我国主要存在学校主体、市场主体(职业体育)、社会主体(社团、俱乐部)、家庭主体等多元参与主体。教体融合模式在我国已经试行多年, 职业体育发展也走过了20多年, 其效果并不能够让人满意, 对于各类主体的现实情况我们做一概要性梳理, 以更好地发挥多元主体作用, 推进多元化模式效果的达成。

3.1 学校主体的“虚”早在1985年教育部便提出了高校试办高水平运动队的主张, 但经过多年的发展, 竞技体育后备人才在教育系统并未形成良性的运转状态。无论是对职业体育还是对国家队等, 学校对竞技人才的贡献率非常低。究其因, 学校体育的发展中存在一些基本的现实障碍:①应试教育的现实约束。各级各类学校以应试教育为指挥棒, 学校的升学率是社会、家长评价学校好坏的重要甚至唯一指标, 导致“校长、家长”片面地重视学生的文化成绩, 体育被视为玩物丧志、不务正业。②人才培养的倒置。竞技体育人才的学校培养最初是希望通过贯通“小学—初中—高中—大学”的学校体系从基层向高层次不断输送优质的竞技体育人才, 大学处于学校培养体系的顶峰, 其再向国家队体系和职业体育体系输送优秀人才; 然而经过多年的发展, 大学成了顶级运动员退役安置的承载对象, 不是向外输出而是逆向输入, 未能有效发挥培养人才的功能。③学校培养中的学训矛盾一直未能有效解决[5]。竞技体育后备人才的培养离不开必要的训练时间, 与一般的学生相比势必会挤占一定的文化学习时间, 而这一问题在我国学校系统中一直未能妥善解决, 这些因素严重制约了学校主体在竞技体育后备人才培养中作用的发挥。

3.2 市场主体的“异”市场主体尤其是职业体育的发展是一国竞技体育发展的强大引擎, 通过职业体育的发展能够创造大量的体育岗位, 如高水平的运动员、职业体育的管理者、场馆的运营者、赛事展示创意者、体育传播者等。自红山口会议我国足球进行职业化改革以来, 以足球为代表的职业体育改革已经走过了25年, 中国足球超级联赛和CBA已经发展成为较好的职业联赛。尤其是2014年国务院46号文件发布以来, 整个体育产业领域跨越式发展, 体奥动力以5年80亿元的价格购入中超2016—2020年的媒体版权, 表现出了一种狂热的态势。在狂热的表象背后我们应该保持客观的心态, 我国职业体育的发展本意是聚焦于竞技体育的发展还是进行“商业”的追逐。当然职业体育本身是逐利的, 但我们想强调的是是否存在异化的问题, 如近些年我国足球领域的疯狂引援、聘任外教等, 这些行为更多的是一种资本的运作和炒作, 相较而言对俱乐部后备人才的培养重视不够[6]。从后备人才培养和竞技体育健康发展维度看, 职业体育的发展都存在着不同程度的异化问题, 妨碍了后备人才的储备与发展。

3.3 社会主体的“弱”俱乐部、社团组织在德国、法国、英国等国家是重要的竞技体育后备人才培养载体。如德国青少年体育俱乐部是初级后备人才的重要依托, 德国拥有9.1万个各类体育俱乐部, 约有2 470万注册会员, 占其人口的30%左右, 项目广泛分布于足球、网球、体操等项目[7]。在澳大利亚竞技体育后备人才的基础是地方俱乐部、中小学等, 俱乐部在后备人才培养中承担着重要的职能。美国学校和协会是重要的后备人才培养力量。我国在竞技体育的发展中社会主体的力量还比较薄弱, 受到长期行政主导的制约, 社会组织的实体化程度还很欠缺, 社会组织的自我造血能力和项目发展能力还存在较大不足。当然值得欣慰的是国务院正在大力推进行业协会商会“脱钩”工作, 体育领域的协会作为改革对象也正在践行“脱钩”工作, 体育协会“脱钩”并“做实”的行动正在进行, 这为我国社会主体参与竞技体育后备人才的培养提供了可能。社会组织在未来的体育后备人才培养中将发挥越来越重要的作用。

3.4 家庭主体的“忧”家庭体育是指“家庭成员以身体练习为基本手段, 以获得运动知识技能、满足兴趣爱好、丰富家庭生活、达到休闲娱乐、实现强身健体和促进家庭和谐为主要目的的体育参与行为”[8]。家庭体育对青少年的体育兴趣、技能掌握等都有着重要的影响。在竞技体育后备人才培养中家庭无疑是一个不可小觑的力量。家庭对于竞技体育后备人才培养的影响可以体现在以下几个方面:①家庭具有良好的体育氛围, 可以促进子女的体育兴趣养成, 为竞技体育参与奠定兴趣基础; ②家庭对于体育的支持为子女在学校、社会等维度的体育参与提供精神和态度支持, 不至于成为阻碍力量; ③有经济实力且发现子女具有很好运动天赋的家庭可能直接进行投资, 聘请教练员、租借场地、参与赛事等, 直接参与竞技体育后备人才的培养。然而, 当前由于我国竞技体育的出路狭窄, 很多家长尽管意识到体育对于子女身心健康的价值, 也鼓励子女参与一定的体育活动, 但并不提倡进行专业化的训练, 也不赞成子女定位为体育生。这制约了家庭主体的投入和作用的发挥。

4 我国竞技体育后备人才多元化培养的优化策略 4.1 树立“全人化”的竞技体育后备人才培养理念美国、法国、德国、英国等发达国家尽管都追求在各类世界大赛上的优异成绩, 但并不会以牺牲青少年的未来为代价换取体育强国的名义。德国、法国等国家竞技体育后备人才的培养均遵循“全面发展”的理念, 并在法律、法规层面给予了相应的规定。例如, 1984年法国政府通过法令的形式规定培养高水平运动员的目标:①提高运动员的成绩; ②为运动员提供发现感兴趣学习科目的机会和条件; ③为运动员退役提供有效的保障; ④保证运动员退役后拥有优质的生活与可持续发展的方向[9]。德国也秉承学生全面发展的理念, 如汉堡体校校长拉尔斯强调:“青少年运动员必须以学习为主, 不能因为训练而影响学业, 要保证文化学习能跟上普通学生的进程。”柏林体校校长Neume也持同样的观点, 认为没有任何人可以靠竞技比赛生存一辈子, 均体现了重视后备人才全面发展的理念。美国的《业余体育法》对学生参与体育训练也有着明确的规定。尽管我们不能照搬他国的竞技体育后备人才培养理念, 但基于对人的本源性关怀和竞技体育后备人才发展规律, 我们认为在竞技体育后备人才培养过程中应树立“全人化”发展的理念, 即既要重视运动员学生的运动训练, 更要注重其主体地位, 树立全面化的发展理念, 促进后备人才的全面发展。在各种主体和培养方式中注重通过制度设计、赛事体系、激励机制的设置促进学生学训矛盾的解决, 促进学生运动员的全面发展。

4.2 加强竞技体育后备人才培养与全民健康的融合当前青少年的体质问题已经成为国家、社会、家庭关注的焦点。学生军训、跑步、体测猝死等消息屡见报端。数据显示:与1985年相比, 2010年大学生肺活量下降了近10%;大学女生800 m跑、男生1 000 m跑的成绩分别下降了10.3%和10.9%, 近视率接近90%;2015年全国18岁及以上成人超重率、肥胖率及6~17岁儿童青少年超重率、肥胖率和近视率比2002年大幅增加……[10]。学生体质下降的严酷现实不仅威胁到学生个体的身心健康, 威胁到学生家庭的幸福美满, 更威胁到国家的发展。《“健康中国2030”规划纲要》提出, 要完善全民健身公共服务体系, 广泛开展全民健身活动, 而青少年是国家发展的未来和希望, 在竞技体育后备人才发展的过程中不能够孤立考虑、就问题谈问题, 而应将竞技体育后备人才培养置于健康中国、群众体育的宏大视野中, 这样既有利于厚植基础, 又有利于形成合力。将二者进行有益融合, 既符合竞技体育发展所依赖的群众基础条件, 也符合多元化模式所需要的、多元目标导向的评价体系要求。

4.3 培育壮大多元主体, 建立支持体系和反哺机制竞技体育后备人才多元化培养模式的顺利推进必须依靠多元主体的成长与自觉:一方面是各类主体发展到具有能力投入竞技体育后备人才培养; 另一方面是要具有投入竞技体育的自觉意识, 即要有意愿。①应壮大各类主体, 尤其是我国的社团组织、职业体育组织、俱乐部组织等, 加速推进各类协会的实体化改革, 推进职业体育的正常化发展。②应调动学校、家庭、企业等在竞技体育发展中的参与意识, 在学校体系中建立贯通“小学—初中—大学—职业体育”的人才传递体系, 调动学校和家长支持学生参与体育的积极性。调动企业, 尤其是有社会责任意识和体育兴趣的企业赞助体育后备人才培养。构建鼓励支持与反哺相结合的机制, 对学校、企业、家庭、俱乐部、社团等培养出来的优秀运动人才输送到国家队、省队等系统的, 应给予相应的奖励; 对运动员等无形资产的开发应给予投入企业、俱乐部等适当的利益分配保障, 建立常态、有吸引力的反哺机制。

4.4 优化职业体育发展环境和状态, 畅通人才出路职业体育是竞技体育发展的商业产物, 职业体育的发展让竞技体育焕发强大的活力和生命力。从国际发展的经验看, 体育强国大多拥有良好的职业体育, 如:美国四大职业体育联盟每年创造大量的经济价值, 提供着丰富的就业岗位; 英国足球超级联赛在培养大量足球人才的同时, 也通过媒体版权销售、特许经营销售等创造大量的贸易顺差。从国内来看, 职业体育的发展是塑造运动项目文化、吸引粉丝、创造就业、产生经济价值的重要手段和领域, 对青少年具有很强的吸引力。因此, 应通过一系列手段, 如优化顶层设计, 进行管办分离, 活跃赛事版权, 进行税收、土地补贴, 培育消费主体等, 优化职业体育的发展环境, 激活职业体育市场, 让职业体育真正成为一个自生态系统, 吸引各级各类运动人才, 畅通运动员出路, 培育竞技体育后备人才发展的终极动力。

5 结束语经济的发展使竞技体育后备人才培养的基础发生了变化, 经济基础决定上层建筑, 上层建筑引导领域行动, 在这一逻辑下我国竞技体育后备人才培养模式应进行适应性地调整。如竞技体育后备人才多元化培养应在发展目标、投资主体、管理主体、培养方式、评价导向、人才出路等方面实现多元化。在目标上考虑竞技成绩、人格发展、文化成绩的综合目标, 在管理主体、投资主体上培育学校、社会、市场、家庭、政府等多元主体, 在评价上打破“唯成绩是从”的导向。在解剖我国竞技体育后备人才多元培养主体存在的不足的基础上, 应树立“全人化”的竞技体育后备人才培养理念, 加强竞技体育后备人才培养与全民健康的融合, 培育壮大多元主体, 建立支持体系和反哺机制, 优化职业体育发展环境和状态, 畅通人才出路等。

| [1] |

国家统计局. 2016年中国城镇居民可支配收入及人均GDP分析[EB/OL]. [2017-08-19]. http://www.chyxx.com/industry/201708/551765.html

( 0) 0)

|

| [2] |

国家体育总局. 青少年体育"十三五"规划[EB/OL]. [2017-08-19]. http://www.chinanews.com/ty/2016/09-09/7999038.shtml

( 0) 0)

|

| [3] |

郭建军. 加强青少年体育工作培养优秀竞技后备人才[J].

北京体育大学学报, 2014(4): 1-9 ( 0) 0)

|

| [4] |

周建梅. 区域经济发展与体育人才培养——解读竞技体育后备人才培养的温州模式[D]. 北京: 北京体育大学, 2004: 23-25

http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D004529 ( 0) 0)

|

| [5] |

刘志民, 陈红玲. 对德国竞技体育强国之道的再研究[J].

南京体育学院学报(社会科学版), 2016(2): 8-13 ( 0) 0)

|

| [6] |

李建新, 刘汉生. 我国职业足球发展的特征解读与思考——以中国足球超级联赛为例[J].

体育与科学, 2016(2): 30-36 ( 0) 0)

|

| [7] |

王海宏. 竞技体育后备人才培养模式的对比分析及整合策略[J].

首都体育学院学报, 2011(6): 531-535 ( 0) 0)

|

| [8] |

郑隆霞. 论英国竞技体育快速崛起的动力之源[J].

南京体育学院学报(社会科学版), 2016(6): 27-33 ( 0) 0)

|

| [9] |

王芬, 吴希林. 借鉴经验、创新体系, 进一步加强我国竞技体育后备人才的培养——中法竞技体育后备人才培养比较及启示[J].

北京体育大学学报, 2012(4): 1-4 ( 0) 0)

|

| [10] |

华宝元. 再论我国群众体育与竞技体育的关系——对习近平接见里约奥运代表团上的讲话分析[J].

南京体育学院学报(社会科学版), 2016(5): 105-110 ( 0) 0)

|

2017, Vol. 41

2017, Vol. 41