2. 吉林大学 体育学院,吉林 长春 130012;

3. 空军航空大学 飞行基础训练基地航空体育系,吉林 长春 130022

2. School of Physical Education, Jilin University, Changchun 130012, Jilin, China;

3. Aviation Sports Department of Flight Basic Training Base, Aviation University Air Force, Changchun 130022, Jilin, China

随着我国政府职能的转变及“民生工程”的推进, 城市公共体育服务的地位和作用日益凸显。目前, 我国“全民健身计划”在实施过程中遭遇广大人民群众日益增长的体育需求与体育资源稀缺之间的矛盾[1], 尤其是公共体育服务空间的不足直接影响人们参与体育锻炼的热情。城市公共体育服务空间是居民体育活动的主要载体和物质基础, 是政府公共服务的重要内容, 因此, 城市居民体育活动的开展必然需要一定数量、结构的公共体育服务空间作为支撑[2]。面对这一现实矛盾, 须认清目前城市公共体育服务空间的主要结构与问题, 从而提出针对性策略提升城市公共体育服务空间服务水平。基于此, 本文基于《全民健身计划(2016—2020)》[3]中的任务要求, 运用地图分析法、实地调研法及ArcGIS分析法等揭示长春市城区公共体育服务空间的主要结构特征, 发现存在的普遍问题, 提出对策, 以点带面, 为规划我国城市公共体育服务圈提供借鉴。

1 研究资料 1.1 地图资料根据研究需要, 课题组联系长春市测绘院地理信息分院购买了最新版本的Geoeye卫星影像, 该卫星影像范围为规划区6 000 km2, 分辨率为0.5 m, 且通过该单位也获取了1: 5 000电子地图和地面地址数据。同时, 购买了长春市城区详图(2015年7月第1版, 140 cm×100 cm)。通过对谷歌地图、城区详图、Geoeye卫星影像以及1: 5 000电子地图进行核对与更新(公共体育场所、设施、主要道路、居住小区等), 并运用Google Earth软件进行位置标定, 保证资料的新颖与准确。

1.2 数据资料为避免遗漏, 通过长春市全民健身活动中心及长春市体育局获取了城区的公共运动场(馆)、活动中心、公园以及健身苑的地址和名单。通过长春市住房保障和房地产管理局获取居住小区名单地址。采用Google Earth的查询功能对它们进行了一一查找与标定, 并沿边线勾画成多边形。同时, 在查找过程中, 若数据不一致或无法识别, 课题组成员进一步实地调研, 在调研过程中, 对居民进行访谈等也作为辅助调查方法。

1.3 图层资料基于地图资料与数据资料的整理, 通过ArcGIS空间分析法获取了以下图层。①公共体育服务空间图层:根据《长春市城市总体规划(2011—2020)》以及城市各种设施服务半径范围[2, 4-5], 结合相关专家意见, 将公共体育服务空间分为城市级(4处)、区县级(29处)、街道级(44处)、居住区级(237处)以及居住小区级(1 802处), 其服务半径分别为5 000 m、2 500 m、1 500 m、1 000 m和500 m。②居住小区图层:采用Google Earth软件和ArcGIS软件, 结合居住小区名单地址, 获取了居住小区图层。③主道路图层:考虑到服务空间的可达性, 采用ArcGIS中的China On Line Street Warm数据绘制了主道路的线要素。④湖泊、河流图层:为了将难以设置公共体育服务空间的湖泊、河流作为需要擦除的地理因素例证, 绘制了湖泊、河流图层。⑤高中、高校图层:通过全国高校信息查询系统、长春教育网获取了长春市公办高中、高校名称, 并进一步通过Google Earth软件进行标定, 剔除已经对外开放体育场(馆)的学校以及四环线以外的学校, 最终整理71所高中、35所高校。

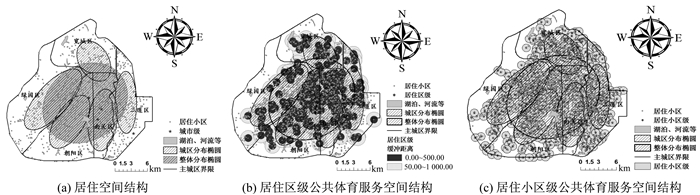

2 城市中心城区公共体育服务空间发展结构特征 2.1 居住区级、小区级:“依附”发展模式形成的“中心-边缘式”结构据空间-行为互动理论中空间作用于行为的解释, 公共体育服务空间对居民参与体育运动具有激发与引导作用, 因此, 服务空间理应与居住空间存在较强的空间关联。基于此, 为了方便分析公共体育服务空间布局与居住小区分布的契合情况, 研究将居住区级、小区级公共体育服务空间结合居住空间进行了平均最邻近距离、空间自相关以及GWR分析(因变量为居住区级+居住小区级, 自变量为居住小区), 结果见图 1。分析结果均拒绝了符合分散状态的原假设, 存在各自的聚类分布(Z=-9.607~-3.076, P=0.00~0.002;Moran’s I=0.372~0.741, 标准Z=0.372~0.541), 且GWR分析的拟合优度R2=0.783。因此, 居住区级、小区级公共体育服务空间与居住空间具有较强的空间相关关系, 且从图 1中的标准差椭圆分析和缓冲分析结果可看出, 各城区的居住区级、小区级服务空间聚类特征均符合居住小区分布特征, 表现出公共体育服务空间对居住小区具有较强的“依附”关系。主要原因在于居住小区健身点和健身苑的建设主要以居住小区为载体或依托而规划, 同时, 这也是基于多年的《城市居住区规划设计规范》对体育服务空间规定所做的必然选择, 形成一种“依附”发展模式。

|

图 1 居住小区与居住区级、小区级公共体育服务空间结构特征 Figure 1 The structure of residential space and structures of public sports service space at residential district level and residential quarter level |

我国城市公共体育服务空间在这种“依附”发展模式过程中, 形成了一个主要的结构特征, 即中心集中、外围分散的“中心-边缘式”结构特征, 这种结构特征也在前人的研究中得到了验证[2]。这种“依附”发展模式形成的“中心-边缘式”结构存在的一个重要缺陷, 即公共体育服务空间由内向外辐射程度逐渐降低, 这一点从图 1可得到进一步验证。主要原因有:①老城区改造力度不断深入, 在全民健身的驱使下, 老城区的公共体育服务设施大大改善, 从而进一步增加了核心地带的服务空间; ②监管力度欠佳, 许多周边新建小区象征性地建设简单公共体育服务设施, 从而导致公共体育服务空间不足; ③城市周边居住小区中人口未完全填充, 具有“依附”特性的公共体育服务空间必然呈现外围稀疏的特征。基于此, 今后不仅要进一步加大城市外围地带公共体育服务设施建设的监管力度, 还要实现“依附”的突破, 从而吸引居民由内向外疏散与迁移。

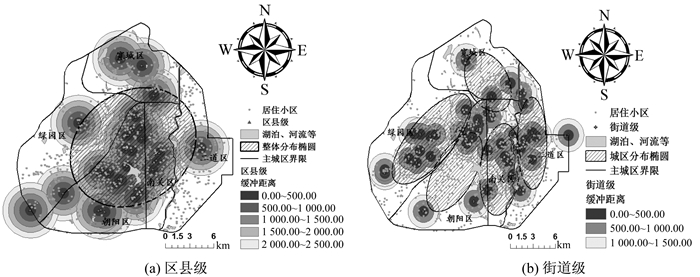

2.2 区县、街道级:点-轴渐进发展模式形成的“发展带式”结构本文采用ArcGIS10软件对区县、街道级公共体育服务空间进行多环缓冲区分析。图 2显示, 区县级整体上呈现从西南到东北方向的长带状分布, 街道级呈不规则带状分布, 但均与中心城区居住热点的整体分布走向一致。究其因, 在形成带状分布区域的经济条件、环境条件以及交通条件发展较好, 使得优先在这些资源条件较好的地方设置成点状分布的体育服务空间。从经济学点轴理论而言[6], 这可作为点-轴开发模式的起端, 随着社会经济发展, 点与点之间逐渐衔接, 形成“发展轴”。“发展轴”的形成有助于吸引各种产业, 人口向两侧汇聚, 形成点-轴渐进式扩散, 最终促使公共体育服务空间形成“发展带式”结构。通过ArcGIS10定点标志功能可以发现, 许多高校(吉林大学、长春大学等)和公园(长春市中心公园、胜利公园及君子兰公园等)以及较大的体育活动中心(铁路十三局体育活动中心、伊通河十里健身长廊等)均位于“发展带式”结构内。由此可以看出, 由于高校、公园等周围的经济、环境以及交通条件较好, 从而优先设置公共体育服务空间, 进而形成点-轴渐进式扩散, 最终促使公共体育服务空间形成“发展带式”结构, 这进一步佐证了“发展带式”结构的形成过程。

|

图 2 区县、街道级公共体育服务空间结构特征 Figure 2 Structure characteristics of public sports service space at county level and street level |

点-轴渐进发展模式形成的“发展带式”结构仍对社会服务的公平性产生影响。结果显示, 长春市居民居住区存在大量未被区县级与街道级辐射范围覆盖的区域。未被区县级覆盖的区域主要包括:①绿园区与宽城区交界处的基隆中街、莲花路以及青林路周围部分区域; ②二道区北部四通路以北区域与南部南湖大路以南区域; ③绿园区的洛阳街、创业大街以及自立西街西南方向的夹角区域。未被街道级覆盖的区域主要包括:①朝阳区表现出多处与居住区的分布存在差异; ②绿园区西南方向的腾飞大路和兴顺路段周围以及西北方向的基隆南街周围和西安大路、正阳街、乐园路、绥中路和西环城路组成的块状区域; ③南关区的磐石路、中央大道周围等。由此看来, 公共体育区县级、街道级服务空间优化布局亟待改观。

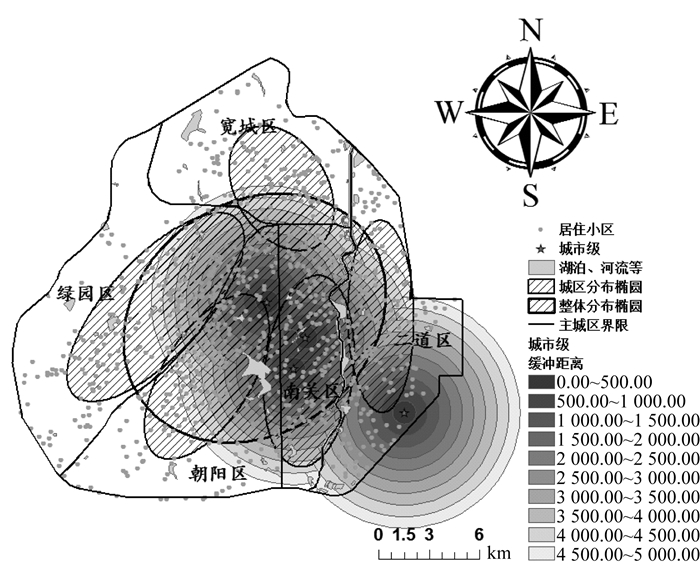

2.3 城市级:经济促进发展模式形成的“偏态式”结构随着国家宏观背景的重大改变, 许多区域经济发展战略的制定为城市的运输业、金融业、房地产业、教育业以及公共管理业均带来了空前的发展机遇。基于2007年8月《东北地区振兴规划》的批复, 长春市构建了“一核、三轴、多点”的城市结构, 且为提高中心城区运行效率, 优化空间结构, 形成了“双心、两翼、多组团”的空间布局[7]。其“双心”便是指长春市将逐步形成中部和南部两大城市中心, 而文体设施便是其中一项重要的发展内容。通过对城市级公共体育服务空间进行多环缓冲分析发现, 该级别公共体育服务空间呈现明显的偏态分布, 主要集中在城市中心与东南地带, 应证了长春市对中部和南部两大中心城区空间规划的整体要求(图 3)。因此, 城市级公共体育服务空间布局的规划与城市经济促进密不可分, 政府为逐渐开发南部新区, 促进南部新区的经济发展, 整合了教育科研、高校技术产业、服务业、体育产业以及新型居住等职能, 形成联系紧密、布局协调的城市新区。

|

图 3 城市级公共体育服务空间结构特征 Figure 3 The structure characteristic of public sports service space at city level |

同时, 城市级公共体育服务空间在遵循城市空间发展整体规划的同时, 还考虑了构建的周围环境因素。研究发现, 长春市动植物公园、南湖公园、北海公园、伊通河以及净月潭旅游开发区等正属城市级公共体育服务范围内, 这也是形成“偏态式”结构的重要原因。当然, 这种在经济促进发展模式下形成的“偏态式”结构对社会公平、居民均等化服务等的考虑是不足的, 尤其是宽城区北部区域和绿园区、朝阳区的西南区域, 在一定程度上影响了这些区域居民享受城市级公共体育服务的质量。

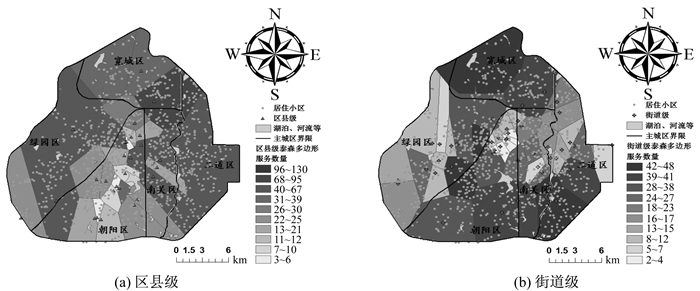

3 城市中心城区公共体育服务空间存在的问题 3.1 各公共体育服务空间局部负荷过重、资源浪费城市公共体育服务空间的“中心-边缘式”“发展带式”以及“偏态式”结构均存在局部负荷过重、局部资源浪费的共性问题。本文以具有多样化的区县级、街道级公共体育服务空间为例, 对其进行了“泰森多边形分析”(图 4)。不同级别的公共体育服务空间均存在承载负荷较大的区域, 单个街道级公共体育服务空间承载居民小区数能够达到48个, 如宽城区的西北部、二道区的南部以及绿园区与朝阳区交接处的中部地带等。单个区县级公共体育服务空间承载居住小区数可达到130个, 如宽城区的东南部、二道区的北部等区域。也存在承载负荷较小的区域, 单个街道级公共体育服务空间承载居住小区数在2~4个, 如中心城区聚集该级别较多的核心地段; 单个区县级公共体育服务空间负荷小区数在3~6个, 如朝阳区的中下部区域等。当然, 在分析其他级别的公共体育服务空间承载负荷时, 也得到了类似结论。

|

图 4 街道级、区县级公共体育服务空间负荷示意 Figure 4 Service load of public sports service space at county level and street level |

城市中心城区公共体育服务空间存在局部负荷过重、局部资源浪费的普遍问题, 由此产生的一系列问题, 如在部分区域, 通常看到大量人群在同一公共体育服务场所进行锻炼, 体育空间严重不足, 而同一时间的另一区域, 仅有零星几个锻炼者参与其中, 体育空间又存在相对充足的现象, 这将严重影响我国城市推进公共服务均等化的步伐。“推进公共服务均等化”的目标在从2006年十六届六中全会的提出, 到2011年十七届五中全会的强调, 再到2012年十八大将其提高到战略高度, 充分体现了它既是国家保障公平正义的客观要求, 又是影响社会和谐的政治任务[8]。本文仅就承载居民参与体育活动的公共体育服务空间看, 存在普遍的不均等。究其因, 可能在制度约束、政府供给偏好、供给效率等因素上, 导致许多体育服务场(馆)重复建设严重, 又因为它们建设的同质性, 导致使用效率低、设施闲置等现象, 从而造成了资源的极大浪费。因此, 笔者认为, 我国城市公共体育服务空间存在严重的局部负荷过重、资源浪费问题。

3.2 城市低级别公共体育服务空间服务对象单一, 服务多样化不足城市公共体育服务设施、场馆等不同级别的体育服务空间提供的服务质量、多样化存在明显的差异, 居住区级、居住小区级公共体育服务空间以健身苑、健身点为主, 所提供的服务多为最基本的公共体育设施。在实际调查中, 大部分公共体育服务空间以建设中老年和成年人健身器材为主。因此, 存在如下2个问题:①缺乏对儿童、青少年公共体育服务空间的设定。这可能是我国大部分城市居住区普遍存在的现实问题, 而发达国家社区设计不同年龄阶段的体育设施, 包括儿童体育设施, 且将儿童体育设施放在了极其重要的位置。在实际调研中发现, 多数居住区中儿童、青少年体育服务空间基本处于暂无状态, 但据居民反映, 若增加儿童体育设施, 也将促进家长体育锻炼的参与。家长对子女身体健康成长的重视, 会促使他们积极陪同子女参与社区体育锻炼。②体育服务空间与群众需求对接薄弱。统一化的公共体育服务设施并非群众喜欢的体育活动设施, 难以满足大部分群众对体育锻炼的需求, 从而导致了许多体育设施的闲置问题。其实, 这是一种群众利益表达与监管机制的欠缺, 而一些发达国家(如澳大利亚)[9]在这方面做得较好。

在以城市社区为基本单位建设公共体育服务空间时, 本不应该以统一的内容、形式安置体育器械。毕竟, 在同一城市中有的小区老年人居多, 而有的小区新婚夫妇居多。例如高军[10]的调查研究发现, 不同年龄和文化背景的居民对公共体育服务的满意度存在差异。在不同地区中, 有的小区汉族人居多, 而有的小区少数民族人居多, 例如卢文云等[11]的调查研究发现, 不同民族在体育活动项目选择上存在差异。由此看来, 若按照统一化的公共体育服务设施建设, 将极大降低公共体育服务的质量, 无法真正满足群众的体育锻炼需求。2016年5月5日出台的《体育发展“十三五”规划》[12]对人均体育场地面积提升提出新目标, 强调公共体育服务“质”的提升, 构建多样化的公共体育服务空间。同时, 考虑到低级别公共体育服务空间靠近居民区, 群众容易抵达, 今后应通过群众利益表达与监管机制, 确定服务对象, 满足不同群体对公共体育服务的需求。

3.3 城市中、高级别公共体育服务空间重叠, 布局合理性不足尽管城市在建设体育场馆时, 重大轻小[13], 但无论是中、高级别公共体育服务空间的“发展带式”结构, 还是“偏态式”结构, 均存在区域服务重叠与服务不足的问题, 此问题可总结为空间布局的合理性欠佳。其实, 关于不同城市公共体育服务空间布局的合理性研究早已展开, 且均认为城市公共体育服务空间优化布局急需改观[2, 14], 并指出公共服务设施布局均等化以逐渐成为我国城市规划面临的一个新课题[15]。大部分城市的公共体育服务空间布局仍以自由布局为主[16], 从而导致服务空间重叠现象严重。既然公共体育服务空间规划布局是整合和优化我国城市相对不足的体育资源的必然选择[4], 那么, 城市中、高级别公共体育服务空间重叠, 布局的合理性不足便是需要解决的问题之一。

2014年底, 第6次全国体育场地普查结果显示, 我国体育场地设施数量少、质量不高已是一个现实状况, 平均每万人仅拥有体育场地12.45个, 人均体育场地面积也仅为1.46 m2[17]。在自由布局的情况下, 倘若人均体育场地面积可观, 仍然不可能完全代表城市的公共体育服务整体水平。何况在这一布局背景下, 人均场地面积也相对偏少, 体育空间布局又存在极大的偏颇, 致使城市部分地区公共体育服务空间重叠, 而部分地区的公共体育服务水平相对落后, 甚至基本没有公共体育服务空间。在城市规划建设中, 若无相应的措施, 对公共体育服务空间进行优化布局, 导致应该设置体育服务空间的地点遭其他服务占据, 从而措失良机, 只能在漫长的城市更新中逐步置换, 这将带来更大的资源浪费。笔者认为, 目前我国城市公共体育服务空间, 尤其是中、高级别的公共体育服务空间优化布局亟待实施。

4 城市公共体育服务空间的优化策略 4.1 政策权威约束力的强化:学校服务社会的历史责任2006年教育部、国家体育总局联合发布了《全国学校体育场馆向社会开放试点工作》, 且制定了一系列法规与规章, 时至今日, 已产生了较好的社会效益[18]。仍然存在大量学校未履行自身的社会责任, 并未对社会开放体育场馆。基于此, 本文以长春市中心城区的35所公办高校、71所公办高中为例, 与区县级、街道级公共体育服务空间图层进行整合, 并通过ArcGIS软件的定点标志功能, 依据未覆盖区域、学校附近居住小区数量以及开放体育场馆辐射居住区数量等指标将学校开放重要程度划分为3个等级。第1等级:极大提升服务覆盖范围, 如开放长春职业技术学院、吉林体育学院临河校区以及养正高级中学等学校的体育场馆。第2等级:有效提升服务覆盖范围, 如开放吉林省第二实验学校、长春市一三七中学等学校的体育场馆。第3等级:辅助提升服务覆盖范围, 如开放长春汽车工业高等专科学校、第104中学及第十三中学等学校的体育场馆。根据3个等级的重要性, 政府应制定强制性政策、实施财政补贴、完善合作机制以及积极引导, 实现学校体育场馆社会服务功能。

进一步调研发现, 目前以上大量公办院校均存在未向公众开放体育场馆的现象。根据政府职能边界理论[19], 政府职能失位是造成这一现象的重要原因。若政府未意识到这一问题, 可归为政策无意识问题, 但若政府意识到这一问题, 却未采取有效的政策手段处理, 则归为政策手段失效问题。显然, 我国政府的政策手段失效或效率偏低是原因所在。目前, 许多关于学校体育场馆向社会开放的政策均缺乏自身的约束力。例如, 我国《全民健身条例》中的强制性用词与地方方案中的非强制性用词在文件上表现出不均衡性, 这样的一些矛盾现象势必影响政策的权威与执行。第6次全国体育场地普查结果显示, 占总面积53%的教育系统, 对外开放的场地数量仅为31.67%[20]。因此, 针对学校体育场馆向社会开放的政策需要权威约束力的进一步强化。同时, 还需要分析不同区域学校开放等级的重要程度, 探析首要开放的学校体育场馆, 逐步实现社会化服务。

4.2 构建空间等级评价标准体系:优化公共体育服务空间布局目前我国公共体育服务空间配置不合理、利用率偏低等问题仍然普遍存在[21]。本文以长春市为例, 进一步验证了这一现象, 且即便在大部分高校开放的情况下, 仍无法达到区域的全覆盖, 如长春市绿园区与宽城区交界处的基隆中街。因此, 还应根据实际需要, 进一步构建相应的公共体育服务空间, 而将城市公共体育服务空间布局纳入公共服务总体规划, 通过构建综合影响因素下的等级评价标准, 科学优化公共体育服务空间布局, 是解决问题的一个思路。基于此, 本文以构建长春市区县级公共体育服务空间等级评价标准为例, 提出构建基本思路。①根据以往公共服务空间优化配置资料[22], 选择优化布局的影响因素, 如自身服务范围、可达性以及居住区居民的活动范围等。②构建影响因素图层。本文构建了区县级服务空间图层(辐射范围2 500 m)、居住小区图层(活动范围500 m)、主道路图层(可达范围100 m)及湖泊、河流图层。③利用ArcGIS软件进行图层分析与计算, 最终设定空间等级评价标准。本文根据满足距离居住小区500 m、道路旁边100 m、避免同等级别的公共体育服务空间服务范围重叠等条件, 设定了4个等级:第1等级~第4等级为3个条件都满足~无条件满足。最后, 可得到城市区县级公共体育服务空间布局区位评价标准体系。

根据评价标准体系, 长春市城区重点建设区域为:①绿园区与宽城区交接处的中部区域; ②二道区北部与南部区域; ③绿园区的西环城路、创业大街、西湖大路以及自立西街所包围的长块状区域。通过空间等级评价标准, 能够有效定位急需设置公共体育服务空间的区域, 实现科学布局。当然, 在实际选址建设时, 还应对环境、经济、地理因素进行综合考虑, 构建多因素下的空间等级评价标准体系。这将在一定程度上为我国城市优化公共体育服务空间布局提供一定的借鉴。

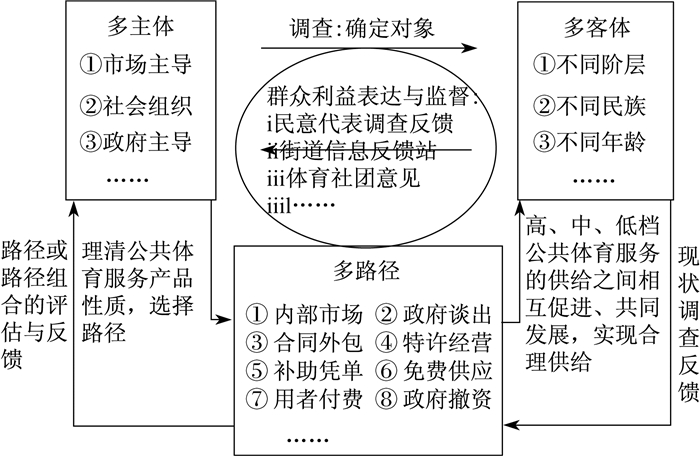

4.3 构建群众利益表达与监管机制:实现多元化服务欲提高我国城市公共体育服务的质量, 除应提升供给效率外, 还应重视供给效果。在供给效果方面, 应重视供给主体对供给客体的多元化服务, 以及与多路径之间的多元关系。同时, 在考虑我国公共体育服务空间供给内容的非公众性特点的同时, 基于构建最优策略的思想, 需要体现供给举措与基层民主意愿相统一[23], 进一步实现从“为民决策”到“与民决策”和“让民决策”, 实现群众利益的表达。从王松[24]的调查结果看, 我国这种基于不同群众类型的利益表达与监管机制还相当不完善。基于此, 本文初步绘制了群众利益表达与监管机制融入我国公共体育服务多元化机制体系示意图(图 5)。

|

图 5 群众利益表达与监管机制的融入公共体育服务示意 Figure 5 The integration of interest expression and regulation mechanism of mass to public sport service |

不同的利益主体可能需要在确定服务对象后, 通过民意代表调查反馈、街道信息反馈以及体育社团等表达群众利益, 提供针对性的公共体育服务, 实现合理化供给, 同时, 实施现状的反馈以及路径的评估也应贯穿其中。当然, 为了保证我国城市社区公共体育服务供给多元化的顺利推进, 还需要强化政策权威约束力, 运行保障机制的全方位、多层次、立体化, 激励与约束机制的统一性、贯穿性, 以及监督管理机制的独立性、公正性、透明性、民主性。今后, 群众利益表达与监管机制中不同主客体的价值共创、绩效评估、服务补救以及案例调查等领域可能是需要突破的研究方向。

5 结束语随着我国政府由“划桨”转向“掌舵”, 由“管制”转向“服务”的职能转变, 城市不同级别公共体育服务空间逐渐呈现:由“依附”发展模式形成“中心-边缘式”, 由点-轴渐进发展模式形成“发展带式”, 由经济促进发展模式形成“偏态式”等。各级公共体育服务空间均存在局部负荷过重, 局部资源浪费现象; 低级别公共体育服务空间服务对象单一, 服务多样化不足; 城市中、高级别公共体育服务空间重复、布局合理性不足问题尤为突出。在供给效率上, 我国应进一步强化学校体育场馆向社会开放相关政策的权威约束力, 履行学校服务社会的历史责任。同时, 为优化我国城市公共体育服务空间布局, 急需构建综合因素下的空间等级评价标准体系, 实现科学规划。在供给效果上, 构建群众利益表达与监管机制, 实现公共体育服务多元化, 且该机制中不同主客体的价值共创、绩效评估、服务补救以及案例调查等领域可能是需要突破的方向。

| [1] |

孙风林. 一个公园休闲体育的历时性生态学考察与分析[J].

体育科学, 2015, 35(5): 16-28 ( 0) 0)

|

| [2] |

蔡玉军, 邵斌, 魏磊, 等. 城市公共体育空间结构现状模式研究——以上海市中心城区为例[J].

体育科学, 2012, 32(7): 9-17 ( 0) 0)

|

| [3] |

国务院. 国务院关于印发全民健身计划(2016-2020年)的通知[EB/OL]. [2016-06-23]. http://www.gov.cn/zhengce/content/content_5084564.htm

( 0) 0)

|

| [4] |

毕红星. 我国城市公共体育设施规划布局研究[J].

成都体育学院学报, 2012, 38(4): 34-38 ( 0) 0)

|

| [5] |

张大超, 苏妍欣, 李敏. 我国城乡公共体育资源配置公平性评估指标体系研究[J].

体育科学, 2014, 34(6): 18-33 ( 0) 0)

|

| [6] |

孙东琪, 刘卫东, 陈明星. 点-轴系统理论的提出与在我国实践中的应用[J].

经济地理, 2016, 36(3): 1-8 ( 0) 0)

|

| [7] |

中国城市规划网. 《长春市城市总体规划(2011-2020)》(概要)[EB/OL]. [2015-02-10]. http://www.planning.org.cn/news/view?id=2229

( 0) 0)

|

| [8] |

刘亮. 我国体育公共服务均等化的理论模型与实证分析[J].

体育科学, 2013, 33(1): 10-16 ( 0) 0)

|

| [9] |

Department of Sport and Recreation.Needs assessment guide[EB/OL].[2007-03-02], http://www.dsr.wa.gov.au/support-and-advice/facility-management/developing-facilities/needs-assessment-guide

( 0) 0)

|

| [10] |

高军. 浙江省城市居民体育公共服务满意度的调查分析[J].

嘉兴学院学报, 2009, 21(6): 103-108 ( 0) 0)

|

| [11] |

卢文云, 梁伟, 孙丽, 等. 新农村建设背景下西部农村公共体育服务供给现状、问题及对策研究[J].

体育科学, 2010, 30(2): 11-19 ( 0) 0)

|

| [12] |

国家体育总局. 体育发展"十三五"规划[EB/OL]. [2016-05-05]. http://www.abztyj.gov.cn/News/View.asp?ID=960

( 0) 0)

|

| [13] |

陈元欣, 王健. 我国公共体育场(馆)发展中存在的问题、未来趋势、域外经验与发展对策研究[J].

体育科学, 2013, 33(10): 3-13 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2013.10.001 ( 0) 0)

|

| [14] |

姜同仁. 我国公共体育服务供给现状与结构优化对策[J].

上海体育学院学报, 2015, 39(3): 1-7 ( 0) 0)

|

| [15] |

张京祥, 葛志兵, 罗震东, 等. 城乡基本公共服务设施布局均等化研究——以常州市教育设施为例[J].

城市规划, 2012, 36(2): 9-15 ( 0) 0)

|

| [16] |

胡爽, 江恰. 用优质的公共设施与服务增强辽东湾新区承载力和吸引力[N]. 盘锦日报, 2013-04-05(1)

( 0) 0)

|

| [17] |

国家体育总局. 第六次全国体育场地普查数据公报[EB/OL]. [2016-12-26]. http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n297454/6039329.html

( 0) 0)

|

| [18] |

张奇. 我国学校体育设施社会化开放立法的协调性论析[J].

北京体育大学学报, 2016, 39(4): 90-95 ( 0) 0)

|

| [19] |

吕炜, 王伟同. 发展失衡、公共服务与政府责任——基于政府偏好和政府效率视角的分析[J].

中国社会科学, 2008(4): 52-64 ( 0) 0)

|

| [20] |

王华燕, 陈元欣, 张强, 等. 学校体育场馆对外开放委托管理研究[J].

中国学校体育, 2015(12): 5-10 ( 0) 0)

|

| [21] |

肖林鹏, 唐立慧, 张欣, 等. 中国群众体育资源现状调查与研究[J].

沈阳体育学院学报, 2005, 24(3): 4-7 ( 0) 0)

|

| [22] |

Pearce G, Ruddick K, Smith P N.Exploration assessment of the service distance based on geographical information systems and space syntax analysis on the urban public facility[R].Second International Conference on Environmental and Computer Science, 2009, 19(6):289-292

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900203030092 ( 0) 0)

|

| [23] |

郑晓燕. 完善公共服务供给主体多元发展的保障机制[J].

湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2013, 31(2): 67-70 ( 0) 0)

|

| [24] |

王松. 从社会分层角度分析城市居民公共体育资源占有的不平等现象[J].

体育科技文献通报, 2011, 19(2): 94-95 ( 0) 0)

|

2017, Vol. 41

2017, Vol. 41