“效法自然、摹仿自然的文化实践是存在于人类的普遍现象,特别是在人类的早期或文明时代的初期,这种色彩显现得更为浓厚。”[1]这种“象形取意”“效法自然”的实践活动体现的是中国传统的“天人合一”思想。李仲轩曾言:“象形取意,这四个字太金贵了,汉字是这么发明的,琴棋书画都是搞这个东西,唐诗也是象形取意。明白了这个道理,山川江河、日月星辰都能入到拳里。”[2]太极拳之所以被称作“内家拳”,是因为其具有丰富的内在修炼方法,尤其是“想象性内心体验的方法”(即心法),都是前人体验、体悟的结晶。由于这些体验的内容可意会却难以言传,人们往往通过“观物取象”“立象尽意”的方式进行表达,“积极调动起习武者对喻示对象已有的日常感知能力,从而构成了一种可意会可思想的视角图景”[3],启发人们对太极拳的要领进行直觉把握。其核心要义是将所指对象的某种意蕴或品质借鉴到太极拳的某一动作中,借助它理解或体验该太极拳动作的内涵和要旨。这种“举他物以明之”的表意方式,实际上体现的是一种隐喻认知思想。概而言之,隐喻学的本质即是“用一词取代另一词,用一种事物理解另一种事物”。本文在隐喻学视野下解析太极拳的认知机制,为人们更好地体悟太极拳提供参考和借鉴。

1 象形的映射点关于隐喻的运作机制,莱考夫和约翰逊借用“映射”这一数学术语描述隐喻的机制,形成了所谓的“映射论”,认为隐喻是“认知系统的跨域映射”,是由源域(隐喻的本体)向目标域(隐喻的喻体)的结构映射[4],即由一个熟知域向一个未知域的映射,这种映射的形成要依赖对映射点的准确定位。

外界事物本来与太极拳人体动作不存在直接对应的关系,人们需要通过准确定位映射点将二者建立联系。隐喻是代表项和对象之间概念关联度比较小,解释项比较丰满,明晰化程度依赖于较大语境依附度的一种符号意指活动[5]160。这是隐喻符号与其他符号的差异之处。太极拳人通过观察和感知客观事物特征,将其与自己身体之间建立互动关系,并以对客观事物认知所得的基本(或原始)心理图式(所谓心理图式,就是人的大脑中已经存在的知识经验的网络,是人类对世界经过长时间的反复感知后,客观世界的人、物和事件在人脑中留下的印迹[6])为工具,认知自己身体及其运动规律,将其认知的结果以身体语言和内心体验的形式表达出来。当太极拳人通过外界事物认知自己的身体时,实际上就是在外界事物与人体之间分别在本体、属性和运动方面发现某种象似性,然后确定映射点。这种映射点大致有3种:①本体经验,即将对事物本体的经验映射到身体本体;②性状经验,即将对事物性状的经验映射到身体属性;③运动经验,即将对事物运动的经验映射到身体运动。

1.1 本体经验的映射山右王宗岳太极拳论云:“立如平准,活似车轮”“气如车轮,腰如车轴”。十三势行功心解云:“心为令,气为旗,腰为纛。”《太极平准腰顶解》云:“车轮两命门,一纛摇又转,心令气旗使,自然随我便。”[7]孙式太极拳的基本功之一叫“平地立杆”。魏树人在讲解杨式太极拳老六路时,提到了“腰如磨盘”的说法。其中“平准”“车轮”“车轴”“杆”“纛”“磨盘”都是以这些外界事物本体与人体本体进行的类比,即把这些外界事物的本体经验映射到人体本体而形成隐喻关系。

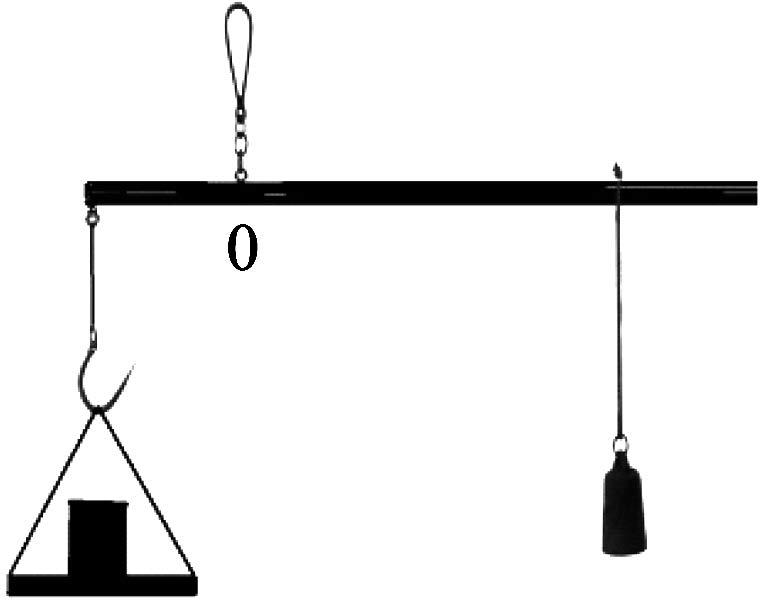

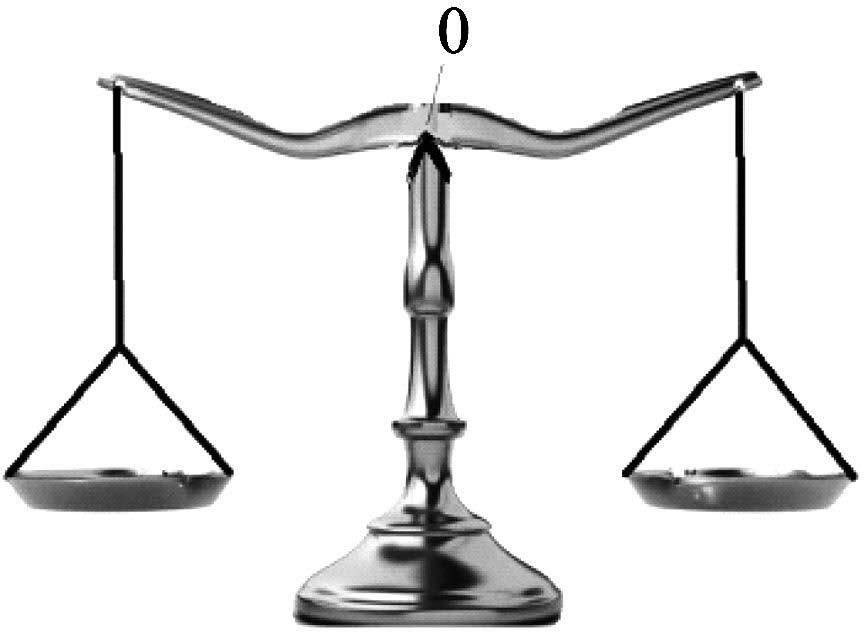

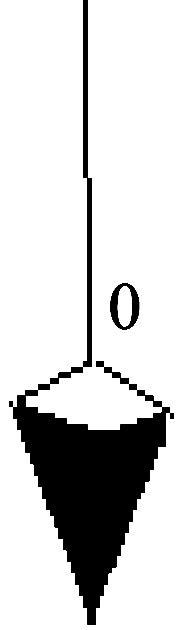

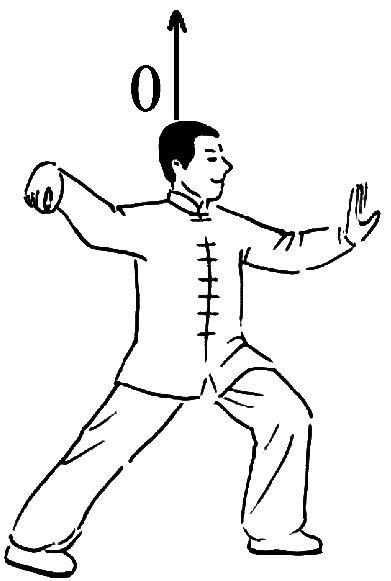

何谓平准?“平”者,古代的一种衡量工具,类似于称盘,更像后来从西方引入我国的托盘天平;“准”者,古时用来测量平、直的仪器,像是水准仪或瓦匠测量墙体是否垂直的绳线[8]。太极拳人关于平准有多种解释,有的解释为木杆秤(图 1),有的解释为天平(图 2),有的解释为瓦匠砌墙用的铅锤,也叫线坠(图 3)。不管是木杆秤也好,天平也好,还是铅锤也好,它们与太极拳人体的象似点就是它们达到平衡时的状态,即用木杆秤或天平或铅锤平衡时的状态喻示人体的中正平衡(图 4)。

|

图1 木杆秤 Figure 1 Wood steelyard |

|

图2 托盘天平 Figure 2 Tray balance |

|

图3 铅锤 Figure 3 Plumb |

|

图4 立如平准 Figure 4 Standing like the tray balance |

图 1-4中0点代表木杆秤或天平或铅锤达到平衡时的中间受力点,在人体则是百会穴。即人将自己想象成木杆秤或天平或铅锤那样,在0点形成上下左右的平衡。后三者平衡时的共同特点是“上提下坠”,即在达到平衡后,木杆秤毫绳与秤砣绳、秤钩绳,铅锤的毫绳,天平两边托盘的拉绳,都是垂直上提下坠的,即0点的上提(或支撑力)和下坠力是一对平衡力。太极拳习练者就是通过木杆秤、天平、铅锤平衡的经验,理解或体验太极拳中人体动作的平衡。

对于人体来说,向上如头顶有绳上提,整个身体好像被提在空中,喻“虚领顶劲”“顶头悬”(注意不是主动把头往上顶);向下整个身体如铅锤的圆锥体向下沉坠,两肘有秤砣绳、秤钩绳或天平的托盘绳的垂直下坠,喻“气沉丹田”“松肩垂肘”。动态之中人体也要处处保持这种状态,就像手提木杆秤毫绳移动或转动秤杆时,仍要小心保持它的上下左右平衡一样。若要随时处处做到立如平准,势必需要心平气和、精神内守、小心谨慎;同时要求在动作时要“尾闾中正”“上下一条线”,以百会到尾骨这一中轴带动肩胯的运动,而非手脚的主动、妄动。例如做右蹬脚动作时,人的注意指向通过头顶、尾骨和左脚跟的垂线(对应图 2天平的立柱)和假想的左脚蹬出的形象(对应图 2天平的左盘),忘掉右蹬脚的真实动作,这时会发现不用拙力就能很容易地达到身体的平衡状态,并达成身心舒适自然的意境(图 5)。这是立如平准的隐喻效果。可见,立如平准,是利用“平准”的平衡特征与身体本体产生关联而形成隐喻认知的。

|

图5 右蹬脚(观照左脚蹬出 的形象和中轴立柱的支撑) Figure 5 Right kick(focus on the image of left kicking and Axial column support) |

“平地立杆”是孙式太极拳对基础功架的基本要求,核心其实就是全身上下练出一个纵轴的功能。孙禄堂在《太极拳学·无极学》中曰:“两足尖亦不用力抓扣,两足后根亦不用力蹬扭,身子如同立在沙漠之地。手足亦无往来动作之节制,身心未知开合顶劲之灵活,但顺其自然之性流行不已”[9]。其子孙存周指出,玉枕、夹脊、命门、尾闾至脚跟成一线,即成一纵轴,所谓“身如立杆头自踵”。该轴两端为头和脚跟,头要向上虚领竖项,尾闾要向下插向足跟,两端相拔[10]。这就是孙式太极拳要求的“一轴到底”。雷世泰认为,事实上在人体内不会真正有一根从上到下垂直的轴,但经过人的心法调节整合和模糊处理后,从功能效果上看又真有这样的轴存在,故称之为“意轴”,“形而上”也(此意轴即一种符号表意,它是对不在场的实体的表征)。此轴垂直插于地上,谓“平地立杆”。轴不是一根线,而是一个“体”,即它是有体积、有质量、有厚度的[11]。孙式太极拳中“无极式”就是在静态中训练这种立杆的感觉,把自己立成一根有机整体的杆;同时还训练身体的自发随机控制能力:杆立在地面上是不稳的,需要不断调节以维持平衡,并逐步脱离大脑控制,让身体自发地进行重心调节,随感而发,随机应变。经过训练,身体自发调控的能力不断加强。然后再通过套路的动态训练,求得这根杆任何动作状态下都能够稳稳地立在地上。正如武式太极拳名家乔松茂所言,“立定脚跟竖起脊,拓开眼界放平心”[12],其实质也是“平地立杆”。可知,平地立杆是利用“杆”的上下贯通的实体性与身体本体产生关联而形成隐喻认知的。“纛”为古代战场上的作战指挥车上插令旗用的大杆。“腰为纛”和“腰如车轴”和“平地立杆”的隐喻意义相似。

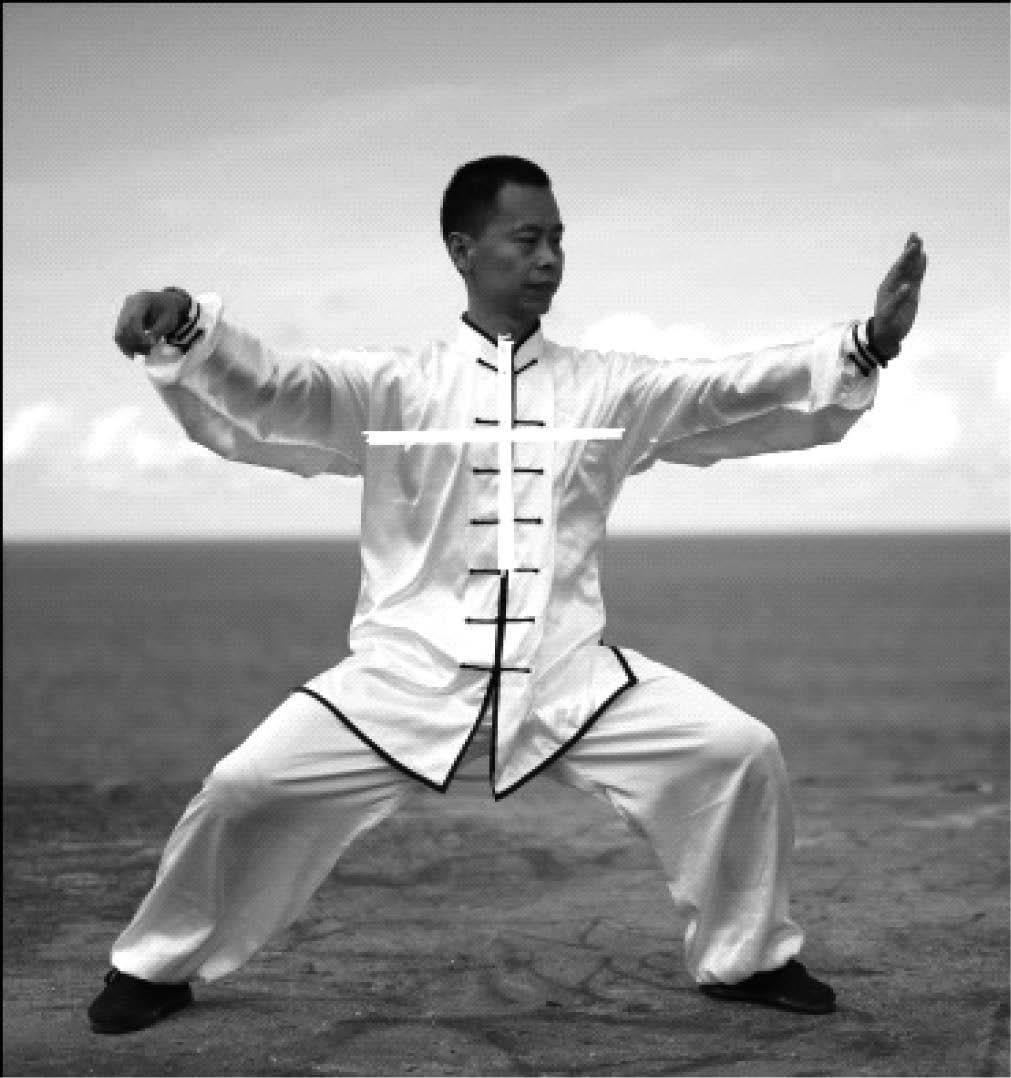

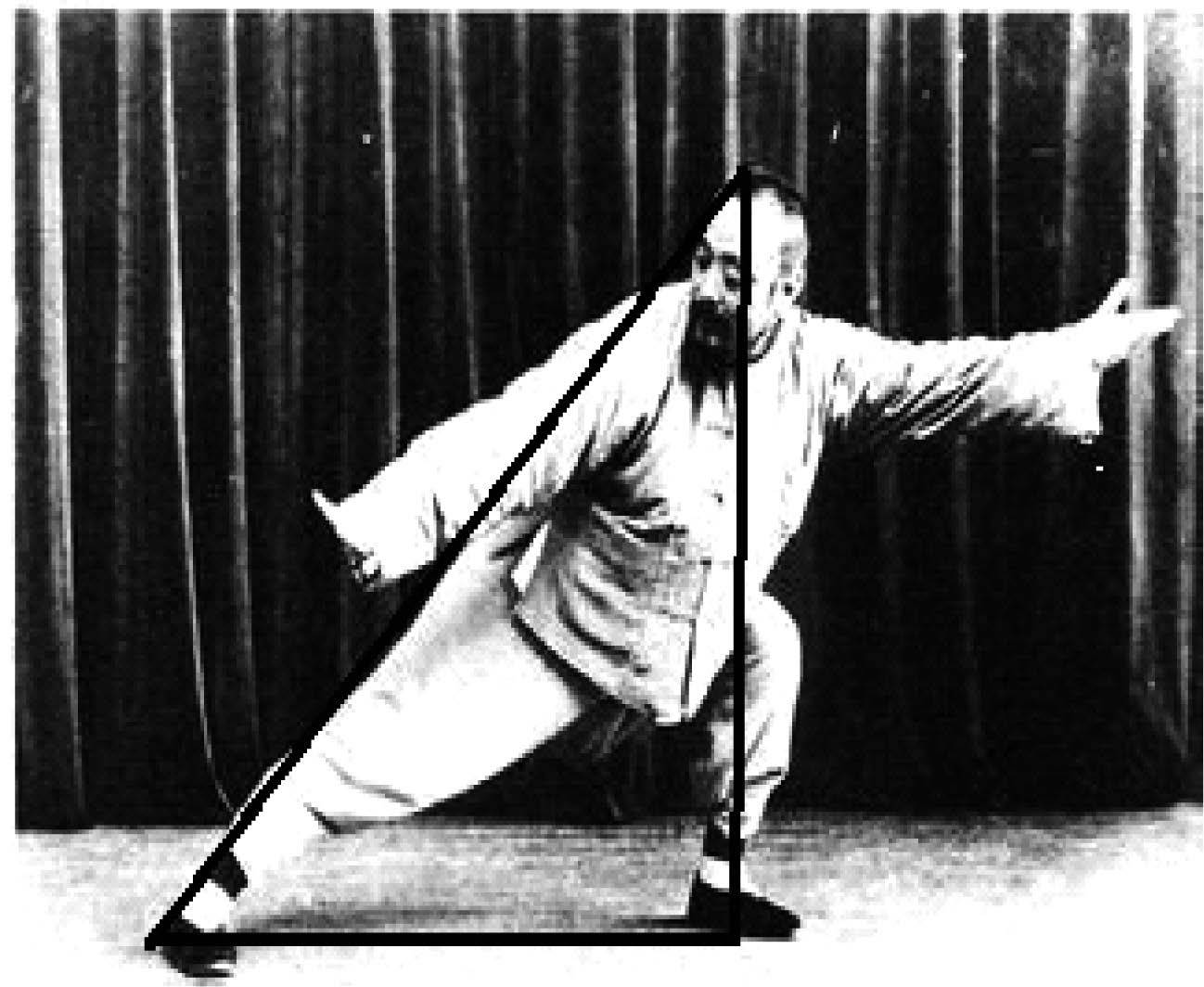

1.2 性状经验的映射太极拳讲究立身中正,怎样才能做到呢?练拳时想着胸前悬垂着一个“十字”,保持十字的横平(水平)竖直(垂直),则无论练哪个拳式,两肩都能平正,且身体保持中正不偏[13]14(图 6)。这是以“十字”的形态结构类比身体的中正。三角形是最稳定的结构,根据这一原理,很多太极拳动作定型时就是塑造的三角形的形状,这一特点以吴式太极拳最为明显。例如,弓步时,头、躯干、后蹬腿成一斜直线,头与前弓腿成一条垂直线,加上两脚的连线,就形成了直角三角形(图 7)[14];虚步时,百会、会阴和支撑脚三点成一垂直线,头与虚脚成一斜线,加上两脚的连线,也构成直角三角形(图 8)。

|

图6 观照胸前“十字” Figure 6 Focusing on the cross in the chest |

|

图7 三角形(吴鉴泉拳照) Figure 7 Triangle(the photo of WU Jianquan) |

|

图8 三角形(王培生拳照) Figure 8 Triangle(the photo of WANG Peisheng) |

由于动作结构中总有一条从头到脚的垂直线,因此被称为“立柱式”身型。与现代一些体育项目动作直出直入不同,循弧划圆是太极拳动作的重要特征之一。《太极正功解》曰:“太极者圆也,无论内外、上下、左右,不离此圆也。”太极拳谚语有云:“无处不是圈,无处不是拳”;因此,太极拳被人们称为“圆的运动”。“手扶八方线”是北派吴式太极拳第二代传人杨禹廷提出的行拳心法,其主旨是假想手指轻扶动作路线对应外接圆的弧线进行动作,以引导动作处处走弧线。“太极拳个个动作都要走弧线,不走弧线是不可能做到太极拳所需要的圆活连贯。由于动作的前后连贯,弧线往还相接,全身上下都有或明或暗或大或小的圆动作在和谐地进行”[15]458。杨式太极拳中有个经常用到的术语叫“抱球”,如:“两掌相对如抱球状,右肘稍坠,略低于腕,两臂呈弧形”(图 9)[15]328,“(右掌)与左掌成抱球状,两臂呈弧形”(图 9)[15]329,这是以圆球的性状隐喻太极拳动作的“处处是弧形”的特点。

|

图9 抱球 Figure 9 Holding a ball |

除了“抱球”之外,还有“手心小气球”的心法。魏树人曾讲,一般人练拳,只知道手掌要虚拢成瓦垅掌,而不知在虚拢的手心里要涵容一个小气球[13]50。即在练拳的始终,无论手型是掌、拳还是勾手,手心都要虚拢一个假想的小气球。这个小气球不仅能够引导两手松散柔软,有利于内气的通出,而且小气球也是手部动作虚实灵变的内在根由,对于行拳中身心内外的婉转回旋也起着关键的作用。除了抱球、手心气球的说法之外,另外还有“腋窝虚拢两个热馒头练拳”的隐喻,即练拳时假想腋窝虚虚拢着2个热气腾腾的馒头,则两肩、两臂的内气自然升腾畅然,时间久了,便自然养成虚腋的习惯,不再是人为的操作了[13]5。这是以热馒头的性状引导人体现虚腋的动作要领。总之,以上所举案例都是从外界事物与太极拳身形姿态在性状上的象似点入手建立隐喻关系的。

1.3 运动经验的映射石磨磨盘是由2块圆形青石雕磨加工而成,其结构包括一个静盘和一个动盘。动盘在上,静盘在下,二者面对面叠加对置,动盘下表面与静盘上表面紧密吻合(图 10)。当需要加工的物料从动盘上面的加料口加入后,推动把手使动盘转动,磨盘间的物料便会受到强大的挤压力和剪切力而被粉碎,并以螺旋的方式从中心向边缘运动,最终被加工成粉面状从磨盘边缘流淌出来。太极拳人把磨盘的这种运动特性来隐喻腰部的运作机制(严格地说应该是腰和胯的联动机制)。

|

图10 磨盘结构与隐喻 Figure 10 The structure of the millstone and it’s metaphor |

魏树人[16]认为,在人体,静盘实为人之胯,动盘实为人之腰,腰的动转是以两肘带动,肘就如动盘上的把手,动盘要安放在静盘上,静盘的稳固要靠两条腿,动盘的转动要靠两肘,这就是以肘带腰内功的奥妙之处。从中可以看出,动盘和静盘的关系喻指腰和胯的关系。值得注意的是,在实践中人们过于强调“腰”的主宰作用,而导致胯往往被忽视,其重要性被腰所掩盖。腰和胯正如磨盘的动盘和静盘,二者是不可分割的一体。腰和胯对正平直,才能保证尾闾中正、中轴垂立,如平地立杆。二者相对运动、相反相成才能发挥腰作为中轴的主宰作用。所谓相对运动,即腰和胯,一个是动盘,一个是静盘,二者总是相对运动的。即:转腰时,腰是动盘,胯是静盘;转胯时,胯是动盘,腰是静盘。例如腰部向某一方向转动时,胯不能主动跟着转动,而要扣膝、抽胯、圆裆做好相对定位,使两胯和两腿形成的支架坚固稳定;胯向某一方向转动时,同样腰也不能主动转动,而要相对定位不动。

实践经验告诉我们,如果腰、胯同时主动向同一方向转动,全身必定散乱,上下不能完整一气,腰如磨盘的功能就体现不出来。胯是人体中最大的一对关节并与骨盆紧密相连,力量大,伸展、收缩、旋转的活动范围大,而且灵活,故腰只有和胯联动,才能发挥其最大作用。通过专门的训练,当达到胯不动,腰如磨盘大幅度转动自如时,说明腰胯部位已彻底松开,腰部的横劲(即左右转动之劲)已练就出来。此时不仅发劲自如,而且腰如轴立,又如车轮,别人一推就转,一转便我顺人背,在实用中才能占尽优势。

武禹襄《太极拳解》曰:“静如山岳,动如江河。迈步如临渊,运劲如抽丝,蓄劲如张弓,发劲如放箭。”“静如山岳,动如江河”是比喻太极拳运动中动静的阴阳互孕。静时如山岳之岿然不动、雄健浑厚、庄严肃穆、巍然云霄,但其静不是一片死寂,而孕育着勃然生机和浩然气势;动时如江河之波涛汹涌、暗流湍急、浩浩荡荡、势不可当,但其动不是一时躁动,而蕴含着海洋深处的万籁俱寂。此所谓:“静中寓动,动中寓静”“静中动,动中静”“动静相间”。“迈步如临渊”是比喻太极拳的一种运动状态,即放轻脚步、稳住身体、凝神敛气、高度机敏、一触即发的应激状态。《王宗岳太极拳论》所言“迈步如猫行”,《武禹襄太极拳解》所言“形如搏兔之鹘,神似搏鼠之猫”,还有“盲人走路”“黑暗里摸东西”(指在桌上有易碎茶杯等东西)“战战兢兢,如履薄冰”都是作为本体来喻指太极拳的这种运动状态的。

“运劲如抽丝”是说运劲时,要像抽丝一般小心谨慎,如两手沾了糖稀,慢慢运动两手抽出丝来,既要把丝抽均匀,又不能把丝抽断。这就需要心平气和、小心谨慎、沉着自然、轻灵柔和、不温不火,急不得,一急就把丝抽断了。还有一种解释,“抽丝”是指北方农村妇女纺线时的情形:用一只手摇动纺车,另一只手抽送棉花,通过一抽一送,折叠转换,周而复始,将棉花纺成棉丝线,并缠到锭子之上。据说武禹襄通过观察这种纺线的动作,有所体悟,并由此提出了“运劲如抽丝”“勿使有缺陷处,勿使有凸凹处,勿使有断续处”“要一线串成”“往复须有折叠,进退须有转换”等经典拳论。

“蓄劲如张弓,发劲如放箭”是借用“弓”对太极拳劲力的蓄发运动进行隐喻表达。太极拳之劲被称为“整劲”,即这种劲不是局部力量,而是全身上下、形神内外高度整合而发出的力量,即拳论所讲“柔运劲,刚落点”“其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指”“由脚而腿而腰,总须完整一气”。这种“完整一气”说的是一种高度协调状态,身体各部无相互牵扯羁绊和额外的能量消耗,而是“周身一家”“一静无有不静,一动无有不动”,全身肌肉若一,同步收缩,做功效率达到最大化。“弓”就具备了这个特点:张弓时一动无有不动,充分利用弓的韧性和弹性,储存势能,所谓“柔运劲”,即是蓄劲;张满时一静无有不静,箭在弦上,一触即发,瞬间把弓储存的势能都转化为动能并集中到箭头这一点上,所谓“刚落点”即是发劲。张弓(即蓄劲)是缓慢的,放箭(即发劲)则是短促的,刚猛暴烈,快如闪电。张弓放箭的过程和太极拳蓄劲发劲过程进行类比,根据其象似点建立隐喻关系可谓恰如其分。

2 生活经验的隐喻素材现代隐喻观的隐喻模型中信息的流动方向是从熟知对象指向未知对象的,并且熟知对象的信息直接左右甚至决定着对未知对象的认知及其特点。所谓“熟知对象”是指源域的事物,“未知对象”是指目标域的事物,“熟知”是指相关经验的丰富性。德国学者温格瑞尔和施密德说:“隐喻以来源于生活经验的心理图式作为认知基础。”[4]即心理图式是形成隐喻的认知基础,而心理图式必须以生活经验为基本素材。心理图式所需的这种素材除了个体对世界的独特经验外,还包括作为社会和自然环境一部分的普遍经验,被称为隐喻的经验主义[17],即强调经验对于隐喻形成的重要性。在太极拳隐喻构建的过程中,这种认知经验则主要来自练拳者个人对源域对象的了解和熟悉情况。这种经验的总和在隐喻学中称作“知识草案”。所谓“知识草案”是隐喻中源域对象的状态、结构或运动特性经验化的结果[18]。构建丰富的“知识草案”,是形成心理图式从而构建隐喻认知的前提条件。

要形成太极拳心法中的隐喻认知,首要任务是把源域的事物转变为我们所熟知的对象,即构建“知识草案”。如何转变呢?那就要通过深入观察和切身感知实现。“观雀蛇相争后,张三丰根据蛇的运动意向进行了武术的文化生产,生产了以柔克刚的太极拳”[19]。张三丰“观蛇雀相争”把当时的情境转化为自己熟知的对象,掌握了“蛇的运动意向”,即构建了关于蛇的“知识草案”,然后形成蛇的心理图式并映射到人体动作之中,最终“生产了以柔克刚的太极拳”,这即是典型的隐喻认知。陈式太极拳理论家陈鑫也是在掌握了“蛇的运动意向”、熟知蛇之特性的基础上,在《陈氏太极拳汇宗》提出了以蛇作为本体的隐喻技击思想:“击首尾动精神贯,击尾首动脉脉通,当中一击首尾动,上下四旁扣如弓。”即以常山之蛇作为源域,以太极拳身法为目标域建立映射关系。据说杨露禅通过观察古钟而悟到了其中的奥妙,形成了“身如钟鼎”的认知方法,一直在其嫡系传承中保留至今。

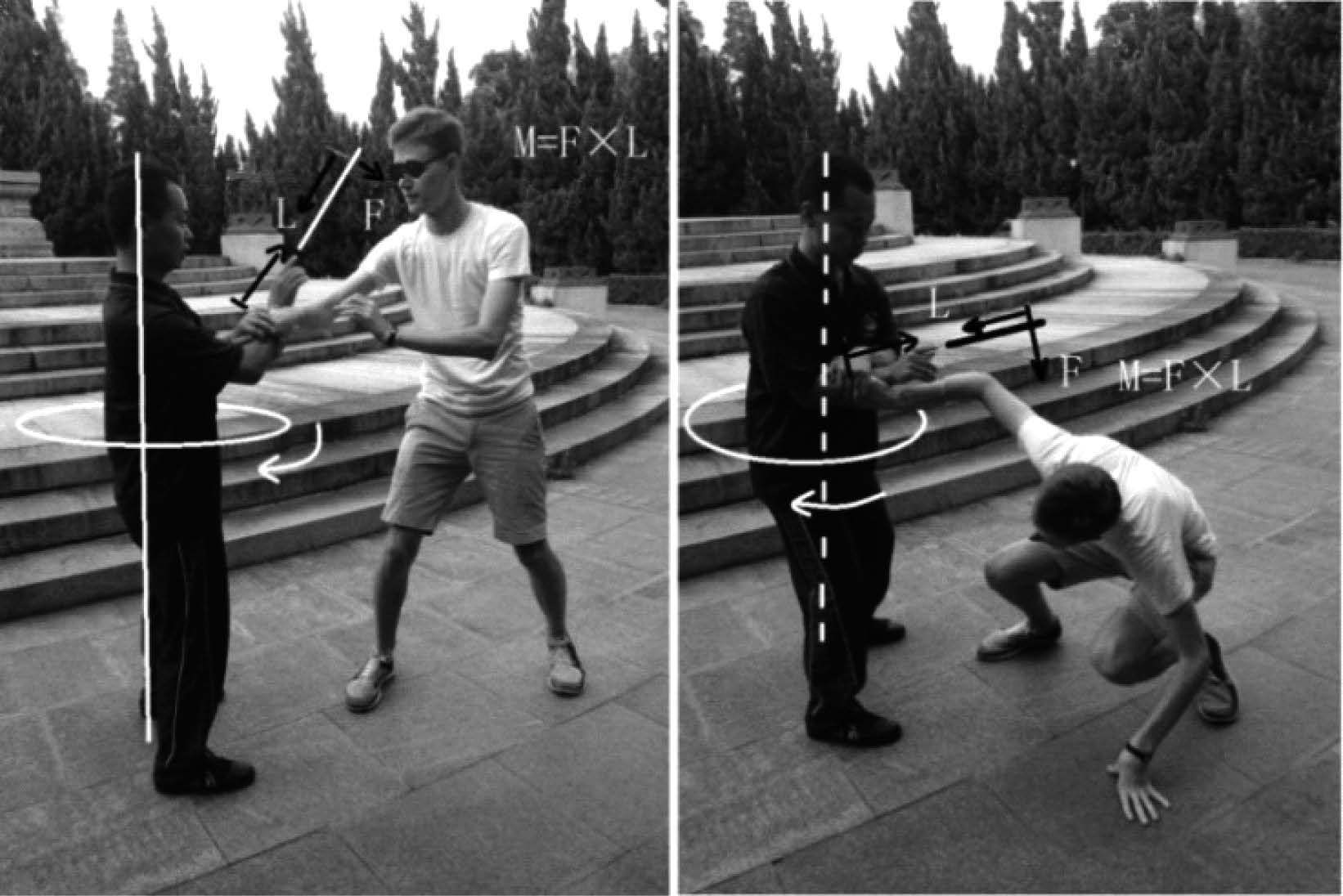

所谓“身如钟鼎”就是通过对古钟的形象和特征进行观察和把握,将积累的经验存储在大脑之中,形成“知识草案”。在练习太极拳的特定动作时,再将由这些“知识草案”形成的“心理图式”再现出来,使古钟的形象与身体相契合,肩、腰、胯都是古钟的一部分,依托于古钟进行平移、旋转等运动,以钟内悬垂的钟锤的摆动和旋转作为动力,钟锤的上提、下落亦能调动气息的升腾和沉降。虽然是虚拟形象,但客观上起到了统领全身、调节气息、锻炼内劲的作用,可以使练习者比较容易地体会到气势浑厚、完整一体的感觉。 再如手挥琵琶的擒拿用法,就是把力学中的杠杆原理及其力矩、力、力臂、作用点等概念,以及生活中积累的杠杆使用的经验,用来理解擒拿手法的运用技巧。在擒拿时将这些“知识草案”再现,即把人的右臂及其延长线比喻成杠杆,并通过这种比喻使右臂及其延长线获得杠杆的功能,以达到预期的既省力又能取得最佳擒拿效果的意图(图 11)。

|

图11 手挥琵琶(擒拿用法中手指延长线的杠杆隐喻) Figure 11 Application of leverage in the action of playing the lute |

武式太极拳创始人武禹襄则是通过观察妇女用纺车纺线的动作,熟知并掌握其特性,将其作为源域,将太极拳运劲作为目标域,提出了“运劲如抽丝”的隐喻认知思想。陈式和吴式太极拳名家李经悟也曾经从驴拉磨的生活经验中,体悟到了太极拳“以腰为轴”的内涵。驴在拉磨的过程中偷懒停住了,看到主人将要打它,突然拉磨前行。由于磨盘加速旋转,扶在磨盘边上的手突然受力,李经悟顿时顺着磨盘旋转方踉跄而出,险些仆倒。受到此次经历的启发,李经悟把磨盘的经验映射到太极拳腰的运动范畴,通过隐喻认知到其中内涵:太极拳讲究以腰为轴,其轴好比磨盘的轴心,磨盘是原地转,而轴心并不动,所谓“磨转心不转”,这种转动能把作用在磨盘边上的力量瞬间化掉,使之落空。将此运用于推手中便可化解对手的来力。魏树人先生回忆中也曾提到,当年向汪永泉先生学拳之时,为了掌握高探马动作三环相套(平圈、立圈、斜圈)之心法,他曾遵师命专门跑去古观象台仔细观看浑天仪的构造[13]122。现在看来其目的也是熟知源域对象,构建“知识草案”,为形成心理图式和构建隐喻认知做准备。

3 取意的映射状太极拳中取意映射状即在大脑中形成的心理图式,是以空间结构为基础的。构建这种心理图式就如学习立体几何,不仅与感知有关,而且与空间想象有关,最重要的还要与太极拳动作建立互动关系。笔者认为,这种映射状的形成和激活可以借助实物并结合一些基本动作进行。例如,腰圈心理图式的构建和激活,可以借助呼啦圈和进退、转身的基本动作进行。练习人两手持握呼啦圈将其套在腰部,人居其正中,假想呼啦圈内有一由额状轴和矢状轴构成的“十字”,将自身与呼啦圈连为整体,并以呼啦圈为依托进行同步运动。

欲向前进时,想十字之竖(矢状轴)的前端变为箭头,以之引领呼啦圈前行,自身被动随之同步前移;反之,欲向后退时,则想十字之竖后端变箭头,引领呼啦圈后移,自身被动随之后移。欲转身时,亦以呼啦圈的旋转,引领身体的同步转动。无论进退或旋转,都要用意维持呼啦圈处于水平状态,保持其中十字之四端无起伏运动。关键之处在于,呼啦圈动多少,腰动多少,不多不少,恰到好处。通过这种“借助实物”的训练,一方面,可以使练习者提高对呼啦圈的空间感知能力,建立“圈感”,形成以呼啦圈为依托的本体感觉和运动经验;另一方面,可以建立呼啦圈与动作的互动关系:前进后退、左旋右转均以腰中呼啦圈为统领。当这种感知能力、运动经验和互动关系达到一定程度时,便可将呼啦圈这一实物去除,而以虚拟的呼啦圈取而代之,进行同样动作的练习。即在没有外界具体实物刺激输入(呼啦圈不在场)的情况下,练习者在大脑中依旧能够再现呼啦圈的形象及其品质,重新感受到已经建立的“圈感”,最终以这种“符号化”的呼啦圈完全代替实物呼啦圈起到统领身体动作的作用(图 12)。

这种“圈”的心理图式被激活之后,还需不断默识揣摩,将其运用到完整的太极拳动作、乃至完整套路的演练过程之中。至此,源域(呼啦圈)与目标域(太极拳动作)之间的映射关系最终形成,隐喻认知的构建得以完成。

|

图12 以虚拟的圈引领身体旋转、进退 Figure 12 Leading the body to turn with a virtual hoop and go forward or backward |

映射的发生机制是源域事物的某特征暂时脱离原本的位置,进入目标域事物中相对应的位置,并发挥其某种相对应的功能。这主要依赖于认知主体的体验过程实现。所谓意图定点,是指符号发出者意图中期盼解释或体验的理想暂止点,即符号发出者期盼的通过各种手段可以达到的一个效果[20]。如果练习者能够顺利体会到这个比喻点,符号隐喻的效果会比较好,但是往往不能保证这个关系。这种隐喻有时是一种包含着隐藏的或公开的真实意义的形象,一种非逻辑的、不可言传只可感受的活的东西,所谓“如鱼游水,冷暖自知”。它强调认知者与被认知对象的直接“面对面”对话,间接的描述或点拨均无法替代这种认知形式。故在心传口授的基础上,需要诉诸于认知者直觉体认、体察和体悟的能力。这个意图定点,不是靠逻辑推理得来的,而是经过身心体验,最终达到身体上的“明白”。

以起势动作为例,两手的向上运动,不是用拙力生硬地把两手抬起来,而是要“用意不用力”。体悟这个“意图定点”,可以借助氢气球进行。两手轻扶充满氢气的气球,体会气球上升的浮力,借助气球的升腾,两手不主动用力,被动地上升到与肩同高。反复体验之后,将气球拿掉,在没有气球的情况下,用大脑中再现的气球的形象和感受来引导两手上升的动作。最后达到真实气球在场时的效果:即两手不用拙力而轻松自然地被催促而起,而且气势浑厚、心旷神怡。这种意图定点的实现,即是一种身心的体悟。

要肃清原有的认知模式,使人对源域进行躬身、脱离逻辑分析的关照体验。杨澄甫云:“非若欧西之田径赛等技,一说即明,略示便会,无精深玄妙之研究也”,故可能需要较长时间的默识揣摩、渐修顿悟,即拳论所言“然非用力之久,不能豁然贯通焉”。正如禅宗的“不立文字,以心传心”一样,太极拳隐喻认知,其实是老师把自身在实践中体悟到的“心法”让学生再悟一次而已;因此,对于这种“心法”传递和表意的效果,老师的启发方式与学生的领悟能力,均是十分重要的。

4.2 处理主客关系在太极拳修炼认知活动中,同时存在着既相互对立又相互统一的2个方面,修炼者同时具有双重身份:认知主体和认知客体(即认知对象)的对立。修炼者不仅是认知的主体,而且还是认知客体的一部分(认知客体包括两部分,一部分是修炼者自身,另一部分是外界事物)。作为认知主体,修炼者把自身与外界事物(如呼啦圈)都当作认知对象;作为认知的客体,修炼者(特别是其身体动作)与外界事物形成认知对象的两翼:一翼是与认知主体紧密相关的身体动作;一翼是修炼者以外的外界事物[5]。在此所说的“外界事物”(即源域)与身体动作(即目标域),是认知主体通过隐喻方式将二者建立联系的。也就是把通过观物取象获取的外界事物的心理图式,即时同步地呈现于某一身体动作的过程之中,利用对外界事物的认知经验,认知太极拳的动作技能乃至深邃的意境。同时,这种主客一体的特点还体现在,人既是符号的发出者,又是符号的接收者。即修炼者自己将符号发出,在大脑里呈现出来,然后全身心地接收这个符号,并用直觉感受的形式解释所接收符号的意义,融汇到当前的身体动作之中。

怎么处理修炼者既是认知主体又是认知客体的这种双重身份呢?根据前人的经验,要淡化这种主客分别,使主客不分、主客一体。做到物我合一、然后物我两忘,既不受客观束缚,又不受主观限制。让思维浑沦一片,具有模糊性和混沌性,以感受代替思考。陈鑫在《陈式太极拳图说》中言:“无极者,一物未有也。太初以上,浑浑穆穆,混混沌沌,所谓大混沌者,即此时也。学者上场打拳,端然恭立,合目息气,两手下垂,身桩端正,两足并齐,心中一无所著,一念无所思,穆穆皇皇,浑然如大混沌无极景象,故其形无可名,名之曰‘无极象形’也。”[21]“浑浑穆穆,混混沌沌”“心中一无所著,一念无所思”即是通过中止逻辑思维,达到物我两忘、主客合一的境界。“所谓‘难得糊涂’,说的便是这种分寸。这分寸不好掌握,忘了或刻意了,都无练习效果”[22],“模模糊糊的有点意思”[2]即可。

5 结束语太极拳象形取意的隐喻认知是一种“借假修真”的修炼方法。除了表达不能言传的动作要领和身体感受,还能开发右脑的形象思维功能、中止左脑的概念思维,从而主导练拳者通过心理图式与动作互动进行一种直观体验过程,以悟得太极拳的真谛。这种隐喻认知的模型是:观察事物→形成图式→动作时将注意转向图式→给动作与图式对象以一定的秩序→通过图式对象理解和体验太极拳动作→顿悟升华:达到太极拳的某种境界。当然太极拳中这种“借假修真”隐喻认知方法,只是临时借用,达到目的之后最终是要丢弃的。《金刚经》云:“我所说法,如筏喻者;法尚应舍,何况非法。”说明所有法都是渡人过河的筏而已,不要执着于筏,更不要把筏当作目的;但要想到对岸去,却离不开它。太极拳隐喻认知方法即是一种“渡河之筏”,是辅助达到较高修炼境界的有为之法。太极拳修炼应该“以心练法求无心”,最终要“过河扔筏”“把临时借用的方法都祛除掉,成为拳无拳意无意,无意之中有真意的真正的太极境”[23]。

| [1] |

王作新.

汉字结构系统与传统思维方式. 武汉:武汉出版社[M]. 1999 : 172 .

( 1) 1)

|

| [2] |

李仲轩.

逝去的武林. 北京:当代中国出版社[M]. 2006 : 62 .

( 1) 1)

|

| [3] |

李圣, 杨建营, 杨建英. 太极拳心法探骊[J].

体育文化导刊,2015 (2) : 80 –82.

( 1) 1)

|

| [4] |

Ungerer F, Schmid H J.

An introduction to cognitive linguistics. 北京:北京外语教学与研究出版社[M]. 2001 : 28 -120.

( 1) 1)

|

| [5] |

许宁云. 隐喻与象征关系的认知符号学阐释[J].

社会科学家,2010 (7) : 160 –163.

( 1) 1)

|

| [6] |

唐小林, 祝东.

符号学诸领域. 成都:四川大学出版社[M]. 2012 : 122 .

( 1) 1)

|

| [7] |

王宗岳.

太极拳谱. 北京:人民体育出版社[M]. 1995 : 164 .

( 1) 1)

|

| [8] |

二水居士."车轮两命门"解[EB/OL].[2015-05-25].http://www.blog.sina.com.cn/s/blog_68193bd40100iz8n.html

( 1) 1)

|

| [9] |

孙禄堂, 孙剑云.

孙禄堂武学录. 北京:人民体育出版社[M]. 2001 : 190 .

( 1) 1)

|

| [10] |

童旭东.

孙氏武学研究. 北京:中国书籍出版社[M]. 2008 : 62 .

( 1) 1)

|

| [11] |

雷世泰.

孙氏内家拳通论. 北京:海潮出版社[M]. 2013 : 14 .

( 1) 1)

|

| [12] |

乔松茂.

武式太极拳诠真. 北京:人民体育出版社[M]. 2003 : 42 .

( 1) 1)

|

| [13] |

魏树人.

杨式太极拳术述真. 北京:人民体育出版社[M]. 1999 .

( 1) 1)

|

| [14] |

吴鉴泉.

吴式太极拳. 1984 : 32 -46.

( 1) 1)

|

| [15] |

人民体育出版社.

太极拳全书. 北京:人民体育出版社[M]. 1988 .

( 1) 1)

|

| [16] |

魏树人.

杨式太极拳三十七式内功述真. 长沙:湖南科学技术出版社[M]. 2013 : 42 .

( 1) 1)

|

| [17] |

邢晓宇. 认知语境在隐喻认知构建中的制约作用[J].

内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2009 (1) : 105 –107.

( 1) 1)

|

| [18] |

熊学亮.

认知语用学概论. 上海:上海外语教育出版社[M]. 1999 : 117 .

( 1) 1)

|

| [19] |

戴国斌. 武术的仿生性生产[J].

上海体育学院学报,2009 (6) : 9 –12.

( 1) 1)

|

| [20] |

赵毅衡.

符号学. 南京:南京大学出版社[M]. 2012 : 184 .

( 1) 1)

|

| [21] |

陈鑫.

陈氏太极拳图说. 太原:山西科学技术出版社[M]. 2006 : 95 -96.

( 1) 1)

|

| [22] |

李帼忠, 徐骏峰.

逝去的武林·高术莫用. 青岛:青岛出版社[M]. 2010 : 102 .

( 1) 1)

|

| [23] |

蓝晟.

国学与太极拳——中国人必修的文武之道. 北京:当代中国出版社[M]. 2012 : 90 .

( 1) 1)

|

2016, Vol. 40

2016, Vol. 40