2. 上海杉达学院 体育教学部,上海 201209

2. Physical Education Department, Sanda University, Shanghai 201209, China

如何提升锻炼坚持性、引导青少年养成良好体育生活方式,是国家、社会和学校热议的焦点话题[1]。2015年上海市提出的“小学体育兴趣化”“初中体育多样化”“高中体育专项化”“大学体育个性化”的整体改革思路,使青少年体育活动的总体状况得到一定改善[2]。诚然,仍有青少年因自身特质或决策能力薄弱而对体育锻炼“信而不行”,或因缺乏重要的人际自主支持而对体育锻炼“信无可行”[3],导致许多青少年正逐渐减少锻炼次数,成为久坐少动之人[4]。青少年的社会化成长离不开内在心理的成熟发展,也离不开家庭重要成员的支持与帮助。换言之,个体的内在心理和外部支持是促使锻炼行为维持、改变和发展的两大因素[3, 5],而若单纯探讨外在或内在因素对青少年锻炼坚持性的直接影响,极易陷入“环境决定论”或“唯意志论”等误区。基于此,从青少年锻炼的内在特质和心理决策出发,兼顾父母的自主支持,探寻青少年锻炼坚持性的促进路径,可有效把握诸多潜在要素的内在机制及其功效,益于帮助青少年健全品德和人格,实现身心双重获益,是学校体育领域亟待攻关的重要课题。

近年来,学者在行为坚持性的归因探讨上取得了丰硕成果,其中,适应性完美主义(adaptive perfectionism)便是一个能够提升个体意志坚持性、塑造坚韧品质的内在特质[6]。适应性完美主义是对个体情感和行为有着积极影响、追求完美的个性倾向,它始终伴随人类的心理健康、社会适应[7]。研究[8]表明,适应性完美主义会提升自我成就感、自我价值感、自我满足感,使人在社会实践中展现更积极的自我、更合理的目标取向、更少的自责和自我否定。因此,适应性完美主义突出者往往具有较高满意度和自我效能感,善于以积极方式感受生活、保持健康的生活方式[9]。适应性完美主义还是一种积极、稳定的人格特质,能使人在非完美情境下依旧遵守承诺,自觉、严格地坚持朝着目标努力[10],是竞技运动员提升运动坚持性、保持较好运动表现、取得优异成绩的内在资源[11]。那么,在体育锻炼情境中,适应性完美主义会否对青少年的锻炼坚持性产生同样功效?该问题尚未得到论证,据此提出假设H1——青少年的适应性完美主义水平越高,锻炼越具坚持性。

锻炼心理学认为,在内在特质(如适应性完美主义)与行为表达的链条上,个体的某种意志决策具有重要的中介功效[2],其中,自主动机(autonomous motivation)便是具备此功效的一个变量,它是趋同化的行为意志,包含了内部动机和完全内化了的外部动机[12]。①适应性完美主义者所追求的高标准源于自我,并会对自我意识、决策、动机产生影响[13]。研究[14]表明,适应性完美主义能激发青少年学业自我效能,是避免考试作弊、学习拖延等偏差行为的稳定特质;它还有助于运动员理性分析教练员的控制行为,以积极自我弱化倦怠心理,对于促进运动员自主动机具有显著的增益功效[15];而且,适应性完美主义者常伴有强烈的运动目标承诺,有助于个体以积极的认知反应应对训练应激事件,自主、自觉追求成就目标[16]。简言之,作为一种积极的个性倾向,适应性完美主义能预测以自我决定为核心的自主动机[17]。②自主动机是青少年坚持锻炼的有力证据,也是促进心理健康的必要条件[18]。研究[19]表明,具备高度自主动机的个体对锻炼行为存在高度的自决性,善于自主选择自身喜好的锻炼项目和内容、自我决定锻炼的参与形式和时间、自我调控锻炼的执行状态和情感,因此,更倾向于坚持参加体育锻炼。此外,自主动机还是自主行为的心理决策,有益于缓解锻炼疲劳、补偿情绪耗竭,是青少年保持和发展锻炼行为的内在动力[20]。现代人格心理学认为,人格特质能决定并通过行为决策辐射主体行为[21]。诚然,综合考量适应性完美主义、自主动机对青少年锻炼坚持性影响的研究相对薄弱,据此提出假设:H2——青少年自主动机的水平越高,锻炼越具坚持性;H3——在适应性完美主义与锻炼坚持性间,青少年锻炼的自主动机具备中介效应。

社会学习理论认为,环境、认知和行为交互形成了人类社会的学习过程[22],即环境因素在个体心理与行为间发挥着一定的调节作用。在社会化成长关键期,青少年的行为习惯和表达方式往往与父母自主支持(parental autonomy support)密切相关。父母自主支持是父母鼓励子女自主选择,接受子女情绪、想法和反应的一种教养方式,它决定着青少年的人格塑造、认知决策和行为表现[23-24]。①作为一种积极的教养方式,父母自主支持有助于发展子女的适应性完美主义,使之形成合理、适宜的自我价值感[25-26]。正如Frost等[27]和Parker[28]所言, 青少年积极完美主义源于父母合理的期望和支持以及较少的专制和责难。②作为自主动机的外部资源,父母自主支持是对青少年认知的积极应答[29],它为子女创造了独立成长的机会和条件,进而激发青少年的自主选择和自主决断能力[23]。父母自主支持是青少年健康行为的保护场域,在子女主观活力损耗时,能够调动子女的自我掌控力,进而激发青少年行使自我决定权[30]。正如Deci等[31]所言,自主动机离不开外部环境滋养,社会情境的自主支持可使个体趋于自我决定和积极承诺。③父母自主支持还有助于丰富子女的情感体验、形成坚韧品质,使青少年的锻炼行为更符合积极自我,进而保持锻炼稳定性[32],正如基本需求理论所阐释的:个体从外部感知到的意志自由和选择自主,会激发以自我为基础的行为意志,进而提升行为意志[33]。

总之,父母自主支持为子女传达了一种无条件的爱,它有助于青少年以自身体验为基础制定标准和要求,形成积极完美主义、激发自主动机、提升锻炼坚持性[34-35]。在探讨适应性完美主义、自主动机等内在心理对青少年锻炼坚持性影响的基础上,考察父母自主支持调节功效的研究尚未明晰,据此提出假设:H4——父母自主支持的水平越高,青少年锻炼越具坚持性;H5——在青少年适应性完美主义与自主动机间,父母自主支持具备调节效应;H6——在青少年适应性完美主义与锻炼坚持性间,父母自主支持具备调节效应。

社会认知理论认为,社会传统的性别观念会逐渐固化男女不同的气质,形成刻板的性别角色印象,并使主体行为的认知、决策、表达呈现性别差异[36]。家庭作为青少年社会化成长的“第一学堂”,其成员的性别印象对青少年性别观最具影响力,而现代家庭的父母大多能接受子女的情绪和想法,使青少年的适应性完美主义呈现性别同一性[37]。诚然,在传统文化思想的影响下,许多父母依旧奉行“男放女管”的教养观念,使女性青少年在许多生活领域的自我证言中失去多彩个性[38];而且,从个体的角度来看,正值生理发育期的青少年对自然性别的敏感度逐渐增强,行为的自主决策与表达亦自然地朝着符合两性心理、生理特质的方向发展[39]。研究[40]表明,与男性青少年相比,女性青少年在锻炼中相对被动、顺从、内敛,锻炼的自决性、自主性不如男性强烈,锻炼行为无法同男性一样活跃主动、符合积极自我,亦较难形成规律、稳定的锻炼行为。社会性别理论认为,传统社会性别意识会形成带有社会文化的性别图式,它往往扩大性别群体差异,并使个体思维决策与社会行为呈现性别非均衡化发展[41]。在适应性完美主义、自主动机与锻炼坚持性的影响链条上,探讨性别是否具有调节中介效应的研究阙如,据此提出假设H7——在青少年自主动机与锻炼坚持性间,性别变量具备调节效应。

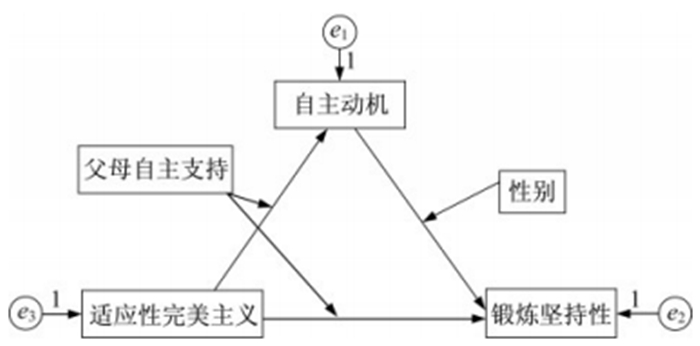

基于以上理论和文献,构架观念并建立一组混合模型(图 1)。提升青少年锻炼坚持性是体育教育的核心要义,也是发展体育素养的关键环节。本文旨在丰富青少年体育锻炼行为相关研究,并为相关部门决策提供参考。

|

图 1 观念构架模型 Figure 1 Model of conceptual framework |

考虑到研究涉及父母对青少年的自主支持,以及青少年主体的心理和行为因素,需综合青少年社会心理和行为的发展特征[42-43],本文选择12~18岁青少年为研究对象,即以中学阶段(初中、高中)青少年及其父母为被试。依据分层整群抽样原则,以上海市为例,按东、南、西、北划分区域,各区域选取初中、高中各2所(共16所),在每所中学各年级随机抽取1个教学班(共56个)的青少年(每班39~47人,共2 381人)为被试,根据“缺失父母或子女填答部分”“规律性填答”“反向题检验”等判定标准,最终保留2 230份有效数据,有效率为93.66%,其中:男性1 007人,女性1 223人;初中1 238人,高中992人;平均年龄(13.44±3.49)岁。

1.2 测量工具为提升测量工具的跨语言等值性,采用典型的互译方法汉化所有英文分量表:①由2名精通英文的语言学学者汉化各英文条目;②由4位精通英文的锻炼心理学专家校正、修订译后条目;③由2位未见过原始量表的英语外籍教师将汉译后条目回译成英文;④反复上述3步骤互译程序,直至所有中英文条目的语义、表述、内涵相匹配。

1.2.1 父母自主支持量表(Parental Autonomy Support Scale, PASS)修订Spector等[44]的《父母社会背景调查问卷——家长报告》自主支持分量表(共5题),该量表由父母填答,原为评估父母对青少年自主支持的程度。修订时,加入“体育锻炼”或“锻炼”等核心词汇以设定问答情境,并设计1项反向题(如:我们会鼓励孩子勇于表达自己的锻炼感受,即使他很难做到;我们不鼓励孩子表达自己对体育锻炼的感受)。采用Likert 5点法,由“从未有过(1)”到“总是如此(5)”,总分表示父母对青少年参加体育锻炼的自主支持程度。本次测量:题项偏度绝对值为0.174~1.286,峰度绝对值为0.235~1.827,标准差最小值为0.869;量表Cronbach's α为0.883,分半信度为0.863。

1.2.2 适应性完美主义量表(Adaptive Perfectionism Scale, APS)遵循赵建芳等[12]的观点:“在Frost多维完美主义量表结构里,‘个人标准’和‘条理性’维度诠释了个体适应性完美主义。”基于此,修订訾非等[45]的《中文Frost多维度完美主义问卷》个人标准和条理性分量表(各6题,共12题)。该量表原用于评估青少年完美主义的程度,修订时,加入“体育锻炼”或“锻炼”等核心词汇以设定问答情境,并设计1项反向题[如:我有一个极高的锻炼目标(个人标准);我是一个没有锻炼计划的人(条理性)]。采用Likert 5点法从“完全不符合(1)”到“完全符合(5)”计分,总分表示被试适应性完美主义的水平。本次测量:题项偏度绝对值为0.128~0.869,峰度绝对值为0.032~0.721,标准差最小值为0.925;总量表Cronbach's α为0.913,分半信度为0.829,题总范围为0.662~0.767(P<0.01)。

1.2.3 自主动机量表(Motivation Autonomy Scale, MAS)修订Goudas等[46]的《因果控制点知觉量表》。该量表原为评估青少年参加体育课的自主动机水平,其提问语为“我参加体育课……”,结合研究目的修订为“我参加体育锻炼……”。量表由4个分量表共14题构成:外部调节(如“因为不锻炼会给我带来麻烦”等4题)、投射调节(如“因为不锻炼会让我自觉是个懒惰的人”等4题)、认同调节(如“因为我对我的运动能力充满自信”等3题)和内部动机(如“因为体育锻炼是一件很有趣的事”等3题)。采用Likert 5点法从“完全不符合(1)”到“完全符合(5)”计分。遵循孙德荣等[47]的经验,利用公式测算自主动机水平,表示被试自主动机水平公式:

自主动机=外部调节(-2)+投射调节(-1)+认同调节(+1)+内部动机(+2)。

本次测量:题项偏度绝对值为0.219~1.375,峰度绝对值为0.938~1.515,标准差最小值为0.891;量表Cronbach's α为0.853,分半信度为0.822,题总相关范围为0.501~0.720 (P<0.01)。

1.2.4 锻炼坚持性量表(Scale of Exercise Adherence, SEA)修订刘微娜等[48]的《青少年户外运动坚持性量表》(共6题)。采用Likert 5点法从“完全不同意(1)”到“完全同意(5)”计分,总分表示被试锻炼坚持性水平。修订时,将“户外运动”“运动”等核心词汇修订为“体育锻炼”(如:参加锻炼已经成为我的一种习惯),同时,设计1项反向题(对我来说,放弃体育锻炼无所谓)。本次测量:题项偏度绝对值为0.029~0.575,峰度绝对值为0.299~0.670,标准差最小值为1.060;Cronbach's α为0.880,分半信度为0.849。以上测量工具的探索性因子分析和验证性因子分析指标见表 1。

| 表 1 各量表探索性因子分析和验证性因子分析指标 Table 1 Indices of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis about each scales |

采用纸笔调查法,为尽可能降低同源方差的影响[49],于2017年9月(开学期)、11月(学期中)及2018年1月(学期末)分3次对抽样班级进行问卷调查。问卷分成2种,为尽量避免霍桑效应的影响,先在自习课上由学生匿名完成“学生问卷”,按照一定顺序规则回收问卷;再请学生在各自课桌贴上自己的姓名,以便召开家长会时各自家长对号入座;最后,在家长会上由家长匿名完成“父母问卷”部分,并按相同的顺序规则回收问卷,2类被试调查通过对应座位号关联。每次调查皆以班级为单位采集数据,填写完毕当场回收。

1.4 数据处理与分析将数据导入SPSS 24.0软件进行分析。对有效数据进行中心化、反向题等处理,运用描述性统计、相关性分析、回归分析等方法考察父母自主支持、青少年的适应性完美主义、自主动机对锻炼坚持性的直接影响。遵循方杰等[50]的观点,利用Bootstrap法分析适应性完美主义对锻炼坚持性的间接影响效应:选用Preacher等[51]设计的Bootstrap程序插件Process,将自变量(X)、因变量(Y)、中介变量(M)、调节中介的变量(W)、中介调节的变量(V)依次选入相应选项框,设定Bootstrap Samples=5 000(即样本量=5 000),取样方法为Bias Corrected(即偏差校正的非参数百分位法),置信区间为95%,分组条件为Mean and +\- SD from Mean(即均值和均值加减1个标准差)。利用Bootstrap插件Process分析复杂模型是近期心理学、组织行为学等领域学者广泛应用的方法,陈瑞等[52]详细介绍了其原理及运用。

2 结果 2.1 共同方法偏差检验采用程序控制和Harman单因素检验考察施测存在的共同方法偏差。①程序控制方面:在国内外一流期刊文献中选用成熟且被证实有较高信效度的测量工具;设计问卷时,利用加粗、着重标注等方式,在引导语中强调“调查只为科研使用”,在《父母自主支持量表》《适应性完美主义量表》《锻炼坚持性量表》中分别设计1项反向题;反复强调匿名性和保密性,并采用现场答疑、当场回收的方式收集数据。②Harman单因素检验方面:对所有题项(除人口统计学变量外)进行单因素未旋转探索性因子分析(EFA),结果提取了8个特征根值大于1的因子,且第1因子变异率为21.62%,小于40%。证实施测的共同方法偏差属可接受范围。

2.2 父母自主支持、青少年适应性完美主义、自主动机、性别对锻炼坚持性的直接影响相关性分析显示(表 2):①人口统计学的性别(1=女,2=男)变量与自主动机(r=0.135)、锻炼坚持性(r=0.305)显著正相关(P<0.01),而与父母自主支持、适应性完美主义的相关性不显著(P>0.05);②学段与父母自主支持、适应性完美主义、自主动机、锻炼坚持性的相关性皆不显著(P>0.05);③父母自主支持(r=0.199)、适应性完美主义(r=0.550)、自主动机(r=0.619)与锻炼坚持性皆呈显著正相关(P<0.01)。

| 表 2 均值、标准差及Pearson双变量双侧相关系数 Table 2 Statistics of mean, standard deviation and pearson correlation coefficient |

分别以父母自主支持、青少年适应性完美主义、自主动机、性别、自主动机×性别、适应性完美主义×父母自主支持为自变量,以锻炼坚持性为因变量,采用强行进入法建立若干回归方程(表 3):①父母自主支持(F(1, 2 228)=18.324)、青少年适应性完美主义(F(1, 2 228)=192.815)和自主动机(F(1, 2 228)=275.165)对锻炼坚持性的正向影响显著(P<0.001),分别解释了3.7%、30.3%和38.3%的变异;②性别(F(1, 2 228)=45.647)、自主动机×性别(F(1, 2 228)=254.949)对锻炼坚持性的正向影响也显著(P<0.001),分别解释了9.1%和36.5%的变异;③适应性完美主义×父母自主支持对锻炼坚持性影响不显著(P>0.05)。

| 表 3 父母自主支持、青少年适应性完美主义、自主动机对锻炼坚持性的回归分析 Table 3 Regression Analysis of parental autonomy support, adaptive perfectionism and autonomous motivation on adolescents' exercise adherence, respectively |

因适应性完美主义×父母自主支持对锻炼坚持性影响不显著,故排除父母自主支持在适应性完美主义与锻炼坚持性的调节检验。结合Preacher等[53]和Hayes[54]的Bootstrap中介检验经验,结果显示(表 4):①自主动机在青少年适应性完美主义与父母自主支持对锻炼坚持性的交互影响中发挥中介作用(F(3, 2 226)=171.497,P<0.001,R2=0.538),其中,适应性完美主义×父母自主支持对自主动机的影响显著(β[0.003,0.027]=0.015,T=2.367,P=0.018);自主动机对锻炼坚持性的影响受性别变量的调节(F(4, 2 226)=93.422,P<0.001,R2=0.459),其中,自主动机×性别对锻炼坚持性的影响显著(β[0.054,0.111]=0.141,T=4.675,P=0.001)。②按照均值、均值加减1个标准差区分3个程度(低、中、高)的父母自主支持,结合性别变量发现,在适应性完美主义影响锻炼坚持性时进行区分:低度父母自主支持的男、女青少年,其自主动机的中介效应皆显著(P<0.001),置信区间分别为[0.100,0.192]和[0.090,0.229];中度父母自主支持的男、女青少年,其自主动机的中介效应显著(P<0.001),置信区间分别为[0.108,0.204]和[0.091,0.246];高度父母自主支持的男、女青少年,其自主动机中介效应也显著(P<0.001),置信区间分别为[0.114,0.221]和[0.093,0.268]。

| 表 4 应用PROCESS(2.16版)插件的Bootstrap中介检验数据结果 Table 4 Data results checked by Bootstrap intermediaries using the Plug-ins of PROCESS (Version 2.16) |

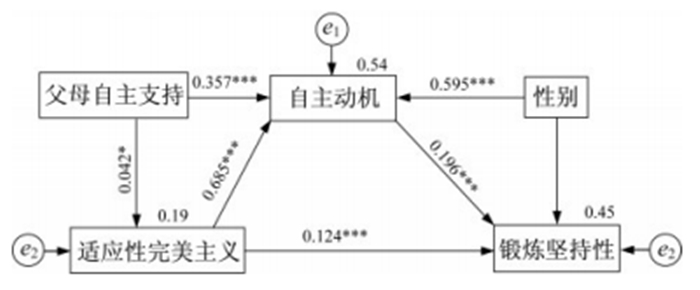

遵循陈瑞等[52]的观点:“Bootstrap检验的置信区间不包含0,则表示间接效应成立。”由此说明:在适应性完美主义与锻炼坚持性的影响链上,自主动机的中介效应、父母自主支持的中介调节效应、性别的调节中介效应皆显著,而父母自主支持在适应性完美主义与锻炼坚持性间不具备调节效应(假设H6不成立)。此外,表 3回归分析证实,青少年适应性完美主义对锻炼坚持性的总体影响效应值为0.550,而当控制中介变量和调节变量后,适应性完美主义对锻炼坚持性的直接影响效应值降至0.124。这说明在青少年适应性完美主义与锻炼坚持性的内在机制中,父母自主支持、青少年自主动机及性别变量的总体间接效应值为0.426,该间接效应占总效应的77.45%,远高于直接效应。

基于此,利用AMOS 24.0构建一组混合模型(剔除不显著路径),旨在从结构层面揭示适应性完美主义影响青少年锻炼坚持性的内在机制(图 2)。

|

图 2 混合模型 Figure 2 The mixed model 注:*表示P < 0.05,***表示P < 0.001;CMIN=8.708, DF=3, P=0.033, CMIN/DF=2.903, Standardized RMR=0.0313, RMSEA=0.065,GFI=0.992, AGFI=0.961, NFI=0.988, RFI=0.960, IFI=0.992, NNFI=0.973, CFI=0.992 |

青少年的适应性完美主义和自主动机水平越高,锻炼越具坚持性。众所周知,在青少年社会化成长的关键期,培养其坚持意志和独立意识是一项重要任务。

(1)临床心理学将适应性完美主义视为最优完美主义。分析显示,适应性完美主义对青少年锻炼坚持性的影响效应达0.550,其解释力为30.3%。这一结果表明,具备这种正性人格特质的青少年善于结合自身特质合理制定锻炼目标,倾向于自愿付出并自觉坚持追求既定目标;当经历锻炼应激事件(如失败、挫折、身处逆境等)时,适应性完美主义会激发心理弹性[9],使青少年在失败、挫折中主动调控自责心理和尴尬体验,以积极的方式感受体育锻炼,从而保障参与锻炼的坚持意志。足见,适应性完美主义不仅有益于运动员保持较好的竞技表现、取得优异成绩,也对青少年的锻炼坚持性具有增益功效。

(2)自主动机是青少年坚持锻炼的有力证据[19],该观点在本文得到了进一步证实。根据自我决定理论相关观点,自主动机是内部动机和完全内化了的外部动机,是主体始终如一朝着预期锻炼目标努力的动力[29],而且,内部动机和外部动机并非对立的动机,在某种情境下,外部动机可以激发内部动机,对意志行为产生积极影响。例如:当个体想成为同伴中最出色之人或对自我运动能力充满信心时,便会激发锻炼兴趣和自主需求,从而保持锻炼坚持性。纵向比较发现:相较于适应性完美主义,自主动机对青少年锻炼坚持性的影响(β=0.619)和解释力(R2=38.3%)最大。这说明作为坚持锻炼的一种心理决策,自主动机有助于青少年行使自主选择和决断权,极大地保证了个体锻炼的自主性,成为青少年坚持锻炼的内在动力。正如Ryan等[18]所说,个体自我决定权是促使健康行为保持和发展的内部资源。

父母对青少年锻炼自主支持的水平越高,青少年锻炼越具坚持性。家庭是培养青少年体育认知、建立良好生活习惯的重要场域。分析表明,作为一种“言传”的教养方式,父母的自主支持既能帮助青少年树立正确的体育价值认知,促使青少年根据自身意愿和喜好从事、保持体育锻炼活动,还能为子女适应锻炼压力提供情感保护,使青少年在情绪耗竭或活力损耗时激发自我控制力、提升锻炼坚持意志。换言之,善于鼓励子女大胆表达自身锻炼观点的父母,会为子女创造自我反馈体验的过程,激发青少年为达到理想锻炼状态不断尝试和改进,进而保持锻炼行为,会为子女提供勇于面对应激事件的机会,使青少年在自我情绪调节过程中快速从消极体验中分离,进而发展社会心理、促进健康行为的产生[25]。正如Deci等[31]所言,社会情境的自主支持使个体趋于自我决定和心理成长,保障意志行为。诚然,与适应性完美主义和自主动机相比,父母自主支持对青少年锻炼坚持性的影响较小(β=0.199),究其因:应试教育背景下“望子成龙、望女成凤”的传统观念使家长“重文轻体”的思想根深蒂固,难免会弱化对子女从事体育锻炼活动的自主支持(M=13.67)。这种限制自我发展和自我表达的教养思维,不仅会成为青少年自我意识和自我价值感发展的羁绊,还会导致亲子关系的疏远或叛逆[55],因此,对于注意偏好和自我关注形成期的青少年而言,自身心理特质(适应性完美主义、自主动机)对体育锻炼行为的影响往往比父母言传指导的功效更直接、更显著。

3.2 间接影响效应自主动机在青少年适应性完美主义与锻炼坚持性间具备中介效应[17]。本文数据表明,在体育锻炼情境中,适应性完美主义突出的青少年会伴有较高的锻炼效能感和成就感,并能自我强化锻炼需求、兴趣等内部动机元素,进而保持锻炼的意志和行为。在通常情况下,当青少年意识到体育锻炼能使之获得能力、自信心时,便会对能力的需求感增强,产生浓厚的锻炼兴趣,使之不肯放弃、自觉保持频繁且持续时间较长的锻炼行为;而且,该类青少年常具有自我完善、追求完美等锻炼倾向,善于在锻炼实践中通过群体内外比较不断强化满足成就和社会称许的欲望,即便身处非完美情境或锻炼应激事件中,亦能主动缓解尴尬、自责等负性情绪,主动追求锻炼目标、自觉坚持锻炼行为。例如:期望成为锻炼群体“佼佼者”,或希望通过自身技能的提高、稳定发挥而获得胜利的青少年,往往能在锻炼成就欲望或目标导向驱使下砥砺坚持,保持稳定的锻炼行为。因此,作为一种积极个性倾向,适应性完美主义可以通过激发自主动机而间接影响锻炼坚持性,正如Barcza-Renner等[15]所言,个体的适应性完美主义能够激活运动自主决策力而缓解倦怠感、提升坚持性。

父母自主支持在青少年适应性完美主义与自主动机间具备调节效应。父母对子女参与锻炼的自主支持是一种外界情境引发的帮助、理解、包容等情感保护,它有助于青少年以丰富、积极、正性的情感理解、享受、体验体育锻炼的精神价值,勇敢追求自己喜爱、擅长的运动内容或项目,形成发展自我、坚韧不拔的意志品质和适应性完美主义倾向;而且,当青少年应对锻炼活动并需做出抉择时,父母的自主支持可成为其行使自我决策意志的信息源,促使青少年为获得真实的需求和兴趣而自由选择锻炼内容、自主支配锻炼行为,在激发自身适应性完美主义的同时提升锻炼自主动机。因此,父母对子女锻炼的自主支持是一种正确导向性的教养方式,也是锻炼自主动机重要的外部动力,它有助于青少年勇于表达真实的自我,并在锻炼实践中不断改变、发展和追求自我,即:父母对青少年子女锻炼的自主支持水平越高,青少年锻炼的适应性完美主义越突出、自主动机越强。分析验证了社会支持理论在青少年体育锻炼领域的适用性[32],这与前人[34-35]部分观点一致。

值得一提的是,父母自主支持在青少年适应性完美主义与锻炼坚持性间不具备调节效应。Farkas等[56]认为,父母自主支持是一种家庭情境中的积极教育风格,使青少年从父母的支持与理解中获得有价值的信息和情感认同,形成适宜的、符合自我的价值感和追求完美的个性倾向,同时,在较少专制与责难的支持氛围下提升自主决策力。诚然,成长叛逆期的青少年更加关注自我、发展自我,其社会核心人际关系亦逐渐由“血缘”向“学缘”关系过渡,在此阶段,青少年的个性心理倾向和学缘关系(教师、同伴)对其行为的认知、行为方式的引导作用往往大于家庭环境的影响[3]。体育锻炼是校园文化活动的重要组成部分,尽管父母对子女锻炼的自主支持能影响子女的适应性完美主义和锻炼坚持性,但青少年适应性完美主义对锻炼坚持性的影响在不同程度的父母自主支持上具有同一性。

分析证实,性别变量在青少年自主动机与锻炼坚持性间具备调节效应。传统性构社会赋予男女的不同社会分工构成了人们一贯的社会性别观念[57],这种性别观念极有可能形成刻板性别印象、固化性别气质、扩大性别的群体差异,并使青少年锻炼的认知决策和行为表达呈现性别差异化[40]。①人类社会化进程中的先赋因素往往通过家庭影响其性别观念,进而决定主体行为选择和社会实践[58],相对于男性青少年,女性青少年从事体育活动时,会有更少的参与权利、自由、机会和条件,更多的束缚和限制,其锻炼行为亦不如男性青少年那般阳刚、充满活力以及具有坚持性。②学校作为青少年社会化发展的“第二课堂”,其学习生活环境中同样存在男女性别的差异观,往往认为参加体育锻炼的女性与优雅、文静、顺从的女性形象相悖,甚至会用“异类”“假小子”“男人婆”“女汉子”等词语污化从事体育活动的女性青少年[59]。这种源于社会认知和体验偏见的污化,映射了学校性别环境对传统性别观念的认同与妥协。对女性青少年体育参与者的拒绝、排斥、抵触,造成了其较弱的锻炼自主动机和较差的锻炼坚持性。③受社会盛行的“瘦文化”影响,女性青少年往往认为“女性之美”在于容颜靓丽、四肢纤细、线条凸显、身材匀称,对自信开朗的气质、结实饱满的体型、中性活泼的服饰等存在偏见。这种运动美与期待美间的认知冲突导致女性青少年对体育锻炼产生了逃避、放弃倾向。正如前人[60]所言:女性审美偏颇与扭曲所诱发的认知冲突可导致其健身意愿和行为陷入误区。因此,受家庭、学校、个人等因素影响,青少年自主动机对锻炼坚持性的影响存在性别差异,其中,男性青少年的锻炼自主动机更强烈,锻炼亦更具坚持性。

本文利用父母与青少年共同调查的方式,探讨了父母的自主支持、青少年的适应性完美主义、自主动机对其锻炼坚持性的综合影响。混合模型的建构,在一定程度上解释了适应性完美主义影响青少年锻炼坚持性的内在机制,具有一定的现实意义。本文认为,从学校入手,建立学校—家庭互通体育网络,引导父母加大对青少年锻炼的自主支持,同时发展青少年积极、合理的完美主义和锻炼自主动机, 是培养青少年良好锻炼习惯、提升锻炼坚持性的有效策略。诚然,本文尚属横断面调查研究,缺乏跟踪调查的实验论证,未来应关注青少年锻炼坚持性影响机制的纵向研究,为促进青少年形成健康绿色的生活方式提供实践启示。

4 结论① 青少年的适应性完美主义既能直接影响锻炼坚持性,还能通过自主动机间接作用于锻炼坚持性;②父母对青少年体育锻炼的自主支持能对青少年的适应性完美主义和锻炼自主动机产生积极的调节作用;③相较于女性青少年,男性青少年的锻炼自主动机更强烈、锻炼亦更具坚持性。

作者贡献声明:董宝林:提出论文选题,搜集统计数据,核实数据,撰写、修改论文;毛丽娟:设计论文框架,审核、指导修改论文。

| [1] |

中共中央, 国务院.关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[EB/OL]. [2018-04-07]. http://old.moe.gov.cn//Publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/200710/27692.html

(  0) 0)

|

| [2] |

杨小明. 高中体育专项化教学改革的理论与实践探索[J].

西安体育学院学报, 2019, 36(3): 364-368 (  0) 0)

|

| [3] |

董宝林. 健康信念和社会支持对青少年体育锻炼影响的调查分析[J].

体育学刊, 2017, 24(3): 115-122 (  0) 0)

|

| [4] |

魏军, 刘儒德, 何伊丽, 等. 小学生学习坚持性和学习投入在效能感、内在价值与学业成就关系中的中介作用[J].

心理与行为研究, 2014, 12(3): 326-332 DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2014.03.008 (  0) 0)

|

| [5] |

张春华, 章建成, 金亚虹, 等. 锻炼坚持性的国外研究进展[J].

上海体育学院学报, 2002, 26(4): 48-51 DOI:10.3969/j.issn.1000-5498.2002.04.012 (  0) 0)

|

| [6] |

STOEBER J, CORR P J. Perfectionism, personality, and future-directed thinking:Further insights from revised reinforcement sensitivity theory[J].

Personality & Individual Differences, 2017, 105(15): 78-83 (  0) 0)

|

| [7] |

张斌, 谢静涛, 蔡太生. 完美主义人格的结构及特点[J].

中国心理卫生杂志, 2013, 27(3): 215-219 DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2013.03.012 (  0) 0)

|

| [8] |

NIWA M, JAAROPELED H, TANKOU S, et al. Adolescent stress-induced epigenetic control of dopaminergic neurons via glucocorticoids[J].

Science, 2013, 339(6117): 335-339 DOI:10.1126/science.1226931 (  0) 0)

|

| [9] |

杨宏飞, 孙黎黎. 高中生的完美主义与心理健康[J].

中国心理卫生杂志, 2005, 19(2): 126-127 DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2005.02.024 (  0) 0)

|

| [10] |

訾非. 完美主义心理研究的历史和现状[J].

心理科学, 2004, 27(4): 943-945 DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2004.04.046 (  0) 0)

|

| [11] |

连文杰, 毛志雄, 闫挺. 运动领域完美主义的研究及进展[J].

体育科学, 2007, 27(2): 54-57 (  0) 0)

|

| [12] |

赵建芳, 张守臣, 孟庆新, 等. 大学生完美主义与尴尬的关系:自尊的中介作用[J].

中国临床心理学杂志, 2016, 24(4): 710-713 (  0) 0)

|

| [13] |

吴双磊.大学生完美主义倾向及与心理幸福感的关系研究[D].苏州: 苏州大学, 2007: 17-35

http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&filename=2007202412.nh (  0) 0)

|

| [14] |

BONG M, HWANG A, NOH A, et al. Perfectionism and motivation of adolescents in academic contexts[J].

Journal of Educational Psychology, 2014, 106(3): 711-729 DOI:10.1037/a0035836 (  0) 0)

|

| [15] |

BARCZA-RENNER K, EKLUND R C, MORIN A J, et al. Controlling coaching behaviors and athlete burnout:Investigating the mediating roles of perfectionism and motivation[J].

Journal of Sport & Exercise Psychology, 2016, 38(1): 30-44 (  0) 0)

|

| [16] |

HILL A P. Multidimensional perfectionism and motivation in sport: Potential mediating and moderating variables[D]. London: University of Bedfordshire, 2009: 131-147

(  0) 0)

|

| [17] |

邓士昌, 孙时进.完美主义对时间管理倾向的影响: 自我决定动机的中介作用[C].南京: 第16届全国心理学学术会议论文集, 2013: 638-640

(  0) 0)

|

| [18] |

RYAN R M, DECI E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J].

American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78 DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68 (  0) 0)

|

| [19] |

冯玉娟, 毛志雄, 车广伟. 大学生身体活动行为预测干预模型的构建:自主动机与TPB扩展模型的结合[J].

北京体育大学学报, 2015, 38(5): 72-76 (  0) 0)

|

| [20] |

冯玉娟, 毛志雄. 三重相关效能对大学生休闲时间身体活动行为的影响:跨情境模型的构建与检验[J].

天津体育学院学报, 2015, 30(1): 52-57 (  0) 0)

|

| [21] |

PETRIDES K V. A general mechanism for linking personality traits to affect, motivation, and action[J].

New Ideas in Psychology, 2011, 29(2): 64-71 DOI:10.1016/j.newideapsych.2010.02.001 (  0) 0)

|

| [22] |

BANDURA A. Health promotion by social cognitive means[J].

Health Education & Behavior, 2004, 31(2): 143-164 (  0) 0)

|

| [23] |

WEINSTEIN N, RYAN W S, DEHAAN C R, et al. Parental autonomy support and discrepancies between implicit and explicit sexual identities:Dynamics of selfacceptance and defense[J].

Journal of Personality & Social Psychology, 2012, 102(4): 815-832 (  0) 0)

|

| [24] |

SOENENS B, VANSTEENKISTE M, LENS W, et al. Conceptualizing parental autonomy support:Adolescent perceptions of promotion of independence versus promotion of volitional functioning[J].

Developmental Psychology, 2007, 43(3): 633-646 DOI:10.1037/0012-1649.43.3.633 (  0) 0)

|

| [25] |

SOENENS B, LUYCKX K, VANSTEENKISTE M, et al. Maladaptive perfectionism as an intervening variable between psychological control and adolescent depressive symptoms:A three-wave longitudinal study[J].

Journal of Family Psychology, 2008, 22(3): 465-474 DOI:10.1037/0893-3200.22.3.465 (  0) 0)

|

| [26] |

MCARDLE S. Exploring domain-specific perfectionism[J].

Journal of Personality, 2010, 78(2): 493-508 DOI:10.1111/j.1467-6494.2010.00624.x (  0) 0)

|

| [27] |

FROST R O, MARTEN P, LAHART C, et al. The dimensions of perfectionism[J].

Cognitive Therapy & Research, 1990, 14(5): 449-468 (  0) 0)

|

| [28] |

PARKER W D. An empirical typology of perfectionism in academically talented children[J].

American Educational Research Journal, 1997, 34(3): 545-562 DOI:10.3102/00028312034003545 (  0) 0)

|

| [29] |

DECI E L. Intrinsic motivation and self-determination[J].

Encyclopedia of Applied Psychology, 2004, 3(2): 437-448 (  0) 0)

|

| [30] |

郑全全, 徐沙. 自主支持对自我损耗的影响:活力对能量的补偿作用[J].

应用心理学, 2011, 17(3): 195-201 DOI:10.3969/j.issn.1006-6020.2011.03.001 (  0) 0)

|

| [31] |

DECI E L, RYAN R M. Self-determination theory:A macrotheory of human motivation, development, and health[J].

Canadian Psychology, 2008, 49(3): 182-185 DOI:10.1037/a0012801 (  0) 0)

|

| [32] |

朱姣, 殷小川. 重要他人的自主支持感与青少年锻炼行为的关系:基于自我决定理论[J].

中国运动医学杂志, 2017, 36(1): 48-55 DOI:10.3969/j.issn.1000-6710.2017.01.009 (  0) 0)

|

| [33] |

DECI E L, RYAN R M. The "what" and "why"of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior[J].

Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268 DOI:10.1207/S15327965PLI1104_01 (  0) 0)

|

| [34] |

Rogers C R. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change[J].

Journal of Consulting & Clinical Psychology, 1992, 60(6): 827-832 (  0) 0)

|

| [35] |

MCDAVID L, COX A E, AMOROSE A J. The relative roles of physical education teachers and parents in adolescents'leisure-time physical activity motivation and behavior[J].

Psychology of Sport & Exercise, 2012, 13(2): 99-107 (  0) 0)

|

| [36] |

BANDURA A. Human agency in social cognitive theory[J].

American Psychologist, 1989, 44(9): 1175-1184 DOI:10.1037/0003-066X.44.9.1175 (  0) 0)

|

| [37] |

程云玮.中学生完美主义对学习倦怠和学习投入的影响: 学习动机的中介作用[D].广州: 华南师范大学, 2012: 24-36

http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=J0075865 (  0) 0)

|

| [38] |

魏国英, 陈雪飞. 家庭文化对青少年性别刻板印象形成的影响[J].

妇女研究论丛, 2005, 63(1): 29-36 DOI:10.3969/j.issn.1004-2563.2005.01.006 (  0) 0)

|

| [39] |

汪全先, 王健. 我国学校体育性别问题的根源及其消解[J].

体育学刊, 2017, 24(2): 85-90 (  0) 0)

|

| [40] |

董宝林, 张欢. 性别角色、主观锻炼体验、运动承诺与锻炼行为:链式中介模型[J].

天津体育学院学报, 2016, 31(5): 414-421 (  0) 0)

|

| [41] |

沈奕斐.

被建构的女性[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005: 267-273.

(  0) 0)

|

| [42] |

司继伟.

青少年心理学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010: 3-17.

(  0) 0)

|

| [43] |

王瑞元, 苏全生.

运动生理学[M]. 北京: 人民体育出版社, 2012: 42-57.

(  0) 0)

|

| [44] |

SPECTOR P E, SANCHEZ J I, SIU O L, et al. Eastern versus western control beliefs at work:An investigation of secondary control, socioinstrumental control, and work locus of control in China and the US[J].

Applied Psychology, 2004, 53(1): 38-60 (  0) 0)

|

| [45] |

訾非, 周旭. 中文Frost多维度完美主义问卷的信效度检验[J].

中国临床心理学杂志, 2006, 14(6): 560-563 DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2006.06.003 (  0) 0)

|

| [46] |

GOUDAS M, BIDDLE S, FOX K. Perceived locus of causality, goal orientations, and perceived competence in school physical education classes[J].

British Journal of Educational Psychology, 1994, 64(3): 453-463 DOI:10.1111/j.2044-8279.1994.tb01116.x (  0) 0)

|

| [47] |

孙德荣, 刘瑞静, 范金玲, 等. 目标定向、动机自主与青少年课外身体活动选择的关系[J].

天津体育学院学报, 2015, 30(2): 141-146 (  0) 0)

|

| [48] |

刘微娜, 周成林, 孙君. 青少年户外运动动机对运动坚持性的影响:运动氛围的中介作用[J].

体育科学, 2011, 31(10): 41-47 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2011.10.005 (  0) 0)

|

| [49] |

ATWATER L, CARMELI A. Leader-member exchange, feelings of energy, and involvement in creative work[J].

Leadership Quarterly, 2009, 20(3): 264-275 DOI:10.1016/j.leaqua.2007.07.009 (  0) 0)

|

| [50] |

方杰, 张敏强. 中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法[J].

心理学报, 2012, 44(10): 1408-1420 (  0) 0)

|

| [51] |

PREACHER K J, HAYES A F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J].

Behavior Research Methods Instruments & Computers, 2004, 36(4): 717-731 (  0) 0)

|

| [52] |

陈瑞, 郑毓煌, 刘文静. 中介效应分析:原理、程序、Bootstrap方法及其应用[J].

营销科学学报, 2013(4): 120-135 (  0) 0)

|

| [53] |

PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F. Addressing moderated mediation hypotheses:Theory, methods, and prescriptions[J].

Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227 DOI:10.1080/00273170701341316 (  0) 0)

|

| [54] |

HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis:A regression-based approach[J].

Journal of Educational Measurement, 2013, 51(3): 335-337 (  0) 0)

|

| [55] |

邢晓沛, 孙晓丽, 王争艳, 等. 父母心理控制与儿童自我控制和问题行为:有中介的调节模型[J].

心理科学, 2017, 40(3): 594-599 (  0) 0)

|

| [56] |

FARKAS M S, GROLNICK W S. Examining the components and concomitants of parental structure in the academic domain[J].

Motivation & Emotion, 2010, 34(3): 266-279 (  0) 0)

|

| [57] |

亨德森.女性休闲: 女性主义的视角[M].刘耳, 译.昆明: 云南人民出版社, 2000: 6-13

(  0) 0)

|

| [58] |

KNOBLAUCH H, WILKE R. The common denominator:The reception and impact of Berger and Luckmann's The Social Construction of Reality[J].

Human Studies, 2016, 39(1): 1-19 DOI:10.1007/s10746-016-9398-0 (  0) 0)

|

| [59] |

阳煜华, 吴广亮. 阳刚女运动员的性别刻板印象与"污名化"溯源[J].

妇女研究论丛, 2014(1): 60-66 DOI:10.3969/j.issn.1004-2563.2014.01.014 (  0) 0)

|

| [60] |

朱建伟, 陈玲, 邹循豪. 当代女性健康审美偏颇与健身路径选择[J].

成都体育学院学报, 2009, 35(10): 29-31 DOI:10.3969/j.issn.1001-9154.2009.10.009 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44