体育是人类社会发展进程中最有影响力的社会活动之一[1]。自20世纪以来,在人类文明进化过程中同时发生了2场剧烈变革:一是“城市革命”;二是“体育革命”。城市革命使社会发生了剧烈的结构变迁或转换,城市的文明地位和社会价值随之发生了重大变化[2]。体育革命提升了体育的社会功能,改变了城市的文明结构和进化手段,同时催生了许多新兴的体育融合现象[3]。城市大型体育赛事的崛起是城市革命和体育革命相互影响的典范案例。作为城市事件重要的发生和表现形式,大型体育赛事成为城市现代化进程中的重要标志。西方发达国家的经验表明,大型体育赛事对城市现代化发展与转型具有重大的推动作用,不仅表现在为整合城市功能、调整城市布局提供重要的发展机遇和契机,而且还体现在优化城市产业结构,拓展城市服务业发展空间,为城市发展提供可持续利用的资源和内在动力[4],成为地方政府带动城市就业、旅游与消费发展的有效治理手段[5]。

以美国学者丹尼尔·贝尔为代表的学者提出,当人均GDP突破5 000美元时,社会开始步入以信息化、知识化为主要特征的后工业化时期,经济结构从以制造业为主转向以服务业为主[6]。因此,在后工业化时代,城市的发展不再依赖传统的零售服务供给、制造业等活动,而是依靠城市在全球信息经济中的地位促进服务业系统性发展。在中国以信息化、知识化为主要特征的后工业化时期,以服务业为主的现代化城市经济结构使大型体育赛事成为城市功能重新定位与自我更新的重要载体和依托。其中,具有公共产品属性的大型城市马拉松赛事成为各级地方政府借以推动城市发展和提升城市形象的选择。城市马拉松赛事独特的产业复合基因、丰富的群众资源基础、较低的区位资源需求以及特殊的时代发展契机,都赋予其在提高城市旅游资源配置能力、推动城市经济、促进城市建设及优化城市形象等方面更高的互动发展效率。据统计,2018年全国800人以上马拉松赛事高达1 581场,累积参赛达583万人次,举办地点涉及285个城市。马拉松赛事年度总消费额达178亿元,赛事总消费额达288亿元,年度产业总产出达746亿元[7]。2019年中国共举办规模赛事1 828场(不包括港澳台地区),较2018年增加247场,共有712.56万人次参与马拉松及路跑等相关赛事,比2018年增长了129.56万人次[8]。

在中国当前快速成长的城市体育赛事发展实践中,赛事旅游消费需求的兴起、城市马拉松赛事发展势头迅猛以及各级各地政府(城市)对提升马拉松赛事影响力的迫切需求决定了评价中国城市马拉松旅游效应以及建构城市马拉松赛事与城市旅游协同发展指导框架的紧迫性与必要性。基于此,本文从城市发展新需求战略背景出发,围绕马拉松赛事对城市旅游的经济效应、社会效应、空间效应等3个议题,探究中国城市马拉松赛事对城市旅游的影响效应及提升策略。

1 文献回顾 1.1 特定界定:城市赛事旅游基于研究需要,概念及对象的界定必须服务于特定的研究目的。城市赛事旅游是一个新兴的复合型概念,是涉及重大活动的城市事件旅游类型之一。明确的研究指向对于深入细致地研究体育赛事旅游本身及其管理现象具有重要意义。查阅相关体育赛事旅游文献资料发现,目前关于城市体育赛事旅游的研究主要表现出2个明显的发展脉络:①将体育赛事作为城市旅游的载体和核心,其出发点是使体育赛事成为城市旅游吸引物和促进旅游业发展的动力,重在评估体育赛事带动的城市旅游经济效应;②以强调城市旅游要素对体育赛事的推动作用为着力点,将体育旅游作为城市事件营销的一个亚类进行分析和研究,归位于如何更好地发展体育旅游,带动城市体育赛事的发展[9]。在不同应用背景下,基于不同目的,产生了不同的城市赛事旅游研究分类体系。不同学者对于体育赛事旅游影响城市价值功能的认知却是一致的,即大型体育赛事作为一种增进游客对举办城市旅游资源认知的工具或一种旅游吸引物的功能日益明显,成为激发城市旅游动机的诱因之一[10]。通过举办体育赛事实现体育与旅游的协同发展策略也被纳入地方政府的政策视野。

基于以上2点认识,结合中国体育赛事旅游的实践经验,本文将城市赛事旅游定义为:以体育赛事产品为核心旅游吸引物,诱发旅游者离开惯常居住环境进入城市举办地而进行的系统性旅游活动的过程。其不仅具有城市旅游生产与消费的同时性、周期性、体验即时性等一般性特点,还具有如下特性:①以体育赛事为事件载体和依托,依靠赛事本身的活动特色吸引更多游客;②赛事旅游的目标市场较明确,较易分析和锁定核心消费人群;③体育赛事旅游活动具有动态性,需根据赛事的日程安排和形式等设计具体旅游活动内容。

本文主要涉及城市体育赛事旅游效应问题,而不可忽视的是赛事的规模和举办特色对体育赛事的管理效益起着直接决定作用。对于体育赛事的规模以及大、中、小型体育赛事的划分,目前尚无公认的量化标准。从现实角度看,体育赛事的级别与规模决定了赛事的影响范围,同时赛事举办城市旅游吸引物的性质也决定了能否吸引旅游者,这造成了城市体育赛事旅游效应及价值功能的巨大差异。然而,作为一项调查性、应用性研究,本文并非纠缠于城市区位的学理意义,而是将研究对象从区域举办的各类赛事中剥离出来,以服务于研究任务的完成和研究效率的提升。

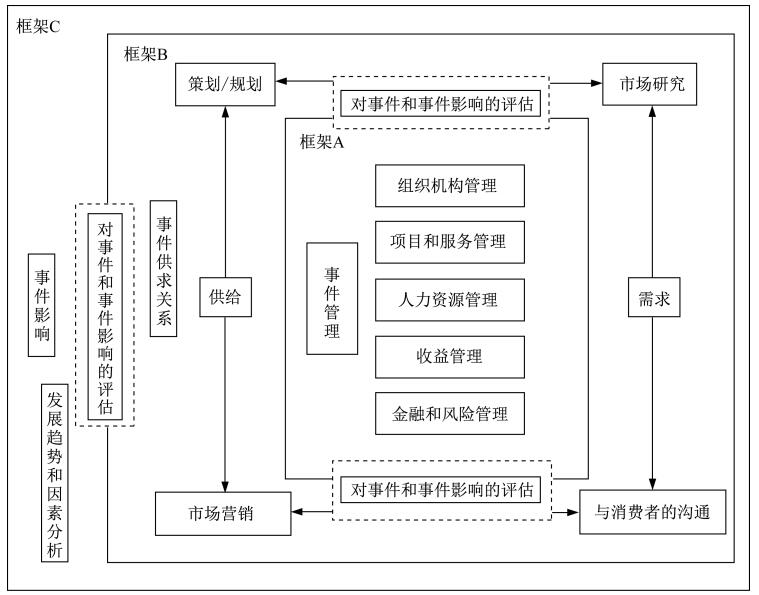

1.2 理论基础:事件与事件系统理论城市马拉松赛事的本质是事件,对其研究属于事件理论(Event Theory)的研究范畴。因此,有必要对事件理论加以分析和回顾。事件理论是指事件的概念、内涵及发展规律。具体研究内容可归纳为3个方面、3个框架[11] (图 1):①事件管理研究(框架A),研究视角基于事件利益主体(如赛事主办方、赞助方)内部的协调与运作,主要包括组织机构管理、项目和服务管理、人力资源管理、收益管理、金融和风险管理等5个方面。②事件供求关系研究(框架B),研究视角基于事件客体本身。事件供给方面包括事件生产(运作)过程的全部环节,需求方面具体涉及事件消费者及其构成的市场2个部分。事件策划、市场研究、市场营销、事件主体与事件消费者之间的沟通互联构成事件供求关系研究的核心内容。③事件影响研究(框架C),研究视角关注事件客体发展与其外围环境之间的关系,其中最重要的研究内容是事件发展趋势及其相关因素的分析。事件理论的3个框架之间是逐层包容的关系,即事件管理研究以事件供求关系研究为背景,而事件供求关系研究又以事件影响为背景。在实际研究过程中,事件管理、事件供求关系以及事件影响三者之间是通过对事件和事件影响的评估联系起来的,使事件理论研究成为一个完整的系统。

|

| 图 1 事件理论研究框架 Figure 1 A framework of Event Theory |

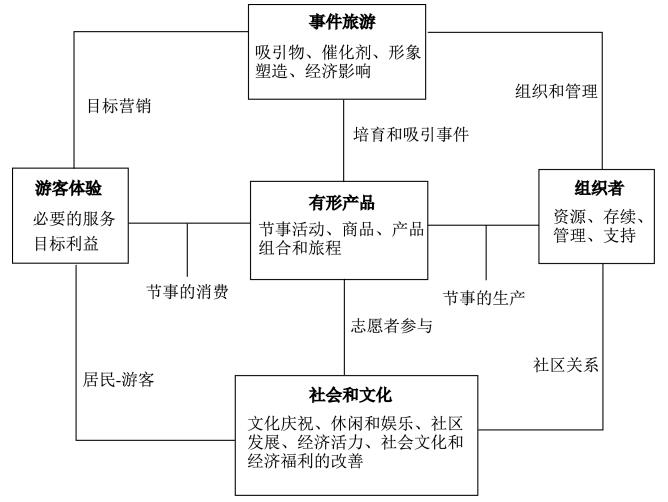

事件系统理论(Event System Theory)是事件理论的具体化和操作化体系,根据系统层级间的相互影响关系,关注并解释事件本质属性对实体的动态影响程度[12]。事件系统理论提供了一个在事件强度、事件时间和事件空间的共同作用下实体如何发生变化的分析框架。事件强度属性(事件新颖性、重要性、颠覆性)、事件时间属性(事件时机、时长及变化)、事件空间属性(事件起源、扩散范围、交互距离)决定了事件对相关实体的影响程度。例如,当事件强度一定时,事件发生的时间点越符合发展需求(时机),持续的时间越长(时长),覆盖范围越广(扩散范围),事件对实体产生的影响就越强。事件系统理论强调事件属性(事件强度、时间和空间)对研究对象发展过程的多层级影响。因此,事件系统理论认为,研究事件应系统化地围绕事件强度、时间和空间属性,以及这些属性产生的不同程度影响而展开深入研究。例如,Brewster[13]认为,城市事件产品可定义为事件本身、事件活动组合及其对经济发展的影响。这些影响涉及收入、就业、经济刺激、地区发展和改善国际开支等,并基于此提出了事件和事件旅游的系统结构(图 2)。虽然事件系统理论的应用领域日益广泛,但目前国内尚无学者运用其研究城市旅游发展过程中的体育赛事特征及影响。

|

| 图 2 事件和事件旅游系统[13] Figure 2 Event and event travelling system |

相较于以前关于体育赛事旅游领域的研究,本文运用事件系统理论的不同之处在于:①联系城市马拉松赛事这一具体城市事件,关注并强调马拉松赛事作为城市事件的本质属性,即从应用层面(强度属性、空间维度及时间维度)评估其对城市旅游的影响程度,凸显研究的实践性特征;②运用事件系统理论的分析理路,通过揭示赛事参与者及城市居民对赛事的感知价值评估凸显城市马拉松赛事发展过程中的行动属性,对城市马拉松赛事的事件特征及其旅游效应进行有益探索。

1.3 关键概念:赛事旅游效应旅游效应是城市赛事旅游研究的核心问题之一。旅游效应研究(Impact Study of Tourism)约始于20世纪60年代,主要源于欧美国家(其中以北美较为集中)[14]。旅游效应泛指城市旅游事件对城市发展产生的所有影响的总和。近年来,城市旅游效应研究逐渐聚焦于旅游经济(投入-产出,评价旅游对城市经济的促进关系)、旅游社会文化(人类之间的冲突)、旅游环境与生态(注重经济效益之外的代价问题)等3个领域。

城市体育赛事对城市旅游发展具有怎样的影响是一个存在争议的研究话题。从本质上看,城市赛事旅游是依托于城市赛事,以参加或观看赛事为出发点,吸引旅游者离开惯常居住地,旨在满足各种心理欲求的短暂性休闲体验活动。根据事件系统理论,本文从表意上、组织上和感知上对城市赛事旅游进行分析,认为城市赛事之所以成为城市旅游吸引物,不仅因其是一个客观的具有“吸引力”的要素总和,还因其是一个城市旅游吸引物系统。除了具有自身的特殊属性外,城市赛事更符合现代社会的某种价值与理想,代表的是赛事旅游者(包含赛事参与者和观看者)对城市赛事所代表的符号意义的感知和价值认同。因此,在城市旅游吸引物系统的观点下,赛事旅游者不是传统意义上的“城市旅游吸引物”的消费者或使用者,而是城市旅游吸引物系统的建构者,是城市旅游吸引物系统不可分割的重要组成部分。鉴于此,笔者认为,城市赛事旅游效应是一个相对性关系的主观评价范畴,是基于城市体育赛事对城市发展产生的特定经济-社会-生态复合效应的程度,由赛事旅游者(包含赛事参与者和观看者)旅游感知体验的本质所决定的城市旅游吸引物系统评价结构,而非指城市赛事本身。

2 研究设计 2.1 数据来源目前,国内城市马拉松赛事数量众多,层次迥异,类型多样。抽样框的缺乏导致本文不可能采取随机抽样的方式进行调查。同时,城市马拉松旅游属于较新的研究领域,无成形的理论框架,可直接借鉴的文献也比较有限,属于探索型研究。囿于本文的探索性研究性质,调查样本需具有一定的代表性。北京、上海、厦门、大连四地的马拉松赛事在国内素有“四大满贯”之称,是国内最知名的四大马拉松赛事[15]。基于研究设计和时间要求,本文以北京、上海、厦门、大连为调查区域,以城市马拉松赛事参与者及城市居民为研究对象,使用在线问卷调查方式进行数据收集。此外,本文与第三方市场调研公司合作,充分借助网络问卷系统的自身优势,锁定IP地址区域,利用电子网络问卷样本检测、自动跳转和数据检测功能,不但实现了对问卷作答者身份的筛选和过滤,而且降低了被调查者填答错误的可能性,保障了样本有效性。

本文运用SPSS 22.0分别通过克朗巴哈(Cronbach's α)系数、KMO与Bartlett球形检验对调研问卷数据进行信度和效度检验。Cronbach's α系数值为0.977,说明涉及中国城市马拉松赛事旅游效应的13个题目具有较高的内部一致性。KMO和Bartlett球形检验对调查问卷结构效度的检验结果显示:KMO值为0.965,Bartlett球形检验卡方值为5 004.410,且对应的相伴概率值Sig.为0.000,拒绝相关系数为0(各变量相互独立)的假设(表 1),说明本文用于检验测度的测量题项与测量维度之间存在对应关系。

| 表 1 KMO和Bartlett球形检验结果 Table 1 The result of KMO and Bartlett's test of sphericity |

旅游效应评价是指用某种方法对旅游活动所产生效应的正负、大小、影响等进行评估[16]。关于旅游效应评价,研究者多根据具体研究目的和理论选择分析维度,并无统一标准[17]。关于城市体育赛事旅游效应的评价方法较多,集中归纳为4种研究方式:①基于定量分析,即从数量化研究角度论述体育赛事对城市经济、社会及环境等各方面产生的影响。主要包含产业附加值测算法、投入产出法、旅游业增加值剥离测算方法、分类测算方法以及旅游业地区影响力模型等[18-20]。②基于感知测量,即通过测量了解受众(当地居民和游客)感知到的体育赛事对城市旅游带来的具体影响,涉及田野调查法、问卷调查法、电话调查法和访谈法等[21]。③基于对比分析,即对同一人群进行2次测量,了解体育赛事举办前后受众对城市的认知变化,从而判断体育赛事对城市的影响方向和大小,如预测分析法、长期监测法等[22]。④基于关系检验,这类研究通常分析体育赛事对城市旅游的哪些因素产生影响。在确定旅游效应影响因素时,需要考虑一系列变量。定量评价方法一般采用数量化模式进行定量化分析, 结果相对比较准确,但对环境效应和社会效应的测量却未提高到相应水准。基于感知测量及对比分析方法需将诱发旅游的动机事件和其他变化原因剥离,不仅需考虑社会效应和环境效应,还必须对体育赛事介入前的城市状况有较为清晰的了解。以上3种研究方式均具有一定的局限性。

基于研究目的及时间要求,根据社会舆情分析与专家访谈(包括体育赛事领域学者、赛事运营者和参赛运动员访谈)数据,城市马拉松赛事对目的地的旅游效应通过赛事参与者(含参加者、观赏者)及城市居民对其的评价获得适宜的结果。因此,本文采用基于“关系检验”(数量化模型)与“感知测量”(问卷调查)相结合的半定量化方式,对城市马拉松旅游效应进行综合评价。城市马拉松旅游效应评价的半定量化公式:

| $ {A_i} = \sqrt {{B_i}{C_i}} $ | (1) |

式(1)中,Ai代表第i个调查项目的旅游效应值,Bi是调查对象对城市举办马拉松赛事的态度,Ci是调查对象对城市马拉松赛事引起变化及变化程度的偏好。Ai作为Bi和Ci的几何平均,既反映了马拉松赛事对城市旅游的影响程度,又反映了赛事参与者及城市居民对它的偏好,即旅游效应的社会价值。依据数值可判断城市马拉松赛事旅游效应是积极还是消极的。

Bi和Ci通过以下公式可以得到:

| $ D = \sum\limits_{k = 1}^5 {{E_i}{F_i}} $ | (2) |

式(2)中,D是Bi或Ci值,Ei是调查对象态度或偏好所占比重,Fi是每种态度或偏好值。根据李克特量表(Likert scale),对Fi的评价尺度采用5分赋值法,即5为非常满意或非常符合,4为比较满意或比较符合,3为一般或无所谓,2为比较满意或比较符合,1为非常不满意或非常不符合。评价值≥3表示马拉松参赛者或城市居民的偏好或态度较好,评价值< 3表示偏好或态度较差。

城市马拉松赛事旅游效应值可采用以下公式获得:

| $ A = \sum\limits_{k = 1}^5 {{A_i}{K_i}} $ | (3) |

式(3)中,A表示旅游经济效应、社会效应、空间效应的值,Ai表示三方面效应中第i个调查项目的旅游效应值,Ki表示三方面效应中第i个调查项目旅游效应的权重。

城市马拉松旅游综合效应是综合经济、社会、空间三方面效应得到的,其计算公式为:

| $ A = {A^/}_1{X_1} + {A^/}_2{X_2} + {A^/}_3{X_3} $ | (4) |

式(4)中,A为城市马拉松赛事对城市旅游的综合效应,A1/、A2/、A3/分别为经济、社会、空间三方面效应的值,X1、X2、X3分别为前三者的权值。

3 结果与分析 3.1 经济效应马拉松赛事在城市得以迅速发展的首要原因在于其对城市旅游经济的促进功能。赛事旅游经济是城市经济发展中的旅游乘数效应,主要体现为由举办体育赛事而为城市带来的新的资金流动,其繁荣程度与旅游者在城市的消费行为密切相关[23]。总体而言,城市马拉松赛事对城市旅游的经济影响包含3个层次:赛事本身的经济效益、对举办城市旅游经济的影响以及对城市经济的总影响。此处经济效应特指城市马拉松赛事对举办地旅游所产生的直接经济影响和间接经济影响的总和,通常涉及2个层面的评估:城市马拉松赛事自身的聚集效应评估以及赛事举办期间带来的关联效应评估。城市马拉松赛事的聚集效应表现为马拉松赛事对举办城市旅游经济产生的短期消费需求冲击,这种需求冲击会在赛事举办期间集中爆发,形成旅游需求的“峰聚效果”。关联效应表现为因马拉松赛事举办引致的需求集聚效应对城市旅游经济产生的正向影响,包括举办城市的交通、住宿、餐饮、零售、商务等相关产业因满足赛事参与者或观众需求而产生的各项经济资金的流动。

调研结果(表 2、表 3)显示,在北京、上海、厦门、大连四地城市马拉松赛事旅游经济效应评价中,体现关联效应层次的“提升城市旅游吸引力”综合评价值最高(Ai=4.13), “增加交通、餐饮等行业收入”评价值为4.11。体现城市马拉松赛事集聚效应层次的“短期内促进城市旅游消费”和“短期内吸引大量外地观众”的经济效应评价值分别为4.11、4.09。参照本项目设定的5个评价等级可知,北京、上海、厦门、大连四地城市马拉松旅游经济效应处于中等偏上水平。

| 表 2 城市马拉松赛事对经济影响的描述性统计结果 Table 2 Descriptive statistics of economic impact of urban Marathon |

| 表 3 城市马拉松旅游经济效应综合评价结果 Table 3 Comprehensive evaluation of economic effect of urban Marathon tourism |

重大城市事件与城市旅游、区域社会发展具有显著相关性[24]。城市马拉松赛事不仅是政府促进城市经济发展的客观工具,更是社会建构的产物。根据麦克拉肯的观点,“消费者”对商品的消费过程不仅是对商品性能的使用过程,而且是对其代表的符号意义的消费过程。开展城市事件旅游主要基于3个方面的社会动因,即社会形象、社会文化和社会参与动因[25]。这3个动因共同决定了事件旅游对社会的影响程度。事实上,城市对马拉松赛事的关注及其所代表的城市符号建构是社会价值建构和意义转移的过程。马拉松赛事在城市的勃兴除了自身特殊性之外,还因其符合社会的价值与理想,并承载了城市的某种价值与理想符号[26]。

城市马拉松赛是现代城市的标志性事件之一。通过举办城市马拉松赛不仅可提升城市的影响力,而且可通过完善城市服务支撑系统,促进城市升级换代,塑造城市品牌形象。城市社会形象是城市文化氛围和公民素质的折射。作为一种城市文化促进机制,城市马拉松赛事能够推动和提高城市文化的感召力,通过折射出的城市文化特性,提高城市影响的外向度。同时,城市社会形象的维护在很大程度上依赖于高素质的城市公民。良好的城市形象对公民具有向心力,开展马拉松旅游不仅促使城市公民越来越重视城市生活的环境和质量,也促使其参与意识不断增强,提高城市的文化内涵。因此,社会效应是城市马拉松赛事对举办城市所造成的社会、形象、文化的综合性影响。城市马拉松赛事涉及的社会、形象、文化等因素较为复杂,难以用定量的指标进行描述,特别是国内外学者对城市马拉松赛事的社会效应都存在一定的争议。因此,采用问卷调查的定性分析方法,通过城市马拉松赛参与者及城市居民对城市马拉松赛事社会效应进行评价,使社会效应的评价较为直观。

将调查问卷各个反馈社会效应的选项进行统计,得出如下调查结果(表 4、表 5)。认为城市马拉松赛事“能够提升城市的活力形象”者(3分及以上)占94.1%,旅游社会效应评价值为4.18,与城市马拉松赛折射的“激情、动感、活力”等体育文化内涵具有高度的契合性和一致性。认为城市马拉松赛“彰显现代化都市形象”者(3分及以上)占92.4%,“增加市民的公民意识,展现文明有序的社会形象”占92.1%,“提升市民素质,展示热情好客的市民形象”占92.4%。以上3个选项的旅游社会效应感知评价分值均为4.14。认为城市马拉松赛“促进城市形成独立的文化氛围”者(3分及以上)占92.1%,旅游社会效应感知评价分值为4.13。根据加权平均计算,城市马拉松旅游社会效应综合感知评价值为4.15,高于城市马拉松旅游经济效应平均值4.11,位列高等水平。

| 表 4 城市马拉松赛事对社会影响的描述性统计结果 Table 4 Descriptive statistics of social impact of urban Marathon |

| 表 5 城市马拉松旅游社会效应综合评价结果 Table 5 Comprehensive evaluation of social effect of urban Marathon tourism |

城市旅游空间是城市旅游活动在城市地域上的“投影”及表现形式,兼具物质空间实体形态与情感空间社会属性的双重功能[27]。当城市空间利用某种赛事活动作为旅游资源被赋予赛事的情感价值及意义时,就转变为城市赛事旅游空间[28]。作为城市高强度的特殊事件,城市马拉松赛事对城市旅游空间的成长具有极大的刺激作用:①城市马拉松赛事为城市增添了新的旅游吸引物,形成新的旅游节点及刺激新的旅游需求,全面推动城市旅游空间基础设施建设等物质空间环境的改善,促进城市自我更新;②依托举办城市马拉松赛事的契机,吸纳社会资本及现代服务业,促进城市空间功能的优化与完善,实现城市空间向世界展示“生产”增值;③城市马拉松赛事日益扩大的知名度和影响力促使城市的人流、物流、资金流、信息流等在短期内集聚爆发,引起城市、区域流动空间的快速催生演化,提升城市旅游空间的波及效应。因此,由于强有力的社会影响力及附着其上的各种空间成长机会,城市马拉松赛事成为城市实现从流动空间到场所提升的重要途径。

由表 6、表 7可知,北京、上海、大连、厦门四地城市马拉松赛事的旅游空间综合效应评价值为4.09,略低于旅游经济效应值(Ai=4.11)与旅游社会效应值(Ai=4.15)。在改善城市物质空间环境方面:认为城市马拉松赛“促进城市基础设施和标志性建筑物的建设”者(3分及以上)占90.7%,旅游空间效应感知评价值为4.11;认为城市马拉松赛事“改善城市交通,塑造良好交通环境”者(3分及以上)占87.2%,旅游空间效应感知评价值为4.04,感知评价值最低。城市马拉松赛事举办期间,参赛者及旅游者在短时间内聚集城市内,给城市的交通、容量带来一定压力,影响旅游者对城市交通环境的感知体验。但从长远看,城市马拉松赛事与城市居民具有相似的生活品质追求。城市马拉松赛事可促进城市结构优化,解决因城市容量不足带来的交通感知问题。

| 表 6 城市马拉松赛事对城市空间影响的描述性统计结果 Table 6 Descriptive statistics of the impact on urban space of urban Marathon |

| 表 7 城市马拉松旅游空间效应综合评价结果 Table 7 Comprehensive evaluation of spatial effect of urban Marathon tourism |

此外,城市马拉松赛事是增加城市吸引力与影响力的外向度刺激策略。调研结果显示,认为城市马拉松赛事“增加向世界展示城市的机会”的感知评价值为4.14,说明赛事参与者对城市马拉松赛事在城市空间场所影响力提升方面的认同度较高。城市旅游目的地影响力的变化代表城市相对竞争力的变化。由于城市马拉松赛事具有周期性、瞬间性的特点,认为城市马拉松赛事可“提高城市国际影响力”的认同度与“增加向世界展示城市的机会”(91.4%)相比存在较大差异,仅为87.8%。

3.4 综合效应综合旅游效应是城市马拉松赛事对举办城市所造成的经济、社会、空间的综合性影响。根据问卷调查结果,采用半定量化计算方法,得到北京、上海、厦门、大连四地城市马拉松旅游综合效应值为4.12(表 8)。参照本文设定的城市马拉松旅游效应的5个评价等级可知,城市马拉松旅游效应处于中等偏上水平,说明北京、上海、厦门、大连四地城市马拉松旅游发展产生的综合效应是正向效应,即城市马拉松赛事的发展带动了旅游产业及其他产业的发展,但带动的作用并不十分明显,目前仅处于初期阶段。这一结论与城市马拉松赛事的发展阶段以及赛事旅游在国内城市的现实地位吻合。

| 表 8 城市马拉松旅游综合效应评价结果 Table 8 Comprehensive effect evaluation of urban Marathon tourism |

(1)城市马拉松旅游的社会效应最明显,其评价值(Ai=4.15)高于经济效应与空间效应,说明城市马拉松赛事与城市旅游的融合发展对城市的社会发展起到了较大的推动作用。城市马拉松赛事的发展不仅塑造了富有活力、现代化的城市旅游形象,契合城市提升外向度的需求,同时也给城市居民创造了更多积极参与城市社会活动的互动机会,提升了现代城市公民的意识,丰富了城市的文化内涵。

(2)城市马拉松旅游的经济效应排在第2位,其评价值(Ai=4.11)低于社会效应,高于空间效应。马拉松赛事对城市旅游业的直接推动作用是带动旅游人数增加,迅速为举办地带来客观的直接经济收入。数据显示:2018年厦门马拉松赛事的单年赛事品牌价值达到6 400万元,为城市带来综合经济效益2.91亿元,其中直接经济效益1.16亿元,带动经济效益1.75亿元;2016—2018年南京国际马拉松赛为南京带来的资金流依次为4 259万元、4 444万元和3 670万元,乘数效应分别为2.19、2.05和2.08。与近年来其他城市体育赛事的乘数效应相比,南京城市马拉松赛事对城市旅游经济的带动作用需进一步发挥[29]。

(3)城市马拉松旅游的空间效应排在最后,其评价值(Ai=4.09)低于综合旅游效应。城市空间是马拉松赛事旅游活动得以开展的物质载体,其效应是旅游者数量、旅游资源、旅游吸引物以及旅游目的地开发程度等多种因素共同的综合成果。作为综合评价指标,城市空间效应不仅涉及物质空间环境改善、赛事参与者的现场体验感受,还涉及城市空间作为整体活动场所竞争力的提升。

总之,城市马拉松赛事不仅能够促使举办城市的消费集聚、产业关联、功能转型、城市更新等内部各要素相互作用,赋予城市旅游空间、经济和社会意义,更重要的是还可使举办城市的内在功能与外在旅游形象相联系,增加“生产增值机会”并促使其相互转换。值得一提的是,城市马拉松赛事具有前期投入高、生产瞬时性和运营风险性等特点,其旅游效应本身具有明显的周期性特征,一般在赛事结束后城市旅游周期也将迅速处于衰减状态。因此,明确驱动城市马拉松赛事旅游的核心要素,并建构城市马拉松赛事与城市旅游相互促进、协同持续发展的反馈机制是亟待解决的重要问题。

4 结论与建议城市马拉松旅游效应反映的是城市马拉松赛事与城市周边旅游环境互动发展产生的多层次和多领域的传递性改变,包括经济效应、空间效应和社会效应。国内城市马拉松旅游的综合效应评价值(Ai= 4.12)位于中等偏上水平, 其中城市社会效应(Ai= 4.15)>经济效应(Ai=4.11)>空间效应(Ai=4.09)。

作为城市发展的催化剂,城市马拉松赛事承载了现代城市进化与自我更新的功能,且因影响城市竞争地位的流动而与更宏大的政府公共政策产生关联。地方政府的价值理念、制度安排及创新举措决定马拉松赛事在城市旅游发展过程中产生的影响及其深度。因此,城市马拉松旅游效应的提升本质上是马拉松赛事与城市协同发展双重匹配的过程。

(1)马拉松赛事与城市功能价值的匹配。城市马拉松赛事是地方政府促进城市经济、社会文化与政治发展的客观工具,是城市旅游功能建构的产物。创新城市马拉松赛事,促进城市马拉松赛事与城市旅游协同发展,树立正确的赛事价值观念是关键。从国际马拉松赛事成功经验和国内城市旅游发展趋势看,城市赛事旅游已呈现出多层面、多角度融合和嵌入发展的态势,其综合性功能越来越凸显。与此相对应,经济效应已不再是城市赛事旅游追求的唯一目的,从社会、文化、民生等诸多层面出发追求生活品质成为城市旅游发展更高的要求。这些转变反映了体育赛事与城市旅游的互动发展路径从“工具理性”到“价值理性”的变迁。

对于城市马拉松赛事的吸引力要素,目前地方政府更多地关注具象、物态的城市资源或城市观光、度假、娱乐等旅游资源,而对社会的、尤其是城市文化等抽象旅游吸引物的重视不足,这与当前城市旅游发展实践及未来城市旅游发展趋势脱节。城市马拉松赛事与城市社会、民生、文化、环境形成一个整体,协调彼此之间的关系可使举办城市的旅游空间场所与旅游目的地获得更多的关注与持续竞争优势。因此,在保持和增强赛事发展机会的同时,如何协调城市马拉松赛事与城市功能价值之间的融合与嵌入关系,加强城市马拉松赛事与城市旅游协同发展的技术管理已成为影响马拉松赛事可持续发展不容忽视的问题。

(2)马拉松赛事与城市社会价值的内在关联。城市马拉松赛事承载了城市某种价值与理想的符号,与城市旅游具有内在价值追求的趋同性。城市马拉松赛事的参与者是城市马拉松旅游市场的核心群体,同时也是城市旅游的消费者。赛事参与者的旅游需求、消费动机及行为将直接决定城市马拉松赛事举办期间的旅游市场规模及效应。因此,识别城市马拉松赛事旅游的高介入游客及满足核心诉求是关键。地方政府职能部门、赛事组织方应顺应赛事旅游的“生产模式”转型趋势,及时转变管理理念,实现从赛事管理者到赛事服务者的角色转变,关注和满足参赛者与城市居民的旅游需求,履行赛事服务者的职能,构建由马拉松赛事牵动、相关主题赛事产品吸引,并由消费引导和发展条件辅助的城市旅游吸引力框架系统。应通过梳理城市文化与赛事主题之间的关系,优化赛事服务生产价值取向与社会旅游需求层面价值取向相契合的制度安排,采用借势平台、整合资源、渠道连接等多措并举的活动组织方式,使马拉松赛事成为城市可持续发展的核心旅游事件,创造城市旅游和城市整体可持续发展的良性机制。

| [1] |

POTTER R B, LLOYD-EVANS S.

The city in the developing world[M]. London: Routledge, 1998: 55.

(  0) 0)

|

| [2] |

赵伟.

城市经济理论与中国城市发展[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005: 20-25.

(  0) 0)

|

| [3] |

于永慧, 王越平, 程维峰. 论体育赛事与城市发展[J].

体育学刊, 2011, 18(5): 25-30 (  0) 0)

|

| [4] |

徐成立, 刘买如, 刘聪, 等. 国内外大型体育赛事与城市发展的研究述评[J].

上海体育学院学报, 2011, 35(4): 36-41 (  0) 0)

|

| [5] |

MISENER L, MASON D S. Creatingcommunity networks:Can sporting events offer meaningful sources of social capital?[J].

Managing Leisure, 2006, 11(1): 39-56 DOI:10.1080/13606710500445676 (  0) 0)

|

| [6] |

徐福英, 马波. 城市旅游在中国:研究回顾与发展展望[J].

旅游科学, 2012, 26(4): 52-64 (  0) 0)

|

| [7] |

中国田径协会.2018年中国马拉松大数据分析报告[EB/OL].[2020-05-03]. http://cnovo.com/2018-china-marathon-big-data/

(  0) 0)

|

| [8] |

中国田径协会.2019年中国马拉松大数据分析报告[EB/OL].[2020-05-03]. https://www.sohu.com/a/392432896_498674

(  0) 0)

|

| [9] |

和立新.

体育赛事与城市旅游互动视角下北京、上海国际体育中心城市构建研究[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2018: 6-8.

(  0) 0)

|

| [10] |

黄海燕.

体育赛事与城市旅游业互动发展研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 14-16.

(  0) 0)

|

| [11] |

戴光全, 保继刚. 西方事件及事件旅游研究的概念、内容、方法与启发[J].

旅游学刊, 2003, 18(6): 26-34 (  0) 0)

|

| [12] |

刘东, 刘军. 事件系统理论原理及其在管理科研与实践中的应用分析[J].

管理学季刊, 2017(2): 64-80 (  0) 0)

|

| [13] |

BREWSTER M D. Getz event studies:Theory, research and policy for planned events 2007[J].

Tourism Management, 2009, 30(4): 611-612 DOI:10.1016/j.tourman.2008.09.004 (  0) 0)

|

| [14] |

刘大可. 大型活动的旅游效应与旅游概念延伸[J].

旅游学刊, 2009, 24(3): 6-7 (  0) 0)

|

| [15] |

阮伟, 钟秉枢.

中国体育产业发展报告:2015[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 156-159.

(  0) 0)

|

| [16] |

肖佑兴, 明庆忠. 旅游综合效应评价的一种方法:以白水台为例[J].

生态学杂志, 2003, 22(6): 152-156 (  0) 0)

|

| [17] |

谢春山, 李诚固, 孟文. 基于熵权模糊评价的区域旅游效应评价模型及实证研究[J].

生产力研究, 2010(9): 101-103 (  0) 0)

|

| [18] |

王志标, 杨盼盼. 旅游对经济社会发展的影响研究述评[J].

社会科学动态, 2018(9): 68-72 (  0) 0)

|

| [19] |

查建平, 谭庭, 李园园, 等. 中国旅游产业关联效应及其分解:基于投入产出分析的实证研究[J].

山西财经大学学报, 2018, 40(4): 62-74 (  0) 0)

|

| [20] |

曾国军, 蔡建东. 中国旅游产业对国民经济的贡献研究[J].

旅游学刊, 2012, 27(5): 23-31 (  0) 0)

|

| [21] |

张颖慧.赛事形象对目的地形象的影响和两者的契合研究[D].上海: 上海体育学院, 2014: 25-30

(  0) 0)

|

| [22] |

韩雪. 旅游感知的研究内容及测评方法[J].

旅游学刊, 2019, 34(4): 109-121 (  0) 0)

|

| [23] |

赵敏燕, 朱少卿, 李宇, 等. 基于事件旅游效应理论的张家口冬奥城市发展研究[J].

城市发展研究, 2015, 22(8): 15-19 (  0) 0)

|

| [24] |

SATTERTHWAITE D.

Urbanisation in developing countries[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008: 237-243.

(  0) 0)

|

| [25] |

乔恩凤. 国内外事件旅游研究进展[J].

旅游纵览:下半月, 2014(8): 49-50 (  0) 0)

|

| [26] |

马凌. 社会学视角下的旅游吸引物及其建构[J].

旅游学刊, 2009, 24(3): 69-74 (  0) 0)

|

| [27] |

张京祥, 陆枭麟, 罗震东, 等. 城市大事件营销:从流动空间到场所提升:北京奥运的实证研究[J].

国际城市规划, 2011, 26(6): 110-115 (  0) 0)

|

| [28] |

梁波. 大型体育赛事承办中的城市生态风险识别及防范策略研究:基于不同利益相关者的视角[J].

天津体育学院学报, 2019(5): 425-431 (  0) 0)

|

| [29] |

昔金体育评估咨询.数据暴露!原来你是这样的马拉松[EB/OL].[2020-04-23]. http://mp.weixin.qq.com/s/DfjIc9pU3u9C-oMDUTGvBA

(  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44