近年来,"身体"作为现代学术思想表述的重要切入点之一,逐渐成为一种独特的思维范式。该范式不仅渗透于诸多哲学问题的研究之中,还影响至其他学科领域[1]。从早期希腊哲学的雅典哲学家阿那克萨戈拉提出的"心灵是万物本原"开始,身体和灵魂、感觉和理性就成为二元对立的关系[2]。在数千年的西方传统文化中,由于理性主义的独裁和盛行,身体始终处于一种沦落和被压抑的状态[3]。直到近现代,理性的主体才被解构,身体才获以解放,成为西方哲学家们言说的对象。自20世纪50—60年代以来,身体跨学科研究在西方有了长足的发展,理论观点主要集中于:以梅洛庞蒂为代表的身体现象学、受福柯身体理论影响的身体政治、以布莱恩·特纳为标志的身体社会学、以舒斯特曼为代表的身体美学……国内有关身体哲学的研究多集中在对国外理论成果的梳理上[4]。

如今,"身体"一词的概念已远远不是二元论语境中的"身体",人的一切活动都被看作是身体活动[5]。在体育学界,有学者通过具有哲学渊源的身体知论为运动文化传承提供了一个新的研究方向[6],也有学者从迈克·费瑟斯通的消费理论诠释身体与体育健身现象的哲学内涵和社会学意义[7]。以"身体运动"为外在表现形态的体育,始终将关注和认识身体作为学校体育研究和工作的出发点和落脚点,从"身体"视角出发探究学校体育思想也开始被逐渐关注[8-9]。"身体"研究的范围之广,学校体育(在本文与体育课程概念及其外延相同,按照大课程观,体育课程不仅指教学内容,也包含课外体育活动)乃至整个体育学科的研究对象和内容决定了其所关注的领域仅仅是"身体"研究中的"冰山一角"。如果不能把握好学校体育中受教育者认识身体的方式和范围,就会在思想层面形成错位的认识,进而将体育课程置于整个教育课程体系的尴尬境地,失去与其他课程对话的基础。本文从概念层面入手,以形式逻辑的分解和划分原则作为分析工具对教育的概念进行拆解,以此反思因对教育概念认识的逻辑起点不同而使体育课程所要关注的身体教育范围产生的差异,并从课程理论的本体视角诠释体育课程应关注的学生身体范围以及认识身体世界的方式。

1 是"育体"还是"体育"?对体质教育错位认识的反思 1.1 基于教育分解的体质教育在学校体育或体育教学中,运动技术传习或传习运动技术是目的还是手段,在学术界一直未停止过争论[10]。将运动技术传习在体育教学中作为手段,体育课的最终任务是为了达到增强体质的目的的观点被学界冠名为"体质教育论"。"体质教育论"的基本观点是:体育是增强体质的教育,真正的体育必须以增强体质为业[11]。其中,倡导体育是身体的教育以及体育的主要目的是增强体质、增进健康的"真义体育"观曾在学术界引起了强烈反响,并受到了广泛关注。很多持"体质教育论"的学者认为:德育、智育、体育"三育"并列,是教育不可分割的组成部分。因为它直接解决身体的发展问题,所以世界各国、各民族都从这个意义上重视体育[12]。特别是在学生体质逐年下滑的社会背景下,体育本身的强身健体的功能,再加上来自社会外部的压力,使得体育课程成为改善学生体质的重要手段,而增强体质沦为运动学习的主要目的。学校体育理论和外部力量的助推导致"体质教育"的基本思想在学校体育中占据主导地位。

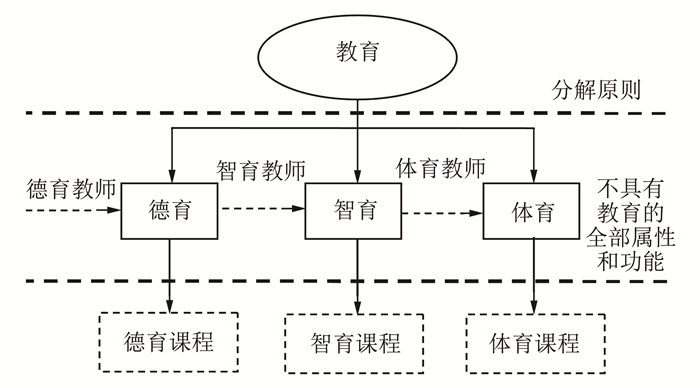

"体质教育"强调的是体育健身和增强体质的功能,无论是在竞技体育(锦标主义)至上的年代,还是学生体质逐年下滑的当今,都有其合理性的一面(为当时封闭的、狭隘意识的体育开启了一扇窗户[13];讨论了PE (physical education)与sports的区别,确立了以增强体质为核心的理论体系[14])。在理论认识层面,"体质教育"的逻辑起点是以形式逻辑为准绳,以教育作为上位的属概念,德育、智育、体育并列作"种差",并贯穿这一主线对学校体育地位、属性、目标、内容进行规定并践行。这种逻辑演绎的方式是建立在对教育"分解"的基础上的,因为在实际的教育工作中不可能单独实施纯粹的"体"育(图 1)。

|

图 1 对教育分解的体育课程 Figure 1 Physical education curriculum based on thedecomposition of education |

逻辑学上对分解的定义和解释是:一个具体事物被分解成许多部分[15]。分解是把整体肢解为它的组成部分,分解出来的各个部分不必具有整体事物的特有属性。例如,将桌子分解为桌腿、桌面等,不可以断定"桌腿是桌子"或"桌面是桌子"(桌腿、桌面已不具备桌子的全部属性和功能)[15]。按照形式逻辑的分解原则对"体质教育"的理论观点进行分析,体育虽然可以作为教育的组成之一,但是作为"三育"的"体育"并不能等同于体育课程。因为体育课程是一个包括教学内容、教师和学生按照一定的教育目的进行的具有整体性规定的教育行为,现实中无法被"分解"。同理,在现实中也不存在与德育、智育、体育相对应的智育、德育和体育课程,此时的体育教师、德育教师、智育教师在现实中也无法找到能与之相对应的所指。贾齐[16]将体育的概念分成sports(实体概念)和physical education(关系概念)进行了探讨:在理论上,sports对应的上位概念是"文化",physical education对应的上位概念是"教育",而体质教育学说将sports具有的增强体质的功能直接转换成了体育课程的价值,如此一来,原本属于关系概念的physical education仅剩下空洞的课程"外衣",而physical education应具有的教育性目的则被sports增强体质的功能取代,从而造成了错位认识。

无独有偶,在体育的"整体"和"部分"的关系上,早在20世纪30年代就有学者提出体育应以人的整体为中心,"'身体之教育'者,即传统的二元之遗毒,亦即以人之身体视为解剖台上尸体之见解也",认为教育不能分为人之身体何部分的教育,因为"一切教育均影响学生之各个方面"[17]。过去在教育界也曾有将教学等同于智育的思想,认为跟"教育"含义相关的词汇指的是读书、写字等学习和指导行为;但进入20世纪80年代以后,教育学教材已对这两者进行了明确区分,认为不能将教学和智育等同,教学不仅要传递智育的内容,实现智育的任务,还要传递其他各育的内容,实现其他各育的任务[18]。

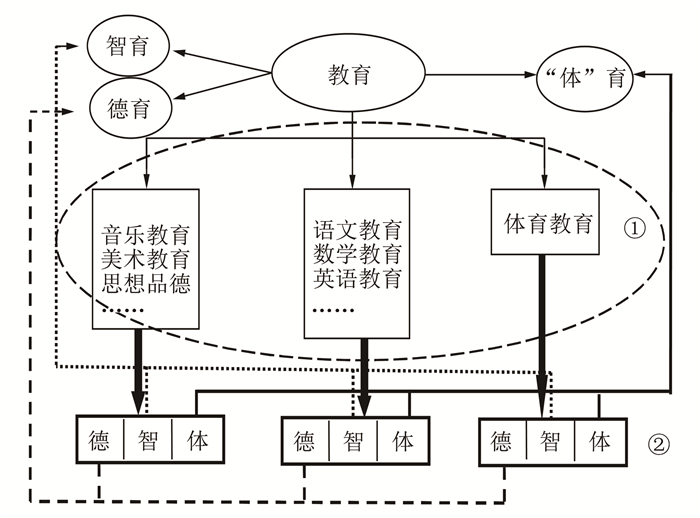

全面发展的教育应把德育、智育、体育统一于教育的整个过程中,统一在一个人的身上。体质教育观将"三育"中的体育理解为体育课,实际上是忽略了先将教育划分成不同的课程(即语文课程、历史课程……)的过程,也就是图 2中的过程①,而直接将所有课程中的"三育"活动与体育课程对接, 即图 2中的过程②。分解意义上的"体"育(图 2)所要表述、解决的实际是所有教育活动中的"育体",这里的"身体"教育所指代的范围非常广泛,如:语文课上教师要求的勤动手,音乐课上教师要求的演奏器乐,美术课上的编制刺绣、绘画雕刻、习练书法,甚至微机课堂上的打字都属于学校的"体"育或育体的范畴。尤其是美术课中的书法练习,学生学习书法的过程也属于身体的教育,这很容易混淆体育课程的身体教育与其他课程身体教育的区别。事实上也是如此,如果按照体质教育的"三育"分解逻辑,体育教师要关注的身体(教育)范围就是教育过程中的"育体"工作,而现实告诉我们,体育教师不可能关注所有教育过程的育体工作,因为德、智、体中的"体育"包含了所有教育活动中的"体"育部分,其在学校课程体系中具有普遍意义,是所有课程教师都应该关注的身体("体"育)活动。因此,体质教育在概念层面上将德、智、体"三育"中的"体育"与体育教师、体育课等同是认识上的一种错位。

|

图 2 所有教育行为中的"体"育内容 Figure 2 Physical education in all education behavior |

概念层面的错位认识和对身体论域的混淆,在现实层面产生的问题就是学生的体质健康成为体育教师的"一己之责",对体育课程起到的导向作用就是追求增强体质、增进健康的单一价值。特别是在学生体质健康逐年下滑的背景下,加之身体运动恰恰又是解决体质下滑的重要手段之一,致使增强体质成为体育课程得以存在的价值和基础。由于体育课程本身无法承担所有课程教育的"体"育内容,从而遮蔽了体育课程作为课程"类"存在的本来面目。从学生的体质健康状况看,承担增强体质、增进健康任务的体育课程并未使现实得以改善(无力承担如此重任),反而使体育教师面临学生体质健康下降而被追责为责任主体的尴尬。

1.2 学生体质健康是"育体"教育而不是"体育"教育根据上文的论述以及图 2展示"三育"之间的基本关系,笔者认为,任何一门课程都应该关注教育的整体功能,教育行为是一种整体性的存在,即体育教育中也存在着智育和德育的行为过程。关乎人类幸福的重要标尺、健康之精神寓于健康之身体的体质健康也理应是语文课程、思想品德课程应该关注的教育组成部分。换言之,所有被列为课程体系中的学科课程,都要关注学生的"三育",在每门课程的教学中都存在德育、智育、体育(图 2),只不过学生认识和把握"体"育这一身体活动的内容上比一般意义上呈现出来的体育课程范围要广。因此,从这个意义上来说,教育部门在学生体质下降的问题上,不能将希望都寄托在体育教师通过体育课来促进体质健康(错位)上,也不能将学生体质下降的主要原因归咎于体育教师这一群体上,增强体质以及对身体健康的关注应该是所有教育工作的共同责任,因为这是关系到学生的幸福和生存发展的根本问题。在这里我们并非否认体育课程之于增强学生体质的重要功能,而是要厘清体质健康教育的基本属性与体育课程身体认知之间的差异。另外,从卢梭的学前教育思想中对体育锻炼的途径——洗澡、不限制自由的随意活动[19],以及洛克《教育漫话》中的"多吸新鲜空气,多运动,多睡眠,食物要清淡,衣服不可过暖过紧……"[20]等所谓的体育内容来看,体质健康教育更偏向"前教育"范畴,即所有教育活动都要关注育体教育,不能分解成某个具体的学科课程。

值得一提的是,体育课程的学习者如果仅以增强体质、增进健康为最终目标,这种假设难免会导向一种极端,因为最有效的途径是可以忽略丰富的、作为实体性存在的运动项目(作为保留和传承的运动文化),寻求最简单、直接、快速的手段——体育课程只设置跑步(耐力、速度)、杠铃(力量)等内容,来达到目的。如此,体育课程将难免成为一门教学内容单一、技术含量不高、指导水平粗放的课程,其育人的功能也将大打折扣,学习者对于体育课程的体验和经历无疑也是枯燥、乏味的,也无益于终身体育思想的形成。

新一轮的体育课程改革中也强调:"关注学生的身体健康,在过去、现在和将来都是体育与健康课程的一项基本任务,但不是唯一任务。体育的功能绝不只是增进学生体质健康这一项功能,对学生心理健康和社会适用能力也具有重要作用。"[21]体育所具有的增强体质、增进健康的独特功能和价值应该在怎样的前提下进行把握,还需要进一步阐释。

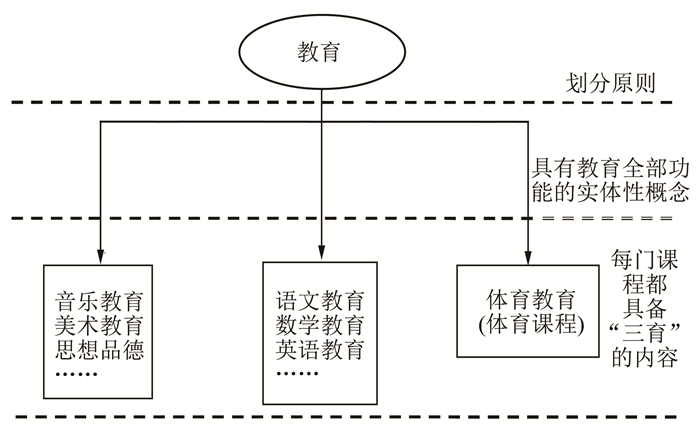

2 "身体"认知:课程本位观下的体育课程 2.1 基于教育划分的体育课程及其本质划分是把一个属概念分为若干个种概念的逻辑方法,或把一类事物分为若干个小类的逻辑方法[15]。例如,可以把"教师"划分为"老年教师""中年教师""青年教师"。这里按不同年龄划分出来的教师都具有教师的属性,都是一个完整的个体。"划分"不同于"分解",分解是把一个具体事物分成许多部分,分解出来的子项不必具有由它组成的事物的整体的特有属性(上文已举例论述)。因此,对应上文的教育分解,正确的理解应该是把教育划分为:语文教育、数学教育、体育教育等(图 3)。对教育概念进行"划分"基础上的语文教育、体育教育分别对应的相关的课程是语文课程、体育课程,它们各自皆具备教育(德智体)的全部功能和属性。基于概念划分的原则,体育课所指向的教育者自然就是体育教师了。

|

图 3 对教育划分的体育课程"三育" Figure 3 "Three education"of physical education curriculum based on the classification of education |

对教育概念采取不同方式的理解是图 1与图 3的主要差别。图 1将教育分解成"德智体","三育"之一的"体育"直指体育课,而实际上教育总是作为一个关系性的概念而存在,包含教材、课程目标、教育目的,以及由教师和学生共同完成的教学行为的整体性规定,如果纯粹把"三育"中的体育理解为体育课,那么体育课程应关注的内容和呈现的身体世界将是人类的一切活动,因为人类的一切活动都可以被认为是身体活动。同样的道理,体育课程也包含了学生的德育和智育的学习过程。图 3是将教育直接"划分"为具体的课程,基于对教育概念划分的教学行为是实体性概念的呈现。与图 1不同,图 3先将教育划分为不同的课程,在此背景下再讨论每门课程的"三育"属性和功能。事实上,当前学校体育的很多问题都是由追求事物本身的部分外显功能,并从使用价值的角度(学校体育手段与目的之争的症结)来置换事物的整体价值,很少从课程观、体育课程的本体思考问题造成的。因此,从课程观的视角把握体育课程与其他课程的共性和本质就成为纠正当前学校体育中问题的出发点,即体育课程以身体运动为表现形态,学习者将如何把握和认识自己的身体。

在课程理论界,课程的本质或本体研究经历了从知识到经验的演进过程。丛立新认为,课程的本质具有3种基本观点:知识、经验和活动。在影响课程发展的内部因素中,知识一般被认为是通过间接经验获得的,由知识到经验是课程本体认识的一种超越。杜威认为经验(experience)兼具名词与动词的双层含义,尤其是作为动词时强调学习者自主学习的过程。现代课程理论的奠基人泰勒也对经验作为动词的意义进行了诠释,认为学习经验(learning experience)是学生的主动行为。总之,从知识到经验是课程理论的一次重要变革,重新确定了课程与受教育者之间的关系,课程不再是先行于学生、外在于学生的知识体系,而是与学生融为一体、合二为一,学习者成为课程的主人、占有者和参与者。而与课程是活动(受教育者各种自主性活动的综合)的本位观相比,虽然同样是对"知识"的超越,但经验更加贴近课程本身,这是由"活动"的普遍性、概念的宽泛性、使用的不便性决定的[22]。

课程是属类的统称,体育课程作为一门课程而存在必然先要符合课程属类的共性,即体育课程应是学习者基于原有的运动经验在体育教师指导下有所成长的过程,整个过程贯穿了育人的本质。从整个人类发展文明进程看,课程和教育的最终目的是使人类的优秀文化在传承的基础上不断发展,体育课程自然也承担着这样的历史责任。那么学习者在运动经验学习过程中是如何通过身体运动的展示达到认识外在世界和自身世界的呢?或者说,体育课程的认知方式与其他课程相比存在着怎样的差异,而又凸显怎样的独立性和价值呢?这就需要从体育课程内部寻找自身发展的原因。

2.2 体育课程内部的身体认知方式从某种意义上而言,任何课程的学习都是学者主体通过一定的认知方式认识客观世界的过程,这个学习——认知的过程所要面对的客观世界(对象)一是人类历史经验的精华,二是客观的现实世界。在课程学习中,人类历史经验的精华既是学习者主体认识的对象(客体),也是学习者最终要达到认识客观现实世界的载体和工具,在课程内部被称为间接经验(知识)。这是当前语文、数学、历史等符号式认知课程主要的学习和认知方式。以间接经验学习为主的课程是课程和教育进步的标志,它突破了人类个体认识世界在时间和空间上的局限,成为实现教育目的的主要途径[23]。以间接经验和知识为主的学习方式受到了学界的批判,他们认为间接经验的学习忽视了学生的自主性、情感和态度,间接经验的获得仅是从概念到概念,从知识到知识,忽视了"直接认识"的实践环节,从而主张通过直接认识的间接经验学习和强调直接经验的获得。无论如何,就我们的身体(身心一体)而言,符号式的认知课程仍然是以间接经验的学习为主,这种认识方式的认识对象是独立于学习者个体的身体世界,认识的客体对象(例如文字符号)是外在于学习者主体而存在的。

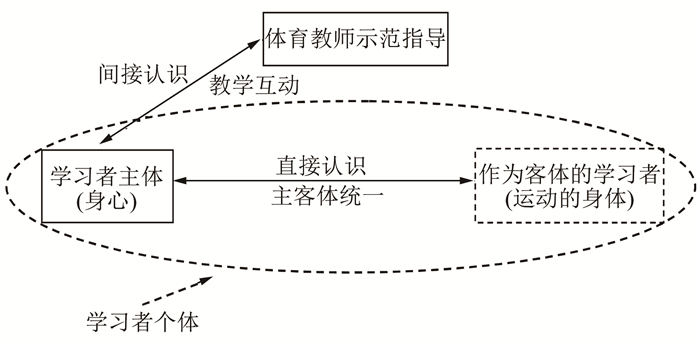

与符号式的认知课程相比,对于以身体运动为主要表现形式和载体的体育课程而言,身体始终是作为认识的客体和展现自我的主体的出发点和落脚点,但是运动学习和认识外在世界的关系以及身体构成运动学习的被认识对象,在我国体育课程领域并未受到应有的重视[24],而这些内部关系又对体育课程自身价值的体现起着决定性作用。与其他符号式认知课程不同,体育课程学习要认识的世界是学习者个体的身体,即运动学习的主体和客体都是自己的身体。在运动学习中,虽然主体与客体是同一的,都是个体自身,但二者之间的关系并非统一,特别是对某一运动项目的初学者而言,身体往往表现出主、客体分离的关系,即运动学习的主体在初始阶段往往很难把握好某一项身体运动动作。以篮球教学中的三步上篮为例,即使学习者已经明确了三步上篮的动作要领,但在具体的实践中未必能够很好地把握自己的身体——通过身体将"三步上篮"完全地展现出来,从而体现出主、客体之间的分离关系。这也是运动学习本身的特点——知易行难,这是由身体图式的复杂性和整体性决定的[25]。运动学习通过直接的方式获得经验的过程,也预示着体育课程学习的达成是学习者认识和把握自己的身体,从而实现主、客体统一的过程(图 4),即知行统一。

|

图 4 体育课程的内部关系 Figure 4 Internal relationship in physical education curriculum |

与符号式认知课程(所认识的客体外在于学习主体之外)不同,体育课程学习的主客体都是自己身体(无法被分解),即学习者的身体作为主体认识的世界,这一特点决定了体育课程学习的共享性和公用性不强,因为身体只为每个个体所具有。既然在某种意义上人类的一切活动都可以被认为是身体活动,体育课程也无法关注学校教育领域的"育体"工作,那么体育课程展现的身体应该是什么就成为需要回答的问题。体育课程所展现的身体自然需要通过课程内容规定,根据sports的实体概念属性,我们认为:体育课程的内容不应该是针对增强体质而设置的,生理卫生知识也不应该成为体育课程的主要内容;体育课程应以具体的运动项目(sports)作为主要内容,包括完整的项目规则和动作要领等知识体系,即sports构成体育课程的身体知识。只不过这种身体知识的学习不是通过间接的方式获得(从知识到知识),而必须通过直接的方式生成间接经验,这里的间接经验既包括学习者已具备的身体运动知识,也包括体育教师的示范动作。这种直接的认识方式也会使学习者根据自身的体认生成直接经验,特别是开放性运动技能(open motor skill)[26]的学习,需要一定的教学情境——比赛,根据比赛的环境进行一些身体动作的创造,而不是拘泥于某些程式化的固定套路。这种通过直接的认识获得间接经验和直接经验的创造正是语文、数学、历史等以间接认识获得间接经验学习为主的课程无法取代的,从这个意义上而言,体育课程的教育价值更具特殊意义。

3 结束语在体育学领域研究身体,从本体论出发探究体育课程的身体认知方式是认识体育课程价值和了解体育课程之于课程理论和教育学意义的一个重要途径,这比当前从身体视角出发研究社会、文化、政治变迁对学校体育身体思想的影响更具有决定性。在身体研究逐渐兴起的当下,厘清学校体育与上位属概念——教育之间是一种划分而非分解关系,即任何课程(包括体育课程)的学习过程都是教育的整体性存在,不存在纯粹意义上的德育、智育和体育教育。这种反思在理论层面有助于避免身体研究外延无端地被扩大,在实践层面有利于体育课程不被沦为增强体质的单一工具。回归体育课程的课程本位,基于"课程是经验"的本位,以身体运动为主要表现形态的体育课程与符号式的认知课程相比,其学习的主体和认知的客体都是自己的身体,运动经验的习得过程也是学习者认识和把握自己身体,实现主、客体统一的过程。本文以身体为切入点,从课程和体育课程的本体论视角对当前体育课程的问题进行了反思,今后还可以从身体认知和学习目标达成的评价特点、身体认知与体育课程之间的关系等,进一步探讨体育课程与其他课程之间的异同。

| [1] |

胡小明. 人类学方法进入体育研究的新阶段[J].

武汉体育学院学报, 2013, 47(5): 5-9 (  0) 0)

|

| [2] |

赵敦华.

西方哲学简史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 8.

(  0) 0)

|

| [3] |

张之沧. 后现代身体论[J].

江海学刊, 2006(2): 25-30 (  0) 0)

|

| [4] |

孙睿诒, 陶双宾. 身体的征用——一项关于体育与现代性的研究[J].

社会学研究, 2012(6): 125-145 (  0) 0)

|

| [5] |

于涛.

体育哲学研究[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2009: 99-104.

(  0) 0)

|

| [6] |

王水泉. 运动文化传承研究的新方向:以金子明友的身体知论为线索[J].

体育与科学, 2012, 33(4): 31-38 (  0) 0)

|

| [7] |

赵歌. 身体与体育健身现象的文化哲学研究——基于迈克·费瑟斯通消费理论[J].

体育科学, 2016, 36(11): 19-30 (  0) 0)

|

| [8] |

张磊, 王健. 身体:中国学校体育思想研究的重要视角[J].

北京体育大学学报, 2014, 37(6): 97-103 (  0) 0)

|

| [9] |

张磊. 身体:中国学校体育思想研究的重要之维[J].

西安体育学院学报, 2015, 32(3): 219-223 (  0) 0)

|

| [10] |

蒋德龙. 目的还是手段:"技术传习之争"考察[J].

体育与科学, 2013, 34(3): 30-35 (  0) 0)

|

| [11] |

校枫. 体质、增强体质、体育的本质联系[J].

体育学刊, 1998, 5(3): 51-54 (  0) 0)

|

| [12] |

林笑峰. "真义体育"之真义——兼答熊晓正同志质疑[J].

体育文史, 1996(6): 6-8 (  0) 0)

|

| [13] |

韩丹. 林笑峰先生体育思想评析[J].

哈尔滨体育学院学报, 2014, 32(1): 1-8 (  0) 0)

|

| [14] |

王苏杭.

体育哲学导论[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2007: 42-43.

(  0) 0)

|

| [15] |

《逻辑学词典》编辑委员会.

逻辑学词典[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1983: 90-91, 203-204.

(  0) 0)

|

| [16] |

贾齐.

体育课程与教学研究的方法论[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2014: 24-26.

(  0) 0)

|

| [17] |

马卫平, 李凌霞. 当前对学校体育认识的误区[J].

体育学刊, 2011, 18(1): 75-76 (  0) 0)

|

| [18] |

陈融. 当今我国学校体育学术思想流派的比较[J].

体育文史, 1993(6): 11-13 (  0) 0)

|

| [19] |

孟珍珍. 卢梭学前教育思想研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2014: 20

(  0) 0)

|

| [20] |

洛克. 教育漫话[M]. 傅任敢, 译. 北京: 教育科学出版社, 1999: 19

(  0) 0)

|

| [21] |

季浏. 论面向学生的中国体育与健康新课程[J].

体育科学, 2013, 33(11): 28-36 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2013.11.003 (  0) 0)

|

| [22] |

丛立新. 知识、经验、活动与课程的本质[J].

北京师范大学学报(社会科学版), 1998(4): 25-30 (  0) 0)

|

| [23] |

丛立新.

课程论问题[M]. 北京: 教育科学出版社, 2001: 127-128.

(  0) 0)

|

| [24] |

贾齐, 赵纪生. 作为世界的身体[J].

体育与科学, 2006, 27(1): 13-16 (  0) 0)

|

| [25] |

张震. "回到运动本身"的具身化研究[J].

体育与科学, 2015, 36(5): 74-83 (  0) 0)

|

| [26] |

石岩, 王冰. 开放式运动学习之道——王晋教授访谈录[J].

体育学刊, 2014, 21(3): 1-7 (  0) 0)

|

2018, Vol. 42

2018, Vol. 42