2. 上海对外经贸大学 金融管理学院, 上海 201620

2. School of Finance, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China

体育失范行为指主体在参加体育运动之前、之中和之后违反行为规范的体育参与行为。随着体育全球化和利益多元化交织,体育权力拥有者往往希望借助“许可”“明示”等刚性规制手段处理竞赛过程中出现的体育失范行为,这导致规则和法律功利主义思想在体育赛场上泛滥。规制实践表明,体育失范行为不仅未被彻底根除,反而出现了规制乏力和失效的情况。“法不禁止则自由”的原则成为失范主体抗辩规制介入的“保护伞”。最近德国慕尼黑地方高等法院在Pechstein案中判决国际体育仲裁院的仲裁结果无效。这迫使体育法学界重新反思:法治之于体育治理的意义究竟何在?应以何种态度和手段应对屡禁不止的体育失范行为?

规制体育失范行为的目的并非将失范主体从体育运动中开除,而是希望通过设置行为规范、施加规制手段,倡导合规行为、惩戒违规行为,达到保障、促进社会活动良性发展和自我循环的善治目标。我国自古便有礼法双行、德刑并用的传统,谋求使用道德和法律的手段共同规制和惩戒失范行为,最终实现对失范行为的善治。2019年10月,中共中央、国务院发布了《新时代公民道德建设实施纲要》,表明我国在重视使用法律治理手段治理社会环境的同时,从国家层面提出道德治理的新观念、新举措,以应对高昂的法治成本和规制失效问题。这对于重新思考和定位道德与法律在社会治理中的关系具有标志性意义。特别是随着我国体育国际地位日益提高,能否恰当规制体育失范行为,不仅关乎中国体育的国际形象,而且关系到中国体育所肩负的国际体育责任和示范效应。

在体育比赛中运动员和球迷的斗殴行为能否基于体育自治的理由而交由运动规则处理?阿德里亚诺因为“不道德进球”受到的行政处罚是否存在规制失当?打假球、使用兴奋剂、年龄造假等体育失范事件,以涉事运动员受到惩罚作为规制结果,是否恰当地反映了整个事件过程中的所有失范行为与惩戒后果之间的对应关系?这些核心问题,对当前国际流行的以法治手段规制体育失范行为的主流思想和规制实践的有效性提出了质疑。

体育失范行为规制失当的实践现状究竟是何因所致?如何基于现有体育治理体系实现对体育失范行为的善治?本文围绕这两个问题展开讨论,并进行回应。

1 问题的缘起如何有效规制体育失范行为,实现体育失范行为的善治,一直是学界和业界高度关注的敏感问题。经过数十年的发展,期待单纯依靠法治手段根除体育失范行为的愿望不仅未实现,反而在体育全球化和利益纠葛背景下体育失范行为的类型和程度变得越发多样和严重。

何谓体育失范行为?“失范”一词,最早出自于希腊文,从16世纪开始指代违法违规或对神灵不尊重的行为[1]。“失范”一词在社会学意义上可以从两个层面理解:在宏观层面上,失范是由于社会规章制度不完善所导致的社会现象;在微观层面上,失范是社会组织、个体违反行为规范的事实[2]。失范行为强调违反特定的行为规范,这些行为规范对应社会公共领域和体育领域的法律、道德与规则。

规制指通过设置(或出台)规定,对主体的行为进行限制。任何规制手段都无法彻底根除失范行为,规制的目的在于通过恰当处罚失范行为,保证社会秩序能持续、良好运行。规制失效指应对失范行为时出现的无规制可依、规制过度或无法规制的情况[3]。

学界对于如何规制体育失范行为有以下几种观点:①主张使用法治手段规制体育失范行为,特别是将严重危害社会的道德失范行为纳入法治领域予以规制[4-6],这种观点混淆了法律和道德的作用对象,造成了体育法治对道德问题的强行介入。②为解决法治手段在应对泛法律问题时面临的合法性危机,有学者[7-12]提出通过立法将体育道德问题纳入法律管辖范围,使泛法律问题成为文本意义上的体育法律规制对象。这种观点在强调全球体育法治的社会环境中得到了很好的呼应,但由于法律与道德分属不同规范体系,借助法律手段处理道德问题弱化了法律的权威性,也会因立法的迟滞性错失了介入规制的最佳时机。③德法共治。党的十八届四中全会提出坚持依法治国和以德治国相结合的治国思路,在理论层面奠定了德治和法治的平等地位,道德治理得以重新发挥作用[13]。但体育领域长期以来“重法轻德”的历史惯性导致目前难以快速实现“德法并举”的共治理想。面对体育失范行为愈演愈烈的现状,有学者[14-18]提出“功能互补型的德治与法治关系”的观点,“法律和道德,因为二者在不同层级关系中,具有不同的关系样态。提高我国社会治理能力,需要发挥好道德和法律各自特有的功能而实现德法共治”。④“法律—规则—道德”三元治理的方法。有学者[19-21]认为,体育运动的特殊性在于其采用的“法律—规则—道德”三元结构的方式共同调和约束体育失范行为。欲恰当规制当下层出不穷的体育失范行为,就必须在正确认识三者关系的基础上,有针对性地选择规制手段,从而起到立竿见影的规制效果。

笔者围绕体育失范现象,分别从规制手段和规制标准两个方面讨论体育失范行为规制失当问题。为实现体育失范行为善治的终极目标,从法治与德治关系的断裂处入手分析当前体育失范行为规制错位的现状与原因,以体育运动行为的属性划定为起点,框定规范体育失范行为规制手段的范围,建立妥善应对运动失范行为规制失效的动态救济机制。

2 体育失范行为的规制失当为更恰当地梳理体育失范行为规制失当的成因,需要明晰法律、道德的动态演化关系,在静止的共时条件下考察两者对体育失范行为的规制情况。体育失范行为规制失当的主要原因包括体育法律问题道德化、体育德治手段法律化、行为规范效力范围模糊化、德治与法治关系失衡化等。体育失范行为规制失当从表面上看是一个实践问题,实质上是一个从概念生发出来的系统性困境。这个系统涵盖了从对运动行为属性认知到规制手段执行的整个过程,包括价值判断、道德判断、法律判断对运动行为的属性界定。

2.1 体育法律问题的道德化体育法律问题指在体育运动发生的过程中违反法律规范的运动行为。体育法律行为既包括直接的体育参与行为,如赛场暴力、使用兴奋剂、消极参赛等行为,也包括与运动过程相关的衍生行为,如伪造参赛资格、恶意观赛、非法博彩等行为。

在社会生活中,违反法律的行为本应从对应的法律文本中寻求规制手段和制裁结果,但考察体育领域的实践发现,诸多涉及法律的问题被错位置于道德范畴内考察,以道德戒律代替了法律规范作为评判行为违规与否的标准,具有体育法律问题道德化的倾向。造成体育法律问题道德化的原因有:①从体育活动内部看,体育现象和行为规范自然演化的规律导致法律失范和道德失范行为具有同源性,在绝大多数情况下难以将法律和道德截然分开,只能分别考察失范行为的法律方面和道德部分;②从体育活动外部看,体育自治拒绝来自社会公共领域的法律救济,体育法律的不完善导致在无规可依的特定失范情境下只能选择使用道德规范界定和匡正体育失范行为。体育失范行为的法德同源性导致其在体育自治的庇护下,具有采取道德戒律和德治手段规制体育法律问题的趋势。

“国际运动心理学会将球员暴力界定为球员在赛场内外因为比赛而做出的对他人言语攻击、侮辱性动作以及人身攻击等行为。”[22]由此可见,球员暴力问题应细分为两种截然不同的类型:①在比赛过程中球员做出的超出比赛规则的过激行为,如拳击运动员泰森撕咬霍利菲尔德的耳朵[23];②在比赛之外球员做出的超出社会道德和法律规定的过激行为,如篮球运动员阿泰斯特在“奥本山宫殿”事件中攻击看台观众。学界对第1类暴力行为的性质尚未形成共识。第2类暴力行为不仅违背了体育道德,而且触犯了法律,属于故意伤害行为。如果说人们对“班古拉案”[24]中,吕刚踢爆班古拉眼球是否构成恶意伤害还尚存争议,那么在2016年CBA总决赛中,辽宁队球员与四川队球迷发生的群体性斗殴[25],毫无疑问属于情节严重的违法行为。然而,主管部门却对上述明显违法的行为采取了批评教育、禁赛处罚的道德化处理,使涉事者逃脱应承担的法律责任,体育法律问题以道德化的形式化解。

兴奋剂问题亦如此。在国际上有《反对在体育运动中使用兴奋剂奥林匹克宪章》《世界反兴奋剂条例》《哥本哈根反兴奋剂宣言》《国际反兴奋剂协定》《奥斯陆反兴奋剂宣言》《国际反兴奋剂协定质量规划》等一系列禁止在体育竞赛中使用兴奋剂的规定[26]。在国内:一方面,有《体育法》《反兴奋剂条例》《对使用兴奋剂运动员的教练员处罚暂行办法》等体育法律、法规对违法使用兴奋剂行为进行约束[27];另一方面,有《刑法》《禁毒法》《治安管理处罚法》等法律也对违法使用兴奋剂行为进行惩罚[28]。然而,在实践中长期因为体育自治等兴奋剂问题拒绝来自法律的救济,在理论上尚停留在讨论兴奋剂是否应与毒品一样纳入国家法治体系的阶段。直到“孙杨事件”在国际上对中国竞技体育造成不利影响后,才开始重视兴奋剂的法律管控问题。这导致兴奋剂的研制、生产、流通等本应受到法律监督的环节,始终游离于法律规制之外,仅以道德手段加以规制,导致了兴奋剂问题戒而不止的规制困境。

在实践中存在大量用道德手段规制非法博彩、消极比赛、黑哨等体育失范行为的情况,使体育失范行为游离在法治与德治的边缘。由于体育自治和体育行为多元性交叠,体育法治与德治的行为对象存在着大量重叠领域,同一体育失范行为往往会同时表现出道德失范和法律失范两重特征。在体育失范行为多因一果的情况下,体育法律问题道德化的趋势不仅未得到缓解,并且在增加体育法治成本的基础上,还带来了规制失效的困境。

2.2 体育德治手段的法律化体育德治手段的法律化指对明显违反道德规范的体育失范行为,采取法律手段予以惩戒的现象,即以法律手段代替道德手段规制体育失范行为。体育法律问题道德化造成的道德与法律边界的模糊诱发了失范行为规制手段的混乱。体育德治与法治的相互越位正是体育行为和规制手段定位不明导致的。

体育道德问题指在体育运动过程中违背了道德规范的运动行为。法律以暴力机关为后盾,以强制的惩戒手段为保障;而道德以舆论和自律为手段,以柔性的惩戒手段实现道德诉求。中外学者对体育道德的性质有多种表述。于英[29]认为:“体育道德失范在本质上是道德矛盾在体育中的一种特殊表现形式,它是以主体人的心灵意义系统和思想价值观念危机为基本内容的,是个体和群体在行为层面的一种越轨现象。”曾玲华[30]提出:“体育道德失范是指在体育活动中应遵循的原则、价值和规范及其要求的约束力或者丧失或者弱化,不能对体育活动中人与人的关系发挥正常调节作用,从而表现为体育行为的混乱。”Howe[31]对规则与道德的关系进行考察后,对应Sportsmanship伦理高标,认为Gamesmanship是介于道德与规则中间属性的运动行为。监控失位是这类违反道德却不违反规则的运动行为屡禁不止的直接原因。张琪等[32]则认为,由于恰好处于中间地带,规则无法介入管理,加之放弃了道德的柔性规制,这些行为泛滥失控。

2012年欧洲冠军杯足球联赛(欧冠)小组赛第5轮,乌克兰顿涅茨克矿工队球员阿德里亚诺在不违反规则但违背了体育道德的情况下,将球踢进球门,并使球队客场5∶2击败丹麦北西兰队。就这一行为本身而言,由于规则文本是客观的现实存在,便于观测和把握,公众常常将其形容为利用“规则漏洞”。实际上人们在考察规则文本的同时,由于道德规范的意识性和观念性特征,致使其没有具体的物化形态,常常忽略体育失范行为违背道德规范性质。对于足球道德和社会公德而言,公平竞赛和人道精神都是道德价值秩序最核心的行为规范,违背了这些精神,毫无疑问是道德失范行为。如果按照处理道德失范行为的惩戒手段,也应借由道德自律、舆论他律等形式予以惩戒。但在阿德里亚诺事件中,欧足联以“不道德进球”为由对阿德里亚诺处以禁赛的决定,显然超出了道德惩戒手段的范畴。欧足联行政命令的强制性和垄断性,使这一处罚措施从德治越界到了行政禁令的法治范畴。与之形成鲜明对比,在阿德里亚诺进球之前,其所在球队曾被联赛另一对手以完全相同的方式进球得分,后者没有受到任何形式的处罚,而阿德里亚诺的类似行为受到处罚。完全相同的两次不道德进球,第1次受到了法律的惩罚,第2次逃脱了道德的规制,这是典型的道德规制手段失位和法律化的表现。

无独有偶,伦敦奥运会“让球事件”同样属于不违反规则但违背了体育道德的道德失范行为。该案虽未触发规则文本的强制适用,但违背了体育道德中追求卓越的黄金戒律。公平竞赛和追求卓越都是体育道德规范体系中最核心的道德戒律,违背了它们意味着体育失范行为背离了体育运动最重要的价值基点。体育道德规范应在运动员伦理自律与道德他律的范畴中内化形成正确的体育参与观和获胜观,而非以取消成绩和禁赛等刚性手段强行约束。主观意识可以演变成各种形态的外显行为,单纯依靠规则文本显然无法有效规制种类繁多的行为观念和外显失范行为。固定化的规则文本,只能约束外显行为,难以起到约束内在主观意识的效果。

体育德治手段的法律化对于治理道德失范问题具有显著的警示作用,但也带来了新的问题。①法治手段对应违法行为,而道德问题并不简单等于法律问题,二者之间存在手段与目的的区别。②法治手段的使用以违法行为为前提,违反道德的行为并不当然是违法行为,而粗暴地将道德规范法律化,显然违背社会运行体系中道德规范和法律规范并存的现实。③法律手段强行介入道德领域无形中增加了现代体育运行过程中规制的“交易成本”。“交易费用表现为对竞技体育不道德行为的防范中所付出的成本”[33],如在研究过程、立法过程和执行过程中所花的费用。在资源有限的情况下,法律规定无法穷尽所有可能的规制对象。体育道德规制手段的法律化倾向,不仅未能行之有效地规制体育失范行为,反而给法治自身带来合法性和有效性危机。

2.3 行为规范效力范围模糊化引发体育失范行为规制错位和规制失效的主要原因是未厘清不同行为规范的边界和效力范围。行为规范在历时状态中的同源性和在瞬时状态下的相互重叠,加剧了行为规范边界的模糊化。而强势行为规范会侵入弱势行为规范领域,加剧不同种类行为规范在现实层面互相干涉的情况。目前,对于体育失范行为的研究主要集中在法律和道德的二元关系层面。分析发现,在法律和道德之外,还存在体育行业独特的规则,形成了法律、道德和规则的三元关系体系。法律、道德、规则拥有截然不同的属性、作用场域和规制手段,三者效力范围的模糊导致在概念界定阶段就存在规制失效的潜在风险。

道德是人们“应当遵循的各种原则和规范内化于心,并能够持之以恒地保持下去”[34]。彼彻姆[35]认为:“道德是遵守或违背被认为具有社会重要性的习俗的名词或概念,这种重要性涉及人与人之间和人与社会之间的相互关系。”体育道德规范既包含体育运动所特有的行为规范,也包括在体育运行中所展现的普通社会道德规范。例如,沙特运动员沙赫卡尼和美国运动员默罕默德基于宗教信仰,希望按照日常风俗佩戴具有宗教属性的头巾参加比赛,这是宗教习俗在体育竞赛中的表现,属于道德范畴。来源于信仰、习俗的道德规范与国际体育组织的政策法规产生了激烈冲突。这个典型的社会道德问题在体育中的碰撞,最终以国际运动协会采取行政许可的方式授权运动员可戴头巾参赛得到解决。

除因道德问题引发的法律介入外,道德戒律和法律文本之间还存在规制范围的“空隙”。“垃圾话”(trash talking)现象指同场对抗项目中明显违背运动精神的道德失范行为。由于道德规制的缺席,加之法律和规则不能对尚未产生客观后果的体育失范行为和潜在动机进行规制,这就使得“垃圾话”时常被运动员用来激怒对方,对方队员被激怒后采取外显行为还击,将因此受到规则甚至法律的制裁,而始作俑者往往逃脱制裁。在2006年足球世界杯赛期间,齐达内被马特拉齐的“垃圾话”激怒后采取报复行为被罚出场,直接导致法国队夺冠失败。这是“垃圾话”这类介于道德和法律之间的体育运动失范行为规制失效的最好例证。法国队的失利与对齐达内受到的处罚,实质上都是前置的体育失范行为未能受到恰当规制的次生后果。无论后果如何,都不能成为前置的体育失范行为逃脱制裁的借口。

法律是社会生活中约束公共行为最有效的规制手段,与道德共同约束行为主体的行为和观念。要考察道德和法律在同一情境下对同一体育行为评价和约束的效果,就必须暂时割裂两者的内在联系,在共时下分别考察二者的内涵及其效力范围。此时的法律无限接近哈特的分析实证法学体系中的法律文本。分析实证法学认为法律分两种:①“实际上是这样的法律”,即实在法;②“应当是这样的法律”,即理想法。暂时切断法律与道德的动态关系可以发现,法律研究应摒弃形而上学的范畴,着眼于实在法的部分,而法律的应然性就成为道德的组成部分。

在体育法律的实践中,体育失范行为通常受社会公共领域和体育领域的法律、法规双重规制。从规制经验看,法律、规制体育失范行为时存在两种矛盾:①从公共领域和体育领域、硬法和软法的法律体系内部看,由于上述法律规范并非按照领域逐次划分,同一种体育失范行为通常会在事实层面同时违反多项法律规范的强制规定。如何认定体育失范行为性质以及确立规制手段,在法律体系内部形成了适用法律的矛盾,法律关系的优先级界限因而变得模糊。②由于实在法本身就带有一定理想法的道德属性,前者通常受到后者的应然性价值引导,将原本属于道德范畴的体育失范行为纳入法律领域进行统一化规范,就形成了法律体系外部的权力范围矛盾,使法律与道德的边界变得模糊[36]。法律效力范围的模糊导致行为规范的效力边界竞争在现实中变成权力主体的管辖权力竞争。长久以来,体育领域墨守成规地将国际体育仲裁院的仲裁作为纠纷的终极救济途径,但在“Pechstein案”中,欧洲人权法院推翻国际体育仲裁院的裁决结果后,体育法律效力边界模糊的现状才逐渐得到重视[37]。相较于影响深远的“Pechstein案”而言,体育法律管辖范围的模糊在规制基层体育失范行为时造成了很多规制真空和多头规制的情况。

规则是体育运动特有的行为规范,通常包括规则、规则解释、规程等确立和规范运动形式的行为准则[38]。规则体系的建立充分吸纳了体育伦理、道德、法律、运动项目基本规律等要素的积极作用。规则体系包括宪法性规则、约束性规则和技术性规则等,约束与运动过程直接相关的体育行为。体育运动特殊的场境作用,使得规则体系只能在体育活动过程中针对体育行为进行行之有效的规范,而体育场境之外的体育行为和运动过程中超出体育行为范畴的其他失范行为,需要体育法律和道德甚至是社会公共法律和道德予以规制。要充分认识到体育失范行为中非体育部分的性质,不能以体育自治为由使用体育规则加以约束。例如,体育规则本身无法对运动过程中的非体育行为和运动过程之前的前置性体育行为(如参赛资格造假、使用兴奋剂)进行直接约束[39],这就需要借助法律、道德中的相关行为规范对其进行补充和救济。

正是未能恰当厘清体育规则与法律、道德和其他非体育规则之间的关系,才导致诸多本应在参赛前予以消除的体育失范行为堂而皇之地出现在比赛过程中,甚至逃脱应有的法律处罚和道德谴责[40]。由于冰球项目的特殊性,当赛场出现打架情况时,裁判员的常规处理方法是等待打架运动员失去攻击能力后再做处理。2010年加拿大冰球裁判员布朗在处理球员打架时被冰刀割破颈动脉。2015年俄罗斯冰球运动员西特尼科夫被冰刀刺穿喉咙。此类伤害案件在对抗性体育比赛中屡次发生,不能因为行业自治的原因就将这类行为纳入体育规则的范畴来规制。规则只能处理符合体育精神和项目规律的体育失范行为,而体育运动中显然充斥着很多超出体育本身的报复甚至是故意伤害行为。

道德、法律、规则在约束运动员行为的过程中,应既保持各自独立的规制领域,又要意识到规制重叠和真空的特殊情况的存在。语词混用的后果不仅带来基础概念的混乱,还使原本分属不同领域的话题被强行置于同一语境下进行错位讨论,这进一步加剧了规制效果混乱的现象,甚至带来了“杀鸡用牛刀”和“关公战秦琼”的笑话。因此,任何体育失范行为的认定和处理,既应遵从发生场域带来的优先规制顺序,同时应综合考量后果和主观意志,在不同规制体系下做出叠加规制。

2.4 德治与法治关系的失衡化德治依照道德戒律、借助道德手段治理道德失范行为,法治则依照法律规范、借助法律手段治理违法行为。德治与法治的失衡是中国社会长期奉行“礼法双行、德刑并用”的平衡状态被打破的结果。当前道德和法律的天平在“规则功利主义”的影响下已出现了明显倾斜。在体育失范行为规制过程中存在的“德之不德、法之不法”的尴尬情况已是不争事实。为达成对于规制结果的“多方同意”,导致了规则功利主义盛行,是否合乎法律的规范被转化成了能否得到绝大多数人的“同意”。

单纯加强体育法治建设,无法回应不断变化的体育实践。体育善治的实现需要多种规制手段协同作用。基本的体育价值秩序和行为规范体系正在逐渐被舆论和公众认知所影响,体育界开始尝试采用法律手段规制道德失范问题。这种错位规制的根本原因在于尚未厘清道德治理与法律治理之间的关系。特别是在义利关系剧烈变革的中国现代社会背景下,德治与法治之间关系的失衡是长期存在且难以避免的社会现象。后验的立法和共识的执法进程,从法律属性上根本无法回应错综复杂、情况多变的义利关系,更无法恰当规制不同类型的失范行为。此时就需要道德和规则在各自场域内作为权力补充,共同规制失范行为的不同部分。

改革开放以来,我国经济发展模式从计划经济向市场经济转变。经济体制决定利益格局的构成,社会公共领域的实践经验同样适用于相对封闭的体育领域[41-42]。义利冲突的结果是传统行为规范的失效,对于“好”的新旧认知在此出现了强烈的碰撞[43]。从对“让球事件”的态度转变中可以管窥新旧义利观在当下的对撞与变迁。单纯依靠单一的规制手段无法在新的体育价值观下对体育失范行为进行有效规制。

过于强调程序正义的规则功利主义,已无法应对新兴体育失范行为。伦敦奥运会羽毛球比赛“让球事件”已深刻表明,不仅在中国,而且在世界范围内新兴义利观统摄下的道德治理已到了严峻的地步。面对规制存在真空地带和规制失效的情况,必须引入复合的规制手段体系在多层级上进行规制回应。

历史经验表明,仅使用一种规制手段无法妥善解决义利冲突。特别在具有独特行业特征的体育领域,在规则功利主义的指导下无法合理规制体育失范行为,应一分为二地观察法律与道德的关系。当代道德内涵为法律内容在远期的发展提供了目标和方向,道德内涵在服务型社会中越来越多地为法律文本提供合理性来源。聚焦赛场,规则文本内容变迁的合理性在很大程度上来源于对某一体育行为的道德认知和道德共识,规则文本的制定只是为这些道德内容赋予了合法化“外衣”。任何轻视德治的短视举措必然会对远期依法规制体育行为的设想带来规制标准的合理化困境。

3 体育失范行为规制的善治复归为缓解体育失范行为规制失效的困境,既要确保当下还要兼顾未来,形成动态的规制机制,借助法律、道德、规则的共同作用,实现对体育失范行为的善治。①应从认知层面明确体育行为的属性;②在明确体育行为属性的基础上框定规制手段的效力范围;③设立规则失当的动态救济机制,通过规制失效的个案促进规制体系程序的自我完善。

3.1 明确体育行为的属性明确体育行为的属性是有效规制体育失范行为的实践起点。违反规则、道德和法律,应由不同的行为规范体系规制。无论是尝试借助统一的规制手段惩戒,还是寄期望于采用错位规制的思路实现有效规制,都会陷入不能“对症下药”的误区。实践表明,错位规制的思路不仅无法缓解规制失效的困境,而且会带来法律问题道德化和道德手段法律化的导向困境。当球员在足球场上踢爆班古拉的眼球时,换来的不是法律对于故意伤害行为的刚性制裁,而是仅以禁赛、批评教育等更为柔性和道德化的规制手段予以应对。尽管体育领域“自担风险”原则框定了其独特的规制体系,但是规则本身不可能代替社会道德和法律的基础保障作用,体育行为的合理性也要以社会行为的合理性为前提和基础。运动场虚拟的边界不是违法行为的“庇护所”[44]。体育失范行为的规制失效致使现代体育赛场上恶意伤人事件层出不穷,甚至衍生出修改运动员年龄、假球、黑哨的利益链条和渠道。这都是未能针对运动失范行为进行有效规制而导致失范状况愈演愈烈的结果。

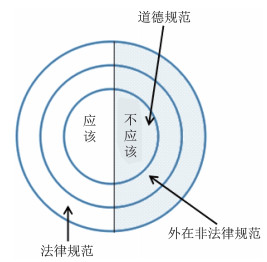

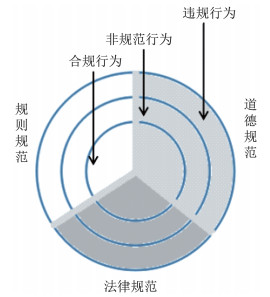

在理想状态下,道德和法律以二元分立的形式组成了社会行为规范体系。如图 1所示,在道德和法律领域中,分别以“应该”和“不应该”框定起了各自的规制范围和对象[45]。道德戒律和法律条文对应特定行为的许可和禁止。然而,在现实生活中的体育行为远比理想状态下的社会行为更为复杂。①体育行为本质的分离性特征带来了运动场景既运行在社会规范之上又独立于社会情境。如图 2所示,规则在竞赛过程中与法律和道德共同组成了行为规范体系的三维关系。②在“应该”和“不应该”之间,还夹杂着一类以Gamesmanship为代表的非规范行为。这类行为既无法达到高标行为规范所倡导的体育行为,也未触碰到道德戒律、法律条文、规则文本对体育行为设立的禁止规范范围。这就要求必须分门别类地规制不同情况下的体育失范行为。

|

| 图 1 理想状态下的社会行为规范体系 Figure 1 Social behavior code system in ideal state |

|

| 图 2 现实中的体育行为规范体系 Figure 2 Sports behavior code system in actual state |

在实际情况中,一种体育失范行为通常包含法律、道德、规则的因素。法律调整人与人之间的外部关系不考虑内在动机,只要求人的外部行为遵守现行法律;道德则诉诸于人的良知,支配人的内心生活和动机[46];规则则规制比赛情境中的运动行为。判断体育失范行为的性质应从以下3点入手:①必须在现有判断体系内对体育失范行为违犯的性质进行划分;②对于违犯行为要探寻违犯了何种法律、何种道德、何种规则,不同层级的行为规范对应不同的罚则;③对属于规制重叠或规制真空的体育失范行为,应从“后果—事实—动机”的角度进行判断,以初步明确该失范行为的性质。明确体育行为的属性划分是有效规制运动失范行为的实践起点。运动失范行为属性的判定直接决定了规制手段范围的框定和确立。值得注意的是,恶性体育失范行为需借助多种行为规范共同规制:行为能够纳入规则体系的部分可以在比赛过程中由裁判员予以监控和惩戒,而超出规则体系的部分需要道德和法律的协同辅助规制。

整个规制体系的实践起点应回溯到对体育失范行为的性质界定。违反法律条文的行为属于违法行为,应按照法律规定予以惩戒。在运动场上的违法行为还应细分为对社会公共法律的违犯和对体育政策法规的违犯,前者通常属于对硬法的违犯,后者则属于对体育软法的违犯[47]。由于两种法律体系由不同机构负责管辖,对于明确违反社会公共法律规定的体育行为,应按照法律规定进行惩戒,依法定性、定责、定罚是实践“依法治体”的基本要求。社会公共法律和体育政策法规对于各自管辖的体育运动行为有着明确且具体的匡正对策。然而,由于目前体育行业的高度自治,社会公共法律不愿意介入对体育失范行为的规制;而体育行业法规尚未健全,难以对诸多新兴、复合体育失范行为进行有效规制。这使得对体育领域一些违法行为缺乏有力规制。如CBA辽宁队与四川队总决赛时的球迷骚乱事件,公安部门、篮球协会和俱乐部对于主动挑起冲突球迷的处理结果含糊其辞,不仅未能有效防止此类事件的再次发生,而且还干扰辽宁队球员后续的比赛发挥,从违法事实和后果严重程度而言,都明显超越了体育违规的界限。在实践中,由于两种法规体系执法分属不同部门,在具体操作时难免出现二者皆可管理或皆不管理的情况。对体育失范行为的属性判断,需要更为谨慎地分析该行为的违犯性质和危害程度,不因管辖权问题而采取放任的态度[48]。

职业体育赛场屡见不鲜的修改年龄问题,实际上是户籍管理人员和体育从业人员疏于规范化管理所导致的后果。运动员因年龄原因被禁赛、剥夺参赛资格只是违犯行为的最后结果,而对整个修改年龄行为流程的开始和中间部分实际上疏于管理。对于户籍管理人员、体育管理人员、运动员而言,如果从反贪腐、行业规定、职业素养的任一角度进行有效的法治管控,修改年龄这种恶性违法行为都不会发生。

违反道德戒律的行为属于道德失范行为,应按照道德习俗和公序良俗的判断予以惩戒[49]。康德[50]认为:“如果一种行为与法律的法则一致就是它的合法性;如果一种行为与伦理的法则一致就是它的道德性。”博登海默[51]370-379提出:“道德是一个‘关系到某些规范性模式的价值侧重概念,因为这些模式的目的在于在个人生活和社会生活中扬善去恶。’”体育行为存在于社会生活之内,这使体育行为必须遵守现有的社会公共道德;体育行为还存在于社会生活之外,体育行为的特殊性决定了个体运动项目有自身独特的道德要求,例如单人项目强调竞争性,而团队项目强调合作性。相较于易于把握和侧重事实证据的法律规范,道德规范更加倾向于对行为的价值和行为者的观念进行评判。道德内涵的相对性使得道德评价必须依托特定的时空背景才可以成立。尽管道德规范具有相对性的特点,但在特定的时间节点考察道德规范的生效与否,则能够得到稳定的判断结果,即此种体育行为是否违反了特定的道德规范[52]。目前,许多运动项目已经对项目化道德内涵进行了实体化的表述。单项体育协会通常设有专门的道德纪律部门,负责道德准则的阐释和道德失范行为的应对。例如,FIBA(国际篮球联合会)将一些常见的运动行为规范细分为比赛装备、竞争规范、运动员和教练员的行为规范、反兴奋剂、地域性规范等不同的行为类别[53]。在遵守体育道德的基础上,作为社会人的运动员还应遵守基本公共道德。

3.2 框定失范行为的规制手段区分体育失范行为的性质是为了根据不同类型的体育失范行为框定有针对性的规制手段。规制手段的失当是目前体育失范行为屡禁不止的主要原因。这其中既包含对规制手段认识上的不一致,也包括规制实践过程中的不彻底和不统一。

体育规则和体育法律在规制流程上具有同质属性。对于违法行为而言,根据违法性质,大体可分为违宪、刑事违法、民事违法、行政违法等违法行为。由于法律固定性、可预测性等特点,在相应的法律类别之中已经框定了对应的规制手段范围。对于违反规则的体育失范行为,需要根据行为的发生场域和性质,在规则规范体系内寻求规制手段。一旦体育失范行为超出了规则的场域和性质约束,体育自治就不能成为拒绝法律和道德介入的借口,必须允许法律和道德手段的介入管理。决策者可在此范围内行使自由裁量权,确定最终的规制对策。

(1)为了更为精准地框定违法行为的规制手段,也为了体现自由裁量权的正义属性,在此不妨引入法律经济分析流派的观点衡量违法行为与规制手段之间的关系,即通过计算违法成本确定违法代价。贝克尔认为:“理性选择理论为基础,论证罪犯和普通人一样,在决策时总是试图使个人效用最大化。大多数罪犯会对犯罪活动收益和成本的不同刺激做出相应的行为反应。”[54]违法成本成为研究规制违法行为的现实标的物和锚定对象。为了行之有效地遏制违法行为,违法成本的设置原则应是期望成本略大于期望收益。因为当违法收益大于违法成本时,理性的行为人将选择违法;反之,他将选择守法。

(2)违法成本包括查处概率和处罚标准两个因素。就查处概率而言,外显的体育违法行为因其具有较高的关注度而得以有效规制,而不易发现的体育违法行为只能依靠“曝光一例查处一例”的案例式规制予以惩戒。提高查处概率意味着显著增加规制成本,这对于愈发隐蔽的使用兴奋剂、年龄造假、假球等体育违法行为效果不佳。为达到一定的处罚效果,就必须从处罚标准的设定着手。假设在违法成本固定的前提下,对于查处概率较高的违法行为,处罚标准只需稍高于违法收益即可起到规制目的。例如,处理赛场常见的犯规情况,只需在规则的框架内给予适当惩罚便可达到提高违法成本的目的,而对于查处概率偏低的违法行为,需设置高额的处罚标准。例如,对于屡禁不止的年龄造假问题,则可以吊销直接责任人从业资格。高昂违法成本的警示作用能在一定程度上遏制违法行为的发生。违法成本的设置要遵循以下4点原则:①违法主体的获利情况;②违法代价要足以使违法主体失去继续违法的能力;③违法代价要兼顾有形和无形价值的损失;④规制手段的设立应有警示性和可预测性。通过违法行为的成本分析确立规制手段,其目的在于对违法行为进行有效的管控与矫治,这种方法虽不能完全杜绝违法行为的发生,但是其更加适应现代体育环境和社会环境。

富勒将道德行为分为向往性道德(morality of aspiration)行为和义务性道德(morality of duty)行为。他将向往性道德称为“是一种召唤,亦即是以一种对社会负责的方式,发挥自己的潜能,充分施展自己的创造才能,从而获得真正的幸福和内心的满足”。博登海默在富勒的基础上进一步认为,向往性道德是“有助于提高生活质量和增进人与人之间的紧密联系”[51]392的道德规范,这种道德规范对体育参与者提出了更高标准的道德要求,如慷慨、无私、对对手的关爱和尊重等,使用道德语句可表达为:你应当尊重你的对手。这些道德规范可以创造更加美好的人类社会关系,却不是必不可少的[55]。义务性道德所关注的是“人与人之间的关系”,道德的目的在于“通过减少过分自私的影响范围,减少对他人有害的行为、消除两败俱伤的争斗以及社会中其他潜在的分裂力量而加强社会和谐”[56]。这种道德规范力图为体育参与者提供最基本的活动秩序保障,对于维护体育活动的正常运转和持续运行必不可少。对于这两类道德失范行为的规制手段,必然是大相径庭的。对于第1类道德失范行为,可以采取引导、正向宣讲、道德教育等方式,促使道德主体内化出一种更为优秀的道德内涵,以此趋向向往性道德,进而通向实现美好生活的目的;对于第2类道德失范行为,由于其触及了体育活动能否继续良好运行的底线,则必须采取较之前者更为刚性和严厉的手段予以规制,如舆论声讨、价值批判、同行评价等。规制的目的在于借助道德威慑的力量,将危及体育运行的道德失范行为从行为主体主观意识层面予以匡正。道德规制的作用更加深入行为主体的观念和主观意志,尤其是在强调自律和契约精神的现代体育语境下,受到批判的道德主体与其说是对制裁的恐惧,不如说是基于个人利益和集体舆论的考虑,导致个体对道德规范和公序良俗的无条件服从。因为每个参与者都清楚地知道,想要“在这场周而复始的游戏中玩下去”,就必须遵守这些无形的、潜在的道德戒律[57]。

法律和道德代表着不同的规范性命令,然而,他们控制的领域有重叠和空白。在道德中有些领域处于法律管辖之外,法律中有些领域在很大程度上不受道德判断影响[46],此外还有处于道德和法律边界之外的“无法之地”。在体育全球化的背景下,实证主义法学思想几乎统领了与体育相关的所有实践活动,这使得规则功利主义盛行[58]。由于立法的滞后性,实在法、规则等明示条款难以对域外新情况做出及时有效的反应,而机械地通过立法规制所有失范行为又会额外增加立法和执法的成本。面对这些新出现的失范行为,道德评价应发挥其柔性作用,对域外争议案件和疑难案件做出评价和规制。

3.3 设立规制失当的动态救济机制所谓规制失当的动态救济机制,是指当现有规制程序应对失范行为出现规制失效、规制错位、规制过度时,通过预设的审查和纠偏程序,在程序正义的基础上进一步实现个案的规制正义。审查和纠偏程序在匡扶个案正义的基础上,对普遍规制程序中的手段和标准进行反思与检验[59],通过普遍规制程序和救济程序的往复循环,形成对失范行为规制手段与标准自我完善的运行模式,在正视事物各部分存在的前提下协调各部分之间关系,以期实现对失范行为的善治。

法治保障了修正失范行为的程序正义,在共性的基础上极大地实现了规制的正义;德治则保障了修正失范行为的实质正义,基于个案的考察确保了匡扶的有效性;对于疑难案件和争议案件采取价值判断和道德规制相结合的方法,既能够防止规制失效,又能够应对新情况。笔者预设的研究前提——在现时条件下静止地观察道德与法律的关系,目的是廓清法律与道德的对象、范围和边界。历史经验告诉我们,行为主体的判断方法和价值依据会随着时间、社会、历史环境的发展而变化。当把法律与道德的治理放置于不同社会、历史条件下进行观察,二者所涵盖的对象、范围和边界是动态变化的[60]。换言之,违法行为和道德失范行为的判断标准并非亘古不变,失范行为的规制失效也仅是暂时和阶段性的[61]。例如,蹲踞式起跑技术被首次运用时,曾被认为有伤社会风化,但随着人类认识水平的进步,对于“更快、更高、更强”体育精神的追逐取代了“不雅观”的价值判断,在体育规律的统摄下,以蹲踞式起跑为代表的一系列新兴运动技术不再属于道德失范行为[62]。作为学术研究,单一而机械地考察某个运动技术的合理化进程,并不能为指导以后的解决规制失效问题提供更多帮助。因此,需要深入研究并发现体育行为价值判断演变的规律。

一种新兴观念从出现到确立,是一个“诞生—争议—小众认知—广泛认知—形成共识”的过程。作为考察对象的行为规范,也遵循这个变迁和演进的规律。法律、规则的文本在共识的层面保障了一项活动的基本规律,道德、公序良俗作为被广泛接受的行为标准,规定了一项活动何以向“好”的方向开展;道德精英应对了新兴行为的价值判断标准,为界定新兴行为的性质提供了初始依据。“随着人们道德修养与素质的不断提高,原本纯粹的道德要求会逐步转化为法律要求”[63]。

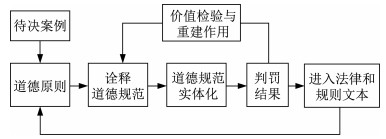

从道德判断与法律判断的价值排序考察,道德判断无疑具有更高的价值优先性[64]。按照图 3所阐述的规制体系运行机制[65],在应对时下新兴的疑难和争议案件时,道德判断应首先介入对行为的界定与规制流程。疑难和争议意味着判断标准难以统一,此时需要道德精英(如道德委员会、纪律委员会等)基于特定时空条件对一般性道德原则进行特殊化诠释和解读,即通过逻辑演绎和基本价值的一致性完成对道德原则的解释和推理,形成指导实践的道德准则[66]。随着这种推理和诠释结果的推广与传递,当这种道德标准能够得到体育参与者、体育观察者的广泛认可后,就要将这些意识和观点实体化为具有可操作性的具体行为准则,完成从一般道德原则到具体化操作规范的转化。如从不伤害原则出发,推导出关爱对手的原则,再推导出足球场上应主动放弃球权使受伤球员及时接受治疗的行为规范。这些具体化的行为准则被推广使用,与规则文本和法律规定共同产生判罚结果,并以此约束、评价体育参与者的运动行为[67]。当出现与行为准则抵触的情况时,就需要进入价值检验和规范重建的流程,在周而复始的道德判断过程中,渐进式、螺旋式地完成对道德性和法律性行为规范的优化,经过不断优化的价值检验,使道德性价值判断进入法律和规则的文本之中,进而使法律和规则完成从合法性到合理性的过渡。最后,基于新的规则文本和更高层次的道德要求,判别体育行为失范与否的机制,在不断地创设、实体化、价值检验和推广使用的过程,既完成了对于体育行为的价值判断与规制,又促进了评价标准的更替与演进。

|

| 图 3 规制体系的运行机制 Figure 3 Operating mechanism of regulation system |

体育失范行为是在运动参与过程中行为主体违反法律、道德与规则的体育参与行为。在实践中应对新兴体育失范行为规制失当的主要原因为体育法律问题道德化、体育德治手段法律化、行为规范效力范围模糊化、德治与法治关系失衡化等。能否恰当规制体育失范行为,关乎体育运动能否良性发展。为了实现体育失范行为的善治目标,在规制过程中既要立足有效,还需兼顾未来,更要形成良性动态机制。应从认知层面明确体育行为的属性划分,在失范行为属性划分的基础上框定规制手段的效力范围,建立动态救济机制,解决个案规制失当,促进规制体系的自我完善。

体育失范行为与合规行为可被视为行为规范之镜的正反两面。法律、规则、道德的内涵确立必然伴随着对于体育行为合规性的价值取向。只要存在行为规范,体育失范行为就不可能彻底根除。规制体育失范行为的目标在于通过设置行为规范、施加规制手段,进而倡导合规行为、惩戒违规行为,从而实现保障和促进体育活动良性发展和自我循环的善治目标。在现有规制体系内,如何实现权利义务相统一、违规行为与处罚结果相适应的善治目标,是体育失范行为理论研究和规制实践的重点。

作者贡献声明:

张琪:选择论题,设计框架,撰写论文;

王子骄:研讨框架,修改论文。

| [1] |

谢滕洲. 共享单车使用中的失范行为及其治理对策研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2018: 5

(  0) 0)

|

| [2] |

高兆明.

社会失范论[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2002: 1-8.

(  0) 0)

|

| [3] |

默顿. 社会理论和社会结构[M]. 唐少杰, 齐心, 译. 南京: 译林出版社, 2015: 223-265

(  0) 0)

|

| [4] |

吴义华. 我国体育法律治理的理念、制度与结构[J].

成都体育学院学报, 2018(5): 47-53 (  0) 0)

|

| [5] |

熊文. 伦理介入竞技体育之缘起[J].

西安体育学院学报, 2006(2): 21-24 DOI:10.3969/j.issn.1001-747X.2006.02.007 (  0) 0)

|

| [6] |

曹景川, 高鑫, 张大为. 法治视域下中国职业足球运动员伦理道德问题规制[J].

上海体育学院学报, 2017, 41(6): 23-27 (  0) 0)

|

| [7] |

董小强. 权利与伦理双重视域下我国《体育法》的修改路向[J].

广西大学学报(哲学社会科学版), 2018(4): 90-95 DOI:10.3969/j.issn.1001-8182.2018.04.015 (  0) 0)

|

| [8] |

姜熙. 我国《体育法》"总则"部分修改研究[J].

成都体育学院学报, 2018, 44(3): 25-32 (  0) 0)

|

| [9] |

李文. 学校体育安全事故: 机理、责权归结与规避[J].

教学与管理, 2018(11): 52-55 (  0) 0)

|

| [10] |

张琴. 动力·运行·约束: 体育治理机制探析[J].

上海体育学院学报, 2017, 41(5): 36-41 (  0) 0)

|

| [11] |

张现成. 我国体育赛事产业化实践中的法律规制问题与对策[J].

北京体育大学学报, 2018(6): 27-32 (  0) 0)

|

| [12] |

BERMAN M N. On interpretivism and formalism in sports officiating: From general to particular jurisprudence[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2011, 38(1): 117-196 (  0) 0)

|

| [13] |

编写组.

中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[M]. 北京: 中国法治出版社, 2004: 3-5.

(  0) 0)

|

| [14] |

李龙. 体育产业化的伦理批判[J].

伦理学研究, 2017(1): 103-108 (  0) 0)

|

| [15] |

潘丽英. 新时代背景下体育道德及其实现路径[J].

体育文化导刊, 2018(12): 35-39 DOI:10.3969/j.issn.1671-1572.2018.12.009 (  0) 0)

|

| [16] |

王淑琴. 德治与法治: 何种关系[J].

伦理学研究, 2014(5): 64-68 (  0) 0)

|

| [17] |

钟小红. 论职业化语境下体育明星的道德责任[J].

湖湘论坛, 2016(5): 150-152 DOI:10.3969/j.issn.1004-3160.2016.05.026 (  0) 0)

|

| [18] |

RUSSELL J S. Limitations of the sport-law comparison[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2011, 38(1): 254-272 (  0) 0)

|

| [19] |

于善旭. 论修改《体育法》的内容结构调整与技术质量提高[J].

上海体育学院学报, 2018(2): 1-8 (  0) 0)

|

| [20] |

于涛.

体育哲学研究[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2009: 222-236.

(  0) 0)

|

| [21] |

BIANCHI A. Transgender women in sport[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2017, 44(2): 229-242 DOI:10.1080/00948705.2017.1317602 (  0) 0)

|

| [22] |

万文博. 我国足球联赛球场暴力成因与治理对策研究[J].

哈尔滨体育学院学报, 2016, 34(4): 57-63 DOI:10.3969/j.issn.1008-2808.2016.04.011 (  0) 0)

|

| [23] |

MOORE E. Formalism and strategic fouls[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2017, 44(1): 95-107 DOI:10.1080/00948705.2016.1256781 (  0) 0)

|

| [24] |

甘慧. 吕刚一脚毁了班古拉一生引发职业道德的思考[EB/OL]. [2019-07-13]. http://sports.163.com/06/0713/03/2LSN67CF00051C89.html

(  0) 0)

|

| [25] |

陈月泽. 冲突!四川球迷赛后冲击辽宁酒店爆激烈群殴[EB/OL]. [2019-03-17]. https://sports.qq.com/a/20160316/057551.html

(  0) 0)

|

| [26] |

陈书睿. 国外反兴奋剂法律规制及借鉴[J].

西安体育学院学报, 2014(2): 146-155 (  0) 0)

|

| [27] |

邹新娴. 我国反兴奋剂管理体制演变与发展研究[D]. 北京: 北京体育大学, 2013: 6-10

(  0) 0)

|

| [28] |

康均心. 兴奋剂的入罪问题研究[J].

武汉体育学院学报, 2010(1): 5-9 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2010.01.001 (  0) 0)

|

| [29] |

于英. 体育道德失范的表现及伦理救援[J].

体育学刊, 2013(3): 33-36 DOI:10.3969/j.issn.1006-7116.2013.03.009 (  0) 0)

|

| [30] |

曾玲华. 体育道德失范与人文奥运的冲突及其对策[J].

北京体育大学学报, 2007, 30(8): 1019-1021 DOI:10.3969/j.issn.1007-3612.2007.08.004 (  0) 0)

|

| [31] |

HOWE L A. Gamesmanship[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2004(31): 212-225 (  0) 0)

|

| [32] |

张琪, 于涛. 体育情境中的规则与道德中间性行为的伦理学研究[J].

天津体育学院学报, 2014, 29(6): 539-545 (  0) 0)

|

| [33] |

熊文, 张卫平, 包雪鸣. 竞技体育不道德现象形成的现实因素[J].

山东体育学院学报, 2008(2): 9-13 DOI:10.3969/j.issn.1006-2076.2008.02.003 (  0) 0)

|

| [34] |

王海明.

新伦理学[M]. 北京: 商务印书馆, 2001: 104-105.

(  0) 0)

|

| [35] |

彼彻姆. 哲学的伦理学[M]. 雷克勤, 郭夏娟, 沈珏, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1990: 14

(  0) 0)

|

| [36] |

LAUMAKISA S J, LAUMAKISB P A, LAUMAKISC P J. Playing to win v.s.playing for meaningful victories[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2017, 44(2): 174-182 DOI:10.1080/00948705.2017.1285706 (  0) 0)

|

| [37] |

毛晓飞. 德国仲裁的司法审查[EB/OL]. [2019-02-05]. http://legal.people.com.cn/n1/2018/0205/c42510-29807144.html

(  0) 0)

|

| [38] |

MCFEE G. Fairness, epistemology and rules: A prolegomenon to a philosophy of officiating?[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2011, 38(1): 229-253 (  0) 0)

|

| [39] |

SEARLE J. How to derive "ought" from "is"[J].

The Philosophical Review, 1964, 73(1): 43-58 DOI:10.2307/2183201 (  0) 0)

|

| [40] |

RUSSELL J S. Are rules all an umpire has to work with?[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 1999, 26(1): 27-49 DOI:10.1080/00948705.1999.9714577 (  0) 0)

|

| [41] |

李艳翎, 郑吾真. 中国竞技体育的利益分析[J].

体育科学, 2000(5): 15-18 (  0) 0)

|

| [42] |

张琪, 龚正伟. 我国足球改革的未来效应及其影响[J].

上海体育学院学报, 2016, 40(4): 65-72 (  0) 0)

|

| [43] |

涂伟仕, 李艳翎. 传统义利观与竞技体育伦理价值的重构[J].

天津体育学院学报, 2009, 24(1): 82-84 (  0) 0)

|

| [44] |

赵毅. 从公平责任到损失分担之嬗变: 近年我国法院裁判体育伤害案件的最新立场[J].

体育学刊, 2014, 21(1): 38-43 (  0) 0)

|

| [45] |

杨勇.

事实、规范与裁判[M]. 北京: 人民法院出版社, 2012: 279-288.

(  0) 0)

|

| [46] |

张晓燕. 法治、德治和自治视野下的法律疆域[J].

复旦学报(社会科学版), 2020, 62(1): 1-12 (  0) 0)

|

| [47] |

程信和. 硬法、软法的整合与经济法范式的革命[J].

政法学刊, 2016(3): 5-13 (  0) 0)

|

| [48] |

SIMON R L. Internalism and internal values in sport[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2000, 27(1): 1-16 (  0) 0)

|

| [49] |

罗国杰.

伦理学[M]. 北京: 人民出版社, 1989: 403-437.

(  0) 0)

|

| [50] |

康德. 法的形而上学原理[M]. 沈叔平, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 14

(  0) 0)

|

| [51] |

博登海默. 法理学: 法律哲学与法律方法[M]. 邓正来, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 1999

(  0) 0)

|

| [52] |

张震. 儒家道德形上学中的"时": 以王船山"贞变一体"的易学阐释为中心[J].

宁夏社会科学, 2017(4): 18-23 (  0) 0)

|

| [53] |

FIBA. Basketball[EB/OL]. [2019-08-13]. http://www.fiba.basketball/documents#tab=b1506ff3-8ed5-4367-9cae-dc3e448a922f

(  0) 0)

|

| [54] |

叶慰. 对违法行为的分类治理研究[J].

行政法学研究, 2013(1): 105-112 (  0) 0)

|

| [55] |

张震. 传统武术"易筋"的身体训练哲学[J].

武汉体育学院学报, 2018, 52(10): 60-65 (  0) 0)

|

| [56] |

黄亚菲. 法律与道德的边界[D]. 重庆: 西南政法大学, 2006: 20-23

(  0) 0)

|

| [57] |

卡斯. 有限的游戏与无限的游戏[M]. 马小悟, 余倩, 译. 北京: 电子工业出版社, 2013: 45-82

(  0) 0)

|

| [58] |

张琪. 裁判员执裁的正义性研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2018: 67-92

(  0) 0)

|

| [59] |

昝妍. 从政府采购合同性质出发谈政府采购救济机制[N]. 中国政府采购报, 2020-04-21(03)

(  0) 0)

|

| [60] |

GAFFNEY P. The nature and meaning of teamwork[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2015, 42(1): 1-22 (  0) 0)

|

| [61] |

蔡广, 龚正伟. 伦理语境下大学体育德育一体化的理路探析[J].

体育学刊, 2017, 24(1): 101-104 (  0) 0)

|

| [62] |

HAMILTON M. The moral ambiguity of the makeup call[J].

Journal of the Philosophy of Sport, 2011, 38(1): 212-228 (  0) 0)

|

| [63] |

边沁. 道德与立法原理导论[M]. 时殷弘, 译. 北京: 商务印书馆, 2002: 224

(  0) 0)

|

| [64] |

张彦.

价值排序与伦理风险[M]. 北京: 人民出版社, 2011: 1-21.

(  0) 0)

|

| [65] |

张琪, 于涛. 裁判自由裁量权的伦理规制[J].

体育科学, 2015, 35(5): 78-87 (  0) 0)

|

| [66] |

高兆明.

心灵秩序与生活秩序: 黑格尔《法哲学原理》释义[M]. 北京: 商务印书馆, 2016: 28.

(  0) 0)

|

| [67] |

LOLAND S. Justice and game advantage in sporting games[J].

Ethical Theory and Moral Practice, 1999, 2(2): 165-183 (  0) 0)

|

2021, Vol. 45

2021, Vol. 45