随着全域旅游时代的到来,我国全民旅游消费的热情日益高涨,参与者对旅游项目的选择也日渐丰富。其中,体育旅游作为增速最快的新型旅游方式受到大众的热烈追捧,滑雪滑冰、高空跳伞、漂流等风险较高的运动更是为参与者带来别样的体验。在国际体育旅游实践中,冒险性旅游占体育旅游总量的1/4,其中漂流、急流皮划艇、雪地徒步、洞穴攀爬、跳伞、攀岩、冲浪和悬挂式滑翔等运动最受青睐[1]。依据经验,激浪漂流和急流皮划艇又是冒险旅游实践中最具操作性的商业项目[2]。近年来,围绕冒险动机与行为开展的研究日益增加,不少研究从参与者心理、身体层面进行讨论,目的是分析冒险参与行为,如风险承担行为、满足需要行为和个性特质(追随感、认同感和竞争性需要)行为等的内在机制[3],多采用定性描述范式揭示传递关系。在体育旅游研究中,尽管风险被认为是引发冒险动机的潜在因素,但也有学者试图证明冒险运动中的潜在风险和现实危险以阻止冒险旅游[4]。为验证参与者对风险持何种态度,风险的调节效果常用于评估风险感知的能力,而调节水平往往受主体认知差异的影响;为限制这一影响,从风险边缘视角研究不同冒险动机与积极情绪的关系,易于定位风险在体育旅游中的角色[5]。因此,本文对参与型体育旅游进行量化研究,阐明传播、重游等意愿的萌发过程,沿着“动机—情绪—依恋—意愿”的分析路径观察参与主体自身认识的不断转化,这有利于从微观角度解构冒险性体育旅游的参与过程,探究风险感知在冒险性体育旅游中的作用,从而为参与型体育旅游景区运营主体、参与者的风险控制提供案例支撑,同时也为体育旅游消费行为研究提供理论借鉴。

1 冒险性体育旅游户外冒险运动是冒险性体育旅游研究的主题,其内容源于休闲、游憩和旅游学领域。最早研究冒险运动的学者[6]将有危险的运动归类于风险旅游活动,认为“冒险性体育旅游与传统旅游的区别在于生理、心理承受的风险意识和潜在认知差异,其活动形式需要与高风险环境接触,可能发生不可预知的结果”。运动项目是促成冒险的核心要素,漂流、登山和滑雪是冒险性体育旅游中被研究最多的项目。冒险参与者的目标比较明确,他们在意自我突破与挑战,也注重休闲与娱乐[7]。不同风险类型的运动对参与者有较高的区分度,但基本依据冒险程度(重度、轻度)进行划分,两者在风险防范和应对中采取截然不同的态度,主要体现在参与动机、体验情绪和冒险意愿等方面。

1.1 冒险动机旅游动机(tourist motivation)能概括游客的心理意识,通常直接被作为独立变量证明旅游体验及参与效果。“推动型与拉动型因子”(push and pull motivation factors)常被用作解释旅游参与动机,2种因子都与参与者心理(如紧张、恐惧等)有密切关系。传统的“推拉因子”“旅游职业生涯”“旅游期望”等理论从通识层面解释了体育旅游动机的不同类型,如逃避压力、寻求新鲜感等;而体验文化、放松、自我实现等旅游动机的阐述方式较为笼统。相比之下,人们参与冒险运动的动机较为复杂,不能仅考虑旅游消费、社交等因素,应重视参与主体在身体、心理及环境方面的情况[8]。最初,寻找刺激是学界对冒险动机的一致认识。为进一步证实该认识,有学者[9]对50多种冒险运动进行实践考察后将参与动机大致划分为3类:①内驱型因素,着重强调参与者的心理浸入与内心感受,冒险运动为人们带来的紧张感和刺激感越强,越多的旅游者就更有机会享受这种情绪被唤起的感觉;②氛围型因素,以自然风光、呈现形式等表征元素为代表,冒险旅游者不仅受心理感受所驱动,而且也受到自然环境(户外条件)和周围情况的影响;③外生型因素,即交往、形象与竞争等。另外,冒险运动的参与者通常比较在意运动技能和身体姿势,其提升身体素质和专业技能的欲望越强烈,参与冒险的愿望就越容易被唤起。为强调此种身体特性,本文将动机划分为心理内驱、身体运动与外生氛围3种类型。

1.2 风险感知与积极情绪风险因素推动了冒险性旅游研究的发展。风险感知将主体单纯追求刺激的需要推向探究人与自然的关系,揭示了寻求刺激的非单纯性,自然、社交等外生动机逐渐从风险角度得到解释。主体经历的环境变化造成了对风险的认知差异,从而产生挑战自然、回归自然等各种心理需求。通常风险感知是指参与者个体对客观实在风险的主观感受与认识,是测量参与者心理恐慌程度的指标。由于风险感知的主观性,不同主体在认知、理解上的差异较大,其对风险的认识主要受自然环境、心理活动等因素的影响[10]。风险因素可预测不同参与动机所导致的行为,控制风险感知可验证冒险动机与行为间的关系,从而解释冒险行为中的自我决定意识[11]。总之,风险感知作为一种区别于动机的特殊变量而存在,甚至有观点支持逃离风险而非直接面对其影响。

积极情绪在体育运动中普遍存在,是具有正向促进作用的情绪反应,包含欣喜、成就与惊喜等。参与动机与积极情绪有直接联系,而风险的作用往往不能忽略,其不可预测性极易造成主体对积极情绪的认识偏差而忽视了客观危险。担忧、恐惧等心理内驱因素是人们参与冒险运动的精神力量,人们一旦克服了害怕、担忧等消极情绪,通常会在心理上获得极大的满足感及成就感,并产生积极情绪[3]。另外,大多数冒险旅游项目对参与者的身体素质都有一定的要求与限制,参与者在特定情况中采用不同形式的技巧控制身体以躲避风险,这使他们在意自己的运动技能与身体姿态[12]。正如人们的日常训练成果得以展示、训练目标得以完成时,其情绪可得到强烈的控制与表达一样,身体运动动机也会随着风险感知的强弱而变化,在身体可承受的限度下,目标一旦达成,其积极情绪量会成倍增加。此外,自然环境等外生氛围对冒险旅游者情绪影响的研究尚不深入。去往某地欣赏并感受自然风光是游客的普遍需求,同时,参与运动也是一种社会交往、良性竞争,这使人心旷神怡并产生愉悦、愉快等积极情绪[13];但在此过程中,自然界往往暗藏风险,岩洞、旋涡、野生动物等危险因素使参与者惶惶不安,风险感知在其中起何种作用还不得而知。基于此,提出以下假设:

H1风险感知正向调节心理内驱动机与积极情绪的关系。

H2风险感知正向调节身体运动动机与积极情绪的关系。

H3风险感知正向调节外生氛围动机与积极情绪的关系。

1.3 场所依恋、传播与重游意愿场所依恋(place attachment)是冒险旅游研究中的重要概念,常作为情绪转化为意愿的中间变量,由场所认同及依赖组成,代表消费者与冒险空间的情感联系,冒险运动在塑造人的依赖性情感方面具有更强的作用[14]。参与者去某个场所的频率越高,对这个场所的依恋性越强,在经过无数次的重复体验后,会对看似平淡无奇的冒险场所产生特别的感受,即场所依恋。随着体验的重复与时间的推移,人们会对这个场所显现出极强的身份认同感[15]。积极的心情、思绪和情感通过场所依恋表达,而导致场所依恋的情绪往往是积极、愉悦的。冒险运动逐渐作为一种生活方式而存在,冒险者会对场所相关的运动项目产生强烈的依恋情感。当冒险者将某个场所的活动与依恋情感相互匹配时,冒险者更愿意推广此场所并以口头方式宣传此地的活动及服务内容[16]。传播意愿是基于服务、品牌等感知的非正式人际传播意愿,基于某种陪伴或服务的依恋感对宣传、重游行为有重要影响。传播行为的本质是社交,场所中产生的社交回忆及良好的运动经历会触发依恋情感,冒险者出于愉悦感和成就感,继而产生向他人传递自身感受的冲动,冒险者把在这些场所获得的冒险体验传递给亲人、熟人和朋友,同时,人们也会萌发再次到访的主观意愿。基于此,提出如下假设:

H4积极情绪正向促进参与者对冒险场所的依恋。

H5场所依恋正向促进参与者对冒险地的传播意愿。

H6场所依恋正向促进参与者对冒险地的重游意愿。

2 理论支撑 2.1 风险边缘理论风险边缘理论为冒险者的体验研究提供了理论框架。边缘风险源起于人们对理智与非理智、生与死界限的讨论和描述,也明确了自愿协商与感性疯狂之间的边界,是一种自愿行为选择下的社会学理论。随着讨论的深入,该主题逐渐包含主动冒险意愿、心理因素及社会环境下各因素的关系。Lyng[17]将冒险心理与广泛的风险行为相联系,使“人们为何参与高空跳伞”得到解释。人们也逐渐发现冒险者在自愿参与类似具有危险因素的活动时,其积极情绪是巨大的驱动力,而参与动机、积极情绪往往在其技能或能力控制的范围内,且不断通过协商策略(negotiation strategy)实现身体与心理体验的结合。由此,风险边缘理论被用于诠释风险感知变化导致的不同体验感。

2.2 风险感知的边缘状态冒险运动爱好者们非常享受处于生命风险边缘的状态,参与者也不例外,他们在冒险运动中体会到的紧张感、愉悦感来源于对边缘风险的感知[18]。当人们对冒险运动风险感知内容的级别已经突破自我意识中运动技能或承受能力的上限并成功完成此项运动时,便可产生强劲的驱动性情绪。不同风险边缘状态下的感知力对情绪产生了不同程度的影响,为探究参与者面临风险边缘情境中风险感知力的强弱,此理论曾被用于解释冒险运动爱好者参与定点跳伞、高山滑雪的动机[19]。

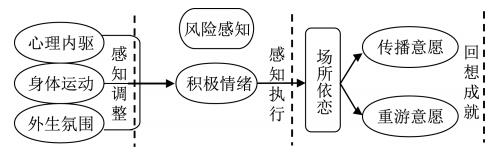

2.3 风险边缘的感知过程Lyng[17]根据冒险运动参与者的情绪变化将风险感知划分为3个阶段:①感知调整阶段,此时人们通常会感觉到紧张和置身其中的恐惧;②感知执行阶段,此时直面风险的参与者变为不计后果的狂热者而实施冒险;③回想成就阶段,当克服自我认知的边缘风险并实现自我形象塑造后,人们会夸大并传播最近一次运动所取得的成功,进而尝试再次冒险。参与者风险感知存在于参与前、中、后3个阶段,分别表现为对风险问题的关注、心理上对风险的认识及行为上的反应。这与参与体育旅游的“动机—情绪—意愿”过程极为相似(图 1)。情绪概念模型与漂流旅游模型[19-20]均认为运动唤起的情绪位于运动心理变化的中心位置,运动参与和心理变化处于同一过程。

|

| 图 1 冒险性体育旅游参与过程模型 Figure 1 Tourist participation model of adventure sports tourism |

调查地点为贵州省兴义市马岭河景区,调查时间为2018年6月(此时正值水流充沛期)。马岭河发源于乌蒙山系,作为中国西南部最具喀斯特地貌特征的河流,漂流强度等级达到4级,沿途经过世界罕见的“峡谷地缝”(最深处达400 m),漂流河段邻近万峰湖、贞丰体育小镇等重点景区,是冒险性体育旅游的标志性场所。马岭河全年漂流游客约50万人次,每年6—9月漂流人次占全年的83%,日均漂流游客约5 000人次。

3.2 问卷设计与发放尽管漂流只是众多冒险运动的一种,但它与其他运动(如桨板、跳伞、攀岩和滑翔伞等)都具有类似的特征。针对马岭河漂流旅游活动内容和冒险方式,采用李克特7级量表进行分析[21]。结合文献梳理及预调查结果,参考Manfredo等[22]的研究,围绕“紧张、兴奋、节奏和愉悦”等(10个测项)条目展开动机调查。身体运动动机围绕“锻炼、健康和身体感受”展开;风险调节围绕“可解决的风险、危险发生概率和经历过的危险”[22]展开;积极情绪基于Kim[23]的研究,测量愉快感、享受程度、回忆体验;场所依恋划分为“场所认同与依赖”;意愿测项围绕“重游打算、重游计划、渴望程度、预期实施”[24]与“场所宣传、场所推荐”[25]展开。

调查样本来自贵州省兴义市马岭河景区的漂流参与者,定点发放问卷510份(其中在洗浴广场发放问卷213份;在停车场摊位发放问卷158份;在返程候车站发放问卷139份),最终获得有效问卷387份,有效率为75.88%。采用非概率抽样,在洗浴广场、停车场摊位、返程候车站设点进行方便抽样。调查样本分布(表 1):49.87%的参与者是18~30岁的中青年人,除15.76%的参与者可能来自30 km以内的兴义市、乌沙镇、马岭镇以外,参与漂流单程距离超过60 km者占73.90%,超过90 km者占55.81%。此外,年收入大于12.8万元的调查样本约占1/4,参照贵州当地经济水平,属于中高收入人群。调查样本基本符合运动参与特征及旅游消费特征,其他信息符合社会调查的一般特征。

| 表 1 调查样本人口统计学特征(n=387) Table 1 Frequencies of behavior demographic characteristics of the survey sample |

分别采用SPSS 20.0与AMOS 22.0软件进行因子分析与结构方程(SEM)验证。各维度的克朗巴哈(Cronbach’s α)系数区间为0.822~0.941(表 2),均高于标准值0.7。冒险性体育旅游过程主要由冒险动机、积极情绪、场所依恋、传播意愿和重游意愿5个要素组成,采用Promax斜交旋转的方法,κ值为4,按照Kaiser标准进行提取,以0.4为边界值,最终保留5个因子——动机因子、情绪因子、依恋因子、传播因子和重游因子,因子贡献率为72.108%。运用层次回归方法验证调节作用,设定3种动机为自变量(X),风险感知为调节变量(M)。结果显示:χ2/df=2.89;比较拟合指数(CFI)=0.925;非标准拟合指数(NNFI)=0.916;近似均方根误差(RMSEA)=0.073(<0.08)。聚合效度平均方差的差异高于0.5。

| 表 2 冒险性体育旅游动机的验证性因子分析结果 Table 2 A confirmatory factor analysis of motivation for adventure sports tourism |

各变量平均方差提取值(AVE)均大于与其余变量间的相关系数(表 3),说明区分效度较好。绝对拟合指标:χ2/df=2.468,拟合优度指数(GFI)=0.865,RMSEA=0.062。相对拟合指标:调整拟合优度指数(AGFI)=0.830,标准拟合指数(NFI)=0.924,CFI=0.953,NNFI=0.945, 增殖拟合指数IFI=0.953。精简指标:精简标准拟合指数(PNFI)=0.789,精简拟合优度指数(PGFI)=0.688。上述结果均提示模型具有良好的拟合度。

| 表 3 冒险性体育旅游动机的区分效度检验结果 Table 3 Discriminative validity test of motivation for adventure sports tourism |

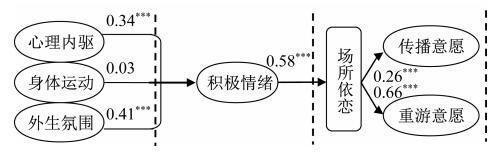

“过程模型路径”中的系数(图 2)表明:心理内驱动机对积极情绪具有正向促进作用(β=0.34,P<0.001),心理动机与情绪互相转化,积极情绪的释放使人感到轻松、愉快,H1成立;外生氛围动机对积极情绪具有正向促进作用(β=0.41, P<0.001),参与者对自然环境的情感评价越高,积极情绪反应强度越大、效率越高,H3成立。然而,身体运动对唤起参与者积极情绪的影响并不显著(β=0.03, P>0.05),H2不成立;积极情绪正向促进场所依恋(β=0.58,P<0.001),H4成立;漂流中的积极情绪对场所认同(β=0.77,P<0.001)、依赖的正向影响(β=0.58,P<0.001)非常明显,且容易触发依恋之情。场所依恋正向促进传播意愿(β=0.26,P<0.001)和重游意愿(β=0.66,P<0.001),H5与H6成立。

|

| 图 2 冒险性体育旅游过程的模型路径 Figure 2 Tourist participation path of adventure sports tourism 注:***表示P<0.001。 |

采用层次回归方法检验调节效应,结果见表 4。其中,模型1表示性别、年龄和职业等控制变量对因变量的影响,模型2表示加入了控制变量的交互作用,模型3在模型2的基础上引入风险感知调节变量。模型3的R2=0.422,F变化量为10.659,差异有统计学意义(P<0.001),表明3个调节效应中至少有1个显著性成立。心理动机×感知风险的标准化回归系数为0.124(P<0.01),提示风险感知越高,心理内驱动机对积极情绪的正向影响越明显;外生氛围×感知风险的标准化回归系数为0.176(P<0.001),提示参与者风险感知越高,冒险运动环境充满的未知因素越多,自然风险感知级别越高。结果显示:风险感知在“心理内驱—积极情绪”与“外生氛围—积极情绪”路径中起正向调节作用;而身体运动对应标准化回归系数为-0.004且不具显著性,提示无调节作用。

| 表 4 风险感知在“动机—积极情绪”路径中的调节效应 Table 4 The moderating effect of perceived risk in the path of "Motivation-Positive Emotion |

本文将冒险性体育旅游参与模型应用于景区实地调查。其中,心理内驱与外生氛围动机正向促进积极情绪,身体运动动机未能促进积极情绪,积极情绪通过场所依恋促进重游和传播意愿。风险感知在“心理内驱—积极情绪”及“外生氛围—积极情绪”路径中起正向调节作用。心理内驱变量中的快感和紧张感得到证实,是一种内在激励和体验诱因,主要源于户外活动体验,表明运动体验强度与参与者心智和认知有关。高强度刺激伴随着高度紧张感,参与者需要更强的精神刺激以唤起风险边缘的情绪激动,传统体育旅游项目无法导致此种体验。积极情绪对场所依恋有重要作用,场所依恋促使人们产生传播及重游意愿,具有不可复制性。旅游地理决策行为中的地点选择和目的地依赖为2种意愿的萌发提供了依据。

4.1 冒险性体育旅游参与具有非认知性参与者参与漂流运动主要受内在心理因素的驱动(β=0.34,P<0.001),参与者风险感知在积极情绪转化中的作用显著,风险感知越高,心理因素对积极情绪的驱动性越强(β=0.306,P<0.001)。可以推断,无法直接影响冒险认知过程的心理因素具有极强的非认知性,这源于探险动机、尝试心理、积极情绪、人格特质和自我效能等因素的交互作用,此类因素的非认知性已超出了参与者对实际运动能力的把控,冒险者显示出较强的自我个性倾向、冒险性格和冒险气质[26]。简单而言,冒险者在将动机转化为积极情绪的过程中,可能掺杂着对漂流运动的学习热情和求知欲望,通过完成动作建立自信、自尊、荣誉等,甚至为吸引异性朋友而挑战超出自我能力范畴的动作。同时,积极情绪是情感渗透模型中的一种稳定状态,与冒险情绪匹配的信息容易被激活和提取,参与者便意识到此情绪能增强他们的运动技能,促进身体动作的完整性,也有利于改善对环境的消极感知,激发动作执行的创造力(β=0.58,P<0.001),从而提升参与冒险的自我效能,萌生推荐传播(β=0.26,P<0.001)和重复体验的愿望(β=0.66,P<0.001)。冒险性旅游创造的是一个“动机、情绪与人格”的封闭系统,为人们提供了一种情绪绩效与情绪激活的非认知环境,以便主体从此环境中灵活地塑造自我人格。因此,主体在户外旅游与深度冒险融合中寻求更多的可认知因素,能够丰富和完善冒险性体育旅游项目的设计。

4.2 内在心理情绪的驱动性极强冒险性体育旅游区别于传统旅游,参与者愿意寻找具有刺激性和风险诱导性的活动,其受到神经的刺激与情绪的调动,而多数游客尚未发现身体运动与情绪间的联系(β=0.03, P>0.05)。不难发现,我国冒险性体育旅游并未形成习惯性消费,也不是人们日常锻炼身体的主要途径。紧张、兴奋和畏惧是冒险运动的基本感受,紧张源于对冒险运动的未知和恐惧,这会导致人们对紧张的猜想,形成冒险前情绪,此时的参与者处于感知调整阶段,若猜想得到验证,便引起身体动作及神经反应,紧张感随着运动体验逐渐被释放,转化为高兴、骄傲、满足等积极情绪,情绪反应强度也随体验加深而增加。参与者一旦体会到挑战的乐趣和动作的成就,紧张感便转化为“积极情绪”,从而更加依赖于心理驱动。专业运动员可通过心理训练缓解紧张感从而提升自我控制效率,降低情绪的转化率并改善情绪条件,而普通参与者很难做到。此外,情绪还会导致个体行为的不稳定性,显著提升参与冒险行动的概率(β=0.34,P<0.001),“风险即情绪”的体验将参与者的冒险情绪与行为联系起来,在情绪尚未转化为具体行动前,特定情感和意愿已基本形成,从而增加个体对冒险运动的信息加工。在情感形成的基础上,积极情绪也能对旅游意愿产生驱动力,但由于各类人群对冒险运动的情绪感受差异较大,引入的风险感知变量很好地解释了驱动性,参与者风险感知更高时,积极情绪显著增加(β=0.306,P<0.001)。当冒险场所的印象得到加深、依恋情感得到深化时,非理性行为便可逐渐向意愿和行为转变。

4.3 情景氛围创造冒险机会环境互动与人际互动是外生氛围动机的主要因素,对积极情绪的影响较大(β=0.41,P<0.001),表明参与者比较重视自然风光、旅游同伴及认识的新朋友。特定的情绪由特定环境决定,冒险环境对参与者的刺激是一个情绪反应过程,运动的自然环境能使参与者在旅游过程中产生精神满足和心灵净化,体育旅游表现为集“生态、健康、养生”为一体的旅行方式,具有使人脱离城市喧嚣、回归自然的精神塑造功能。精神上的回归为人们带来“平静”“脱俗”的情感体验,对自然环境的情感评价越高,“积极”情绪反应的强度越大、效率越高,表明自然环境中拉动因子作用也越强。冒险运动唤起的情绪具有鲜明的特征,完成冒险动作的满足感、对风险评估的准确性等感受会改善参与者心中的情景形象,身体和触觉的互动会使人对环境产生回忆、想象[14]。同时,冒险同伴能激活情绪的“社会网络”,人际沟通与协作会唤起对冒险动作的尝试,如在水流方向发生变化时两人采取的技术配合等。任务沟通、协作也与风险决策行为有关,在紧急情况中,人际互动和态度选择共同影响体验感,使参与者在风险决策中获取更多机会。

4.4 参与者处于边缘风险状态水流拐点、岩石分布等情况影响事故发生的概率,若参与者不能对风险易发地点做出合理判断,无法预测的潜在危险将使参与者陷入恐慌、担忧。风险边缘理论提倡参与者能熟练掌握或重视冒险技能,而大部分参与者由于技能欠缺不能有效化解风险。在我国,冒险性体育旅游受众面不仅狭窄,且培训、教学系统不完善,甚至缺失,这使参与者过高地预估了风险,部分参与者为规避风险而不愿尝试消费,这与实际调查的情况相一致。相反,尝试冒险的参与者一旦突破自我,风险感知与真实风险阈值间的差距唤起了心中的愉快、兴奋和成就感,积极情绪随之产生。参与者风险感知在环境与情绪间起调节作用,漂流风险感知取决于对河道、岩石、水流(流速、旋涡、深度等)的预估,落差较高的河流成为了“旅游吸引力”(tourism attraction)极强的旅游场所[13]。奇特的地理条件潜藏风险较多,强化了心理期待、盼望,心理驱动与环境互动对积极情绪有交叉影响。其中,风险感知的作用在于使参与者更加清晰地认清边缘风险实际情况,不断调整自我认知与情绪。对于漂流等充满刺激和挑战的水上运动,参与者在选择时应慎重对待。

4.5 场所依恋与意愿萌发场所依恋在积极情绪转化为意愿过程中的作用凸显。漂流运动的意义在于使个体逐渐对运动场所达成情感共识。其中,积极情绪对认同感的作用(β=0.77,P<0.001)大于依赖感(β=0.58,P<0.001)。认同感通常是依赖感产生的前提,原因是特殊的地点催生了流连忘返的情感,其中,情绪对认同感的影响通常更大,冒险的刺激体验能强化认同进而导致依恋。情绪能影响地点在参与者心中的形象,身体、知觉的互动体验使人对漂流场所产生回忆、想象,人们便抽象出各种“特殊情绪(正、负面)”,产生与场所意象、地方感、景区形象相关的情感,当这些要素与个体价值观、态度取向等产生“心理重叠”后,便转化为“场所依恋”,依恋之情很难被类似场所的体验与情绪所替代,也难以复制[5]。参与者对自然环境产生心灵上的震撼与共鸣促使重游、传播意愿产生,个体往往会把冒险运动的空间与自己的生活联系起来,作为塑造自我形象的特定空间[15]。场所依恋对目的地形象具有积极作用,同时,风险感知也常被当作场所依恋、目的地形象及各类意愿间的调节变量。随着经验性记忆和联想频率的增加,个体便抽象出各种“特殊情绪(正、负面)”,意象中的情绪具有累积效应,聚集了与地点意象、地点观、地点形象相关的情感,与之关联的“积极”情绪越强烈,越易产生认同感[16]。可以看出,参与者在对冒险运动的感性认识上升到理性认知的过程中,不断接收环境渲染、团队协作等方面的信息并进行加工强化,从而形成对运动场所的认同和依赖。这需要完善情绪管理工作,也应注重消费黏性培养,赋予漂流体验以特殊意义,让人们感受到场所的重要性。

4.6 风险感知差异导致情绪变化参与者受危险边缘(极端)情况中高度紧张感的驱动。“2009年女参与者在马岭河漂流失踪”“2017年早稻田夫妇漂流遇难”等事件中的风险情况至今不明,导致参与者对漂流中发生危险的概率缺乏准确评估。风险感知在紧张感和情绪反应间具有较强的调节作用,旅游者们感知到的风险越强,紧张感对其唤起情绪的反应程度就越大。参与者对危险边缘的理解不一,其原因较为复杂:①参与者欠缺解决风险的知识、技能储备。冒险运动需要对专业技能有很强的理解,而国内冒险性体育旅游安全培训流程不够规范,甚至缺失,参与者应急处置风险的能力差强化了其恐慌与畏惧情绪。②参与者对漂流中发生危险的概率缺乏准确评估,不能对风险易发地点做出合理判断,无法预测的潜在危险使参与者更加恐慌、担忧。③漂流运动在国内普及度不高,开展的场所设施不多、专业人才匮乏,时间成本、技术壁垒、初次体验等其他因素都导致了人们对风险认知的偏见,激发了心中的紧张感。④风险感知偏差促成了积极情绪反应,人们对风险的估计值过高,风险感知与真实风险阈值间的差距唤起的愉快、兴奋和成就感反作用于心理动机,又增强了人们冒险的欲望。

5 结论与建议 5.1 结论我国与冒险动机相关的研究始于20世纪90年代末,冒险动机区别于传统的旅游动机,心理和身体因素对行为选择产生了较大影响。本文基于体育旅游景区的实证调研结果显示:①紧张感是冒险动机中极其特别的心理成分,具有刺激决策和体验冲动的功能。遵循“运动的人”和“人的运动”中的普遍规律,发现“身体动机”这一独立变量并不能在大众体育层面激发冒险行为。②国内体育旅游的实证研究较为缺乏,本文选择一类(项)运动,从冒险角度探索人的心理、行为变化,明晰了人们为什么参与“以运动项目为核心”的旅游活动。③国内游客对地理版图、旅游流动等认识有限,仅考虑资源特征、类别和目的地等因素不足以解释体育旅游的内在特征。应拓宽体育旅游区域的观察视野(关注西南、西北等地的自然禀赋),注重对微观运动现象(如荒野旅游、慢行旅游等与运动相关的实践)的理论归纳。

5.2 建议(1)体育旅游景区应树立整体营销理念。游客参与运动和服务营销密切相关,传统流程式的体验很难在精神、体感上快速打动消费者,建议增添感官刺激和风险诱导型元素,有意识地塑造运动场所的形象、个性和风格,在短时间内唤起游客参与运动的积极情绪,触发地点认同和依赖。定制运动过程中与自我形象相关的营销活动(如通过运动达人的小视频提升景区热度等),在市区商圈开设体育旅游体验中心,运用新媒体、人工智能等技术再现冒险情景,促使游客在自我认识与地点意义上达成共识,激发重游和传播意愿。

(2)地方政府应支持、管理和监督冒险性体育旅游活动的开展。研究发现,漂流等冒险运动项目的高风险错综复杂。基于此,提出:①地方政府应对体育旅游景区的安全政策、配套措施和救援体系给予支持,如举办群众性体育赛事、定期开展教练员培训及安全教育、消除冒险偏见并传播地方形象。②由于风险感知是一种主观评判,会影响人们参与的情绪及动机,行政机构对冒险性体育旅游场所及周边区域应进行严格的安全评估及风险界定。管理者应明晰旅游者在此地区参与冒险运动的权利、义务,明文规定冒险运动项目可以开展的形式、范围和强度。③构建“政府、企业、社会三方合营模式”,运动协会等社会组织参与管理可对运营企业的服务、风险救援形成有效指导和监督。居民参与有利于保护当地自然资源、维护生态环境。政府在政策、设施等方面应不断改革创新,建立合理的风险承担和保障机制。

6 研究局限与展望体育旅游是2门新兴学科交叉的结晶,富有鲜明的时代特征。实证研究是国际体育休闲旅游研究的主流范式,也彰显了新时代背景下体育活动的生命力。本文仅基于贵州马岭河景区漂流旅游进行研究,方式、样本数量受到时间、技术和经费的限制,期待今后能拓宽适用地域并尝试研究其他运动项目,如跳伞、攀岩、冲浪和速降等。另外,风险边缘理论对运动技能、认知深浅、兴奋程度、冒险级别也有所划分,今后可从多角度探究体育旅游中深层次心理与行为间的关系,为进一步促进体育旅游发展提供参考。

作者贡献声明:

盘劲呈:提出论文选题,调研文献,核实数据,撰写、修改论文;

李 海:审核、指导修改论文。

| [1] |

SOTOMAYOR S, BARBIERI C. An exploratory examination of serious surfers:Implications for the surf tourism industry[J].

International Journal of Tourism Research, 2016, 18(1): 62-73 DOI:10.1002/jtr.2033 (  0) 0)

|

| [2] |

FLUKER M R, TURNER L W. Needs, motivations, and expectations of acommercial whitewater rafting experience[J].

Journal of Travel Research, 2016, 38(4): 380-389 (  0) 0)

|

| [3] |

BRYMER E, GRAY T. Developing an intimate "relationship" with nature through extreme sports participation[J].

Leisure/Loisir, 2010, 34(4): 361-374 DOI:10.1080/14927713.2010.542888 (  0) 0)

|

| [4] |

LAING J H, CROUCH G I. Myth, adventure and fantasy at the frontier:Metaphors and imagery behind an extraordinary travel experience[J].

International Journal of Tourism Research, 2009, 11(2): 127-141 DOI:10.1002/jtr.716 (  0) 0)

|

| [5] |

PRAYAG G, HOSANY S, ODEH K, et al. The role of tourists' emotional experiences and satisfaction in understanding behavioral intentions[J].

Journal of Destination Marketing & Management, 2013, 2(2): 118-127 (  0) 0)

|

| [6] |

BENTLEY T A, PAGE S J, MACKY K A. Adventure tourism and adventure sports injury:The New Zealand experience[J].

Applied Ergonomics, 2007, 38(6): 791-796 DOI:10.1016/j.apergo.2006.10.007 (  0) 0)

|

| [7] |

WEBER E U, BLAIS A R, BETZ N E. A domain-specific risk-attitude scale:Measuring risk perceptions and risk behaviors[J].

Journal of Behavioral Decision Making, 2002, 15(4): 263-290 DOI:10.1002/bdm.414 (  0) 0)

|

| [8] |

KERR J H, MACKENZIE S H. Multiple motives for participating in adventure sports[J].

Psychology of Sport & Exercise, 2012, 13(5): 649-657 (  0) 0)

|

| [9] |

BUCKLEY R. Rush as a key motivation in skilled adventure tourism:Resolving the risk recreation paradox[J].

Tourism Management, 2012, 33(4): 961-970 (  0) 0)

|

| [10] |

秦礼敬.山地旅游景区游客的安全认知研究[D].重庆: 重庆师范大学, 2013: 15-45

(  0) 0)

|

| [11] |

WOODMAN T, HARDY L, BARLOW M, et al. Motives for participation in prolonged engagement high-risk sports:An agentic emotion regulation perspective[J].

Psychology of Sport & Exercise, 2010, 11(5): 345-352 (  0) 0)

|

| [12] |

GALLOWAY S. Recreation specialization among New Zealand river recreation users:A multiactivity study of motivation and site preference[J].

Leisure Sciences, 2012, 34(3): 256-271 DOI:10.1080/01490400.2012.669690 (  0) 0)

|

| [13] |

GIDDY J K, WEBB N L. The influence of the environment on adventure tourism:From motivations to experiences[J].

Current Issues in Tourism, 2018, 21(18): 2124-2138 (  0) 0)

|

| [14] |

LOUREIRO S M C. The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions[J].

International Journal of Hospitality Management, 2014, 40: 1-9 DOI:10.1016/j.ijhm.2014.02.010 (  0) 0)

|

| [15] |

WILLIAMS D R, VASKE J J. The measurement of place attachment:Validity and generalizability of a psychometric approach[J].

Forest Science, 2003, 49(6): 830-840 (  0) 0)

|

| [16] |

OOM DO VALLE P, SILVA J A, MENDES J, et al. Tourist satisfaction and destination loyalty intention:A structural and categorical analysis[J].

International Journal of Business Science and Applied Management, 2006, 1(1): 25-44 (  0) 0)

|

| [17] |

LYNG S. Edgework:A social psychological analysis of voluntary risk taking[J].

American Journal of Sociology, 1990, 95(4): 851-886 DOI:10.1086/229379 (  0) 0)

|

| [18] |

BEEDIE P. The adventure of urban tourism[J].

Journal of Travel & Tourism Marketing, 2005, 18(3): 37-48 (  0) 0)

|

| [19] |

ALLMAN T L, MITTELSTAEDT R D, MARTIN B, et al. Exploring the motivations of BASE jumpers:Extreme sport enthusiasts[J].

Journal of Sport & Tourism, 2009, 14(4): 229-247 (  0) 0)

|

| [20] |

COGHLAN A, BUCHLEY R, WEAVER D. A framework for analysing awe in tourism experiences[J].

Annals of Tourism Research, 2012, 39(3): 1710-1714 DOI:10.1016/j.annals.2012.03.007 (  0) 0)

|

| [21] |

BECKMEN E, WHALEY J E, KIMY K. Motivations and experiences of whitewater rafting tourists on the Ocoee River, USA[J].

International Journal of Tourism Research, 2017, 19(2): 35-37 (  0) 0)

|

| [22] |

MANFREDO M J, DRIVER B L, TARRANT M A. Measuring leisure motivation:A meta-analysis of the recreation experience preference scales[J].

Journal of Leisure Research, 1996, 28(3): 188-213 DOI:10.1080/00222216.1996.11949770 (  0) 0)

|

| [23] |

KIM J. An investigation of the mediational mechanisms underlying attitudinal conditioning[J].

Journal of Marketing Research, 1996, 33(3): 318-328 DOI:10.1177/002224379603300306 (  0) 0)

|

| [24] |

HUANG S S. Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention[J].

Journal of Travel Research, 2009, 48(1): 29-44 DOI:10.1177/0047287508328793 (  0) 0)

|

| [25] |

NAIDOO P, RAMSEOOK-MUNHURRUN P, SEEBALUCK N V, et al. Investigating the motivation of baby boomers for adventure tourism[J].

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 244-251 DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.1197 (  0) 0)

|

| [26] |

李晓巍, 刘艳, 曾荣, 等. 非认知因素对个体创造力的影响[J].

北京师范大学学报(社会科学版), 2015(2): 50-62 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44