随着《全民健身计划(2016—2020)》(国发[2016]37号)、《“健康中国2030”规划纲要》(国发[2016]32号,以下简称《纲要》)等政策文件的深入实施,全民健身与全民健康的协同发展和创新驱动成为新时代中国特色体育强国建设的核心主题之一。健身气功作为国家力推的重要传统体育项群,具有丰富的群众基础和鲜明的中国特色,其社会化和市场化进展引人关注。当前,有关体育产业与健康产业、养老产业、旅游产业等相关产业融合发展的探索和实践不断深化,为推进健身气功这一独具中华文化精神和民族、民间传统体育积淀的项群融入和促进健康服务业发展提供了重要的实践基础、学术前提和理论支撑。目前, 以“健身气功产业”“健身气功服务业”为研究对象的学术文献还比较匮乏,研究的深度和广度也有待进一步加深和拓展,笔者对健身气功融入和促进我国健康服务产业发展进行探究,为进一步推动健身气功市场化和社会化发展提供新的依据。

1 健身气功的源流与概况中国的气功一词最早可追溯到晋代,是中国传统保健、养生、祛病的一种方法。从古至今,气功的发展饱含着中国特有的文化内涵和浓厚的文化底蕴。古代关于气功的文献资料浩如烟海,其功法与流派也各有千秋。在现代发展过程中,曾因相关法律、法规、管理机制不健全,许多打着气功口号,实际宣传封建迷信、危害社会的不良风气出现。因而为了使气功更加规范化和科学化,2000年9月,国家体育总局颁布第4号令《健身气功管理暂行办法》,对健身气功做出了明确的界定:健身气功是以自身形体活动、呼吸吐纳、心理调节相结合为主要运动形式的民族传统体育项目,是中国悠久文化的组成部分。目前,经国家体育总局审定批准的健身气功功法共有9种,其中,易筋经、五禽戏、六字诀和八段锦等4种在社会上传播最为久远,而十二段锦、大舞、导引养生功十二法、马王堆导引术和太极养生杖等5种是国家后来编制、新增的功法。9种功法的来源出处、各自所强调的动作特点虽然有所差异,但其追求天人合一的习练境界、促进身心健康发展的目的始终是一致的。从运动健康角度出发,中华健身气功在不断发展中走向科学化和规范化,经历了“传统功法调研、功法原创、推广试点、跟踪监测、推广普及等几个阶段”[1]。

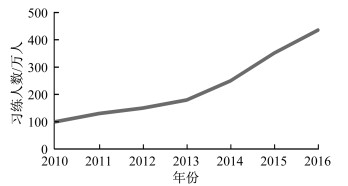

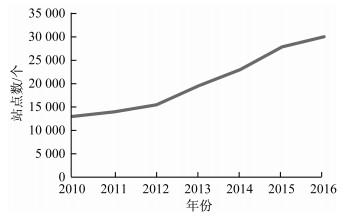

近年来,在党和政府的大力关心和扶持下,国家体育总局健身气功管理中心、中国健身气功协会、国际健身气功联合会等政府机关和非营利组织在健身气功社会化与国际化进程中发挥了日益重要的作用。除了定期开展全国健身气功管理干部培训和活动站点指导员培训,壮大、做实基层队伍之外,更是集中力量打造全国百城千村健身气功交流展示系列活动、全国健身气功站点联赛、全国高校赛等精品赛事与活动宣传健身气功,促进健身气功项群的整体优化发展。以2017年全国百城千村健身气功交流展示系列活动为例,全国城乡举办大型表演展示上千场次,有60余万人次参加。这项活动既为健身气功爱好者搭建了交流平台,也营造了科学习练健身气功的社会氛围,成为我国全民健身运动中的一项品牌活动。根据人民网、《中国体育报》、《光明日报》等发布的健身气功项目发展的系列数据,2010—2016年,我国健身气功的站点数和习练人数呈明显的加速增长趋势,如图 1、图 2所示。

|

| 图 1 2010—2016年我国健身气功习练人数增长趋势 Figure 1 The growth trend of the number of fitness Qigong practitioners in China from 2010 to 2016 |

|

| 图 2 2010—2016年我国健身气功站点数增长趋势 Figure 2 The growth trend of the number of fitness Qigong stations in China from 2010 to 2016 |

图 1、图 2数据显示,2010年全国健身气功的站点数为1万多个,习练人数在100万人以上。根据2017年全国健身气功管理工作会议发布的消息,截至2016年底全国健身气功站点总数已超过3万个,站点习练人数超过120万人,习练总人数超过436万人,全国健身气功社会体育指导员总数超过20万人。从全球范围看,截至2016年底已开展健身气功活动的国家或地区达到56个,境外习练总人数超过200万人。上述数据表明,健身气功的社会化和国际化推广取得了巨大成就,这为健身气功相关市场的形成和市场化运作的深化提供了重要的现实基础。

2 相关文献回顾与简评 2.1 健身气功国内外研究进展目前,我国健身气功的站点数和习练人数虽呈逐年上升的趋势,但与之相随的各种问题也开始日益凸显。冯亚乐等[2]分别对我国省市级健身气功指导员、健身气功活动站点、健身气功组织活动等方面的现状进行分析, 指出健身气功社会体育指导员骨干队伍建设越来越壮大,但基层专业健身气功人员仍相对较少。健身站点作为健身气功最基本的推广模式,虽然逐年增多,却存在区域差异明显、人员年龄较大且文化水平较低、站点管理制度不完善等问题。此外,学校特别是高等院校已成为健身气功研究与推广的“高地”,在健身气功创新发展进程中扮演着日益重要的角色。付雯等[3]指出,2003—2015年,我国健身气功相关研究论文发文量逐年增长,越来越受到相关管理部门和广大科研工作者的重视。各大高校依然存在健身气功师资力量不足、开设课程普及率不高等问题,致使健身气功并未在大学生中形成良好的传播效益。在推动健身气功国际化方面,健身气功已在40多个国家或地区传播和推广,在国外实行健身气功段位等级制,并打造了健身气功世界交流比赛大会和科学论坛两大品牌活动,设立每年8月第2个周日为“世界健身气功日”。王林[4]提到,在健身气功对外推广的过程中,存在外派教学人员综合素质不高、需求信息不对称等问题。

在健身气功文化产业发展方面,王英璟[5]认为:目前健身气功俱乐部赢利较少,发展不充分,竞赛表演市场规模过小,未形成品牌活动和企业;国家对健身气功产业虽然投入多,但大多针对政府引导下的健身气功组织,市场缺乏自身造血机制;当前健身气功相关产品主要包括服饰、辅助器械、书籍、音像产品等,开发较少且内容单一,不能产生良好的社会和经济效益。张恩儒[6]也提到:“健身气功产业发展至今,在其发展模式和组织形式上都有了一定程度的突破,但是与其他相关文化产业的发展相比,健身气功产业的发展状态和规模是远远不够的。”

健身气功属于中国传统文化,进入国外市场时间短、传播慢,加上在不同文化传播中存在语言障碍[7],导致国外关于健身气功的研究相对匮乏,现有研究也大都只涉及健身气功对意识功能和身体机能的改善。例如:Ladawan等[8]通过对照实验,发现健身气功锻炼能有效提高注意力、脑加工速度和最大负荷能力等;Vergeer等[9]对澳大利亚参加健身气功锻炼的人群进行调查发现,近10年选择健身气功锻炼的年轻人数量呈下降趋势,强调健身气功对老年人健康的影响,使健身气功在年轻人中缺乏吸引力。事实上,健身气功对于年轻人应对现代生活压力、改善焦虑与抑郁、培养身心感知和控制力都是十分有利的。

从上述健身气功的研究现状看,虽然参与人数越来越多,普及范围也越来越广,但在实际推广过程中,存在区域差异大、专业人员不足、供给群体存在偏差等一系列问题。现有研究大多探讨健身气功的发展现状、临床医疗效果等,较少涉及健身气功的产业化发展领域。

2.2 健康服务业国内外研究概况随着生活水平的不断提升,人们开始更加注重生活质量,关注自身健康,这就催生了健康服务业。发展健康服务业对改善民生、扩大内需以及促进经济转型具有重要意义。陈亚光等[10]将我国健康服务业分为健康保险、医疗服务、健康管理三大基本部门, 而各健康服务部门之间缺乏协调、整合,导致“过度医疗化、医疗服务碎片化、商业健康保险发展缓慢、健康管理市场秩序混乱以及社区卫生机构资源闲置等一系列问题”。吴华章等[11]也认为,我国健康服务产业内部各部门发展投资不均衡,供需比例失调,且缺乏医疗、健康管理复合型专业人才,导致技术落后,制约健康服务产业的发展。袁萍等[12]则从另一个角度分析了我国健康服务产业未来的发展优势:①在生产要素方面,我国拥有丰富的人力资源、自然资源(如不同地区独特的气候环境)和人文资源(如中医养生文化、健康保健等),均为健康服务产业提供了良好的发展空间;②在社会需求方面,生活水平的改善、健康意识的提升,促使人们进行健康消费,而生活压力增大,各种现代疾病层出不穷,以及老龄化加剧,在一定程度上都对健康服务产业起到了推动作用;③我国的政策支持和政府鼓励不断刺激着社会资本与健康产业融合,而现代科技的突飞猛进进一步促进了健康服务产业与互联网、旅游等产业的交融发展。

反观发达国家的健康产业,基本上已经形成一个相对成熟的体系,其中包括医疗保健、医用设施、药品以及健康管理等行业,并正不断由制造经营产业为主向健康服务业为主转型。以美国为例:Engel[13]通过数据分析证明,健康服务业可以促进美国就业率上升;皮尔泽[14]更是将健康产业称为继网络革命后的“明日之星”,认为未来10年健康产业将为美国创造兆亿美元的商机;余莉等[15]指出,美国是世界上最早实施健康战略的国家,通过不断制定、颁布、推广各项健康法案促进健康产业发展。美国的健康服务机构可分为公、私2种,政府主要负责老年人医疗保险和贫困人口医疗健康服务,其他绝大部分则是由私人企业提供相关服务,目前健康服务产业已位于信息产业之前成为美国第一产业。

从国内外健康服务业发展的研究现状看,健康服务产业是一个朝阳产业,有着巨大的发展潜力和社会效益,其包含的养老保健、健身娱乐、旅游疗养等新型产业必将成为大健康产业发展的增长点。因此,各国均在政策上推陈出新,使更多的社会资本融入健康服务产业。目前关于健康服务产业的研究大多集中在产业结构调整和优化,其次以医疗卫生服务、中医养生服务、保健服务、保险服务、养老服务为主。相对于国外较为成熟的健康产业体系,目前我国健康服务产业整体上存在内部结构体系不完整、发展规模较小、分布零散等情况。

2.3 体育运动与健康服务业相关研究进展运动对于健康的促进作用已得到了广泛的证实,《纲要》分别从“体育医疗康复”“健身休闲运动产业”等方面对体育全面融入健康产业发展进行了战略规划,体育运动在健康中国发展进程中扮演了独特而重要的角色。翟春等[16]指出,体育产业与健康产业除了发展趋势和发展目标一致外,还形成了交叉和互补的关系,可以进行深入的行业协同发展。胡萍等[17]则具体将我国运动健康服务业分为健身俱乐部、运动健康场馆、运动健康培训以及运动健康管理咨询服务等产业。王刚军等[18]提出,社区健身俱乐部的体育元素与社区卫生服务中心的医疗保健元素相互渗透,开创休闲体育健康养生服务。在国外,Bartoluci等[19]也提出创建和实施以体育娱乐活动和健康改善为重点的旅游服务业,融合体育休闲与健康管理。

《纲要》第6章第2节“广泛开展全民健身运动”明确指出,要大力发展群众喜闻乐见的运动项目,鼓励开发适合不同人群、不同地域特点的特色运动项目,扶持推广太极拳、健身气功等民族、民俗、民间传统运动项目。这就为民族传统运动项目融入健康产业发展提供了明确的政策支持。孟令忠[20]提到:以生活技术和生命科学为先导, 涵盖健康制造、健康服务、健康管理等内容的大健康产业正迅猛发展,而蕴含丰富健身养生文化, 强调人与自然、身心统一的民族传统体育产业,在大健康产业迅猛发展的潮流下迎来了新的发展契机;应打造民族传统体育健康旅游品牌,如针对以武术为代表的民族传统体育项目,可利用与武术有渊源的各大名山如武当山、峨眉山等,建立特色传统体育健康旅游产业。梁丽珍[21]则提出了将医疗与民族传统体育产业融合的创新发展模式,即开发一种整体优化的生命养生体育体系,以联合地方政府、周边企业的形式,广泛开展民族传统体育特色文化活动,形成具有经济效应的产业标签,在加强民族传统体育知识产权保护的同时,服务于国民健康。纵观整个健身娱乐市场, 我国民族传统体育文化资源虽然丰富,但其市场经济价值并未得到充分体现[22]。田祖国[23]认为,主要原因在于对民族传统体育产业化的特殊性不够重视,同时对民族传统体育产业化发展的宏观研究多、微观研究少。

3 健身气功健康服务业概念诠释在《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)中,国务院将健康服务业的内涵、外延界定为:“以维护和促进人民群众身心健康为目标,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业。到2020年,基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。”然而,目前关于如何把健身气功融入健康服务业的相关研究较少,仍处于初级阶段,做法和路径尚不明确,对健身气功健康服务业也尚无明确定义。为了便于进一步研究健身气功融入和促进我国健康服务产业发展的步骤和路径,参考国家统计局2015年9月发布实施的《国家体育产业统计分类》标准,结合健身气功项目发展实态,笔者将健身气功健康服务业定义为:一切与健身气功项目发展相关联,以维护和促进人民群众身心健康为目标,提供服务和产品的业态集合,主要包括健身气功医疗服务、健身气功健康管理服务、健身气功俱乐部、健身气功休闲活动及其他相关服务。

4 健身气功与健康服务业的逻辑与互动关系当前,我国学术界已有较多关于体育产业与健康服务业融合的研究,并对其融合后会产生的新业态进行分类,这为单项体育运动融入健康服务业提供了重要的学术前提和坚实的理论支撑。健身气功作为一项深具中国特色和优势的民族传统体育项目,在促进体育与健康产业协同发展中无疑具有独到而重要的先天优势和发展基础。健身气功本身的运动特性是强调通过呼吸吐纳和缓慢的身体运动达到身心统一,这与健康服务业服务健康的最终目的相一致。我国的健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成[24],健身气功即可分别从这两方面融入健康服务业。

(1)医疗性健康服务。众多研究表明,健身气功具有防病、治病、延年益寿的功效。尤其在医疗康复方面,健身气功与中医养生结合,更能发挥其独有的健身功效维护生命健康,提高生活质量。国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》明确提出,要“推广太极拳、健身气功、导引等中医传统运动”,极大地肯定了健身气功项目在防未病、医疗卫生方面所起到的积极作用。在当今老龄化、现代病与慢性病流行以及环境恶化的多重负担下,越来越多的人开始处于亚健康状态,而大部分病症都可以通过体育锻炼得以恢复和缓解。健身气功不同于其他剧烈运动,不仅简单易学、安全有效还易于开展,应用于医疗领域更能实现服务效益的最大化,既减少了国家在医疗服务上的资金投入,又能促进群众健康,缓解社会和家庭经济负担。

(2)非医疗性健康服务。在非医疗领域,如何深化健身气功与其他产业的合作,为群众提供更多优质化健康服务也是重中之重。例如,在培育和发展健身气功本体市场方面,通过联合健身俱乐部、体育场馆以及运动健康管理咨询机构,进行健身气功俱乐部商业开发,建立健身气功培训基地或培训机构,开发健身气功电商平台或养生App等,使更多行业参与健身气功文化产业的建设,以满足群众多样的健康需求。卿光明[25]认为,推动健身气功产业化发展的影响因素包括外部他组织因素、产业内部因素及要素之间的协同创新。其中,外部他组织因素主要包括政府、健身气功管理中心和各级体育局等组织机构,产业内部因素包括健身气功俱乐部等健身气功产业化实体。推动健身气功产业化的关键在于外部他组织和健身气功产业化实体的参与。在健身气功融入健康产业的市场化进程中,体育行政机关如各级健身气功管理中心等扮演着主导角色,健身气功协会起到关键作用,基层组织和企业则起到支撑和促进产业发展的支柱作用。为了顺应和引导健身气功产业化发展的趋势,国家体育总局健身气功管理中心和中国健身气功协会积极与不同企业展开合作,通过政企互动、项目与市场融合,共同推动健身气功健康产业的发展。其中,典型做法是与健康产业相关的企业机构形成战略协作和具体的业务合作关系(表 1)。以表 1中的德丰利达集团为例,该企业是一家以旅游养生、影视、文化体育、生物工程、网络科技、教育培训等产业为主的多元化大型实业产业集团。在与该公司形成战略合作的过程中,国家体育总局健身气功管理中心原主任、中国健身气功协会主席常建平表示,健身气功所具有的独特文化内涵有助于其与文化、教育、旅游、养老等行业的融合,与德丰利达集团的发展方向高度一致,理念统一,这让德丰利达集团与中国健身气功协会走到一起。德丰利达集团与国家体育总局、中国健身气功协会的合作,则充分显示出健身气功融入我国健康服务产业具有明确的可操作性。

| 表 1 2016 — 2017年健身气功市场合作概况 Table 1 Overview of fitness Qigong market cooperation from 2016 to 2017 |

(1)健身气功项目与健康产业目标导向的一致性。从健身气功自身看,其作为体育产业的一个分支,与健康产业之间本来就存在巨大的相似性,共同目的都是服务于健康。尤其在新时代全民健康支撑全民小康的战略进程中,大众越来越重视体质健康,健身气功与健康产业之间愈发存在融合的契机,既可针对消费者需求,通过健身气功达到“未病先防、既病防变、病后防复”[24]的目的,又可以健身气功为主体,分别与公共卫生、医疗服务、康复保健、休闲养生等众多领域进行交叉对接,实现业务、技术、市场融合,进一步推动民族传统体育项目的市场化发展。

(2)“大健康”概念与大众健康需求升级的现实性。从现代人对健康的需求看,健康的含义已不局限于消除疾病,而是身体和心理都达到健康的状态,更加追求多样化、私人化、个性化的优质服务。现有服务理念和服务水平明显与消费者的需求脱节,尤其在当前老龄化严重、现代病繁多的社会,养老、康复保健和健康管理中心等服务机构在未来必将引领健康产业的发展。从前瞻性的角度看,将健身气功与健康服务业融合,不仅有利于提升服务质量,还能从根本上促进国民健康状态的改善,降低国家医疗费用投入。将中华传统医学、传统体育文化与先进医疗技术融合,提供全方位健康管理,将为大健康产业赋予新的活力,打造具有中国特色的健康服务业。

(3)运动健康产业交叉融合发展的迫切性。从整体的体育产业,尤其是体育服务业的发展现状看,虽然我国体育产业正在加速发展,并提出了5万亿元的规模目标,但与发达国家相比,我国体育服务业还处于起步阶段,距离成长为国民经济的支柱产业还有很长的路要走。在发展过程中,如何凸显中国特色和民族、民间体育项目的天然优势,就成为十分重要的理论和现实课题。中华健身气功所独有的保健特性和民族文化传统乃至中华体育精神,显然可与健康服务中的医疗、养生、旅游等充分结合,形成具有中国特色的新型运动健康服务产业。

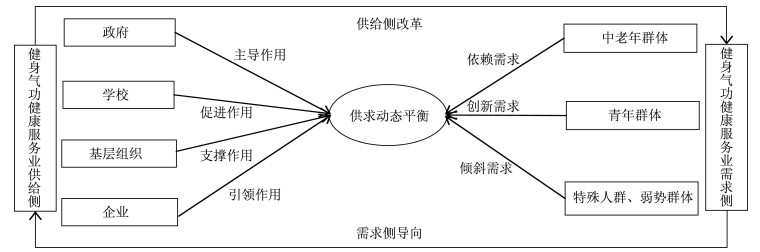

6 健身气功融入健康服务业发展的基础与条件当前,健身气功项目、健康服务产业各自的发展速度和综合效益都很好,但二者的关联、互动和融合发展仍欠缺关键的融合节点与契机。这主要是由于健身气功健康服务业的发展需要革除供求两端长期存在的各种认识上和体制机制上的障碍。随着新时代人们健身服务需求和健康消费意识、能力的快速提升,政府对健身气功项目的规范化和可持续发展高度重视,各种利好政策相继出台,为健身气功与健康服务相关产业的融合发展打下了良好的基础。以下分别从供给侧和需求侧进行细化分析与必要性解读,通过探究健身气功健康服务业中供给主体和需求主体的具体情况及其作用与逻辑关联,阐明健身气功融入健康服务业发展的现实基础和条件(图 3)。

|

| 图 3 健身气功健康服务业供求动态平衡 Figure 3 Dynamic balance of supply and demand of fitness Qigong health service industry |

从我国健身气功的发展现状看,主要以健身气功管理中心管理为主导,协会组织实施,以站点为根基[26]。由于我国健身气功协会成立较晚,虽然已经管办分离,但由于各种原因还是依附健身气功管理中心,具有较重的半官方机构色彩,因此健身气功项目主要依靠国家投资和政府推广,形成逻辑上的路径依赖。政府主导项目发展的形式具有时代性和现实性,在一定时期和一定条件下有利于体育政策的实施,推动全民健身和公共体育服务发展。毋庸讳言,政府主导的发展模式不能完全适应健身气功健康服务产业发展的需要,在一定程度上会导致项目资源浪费、管理效益低下、社会积极性不高等一系列问题。另外,近年来我国医疗卫生服务行业发展较快,国家进行了一系列医疗改革以保障居民健康,但医疗卫生资源分布不均衡,看病难、看病贵等现象依然存在。面对日益老龄化的庞大健康服务需求人群,如何打通运动与健康之间的通路,促进运动健康产业的发展,仍然迫切需要政府加以引导。在上述意义和前提下,政府需要转变策略和角色,将更多主动权交给市场,通过制定政策鼓励、引导社会资源进入健身气功项目领域,将单纯的政府投资转变为多元主体共同投入的项目发展新格局,真正发挥政府在健身气功健康服务业发展中的主导作用。

6.1.2 学校在健身气功健康服务业发展中的促进作用学校作为体育与健康教育资源和后备人才的聚集地,是健身气功项目市场化与可持续发展的基础力量、基本依托和重要助推器。学校既承担着健身气功人才培养和培训的重要工作,还肩负着健身气功新功法的科研与编创任务。项汉平等[27]对146所普通高校健身气功教学现状开展调查后发现,未开展健身气功项目的高校占86%,其主要原因除了缺乏师资力量外,还包括教育部并未明确将健身气功列入高校体育与健康课程的教学大纲。显然,学校教育对健身气功还不够重视,在一定程度上影响了项目发展和后备人才的培养。青少年学生正处于身体和智力发育的高峰期,加强健身气功在学校教育中的普及,无论对学生终身体育观的形成还是对中华传统体育文化的传承都极为重要。在此基础上,不断激励和提升各级各类学校对健身气功项目的重视程度和投入力度,做强学校健身气功教育和培训平台,对健身气功项目的发展和产业化进程具有重要的促进作用。

6.1.3 基层组织在健身气功健康服务业发展中的支撑作用如前所述,健身气功基层组织发展十分迅猛,这与项目特点和习练形式密切关联。这种基层群众性健身组织具有广泛的社会渗入度和居民参与度,是推进健身气功产业化的基础“推手”。由于基层健身气功组织的成员大都是业余健身气功爱好者,对健身气功学习和参与的需求强烈,在科学健身指导方面还有很大潜力可以挖掘,其习练的自觉性和能动性很强,社会影响力与号召力很大。做实、做强基层健身气功组织,增强健身气功健康服务业发展的组织支撑和人群基础,是健身气功健康服务业可持续发展的必由之路。

6.1.4 企业在健身气功健康服务业发展中的引领作用健身气功市场化发展和融入健康服务产业发展的重要一环在于各类市场主体的介入和引领,让企业在项目产业化发展中“唱主角”。当前,健身气功市场主体发展相对缓慢和滞后,与项目发展的大好形势形成鲜明对比,相关企业大多停留在健身气功培训、健身气功服装用品和音像书籍出售、健身气功表演赛事活动等基础层面,发展方式比较单一,综合实力和品牌影响力弱。企业管理团队和“操盘者”更多地从体育项目本身出发看待健身气功的发展,市场竞争缺乏活力、吸引力和创造力。另外,健康服务业仍然在以医疗机构、养老机构和社区服务中心为主力军的业态形式和格局之中,主要提供疾病的诊断、治疗、康复以及养老等服务,缺少立体化、终身健康导向的市场主体和服务产品供给形式、内容。近年来,以康复、养老地产和旅游融合发展的项目和业态形式开始快速涌现,部分解决了上述行业融合发展的“痛点”,但其高端市场定位,又与我国经济社会发展的整体现状脱节。要促进全民健康,实现全民小康,激发和引导企业主体开展健身气功健康服务业的生产与供给,当仁不让、恰逢其时。

6.2 健身气功健康服务业的需求侧分析 6.2.1 中老年群体对健身气功健康服务业发展的依赖需求健身气功作为一项传统体育运动项目,不仅易于学习、效果显著,更不受年龄、时间、场地和器械的限制,深受大众尤其是老年人的喜爱[28]。健身气功与其他剧烈运动不同,其动作舒缓,讲究呼吸吐纳,旨在祛病强身,对于老年人尤其能发挥其保健、康复的最大功效。从社会现实的角度看,我国已经进入老龄化社会,这将带来巨额的财政负担。在养老护理机构方面,高健等[29]提出,目前我国高低两端的养老机构居多,中档机构较少,呈“两头大、中间小”趋势,一边供给过剩,一边供给不足,导致严重的供需失衡。刘永强[30]指出,在养老机构中,大多数老年健身服务需求并未得到充分满足,存在缺乏体育设施和运动健康指导等一系列问题。可见,目前大多数养老机构不仅服务质量低下,而且提供的老年休闲娱乐活动方式十分单一,这可能直接导致大众对现有养老机构缺乏信任。

6.2.2 青年群体对健身气功健康服务业发展的创新需求目前,健身气功的普及率虽然不断提高,但大众对健身气功缺乏深入了解的情况依然存在,这种情况很大程度上源自长期以来健身气功的推广对象存在一定程度的偏差,向中老年人群倾斜,而忽视了对年轻一代的引导与培育。新生代青年群体能够快速接受新鲜事物,对潮流的动向拥有敏锐捕捉力,具有较强的创造力、想象力和好奇心,身心发育处于高峰水平,其对健身气功具有一定的习练渗入度和潜在购买力,是健身气功项目和市场得以继承和发展的重要后备力量。因此,要促使健身气功可持续发展,就必须充分调查和了解青年群体对健身气功健康服务业产品和服务的创新需求,让青年群体“出点子、给主意”,促进项目创新和市场发展。

6.2.3 特殊人群和弱势群体对健身气功健康服务业发展的倾斜需求特殊群体和弱势群体主要指妇女儿童、残疾人、城乡贫困人群等特定群体。上述人群在健身气功项目发展和市场化进程中处于相对弱势,其消费水平和认知能力有限,需要政府和社会予以充分关爱和扶助。因此,在健身气功项目拓展和产业发展进程中,应正视并充分保障上述特殊群体的健身健康和消费需求,制定行之有效的倾斜性政策,服务和保障他们的健身健康权利与消费权益,如开展特殊人群健身气功讲习班,选派优秀基层健身气功教练员开展项目指导配送服务,统一采购和赠送健身气功习练装备等,打通特殊人群和弱势群体参与健身气功项目的渠道。

6.3 健身气功健康服务业发展存在的问题(1)从国家层面看,政府并非以宏观调控的手段监管健身气功市场的发展,而是在整个健身气功产业化过程中处于主导地位。这直接导致社会资本融入的积极性降低,健身气功更多依靠国家进行推广和宣传,市场化进程受到严重阻碍。产业发展是以国家的经济体制为基础的,在我国社会主义市场经济不断发展的情况下,体育产业化是社会进步和转型的必然要求[31-32],对健身气功健康服务业而言更是如此。

(2)我国健身气功协会虽然是非营利性社会组织,但因其大多从属于政府机构,在实际发展中还是过多受限于健身气功项目管理中心。协会自身缺乏发展取向和激励机制,并未在社会与政府之间起到良好的衔接作用[33-35],进一步使健身气功事业在发展上过度依赖政府。同时在整个健身气功市场上,协会中间角色的偏差使得资金来源主要依靠政府投入而缺乏社会资本,进一步导致健身气功健康服务业在实际发展过程中困难重重。

(3)大部分社会群体都表现出对健身气功的需求,但事实上并未得到充分满足。无论是中老年、青年还是特殊、弱势群体,健身气功都可以在某种程度上满足他们各自的健康需求,但在实际发展过程中,健身气功的传播受到了严重阻碍。关键问题在于,无论在学校还是基层组织中,健身气功专业人才都过于匮乏,这直接影响健身气功的传播。除了中老年人外,学生和基层组织对健身气功的态度也直接关系到健身气功健康服务业的持久发展,这就需要协会和学校加强专业人才培养。

(4)在传播方式方面,目前仅依靠学校和项目协会中的健身气功站点作为主要推广平台,显然不符合时代发展的需要。健身气功更需要与互联网业、保险业、信息产业和旅游业加强联系、建立合作,让更多不同的产业融入,根据不同群体的需求,优化健身气功健康服务业的推广方式。这样才能更加有效地激发创新、创业活力,推动新业态蓬勃发展,满足不同人群的需求[36-37]。

7 健身气功融入健康服务业发展的实施路径 7.1 政府引导,搭建健身气功健康服务业发展平台当前形势下,政府的扶持是开拓健身气功健康服务业市场的必要条件,只有政府积极进行干预引导,才能进一步拓展健身气功健康服务业的发展模式。为此,国家应出台相关税收、投融资政策,以促使健身气功与健康服务业融合。同时,做好发展规划,保证市场合理、有序发展,并在此基础上引导财政资金、卫生与健康投资基金等向运动健康产业流动;优先扶持健身气功产品生产企业和服务单位。最重要的是:政府应转变自身职能,将资源交给市场,起到规划、引导、监督的作用,鼓励不同地区根据自身情况进行合理规划;加强创新驱动,鼓励民间企业自主创新,改进和突破传统商业运行模式[38-39];组织企业和协会积极举办、参加各类健身气功展览、展示活动,扩大影响力和号召力,带动整个社会对健身气功服务业的支持。

7.2 协会运作,夯实健身气功健康服务业发展的行业基础健身气功协会是广大爱好健身气功的群众与体育行政部门之间的桥梁和纽带,不仅在推动健身气功事业发展上起着关键作用,更肩负着在此基础上提升群众民族文化认同感的重任。协会应明确其定位,转变职能,加强自身组织建设和改革,充分发挥自主权,从行业的角度谋划健身气功的发展。面向社会,引导更多社会资本投入,发挥市场在资源配置中的决定性作用[40],使企业在追求利益最大化的过程中进一步促进健身气功与健康服务业的融合。因此,协会应与学校、社区、企业有效联动,共同推进健身气功健康服务业发展。

7.3 多元融资,拓展健身气功健康服务业发展的资金来源充足的发展资金是健身气功项目发展的重要保障,从长远发展角度看,健身气功项目不能只依靠政府的补助性投入,这不仅很难产生经济效益,而且会抑制健身气功的健康、持续发展。应通过政策引导,让各类体育投资基金、健康服务业基金等对健身气功进行战略性和政策性投资;促使健身气功与旅游业、信息产业和保险业开展跨界融合,建立良性的合作机制,打造全新的健康生活模式;注重健身气功“龙头”企业的发现与培育,辅导和帮助其做大做强,最终实现上市融资目标。此外,研究并逐步实践健身气功与医疗机构、健身场馆、社区中心等的协同发展之路,尤其在康复保健方面,应以人们健康意识增强、健康消费升级等为突破口,实现健身气功项目自身“造血”能力的提升。

7.4 凝练专业队伍,提供健身气功健康服务业发展的团队基础拥有优秀而专业的人才是健身气功服务业发展的基础和保障。健身气功不是简单的身体运动,其中包含着生理、中医、养生、保健等方面的理论知识。目前,社会上绝大多数健身气功爱好者都是中老年人,相当比例的习练者尚不具备充分的专业理论知识,科学健身方面的短板十分明显,这就对健身气功专业指导队伍提出了更高要求。有条件的高校应将健身气功列入“大学体育与健康课程选修目录”,培养一批懂理论、能实践的健身气功专业人才,为不同年龄、不同身体机能水平、不同健康需求的人群提供专业的培训指导服务。这也有利于健身气功跟上时代步伐,在青年群体中得到更为广泛的传播与推广。医疗和养老机构应强化运动医疗专业人才的培养和使用,加强健身气功促进健康的临床研究,提升服务人员质量和数量。针对老年人这一特殊群体,应巩固其健身气功习练效果,引导其健身气功消费偏好,形成健身气功消费习惯,打造属于老年人的个性化健身处方,提升服务质量,优化服务模式。

7.5 打造信息服务平台,加快健身气功健康服务业发展速度在“互联网+”的时代潮流与技术背景下,运用体育大数据优化体育信息集成与传播方式具有很强的操作性和战略价值。大数据时代也为健身气功与健康服务产业的深度融合提供了有力的技术支持和保障。应将健身气功健康服务业与互联网技术紧密联系,跟上时代潮流,利用网络媒介,扩大宣传途径,提升传播速度。还可利用网络打造线上平台,与运动、医疗等各类应用软件建立技术与业务协作关系,进行健身气功的推广和宣传,改变年轻人对健身气功的某些偏见。打造专业性健身气功App服务平台,进行不同功法的音频、视频推送,开展专家养身讲堂等,提供多样化指导服务,使用户能时刻接触正确、科学的信息。进一步建立和优化健身气功赛事管理系统,并在其中引入赞助商、媒体等组织,促进群众进行体育消费,优化健身气功健康服务业的发展方式。

8 结束语随着新时代中国经济的转型与“大健康”理念的深入发展,人民群众多样化的体育与健康需求面临明显的供给侧短板,体育消费方式逐渐从实物型消费向参与型消费转变,以健身气功为代表的民族传统体育项目产业面临重大发展机遇。由此,笔者提出健身气功与健康服务业融合发展的基本思路,沿着体育产业既是幸福产业也是民生经济的政策逻辑,针对当前健身气功产业存在的有效供给不足、大众消费激发不够、基础设施建设滞后、体制机制不活等问题,揭示了健身气功产业总体规模不大、产业结构失衡、产业能级亟待提升等现象。从目前健身气功、健康服务产业的研究进展和发展实际看,健身气功在发展模式和组织形式上都有了一定程度的突破,具备了初步的市场基础和群众基础,但与已经形成特色和优势的大文化产业、职业体育产业等相比,健身气功产业的发展速度和市场规模还远远不够。健身气功作为一项独特的包含中国特色文化思想的健身锻炼方式和传统体育项群,除了能满足大众的体育需求和非医疗健康服务需求之外,还可有效弥补医疗卫生服务在健康促进上的短板,促进中国优秀体育传统文化的传承。在健身气功与健康服务产业的融合发展进程中,随着大众收入水平和生活质量的提高,健康消费投入越来越多,要求也越来越趋于多样化,健身气功与健康服务产业的协同发展面临良好的时代和市场契机。如何依托市场实现资源优化配置,提供优质的运动健康服务,政府、相关协会和市场主体都应做好相应的工作,这对促进健身气功自身的长远发展和《纲要》战略目标的最终实现都具有重要意义。

作者贡献声明:

宋昱:提出论文选题,设计论文框架,指导文献收集与数据核实,撰写、修改论文;

夏雪:调研文献,搜集统计数据,撰写论文;

郭政:核实数据,绘制图表,修改论文。

| [1] |

徐武. 健身气功发展趋势及推广策略[J].

内江师范学院学报, 2015, 30(2): 97-100 (  0) 0)

|

| [2] |

冯亚乐, 张云崖.我国省市级健身气功开展效果评估指标体系构建研究[C]//中国体育科学学会.第十届全国体育科学大会论文摘要汇编: 三.2015: 4632-4633

(  0) 0)

|

| [3] |

付雯, 卢敏. 2003-2015年我国健身气功论文的文献学特征分析[J].

河北体育学院学报, 2017, 31(1): 91-96 (  0) 0)

|

| [4] |

王林.健身气功推广策略研究[D].上海: 上海体育学院, 2009: 15-18

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10135-1011149748.htm (  0) 0)

|

| [5] |

王英璟.健身气功文化产业运作模式框架构想[D].武汉: 武汉体育学院, 2013: 1-3

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10522-1013327844.htm (  0) 0)

|

| [6] |

张恩儒. 健身气功产业化问题与实施路径研究[J].

当代体育科技, 2017, 7(25): 200 (  0) 0)

|

| [7] |

杨梅. 中国传统体育对外宣传翻译的原则:以中国健身气功对外宣传册的英文翻译为例[J].

武汉体育学院学报, 2007(5): 20-23 (  0) 0)

|

| [8] |

LADAWAN S, KLAROD K, PHILIPPE M, et al. Effect of Qigong exercise on cognitive function, blood pressure and cardiorespiratory fitness in healthy middle-aged subjects[J].

Complementary Therapies in Medicine, 2017, 33: 39-45 (  0) 0)

|

| [9] |

VERGEER I, BENNIE J A, CHARITY M J, et al. Participation trends in holistic movement practices:A 10-year comparison of yoga/Pilates and t'ai chi/qigong use among a national sample of 195, 926 Australians[J].

BMC Complementary & Alternative Medicine, 2017, 17(1): 296 (  0) 0)

|

| [10] |

陈亚光, 王中芬, 金花妍. 我国健康服务产业链的环型结构与纵向整合[J].

科技管理研究, 2015, 35(22): 197-202 (  0) 0)

|

| [11] |

吴华章, 王秀峰, 宋杨. 促进健康服务业发展的产业政策研究[J].

卫生经济研究, 2017(4): 27-29 (  0) 0)

|

| [12] |

袁萍, 张晓燕. 我国健康服务产业发展的"钻石"模型分析[J].

现代经济信息, 2016(10): 372-373 (  0) 0)

|

| [13] |

ENGEL C. Health services industry:Still a job machine?[J].

Monthly Labor Review, 1999, 122(3): 3-14 (  0) 0)

|

| [14] |

皮尔泽.财富第五波[M].王永, 译.长春: 吉林大学出版社, 2004: 45-50

(  0) 0)

|

| [15] |

余莉, 董微微. 美国健康服务产业发展经验对我国的启示[J].

中国商论, 2017(23): 75-76 (  0) 0)

|

| [16] |

翟春, 宋成. 我国体育与健康产业的协同发展模式对策研究[J].

沈阳工程学院学报(社会科学版), 2016, 12(4): 466-471 (  0) 0)

|

| [17] |

胡萍, 李松梅. "互联网+"时代运动健康产业发展研究[C]//中国体育科学学会.第十届全国体育科学大会论文摘要汇编: 二.2015: 2939-2940

(  0) 0)

|

| [18] |

王刚军, 李晓红. 供给侧改革视角下社区体育产业与健康服务业融合的模式分析[J].

浙江体育科学, 2017, 39(4): 46-50 (  0) 0)

|

| [19] |

BARTOLUCI M, ANDRIJAŠEVIĆ M. Management in sports-recreational and health tourism[C]//International Congress "Hotel 2000", 2000: 3-5

(  0) 0)

|

| [20] |

孟令忠. 大健康产业背景下民族传统体育产业发展探讨[J].

运动, 2015(23): 134-135 (  0) 0)

|

| [21] |

梁丽珍. 体医融合背景下民族传统体育产业的发展创新模式与路径选择[J].

经济研究导刊, 2017(28): 53-54 (  0) 0)

|

| [22] |

孙喜莲, 蔡仲林. 我国民族传统体育产业市场划分探析[J].

体育文化导刊, 2011(5): 60-63 (  0) 0)

|

| [23] |

田祖国. 我国民族传统体育产业政策研究[J].

南京体育学院学报(社会科学版), 2011, 25(3): 38-41 (  0) 0)

|

| [24] |

邵明虎. 体育产业对接健康产业研究:国外启示、融合模式和培育工程[J].

体育科技文献通报, 2017, 25(11): 1-2 (  0) 0)

|

| [25] |

卿光明. 健身气功产业化的三元交互分析及发展研究[J].

中华武术研究, 2016, 5(4): 84-88 (  0) 0)

|

| [26] |

岳旭东.健身气功推广策略研究[D].呼和浩特: 内蒙古师范大学, 2011: 7-11

http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1892015 (  0) 0)

|

| [27] |

项汉平, 丁丽玲, 刘治国, 等. 健身气功在普通高校的开展现状及发展对策[J].

武汉体育学院学报, 2013, 47(5): 63-67 (  0) 0)

|

| [28] |

虞定海, 牛爱军. 健身气功在构建上海市多元化社区体育服务体系中的作用[J].

上海体育学院学报, 2006(3): 66-69 (  0) 0)

|

| [29] |

高健, 杨乃坤. 论中国特色社会养老服务共同体的现实构建[J].

沈阳工业大学学报(社会科学版), 2017(3): 1-5 (  0) 0)

|

| [30] |

刘永强. 我国养老机构老年健身服务研究[J].

体育文化导刊, 2016(6): 17-21 (  0) 0)

|

| [31] |

程林林.

当代中国体育利益格局演化研究[M]. 北京: 学习出版社, 2011: 36-89.

(  0) 0)

|

| [32] |

陈晓峰. 我国体育产业政策环境分析:基于国家治理的视阈[J].

中国体育科技, 2018, 54(2): 3-14 (  0) 0)

|

| [33] |

李雄锋.现阶段我国健身气功协会的发展研究[D].北京: 北京体育大学, 2008: 13-18

http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D197561 (  0) 0)

|

| [34] |

宋昱, 赵肖宁. 基于产权制度视角的中超联赛治理失衡及优化路径研究[J].

天津体育学院学报, 2019, 34(6): 491-495 (  0) 0)

|

| [35] |

王会儒, 姚忆. "传统养生体育+医疗+养老"的老年健康干预模式构建[J].

中国体育科技, 2017, 53(3): 8-13 (  0) 0)

|

| [36] |

何江旭. "供给侧改革"助推中国经济转型的研究分析[J].

新经济, 2016(3): 4 (  0) 0)

|

| [37] |

辛哲. 健身气功八段锦历史发展的审视及其价值实现路径选择[J].

沈阳体育学院学报, 2015, 53(3): 135-140 (  0) 0)

|

| [38] |

庹伟, 李良刚, 肖文杉. 老年人运动健康服务产业发展的思路与对策:基于我国健康老龄化的背景下[J].

辽宁体育科技, 2016, 38(5): 15-18 (  0) 0)

|

| [39] |

文超生, 张美娜, 胡鹏. 浅谈新时代背景下健身气功社会体育指导员从业前景[J].

武术研究, 2019(6): 112-114 (  0) 0)

|

| [40] |

查圣祥, 张立敏, 刘东升. 我国体育产业与健康服务业融合发展研究[J].

体育文化导刊, 2016(9): 106-109 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44