文章信息

| 上海财经大学 2015年17卷第4期 |

- 韦吉飞, 张学敏, 杜彬恒

- Wei Jifei, Zhang Xuemin, Du Binheng

- 公共品供给、职业特征与农民工市民化的城市偏好*

- Supply of Public Goods, Vocational Characteristics and Farmers' Urban Migration Preference

- 上海财经大学学报, 2015, 17(4): 54-67.

- Supply of Public Goods, Vocational Characteristics and Farmers' Urban Migration Preference, 2015, 17(4): 54-67.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-04-01

2015第17卷第4期

2.西南大学 计信学院,重庆 400715

城镇化作为当今中国最为显著的社会现象之一,受到各界的广泛关注。长期以来,中国农民工城镇化进程是在相当狭窄的制度空间内进行的,由此,进入城市务工成为了众多农民工表达城镇化意愿的单一选择。不可否认,当前我国城镇化发展已取得了一定成就,一大批农业人口实现了从农村到城市的空间转移,但同时也出现了一些新的情况和问题,其中,最为突出的是半城市化矛盾不断扩大(周其仁,2012)。为此,《国家新型城镇化发展规划(2014-2015)》明确了国内当前城镇化发展态势,提出以促进农业转移人口有序实现市民化为首要任务,以扩大公共服务、完善产业就业支撑为核心内容的新型城镇化路径。近年来,党和国家领导人多次强调,要有序推进农业转移人口市民化,推进以人为核心的城镇化。中央会议亦屡次指出要坚持走新型城镇化之路,以自愿、分类、有序原则切实推进市民化工作,正式将推进农业转移人口市民化作为核心任务提上日程,即到2020年,帮助约1亿进城农业转移人口落户城镇,约1亿人口在中西部地区城镇化。强化行政推手和民间力量互动成为现阶段的新型城镇化工作重点,面向农民工的城市基本公共服务和就业支撑得到重视。

不难理解,自然状态下农民工会以经济理性为本,对公共服务较好和福利水平较高的城市表现出更强的偏好倾向。事实上,传统城镇化中虽然农民工的工作空间发生了转变,但其农民身份没有变化,许多福利待遇与户籍难以剥离,农民工没能公平地享有城市公共服务,对于不同类型城市的偏好,他们很少也很难用“行动”直截了当地表达,因而不能简单地认为,农民工的务工城市就是其偏好城市。在新型城镇化背景下,这种状况将改变。随着城镇化核心内容从单纯的空间转换变为民生支持,包容性公共服务体系逐步确立,历经了近30载市场洗礼的农民工将会不断强化其作为潜在城镇新市民的意识,比较各城市相异的公共服务供给制度,并结合自身的职业层次状态,判断适合其生存和发展的城市,从而选择偏好城市并最终实现市民化。可以预见,新一轮城镇化将极大地激活农民工长久被压抑的城市偏好,从而表现出对不同类型城市异质性偏好的时代特征,这也必将影响新型城镇化推进的持续性与有序性。

当前,基本公共品均等化供给是政府推进新型城镇化民生工程的重要抓手,也是农民工关注的焦点,左右着农民工对城镇的直觉与感受,进而影响其城市偏好的持续性;而职业特征则反映了农民工在城市中产业嵌入能力与发展潜力,直接影响农民工城镇化偏好的稳定性。一定程度上,公共品供给和职业层次承载着农民工城市偏好的民生本源。因此,从本源出发,结合当前社会尤其是农民工关注的焦点,探寻农民工城市偏好的驱动因素,对于强化相关部门制定政策的本源意识,合理、有序、平稳地引导农民工市民化具有重要意义。据此,我们将城市划分为微型、小型、中型和大型城市四个类型,基于微观调查样本数据,探讨农民工不同类型城市偏好与公共品供给、职业特征等之间存在的数量关系,希冀通过理论探析和实证分析,为职能部门制定市民化相关政策提供理论借鉴和决策指导。

二、文献综述由于西方国家城市化发展得较早,且人口流动自由度得到较为充分保障等原因,西方学者关于城市化(市民化)的研究并不多。针对发展中国家人口转移与流动现象,西方学者提出了二元结构理论(Lewis,1954)、迁移预期收入理论(Harris和Todaro,1970)和城乡人口迁移决定因素理论(Lee, 1966)等,而对于农民城市定居意愿的研究文献则较少。国内学者在关于农民工城市定居意愿影响因素的有限研究文献中,集中关注了以下几个方面:

(1)要素禀赋对农民工城市定居意愿的研究。研究主要包括农民工的个体要素与自然要素等,而对于职业特征的研究则较少。学者们认为人力资本丰富、家庭收入高、年龄小的农民工更愿意定居城市(夏怡然,2010),家庭与城市距离近而拥有地理优势、城市中有亲戚等社会网络支撑更能强化农民工的定居意愿(戚迪明和张广胜,2012),而耕地面积越大的农民工越倾向于在农村老家定居(费喜敏和王成军,2014)。农民工的定居意愿及其影响因素存在着代际差异,主要体现在社会和心理因素上,住房因素对第一代农民工影响明显,而城市生活、社会文化环境等对新生代农民工影响显著(章雨晴和郑颂承,2013)。

(2)制度因素对农民定居意愿的影响。有学者认为市场因素成为农民定居决策的显在主因,而制度性因素的作用已有所下降(叶鹏飞,2011),也有学者认为户籍制度仍对农民工关于城市定居的意愿产生显著影响(夏显力等,2012),参与社会保险、社区参与和融入等能提高农民工的定居意愿(谢宝富等,2015),公共产品边缘化是阻碍农民工市民化的重要因素(汤云龙,2011)。这些分析多为笼统、抽象的因素,在新型城镇化下,公共品供给代表了不同城市的制度基本面,深入其内部进行具体化研究可能会得到更准确的成果。

(3)其他因素的影响作用。务工流动性、婚姻状况、流动时间等与农民工的城市定居意愿显著相关(郭元凯和胡晓江,2015),总体上看,农民进城定居的意愿并不强烈,新型农村社区成为农民定居的重要选择,而从事非农职业的农民更愿意定居城市(黄振华和万丹,2013)。对于小城镇、县城、县级市以及地级市而言,政治资本对女性农民工定居意愿产生显著的正向影响(杨哲和王茂福,2015)。

显然,影响农民工城市定居意愿的因素众多,既有个体、家庭等因素,也有社会经济、制度等因素。这为我们的研究奠定了基础,但仍有较大拓展空间。首先,现有文献在研究视野上,都忽视了不同类型城市的差异,而仅限于“城”或“乡”的二元选择,这一思路在当前新型城镇化加速推进的背景下,研究效果将大大减弱甚至为负。其次,现有分析所涵盖的影响因素虽然仍具有普遍意义,但已无法完全满足新形势研究的需求。推进以人为核心的新型城镇化,农民工将以利益相关者的角色参与到不同类型城市中。因此,研究其城市偏好的驱动因素,如果忽略了不同类型城市背后隐藏着的相异的福利制度和福利水平,具体化为各种公共品的供给,将无法满足现实的政策研究需求,所得的结论也可能无法反映客观实际;同时,职业层次反映了农民工生存能力和发展潜力,对其城市偏好的影响并非简单的线性关系,在不同的城市中,即使是同等职业层次,职业机会也不尽相同,其影响作用会发生改变。鉴于此,本文在考察农民工市民化城市偏好的影响因素时,将以不同类型城市为新视野,以各种因素为背景,重点探析现阶段与农民工城市化密切联系的公共品供给与职业特征两个核心指标的影响机理,以期为平稳有序地推进市民化进程提供实证依据。

三、理论辨析、研究方法与研究假设显示偏好理论认为,通过观察代表性主体(消费者)的实际选择行为,就可以“重新获得”隐藏在其行为背后的偏好,即偏好被“显示”出来。但在中国,地域间经济具有显著分割性,不同城市发展水平和层次不同,制度政策与管理职能各异,背后隐藏着相异的福利制度与福利水平。理论上讲,农民工会向福利制度较完善和福利水平较高的城市转移,但长期的制度性隔离导致农民工面对不同类型城市的选择偏好“显示”得不够充分,城市偏好被人为地弱化了, 甚至出现扭曲。

因此,基于“显示”逻辑的显示偏好理论不足以评估中国农民工的城市偏好状况,更不能解读他们未来市民化城市偏好的内在逻辑。我们认为,农民工个体从先天基础到与外界互交所表现出的显示行为之间存在着更为丰富的信息,在新型城镇化中,要从根本上突破“城市”与“乡村”双选其一的狭窄视野和双命题的传统框架,透视中国农民工市民化的城市偏好问题,需要更适合中国特殊国情和制度基础的偏好理论作为指导。

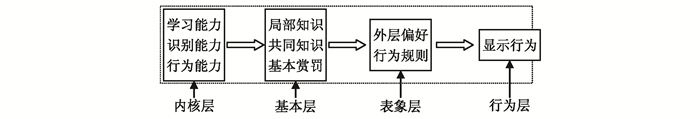

偏好分层理论为本研究提供了很好的视角。该理论认为,个体偏好可以分为内核层、基本层、表象层和行为层四个层次。其中,内核层是偏好的基础层,包括个体学习能力、信号识别能力等;基本层是个体与大环境互动形成的共同映像,包含局部知识、共同知识和基本赏罚;表象层是个体与特定场景(背景)互动形成的特定信号,包括外层偏好和行为规则;行为层是个体特定制度作用下形成的显示行为。据此可构建“偏好—行为”分析框架,如图 1所示。

|

| 图 1 “偏好-行为”分析框架 |

本文认为农民工城市偏好是由客观物质决定的,其影响因素包括文化因素、制度因素和职业因素等。基于偏好分层理论,我们将学习能力、信号识别能力等归结为农民工的个体特征,即为内核层,用农民工的受教育程度、年龄、务工年限等表征;局部知识、共同知识、基本赏罚等基本层归结为制度资源,是农民可预期的制度供给,用公共品供给如养老保障、医疗保险、教育服务等变量表征;产业是城镇化的载体,承载着农民工市民化的民生需求,而农民工嵌入城镇产业的唯一方式是就业,其职业特征一定程上反映了农民工的职业分布和变迁。这些因素将渗透至农民工市民化城市选择的各环节中,极大地影响农民工关于城市的选择偏好,因此,表象层偏好用农民工的职业特征表示。另外,农民工的显示行为用其目前务工的城市等表示。构建如下模型:

| $ {\text{农民工市民化城市偏好 = }}f\left( {个体特征、制度资源、表象层、行为层、其他} \right) $ |

在本研究命题中,城市偏好因变量(Y)为包括0在内的有限的几个值,即为点数据,具有不连续性。对于此类非负因变量是计数变量的问题,传统的做法是用多元选择模型进行回归,但这种计量模型对数据要求比较苛刻,一般数据难以满足。根据数据特征,本文选用泊松回归模型(Poisson regression model)解决。假设变量y表示事件发生观测,随机变量Y等于y的概率,并服从均值为μ的泊松分布,则Y概率密度函数为:

| $ Pr\left( {{Y_i} = {y_i}} \right) = {\left( {\frac{{{\mu _i}}}{{1 + a{\mu _i}}}} \right)^{yi}}\frac{{{{\left( {1 + a{y_i}} \right)}^{yi - 1}}}}{{{y_i}!}}exp\left( { - \frac{{{\mu _i}\left( {1 + a{y_i}} \right)}}{{1 + a{\mu _i}}}} \right) $ |

即得:

| $ Pr\left( {{Y_i} = {y_i}|{\mu _i}} \right) = \frac{{{e^{ - \mu i}}{\mu _i}}}{{{y_i}}}\left( {y = 0,1,2,\cdots } \right) $ | (1) |

其中:

| $ {\mu _i} = E\left( {y|{X_i}} \right) = exp\left( {{{X'}_i}\beta '} \right) = \prod\limits_j^n {exp\left( {{\beta _j}{x_{ji}}} \right)} $ | (2) |

式(1)和式(2)联合定义了一个完整的泊松模型,对X′iβ′i取指数以保证参数μ为非负数,此时μ表示条件均值,反映在一系列因素作用下事件的平均发生数,对其进行对数转换得到一个表达为n自变量的线性函数,即:

| $ \log {\mu _i} = {{X'}_i}\beta ' = \sum\limits_j^n {{\beta _j}{x_{ji}} = {\beta _0} + {\beta _1}{x_1} + {\beta _2}{x_2} + \cdots + {\beta _n}{x_n}} $ |

如上所述,一般的泊松模型能较好地解决因变量的非负整数特征,但泊松分布的期望与方差相等的限制对一般数据而言很难满足,且存在过度分散的特点。统计学家们认为可以通过引入相乘随机项(μν)来代替泊松分布中的参数μ以控制不可参测的异质性,从而解决过度分散问题。此时,概率密度为:

| $ Pr\left( {Y = y|\mu ,\alpha } \right) = \frac{{\Gamma \left( {{\alpha ^{ - 1}} + y} \right)}}{{\Gamma \left( {{\alpha ^{ - 1}}} \right)\Gamma \left( {y + 1} \right)}}{\left( {\frac{{{\alpha ^{ - 1}}}}{{{\alpha ^{ - 1}} + \mu }}} \right)^{{\alpha ^{ - 1}}}}{\left( {\frac{\mu }{{{\alpha ^{ - 1}} + \mu }}} \right)^y} $ | (3) |

其中,E(ν)=1,Var(ν)=σ2。这一模型称为负二项分布回归模型(NBR),它放松了泊松分布均值等于方差的假设,因而比泊松分布更为灵活,适应性更强。根据数据样本获得性及特征,选择模型(3)用于估计农民工市民化的城市偏好。

此外,在调查中,我们发现,多数农民工的偏好城市与其目前务工城市存在不一致现象(超过七成农民工选择的偏好城市与其所务工城市不一致)。为探讨农民工城市化的持续性与有序性,以揭示提高市民化稳定性的可能性方向,在分析农民工城市偏好的基础上,本文进一步探究农民工所选择的偏好城市与其目前务工城市的一致性问题(如无特别说明,均用“偏好务工一致性”表示)。为此,我们用0和1二元值分别表示农民工偏好务工“不一致”和“一致”两种情况。赋值后,发现其中存在大量的操作化0值,统计学家称此种现象为零膨胀现象,这种现象常常会导致计数资料表现出较大的变异。针对这一问题,1994年,格瑞因将兰伯所建立的零膨胀泊松模型扩展到零膨胀负二项模型(ZINB),能够较好地解释计数资料中过多的零值,且使因变量中真实零值的鉴别成为可能,同时也使估计结果更为有效与无偏。其概率密度函数为:

| $ \left\{ \begin{gathered} P\left( {y = 0|a,w} \right) = p + \left( {1 - p} \right)\left( {1{\text{ + }}\alpha \mu } \right) - {\alpha ^{{\text{ - }}1}} \hfill \\ p\left( {y|x} \right){\text{ = }}\left( {1 - p} \right)\frac{{\Gamma \left( {{\alpha ^{ - 1}} + y} \right)}}{{y!\Gamma \left( {{\alpha ^{ - 1}}} \right)}}{\left( {\frac{{{\alpha ^{ - 1}}}}{{{\alpha ^{ - 1}} + \mu }}} \right)^{\alpha - 1}}{\left( {\frac{\mu }{{{\alpha ^{ - 1}} + \mu }}} \right)^y} \hfill \\ \end{gathered} \right. $ | (4) |

我们用模型(4)来估算农民工偏好务工一致性问题。

新型城镇化要求体现以人为本的民生诉求,可做出如下预见性判断,政府的公共品供给会对农民工市民化的城市偏好及其务工城市的一致性产生杠杆性影响,而职业特征是农民工在城镇中持续生存和发展能力的标志性指标,农民工会根据其职业层次判断适合自身生存和发展的城市,进而影响到其偏好选择。据此,本文提出如下相关性假说:

假说1:公共品供给质量与农民工大城市偏好负相关,与农民工城市偏好务工一致性正相关。

假说2:农民工的职业层次特征与其大城市偏好正相关,与城市偏好务工一致性正相关。

四、数据来源及处理本文将基于重庆、河南和广东三省的调查数据展开研究,这三省均为流动人口大省,且分布于东、中、西部地区,具有代表性。调研于2012年和2013年5-9月分两阶段进行,第一阶段在三地省会和随机抽选出的1个地级城市进行调研,第二阶段抽选1个县级城市和1个乡镇调研。为确保调研质量(如克服语言障碍等),所有调研均邀属地院校在校生进行。调研对象均为外出务工人员(农民工),共回收问卷1892份,筛选出1847份有效问卷。

对调查问卷进行汇总整理,得到表 2所示的主要变量定义和数据的基本特征。

| 类别 | 变量名 | 变量操作化定义 | 均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 |

| 偏好与行为 | 偏好城市 | 农村=0;微型城市=1;小型城市=2;中型城市=3;大型城市=4。 | 2.628 | 4 | 0 | 1.173 |

| 务工城市 | 乡镇=1;县级市=2;地级市=3;省会及以上=4。 | 3.117 | 4 | 1 | 1.052 | |

| 公共产品质量 | 养老保障 | 0=很不满意;1=不满意;2=满意;3=很满意。 | 0.926 | 3 | 0 | 1.745 |

| 医疗保险 | 0=很不满意;1=不满意;2=满意;3=很满意。 | 0.874 | 3 | 0 | 1.042 | |

| 教育服务 | 0=很不满意;1=不满意;2=满意;3=很满意。 | 1.143 | 3 | 0 | 0.813 | |

| 行政管理 | 0=很不满意;1=不满意;2=满意;3=很满意。 | 1.581 | 3 | 0 | 0.921 | |

| 公共安全 | 0=很不同意;1=不同意;2=同意;3=很满意。 | 1.837 | 3 | 0 | 0.715 | |

| 职业特征 | 职业类型 | 1.一线工人或办事员;2.基层管理者;3.中层管理者或技术工人;4.创业者或高层管理者或高级技术员。 | 1.689 | 4 | 1 | 1.449 |

从表 2中可以看出,农民工对城市偏好均值为2.628,即城市偏好平均处于小型城市和中型城市之间;现务工城市均值为3.117,表明工作地在中型和大型城市的农民工占多数。养老保障均值为0.926,与不满意较接近,表明多数农民工对现行养老保障制度的满意度不高;医疗保险均值低于养老保障值,即农民工对医疗的不满意程度更为强烈;教育服务均值为1.143,略高于不满意,为较低值,表明城市针对农民工的教育服务仍存在很大的提升空间;行政管理和公共安全的均值相对较高,分别为1.581和1.837,表明农民工对这两项的满意度较高,即从农民工的视野看,我国城市的行政管理和公共安全是比较有效的。样本的职业特征均值为1.689,低于基层管理相对应的赋值2,表明多数农民工是一线工人或办事员,统计显示76.52%的农民工为一线工人或办事员。

(二) 变量选择及内涵考虑到农民工的文化程度相对较低,在设计问卷时,我们尽可能贴近生活实际,使用农民工熟悉的话语与词汇,涉及的主要变量有:

1.城市偏好。在城市分类上,使用1983年国务院对城市的分类方式,将城市的大小与等级结合起来,以考察农民工对不同类型城市的偏好情况。问卷将城镇分为省会及以上城市、地级市、县级市和乡镇,分别对应大型城市、中型城市、小型城市和微型城市,用Y变量表示农民工偏好某一类型城市对应的评估值,赋值范围是1-4。另外,调查中发现有部分农民工意愿返乡务农,因此题干设计了“农村”选项,并赋值为0。如果农民工选择0,表示其最喜欢的是农村;如果农民工选择1,表示其最喜欢的城市类型为微型城市。依此类推,选择对应数值越大,表示农民工喜欢的城市类型就越大。

2.职业层次特征。这一变量是重点考察的因素之一,我们以职业为参照,设计了“下列哪类职业符合您的身份”问题,并对农民工的选择进行分类,分为“一线工人或办事员、基层管理者、中层管理者或技术工人及创业者或高层管理者或高级技术员”四类,以此四类作为农民工职业特征的标志,分别赋值1-4。

3.公共品供给质量。城市公共品涉及面广、分类多,有纯公共品和准公共品之分,不能一一详列,结合现阶段群众关注的热点领域,我们仅纳入与农民工切身利益相关的一组变量,包括养老保障、医疗保险、教育服务、行政管理及公共安全等。公共产品质量通过人们享受过程体现出来,这里以农民工对公共产品满意度作为量化指标,调研设计了“很不满意”、“不满意”、“满意”和“很满意”四个选项,根据满意程度分别赋值0-3,选“0”表示很不满意,选“3”表示很满意。

4.个体特征。主要考虑农民工的性别、民族、年龄、文化程度、外出务工年限等六个变量。其中,性别、民族等一般为二分变量,分别赋值0和1,男性为1,女性为0;已婚为1,单身为0;汉族为1,其他民族(非汉族)为0。收入状况以农民工的年收入计算,外出务工年限、年龄以实际数表示,文化程度按文盲、小学、初中、高中及以上分别赋值0、6、9、13。

5.家庭背景。本文将家庭人口数、人均耕地数、家庭离最近城市距离等作为农民工的家庭背景变量引入模型中,以考察家庭背景对农民工市民化城市偏好的影响机理。

(三) 农民工市民化城市偏好与务工城市关系现状的统计特征统计结果显示,农民工对小型城市和中型城市的偏好比重较高,分别有25.21%和47.22%的农民工表示最喜欢这两类城市,而对大型城市的偏好比例为19.38%。三者之和为91.81%,表明绝大多数农民工倾向于小型城市以上的城市类型。选择“微型城市”的比例为7.05%,而选择“农村”的比例为1.14%,表明仅有少量的农民工更愿意在农村生活。

另外,调查发现农民工的城市偏好与其务工的城市存在着明显的不一致现象,这一比例达71.82%,表明对多数农民工而言,其目前所务工的城市并不是偏好城市类型。这意味着在市民化过程中,农民工仍然可能流动,最终选择其偏好城市类型定居下来并实现市民化,因此从市民化的持续性和有序性出发,相关政策的制定应关注这一现象。为深入了解此现象的机理,在研究偏好的同时,采用零膨胀负二项模型进一步考察这种不一致性的影响因素。

五、计量结果评估基于偏好分层理论和泊松分布模型,我们首先考察农民工市民化城市偏好的影响机理。考虑到如果忽视了农民工偏好务工一致性的问题,将会影响对我国城镇化的持续性和有序性的认知。为此,在考察城市偏好之后,我们进一步分析农民工城市偏好与其务工城市的一致性问题。只有将两者综合分析,才能揭示其成因,澄清其机理。

(一) 农民工市民化城市偏好影响机理为了比较不同状态下农民工城市偏好影响因素的差异,各因素不饱和纳入,采取自变量逐层纳入模型的方法,分别得到三个模型,评估结果见表 2。

模型1纳入的变量基本涵盖了农民工的个体特征,即相当于从偏好的内核层建立起基线模型。可以看出,文化程度、务工年限、性别、民族等对农民工的城市偏好产生显著影响。就文化程度而言,总体上农民工对大城市偏好的强烈程度随着文化程度的提高而增强,小学、初中、高中以上的农民工对大城市的偏好强烈程度分别是文盲者的1.023倍、2.678倍和2.179倍,可能原因是文化程度越高的农民工融入城市的能力越强、信心越足,因而更倾向于偏好相对大的城市;在务工年限上,务工时间在3-5年的农民工对大城市的偏好最为强烈,比务工3年以下的农民工高出30.5%,务工年限为6-9年的农民工对大城市的偏好有所下降,是务工3年以下的73.6%,而10年以上的农民工对大城市的偏好没有通过显著性检验,其原因可能是摆脱了初探期陌生感的农民工,对大城市产生了向往和深探的交织心理,但随着务工时间的推移,对城市的认知更趋理性,呈现出城市偏好的回归;年龄段处于30-40岁和处于40岁以上的农民工,在城市偏好上没有显著性差异,25岁以下、25-30岁的农民工对大城市的偏好分别是40岁以上的1.242和1.224倍。可能是年龄小的农民工,对城市信息掌控力更强,更趋于追求现代新潮的生活方式,加之适应能力相对强、就业机会相对较多等原因,其更偏好于大城市;男性对大城市的偏好程度是女性的0.969倍,即女性对大城市的偏好更强,原因可能在于相对于女性而言,男性对家庭重任、城市认知等更为理性。应当指出,由于尚未在模型中纳入其他影响因素,因此,模型1所分析各因素的影响差异还包含其他因素的共同作用,也就是说,此时影响农民工城市偏好的内层因素没有得到其他方面足够的统计控制,只有当将其他变量也纳入模型进行检验时,才能判断出各自变量的净影响是否显著。

模型2在模型1的基础上,将农民工的家庭背景、区域等外层因素纳入模型中,其中,家庭规模、人均耕地等为定距变量,近似于连续,直接纳入模型中。从整体上看,模型2的对数似然值比模型1大51.172,由此可得到模型拟合优度统计指标值G2=102.344。临界值Xα, k2中,k=8,取显著水平α=0.01,查卡方表得到X0.012, (8)=20.09。G2的值102.344大于临界值20.09,表明在0.01的显著性水平上肯定了模型整体拟合优度的提高。换言之,在模型2中加入5个因素包含的8个自变量后,模型的解释能力有了改善,模型2的拟合要显著优于模型1。从另一方面讲,加入5个因素是合理的。比较模型1和模型2可以看出,原有变量在两模型中的影响效果具有较强的相似性,不同的是有些因素的显著水平提高了,而另一些则降低了。新纳入的几个自变量,均通过了显著性水平检验,即这些因素显著影响农民工对城市层次的偏好。家庭规模在1%的显著性水平上通过检验,系数为负值,即随着家庭规模的扩大,农民工对大城市偏好程度有所降低,规模每增加1人,对大城市偏好程度就降低4.6%。这可从城市生活成本视角加以解释,家庭人数越多,所需承担的市民化成本越大,生活压力也越大,客观上拉低了农民工对大城市的偏好程度;人均耕地每增加1亩,农民工对城市层次的偏好程度就下降15.8%,原因可能是耕地越多,在农忙时越需农民工回乡务农,土地成为心理上的安全阀,因而对大城市偏好有所下降;在其他因素不变的情况下,家庭与所在城市的距离每增加1公里,农民工对大城市的偏好就增加12.9%,距离增加可能意味着交通趋于不便利,信息更阻塞,公共服务更紧张,这种状况的长期积累促使农民工急于求变,表现为对大城市的强烈偏好;相对于月收入为1000元以下的农民工而言,月收入在2000元以上的农民工对较大城市的偏好程度呈显著下降态势,而收入水平在1000-1500元的农民工与之无显著差异,表明收入低的农民工对大城市偏好稍强,原因是大城市的预期工资水平更高;相对东部的农民工而言,中部的农民工城市层次偏好降低了12.7%,而西部农民工的城市层次偏好提高了30.2%。

至此,我们已经从农民工的内核层及外表层两类因素分步骤分析了农民工城市偏好的影响因素,不难发现这些因素均属于农民工个体或家庭背景特征,研究这些因素的影响作用无疑是应该且必要的。但是,研究实际问题必须针对现实的政策需要,才能提升研究的意义。当前,国家正部署有序推进农业转移人口市民化的战略,建立以人为本的新型城镇化意味着城镇化将摈弃以农民自主自发为驱动的老路,转变到以政府为主导的新路。这种政策的驱动必然投射到城市公共物品的供给上,包括养老保障、医疗保险、教育服务等,与农民工自身的职业特征交织在一起,成为影响农民工对城市偏好的重要变量。据此,在模型2的基础上,模型3将农民工对公共品满意度及其职业特征一并纳入模型中进行分析。从表 3中可以看出,这些因素的引入又带来了模型拟合优度上的改进。反映模型拟合优度改进的差异统计量为G2=194.372,也远大于相应的检验临界值X0.012, (11)=24.725,表明在显著度为0.01的水平上认为模型3对数据的拟合要远优于模型2,即模型3新纳入的指标贡献了很大的解释能力,这些因素变量的作用使得模型3对数据的拟合优于模型2,说明在新型城镇化中公共品供给和职业层次成为促进市民化持续有序发展的重要抓手。

| 变量 | 估计变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||

| EXP |

EXP |

EXP |

|||||

| 截距项 | 4.351 | - | 3.124 | - | 3.258 | - | |

| 公共产品 | 养老保障 | 0.271*** | 1.311 | ||||

| 医疗保险 | -1.324*** | 0.266 | |||||

| 教育服务 | -0.915** | 0.401 | |||||

| 行政管理 | -0.337* | 0.714 | |||||

| 公共安全 | 0.259 | 0.772 | |||||

| 职业特征 (一线工人) |

基层 | 0.570 | 1.768 | ||||

| 中层 | -0.164** | 0.849 | |||||

| 高层 | 1.245*** | 3.473 | |||||

| 务工城市 (乡镇) |

县级市 | 1.102** | 3.010 | ||||

| 地级市 | -0.103* | 0.902 | |||||

| 省会及以上 | -0.015 | 0.985 | |||||

| 家庭背景 | 家庭规模 | -0.047** | 0.954 | -0.578** | 0.561 | ||

| 人均耕地 | -0.148* | 0.862 | -0.096* | 0.908 | |||

| 家庭距离 | 0.121*** | 1.129 | 0.739** | 2.094 | |||

| 打工收入 (1000元以下) |

1000-1500元 | 0.207 | 1.229 | 0.191* | 1.210 | ||

| 1500-2000元 | -0.301** | 0.740 | -0.286* | 0.751 | |||

| 2000元以上 | -0.413** | 0.662 | -0.378*** | 0.689 | |||

| 来自区域 (东部) |

中部 | -0.136* | 0.873 | -0.212 | 0.809 | ||

| 西部 | 0.264*** | 1.302 | 0.318** | 1.374 | |||

| 文化程度 (文盲) |

小学 | 0.023* | 1.023 | 0.039 | 1.040 | 0.044 | 1.045 |

| 初中 | 0.985** | 2.678 | 0.275** | 1.317 | 0.294** | 1.342 | |

| 高中以上 | 0.787*** | 2.197 | 0.308** | 1.361 | 0.167*** | 1.182 | |

| 务工年限 (3年以下) |

3-5年 | 0.266** | 1.305 | 0.511** | 1.667 | 0.259** | 1.269 |

| 6-9年 | -0.307* | 0.736 | -1.280*** | 0.278 | -0.344** | 0.709 | |

| 10年以上 | -1.007 | 0.365 | -1.042 | 0.353 | -0.122 | 0.885 | |

| 年龄 (40岁以上) |

25岁以下 | 0.217*** | 1.242 | 1.199** | 3.317 | 0.214*** | 1.239 |

| 25-30岁 | 0.202** | 1.224 | 1.107* | 3.025 | 0.325* | 1.384 | |

| 30-40岁 | 0.028 | 1.028 | 0.453 | 1.572 | 0.998 | 2.713 | |

| 性别(女) | 男性 | -0.031** | 0.969 | -0.405*** | 0.667 | -0.200** | 0.819 |

| 民族(汉) | 非汉族 | -0.105* | 0.900 | -0.097* | 0.908 | -0.598** | 0.550 |

| Log-likelihood | -2 345.537 | -2 294.365 | -2 197.179 | ||||

| 注:变量栏中括号内为参照组;* < 0.05,** < 0.01,*** < 0.001,下同。 | |||||||

从表中的模型3输出结果可以看出,在控制更多自变量的情况下,家庭规模、年龄、打工收入等因素的影响度普遍上升了,而务工年限、受教育程度、性别等因素的影响度有所下降,但基本结论仍未变。民族变量在模型3中的系数为负值,表明在城市偏好上存在整体性民族差异,少数民族对大城市的偏好要小于汉族。农民工务工城市(行为层)对其偏好城市的影响呈现先升后降的统计学态势。与在乡镇务工的农民工相比,在县城务工的农民工更偏好于大城市,强烈程度是前者的3.01倍,即提高了2.01倍,而在地级市务工的农民工对大城市偏好程度比乡镇下降了约10%,在省会及以上城市务工的农民工对大城市偏好程度为乡镇的98.5%,即下降了1.5%。

下面关注核心变量的影响情况。可以看出,新加入的公共产品变量中,养老保障、医疗保险、教育服务、行政管理四个因素对农民工城市偏好有显著影响,大致验证了假说1。农民工对养老保障满意度每提升一个单位,其对大城市的偏好程度就提升1.311倍。可能原因是,多年来农民工被养老保障制度隔离,直至近些年仍处于极不平等的参与状态,他们认为越大的城市财力越强,能提供的养老水平更高,也更能改善非公平状况,因而对现有养老保障满意度的提高,会在心理上拉高了他们对更大城市养老水平的期望,从而推高了其对大城市的偏好层次。农民工对大城市的偏好程度随着医疗保险满意度增加而下降,原因可能是多数农民工仍没有参与到城镇居民的医疗保险之中,且在“看病难、看病贵”的社会普遍感受作用下,使农民工会理性预期到大城市的医疗质量尽管有所提升,但其成本提高更快,这在很大程度上抑制了其对大城市的偏好程度。教育服务的系数为负值,表明农民工对现在享受到的教育服务满意度的增加,会拉低农民工对其他更大城市的偏好程度,调查中发现,相当一部分农民工带子女到所在谋生城市就学(87.41%希望子女能到身边上学,但目前真正能实现的仅为19.32%);行政管理的系数为-0.337,农民工对大城市的偏好随着行政管理的改善而降低,而公共安全变量对农民工城市偏好的影响没有通过显著性检验。

在职业特征方面,与假说2不同,总体上看,农民工对较大城市层次偏好并非随着其职位的拔高而攀升,而是呈现先降后升的统计学特征。基层管理者对城市层次的偏好与一线工人没有显著差异,原因可能是,基层管理者与一线工人在生活整体环境上没有质的差别,对城市看法也没有质的差异。而相对于一线工人,中层管理者对大城市的偏好下降了15.1%,原因可能在于中层管理者工作待遇、生活状况相对较好,但其顺从了小富即安的传统定势,因此表现出安于现状的态势;高层管理者对大城市的偏好程度最为强烈,比一线工人高出2.47倍,原因在于高层管理者视野更加宽阔,对开拓大城市的业务能力更强,更能适应大城市的生活,因此其表现出较强的偏好。

(二) 偏好城市与务工城市一致性分析在零膨胀负二项模型中,本文采用了相似的处理方法,即将各变量因素逐层纳入模型中,逐层观察各模型中各变量的变化,结果如表 4所示。不难看出,随着因素变量的逐层引进,模型的拟合优度越来越高,表明每个模型增加的新变量指标都对模型的解释能力做了较大贡献,新因素变量的纳入具有合理性。

| 变量 | 估计变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||

| EXP |

EXP |

EXP |

|||||

| 截距项 | 3.024 | - | 4.219 | - | 2.991 | - | |

| 公共产品 | 养老保障 | 0.134** | 1.143 | ||||

| 医疗保险 | 0.351*** | 1.420 | |||||

| 教育服务 | 0.745*** | 2.106 | |||||

| 行政管理 | 0.003 | 1.003 | |||||

| 公共安全 | 0.549* | 1.732 | |||||

| 职业特征 (一线工人) |

基层 | 0.030 | 1.030 | ||||

| 中层 | 0.751*** | 2.119 | |||||

| 高层 | -0.826** | 0.438 | |||||

| 家庭背景 | 家庭规模 | -0.051** | 0.950 | -0.678** | 0.508 | ||

| 人均耕地 | 0.135*** | 1.145 | 0.092** | 1.096 | |||

| 家庭距离 | -0.974* | 0.378 | -0.719** | 0.487 | |||

| 打工收入 (1000元以下) |

1000-1500元 | 0.722** | 2.059 | 0.718* | 2.050 | ||

| 1500-2000元 | -0.017*** | 0.983 | -0.019** | 0.981 | |||

| 2000元以上 | -0.132 | 0.876 | 0.145* | 1.156 | |||

| 来自区域 (东部) |

中部 | -0.026* | 0.974 | -0.200** | 0.819 | ||

| 西部 | -0.137*** | 0.872 | -0.317* | 0.728 | |||

| 文化程度 (文盲) |

小学 | 0.017** | 1.017 | 0.019* | 1.019 | 0.044** | 1.045 |

| 初中 | 0.536** | 0.585 | 0.083** | 1.087 | 0.157*** | 1.170 | |

| 高中以上 | -0.303** | 0.739 | -0.411** | 0.663 | -0.294** | 0.745 | |

| 务工年限 (3年以下) |

3-5年 | 0.002 | 1.002 | 0.018 | 1.018 | 0.067 | 1.069 |

| 6-9年 | 0.126** | 1.134 | 0.106** | 1.112 | 0.154* | 1.166 | |

| 10年以上 | 0.735** | 2.085 | 0.142*** | 1.153 | 0.289** | 1.335 | |

| 年龄 (40岁以上) |

25岁以下 | -1.324*** | 0.266 | -1.057*** | 0.347 | -1.007** | 0.365 |

| 25-30岁 | 0.013** | 1.013 | 0.195** | 1.215 | 0.108** | 1.114 | |

| 30-40岁 | 0.007 | 1.007 | 0.003 | 1.003 | 0.098 | 1.103 | |

| 性别(女) | 男性 | 0.054*** | 1.055 | 0.215** | 1.240 | 0.311** | 1.365 |

| 民族(汉族) | 非汉族 | 0.531** | 1.701 | 0.487*** | 1.627 | 0.419* | 1.520 |

| Log-likelihood | -2 246.219 | -2 201.157 | -2 078.603 | ||||

从评估结果可以看出,城市偏好与目前务工城市的一致性存在整体的民族差异性,非汉族农民工的非一致行为是汉族的1.520倍,即相对于汉族农民工而言,非汉族农民工城市偏好务工一致性要高出52.0%,可能原因是非汉族地区多数属于山区,城市数量较少,可供农民工选择的城市较少,因此客观上提高了偏好务工一致性;相对于女性而言,男性的城市偏好表现出相对较强的一致性,男性是女性的1.365倍,即男性一致性程度比女性高36.5%,可能原因是中国女性兼照顾家庭责任,因此,她们的选择范围相对较小,而其偏好范围更大,因此拉低了偏好的一致性。随着务工年限的增加,农民工的城市偏好务工一致性得到加强,务工3-5年的农民工,其一致性是务工3年以下的农民工的1.069倍,务工10年以上的农民工一致性最强,为务工3年以下农民工的1.335倍,原因是随着年龄的增长,农民工对自身认知更清楚,对城市定位更清晰,促使两者趋于一致;伴随着受教育程度的提高,农民工城市化偏好务工一致性先上升后下降,小学、初中、高中及以上受教育程度,其城市偏好务工一致性分别是未受过教育的农民工的1.045倍、1.170倍和0.745倍,原因可能是相对于高中以上的农民工而言,初中以下的农民工对自身缺乏信心,存在随遇而安的心理。此外,随着年龄的增长,农民工的城市偏好务工一致性也有波动,其中25岁以下年龄段的农民工相对于40岁以上的农民工,其一致性下降较为明显;而30-40岁农民工的偏好务工一致性与40岁以上相比,没有表现出显著差异的统计学特征。

家庭规模对农民工城市偏好务工一致性的影响为负值,即规模越大,一致性越差,原因可能是家庭规模越大的农民工,经济负担越重,在大城市机会多、工资高的期望下,他们选择在大城市务工,而城市的高生活成本又拉低了他们的城市偏好,表现为偏好务工弱一致性;而人均耕地则表现出相反的统计结果,耕地每增加1亩,一致性提高9.6%,原因可能是耕地越多的农民工,农业收入相对高,增加了其对城市选择的能力,所以一致性随之提高。另外,随着打工收入的提高,农民工城市偏好一致性呈现出先升后降的态势,可能原因在于较大城市机会更多,工资水平相应提高,因而农民工也希望通过城市的选择来提高收入,但当收入提高到一定程度后,“足富即可”的小农意识被激活,此时农民工更希望稳定,表现为月收入2 000元以上的农民工相对于收入1 000元以下的农民工而言,城市偏好务工一致性提高了15.6%,此时安定意识与城市偏好交叉渗透、互相转换,强化了意识的一致性。家庭距离衡量农民工家庭与所在城市的距离,系数为-0.719,表明距离越大,农民工城市偏好务工一致性越差,原因在于中国很多农民工仍承担着赡养父母、季节性农业生产等任务,他们多数希望能在离家较近的城市务工,而由于大城市机会较多、收入较高等原因,他们内心又往往存在着较强的偏好倾向。在此种情况下,他们必须平衡两者矛盾后做出选择,而选择往往不能兼顾其二,因此表现出偏好与行为的不一致性,距离越远,一致性越差。从地域上看,相对于来自东部的农民工而言,中部农民工的偏好务工一致性是其0.829倍,降低了18.1%,西部农民工是其0.728倍,降低了27.2%,表明农民工的城市偏好务工一致性在地区上存在着较明显差异。

下面分析本研究的核心变量情况。从表 4可以看出,基层管理者的系数没有通过显著性检验,即在城市偏好的一致性上,基层管理者与一线工人不存在显著性差异;中层管理者和高层管理者的系数分别为0.751和-0.826,表明相对于一线工人而言,中层管理者的城市偏好一致性是其2.119倍,而高层管理者比一线工人的一致性下降了56.2%。

从公共品供给的视角看,养老保障、医疗和教育是农民工最为看重的三项公共品,对其一致性的影响最为显著,系数分别为0.134、0.351和0.745。随着农民工对三者服务满意度的提高,其对城市偏好务工的一致性也随之提高,表明农民工对这三项公共品的追求成为其偏好务工一致性的重要因素,在务工与定居的互动过程中,农民工会根据自身对所在城市公共品供给的满意度而做出选择。换言之,公共品供给不满意度的提升会增加农民工的流动性,会强化偏好的不一致性。另外,估计结果显示,公共安全的系数为正值,表明农民工越感到安全,其偏好务工的一致性就越高,而行政管理变量则未通过显著性水平检验。

(三) 比较与总结如上文所述,城市偏好是农民工对市民化城市的爱好与选择,但由于制度割裂、生活压力等多重叠加,绝大多数农民工务工城市与其偏好城市呈不一致性。从影响因素的评估结果看,多数因素对两者的影响具有较大的相似性,呈现出交叉平衡但相互印证的态势,即对农民工城市偏好具有显著正向影响的因素,对偏好务工一致性方面不一定产生正向拉动作用,而两者的操作化取值正好相反,因此尽管在影响程度上有所区别,但多数是相互印证的;同样,对偏好务工一致性表现较敏感的因素,多数在城市偏好的敏感性上可能有所减弱,方向也不一定是一致的。这种“交叉平衡”的复杂性,反映了现阶段在新型城镇化推进过程中农民工对利益多元和需求多样保持了相当高的认知,他们正小心翼翼地在市场经济中对多元市民化作评估并最终做出选择。

具体而言,模型3中家庭背景纳入考察的家庭规模、人均耕地、家庭距离三个因素对农民工城市偏好和一致性均有两负一正的推动作用,其中家庭规模对两者均有负向影响,而人均耕地、家庭距离对两者的影响正好相反。深入分析不难发现,这些因素相互印证了各自的实证结果。人均耕地越多,对大城市偏好越弱,同时一致性越强。原因是耕地多的农民工农忙时需回乡劳动,同时务农收入相对较高,提高了他们对城市的选择能力,从而拉低其城市偏好,增强其一致性。

个体特征包含的因素较多,且多数为分类变量或定序变量,以对照法纳入模型中。从结果可以看出,两者亦呈现上述的交叉特征。在区域影响上,以东部为对照组,西部和中部对城市偏好的影响为一正一负,而对偏好务工一致性的影响均为负;文化程度以“文盲”为对照组,“小学”对城市偏好没有显著不同,而“初中”、“高中及以上”影响通过了显著性检验。对于一致性而言,三因素都具有统计学意义,前两个因素有正向影响,而后一个因素有抑制作用;“性别”和“民族”对两者都产生正向推动作用,但敏感度(显著性水平)有所不同。这些影响因素表现出交叉但平衡的特征,在实证分析上相互印证,进一步体现了农民工市民化偏好影响因素的复杂性。

最后,“公共品供给”和“职业特征”是本文考察的核心变量,研究发现,两组因素在两种情景下的影响作用也呈现上述特征。公共品供给对农民工城市偏好与偏好务工一致性的影响评估结果大致验证了假说1,但存在细微差别。农民工对公共品满意度越低,对较大城市的偏好就越强;对公共品满意度越高,偏好务工一致性就越强。但在职业特征上,评估结果并没有直接验证假说2,而是呈现较为复杂的统计学特征,即随着职业层次的攀升,农民工对大城市的偏好呈现先降后升的U形特征,而偏好务工一致性呈先升后降的倒U形态势。这一立一倒的交叉态势提醒我们,在推进新型城镇化时,以公共品供给与农民工职业特征为本源的“民生工程”应引起决策者的足够重视。

六、结论及政策含义研究农民工城市偏好问题,对于增强农民工市民化的持续性和有序性,推进和提高新型城镇化质量具有重要意义。研究发现,农民工市民化以中小城市为主要偏好对象,且其偏好城市与当前务工城市的一致性较差。事实上,农民工的意念与行动不一致性充分体现在其资本积累与资本转换行动上,前者是追求更多的就业机会和更高的工资水平的过程,后者是将工资收入转换为现实生活的物质基础过程。当前,在城市中务工的农民工,无论是单代孤军奋斗,还是两代(新生代和老一代)合力而为,其行为本质上都是在进行经济资本积累。当资本积累达到一定程度后,他们就会将其转换为生活物质基础,在其偏好的城市进行资本转换——购房或建房,以便今后在那里实现市民化。调查证实,相当一部分农民工表示“当前务工是为了积累资本,以后会在适宜的城市买房定居”,甚至有一部分农民工“已经将其子女送到偏好城市上学,并在那里购买了房子”等。可以说,资本积累与资本转换的地域分离是农民工市民化城市偏好的最为典型的特征,农民工往往通过资本转换形式来表现其城市偏好。

究其原因,我们可以从农民工的理性行动与期望理想的博弈中寻找答案。在生存与发展的压力下,追求更高工资收入和更多就业机会是农民工流入城市务工的直接动因,而大众对大城市的预期正好满足这一重要条件,因此,流入大城市寻找工作机会便是农民工的“理性行动”。但随着时间的推移,务工城市面临如交通、医疗、教育等公共服务的费用或质量积累性问题,加之农民工自身职业发展定位的调整,促使他们或不断否定或持续减弱自己的理性行动,进而转化为一种“期望理想”,他们搜寻着替代城市作为“理想”的载体,成为其偏好城市。因此,务工城市与偏好城市不一致便在情理之中。

据此,本文从当前新型城镇化中农民工关注民生的焦点出发,聚焦于农民工城市偏好问题。基于偏好分层理论,运用负二项分布模型和零膨胀负二项模型对农民工市民化城市偏好、偏好城市与务工城市一致性的影响因素进行探析,结果表明个体特征、家庭背景等仍是影响农民工市民化城市偏好的基础地位。在政府大力推进农业转移人口市民化背景下,公共品供给对农民工城市偏好产生显著影响。除个别公共品变量外(如养老),总体上看,农民工对公共品供给满意度的提高,一方面会降低其对较大城市的偏好倾向,同时增强其城市偏好务工一致性,说明公共品供给具有一箭双雕的作用;另一方面,农民工的职业层次特征对其关于城市偏好及一致性的影响呈现出一立一倒的U形特征,表明无论是在城市偏好上,还是在偏好务工一致性上,居于中间职业层的农民工均表现出较强的稳定特性。

综上,与公共品供给相比,职业特征对农民工城市偏好及其一致性的影响机理要复杂得多,政府在运用公共品供给杠杆引导农民工市民化的城市偏好行为时,不应忽视农民工职业层次结构的影响作用。因此,我们得到的政策启示为:

(1)在推进农民工市民化过程中,应遵循中央关于“尊重意愿,自主选择”的原则,必须关注农民工的城市偏好及其一致性状况。忽视这些因素,将影响城镇化推进的持续性与有序性,各级政府需加强政策顶层设计,适量吸纳部分农民工参与到政策的制定过程中,增加政策制定的透明度,有利于合理引导农民工的预期,从而影响其偏好走向,保证市民化的平稳有序。

(2)强化财政对现阶段农民工关注的公共福利如医疗、教育等的回应性,加大对公共品的投入力度,注重引导和强化公共品供给的杠杆作用,降低公共福利门槛,保证基本公共福利无差别,将完善中小城市公共品供给机制作为加速农民工平稳有序市民化进程的主要方向。在此基础上,将民间资本引入公共品供给领域中,使市场机制发挥更重要的作用,提高公共品供给适应市场的能力,缓解基本公共福利的拥挤度,降低农民工市民化的焦虑感和提高满意度,从而增强农民工偏好务工一致性,由此降低大城市市民化进程的压力。

(3)探索建立公共品供给标准化体系,平衡不同类型城市间公共品供给差距。标准化建设就是各城市间的公共品服务实现人均基本拥有量均等,由地方到中央逐步探索公共品标准化供给意见,规定城市不论大小,其公共品须按一定标准供给,不达标的城市要追加投入,减少农民工市民化数量,超标的城市要扩大农民工吸纳数量。探索建立标准化体系旨在填平公共品供给鸿沟,减少流动压力,使农民工在各城市间市民化实现基本平衡。

(4)培育新业态产业,建立橄榄形就业结构。处于中间职业层的农民工偏好务工一致性较强,即橄榄形就业结构的建立是稳定城镇化的重要途径。要大力培育居于物联网、互联网、信息化、科技化等新业态的服务产业,这种产业所创造的就业岗位更近于橄榄形。亟须实施农民工的新型职业教育与互联网培训工程,增强其网络的嵌入能力,以稳定促属地市民化,减少流动,降低成本。同时,探索建立城镇化银行、产业基金等,发力城镇化红利、产业转档红利,推动农民工由勤劳致富向创业致富、创新致富转变,通过职业推移固化农民工城市偏好,增强其一致性。

| [1] | 周其仁.中国城市化滞后拖累经济转型[N].经济观察报, 2012-4-27, 第4版. |

| [2] | 夏怡然. 农民工定居地选择意愿及其影响因素分析——基于温州的调查[J].中国农村观察,2010(3). |

| [3] | 戚迪明, 张广胜. 农民工流动与城市定居意愿分析——基于沈阳市农民工的调查[J].农业技术经济,2012(4). |

| [4] | 费喜敏, 王成军. 基于推拉理论的农民工定居地选择意愿的实证研究[J].软科学,2014(3). |

| [5] | 章雨晴, 郑颂承. 农民工城市定居意愿的代际比较——基于南京市284位农民工的调查[J].湖南农业大学学报,2013(2). |

| [6] | 叶鹏飞. 农民工的城市定居意愿研究——基于七省(区)调查数据的实证分析[J].社会,2011(2). |

| [7] | 夏显力, 姚植夫, 李瑶, 贺强. 新生代农民工定居城市意愿影响因素分析[J].社会,2012(4). |

| [8] | 谢宝富, 李阳, 肖丽. 广义居住因素对流动人口定居意愿的影响分析——以京、沪、穗城乡结合部流动人口为例[J].中南大学学报(社会科学版),2015(2). |

| [9] | 汤云龙. 农民工市民化:现实困境与权益实现[J].上海财经大学学报,2011(5). |

| [10] | 郭元凯, 胡晓江. 农民工的就业结构对城市定居意愿的影响研究——基于10城市问卷调查的实证分析[J].城市观察,2015(1). |

| [11] | 黄振华, 万丹. 农民的城镇定居意愿及其特征分析——基于全国30个省267个村4980位农民的调查[J].经济学家,2013(11). |

| [12] | 杨哲, 王茂福. 政治资本形态对女性农民工城市定居意愿影响研究——基于CGSS2010数据[J].云南民族大学学报(社会科学版),2015(1). |

| [13] | Lee E. S. Theory of migration[J].Demography,1966,3:47–57. |

| [14] | Lewis A. Economic Development with Unlimited Supplier of Labour[J].Manchester School of Economics and Social Studies,1954,22:139–156. |

| [15] | Harris J., Todaro M. Migration, Unemployment and Development:A two Sector Analysis[J]. American Economic Review,1970,60:126–142. |

2.School of Computer and Information Science, Southwest University, Chongqing 400715, China

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17