文章信息

| 上海财经大学 2015年17卷第5期 |

- 温娇秀

- Wen Jiaoxiu

- 中国省级财政透明度:变化趋势与提升路径——基于2009-2013年省级政府财政透明度的调查和评估

- China's Fiscal Transparency at the Provincial Level:Trends and Improvement Path Based on the Survey and Assessment of Provincial Fiscal Transparency from 2009 to 2013

- 上海财经大学学报, 2015, 17(5): 15-21.

- China's Fiscal Transparency at the Provincial Level:Trends and Improvement Path Based on the Survey and Assessment of Provincial Fiscal Transparency from 2009 to 2013, 2015, 17(5): 15-21.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-06-10

2015第17卷第5期

财政信息是所有政府信息中的核心信息。财政信息公开透明是保障社会公众知情权的必然要求,也是保障政府履行财政受托责任、实现有效财政监督的前提条件。但长期以来,由于原有制度的影响以及其他方面的原因,我国财政仍然缺乏足够的透明度。为推动财政透明,实现“让权力在阳光下运行”的目标,我们依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,自2009年起对中国省级财政透明度状况进行评估和分析,截止2013年,已连续进行了五年,并发布了五份年度评估报告。那么,我国省级财政透明度的变化趋势如何?其变化趋势主要受到了哪些因素的影响?未来我国省级财政透明度提升的主要路径是什么?这些是本文所关注的重点问题。

一、我国省级财政透明度的变化趋势按照我国现有预算收支科目分类和财务报告规范,我们对中国大陆31个省级政府包括一般预算基金、政府性基金、社会保险基金以及国有企业基金在内的财政信息的公开状况进行了连续五年的调查和评估,从评估结果来看,中国省级财政透明度的变化趋势呈现以下特点。

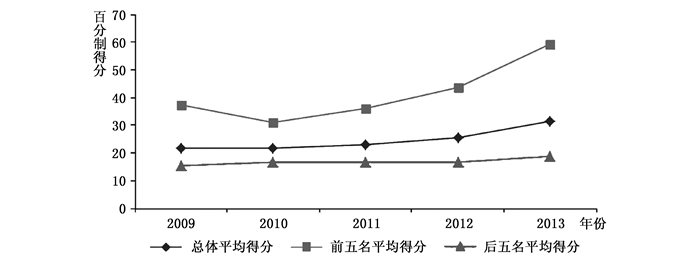

(一) 省级财政透明度逐年提高,但整体水平依然很低从2009年至2013年,我国31个省级政府财政透明度的平均得分以百分制来计算分别为21.71分、21.87分、23.14分、25.33分和31.40分。五年来的平均得分逐年上升,最初三年上升势头比较平缓,后两年有加速上升的趋势,特别是最后一年的增幅最大。尽管如此,我国省级财政透明度的整体水平依然很低,即使是得分最高的2013年,其平均得分也仅为31.40分,说明31个省份作为一个整体来看的话,只公开了全部调查信息中不到1/3的信息。

同期31个省份中,财政透明度排名前五位省份的平均得分分别为59.24分、43.75分、37.33分、35.87分和30.90分。数据显示,排名前列省份的透明度在这五年中并不是逐年提高的,它在2010年大幅下降,2011年以后逐年上升,其增幅也是在2013年达到最大。财政透明度排名后五位省份的平均得分分别为15.33分、16.65分、16.80分、16.85分和18.57分。总体来看,处在透明度低端的省份前四年的改进非常有限,基本上徘徊不前,最后一年有所改进,但幅度很小,透明度依然处在极低的水平上。

|

| 图 1 省级政府财政透明度平均得分及变化 |

综合五年的排名情况可以看出,我国各省份财政透明度的年度排名波动明显,各省份的年度排名几乎很少保持稳定(见表 1)。五年综合排名第一的是福建省。该省在2009年和2010年的年度排名中均列居首位,在2013年排名第二,是省级财政透明度的佼佼者。尽管如此,该省的财政透明度状况同样缺乏稳定性。2010年该省虽然继上年仍排名第一,但得分却由上年的62.66分下降为50.41分,2011年和2012年更是降至21分左右,排名则分别下降到第十五位和第十八位,到了2013年才重新回升到第二位。

| 省份 | 排名 | 名次变化 | 得分变异系数 | |||||||||

| 五年综合 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010年比 2009年 |

2011年比 2010年 |

2012年比 2011年 |

2013年比 2012年 |

值(%) | 排序 | |

| 福建 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 2 | 0 | -14 | -3 | 16 | 49.70 | 4 |

| 海南 | 2 | 28 | 9 | 25 | 5 | 1 | +19 | -16 | 20 | 4 | 73.21 | 1 |

| 新疆 | 3 | 21 | 29 | 1 | 4 | 3 | +8 | 28 | -3 | 1 | 45.47 | 5 |

| 内蒙古 | 4 | 2 | 18 | 3 | 3 | 22 | -16 | 15 | 0 | -19 | 34.53 | 8 |

| 河北 | 5 | 24 | 13 | 2 | 8 | 6 | +11 | 11 | -6 | 2 | 40.21 | 7 |

| 湖北 | 6 | 15 | 23 | 19 | 1 | 7 | -8 | 4 | 18 | -6 | 45.09 | 6 |

| 黑龙江 | 7 | 27 | 19 | 29 | 2 | 5 | +8 | -10 | 27 | -3 | 54.83 | 3 |

| 山东 | 8 | 14 | 2 | 10 | 6 | 10 | +12 | -8 | 4 | -4 | 23.65 | 12 |

| 北京 | 9 | 4 | 14 | 17 | 9 | 12 | -10 | -3 | 8 | -3 | 19.16 | 15 |

| 西藏 | 10 | 12 | 11 | 27 | 30 | 4 | +1 | -16 | -3 | 26 | 57.19 | 2 |

| 广西 | 11 | 23 | 7 | 24 | 7 | 8 | +16 | -17 | 17 | -1 | 34.49 | 9 |

| 上海 | 12 | 15 | 6 | 5 | 13 | 11 | +9 | 1 | -8 | 2 | 18.86 | 16 |

| 江苏 | 13 | 6 | 15 | 6 | 11 | 15 | -9 | 9 | -5 | -4 | 10.00 | 26 |

| 河南 | 14 | 9 | 12 | 14 | 21 | 9 | -3 | -2 | -7 | 12 | 29.60 | 10 |

| 广东 | 15 | 11 | 3 | 8 | 12 | 20 | +8 | -5 | -4 | -8 | 9.34 | 28 |

| 安徽 | 16 | 3 | 10 | 13 | 29 | 19 | +7 | -3 | -16 | 10 | 23.39 | 13 |

| 四川 | 17 | 8 | 8 | 9 | 20 | 23 | 0 | -1 | -11 | -3 | 7.64 | 29 |

| 湖南 | 18 | 18 | 4 | 7 | 2 | 28 | +14 | -3 | 5 | -26 | 12.98 | 23 |

| 江西 | 19 | 19 | 16 | 4 | 26 | 16 | +3 | 12 | -22 | 10 | 16.82 | 19 |

| 浙江 | 20 | 15 | 5 | 12 | 15 | 29 | +10 | -7 | -3 | -14 | 10.93 | 25 |

| 重庆 | 21 | 25 | 25 | 16 | 23 | 13 | 0 | 9 | -7 | 10 | 25.31 | 11 |

| 甘肃 | 22 | 30 | 21 | 22 | 10 | 14 | +9 | -1 | 12 | -4 | 22.79 | 14 |

| 辽宁 | 23 | 5 | 24 | 18 | 22 | 30 | -19 | 6 | -4 | -8 | 16.07 | 20 |

| 天津 | 24 | 7 | 20 | 21 | 19 | 21 | -13 | -1 | 2 | -2 | 7.21 | 30 |

| 陕西 | 25 | 20 | 27 | 11 | 16 | 25 | -7 | 16 | -5 | -9 | 10.95 | 24 |

| 云南 | 26 | 29 | 6 | 23 | 14 | 17 | +23 | -17 | 9 | -3 | 17.60 | 18 |

| 山西 | 27 | 22 | 17 | 20 | 28 | 27 | +5 | -3 | -8 | 1 | 6.32 | 31 |

| 青海 | 28 | 10 | 22 | 26 | 31 | 24 | -12 | -4 | -5 | 7 | 14.68 | 21 |

| 贵州 | 29 | 13 | 28 | 31 | 27 | 26 | -15 | -3 | 4 | 1 | 9.95 | 27 |

| 宁夏 | 30 | 26 | 31 | 30 | 24 | 18 | -5 | 1 | 6 | 6 | 17.89 | 17 |

| 吉林 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 0 | 2 | 3 | -6 | 13.15 | 22 |

| 注:资料来源于上海财经大学“中国财政透明度评估”项目组2009-2013年调查资料并经计算得到。 | ||||||||||||

综合排名第二的是海南省。在2013年省级财政透明度评估中,海南省表现得特别突出,获得了77.70的高分,是五年来各省年度得分中的最高纪录。海南省在财政透明度方面的进步无疑是最为显著的,但它的年度排名也是波动最大的。

此外,尽管综合排名靠后省份的年度排名也有变化,但相对于排名前列的省份来说,它们的波动相对要小。五年综合排名倒数第一的是吉林省,其年度排名分别是两次倒数第二,倒数第四、倒数第七和倒数第一各一次,年度之间尽管也有波动,但五年间有四年都是在最后五名的名单之中。类似的情况还有贵州、山西等排名靠后的省份。

为了准确展示各省份财政透明度的跨年度变化情况,我们还计算了各省份得分的变异系数指标。数据显示:海南省的变异系数最大,福建、新疆等综合排名前列省份的变异系数也较大,且排名前列;与此相反,山西省的这一指标最小,同时贵州等排名靠后省份的这一指标也较小且排名靠后。由此可见,综合排名前列省份财政透明度的年度排名波动更大。

(三) 省际间财政透明度差距较大,且呈现先缩小后扩大趋势从表 2可以看出,我国省际间财政透明度差距较大,且这一差距呈现先缩小后扩大的趋势。从2009年至2013年,年度得分最高省份与得分最低省份的差距分别为47.87分、35.04分、27.91分、31.01分与63.70分,各年度最高得分与最低得分的差距很大。特别是2013年,得分最高的海南省(77.70分)是得分最低的吉林省(14.00分)的5.55倍,其绝对差距高达63.70分。此外,为了更准确地反映出省际间财政透明度整体差距的变化趋势,我们也计算了变异系数指标,2009年至2013年该指标的值分别为48.96%、37.68%、32.88%、30.81%和43.21%,从中可以看出,我国省际间财政透明度整体差距在2009年至2012年呈现逐年缩小的趋势,但在2013年度,省际间财政透明度的整体差距又有较大的上升,仅次于2009年。由此可见,我国省际间财政透明度呈现出先“竞争”后“趋同”然后再“竞争”的现象。

| 年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 最高分 | 62.66 | 50.41 | 43.65 | 45.2 | 77.70 |

| 最低分 | 14.79 | 15.37 | 15.74 | 14.19 | 14.00 |

| 最高分与最低分之差 | 47.87 | 35.04 | 27.91 | 31.01 | 63.70 |

| 变异系数(%) | 48.96 | 37.68 | 32.88 | 30.81 | 43.21 |

| 注:数据来源于上海财经大学“中国财政透明度评估”项目组调查资料并经计算得到。 | |||||

财政信息公开需要法律法规制度的保障,与此相关的进展和不足是解释我国省级财政透明度如此变化的重要因素。

(一) 省级财政透明度逐年提高但整体水平依然很低的原因分析2008年5月1日起实施的《政府信息公开条例》(以下简称《条例》)无疑是推动我国政府信息公开的一个具有里程碑意义的文件。在该条例颁布之前,我国只有保密法和保密条例,因此,该条例的颁布与实施在法律上为政府信息公开奠定了基础,同时也为财政透明开拓了道路。《条例》第九条规定了行政机关应当主动公开的信息,其中规定了政府应重点公开的内容之一就是“财政预算、决算报告”。因此,我国省级政府财政透明度逐年提高与该条例的颁布和实施有直接关系。

省级政府财政透明度逐年提高与中央政府的示范和推动也密切相关。在《条例》实施的第二年,财政部在其官方网站上首次公布了经人大审议通过的中央财政预算。2010年1月,国务院下发了《关于做好政府信息依申请公开工作的意见》(以下简称国办《意见》),对依申请公开实践中的一些具体问题做出了规定。此后3月,财政部制定了《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(以下简称财政部《意见》),要求政府及其部门主动公开预算和决算,并积极推动部门预算公开。中央政府及各部委在以指导精神和意见推进财政信息公开的同时,自身也在实践财政透明,如财政部将中央财政预算表格公布在其门户网站上,中央各部委陆续公布其部门预算等。2011年,国务院要求细化中央财政总预算和总决算,同时推进中央部门预算和决算公开,并要求地方政府和有关部门比照中央做法,公开经同级人大或常委会审查批准的政府财政预算、决算。中央的示范和推动在一定程度上营造了有利于财政信息公开的环境氛围,这直接强化了地方公开财政信息的责任心,从而使它们对依申请公开给予应有的答复,同时也加强了主动公开财政信息的力度。

尽管如此,我国省级财政透明度的整体水平仍然很低,这一方面与《条例》本身的缺陷有关。如前所述,条例规定政府应重点公开的内容之一是“财政预算、决算报告”,但“报告”通常被理解为各级人代会上政府提交并宣读的那份文件。这样一份“报告”所提供的信息是很笼统、有限的。一些省级政府部门以此为由,拒绝提供除“报告”以外的其他财政信息,特别是具体的信息,从而使财政信息公开变成一种形式,这一点在我们的调查中亦得到证实。

省级财政透明度水平依然较低的另一个重要原因是《保密法》中的相关规定。旧《保密法》中涉及财政信息的保密事项是由国家保密部门牵头制定的《经济工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》来确定,根据这一规定,“各省、自治区、直辖市及计划单列市和省会城市年度预算、决算草案……”等都属于机密级事项。“历年国家财政、中央财政和各省、自治区、直辖市及计划单列市和省会城市财政明细统计资料”等属于秘密级事项。毫无疑问,这一国家秘密的界定过于宽泛,它是阻碍省级政府实现财政透明的最大因素。在《保密法》修订过程中,众多学者和人士对此提出了中肯的修改意见,然而,这些意见没有被采纳。2010年4月28日人大常委会通过了新的《保密法》,其中国家保密部门对省级政府财政预算中国家秘密事项的规定未做任何调整。这些情况是令人遗憾的,它不仅阻碍了以往的财政信息的公开,而且还会在未来产生很大的负面影响。

(二) 各省份年度排名波动明显及综合排名前列省份波动更大的原因各省份财政透明度年度排名波动明显,其直接原因是各省对财政信息公开申请的回复比较随意,从而导致在不同年份提供信息的数量不同。那么,究竟是何深层次原因致使各省对财政信息公开申请的回复比较随意呢?我们认为,其主要原因是缺乏法律法规制度的保证,从而使行政部门和行政人员的自由裁量权过大、随意性大,进而导致省级财政透明度时好时坏。

《条例》尽管规定了“财政预算、决算报告”是政府应重点公开的内容之一,但在此,预算公开只是“应当”,而不是“必须”。这就使得政府必须履行的基本职责在法律上变成了只是值得提倡的事项,合法与非法的界限退化为一种评优标准,失去了法律的属性,从而在很大程度上造成了省级政府对财政信息公开申请回复比较随意的现象。此外,《条例》对于所必须公开的财政信息的范围、详细程度等也缺乏明确的法律规定,从而造成同一省级政府在某一年度公开较多的信息,而在另一年度则公开较少的信息。

至于综合排名前列省份的年度排名为何波动更大,我们认为这在很大程度上是由财政信息公开的外部环境所致。由于财政信息的重要性以及目前仍然存在的财政管理等方面的缺陷,政府在财政信息公开上仍然心存顾虑,从而使得各地政府争先的意愿不强,领先者并不想保持领先地位或扩大领先优势,甚至害怕会“枪打出头鸟”,从而主动采取退缩行动。一些年度透明度领先的省份在之后的年度中往往会落后便是佐证。

而落后省份的财政透明度进步不明显除了有法律规定方面的缺陷外,我们认为,还有一个非常重要的原因是财政信息公开尚未纳入政府绩效考核的内容之中,这使得落后者缺乏上进心,甚至对自己的落后状态抱无所谓的态度,年复一年地安于落后。

需要说明的是,过去的五年一直在修订《预算法》,2014年8月,《预算法》被审议通过,其中预算公开条款是社会所关注的焦点之一。《预算法》中增加了预算公开的相关规定无疑是一个进步,但其在预算信息公开的完整性、详尽性等方面仍然没有明确的法律规定,并且还存在公开方式规定不当、对行政部门授权过大等问题,这些问题势必影响《预算法》的可操作性,从而阻碍省级财政透明化的进程。

(三) 省际间财政透明度差距先缩小后扩大的原因分析如前所述,我国省际间财政透明度差距呈现先缩小后扩大的趋势,那么,究竟是什么原因造成我国各省份在财政信息公开方面先竞争、后趋同、然后再竞争的现象呢?

我们认为,2008年《条例》开始实施后,由于对财政信息公开内容缺乏明确的法律规定性,从而导致各省级政府对财政信息公开的理解各不相同,在尚未获得中央政府对财政信息公开的统一指导下,各省级政府按照各自的理解和偏好来处理财政信息公开事宜。因此,在2009年的调查和评估中,有些省级政府如福建省等省份积极回应了我们的财政信息公开申请,并提供了比较详尽的信息,而有些省份则从头至尾对我们的财政信息公开申请未给予任何形式的回复,从而使2009年度省际间财政透明度呈现较大的差距。

2010年1月和3月,国办《意见》和财政部《意见》相继出台,尽管其目的是深化政府信息公开,但其中的某些规定事实上却不利于财政信息的进一步公开。如“各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开,各部门负责本部门预算、决算的公开”。这一规定使本应由财政部门统一公布的部门预算信息,由分散的各部门在不同的地点公布,其结果是造成财政信息的碎片化,大大增加了公众获取财政预算信息的时间与成本。又如“对一些要求公开项目较多的申请,可要求申请人按照‘一事一申请’原则对申请方式加以调整”。这一规定在概念上不清晰,给信息公开申请带来了很多不必要的麻烦,并且成为有关部门拒绝提供信息的一个借口。这些规定在很大程度上体现了中央政府对政府信息公开尤其是财政信息公开的谨慎和小心,这也在很大程度上影响到了省级政府,2011年各省级政府的回复率最低便是证明。此外,财政部《意见》在很大程度上还对预算信息的公开做了不恰当的限制,“一般预算收支预算表和一般预算收支决算表的收支项目按照《政府收支分类科目》的收入分类和支出功能分类基本编列到款级科目”①,类似这样的规定束缚了省级政府的手脚,由此导致了2010-2012年各省级政府在财政信息公开上的“趋同”现象。

①2014年公布的《预算法》规定:本级一般公共预算支出,按其功能分类应当编列到项;按其经济性质分类,基本支出应当编列到款。应该说,这一规定虽有所进步,但仍有不足。

尽管如此,信息公开已成为社会的一个共识,尤其是过去五年来,“公开”已经是社会政治生活中最常用的词汇。2012年,国务院办公厅发布了《2012年政府信息公开重点工作安排》,其中对省级政府财政信息公开提出了新的要求,如“各省(区、市)政府要按照要求,在普遍公开财政预算决算的基础上,推进省级政府部门公开部门预算和决算,并扩大范围,细化内容”。中央政府的新要求提高了各省级政府对财政信息公开工作的责任心,主要体现在2013年所有31个省级政府首次全部对我们的信息公开申请进行了回复。只不过一些省级政府如海南省和福建省等省份按照中央的要求给我们提供了比较详细的信息,而其他一些省份仍未提供任何实质信息,从而使省际间的透明度差距再次扩大。

三、省级财政透明度的提升路径从上述分析可以看出,当前我国省级财政透明度水平仍然较低,且各省级政府提高财政透明度的动力不足,究其主要原因是法律法规制度建设方面仍然存在一些问题。因此,要提升省级财政透明度,必须加强相关法规制度建设。

第一,修订现行不利于信息公开的法律法规。首先,应重新修订《保密法》,对省级财政信息中涉及国家秘密的范围做具体、明确的界定,应通过列举法来规定涉密财政信息,不列入的均属于公开的内容。其次,应提升《政府信息公开条例》的法律层次。目前实施的《政府信息公开条例》属于政府行政法规,法律阶次较低,当与《保密法》的规定发生冲突时,它必须服从《保密法》,从而在实践中不利于政府信息公开。因此,应提升《政府信息公开条例》的法律层次,并将“公开为原则,不公开为例外”写入法律。最后,应废除或修改与政府信息公开基本原则相抵触的各项规定。如国办《意见》中关于依申请公开的“相关性”标准、“内部管理信息”和“过程信息”不予公开的规定、“一事一申请”等规定,对此我们建议按照便利公众及时获取完全、详细信息的原则修改这些规定,否则政府信息公开进程势必受到影响。

第二,进一步明确《预算法》中有关预算公开的条款,确保真正实现财政透明。《预算法》中增加了预算公开的规定,如“政府的全部收支要纳入预算”、“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,应当在批准后20日内由本级政府财政部门向社会公开”等,但现有这些规定还不足以保证预算信息公开的完整性和详尽性。比如说“政府的全部收支”,政府是谁?是指政府机关还是指政府机关加上事业单位,或是其他范围,法律中尚未明确。此外,法律条款对预算公开的详细程度也没有做出明确的规定。对此,我们建议:预算必须公开,预算公开以保证公民和各级人民代表大会在预算全过程中行权履职的信息需要为原则;公开的预算信息应覆盖各级政府及其所属的所有行政、事业单位以及经营性机构的全部收入、支出、资产和负债;预算收入公开细化到目级科目,预算支出公开按功能分类细化到项级科目,按经济分类细化到款级科目,项目支出按项目公开,资产负债按规范的会计科目公开;各政府财政部门有责任公开总预算、本级预算以及所属的部门预算和单位预算信息。

第三,进一步加强中央政府的示范和推动作用,同时将财政透明纳入省级政府绩效考核体系。近年来,党中央、国务院对财政信息公开问题高度重视,前国务院总理温家宝多次就财政信息公开问题发表重要讲话,中央政府及各部委在推动财政信息公开的同时,自身也在践行财政透明,应该说,中央政府的示范和推动是省级政府财政透明度不断提高的重要原因,因此,为进一步提高省级财政透明度,应进一步加强中央政府的示范和推动作用。此外,针对省级政府透明度提升的动力不足的问题,我们认为,应根据我国国情,将财政透明纳入省级政府政绩考核体系,作为考核政府官员的重要内容之一。

*本文系上海财经大学“中国财政透明度调查”项目2009年度至2013年度调查情况的总结和分析,感谢蒋洪教授、刘小兵教授、邓淑莲教授、杨丹芳副教授、曾军平副教授与郑春荣副教授等为调查和评估所做的工作。

| [1] | 上海财经大学公共政策研究中心. 中国财政透明度报告[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2009 . |

| [2] | 中华人民共和国政府信息公开条例[OL].http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/tiaoli.html. |

| [3] | 国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作的意见[OL].http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/12/84/e379aee058099024b2140abad6a276bf_0.html. |

| [4] | 关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见[OL].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/2010nianwengao/wengaodi4qi/201006/t20100612_322613.html. |

| [5] | 中华人民共和国保守国家秘密法[OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2010-04/30/c_1264717.htm. |

| [6] | 中华人民共和国预算法(2014最新修正版)[M]. 北京:法律出版社,2014. |

| [7] | 邓淑莲. 中国省级政府财政信息公开的评估与分析[J].政治学研究,2012(5). |

| [8] | 肖鹏, 李燕. 预算透明:环境基础、动力机制与提升路径[J].财贸经济,2011(1). |

| [9] | 赵倩. 财政信息公开与财政透明度:理念、规则与国际经验[J].财贸经济,2009(11). |

| [10] | 温娇秀, 郑春荣, 曾军平. 中国省级财政透明度评估(2013)[J].上海财经大学学报,2013(3). |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17