2. 上海社会科学院 应用经济研究所,上海 200020

2. Institute of Applied Economics, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China

伴随交通和通讯技术的发展,城市间各类要素加速流动,推动区域空间关系网络化发展。城市间形成垂直与水平、互补与协作的复合关系,城市的竞争力不仅依赖于个体内部的属性因素,也取决于城市对外部资源的组织能力[1, 2]。在城市规模大小、地理邻近、行政边界等因素之外,区域研究还需关注经济、人口和交通等要素的紧密互动联系[3]。城市网络成为理解中国城市的重要视角,学者们从企业、交通、信息、知识等不同流视角分析城市空间结构与影响机制[4]。当前,以城市群为代表的区域空间组织形态,正成为中国区域协调发展战略的重要抓手,城市与区域的发展愈发依赖各种流交互作用联系[1]。剖析城市网络的空间结构特征及其影响机制,将有助于厘清城市之间互动规律,对优化资源配置,构建高质量经济发展格局具有重要现实意义。

空间结构特征上,城市网络研究从单一维度转向多维视角。借助大数据手段,学者们选取特定城际联系数据构建城市网络,使用空间分析技术、社会网络分析方法对多中心结构、层级体系、空间异质性等方面进行讨论,辨析城市网络空间结构与实体空间规模属性、邻近关系等方面的异同[5]。城市网络表现出空间异质性特征:网络联系能够跨越省域、城市群边界连接不同城市节点,形成了多重尺度嵌套的组织结构[6];网络中存在具有特殊职能的城市节点,在网络地位上表现出多样性和差异性,网络中心性成为等级体系下城市中心性的重要补充[1, 7]。城市网络研究中,单一视角的研究可能得到片面化的结果,多维视角的综合研究有助于理解区域互动格局 [8]。近年来逐渐有学者选择多维流视角进行对比,识别出不同流视角网络的相似性,以及空间组织模式、空间尺度性等方面的差异性[9, 10]。

拓扑结构的研究深化了城市网络复杂性特征的认知,城市网络的自组织性受到关注。地理学者们将城市抽象为节点,要素的流动作为边来构建拓扑层面的城市网络[11],引入复杂网络方法测度点度分布、最短路径、群集系数,识别出小世界性与无标度性特征[12],使用模体分析方法解析网络的群体关系特征[13, 14],通过社区探测方法解析城市网络腹地的区域性特征[15, 16]。拓扑结构成为理解中国城市网络组织逻辑的重要切入点[4],是实体空间分析的重要补充,共同塑造城市网络[17]。城市网络复杂性特征表明,联系的建立并非随机、独立,存在其他已有联系的影响;拓扑结构仅来源于城市网络系统内部,意味着城市网络的形成和发展可能存在内生动力,即自组织性[15, 16, 18]。例如,拥有网络地位优势的核心城市,更容易吸引其他城市与之建立联系,形成聚敛性或扩张性星型结构,体现出择优选择机制;具有相同密切伙伴的城市之间,更容易建立直接的网络联系,形成传递性或循环性三角形结构,体现出三角形闭合机制[5, 13-15]。

研究方法的演进,为直接检验城市网络自组织机制提供了技术手段。早期,学者们认为城市间联系具有独立性,使用引力模型对城市间联系强度进行建模[19],形成以地理距离、行政等级、市场规模等因素为主的研究范式[20]。之后,关注到城市间多样的相互作用,学者们引入二次指派程序(QAP)方法来分析影响因素,但仅能分析成对关系数据限制了其适用性[21]。近年来,随着城市网络的自组织性受到重视,学者们引入指数随机图模型(ERGM)和随机行动者模型(SAOM)方法来全面分析网络形成的外生和内生影响因素。其中,SAOM方法在核心行动者等多方面的假设要求,在城市网络研究中往往难以满足[17];ERGM方法是基于随机图概率可能性,对拓扑结构的局部构型建模来表征网络中的相互依赖性[22],已用于分析中国城市间人口流动[23]、企业组织[13, 24]、信息搜索[25]、贸易联系[26]、科研合作[5, 15]、快递物流[18]等多种网络,检验了自组织机制的显著作用。例如,周建平等使用ERGM模型验证了多种网络自组织效应推动快递物流网络结构复杂化[18];戴靓等使用加权ERGM模型检验了科研合作网络自组织自演化机制的显著作用[15]。

针对城市网络的影响机制,已有研究存在两点不足:一是侧重从外生影响因素,如城市属性、城际关系,来探讨对城际网络联系形成的影响,对城市网络中内生的自组织机制关注有限[5],这可能导致分析结论偏差[21];二是多维视角的研究侧重省域、城市群等局部地区[27],缺乏全国范围的审视,难以全面认识城市网络多尺度复杂特征背后的机理。因此,本文选择多维流视角,基于互联网大数据构建企业组织、信息关注和人口流动三种视角城市网络(以下简称企业网络、信息网络、人口网络),识别实体空间与拓扑结构的特征,使用ERGM模型定量检验外生影响因素和内生自组织机制的作用。本文的边际贡献在于:关注到中国区域间的巨大差异,选择全国范围地级以上行政单位作为研究对象;从三种流视角识别城市网络在实体空间与拓扑结构的复杂性特征;构建包含外生影响因素与内生自组织机制的分析框架,定量检验三种网络在影响机制上的异同。本文从不同流视角深化对城市自组织机制的认识,期望为区域协调发展政策的制定提供依据。

2 研究方法与研究数据 2.1 基于三种流视角的城市网络构建结合流动空间的实体性和虚拟性,本文选取企业流、人口流和信息流三种流视角构建城市网络。城市网络的本质是城市之间的经济联系,企业通过组织联系、区位策略参与到城市间经济联系的构建,企业关联网络隐含了城市间资本、信息、人员和产品等要素流动,是认识城市与区域联系的重要视角[1, 28]。人口流以实体空间关联为基础,通过人口实际流动来反映城市间设施联系、功能联系和连通度,体现出地理空间因素的显著影响[29]。信息流具有无边界性特点,有助于识别不同于实体空间的网络结构特征和联系的异质性特征[1],提高城际联系评价的准确性[29]。

参考已有研究思路[10],本文使用互联网大数据构建三种城市网络。①企业网络上,选择上市公司城际投资事件数据来表征城市间经济活动往来(避免能源、建筑等行业投资金额较大带来的偏差),将所有行业城际投资事件次数之和作为企业网络联系边权重。数据来自中投数据库(http://d.ocn.com.cn/investdb.html),将2017—2019年A股、新三板上市公司投资事件次数按城市汇总,上市公司总部城市与投资城市分别为来源城市和目标城市。②信息网络上,选择百度搜索指数来表征城市间信息搜索关注。这一指标体现城际信息资源辐射能力,具有明显的方向性,即城市A对B的关注并不一定等于B对A的关注,这种不对称性有助于挖掘城市性质与能级,反映赛博空间控制力[30]。数据来自百度指数网页(https://index.baidu.com),将自定义地域城市和关键词城市分别为来源城市和目标城市,获取2011—2021年537个星期的百度搜索指数,使用ICEEMDAN方法进行降噪处理,提取分解残差当年均值作为信息网络联系边权重。③人口网络上,选择百度迁徙3.0平台数据表征城市间人口流动。数据来自百度迁徙3.0平台(https://qianxi.baidu.com),获取自2020年1月10日起一周数据,根据每个城市迁入、迁出前100位联系的规模与占比,计算出城市间人口迁徙规模指数作为人口网络联系边权重,迁出、迁入城市分别为来源城市和目标城市。

本文研究对象为中国地级以上行政单元,以2019年行政区划为基础,结合数据覆盖情况最终确定336个行政单元(不含港澳台地区、三沙市)。考虑各个网络的不对称性,本文构建有向加权网络进行分析。

2.2 网络分析方法三种网络的基本特征如表 1所示。本文构建的三种网络中,信息网络、人口网络联系边数量大、密度高,网络简化具有必要性。按重要性筛选的“边去除”思路应用较为广泛,包括全局阈值和局部重要性两种方法[25]。在ERGM分析中,已有研究多选择全局阈值思路,按照全局位序或具体权重筛选样本网络[13, 14, 20, 26];也有研究结合全局阈值和局部重要性,同时考虑网络层级与个体主要联系方向[31]。为使三种网络简化后横向可比,本文结合全局重要性和局部重要性,筛选层级网络、优势流网络,合并形成样本网络。本文结合点度分布拟合分析、群集系数和最短路径长度指标,来识别网络的无标度性、小世界性特征。使用社区探测方法,将网络节点按照拓扑结构的联系密切程度进行聚类,划分出局部密集的小团体集合。基于模块度优化的Fast Unfolding算法,与其他算法相比在计算时间和模块化方面具有优势,通过Gephi软件中调整解析度值来最大化模块度值来获取社区划分结果。使用模体分析方法,解析表征群体关系和微观机制的局部连接模式,来识别网络生长发育过程中出现的规律,通过Python中NetworkX软件包实现。

| 表 1 三种城市网络的基本特征 Tab.1 Statistics of Three Urban Networks |

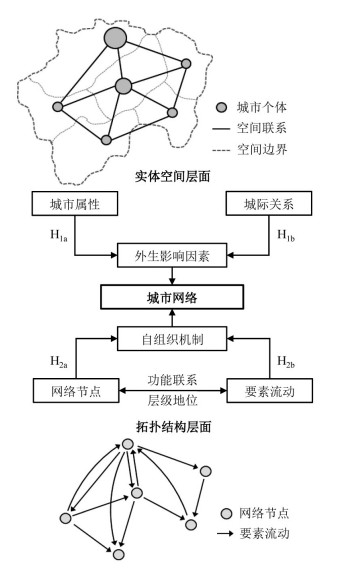

结合已有学者总结[32, 33],本文从外生影响因素与内生自组织机制两个方面来构建分析框架,如图 1所示。

|

图 1 城市网络影响机制的分析框架 Fig.1 Analytical Framework of Urban Network Influencing Mechanisms |

外生影响因素上,城市属性与城际关系是城市网络形成的基础。①城市属性因素上,城市的中心地位越高,意味着更多高等级功能、产品服务和更强设施连通,更易形成紧密经济联系。②城际关系效应中,本文选择两方面:一是地理邻近性,能降低企业之间沟通交流、信息搜寻的成本,降低市场中信息带来的风险不对称性,促进劳动力资源流动、中间品共享和知识溢出;二是制度邻近性,表现在行政管理、设施建设、市场制度方面相似度,使得范围内的经济溢出渠道更加通畅。

H1a:城市属性影响城市网络的形成,更高规模等级、经济发展水平之间的城市具有形成更多密切联系的倾向。

H1b:城际关系影响城市网络的形成,具有地理邻近性和制度邻近性的城市之间更易形成密切网络联系。

内生自组织机制上,除了显性的外生影响因素之外,城市还受到隐性的政治、知识和文化等要素的影响,表现为仅来源于网络关系的内部作用机制[15]。①网络节点的择优选择机制,即部分城市建立网络中“声望”地位,成为网络核心,其他城市由于对某些资源的依赖性,选择依附在这些城市周边,表现出路径依赖性。择优选择机制表现为节点性较强的城市“强者愈强”的过程,在拓扑结构中体现为建立星型结构的倾向。由于城市个体属性与网络节点地位的相关性,发送者、接收者效应以及趋异性同样体现出择优选择倾向[13, 14]。②要素流动的网络邻近机制,即地理距离成本约束减弱的背景下,城市仍需面对交易成本,倾向于选择那些已有直接或间接联系的城市作为对象。交易成本约束下,城市的发展机会依赖于网络中的可达性,拓扑结构中体现为建立二元互惠、三角形闭合等局部构型的倾向,是网络社区结构形成的重要基础[13]。

H2a:城市网络联系的形成受择优选择机制的作用,表现为建立星型结构的倾向。

H2b:城市网络联系的形成受网络邻近机制的作用,表现为建立二元互惠、三角形闭合构型的倾向。

2.3.2 模型变量设定城市属性指标上,参考已有研究[14, 16, 34]:①规模等级指标,选取常住人口(Pop)表征城市发展规模,行政等级(Adm)中划分直辖市、省会城市、一般城市三类;②发展水平指标,选取人均GDP(PGDP)表征经济发展水平,规模以上工业企业数量(Ent)、GDP二产比例(Sec)和三产比例(Thi)来衡量城市产业发展水平,知识密度指标(Kno,万人中科学研究和技术服务业人数与人均地方财政科学技术支出之积)衡量城市知识资本厚度水平,人均科研教育财政支出(Gfe)衡量城市公共服务设施建设水平;③设施建设指标,选取电信业务收入(Tel)反映城市信息基础设施建设水平,航空客运量(Pas)表征城市在远距离流动中的枢纽地位,高铁站点(Hsr)来体现城市在高铁网络的融入。

城际关系指标上:①地理邻近性通过地理距离(Dis)衡量,按照反地理距离一阶倒数设定;②制度邻近性,省界效应(Pro)同省为1、跨省为0,城市群效应(Reg)关注跨省的区域一体化政策,作为行政区划的补充,将京津冀城市群(一省两市)、长三角城市群(三省一市)、成渝城市群(一省一市)范围内的跨省联系设定为1、其他为0。

择优选择指标上,关注城市的网络节点性所形成的低层级与高层级联系特征,表现为基于出度的积极性(扩张性)或基于入度的流行性(聚敛性)星型结构。选择基于加权点度的高阶统计指标流行性(Gwidegree)和积极性(Gwodegree),系数显著为负则验证机制的存在[26]。

网络邻近指标上,关注网络已有联系对新联系形成的促进作用,表现为建立闭合关系:①二元关系上选择互惠性(Mutual)测度建立双向连接倾向;②三元关系上,传递性(Gwesp)从传递性角度,循环性(Ctriple)从有向循环角度衡量形成闭合三角形结构的倾向,这些变量也有助于避免模型退化、提升结论可靠性[35]。

此外,边(Edges)描述了随机生成网络边的概率,是基础变量。ERGM模型中变量类型、具体指标如表 2所示。

| 表 2 ERGM变量 Tab.2 Variables in ERGM |

ERGM的最新进展已支持多值权重网络进行分析,但需要基于目标网络设定参照分布[36],多用于单一流视角研究。本文需对三种网络构建统一的ERGM模型,选择传统二值ERGM模型进行分析,在稳健性检验中使用STERGM对信息网络的“形成”(formation)进行分析。ERGM模型检验中主要有伪极大似然估计法(MPLE)和马尔科夫链蒙特卡罗极大似然估计法(MCMCMLE)两种方法,为避免MCMCMLE方法可能导致的收敛失败、模型不稳定问题[17, 21, 24],本文在推导过程中同时使用两种方法进行估计,保证最终模型在MCMCMLE方法下收敛,并结合赤池信息准则(AIC)和贝叶斯信息量(BIC)两个检验值来判断模型拟合情况。针对模型变量共线性问题,最终模型结合模型收敛、拟合优度和显著性三方面进行确定[5]。

研究时间上,针对三种网络的ERGM分析时间点为2019年,稳健性检验中STERGM分析时间点为2013、2016和2019年。2013—2019年的社会经济数据主要来自《中国城市统计年鉴》,部分数据来自各省、市统计年鉴和统计公报,少量缺失数据使用同一省份类似地区均值进行替代。行政区划内高铁开通数据根据互联网公开数据更新、整理形成。各个指标按当年数据最大值占比进行标准化处理。

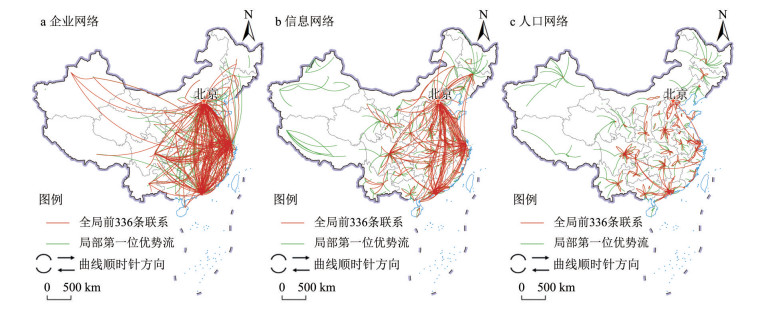

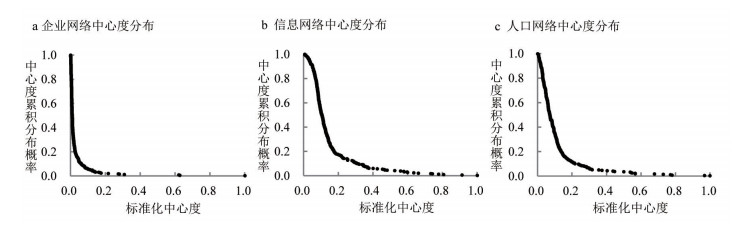

3 城市网络空间结构的特征事实 3.1 实体空间层面的空间异质性全局视角上,按照全局绝对重要性选取联系强度前336位的边构建层级网络。三种网络的层级网络均表现出“胡焕庸线”以东集聚、“钻石结构”的特征,京津冀、长三角、珠三角、成渝和长江中游五大国家级城市群内部和之间形成密切的要素流动,并对周边地区形成辐射带动作用,表现出层级高对低辐射的不对称性特点。其中,企业网络中北京、上海、深圳三个城市层级地位突出,人口网络存在更多省域和城市群内部、围绕核心城市的联系,信息网络则兼具全国尺度和省域城市群尺度联系的特点。局部视角上,选取每个城市第一位对外联系,共336条边构建优势流网络。优势流网络形成了对全国尺度下“胡焕庸线”以西地区和东北地区网络空间格局的补充,强化了在省域、城市群尺度下紧密围绕区域中心城市双向交互的刻画,尤其凸显了信息网络和人口网络中距离衰减和行政区划分隔的作用。综合全局与局部视角,城市网络表现出两种尺度下的空间组织模式,如图 2所示:全国范围内,选择与更高层级的中心城市建立长距离、跨界联系,体现出择优选择特征;在省域和城市群范围内,围绕区域中心城市的双向或多元交互联系,体现出地理和制度邻近特征。

|

图 2 三种城市网络空间结构 Fig.2 Structure Analysis of Three Urban Networks 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)1697,比例尺1:6000万)制作,底图无修改。 |

进一步使用社区探测方法,识别基于功能联系的城市腹地范围。企业网络、信息网络和人口网络分别划分出7个、6个和11个组团,如图 3所示,表现出两种腹地模式。一类是空间跨度大、相互交织的腹地模式,突出表现在企业网络,形成了围绕北京、上海、深圳等核心城市的社区组团,地理距离衰减弱,形成对省域和城市群边界的跨越。例如在企业网络中,成渝城市群大部分城市,江西省新余、宜春、萍乡三座城市,均进入京沪组团。另一类是地理邻近、蔓延扩散的腹地模式,突出表现在信息网络与人口网络,形成以京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群,以及其他省域、地区为主体的社区组团,具有显著地域邻近特征。这表明,在全球化、信息化背景下,企业能够在更大尺度空间构建生产网络,按“价值链”进行布局,推进城市间资金、信息、人才要素流动,促进跨地域边界的腹地形成;交通设施网络化发展下,地理距离的约束力减弱,城市不断扩大辐射影响范围,在更大区域中发挥“离心力” “向心力”,促进城际联系从地理邻近主导向跨行政边界的区域网络化发展转变。

|

图 3 三种城市网络社区探测分析结果 Fig.3 Results of Community Detection of Three Urban Networks 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)1697,比例尺1:6000万)制作,底图无修改。 |

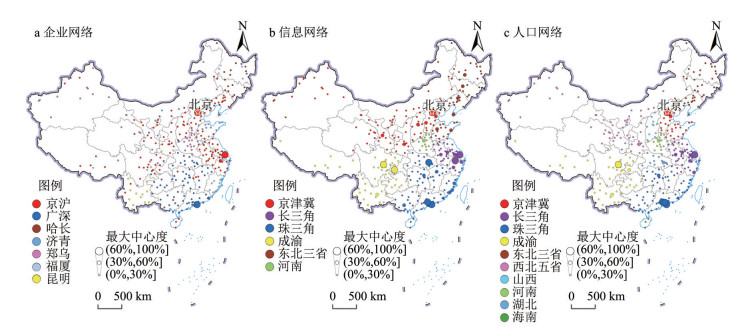

首先,对三种网络整体进行点度拟合分析,累积分布曲线如图 4所示。可以看到,三种网络的中心度均高度集中分布在核心城市。其中,企业网络更为陡峭,突出北京、深圳、上海三大核心;信息网络和人口网络的曲线相对平缓,表现出一线、新一线和其他区域中心城市的多中心结构。拟合结果上:企业网络表现出无标度网络特点,反映出企业总部、各类关键资源高度集中在少数核心城市;人口网络的点度拟合呈现指数分布,与随机网络相比具有相近的平均路径长度(1.38对1.38)和更高的平均聚类系数(0.707对0.617),表现出小世界性,网络组团集聚式发展;信息网络相对分化,兼具全局视角的无标度性和局部视角的小世界性,体现出在两种尺度下信息流动的“本地嗡鸣—全球管道”[25]。

|

图 4 三种城市网络中心度累积分布曲线 Fig.4 Scatter Plot for Centrality Cumulative Distribution of Three Urban Networks |

然后,通过网络简化筛选样本网络,进行模体分析。综合网络密度和计算复杂度,选取全局前3360位和局部每个城市前10位,合并后二值处理(企业网络密度较低,选择所有联系进入)。三元组模体中,对应ERGM模型的自组织机制,选择021D、021U识别扩张性和聚敛性星型,102、030T、030C识别出二元互惠、传递性和循环性闭合三角形,统计结果见表 3和表 4。从空间范围来看,二元互惠构型是省域范围内、地理邻近区域中最重要的互动模式,突出表现在信息网络和人口网络。随着联系范围跨越省域,向城市群内部和城市群外部拓展,三角形构型和星型构型开始占据主导。在跨省、跨城市群的比例上,传递性三角形在三种网络中均在80% 以上,循环性三角形占比超过95%(主要见于企业网络),扩张性和聚敛性星型则接近或超过70%(前10位城市平均辐射距离基本在600 km以上)。例如,人口网络、信息网络中,长三角城市群内城市通过传递性构型向西辐射到湖北、江西,珠三角城市群的影响范围通过传递性构型扩大到湖南、江西、广西等地区。从核心城市来看,区域中心城市在两种星型构型中地位突出,聚敛性星型前10位城市中还存在部分规模属性不突出的城市,如企业网络中的伊犁、九江,信息网络中的中山、甘孜,人口网络中的周口、上饶等。总体而言,随着空间范围从实体空间邻近向跨越距离边界转变,城市网络表现出从二元双向关系转向多元交互关系的趋势,部分特色城市能够依托网络联系实现网络地位的崛起,自组织机制是城市跨越实体空间发展的重要驱动力。

| 表 3 三种城市网络局部构型的空间范围统计 Tab.3 Spatial Extent Statistics for Local Configurations of Three Urban Networks |

| 表 4 三种城市网络扩张性星型与聚敛性星型统计(前10位) Tab.4 Statistics of 021D and 021U of Three Urban Networks (Top 10 Cities) |

最终模型分析结果如表 5所示。在各个模型中,边Edges系数显著为负,说明给定其他情况下网络新增一条联系概率(相对于不形成联系的优势率)小于0.01,三种城市网络并非随机网络。在拟合优度检验上,使用ERGM模型中GOF模块,选取加权入度、共享边伙伴、最短路径距离和模型统计量四个方面来比较观测网络与模拟网络的差异。三种城市网络中前三方面黑色实线所代表的观测网络特征值与散点所代表的模拟网络中点之间均呈现较高的相关性,在模型统计量方面不同网络的控制变量存在差异,表明ERGM形成的模拟网络能够较好地解释观测网络。在稳健性检验上,本文选取三种思路:①调整样本网络的筛选阈值,信息网络和人口网络按照绝对重要性前1008位,相对重要性每个节点对外联系前3位重新筛选二值样本网络;②加入网络嵌入性指标,考虑三种流视角下城市网络之间存在显著正向的相关性(三种网络QAP相关系数在0.36—0.41之间,0.01水平显著),将另外两个网络作为网络协变量纳入总体模型和扩展模型进行分析;③使用动态分析模型,使用STERGM模型对信息网络2013、2016和2019年三个时间点之间的网络演变进行分析。三种检验思路的分析结果均验证本文结论的稳健性。限于文章篇幅,具体过程未作展示。

| 表 5 三种城市网络ERGM回归结果 Tab.5 Parameter Estimation Results of ERGMs of Three Urban Networks |

对三个网络的影响因素回归结果进行整理,如表 6所示。

| 表 6 三种城市网络的影响机制 Tab.6 Influencing Mechanisms of Three Urban Networks |

城市属性上,显著的趋同性、趋异性和发送者效应验证了假设H1a,也从外生影响因素验证了H2a的择优选择机制。城际关系上,显著的地理距离、省界效应、城市群效应验证了假设H1b。城市网络同样具有地方空间等级体系背后的机理,经济、行政和产业等方面优势能转化为网络地位,塑造网络核心[13, 24]。值得注意:人口网络的趋异性表现出基于地方空间的商品流特性,而企业网络、信息网络的趋同性说明资本流动、信息关注的相互作用不局限在互补性,是在更大范围寻求同类性;信息网络的实体空间邻近、省会城市突出的特点,说明虚拟的信息搜索是现实经济社会活动的投影;企业网络表现出的省域边界分隔,表明企业能在更大范围内组织生产链条,但仍存在“行政区经济”的显著影响。这些差异说明多维流视角研究具有重要意义。

择优选择机制上,显著的流行性、积极性验证了H2a假设。网络邻近机制中,显著的互惠性、传递性、传递性验证了H2b假设。这与已有研究关于城市网络存在互惠性与传递性[5, 13, 24]、企业网络中存在循环性[13]、人口网络中排斥循环性[37]的结论相一致,从多维视角验证了城市网络中自组织机制的显著作用。一方面,城市网络中存在其他相对隐性且难以完全测度的关键资源,例如产业关键技术、社会关系资本和自然人文资源等。这些要素在更为广阔的范围内发挥吸引力和辐射力,形成前文识别出的伊犁、甘孜、周口等规模等级地位较弱但具有流行性的特色节点,也阐释了“浙江金华、中国永康、亚洲横店、世界义乌”现象背后的形成机理。企业网络中的积极性说明,部分专业城市能够依托关键资源优势,在更大范围内根据价值链环节进行对外辐射。这回应了城市中心性与城市体系权力格局的讨论,既存在城市传统优势向网络中的层级地位的转化,也存在关键资源推动专业性城市的崛起。另一方面,交易成本约束下,城市会根据网络可达性选择“伙伴的伙伴”。城市中各类活动主体不仅面对距离成本、制度成本,还面对信息搜寻和不确定性等交易成本,倾向于在网络社区组团中选择关系接收者,类似社交网络中“朋友的朋友是朋友”机制[37]。随着要素流动的空间范围扩大,城市倾向于选择拥有间接网络联系的对象,通过从二元向三元关系转变,推动城际关系从开放向闭合的演进,来扩大自身网络腹地范围,这一过程在长三角地区尤为突出[15]。例如,随着高铁开通、区位条件改善,上饶通过传递性构型与长三角城市群的南京、苏州、宁波、温州形成紧密的被辐射关系,进而对接和融入长三角一体化发展。此外,企业网络识别出三种网络邻近机制,说明企业主体要面对强烈不确定性,选择更多途径来实现网络组团内部关键资源的交换共享[13]。例如,根据模体分析识别出常州、台州、芜湖三个城市形成了汽车装备制造业的循环性投资联系,绍兴、温州、南京三个城市形成了生物医药产业的循环性投资联系。

5 结论与启示(1)城市网络在实体空间格局上具有空间异质性,形成全国范围择优选择以及省域、城市群范围地域邻近两种尺度空间结构特征。三种城市网络表现出“胡焕庸线”以东集聚的“钻石结构”的总体框架,以及省域、城市群层面围绕区域中心城市双向交互的特点。根据社区探测,三种网络表现出空间跨度大、相互交织以及地理邻近、蔓延扩散两种腹地模式。综合全局重要性与局部重要性两种视角具有重要意义。

(2)城市网络在拓扑结构上表现出无标度和小世界特点,表征自组织机制的局部构型在不同空间范围发挥作用。企业网络表现出无标度网络特点,人口网络体现出小世界网络特点,信息网络兼具两种网络特征。随着空间范围扩大,三角形和星型构型发挥主导作用,推动城市网络向更加复杂的交互结构演化。城市网络中存在相互依赖性,需重视自组织机制的作用。

(3)城市网络是外生影响因素与内生自组织机制共同作用的结果,外生的城市属性效应、城际关系效应,内生的择优选择机制、网络邻近机制共同促进网络的形成。城市属性的趋同性、趋异性、发送者效应,城际关系的地理邻近性、制度邻近性,显著促进了城市网络联系的形成。择优选择机制中的流行性,网络邻近机制中的互惠性、传递性,验证了城市网络中自组织机制的显著作用。

本文形成三点政策启示。第一,双向互惠是省域、城市群内核心城市辐射带动外围城市的关键路径,应进一步引导和优化产业、交通、公共服务、文化旅游等各类资源在区域内的布局,可通过“双向飞地”模式强化借用规模效应,促进区域中心城市与邻近地区的互动。第二,传递性机制是城际联系向外围地区拓展、开放关系向闭合关系演化的重要途径,应充分发挥层级相近、网络邻近对城际互动的促进作用,构建跨省、跨城市群的合作通道和平台,例如长三角G60科创走廊,强化围绕省域、城市群的跨区域合作模式。第三,择优选择机制是特色城市崛起的重要驱动力,要关注外围中小城市、部分特色城市的发展路径,强化落后梯队城市对关键资源的获取、利用能力,避免“低端锁定”,通过产业有序转移、园区合作共建等形式,优化资源配置,缩小区域发展差距。

城市复杂系统的影响机制是一个复杂的研究课题,本文尝试选取三种流视角进行探索,存在一定不足和局限性。研究数据上,本文构建的三种网络在时间跨度、样本覆盖性、样本数量等方面存在差异;三种流视角数据的代表性有限,仅能在一定程度反映城市间资本、人口、信息要素流动;基于海量个体聚合而成的互联网大数据,其背后生成机制也需进一步明确。研究方法上,本文的网络简化思路是基于结构性模型,使用的二值ERGM,可能导致不同程度的信息损失和偏误;复杂网络分析方法,在城市网络研究领域的适用性仍在讨论。未来,可结合其他维度视角数据、具体城市案例来完善分析工作,进一步探讨城市网络的自组织机制。

| [1] |

王士君, 廉超, 赵梓渝. 从中心地到城市网络: 中国城镇体系研究的理论转变[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 64-74. [Wang Shijun, Lian Chao, Zhao Ziyu. From central place to city network: A theoretical change in China's urban system study[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 64-74.] |

| [2] |

杨亮洁, 杨晓蓉, 杨永春. 城市内生竞争力与外生竞争力耦合协调研究——以成渝城市群为例[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 76-86. [Yang Liangjie, Yang Xiaorong, Yang Yongchun. Coupling coordination study between endogenous and exogenous competitiveness of ChengduChongqing urban agglomeration[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 76-86. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.06.009] |

| [3] |

Fang C L, Yu D L. Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 162: 126-136. DOI:10.1016/j.landurbplan.2017.02.014 |

| [4] |

潘峰华, 方成, 李仙德. 中国城市网络研究评述与展望[J]. 地理科学, 2019, 39(7): 1093-1101. [Pan Fenghua, Fang Cheng, Li Xiande. The progress and prospect of research on Chinese city network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(7): 1093-1101.] |

| [5] |

戴靓, 曹湛, 马海涛, 等. 中国城市知识合作网络结构演化的影响机制[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 334-350. [Dai Liang, Cao Zhan, Ma Haitao, et al. The influencing mechanisms of evolving structures of China's intercity knowledge collaboration networks[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 334-350.] |

| [6] |

郭建科, 刘晓扬, 韩增林, 等. 高铁流与信息流在推动环渤海地区城市跨界网络演化中的区别与联系[J]. 人文地理, 2024, 39(1): 130-141. [Guo Jianke, Liu Xiaoyang, Han Zenglin, et al. The differences and connections between high-speed rail flow and information flow in promoting the evolution of urban cross-border networks in the Bohai rim region[J]. Human Geography, 2024, 39(1): 130-141. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.01.014] |

| [7] |

赵群毅. 全球化背景下的城市中心性: 概念、测量与应用[J]. 城市发展研究, 2009, 16(4): 76-82. [Zhao Qunyi. Debate on urban centrality under the globalization: Concept, measures, and application[J]. Urban Development Studies, 2009, 16(4): 76-82.] |

| [8] |

胡国建, 陈传明, 金星星, 等. 中国城市体系网络化研究[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 681-693. [Hu Guojian, Chen Chuanming, Jing Xingxing, et al. Research progress of networking of urban systems in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 681-693.] |

| [9] |

魏石梅, 潘竟虎. 中国地级及以上城市网络结构韧性测度[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1394-1407. [Wei Shimei, Pan Jinghu. Network structure resilience of cities at the prefecture level and above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1394-1407.] |

| [10] |

安頔, 胡映洁, 万勇. 中国城市网络关联与经济增长溢出效应——基于大数据与网络分析方法的研究[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2465-2481. [An Di, Hu Yingjie, Wan Yong. Urban network association and spillover effects of economic growth in China: A study based on big data and network analysis[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2465-2481.] |

| [11] |

Derudder B. Network analysis of 'urban systems': Potential, challenges, and pitfalls[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2021, 112(4): 404-420. DOI:10.1111/tesg.12392 |

| [12] |

吴康, 方创琳, 赵渺希. 中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征[J]. 地理研究, 2015, 34(4): 711-728. [Wu Kang, Fang Chuanglin, Zhao Miaoxi. The spatial organization and structure complexity of Chinese intercity networks[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 711-728.] |

| [13] |

盛科荣, 张红霞, 赵超越. 中国城市网络关联格局的影响因素分析——基于电子信息企业网络的视角[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1030-1044. [Sheng Kerong, Zhang Hongxia, Zhao Chaoyue. Determinants of the urban spatial network in China: An analysis through the lens of corporate networks within electronic information industry[J]. Geographical Research, 2019, 38(5): 1030-1044.] |

| [14] |

盛科荣, 王云靓, 樊杰. 中国城市网络空间结构的演化特征及机理研究——基于上市公司500强企业网络视角[J]. 经济地理, 2019, 39(11): 84-93. [Sheng Kerong, Wang Yunjing, Fan Jie. Dynamics and mechanisms of the spatial structure of urban network in China: A study based on the corporate networks of top 500 public companies[J]. Economic Geography, 2019, 39(11): 84-93.] |

| [15] |

戴靓, 刘承良, 王嵩, 等. 长三角城市科研合作的邻近性与自组织性[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2499-2515. [Dai Liang, Liu Chengliang, Wang Song, et al. Proximity and self-organizing mechanisms underlying scientific collaboration of cities in the Yangtze River delta[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2499-2515.] |

| [16] |

盛科荣, 杨雨, 张红霞. 中国城市网络的凝聚子群及影响因素研究[J]. 地理研究, 2019, 38(11): 2639-2652. [Sheng Kerong, Yang Yu, Zhang Hongxia. Cohesive subgroups and underlying factors in the urban network in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(11): 2639-2652.] |

| [17] |

Dai L, Derudder B, Liu X J. Generative network models for simulating urban networks, the case of intercity transport network in Southeast Asia[J]. Cybergeo: European Journal of Geography, 2016. DOI:10.4000/cybergeo.27734 |

| [18] |

周建平, 刘程军, 徐维祥, 等. 电子商务背景下快递企业物流网络结构及自组织效应——以中通快递为例[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 103-112. [Zhou Jianping, Liu Chengjun, Xu Weixiang, et al. Logistics network structure of express delivery companies and their selforganization effect under the background of e-commerce: Taking ZTO express as an example[J]. Economic Geography, 2021, 41(2): 103-112.] |

| [19] |

古恒宇, 沈体雁, 刘子亮, 等. 基于空间滤波方法的中国省际人口迁移驱动因素[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 222-237. [Gu hengyu, Shen Tiyan, Liu Ziliang, et al. Driving mechanism of interprovincial population migration flows in China based on spatial filtering[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 222-237.] |

| [20] |

刘清, 蒋小荣. 关系依赖如何影响全球化城市网络的生长发育——以苹果手机供应商为例[J]. 干旱区地理, 2022, 45(1): 310-324. [Liu Qing, Jiang Xiaorong. How does relationship dependence affect the spatial growth of globalizing city networks: A case of iPhone's suppliers[J]. Arid Land Geography, 2022, 45(1): 310-324.] |

| [21] |

Broekel T, Balland P A, Burger M, et al. Modeling knowledge networks in economic geography: A discussion of four empirical strategies[J]. The Annals of Regional Science, 2014, 53(2): 423-452. DOI:10.1007/s00168-014-0616-2 |

| [22] |

Block P, Stadtfeld C, Snijders T A B. Forms of dependence: Comparing SAOMs and ERGMs from basic principles[J]. Sociological Methods & Research, 2019, 48(1): 202-239. |

| [23] |

施响, 王士君, 王冬艳, 等. 中国市域间日常人口流动特征及影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(11): 1889-1899. [Shi Xiang, Wang Shijun, Wang Dongyan, et al. Characteristics and influencing factors of daily population flow among cities in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(11): 1889-1899.] |

| [24] |

Liu X J, Derudder B, Liu Y L. Regional geographies of intercity corporate networks: The use of exponential random graph models to assess regional network-formation[J]. Papers in Regional Science, 2015, 94(1): 109-126. |

| [25] |

戴靓, 王瑞霖, 曹湛, 等. 中国城市信息网络的主干结构与影响机制[J]. 人文地理, 2024, 39(3): 113-122. [Dai Liang, Wang Ruilin, Cao Zhan, et al. The influencing mechanism and backbone structure of China's intercity information network[J]. Human Geography, 2024, 39(3): 113-122. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.03.012] |

| [26] |

刘林青, 闫小斐, 杨理斯, 等. 国际贸易依赖网络的演化及内生机制研究[J]. 中国工业经济, 2021(2): 98-116. [Liu Linqing, Yan Xiaofei, Yang Lisi, et al. Research on the evolution and endogenous mechanism of international trade dependence network[J]. China Industrial Economics, 2021(2): 98-116.] |

| [27] |

Zhang W Y, Derudder B, Wang J H, et al. An analysis of the determinants of the multiplex urban networks in the Yangtze River delta[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2020, 111(2): 117-133. |

| [28] |

Pan F H, Bi W K, Lenzer J, et al. Mapping urban networks through inter-firm service relationships: The case of China[J]. Urban Studies, 2017, 54(16): 3639-3654. |

| [29] |

Xu Y S, Zhang H P, Li Z H, et al. Integration of migration and attention flow data to reveal association of virtual-real dual intercity network structure[J]. Cities, 2023, 143: 104614. DOI:10.1016/j.cities.2023.104614 |

| [30] |

戴靓, 纪宇凡, 邵蕊, 等. 长三角赛博空间信息流动的方向性与层级性[J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(9): 2070-2078. [Dai Liang, Ji Yufan, Shao Rui, et al. Direction and hierarchy of intercity information flows in cyberspace of Yangtze River delta region[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021, 30(9): 2070-2078.] |

| [31] |

侯传璐, 覃成林. 中国省际贸易网络的特征及影响因素——基于铁路货运流量数据及指数随机图模型的分析[J]. 财贸经济, 2019, 40(3): 116-129. [Hou Chuanlu, Qin Chenglin. Features and influence factors of inter-provincial trade network in China[J]. Finance & Trade Economics, 2019, 40(3): 116-129.] |

| [32] |

Lusher D, Koskinen J, Robins G. Exponential Random Graph Models for Social Networks: Theory, Methods, and Applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013: 23-28.

|

| [33] |

Schaefer D R, Marcum C S. Modeling network dynamics[M]// Light R, Moody J. The Oxford Handbook of Social Networks. New York: Oxford University Press, 2020: 254-287.

|

| [34] |

Zhang W L, Chong Z H, Li X J, et al. Spatial patterns and determinant factors of population flow networks in China: Analysis on Tencent location big data[J]. Cities, 2020, 99: 102640. DOI:10.1016/j.cities.2020.102640 |

| [35] |

刘林青, 陈紫若. 中国优势产业组合的动态演化机制研究——基于TERGM的实证分析[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(11): 70-78. [Liu Linqing, Chen Ziruo. The mechanism research on dynamic evolution of China's advantageous industry portfolio: An empirical analysis based on TERGM[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2020, 37(11): 70-78.] |

| [36] |

孙宇, 彭树远. 长三角城市创新网络凝聚子群发育机制研究——基于多值ERGM[J]. 经济地理, 2021, 41(9): 22-30. [Sun Yu, Peng Shuyuan. Development mechanism of cohesive subgroups' urban innovation networks in the Yangtze River delta: Based on the valued ERGM[J]. Economic Geography, 2021, 41(9): 22-30.] |

| [37] |

Windzio M. The network of global migration 1990—2013: Using ERGMs to test theories of migration between countries[J]. Social Networks, 2018, 53: 20-29. DOI:10.1016/j.socnet.2017.08.006 |