2. 南京大学 建筑与城市规划学院,南京 210093;

3. 天津大学 建筑学院,天津 300072

2. School of Architecture and Urban Planning, Nanjing University, Nanjing 210093, China;

3. School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072, China

创新是形成新质生产力、实现经济高质量发展的本质动力源。面对新的国际国内发展环境和实现“中国式现代化”的新要求,“创新驱动”已经成为我国在新发展阶段的重要国家战略。从城市层面来看,作为国家经济发展的核心载体,城市不仅是各类创新要素集聚的平台,更是落实创新驱动发展战略的基本单元。这其中,主动谋划、建设一系列的城市创新空间是各级政府参与“创新锦标赛”、塑造核心竞争力的重要举措[1]。在这一总体背景下,把握城市创新空间的演化规律、发掘其内在组构逻辑,是实际而迫切的议题。

自熊彼特创新理论问世以来,创新范式经历了从熊彼特式创新到新熊彼特式创新、后熊彼特式创新的两轮转型[2]。在后熊彼特创新时代,绝大部分创新不再是单一企业、部门的“单打独斗”,而是更加强调创新合作和“网络化”的组织模式。学者的研究指出,基于溢出效应和学习效应的主体间互动是激发创新活动的有效途径[3];创新网络的培育和发展因而成为锚定城市创新空间、塑造城市创新环境的重要因素[4]。与之相应,在传统的等级范式[5, 6]、集聚范式[7-9]之外,网络范式的相关研究开始出现,为探析创新活动的空间规律提供了新思路。

然而,在既有网络范式的相关研究中,学者们多视城市为网络中的节点,基于企业投资[10]、总部—分支[11]、论文合作[12]、联合专利[3]、专利权转移[13]等指标表征城市间的创新合作关系,并据此展开对区域创新网络的探究。从研究内容上来看,主要聚焦于网络结构、演化趋势与驱动机制三个方面。网络结构方面,在聚焦于网络结构的等级特征进行考察之外,既有研究还注意到了网络联系的“多尺度”特征[14, 15];演化趋势方面,有学者从创新网络整体格局、创新中心城市及其辐射能力的变动等方面揭示了京津冀城市群[16]、广东省[17]等地区创新网络的演化特征;驱动机制方面,除了关注高校(科研机构)与创新企业等创新主体的网络组织作用[18],学者们也关注多维邻近性对创新网络的塑造作用,实证了网络演化的多维邻近性机制[19]。近年来,一些学者逐渐关注到创新网络的类型学问题,区分了创新网络的不同模式。如借鉴Bathelt等构建的“本地蜂鸣—全球管道”(Local Buzz-global Pipeline)模型[20],有研究按照“蜂鸣”和“管道”的组合特征将区域创新网络中的城市划分为网络型、外向型、孤岛型、内向型4类[21-23];另一些研究则进一步考察了网络联系的多维特征,并根据网络地位和网络能力的相互组合辨析了吸收型、门户型、回避型、边缘型四种不同类型的创新区域[24, 25]。

可以看到,这些研究主要集中在国家、城市群、都市圈等宏观区域尺度,对城市内部创新网络的解析较少,城市创新空间的创新网络更是少有研究关注。仅就笔者阅读所及,在以创新主体为节点的研究中,目前仅有一些学者围绕具体城市创新网络的拓扑结构特征展开描述[26],尚未有针对城市创新空间网络类型的相关研究。然而,城市创新空间是创新活动发生的关键区域;而从网络视角把握城市创新空间的演化规律,有利于深入探析城市创新空间的内在组构逻辑。基于此,本文选取南京为案例城市,以城市创新空间为研究对象,从尺度类型和组织类型两个层面展开网络视角下南京市创新空间的类型考察,进而剖析造成城市创新空间网络类型特征差异的机制,以期丰富创新网络的相关研究,并为城市创新空间的规划与治理实践提供理论支撑。本文的边际贡献在于:第一,突破了过去文献中以城市(区县)为单元开展的区域创新网络研究,将网络范式的研究下沉到具体城市创新空间这一更精细尺度,以实现对创新空间的细腻刻画;第二,不同于过去文献中多停留在空间上的分析,本文从微观主体视角出发,探究创新网络形成的过程和机理,以形成对创新结网规律的更深刻的解释。

2 研究区域、数据与研究方法 2.1 研究区域概况作为首批国家创新型试点城市,南京市是我国科教资源最丰富和创新活动最为活跃的城市之一;且南京市政府高度重视创新型经济的发展,始终将“创新战略”作为城市建设的重点,并在“十四五”规划中提出聚力建设“高质量发展的全球创新城市”。得益于良好的创新基础和持续的政策支持,近年来南京市创新主体数量倍增,创新空间开始大量涌现。本文选取南京市为实证地区,具体研究范围为南京市全域,研究区域总面积6587.02 km2。

2.2 数据选取与处理借鉴相关研究[27, 28],本文选取专利申请数据表征创新活动①,并基于“佰腾网”数据平台采集申请人地址位于南京市的专利申请数据。在分析时间的选取上,由于单一年份的专利申请数据可能存在偶然性,参考之前学者的做法[29, 30],以连续3年为一个分析周期;并综合考虑南京市的创新发展阶段:2009年南京市入选国家创新型城市建设名单,2014年国务院同意支持苏南建设国家自主创新示范区。因此,最终选取2009—2011年、2014—2016年、2019— 2021年3个时间段,对不同时期的南京市创新空间进行考察。经清洗、筛选后,最终得到496071条专利申请数据,其中联合专利申请数据37086条。

2.3 研究方法 2.3.1 创新空间识别方法在针对城市创新空间具体范围的划定中,本文借鉴经济合作与发展组织(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)划定“功能性城市区”(Func‐ tional Urban Area, FUA)时采用的方法[31],即通过在网格单元中筛选热点栅格进行具体空间的划定。与此同时,参考相关研究中地理网格的尺度划分标准[32, 33],最终确定1 km2(1 km×1 km)为研究的基本单元。具体操作中,为了更为精准的划定1 km2的范围,进一步选取500 m作为网格的划分单位,并以连续4个网格相接作为城市创新空间的判定标准。

简要而言,本文对数据进行以下分步处理:①在南京市域范围内建立500m×500m的网格,并统计每个网格内的专利申请数量②;②借助“热点分析”(Getis-ord Gi*)工具针对每个网格的专利申请数量进行计算,得出90%、95%、99%三个置信水平下的创新空间单元;③剔除专利申请件数为0值的网格,并筛选出邻接网格数量不小于4个的区域,将其确定为城市创新空间。根据上述方法,本文最终识别出3个时间段内的南京市创新空间分别为16个、35个、56个。

2.3.2 创新网络构建方法在识别具体城市创新空间的基础上,本文运用联合专利申请数据中的合作关系信息实现创新网络的构建。由于“佰腾网”的专利申请人地址中仅显示第一申请人的地址,因此本文进一步借助“企查查”软件,依据其余申请人的名称查询其详细地址,并借助ArcGIS软件将对应的创新合作OD连线“落点”在数字地图上。具体来看,操作步骤如下:①导出3个分析时段内申请人为2个及以上的专利申请数据;②对存在3个及以上申请人的专利申请数据,采取两两交叉的方式,形成两两结对③;③剔除包含申请人类型为“个人”的合作关系④与结对双方均不位于南京市内的数据。根据上述方法,最终得到2019—2021年的合作关系36263条,2014—2016年的合作关系16848条,2009—2011年的合作关系3566条。

在此基础上,利用Python在ArcGIS中实现创新合作OD连线数据的空间筛选,提取位于识别出城市创新空间内的合作关系(至少一个申请人位于城市创新空间内);并借助Gephi软件,逐一对识别出的城市创新空间的创新合作关系进行网络构建⑤。

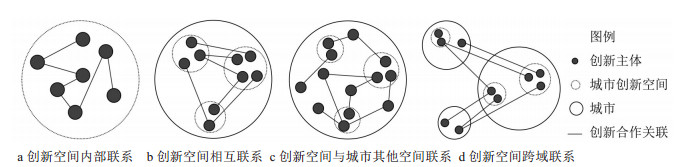

3 南京市创新空间的网络尺度类型及其演化特征 3.1 分类标准创新网络具有多尺度特征,对于城市创新空间而言,同样如此。具体而言,可以将城市创新空间内产生的创新合作关联分为创新空间内部联系、创新空间相互联系、创新空间与城市其他空间联系和创新空间跨域联系4个尺度层级[34](图 1)。

|

图 1 城市创新空间创新网络的多尺度特征 Fig.1 Multi-scale Characterisation of Innovation Networks in Urban Innovation Spaces 注:改绘自参考文献[34]。 |

本文基于城市创新空间内创新主体在不同尺度上创新合作关联的规模关系,划分其网络尺度类型。为方便表述,将创新空间内部联系称为集群尺度,将创新空间相互联系和创新空间与城市其他空间联系统称为本地尺度,将创新空间跨域联系称为国家尺度;并参考学者们的经验[3, 14],以均值为临界值,确定分类标准如下:在某一尺度上创新合作关联的规模占比不低于1/3,则归属于该尺度类型(集群型、本地型、外向型);若在两个尺度上创新合作关联的规模占比均不低于1/3,则同时归属于此两个尺度类型(本研究存在集群—本地型、本地—国家型2种类型);此外,经综合考量,将在3个尺度上创新合作关联规模占比接近的创新空间确定为均衡型。

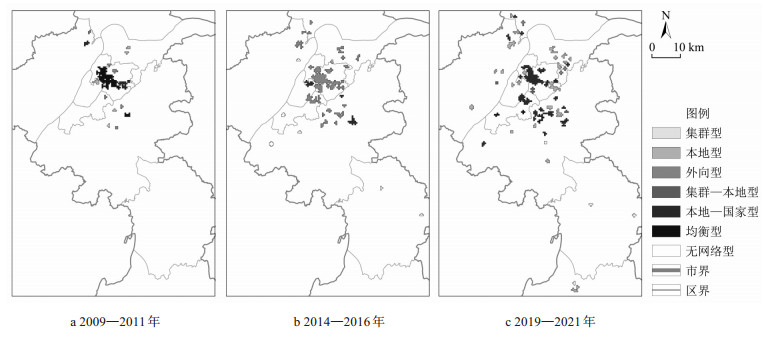

3.2 演化特征按照确定的分类标准,对3个时间段内南京市创新空间的网络尺度类型进行划分,并展示其空间分布情况(图 2)。

|

图 2 南京市创新空间的网络尺度类型及其空间分布 Fig.2 Types of Network Scale and Their Spatial Distribution of Innovation Spaces in Nanjing |

可以看到,不同城市创新空间在不同尺度上的创新联系构成存在差异,一些创新空间更加倾向于与本地创新主体形成关联网络簇群,一些创新空间的创新合作则更加具有超域性。进一步分析发现,在中小企业主导创新网络形成的创新空间内,内部创新网络优势大多较为稳定(典型如金港科技创业中心片区);与之相反,在大型企业、高校院所主导创新网络形成的创新空间内,创新网络虽然可能仅由为数不多的内部创新主体组成,但其通常在外部创新网络中保持着较大的规模体量(典型如紫东国际创意园片区和河海大学江宁校区片区)。

从历时性视角来看,南京市创新空间总体上经历了从外向型联系为主到集群、本地尺度联系不断增强的创新网络的发育过程。这一方面是创新网络不断完善的过程,另一方面也体现出南京市大院、大所、大型国企较为集中的创新特点。这些具有丰富知识基础的“锚机构”更容易成为集群中的“技术(知识)守门人”(Technological or Knowledge Gate-keepers),在创新网络组织中扮演沟通集群内外的“接口”角色[35];并通过外部创新联系带动本地创新网络的形成,进而产生高校创新圈、高企创新圈等创新集群形态(典型如老城片区的城市“硅巷”)。但与此同时,需要关注到,在考察期的第2阶段,相较于创新空间跨域联系的不断增强,集群、本地尺度创新网络的发育反而陷入了滞后期。这可能是因为这一时期南京市仍是在以传统“招商引资”的方式培育创新,南京市推出的大量创新空间政策实际上更多地是针对“集聚”(典型如紫金科技人才创业特别社区)[36];然而,企业的招引往往并不直接关乎地方创新网络的形成(或者说,从企业招引到创新网络的形成存在着时间上的滞后性)。

总体而言,相较于本地联系主导区域潜在的创新锁定风险和跨界联系主导区域可能面临的转化能力不足,“本地—跨界”网络密集区域在保持较为高频外部知识流动的同时,又能够依托丰富的本地联系消化、传播知识,显然更有利于创新收益的提升[30]。这从南京市创新空间的发展过程中同样可以得到证实。据统计,考察期内南京市“消失”的创新空间共7个,包括2009—2011年识别出的,但在后续考察期内消失的2个创新空间和2014—2016年新出现后又消失的5个创新空间;这些创新空间均归属于无网络型(2个)或本地型(1个)、外向型(4个)等单一尺度的网络类型。

4 南京市创新空间的网络组织类型及其演化特征 4.1 分类标准在划定城市创新空间网络尺度类型的基础上,本文借鉴相关研究[37],根据创新主体特征确定城市创新空间的网络组织类型:按照城市创新空间内参与创新合作的主体数量,可以将其分为核心主体与多主体两种;按照城市创新空间内创新主体之间的创新合作密度,又可以将其分为离散型与组合型两种。同样以均值为临界值,确定分类标准如下:将创新合作主体数量不少于15个的创新空间划分为多主体型⑥,反之,则为核心主体型;将参与集群内创新合作的创新主体数量占比不低于1/3的创新空间划分为组合型,反之,则为离散型。进一步地,将上述类型两两组合,可以将具体创新空间的网络组织类型划分为核心主体离散型、核心主体组合型、多主体离散型、多主体组合型4种。

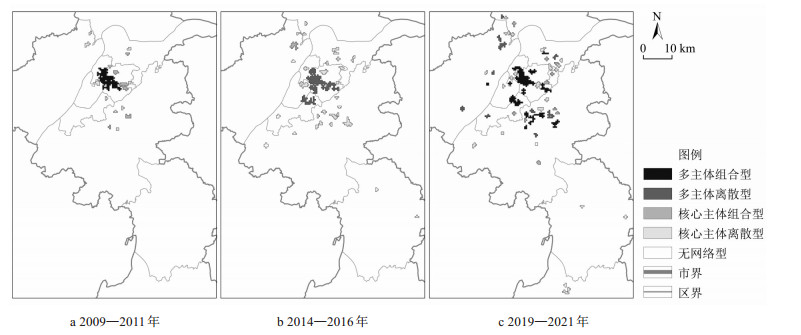

4.2 演化特征同样按照确定的分类标准,对3个时间段内南京市创新空间的网络组织类型进行划分,并展示其空间分布情况(图 3)。

|

图 3 南京市创新空间的网络组织类型及其空间分布 Fig.3 Types of Network Organisation and Their Spatial Distribution of Innovation Spaces in Nanjing |

从历时性视角来看,4种组织类型不仅能够反映出创新空间网络的静态组织特征,同时也在一定程度上呈现出动态演进的阶段性,是网络结构不断复杂化、网络效应逐渐凸显的过程。以将军大道—诚信大道片区为例,该区域起初以中国中材国际工程股份有限公司⑦与中材装备集团有限公司南京分公司、中材国际环境工程(北京)有限公司等少数创新主体的集团内部合作为主;随着集群发展,在大型企业的带动下,产业关联效应不断强化,包括建筑工程设计、建筑(环保)材料研发等大量行业内企业开始在区域内富集(尤其中小企业);并基于业务联系在区域内逐渐形成创新合作,创新网络呈现出了多主体组合型的组织特征。数据统计显示,2019—2021年间区域内参与创新合作的主体中有70% 成立于2017年后,其中又有70% 的企业归属于建筑工程设计、建筑(环保)材料研发等相关产业;这些企业中的一部分形成了区域内部的创新合作关系(表 1),成为根植于地方的创新主导力量。

| 表 1 2019—2021年将军大道—诚信大道片区内的创新合作关系 Tab.1 Innovation Partnerships within JQ-CX Road Area, 2019—2021 |

此外,江苏省农科院片区也彰显了这一趋势:最初,该区域的创新合作关系仅发生在江苏省农业科学院和市内其他高校、市外企业之间;其后,一些涉农科技型企业选址在江苏省农科院周边,并逐步与其形成稳定的创新合作关系。譬如,南京苏农信数据科技有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司在2019—2021年间均与江苏省农科院合作申请专利。虽然该区域目前的网络组织类型仅为核心主体组合型,但随着创新主体的持续入驻,未来有极大可能向多主体组合型升级。软件谷片区更是其中的典型代表,该区域从2009—2011年的核心主体离散型经由2014—2016年的多主体离散型不断升级为2019—2021年的多主体组合型。

总体而言,南京市创新空间的网络组织类型呈现出由核心主体离散型向多主体组合型演进的趋势。但也需注意到,在创新网络的发育中,一些由“锚机构”主导形成的创新网络如若不能借助其在外部联系中的优势地位吸引一定数量的创新企业在其周边富集,进而强化集群内部的创新联系,则不可避免地陷入路径锁定状态;典型如南京信息工程大学片区和南钢片区,其网络组织类型在考察期内均为核心主体离散型。

5 南京市创新空间网络类型特征的差异机制解析 5.1 创新主体属性差异影响网络类型特征通过上述两方面的分析结论发现,城市创新空间存在着网络类型特征上的差异,而这种差异来自于创新主体属性的不同。针对2019—2021年识别出的5个外向型城市创新空间的创新网络展开分析,可以直观观察到,其均呈现出单核心的网络组织特征,且网络的核心节点均为高校或大型企业。以南京科技职业学院片区为例,仅中石化南京化工研究院有限公司的创新合作频次即高达366次,占比逾70%。这些大型企业外源性创新网络的建立多基于母子企业(总部—分支)间的创新合作关联,如中石化南京化工研究院有限公司的创新合作主要发生在其与中国石油化工股份有限公司(343次)之间。

此外,在河海大学江宁校区片区内,外源性创新合作关系以河海大学为网络中心,或基于高校的优势学科与全国层面的相关企业产生创新合作,或依托高校建立的异地工研院形成一定规模的跨域创新合作。与之相应的是,在内源性创新网络的建构中则体现出中小企业为主的特征:如南京河研创科技有限公司—河海大学(3次创新合作)、南京埃斯顿自动化股份有限公司—南京埃斯顿机器人工程有限公司(5次创新合作)。

进一步对2019—2021年识别出的3个集群—本地型城市创新空间的创新网络展开分析,能够更加清晰地反映出创新主体属性对创新网络建立的影响。此处仅选取研创园片区进行详细论述,其网络组织类型为典型的多主体组合型。江苏集萃先进高分子材料研究所有限公司、南京懿医云大数据科技有限公司等大量中小企业在集群内部创新合作网络的建构中发挥着关键作用(表 2),而以江苏华创微系统有限公司、矩阵时光数字科技有限公司等为代表的中小企业基于企业自身业务范围与市内具有强大相关知识基础的大型企业、高校的创新合作,则是市内创新合作的重要组成部分⑧。总体来看,这些本地科技型中小企业所建立的创新网络多局限于市内(甚至城市创新空间内部),通常很难突破空间边界建立起超越地方的跨区域网络。

| 表 2 2019—2021年研创园片区内集群尺度创新合作的主体分布 Tab.2 Distribution of Subjects of Internal Partnerships in R & D Park Area, 2019—2021 |

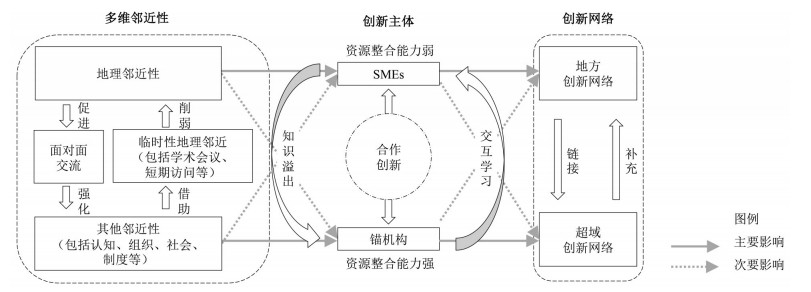

在明确了创新主体属性是造成城市创新空间网络类型特征差异的重要原因后,本文进一步借助多维邻近性来解释不同属性创新主体的差别化结网规律。以法国邻近性学派(French School of Proximity)为代表的学者认为,创新主体间合作关系的形成不仅遵循地理邻近的逻辑,还受认知、组织、社会和制度等非空间因素的影响[38]。尤其在经济全球化背景下,创新网络呈现本地网络(Local Network)与非本地网络(Non-local Network)相互交织的特点[39]。这其中,地理邻近性和其他(非地理)邻近性在不同类型创新网络的形成中有着不同的作用路径(图 4)。具体而言,本地创新网络的形成往往需要多维邻近的叠加,即地理邻近性通过强化其他非地理邻近性因素的作用来促成创新主体间的结网。而当创新主体间有足够多的非地理邻近性,尤其ICT背景下,创新主体可以通过学术会议、短期访问等“临时性”的地理邻近方式实现频繁的面对面交流[35];“知识”就能够克服地理不邻近的障碍在区域甚至全球等跨区域的创新主体间实现转移,形成超域创新网络。

|

图 4 多维邻近性在不同属性创新主体网络构建中的作用 Fig.4 The Role of Multi-dimensional Proximities in the Construction of Networks of Different Subjects |

综合前文分析,可以看到,由于自身实力的限制,中小企业更倾向于同本地具有创新优势的主体进行创新合作,即地理邻近性在创新网络建构中的重要性更为突出;而与中小企业不同,大型企业、高校院所等更具创新优势的主体在进行创新合作时通常并不以地理距离的远近作为出发点;由于其知识基础更厚、创新实力和影响力也更强,因此对于创新合作主体的选择也更加灵活。除了与本地主体进行创新合作外,大型企业、高校院所也更易于同国家尺度上的主体产生创新合作,并在创新网络的建构中表现出明显的超地方性。其中,高校院所主导的创新合作大多发生在知识或技术层面有密切关联的企业之间。以南京大学为例,其与南京大学环境规划设计研究院集团股份公司、江苏南大电子信息技术股份有限公司、江苏南大环保科技有限公司等校办企业和南京熊猫通信科技有限公司、国网江苏省电力有限公司等具有典型技术需求的企业产生了广泛的创新关联;在区域层面(江苏省内其他城市)的创新关联外溢有限,主要通过异地设置工研院等方式实现一部分创新转移;在全国维度上则重新在具有典型技术需求的企业间展现出一定的创新影响力。而大型企业主导的创新合作则大多发生在总部—分支或有产业关联的企业之间。以南瑞集团有限公司为例,其创新合作伙伴既包括南京市尺度的江苏宏源电气有限责任公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、东南大学等创新主体,也包括江苏省尺度的国网江苏省电力有限公司常州供电分公司和全国尺度的北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网有限公司、武汉大学等创新主体,创新合作关系遍布在“集群—本地—国家”的多尺度网络之中。

这里,值得关注的是:出于知识(技术)保密、市场竞争等因素,大型企业虽然在创新合作主体的选择上更加灵活,但其更倾向与子公司、分支机构或具有更加紧密社会网络关联的创新主体(如衍生企业)进行合作。典型如上文提及的南瑞集团有限公司,其与江苏瑞中数据股份有限公司、中电普瑞电力工程有限公司⑨等企业间的合作频次相较江苏宏源电气有限责任公司等其他产业链上相关中小企业明显更多(分别为26次、17次、1次)。上述现象与多维邻近性理论所持观点一致:即就外源性创新网络的组织来看,其形成有赖于合作主体间多维邻近关系的形成;只有当创新主体间有足够多的非地理邻近性(弥补地理邻近的缺失)时,创新主体才能够实现与更广域范围内创新主体间的合作,并据此构建跨越地理边界限制的创新网络[35]。

6 结论与启示 6.1 结论本文基于专利申请数据,识别出了南京市创新空间的具体区位,并运用联合专利申请数据,逐一构建南京市创新空间的创新网络;进而对具体城市创新空间的网络尺度类型与网络组织类型展开研究,并总结其演化特征;最后,在上述分析的基础上,剖析了影响城市创新空间网络类型特征差异的机制。主要结论如下:

(1)从网络尺度类型来看,城市创新空间在不同尺度上的创新联系构成存在差异;其中,中小企业主导的创新网络更倾向与本地创新主体形成关联网络簇群,大型企业、高校院所主导的创新网络则表现出更为明显的超域特征。

(2)从网络组织类型来看,可以将城市创新空间划分为核心主体离散型、核心主体组合型、多主体离散型和多主体组合型;4种类型在一定程度上呈现出动态演进的阶段性,是网络结构不断复杂化、网络效应逐渐凸显的过程。

(3)创新主体属性是造成城市创新空间网络类型特征差异的重要原因,可以用多维邻近性来解释不同属性创新主体的差别化结网规律。其中,地理邻近性在中小企业创新网络建构中的重要性更为突出,而高校院所、大型企业等“锚机构”主导的创新网络则通常基于认知、组织等多维邻近关系的形成嵌入到更高尺度的网络联系中。

6.2 启示本文研究结论可为城市创新空间的规划与治理实践提供如下政策建议:

(1)当前诸多城市在创新空间的规划建设中仍因循增量建设思维和传统集聚经济理论,试图通过大量空间载体的建设和创新要素的导入刺激创新活动的繁荣,忽视创新网络构建的重要作用。这些政策本质上是将产业园区和创新集群混为一谈[40]。学者们的研究一致认为,单纯通过“筑巢引凤”来促进创新集群的形成并非易事[40];创新集群的培育需要从规模驱动到网络驱动的规划思维转型[41]。正如本文在考察南京市创新空间第2阶段的网络尺度特征时所指出的,企业间单纯的“共区位”与创新网络的形成并不存在必然关联。随着创新活动的分布逐渐超越地理集聚呈现出网络化的组织特征,地方政府在城市创新空间的供给与治理实践中应该摆脱传统集聚导向下增长式空间供给与规划治理的路径依赖,更多地顾及网络效应的发挥,将城市创新空间的建设与创新网络的建构相结合。

(2)就创新网络而言,“蜂鸣”与“管道”的同时存在更有利于区域内创新主体对知识的吸收与转化,从而提升创新的网络溢出效应;且不同属性创新主体在不同网络尺度类型与网络组织类型中的作用存在一定差异。一方面,本文研究所发现的南京市创新空间在集群尺度创新关联的缺失,直接提醒南京市在未来创新空间的培育路径中除了充分发挥高校、国企等“锚机构”强大的创新网络组织能力之外,还需要更加关注中小企业对创新网络环境形成的重要作用。另一方面,由于不同属性创新主体的结网规律不同,在城市创新空间的规划与治理实践中应该立足本区域的创新基础,因地制宜、选取差异化的空间供给路径与规划治理手段。

综上,本文从网络视角围绕城市创新空间的类型问题展开了系统分析,并据此提出城市创新空间规划与治理的政策建议。但文章也不可避免地存在一些不足:首先,城市并非一类平均对象,未来有必要加强不同类型、不同区域内多个城市之间的比较研究;其次,本文目前只是一个总体性讨论,在创新网络的建构中并未区分行业(产业)差别,分行业(产业)的细致考察同样有待进一步的深入研究。

注释:

① 之所以选取专利申请而非专利授权数据的原因在于,相较于专利授权数据,笔者认为大量申请但并未取得专利授权的活动同样代表着创新想法的诞生。

② 本文以第一申请人的地址作为联合申请专利的地址。

③ 由于联合专利申请数据中合作主体数为5个以上的占比不足1%,因此在实际操作中,本文对2个以上申请人的联合专利取前5个申请人进行交叉计算。

④ 本文借助“企查查”软件依据其余申请人的名称查询其详细地址,而当其余申请人的类型为“个人”时,其详细地址将难以查询。

⑤ 出于篇幅考虑,南京市创新空间创新网络的构建结果不在文中展开汇报,相关结果可以通过联系笔者获得。

⑥ 将研究期内3个分析时段识别出的所有城市创新空间(共107个)综合为一个数据集,计算得出城市创新空间内创新合作主体的平均值为15个。

⑦ 中国中材国际工程股份有限公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,提供研发设计、装备制造、土建安装、生产运维等“一站式”系统集成服务。

⑧ 江苏华创微系统有限公司与中国电子科技集团公司第十四研究所之间产生了32次创新合作(占市内创新合作的26%),矩阵时光数字科技有限公司与南京大学之间产生了13次创新合作(占市内创新合作的11%)。

⑨ 江苏瑞中数据股份有限公司由南瑞集团有限公司牵头业内多家高科技公司共同投资组建,中电普瑞电力工程有限公司则由中国电力科学研究院全资组建。

| [1] |

唐爽, 张京祥. 城市创新空间及其规划实践的研究进展与展望[J]. 上海城市规划, 2022(3): 87-93. [Tang Shuang, Zhang Jingxiang. Review on progress and prospect of urban innovation space and its planning practice[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2022(3): 87-93.] |

| [2] |

钱菱潇, 陈劲. 开放式创新研究述评: 理论框架、研究方向与中国情境[J]. 演化与创新经济学评论, 2022(1): 82-99. [Qian Lingxiao, Chen Jin. Review of open innovation research: Theoretical framework, research direction and chinese context[J]. Review of Evolutionary Economics and Economics of Innovation, 2022(1): 82-99.] |

| [3] |

成征宇, 徐承红. 中国城市协同创新网络时空演变特征分析[J]. 人文地理, 2024, 39(6): 152-161. [Cheng Zhengyu, Xu Chenghong. Research on spatial and temporal evolution of collaborative innovation networks of Chinese cities[J]. Human Geography, 2024, 39(6): 152-161. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.06.017] |

| [4] |

张京祥, 唐爽, 何鹤鸣. 面向创新需求的城市空间供给与治理创新[J]. 城市规划, 2021, 45(1): 9-19, 29. [Zhang Jingxiang, Tang Shuang, He Heming. Innovation of urban spatial supply and governance oriented at innovation needs[J]. City Planning Review, 2021, 45(1): 9-19, 29.] |

| [5] |

吕拉昌, 谢媛媛, 黄茹. 我国三大都市圈城市创新能级体系比较[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 91-95. [Lyu Lachang, Xie Yuanyuan, Huang Ru. The comparison of innovation ability hierarchy of three megalopolises in China[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 91-95. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.03.013] |

| [6] |

陈昭, 刘珊珊, 邬惠婷, 等. 创新空间崛起、创新城市引领与全球创新驱动发展差序格局研究[J]. 经济地理, 2017, 37(1): 23-31, 39. [Chen Zhao, Liu Shanshan, Wu Huiting, et al. The rise of innovative spaces, the lead of innovative city and the preface-structure of innovative-drive development across the global economic body[J]. Economic Geography, 2017, 37(1): 23-31, 39.] |

| [7] |

唐爽, 张京祥, 李沐寒. 时空视角下都市圈创新活动分布特征与对策——基于南京都市圈的实证分析[J]. 现代城市研究, 2022(8): 51-58. [Tang Shuang, Zhang Jingxiang, Li Muhan. The characteristics and countermeasures of innovation activities distribution in metropolitan areas from the perspective of spatial-temporal: An empirical analysis based on Nanjing metropolitan area[J]. Modern Urban Research, 2022(8): 51-58.] |

| [8] |

滕堂伟, 覃柳婷, 胡森林. 长三角地区众创空间的地理分布及影响机制[J]. 地理科学, 2018, 38(8): 1266-1272. [Teng Tangwei, Qin Liuting, Hu Senlin. Spatial distribution and influencing factors of national mass makerspaces in the Yangtze River delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(8): 1266-1272.] |

| [9] |

李国平, 王春杨. 我国省域创新产出的空间特征和时空演化——基于探索性空间数据分析的实证[J]. 地理研究, 2012, 31(1): 95-106. [Li Guoping, Wang Chunyang. Spatial characteristics and dynamic changes of provincial innovation output in China: An investigation using the ESDA[J]. Geographical Research, 2012, 31(1): 95-106.] |

| [10] |

马学广, 张钊, 蒋策. 基于先进制造业投资的中国城市网络空间联系与结构研究[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 108-117, 154. [Ma Xueguang, Zhang Zhao, Jiang Ce. Research on spatial connection and structure of Chinese urban network based on advanced manufacturing investment[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 108-117, 154. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.012] |

| [11] |

Alderson A S, Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI:10.1086/378930 |

| [12] |

李迎成. 大都市圈城市创新网络及其发展特征初探[J]. 城市规划, 2019, 43(6): 27-33. [Li Yingcheng. A preliminary analysis on urban innovation network of metropolitan region and its characteristics[J]. City Planning Review, 2019, 43(6): 27-33.] |

| [13] |

段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等. 中国城市创新技术转移格局与影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 738-754. [Duan Dezhong, Du Debin, Chen Ying, et al. Technology transfer in China's city system: Process, pattern and influencing factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 738-754.] |

| [14] |

王启轩, 任婕, 曹湛. 上海大都市圈创新网络的演化特征及其对创新产出的影响——基于"蜂鸣—管道" 视角[J]. 经济地理, 2024, 44(1): 107-117. [Wang Qixuan, Ren Jie, Cao Zhan. Evolution of innovation networks in Shanghai metropolitan region and their impact on innovation output: From the perspective of "buzz-pipeline"[J]. Economic Geography, 2024, 44(1): 107-117.] |

| [15] |

马海涛, 徐楦钫, 胡夏青. 国内外城市群创新网络研究进展综述[J]. 人文地理, 2024, 39(6): 51-58. [Ma Haitao, Xu Xuanfang, Hu Xiaqing. Progress of research on urban agglomeration innovation network[J]. Human Geography, 2024, 39(6): 51-58. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.06.007] |

| [16] |

吕拉昌, 孟国力, 黄茹, 等. 城市群创新网络的空间演化与组织——以京津冀城市群为例[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(1): 50-55. [Lv Lachang, Meng Guoli, Huang Ru, et al. Spatial evolution and organization of urban agglomeration innovation network: A case study of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Areal Research and Development, 2019, 38(1): 50-55.] |

| [17] |

张惠璇, 刘青, 李贵才. 广东省城市创新联系的空间格局演变及优化策略[J]. 地理科学进展, 2016, 35(8): 952-962. [Zhang Huixuan, Liu Qing, Li Guicai. Spatial structure change and optimization strategies of innovation linkage among the cities in Guangdong province[J]. Progress in Geography, 2016, 35(8): 952-962.] |

| [18] |

万媛媛, 王秋玉, 曾刚, 等. 高校与生物医药企业创新结网的影响机制——以长三角为例[J]. 经济地理, 2022, 42(7): 146-158. [Wan Yuanyuan, Wang Qiuyu, Zeng Gang, et al. Influencing mechanism of formation of innovation network between universities and biomedical firms: A case study of Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2022, 42(7): 146-158.] |

| [19] |

马双, 曾刚. 多尺度视角下中国城市创新网络格局及邻近性机理分析[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 95-103. [Ma Shuang, Zeng Gang. Analysis of China's urban innovation network pattern and its proximity mechanism from a multi-scale perspective[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 95-103. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.011] |

| [20] |

Bathelt H, Malmberg A, Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J]. Progress in Human Geography, 2002, 28(1): 31-56. |

| [21] |

Lyu G, Liefner I. The spatial configuration of innovation networks in China[J]. GeoJournal, 2018, 83: 1393-1410. |

| [22] |

叶雷, 曾刚, 曹贤忠, 等. 中国城市创新网络模式划分及效率比较[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(7): 1511-1519. [Ye Lei, Zeng Gang, Cao Xianzhong, et al. Taxonomy of innovation network patterns and comparison of innovation efficiencies of Chinese cities[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(7): 1511-1519.] |

| [23] |

曹湛, 戴靓, 杨宇, 等. 基于"蜂鸣—管道" 模型的中国城市知识合作模式及其对知识产出的影响[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 960-975. [Cao Zhan, Dai Liang, Yang Yu, et al. Knowledge collaboration patterns of Chinese cities and their impacts on knowledge output: An empirical study based the "buzz-and-pipelines" model[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 960-975.] |

| [24] |

Liefner I, Hennemann S. Structural holes and new dimensions of distance: The spatial configuration of the scientific knowledge network of China's optical technology sector[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2011, 43(4): 810-829. |

| [25] |

Neal Z. Does world city network research need eigenvectors?[J]. Urban Studies, 2013, 50(8): 1648-1659. |

| [26] |

王纪武, 刘妮娜, 桑万琛. 城市协同创新发展的组织模式与结构研究——以杭州市为例[J]. 城市发展研究, 2021, 28(8): 77-84. [Wang Jiwu, Liu Nina, Sang Wanchen. Research on the organizational model and structure of urban collaborative innovation development: Taking Hangzhou as an example[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(8): 77-84.] |

| [27] |

段德忠, 杜德斌, 刘承良. 上海和北京城市创新空间结构的时空演化模式[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1911-1925. [Duan Dezhong, Du Debin, Liu Chengliang. Spatial-temporal evolution mode of urban innovation spatial structure: A case study of Shanghai and Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1911-1925.] |

| [28] |

周灿, 曾刚, 曹贤忠. 中国城市创新网络结构与创新能力研究[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1297-1308. [Zhou Can, Zeng Gang, Cao Xianzhong. Chinese inter-city innovation networks structure and city innovation capability[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1297-1308.] |

| [29] |

孙瑜康, 孙铁山, 席强敏. 北京市创新集聚的影响因素及其空间溢出效应[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2419-2431. [Sun Yukang, Sun Tieshan, Xi Qiangmin. Influence factors and spillover effect of the innovation agglomeration in Beijing[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2419-2431.] |

| [30] |

Sun H, Geng Y, Hu L, et al. Measuring China's new energy vehicle patents: A social network analysis approach[J]. Energy, 2018, 153(15): 685-693. |

| [31] |

钱紫华. 功能性城市区的界定与应用实践[J/OL]. 国际城市规划. (2023-03-21)[2025-01-18]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20230320.1629.002.html. [Qian Zihua. Definition and application practice of functional urban area[J/OL]. Urban Planning International. (2023-03-21)[2025-01-18]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20230320.1629.002.html.]

|

| [32] |

刘鹏飞, 袁奇峰, 占玮, 等. 广佛都市区创新空间单元与创新网络研究[J]. 城市规划, 2024, 48(9): 45-56. [Liu Pengfei, Yuan Qifeng, Zhan Wei, et al. Research on innovation space unit and innovation network in Guangzhou-Foshan metropolitan area[J]. City Planning Review, 2024, 48(9): 45-56.] |

| [33] |

陈嘉平, 黄慧明, 陈晓明. 基于空间网格的城市创新空间结构演变分析——以广州为例[J]. 现代城市研究, 2018(9): 84-90. [Chen Jiaping, Huang Huiming, Chen Xiaoming. The evolution of urban innovation spatial structure on the basis of spatial grids: A case study of Guangzhou[J]. Modern Urban Research, 2018(9): 84-90.] |

| [34] |

Li Y, Zhang X, Phelps N, et al. Closed or connected? The economic geography of technological collaboration between special economic zones in China's Suzhou-Wuxi-Changzhou metropolitan area[J]. Urban Geography, 2023, 44(9): 1995-2015. |

| [35] |

李琳. 多维邻近性与产业集群创新[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014: 59, 67, 80. [Li Lin. Multi-Dimensional Proximities and Industrial Cluster Innovation[M]. Beijing: Peking University Press, 2014: 59, 67, 80.]

|

| [36] |

胡先杰, 罗利华, 汪小星, 等. 我国区域科技创新政策的案例分析研究——以"南京紫金科创特别社区" 为例[J]. 科技管理研究, 2018, 38(13): 59-64. [Hu Xianjie, Luo Lihua, Wang Xiaoxing, et al. The case study of regional science and technology innovation policy in china by taking Zijin Special Community in Nanjing for example[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(13): 59-64.] |

| [37] |

聂晶鑫. 武汉市知识创新活动的地理—网络集聚特征、形成机制及空间优化[D]. 武汉: 华中科技大学, 2022: 133-134. [Nie Jingxin. Geography-Network Agglomeration Characteristics, Mechanism and Spatial Optimization of Knowledge Innovation Activities in Wuhan City[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2022: 133-134.]

|

| [38] |

Boschma R A. Proximity and innovation: A critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74. |

| [39] |

张京祥, 何鹤鸣. 超越增长: 应对创新型经济的空间规划创新[J]. 城市规划, 2019, 43(8): 18-25. [Zhang Jingxiang, He Heming. Beyond growth: Innovation of spatial planning to address innovative economy[J]. City Planning Review, 2019, 43(8): 18-25.] |

| [40] |

王缉慈. 园区和集群: 创新驱动区域发展之思[M]. 北京: 电子工业出版社, 2023: 63-66. [Wang Jici. Industrial Parks & Clusters: Reflections on Innovation-Driven Regional Development[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2023: 63-66.]

|

| [41] |

张京祥, 唐爽, 何鹤鸣, 等. 面向创新型经济需求的空间供给与规划治理[M]. 南京: 东南大学出版社, 2023: 111-113. [Zhang Jingxiang, Tang Shuang, He Heming, et al. Spatial Supply and Planning Governance Oriented at Innovative Economic Needs[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2023: 111-113.]

|