在生态文明建设和新型城镇化的时代背景下,我国城市建设重点开始转向对存量空间资源提质增效阶段[1, 2]。然而在存量规划的初期阶段,快速城市化带来的重空间而轻人本、重城市建设而轻历史文化保护等问题仍然时有出现[3, 4]。城市历史街区在更新发展中,风貌特色被破坏[5]和地方感流失等现象也屡见不鲜[6],维护历史街区风貌特色、增强其地方感迫在眉睫。地方感研究能反映人们对地方的主观感受,弥补历史街区保护和城市建设中的不足,在历史街区的营造中体现出独特的实践价值。因此,探讨历史街区的地方感具有重要的研究意义。

地方感是一个包容性的概念,基于人地关系理论,是人对某一特定地方的情感依恋,并处于不断发展和变化的过程[7, 8]。地方感的研究始于20世纪50年代环境心理学的感知研究,Lynch通过研究城市形态结构对居民环境感知的影响,提出城市意象这一具有地方性的概念[9]。随着现象学与存在主义研究的兴起,段义孚(Yifu Tuan)等学者将地方感引入人文地理学的研究中[10, 11]。段义孚认为,人类是因为与环境进行互动,才对特定的空间产生经验,继而演进为概念,这种经验是我们了解环境的基础[12]。从Wright首创的地方虔诚(Geopiety)[13]到段义孚所描述的恋地情结(Topophilia)[10],都在强调地方感的感受性质以及地方影响[11, 14, 15],它的内涵和外延随着经济社会的发展以及地方理论研究的发展而不断演进。

随着地方感理论的不断丰富,已有不少学者将地方感理论融入相关实证研究。根据研究对象的不同,目前的地方感实证研究可分为对原住民、移民和游客等类型的研究。例如,邱慧等对比分析了黄山屯溪老街游客和原住民的地方感差异[16],而朱晓丹、叶超探究了上海市流动儿童地方感的特征与形成机制[17]。近年来,在历史文化保护和增量转存量规划的背景下,针对历史街区地方感的研究也不断涌现,不少学者围绕历史街区地方感影响因素及感知机制,以当地居民或者游客为研究对象,采用问卷调查、深度访谈的质性研究方法开展研究。这些研究发现,历史街区的地方感特征主要体现在历史建筑、特色小吃、历史文化等方面[18-21]。然而,值得注意的是,尽管地方感的研究体系正逐渐成熟,但受限于数据来源与技术手段,目前地方感研究以访谈、量表调查、统计模型分析等传统分析方法为主[22-24],构建的评价模型和指标体系较为抽象和简化,针对具体调查对象的感知体验信息在指标量化的过程容易被遗失并产生误解。

随着互联网和数字孪生技术的发展,地方感除了包含人们对实体地理空间的直接感知之外,还受到文学作品、电视、电影、视频等的影响,其在数字媒介平台等网络虚拟空间中的塑造和传播效应正受到越来越多的关注[25-27]。这种新型地方感的建构,一方面是数字媒介平台对于某地自然的、地理的、历史的呈现,另一方面是数字媒介平台勾勒的独属于某地的人文情怀[28],这种建构同时能够唤醒该地或是其他地区的人们对该地的地方感知[29]。目前,已有众多学者关注到数字地方感这一新型地方感,魏然指出人通过位置媒介实践建构个人城市地方感,生成新的城市地方认同[30];吴玮和周孟杰对“网红城市”中本地居民的地方实践做了质化分析,提出“数字地方感”概念,指出用户个人的媒介实践是出现新型地方感的核心要素[26];覃若琰进一步认为,数字地方感主体并非局限于网红城市本地居民,而应该将其拓展至所有移动媒介使用者,她认为外地游客可以通过短视频等移动媒介打卡城市,寻找到小众的“个体城市的意义”[31]。但是,目前地方感的数字转向还在初级阶段,数字地方感的研究还停留在概念、内涵的理论层面,尚未有学者使用社交媒体数据对数字地方感开展量化研究,而对数字地方感的影响因素和生成机制更未展开深入的探索。

综上所述,本研究认为数字地方感的出现,是适应了因现代生活网络媒介的介入而产生的地方认知变化,是地方感的数字延伸。与传统地方感主要依赖于物理空间的直接体验和情感联系不同,数字地方感是通过数字技术和虚拟空间,允许个体和群体超越地理空间限制,通过社交媒体、在线平台等数字媒介快速共享和广泛参与而形成的人地情感。因此,本研究认为,在数字化时代逐渐发展的当下,无法割裂数字空间来探讨地方意义,而社交媒体平台作为数字媒介平台的一部分,是人与地方在数字空间的良好载体,其文本数据可以表达用户的情感、反映用户的真实经历,可以反映网络虚拟空间中人们对该地的感受。本研究基于社交媒体数据,构建LDA文本主题生成模型,深入挖掘社交文本语义信息,获取主题分布特征,并结合社交文本对应的点赞量,使用随机森林算法探讨历史街区数字地方感的主要内涵和影响要素特征,为历史街区地方营造提供经验与启示。此外,本研究通过引入大数据分析,尤其是社交媒体数据的应用,开辟了地方感研究方法的新途径,展现出独特的适用性和优越性。相较于传统的问卷调查、深度访谈等质性研究方法,大数据定量分析提高了研究的效率。同时,利用社交媒体大数据能够捕捉到广泛的用户交互和情绪表达,这为理解数字时代下的地方感构建提供了独特的视角和有效的工具。

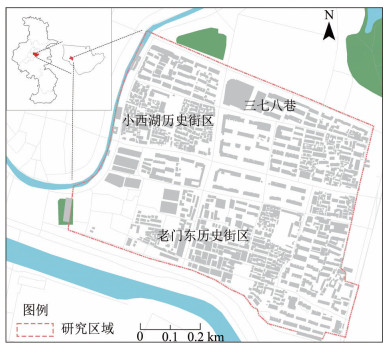

2 研究区域、数据来源与研究方法 2.1 研究区域南京是国家首批历史文化名城,拥有较为丰富的历史文化资源。本研究选择南京市秦淮区门东地区作为研究区域(图 1),占地面积约0.62 km2,东至转龙巷,西临内秦淮河,北至长乐路,南至新民坊路,涵盖了老门东、小西湖、三条营等历史街区。门东地区是南京古城重要门户之一,保存了大量的明清建筑和历史古迹,集中展示了南京老城南传统民居的风貌。此外,门东地区也是商业开发与历史保护并存的旅游胜地,连续多年入选南京市大众点评年度必玩榜,拥有较高的线上热度,是全国同类型历史街区的典型代表。选取该区域作为研究案例地,不仅有助于识别不同历史街区数字地方感的差异化特征,更为各类历史街区的数字地方感研究提供典型的方法借鉴。

|

图 1 南京市秦淮区门东地区范围图 Fig.1 Mendong Area of Qinhuai District, Nanjing |

本研究选择携程、同程、去哪儿、马蜂窝、微博及小红书社交媒体平台上的用户点评文本,这些文本数据为用户针对该地段发布的短文、旅游攻略和打卡推荐,包括实际访问过该地的用户评论和未到访该地的用户评论。本研究通过“老门东”“小西湖”“三七八巷”关键词的搜索,从上述网站爬取6497条文本,删去与主题无关的数据,最终得到3865条有效文本数据。本研究选择pkuseg库将文本信息转换为适当的词组便于后续分析,同时整合网络上常用的停用词表,删去数字、标点和无意义的词语,例如“的”“是”“在”等。最后,使用词干提取和词源化算法对错误的词组规范化,简化语料库,并结合人工筛选去除掉与地方感知无关的词,最终得到13420个词语。

社交媒体平台中关于某一地点文本信息的浏览、点赞、评论、转发的数量一定程度上可以反映出网络虚拟空间中人们对该地点的偏好。本研究同时爬取社交媒体平台文本信息的点赞数量,以此来代表网络虚拟空间中该地点的用户偏好,点赞数量越多,说明该文本在网络虚拟空间上的认可度越高,更能引起广泛共鸣。由于本研究的社交媒体文本数据是由多个平台汇总而成,因此需要考虑不同平台之间的使用人数、使用量带来的影响,本研究借助平台月活跃量对这些评论文本对应的点赞量进行标准化处理来消除组间差异。

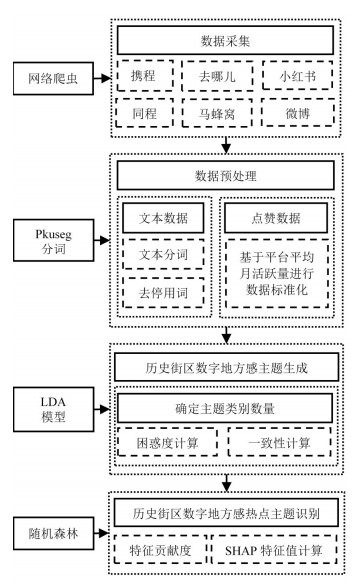

2.3 研究方法本研究方法设计如图 2所示,采用LDA(Latent Dirichlet Allocation)模型获取文本数据的主题分布。LDA是当前用于文本主题建模的主要方法之一,能够降低文本表示维度,在语义挖掘领域得到了广泛应用。LDA是一个“文档—主题—单词”三级分层贝叶斯模型[32],其中每个文档都由基础主题的分布建模,每个主题由单词分布表示。它可以有效地处理大量数据以自动对文档进行分类并估计它们与各种主题的相关性,其核心思想是每个文本对应的主题分布服从Dirichlet分布

| $ \ { perplexity }(D)=\exp \left\{-\frac{\sum\limits_{d=1}^M \log p\left(w_d\right)}{\sum\limits_{d=1}^M N_d}\right\} $ | (1) |

|

图 2 方法设计 Fig.2 Method Design |

式中,wd表示词,p(wd)表示文档中词的概率,Nd表示词的数量,M表示文档的数量,D表示文档中所有词的集合。

基于LDA模型主题聚类得到的所有评论文本的主题分布和评论对应的标准化后的点赞量,进一步进行随机森林回归分析,最终得到人们对于数字地方感的热点感知主题。LDA模型在主题数选择上需要结合困惑度尽可能低、一致性尽可能高、主题数目尽可能少三个原则。本研究分别以0—31为LDA聚类数,按照具体聚类数目下的困惑度和一致性最高原则,最终确定LDA聚类类别为15,困惑度数值为-9.14,一致性数值为0.53。在模型训练中,设置随机种子,并迭代1000次,来确保研究的可重复性。基于LDA文本分类进行随机森林回归,R2为0.86,满足研究的精度要求。

3 历史街区数字地方感知要素解构分析 3.1 历史街区数字地方感词语词频分析在门东地区词频分析中,本研究发现,“吃”“好吃” “历史”“拍照”“逛”“不错”“小吃”“打卡”“地方”“建筑”“喜欢”“拍”“推荐”“特色”“喝”等词语被公众提及的最多,主要词汇词频排序详见表 1,这些词语反映了公众对门东地区的地方美食、历史文化、建筑风格、拍照打卡等方面的关注。

| 表 1 门东地区数字地方感主要词汇词频排序 Tab.1 Ranking of the Keywords of Digital Sense of Place in the Mendong Area |

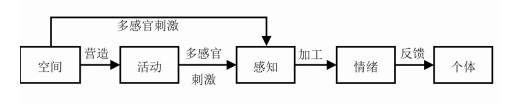

通过测算具体聚类数目下的困惑度和一致性,最终确定LDA聚类类别为15,通过主题包含的关键词和与之对应的代表性社交文本,来总结、归纳并解释主题。表 2显示了15个主题的主题类型、主题名称、关键词(部分)和示例文本,列出了主要的高权重关键词,示例文本中含有相应主题相关的高权重关键词。在探讨数字地方感的主题分类时,本研究采纳了活动、感知和情绪三个维度,这一分类反映了个体空间体验的全过程(图 3)。活动维度关注人们在空间中的参与和互动;感知维度包括了多感官体验及其对空间的理解;而情绪维度则是感知的进一步加工,多感官体验引发了情感反应。这三个维度的选择得到了现有研究的支持,身体和环境刺激之间的互动联系是产生情感体验的重要因素[34],通过身体和环境刺激所感受到的体验提供了多感官空间并产生了各种类型的情感反馈[35]。

| 表 2 门东地区数字地方感主题描述 Tab.2 Description of the Theme of Digital Sense of Place in the Mendong Region |

|

图 3 个体空间体验过程 Fig.3 Individual Space Experience Process |

活动指的是人在某个地方或特定环境中进行的各种活动,包含的主题有:“地方的文艺体验”“地方的社交属性”和“地方的活动载体”,在门东地区表现为观看戏剧、灯会、与朋友在茶馆喝茶聊天等文化性、娱乐性、社交性的活动。这些活动备受群体关注,易引发群体共鸣,这是由于门东地区作为南京历史文化最具代表性的地区,大量的文化、娱乐、社交活动空间在此集聚,从而吸引了公众视野,并逐渐成为门东地区的地方名片,因此在数字媒介平台传播形成数字地方感。地方活动作为历史街区数字地方感的关注要素之一,这与楚晗等使用参与式观察和深度访谈法研究广州荔枝湾涌历史文化街区居民地方感相似,惯常的日常活动及丰富的节日活动能促使更多集体记忆的形成,从而使得当地居民更容易寻求精神的共鸣[36]。而数字媒介平台的全网可读性,让门东地区的地方活动可以不局限于当地居民,得以超越地理距离扩展到公众视角,在活动中与游客、居民或经营者的互动来进一步强化地方认知和情感[37]。

感知指的是人通过视觉、听觉、味觉、嗅觉等身体器官对地方和周围环境的感知,包含的主题有:“地方美食图鉴”“地方的人气”“地方的建筑风貌”“地方的历史文化底蕴”“地方的视觉冲击”“地方的空间营造”“地方味道” “地方多元场景”和“地方的夜景”。在门东地区视觉感知表现为怀旧建筑、民国文化、灯光夜景等,听觉感知表现为热闹的来往游客、居民和叫卖声,味觉感知表现为特色饮食梅花糕、鸭血粉丝汤、酸辣咸甜味道等,嗅觉感知表现为美食香气、桂花香味等。门东地区因其历史、文化、饮食等独特感官要素,给公众留下了深刻美好的感知体验,构建了积极的人地关系。这与肖坤冰和李怡婷研究中发现的感官作为一种媒介在地方感建构中发挥重要作用,在特定地方产生的感官体验可以让人们对地方产生强烈且持久的情感依附反应,从而产生地方认同感的结论相似[38]。网络时代给公众提供一个良好的表达个人感官体验的数字媒介平台,用户以各种各样的媒介实践将城市与个人关联,让地方不再是静止孤立的历史景点,而是流动的、交际的、充满个性化与差异化的公共场所[28]。

情绪指的是人在地方的情感状态和情绪体验,包含的主题有:“地方的氛围”“地方的联想”和“地方肯定”,在门东地区表现为公众对烟火气的氛围产生积极情感反馈、和夫子庙等其他地方产生联想对比、萌生向他人推荐该地方的想法等。门东地区独特的历史景观和烟火气的地方氛围作为环境背景,其赋彩作用会使公众心理烙上别样的印记,包裹在这种独特的环境中,公众获得了差异性的地方体验和感受[37],从而产生各种各样的公众情感。地方不是冰冷的地理几何空间,而是承载着人类丰富情感体验的场景[39]。数字地方感相较与传统地理空间地方感,地方与媒介的深度连接使得情感在虚实空间的流转不仅产生了生产性价值,还将人与地方的关系指向了一种对经验的规划、管理和再造[40]。

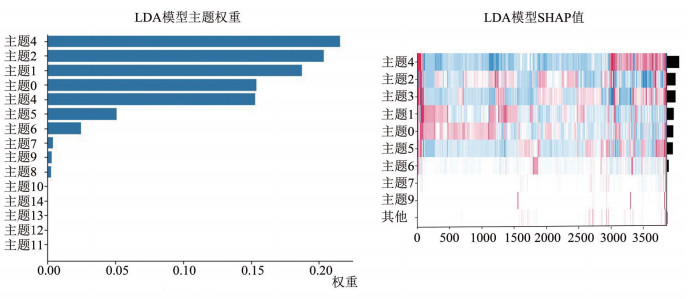

根据随机森林回归结果中的特征贡献度(如图 4),由高到低依次排序,将15个地方感主题划分为4个重要性梯度(见表 3),最高的一个层级的影响因素是“地方联想” “地方人气”和“地方美食图鉴”。

|

图 4 主题关键词特征贡献度 Fig.4 Topic Keyword Feature Contribution |

| 表 3 门东地区数字地方感主题重要性排序 Tab.3 Ranking of Importance of Digital Sense of Place Themes in Mendong Area |

“地方联想”是指用户谈及门东地区产生的其他相关地点联想或者是旅游长路线规划中的地点联系,和门东地区联系紧密的地点有夫子庙、明孝陵等南京市域内地区,也有宽窄巷子等南京市域外地区。数字媒介平台使公众能够跨越地理空间距离,通过地方异同要素的对比、联系等方式更具象地对地方产生认同。“地方人气”,人气的描述往往代表着这个地点的受欢迎程度和地方生活的延续性,这说明地方人群和地方生活的保持才能赋予历史街区以生机与活力,人气旺盛的地段会显著提升地方感的评价。“地方美食图鉴”,饮食是地方文化的主要载体,是最强烈的地方性特征之一[6],梅花糕、鸭血粉丝汤等特色饮食给人带来愉悦感受的同时,加深了公众记忆。

第二层级上的影响因素是“地方文艺体验”和“地方氛围”。这两个影响因素既体现了当前人民对于美好生活的日益向往,也体现了门东地区的主要发展方向:一方面结合文化设施或文化活动,提高到访者的参与感和体验感,更多的参与地方文化并产生互动;另一方面延续当地的生活,将历史街区的烟火气保留并发展成为门东地区的特色要素。

第三层级上的影响因素是“地方建筑风貌”和“地方历史文化底蕴”,作为历史街区地方感最基本的要素,门东地区青砖灰瓦古朴的建筑风貌,这些历史悠久的实体空间要素塑造了历史街区的第一印象,甚至仅仅只靠文字描述,古朴的图景就已经跃然纸上,能让人感受到厚重的历史文化气息。

最后一个层级的8个主题类对于媒介地方感认同的贡献相对较小,主要包括“地方视觉吸引”“地方肯定”“地方社交属性”、“地方空间营造”“地方活动载体”“地方味道” “地方多元场景”和“地方夜景”,这些主题要素一方面由于部分要素描述的实体化不够明显,未能给公众留下深刻的印象,难以产生共鸣;另一方面在于这些主题要素存在一定的局限性,比如时间局限(夜景、多元场景)、空间局限(活动载体、空间营造)、人群局限(视觉吸引、社交属性)等,难以让所有群体都产生认同感。

4 历史街区地方感营造优化建议基于社交媒体数据的历史街区数字地方感影响要素分析和总结,本研究提炼了影响历史街区数字地方感评价的关键因素,并关注到地方感在网络虚拟空间呈现明显的偏好。基于此,提出总体性的历史街区优化建议,历史街区的规划应兼顾实体地理空间和网络虚拟空间的要素,既要将历史地段的文化特色和地方感延伸到网络虚拟空间中,同时也要将网络虚拟空间的关注要点下沉到实体地理空间。

4.1 选优“IP”,深挖地方特色,打造流量“引爆点”发挥线上平台的独特宣传优势,挖掘最具本土特色的文化点,培育打造具有引爆效应的文化IP,充分发挥“地方联想”在数字地方感营造的重要推动作用,实现历史地段“出圈”。淄博烧烤、洛阳汉服、云南“泼水节”都是成功的案例;同时也要注意地方历史文化底蕴的挖掘,整合地方历史脉络,深挖地方典故,扎根地方特色,打造地方品牌,讲好地方故事。通过数字媒体平台、虚拟现实技术等手段,真实、全面地呈现历史街区特色景观、文化活动等,吸引更多人参与体验,并根据线上流量反馈结果进行针对性优化与宣传,形成线上线下互促效应。

4.2 擦亮“品牌”,加码场景营建,提升地段影响力历史街区地方感的营造需要兼具历史与现代的文化特征。地方感中“地方建筑风貌”不是历史景观的简单留存,也不是复杂现代设计语言的再造,而是需要寻求历史景观与现代景观的比例平衡,在具体元素设计上局部异化同样也能体现地方特色,这样才能在互补与对比中体现出不同时期文化元素叠加的魅力[41]。门东地区可以结合区域内先锋书店、德云社、戏剧节等品牌布置场景,既有现代化书店、咖啡店,也有历史化剧场、戏园等,并通过数字媒介平台的推广放大作用,让更多人了解和体验历史地段的文化底蕴和地方特色,进而增强地方感,为“流量”变“留量”创造条件。

4.3 厚植“沃壤”,坚持以人为本,强化地方记忆点注重公共空间的记忆留存与人气集聚。地方活动作为历史街区数字地方感的关注要素之一,而公共空间又是人群集聚和活动发生的场所,它不是纯粹的本地居民日常活动的场所,也不是完全异化的商业化空间,应该通过寻找所有群体的共同记忆,通过类似集市等功能性和生活性兼具的要素植入,集聚地方人气并维持空间活力[42]。门东地区的灯会、汉服摄影等都是公众参与度高的地方活动,在数字媒介平台有着广泛的传播影响力,可以通过门东地区已有的品牌活动,强化公众记忆,进而加深地方感。鼓励和引导居民和访客在网络社交平台上分享和交流活动参与体验,通过社交媒体的传播,扩大历史地段的知名度和影响力,形成空间共同记忆和地方归属感。

5 结论和讨论 5.1 结论本研究利用社交媒体数据,通过LDA模型探讨了以门东地区为代表的历史街区数字地方感的影响因素,共计15个主题,并将其分成活动、感知和情绪三类。此外,本研究利用随机森林算法和SHAP机器学习,测量了每个主题的特征贡献度,以找到数字地方感的关键影响因素。研究发现:

(1)与传统地方感更多依赖于实体地理空间中的活动和感官体验不同,数字地方感强调了网络虚拟空间中的情绪反应和个人认同感。

(2)以门东地区为代表的历史街区数字地方感的关键影响因素为地方联想、地方人气和地方美食图鉴。

(3)根据分析结果,针对性地从挖掘热点、营造场景、强化记忆三个方面给出历史街区地方感营造的优化建议。

5.2 讨论地方感指的是人对某一特定地方的情感依恋,反映了人们对地方的主观感受。研究历史街区的地方感,能够弥补历史街区保护和城市建设中的不足,在历史街区的营造中体现出独特的实践价值。在信息时代,数字地方感是地方感在数字空间的重要延伸,人们可以通过社交媒体、在线地图、虚拟现实、网络作品等数字媒介产生地方感建构,突破了过去通过具身感知形成地方感建构的模式。目前,数字地方感的研究还停留在概念和内涵层面,而对数字地方感的影响因素和机制,学界还未展开深入的探索。基于此,本研究梳理了数字地方感的内涵,利用社交媒体数据,对其影响因素进行了重点研究,以期丰富地方感理论,为地方感的数字转向提供借鉴意义,深化对地方感的理解。此外,本研究通过引入大数据分析,尤其是社交媒体数据的应用,开辟了地方感研究方法的新途径,展现出独特的适用性和优越性。相较于传统的问卷调查、深度访谈等质性研究方法,大数据定量分析提高了研究的效率。同时,利用社交媒体大数据能够捕捉到广泛的用户交互和情绪表达,这为理解数字时代下的地方感构建提供了独特的视角和有效的工具。

首先,本研究对数字地方感的内涵进行了明确,数字地方感的出现,是适应了因现代生活网络媒介的介入而产生的地方认知变化,是地方感的数字延伸,无法割裂数字空间来探讨地方意义。其次,本研究利用社交媒体数据,发现在历史街区数字地方感与传统地方感的研究中都能反映人们对活动、感知方面的关注,具体是对地方美食、历史文化、建筑风格、拍照打卡等方面较为关注。传统地方感中得到更多关注的人群活力[43]、建筑风貌[44]等要素也能在网络虚拟空间的社交媒体文本得以体现,并同样得到数字地方感认同。这一点与以往研究观点相呼应,即:评论文本有助于他人地方感的建构[45],其主观性地谈及地点与空间,是网络用户洞悉地方感的窗口[46]。此外,利用社交媒体数据研究地方感,能够揭示出传统地理空间实体要素无法体现的非实体要素,尤其是在情绪反应方面。这归因于社交媒体平台提供的全新交互方式,人们得以超越时空距离产生情感共鸣,从而转化成地方认同。例如,本研究当中发现的地方联想,它是数字地方感的重要影响因素,而地方联想也是数字地方感相比传统地方感的特有因素。本研究通过分析社交媒体数据,不仅验证了这些观点,还进一步在数字时代背景下分析地方感的新内涵、新特点,并揭示情感共鸣在数字地方感行程中的关键作用,进而为理解历史街区地方感提供了新视角与新方法。最后,本研究以南京市门东地区作为研究案例地,从这一代表性历史街区的研究中发现数字地方感影响因素的一般性规律和特点,扩展了地方感的理论内涵,不仅可以深化学界对历史街区数字地方感形成机制的理解,还可以为实际工作中的决策提供有力支持:①促进地方品牌建设与推广。本研究通过社交媒体数据分析了门东地区数字地方感及其关键影响因素,可以帮助地方政府和相关运营机构更有针对性地设计宣传策略,利用网络平台加强地方特色文化传播;②强化社区参与及归属感。数字地方感不仅是外来游客的感受,也可以反应本地居民情感,在历史街区规划设计过程中,相关部门可以通过数字地方感的研究分别收集游客与居民意见,平衡游客导向与社区参与,增强街区活力;③创新文化遗产保护模式。通过对社交媒体数据的挖掘,有助于发现公众对历史街区的关注点及变化趋势,并制定针对性的历史街区规划设计策略;④支持智慧城市建设。通过对社交媒体上门东地区数字地方感的研究,能够为智慧城市中的历史街区数字化板块开发提供参考。例如在历史街区云游览板块中融入公众更为关注的数字地方感元素的内容,使用户能够在线上即可体会门东地区浓郁的地方感文化氛围。

尽管本研究在揭示南京市门东地区数字地方感的影响因素方面取得一定进展,但仍存在一定的不足,考虑到研究的侧重点和数据限制,本研究主要对网络大数据进行定量分析,并没有对研究区域进行走访调查,也没有采取针对性的深度访谈,一定程度上忽视了人群个体对历史街区的深层次感受和体验,从而未能完全揭示数字地方感的影响机制。因此,本研究结果只能说明以往部分人群对于门东地区的地方感认知,并不具有普适性和稳定性,也不具有预测价值。在后续研究中,可以进一步结合定性和定量方法,采用丰富的数据源,重点关注人们如何通过社交媒体、在线地图、虚拟现实、网络作品等数字媒介产生地方感建构,以期深化对数字地方感成因和影响机制的理解,加强研究普适性。

致谢: 真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间与精力,评审专家在文章落脚点、与已有研究情况对比、实证结果解读、结论对策等方面的建议,使得本文的写作深度和学术价值有了较大的提升;专家对文章各部分的逻辑关系整合、规范表达等方面的建议,使文章整体的结构层次更加清晰合理。| [1] |

黎斌, 贺灿飞, 黄志基, 等. 城镇土地存量规划的国际经验及其启示[J]. 现代城市研究, 2017(6): 39-46. [Li Bin, He Canfei, Huang Zhiji, et al. International experience and enlightenment of inventory planning of urban land[J]. Modern Urban Research, 2017(6): 39-46.] |

| [2] |

邹兵. 增量规划向存量规划转型: 理论解析与实践应对[J]. 城市规划学刊, 2015(5): 12-19. [Zou Bing. The transformation from greenfieldbased planning to redevelopment planning: Theoretical analysis and practical strategies[J]. Urban Planning Forum, 2015(5): 12-19.] |

| [3] |

谌丽, 张文忠. 历史街区地方文化的变迁与重塑——以北京什刹海为例[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6): 649-656. [Chen Li, Zhang Wenzhong. The change and reconstruction of local culture in response to urban renewal and globalization: A case study of Shichahai historic district[J]. Progress in Geography, 2010, 29(6): 649-656.] |

| [4] |

李云燕, 赵万民, 杨光. 基于文化基因理念的历史文化街区保护方法探索——重庆寸滩历史文化街区为例[J]. 城市发展研究, 2018, 25(8): 83-92, 100. [Li Yunyan, Zhao Wanmin, Yang Guang. Exploration of conservation methods of historical cultural block based on cultural gene concept: Cuntan historical cultural block, Chongqing[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(8): 83-92, 100.] |

| [5] |

尹海洁, 王雪洋. 城市历史街区改造中的"文化之殇"——以哈尔滨市道外历史街区为例[J]. 现代城市研究, 2014(6): 22-30. [Yin Haijie, Wang Xueyang. Culture dying in urban historical block modification works: A case study of historical block of Daowai in Harbin[J]. Modern Urban Research, 2014(6): 22-30.] |

| [6] |

张中华, 焦林申. 城市历史文化街区的地方感营造策略研究——以西安回民街为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(9): 10-14. [Zhang Zhonghua, Jiao Linshen. Strategies of sense of place production in historical and cultural district: A case study of Xi'an Huimin street[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(9): 10-14.] |

| [7] |

盛婷婷, 杨钊. 国外地方感研究进展与启示[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 11-17, 115. [Sheng Tingting, Yang Zhao. Research progress and enlightenment on sense of place in foreign countries[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 11-17, 115. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.04.003] |

| [8] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications: Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2011(1): 1-8.] |

| [9] |

Lynch K. The Image of the City[M]. Cambridge: MIT Press, 1964: 10-12.

|

| [10] |

Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values[M]. New York: Columbia University Press, 1990: 36-38.

|

| [11] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 20-24.

|

| [12] |

段义孚, 潘贵成. 经验透视中的空间和地方[M]. 台北: 台北(国立) 编译馆, 1998: 6-7. [Duan Yifu, Pan Guicheng. Space and Place: The Perspective of Experience[M]. Taibei: Taibei National Institute for Compilation and Translation, 1998: 6-7.]

|

| [13] |

Wright J K. Terrae incognitae: The place of the imagination in geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1947, 37(1): 1-15. |

| [14] |

Proshansky H M, Fabian A K. The development of place identity in the child[M]//Weinstein C S, David T G. Spaces for Children: The Built Environment and Child Development. Boston: Springer US, 1987: 21-40.

|

| [15] |

Steele F. The Sense of Place[M]. Boston, Mass: CBI Pub Co, 1981: 37-42.

|

| [16] |

邱慧, 周强, 赵宁曦, 等. 旅游者与当地居民的地方感差异分析——以黄山屯溪老街为例[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 151-157. [Qiu Hui, Zhou Qiang, Zhao Ningxi, et al. A study on differences of sense of place between tourists and locals: A case study of Tunxi old street, Huangshan[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 151-157. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2012.06.024] |

| [17] |

朱晓丹, 叶 超". 理想的家就是普通的家"——上海流动儿童地方感的实证分析[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 60-71, 109. [Zhu Xiaodan, Ye Chao. "An ideal home is an ordinary home": A case study of migrant children's sense of place in Shanghai[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 60-71, 109. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.03.007] |

| [18] |

张敏, 汪芳. 北京市居民的历史地段的地方感研究[J]. 城市问题, 2013(9): 43-51. [Zhang Min, Wang Fang. Research on Beijing residents' sense of place in historical sites[J]. Urban Problems, 2013(9): 43-51.] |

| [19] |

廖仁静, 李倩, 张捷, 等. 都市历史街区真实性的游憩者感知研究——以南京夫子庙为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(1): 55-60. [Lian Renjing, Li Qian, Zhang Jie, et al. Tourists' perceived study on the authenticity of urban historical blocks: Taking Confucius Temple in Nanjing as an example[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(1): 55-60.] |

| [20] |

唐文跃. 南京夫子庙游憩者地方感特征及其规划意义[J]. 资源科学, 2011, 33(7): 1382-1389. [Tang Wenyue. Characteristics of recreationists' sense of place and its implication in planning: A case study of the Nanjing Confucius Temple Block[J]. Resources Science, 2011, 33(7): 1382-1389.] |

| [21] |

谢涤湘, 常江, 陈惠琪. 历史街区游客的地方感知与行为期望研究[C]//中国城市规划学会, 沈阳市人民政府. 规划60年: 成就与挑战——2016中国城市规划年会论文集(08城市文化). 北京: 中国建筑工业出版社, 2016: 12. [Xie Dixiang, Chang Jiang, Chen Huiqi. Research on place perception and behavioral expectations of visitors in historic districts[C]//Urban Planning Society of China, Shenyang Municipal Government. 60 Years of Planning: Achievements and Challenges: Proceedings of the 2016 China Urban Planning Annual Conference (08 Urban Culture). Beijing: China Architecture and Building Press, 2016: 12.]

|

| [22] |

李如铁, 朱竑, 唐蕾. 城乡迁移背景下"消极" 地方感研究——以广州市棠下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 27-35. [Li Rutie, Zhu Hong, Tang Lei. The research on the negative sense of place in the background of urban-rural migration: Based on the urban village Tangxia, Tianhe district, Guangzhou[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 27-35. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.03.004] |

| [23] |

肖潇, 张捷, 孙上茜, 等. 书法景观旅游地游客地方感影响因素分析——以陕西汉中石门十三品为例[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 130-136. [Xiao Xiao, Zhang Jie, Sun Shangqian, et al. Analysis on the factors effecting tourists' sense of place to calligraphic landscape scenic: A case study of Thirteen Rock Inscriptions of Shimen in Hanzhong, Shaanxi[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 130-136. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2012.06.021] |

| [24] |

卢志霖, 殷冠文, 罗存菁, 等. 行政区划调整背景下的居民地方感建构——以济南莱芜合并为例[J]. 人文地理, 2025, 40(1): 45-52. [Lu Zhilin, Yin Guanwen, Luo Cunjing, et al. The construction of resident's sense of place under the background of administrative division adjustment: A case study of the merger of Jinan and Laiwu[J]. Human Geography, 2025, 40(1): 45-52. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2025.01.006] |

| [25] |

付若岚, 周澄. 异质性空间视角下短视频"地方感" 的多重实践[J]. 新闻界, 2021(4): 55-61, 72. [Fu Ruolan, Zhou Cheng. Multiple practices of "a sense of place" in short videos from the perspective of spatial heterogeneity[J]. Journalism and Mass Communication, 2021(4): 55-61, 72.] |

| [26] |

吴玮, 周孟 杰". 抖音" 里的家乡: 网红城市青年地方感研究[J]. 中国青年研究, 2019(12): 70-79. [Wu Wei, Zhou Mengjie. Hometown in Douyin: Research on the sense of place of the youth in the online celebrity city[J]. China Youth Study, 2019(12): 70-79.] |

| [27] |

韦心阳, 黄 旭". 一块跳泥坑吧": 《小猪佩奇》对学龄前儿童地方感的建构[J]. 热带地理, 2023, 43(5): 885-896. [Wei Xinyang, Huang Xu. "Jump in the mud": The construction of preschool children's sense of place in Peppa Pig[J]. Tropical Geography, 2023, 43(5): 885-896.] |

| [28] |

曾一果, 凡婷婷. 重识"地方": 网红空间与媒介地方感的形成——以短视频打卡"西安城墙" 为考察中心[J]. 新闻与传播研究, 2022, 29(11): 71-89, 128. [Zeng Yiguo, Fan Tingting. Re-understanding "Place": The formation of wanghong space and media sense of place: A study of "Da Ka" activities of the wall of Xi'an city[J]. Journalism & Communication, 2022, 29(11): 71-89, 128.] |

| [29] |

Relph E. Digital disorientation and place[J]. Memory Studies, 2021, 14(3): 572-577. |

| [30] |

魏然. 媒介漫游者的在地存有: 位置媒介与城市地方感[J]. 新媒体与社会, 2017(4): 285-299. [Wei Ran. "Being in the place" for media flaneur: Locative media and urban sense of place[J]. New Media and Society, 2017(4): 285-299.] |

| [31] |

覃若琰. 网红城市青年打卡实践与数字地方感研究——以抖音为例[J]. 当代传播, 2021(5): 97-101. [Qin Ruoyan. A study on checkin practice and digital sense of place among internet celebrity urban youth: Take Douyin as an example[J]. Contemporary Communication, 2021(5): 97-101.] |

| [32] |

陈二静, 姜恩波. 文本相似度计算方法研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2017, 1(6): 1-11. [Chen Erjing, Jiang Enbo. Review of studies on text similarity measures[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2017, 1(6): 1-11.] |

| [33] |

徐戈, 王厚峰. 自然语言处理中主题模型的发展[J]. 计算机学报, 2011, 34(8): 1423-1436. [Xu Ge, Wang Houfeng. The development of topic models in natural language processing[J]. Chinese Journal of Computers, 2011, 34(8): 1423-1436.] |

| [34] |

Lee K. The interior experience of architecture: An emotional connection between space and the body[J]. Buildings, 2022, 12(3): 326. DOI:10.3390/buildings12030326 |

| [35] |

Karakas T, Yildiz D. Exploring the influence of the built environment on human experience through a neuroscience approach: A systematic review[J]. Frontiers of Architectural Research, 2020, 9(1): 236-247. |

| [36] |

楚晗, 谢涤湘, 常江. 地方发展变迁与居民地方感关系研究——以广州荔枝湾涌历史文化街区为例[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 54-62, 72. [Chu Han, Xie Dixiang, Chang Jiang. The relationship between place development and residents' sense of place: A case study of Lizhiwan historic district, Guangzhou[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 54-62, 72. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.04.007] |

| [37] |

王泓砚, 谢彦君, 王俊亮. 凝视性景观与互动性景观——旅游场景观类型对游客地方感的结构性影响[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 80-94. [Wang Hongyan, Xie Yanjun, Wang Junliang. Gazed landscape and interactive landscape: The structural impacts of landscape types in tourism field on tourists' senses of place[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 80-94.] |

| [38] |

肖坤冰, 李怡 婷". 麻" 味中的地方依恋——川渝饮食中的花椒与地方感建构[J]. 民族学刊, 2022, 13(4): 125-130, 144. [Xiao Kunbing, Li Yiting. Place attachment created by the Ma Flavor: A study on Sichuan pepper and its function in local cuisine and building a sense of place in Sichuan and the Chongqing region[J]. Journal of Ethnology, 2022, 13(4): 125-130, 144.] |

| [39] |

段义孚, 志丞, 左一鸥. 人文主义地理学之我见[J]. 地理科学进展, 2006, 25(2): 1-7. [Duan Yifu, Zhi Cheng, Zuo Yiou. Humanistic Geography: A personal view[J]. Progress in Geography, 2006, 25(2): 1-7.] |

| [40] |

曾一果, 陈爽. 恋地情结: 传播媒介与地方感重塑——数字时代人与地的情感生成[J]. 东南学术, 2023(5): 216-226, 248. [Zeng Yiguo, Chen Shuang. Topophilia: Reshaping of media and sense of place: The emotional generation of man and land in the digital age[J]. Southeast Academic Research, 2023(5): 216-226, 248.] |

| [41] |

吴晓庆, 张京祥. 从新天地到老门东——城市更新中历史文化价值的异化与回归[J]. 现代城市研究, 2015(3): 86-92. [Wu Xiaoqing, Zhang Jingxiang. From Xintiandi to Laomendong: The alienation and return of the historical and cultural value in urban renewal[J]. Modern Urban Research, 2015(3): 86-92.] |

| [42] |

邱冰, 张帆. 基于城市集体记忆建构的城市公共艺术规划——一种公共艺术介入环境空间规划设计的路径[J]. 规划师, 2016, 32(8): 12-17. [Qiu Bing, Zhang Fan. Public art planning based on collective memory: Art involved environment planning[J]. Planners, 2016, 32(8): 12-17.] |

| [43] |

向岚麟, 董晶晶, 王凯伦, 等. 基于主体视角的历史街区地方感差异研究——以北京南锣鼓巷为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(7): 114-124. [Xiang Lanlin, Dong Jingjing, Wang Kailun, et al. Research on the difference of the sense of place in historical district based on subject perspective: Taking Nanluogu lane block in Beijing as an example[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(7): 114-124.] |

| [44] |

李向北, 李文 霞". 地方" 的营造: 慈云寺历史街区更新策略研究[J]. 装饰, 2022(4): 92-96. [Li Xiangbei, Li Wenxia. "Place"making: Research on the regeneration strategy of Ciyunsi historic district[J]. Zhuangshi, 2022(4): 92-96.] |

| [45] |

唐顺英, 周尚意. 文本在游客地方感建构中的作用研究——基于曲阜游记的分析[J]. 地理与地理信息科学, 2013, 29(2): 100-104. [Tang Shunying, Zhou Shangyi. Roles of texts in the construction of tourists-sense of place: Analysis on Qufu travel writings[J]. Geography and Geo-Information Science, 2013, 29(2): 100-104.] |

| [46] |

王泓砚, 谢彦君, 王俊亮. 游客地方感认知图式的表征与结构[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 32-46. [Wang Hongyan, Xie Yanjun, Wang Junliang. The representation and structure of cognitive schema about tourists' sense of place[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 32-46.] |