2. 西北大学 城市与环境学院, 西安 710127

2. College of Urban and Environmental Science, Northwest University, Xian 710127, China

“社会空间”是列斐伏尔基于历史唯物主义辩证法提出的元空间思想。他认为,空间是社会的产物,是感知的物质空间、表征的抽象空间及实践的亲历空间的统一,是具体的、实在的,也与思维、概念、表述有关。人类从一种生产关系过渡到另一种生产关系,必然伴随着空间的重构。资本主义社会有目的地设计、开发、使用和改造空间,通过对空间的占有保障其政治经济关系的再生产与社会的有序运行,已由空间中的生产转向空间本身的生产[1]。

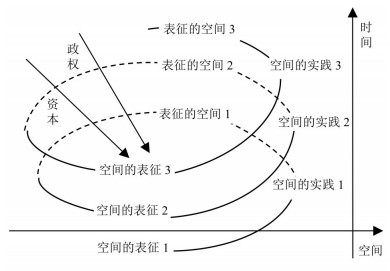

基于此,列斐伏尔提出了空间的生产理论,认为人类社会是沿着“空间的实践(Spatial Practice)、空间的表征(Representations of Space)、表征的空间(Representational Spaces)”的辩证逻辑进行螺旋式发展(图 1),社会发展的历程也是空间重构的过程。其中,空间的实践关注物质空间及其中的人类实践行为或空间性的社会活动;空间的表征关注空间的认知、设想和沟通表述层面中的语言、符号等;表征的空间则将物质的、实践的和精神的、符号的空间内蕴于自身,强调人类亲历的、生活的空间,涉及个体直接使用、体验的物质空间和构成体验的各种符号、意象和象征的空间[1]。在列斐伏尔看来,空间的表征与抽象空间关系密切,它不仅支配空间的实践,而且吞噬表征的空间,具有客观性[2]。他基于宏观叙事分析的空间社会与权力属性多在此层面产生,所提出的一系列观点得到了国内外很多学者的认可。其中,福柯从微观层面关注到了现代空间的权力、知识、身体和主体性的关系,很大程度上弥补了列斐伏尔在身体的空间建构这一问题上的研究不足[2]。但总体来看,福柯提出的空间权力只是隐含于他对现代身体/ 现代主体性的研究之中。二者均没有明确地回答权力主体如何借助“空间”规训身体、调控社会,以及在个体或社会群体心理层面如何能够得到认同并发挥作用等空间权力微观化运作的机理。本研究从社会空间思想出发,遵循空间生产的理论逻辑,引入社会表征与话语权力理论,回归文本本身追溯“空间的表征”的概念内涵,搭建空间的表征、空间话语与社会重构的逻辑关系,从社会心理层面回答了“空间”发挥权力作用的理论问题,进一步深化空间的生产研究,也为解释现代空间治理得以实施的权力运作逻辑提供依据。

|

图 1 社会空间的螺旋式生产过程 Fig.1 Spiral Production Process of Social Space |

为了更好地阐释“空间”的权力属性,搭建“空间的表征”“空间话语”与权力的关系,在此引入了社会表征与话语权力理论,为后面的论证奠定基础。

2.1 表征与社会表征表征在法语中为“Représentation”。英语的Representation有代表、表现、象征、陈述等含义,用来说明被表征(Be Represented)的行为状态或事实、表征之物、图像、意象等。从个体心理来看,表征是人脑对世界(人、事、物)的认知与再现[3],包含认知与符号表达两个意义系统[4],既是“客观存在”在头脑中的抽象、符号化、替代、再现的过程,也是指代客观事物独立存在的结果[5]。剥离了个体特异性后的、共识性集体表征或抽象表征集被称为社会表征。社会表征是“拥有自身的文化含义并且独立于个体经验之外而持续存在的各种预想(Preconceptions)、形象(Images)和价值(Values)所组成的知识体系”[6],是特定时空背景下的社会成员所共享的观念、意象、社会知识和社会共识,是一种代表着惯例的、相对稳定性的、具有社会意义的知识与符号系统[7, 8]。在莫斯科维奇(Moscovici S)看来,社会表征源于个体表征,但却是个体抛却差异向社会共意的靠拢,并随着社会进程进行着新旧更替。在历史进程中,社会表征的变动必然涉及不同时空交错下的个体与群体、群体与群体之间的权力互动与博弈。特定语境下的社会表征在霸权中形成,也以共享的知识、观念、语言符号等对个体认知、行为发挥权力作用[8]。权力经常借助暴力、说服等手段嵌入或建构社会表征,化身为常识、事实、真理等操控人们的认知与思想体系[9],对个体发挥作用以达到自身目的。

2.2 话语与权力研究话语权力问题的学者众多,其中福柯的影响最大。他对某个时期、某个研究领域内作为认识、理论、制度和实践条件的知识进行历史追溯与考古探寻[10],分析一个对象如何能够成为知识的对象、话语及其与制度、社会和政治实践的关系,提出话语是社会建构的结果,存在着控制性规则,隐匿着话语秩序、依存的条件及建构的文化;一定时期的知识与话语、话语实践与符号之间存在同构性的指称关系[11];话语是在特定历史条件下被某种制度所支撑起来的陈述群[12],也是隶属于不同领域但具有同一构成系统的一揽子陈述等。同时,他从知识与认知对象、认知主体间的互动关系,发现了社会实践中的话语权力路径,认为权力将自身隐匿于话语中,用一套规训技术和方法规约身体与灵魂,牢固地掌控着人们的生活。现代社会中,人们被科学知识和理性共识包围。知识真理取代了高高在上的君主,成为权力的代名词。人们臣服于“科学”“真理”和“客观事实”中,自愿地听其安排。随着“现代性”的影响增强,人们对知识真理的认同越多,臣服越强,话语干预社会事物的权力越大。权力主体(政治、资本等)常常依托科学知识和思想观念等,制定法律条文、政策制度、管理条例等话语体系,形成微观技术,对个体进行塑造和操控。

2.3 表征、话语与权力关系表征理论认为人们借助“锚定”(Anchoring)和“具体化”(Objectifying)的心理机制实现表征与现实(物)的统一。其中,“锚定”将不熟悉的事物归类于熟悉的认知系统之中,对其进行抽象和命名;具体化则完成了由概念、图式转化为客观实体的过程。在人们完成心理锚定和具体化的认知过程中,权力嵌入其中并发挥作用[9]。福柯提出的话语权力理论认为人们按照事物之间的相似性整理、归类所认知的世界,把握事物之间的差异并将其组织在网络结构中,依据理性图式描绘、书写、言说“物”,建立语言符号系统。社会成员借助自身所在的集合名称就能极为精确地指明语言符号对应的表征物。话语的“可说/不可说”在不同时期受制于不同的条件和排他规则,有“能说/不能说”、“说出/未说出”的分野。话语产生的物质条件与隶属的经济、政治有关。某事在某时刻被某人说出拥有权力功能。

二者均认同人类生活的世界是一个巨大的表征世界,并且存在着共享性的认知观念、意向、知识、解释体系与思维模式等。它们构成人们理解事物的基底或参照及群体间实现交流、互动的基础。二者都关注表征或话语背后的“人”的中介作用及其具有的权力属性,认为人类生活的世界是权力操控下的、按照客体应该是什么而不是本身是什么样子来呈现或言说的世界,都在不断地被生产、改造、重组、使用的过程中,获得一种接近“客观性”“物质性”的话语秩序,影响着个体的行为。社会表征理论解构了价值中立的认知观,发现了认知与表达中的社会属性,提出了个体心理经验受所属集体调节和决定的、权力规约机制之说,解释了个体思想、观点的社会性生成及其对自身行为影响的心理反应原理。话语权力理论阐释了特定社会话语的生成及对个体的规约机制。

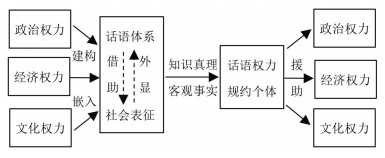

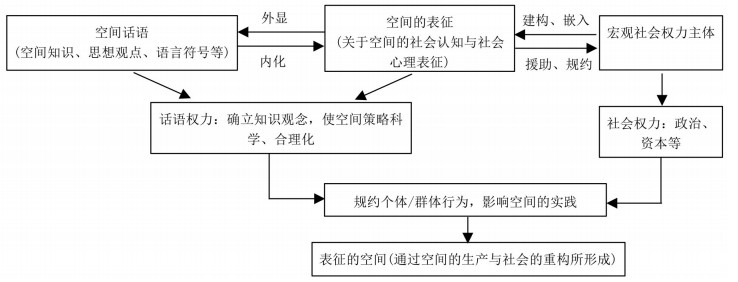

综合来看,经由社会权力博弈、建构形成的群体性心理表征,终将在结构性的政治、经济、文化权力主导下,以行为观念、意识规范等话语间的碰撞与变化呈现。也就是说,一定语境下,群体心理层面形成的社会表征只有外化为话语体系才能参与现实实践,而知识、观念等话语只有通过社会表征的心理机制才能作用于社会群体和个体,并通过群体或个体间的互动实现权力运行。社会表征之所以能够转换为较为隐蔽的“身体规训技术”,源自于人们对知识、观念、符号等话语体系的接受与心理认同,二者最终统一于话语权力规约机制(图 2)。不同历史时期的社会宏观权力,会通过多种手段建构相应的表征或话语“世界”,介入到群体/个体认知与思想体系中,潜移默化地规约着人们的思维、情感与行为。因此,“社会表征”理论把物质性与话语性、宏观性与微观性权力融为一体,阐释了社会主导权力把“表征”作为一种现实性的中介力量,将“秩序”强加给“个体”(连接社会与个体),以话语实现社会宏观权力的物质性操演与直达个体的路径,所蕴含的社会权力在微观层面运行的理论逻辑,为本研究从“表征”视角解释空间权力工具性及其微观化运作机制问题提供了很好的理论视角和可行方法。

|

图 2 社会表征、话语与权力的关系 Fig.2 The Relationship Between Social Representation, Discourse and Power |

作为根植于与福柯、莫斯科维奇同时期的法国哲学家,在相同的学术思潮与实践语境(欧洲资本主义社会)影响下,列斐伏尔同样关注了空间认知、思想观念以及相应的语言、符号体系等与权力的关系,强调表征、话语对人的心灵与行为的影响。

3.1 “空间的表征”在心理层面是关于“空间”的社会表征结合表征与社会表征理论来看,个人对自然环境、社会空间与人地关系的认知与表述是个体关于空间的表征,但群体形成的空间共识与符号表达就是关于空间的社会表征。通过文本追溯可见,列斐伏尔阐述的“空间的表征”属于后者。

首先,在他看来,为了维持社会关系的共存和团结,每个社会都产生自己的空间,也提供了独特的空间分析和理论阐释的“对象”,进而产生相应的认知、概念、符号等抽象表征内涵(Symbolic Representation)[1]。对于后者,列斐伏尔采用Représentation一词陈述之,并将“空间的表征”界定为科学家、规划者、技术专家和社会工程师等按照一定原则认知、构想、抽象出来的、描绘/记述的、概念化的空间[1]。列斐伏尔指出,空间作为人类活动的场所,也在其实践过程中不断地被感知、想象、标记、命名,赋予象征意义、价值和秩序等,并用语言、符号等空间代码进行表达。“空间”在时间与社会实践中形成,通过语言符号(如集市、市政大厅、教堂等词汇)不断地累积、延续并获得具有相对稳定的象征意义。在此过程中,人们也形成相对稳定的认知结构,谈论的空间语言(知识、图像、符号等)也构成其理解现实与实践的空间代码。空间代码帮助人们实现群体的交流、沟通与互动。在现实实践里,空间代码广泛出现在文学、艺术作品中,广播、电视、网络媒体中,专家政客的话语中以及论文、规划文本、政策制度、通知文件中,充满了知识(Savoir)与意识形态。“语言/代码”与“空间”之间形成的相对稳定的指代关系为人们感知混乱的世界提供了可能。

其次,一种空间语言、编码会在特定的社会关系中形成,并代表一个特定的空间/社会实践。每个历史阶段都有一套异于前期的、社群共享的“空间的表征”,在社会沟通与实践互动中充当群体共同认知、编码(语言和概念等)、解码空间的基础。列斐伏尔认为,随着社会的发展,旧的空间认知结构和规则被打破,新的语言、符号、范式及组合关系等空间代码、“空间的表征”与编码系统被重建[1]。基于此,他考察了人类社会从16—19世纪基于“欧几里得空间”,以及在此基础上所对应的城乡和政治区域之间的空间实践与空间代码的关系,提出中世纪的空间,不仅包括农民社区附近的地方路网、修道院和城堡,也包括城镇和朝圣者、十字军所走的道路。地球经过基督教的修正被分为了地上和地下,地表成为天堂和地狱的界限,乡村教堂、墓地或广场、钟楼等成为人们解释宇宙的表征[1]。随着工业革命的推进,资本主义的出现使得从文艺复兴时期开始发展起来的空间连同空间附带的艺术、哲学、传统道德体系消失了,但存在于人们意识、知识或教育中的“常识性”空间、欧几里得空间和透视空间通过理论的“叠加”,构建了一个新的代码,产生了资本主义的“社会空间”。

第三,社会空间不能被自然环境或者历史充分解释,生产力的增长需要经过群体的行动、知识、意识形态或表征领域的中介调节,才能引起特定时空的变化。列斐伏尔指出认知与表述中的抽象空间(“空间的表征”)是由话语、文本、逻各斯等组成的书写和言说的世界,包含着丰富的分析思维[1],与统治阶级的生产关系和这些关系所强加的“秩序”及知识、符号、意识形态和权力相关。“空间的表征”形成的历史往往与特定社会的生产方式或空间实践相联系,来自于积累的认知习惯、科学知识,并混合着意识形态进行传播,总是在变化的过程中产生并发生扭曲、位移。表征层面的抽象空间是通用的“共识”或惯例,意味着一种默契、非暴力的契约,具有互惠性和使用的公共性[1]。历史发展积累而成的大量空间隐喻/象征(用一个术语代替另一个术语)与转喻(用部分指代整体),以一种似是而非或通过类比放大或缩小(空间印象)的方式影响个体对空间的感知与抽象。将物体简化为镜面和抽象视觉秩序的空间“常识”,与科学抽象及其分析(因而简化)过程毫无区别[1]。在现代资本与交换联系在一起的社会里,抽象的空间更依赖于共识[1]。

3.2 “空间的表征”在实践中终将外显为“空间话语”列斐伏尔在多本著作中关注空间认知、概念陈述、语言符号等与“现实”实践之间的关系及其权力属性。

第一,“空间术语”对应于特定的空间及其认知与行为方式。列斐伏尔认为空间的编码把语言符号(单词和句子,以及通过符号赋予的意义的过程)和非语言符号(音乐、声音、召唤、建筑结构)结合在一起,形成一种对居民、建筑师、科学家以及实践和理论均通用的空间代码。空间代码不仅是阅读或解释空间的手段,也是理解、生产和生活在该空间的手段。图像和符号占据的空间,也意味着人类用心理和抽象的空间代替实践的空间。日常生活中经常使用的空间术语与实践之间以特定的方式被安排在一起,“当我们说到公寓里的‘房间’、街道的‘拐角’、市场、购物或文化中心、公共场所等等时,每个人都知道这是什么意思”[1]。这些表述空间的“术语”对应于人们的特定空间思维与使用方式,同时借助理性的类比、归纳、演绎推理的认知逻辑(如建立在“感知的物理空间”认知基础上的相关知识),或者通过与社会或权力结构相联系的抽象语言、符号认知逻辑,从可见的和可读的方面影响着身体。

第二,“空间”就像话语一样,以相互包含和排除的方式影响实践。人们往往将其自身定位于认知、意识框架内。空间编码与一个人的认知系统相关联。当“空间”被简化为符号和符号集、成为知识的一部分时,用于表征空间的符号、图像、意义等在人类沟通、实践中就成为空间话语与意识的固有部分。空间话语一出,同时暗示一些行为,禁止另一些行为,且在这些行为当中,有些是为生产服务的,有些是为消费服务的。任何确定的、划定的空间必然包含某些事物而排除其他事物,空间由此实现断言、否认和否定等权力属性。思想和话语的拓扑空间也是人的心理空间,暗示“主体”通过书写和说话把握“客体”规律。“自然”通过抽象、符号和图像、话语以及劳动及其产品被建构为社会性的自然[1]。因此,任何社会都把重建空间代码作为一项紧迫的任务,并借此建立空间要素间的对立、统一、联结或组合关系,以重构社会秩序和生产关系。

第三,现代社会“空间”的产生已经达到了概念和语言的层面。在全球时代,大量的空间知识、观念、语言符号等在社会实践中广泛使用,影响着人们的认知与行为,在国家、地方与产业发展中发挥着话语权力作用。政权、资本主体与专业人员合作,借助“3S”、规划设计、地图表达等空间技术,布局国家或企业发展战略、定位区域功能、制定地方治理政策等。个体也在使用空间思维和言说方式解释、认识世界,定位自己,指导实践。对于社会和个体而言,全球化时代的“空间”已经有效地将其本身的属性转移到了话语层面。空间科学研究成果已成为社会认可、接受空间实践“合理”“合法”的理论依据和“对错判断”的主要标准。大量的土地台账、卫星地图、规划图纸等成为政府、企业或个人认识、理解社会事象,进行决策的重要依据。借助计算和空间统计分析技术实现对人自身(思维、习惯、行为方式等)、人与人、人与物或事(资源、环境、社会事件等)的协调和重组[13],已成为常态。大量使用的空间概念、术语、思维与逻辑被当作“现实”,参与当前人们的日常生活与社会实践中。

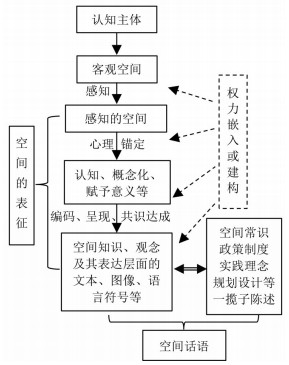

综上可见,“空间的表征”在社会实践层面,其功能在于实现社会实践与个体心理认知的联结,使个体在群体交流中相互理解,是关于空间的社会表征。针对特定社会的人群来说,发生在认知、心理层面的空间的表征只有外化为概念、常识、观点和知识以及人际日常交流、对话的语言、符号体系,才能在社会治理、文化运动、政治变革以及个体的价值观念、社会认知、情感经验等方面,发挥规训与引导的话语权力作用,进而影响空间实践,重构社会空间。即基于群体心理形成的“空间的表征”终将以结构化的空间认知及其外化、延伸的知识、语言、符号体系呈现,并通过具体的空间概念、思想观念、制度政策、实践理念、规划设计、政策文件、媒体意象、日常常识等空间话语进入日常生活(图 3)。如在当今中国社会实践语境下,我们每个个体都有关于“传统村落”这一社会空间的心理表征,形成了群体性的社会心理表征(即群体共识)。落实到实践环节,只有通过语言、符号等话语体系将这种群体表征外化,才能实现,才能实现人与人之间的交流互动,具有社会现实意义和权力属性。

|

图 3 空间的表征、空间话语与权力的关系 Fig.3 The Relationship between Representation of Space, Space Discourse and Power |

列斐伏尔提出空间是被权力干预、规划设想和知识建构的结果,布满了各种社会性质,存在着各种社会关系及意义,是政治性的和战略性的,充斥着意识形态,也是思想和行动的工具[14]。

4.1 权力主体建构空间及其表征结合社会空间思想可见,列斐伏尔揭示的空间涉及人的感知、表征和实践三个层面,并在三个层面的分析中,发现了“空间”的权力嵌入性/建构性、工具性特征。他从实践论出发,指出人类日常话语和抽象思想所关涉的空间,是由概念知识、观念常识、语言符号等构成的空间,从感知的客观空间到语言陈述的抽象空间,存在权力嵌入或建构的过程(图 3)。

首先,对于人类发展而言,特定社会的人群(统治阶级)不仅根据现实实践生产出与之对应的物质性的空间,还要生产出与秩序、规则、意义、价值等相关的抽象空间(空间的表征)。历史上,从意大利文艺复兴到十九世纪,画家、建筑师、理论家、文学家等在社会实践的基础上,通过对空间的再现/表征开始支配表征的空间[1]。当前的“资本主义”不仅控制了地球原有的空间,而且倾向于创造自己的空间[1],其空间的生产离不开相对统一、稳定的社会空间认知、观念与表征系统的支撑。现代空间是权力(政权、资本)主导下的工业化、城市化与全球资本化实践的空间,更是被项目、投影、符号、乌托邦、想象等所占据的空间,是物理的(自然宇宙)、心理的(逻辑和形式抽象)和社会的空间的叠加与统一,且涵盖从建筑到全球的各个尺度。

其次,谁拥有权力谁就主导如何表征空间。统治阶级为了维护社会秩序,会利用权力操控空间编码及符号、语言的交流互动。与其他社会表征一样,“空间的表征”同样涉及个体对空间的认知、概念化,赋予意义、符号表达到群体共识的形成过程,以及强权主导者的价值、情感、态度等在其中的嵌入与转移过程(图 3)。在此(表征)过程中,空间受到特定权力主体(政权、资本等)的操控,也因此具有了社会权力属性,获得了权力功能[1]。基于此,列斐伏尔提出:一切写出来、说出来的抽象空间是被强势权力主导的(说它想说的)、被各种各样的“权威”操纵的、趋向于同质性、消除差异或特性、工具性的空间,包藏着具体的矛盾[1]。在那些声称表达集体意志和集体思想的标志和表面之下,隐藏了更多作为政治的、军事的、最终是法西斯性质的权力意志[1]。被设计师、政客等权力主体生产出来,抽象到纸上、意识上的“空间”常识、图示、概念等,隐藏着权力,以一种非暴力但强有力的方式对个体的情感、行为产生意义和影响,继而实现对物质的支配。“空间的表征”背后代表的是特定社会的经济、政治权力主体。

第三,任何新的国家和政治权力都会以它自身的方式去分割空间,并提供它自己关于空间以及空间中的事物和人民的话语[1]。在人类历史进程中,权力主体不断地嵌入、建构“空间”及其话语,以帮助人们系统地认知、解释其生存的“真实”客观的地理环境(图 3)。首先,服务于权力的意识形态存在于对社会空间的论述中,并通过干预社会空间生产及实践呈现自身[1]。意识形态决定了特定活动的位置(在这里而不是在那里),空间表达了社会关系。在空间及其中的事物、行为和情景被意识形态性的“空间的表征”所取代的过程中,“表征”所包含的建立规范、秩序、地位、层次结构、位置及其绑定的角色与价值等,会通过空间确定权威,形成一些规范性的力量,使其更好地发挥作用[1]。其次,在非批判性“科学知识”、媒体建构的“虚幻空间(文本和图像呈现的)”和空间“用户”的默许支持下,权力主体把空间问题中的很大一部分属性转移到话语、心理空间的层面来实现操纵。自然空间会通过符号中介(Symbolic-mediation)被转移到政治领域,被政治力量占据,建立了规则,形成了绝对空间(Absolute Space)。权力将空间抽象到一种思维法则的地位,国家、区域等问题很容易简化为语言和文化问题将人们引入抽象的国际主义[1]。

总之,社会空间观把人类实践活动作为感知、组织、使用、生产与创造空间的重要方式,也把趋向于结构化、一致性的空间认知、观念、知识、话语和符号等表征体系作为影响空间实践,重构社会空间的重要环节。从“表征”的视角,列斐伏尔重新认知“客观”的社会空间,发现了权力经常编码空间,建构空间的表征并借助其介入个体认知与社会实践行为,影响或重构社会空间的现实。因此,“空间的表征”不仅是列斐伏尔阐述社会空间理论体系的核心概念,更是他窥视空间权力工具性以及现代空间政治经济属性的一把钥匙,能够很好地用来揭示现代空间治理的机理。如通过对“传统村落”空间“事实”的追问可见其现代社会权力的建构性。专家、学者与政府等权力主体将其表征为村落文化遗产、传统文化承载地等,并在社会层面达成共识,形成了关于此种空间的社会表征[15]。

4.2 空间及其表征成为权力主体进行社会治理的工具列斐伏尔在《The Production of Space》一书中总结道“这本书从头到尾都提供一个信息,即社会实践由不同的概念来支配”,提出古典透视法是最好的例证,现在规划者的空间定位系统给每个活动分配一个精确的位置是另一个例子[1]。空间结合了意识形态和知识,资本主义社会的统治阶级在抽象空间产生时就占有它,把其作为权力工具,用于组织生产、产生利润[1]。总体体现了“权力主体借助空间及其表征的话语权力操作技术与管理策略,进行物理空间的圈定、分区、划界以及资源的配置等,隐性地规约、支配个体/群体的心灵,让其自觉遵守,以实现空间治理和自身的微观化运行”的思想。如现代社会建构的“传统村落”空间已经作为隐性工具影响人的实践行为,并通过知识观念、政策法律、规划文本等空间话语干预一个个具体的村落空间。“传统村落”在更大程度上是国家空间战略的分类调整并使之秩序化实践的产物,是某些社会群体对当前中国时、空、价值体系新的界定与行为选择,并借此塑造和固化现有的社会文化空间价值,保障国家治理及城乡空间实践的有序推进,维护社会和谐[15]。

第一,宏观尺度上,权力借助“空间”安排经济与政治实践,重构“表征的空间”,实现社会治理与权力运行。

列斐伏尔认为空间既是权力争夺的场所,也是权力的媒介。这种属性除了体现在早期强权直接占有空间进而实现社会统治的途径之外,还表现在现代权力主体常常借助空间科学知识、战略设想、规划蓝图等,分配物理空间、调控社会资源,占领或生产新的社会空间[1]。

空间在现代国家治理中扮演着更加重要的角色[1]。列斐伏尔提出19世纪以来,民族国家的建立,要求新的国家政权引入特有的空间划分方式及行政分类。进入20世纪,全球社会和政治实践倾向于在空间中联合起来,国家的空间作用更加明显。世界市场的建立也使得经济与权力不能再分离[1]。国家按照资本生产方式的要求对空间进行管理,利用空间确保对地方的控制,保持严格的层级与总体的一致性等,将空间作为一种生产、控制、统治以及实现多个目标的工具或权力手段[16]。到20世纪下半叶,官僚、政治机构不断地利用空间对各级或经济领域的各个机构进行干预[1]。无论政治意识形态、历史背景或掌权者的阶级渊源如何,现代国家都在知识和技术的帮助下“理性地”规划和组织空间[1],如在知识技术的帮助下,树立空间实践观念,制定空间管理政策制度,开展土地利用、城市或区域发展等战略规划,设置“自然保护区”“文化遗产地”“经济开发区”等空间类型,以定位、建设、支配空间,影响与调控社会实践模式(人与自然、人与人的互动)与居民生活。

空间已被纳入到“现代”经济发展战略中。现代空间在资本主导下进行了“均质化”处理,变得可量化、可比较、可交换,成为动产或流动的财富被卷入商品交换中,并实现了从单细胞单元向整个空间的扩展。与“商品”“货币”等概念相似,在其表征层面,“空间”(资本逻辑下的抽象空间)已经作为一种具体的、共识性的认知框架或结构影响着人们对空间的“改造”,在产业布局、经济结构、地方交流等方面发挥作用。资本通过对空间的征服和整合,维持其生产关系的正常运转。他们借助空间及其表征“合理、合法”地攻城掠地、占用空间,实现了自身的增值与扩张。如采用“空间战略、空间规划等”迫使弱势群体和工人等走向外围;在中心附近腾出可用空间,以增加其经济价值;将中心组织为决策、财富、权力和信息的中心;为中间阶层和“精英”内部的霸权阶级寻找盟友;从空间的角度规划生产和流动等[1]。除此之外,在城市、消费场所、虚拟网络、旅游古镇等领域,现代社会“空间”均体现出明显的资本权力属性,已经深入地介入资源分配与重组,并改变着社会结构[17-22]。

总之,在宏观的政治经济实践领域,空间成为政治、资本工具,不再是空洞的几何空间。空间具有的完整象征和意义系统,是控制社会和生产发展的工具,支持生产关系和财产关系的再生产,等同于一套制度和意识形态似的上层结构[1]。其中,因“空间的表征”涉及对空间的认知与界定(它能确立观念,使空间策略科学、合理化,进而合法、可行),与空间的实践、表征的空间构成指导/被指导、控制/被控制的关系。现代政治、资本及技术专家等权力主体拥有对空间知识、技术等“表征”的控制权,也因此控制着全球资本化、城市化的进程,组织各种空间的流动,并让这些流动服从其设置的制度、规则、规章及其价值体系、社会关系。

第二,微观尺度上,权力借助空间及其表征建构“真实、客观”,影响个体认知,并借助话语逻辑让权力“合理、合法”地运行。

(1)权力主体借助“表征”建构的“真实、客观”在实践层面发挥作用。“空间的表征”往往替代客观的“真实空间”影响人们的认知。人类实践的空间是身体感知的空间,人们在生活中处处使用空间思维及“符号”进行互动。人脑中感知的或唤起的空间不仅是几何、光学图案,也包含其历史沿袭下来的特定内涵、价值、意义等,是具有物理内涵、符号意义的混合空间,也是可读性的、替代现实的抽象空间或空间幻象[14],含有边界、尺寸、大小等几何认知及其蕴含的内外、包含、善/恶、自我/敌对等意义、价值判断。语言表述出来的“抽象空间”是当前人们认知“客观空间(有着严格规则的地球环境及其上的活动)”的前提,也是支配人类行为的原动力。当人们用词汇说出“宇宙”或“世界”的实体,表达的是人类及其意识所属于的世界,是头脑基于“客观世界”所呈现的、不精确的、形象化的空间表征及其逻辑,支配着实践行为。空间的表征一旦被人接受,人类就会向绝对真实妥协,允许空间的概念、形象、文本、图片等符号替代“空间”本身,将表征的世界伪装成真实的世界,并在达成共识的过程中建立世界的规则。当空间本身被知识、话语、符号组成的“表征”系统替代并被人们接受时,人们头脑中就会产生“符号=对象”的幻象,并将其认为是绝对真实的空间,“表征”建构的“真实”就充当“空间”本身撬动人们的认知、情感、态度等,进而影响人们的行为、支配社会实践,获得权力。

“空间科学”也在现代社会中起到了操作或工具作用,实现了知识和技术的政治运用,以一种“间接”的方式融入生产关系,服务于霸权[1]。在人类追求“智能化”、直达抽象空间的现代社会,个体对空间的感官印象已经变形。几何的、视觉的空间成为政治媒介[1]。现实中,人们经常使用清晰界定的空间概念与抽象的科学知识、精确的话语表述替代现实中暂时的、不完整的、界限模糊的“客观世界”,就产生了用“表征替代现实”的心理机制影响人的认知。现代科学研究越来越多地使用数学、计算机逻辑,通过科学方法或“建模”的方式由数据、机器处理、呈现空间问题并给出相应的管理策略。这种将现实缩小到抽象空间的认知与实践方式,消除了其存在的内外差异,暗含了一种绝对知识及“同质”空间的意识形态,正好服务于资本主义社会关系。资本市场及国家通过行政细分、科学和专业的技术及将空间同质/分裂进行零售/批发[1],基于科学知识与意识形态制定战略、控制工业化、城市化进程与空间发展,打着理性主义旗号组织空间,大量使用“表征”系统或话语逻辑,借助各种媒体宣传空间价值、意义等来操控社会群体的空间认知,具体参与空间物质实践与社会管理。他们将知识和意识形态结合,给每一个活动分配一个“准确”的位置,通过符号来布置或赋予环境价值与意义,使空间“合理地”与整个社会联系在一起,借助物质与心理双重路径影响空间重构,实现了空间的资本化或政治性目的。

(2)权力主体借助“表征”的话语属性,允许或排斥某些行为,让其“合理”“合法”地调控社会实践。“空间的表征”借助话语权力运作逻辑,规约个体与社会行为。约定俗成的任何“空间”及其话语作为历史积淀形成的社会文化语码和人们意识的深层逻辑,以语词言说的形式潜在地制约、支配着群体的思维方式和行为准则。日常生活中常用的、确定的“空间”已通过多重编码实现了话语化,必然包含事物间共存的关系,规定、命令、禁止与排除其他事物。人在空间中行动和定位自己,一旦参与社会实践,就必须进行空间的感知和概念化,包容/排斥、对称/非对称、包含/不包含、连接/分离等空间逻辑也随之展开,也将进行善/恶、美/丑、内/外、禁止/允许、中心/边缘的价值判断与关系联想[1]。也就是说,当一个人把自己置于空间位置中,以自己为尺度、以空间为中介理解其他事物时,空间的符号意义对个体理解事物的方式和内容就产生了作用。人们可以用思维的方式重新构造“空间”,解释空间的意义,对“空间(论述的对象)”重新系统地建构。当人们将这种综合的空间观念或知识、秩序、惯习或者思维投射到空间实践中,空间就作为一种话语规约、影响着实践,且知识、话语为人们的日常生活提供“肯定的”和“真实的”正当理由或行动的有力论据。

历史上,人类开始干预自然就涉及了对空间的认知及其影响下的规划、改造行为。随着社会环境的变迁,人类对空间的认知,知识、语言与符号表述以及赋予的价值意义等心理“表征”随之变化,且会反作用于实践。现代大规模的农业耕作、铺路架桥、开挖河道,以及工业布局、基础设施建设等人类改变自然的活动都是其空间表征的外部投射,权力主体(资本、政权)对空间的操控更为明显。传统社会的权力主体建构不同的空间概念,通过对空间划分价值标准(如重要/非重要、好/坏)、功能分区(如公共空间/私密空间、神圣空间/生活空间)、领域权限(你的/我的),在文化、艺术、宗教等抽象层面上赋予意义,影响着人类的空间认知、行为实践与结果[23],进而重构空间并实现社会治理。现代社会,用于决策的、看似中立的空间科学及基于此知识做出的空间安排、规划设计等,实际上是包含着情感、态度、价值偏好的综合认知体系,也暗含着规定、命令、“禁止或允许”等规约话语,发挥着确定权威的作用。强权主体给“物理空间”分类、命名、赋予意义、建构符号,并借助严密的话语陈述构建“有用/无用、交换/ 使用、新/旧、现代/传统、城/乡、人造的/原生态”等空间认知结构与思维逻辑,决定“何者为‘真善美’,谁/做什么/怎么做/处在什么位置是合理、合法的”等空间排除规则与操作技术,以规训其他对象与客体。

可见,当空间被抽象到知识、文本、图像、符号层面,就成为包含着规范、秩序、地位、层次结构及其绑定的角色与价值的,视觉和话语支持的(或语境化的)空间。现代权力主体经常借助空间图示(地图、空间形象、图像、符号信息等)、科学知识或以知识的形式(空间想象、空间法则等)建构“真实、客观”,“合理、合法”地进行空间布局、规划设计,制定发展战略、配置资源等,干预空间及其中的事物或秩序,产生某种或明或暗的压制关系。因此,现代社会空间是一种权力工具,传达着政治、资本逻辑及其价值准则。

总之,现代社会空间是一种权力工具,传达着政治、资本逻辑及其价值准则。“空间的表征”不仅成为权力主体合理地配置资源、主导社会实践,实现空间治理的工具,也构成了个体与社会行为的基础。生活在表征世界中的现代人群,都带着来自社会规范修正过的“滤镜”看待人与自然环境,往往不能把空间的抽象与具体、起源与现实、秩序与形式、自然与社会分开,忘记了自己是“表征”的使用者。空间的表征看似没有“主体”,却借助话语权力机制,以意识形态、社会规范、科学知识与空间技术及其蕴含的价值立场等,调控或维持特定的社会关系,始终服务于某种“主体”。

5 结论与启示 5.1 研究结论本文引入话语权力与社会表征理论分析了空间的生产相关概念内涵,解释了现代社会空间治理得以实现的理论逻辑。分析表明:

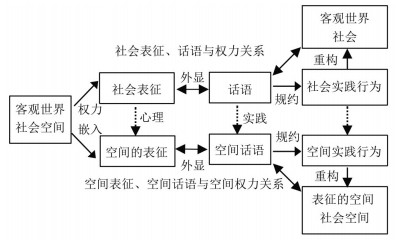

(1)话语、社会表征在社会实践层面统一于话语权力。综合社会表征与话语理论可见,“话语”权力运作的心理机制可以借助“社会表征”进行解释,这一衔接实现了话语嵌入社会群体和个体心理、生成表征,并通过群体和个体之间的互动运行话语权力的理论连续,为理解“空间的表征”、空间话语与空间实践的关系,以及空间的政治经济属性提供了很好的理论基础。也就是说,落实到社会空间层面,社会表征与话语权力的关系则表现为“空间的表征” “空间话语”及其权力关系(图 4)。

|

图 4 社会表征、话语与空间 Fig.4 Social Representation, Discourse and Social Space |

(2)空间的表征是关于空间的社会表征,在实践中外显为空间话语。从列斐伏尔社会空间理论及其论述的“空间的表征”的语义来看,只有在群体中形成并被广泛接受的关于空间的“社会表征”,才能发挥权力关系,具有政治经济属性。因此,“空间的表征”是关于空间的社会表征。但心理层面的“空间的表征”落实到实践层面,终将“外化”为表述出来的“话语符号体系”才能实现社会性的交流与沟通,产生相互作用的关系。可见,在社会生活领域,空间的表征就是空间话语,并可将“空间话语”界定为:一定社会背景下,特定人群所形成的关于“客观世界或空间实体”知识性的、概念性的社会性表述、符码系统,是日常生活中替代“现实空间”的一种“构想空间”或空间编码与语言符号,主要表现为关于空间的抽象概念、思想理念、知识理论等认知体系,以及相关的政策文件、规划设计、实践观念、媒体意象、日常话语等一揽子陈述。

(3)在社会空间中,空间的生产最终体现为一种空间话语实践与社会形塑的互动过程与结果。结合“空间的表征”的话语权力运作机制,可将“空间的表征”影响“空间的实践”、建构“表征的空间”的运作逻辑解释为空间话语与空间的实践、社会重构(“表征的空间”的再生成)之间的互动关系。即空间的生产得以实现的逻辑可以转换为:“空间的表征”通过认知、符号与共识等心理表征建立人与客观世界的联系并传达一定的规则、秩序,进而在实践层面转换为一种空间话语,影响/规约个体的观念、思维逻辑与行为及群体的社会、政治、经济和文化活动,以重构“表征的空间”,推动空间的生产(图 5)。

|

图 5 “空间生产”理论视角下空间话语对社会空间重构的机制 Fig.5 The Mechanism of Social Space Reconstruction by Spatial Discourse from the Theoretical Perspective of "Production of Space" |

(4)空间的权力工具性体现在权力主体建构或操控空间及其表征,并嵌入或隐身其中影响空间的实践,重构着社会空间。“空间的表征”作为与实践、经验相对立的抽象空间,是权力博弈的结果,也是由意识、理念、知识及意识形态组成的混合物,在任何社会都占主导地位。各个时代的权力主体都会基于现实需求建构、表征、言说空间,并借助此影响个体认知,调控社会、政治、经济和文化实践,以重构符合自身需求的社会秩序与空间(图 5)。

(5)空间权力工具性在宏观社会与微观个体层面得以衔接并顺利运作的原理在于:宏观社会权力建构的“空间的表征”,会在群体共识性的心理层面上构成关于空间的社会表征,进而在实践领域外显为空间话语作用于人心,规约个体,调控社会(图 5)。当“空间”在社会实践中被抽象到“表征”层面,就可以借助话语权力机制实现宏观社会权力与个体行为实践调控的衔接。因此,现代社会空间治理得以实现的逻辑在于:政治、资本权力主体建构(或嵌入)空间及其表征,并借助其话语权力运作逻辑规约个体/群体认知与实践行为,重构社会及其空间,进而实现社会治理。空间及其话语也因此成为权力主体主导社会实践、实现社会治理的工具。如当前社会建构的“传统村落”空间及其话语蕴含着现代社会秩序与发展逻辑,规约着村落实践[15]。

5.2 理论贡献与实践启示 5.2.1 理论贡献本研究试图整合心理表征、话语权力与社会空间理论,揭示空间权力工具性在微观空间实践或个体行为层面得以实现的逻辑,弥合来自宏大叙事分析而产生的空间生产理论(宏观范式)和微观实证研究的关系。这对于完善社会空间思想与空间治理理论,提升空间治理实践能力具有重要的学术价值。具体贡献在于:

第一,借助社会表征与话语权力理论,解释了“空间的表征”内涵及其与“空间话语”的关系,提出了空间的表征是关于空间的社会表征(心理层面),并在实践中外显为空间话语的观点,并基于此回答了“权力主体通过建构并借助空间及其表征(或空间话语体系)规约个体与群体社会行为,进而影响空间的实践(或调控社会实践),推进空间的生产(或重构社会及其空间)的权力运作机制”问题,理清了宏观社会建构的空间及其话语在社会实践层面实现微观化权力运行的机理,弥补了空间的生产理论对此解释的不足。

第二,通过对“空间的表征”语义辨析和空间话语概念的引入,将空间的生产理论中的“空间的实践、空间的表征和表征的空间”三元辩证关系转化为空间话语与社会实践、社会空间重构之间的关系,更为清晰地揭露了“权力主体通过建构、表征、言说空间的权力隐藏术干预空间实践,塑造表征的空间”的空间权力工具性黑箱(或空间政治、经济权力属性),同时也搭建了空间话语、权力运作与社会空间重构的解释路径,理清了现代空间治理得以实现的理论逻辑,为学者开展空间及其话语建构与社会重构关系的实证研究提供理论依据。

5.2.2 实践启示随着现代化、市场化的推进,国家已被纳入全球空间生产体系。资本、政权通过空间的横向魔力将触角延伸到各个角落。广泛的经济合作、社会重组、文化互动、城乡融合等需要更多使用点、线、面相互缠绕的结构性、网络性的空间思维加以解决。我国新型城镇化、乡村振兴、城乡融合发展等一系列战略的实施,以及一轮轮国土空间规划的跟进,空间知识、土地数据和地理信息技术成为描绘、观察和监督国土空间变化的重要手段。“建立由空间规划、用途管制、领导干部自然资源资产离任审计等空间治理体系”[24]不仅是现代国家治理的核心组成部分,更是深化国家治理体系、提升治理能力的重要抓手[25-27]。在这种背景下,本研究对社会实践的启示如下:

第一,由社会空间的权力运作逻辑可见,建立一定的空间“共识”,使其成为统领整个社会实践的一种科学认知、观念,进而推动空间的再生产和社会重构显得尤为必要,但也要关注抽象空间带来的一系列问题。权力主体在借助空间认知与话语表述引导空间实践、配置空间资源(人、事、物等)的同时,也要关注“空间”压制带来的矛盾冲突问题。“空间”命令身体、规范生命、制定法则,整合社会行为[1]。人们在多重尺度的空间知识话语与符号表征的制约下,被既定的空间认知与思维等所定向、定位、定关系,充满着服从和规训。但身体亲历的(The Lived)空间是活的,具有情感内核,包含了激情、行动和生活情境,是非理想的、流动的和动态的[1],充满着抗争、质疑与批判。空间中生活的主体以自身的生命体验不断地重新认识、界定空间,赋予其象征与意义以对抗主流空间实践、话语与秩序,产生一种自下而上的“反规训”的“空间的表征”和博弈力量,用以调适或改变其臣属或边缘化地位[28]。因此,结合我国当前国家战略需求,一方面要加强国土空间科学研究,形成学术共识,跟进制度建设,引领空间实践观念,用空间话语统领国土空间治理,更好地服务于社会实践;另一方面要防止在此过程中所产生的空间异化、权力博弈和社会、生态失衡问题。

第二,空间话语服务于霸权的特性,使得国家在现代空间治理实践中需要依据现实生活和人民诉求不断地调整空间实践观念与政策制度。空间的表征与人类空间实践之间充斥着话语权力,包含着大量的促进物质、能量和信息交换的网络与路径。“空间的表征”作为“客观物质空间”的概念化、知识化和具象化的表述,往往被人们作为“客观真实”的替代品而成为权力工具。但面对人们生活的无所不包的、复合多元的空间,科学家、设计师、专家政客等“空间医生”在“空间精神分析”中使用的措辞[1],只能选择特定的视角,在先在的认知框架内使用线性的(往往还是精确的)语言展开表述、言说,必然导致片面性的空间认知与实践的简化,从而使有些人受损、有些人受益[14]。“抽象空间”与具体实践的分离,注定会忽略或掩盖某些“事实”,产生话语欺骗与霸权效应。正如列斐伏尔所言,当整个社会被简化为“货币市场、组织机构、城市网络、交通系统”等概念与符号,任何对象都被视为一个连贯的实体,混乱就会随之而来[1]。因此,政府部门在使用或借助空间知识、土地台账、图像符号等进行决策、展开社会治理时,要关注空间话语本身及其蕴含的价值立场所引发的空间剥夺、社会不公问题,及时调整空间策略,以更好地服务于社会发展。

第三,空间及其话语的建构性,使得学界开展批判性研究较为必要。当前学者往往基于“客观世界/事实经验”的本体论、认知论,采用“科学实证主义”的认知范式,相对固定的分析模式、方法套路或数学逻辑将“客观事实”装进思维框架或思维模具里,形成知识理论体系,用于指导政策、战略与制度的制定,影响和调控空间实践。一旦出现问题,就纠正、调整实践策略,强制某些群体服从“知识”建构的“科学真理/事实”逻辑系统或政策制度。“实证主义科学”的自信即使导致“实践”面临着重重困境,也很少有人对“知识”“真实”本身产生质疑。但现代哲学的发展认为所有概念、理论与认知中的“客观世界/事实”是历史生成、社会建构的产物,理性、科学的“事实”发现往往来自理论与理论、范畴与范畴之间的逻辑关系,受到“既定范畴”和认知框架的制约。这种认知逻辑不仅让人怀疑基于“事实”形成的科学理论的合理性问题,也让基于科学理论所形成的“理应如此”的现实实践显得荒谬。列斐伏尔摒弃物理空间的既定认知范式,引入社会、历史维度发现了“空间(事实)”科学建构的非理性部分,并从空间的认知、编码、构想等“表征”层面论证了其对空间实践的影响,提出了社会空间的权力工具特性,对“空间”科学知识的“真实性”“真理性”,以及学者、专家与政府人员对“空间科学构想”“空间科学安排与规划设计”本身提出了质疑,开创了展开空间的社会批判性研究领域。因此,在空间治理广泛应用于国家发展的现代中国,需要学者批判性反思既定的“空间事实”(如“传统村落” “自然保护区”“主体功能区”等),将其放在一定社会的、历史的语境中前溯“空间本体”,发现其“建构”的本质及其背后的社会关系,从科学认知的起点,反思现代社会空间知识生产及其产生的实践效应问题。

| [1] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Smith D N, trans. Oxford: Wiley-Blackwell, 1991: 4-415.

|

| [2] |

郑震. 空间: 一个社会学的概念[J]. 社会学研究, 2010, 25(5): 167-191, 245. [Zheng Zhen. Space: A concept of sociology[J]. Sociological Studies, 2010, 25(5): 167-191, 245.] |

| [3] |

赵蜜. 社会表征论: 发展脉络及其启示[J]. 社会学研究, 2017, 32(4): 218-241. [Zhao Mi. Social representation theory: Development context and its enlightenment[J]. Sociological Studies, 2017, 32(4): 218-241.] |

| [4] |

斯图尔特·霍尔. 表征: 文化表征与意指实践[M]. 徐亮, 陆兴华, 译. 北京: 商务印书馆, 2013. [Hall S. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices[M]. Xu Liang, Lu Xinghua, trans. Beijing: Commercial Press, 2013.]

|

| [5] |

王月娇. 表征概念在法语国家旅游地理研究中的应用与启示[J]. 旅游科学, 2021, 35(2): 63-79. [Wang Yuejiao. On the application of representation concept in tourism geography studies in Frenchspeaking countries and its enlightenments[J]. Tourism Science, 2021, 35(2): 63-79.] |

| [6] |

管健, 乐国安. 社会表征理论及其发展[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2007(1): 94-100. [Guan Jian, Le Guoan. Theory of social representation and its development[J]. Nanjing Normal University Daily (Social Science Edition), 2007(1): 94-100.] |

| [7] |

张曙光. 同乡交往的社会表征研究[D]. 北京: 清华大学, 2006: 5-14. [Zhang Shuguang. A Study of Social Representations on the Intercourse of Fellow Villagers: A Case of College Students[D]. Beijing: Tsinghua University, 2006: 5-14.]

|

| [8] |

塞尔日·莫斯科维奇. 社会表征[M]. 管健, 高文珺, 俞容龄, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 23-100. [Moscovici S. Social Representation[M]. Guan Jian, Gao Wenjun, Yu Rongling, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2011: 23-100.]

|

| [9] |

安传艳, 李同昇. 地图表征的权力运作机制: 建构的知识话语[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 2099-2112. [An Chuanyan, Li Tongsheng. The power operation mechanism of map representations: Constructed knowledge discourse[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 2099-2112.] |

| [10] |

莫伟民. "人之死": 《词与物》的主旨及其哲学意蕴[J]. 哲学研究, 2015(4): 86-94, 131. [Mo Weimin. "The Death of Man"[J]. Philosophical Research, 2015(4): 86-94, 131.] |

| [11] |

米歇尔·福柯. 词与物[M]. 莫伟民, 译. 上海: 上海三联书店, 2016: 1-26. [Foucault M. Les Mots et les Choses: Une archéologie des Sciences Humaines[M]. Mo Weimin, trans. Shanghai: Shanghai Sanlian Bookstore, 2016: 1-26.]

|

| [12] |

米歇尔·福柯. 知识考古学[M]. 谢强, 马月, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007. [Foucault M. L'Archéologie du Savoir[M]. Xie Qiang, Ma Yue, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2007.]

|

| [13] |

杜月. 制图术: 国家治理研究的一个新视角[J]. 社会学研究, 2017, 32(5): 192-217, 246. [Du Yue. Cartography: A new framework of national governance[J]. Sociological Studies, 2017, 32(5): 192-217, 246.] |

| [14] |

亨利·列斐伏尔. 空间与政治[M]. 李春, 译. 上海: 上海人民出版社, 2015: 8-10. [Lefebvre H. Space and Politics[M]. Li Chun, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2015: 8-10.]

|

| [15] |

安传艳, 翟洲燕, 李同昇. 传统村落空间的表征与话语权力: 基于文本话语的分析[J]. 地理科学, 2022, 42(4): 702-710. [An Chuanyan, Zhai Zhouyan, Li Tongsheng. Representation and discourse power of traditional village space based on the text analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(4): 702-710.] |

| [16] |

包亚明. 现代性与空间的生产[M]. 上海: 上海教育出版社, 2003: 1-50. [Bao Yaming. Modernity and the Production of Space[M]. Shanghai: Shanghai Education Press, 2003: 1-50.]

|

| [17] |

尹保红, 钱爽, 王小乔. 西方马克思主义空间理论建构及其当代价值[M]. 北京: 光明日报出版社, 2016: 51, 98, 102, 232. [Yin Baohong, Qian Shuang, Wang Xiaoqiao. The Construction of Western Marxist Space Theory and Its Contemporary Value[M]. Beijing: Guangming Daily Press, 2016: 51, 98, 102, 232.]

|

| [18] |

徐忆, 宁云中. 卡斯特尔的网络空间理论与"超文本"文学表征[J]. 求索, 2013(1): 168-170. [Xu Yi, Ning Yunzhong. Castel's theory of cyberspace and the "hypertext" literary representation[J]. Seeker, 2013(1): 168-170.] |

| [19] |

任政. 资本、空间与正义批判: 大卫·哈维的空间正义思想研究[J]. 马克思主义研究, 2014(6): 120-129. [Ren Zheng. Criticism of capital, space and justice: A study of David Harvey's thought of space justice[J]. Studies on Marxism, 2014(6): 120-129.] |

| [20] |

黎庶乐. 鲍德里亚对资本主义理性空间的解构[J]. 马克思主义哲学研究, 2016(1): 188-195. [Li Shule. Baudrillard's deconstruction of capitalist rational space[J]. Marxist Philosophical Research, 2016(1): 188-195.] |

| [21] |

刘宏芳, 明庆忠, 韩璐, 等. 民族古镇地方性生产中的旅游空间不正义表征及发生过程探究[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 55-61, 155. [Liu Hongfang, Ming Qingzhong, Han Lu, et al. The representation and generating mechanism research of tourism spatial injustice in an cient ethnic towns[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 55-61, 155. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.04.007] |

| [22] |

郑久良. 空间生产视角下非遗旅游街区空间结构演化与动力机制: 基于屯溪老街的案例分析[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 62-70, 106. [Zheng Jiuliang. Spatial structure evolution and dynamic mechanism of intangible cultural heritage tourism blocks from the perspective of spatial produciton: A case study on Tunxi old street[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 62-70, 106. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.008] |

| [23] |

罗伯特·戴维·萨克. 社会思想中的空间观一种地理学的视角[M]. 黄春芳, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2010: 7. [Sack R D. Conceptions of Space in Social Thought: A Geographical Perspective [M]. Huang Chunfang, trans. Beijing: Beijing Normal University Press, 2010: 7.]

|

| [24] |

张京祥, 陈浩. 空间治理: 中国城乡规划转型的政治经济学[J]. 城市规划, 2014(11): 9-15. [Zhang Jingxiang, Chen Hao. Space governance: Political economy of China's urban and rural planning transformation[J]. City Planning Review, 2014(11): 9-15.] |

| [25] |

樊杰. 我国"十四五"时期高质量发展的国土空间治理与区域经济布局[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 796-805. [Fan Jie. Highquality development of national territory space governance and regional economic layout during 14th Five-year Plan in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(7): 796-805.] |

| [26] |

戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1272-1286. [Ge Dazhuan, Long Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1272-1286.] |

| [27] |

张京祥, 夏天慈. 治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2040-2050. [Zhang Jingxiang, Xia Tianci. The change and reconstruction of spatial planning system under the goal of modern national governance[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(10): 2040-2050.] |

| [28] |

Soja E W. Third Space: Journeys to Los Angeles and Other Realand-Imagined Places[M]. Oxford: Blackwell, 1996.

|