2. 广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室, 广州 510006;

3. 广东省公共安全与灾害工程技术研究中心, 广州 510006;

4. 贵阳学院 建筑科学与工程学院, 贵阳 550000

2. Guangdong Key Laboratory for Urbanization and Geo-simulation, Guangzhou 510006, China;

3. Guangdong Provincial Engineering Research Center for Public Security and Disaster, Guangzhou 510006, China;

4. College of Architectural Science and Engineering, Guiyang University, Guiyang 550000, China

后城镇化时代“健康城市”和“老年宜居环境”的发展战略成为重要议题[1]。国务院办公厅印发的《“十四五”国民健康规划》明确了促进老年人健康的任务,将空气和地表水质量作为约束性指标[2]。同时,随着老龄化程度的加深,民政部提出健全以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系[3]。中国老年人主要采用居家养老方式,老年宜居环境的建设成为影响老年健康的重要因素。自2018年以来,中国居住空间体系从过去居住区—居住小区—居住组团的空间形态单元调整为各级生活圈和居住街坊的等级划分,以生活圈的空间行为指导科学配置社区居住环境,实现以人为本的空间需要。健康城市战略、老年宜居环境政策、社区生活圈的规范制定都体现出国家正致力于增进居民健康福祉,为中国老龄化社会的健康发展做出长远规划。

社区是社会治理基层的行政管理单元,也是社会关系连接属性的空间单位。根据《社区生活圈规划技术指南》,15分钟生活圈层级社区、5分钟到10分钟生活圈层级社区的综合管理服务分别对应街道办事处和居委会[4]。由于社区生活圈是一种弹性的居住空间概念,较难确定精准的空间边界,不同地区的生活圈划分和公共服务设施配套的管理单元界定可能并不一致[5]。以北京和深圳为例,北京的社区级配套设施服务范围是1000—3000户,对应5—10分钟生活圈;深圳的社区工作站①服务约6000—10000户,按标准对应10—15分钟生活圈。因此,社区的环境资源供给和配置,以及如何结合行政单元的服务管理边界,以社区单元增强健康城市居住环境的发展机能,是开展落实健康城市战略工作的基础。

世界卫生组织报告指出,居住环境是影响个人健康的主要外在因素[6]。居住环境可分为自然环境、建成环境和社会环境等类别[7]。为揭示自然环境和建成环境对居民身体健康的影响,学者们往往在群体和个体两个层面上关注空气污染水平、绿化暴露、交通可达性、公共服务设施配置和住房适老化等因素的影响[8, 9]。在群体层面上,研究侧重于采用宏观空间范围下城市环境以及群体健康指标(如患病率、死亡率)关联的集计模型分析,为规划政策提供参考[10]。在个体层面上,研究倾向于采用logistic或结构方程模型等方法探究微观尺度的社区环境对居民健康状况的影响机制,论证了健康活动和心理感知是影响身心健康的中介效应[11, 12]。在群体层面的研究,有学者发现了上海和深圳等大城市的空气污染、绿地和道路密度与呼吸健康呈现显著相关关系[13, 14]。在个体层面的研究中,很多学者发现了社区周边环境因素包括密度、多样性、道路设计、交通距离和目的地可达性对老年人身体健康状况的影响,例如,高密度居住环境与肥胖有直接的关联[12],街道密度、公共交通设施的数量等则通过促进出行活动的中介机制影响老年人的身体健康[15],部分研究还发现了商业设施的可达性与身体健康之间存在关联,如居住在商业衰退地区的老年人自评健康状况较差[16]。还有学者提出感知的物理环境比感知的社会环境与自我评价的健康相关性更稳定[17]。同时,复合指数的探索成为建成环境研究的新趋势,例如一些研究关注公共服务设施的多样性熵指数,以更好地评估公共服务设施的可达性和多样性对健康的影响[8, 18],尽管多数大城市的社区基础保障型公共服务设施已普及,但品质提升型公共服务设施的多样性仍存在差距。上述环境因素对健康的影响结果总体呈现碎片化特征,可能因空间尺度、样本范围和环境测度指标选取而异,并且一些环境因素对健康的影响也可能存在非线性关系,建成环境和健康的影响机制尚不清晰[11]。尽管如此,现有研究普遍认为改善居住环境产生健康效益可能通过如下影响机制:一是保证自然环境的质量利于身体健康;二是通过建设社区的基础设施和公共服务设施,丰富居民体育文化生活,增加社会交往,促进个体健康行为的发生频率;三是加强城市医疗、养老、住房等社会保障,促进维持个体健康状况等[19, 20]。

除上述物理环境之外,社区社会环境(如社会交往、社区凝聚力等)对居民的健康状况也会带来一定的影响[6]。社会环境与居民群体的社会经济和人口特征相关,包括低学历、低收入、外来人口等[21]。超大城市中贫富差距较大,人口贫困可能表现为住房拥有权和租房能力受限[22]。西方学者会评估地区不同社会经济地位群体对居住环境的选择是否造成了贫民窟或绅士化等不同空间的隔离,延伸到经济弱势群体的社区环境和资源分配是否存在空间失衡现象进而引起健康不平等[23]。欧美发达国家的流行病学和公共卫生研究表明,城市社区居民的社会经济状况对居民的身心健康水平有重要的影响[24]。与富人区和中产阶级住区的居民相比,穷人区的居民更有可能暴露于大气污染和公共服务资源匮乏等环境风险,其对健康资源的使用机会也更少[12]。因此,生活在较富裕地区的较贫穷的人可能比生活在贫困地区的较贫穷的人健康状况更差[25]。在中国超大特大城市开展的研究也表明,社会经济弱势人群往往集聚在一些租金相对较低的城中村和老旧社区等空间,而一个城市社区的社会经济剥夺指数越高(即社区社会经济状况越低的居民集聚),其居民患有心脏病等慢性病的可能性更高[24, 26, 27]。大城市中经济弱势的老年群体可能终身居住在贫困群体集聚的社区,因此探究经济弱势群体的居住环境资源配置是否存在短板至关重要。

目前中国对社区环境与老年健康的研究相较于西方国家而言仍较为薄弱,且研究所使用的数据存在一定的局限性。首先,部分学者使用二手的大规模问卷调查数据(如中国健康与养老追踪调查数据)开展环境健康研究,但由于调查样本所在地区空间信息的不可获得,无法提取客观的环境暴露指标。尽管有学者使用该类调查中受访老年人对环境质量的主观评价信息,但是居民对环境质量的主观评价与现实中的环境质量存在认知差异。也有一些学者基于自己收集的问卷调查数据开展社区环境与老年健康研究,能够获得受访者日常活动空间信息,并在此基础上提取客观的环境暴露指标。然而,该类研究的问卷调查对象往往是身心较为健康的老年人,失能、失智、高龄和经济困难的老年人往往被忽视,这可能导致严重的样本选择偏差,从而影响对社区老年群体属性的推断。其次,使用人口普查数据开展生态学范式的研究较少,并且该类研究大多以地级或者县区级行政单元为分析对象,无法在街道和居委等更精细的地理尺度上研究居住环境对老年人健康的影响,还有部分研究可能忽略了数据自身特征,如老年群体自评健康的普查数据一般不满足OLS或空间回归线性模型的条件假设。最后,一些研究未界定清楚调查社区的单元范围,这可能混淆了旧有规范中居住小区、行政管理单元对应的社区各级生活圈和基本单元居住街坊(对应300—1000户居民)的空间规模和概念,因此,部分研究按照单一属性定性划分了社区类型如单位房、保障房、城中村等,该划分形式未充分考虑社区住房和空间类型呈现多元属性和碎片化构成的特征[28],存在一定的主观性。

为解决上述问题,本研究通过对“社区”邻里单元内物理环境、人口和社会经济特征的研究,实现深圳市域社区环境对老年自评健康水平的影响因素的精细化识别,并重点分析老旧社区环境是否存在短板,以及环境对老年健康水平的影响是否存在异质性。本研究所关注的问题包括:①深圳市老年自评健康水平存在何种空间分异特征?②哪些社区层面的环境因素对老年人的健康水平带来显著的影响?③老旧住房占比较高的社区和老旧住房占比较低的社区的老年人健康水平的环境影响因素有何区别?

2 研究数据和方法 2.1 研究区概况深圳市位于广东省珠江口东岸,是中国特色社会主义先行示范区。作为国家经济发展的领头城市,2019年国务院提出了要打造民生幸福标杆城市的新要求,赋予深圳“老有颐养”先行示范的时代使命[29]。近年来,深圳老龄化的进程日益加快,2010到2020年老年人口总量翻了2.5倍。与快速老龄化相伴的是宜老环境需求的激增,以及养老服务体系压力的陡增[30]。然而,相较于其他一线城市,深圳自身可供城市发展的空间容量不足,住房价格与收入购买力矛盾突出,人均居住空间受限,居住分异和养老资源配套不足等问题也相当严峻。探索符合超大城市老年人口需求的健康宜居环境规划与治理对策,已成为影响深圳城市可持续发展战略的重要内容。

2.2 数据来源本文研究区域覆盖深圳市除深汕特别合作区以外的10个行政区下辖的74个街道和660个社区工作站(下文简称为社区),不包括深圳市大工业委员会、福田保税区和盐田保税区特殊功能街道。行政单元矢量数据来源于深圳市统计局和国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn)。本研究最主要的人口和住房条件数据来源是街道尺度的深圳市第七次全国人口普查数据,街道尺度是可以公开获取的最小空间尺度的人口统计数据[21]。其余数据包括遥感影像数据、地理信息数据和政府统计数据等(表 1)。细颗粒物(PM2.5)数据来自基于2018年MAIAC 1 km AOD数据集重建的PM2.5年均浓度数据集(https://download.csdn.net/download/sooluo/57746095?utm_source=bbsseo)。归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)通过从Google Earth Engine中获取的2020年深圳市的Landsat8栅格数据(250 m精度)计算得到。绿地和水体相关数据来源于2015年Landsat-8卫星影像土地利用现状(250 m精度)数据产品,使用ArcGIS分区统计各个社区的遥感数据均值用于研究分析。海岸线距离基于海岸线矢量数据计算得到。路网数据来源于水经注地图(http://www.rivermap.cn/index.html)。公交站点、地铁站点、公共服务设施和车行速度方面的数据通过高德地图API获取。医院床位数和养老院床位数等指标基于深圳市政府数据开发平台(https://opendata.sz.gov.cn)和链老网(https://www.linkolder.com)所爬取的数据计算得到。

| 表 1 变量的描述性统计信息 Tab.1 Descriptive Statistics of Variables |

人口普查数据的老年自评健康状况包括健康、基本健康、不健康但生活能够自理和不健康且生活不能自理四个选项。本研究将自评为健康和基本健康的老年人占60岁以上总人口的比例作为因变量[31]。该因变量是一个连续变量,受数据获取的限制,同一个街道内的老年人健康水平取值相同。已有研究发现老年人自评指标能够较为准确地反映老年人总体的生理健康水平,具有较高的信度和效度[7]。

参照社区环境对老年健康影响的相关实证研究[6, 11, 18],本文全面选取了社会经济环境、生态环境、公共服务设施供给、交通出行环境、住房条件五个维度的环境变量,指标体系涵盖老年人的街道和社区两个层次。自变量社会经济环境采用街道尺度社会经济剥夺综合指数测度,其中组成指标教育、收入、房产等可衡量社区内不同经济状况群体的分布和社会资源配置情况,在国内外利用人口普查数据的相关研究中被普遍采用[32, , 33]。多项研究发现高社会经济地位可能与选择更好的居住环境、具有健康意识和行为相关[17]。

控制变量生态环境要素纳入了PM2.5年均浓度、NDVI、绿地和水体覆盖率、海岸线距离五个指标。世卫组织认为空气污染中的颗粒物是目前带来健康风险最普遍存在的污染物。PM2.5被证明是对深圳空气质量的影响超过75% 的主要因子[34]。NDVI绿量、绿地和水体覆盖率、海岸线距离是常用于衡量蓝绿生态空间的健康效应指标[35, 36]。公共服务设施供给变量包括公共服务设施多样性指数、养老院床位数、医疗床位数,以揭示街道医疗养老保障资源条件,对老年人健康的支持程度。多样性的公共服务设施可以丰富老年人文化生活而影响身体健康[37];充足的医疗保健资源可提高老年人的健康服务和医疗保障水平,养老院床位的供给能够提供长期的健康护理和关怀[38]。交通出行环境变量包括道路密度、道路车行速度、500 m缓冲区内公交站点数量、地铁站点1 km缓冲区覆盖面积。500 m缓冲区内公交站点数量、地铁站点1 km缓冲区覆盖面积的划定考虑到老年人日常出行生活圈范围,以及公共交通设施服务半径。交通噪声、过快的车速都可能导致交通事故和老年人出行压力的增加[39]。公共交通设施的便利程度影响老年人的出行自由度[15]。住房条件变量选取了人均建筑面积、钢筋混凝土结构住宅的家庭比例、电梯和卫生间设施的家庭拥有率。良好的住房建筑结构质量保障住房安全,宽敞舒适的住房面积和便利的设施配置有助于老年人的日常生活和移动,对老年人的健康至关重要[22]。

本研究还试图探究老旧社区的居住环境对老年健康的异质性影响。根据2020年《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,各地应重点改造在2000年底前建成的老旧社区[29]。另外,参考贝壳网对我国重点城市的研究发现(http://house.china.com.cn/1652335.htm),按照旧有居住小区的概念,老旧小区的数量占总体存量的比重最高的三个城市分别为上海61%、济南49%和北京47%。深圳的老旧小区占比为42%,这与人口普查中2000年前住房家庭户占总户数比例的全市均值相接近。因此,我们采用2000年以前建设的住房比例作为关键指标,以识别出深圳市在健康环境建设方面可能存在的短板。

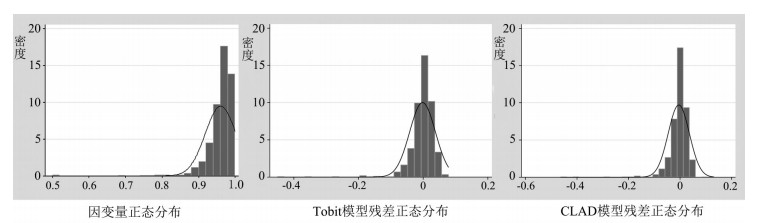

2.4 研究方法本研究对18个环境解释变量开展皮尔逊相关性分析和多重共线性检验。结果表明,所有解释变量两两之间的相关系数均小于0.6,所有解释变量的方差膨胀因子均小于6.8,模型不存在严重的多重共线性。由于因变量的取值范围是0.5—0.1,且绝大多数观察值集中在0.96—1的区间,数据具有“截尾分布”的特征,应该使用Tobit模型而非OLS回归模型(图 1)。由于预测模型残差不服从正态分布且存在异方差,因此采用了不受上述回归条件限制的截断最小绝对离差CLAD回归(Censored Least Absolute Devia‐ tions)模型[40]。

|

图 1 因变量和残差正态分布直方图 Fig.1 Normal Distribution Histogram of Dependent Variable and Residuals |

CLAD模型本质上是使预测值与真实值之间的绝对差异最小化的一种特殊中位数回归。CLAD模型仅要求变量独立,对误差项的分布形式和方差齐性没有要求,即使在扰动项非正态性和异方差的情况下,能够得到一致的估计。另外,CLAD与Tobit回归都适用于截取分布特征的因变量数据,两种模型的区别在于不像Tobit的双侧数据截取,CLAD需要分别做首尾的截取回归[40],但是本数据仅需做截尾即可。因此,本研究采用CLAD模型揭示老年人自评健康水平与环境变量之间的关系。

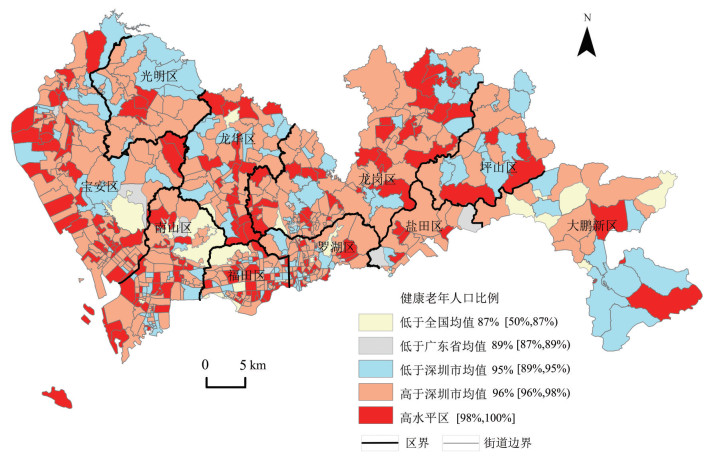

3 实证研究 3.1 深圳市老年人健康水平的空间分异特征运用ArcGIS空间可视化方法将各个街道的健康老年人口比例分为如下层次:低于全国均值、低于广东省均值、低于深圳市均值、高于深圳市均值和高水平区(图 2)。低于全国老年人健康水平均值87%的社区占比仅为2%,低于广东省均值89%的社区占比为4%,低于深圳全市均值95% 的社区占比为37%。总体来看,深圳市老年人口的健康水平较高。南山区健康老年人口比例普遍高于94%,龙岗区和盐田区更是普遍超过96%。福田区、罗湖区和龙华区呈现中心高、边缘低的状态,但福田区和罗湖区高健康水平街道的集聚面积较小,而龙华区高健康水平街道的集聚面积较大。宝安区中心区健康水平较高,但该区西北部的沙井、松岗、新桥等街道老年人健康水平较低。光明区、坪山区、东部滨海的大鹏新区老年人健康水平整体较低,且低水平街道分布较为分散。

|

图 2 深圳市老年人自评健康水平的空间分异特征 Fig.2 Spatial Variation in the Percentage of Reporting Healthy among Older Population in Shenzhen |

深圳市社区的老年人健康水平呈现不同的空间格局,环境对社区老年人健康水平的影响假设可能由以下原因造成:一是城市自然环境资源的差异。例如福田区和南山区均属于深圳市中心地带,南山区相对福田区拥有更好的城市环境资源,附近的海岸线环境宜居度较高,保证在该区域内的老年人群体健康高水平的维护。光明区多个社区分布在邻近工业区附近的生态控制区的边缘,这些街道容纳了更多可能受到环境污染等因素影响的老年人群体,从而导致了其健康水平的下降。二是城市的交通区位和配套设施。不同区域老年人群体所接触到的交通环境和公共服务存在差异。例如福田区、罗湖区邻近香港口岸,受到跨境的流动性和经济交流的影响公共服务设施完备。而龙华区和光明新区距离深圳市中心区相对较远,面临着城乡差异、公共服务设施多样性和可达性带来的影响。三是社会经济和居住空间分异。在深圳市中心区域,特别是南山、宝安和福田等区,住房价格相对较高,吸引经济实力较强的老年人群体,可能导致高健康水平的集聚。总之,深圳市老年人健康水平的空间格局存在显著差异,这些差异可能受到交通区位、住房保障政策、医疗资源等多种潜在因素的影响。因此,需要进一步定量建模验证社区老年人健康水平差异的环境影响因素。

3.2 老年人健康水平的社区环境影响因素探究社区居住环境对老年群体健康水平的影响得到表 2结果。另外,为验证老旧社区对老年健康水平的影响是否存在异质性,参考分组回归的组间系数差异检验方法[41],引入老旧社区的虚拟变量(CLAD模型2)以及社会经济剥夺指数和老旧社区的交互项(CLAD模型3),按照2000年以前的住房家庭户占全市总户的平均值42% 分组,将老旧住房户数高于均值(43%—81%)的社区归类为高程度老旧社区(记为1),反之为老旧住房占比相对较低的社区,简称为低程度老旧社区(记为0)。具体分析影响老年人健康水平的各类社区环境因素:

| 表 2 深圳市老年人健康水平环境影响因素的CLAD模型结果 Tab.2 Results of CLAD Models on the Environmental Determinants of Health among Older Population in Shenzhen |

在社会经济环境方面,社会经济剥夺指数越小,低社会经济地位的群体集聚程度越小,社区老年健康水平越好,该结果与西方已有研究结果一致[27]。多数研究认为较低的社会经济地位会导致个体健康相对较差,因此社会经济地位较低的人群聚集的社区居民健康水平也较低[42]。老旧社区中健康老年人比例均值为95.6%,略低于低程度老旧社区的老年人健康水平96.5%。而从回归结果可知,在老旧社区虚拟变量加入模型后,社会经济剥夺对老年健康水平的负向影响估计系数从-3.326变至-2.203(CLAD模型1和2),说明居住在老旧社区社会经济剥夺指数对老年健康水平产生的消极影响会削弱,老旧社区和老年健康水平呈现负相关关系,NDVI、道路密度、公共交通可达性、住房设施等因素对健康的预测关系也随之变化,该结果不仅可解释老旧社区的环境对老年健康水平影响存在异质性,还说明在老旧社区存在一些物理环境因素对健康产生消极影响,而非社会经济因素。

在生态环境因素方面,PM2.5年均浓度降低1 μg/m3,健康老人比例的中位数将提高3.9 %。PM2.5年均浓度与老年健康水平存在稳定显著的负相关关系,此结果与前人研究的结果较为一致[35],世界卫生组织规定了空气中颗粒物的年均浓度指导值在5 μg/m3,而中国年均限值的一级标准是15 μg/m3,深圳的均值水平是21 μg/m3远超出这两项标准,有较大改进空间。另外,从模型1结果可知,NDVI与老年健康水平呈负相关,而社区绿地覆盖率与老年健康水平呈正相关,NDVI和绿地覆盖率对健康的影响,呈现相反的相关性结果。究其原因可能如下:一是指标测度体系的不同。不同于NDVI遥感光普测度绿量,社区绿地是土地利用性质中的可接近绿地,其功能性和面积占比的衡量标准较为明确,社区绿地对老年群体健康的积极作用得到较多研究论证[36]。二是不同地区环境的异质性作用。有研究认为,乡村的NDVI较高,但与城市地区相比,老年人健康水平较差。绿量促进老年健康的作用,仅存在于低社会经济地位地区,如城市和农村相对比的农村地区[35, 43],发达国家和发展中国家相对比的发展中国家[44]。深圳的居住用地较集中,高NDVI的居住区多位于城镇建成用地的边缘,边缘地区的绿地可能以不可进入的防护林地为主,可休闲型绿地空间仍然较少[45]。三是NDVI绿量和健康的非线性阈值关系。有研究发现,NDVI对老年自评健康状况的影响存在非线性倒U型关系,NDVI阈值在0.4左右会对老年健康状况的影响呈现由正相关转向负相关的趋势[37]。而深圳的NDVI均值达到0.35,因此深圳较高的绿量对健康的影响呈现负向预测。最后,蓝色空间指标水体覆盖率对老年健康有显著的积极影响。水体覆盖是社区环境品质的体现,健康老年人活动偏好亲水空间,但居住在水体面积较大的社区或距离海岸线较近的社区,水体面积和距离可能对健康产生负面影响,如水体维护不当可能导致微环境生物细菌和湿度等因素对老年人健康的不利影响[46],另外,与海岸线的距离对老年健康水平的影响关联性并不稳定,原因可能是深圳市一个滨海城市,大部分社区去海边都很方便,因此海洋邻近性的健康效应差异性不大。

在公共服务设施供给方面,公共服务设施多样性与老年健康水平存在稳定显著的正相关关系。其原因可能在于公共服务设施多样性会为健康老年人口提供较为丰富和便利的社会生活选择,以及促进其社会交往和身心健康[37]。养老设施对老年健康具有正向预测作用,尽管两者关联显著性并不稳定。目前深圳市养老院普遍未覆盖到各级生活圈,而具备养老床位的社区,其他养老公共服务设施也较为完善,如日托的老年活动中心、长者食堂等,因此养老设施可达性较好的社区,健康老年人占比较高。然而,一些学者也指出目前中国健康、有自理能力的老年人大多不会选择住在养老院[47],养老服务设施和老年健康的关系还需要使用长时间追踪数据进行观察。在医疗资源配置方面,医疗床位数与老年健康水平呈现负相关关系,表明居住在床位数较多的大型医院附近的街道对老年人健康水平产生消极影响,可能是因为身体功能减退较为明显的老年人群为了方便就医,进而选择居住在医院附近。这一结果与前人在省级、县区级普查数据上得到的研究结论一致[31],但不同于医院可达性与慢性疾病存活率等关系的研究结果[19]。

区位交通出行环境对老年健康水平的影响也具有重要作用。改善交通环境包括增加道路密度、限制行车道路时速对老年健康的提升均具有促进作用,但没有证据证明地铁可达性会对老年健康产生影响。道路密度对老年人健康水平具有正向影响,这表明小街道和密路网的规划策略不仅有利于居民出行便利性,还能产生良好的健康效应。公交站的数量和老年健康水平呈现负相关关系,该结果虽不符合预期,但与已有研究一致[15]。从客观环境的角度解释原因,可能由于公交站的数量较多的地区一般位于市中心老旧社区或者城郊设有综合枢纽总站的住区,公交设施集中带来的噪声和尾气可能影响老年群体的身体健康。从老年人主观出行的角度解释,公共交通可达性好的社区,可能缩短老年人群步行出行的距离,而步行出行对身体健康有益。这与西方发达国家已有的研究结果相反,西方发达国家的情况是,公交站点可达性越高,老年人越有可能乘坐公交出行而不是开小汽车出行,从而提升其步行出行的概率[18]。

在住宅条件方面,宽敞的人均建筑住房面积、拥有电梯设施、高质量建筑结构的住房类型,对老年健康水平具有积极影响,且影响关系相对稳定(CLAD模型均显著)。然而,卫生间拥有率在社会经济剥夺指数和老旧社区指标交互项的加入后,对老年健康水平显现出正向影响的估计系数增大,说明住房基本生活设施配套对经济弱势群体健康的重要性[22]。由于深圳居住用地的限制,目前家庭住房的人均建筑面积不足30 m2,低于广东省和全国平均水平,这加剧了代际家庭的居住拥挤的问题,而拥挤的住房面积不利于维护老年人的健康[22]。电梯拥有率对老年人健康也有积极影响,通常来说,老年人退休后可支配的生活时间较多,电梯的安装无疑增加了老年人日常出行的频率,有利于身体健康。深圳市钢筋混凝土的高层居住建筑结构较为普遍,而自建的住房普遍以砖混结构居多,具有良好的住房建筑结构质量能保障住房安全和附属设施的高质量配置。因此,住房面积、设施和结构类型是衡量住房条件是否导致老年健康不平等的重要指标[23]。

3.3 老旧社区居住环境对老年人健康影响的异质性进一步探究老旧社区的环境因素对老年健康的影响异质性。在虚拟变量的分组基础上,将老旧住房占比进一步细分为不同程度的社区组,包括高程度老旧社区组(高于42%)和低程度老旧社区组(低于42%)。表 3结果显示,PM2.5年均浓度、绿地覆盖率、与海岸线距离、地铁可达性、公共服务设施多样性等指标与老年健康水平的关系在两类社区较为一致,而社会经济剥夺指数、绿量、水体覆盖率、路网密度、道路车行速度、公交车站数量、养老与医疗床位数和电梯拥有率与老年健康水平的关系在两类社区存在相反的符号。

| 表 3 分组异质性结果 Tab.3 Grouping Heterogeneity Results |

社会经济剥夺指数在全样本中与老年健康呈负相关(模型1),但在高程度老旧社区中对老年健康是正向影响(模型4)。该结果可能的原因在于,在老旧社区中居民的居住年限往往较长,导致了更频繁和密切的邻里交往。特别在社会经济弱势群体聚集的社区,居民之间经济差距较小,居民社区活动参与度相对较高,而高收入群体的社区参与频率更低[48]。已有研究表明老年人通过获得邻里间的支持和互动[42],有助于缓解社会隔离和孤独感,促进身心健康的维护[6]。

其他环境因素中,绿地对老年健康水平的正向影响仅在老旧程度较高的社区存在,虽然在统计上并不显著。高程度老旧社区组NDVI均值为0.33低于全样本均值。在老旧社区绿地空间经常被地上停车所占据而形同虚设,优先解决生活需要还是提高居民的健康福祉,在有限的空间内设置好绿地空间,也为健康社区建设提供了思考空间。此外,在高程度老旧社区中,交通可达性对老年健康的影响表现出明显的异质性,路网密度与老年健康呈负相关,在全样本不显著的地铁交通的可达性对老年健康有积极影响。另外,研究结果发现相比于低程度老旧社区,养老床位资源配置、卫生间拥有率对老年健康的环境影响良效更容易在老旧程度较高的社区中体现。而电梯拥有率越高,老年人健康水平越差,可能是因为健康状况不佳的老年人家庭越多,同意加装电梯的概率越大。

4 结论与讨论本研究采用深圳市第七次人口普查的老年人健康数据,揭示深圳市老年人健康水平的空间分异特征,并识别社区老年人健康水平的居住环境影响因素。研究发现:①深圳市老年人健康水平较高,但呈现明显的空间异质性,南山区、龙岗区和盐田区老年人健康水平高于全市均值,多数社区普遍高于94%。福田区、罗湖区和龙华区的高健康水平社区集聚在行政区中心。宝安区内部分异较大,光明区、坪山区、大鹏新区存在较多低健康水平社区。②社会经济环境、生态环境因素、健康服务设施、交通出行环境和住房条件等多维因素变量与老年人健康水平的影响关系显著。区域社会经济剥夺指数越低,老年人健康水平更好;改善空气质量对老年人健康至关重要;蓝绿空间对老年健康水平的影响具有一定的差异性;公共服务设施多样性和养老设施的提供对老年人健康水平有正向影响,但居住在床位数较多的医院附近的街道对老年人健康水平有消极影响;增加道路路网密度、降低车行道行驶时速、提升住房结构和居住面积对深圳老年人健康水平也有积极影响。③通过分组回归分析,发现了老旧社区存在一些物理环境因素对老年健康水平产生消极影响,而不是社会经济因素。社会经济地位较低的群体集聚的社会环境对老年健康具有正向影响,而一些表现出组间显著差异的环境因素,如绿地覆盖率、交通可达性以及住房设施因素会影响老年人获得环境健康效益的公平性。该研究结果为健康社区评估提供了科学依据。

居住在空气污染和公共服务设施缺乏的社区中的居民,不易改变被动环境暴露带来的健康风险,尤其是对于体力和精力有限的老年人来说更为困难[37]。同时,多数社区环境和设施的改善一般依靠市场化主导,这都给健康社区的落实带来很大阻力。然而,随着居民对环境认知要求的提高,营造有利于老年人健康水平提升的健康社区环境应成为未来城市构建的指导原则。因此结合本研究结果提出以下政策建议:①重视环境评估和问题导向规划。在社区环境规划和营造政策中,不仅应重视美观和便利的物质环境,对于健康社区的营造还应先在宏观层面以问题为导向做环境评估,再根据各个社区的行政管理单位开展重点工作引导和层层落实。②评估社区环境中存在的短板。重点提升短板社区的居住环境品质,包括空气污染监控、增加公共设施的多样性、医疗养老设施的可达性、交通便利程度,以及住房电梯设施和公共卫浴设施的设立,科学权衡具有健康效益的公共服务设施资源的功能配比。③调控超大城市住房和租房成本的过度增长。避免大规模的居住分异和社会群体隔离,防止社区环境改造后,由于住房成本提升导致社会经济弱势群体迁出,进而造成社区人口结构同质化的现象,加强社区邻里环境和谐。

本研究存在以下几点不足:在数据选取方面,暂时无法获取长时间序列数据探索因果关系;自我报告的健康还可能受到受访者主观感受、认知偏差或社会期望的影响,这种偏差对研究结果存在偏倚[49],在未来研究将采用更客观健康指标的如BMI或慢性病等;本研究采用的是人口汇总数据,无法讨论关于个体健康行为和感知等相关影响机制,后续研究会结合个体数据更准确地把握老年健康和居住环境的关系。

注释:

① 社区工作站是源于深圳市政府实行的基层社区治理创新中的“居站分离制度”。自2006年推广《深圳市社区工作站管理试行办法》以来,深圳市形成了“一站多居”特色的社区管治体系,即根据社区的实际情况和最佳的服务半径,合理地设置社区工作站,由一个社区工作站服务若干个居委会。社区工作站负责政府在社区开展的行政性工作,居委会负责居民自治。

② 社会经济剥夺指标采用国际上人口普查数据常用的汤森剥夺指数的Z分数法[32],提取深圳市社区的上一层空间尺度各个街道弱势人群的教育水平(16岁以上初中以下学历人口百分比)、无主要收入来源的老年人比例、无住房所有权家庭比例、租房家庭比例、无汽车所有权家庭比例五项社会属性特征,对所有变量进行标准化(减去平均值并除以标准差),如果原始数据高度偏态需要先做对数转换,然后将标准化分数相加以获得综合值。汤森指数得分越高,贫困程度越高。

| [1] |

WHO, 2015. China country assessment report on ageing and health [EB/OL]. (2015-02-16) [2024-05-20]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241509312.

|

| [2] |

国务院. 关于印发"十四五"国民健康规划的通知[EB/OL]. (2022-05-20)[2024-05-20]. 中华人民共和国中央人民政府: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm. [The State Council. Notice on Printing and Issuing the "14th Five-Year Plan" for National Health[EB/OL]. (2022-05-20) [2024-05-20]. The State Council of the People's Republic of China: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm.]

|

| [3] |

国家卫生健康委等. 关于印发"十四五"健康老龄化规划的通知[EB/OL]. (2022-02-07)[2024-05-20]. 中华人民共和国中央人民政府: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/01/content_5676342.htm. [National Health Commision. Notice on Printing and Issuing the "14th Five-Year Plan" for Healthy Aging[EB/OL]. (2022-02-07)[2024-05-20]. The State Council of the People's Republic of China: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/01/content_5676342.htm.]

|

| [4] |

自然资源部. 自然资源部关于发布TD/T 1062-2021《社区生活圈规划技术指南》行业标准的公告[EB/OL]. (2021-07-01)[2024-05-20]. 中华人民共和国自然资源部: https://m.mnr.gov.cn/gk/bzgf/202106/t20210616_2657688.html. [Ministry Natrual Ressources. Ministry of Natural Resources Announcement on the Release of Industry Standard TD/T 1062-2021"Technical Guidelines for Community Living Circle Planning" [EB/OL]. (2021-07-01)[2024-05-20]. The People's Republic of China Ministry of Natural Resources: https://m.mnr.gov.cn/gk/bzgf/202106/t20210616_2657688.html.]

|

| [5] |

孙道胜, 柴彦威. 城市社区生活圈规划研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2020: 12. [Sun Daosheng, Chai Yanwei. Planning Study of Urban Community Living Circles[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2020: 12.]

|

| [6] |

郑振华, 彭希哲. 社区环境对老年人行为与健康的影响研究: 不同年龄阶段老年人的群组比较[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1481-96. [Zheng Zhenhua, Peng Xizhe. The impact of community environment on behavior and health of the elderly: Group comparison of different ages[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1481-96.] |

| [7] |

潘泽瀚, 吴连霞, 卓冲, 等. 2010—2020年中国老年人健康水平空间格局演变及其影响因素[J]. 地理学报, 2022, 77(12): 3072-3089. [Pan Zehan, Wu Lianxia, Zhu Chong, et al. Spatial pattern evolution of the health level of China's older adults and its influencing factors from 2010 to 2020[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(12): 3072-3089.] |

| [8] |

于一凡. 建成环境对老年人健康的影响: 认识基础与方法探讨[J]. 国际城市规划, 2020, 35(1): 1-7. [Yu Yifan. Health effect of the built environment on the older adults: Fundamental understanding and research approach[J]. Urban Planning International, 2020, 35(1): 1-7.] |

| [9] |

Cheung E S L, Mui A C. Do home and community environments explain self-rated health among older Canadians? Evidence from the 2018 Canadian Housing Survey[J]. Herd, 2022, 15(3): 112-125. |

| [10] |

Diez Roux A V, Mair C. Neighborhoods and health[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, 1186(1): 125-145. |

| [11] |

于一凡, 刘旭辉. 建成环境健康影响研究的行为变量及其中介效应: 以上海市社区老年人的健康行为为例[J]. 科技导报, 2021, 39(8): 94-101. [Yu Yifan, Liu Xuhui. Behavioral variables and its mediating effects in the studies of the impact of the built environment on the health: Case study of the healthy behavior of the older residents in Shanghai communities[J]. Science & Technology Review, 2021, 39(8): 94-101.] |

| [12] |

Li Z, Christensen G M, Lah J J, et al. Neighborhood characteristics as confounders and effect modifiers for the association between air pollution exposure and subjective cognitive functioning[J]. Environmental Research, 2022, 212(Pt A): 113221. DOI:10.1016/j.envres.2022.113221 |

| [13] |

Weng M, Pi J, Tan B, et al. Area deprivation and liver cancer prevalence in Shenzhen, China: A spatial approach based on social indicators[J]. Social Indicators Research, 2017, 133(1): 317-32. |

| [14] |

王兰, 蒋希冀, 孙文尧, 等. 城市建成环境对呼吸健康的影响及规划策略: 以上海市某城区为例[J]. 城市规划, 2018, 42(6): 15-22. [Wang Lan, Jiang Xiji, Sun Wenyao, et al. Impact of urban built environment on respiratory health and its planning strategy: A case study of a district in Shanghai[J]. City Planning Review, 2018, 42(6): 15-22.] |

| [15] |

Zhang R, Liu S, Li M, et al. The effect of high-density built environments on elderly individuals' physical health: A cross-sectional study in Guangzhou, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(19): 10250. DOI:10.3390/ijerph181910250 |

| [16] |

Spring A. Short-and long-term impacts of neighborhood built environment on self-rated health of older adults[J]. The Gerontologist, 2017, 58(1): 36-46. |

| [17] |

Wen M, Hawkley L C, Cacioppo J T. Objective and perceived neighborhood environment, individual SES and psychosocial factors, and self-rated health: An analysis of older adults in Cook county, Illinois[J]. Social Science & Medicine, 2006, 63(10): 2575-2590. |

| [18] |

张延吉, 邓伟涛, 赵立珍, 等. 城市建成环境如何影响居民生理健康? 中介机制与实证检验[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 822-835. [Zhang Yanji, Deng Weitao, Zhao Lizhen, et al. How urban built environment affects residents' physical health? Mediating mechanism and empirical test[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 822-835.] |

| [19] |

艾斌. 老年人健康不平等的发展趋势研究[J]. 人口与经济, 2022(4): 42-60. [Ai Bin. Study on the development trend of health inequality among the elderly[J]. Population & Economics, 2022(4): 42-60.] |

| [20] |

周素红, 张琳, 林荣平. 地理环境暴露与公众健康研究进展[J]. 科技导报, 2020, 38(7): 43-52. [Zhou Suhong, Zhang Lin, Lin Rongping P. Progress and prospect of the research on geographical environment exposure and public health[J]. Science & Technology Review, 2020, 38(7): 43-52.] |

| [21] |

赵美风, 刘盛和, 戚伟. 社区尺度下流动人口聚居区空间识别与尺度效应: 以北京市为例[J]. 地理研究, 2018, 37(6): 1208-1222. [Zhao Meifeng, Liu Shenghe, Qi Wei. Spatial identification and scale effects of floating population agglomerations at the community scale: A case study of Beijing[J]. Geographical Research, 2018, 37(6): 1208-1222.] |

| [22] |

Bentley R, Baker E. Placing a housing lens on neighbourhood disadvantage, socioeconomic position and mortality[J]. Lancet Public Health, 2022, 7(5): e396-e397. |

| [23] |

Wan C, Su S. Neighborhood housing deprivation and public health: Theoretical linkage, empirical evidence, and implications for urban planning[J]. Habitat International, 2016, 57: 11-23. |

| [24] |

Su S, Gong Y, Tan B, et al. Area social deprivation and public health: Analyzing the spatial non-stationary associations using geographically weighed regression[J]. Social Indicators Research, 2017, 133(3): 819-832. |

| [25] |

Stafford M, Marmot M. Neighbourhood deprivation and health: Does it affect us all equally?[J]. International Journal of Epidemiology, 2003, 32(3): 357-366. |

| [26] |

Richardson E A, Pearce J, Mitchell R, et al. A regional measure of neighborhood multiple environmental deprivation: Relationships with health and health inequalities[J]. The Professional Geographer, 2013, 65(1): 153-170. |

| [27] |

Tomioka K, Kurumatani N, Saeki K. Association between housing tenure and self-rated health in Japan: Findings from a nationwide cross-sectional survey[J]. PLoS One, 2019, 14(11): e0224821. DOI:10.1371/journal.pone.0224821 |

| [28] |

叶渊源, 刘玉亭. 城市社区的邻里性本质及其影响机制研究: 以广州15个社区为例[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1963-1979. [Ye Yuanyuan, Liu Yuting. Research on the neighboring and its influence mechanisms: A case study of 15 communities in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1963-1979.] |

| [29] |

本刊. 以人民为中心做好城镇老旧小区改造工作: 专访住房和城乡建设部城市建设司司长王志宏[J]. 建筑, 2021(19): 12-49. [This journal. Caring for the people and improving the renovation of old urban residential areas: An interview with Wang Zhihong, DirectorGeneral of the Urban Construction Department of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development[J]. Architecture, 2021(19): 12-49.] |

| [30] |

陈宏胜, 黄依慧, 周小涵, 等. 基于"七普"和"六普"数据的深圳居住空间规划应对研究[J]. 规划师, 2022, 38(5): 55-61. [Chen Hongsheng, Huang Yihui, Zhou Xiaohan, et al. Residential space planning based on the 6th and 7th national population census data, Shenzhen[J]. Planners, 2022, 38(5): 55-61.] |

| [31] |

黄柏石, 李思思, 仝广乾, 等. 中国老年人口自评健康水平的空间分异及影响因素研究[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 37-47. [Huang Baishi, Li Sisi, Tong Guangqian, et al. Spatial differentiation and influencing factors of self-rated health level of old people in China[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 37-47. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.005] |

| [32] |

Adams J, Ryan V, White M. How accurate are townsend deprivation scores as predictors of self-reported health? A comparison with individual level data[J]. Journal of Public Health, 2004, 27(1): 101-106. |

| [33] |

Diez Roux A V. Neighborhoods and health: Where are we and were do we go from here?[J]. Rev Epidemiol Sante Publique, 2007, 55(1): 13-21. |

| [34] |

王明洁, 贺佳佳, 王书欣, 等. 基于AQI的深圳大气污染特征及其典型环流形势分析[J]. 生态环境学报, 2018, 27(2): 268-275. [Wang Mingjie, He Jiajia, Wang Shuxin, et al. Atmospheric pollution characteristics and typical circulation pattern in Shenzhen based on AQI[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2018, 27(2): 268-275.] |

| [35] |

Liu L, Yan L L, Lv Y, et al. Air pollution, residential greenness, and metabolic dysfunction biomarkers: Analyses in the Chinese longitudinal healthy longevity survey[J]. BMC Public Health, 2022, 22(1): 885. DOI:10.1186/s12889-022-13126-8 |

| [36] |

Huang B, Pearce J R, Feng Z, et al. Non-linear association between residential greenness and general health among old adults in China[J]. Landscape and Urban Planning, 2022, 223: 104406. DOI:10.1016/j.landurbplan.2022.104406 |

| [37] |

李康康, 杨东峰. 城市建成环境如何影响老年人体力活动: 模型构建与大连实证[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 111-120. [Li Kangkang, Yang Dongfeng. How does the urban built environment affect the physical activities of the elderly: Model construction and Dalian demonstration[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 111-120. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.014] |

| [38] |

王兰. 健康城市科学与规划循证实践[J]. 城市规划学刊, 2023(6): 27-31. [Wang Lan. Healthy city science and evidence-based planning practice[J]. Urban Planning Forum, 2023(6): 27-31.] |

| [39] |

Klompmaker J O, Janssen N A, Bloemsma L D, et al. Residential surrounding green, air pollution, traffic noise and self-perceived general health[J]. Environmental Research, 2019, 179: 108751. DOI:10.1016/j.envres.2019.108751 |

| [40] |

王聪, 汤少梁. 基于截断最小绝对离差模型慢性病患者健康相关生命质量及其影响因素研究: 以甘肃、河北、四川、浙江为例[J]. 中国全科医学, 2020, 23(28): 3600-3607. [Wang Cong, Tang Shaoliang. Health-related quality of life and its influencing factors in chronic disease patients: A CLAD regression analysis of the survey data from Gansu, Hebei, Sichuan and Zhejiang[J]. Chinese General Practice, 2020, 23(28): 3600-3607.] |

| [41] |

连玉君, 廖俊平. 如何检验分组回归后的组间系数差异?[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2017, 35(6): 97-109. [Lian Yujun, Liao Junping. How to check the inter-group coefficient difference after grouping regression?[J]. Journal of Zhengzhou University of Aeronautics, 2017, 35(6): 97-109.] |

| [42] |

Poortinga W, Dunstan F, Fone D. Neighbourhood deprivation and self-rated health: The role of perceptions of the neighbourhood and of housing problems[J]. Health & Place, 2008, 14: 562-575. |

| [43] |

李宇珅, 刘晔, 黄柏石, 等. 肇庆市老年人口健康水平的人居环境影响因素[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2024, 63(1): 45-55. [Li Yushen, Liu Ye, Huang Baishi, et al. Health determination of the human settlement environment of the elderly population in Zhaoqing[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2024, 63(1): 45-55.] |

| [44] |

祁毓, 卢洪友. 收入不平等、环境质量与国民健康[J]. 经济管理, 2013, 35(9): 157-169. [Qi Yu, Lu Hongyou, Zhang Ningchuan. Income inequality, environmental quality and public health[J]. Economic Management, 2013, 35(9): 157-169.]

|

| [45] |

Markevych I, Schoierer J, Hartig T, et al. Exploring pathways linking greenspace to health: Theoretical and methodological guidance[J]. Environmental Research, 2017, 158: 301-317. |

| [46] |

Arodudu O, Foley R, Taghikhah F, et al. A health data led approach for assessing potential health benefits of green and blue spaces: Lessons from an Irish case study[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 345: 118758. DOI:10.1016/j.jenvman.2023.118758 |

| [47] |

高晓路, 吴丹贤, 许泽宁, 等. 中国老龄化地理学综述和研究框架构建[J]. 地理科学进展, 2015, 34(12): 1480-1494. [Gao Xiaolu, Wu Danxian, Xu Zening, et al. A review and frame-work setting of geographical research on aging in China[J]. Progress in Geography, 2015, 34(12): 1480-1494.] |

| [48] |

孔宇, 甄峰, 常恩予, 等. 建成环境对居民社区参与的影响机制分析: 以南京市为例[J]. 人文地理, 2024, 39(1): 29-39. [Kong Yu, Zhen Feng, Chang Enyu, et al. Analysis of the impact mechanism of built environment on residents' community participation: A case study of Nanjing city[J]. Human Geography, 2024, 39(1): 29-39. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.01.004] |

| [49] |

Suziedelyte A, Johar M. Can you trust survey responses? Evidence using objective health measures[J]. Economics Letters, 2013, 121(2): 163-166. |