电子商务学者Hannes Werthner基于Web2.0技术设置对新型联机服务的扩展[1],也基于Hamid和Cuomo等关于社交媒体种类—范围—强度—功能—目的灵活性的阐释与推理[2, 3],重新定义了电子旅游:指信息与通信技术(Information and Communication Technologies, ICTs)/电子商务解决方案在旅行和旅游业中的分析、设计、实施和应用及其技术/经济过程和市场结构影响[4]。这一概念将电子旅游内涵从技术工程建设延伸到市场服务分析[5],深刻揭示了电子旅游的转型[6]:不仅是一个技术过程还是一个社会经济过程,其挑战性或竞争潜力在于区域社会经济应用。从技术工程建设领域转向市场服务分析领域是全局性的需要,强调的是根本性变革的大局[7]。然而当前电子旅游重点关注的领域和讨论最多的主题以及被引用最多的论文仍局限于虚拟技术采用和平台营销/管理等。市场参与者创新商业模式和开发地方社会经济潜能方面的研究很少。在学术期刊中很难找到有关电子旅游协调地方/区域的论文。研究缺失的结果之一就是,过多强调ICTs微观层面而忽略其地方市场战略和全局性[8],进而过多强调旅游产品或活动而忽略信息流动在经济变化中的普遍功能。依靠传统广告和自上而下促销手段打造地方旅游知名度很难成功[9]。《维也纳数字人文主义宣言》 [1]倡导的一些核心原则均适用于电子旅游转型,将为ICTs和区域社会经济的联系提供指导。本文旨在补充电子旅游与区域旅游关系研究的缺失并提供电子旅游实践研究范例。

近年来,社交媒体交互的暴增催化了电子旅游转型[10],既体现在改进利益主体的关系上,也体现在改进地区内部多功能的联系上。当前,电子旅游组成要素功能性变化和地方接入信息社会两大驱动机制的研究均较缺乏,信息流导引人流的相关成果更为鲜见。系统研究进展缓慢的原因之一是社交媒体应用效果很难清晰刻画并予以详细评估,需要在这一萌芽领域提供更多实证分析。选取淄博烧烤案例即出于这种考虑。淄博曾是一个传统重工业城市,2010年代初即被列入全国资源枯竭名单,2010年代中期以来应对产业升级重大挑战持续推进城市现代化建设,这为淄博烧烤火爆出圈奠定了城市基础。2023年3月5日淄博烧烤第一个热点话题“大学生组团到淄博吃烧烤”登上抖音同城榜热搜Top1后,淄博成功抢占网红经济新风口,当地积极响应并塑造城市新IP持续加码公众情绪,“进淄赶烤”迅速成为极具热度的网红盛事,展现出社交媒体广泛应用背景下电子旅游全新图景。

本文以社交媒体引爆淄博烧烤为例,基于多个公共数据平台和淄博电子政务/商务平台数据并结合截面在线调查数据,使用Amos结构方程模型,拟回答如下问题:①社交媒体背景下谁是电子旅游的最佳引领者,虚拟社区能否或怎样创新了商业机会,社交媒体交互激发的想象力有何种价值。②地方是如何实现电子旅游利益相关者市场整合的以及如何决定着旅游形象深入人心的。③电子旅游能否促发网络空间向现实空间平移以及需要具备哪些条件,其所开辟的新空间具有哪些特点。本文拟从电子旅游组成要素功能性变化和地方接入信息社会以及信息经济空间[11]开辟诸方面展开讨论。

2 电子旅游发展与研究假设Werthner在信息视角的电子旅游《E-Tourism: An Informatics Perspective》 [4]一书中回顾了电子旅游的发展:旅游业成为一项信息业务并持续电子化源于企业/供应商结构分散、旅游产品由游客消费所定义且与乐趣/灵感等个性情感行为相关,致使游客依赖信息搜索与信息服务[12]。以往研究中,旅游业一直是虚拟技术应用的主要领域之一,电子游客在线上完成初步旅游体验即构建了电子旅游雏形[13]。Web平台占据行业和市场主导地位后,电子旅游成为一种以Web平台为手段获得旅游信息并进行标准化旅游产品自助服务的旅游方式[2]。随着平台运营商不断集成基础功能并开放平台,市场策略、群体策略和交互选择策略等研究证实人机进化过程使电子旅游组成要素功能性发生很大变化[14]。与此同时,旅游市场与产品、信息渠道以及平台策略进一步结合,旅游市场和商业活动更加虚拟化,虚拟社区能够以全新形式智慧分析并定向推送消费者偏好,消费活动得以持续实施[7-9]。

(1)电子旅游转型与社交媒体应用

社交媒体深度应用后信息形式发生改变[15],高度个性化或基于情感的情境化信息取代了传统广告信息,更直接和更真诚的用户参与成为创新发展的驱动力。依据《维也纳数字人文主义宣言》 ①所倡导的一些核心原则和构建的数字人文主义路线图②,电子旅游转型中除了技术工程建设领域,如社交媒体半自动真相检查、着眼于商业机会的区块链和元宇宙(Web3.0)[16]以及物联网运行等以外,在市场服务分析[17]领域,最为根本的是置社交媒体重要影响者(Social Media Influencers, SMI)[10]于中心环节,为社交媒体参与者(Social Media Engagement, SME)[9]提供意图和指向并促进利益相关者合作,电子游客已经成为兼具生产和消费自身体验于一身的信息产消者[18]。

据此提出以下假设:

H1-1:信息形式变化影响信息增益效果;H1-2:信息产消者影响信息增益效果。

(2)电子旅游转型的地方响应信息社会指能够全面开发信息服务功能、实现信息即时获取和使用,并充分发挥个人潜力创新信息应用的社会形态,地方接入信息社会后将产生有别于工业社会的经济影响。旅游领域的地方信息服务功能指的是数字技术定制[19](如云计算和物联网、社交媒体官方帐户和应用程序、公共Wi-Fi)和在线链接(如二维码和视频指南)/移动支付等,助推旅游目的地的从“ICTs支持业务”(供应商对用户)发展到“ICTs运行业务”又发展到“ICTs就是业务”[20](驱动地方整体市场服务发展)。地方将以更快的反应响应这一变化并优化个人体验,这与旅游产品的生命周期直接相关,基于此展示出电子旅游与地方协调的新局面。

据此提出以下假设:

H2-1:地方响应影响信息增益效果;H2-2:地方信息服务功能影响信息增益效果。

(3)电子旅游转型及其现实空间映射

基于电子旅游与地方协调的视角:①电子旅游组成要素的功能性[21]以及带来最大利益的因素有所变化[22];②地方接入信息社会的意志伴随地方消费效果而有所变化。以上两方面的改变不仅对旅游信息经济的同构性提出挑战,也对旅游信息空间的无序开发(信息资源争夺)和无序管理(信息条块分割)提出挑战。该过程中地方是塑造空间并获取消费增益效果的主体。地方信息政策和信息战略不再停留在等级模式上,而是借助信息网络实施大事件营销、商业业态控制以及文化氛围塑造,致使现实空间物质环境发生直观变化,空间参与从小范围和使用性参与向大范围和体验性参与转变。以消费活动和文化认同为核心的空间开辟随即取代以基础设施建设为纽带的空间开辟。

据此提出以下假设:

H3-1:信息形式变化影响消费增益效果;H3-2:信息产消者影响消费增益效果。

H3-3:地方响应影响消费增益效果;H3-4:地方信息服务功能影响消费增益效果。

H3-5:信息增益效果影响消费增益效果。

3 研究数据与研究方法 3.1 研究数据群体理论认为,群体成员趋向于群体引导,信息感觉以及反应均源于群体成员的联系及群体相互影响[23]。在这个方向上,社交媒体用户生成内容便成为重要信息源。本文聚焦淄博烧烤主题用户生成内容,采用3种数据类型构建群体社会大数据[10]集,追踪电子游客所关注的话题和见解及其行动意图,考察电子旅游转型及其与地方的协调。①开放平台数据。从微信视频号、微博、抖音、小红书、大众点评网爬取2023年3月5日—2023年7月11日期间所发布的46, 110条视频、28, 856条博客、3726条笔记及评论,用于细分问卷测项,各平台热榜话题均与时间相对应。②截面在线调查数据[24]。以研究期到访淄博并在社交媒体发布内容的游客为目标人群,采用比例分层抽样(即不同平台等量样本)方法在所选平台招募270名受访者,共回收有效样本246份,18—30岁年龄组占78%(n=192)。③深度访谈数据。经2023年5月3日和2023年7月2日两次实地调查,访谈张店区政府公务员1名③、张店区行政审批服务局参与相关规划与政策发布的工作人员1名、烧烤协会成员店铺的店主1名、发布过淄博烧烤内容并获得巨大浏览量的网红博主2名以及在博主内容下发布热门评论的粉丝代表 1名、博山区社区居民1名。获取了淄博烧烤文旅服务规划、智慧治理模式、社交媒体互动机制等方面的共同认知和满意度反馈等资料,用于检验电子游客共同创建个性化产品、协作生成情境化目的地信息以及与地方协调并开辟信息经济空间的过程。

3.2 研究方法与结果依据以往处理大规模和多样化网络数据的研究经验[25],结构方程模型(Structural Equation Model, SEM)在避免信息过载和效度下降方面优于各类回归分析模型。故采用SPSS Amos软件对测量量表特征与相应的关联度进行最大似然SEM分析,进而识别和解释电子旅游组成要素功能性变化及其与地方的关联。

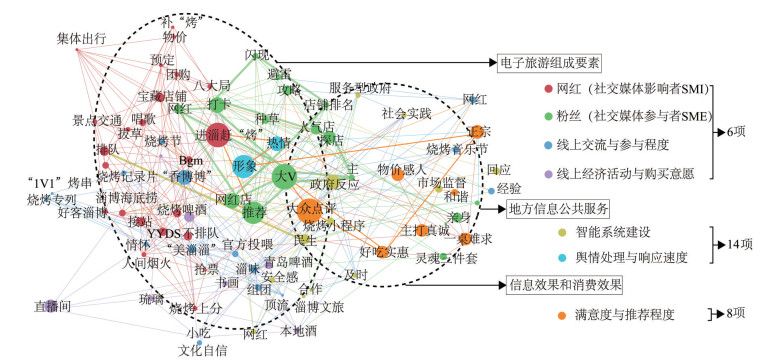

(1)细化问卷测项。基于真实的社交媒体用户生成内容,旨在寻求电子旅游与地方间存在显著关系的证据。首先使用NetDraw[26],依据用户生成内容中的文案词频对开放平台数据进行主题归类和共线分析,然后采用人工编码方式将电子游客行为(披露、接触、互动)和地方行为映射到期望—感知—社会过程中并细化为相应的问卷测项(见图 1和表 1),涉及信息形式与产消者6项、地方响应与信息服务14项、信息效果与消费效果8项。测量量表采用从“次”至“优”的1—5级递进。

|

图 1 词频图谱与细化测项 Fig.1 Word Frequency and Refined Measurement Items |

| 表 1 验证性因子分析结果 Tab.1 Results of Confirmatory Factor Analysis |

(2)验证性因子分析。考虑到研究假设包括了电子旅游组成要素(针对电子游客的调查)与地方信息公共服务(针对地方电子政务/电子商务的调查)多个自变量和信息效果、消费效果2个因变量,首先对方差膨胀因子(VIF)的多重共线性进行检验:VIF得分范围从1.51到3.43,满足 < 5可接受水平[10]。而后通过验证性因子分析(CFA)[6]检查/判别每个假设的信度和效度,包括信度系数(CR)、平均方差(AVE)。最后观测比较拟合指数(CFI)、归一化拟合指数(NFI)、拟合优度指数(GFI)以评估模型的适用性[25]。表 1给出了结构方程模型测试结果与经由CFA获得的各测项标准化载荷。λ2=2633.57,自由度df=228,p < 0.01,均方根误差RMSEA=0.08,CFI=0.94,GFI=0.88,NFI=0.91,样本组整体满足模型拟合标准。各个二级维度的克隆巴赫信度系数均在0.8—1.0范围内,表明所使用的量表具有很好的内部一致性。

(3)信度检验。各测项的标准化因子载荷范围介于0.57 —0.92,t值范围介于21.72—39.74,且在0.01水平上具有统计学意义,其可接受性和收敛效度均较好。6个潜变量CR范围介于0.77—0.93,符合内部和外部有效性测量法则[10]。各潜变量AVE都在0.50以上,AVE平方根(范围介于0.70 —0.90)均大于维度间相关系数(最高值为0.55),说明问卷区别度也较好。各测项的偏度绝对值小于3,峰度绝对值小于8,满足近似正态分布。

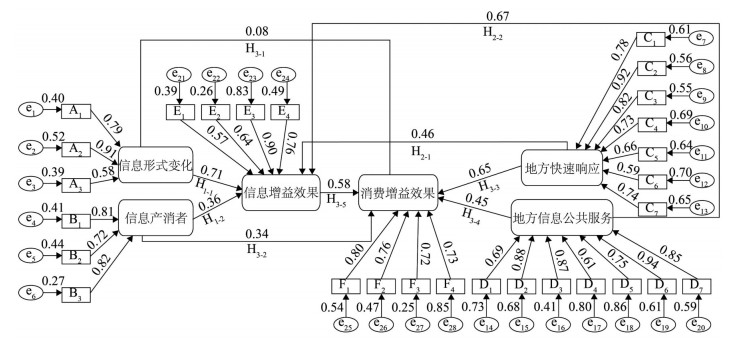

(4)模型结果。潜变量及各测项之间路径系数(β)如图 2所示。以潜变量及各测项之间β及p值即可检验影响程度,信息形式变化显著影响信息增益效果且远强于其他潜变量(β=0.71, p < 0.01),假设H1-1被接受。信息产消者正向影响信息增益效果(β=0.36, p < 0.01),假设H1-2被接受。地方响应以及地方信息服务功能较显著地影响信息增益效果(β=0.46, p < 0.01; β=0.67, p < 0.01),假设H2-1和假设H2-2被接受。信息形式变化与消费增益效果没有明显的相关关系,假设H3-1被拒绝。信息产消者正向影响消费增益效果(β= 0.34, p < 0.01),假设H3-2被接受。地方响应和地方信息服务功能分别较显著和适中影响消费增益效果(β=0.65, p < 0.01; β=0.45, p < 0.01),假设H3-3和假设H3-4被接受。信息增益效果正向影响消费增益效果(β=0.58, p < 0.01),假设H3-5被接受。

|

图 2 模型结果 Fig.2 Results of Structural Equation Model |

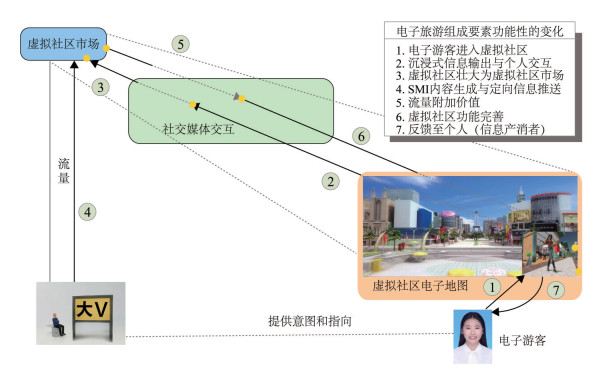

前文已述,电子旅游既包括简单任务如提供/搜集旅游产品信息、虚拟社区个人间交互[27],也包括复杂任务如在线销售/交易、以预估旅游质量为目标的推荐/推介与制定解决方案以及执行等。图 3显示社交媒体广泛应用和用户界面重组所支持的电子旅游组成要素功能性及其相互作用。

|

图 3 电子旅游组成要素功能性及其相互作用 Fig.3 Functional Interaction of Components of E-tourism |

社交媒体为电子游客创造了旅游体验生产和消费的机会,即所谓的信息产消者。电子旅游组成要素的功能性首先即是随围绕信息产消者概念而变化的。①SMI生成内容决定着SME的信息理解和信息反应。以淄博烧烤SMI(网红大V)发布可信任的内容(影响程度为0.82)和SME(所属群体粉丝)接触(浏览评论分享)该内容(影响程度为0.79)衡量,SMI基于真实体验所提供的视觉与分析相统一的信息源,对公共观点的形成产生决定性影响。“@B太发布的探店实拍视频和@学好姐姐的反诈安全视频太吸引人并能从中获得安全感,正好赶上陈楚生淄博烧烤音乐节,参与进去的冲动心情尤其强烈”——粉丝代表(6月10日)。流量明星话题引发网络传播升温并引导SME打卡和转赞评,SMI淄博烧烤话题流量被SME无限放大并正向影响游客追随意愿(影响程度为0.91)。②SMI的沉浸式体验信息输出,代表着3D(虚拟呈现)景区网页广告形式为基础的统一宣传[28]向以个人实拍发布鲜活信息的自发宣传转变,即从虚拟世界所谓身临其境向真实环境辅之真实体验转变。旅游信息资源高级可视化对传统信息观提出挑战。③SMI对构筑信息渠道和建立信息扩散基本轴线[29]发挥巨大作用,接触—参与将遵循稳定的信息传播路线循环并从中达到反馈效果[30],新增电子游客会因信息引力偏向于信息渠道,引发地理网络空间重组以及新的经济空间开辟。综上,淄博烧烤火爆出圈现象充分体现SMI输出沉浸式体验信息对旅游价值共同创造与旅游体验协同设计的贡献。尽管最初是由青年学生在抖音平台发布淄博烧烤话题引爆网络,但随后SMI实拍视频以及自媒体发酵是真正造成淄博烧烤流量增长及塑造城市IP的核心力量,使淄博烧烤在主流社交媒体平台频频霸榜。

4.1.2 虚拟社区:壮大从而形成虚拟社区市场进而影响消费增益效果虚拟社区是电子旅游组成要素功能性变化中最活跃的部分,支持了虚拟社区市场组建并以此创造了地方商业价值[31]。以消费热情、本土商品购买、附加文旅消费3个因子解释消费增益效果(影响程度分别为0.57,0.64和0.90),显现出虚拟社区市场扩张引发的地方商品交易普遍化特征。虚拟社区拥有数量极其庞大的电子居民,其基于信息活动与商业活动的密切结合,成为联系经济运转和信息化的先进形式[32],代表着电子旅游发展方向。虚拟社区市场创造营销业务的要诀即在于以网缘建立商缘并唤醒电子游客归属感[33]。“带货主播上传商品信息之后,评论区好评滚动如潮,发放的团购餐券经常一抢而空,附带销售的淄博特产也大受欢迎”——店铺店主(6月10日)。诸多本地特产直播间的巨大带货销售额证明以信息为主要资源的社交媒体营销具有极大流量附加价值。此外,智慧淄博烧烤服务APP等也附有淄博特产购买链接,代表权威组织附加销售的虚拟社区市场。虚拟社区市场还具有延长商业链的潜力。淄博烧烤火爆出圈后,网红热点和商业链结合的态势十分明显,虚拟社区市场成功放大网红效应创造了新的旅游商业机会实现定向营销,同时以营销核心产品带动边缘产品,如琉璃陶瓷制品以及文化旅游产品、工业旅游产品等,现实空间商业活动十分活跃。

4.1.3 社交媒体交互:激发大量创新进而影响信息增益效果社交媒体交互既有的电子游客传输旅游印象或同业经验交流的能力[34]早已被证实,但电子旅游转型还显示出电子游客被引入共同区域并通过“造梗儿”形成创新的能力。信息产消者间交互产生新鲜感和趣味性话题助推淄博旅游流的影响极为明显(影响程度分别为0.64和0.84)。分析原因,“一方面,社交媒体交互由自我感受引导,代表了传统广告游说策略的改变,社交媒体交互比面对面交谈有更大选择余地,社交媒体最宝贵的资产即是个人想法的自由表达;另一方面,社交媒体交互中虚化特征与想象扩张并存,把现实环境中对方外貌、表情、语态等让位于文字想象,把人从现实世界移植进想象世界,于是认知被美化和娱乐化”——网红博主(7月1日)。身体缺场反而比面对面互动更具有自主性和创新发挥。表 1显示,粉丝关注SMI与信息形式变化的相关性显著(影响程度为0.81),意味着SME越积极消费SMI生成内容就越可能激发出新话题。大量旅游新观念产生于电子游客充分自主交流。淄博烧烤社交媒体交互给电子游客提供了施展才能的环境,评论区脑洞大开以致创新自然蕴于其中,爬取各大公共平台数据过程中发现词汇更新速度很快与话题关联能力很强,新观点新思想在信息创造/发送过程中进入传播领域。网民自发热度话题与官方媒体引发热度话题交相辉映,在分享或讨论种类繁多的出行日志过程中开创性地热烈喊话,最终导致如“185帅哥接站” “八大局景区”等趣味话题的传播。

4.2 地方接入信息社会(1)快速构筑有价值的地方旅游形象。淄博烧烤源于年轻学生新媒体表达,也源于SMI沉浸式体验信息发布,更源于地方积极触网快速回应青年学生“进淄赶烤”愿望,信息高效运作建立的地方旅游形象充满时尚。地方响应以及地方信息服务功能较显著影响信息增益效果体现在地方舆情处理满意度和当地市场规范效力诸方面(影响程度分别为0.73和0.59),意味着地方主动反馈是及时且有效的。基于时尚和牢固认识建立的地方旅游形象极具实际价值,而这种形象塑造和营销宣传是传统类型的固定旅游网站难以达到的。“从热点话题登上抖音同城榜热搜引发第一波热度,到美食探店博主@特别乌啦啦发布“淄博烧烤plus吃法”视频登上抖音热榜Top1,再到探店抖音博主@B太测试视频发布当天淄博烧烤搜索量再达峰值,淄博均及时公布新增专线、举办美食文化节、出台巡查措施信息”——公务员(7月1日)。淄博快速响应SMI好评,加热了网络传播,引得更多网红大V打卡晒出,体现了信息波的叠加效果。地方及时响应对快速构筑有价值的地方旅游形象极为重要。基于虚拟社区网缘环境/电子游客与当地居民交互,自下而上建立的地方旅游形象,使游客感受到当地人文愿景且充满城市集体归属感[35](影响程度分别为0.66和0.74)。

(2)快速升华地方旅游正面形象。目前多数ICTs管理与服务仍只是提供便利[36],尚不能增强电子游客的行动意向。淄博案例表现出:“围绕当地居民生活的治理和调节能最大化产出无形利益进而升华地方旅游正面形象,而后转化为旅游目的地的游客体验”——社区居民(6月10日)。网络舆情调节即是一个围绕地方生计实施信息服务的典型问题。淄博利用虚拟社区调节网络舆情使负面新闻转化为正面宣传的事例很多。“中高考扰民投诉、五一假期交通拥堵舆情在网络发酵后,我们随即在官方抖音和公众号发布公开信和错峰提醒”——工作人员(7月1日)。地方信息服务潜变量对消费增益效果高拟合度,即旅游质量预期与实际旅游感知/ 体验满意度间的差距很小,“淄博的舆情调节真是圈粉神操作,永远的必杀技!”——粉丝代表。不同于在线和自助终端预订可以提前规划,网络舆情转化调节的时间有限,时间越短对升华地方旅游形象的正向影响越大。以电子地图、交通便捷程度、导游系统、预定服务等测项解释信息公共服务优势(影响程度分别为0.88,0.61,0.69和0.94),表明“数字共治”[3]为升华地方旅游正面形象发挥巨大作用。

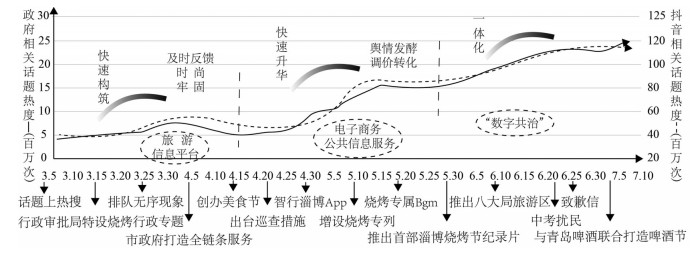

考察淄博信息公共服务支持电子旅游发展的典型实例,可以归结为信息化集成[37]应用。如五一假期前快速上线智慧淄博烧烤服务App,“主动推荐并导航淄博烧烤合适路线、预测来淄往返旅客数量、设置消费者评价入口等,进一步还与地方规划结合起来”——工作人员(7月1日)。与以往政务/ 商务网站直线组织模式不同,淄博电子政务表现出地方横向特征和市场组织功能。显示出淄博数智发展从地区为对象的公共服务向市场导向的公共服务演进,促发信息传播累积效果十分明显。总结淄博电子政务提供公共服务构建商业链的进化路径绘制图 4,其概括了信息波及时响应和网络舆情转化调节叠加运作框架:横坐标代表服务功能演进,纵坐标代表热度,短曲线代表两波叠加效果,指示地方响应电子旅游发展的匹配度。两波叠加产生了联动效应,淄博成功构筑有价值的地方旅游形象和快速升华地方旅游正面形象显示了良好信息环境,其对延长社交媒体热点事件的生命周期有明显效果。

|

图 4 地方及时响应与网络热度的叠加 Fig.4 Superposition Operation of Information Response and On-Line Public Opinion |

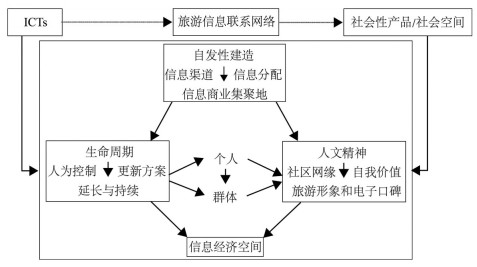

信息经济地理研究曾对地理网络空间分散—整合演进关系及其规律等方面做过较详细的论证。淄博烧烤实例从一个侧面表明:电子旅游转型及其与地方接入信息社会相协调,将促发虚实空间相互作用并导引大尺度多要素流动,支撑起一个不同寻常的地方旅游经济发展与运行模式,进而开辟出一个长期的或短期的信息经济空间,这是一种以信息传输为基础并最终形成消费经济活动集聚的空间类型。本案例表征的仅是一个社交网络交互并与地方协调映射现实空间[38]的过程,其基本特征是自发性建造、顺势—延长、充满人文精神(图 5)。

|

图 5 信息经济空间映射过程 Fig.5 Quadrilateral Model of Information Economy Space |

(1)自发性建造。过去自发性理论[39]背景下的研究大多持有消极态度。即自发性建造因涉及多种利益群体且建造目的多元化,带来的结果不可预料,以致其正义性易被误解。以淄博烧烤为例梳理信息经济空间的自建机制及其规律可见:信息流合理延伸与渗透受信息传播价值原理[40]所决定,在信息渠道作用不断加强过程中,电子游客和当地居民共同造就了信息经济活动,其活跃性、创造性、日常性、趣味性等均得到显著体现,激发了公共活力;与此同时当地方积极加入信息渠道参与信息流分配,即产生了有重大意义的社会性产品/社会空间[41]。依赖于自发机制和自建路径开辟的信息经济空间,为空间形态同质化提供了解决思路,是对互联网基础设施建造的信息经济空间的重要补充。这就是选取淄博案例对Web2.0技术促进电子旅游发展做深入探讨的原因。淄博电子政务进步符合时代要求,促进了需求空间到设计空间[42]的转变。

(2)顺势—延长。社交媒体热点事件的局限性往往使其影响无法超越生存率极限,但自发性建造的社会性产品/ 社会空间通常更具有稳定性和持续性。其演化特征和生命周期可部分被人为控制,当地方择机采用产品更新方案即可后延衰退期。前述两波叠加运作曲线在一定程度上解释了淄博烧烤不同于以往社交媒体热点事件转瞬即逝的原因,后续诸多爆点继续完成社交媒体交互对地方认同的投票。如吉祥物及其卡通形象的提出和设计即是人为控制的具体应用,降低了热度损耗[25]并使其产品在后成熟期也能得到较高回报。再后又有八大局街头书画、淄博百米长卷等抖音视频/词条反馈,一次次在虚拟社区引发热度并成为旅游产品营销新爆点,明显延长了产品以及空间的生命周期。

(3)充满人文精神。电子游客与当地居民在虚拟社区和现实社区积极互动,在集体开发信息/享受信息满足个人价值取向过程中,激活了诚信度这一旅游市场最稀缺的资源,所以基于网缘功能确立的信息经济空间是对滕尼斯理想社区天然状态精神共同体[43]的回归,培育了稳定的信息经济空间参与者。信息经济空间强大的整合作用即在于体现了自发性建造以及被自我角色的细致情感所主宰。从这个角度说,信息经济空间的筹码就在于地方旅游形象电子口碑[31]的形成。信息经济空间的人文精神代表了数字人文主义的发展方向,弘扬了文明展示了人性的提升也带来了地区繁荣。

5 结论信息形式和信息产消者变化显著影响信息增益效果:从3D景区网页广告形式为基础的统一宣传向SMI输出沉浸式体验实拍发布鲜活的自发宣传转变,SMI在实现旅游信息资源的高级可视化的同时构筑了信息渠道,对信息流导引人流发挥积极作用;虚拟社区改变信息传播方式与途径进而壮大形成虚拟社区市场并以在线方式创造商业价值;社交媒体交互激发大量创新,改变着组织内部和组织之间的信息传输方式。电子旅游的转型,有根本改变地区旅游面貌的潜力而不仅仅是对旧的旅游秩序简单地予以加强。地方接入信息社会以及参与信息流分配,通过信息波及时响应和网络舆情转化调节,将快速构筑有价值的地方旅游形象和快速升华地方旅游正面形象,在电子旅游领域支撑起一个极不同寻常的地方旅游经济发展与运行模式,其确定和开辟的信息经济空间是一种脱离自然属性的完全社会性产品/社会空间而不是物质和客观空间的副本。这种信息经济空间依赖于自发性建造、其生命周期受部分人为控制并充满人文精神。

以上研究刻画出信息经济空间维系在城市/区域中的一系列相关问题,补充了电子旅游与区域旅游间关系研究的缺失。考查信息经济空间的形成机制和寻找信息经济空间多样性特征将是未来进一步研究的重要课题。

注释:

① https://informatics.tuwien.ac.at/digital-humanism/。

② https://informatics.tuwien.ac.at/news/2085。

③ 本文所有个人信息披露均征求个人同意,且均为公开信息,不涉及隐私泄漏。

| [1] |

Werthner H. A digital humanism view on e-tourism[J]. Information Technology & Tourism, 2022, 24(3): 347-360. |

| [2] |

Hamid R A, Albahri A S, Alwan J K, et al. How smart is e-tourism? A systematic review of smart tourism recommendation system applying data management[J]. Computer Science Review, 2021, 39(1): 100337. DOI:10.1016/j.cosrev.2020.100337 |

| [3] |

Cuomo M T, Tortora D, Foroudi P, et al. Digital transformation and tourist experience co-design: Big social data for planning cultural tourism[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162(1): 120345. DOI:10.1016/j.techfore.2020.120345 |

| [4] |

Werthner H. E-Ttourism: An informatics perspective[M]//Zheng X, Fuchs M, Gretzel U, et al. Handbook of e-Tourism. Cham: Springer International Publishing, 2022: 3-22.

|

| [5] |

Zarezadeh Z Z, Benckendorff P, Gretzel U. Online tourist information search strategies[J]. Tourism Management Perspectives, 2023, 48(4): 101140. DOI:10.1016/j.tmp.2023.101140 |

| [6] |

Sari A. Competitive advantage tourism based on e-tourism to improve tourist destinations[J]. International Journal of Social Science, 2022, 2(4): 1831-1838. |

| [7] |

Werthner H, Stanger A, Schiaffonati V, et al. Digital humanism: The time is now[J]. Computer, 2023, 56(1): 138-142. |

| [8] |

Werthner H. From absolute nonsense to the world's operating system[J]. Electronic Markets, 2022, 32(1): 145-151. |

| [9] |

Merkx C, Nawijn J. Virtual reality tourism experiences: Addiction and isolation[J]. Tourism Management, 2021, 87(6): 104394. DOI:10.1016/j.tourman.2021.104394 |

| [10] |

Wasike B. The influencer sent me! Examining how social media influencers affect social media engagement, social self-efficacy, knowledge acquisition, and social interaction[J]. Telematics and Informatics Reports, 2023, 10(2): 100056. DOI:10.1016/j.teler.2023.100056 |

| [11] |

路紫. 分散整合理论的实证研究——兼论信息通信技术在公司重新布局过程中的作用[J]. 人文地理, 2000, 15(4): 42-45. [Lu Zi. The practical study about deconcentrating-consoledated theory: The effects of ICTs on relocation process of firm[J]. Human Geography, 2000, 15(4): 42-45. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.021] |

| [12] |

Lee C, Richardson S, Goh E, et al. From the tourist gaze to a shared gaze: Exploring motivations for online photo-sharing in presentday tourism experience[J]. Tourism Management Perspectives, 2023, 46(4): 101099. DOI:10.1016/j.tmp.2023.101099 |

| [13] |

Buhalis D, Leung D, Lin M. Metaverse as a disruptive technology revolutionising tourism management and marketing[J]. Tourism Management, 2023, 97(4): 104724. DOI:10.1016/j.tourman.2023.104724 |

| [14] |

Rahayu S, Limakrisna N, Purba J H V. The influence of brand image, online service quality, and of use on purchase decisions on with trust as a mediation variable[J]. International Journal of Science, Technology & Management, 2023, 4(3): 629-639. |

| [15] |

Kellerman A. Basic human requirements of physical and virtual spaces and their implications[J]. Mobilities, 2023, 18(1): 103-114. |

| [16] |

Cantoni L, Dickinger A, Gretzel U, et al. Future research issues in IT and tourism[J]. Information Technology & Tourism, 2015, 15(1): 1-15. |

| [17] |

Aoki J, Sasaki F, Yamashina R, et al. Teleoperation by seamless transitions in real and virtual world environments[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2023, 164(6): 104-105. |

| [18] |

Huo T, Yuan F, Huo M, et al. Residents' participation in rural tourism and interpersonal trust in tourists: The mediating role of residents' perceptions of tourism impacts[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2023, 54(4): 457-471. |

| [19] |

Hutzinger C, Weitzl W J. Co-creation of online service recoveries and its effects on complaint bystanders[J]. Journal of Business Research, 2021, 130(9): 525-538. |

| [20] |

Kang J H, Yadav N, Ramadoss S, et al. Reliability of distance estimation in virtual reality space: A quantitative approach for construction management[J]. Computers in Human Behavior, 2023, 145(8): 107773. DOI:10.1016/j.chb.2023.107773 |

| [21] |

Koliouska C, Andreopoulou Z. E-tourism for sustainable development through alternative tourism activities[J]. Sustainability, 2023, 15(11): 8485. DOI:10.3390/Su15118485 |

| [22] |

Mohammed R T, Alamoodi A H, Albahri O S, et al. A decision modeling approach for smart e-tourism data management applications based on spherical fuzzy rough environment[J]. Applied Soft Computing, 2023, 143(12): 110297. DOI:10.1016/j.asoc.2023.110297 |

| [23] |

Alim M A, Jee T W, Voon M L, et al. Tourism development through communities' support: Rural communities' perspective[J]. Geo Journal of Tourism and Geosites, 2021, 39(3): 1473-1482. |

| [24] |

Zimmermann D, Noll C, Grer L, et al. Influencers on YouTube: A quantitative study on young people's use and perception of videos about political and societal topics[J]. Current Psychology, 2022(10): 6808-6824. |

| [25] |

Pimtong T, Hailin Q, Wing-Sze Lancy T, et al. The influence of smart tourism applications on perceived destination image and behavioral intention: The moderating role of information search behavior[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 46(4): 476-487. |

| [26] |

刘俊, 任泽伟, 王胜宏, 等. 国际旅游研究趋势特点与规律: 基于1985—2015年Web of Science收录文献的分析[J]. 旅游学刊, 2019, 34(3): 125-133. [Liu Jun, Ren Zewei, Wang Shenghong, et al. Trends and patterns in tourism and hospitality research: A 30-year bibliometric analysis based on Web of Science[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(3): 125-133.] |

| [27] |

张一诺, 路紫, 张宇辰, 等. 基于社交网络的个人.com社区行动者行为空间及其未来[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 87-94. [Zhang Yinuo, Lu Zi, Zhang Yuchen, et al. The behavior space of actors in personal community based on social network and its future[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 87-94.] |

| [28] |

Bermejo-Berros J, Gil Martínez M A. The relationships between the exploration of virtual space, its presence and entertainment in virtual reality, 360o and 2D[J]. Virtual Reality, 2021, 25(4): 1043-1059. |

| [29] |

Liu X, Chen M, Claramunt C, et al. Geographic information science in the era of geospatial big data: A cyberspace perspective[J]. The Innovation, 2022, 3(5): 100-109. |

| [30] |

Vyas C. Evaluating state tourism websites using search engine optimization tools[J]. Tourism Management, 2019, 73(4): 64-70. |

| [31] |

Labanauskaitė D, Fiore M, Stašys R. Use of E-marketing tools as communication management in the tourism industry[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 34(2): 106-112. |

| [32] |

陈贤斐, 张博, 朱竑. 虚拟休闲社区的营造与表征: 女性网购案例[J]. 地理科学, 2019, 39(12): 1894-1901. [Chen Xinfei, Zhang Bo, Zhu Hong, et al. The construction and representation of virtual leisure space: A case study on online shopping practice[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(12): 1894-1901.] |

| [33] |

陈莹盈, 林德荣. 强关系网络移动社交平台旅游分享行为研究——基于微信与QQ用户的资料分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(4): 89-103. [Chen Yingying, Lin Derong. Research on tourism sharing behavior of strong-tie network mobile social platform: Data analysis based on Wechat and QQ users[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 89-103.] |

| [34] |

Farooqui M O, Sharma B, Gupta D. Inheritance of digital assets: Analyzing the concept of digital inheritance on social media platforms[J]. Novum Jus, 2022, 16(3): 413-435. |

| [35] |

刘婷婷, 马凌, 保继刚. 旅游中的地方营造: 缘起、内涵及应用[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 1-12. [Liu Tingting, Ma Ling, Bao Jigang. Place making in tourism: Origin, connotation and application[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 1-12. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.02.001] |

| [36] |

Bigne E, Fuentes-Medina M L, Morini-Marrero S. Memorable tourist experiences versus ordinary tourist experiences analysed through user-generated content[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 45(4): 309-318. |

| [37] |

Paulavičius R, Stripinis L, Sutavičiutė S, et al. A novel greedy genetic algorithm-based personalized travel recommendation system[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 230(23): 120580. DOI:10.1016/j.eswa.2023.120580 |

| [38] |

Moinuddin S. Continuum of space and place in digital manifestations: Contours in digital spatiality[J]. GeoJournal, 2023, 88(4): 1-10. |

| [39] |

Ruan W Q, Zhang S N. Can tourism information flow enhance regional tourism economic linkages?[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 49(4): 614-623. |

| [40] |

Zhang Z, Wang Z. Cyberspace-based urban networks: Visualising and exploring China's intercity interaction from a new perspective[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2022, 54(3): 454-460. |

| [41] |

Chen M, Claramunt C, Çöltekin A, et al. Artificial intelligence and visual analytics in geographical space and cyberspace: Research opportunities and challenges[J]. Earth-Science Reviews, 2023, 241(6): 104438. DOI:10.1016/j.earscirev.2023.104438 |

| [42] |

Taylor R D. "Data localization": The internet in the balance[J]. Telecommunications Policy, 2020, 44(8): 102003. DOI:10.1016/j.telpol.2020.102003 |

| [43] |

Casaló L V, Romero J. Social media promotions and travelers' value-creating behaviors: The role of perceived support[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2019, 31(2): 633-650. |