2. 西北大学 经济管理学院, 西安 710127

2. School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710127, China

2023年底召开的中央经济工作会议强调,要积极培育文娱旅游等新的消费增长点,大力发展新型消费领域。2024年二十届三中全会上,进一步提出要优化文化服务和文化产品供给机制,以此来满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。在此背景下,城市旅游休闲街区作为发展文娱旅游的重要载体,通过提供优质文化产品和服务,成为丰富居民及游客精神文化生活的理想场所。

旅游休闲街区是指具有鲜明的文化主题和地域特色,具备旅游休闲、文化体验和公共服务等功能,融合观光、餐饮、娱乐、购物、住宿、休闲等业态的城镇内街区[1]。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中首次提出要“打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区”[2],同年4月出台《旅游休闲街区等级划分》行业标准,明确了旅游休闲街区的概念和建设重点[1]。随后,在2022年1月出台《“十四五”旅游业发展规划》,明确旅游休闲街区建设是打造兼具文化特色、旺盛消费力及优质生态的国家级旅游休闲城市的关键步骤[3]。在国家一系列政策的引导下,中国城市旅游休闲街区建设稳步推进,截至2023年底,全国31个省级行政区已建成164个具有示范作用的国家级旅游休闲街区。从2021年到2023年,省级旅游休闲街区总量从319个增至557个,呈现出旅游休闲街区繁荣发展的态势。

在地理学中,目的地空间格局研究对于探讨和解析特定旅游目的地的地理分布特征、相互关联及其背后的影响因素,发挥着重要作用[4-7]。在旅游休闲街区概念标准化之前,学者们对历史街区、商业街区等街区类对象开展了相关研究,包括:通过剖析街区内部旅游构成要素的空间配置特性,揭示街区旅游资源的空间组织规律[8];探讨由多元旅游要素协同构建的业态结构模型及其分布模式,并阐明各业态间的关系与影响因素[9-11];结合游客在街区内的行为模式与偏好,分析游客对街区的感知意象[12-14]、满意度[15]和情感体验[16-18];对街区的功能区划与道路规划进行细致解构,研究空间布局与游客需求的高效匹配[19, 20];还有研究聚焦于街区保护,探索如何平衡历史遗产保护与现代社会发展的需求,确保历史街区的文化连续性、环境可持续性和社会经济活力[21, 22]。上述研究侧重于街区的内部结构,研究对象多为太平街[9]、回民街[21]等单个典型街区,对全国尺度下的街区空间格局研究较少;此外,我国旅游休闲街区概念的标准化时间较短,有必要对这一新的研究对象开展空间格局研究,以揭示其空间组织特征和演化规律,从而为优化全国视域下的旅游休闲街区空间资源配置提供理论支持。

本文以新型文娱旅游和城市休闲承载地“中国城市旅游休闲街区”为研究对象,通过收集旅游休闲街区的全样本数据集,运用地理集中指数、不均衡指数、核密度分析等方法,系统地探讨了中国城市旅游休闲街区空间格局;同时,结合地理探测器深入探究影响街区空间分布的因素,并在此基础上构建旅游休闲街区空间格局影响机制的理论框架。研究结果对于指导我国旅游休闲街区的科学建设、优化我国旅游休闲街区的空间布局等具有重要的理论和实践意义。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源本文研究对象为截止到2023年9月公布的旅游休闲街区名单,共计557家。旅游休闲街区划分为国家级和省级两个等级。其中,国家级旅游休闲街区来源于国家文化和旅游部官网(https://www.mct.gov.cn/)公布的三批名单;省级旅游休闲街区数据来源于各省文化和旅游局公布名单。

本文对31省的数据进行逐一汇总整理,借助百度地图提取各旅游休闲街区的地理位置坐标,并借助ArcGIS进行分析。国家级非物质文化遗产代表性项目数据来自中国非物质文化遗产网(https://www.ihchina.cn/)。影响因素中其余涉及指标来自2022年统计数据,原始数据来自于《中国统计年鉴》、各地区《国民经济和社会发展统计公报》及相关政府报告。

2.2 研究方法本文结合已有对空间格局的研究[4-7],选用地理集中指数、不均衡指数、核密度分析探究中国城市旅游休闲街区的空间格局特征,利用地理探测器研究城市旅游休闲街区空间分异的影响因素。

2.2.1 地理集中指数地理集中指数用于衡量地理要素的空间分布的集中程度[23],记为G。本文利用地理集中指数研究旅游休闲街区在省际分布集中程度,计算公式如(1)所示。

| $ G=100^{*} \sqrt{\sum\limits_{i=1}^n\left(\frac{X_i}{T}\right)^2} $ | (1) |

其中,n为旅游街区所属区域数量,n=31,代表 31个省份和自治区;Xi表示旅游休闲街区在第i个省份(区、市)的分布数量;T表示旅游休闲街区总数。G值越大,说明旅游休闲街区分布越集中;G值越小,说明旅游休闲街区分布越离散。

G0是假设旅游休闲街区在31个省份平均分布时计算出的地理集中指数(根据公式(1)计算得出),若G > G0,则表明旅游休闲街区呈现集中分布特征。

2.2.2 不均衡指数不均衡指数是用来判断研究对象在不同区域内分布均衡程度的指标[24],记为S。本文用来判断旅游休闲街区在省域尺度上的分布均衡性,并结合地理集中指数来探讨旅游休闲街区的空间均衡特征。计算公式如(2)所示。

| $ \begin{aligned} S & =\frac{\sum\limits_{i=1}^n Y_i-50(n+1)}{100 n-50(n+1)} \\ Y_i & =X_1+X_2+X_3+\cdots+X_i \end{aligned} $ | (2) |

其中,Yi表示累计百分比;n为旅游街区所属区域数量(n= 31);Xi表示各省份旅游休闲街区数量与全国旅游休闲街区总数的百分比由高到低排序;S取值在0—1之间,S值越大,说明旅游休闲街区在各个省域内部的分布越不均衡。

2.2.3 核密度分析核密度分析法主要用于计算点要素的空间凝聚状态[25],本文用来刻画旅游休闲街区在地理空间上的密集程度,以及识别其空间分布模式和集聚中心。计算公式如(3)所示。

| $ D\left(x_i, y_i\right)=\frac{1}{u r} \sum\limits_{i=1}^n k\left(\frac{d}{r}\right) $ | (3) |

其中,D (xi, yi)为旅游休闲街区在空间位置(xi, yi)处的核密度值;r为搜索半径;u表示与位置(xi, yi)的距离小于半径r的旅游休闲街区的个数;k函数表示空间权重函数;d表示旅游休闲街区点要素与(xi, yi)之间的点距离。

2.2.4 地理探测器地理探测器是通过探究某一属性层内方差和总方差的关系,诊断空间分异现象及其驱动因素的空间统计方法[26]。本文采用因子探测模块,揭示旅游休闲街区空间格局的影响因素,并据此阐明其空间格局的影响机制。计算公式如(4)所示。

| $ q=1-\frac{\sum\limits_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} $ | (4) |

其中,q表示因子X对Y的解释力,值域为[0, 1],q值越大,说明因子X对变量Y的解释力越强,反之则越弱。L为自变量分层,Nh为层h的单元数,σh2为探测要素的方差;N为全区单元数;σ2为全区单元数的方差。

3 旅游休闲街区空间格局分析本节将包含国家级的省级以上旅游休闲街区作为研究对象,其中国家级旅游休闲街区从省级街区遴选产生,各省数量均衡,体现了示范和标杆作用。省级以上旅游休闲街区数量多、差异大,反映了不同地区旅游休闲街区发展现状。此外,省级以上旅游休闲街区受到地方政府的支持与管理,能够直接反应地方的政策效果以及实际发展需求,研究其空间格局分布特征及变化趋势,有利于制定更加针对性的区域发展策略。

3.1 空间分布均衡性由公式(1)计算得出,我国旅游休闲街区的地理集中指数为G=20.24,假设所有旅游休闲街区平均分布在31个省份(不包括中国港澳台地区),即每个省份的旅游休闲街区个数为18个,此时均匀分布下的地理集中指数G0的值为17.96。G > G0,这表明旅游休闲街区在省域尺度分布较为集中。

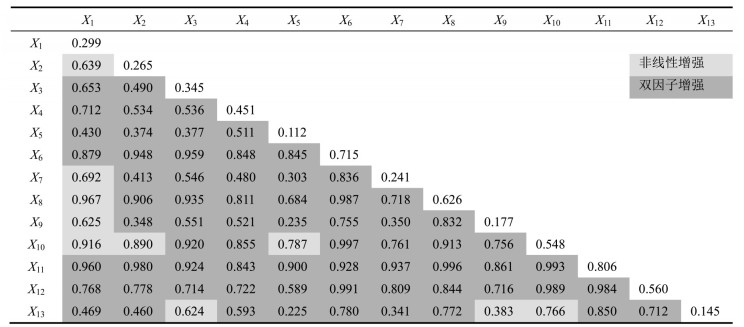

进一步引入不均衡指数来分析旅游休闲街区在各省份的分布均衡程度。通过公式(2)计算得出,旅游休闲街区的不均衡指数S=0.295,S值相对较低,这表明每个省份都有一定数量的旅游休闲街区。再结合各省旅游休闲街区建设数量分析(图 1),河南省旅游休闲街区数量最多,共有44个,而西藏最少,只有4个,旅游休闲街区的数量分布在不同省份之间存在较大差异。

|

图 1 各省旅游休闲街区数量 Fig.1 The Number of Tourism Leisure Street Blocks in Each Province |

综上所述,我国旅游休闲街区在省域尺度分布较为集中,表明各个省份都在积极响应国家号召,建设了一定数量的旅游休闲街区。然而,由于各个省份之间经济发展水平、文化环境、交通条件、政府支持等多方面存在差异,导致部分省份之间的建设数量规模差异较大。通过研究旅游休闲街区的空间分布均衡性,可以揭示不同省份之间旅游休闲街区的差异和互补性。这有助于促进区域间的旅游合作与交流,通过联动发展各地的旅游资源,形成更大的旅游经济规模和合作共赢的局面。

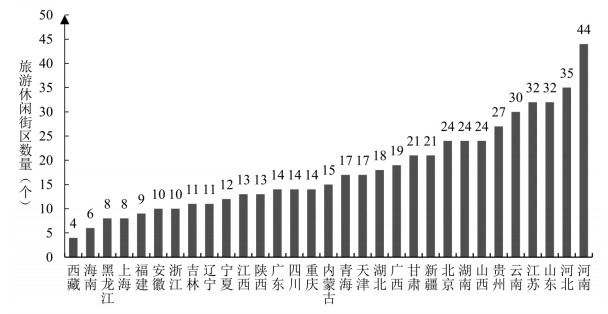

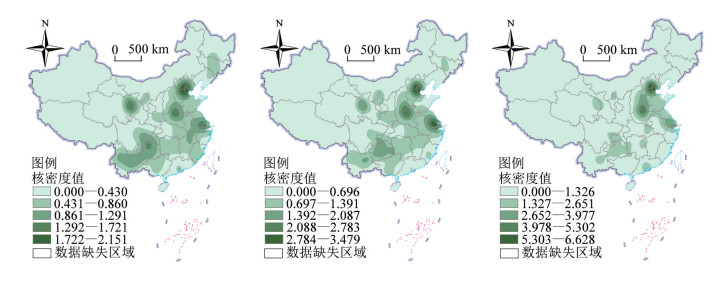

3.2 空间分布类型利用ArcGIS软件的核密度分析工具,绘制全国旅游休闲街区的空间分布图(图 2)。结果显示,中国城市旅游休闲街区整体上呈现“东密西疏”的集聚型分布态势。采用最邻近指数分析旅游休闲街区的空间分布类型,计算得出旅游休闲街区的最邻近比率值为0.459,Z=-24.39,P=0.00,表明旅游休闲街区的空间分布呈现显著的集聚型特征。以胡焕庸线为界,东西数量差异明显,符合胡焕庸人口分界线的地域分异规律,也表明了我国城市旅游休闲街区的空间分布特征与人口数量高度相关。旅游休闲街区在胡焕庸线东侧两个区域内分布数量较多,第一个区域包括北京、河北、山东和山西,第二个区域涵盖云南、贵州和湖南三省。从三大经济带来看,东、中、西部聚集区空间分布数量分别占比39.7%,30.1% 和30.2%,整体上呈现“东部最多、中西部次之”的分布规律,由于中国中西部面积广阔,所以我国旅游休闲街区仍呈现“东密西疏”的分布格局。

|

图 2 旅游休闲街区分布图 Fig.2 Distribution Map of Tourism Leisure Street Blocks 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2023)2763(比例尺为1:1000万)的标准地图制作,底图无修改。下同。 |

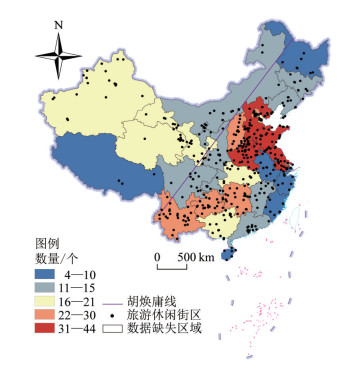

对旅游休闲街区进行核密度分析,获得中国城市旅游休闲街区的空间分布密度格局。结果表明,旅游休闲街区分布呈现“两主核、一副核、成片状”密度分布格局(图 3)。“两主核”是指两个高密度核心聚集区,第一个高密度聚集区以北京、天津为核心逐渐向外延伸,与京津冀发展战略相符合;第二个高密度聚集区以河北、河南以及山西交汇处为中心向外扩散。两高密度核心聚集区由核心分别向外扩散,辐射河南、山东和山西三个省份,三省均为中国古代文明的重要发源地,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产,并且三省人口基数庞大,居民对文化旅游体验的需求旺盛,这些因素共同促进了旅游休闲街区高密度分布的现象。“一副核”是指以上海和江苏为核心的次密度聚集区。“成片状”是指除了两个高密度核心聚集区和一个低密度核心聚集区外,其他地区的旅游休闲街区呈现片状分布,这些分布呈片状的旅游休闲街区虽然没有形成明显的高密度核心,但在空间上集聚省会城市分布。在一定程度上反映了中心城市借助自身的经济发展和资源调度等优势,辐射带动周边城市的发展。大多旅游休闲街区位于人口分布密集、非物质文化遗产丰富、服务业发达的地区,这是因为这些地区具有更多的吸引力和潜在市场,不仅有着丰富的旅游资源和内容,还可以提供良好的基础设施和服务保障。

|

图 3 旅游休闲街区空间分布密度 Fig.3 Spatial Distribution Density of Tourism Leisure Street Blocks |

利用ArcGIS软件核密度分析工具,分析不同年份城市旅游休闲街区空间分布密度(图 4)。结果表明,我国城市旅游休闲街区发展建设过程中核心聚集区数量逐渐减少,重心向北京偏移。具体表现为:

|

图 4 旅游休闲街区空间密度变化图(2021—2023) Fig.4 Changes in Spatial Density of Tourism Leisure Street Blocks (2021—2023) |

(1)2021年旅游休闲街区在空间上形成了“多核心成片”的空间分布格局。密度最高的区域核心为北京市和天津市,并呈现出由核心向外扩散,辐射河北省地区。位于次高密度的区域为河南省、江苏省、云贵地区,这些地区与密度最高的京津具有集中连片趋势。青海省东北部与甘肃交界处的旅游休闲街区也属于高密度分布,除此之外,东北地区旅游休闲街区也初步形成集聚分布特征,密度较低但覆盖范围广。

(2)与2021年相比,2022年旅游休闲街区空间密度分布特征整体变化不大,高密度区域基本保持不变,但江苏、上海等长三角洲城市群核密度进一步强化,而云贵地区和青海甘肃交界处的核密度相对弱化。此外,各核心的辐射范围有向内集中趋势。

(3)2023年旅游休闲街区空间分布密度形成了“两主核、一副核、成片状”的空间分布格局。三个高密度核心区域辐射范围呈现连片趋势,但其他区域碎片化明显,呈现多片状形态。整体而言,旅游休闲街区在发展建设过程中,核心聚集区数量逐渐减少,重心向北京、河南地区偏移,这是因为不同省份的社会经济发展水平、文化环境、交通条件、旅游市场等多方面存在差异。

4 旅游休闲街区的空间影响因素 4.1 影响因素指标选取参考《旅游休闲街区等级划分》标准,结合旅游休闲街区的功能定位,以及国家级夜间文旅消费集聚区[6, 27-29]、旅游特色小镇[7]、典型村落[25, 30]等旅游目的地[31-34]的空间分异影响因素选取,在综合考虑数据可得性的基础上,从社会经济、文化环境、旅游市场、政府支持和交通条件5个维度选取13个指标作为自变量(Xi),以旅游休闲街区数量为因变量(Y),借助地理探测器探究各因素的影响力大小及因素之间的交互作用(表 1)。

| 表 1 影响因素及影响因子探测结果 Tab.1 The Influencing Factors and Results of Factor Detection |

由地理探测器单因子探测可以看出不同因素对中国城市旅游休闲街区的空间格局的分布影响力存在差异(表 1)。结果显示,影响旅游休闲街区空间分布的10个指标通过显著性检验,其中对旅游休闲街区空间分异影响较大的前5个因素为铁路里程、旅游收入、政策扶持、公路里程以及政府投资力度。

(1)社会经济。社会经济发展水平是确保旅游休闲街区建设与发展的基础和保障,其影响力q值为0.303。从影响程度看,其大小依次为年末人口数(0.345) > 第三产业GDP占比(0.299) > 第三产业从业人数(0.265),三个因素均通过了显著性检验。首先,一个省份人口数量多意味着旅游休闲街区的受众群体大,市场规模大,旅游休闲需求强,这为当地的文娱旅游带来了巨大的发展空间与机遇。除此之外,人口多的省份往往更加注重城市的美化和规划,旅游休闲街区作为城市发展建设的一部分,其受到的重视程度也会增加。其次,旅游休闲街区是具备旅游休闲、文化体验和公共服务等功能,融合观光、餐饮、娱乐、购物、住宿、休闲等业态的多功能产业集合群,其空间格局与第三产业息息相关。第三产业GDP占比和第三产业从业人员数量都是现代服务业发展水平的直接反映。以旅游休闲街区为代表的文娱旅游的发展促进了社会消费升级和区域经济结构的不断优化,而现代服务业发展水平较高的地区为旅游休闲街区发展建设提供更完善的设施保障、更丰富的产品供给,有利于实现资源优化与业态融合,从而促进旅游休闲街区的建设与发展。

(2)文化环境。良好的文化环境是推动旅游休闲街区高质量成长与持续兴旺的必要条件,其影响力q值为0.282。文化是旅游休闲街区的内核所在,为避免过度同质化,各街区应立足于本土独特的地理文化情境与民俗传承,有机融入这些文化要素至街区的产品开发之中,旨在塑造具备地域辨识度及文化专属性的特色标识(IP),从而能够激活街区的内在活力,带动周边经济的多元化增长,为文娱旅游的可持续发展注入新的动力。国家级非物质文化遗产代表性项目的解释力为0.451,通过显著性检验。政府和企业可以利用当地的非物质文化遗产代表性项目打造旅游休闲街区,通过“非遗+街区”的融合发展,不仅能够促进传统文化的现代表达与活态传承,还利于实现文化、旅游与商业的深度融合,打造具有鲜明地域特色的文娱旅游目的地,推动构建可持续发展的文娱旅游经济新模式。博物馆数量对旅游休闲街区空间分布建设具有一定的正向作用,其影响力为0.112。说明博物馆是地方文化资源的重要组成部分,是旅游休闲街区创新产品的重要基石。通过将文物与街区环境建设有机结合,不仅能促进历史知识的普及与文化记忆的传承,还可以提升旅游休闲街区的文化底蕴,实现产业链的整合优化,促进文娱旅游经济的发展。

(3)旅游市场。旅游市场是旅游休闲街区发展的动力源泉,影响力q值为0.478。其中旅游收入的解释力最强,q值为0.715;5A级景区数量q值为0.241,两者都通过了显著性检验。旅游收入是旅游市场规模的代表性指标之一,大的旅游市场规模意味着更高的旅游需求,这会直接促进旅游休闲街区的形成与发展。旅游休闲街区的评价准则中,明确要求具备一定的访客接待量作为支撑,这决定了旅游休闲街区的发展拥有一定的旅游市场基础,例如高级别的景区以及完善的商圈等。我国大多数旅游休闲街区与高级景区之间呈现“环景式”分布,高级景区周边有良好的生态环境、便捷的交通网络、完善的旅游设施等,对周边区域起到联动发展效应,因此,5A级景区的数量成为旅游休闲街区空间配置的一个重要影响因子。例如白桦旅游休闲街区与长白山景区之间形成了功能性互补与文化意蕴的延伸,二者互为依托,不仅在旅游资源上实现了有效整合与互补,在客源引流上也构建了一种良性互动的循环,促成了访客体验的无缝衔接与旅游经济的协同发展。

(4)政府支持。政府支持是旅游休闲街区发展建设的重要引导因素,其影响力q值为0.450,其中政策扶持、政府意愿水平、政府投资力度的影响力q值分别为0.626、0.177和0.548。旅游休闲街区的遴选是各地文旅部主导的评选工程,2021年文化和旅游部发布旅游休闲街区等级划分行业标准,旨在规范和指导全国旅游休闲街区的建设与发展,各地为了响应文旅局的号召,出台了一系列与旅游休闲街区相关的评分细则、管理办法等文件,这反映了政府支持是旅游休闲街区发展建设的重要条件。政府通过发布城市规划、旅游规划等相关政策文件,明确了旅游休闲街区的布局、规模和发展方向,从而为其在城市空间中的合理分布提供了指导。此外,政府还通过财政资金支持、土地供应、税收优惠等方式,为旅游休闲街区的建设提供了实质性的支持和保障,推动了其空间布局的形成和发展。因此,政府支持是引导和促进旅游休闲街区空间分布的重要因素,对于其在城市中的定位和布局具有深远的影响。

(5)交通条件。交通设施建设提升了旅游休闲街区的可达性,包含交通条件的基础设施建设是旅游休闲街区建设与发展的重要保障,影响力q值为0.504。相较而言,铁路里程的影响力最大,q值为0.806;公路里程次之,影响力q值为0.560;城市每万人拥有公共交通车辆影响力较小,q值仅为0.145,三者都通过了显著性检验。道路是连接游客与旅游休闲街区的重要纽带,交通是否便利直接影响游客的旅行选择与出行范围。近年来,我国综合交通运输体系不断完善,交通运输与旅游融合发展已经成为旅游业转型发展的新趋势,陆地交通因为其方便快捷、自由度高以及可控性强等特点,成为人们短途旅游和自驾旅行的首选交通方式。游客在挑选旅游目的地时,会全面权衡出行的安全性、便捷性以及涉及的时间与经济成本。其中,交通的便捷与否是决定性因素之一,它直接关系到游客的出行体验是否顺畅、访问意愿的高低,乃至在旅游休闲街区停留时间的长短,因此城市内部交通与外部交通对旅游休闲街区的空间分布有着重要的影响。

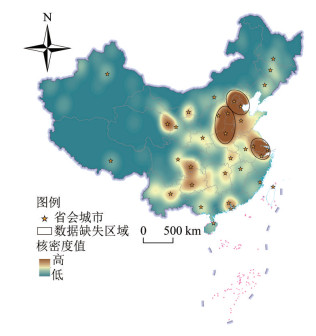

4.3 影响因素交互作用分析进一步利用地理探测器对13个影响中国城市旅游休闲街区空间分布的因素进行交互作用分析(表 2),结论如下:

| 表 2 地理探测器交互探测结果 Tab.2 Interactive Detection Results of the Geographical Detector |

(1)交互作用结果显示影响城市旅游休闲街区空间分布的因素并不独立,呈现双因子增强或非线性增强,这表明旅游休闲街区的兴起与壮大是一个多维度交织、相互依赖且动态演进的复杂进程。在这个进程中,每个因素如社会经济、交通条件、政府支持、旅游市场以及文化环境等,都不是孤立发挥作用,而是彼此之间存在强烈的相互作用和反馈机制。

(2)除了与城市每万人拥有公共交通车辆(X13)和政府意愿水平(X9)外,旅游收入(X6)与其他因子之间交互作用q值均大于0.8,此结果明确指出,在旅游休闲街区的兴起与壮大中,旅游市场规模起到了重要的基石作用,对街区发展潜力具有决定性影响,是选址策略的关键考量。

(3)5A级景区数(X7)与旅游收入(X6)、政策扶持(X8)、政府投资力度(X10)、铁路里程(X11)、公路里程(X12)等因子之间的交互作用q值较高,均大于0.7,揭示了一种旅游休闲街区的典型发展模式“景区依托型”。例如大研花巷旅游休闲街区嵌入丽江古城内部,利用丽江古城强大的吸引力,实现访客资源的高效共享与协同共建,充分发挥高级别景区的辐射带动作用,促成旅游休闲街区与这些高级别景区之间的协同合作与互动融合。

(4)政策扶持(X8)与政府投资力度(X10)与其他因子的交互作用平均q值大于0.86,这表明在旅游休闲街区发展建设过程中政府高层次的战略规划扮演着至关重要的引导与支撑角色。旅游休闲街区是国家与地方政府合力推动城市更新与文旅融合发展的重要政策产物。从旅游休闲街区的策划构思、评选认定到最终落成运营,政策导向起着决定性作用。无论是国家层次的遴选标准、指标分配还是地方政府的积极响应、主动申报都影响着旅游休闲街区的空间分布。

(5)铁路里程(X11)、公路里程(X12)与其他因子的交互作用平均q值分别0.92和0.80,结果表明交通基础设施的完善是推动旅游休闲街区兴起与繁荣的强有力支撑。完善的交通服务系统通过缩短物理距离,降低了游客出行的时间与成本,提升了旅行的舒适度和便利性;其次,这样的交通体系还促进了人员、信息与资金在更广泛区域内的自由流通,加速了旅游资源的整合与优化配置。在此基础上,旅游休闲街区得以充分发掘和展示其独特的地域魅力,吸引更多投资与合作,进一步推动了区域旅游经济的一体化进程。

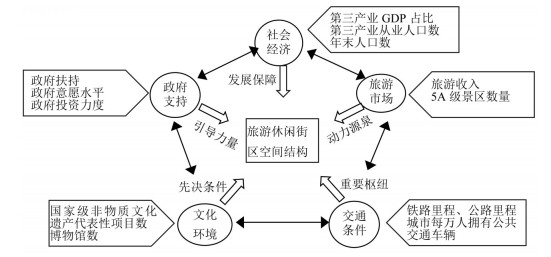

4.4 影响机制分析经过旅游休闲街区单因子作用检测与双因子交互作用分析,得到旅游休闲街区空间格局的影响机制(图 5)。旅游休闲街区的空间布局是多因素综合作用的结果,具体而言,文化环境、社会经济状况、旅游市场需求、政策导向以及交通基础设施共同塑造了这一格局。其中社会经济发展水平决定了建设旅游休闲街区的资金投入以及接待游客的消费力水平,在街区未来的发展中社会经济环境承担着资金流、物质流以及市场秩序等功能,是重要的发展保障;旅游市场是旅游休闲街区发展的动力源泉,市场规模和市场活跃度直接影响着街区的经济繁荣和社会发展,是建设旅游休闲街区的重要选址参考;交通条件则是连接旅游休闲街区与游客的桥梁,优化的交通网络不仅提升了街区的可达性,还直接关联到游客的数量的多少,因此交通条件作为旅游休闲街区建设的重要参考;政府支持作为引导性力量,通过财政补贴、规划引导等手段,为旅游休闲街区的培育与发展指明方向,创造有利的外部环境;文化是旅游休闲街区的内核所在,既是吸引旅游者的核心魅力所在,也是决定街区能否成功建立并保持旅游吸引力的先决条件。

|

图 5 旅游休闲街区空间格局影响机制 Fig.5 The Impact Mechanism of Spatial Patterns on Tourism Leisure Street Blocks |

本文以省级旅游休闲街区为研究样本,采用地理集中指数、不均衡指数和核密度分析等方法对中国城市旅游休闲街区的空间格局进行刻画,并使用地理探测器对旅游休闲街区空间格局分布的影响因素进行深入探讨。主要研究结论如下:

(1)从集散特征角度分析,旅游休闲街区的地理集中指数为G=20.24,此时均匀分布下的地理集中指数为G0= 17.96。G > G0,旅游休闲街区在省域尺度分布较为集中。旅游休闲街区的不均衡指数S=0.295,S值相对较低,这表明每个省份都有一定数量的旅游休闲街区,结合各省份数量进一步分析发现个别省份之间旅游休闲街区数量存在明显差异。

(2)从空间形态角度分析,我国城市旅游休闲街区空间分布在全国尺度下呈现“东密西疏”的空间分布特征,以胡焕庸线为界,东西数量差异明显,在胡焕庸线东侧形成了两个核心聚集区;从三大经济带尺度分析,我国旅游休闲街区整体上“东部最多、中西部次之”分布规律。

(3)从空间分布密度角度分析,中国城市旅游休闲街区整体分布呈现“两主核、一副核、成片状”密度分布格局。“两主核”是指分别为北京天津核心区和河北、河南以及山西交汇处核心区,“一副核”是指上海、江苏核心区,“成片状”是指除核心聚集区外,其他旅游休闲街区呈片状并在空间上围绕省会城市分布。

(4)中国城市旅游休闲街区空间分布格局受到社会经济、旅游市场、文化环境、交通条件和政府支持等因素的综合影响。在进行旅游休闲街区规划布局时,要考虑基础设施和交通便捷性、当地政策、潜在游客量和长期发展能力以及当地特色文化、地域风情等因素。

5.2 相关建议(1)针对中国城市旅游休闲街区“东密西疏”的不均衡格局,管理者应该采取差异化策略以促进旅游业的均衡发展。首要任务是聚焦东部密集区域,着重于现有资源的维护升级与合理扩容,确保服务质量持续提升,同时强化环境承载力管理,践行可持续发展路径。相对地,中西部地区的发展潜力需得到充分挖掘,通过增加初期投资、加强基础设施建设和开展针对性的市场宣传来激发其旅游市场的活力。为了缩小东西部旅游休闲街区的数量差距,并促进区域间的协同发展,政府应鼓励跨区域的资源共享与协同发展,比如促进东部成熟的旅游区与中西部具有潜力的区域形成结对帮扶关系,共享成功的管理经验、市场拓展策略及人力资源,共同提升整个旅游业的综合竞争力和国际影响力。通过这些综合措施,旨在形成全国统一的大市场,促进各区域资源的高效整合和协同发展,从而提升全国旅游市场的整体竞争力。

(2)针对中国城市旅游休闲街区“核心—片状”的空间密度格局,主核区域作为行业标杆,应引领旅游休闲街区的创新发展,如数字化转型、智慧旅游建设等,为副核及周边区域提供示范效应和技术溢出,带动整个行业的产业升级和质量提升。各片状区域可以根据自身的地域文化、自然资源等特点,发展特色旅游产品和服务,避免同质化竞争,促进旅游市场的多元化发展。

(3)综合旅游休闲街区影响机制的研究结果,街区的规划和布局要综合考虑多种因素。第一,基础设施的完善度与交通的便捷性,这些因素直接关系到街区的吸引力和运营效率。以陕西西安的大唐不夜城为例,该街区在五一假期的日访客量曾高达45万人次,这一数据凸显了旅游休闲街区在接待能力上的巨大挑战,同时也说明了强化街区可进入性的极端重要性。第二,政府作用,政策推动在旅游休闲街区发展建设中起到引导作用。以浙江省与广西省为例,清晰展现了政府支持对街区发展的强大助推力。浙江省对成功创建旅游休闲街区的县(市、区),优先配置旅游专项资金,这种财政激励直接促进了街区的硬件升级与项目创新。而广西省则通过将优秀街区纳入名录,从规划立项的优先考虑、品牌宣传的强化、政策优惠的落地,到人员培训的支持,形成一套系统的扶持机制,全方位助力街区提升品质与影响力。第三,市场规模及其发展潜力,这是决定街区能否实现长期可持续发展的关键环节。为了支撑年访客量稳定在50万以上的考核目标,细致全面的市场调研和数据分析显得尤为重要,只有在市场规模大、具备发展潜力的情况下,才能确保旅游休闲街区的长期可持续发展。第四,街区的吸引物,例如景区资源、文化资源等。为了确保旅游休闲街区的长期吸引力与可持续发展,规定其地方文化或创意文化业态的构成比例不得低于40%。这一标准的设定旨在强调文化内涵对于街区发展的重要性。已有的旅游休闲街区,例如海口骑楼建筑历史文化街、重庆贰厂文化创意街区等,以其独特文化氛围和丰富的历史底蕴,成功吸引了大量游客,证明了文化特色在提升街区吸引力与可持续发展中的关键作用。通过深入挖掘旅游休闲街区的地方文化与地域特色,丰富旅游产品的文化内涵,有助于促进文化旅游的深度融合,推动文娱旅游的发展。

| [1] |

中华人民共和国文化和旅游部. LB/T 082-2021, 旅游休闲街区等级划分[S]. 北京: 中国旅游报, 2021. [Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China. LB/T 082-2021, Quality rating of tourism leisure street blocks[S]. Beijing: China Tourism News, 2021.]

|

| [2] |

国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL]. (2021-03-13)[2024-03-02]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm. [The State Council of the People's Republic of China. The outline of the 14th five-year plan for economic and social development and long range objectives through the year 2035 of the People's Republic of China [EB/OL]. (2021-03-13) [2024-03-02]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.]

|

| [3] |

国务院". 十四五"旅游业发展规划[EB/OL]. (2022-01-20)[2024-03-02]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/20/content_5669468.htm. [The State Council of the People's Republic of China. The Tourism Development Plan for the 14th Five-Year Plan Period[EB/OL]. (2022-01-20)[2024-03-02]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/20/content_5669468.htm.]

|

| [4] |

胡瑞, 王成新, 王雨, 等. 县域尺度下山东省"淘宝村"的时空演变特征与影响因素分析[J]. 人文地理, 2024, 39(2): 145-153. [Hu Rui, Wang Chengxin, Wang Yu, et al. Analysis of spatio-temporal evolution characteristics and influence factors of " Taobao village" in Shandong province at the county scale[J]. Human Geography, 2024, 39(2): 145-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.02.015] |

| [5] |

王娟, 丁宣文. 携程旅行网旅游"新零售"空间格局及形成机制——以上海市线下门店为例[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 183-192. [Wang Juan, Ding Xuanwen. Spatial pattern and forming mechanism of new tourism retail in ctrip: A case study of offline stores in Shanghai[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 183-192. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.021] |

| [6] |

杨懿, 廉倩文, 丁玲, 等. 国家级夜间文旅消费集聚区空间分布特征及影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 202-210. [Yang Yi, Lian Qianwen, Ding Ling, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of agglomeration areas of national nighttime cultural tourism consumption[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 202-210.] |

| [7] |

曹开军, 王秘秘. 中国旅游特色小镇空间分布及影响因素[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2023, 53(2): 209-219. [Cao Kaijun, Wang Mimi. Spatial distribution and influencing factors of tourism characteristic towns in China[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2023, 53(2): 209-219.] |

| [8] |

王娟, 赵婕, 封洁洁. 青岛市历史街区街道结构与旅游要素空间分布关联研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2022, 58(6): 61-69. [Wang Juan, Zhao Jie, Feng Jiejie. Study of the spatial relations of street structure and tourism elements distribution in historic district in Qingdao city[J]. Journal of Northwest Normal University (Natural Science), 2022, 58(6): 61-69.] |

| [9] |

许春晓, 郭思莹. 历史文化街区业态的群落特征及共生机制——以长沙太平街历史文化街区为例[J]. 地理研究, 2023, 42(12): 3313-3330. [Xu Chunxiao, Guo Siying. Community characteristics and symbiotic mechanism of historical and cultural blocks: A case study of Taiping district in Changsha city[J]. Geographical Research, 2023, 42(12): 3313-3330.] |

| [10] |

赵美风, 王悦, 汪茉茉, 等. 自媒体传播下商业街区的业态格局与活力演变及其机理——以天津西青区姚村商业街为例[J]. 地理科学进展, 2023, 42(7): 1256-1271. [Zhao Meifeng, Wang Yue, Wang Momo, et al. Evolution of business pattern and vitality of commercial streets and mechanism under the influence of we media communication: A case study of Yaocun commercial street of Xiqing district, Tianjin[J]. Progress in Geography, 2023, 42(7): 1256-1271.] |

| [11] |

陈波, 涂晓晗. 旅游休闲街区消费场景的模式类型与文旅融合策略[J]. 南京社会科学, 2023(8): 134-145, 166. [Chen Bo, Tu Xiaohan. Pattern types and cultural tourism integration strategies of the consumption scenes of tourism leisure street blocks[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2023(8): 134-145, 166.] |

| [12] |

朱鹤, 余文 婷". 游客—居民—经营者"语境下历史街区地方文化重塑效果感知研究——以北京前门历史街区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2023, 39(3): 137-144. [Zhu He, Yu Wenting. Perception of "Tourists-Residents-Business Operators" on reshaping effect of local culture in historic district: A case study of Qianmen district in Beijing[J]. Geography and Geo-Information Science, 2023, 39(3): 137-144.] |

| [13] |

谢涤湘, 吴家权. 基于网络文本分析的历史文化街区游客感知意象研究——以广州恩宁路永庆坊为例[J]. 现代城市研究, 2023(1): 64-71. [Xie Dixiang, Wu Jiaquan. Tourism image in historical streets based on online comments analysis: A case study of Yongqingfang Guangzhou[J]. Modern Urban Research, 2023(1): 64-71.] |

| [14] |

Jiang Y, Hong F. Examining the relationship between customerperceived value of night-time tourism and destination attachment among generation Z tourists in China[J]. Tourism Recreation Research, 2021, 48(2): 220-233. |

| [15] |

黄晶, 邢丹璞, 王文鸽, 等. 历史文化街区属性绩效对游客满意度的非对称影响研究——以天津五大道为例[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(1): 180-189. [Huang Jing, Xing Danpu, Wang Wenge, et al. Examining the asymmetric impact of attribute-level performance of historical districts on tourist satisfaction: A case of Wudadao historical district[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(1): 180-189.] |

| [16] |

吴思琪, 李君轶. 旅游街区日/夜景观对游客情感及行为意向的影响——基于眼动实验分析[J]. 地理与地理信息科学, 2023, 39(5): 66-73. [Wu Siqi, Li Junyi. Influence of day and night landscapes on tourists' emotional experience and behavioral intentions in tourism blocks: Based on eye tracking experiment[J]. Geography and GeoInformation Science, 2023, 39(5): 66-73.] |

| [17] |

范玉强, 陈志钢, 李莎. 历史文化街区游客怀旧情感对游客忠诚的影响——以西安市三学街为例[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(4): 155-164. [Fan Yuqiang, Chen Zhigang, Li Sha. The impact of nostalgia emotion on tourist loyalty in historical and cultural districts: A case study of Xi'an Sanxue street[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2022, 44(4): 155-164.] |

| [18] |

Lu L, Chi C G, Liu Y. Authenticity, involvement, and image: Evaluating tourist experiences at historic districts[J]. Tourism Management, 2015, 50: 85-96. |

| [19] |

吴莞姝, 党煜婷, 钮心毅. 基于手机定位数据的游客步行行为特征及与旅游区功能布局关系研究[J]. 地球信息科学学报, 2024, 26(2): 460-476. [Wu Wanshu, Dang Yuting, Niu Xinyi. Characteristics of tourists' walking behavior and its relationship with the functional layout of tourist areas based on mobile phone positioning data[J]. Journal of Geo-information Science, 2024, 26(2): 460-476.] |

| [20] |

Koohsari M J, Sugiyama T, Mavoa S, et al. Street network measures and adults' walking for transport: Application of space syntax[J]. Health & Place, 2016, 38: 89-95. |

| [21] |

郭云娇, 王嫣然, 罗秋菊. 旅游开发影响下民族社区文化记忆的代际传承——以西安回民街历史文化街区为例[J]. 地理研究, 2021, 40(3): 869-884. [Guo Yunjiao, Wang Yanran, Luo Qiuju. Remembering the past and the present together: Intergenerational cultural memory amidst tourism development in Huimin historical and cultural district[J]. Geographical Research, 2021, 40(3): 869-884.] |

| [22] |

Hu C, Gong C. Creating an ecological historic district: Rethinking a Chinese challenge through the case of Oakland district, Pittsburgh[J]. Procedia Engineering, 2016, 145: 1572-1579. |

| [23] |

方叶林, 陆海云, 黄震方, 等. 中国传统村落时空分布特征与影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(9): 187-196. [Fang Yelin, Lu Haiyun, Huang Zhenfang, et al. Spatiotemporal distribution of Chinese traditional villages and its influencing factors[J]. Economic Geography, 2023, 43(9): 187-196.] |

| [24] |

厉新建, 殷婷婷, 李姗, 等. 中国露营地空间分布及其影响机制[J]. 经济地理, 2023, 43(5): 205-218. [Li Xinjian, Yin Tingting, Li Shan, et al. Spatial distribution and influencing mechanism of campsites in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(5): 205-218.] |

| [25] |

邹秋雨, 孙建伟, 杨丹丽, 等. 中国典型村落空间分布特征及影响因素——基于4种村落的考察[J]. 地理科学, 2023, 43(4): 638-648. [Zou Qiuyu, Sun Jianwei, Yang Danli, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of typical Chinese villages: Based on the investigation of four types villages[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(4): 638-648.] |

| [26] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [27] |

李媛, 邹永广, 杨勇, 等. 夜间文旅消费聚集区综合活力评价及其影响因素研究——以长三角城市群为例[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 182-191. [Li Yuan, Zou Yongguang, Yang Yong, et al. Vitality evaluation of nighttime cultural tourism consumer areas and their influencing factors: Yangtze River delta urban agglomeration[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 182-191. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.020] |

| [28] |

周霖, 唐承财, 周成, 等. 国家级夜间文化和旅游消费集聚区空间结构特征与驱动机制[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(1): 171-179. [Zhou Lin, Tang Chengcai, Zhou Cheng, et al. Spatial structure and driving mechanism of national night cultural and tourism consumption clusters[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(1): 171-179.] |

| [29] |

唐宇, 薛东前, 宋永永, 等. 中国夜间文旅消费集聚区空间格局及影响机理[J]. 干旱区地理, 2024, 47(3): 485-495. [Tang Yu, Xue Dongqian, Song Yongyong, et al. Spatial pattern and influence mechanism of night-time cultural tourism consumption agglomeration areas in China[J]. Arid Land Geography, 2024, 47(3): 485-495.] |

| [30] |

李伯华, 尹莎, 刘沛林, 等. 湖南省传统村落空间分布特征及影响因素分析[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 189-194. [Li Bohua, Yin Sha, Liu Peilin, et al. Spatial distribution of traditional villages and the influencing factors in Hunan province[J]. Economic Geography, 2015, 35(2): 189-194.] |

| [31] |

黄婷, 李冬花, 蒋伟峰, 等. 长江中游城市群乡村旅游空间分布特征及影响因素——以乡村旅游重点村为例[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(12): 2466-2477. [Huang Ting, Li Donghua, Jiang Weifeng, et al. Spatial distribution and influencing factors of key villages of rural tourism in urban agglomeration in middle reaches of Yangtze River[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(12): 2466-2477.] |

| [32] |

田磊, 刘亚彤, 吕丹, 等. 黄河流域传统村落与A级景区空间组合格局及互动作用[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(7): 182-191. [Tian Lei, Liu Yatong, Lv Dan, et al. Spatial combination pattern and interaction between traditional villages and A-class scenic spots in the Yellow River basin[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(7): 182-191.] |

| [33] |

刘竞. 中国地理标志农产品结构特征及影响因素分析[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(7): 79-86. [Liu Jing. Structural characteristics of geographical indication agricultural products in China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(7): 79-86.] |

| [34] |

陈宇, 岳游松. 中国体育旅游景区效率时空格局与影响因素[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(3): 152-160. [Chen Yu, Yue Yousong. Spatialtemporal pattern of the efficiency of sports tourism scenic spots in China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(3): 152-160.] |