党的二十大报告指出,“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”,为新征程提升文化和旅游融合的质量和成效指明了基本道路和价值航向。官方统计数据披露,2021年文化及相关产业和旅游产业(简称“文旅产业”)在国民生产总值占比分别为4.56%、3.96%,现已成为推动国民经济提质增效、行稳致远的动力引擎[1]。伴随着大数据、云计算、物联网等数字技术广泛应用,数实融合、城乡融合与文旅融合交织叠加,纵深推动着文旅领域供给侧结构性改革,进一步倒逼文旅产业融合化发展和数字化转型[2]。然而,现阶段我国文旅产业融合面临融合效率不高、数字赋能文旅融合强度不足、文旅产业生产力释放不畅等挑战,制约了数字经济助推文旅产业融合发展水平、质量和成效。在大力培育文旅新质生产力战略导向下,厘清数字经济与文旅产业融合效率的内在关系及作用机制,对提升数字经济赋能文旅产业融合成效,全面拓展数字文旅产业发展空间大有裨益。

放眼国际,文旅融合研究发轫于20世纪80年代兴起的文化旅游研究[3],Moulin C认为文化遗产吸引不同类型的旅游者,有助于社区旅游业的发展[4]。近年国外学者关于“文旅融合”研究内容大致划分如下:①文化遗产与旅游融合的作用关系[5, 6];②文化与旅游融合型产品和服务,包括文化创意旅游[7]、音乐旅游[8]、节事活动[9]等形式;③文化与旅游融合的影响,如关注地方文化[10]、流行文化[11]对旅游目的地的影响。立足国内,诸多学者顺应“文旅融合”战略导向,更多基于产业经济学视角,关注文旅产业融合的发展模式[12]、发展路径[13]、动力机制[14]以及成效评估[15]等方面。数字经济时代呼啸而来,底层驱动着文旅产业结构的优化调整和文旅产业融合效率的整体提升[16]。当前,数字经济对文旅产业融合影响的相关研究存在如下两种视角:①数字经济赋能文旅产业融合的逻辑机理及其提升路径。该视角基于产业演化、产业融合以及系统动力学等理论,对数字经济赋能文旅产业融合机理进行学理探析。如黄震方等提出“技术嵌入—文旅交融—产业变革—融合共生”的数字赋能文旅产业融合的演进过程[16];郭新茹等从重塑文旅产业价值链、变革文旅产业运营模式、提升文旅资源利用效率和引领产业转型双向互动升级等方面论述数字技术对文旅产业融合的赋能价值[17]。②数字经济赋能文旅产业融合的影响机制与传导效应。基于索洛增长模型、产业融合理论等理论视角,构建计量模型实证检验数字经济对文旅产业融合的作用方向、作用强度以及作用路径。如刘英基等检验了数字经济通过组织、技术和产品创新三种渠道的赋能效应[18];杨利等验证了数字经济赋能文旅产业融合的双重门槛效应以及产业结构优化和科技创新的中介效应[19]。上述研究为明晰数字经济对文旅产业融合的作用机理提供了深厚学术滋养,但多基于文旅产业融合水平层面,也鲜少对其空间溢出效应及非线性关系的揭示,难以刻画数字经济对文旅融合成效的作用机制和影响程度。

本文拟作出边际贡献如下:①基于要素投入产出理论并纳入非期望产出要素,综合构建文旅产业融合效率评估体系,以提升实证测度的精准度和符实性;②从空间视角解构数字经济赋能文旅产业融合效率的作用机理,并利用空间计量模型与中介效应模型工具加以验证,为数字时代推动旅游业高质量发展、着力完善旅游业现代化体系提供理论指引和实践参考。

1 理论分析与研究假设 1.1 数字经济赋能文旅产业融合效率的本地效应数字技术加速文旅产业资源、技术、劳动力等生产要素融合、重组与变革,以实现文旅优势互补、资源共享、价值共创[16]。要素投入上:①文旅产业资源方面。人工智能、大数据、云计算等技术打破了传统文旅资源观、产品观和市场观,拓展了传统文旅产业边界和要素范畴,大幅提升了文旅资源整合能力和市场配置效率。②文旅产业技术方面。凭借数字技术的高渗透率、高集成性、高普及性等天然优势,突破文旅两大产业间的技术扩散和经济合作壁垒,持续夯实数字文旅新场景、新模式、新业态衍生的数字底座。③文旅产业劳动力方面。文旅产业数字化变革催生新型人才培育模式,既有效吸纳了文化创意、软件设计、运营管理等相关行业人员,又广泛培育了更具创新性、复合型、高素质文旅人才,直接或间接创造了更多就业岗位和创业机会[17]。

产出效应上:①文旅产业市场方面。数字技术有助于畅通文旅产业数据共享模式,加速文旅企业联合营销和整体推广,更好实现技术互补、价值共创、市场共享。②文旅产业碳排放方面。一方面,数字技术在云旅游、云博览、云购物、云音乐等新型数字文旅体验中突破时空阻隔,大幅降低因旅游交通、住宿、餐饮等活动产生的碳排放量,显著提升文旅产业生产消费过程的资源利用效率,这与杨刚强等[20]研究结论高度契合;另一方面,数字技术通过加快绿色科技创新与推广应用,协同推进景区、酒店、博物馆等文旅细分行业降碳、减污、扩绿、增长,直接或间接减少文旅产业总碳排放量。

值得说明的是,数字经济的网络效应并未颠覆边际报酬递减规律,当数字经济发展到一定程度时,文旅产业内部竞争加剧,而此时数字技术创新成本将会更高,对文旅产业融合效率的赋能效应将逐步削弱甚至产生负面作用。因此,本文提出以下假设:

假设1:数字经济赋能本地文旅产业融合效率具有非线性特征。

1.2 数字经济赋能文旅产业融合效率的空间溢出效应根据新经济地理学理论,生产要素优势区域在规模经济和范围经济的作用下存在规模报酬递增,从而形成自我强化的正反馈,加速要素向优势区域流动;当各种生产要素发展到一定阶段或受外部干预,开始向劣势区域流动,因此区域经济增长的溢出效应表现出两面性—正向溢出和负向溢出[21]。“索洛生产率悖论”表明数字经济也应存在空间溢出效应的两面性,即扩散效应(或辐射效应)和极化效应(或虹吸效应)[22]。①扩散效应。数字技术有助于突破空间距离、信息壁垒以及行政边界限制,促进文旅产业资本、技术、劳动力和数据等生产要素有序配比与跨区域流动,进而增强文旅产业区域分工、关联互动与跨界合作,促进区域协作以发挥各自比较优势,有效提升邻域融合效率。②极化效应。数字经济的传播速度快、边际成本低、创新性强等特征吸引大量优质文旅生产要素向优势区域集中,加剧邻地文旅产业资源竞争和要素汇聚,而劣势区域无法吸引优质生产要素,本地生产要素也会进一步流向优势区域。该过程在循环累积因果关系中进一步导致“强者恒强,弱者恒弱”的“马太效应”,文旅产业融合高效率区效率更高,而低效率区效率提升困难。由此本文提出以下假设:

假设2:数字经济赋能文旅产业融合效率具有空间溢出效应。

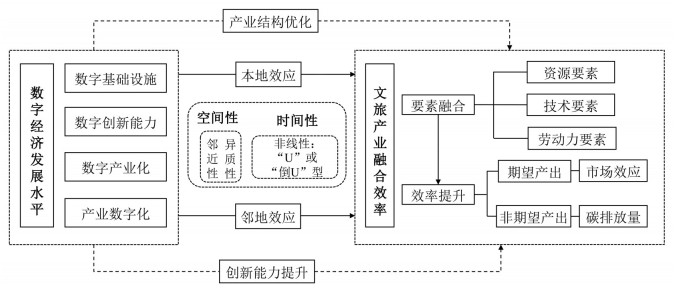

1.3 数字经济赋能文旅产业融合效率的传导机制① 数字经济通过产业结构优化赋能文旅产业融合效率。文旅产业数字化缓和了因资源错配导致的区域文旅产业结构性失衡矛盾,如利用数字技术生产新的文化IP繁荣文旅资源非优区旅游市场,或通过数字技术促进文旅资源富集区文旅产业创新和动能转化,从而达到地区文旅资源与市场效应的适配与协调。同时,数字经济有助于文旅产业结构的再平衡,通过数字技术推动文旅资源转化创新模式,促进文旅产业链与创新链融合,助推文旅产业结构升级和动态平衡,不断解放和发展文旅生产力。②数字经济通过创新能力提升赋能文旅产业融合效率。文旅产业数字化颠覆了以往的单一发展模式,催生文旅平台经济与共享经济,推动文旅产业创新主体与创新过程多元化、集成化、网络化,构建完整的文旅产业创新链。此外,数据要素在产业创新中发挥纽带性作用,并通过数据集成平台和数据共享机制,更为全面地掌握文旅产品需求和市场变化走势,及时精准满足文旅消费市场最新需求,正向引导文旅产品创新、模式创新和业态创新。影响机理如图 1所示。综上本文提出如下假设:

|

图 1 数字经济赋能文旅产业融合效率的影响机理 Fig.1 The Influence Mechanism of Digital Economy Enabling the Efficiency of Cultural and Tourism Industry Integration |

假设3:数字经济能够通过产业结构优化和创新能力提升赋能文旅产业融合效率。

2 研究方法与变量选择 2.1 研究方法 2.1.1 耦合协调度模型耦合协调度模型作为衡量两个及以上系统协调发展和相互交融水平的重要工具,广泛应用于经济、社会、生态、环境等诸多领域,在文旅融合研究中亦有显著成效[23]。以耦合协调度模型测度文旅产业各分维度融合指数,计算公式如下:

| $ \begin{equation*} D=\left[\left[\frac{\prod\nolimits_{i=1}^{n} U_{i}}{\left(\frac{1}{n} \sum\nolimits_{i=1}^{n} U_{i}\right)^{n}}\right]^{\frac{1}{n}} \times \sum\nolimits_{i=1}^{n} \alpha_{i} U_{i}\right]^{\frac{1}{2}} \end{equation*} $ | (1) |

式中:D为文旅产业各分维度耦合协调值,D值越大说明二者融合程度愈高。n为系统数,取n=2;Ui为产业i发展水平;αi为权重,考虑文化与旅游产业同等重要,均取0.5[24]。

2.1.2 非期望产出的Super-SBM模型在“双碳”目标约束下,文旅产业融合效率的提升需考虑绿色生产方式,即用更少投入得到更多期望产出,减少非期望产出。Tone等[25]提出的Super-SBM模型解决了传统DEA模型的松弛变量问题,亦可进一步对有效DMU进行比较和排序。假设有n个决策单元,每个决策单元都包含三个要素:投入、期望产出和非期望产出,分别由(X, Y, Z)三个向量表示,使用带有非期望产出的SBM模型评估DMU(x0, y0, z0)具体公式如下:

| $ \begin{array}{l} \rho = \min \frac{{1 - \frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^m {\frac{{s_i^x}}{{{x_{i0}}}}} }}{{1 + \frac{1}{{{s_1} + {s_2}}}\left( {\sum\limits_{r = 1}^s {\frac{{s_k^y}}{{{y_{k0}}}}} + \sum\limits_{l = 1}^s {\frac{{s_l^z}}{{{z_{i0}}}}} } \right)}}\\ s.t.\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{x_{i0}} = \sum\nolimits_{j = 1}^n {{x_j}} {\lambda _j} + s_i^x,\forall i};\\ {{y_{k0}} = \sum\nolimits_{j = 1}^n {{y_j}} {\lambda _j} + s_k^y,\forall k};\\ {{z_{l0}} = \sum\nolimits_{j = 1}^n {{z_j}} {\lambda _j} + s_l^z,\forall l};\\ {s_i^x≥0,s_k^y≥0,s_l^z≥0,\forall i,j,k,l} \end{array}} \right. \end{array} $ | (2) |

式中:ρ表示文旅产业融合效率值;m为投入指标数量;s为产出指标数量;x为投入要素;y为期望产出要素,z为非期望产出要素;i、k、l分别为投入、期望产出和非期望产出的决策单元;n为决策单元数量;six为投入的松弛变量;sky为期望产出的松弛变量,slz为非期望产出的松弛变量;λj为权重向量;xi0为决策单元x0的第i个投入要素;yk0为决策单元y0的第k个期望产出要素,zl0为决策单元z0的第l个非期望产出要素。

2.1.3 空间自相关分析Moran's I指数反映的是空间邻接或空间邻近区域单元属性值的相似程度,利用全局Moran's I指数分析数字经济发展水平与文旅产业融合效率的空间集聚状况。计算公式如下:

| $ \begin{equation*} I=\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{n} \sum\nolimits_{j=1}^{n} w_{i j}\left(x_{i}-\bar{x}\right)\left(x_{j}-\bar{x}\right)}{S^{2} \sum\nolimits_{i=1}^{n} \sum\nolimits_{j=1}^{n} w_{i j}} \end{equation*} $ | (3) |

式中:xi表示i省份的数字经济发展水平或文旅产业融合效率,n为省份数量,Wij为空间权重矩阵,采用经济地理距离矩阵反映变量的空间结构关系。

2.1.4 空间面板计量模型空间面板计量模型能够综合考虑变量的时空效应和空间信息,分为空间面板误差模型(SPEM)、空间面板滞后模型(SPLM)和空间面板杜宾模型(SPDM)3种类型[26]。采用空间面板计量模型探索数字经济对文旅产业融合效率的空间溢出效应,为进一步探明该空间溢出效应的非线性关系,在空间面板计量模型中加入数字经济发展水平的二次项:

| $ \begin{aligned} & C T I_{i t}=\alpha_0+\rho_1 \sum\limits_{j=1}^n W_{i j} C T I_{j t}+\alpha_1 D E_{i t}+\varphi_1 \sum\limits_{j=1}^n W_{i j} D E_{i t}+\alpha_2 D E^2+ \\ & \sigma_1 \sum\nolimits_{j=1}^n W_{i j} D E_{j t}^2+\alpha_3 C O N_{i t}+\theta_1 \sum\nolimits_{j=1}^n W_{i j} C O N_{j t}+\mu_i+\delta_t+\varepsilon_{i t} \end{aligned} $ | (4) |

式中:CTIit表示t时期i省区的文旅产业融合效率;DEit为t时期i省区数字经济发展水平;Wij为空间权重矩阵,分别采用地理邻接矩阵(W1)与经济地理距离矩阵(W2);WijCTIjt、WijDEjt、WijDEjt2和WijCONjt分别为文旅产业融合效率、数字经济发展水平的一、二次项以及控制变量的空间滞后;ρ1、φ1、σ1、θ1为空间滞后系数;α0为常数项,α1、α2和α3分别为数字经济发展水平的一、二次项及控制变量的回归系数;μi和δt分别为空间效应与时间效应;εit为误差项。

2.1.5 空间中介效应模型为进一步明晰数字经济赋能文旅产业融合效率的作用机制,在空间计量模型基础上,选择中介变量构建空间中介效应模型[27]:

| $ \begin{gather*} M_{i t}=\beta_{0}+\rho_{2} \sum\nolimits_{j=1}^{n} W_{i j} M_{j t}+\beta_{1} D E_{i t}+\varphi_{2} \sum\nolimits_{j=1}^{n} W_{i j} D E_{j t}+ \\ \beta_{2} C O N_{i t}+\theta_{2} \sum\nolimits_{j=1}^{n} W_{i j} C O N_{j t}+\mu_{i}+\delta_{t}+\varepsilon_{i t} \end{gather*} $ | (5) |

| $ \begin{array}{c} CT{I_{it}} = {\mathit{γ} _0} + {\rho _3}\sum\nolimits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} CT{I_{jt}} + {\mathit{γ} _1}CT{I_{it}} + {\rho _3}\sum\nolimits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} D{E_{jt}} + {\mathit{γ} _2}D{E_{it}} + \\ {\varphi _3}\sum\nolimits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} {M_{jt}} + {\mathit{γ} _3}{M_{it}} + {\theta _3}\sum\nolimits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} {{\mathop{\rm CON}\nolimits} _{jt}} + {\mathit{γ} _4}{{\mathop{\rm CON}\nolimits} _{it}} + \\ {\mu _i} + {\delta _t} + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (6) |

其中,Mit为中介变量,分别为产业结构(IND)和创新能力(INN)。通过式(5)分别检验数字经济对产业结构和创新能力的影响,通过式(6)分析数字经济和中介变量对文旅产业融合效率的共同影响。

2.2 变量选取 2.2.1 被解释变量:文旅产业融合效率充分结合文旅产业融合效率概念内涵,参考王兆峰[24]、吴丽[23]、刘英基[18]等学者的研究思路,采用耦合协调度模型测度文旅产业各维度耦合协调值,将所得耦合协调值作为文旅产业要素融合指数代入非期望Super-SBM模型,以文旅资源融合指数、文旅技术融合指数以及文旅劳动力融合指数作为投入指标,文旅市场融合指数作为期望产出指标,文旅产业碳排放量作为非期望产出指标,计算出文旅产业融合效率值(表 1)。

| 表 1 文旅产业融合效率测度的指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Cultural and Tourism Industry Integration Efficiency |

基于数字经济的基本特征,借鉴王小波[28]、杨利[19]的研究,综合构建囊括数字基础设施、数字创新能力、数字产业化和产业数字化4个维度的数字经济发展水平(DE)的评价体系(表 2)。指标权重采用熵值法测算,得分采用综合指数法。

| 表 2 数字经济发展水平测度的指标体系 Tab.2 Evaluation Index System of the Development Level of Digital Economy |

(1)中介变量。产业结构(IND)和创新能力(INN),参考田洪刚[29]、金浩[30]的研究,分别采用第三产业与第二产业产值之比和国内发明专利申请受理量的对数表示。

(2)控制变量。为降低遗漏变量产生的估计偏误,提高模型的科学性和准确性,借鉴张英浩[31]、苏振[32]等的研究,加入如下控制变量:①经济发展水平(GDP):采用人均地区生产总值的对数表征;②政府支持水平(GOV):采用财政支出与GDP之比表征;③对外开放水平(FDI):外商直接投资额(以当年汇率换算成人民币)与GDP的比值;④城镇化水平(URB):采用城市人口比重表征;⑤环境规制(ENV):采用工业污染治理完成投资额与工业增加值之比表征。

2.3 数据来源囿于2012年之前数字经济业态尚待成熟,多项核心统计数据缺失,本文选取2012—2021年全国30个省份(不包含港澳台和西藏)为研究样本。数字经济发展水平相关数据源于历年《中国统计年鉴》,数字普惠金融指数[33]来自《北京大学数字普惠金融指数报告》。文旅产业融合效率的相关数据来源于《中国统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》(2013—2018年)《中国文化文物和旅游统计年鉴》(2018—2021年)《中国文化文物统计年鉴》(2013—2022年)《中国文化及相关产业统计年鉴》及各省市统计年鉴与国民经济和社会发展统计公报。

其中,文化业R&D经费用规模以上文化业制造企业R&D经费表示;旅游R&D经费与旅游固定资产投资分别按旅游收入比重与R&D经费与固定资产投资的乘积获得[34, 35];旅游业专利数据检索于“innojoy专利搜索引擎”,以“旅游”为关键词,对2012—2021年中国旅游产业的专利信息进行检索,然后根据授权时间及申请主体所在地分别确定每项专利所属年份及所属省份;文旅产业碳排放量来源于中国碳核算数据库(CEADs),计算方法参考王凯等[36]的研究,自下而上加总计算包括文教体、旅游交通、住宿的碳排放量,缺失值采用插值法补充完整。为消除价格波动影响,所有价格型数据均以2012年为基期进行平减处理。变量描述性统计结果如表 3所示,VIF=3.98<10,故不存在多重共线性问题。为进一步分析数字经济发展水平对文旅产业融合效率影响的空间异质性,基于地理区位,将样本划分为东部、中部、西部及东北四大区域①。

| 表 3 变量描述性统计 Tab.3 Variable Descriptive Statistics |

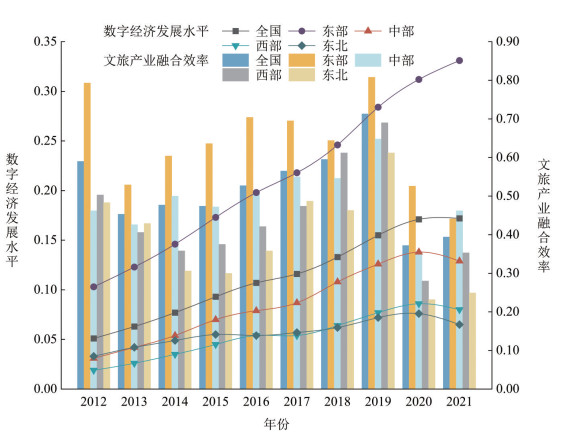

时间变化上(图 2),2012—2021年中国数字经济发展水平均值从0.051攀升至0.172,增幅达237%,数字经济发展总体呈稳健抬升态势。其中,东部地区因地理位置优越,发展水平较高,数字经济发展水平与增速均显著高于全国均值;中部地区数字经济发展水平低于全国平均水平,但变化趋势基本与全国平均水平保持一致;西部地区数字基础薄弱,保持缓慢增长态势;东北地区与西部地区差距逐渐缩小,2018年后低于西部地区,与东、中部地区的差距逐步增大,由于面临产业结构转型升级的阵痛,数字经济发展水平呈波动变化趋势。总体而言,中国数字经济发展水平呈现“东部>中部>西部>东北”的特征。

|

图 2 2012—2021年中国数字经济发展水平与文旅产业融合效率时间变化趋势 Fig.2 Time Change Trend of Digital Economy Development Level and Cultural and Tourism Industry Integration Efficiency in China from 2012 to 2021 |

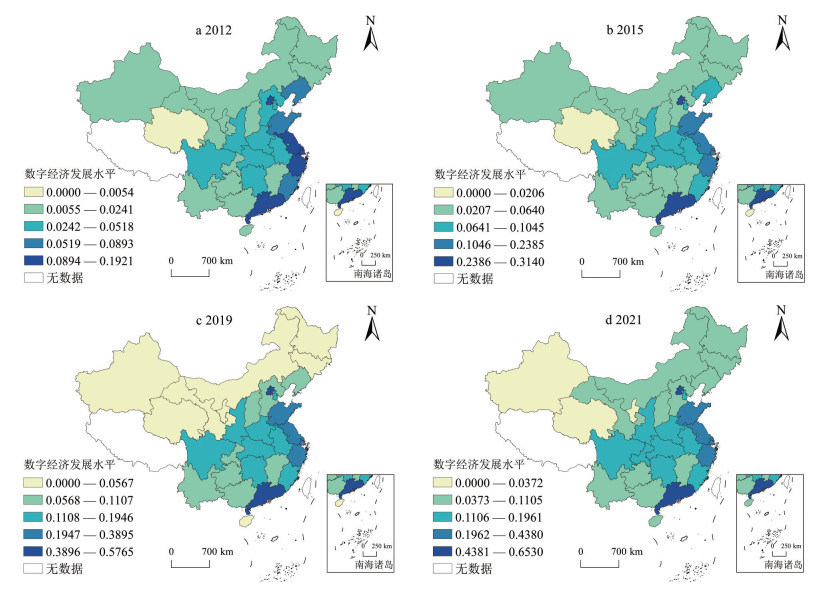

全局自相关检验结果表明中国数字经济发展水平呈现显著且稳定的空间集聚特征(表 4),表现出“东南高、西北低,中部均衡”的空间分布格局(图 3)。广东、北京、上海三省市数字经济发展水平位列全国前三,成为中国数字经济发展的极核。而地处西部的宁夏、甘肃、青海、内蒙古、新疆等省区受限于经济发展水平低下、基础设施建设滞后和创新人才储备不足等因素,数字经济发展水平相较沿海省份有较大差距。同时值得注意的是,数字经济发展水平的Moran's I指数呈逐年稳定下降态势,表明数字经济发展水平的空间相关性逐渐减弱,随着我国区域协调发展战略和数字中国建设的深入推进,区域间“数字鸿沟”正逐步弥合。

| 表 4 数字经济发展水平与文旅产业融合效率全局自相关检验 Tab.4 The Test of Spatial Correction of DE and CTI |

| 表 5 空间计量模型检验结果 Tab.5 Spstial Econometric Model Test Results |

| 表 6 空间面板计量估计结果 Tab.6 Spatial Panel Metrology Estimation Results |

| 表 7 空间效应分解结果 Tab.7 Decomposition Result of Spatial Effect |

| 表 8 空间异质性分析结果 Tab.8 Results of Heterogeneity Analysis |

| 表 9 空间中介效应检验结果 Tab.9 Results of Spatial Mediation Effect Test |

|

图 3 2012—2021年中国数字经济发展水平空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Digital Economy Development Level from 2012 to 2021 in China 底图来源:该图基于国家自然资源部标准地图服务系统下载的审图号GS(2023)2767的标准地图(比例尺为1:7000000)制作,底图无修改。下同。 |

时序演变上(图 2),2012—2021年中国文旅产业融合效率总体呈先降后升再降的“倒S”型震荡变化过程,但各个区域升降的时间节点有所不同。东部与中部地区在2013年降至低点后呈上升趋势,而西部与东北地区则分别于2014年和2015年到达波谷,可能的原因是各区域对于产业结构调整的反应滞后程度不同。东部地区文旅产业融合效率在2013年降至波谷后,由于经济活力较强,数字经济发展水平较高,较快适应产业结构转型升级,文旅产业融合效率逐渐回升。相较而言,西部和东北地区则需要更长时间适应产业结构调整过程,因此回升时间较为滞后。2019—2021年我国文旅产业受新冠疫情冲击,前期投入较大但市场效益不足,文旅产业融合效率迅速下降。

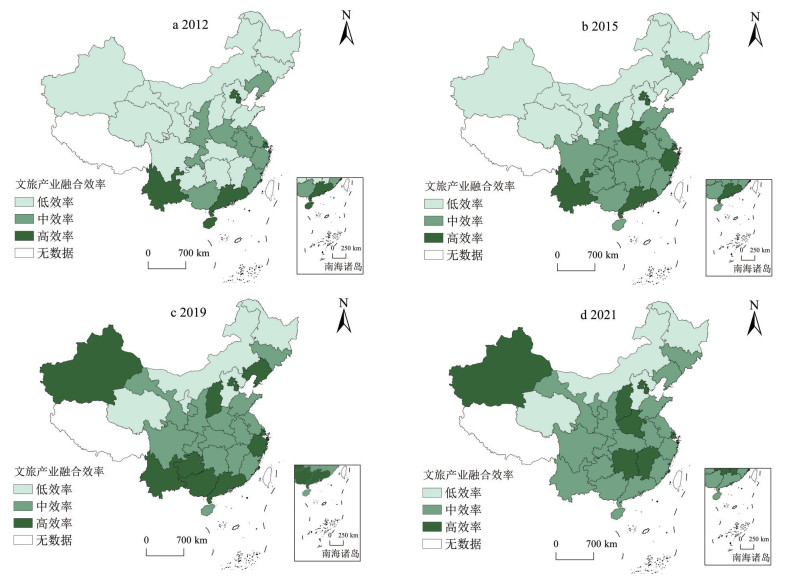

空间演化上,文旅产业融合效率呈现“东南高,西北低”的空间分异特征。随时间的推移,Moran's I值总体呈下降趋势,表明文旅产业融合效率区域间差距趋向缩小(表 4)。运用自然断点法划分低效率、中效率和高效率三个等级,通过对比2012、2015、2019和2021年中国文旅产业融合效率的空间分布与演变情况(图 4)发现,全国文旅产业融合效率整体上呈现“低效率区逐渐缩小,中效率区保持主流,高效率区相对变动,区域差距趋向敛缩”。具体而言,高效率省份由2012年的北京、天津、上海、广东、海南和云南演化为2021年的北京、天津、上海、山西、河南、湖南、江西和新疆,中西部高效率分布地区有所增加。

|

图 4 2012—2021年中国文旅产业融合效率空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Cultural and Tourism Industry Integration Efficiency from 2012 to 2021 in China |

上述全局空间自相关检验表明数字经济发展水平与文旅产业融合效率均存在显著的空间自相关性,为进一步揭示其空间关系,进行空间计量模型检验,以选择合适的空间计量模型展开后续研究。结果如表 5所示:Moran's I与LM检验结果表明空间面板杜宾模型(SPDM)优于空间面板误差模型(SPEM)与空间面板滞后模型(SPLM),Hausman与LR检验结果表明应使用时空双固定效应,Wald检验结果证实了SPDM的适配性,该模型不会退化为SPEM与SPLM。综上,选择空间面板杜宾时空双固定模型探究数字经济对文旅产业融合效率的空间效应。

两大空间权重矩阵下的回归结果如表 6所示,数字经济对文旅产业融合效率的影响系数均显著为正,但经济地理距离矩阵的拟合效果更好且影响系数更显著,表明经济地理距离矩阵更契合我国地区经济发展现状。数字经济发展水平二次项系数在两个空间权重矩阵中均在1%水平下显著为负,表明数字经济对文旅产业融合效率的影响存在“倒U”型的非线性关系,假设1成立。基于经济地理距离矩阵模型估计结果计算出数字经济发展水平的拐点值为0.383,当数字经济发展水平低于0.383时,对文旅产业融合效率的影响处于“倒U”型曲线左侧,即数字经济促进文旅产业融合效率的提升,而当数字经济发展水平高于0.383时,则表现出对文旅产业融合效率的抑制作用。可能的原因是,边际报酬递减规律下数字技术应用的边际产出开始下降,加之数字技术创新应用的高投入成本,而数字经济发展水平低值区凭借数字技术的开放性与共享性通过对高值区的模仿实现技术跃迁,此时数字经济发展的涓滴效应显现,弱化了高值区的相对优势。

数字经济发展水平空间滞后项在两个空间权重矩阵下均为负数,且在5%水平下显著,而数字经济发展水平二次项空间滞后系数在5%水平下显著为正,表明数字经济发展对相邻地区文旅产业融合效率具有显著影响,呈“U”型非线性特征,与其本地效应正好相反,假设2成立。究其原因,数字经济发展高值区借助数字网络效应降低文旅产业要素投入成本,通过平台经济吸引大量潜在文化受众和旅游者,有效整合文旅企业各生产要素并释放其市场效应,产生的数字经济发展势差通过因果循环累积进一步引发文旅产业融合效率的极化效应,从而抑制邻地文旅产业融合效率的提升。

4.2 空间效应分解借助偏微分法[26]分解出数字经济对文旅产业融合效率影响的直接效应、间接效应与总效应(表 7)。直接效应方面,数字经济发展水平系数在两大矩阵下均显著为正,二次项系数显著为负,表明适度的数字经济发展有助于文旅产业融合效率提升,但数字经济高度发展则可能抑制文旅产业融合效率。间接效应方面,数字经济发展水平系数在两大矩阵下显著为负,二次项系数显著为正,表明数字经济发展初期表现出对相邻地区文旅产业融合效率的负向溢出——极化效应,但随着数字经济发展水平进一步提高,则表现为正向溢出——扩散效应。

控制变量方面,经济发展水平的直接效应在两个权重矩阵下均不显著,但间接效应均显著为正,表明经济发展水平对邻地文旅产业融合效率具有显著正向溢出效应,可能的原因是经济发达地区的高文旅消费需求更倾向于流向邻近地区,成为邻地潜在目标市场,表现为对邻地文旅产业融合效率的正向溢出;政府支持水平的直接效应在两个权重矩阵下均显著为正,但其间接效应并不显著,政府对文旅产业的支持体现在增加对文旅产业的财政投入规模和结构的宏观调控,但对相邻地区的溢出并不明显,可能是由于不同地区对文旅产业的重视程度不同,且这种空间溢出存在行政边界壁垒;对外开放水平的直接效应在两个权重矩阵下均显著为正,说明对外开放水平提升对提高本地和邻地文旅产业融合效率均有促进作用,可能的原因是对外开放水平提高有助于各类优质文旅生产要素流动并增强知识和技术溢出强度;环境规制的直接效应在两个权重矩阵下均不显著,但间接效应显著为正,表明环境质量的改善对本地文旅产业融合效率提升影响并不显著,但有助于邻地文旅产业融合效率的提升,可能是本地环境质量改善需要大量投入成本,而邻地由于环境质量改善的正外部性而获益。

4.3 稳健性检验由于核心解释变量与被解释变量之间可能存在互为因果的内生性问题,且数字经济对文旅产业发展或存在滞后效应。为确保研究结论的可靠性,借鉴苏杭等[37]的做法,从以下3方面进行稳健性检验:①将数字经济发展水平进行滞后一期处理;②采用信息化水平(INF)作为数字经济发展水平(DE)的代理变量进行模型估计;③将本文变量进行1%缩尾处理。不同稳健性检验表明数字经济对文旅产业融合效率的影响均保持较好的稳健性。

4.4 空间异质性分析为科学、合理探明数字经济对文旅产业融合效率影响的空间差异,采用如下方式进行空间异质性分析:①采用邮电业务总量占GDP的比重表征地区信息化水平,以信息化水平的中位数将样本划分为高信息化地区和低信息化地区;②以市场化水平中位数划分为高市场化地区和低市场化地区。空间杜宾模型分析结果已证明数字经济对文旅产业融合效率的空间溢出效应存在非线性关系,因此在空间异质性检验中只代入数字经济发展水平一次项以验证其空间溢出效应的阶段性特征(表 8)。

数字经济对文旅产业融合效率的影响在不同区域表现出显著差异。具体而言,本地效应方面,高信息化和高市场化地区数字经济对文旅产业融合效率的赋能效应更明显。高信息化地区数字经济发展成熟度较高,文旅产业数字化基础条件良好,文旅产业的网络关联效应更显著;高市场化地区文旅产业各类生产要素的流动性更强,有助于打破文化和旅游产业间的融合壁垒,为提升文旅产业融合效率提供优越环境。邻地效应方面,高信息化和高市场化地区数字经济对文旅产业融合效率的空间溢出效应更强。

4.5 传导机制检验为明晰数字经济赋能文旅产业融合效率的传导机制,在空间面板杜宾模型基础上引入中介变量,利用式(5)和式(6)进行中介效应检验,具体回归结果见表 9。主效应上,数字经济对产业结构和创新能力均有显著正向影响,与空间杜宾基准模型相比,数字经济的影响系数均有所下降,表明该中介效应存在。空间效应分解方面,产业结构与创新能力的直接效应和间接效应均显著为正,表明对邻近区域存在空间溢出效应。具体而言,一方面数字化技术对文旅产业进行赋能,缓解了因文旅资源空间分布不均而造成的文旅产业结构失衡,同时改造文旅产业链与价值链,推动文旅产业在更广范围、更深层次、更高水平上融合;另一方面,数字技术有助于文旅产业产品创新、模式创新与业态创新,实现文旅要素、产品供给与需求精准衔接,有效提升资源配置效率。中介效应不仅在本地文旅产业产生影响,而且通过与邻地产业协同与价值共享,对邻地文旅产业融合效率产生溢出效应。

5 结论与讨论 5.1 结论本文依次构建数字经济发展水平和文旅产业融合效率的指标体系,继而运用熵值法和非期望产出Super-SBM模型分别测度中国各省域数字经济发展水平与文旅产业融合效率,实证检验了数字经济赋能文旅产业融合效率的空间溢出效应及其传导机制。主要结论如下:

(1)数字经济发展水平总体呈稳健抬升的趋势,但2019年后增速有所放缓。不同区域的增长速度有所不同,整体呈现“东部>中部>西部>东北”的增长格局;空间集聚演化上,数字经济发展水平呈现显著且稳定的空间集聚特征,表现出“东南高、西北低,中部均衡”的空间分布格局。

(2)文旅产业融合效率总体上呈先降后升再降的“倒S”型变化趋势,但各区域升降的时间节点有所不同;空间上整体表现出“低效率区逐渐缩小,中效率区保持主流,高效率区相对变动,区域差距趋向敛缩”的变化过程,呈“东南高,西北低”的空间分异特征。

(3)空间杜宾模型结果表明数字经济对文旅产业融合效率影响的本地效应呈“倒U”型,而其空间溢出效应呈现“U”型的非线性关系,在数字经济发展初期表现为极化效应,随着时间推移出现扩散效应。中介效应检验结果表明数字经济通过产业结构优化和创新能力提升赋能文旅产业融合效率。

5.2 讨论(1)弥合“数字鸿沟”,推动区域数字经济协调发展。广东、上海、北京等东部地区应主动承担数字经济关键技术攻关任务,并开展同中西部地区数字产业协作,推进“东数西算”工程;贵州、云南、宁夏等中西部地区应积极承接“东风西渐”,加快数字硬件设施升级以弥合“硬件鸿沟”,提高数字技术应用能力以弥合“软件鸿沟”,培育数字技术创新动能以弥合文旅产业领域“创新鸿沟”。

(2)加强宏观调控,释放数字经济正向溢出效应。空间杜宾模型表明数字经济存在极化效应和扩散效应两方面的空间溢出效应。政府应加强对数字经济的宏观调控,引导数字生产要素向对江西、广西、新疆等文旅产业低信息化地区和低市场化地区流动与扩散,充分释放数字经济对邻近地区文旅产业融合效率的正向溢出效应。

(3)强化数字赋能,培育文旅产业创新动能。中介效应检验结果表明数字经济能够通过提升创新能力赋能文旅产业融合效率。推动中西部文旅企业与高等院所建立产学研常态长效合作机制,提高文旅数字化创新成果转化能力;完善文旅数字化创新激励机制,引导创新人才和创新要素与文旅产业相融合,以数字文旅创意产业引领文旅产业融合式创新。

在数字中国和文旅融合多重战略叠加背景下,从空间视角分析数字经济赋能文旅产业融合效率的作用机制,为促进文旅产业提质增效提供了研究思路。诚然,本研究尚存在一些不足之处:①囿于官方统计数据披露的限制,数字经济与文旅产业融合效率评价指标体系有待进一步深化;②本文仅就2012—2021年省级面板数据进行分析,未来应结合大数据、云计算获取颗粒度更精细的行业数据,从企业层面更精细刻画数字经济对文旅产业融合效率的作用机制。③本研究并未检验数字经济的“网络效应”,数字经济的“梅特卡夫”法则在文旅产业中是否成立还需后续学习、研究与验证。

注释:

① 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省市;东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江3省;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆11省区。

| [1] |

杨莎莎, 魏旭, 魏雪纯, 等. 中国城市群"文—旅—科"产业融合发展水平攀升规律的定量模拟与验证[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 150-161. [Yang Shasha, Wei Xu, Wei Xuechun, et al. Quantative simulation and verification of the rising law of "culture-tourism-science" industry integration development level in China's urban agglomeration[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 150-161. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.018] |

| [2] |

徐菲菲, 剌利青, 严星雨, 等. 中国文化产业与旅游产业融合研究述评[J]. 旅游科学, 2023, 37(4): 1-18. [Xu Feifei, La Liqing, Yan Xingyu, et al. A review of researches on the integration of cultural industry and tourism industry in China[J]. Tourism Science, 2023, 37(4): 1-18.] |

| [3] |

Tighe A J. Cultural tourism in the USA[J]. Tourism Management, 1985, 6(4): 234-251. |

| [4] |

Moulin C. Cultural heritage and tourism evolution[J]. Historic Environment, 1990, 7(3/4): 3-9. |

| [5] |

Worku T G. Heritage resources as a driver of cultural tourism development in Ethiopia: A review[J]. Cogent Arts & Humanities, 2023, 10(1): 2158623. DOI:10.1080/23311983.2022.2158623 |

| [6] |

Santa E D, Tiatco A. Tourism, heritage and cultural performance: Developing a modality of heritage tourism[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 31(3): 301-309. |

| [7] |

Boukas N, Ioannou M. Co-creating visitor experiences incultural heritage museums: The avenue towards sustainable tourism development[J]. International Journal of Tourism Policy, 2020, 10(2): 101-122. |

| [8] |

Friel M, Segre G. Are music lovers promising tourists? Attracting classical music and opera aficionados into the tourism loop[J]. Current Issues in Tourism, 2023, 26(1): 6-11. |

| [9] |

Choo H, Park D B, Petrick J F. Festival tourists' loyalty: The role of involvement in local food festivals[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2022, 50: 57-66. |

| [10] |

Viken A, Höckert E, Grimwood B S R. Cultural sensitivity: Engaging difference in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 89(4): 103223. DOI:10.1016/j.annals.2021.103223 |

| [11] |

Lim S, Seetaram N, Hosany S, et al. Consumption of pop culture and tourism demand: Through the lens of herding behaviour[J]. Annals of Tourism Research, 2023, 99(2): 103531. DOI:10.1016/j.annals.2023.103531 |

| [12] |

周锦, 王廷信. 数字经济下城市文化旅游融合发展模式和路径研究[J]. 江苏社会科学, 2021(5): 70-77. [Zhou Jin, Wang Tingxin. Research on the mode and path of integrated development of urban cultural tourism under digital economy[J]. Jiangsu Social Sciences, 2021(5): 70-77.] |

| [13] |

厉新建, 宋昌耀, 殷婷婷. 高质量文旅融合发展的学术再思考: 难点和路径[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 5-6. [Li Xinjian, Song Changyao, Yin Tingting. Academic rethinking of the integrated development of high-quality culture and tourism: Difficulties and paths[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 5-6.] |

| [14] |

朱媛媛, 周笑琦, 顾江, 等. 长江中游城市群"文—旅"产业融合发展的空间效应及驱动机制研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(5): 785-796. [Zhu Yuanyuan, Zhou Xiaoqi, Gu Jiang, et al. Spatial effect and driving mechanism of the integrated development of culturetourism industries in the middle Yangtze River basin urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2022, 41(5): 785-796.] |

| [15] |

侯兵, 周晓倩. 长三角地区文化产业与旅游产业融合态势测度与评价[J]. 经济地理, 2015, 35(11): 211-217. [Hou Bing, Zhou Xiaoqian. Assessment and evaluation of integration of the culture industry and tourism industry in Yangtze River delta[J]. Economic Geography, 2015, 35(11): 211-217.] |

| [16] |

黄震方, 张子昂, 李涛, 等. 数字赋能文旅深度融合的理论逻辑与研究框架[J]. 旅游科学, 2024, 38(1): 1-16. [Huang Zhenfang, Zhang Ziang, Li Tao, et al. Digital empowerment for the deep integration of culture and tourism: Theoretical logic and research framework[J]. Tourism Science, 2024, 38(1): 1-16.] |

| [17] |

郭新茹. 数字技术推进文化和旅游深度融合的逻辑机理与创新路径[J]. 南京社会科学, 2023(11): 147-154, 164. [Guo Xinru. The logical mechanism and innovative path of digital technology to promote the deep integration of culture and tourism[J]. Nanjing Scocial Sciences, 2023(11): 147-154, 164.] |

| [18] |

刘英基, 邹秉坤, 韩元军, 等. 数字经济赋能文旅融合高质量发展——机理、渠道与经验证据[J]. 旅游学刊, 2023, 38(5): 28-41. [Liu Yingji, Zou Bingkun, Han Yuanjun, et al. The digital economy enables high-quality cultural tourism integration: Mechanisms, channels, and empirical evidence[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(5): 28-41.] |

| [19] |

杨利, 李梦含, 张名杰, 等. 数字经济赋能文旅融合的影响机制与门槛效应研究[J]. 统计与决策, 2023, 39(12): 29-34. [Yang Li, Li Menghan, Zhang Mingjie, et al. Study on the influence mechanism and threshold effect of cultural and tourism integration enabled by digital economy[J]. Statistics & Decision, 2023, 39(12): 29-34.] |

| [20] |

杨刚强, 王海森, 范恒山, 等. 数字经济的碳减排效应: 理论分析与经验证据[J]. 中国工业经济, 2023(5): 80-98. [Yang Gangqiang, Wang Haisen, Fan Hengshan, et al. Carbon reduction effect of digital economy: Theoretical analysis and empirical evidence[J]. China Industrial Economics, 2023(5): 80-98. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2023.05.005] |

| [21] |

马丽君, 敖烨. 数字经济对旅游业高质量发展的影响及空间溢出效应[J]. 地理科学进展, 2023, 42(12): 2296-2308. [Ma Lijun, Ao ye. Influence and spatial spillover effects of the digital economy on the high-quality development of the tourism industry[J]. Progress in Geography, 2023, 42(12): 2296-2308.] |

| [22] |

于婷婷, 左冰. 信息化对旅游经济效率的影响及其作用机制研究[J]. 地理科学, 2022, 42(10): 1717-1726. [Yu Tingting, Zuo Bing. Influence mechanism of information communication technology in the economic efficiency of tourism[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(10): 1717-1726.] |

| [23] |

吴丽, 梁皓, 虞华君, 等. 中国文化和旅游融合发展空间分异及驱动因素[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 214-221. [Wu Li, Liang Hao, Yu Huajun, et al. Spatial differentiation and driving factors of the integrated development of culture and tourism in China[J]. Economic Geography, 2021, 41(2): 214-221.] |

| [24] |

王兆峰, 谢佳亮. 中国文化和旅游融合发展效率时空动态演化及其驱动机制[J]. 旅游学刊, 2024, 39(1): 34-51. [Wang Zhaofeng, Xie Jialiang. Spatiotemporal dynamic evolution of the cultural tourism integration development efficiency and its driving mechanism in China[J]. Tourism Tribune, 2024, 39(1): 34-51.] |

| [25] |

Tone K. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 143(1): 32-41. |

| [26] |

Elhorst J P. Dynamic spatial panels: Models, methods, and inferences[J]. Regional Science & Geographical Systems, 2012, 14(1): 5-28. |

| [27] |

吴丹丹, 马仁锋, 郝晨, 等. 数字经济对市域旅游业高质量发展水平的空间效应及机制[J]. 经济地理, 2023, 43(4): 229-240. [Wu Dandan, Ma Renfeng, Hao Chen, et al. Spatial effect and impact mechanism of digital economy on tourism industry high-quality development in Chinese cities[J]. Economic Geography, 2023, 43(4): 229-240.] |

| [28] |

王小波, 孔莉霞. 城市数字经济发展对制造业集聚水平的影响[J]. 经济地理, 2023, 43(9): 131-138. [Wang Xiaobo, Kong Lixia. The influence of urban digital economy development on the level of manufacturing agglomeration[J]. Economic Geography, 2023, 43(9): 131-138.] |

| [29] |

田洪刚, 刘亚丽. 中国对外直接投资推动绿色全要素生产率提升的路径: 一个多重中介模型的检验[J]. 南京财经大学学报, 2020(2): 84-96. [Tian Honggang, Liu Yali. Path of China's outward direct investment to promote green total factor productivity: A test of a multiple intermediary model[J]. Journal of Nanjing University of Finance and Economics, 2020(2): 84-96.] |

| [30] |

金浩, 刘肖. 产业协同集聚、技术创新与经济增长——一个中介效应模型[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(11): 46-53. [Jin Hao, Liu Xiao. Industrial Co-agglomeration, technological innovation and economic growth: Based on the mediating effect model[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(11): 46-53.] |

| [31] |

张英浩, 汪明峰, 崔璐明, 等. 数字经济水平对中国市域绿色全要素生产率的影响[J]. 经济地理, 2022, 42(9): 33-42. [Zhang Yinghao, Wang Mingfeng, Cui Luming, et al. Impact of the digital economy on green total fact-or productivity in Chinese cities[J]. Economic Geography, 2022, 42(9): 33-42.] |

| [32] |

苏振, 郑应宏, 郭峦. 数字经济对旅游业碳排放效率的影响及门槛效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(8): 69-79. [Su Zhen, Zheng Yinghong, Guo Luan. Impact of the digital economy on the carbon efficiency of the tourism industry and its threshold effect[J]. China Population, Resources and Environment, 2023, 33(8): 69-79.] |

| [33] |

郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418. [Guo Feng, Wang Jingyi, Wang Fang, et al. Measuring China's digital financial inclusion: Index complation and spatial characteristics[J]. China Economic Quarterly, 2020, 19(4): 1401-1418.] |

| [34] |

方远平, 毕斗斗, 陈宏洋, 等. 知识密集型服务业集聚对城市群旅游创新影响的空间效应[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1521-1536. [Fang Yuanping, Bi Doudou, Chen Hongyang, et al. Spatial effects of knowledge-intensive business services clustering on tourism innovation in urban aggolomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1521-1536.] |

| [35] |

江金波, 唐金稳. 珠江三角洲旅游创新的协调发展研究——基于二象对偶理论视角[J]. 地理研究, 2018, 37(9): 1751-1761. [Jiang Jinbo, Tang Jinwen. The coordinated development of regional tourism innovation in the Pearl River delta: Based on interduality theory[J]. Geographical Research, 2018, 37(9): 1751-1761.] |

| [36] |

王凯, 张淑文, 甘畅, 等. 中国旅游业碳排放效率的空间网络结构及其效应研究[J]. 地理科学, 2020, 40(3): 344-353. [Wang Kai, Zhang Shuwen, Gan Chang, et al. Spatial network structure of carbon emission efficiency of tourism industry and its effects in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(3): 344-353.] |

| [37] |

苏杭, 卢笑同. 数字经济发展提升了城市出口韧性吗[J]. 技术经济, 2023, 42(9): 67-82. [Su Hang, Lu Xiaotong. Does the development of digital economy improve the export resilience of cities[J]. Journal of Technology Economics, 2023, 42(9): 67-82.] |